mardi, 30 juin 2015

POUR CHARLIE HEBDO

C’est un soutien inattendu que vient de recevoir l’équipe de Charlie Hebdo, maintenant désunie à cause du déluge de pognon qui s'est abattu sur elle après l'attentat. L'austère et très savante « Société française d’étude du 18ème siècle » vient en effet de publier son très gros volume annuel (747 pages numérotées), dont la partie thématique s’intitule « Raconter la maladie ». Pas grand-chose à voir avec Charlie Hebdo ? Peut-être. Et pourtant …

C’est un soutien inattendu que vient de recevoir l’équipe de Charlie Hebdo, maintenant désunie à cause du déluge de pognon qui s'est abattu sur elle après l'attentat. L'austère et très savante « Société française d’étude du 18ème siècle » vient en effet de publier son très gros volume annuel (747 pages numérotées), dont la partie thématique s’intitule « Raconter la maladie ». Pas grand-chose à voir avec Charlie Hebdo ? Peut-être. Et pourtant …

Nul n’ignore que la critique de toutes les religions (« superstitions », comme on disait) est devenue générale au 18ème siècle. On peut même dire qu'elle y a été inaugurée. Les attentats de janvier 2015, à commencer par Charlie Hebdo, ont fait réagir cette société de gens très sérieux, souvent compassés (au vu du sérieux de leurs travaux), mais à qui il arrive de se montrer espiègles.

C’est ainsi que la revue, dans le numéro qui sort de presse, reproduit en frontispice une gravure de l’époque. Car l’équipe dirigeante, gardienne si l’on veut bien de la liberté d’expression, ne pouvait faire autrement que de prendre parti (avec les quelques mois de retard que nécessitent la mise en ordre et l’impression de la revue) pour l’équipe du journal satirique, martyrisée le 7 janvier 2015.

Pour bien comprendre la gravure, il faut savoir qu’une demoiselle Cadière avait intenté un procès « contre le jésuite Jean-Baptiste Girard, accusé de sorcellerie, d’inceste spirituel et d’abus sexuel ». La justice avait acquitté le bon père. L’auteur de la gravure défend moins, en réalité, la liberté d’expression qu’il n’attaque le clergé.

Notons que si le curé garde ostensiblement les mains en position haute et s'interdit de les poser sur le fessier de la dame, c’est pour mieux accréditer l’idée qu’il est en train de purifier la personne au moyen du « vénérable cordon de saint François » qu'on voit en pleine action, même si la périphrase est transparente. L’hypocrisie langagière du clergé apparaît ainsi de façon évidente.

« Ah ! Pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. »

Molière, Tartufe, III,3.

L’université prenant parti pour Charlie Hebdo : tout arrive. Ma foi, je salue l'initiative : bravo pour l'initiative de notre société savante. Que des messieurs graves puissent mettre à l'occasion les mains dans la gaudriole, voilà qui me rassure. Cela dit, c'est bien connu, le XVIIIème siècle est le siècle où la littérature érotique (et même porno), illustrations comprises, s'est déchaînée. Les gravures de la même espèce que ci-dessus ont littéralement pullulé.

Et les artistes n'avaient jamais peur de représenter le « cordon de saint François ».

Voilà ce que je dis, moi.

***********************

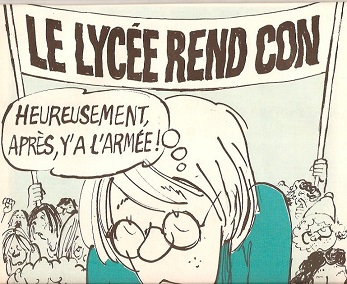

Pour célébrer la disparition d'une des plus vieilles fripouilles (du S.A.C. à l'Angolagate, en passant par les invraisemblables redécoupages électoraux à la petite scie) de la Cinquième République, qui a trempé dans tous les mauvais coups, je n'ai pas trouvé de caricature de Charles Pasqua par Cabu. Je le regrette. Et je n'oublie pas que, si nous avons subi Nicolas Sarkozy, nous le devons à Charles Pasqua, qui l'a mis en selle. Pour compenser, j'ai trouvé ce Grand Duduche en une de Charlie Hebdo (17 mars 1975).

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société française d'étude du 18ème siècle, sfeds, dix-huitième siècle, littérature, charlie hebdo, cabu, wolinski, critique des religions, gravure licencieuse, molière tartufe, charles pasqua, grand duduche, angolagate, cinquième république, s.a.c., france, société, nicolas sarkozy

vendredi, 19 juin 2015

L'ANARCHIE DES VALEURS 2

2/2

De toute façon, je crois que les subtilités conceptuelles des « penseurs » sont de fort peu d’effet sur le concret des humains, vu que la pensée de la chose vient toujours après l’existence de la chose. En gros, si vous voulez, le penseur arrive comme les carabiniers (après la bagarre), pour essayer, tant bien que mal, de reconstituer les faits. Le penseur court après le réel, après l’histoire en train de se faire. Il est une sorte de flic : il vient sur les lieux du crime, pour tenter de donner une signification au drame de l’existence. Bien sûr, ça peut être utile. Et puis on ne sait jamais : ça peut rassurer ceux qui restent.

De toute façon, je crois que les subtilités conceptuelles des « penseurs » sont de fort peu d’effet sur le concret des humains, vu que la pensée de la chose vient toujours après l’existence de la chose. En gros, si vous voulez, le penseur arrive comme les carabiniers (après la bagarre), pour essayer, tant bien que mal, de reconstituer les faits. Le penseur court après le réel, après l’histoire en train de se faire. Il est une sorte de flic : il vient sur les lieux du crime, pour tenter de donner une signification au drame de l’existence. Bien sûr, ça peut être utile. Et puis on ne sait jamais : ça peut rassurer ceux qui restent.

Pour ce qui est des valeurs, donc, à quoi les hommes peuvent-ils se raccrocher ? Du livre de Valadier, je retire trois possiblités. Soit on assiste à la « guerre des dieux » : mon absolu n’est pas ton absolu, la solution c’est qu’on se foute sur la gueule, et que le plus fort gagne. Soit on s’en remet à la Raison du devoir de fonder les valeurs, et dès lors, c’est la Science qui est chargée de régler la question morale (et ce n'est pas de la tarte !). Soit encore on fait du sujet la source unique de la valeur, et l’on débouche sur un relativisme généralisé, qui interdit de penser qu’il puisse y avoir une « communauté humaine ». Ceci dit pour simplifier, pour résumer et pour traduire. Et finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Pourquoi les gens s'embêtent-ils à emberlificoter ? Mais on n'y peut rien : les complications sont là.

On le voit : c’est la bouteille à l’encre ajoutée au combat de nègres dans un tunnel. On peut aussi penser au tableau « Récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la Mer Rouge », d'Alphonse Allais, immortel précurseur des monochromistes Kazimir Malevitch, Yves Klein et consort. On y voit toujours aussi clair.

Archimède disait, paraît-il : « Donnez-moi un point fixe, et je soulève l’univers ». Mais il n’y a pas de point fixe. Le monde humain est en constant mouvement. C’est Montaigne qui le dit : « Le monde n’est qu’une branloire perenne. Toutes choses y branlent sans cesse : la terre, les rochers du Caucase, les pyramides d’Ægypte, et du branle public et du leur. La constance mesme n’est autre chose qu’un branle plus languissant. Je ne puis assurer mon object. Il va trouble et chancelant, d’une yvresse naturelle » (Essais, III, 2, chapitre « Du repentir »). A quoi se raccrocher, donc ? Sur quoi l’ensemble des hommes peut-il espérer se mettre d’accord ?

Ce n’est pas évident. Paul Valadier lui-même, après avoir noté : « … la situation ontologique ainsi atteinte est plutôt celle de l’ "aliénation" (Arendt), du désarroi et du déboussolement de l’homme », écrit : « Parce qu’il ne peut plus adhérer à la problématique ancienne, si admirable qu’elle ait été, et parce qu’il ne peut y adhérer pour des raisons structurelles, non pas nécessairement par immoralisme ou par dédain de Dieu ou de la tradition, il est renvoyé à lui-même en tant que source de valeur, évidemment relative, mais comme seul levier d’Archimède à partir duquel soulever désormais son monde » (p. 55-56).

Faut-il se référer à des valeurs ? Il n’est même pas évident que ce soit nécessaire. Je dis une énormité, c’est certain, mais si on regarde le monde actuel, on ne voit que frénésie : l’économie en folie, la soif de pouvoir, tout est bon pour provoquer des conflits, des guerres, la mort. Discute-t-on avec tyrans et dictateurs pour autre chose que faire des affaires ? Pour discuter, il faudrait que la tyrannie soit fondée sur la Raison, le logos. On sait ce qu'il en est.

Tous les raisonnements ne m’enlèveront pas de l’idée que ce qui prime dans le monde (et ça ne date pas d’aujourd’hui), ce sont les rapports de forces. On aura beau tenir à Al Baghdadi des discours pertinents, forts et argumentés, il est probable que Daech continuera à terroriser les populations tombées en son pouvoir. Hors de l'état de paix, la Raison perd tous ses droits. Le livre de Valadier, fondé sur l'hypothèse que le monde est civilisé, reste muet au sujet des rapports de force.

Curieusement, Paul Valadier réintroduit dans son dernier chapitre l’universel qu’il avait semblé fuir jusque-là : « Seule la "nature" ou la raison universelle offre un recours suprahistorique, et par là même non violent, puisqu’elles illuminent d’une lumière qui irradie en tout homme » (p. 172). Il s’en prend alors à diverses façons de contester l’universalisme, que ce soit le « relativisme moral » (p. 178) : « … tes choix relèvent de toi seul, personne d’autre ne peut et ne doit en juger (…) tu ne dois rien imposer aux autres car leur vie est leur affaire … » (synthèse percutante des croyances des générations les plus actuelles), ou l’Américain Richard Rorty (libertarien jusqu'à l'extrémité des paturons, si j'ai bien compris), dont j’avoue que j’ai découvert le nom à la page 180 du bouquin, mais qui ne laisse pas que de tracer un sillon mortifère là où il passe.

Bref, Paul Valadier offre dans son dernier chapitre un véritable plaidoyer pour l’universalité de certaines valeurs, même si : « Il n’y a pas de position de surplomb à partir de laquelle certains, occidentaux ou non, pourraient juger et trancher en toute certitude » (p. 205). Ce n’est pas un hasard s’il cite Montaigne (encore lui !) : « Chaque homme porte la forme entiere de l’humaine condition » (Essais, III, 2).

Il va même jusqu’à s’appuyer sur des propos d’Eric Weil, qui soutient que, puisque la tradition européenne et occidentale est la seule qui ait été capable de se critiquer elle-même, elle est une « Tradition qui ne se satisfait pas de la tradition (…), notre tradition est la tradition qui met sans cesse en question sa propre validité, qui à chaque moment de son destin historique a eu à décider, et continuera d’avoir à décider, ce que nous devons faire pour nous rapprocher de la vérité, de la justice, de la sagesse » (p. 202). Et Valadier de conclure : « Or l’universel, n’est-ce pas essentiellement cette recherche permanente et jamais assurée de la justice et de la sagesse ? » (ibid.). C’est évidemment conceptuellement magnifique. Je note juste qu’il y a un peu de pain sur la planche.

Tout ça pour ça, donc : pour arriver à l’éloge de l’esprit critique. Pour réaffirmer, si j'ai bien compris, la supériorité de la vision européenne et occidentale du monde. De quoi se demander à quoi peut servir un tel livre : c’est bien joli de s’interroger sur des concepts, mais j’ai parfois l’impression, quand je me risque dans ce genre d’entreprise, de perdre le contact avec la réalité tangible.

Plus je regarde la réalité catastrophique, plus j'ai tendance à regarder d'un œil goguenard quelqu'un qui intellectualise. Il est possible, je l'ai dit, que ce soit une infirmité.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, civilisation occidentale, politique, france, littérature, paul valadier, christianisme, église catholique, l'anarchie des valeurs, éditions albin michel, religions, alphonse allais, kazimir malevitch, yves klein, monochrome, montaigne, essais de montaigne, al baghdadi, daech, richard rorty, éric weil

jeudi, 18 juin 2015

L'ANARCHIE DES VALEURS 1

1/2

Je ne suis pas philosophe, dieu merci. Pour être franc, j'ai du mal à prendre au sérieux les discours et les débats qui ont pour objet d'organiser le monde des abstractions. J'ai un esprit épouvantablement concret. Prosaïque. Terrestre. Pour vous dire, quand j’ai ouvert Anthropologie philosophique, de Bernard Grœthuysen, et que j’ai compris, après plusieurs lectures de la page 11 (sur 284), que je n’aurais toujours rien compris à ce que me dégoisait le monsieur, même si j’insistais, j’ai évidemment refermé le bouquin. Définitivement, dois-je préciser.

Je ne suis pas philosophe, dieu merci. Pour être franc, j'ai du mal à prendre au sérieux les discours et les débats qui ont pour objet d'organiser le monde des abstractions. J'ai un esprit épouvantablement concret. Prosaïque. Terrestre. Pour vous dire, quand j’ai ouvert Anthropologie philosophique, de Bernard Grœthuysen, et que j’ai compris, après plusieurs lectures de la page 11 (sur 284), que je n’aurais toujours rien compris à ce que me dégoisait le monsieur, même si j’insistais, j’ai évidemment refermé le bouquin. Définitivement, dois-je préciser.

C'est un souvenir cuisant. Vaguement humiliant, même. C'est peut-être un handicap. Si c'est le cas, je dis : pitié pour les handicapés ! Je ne vois pas pourquoi je me gênerais. Je me suis fait ma religion : il y a deux sortes de savants. Oui, je sais, on va me ressortir l’histoire de De Gaulle disant à Malraux : « Il y a deux sortes de gens … », et puis, voyant s’allumer l’œil de son ministre, il complète et conclut : « … ceux qui pensent qu’il y a deux sortes de gens, et les autres ».

Désolé, je le répète, il y a deux sortes de savants : ceux qui parlent pour tout le monde, et ceux qui parlent entre eux. Par exemple, en psychanalyse, il y a Jacques Lacan, et puis il y a Didier Anzieu. Avec l’un, on reste entre spécialistes pointus. Avec l’autre, on est entre égaux (pas vraiment, mais quand il me parle, je comprends d’abord qu’il s’adresse à moi).

Je trouve pitoyable, voire méprisable, tout humain qui use du langage pour faire croire qu'il connaît des choses que tout un chacun serait infoutu de comprendre. Ce genre de pouvoir n'impressionne que ceux qui y croient. A cet égard, je suis un mécréant de l'espèce la plus incorrigible : je m'efforce de parler comme tout le monde, en offensant le moins possible la langue française. Je considère comme bien à plaindre celui qui éprouve le besoin d'intellectualiser et de créer des concepts abstrus (si possible innovants) pour avoir l'impression d'exister enfin. Et se donner l'apparence de comprendre le monde.

Chez les musiciens contemporains, c’est la même chose : il y a les très savants, qui considèrent mes oreilles comme des poubelles assez bonnes pour digérer ou recycler les déchets de leurs savants concepts (Nono, Berio, Boulez, Pauset, Stockhausen, Cage, …), et puis il y a ceux qui admettent que mes oreilles méritent quelques égards et un minimum de courtoisie, en plus du savoir-faire (Messiaen, Britten, Hersant, Grisey, Bryars, Kancheli, Pärt, …). C’est une philosophie de l’existence. C'est même un humanisme.

Tenez, l’autre jour, j’entendais Cédric Villani (qui arbore une cravate aussi impressionnante que sa médaille Fields), en tournée de promo pour l’album de bande dessinée qu’il vient de publier avec le formidable dessinateur Baudoin, Les Rêveurs lunaires (Gallimard / Grasset), sous-titré « Quatre génies qui ont changé l’histoire ». Villani est de ceux qui veulent, non pas faire de la « vulgarisation », mais réconcilier la science avec le grand public en faisant entrevoir à celui-ci les raisons de l’importance historique de certains chercheurs.

Paul Valadier, l’auteur de L’Anarchie des valeurs (Albin Michel, 1997), est de ceux qui s’adressent à tout le monde. C’est vrai qu’il a été formé pour ça : jésuite, il fut longtemps directeur de la revue de l’ordre, qui porte un titre aussi modeste que terriblement ambitieux, Etudes. Je connaissais un peu Jean Mambrino, poète, qui tenait pour la revue la rubrique de l’actualité poétique et théâtrale.

Dans L’Anarchie des valeurs, la langue n’a rien à voir avec quelque jargon technique. Valadier applique ce principe oratoire formulé jadis par le génial Chaïm Perelman (ne pas oublier Lucie Olbrechts-Tyteca) dans son Traité de l’argumentation (éditions de l'université de Bruxelles, 1988, pour la nouvelle édition) : s’adresser à un « auditoire universel » (I, § 7), pour virtuel qu’il soit. L' « auditoire universel » ! Quelle prétention ! Mais quel espoir ! Car il s’agit en définitive de faire de la connaissance acquise un objet socialisé. Un « Bien Commun », en quelque sorte, que tout un chacun soit en mesure de s’approprier pour peu qu’il en fasse l’effort.

Pourtant, le sujet de Valadier n’est pas évident : comment établir des valeurs ? Sur la base de quoi a-t-on le droit de fonder des jugements (de valeur) ? Ces « valeurs » que les responsables politiques, mais aussi les grandes entreprises, brandissent comme des étendards (je me souviens du panneau d’affichage dans le hall du siège de Mérial, à Gerland, qui trompetait fièrement « Nos Valeurs », et qui les énumérait). Hollande s’est particulièrement illustré dans ce domaine après le 7 janvier.

Si tout un chacun peut revendiquer ses valeurs, c’est la confusion. C’est l’anarchie, comme le dit le titre du livre. Le temps est fini où une religion pouvait, sans être contredite, s’intituler « catholique », c’est-à-dire « universelle », et imposer les valeurs constituant la Vérité révélée qu’elle voulait répandre (« propager » serait plus juste : on parle bien de « propagation de la foi »).

A cet égard, reconnaissons qu’elle a mis de l’eau dans son vin de messe, par la force des choses. Il faudra bien que l’Islam descende aussi de son piédestal de « Seul authentique détenteur de la Vérité révélée », même si ça n’en prend pas le chemin.

Maintenant qu’est réalisé l’inventaire exhaustif des sociétés humaines, des cultures, des croyances, des systèmes sociaux, la question se pose de savoir sur quelle base unique de valeurs pourrait s’amorcer un accord général de l’humanité entière. Autant le dire tout de suite : ce n’est pas simple, nul n’ayant l’autorité requise pour imposer à qui que ce soit sa manière de voir les choses et d’interpréter le monde.

Je n’ai pas envie de m’attarder sur les analyses et les références que livre Paul Valadier. C’est très savant et très documenté, il a beaucoup lu, beaucoup compris, c’est très subtil et très nuancé : le monsieur montre qu’il n’est pas sorti de nulle part, vu qu’il donne des gages incontestables de la connaissance qu’il a des enjeux de la discussion.

Moi qui suis le rustaud du service de com’, je vais vous dire, toutes ces références me font l’effet de « validation du permis de conduire » : Paul Valadier, bien qu’il sache qu’on connaît sa science de la chose, tient à montrer qu’il n’est pas philosophe pour du beurre et qu’il s’y connaît (il est jésuite). Et ça défile : Lefort, Boudon, Nietzsche, Hobbes, Marx, Dognin, Freud, Mauss, Proust, Lévi-Strauss, Saint-Exupéry, par ordre d’entrée en scène. Pardon, j’oubliais Kant (et quelques autres). Et l’on n’a fait que les quarante premières pages ! C’est le vice universitaire, sur lequel est fondé le rapport de la civilisation avec la connaissance : prouver qu’on sait de quoi on cause.

C'est aussi l'un des aspects rebutants de ce que l'on a appelé la scolastique.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, littérature, paul valadier, compagnie de jésus, jésuites, l'anarchie des valeurs, bernard groethuysen, anthropologie philosophique, relativisme, de gaulle, malraux, jacques lacan, didier anzieu, musique contemporaine, boulez, stockhausen, berio, messiaen, brittent, philippe hersant, gérard grisey, gavin bryars, cédric villani, edmond baudoin, les rêveurs lunaires, éditions gallimard, éditions grasset, revue études, éditions albin michel, chaïm perelman, traité de l'argumentation, mérial, gerland, catholique, église catholique, islam, claude lefort, raymond boudon, nietzsche, hobbes, karl marx, lévi-strauss, freud, marcel proust, christianisme

mercredi, 17 juin 2015

KADARÉ : LA NICHE DE LA HONTE

Dans son livre, Fugue pour violon seul (voir ici,

Dans son livre, Fugue pour violon seul (voir ici, 28-29 mai), Tedi Papavrami cite le nom d’Ismaïl Kadaré. J'ai lu bien des livres de cet auteur, il y a bien longtemps. Le violoniste, compatriote de l’écrivain, est devenu son traducteur en français, en 2000 je crois, quand le vieux Jusuf Vrioni s’est retiré. Du coup, quand j’ai déterré dans mes rayons La Niche de la honte (Fayard, 1984), j’y ai mis le nez.

28-29 mai), Tedi Papavrami cite le nom d’Ismaïl Kadaré. J'ai lu bien des livres de cet auteur, il y a bien longtemps. Le violoniste, compatriote de l’écrivain, est devenu son traducteur en français, en 2000 je crois, quand le vieux Jusuf Vrioni s’est retiré. Du coup, quand j’ai déterré dans mes rayons La Niche de la honte (Fayard, 1984), j’y ai mis le nez.

J'ai lu un drôle de roman. Remarquez que Les Tambours de la pluie, ce n’était pas mal non plus, avec le sultan en personne, à la tête de toute son armée, qui vient mettre le siège devant une ville (albanaise, évidemment) qui ose lui tenir tête. Je me souviens d’énormes canons qu’il fait fondre sur place pour abattre les remparts, et dont l’un, sinistre présage, explose.

Je me souviens surtout que lorsque le sultan lance ses troupes pour l’assaut final à travers une brèche dans la muraille, celles-ci, les unes après les autres, sont comme « avalées » par la ville et disparaissent corps et bien, sous les yeux du sultan incrédule, mais vaincu. Pour dire que Kadaré est, certes, un écrivain, mais qu’il se revendique Albanais, au moins à égalité, si ce n'est davantage.

C’est de l’Albanie qu'il parle. Il en est pétri. Il en décrit la sinistre loi du « kanun » dans Avril brisé, une histoire de vendettas interminables et cruelles, mais étroitement codifiées, où le sang appelle le sang, et où le meurtrier (selon la coutume, il doit avertir sa victime avant de tirer), pour échapper à la sanction légale, peut se réfugier dans des tours construites à seule fin de servir d’asiles, mais qui ne le protègent qu’aussi longtemps qu’il reste dans les murs.

Kadaré m’a laissé des impressions très vives : l'existence humaine a une signification très simple. Et en général, c'est violent. Quand les points de repère sont nets et francs, les opinions sont tranchées, et la violence est présente, quoique canalisée. C'est quand les points de repère sont informes que l'anarchie s'installe et que la violence se généralise.

Avec La Niche de la honte, qu’on ne s’attende pas à un roman d’action. L’ambition de Kadaré est semble-t-il d’introduire le lecteur au cœur de l’énorme machine administrative (et militaire) qui a permis à l’Empire Ottoman d’atteindre les hauteurs d’une puissance si impressionnante qu’il en apparaissait à tous comme une figure de l’éternité indestructible.

Face à ce colosse qui occupe une bonne partie de l'Europe balkanique, l’orgueilleuse, violente et minuscule Albanie se dresse. Qui a suivi les travaux et cours de Gilles Veinstein au Collège de France (chaire d'Histoire turque et ottomane), n'est pas dépaysé par toute la partie historique du roman, qui évoque les somptueux palais d'Istambul, où s'agitent les milliers de fonctionnaires qui actionnent la machine impériale de la Sublime Porte, terriblement efficace et précise.

L’affaire se passe autour de 1820, puisqu’Ali pacha, le vieux gouverneur du pays, apprend la mort de Napoléon Bonaparte (1821). Ali pacha est très jaloux de Scanderberg, le plus grand héros de la nation albanaise, qui avait été capable de l’unifier et d’entrer en rébellion ouverte contre la Sublime Porte. Mais ce temps et ce héros appartiennent définitivement et depuis plusieurs siècles au passé et au mythe. Ali pacha est plus mesquin, moins grandiose dans ses ambitions. Incapable de sacrifier son intérêt à son pays, comme l’avait fait le glorieux ancêtre, il s’est comporté en gouverneur féroce, et toujours fidèle au sultan (comme un vulgaire collabo).

Jusqu’au jour où, sa puissance lui étant montée à la tête, il s’imagine qu’il fait peur au pouvoir central, et commence à se montrer moins docile, plus désinvolte, voire insolent dans les courriers officiels, de plus en plus espacés. Mais aucun des princes albanais qui ont eu affaire à ses mauvaises manières n’a oublié les avanies, tous lui font défection quand il leur demande de se rallier à lui pour faire officiellement sécession, et il se retrouve seul dans sa forteresse, face à l’armée ottomane.

Bon, c’est sûr qu’il vient à bout du premier général. Le suivant aura le dessus, mais grâce à une traîtrise de la Sublime Porte elle-même, qui fait porter un « haïr firman » (décret de grâce) à Ali pacha. Mais c'est un faux. Le vrai (le « katil firman »), envoyé en même temps, donne l'ordre de le décapiter dès qu'il se rendra. Il est donc vaincu par traîtrise, mais finalement, parce qu’il a été le premier à trahir. Hurshid pacha a vaincu le gouverneur félon.

Mais Hurshid n’est pas tranquille. Il est même inquiet. Les financiers de la Porte ont, à la suite de terribles et savants calculs, jugé que l’intégralité du trésor d’Ali pacha n’avait pas été livrée aux fonctionnaires chargés de le rapporter pour le verser au trésor impérial. Hurshid perçoit très vite sa prochaine disgrâce, allant jusqu’à anticiper la venue de Tundj Hata, en se suicidant, tout simplement.

Tundj Hata n’est qu’un fonctionnaire de rang moyen, mais sa place est véritablement au centre du roman : sa fonction est en effet de rapporter à brides abattues la tête du gouverneur qui a failli, où à propos de la fidélité duquel le sultan a tellement de doutes qu’il lui a retiré sa confiance. Le troisième chapitre raconte drôlement ce voyage de retour, au cours duquel le voisinage de la tête procure à Tundj Hata des extases inouïes qui le laissent pantelant. Il raconte aussi le détour devant des publics de villageois prêts à donner de l'argent en échange du spectacle de la tête du puissant qui vient de tomber.

Car le centre de gravité de La Niche de la honte, c’est la tête de ceux qui ont failli à leur mission. La niche en question, c’est celle qui a été creusée dans un des murs d’une place d’Istambul pour accueillir la tête qui a été coupée sur les épaules des mauvais serviteurs (ou supposés tels) de la Porte.

C’est véritablement la tête (coupée) qui porte le roman tout entier. La preuve en est dans le médecin-chef Evrenoz, qui a la lourde responsabilité de vérifier à heure fixe, en montant par une échelle jusqu’à la niche en question, l’état de la tête. Et gare à lui si elle se dégrade trop vite. A lui de demander au « Directeur des Poisons » les substances les plus à même de faire durer le plus longtemps possible la tête en bon état : le miel, la neige, le sel ou autre. Je ne parle que pour les mentionner des « spectacles » que Tundj Hata donne dans les villages des régions « dénationalisées » (les cinq étapes de la recette complète, proprement hallucinante de méthode en matière de décervelage, p. 178) avec la tête qu’il transporte dans un sac en cuir.

L’éloge de l’indomptable Albanie est formulé en quelque sorte par défaut dans le roman d’Ismaïl Kadaré : le sort de tous les serviteurs du sultan est tellement instable, lié à tellement de critères différents et hétérogènes, que nul, si puissant soit-il, n’est à l’abri de la décision de disgrâce qui peut tomber d’en haut à tout instant, ni de voir sa tête un jour exposée dans la niche de la honte.

D’ailleurs Hurshid pacha le sait : son ami Gizer, lui-même bientôt en disgrâce, lui a écrit un message transparent : « Je veux te dire aussi, à regret, qu’après-demain part te rejoindre un courrier de la Troisième Direction de la Cour, porteur, dit-on, d’un firman qui n’est guère faste. Tu jugeras et décideras par toi-même. Il y a partout un monde sous les étoiles, dit le sage Ibn-Sina. Je te salue et préférerais ne plus te revoir plutôt que te voir sans que toi-même puisses me voir » (p. 197). Hurshid perçoit aussitôt les sous-entendus (le salut dans la fuite, la tête séparée du corps) contenus dans le message, et voit déjà sa propre tête dans la « niche de la honte ».

Pour résumer, en négatif, m’apparaît dans ce livre l’injonction patriotique d’un roman national, albanais, pour ne pas dire nationaliste. L’Empire Ottoman a disparu, bien sûr, mais Ismaïl Kadaré creuse avec ardeur le sillon à vif du sentiment national.

Curieux sentiment d’une littérature surannée. J'ai peut-être tort, car il est possible après tout que la description de cette insupportable bureaucratie n'ait eu pour cible véritable le système policier totalitaire mis en place par Enver Hodja, le malade mental qui a terrorisé les Albanais de 1945 à 1985 (quarante ans), faisant disparaître ceux qui avaient cessé de lui plaire.

Peut-être après tout Kadaré, en dénonçant les horreurs de l'empire ottoman, pensait-il surtout au "Sultan" albanais. Peut-être même, à travers la silhouette d'Ali pacha, ce mauvais Albanais, Kadaré nous invite à discerner en filigrane celle du dictateur. Ali pacha se révoltant contre l'Empire serait alors une figure d'Enver Hodja le communiste, quittant le Pacte de Varsovie et l'Empire Soviétique, et se brouillant avec la Chine de Mao. Le vieux "rebelle" de 1820 n'était-il pas lui aussi seul, enfermé dans sa citadelle, exactement comme Enver Hodja ? En creux, on comprend que le véritable héros national de l'Albanie ne saurait être cet autocrate.

Allez savoir : peut-être Kadaré voyait-il, posée dans la "niche de la honte", la propre tête d'Enver Hodja.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, albanie, enver hodja, tedi papavrami, musique, ismaïl kadaré, la niche de la honte, jusuf vrioni, éditions fayard, fugue pour violon seul, les tambours de la pluie, avril brisé, vendetta, empire ottoman, sublime porte, napoléon bonaparte, scanderberg, collège de france, gilles veinstein, décervelage, histoire turque et ottomane, turquie, europe

mardi, 09 juin 2015

L'ASPECT DES CHOSES

« Sur cent femmes, il existe au moins une bonne demi-douzaine de créatures faibles qui, dans cette grande secousse, reviennent peut-être pour toujours à leurs maris, en véritables chattes échaudées craignant désormais l’eau froide. Cependant cette scène est un véritable alexipharmaque dont les doses doivent être tempérées par des mains prudentes » (c'est moi qui italique).

Honoré de Balzac, Physiologie du mariage, Deuxième partie (Des moyens de défense à l’intérieur et à l’extérieiur), Méditation XXII (Des péripéties).

On trouve aussi le mot "alexipharmaque" dans Là-bas, de Joris Karl Huysmans, cher au cœur du personnage de Soumission, le dernier roman de Michel Houellebecq.

********************************************************************************

Les jours se suivent ...

À noter, ci-dessus, les quatre martinets, à peu près alignés verticalement (désolé pour le format).

... eh bien tant pis ! Profitons-en pour en profiter !

Ici, j'ai fait presque (à beaucoup près) comme Harvey Keitel dans le film Smoke (1994, Wayne Wang, scénario de Paul Auster), où il jouait un marchand de cigares qui s'échinait, mais alors là tous les jours de toutes les semaines de tous les mois de toute l'année, à la même heure, à photographier son carrefour insignifiant pour en coller les tirages dans un album spécialement dédié, se disant peut-être : « Pas besoin de bouger. Le monde bouge déjà assez comme ça ».

mais alors là tous les jours de toutes les semaines de tous les mois de toute l'année, à la même heure, à photographier son carrefour insignifiant pour en coller les tirages dans un album spécialement dédié, se disant peut-être : « Pas besoin de bouger. Le monde bouge déjà assez comme ça ».

Je n'en suis pas encore là. J'ai peut-être tort.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, littérature, honoré de balzac, physiologie du mariage, harvey keitel, paul auster, smoke film, soumission, michel houellebecq

vendredi, 29 mai 2015

POUR TEDI PAPAVRAMI 2

2/2

Tedi, aux yeux de son père, n’est pas assez acharné au travail. Oui, c’est bon, il a ce véritable don violonistique, prodigieux, et puis alors ? Le problème, c’est qu’il aime glander, jouer dans les rues avec son copain Albano : c’est un gamin normal, quoi. C’est la raison pour laquelle, quand il se retrouvera au Conservatoire Supérieur de Paris, en dehors de sa virtuosité instrumentale, il se retrouvera d’une nullité crasse dans toutes les disciplines académiques, à commencer par le solfège. Un comble, qui mettra son père en fureur.

Tedi, aux yeux de son père, n’est pas assez acharné au travail. Oui, c’est bon, il a ce véritable don violonistique, prodigieux, et puis alors ? Le problème, c’est qu’il aime glander, jouer dans les rues avec son copain Albano : c’est un gamin normal, quoi. C’est la raison pour laquelle, quand il se retrouvera au Conservatoire Supérieur de Paris, en dehors de sa virtuosité instrumentale, il se retrouvera d’une nullité crasse dans toutes les disciplines académiques, à commencer par le solfège. Un comble, qui mettra son père en fureur.

Ce qui domine, c'est que le gamin stupéfie son monde, jusqu’à l'immense Pierre Amoyal, qui accepte de le prendre comme élève. Il se voit offrir une bourse d’études. Une faveur spéciale du « Guide Suprême » délivre un bon de sortie (une rarissime exception) du territoire, et voilà le père et le fils partis pour Saint Jean de Luz (où habite le violoniste), via Paris et l’ambassade d’Albanie, étroitement contrôlés et suivis par les fonctionnaires : attention, ne pas dévier du programme.

Bon, je passe sur les détails. La prestation du petit Tedi (on est en 1983, il a douze ans) convainc d’emblée Amoyal, qui le prépare activement pour le concours d’entrée au CNSM de Paris, afin de le prendre dans sa classe (une autre étant tenue par Gérard Poulet). Simple formalité : il y sera reçu premier sur trois cents : c'est sûr, il stupéfie son monde.

Mais l’Albanie d’Enver Hoxha reste impitoyable : la mère ayant rejoint son fils, les choses se gâtent quand le père débarque à Paris avec l’intention de ne plus retourner à Tirana. Ils seront obligés de demander l’asile politique, ce qui déclenchera des représailles contre la famille restée au pays. Le sentiment de culpabilité des exilés n’en sera que plus vif. Le réseau des nouveaux amis, mais aussi la gendarmerie française leur permettront d’échapper aux recherches des services secrets du dictateur. Ils apprendront que leur maison a été rasée.

Un dernier mot sur la musique proprement dite. Le petit Tedi est tellement doué qu’il transpose pour le violon, « à l’oreille », les sonates du célèbre disque « Horowitz-Scarlatti », qu’il adore. Sa première idole du violon n’est pas n’importe qui : sa Seigneurie Jascha Heifetz, dont l’époustouflant mariage de l’expressivité et de la virtuosité technique l’impressionne au plus profond.

Un dernier mot sur la musique proprement dite. Le petit Tedi est tellement doué qu’il transpose pour le violon, « à l’oreille », les sonates du célèbre disque « Horowitz-Scarlatti », qu’il adore. Sa première idole du violon n’est pas n’importe qui : sa Seigneurie Jascha Heifetz, dont l’époustouflant mariage de l’expressivité et de la virtuosité technique l’impressionne au plus profond.

Mais il sera aussi saisi par l’impeccable maîtrise de Nathan Milstein, qu’il vient écouter à Bordeaux. Il cite encore le nom du grand Christian Ferras, dont il évoque le caractère dépressif, l’alcoolisme, puis la défenestration volontaire, à même pas cinquante ans. Il a une pensée pour Zino Francescatti, un autre grand.

Ajoutons pour finir qu’une fois en France, Tedi Papavrami a fini par se soumettre, volontairement et de lui-même, à une discipline de fer dans le travail du violon, s’astreignant à d’interminables exercices, parmi lesquels des gammes exécutées avec la plus grande lenteur, dans le but d’arriver à la plus extrême justesse (est-ce Saint-Saëns, Fauré ou Poulenc qui déclarait,: « Tous les violonistes jouent faux, mais il y en a qui exagèrent » ?). Il s'est aussi mis à la traduction : prenant la succession de l'excellent Yusuf Vrioni (mort en 2003), c'est lui qui a traduit tous les derniers livres d'Ismaïl Kadaré.

Au total, un livre excellent. Bien sûr, l’auteur nous parle de son enfance, de ses chiens, de ses chats (qu’il martyrisait), de l’amour de sa vie (Silva), qui n’a jamais dépassé le stade du platonisme contemplatif, de ses sentiments, de ses impressions, et tout et tout, mais on lui pardonne, car il parle aussi et surtout, sobrement et sans pathos, de ce qu’il a fait, des événements, des situations que lui et sa famille ont traversés. Il dresse aussi quelques portraits et paysages albanais.

Par exemple, il découvre un jour, stupéfait, un aspect de Tirana qu’il ignorait totalement. On lui dit un jour de se rendre dans la maison de Shpati, muni de son violon. Elle est située dans un quartier gardé par des militaires armés, interdit à tous ceux qui n’ont pas une autorisation expresse. Il faut dire que Shpati est le petit-fils d’Enver Hoxha en personne, le dictateur bien aimé, le petit père du peuple. Tedi constate au cours de son incursion dans ce monde tabou qu’il y a deux villes, dans la capitale albanaise.

L’une pour la masse : elle est grise, délabrée, ses rues ne sont pas toujours bitumées, la télévision y est en noir et blanc, les voitures y sont rares, bref, c’est la ville pour tout le monde. Et voilà qu’au beau milieu de cette ville moche, existe une autre ville, réservée à quelques-uns, où se concentrent toutes les « saloperies » capitalistes, les « immondices » impérialistes et autres modernités « dégénérées » (télé couleur en particulier), que tout ça a l'éclat du neuf, et que tout ça est strictement réservé au petit cercle d’élus qui détient le pouvoir. En Russie soviétique, ça s’appelait la Nomenklatura.

Le 20ème siècle a décidément légué bien des laideurs au 21ème.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, musique classique, tedi papavrami, pierre amoyal, cnsm paris, gérard poulet, albanie, enver hoxha, jascha heifetz, vladimir horowitz, nathan milstein, christian ferras, zino francescatti, saint-saëns, gabriel fauré, francis poulenc, ismaïl kadaré, yusuf vrioni, tirana, communisme

jeudi, 28 mai 2015

POUR TEDI PAPAVRAMI 1

1/2

Je n’ai jamais mis les pieds en Albanie. Je connais fort peu d’Albanais. Un très curieux livre d’un nommé Rexhep Qosja (prononcer Redjep Tchossia, paraît-il), intitulé La Mort me vient de ces yeux-là.

Je n’ai jamais mis les pieds en Albanie. Je connais fort peu d’Albanais. Un très curieux livre d’un nommé Rexhep Qosja (prononcer Redjep Tchossia, paraît-il), intitulé La Mort me vient de ces yeux-là.  Une BD d’un nommé TBC, Europa, en deux épisodes, sur quelques mafias venues de par là-bas (on va dire Balkans) : plus brutal, plus noir et plus désespéré, j’imagine que c’est toujours possible, mais.

Une BD d’un nommé TBC, Europa, en deux épisodes, sur quelques mafias venues de par là-bas (on va dire Balkans) : plus brutal, plus noir et plus désespéré, j’imagine que c’est toujours possible, mais.

Oh, et puis il y a les faits divers : quelques saisies d’héroïne dans les milieux albanais de la banlieue lyonnaise. Et puis un drôle de business, aussi : un immeuble destiné à la démolition dans un quartier en rénovation, squatté par une bande d’Albanais qui « louent » les « logements » à des compatriotes au tarif de 150 € la semaine. Et la police n’a pas le droit d’intervenir tant que personne n’a porté plainte. Mais est-ce qu’un sans-papiers porte plainte ? Ce serait étonnant, non ? Le monde actuel est décidément délicieux.

Le Progrès, 27 mai 2015 (p. 10).

Non, l’Albanie, ce n’est pas que ça, faut pas croire. Il y a le grand Ismaïl Kadaré et ses livres, Le Pont aux trois arches, Le Général de l’armée morte, Avril brisé, Les Tambours de la pluie, Qui a ramené Doruntine ?, …. Et puis il y a Tedi Papavrami. Il n’est pas écrivain. Il a quand même écrit un récit autobiographique, à l’incitation des quelques amis conseilleurs. Le livre s’intitule Fugue pour violon seul (éditions Robert Laffont, 2013).

Ne pas s’attendre à de la littérature. L’ouvrage se veut un témoignage. Car l’Albanie dont il parle est celle d’Enver Hoxha (prononcer Hodja ?), alias « Oncle Enver », l’avatar albanais du « Guide Suprême », l’égal des Staline, Ceaucescu, Pol Pot, à l’échelle d’un pays de 3.300.000 habitants, grand comme la région Poitou-Charente (dixit l’auteur, je n'ai pas vérifié). Je veux dire leur égal dans la folie tyrannique, la joie sanguinaire et la férocité des méthodes policières.

Le cher homme était même assez atteint pour quitter le Pacte de Varsovie, au grand dam du « Grand-Frère » soviétique, et se brouiller avec l’autre « Grand-Frère » Mao Dze Dong, et transformer son petit pays en forteresse retranchée du reste du monde, derrière ses barbelés. Ceux qui voulaient s’échapper de ce « paradis communiste » avaient tout intérêt à réussir du premier coup. Il va de soi que le niveau de vie et l’état économique et industriel du pays sont tombés plus bas que ceux du Burkina-Faso, ou même du Malawi. Ça explique peut-être les mafias.

Mais Tedi Papavrami n’était pas un gamin ordinaire : il appartient à l’espèce rarissime des enfants prodiges, des génies précoces. Ça ne s’explique pas : c’est comme ça. Lui, c'est le violon. Quelqu’un qui vous aligne aussi net les Caprices de Paganini à neuf ans, vous dites comme Victor Hugo dans William Shakespeare (2, IV, 3) : « A Pégase donné, je ne regarde point la bride. Un chef d’œuvre est de l’hospitalité, j’y entre chapeau bas ; je trouve beau le visage de mon hôte ». Il faut voir comment un gamin de onze ans est capable de vous envoyer dans la figure la Campanella de Paganini, en Grèce en 1982 (cliquez pour 10' 21" d'étonnement, ce n'est pas toujours « propre » dans les sautillés, mais bon). Il a onze ans. Et même pas peur.

J’ai commenté, il y aura bientôt un an (22-24 juin 2014) le livre de Nikolai Grozni, Wunderkind (« enfant prodige »), qui m’avait frappé de saisissement, par la terrible âpreté de l’aventure. Lui, c'était le piano. Le monde bulgare de l'époque soviétique, comme une jungle où n’évoluent que des fauves, qui n’attendent que l’occasion de s’entredéchirer, sous un ciel de pierre, dans un air irrespirable, au fond d'une bassine où bouillonne la noirceur. Un livre absolument glaçant et passionnant, avec au centre un Chopin hissé jusqu'au tragique.

Avec Papavrami, l’ambiance est plus amène, parfois même pleine d'urbanité. Grozni détestait son père, n’aimait pas trop sa mère. C’était sans doute réciproque. La famille Papavrami, d’origine bourgeoise, est tolérée par le régime communiste, qui lui laisse la maison ancestrale, avec son jardin, ses mandariniers, son mur protecteur, ses souvenirs. Mais c'est une famille solide, à l'ancienne. Une famille, quoi.

L’équilibre, socialement et politiquement, est toutefois instable. Papa travaille au « lycée artistique », dans la section musique, où sa réputation d’excellent pédagogue du violon fait merveille, en même temps qu’elle le protège tant soit peu des rigueurs du régime. C’est simple : tout le monde le respecte, voire le craint.

Il est frustré dans sa carrière depuis la sortie du Pacte de Varsovie, qui l’a obligé à retourner à Tirana avant d’avoir achevé ses études à Vienne (où il a acheté un violon Bergonzi, dans lequel un luthier parisien ne verra plus tard qu'un faux). Mais la famille vit dans une bonne ambiance de tranquillité, dans une maison agréable, avec un jardin clos de murs.

Des privilégiés, somme toute.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, musique, wunderkind, nicolaï grozni, tedi papavrami, virtuosité, albanie, tirana, enver hoxha, ismaïl kadaré, rexhep qosja, la mort me vient de ces yeux-là, bande dessinée, narcotrafic, mafia albanaise, journal le progrès, le pont aux trois arches, le général de l'armée morte, avril brisé, les tambours de la pluie, qui a ramené doruntine, fugue pour violon seul, éditions robert laffont, ceaucescu, pol pot, comunisme, pacte de varsovie, mao tsé toung, caprices de paganini, paganini campanella

mercredi, 27 mai 2015

« POSSÉDÉS » ou « DÉMONS » ?

Ci-contre, l'édition "club" : lire "bessy" (ou "biessy ?"), qui veut dire "Les Démons".

Ci-contre, l'édition "club" : lire "bessy" (ou "biessy ?"), qui veut dire "Les Démons".

2/2

La deuxième moitié du livre nous fait prendre pied sur le terrain politique. Verkhovensky fils (Piotr Stépanovitch) est le chef d’une section clandestine de révolutionnaires. Il fait croire à ces exaltés tant soit peu nihilistes que celle-ci n’est qu’une cellule dans un vaste réseau dirigé depuis l’étranger par une sorte de Comité Central.

La réunion (intitulée « Chez les nôtres ») a quelque chose de proprement stupéfiant de prescience du régime qu’instaureront beaucoup plus tard Lénine, puis Staline. Sorties du cerveau de Chigaliov (le théoricien qui forme avec l'activiste Verkhovensky la transposition dans le roman du nihiliste frapadingue et historique Netchaïev) et expliquées par « le professeur boiteux », on lit des choses comme : « Partant de la liberté illimitée, j’aboutis au despotisme illimité ».

Plus fort encore : « Pour résoudre définitivement la question sociale, il propose de partager l’humanité en deux parts inégales. Un dixième obtiendra la liberté absolue et une autorité illimitée sur les neuf autres dixièmes qui devront perdre leur personnalité et devenir en quelque sorte un troupeau ; maintenus dans une soumission sans bornes, ils atteindront, en passant par une série de transformations, à l’état d’innocence primitive, quelque chose comme l’Eden primitif, tout en étant astreints au travail ».

Et Verkhovensky explique plus tard à Stavroguine : « Son projet est remarquable (…). [Chigaliov] établit l’espionnage. Chez lui, tous les membres de la société s’épient mutuellement et sont tenus de rapporter tout ce qu’ils apprennent. Chacun appartient à tous, et tous appartiennent à chacun. Tous les hommes sont esclaves et égaux dans l’esclavage ». Ah bon ? Ça vous rappelle quelque chose ?

Et puis encore : « La soif d’instruction est déjà une soif aristocratique. A peine laisse-t-on s’installer la famille ou l’amour, que naît aussitôt le désir de propriété. Nous tuerons ce désir : nous développerons l’ivrognerie, la calomnie, la délation ; nous plongerons les hommes dans une débauche inouïe, nous détruirons dans l’œuf tout génie ».

Allez, une dernière pour la route : « Seul le nécessaire est nécessaire, telle doit être dorénavant la devise de l’humanité. Mais il faudra aussi lui accorder de temps en temps quelques convulsions ; et nous, les chefs, nous y pourvoirons. Les esclaves doivent avoir des maîtres. Obéissance complète, dépersonnalisation absolue ; mais tous les trente ans, Chigaliov autorise les convulsions ; et alors tous se jetteront les une sur les autres et s’entre-dévoreront ; mais jusqu’à une certaine limite seulement, uniquement pour vaincre l’ennui. L’ennui est un sentiment aristocratique. La société de Chigaliov ne connaîtra plus les désirs ». Précisons que Stavroguine, qui écoute ce galimatias, se demande si l'autre n'est pas carrément cintré ou complètement ivre.

Que Chigaliov (à moins que ce ne soit Verkhovensky) et son programme transposent (en caricaturant ?) le hélas trop authentique et historique Netchaïev et son Catéchisme du révolutionnaire ne fait guère de doute. Intéressant de savoir aussi que Lénine s’inspira de celui-ci pour concevoir dès 1902, puis organiser le parti bolchévik qui allait prendre le pouvoir quinze ans plus tard, avec les suites bien connues, mises en musique par Staline et consort.

Pour confirmation, on se reportera à la remarquable bande dessinée La Mort de Staline, de Fabien Nury et Thierry Robin, pour se faire une idée de l’ambiance terrifiante qui régnait au sommet de l’Etat soviétique, y compris et surtout parmi les plus proches du pouvoir suprême, qui savaient comment ils étaient arrivés là, et qui avaient donc toutes les raisons de redouter le pire à tout instant de la part de leurs meilleurs « amis ».

Molotov, Krouchtchev : ils se les caillent sur le balcon, parce que Béria a fait poser des micros partout à l'intérieur. Ça ne les empêche pas de préparer l'avenir d'un certain nombre de leurs « amis » : « De très longues listes, où l'on n'oubliera personne ». Il n'y a pas que dehors qu'il fait très froid. Brrr ...

Le projet de ce petit noyau de révolutionnaires, à qui l’on a fait croire que la même chose se passerait partout dans les campagnes russes, est de gâcher la « fête » voulue par Julie Mikhaïlovna, épouse du gouverneur Von Lembke, une sorte de fantoche et de mari falot, et de semer le trouble dans la ville par tous les moyens, dans l’espoir de provoquer l’insurrection qui balaierait l’ordre établi.

On ne résume pas Les Possédés. Il faudrait encore citer le personnage de Lébiadkine, vaguement officier en retraite et diplômé d’ivrognerie, qui bat sa sœur, laide, boiteuse et plus qu’à moitié folle. On apprendra que celle-ci (Maria Timopheïevna) a été épousée autrefois, par bravade et par Nicolaï Vsévolodovitch (c'est un zeugma), fils de Varvara Petrovna Stavroguine.

Ce personnage, qui occupe dans le roman une place centrale, on découvre dans un chapitre censuré (« La Confession de Stavroguine », ou « Chez Tikhone »), qu’il a longtemps été complètement barré, désespéré, capable de prendre au pied de la lettre, dans une réunion mondaine, le nommé Gaganov affirmant : « On ne me mène pas par le bout du nez », le saisissant aussitôt par l’appendice nasal et lui faisant traverser le salon.

La vie ne lui est de rien, semble-t-il, aussi incapable de s’aimer que d’aimer Lisaveta Nicolaïevna. On comprend, dans sa « confession », qu’il a sans doute violé une fillette, qu’il n’empêche pas ensuite de se pendre après qu'elle lui a déclaré : « J’ai tué Dieu ». Et pourtant, le comploteur Piotr Stépanovitch l’admire tel un demi-dieu, qu’il rêve de voir sur le trône de Russie en tant que « tsarévitch Ivan ». Allez comprendre. Je garde après lecture le sentiment que Stavroguine est un personnage romanesque incohérent (un peu à l'image du livre pris dans son entier).

Lébiadkine et sa sœur seront assassinés, soi-disant par l’ancien forçat évadé Fédka qui croyait trouver une forte somme. Les assassins présumés ont tenté de dissimuler leur forfait en mettant le feu à la maison au cours de l’incendie qui a détruit tout un quartier de la ville, mais la maison, isolée au milieu d’un terrain vague, a refusé de brûler. Fédka sera lui-même retrouvé mort, sur un chemin.

Il semblerait aussi que Dostoïevski a voulu régler quelques comptes avec l'écrivain Tourgueniev, qui s'est paraît-il offusqué du portrait dressé par l'auteur de l'écrivain Karmazinov, qui le présente sous un jour très peu sympathique. Entre « amis », n'est-ce pas.

Alors maintenant, quel est le vrai titre du livre ? J’avais depuis longtemps dans mes rayons Les Démons, dans une édition « club ». Et puis j’ai découvert que ce livre et le « poche » que je viens d’acheter (traduction de Boris de Schloezer) à 1,60 € ne font qu’un. Enfer et damnation. Il paraît qu’il faut dire « Les Démons ». Même si la perspective en est modifiée, ça ne change rien à la folie des personnages.

Ce qui domine de très haut, une fois qu’on l’a refermé, c’est à coup sûr la dénonciation violente de cette folie destructrice contenue dans l’utopie véhiculée par le petit groupe de conspirateurs dirigé par Verkhovensky, et mû par les théories de Chigaliov. Toute la seconde moitié des Possédés est un pamphlet dirigé contre la folie criminelle de Netchaïev et de tous ses semblables. Faut-il les appeler « communistes », « socialistes », « nihilistes » ? Ou plus simplement : « association de malfaiteurs » ?

Je pencherais volontiers vers la dernière hypothèse (il est vrai que l'enrichissement personnel n'est le but d'aucun "révolutionnaire"). En me disant que Dostoïevski nous parle d'un temps, après tout, pas aussi lointain qu'on pourrait le penser.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, dostoïevski, les possédés, les démons, bolchéviks, nihilisme, révolutionnaires, lénine, staline, netchaïev, chigaliov, communisme, socialisme, catéchisme du révolutionnaire, la mort de staline, bande dessinée, nury robin, état soviétique, confession de stavroguine, boris de schloezer, association de malfaiteurs

mardi, 26 mai 2015

« POSSÉDÉS » ou « DÉMONS » ?

1/2

1/2

J’ai toujours entretenu une relation ambivalente avec Fédor Dostoïevski, échaudé vers l'âge de quatorze ans par des tentatives infructueuses dans L'Eternel mari et Le Joueur. Il a fallu du temps : rien de tel que l'étude de Cinna en classe de cinquième pour vous dégoûter durablement de Corneille. Et puis un jour, j’ai eu la chance de découvrir Les Frères Karamazov, qui m’avait transporté très loin et très haut. Si j’avais commencé par L’Idiot ou Crime et châtiment, je n’aurais probablement pas donné suite à l’invitation.

J’ai en effet laissé tomber L’Idiot à la page 454 (sur 751, édition Pléiade), pour dire que j'ai insisté. J’ai abandonné le prince Mnichkine en pleines parlotes. Crime et châtiment, c’était à la page 378 (sur 761, éditions Garnier), pour l’exacte même raison : des causettes interminables en cercles plus ou moins larges, dans des lieux plus ou moins confinés, voire inconfortables.

Après avoir achevé Les Possédés, œuvre qui recèle quelque chose de prodigieux, même si j’ai du mal à situer ce prodigieux-là, je me dis que la « parlote » n’est pas forcément un vice rédhibitoire dans un roman. Mais je devrais plutôt parler de « conversations ». Il m'appert même l'éventualité que la conversation ait été érigée par Dostoïevski en système romanesque à part entière.

Dostoïevski, je vais vous dire : c’est très spécial. Le lecteur est obligé de découvrir les faits, les situations, les relations à travers les yeux, la bouche et les oreilles de chacun des personnages. S’il veut saisir de quoi il est question, le lecteur doit endosser complètement un nouveau rôle à chaque changement d’interlocuteur, à travers les propos que les uns et les autres tiennent, au gré des circonstances. Une sacrée gymnastique : une nouvelle personnalité, sans même savoir de quoi celle-ci est faite, comme si vous changiez en permanence d'yeux, de cerveau, d'identité. Le récit à la troisième personne est réduit à la portion congrue.

L’auteur se garde bien d’expliquer quoi que ce soit, il embarque le lecteur dans une incroyable succession de points de vue spécifiques et de subjectivités embrouillées, souvent exaltées, ambiguës et contradictoires, toujours possédées par une passion inintelligible à la première approche. Comme une pièce de théâtre écrite dans une langue qu'ignore le spectateur, à qui l'auteur dirait : débrouille-toi. Sans sur- ou sous-titrage.

Disons-le, sur les 350 premières pages (la moitié), le sujet du livre reste dans un brouillard savamment entretenu. Ce n’est pas pour rien qu’on lit dans une notice consacrée au bouquin : « Aucune œuvre de Dostoïevski n’est plus difficile à lire que celle-ci, par la confusion et l’obscurité qui enserrent tous les personnages ».

Dostoïevski adopte une convention narrative complexe : c’est à force de s’emmêler dans les confrontations et interactions orales entre les personnages que le lecteur chemine vers la compréhension des caractères, des relations, des projets et intentions des uns et des autres. Le narrateur, qui s’affiche comme simple « chroniqueur » (sous le nom de « G…v »), se contente de témoigner de ce qu’il a vu, entendu, compris, même s’il lui arrive, comme n'importe quel ethnologue dans son enquête chez les Rakotofiringa ou les Pitjantjatjara, de pratiquer l’ « observation participante ».

Attention, ça ne l’empêche pas d’être bizarrement très au fait de tout un tas de détails concernant des événements auxquels il n’a carrément pas pu assister, et que nul n'a pu lui rapporter. Ainsi, comment s’y prend-il pour raconter dans le moindre détail l’assassinat de Chatov, qui n’a eu aucun autre témoin que la demi-douzaine de participants ? Ce n’est à coup sûr à aucun d’eux (Liamchine, Lipoutine, Piotr Stepanovitch, Virguinski, Chigaliov …) que serait venue l’idée de tout lui révéler. Disons que c’est tellement bien fait que le lecteur n’y voit que du feu, et gobe tout sans se poser de questions.

Il y a deux livres dans Les Possédés : la première moitié offre la peinture de la vie ordinaire et quotidienne d’une ville de la campagne russe, une ville dont on ne sait pas grand-chose de la taille ni de la distance qui la sépare de Pétersbourg, et où s’agitent un certain nombre de personnages plus ou moins oisifs qu’on verra en action dans la deuxième moitié. Leur occupation principale semble être de se rendre les uns chez les autres pour parler.

Chacun de ces personnages, à commencer par Stépane Trophimovitch Verkhovensky, intellectuel paresseux et parasite qui vit aux dépens de Varvara Pétrovna, riche veuve Stavroguine, est un peu fêlé, bizarre à sa façon, animé d’un déséquilibre qui lui appartient en propre, comme un trait d’identité. Tous se ressemblent sur un point : la médiocrité, qui confine en plus d’une occasion à la niaiserie et au ridicule.

Cette partie est pour l’essentiel énigmatique : on se demande où ça va. La deuxième moitié fonctionne donc à la manière d’un dévoilement, bien que le lien de nécessité entre les deux soit pour le moins évanescent. Sous les tensions, les désirs, les haines et les hypocrisies, on comprend que le masque des conventions et des rapports sociaux cachait une partie humainement âpre, qui trouve ses origines dans le passé et à l’étranger. Plusieurs des personnages ont séjourné, jadis ou naguère, aux Etats-Unis, en Suisse, à Berlin. Ce qu’ils y ont fait n’est évoqué que pour créer autour d’eux un climat de suspicion ou d’incertitude.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, dostoïevski, les possédés, les démons, les frères karamazov, crime et châtiment, l'idiot, prince mnichkine, stavroguine, verkhovensky, le joueur, l'éternel mari, corneille cinna

lundi, 11 mai 2015

LE DERNIER FRED VARGAS

Note liminaire : je n'avais pas prévu que Le Masque et la plume inscrirait à son programme du 10 mai le dernier livre de Fred Vargas (ceci dit pour ceux qui ont écouté France Inter hier soir). Sur la chose, le modeste (et néanmoins péremptoire) commentaire qui suit était déjà entièrement écrit.

Note liminaire : je n'avais pas prévu que Le Masque et la plume inscrirait à son programme du 10 mai le dernier livre de Fred Vargas (ceci dit pour ceux qui ont écouté France Inter hier soir). Sur la chose, le modeste (et néanmoins péremptoire) commentaire qui suit était déjà entièrement écrit.

**************

Je pensais avoir délaissé le polar pour toujours. Quelqu’un m’a incité, dernièrement, à lire Adieu Lili Marleen, de Christian Roux (Rivages / Thriller, 2015). Désolé, je n’ai pas pu. Cette histoire de pianiste embarqué dans les sales histoires, ça m’est vite tombé des mains. J’ai renoncé. Peut- être à tort, je ne saurai pas, j'accepte l'idée.

être à tort, je ne saurai pas, j'accepte l'idée.

L’argument avancé, le miel qui devait attirer l’ours hors de sa tanière, était pourtant alléchant : la musique, et pas n'importe laquelle. Avec des têtes de chapitres du genre interpellant. Pensez : « Opus 111 ». Mieux encore : « Muss es sein ? – Es muss sein ». Vous vous rendez compte ? Mais si, rappelez-vous : la dernière sonate (op. 111 en ut mineur, 1824) et la dernière œuvre (quatuor op. 135 en fa majeur, composé en 1826) écrites par Ludwig van ! De quoi tilter, évidemment, si le mot a encore un sens aujourd’hui. Ben non, je n’ai pas pu.

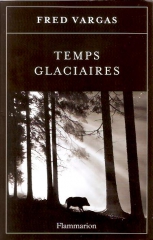

Mais le quelqu’un en question y est allé plus fort ensuite. Elle est têtue : revenant d’une visite au festival « Quais du polar », qui s’est tenu à Lyon récemment, elle m’a offert le dernier Fred Vargas : Temps glaciaires (Flammarion, 2015). C’est connu : « A cheval donné, on ne regarde pas les dents », tout le monde sait ça.

De Vargas, j'avais déjà lu Pars vite et reviens tard (avec sa fin en pirouette décevante), Sous les vents de Neptune (avec son criminel grandiose qui s'échappe à la fin), Un Lieu incertain (avec son ostéopathe et son évocation originale de Dante Gabriel Rossetti), L'Homme à l'envers (avec son Canadien obsédé par les loups du Mercantour). Des polars corrects qui m'ont laissé des souvenirs assez bons. Pas des chefs d'œuvre, mais. J’ai donc ouvert le livre.

J’ai failli le refermer vite fait. Pour une raison très simple, la même qui m’a fait refermer à toute vitesse Alexandre Dumas, quand j’ai voulu relire dernièrement Les Trois Mousquetaires : le tirage à la ligne. Le moyen est simple : quand vous êtes payé à la ligne, allez à la ligne au bout de trois mots. Les dialogues sont faits pour ça.

Vous organisez une bonne partie de ping-pong verbal entre plusieurs personnages, et vous voilà parti pour un volume épais comme un Bottin de l'ancien temps. C’est flatteur pour vous : vous avez lu cent pages en un temps record. Ici, les personnages ne manquent pas, c'est la brigade que commande le commissaire Adamsberg. A chacun son caractère, et toujours « le petit fait vrai ». C'est merveilleusement interactif. Donc ça permet d'allonger la sauce.

Malheureusement, ça sent le procédé à cent kilomètres. Pourtant, je n’ai pas lâché. A cause d’une circonstance particulière : le livre parle d’Akureyri. Alors là, vaincu, je me suis senti obligé. Je dois quand même dire que si mes chers J. et S. n’étaient pas allés traîner leurs guêtres par là-bas pour guetter les aurores boréales, le nom de la ville serait resté pour moi une suite de sons un peu exotique. Rien de plus. J'aurais laissé tomber.

Timbre portant le cachet de la poste d'Akureyri.

Or il est bel et bien question de l’Islande, dans le roman de Fred Vargas, et de sa région nord : Akureyri, au fond de son fjord, l’île de Grimsey, sur le cercle polaire arctique (66° 66’). Il est question du village de Kirkjubæjarklaustur (ouf !), où est né Almar. Il est aussi question du tölvar, « la sorcière qui compte ». Le tölvar n’est rien d’autre que l’ordinateur, en islandais.

Il est encore question d’un esprit dangereux et impérieux qu’on nomme l’afturganga, qui lance des appels irrésistibles à certains, même très éloignés, et qui châtie à coups de brume absolument impénétrable ceux qui s’attardent chez lui sans son accord. Rögnvar : « L'afturganga ne convoque jamais en vain. Et son offrande conduit toujours sur un chemin » (p. 406). A bon entendeur, salut ! C'est la majestueuse et puissante Retancourt qui sauve in extremis l'équipe et l'enquête. Rögnvar avait raison.

Voilà. Je ne vais pas résumer l’intrigue. Je dois avouer qu’elle est surprenante. En refermant le bouquin, j’ai envie de dire à madame Vargas : « Bien joué ! ». Il est vrai qu’il faut passer par-dessus l’horripilation produite par le choix du mode de relation des faits (le dialogue). La lecture épouse de l'intérieur toutes les circonvolutions cérébrales de l'équipe, les hésitations, conflits plus ou moins larvés entre ses membres, retours en arrière des personnages réunis autour d'Adamsberg. Disons-le : ça peut lasser, si l'on n'est pas prévenu.

L’avantage de l’inconvénient de ce choix narratif, c’est la maîtrise totale du rythme du récit par l’écrivain. Et c’est vrai que ça commence plan-plan, et même que ça se traîne au début. Et puis, insensiblement, ça accélère, ça devient fiévreux, un coup de barre à bâbord, puis à tribord, le vent forcit, la mer se creuse, et ça finit dans les coups de vent et la tempête. Va pour le dialogue, en fin de compte. Je ne suis quand même pas sûr que cette façon d'installer un "climat" soit absolument nécessaire.

A mentionner, le passage par une improbable association d’amoureux de la Révolution française en général et de Robespierre en particulier, qui s’ingénient, à dates fixes, à rejouer les grandes séances des Assemblées, depuis la Constituante jusqu’à la Convention. En perruque et costume, s’il vous plaît. Beaucoup d’adhérents, comme s’ils revivaient les passions de l’époque, se laissent emporter par l’exaltation historique. C’est assez impressionnant. Mettons : original.

Au sujet du bouquin, j’avais lu dans un Monde des Livres un commentaire condescendant d’Eric Chevillard, écrivain de petite renommée hébergé par les Editions de Minuit. J’imagine que dire du mal de la production de Fred Vargas n’est pas un enjeu majeur dans le microcosme littéraire parisien, et que Chevillard ne risque pas grand-chose à flinguer sa consœur. Passons. Quoi qu’il en soit, je sais gré à la dame de s’y être prise assez adroitement pour m’amener à m’intéresser à l’histoire, jusqu’à me permettre de surmonter ma répugnance à affronter tant de parlotes.

Tout juste ai-je noté quelques préciosités de vocabulaire (« alenti », p. 126 ; « étrécies », p. 203) ; quelques bourdes grammaticales ici ou là (« et celle de François Château qui, oui, lui semblait-il, le reconnaissait », au lieu manifestement de « qu’il reconnaissait », p. 193 ; « substituer » au lieu de « subsister », p. 221). Une étourderie scientifique : que je sache, le manchot empereur n'a rien à voir avec les « oiseaux nordiques » (p. 192). Rien de bien grave, comme on voit. Dernière précision : je n'ai jamais vu, dans aucun polar, mettre en œuvre une fausse piste aussi énorme.

Je finirai sur une préoccupation du moment. Manuel Valls, premier ministre, et Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, en plein débat sur la « loi renseignement », ne désavoueraient certainement pas cette parole de Robespierre rapportée p. 331 : « Je dis que quiconque tremble en ce moment est coupable ; car jamais l’innocence ne redoute la surveillance publique ». Robespierre était pour la transparence totale des individus.

Ça fait froid dans le dos, quand on y réfléchit un peu : quand on est innocent, on n'a rien à craindre des intrusions policières. Ça pourrait même faire un argument pour Valls et Cazeneuve : ceux qui protestent contre la « loi renseignement », c'est parce qu'ils sont coupables. Valls + Cazeneuve (+ Hollande) = Robespierre. Drôle d'équation, non ?

Avis à tous les "innocents" qui raisonnent en se disant : « Oh, moi, du moment que je n'ai rien à me reprocher, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent ». En ces temps d'espionnage généralisé et de collecte intégrale des données personnelles, la phrase de Robespierre est d’actualité ou je ne m’y connais pas.

Ne pas oublier que la période où "l'Incorruptible" dominait porte encore le nom de Terreur. Heureusement, il y eut le 9 thermidor an II (27 juillet 1794). Avis aux actuels adeptes de la « surveillance publique ».

Voilà ce que je dis, moi.

Note : le sanglier visible sur la couverture est un vrai personnage. Il s'appelle Marc. Il protège Céleste. Il a une hure douce comme un bec de canard. Il est à deux doigts d'y passer, à coups de rafales de MP5 (ci-contre) (cliquez pour 1'48"). On est content qu'il survive. Même si les infirmiers ne sont pas contents. Un sanglier à l'hôpital ? Vous n'y pensez pas !!!

Note : le sanglier visible sur la couverture est un vrai personnage. Il s'appelle Marc. Il protège Céleste. Il a une hure douce comme un bec de canard. Il est à deux doigts d'y passer, à coups de rafales de MP5 (ci-contre) (cliquez pour 1'48"). On est content qu'il survive. Même si les infirmiers ne sont pas contents. Un sanglier à l'hôpital ? Vous n'y pensez pas !!!

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : festival quais du polar, lyon, littérature, littérature française, polar, roman policier, fred vargas, lili marleen christian roux, beethoven, opus 111, muss es sein es muss sein, opus 135, temps glaciaires flammarion, alexandre dumas les trois mousquetaires, commissaire adamsberg, akureyri, aurores boréales, islande, tölvar, éric chevillard, éditions de minuit, manuel valls, bernard cazeneuve, françois hollande, manchot empereur, robespierre, révolution française, loi renseignement, l'incorruptible, la terreur, pars vite et reviens tard, sous les vents de neptune, un lieu incertain, l'homme à l'envers

samedi, 09 mai 2015

L'HOMME EST APPROXIMATIF

Est-ce ainsi que Pierre Reverdy envisageait ses "Flaques de verre" ?

A moins que ce ne soit qu'un grain de café presque transparent.

(Murakami Ryu a écrit l'allumé halluciné Bleu presque transparent.)

**********************************************************************************

Je n’ai jamais pu me dépêtrer de L’Homme approximatif. Cette œuvre de Tristan Tzara (qui a bien connu Pierre Reverdy), qui n'a pas arrêté de me courir après depuis des millénaires, m’a convaincu que, quand on est poète, on ne saurait se résumer au croupion d'un quelconque Mouvement Dada, ou au squelette d'une vulgaire Révolution Surréaliste. Et qu'il y a de la chair, et de la bonne, sur les os de cette volaille : c'est du corpulent.

Que l’homme ne sait jamais ce dont il est porteur quand il fait. Qu’il n’est jamais ce qu’il croit être. Qu'il est une flèche lancée par l'arc d'il ne saura jamais qui. Que la trajectoire humaine n'est jamais une ligne droite. Que ce qu’il est dépasse (je n’ose pas dire "transcende") de loin l’image qu'il s'est faite de ce qu'il doit être. Quand le poète est en état de produire cet effet, il dégage un puissant souffle de vérité. Ici, il me dépasse.

L’Homme approximatif me colle à la peau. Tenez ce petit fragment :

« frileux avenir – lent à venir

un écumant sursaut m’a mis sur ta trace de regard là-haut où tout n’est que pierre et nappe de temps voisin des crêtes argileuses où les jamais s’enflent sous robe d’allusion

je chante l’incalculable aumône d’amertume

qu’un ciel de pierre nous jette – nourriture de honte et de râle –

en nous rit l’abîme

que nulle mesure n’entame

que nulle voix ne s’aventure à éclairer

insaisissable se tend son réseau de risque et d’orgueil

là où l’on n’en peut plus

où se perd le règne du silence plat pulsation de la nuit ainsi se rangent les jours au nombre des désinvoltures et les sommeils qui vivent aux crochets du jour sous leur joug

jour après jour se rongent la queue et dansent autour et là-haut là-haut tout n’est que pierre et danse autour »

Rien que le titre du livre est un chef d’œuvre.

Voilà ce que je dis, moi.

**********************************************************************************

Babioles :

Elections législatives en Grande-Bretagne.

Une fois de plus, prosternons-nous devant l'infaillibilité Royale et Scientifique de leurs Majestés et de leurs Excellences les Sondages d'Opinion.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, poésie, littérature, tristan tzara, dada, surréalisme, dadaïsme, pierre reverdy, flaques de verre, la révolution surréaliste, andré breton, grande bretagne, david cameron, tory, labour, ed milliband, nick clegg, sondages d'opinion, élections législatives

lundi, 30 mars 2015

IL N’Y A PAS DE "SCIENCE ÉCONOMIQUE"

2/2

Je parlais de l'infirmité des pompeusement nommées « Sciences Humaines », qui ne portent le nom de sciences que par abus de langage. L'expression porte probablement le stigmate de son origine : le scientisme, cette croyance absolue dans le pouvoir de la science de résoudre tous les problèmes de l'humanité, imprégna jusqu'au coeur la moindre fibre de la seconde moitié du 19ème siècle.

Flaubert l'a personnifié sous les traits du pharmacien Homais, dont il a fait le masque de la bêtise satisfaite, la bêtise de « celui qui sait ». Parlant de je ne sais plus qui, Clémenceau disait joliment : « Il sait tout, mais rien d'autre ». Flaubert a tout compris : Bouvard et Pécuchet, me semble-t-il, ayant fait le tour du savoir encyclopédique, reviennent humblement pour finir à la tâche que s'assignaient les moines copistes du moyen âge.

Les « sciences molles » (le Collège de 'Pataphysique les appelle plus justement les « Sciences Inexactes », par opposition aux « Sciences Exactes », dites dures qui, elles, s'efforcent à l'exactitude) se sont empressées de se ranger sous cette bannière, qui leur conférait une dignité dont elles n'auraient jamais osé rêver sur leurs seuls mérites.

Sans pouvoir toutefois effacer le stigmate que constitue l'adjectif qualificatif "humaines" : quand on est obligé d'ajouter l'adjectif, c'est que son absence porterait à confusion. Quand on entre dans une « Faculté des Sciences », aucun doute sur les disciplines qu'on y enseigne, d'où l'absence d'adjectif.

Mais tout le monde a laissé faire, par pitié envers les « Sciences Humaines », ces cousines disgraciées, qu'on invite de temps en temps, le dimanche, parce qu'il faut bien se montrer un peu magnanime avec le pauvre monde. Ainsi l'habitude a été prise, et j'imagine que le 20ème siècle n'a jamais voulu, osé ou pu rétablir la vérité. Monsieur Homais est entré au Collège de France et à l'Académie Française. Il fait autorité. Alors même qu'il faudrait peut-être renommer les « Sciences Humaines » les Sciences Fausses.

Car le vice rédhibitoire dont souffrent les « Sciences Humaines », c’est précisément l’Homme, avec ses désirs, ses calculs, son hypocrisie et sa sincérité, ses manœuvres, ses intérêts particuliers, ses audaces et ses peurs, ses haines et ses amours, ses constructions comme ses destructions, bref, sa LIBERTÉ. C'est-à-dire ce dont sont démunies les forces aveugles et déterminées de la nature.

Non, l’économie n’est définitivement pas une science. Je n’énonce pas une énormité obscène : écoutez pour vous en convaincre l’émission de Dominique Rousset, le samedi sur France Culture. Quel que soit le thème choisi (dans l’actualité), vous les entendez, au bout d’un temps plus ou moins long, se chamailler. Deux économistes ne seront jamais entièrement d'accord.

Je rêve de les voir un jour en venir aux mains et, pourquoi pas, s'entretuer, pour qu'on s'amuse un peu. Vous imaginez, un combat à la loyale, à l'épée, « sur le pré », entre John Maynard Keynes et Milton Friedman ? Mais ils ne sont pas assez fous pour cela : ils se disent qu'un tel spectacle tuerait la poule aux œufs d'or, le « métier ». Il faut rester "digne", et pour cela, courtois et bien élevé. Propre.

Leurs désaccords n'en sont pas moins irréductibles. Ceci pour une raison très simple : l'étiquette "économiste" dissimule en règle très générale une tout autre personne que celle qui se donne pour spécialiste de ceci, expert en cela, capable d'assener (si, si, sans accent, c'est légal !) à toute la population du public terrorisé les certitudes absolues qu'il a acquises dans le domaine dont il se déclare le maître.

Cette personne est celle du militant politique. Les théories sur lesquelles ces gens s'appuient sont l'exact reflet du système politique dans lequel ils rêvent de les appliquer. En gros, sur le ring où ils s'affrontent, ça donne John Maynard Keynes contre Milton Friedman. Traduction : l'intérêt général contre les intérêts privés. Marx contre le Capital, si vous préférez.

Un économiste neutre est aussi crédible que ma sœur en monstre du Loch Ness. Il n'y a pas d'économie a-politique, mais des modèles d'organisation sociale qui s'affrontent : où faut-il placer le point d'équilibre entre les intérêts particuliers et l'intérêt supérieur du corps social dans son entier ? A qui et à quoi donner la priorité ? L'entrepreneur ou la collectivité ? L'efficacité économique ou la justice sociale ? Quand commence l'accaparement de la richesse ? Comment une société décide-t-elle de la façon dont elle veut vivre ?

Soit dit en passant, la logique à l'oeuvre dans le système actuel, et qui tend à imposer sa volonté aux Etats, elle est limpide : mettez en face le chiffre toujours plus impressionnant des pauvres qui ont besoin des Restos du cœur ou des Banques alimentaires pour survivre et le chiffre toujours plus astronomique des fortunes amassées par le centile des plus riches de la planète. Cela vous donne une idée de la montée irrésistible de l'Injustice. Or on sait que l'injustice produit immanquablement, à plus ou moins long terme, la violence.

Pas d'économiste objectif, donc : une théorie économique ne peut faire autrement que d'être au service de l'idée qu'on se fait de la société. Vous pouvez aisément vérifier. S’ils sont, en gros, d’accord sur le constat (il suffit de lire les journaux, les statistiques du chômage, les fermetures d’usines, …), dès qu’on aborde l’analyse des causes ou les propositions de solutions, rien ne va plus. Il m’est arrivé d’entendre des disputes homériques entre les quatre « scientifiques » invités par Dominique Rousset. J’ai fini par les abandonner à leur triste sort. Pas d'économie sans choix de société. D'où leurs disputes interminables.

Imagine-t-on se disputer ainsi deux physiciens évoquant l’existence du « boson de Higgs », dont le LHC du CERN a apporté la preuve (deux vrais spécialistes du climat évoquant le « réchauffement climatique » feront très bien l’affaire) ? Et tout le monde est d'accord pour traiter d'hurluberlu indépassable ce « scientifique » arabe (ou musulman, je ne sais plus, peut-être les deux) qui vient de décréter que la Terre est plate. Résumons : il y a des acquis irréfutables de la Science. Il n'y a pas de preuve définitive en économie.

Si l'économie était une science, un consensus finirait par s’établir entre « experts », exactement de la même manière que s’est établi le consensus des milliers de scientifiques du GIEC sur le climat, après la recension faite de l'intégralité de la littérature scientifique consacrée au sujet. Je compte pour rien les vociférations du gouverneur de Floride, Rick Scott, qui interdit aux fonctionnaires de son administration de prononcer l’expression « réchauffement climatique » (Le Monde, 24 mars), et autres élucubrations des « climatosceptiques ».

A ce propos, on peut cliquer sur le lien avec l'article : je conseille vivement la vidéo - 2'07" - désopilante : il faut voir quelques sénateurs américains se payer une bonne tranche de rigolade aux dépens du gars interrogé, tout propre sur lui et souriant, tournant autour de la formule taboue, mais complètement emberlificoté dans le ridicule à cause de la consigne reçue de ne pas la prononcer.