mardi, 20 janvier 2026

POUR VALÈRE NOVARINA

Eh bien voilà ! C'est arrivé ! Et c'est une terrible nouvelle pour la haute idée que je me fais de la littérature française. Le grand, l'immense, l'unique VALÈRE NOVARINA vient de mourir.

L'homme de théâtre, l'écrivain, le poète m'a nourri tout au long de nombreux repas sublimes au cours desquels j'ai dévoré son écriture irrémédiablement inclassable.

La première fois que j'ai rencontré l'univers parallèle et perpendiculaire (si si !) élaboré par Valère Novarina, c'était un 22 janvier 1999 au Théâtre du Point du Jour, à Lyon. Cela s'appelait L'Opérette imaginaire. J'avoue que j'avais simplement été intrigué par ce titre, qui réveillait en moi une très ancienne passion pour un genre méprisé par les beaux esprits qui ont pris en main les destinées de l'Opéra de Lyon en 1969, et congédié dans la foulée tout ce qui passait pour de la "musique légère" dans les oubliettes de l'histoire.

Mais quelle soirée j'avais passée, mes amis ! Saisi par la grâce de ce cosmos résolument cinglé, inconnu, indescriptible ! Hautement littéraire ! Hautement véridique ! Hautement improbable ! Un texte superbement azimuté mené tambour battant par une petite troupe enthousiaste et enthousiasmante !

De ce jour, je n'ai plus quitté Valère Novarina, livre après livre. J'avais même emmené ma petite famille assister au spectacle qu'il avait donné à l'E.N.S. de Lyon lors d'un probable cycle "Art et Science", découvrant une façon de projeter le texte comme je n'en avais jamais vu (voir photo ci-dessus), en couverture de son Drame de la vie (Poésie / Gallimard, 1995). Et j'avais assisté, possédé par le même émerveillement, à la représentation de L'Espace furieux à la Comédie Française.

Impossible pour moi de trouver les mots pour qualifier, situer, circonscrire, définir la profusion, le Niagara de l'invention verbale et humaine dont il avait fait son apanage exclusif. Rien que les noms supraterrestres et interplanétaires dont il baptisait ses innombrables personnages rempliraient les pages d'un dictionnaire en douze volumes sur papier bible.

C'est en entendant le très beau "billet d'humeur" de Guillaume Erner sur France Culture lundi 19 autour de 6 h 55 que j'ai appris la disparition de cet homme. J'avoue que j'ai pris un sacré coup à l'estomac.

Bon, ben voilà ! C'est arrivé !

***

Presque tous les livres de Valère Novarina cités ici sont édités aux éditions P.O.L. Pour la liste complète et généreuse des œuvres, se reporter aux "du même auteur". Gloire à Paul Otchakovsky-Laurens !!!

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valère novarina, littérature, littérature française, théâtre, novarina l'opérette imaginaire, novarina la chair de l'homme, novarina le drame de la vie, novarina la scène, novarina devant la parole, novarina l'équilibre de la croix, novarina l'origine rouge, novarina l'espace furieux, novarina l'animal du temps, novarina le théâtre des paroles, novarina vous qui habitez le temps, novarina france cultrue, guillaume erner billet d'humeur, théâtre du point du jour, opéra de lyon, poésie gallimard

mercredi, 27 août 2025

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE ...

... APPELLE SA MÈRE DÉSESPÉRÉMENT !!!

Ils s'y sont tous mis, les têtes de gondole de notre belle, de notre grande, de notre magnifique littérature nationale. Un vrai complot, je vous dis : nous sommes cernés. On ouvre Le Monde des livres du vendredi 22 août 2025, et l'on reçoit le parpaing en pleine figure. N'en jetez plus, par pitié !

Le journal Le Monde érige un arc de triomphe à Emmanuel Carrère (trois pages entières).

Régis Jauffret, avec son titre "Maman", met d'emblée les cartes sur la table. Il fallait oser.

Au tour d'Enthoven (le fils) de dégoiser les gognandises des intimités familiales.

Conversation de Raphaëlle Leyris avec Jakuta Alikavazovic et Justine Lévy.

Allez, encore une cuillerée pour Maman, avec l'inévitable Amélie Nothomb.

Terminons ce panorama avec cette citation de Catherine Millet, pas si inattendue dans ce contexte, car vous savez, c'est elle, l'immarcescible auteur de La Vie sexuelle de Catherine M., où elle ne cachait rien de sa polysexualité, ses ébats amoureux, de ses orgasmes et tout le toutim.

Il paraît, à ce qu'on entend dire, que ces gens font partie de l'élite de l'élite des Français capables d'écrire des "chefs-d'œuvre-de-la littérature-nationale". Tiens, ça me donne envie de faire tourner quelques tables comme faisait le père Hugo, et de demander à quelques sommités incontestables de notre grand passé de se mettre à table à leur tour.

Montaigne, levez-vous et parlez-nous des relations que vous entreteniez avec votre génitrice. Rabelais, mon compère, dis-nous si par hasard ta daronne est pour quelque chose dans la trogne de Gargamelle, cette auguste femelle qui raffolait des tripes et qui accouchait par son oreille gauche. Balzac, cerveau fertile et généreux, allez, avoue enfin l'Œdipe qui te liait à ta mère mieux qu'à travers un cordon ombilical.

Accourez tous, venez admirer vos glorieux continuateurs !!!

Vous avez compris : de tous ces introspecteurs qui se complaisent à étaler leur moi, j'en ai rien à cirer !

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal le monde, littérature française, emmanuel carrère, régis jauffret, raphaël enthoven, jakuta alikavazovic, justine lévy, amélie nothomb, catherine millet

vendredi, 13 septembre 2024

UN POÈME

1

« A l'heure d'huile du matin

un matin d'huile et d'os pilé

tombant du ciel opale une lumière

blanche ruisselante déjà

du jour à venir

toi qui tardes à choisir tes ombres

que peux-tu quitter que tu

regrettes vraiment

et laissant derrière moi la ville de mon père

son nom

oubliant le salpêtre l'éther

l'odeur tétanisante du camphre

le dessin géométrique les poings serrés

des mélodies

GÉRARD TITUS-CARMEL

La Tombée (Fata Morgana, 1987)

Je suis incroyablement touché par les œuvres picturales de monsieur Gérard Titus-Carmel, et cela depuis un certain numéro de la revue La Nouvelle Critique (Colloque de Cerisy, si je me souviens bien, fin des années 1960, si vous voyez ce que je veux dire). J'y avais admiré quelques-unes de ses "détériorations".

09:43 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, poésie, gérard titus-carmel, la tombée

mercredi, 11 septembre 2024

UN POÈME

Maya, ainsi qu’ailée

De vos longs cheveux blonds,

Maya l’Illusion,

Vous ai-je assez aimée ?

L’Eve des anciens jours

Toute parlait en vous,

En le mensonge doux

Qu’en vous était l’amour,

Et du bien qu’il en est

Sans pourtant qu’on le touche,

Le rêve disait vrai

Baiser de votre bouche.

Maya dont les yeux clairs

Chantaient les Idumées,

Quand en nous nuit amère

Dormait en long couchée,

Maya qui souriiez

Nous apportant clarté,

Et qu’alors d’y penser

Nous retrouvions la paix,

Maya, et qui saviez

Pourquoi l’on pleure ou prie,

Dans le songe qu’on fait

Et de tout qui délie,

Et sur nous vous penchiez

Mains sur nos fronts posées,

Et nos yeux les fermiez

Pour quon puisse oublier,

Quoi qu’en ait dit Bouddah,

Maya, vous étiez sûre,

Dans la vie que l’on a

Autant que la douleur.

Or Maya, en nous cœurs

Qu’importe d’imposture,

Lorsque le rêve en nous

Elit des paradis,

Rien n’est vrai sous le ciel

Que ce qu’en soi l’on porte,

Et myrrhe en nous, ou miel,

C’est songe qui l’apporte,

Et lors c’est vous Maya,

Comme Eve aux anciens jours,

Qui nous tendez la joie,

Le désir et l’amour,

Au fruit de l’arbre vert

Que vous avez cueilli,

Maya, aux grands yeux clairs,

Et qui savez la vie,

Maya, ainsi qu’ailée

De vos longs cheveux blonds,

Maya l’Illusion

Si douce en nous entrée.

MAX ELSKAMP

Chansons désabusées.

09:00 Publié dans POESIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, max elskamp, chansons désabusées, littérature française, littérature

dimanche, 19 novembre 2023

L'ANTIQUITÉ DE VIALATTE ...

... DATE DE LA PLUS HAUTE ANTIQUITÉ.

Certains amateurs des Chroniques de La Montagne (je pense, allez savoir pourquoi, à Philippe Meyer) font de la formule une sorte de signature, voire un timbre-poste qui sert d'immatriculation au style d'Alexandre Vialatte. En fait, il y a loin de la coupe au lèvres. En révisant les treize volumes de ma collection Julliard, voici ce que j'ai trouvé. Eh bien je peux vous dire que, tout bien compté, ça ne fait pas lourd, quoique je ne prétende aucunement avoir fait le tour de la question, et sans doute loin de là. Comme quoi, la formule inaugurée comme "post-it" par Vialatte fut en son temps une authentique trouvaille de style. Je dirais presque une clé : celle qui ouvre la porte de l'entrée en matière.

***

L'habitation date de la plus haute Antiquité.

Le Bonheur date de la plus haute Antiquité.

Le premier de l'an date de la plus haute Antiquité.

L'homme date des temps les plus anciens.

La femme remonte à la plus haute Antiquité.

La femme remonte, comme je l'ai déjà dit, à la plus haute Antiquité.

La majesté date de la plus haute Antiquité.

L'industrie date de la plus haute antiquité [sic] (Caïn avait déjà une pioche).

L'homme et la femme datent de la plus haute Antiquité.

Les pharmaciens datent de la plus haute antiquité [sic].

Les fleurs remontent à la plus haute antiquité.

La parole date de la plus haute Antiquité.

Note : D'autres formules, germées sous la plume d'Alexandre Vialatte, sont devenues des sortes de classiques. Je pense à : « le progrès fait rage », « résumons-nous » et autres bijoux. Mais Vialatte est aussi l'auteur de nombreuses Enumérations (je mets la majuscule). Ces énumérations commencent de façon parfaitement logique puis, de fil en aiguille, l'auteur y mêle avec jubilation le bric et le broc, le zig et le zag, le tic et le toc, le mic et le mac, le plick et le plock, le ram et le dam, bref : à l'arrivée, il y a le grand Tout, ce lieu improbable où se trouve résumé l'univers dans son imperturbable unité et sa complexité définitivement buissonnière.

Re-note : le mot "antiquité" est en général orné d'une majuscule à l'entrée. Mais pas toujours. J'ai scrupuleusement respecté l'orthographe du texte fourni par les soins de Ferny Besson, chère au cœur d'Alexandre Vialatte, aux éditions Julliard.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, littérature, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, presse, journalistes, philippe meyer, éditions julliard, date de la plus haute antiquité, ferny besson

samedi, 18 novembre 2023

L'HOMME DE VIALATTE 3

L'homme n'est que poussière. C'est dire l'importance du plumeau. (L'éléphant est irréfutable)

Quand on rencontre l'homme, on est tout de suite frappé par sa silhouette décidée : il porte un petit chapeau fendu par le milieu, il marche sur les pattes de derrière. Un litre sort parfois de sa poche, un croûton de pain, une saucisse de Toulouse roulée dans un papier journal ; et d'autres fois (s'il est du sexe féminin) il apparaît dans quelque music-hall, au sommet d'un escalier d'or, enveloppée d'une gaze vaporeuse qui lui fait un halo laiteux, et vêtu de bijoux scintillants complétés de quelques plumes d'autruche. (idem)

L'homme ne descend pas, il remonte. Il remonte au tarsier, une sorte de rat avec des mains prenantes et des oreilles pointues. Tel est le dernier état de la science.(idem)

Quand, pour la première fois du monde, l'homme se dressa sur ses pattes de derrière, encore tout chiffonné du plissement hercynien, et jeta un oeil hébété sur la nature environnante, il commença par bâtir ses villes à la campagne pour être plus près des lapins, des mammouths, des ours blancs et autres mammifères dont il était obligé de se nourrir. (Pas de H pour Natalie)

L'homme, au mois d'août, s'évade de ses logements cubiques pour retrouver à la campagne les maisons inconfortables du bonheur. (idem)

L'homme entre un jour dans la vieillesse comme dans un appartement vide à l'éclairage crépusculaire. Par la fenêtre, en bas, il voit passer la vie, grossie de ses souvenirs et de ses songes. Mais il ne la voit plus que par la fenêtre, improbable et fantomatique. Puis il s'efface lui-même et se déguise en souvenir. (idem)

Aux dernières nouvelles, l'homme s'ennuie. Surtout en Hollande et en Suisse. Où il a cependant toutes sortes de fromages. Qu'il ripoline le soir et qu'il lave le matin pour orner des vitrines brillantes. Mais enfin il s'ennuie parmi sa propreté. (idem)

L'homme n'est pas pareil à lui-même et ne cesse de s'en distinguer. (Dernières nouvelles de l'homme)

L'homme se prouve par le chapeau mou, qui le distingue des autres primates. Mais, même prouvé par le chapeau mou, l'homme a beau être réellement homme, l'Italien l'est encore plus que lui. D'abord parce qu'il ajoute des plumes au chapeau mou, des plumes vertes qui font lyrique. Rien n'est plus beau que de le voir se marier dans cette parure ornithologique. En chantant Sole mio. On dirait l'oiseau-lyre. (Chroniques des immenses possibilités)

L'homme date d'une si lointaine époque qu'il est affreusement fatigué. L'appendicite, les guerres mondiales, le souci d'une nombreuse famille lui ont fait les idées floues et le genou hésitant. (idem)

Que fait l'homme par ce froid sec en ce mois de février ? Il naît sous le signe du Verseau ... Et il a bien raison. C'est le vrai moment de le faire. Le délai expire aujourd'hui. (idem)

L'homme, autrefois, s'intéressait à l'homme. Il se passionnait pour son voisin. Il l'étudiait à fond, il connaissait ses vices, son casier judiciaire et son état de fortune. Il lui prêtait sde l'argent à 80 %. Il lui écrivait des lettres anonymes. Il l'y accusait d'avoir tué son vieux père pour lui voler un saucisson pur porc. Et d'être trompé par sa femme. Il lui accrochait dans le dos un poisson en papier : c'était la loi du 1er avril. Aujourd'hui, c'est l'indifférence : on laisse traîner un garagiste accidenté par une auto pendant huit heures dans un fossé plein d'escargots ; on n'accroche plus de poisson en papier peint aux basques de son chef de bureau. Bref, il semble que l'homme ait perdu tout esprit, tout altruisme et toute initiative. (Chroniques des grands micmacs)

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, littérature, alexandre vialatte, humour, chroniques de la montagne, éditions julliard, chroniques des immenses possibilités, dernières nouvelles de l'homme, pas de h pour natalie, l'éléphant est irréfutable

jeudi, 16 novembre 2023

L'HOMME DE VIALATTE 2

L'homme serait un roseau pensant. Disons plutôt un roseau pensif ... Ou même songeur ... Disons un salsifis songeur. Car la pensée paraît tout de même plus dense que les produits de la cervelle humaine, et le roseau est plus racé que l'homme. Soyons sincères : l'homme est un champignon rêveur ; un concombre qui a des visions ; un salsifis qui souffre de marottes.

Où va l'homme ? De plus en plus loin.

L'homme ne saurait avoir un fils sans lui acheter un abécédaire, bientôt un casque de Martien. Pour le payer, il faut que l'homme travaille, pour être correct il doit mettre une jaquette, pour y mieux voir un lorgnon à ruban. Résumons-nous : il se transforme en lui-même, tel que le présentent tous les manuels d'école primaire. Il attend l'autobus 28 en feutre mou.

"L'homme, dit la Bible, est en exil sur cette terre". Et l'opinion publique ajoute : "Surtout dans le XIIIè arrondissement".

Dernières nouvelles de l'homme (Julliard, 1978).

L'homme date des temps les plus anciens. Les manuscrits du Moyen Âge mentionnent déjà son existence. Sur des images à fond doré. Ils le représentent chassant le loup, le canard, ou même la sarcelle, en culotte rouge et un petit chapeau vert décoré d'une plume de poulet. Ou alors entouré de licornes. Et aussi mangé par des lions. Ou pliant le genou devant une dame. Ou attaquant des châteaux forts sur des lacs suisses, avec une petite culotte bouffante, des manches gigot, des piques très compliquées, des pertuisanes dont le fer a l'air d'ne lettre arabe, des canons, des boulets en pierre, sur des radeaux que les assiégés repoussent du pied en brandissant des couteaux de cuisine.

L'homme compte, assurent les zoologues, parmi les plus jolies productions de la nature. surtout quant il a un grand nez et qu'il fait un discours, juché sur un tonneau. Ou quand il se met des plumes sur la tête, comme le Peau-Rouge et le bersaglier. Et aussi quand il est chinois. Parce que alors il a des idées chinoises, et les idées chinoises sont tout à fait gracieuses. L'esprit chinois s'abandonne toujours à l'inspiration poétique.

Eloge du homard et autres insectes utiles (Julliard, 1987).

L'homme s'est, de tout temps, intéressé à l'homme. A ce qu'il dit, à ce qu'il fait, à ce qu'il voudrait qu'il fasse. Il lui écrit des lettres anonymes, Il le trapine en justice. Il "este" contre lui, comme disent les mots croisés. Il lui déclare des guerres mondiales, il le pend, il le brûle, il veut savoir ce qu'il fait, ce que mijote le voisin, ce qu'en a dit sa belle -soeur, pourquoi le mariage s'est fait, pourquoi il ne s'est pas fait, où le sous-préfet est allé en vacances, et pourquoi la chaisière a mis un chapeau neuf. Toutes ces choses le passionnent. Il cherche à les savoir. Telle est l'origine de la presse.

Que devient l'homme ? On le garde encore, disait notre dernière chronique. Provisoirement. Pour la bonne bouche. On vient même d'en retrouver un qui datait de la guerre de Cent Ans. Un Anglais. A Boissy-le-Roi. En cherchant de l'eau. Et la locomotive de l'express 414 a rapporté sur son tampon, en gare de Nîmes, la tête d'un octogénaire dont le corps était resté en travers de la voie, à dix kilomètres de là : à Vergez. C'était un retraité. Les gens du quai podes cris. Mais la tendance serait plutôt de supprimer l'homme. Ses besoins contrarient le progrès. C'est le dernier obstacle qui reste au bonheur de l'humanité. Comme un jardin peut se passer de fleurs, l'homme peut peut-être se passer de lui-même ? Toute la question est là. L'expérience est en cours.

L'homme descend de moins en moins du singe. Il s'y était pourtant habitué. On y était fait. Une fois le pli pris, on aimait bien descendre du singe. La nuit j'avais des rêves grandioses : mon grand-père me revenait dans le sang ; attaché par la queue au sommet des palmiers, je me balançais à des hauteurs vertigineuses et je traversais l'Afrique en sautant d'arbre en arbre. Je me cachais dans la forêt vierge et j'effrayais l'explorateur à la façon de l'orang-outan (ou du gorille ?) en me tapant sur les pectoraux, ce qui produit dans ces solitudes une espèce de roulement de tonnerre plus effrayant que le "hoquet du Pygmée". Je n'avais plus peur que du serpent à lunettes. Je me faisais des grimaces dans un miroir à barbe. Adieu beau rêve !

Profitons de l'ornithorynque (Julliard, 1991).

mardi, 14 novembre 2023

L'HOMME DE VIALATTE 1

L'homme est devenu cosmique. Il se sent entraîné par la giration des étoiles. Il tourne autour d'axes invisibles. Toutes les douze heures, à cheval sur l'équateur, il se retrouve à vol d'oiseau à plus de 12.500 kilomètres de lui-même. Le grabataire, le paralytique, ne font pas moins de 40.000 kilomètres par jour.

L'homme tel qu'on peut le voir de nos jours, nettoyant son auto avec un chiffon jaune, ou mordu à la fesse dans un jardin de banlieue par le "chien méchant" d'un cousin riche, cet homme remonte à la plus haute Antiquité.

L'homme est de la race des œufs dont on fait les omelettes.

L'homme, quoi qu'il fasse, finit toujours par se trouver en caleçon au fond d'un placard.

L'homme est devenu environnaire. Il a été remplacé par un trou.

L'homme reste le roi de la création. Il est debout sur la terre, qui tourne au milieu de toutes les choses qui tombent. Il est très beau à voir ainsi, parce qu'il a des souliers qui brillent. Il les fait luire avec un velours de coton.

L'homme assaille l'homme de ses questions : "Comment puis-je connaître le bonheur ?", "Que faire pour atteindre la paix ?", "Où se trouve la vérité ?", "Où sont les lavabos ?". Autant de questions qui prouvent son ignorance.

L'homme se compose essentiellement d'un chapeau mou et d'un pardessus demi-saison. Mais il n'y a là qu'une vérité moyenne. Aux courses, par exemple, il porte un melon gris.

L'homme a grand besoin du serpent de mer et de l'éléphant. L'homme ne saurait se passer des monstres. Comment connaîtrait-il sa taille sans la girafe et l'arteron ?

L'homme n'est réellement beau que sur les monuments, entouré de tous ses accessoires : le télégraphe optique, la boîte de la marmotte, le hérisson du petit Savoyard.

Alexandre Vialatte

Antiquité du grand chosier (Julliard, 1984).

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, humour, antiquité du grand chosier

mercredi, 19 janvier 2022

ET C'EST AINSI QU'ALLAH ...

« On ne peut bretonner qu'en Bretagne. La principale occupation des habitants est de manger des langoustes bretonnes sous une pluie qui l'est encore plus. Ils vont les chercher dans la mer. C'est leur banlieue ! L'aventure est au bout du môle. On y trouve le vent, la tempête, l'orage, les courants, les écueils. Tous les apaches de l'Atlantique. Tous les démons. L'homme ne peut s'y opposer qu'en conjuguant sa force et son intelligence, une connaissance étonnante du milieu, une promptitude surprenante de réflexes, une endurance à toute épreuve et un sang-froid que rien n'intimide, une science du métier faite instinct. C'est bien autre chose que de tourner autour de la Lune. Il me semble du moins. Et je me trompe peut-être. Car tourner autour de la Lune exige une forme de courage qui consiste à lutter contre de l'inconnu, contre une chose qui affole plus, du moins a priori, que la foudre qui tombe sur des vagues de quinze mètres. Du moins quand on y pense de loin. Car la foudre qui tombe sur des vagues de quinze mètres a un petit aspect blanchâtre qui empêche très couramment de se rappeler sur le moment tout ce qu'un homme sur une coque de noix peut encore espérer du principe d'Archimède, au moment où la lame qui arrive, après celle qui l'emporte aux cieux, lui cache la Lune et les étoiles. D'autant plus que la foudre a le ton sec et une autorité parfaite. qu'il en soit, l'homme ne paraît jamais plus beau que quand il emploie en même temps son cœur, son corps et son esprit dans quelque entreprise difficile. C'est pourquoi j'aime tant les marins, et pas tellement les cosmonautes : le cosmonaute est à peu près passif. Il est étrange que le progrès de l'humanité aille au rebours du progrès des hommes. Que le type humain le plus beau soit celui d'avant le progrès. Le progrès se fait-il donc contre l'homme ? Est-ce fatal ?... Nous sommes embarqués...

(...)

Quoi qu'il en soit la Bretagne ferme le 15. Le 15 septembre la Bretagne n'a plus lieu. C'est une information que je tiens d'une Quiberonnaise. Les hôtels ne prennent plus personne. "Après, c'est le vent", m'a-t-elle dit sobrement.

Le 15 septembre le vent succède à la Bretagne. Elle se retire dans sa petite presqu'île, elle rentre dans ses maisons basses ripolinées comme des joujoux, son rez-de-chaussée climatisé, avec des cactus sur la fenêtre, pareil à quelque appartement de retraité du petit commerce plutôt qu'à ce qu'un homme des montagnes, ou du désert, a l'habitude d'appeler pays. Et c'est cette mercerie de province qui est l'antichambre de ces enfers, de ces abîmes et de ces Apocalypses que ma Quiberonnaise appelle le vent.

Le vent de l'abîme a créé une épicerie-tabac. C'est le type même de l'absence d'emphase. Les civilisations qui se vantent ne peuvent plaire qu'à des nouveaux riches. Les petits effets ont parfois de grandes causes

Et c'est ainsi qu'Allah est grand ».

Alexandre Vialatte, Et c'est ainsi qu'Allah est grand, Fayard, 1979.

***

Note 1 : "Les petits effets ont parfois de grandes causes" : exactement l'inverse du dicton "A petites causes, grands effets". Et l'inverse de ce que les journalistes complaisants appellent complaisamment "l'effet papillon", vous savez, cette niaiserie qui consiste à soutenir qu'un battement d'ailes de papillon en Antarctique (où trouvent-ils des papillons en Antarctique ?) peut provoquer un ouragan dans le golfe du Mexique (même si ce n'est pas absurde en théorie).

Note 2 : Oui, on pourrait reprocher à Dupont de faire preuve d'un certain niveau d'islamophobie en bottant le cul de ce musulman en prière. Mais ce faisant, en tant qu'Européen, il affirme sa conviction que l'islam est incompatible avec la démocratie. Ou alors il faudrait que ce soit une foi amoindrie, de la même espèce tiède qui a conduit a la bienfaisante déchristianisation de nos cultures. Tant que le musulman sort le poignard (heureusement, le moteur de la Jeep conduite par Dupond tourne rond) parce qu'il estime que le "Blanc" manque de respect aux objets de sa vénération, aucun "accommodement" n'est possible, fût-il "raisonnable".

***

Fin (provisoire) de ce bain de jouvence "Alexandre Vialatte". Et un million de remerciements pour ses remarquables contributions à Georges Rémi, à qui nous disons un très amical "au revoir".

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, hergé, les aventures de tintin et milou, tintin au pays de l'or noir, les dupondt, littérature, littérature française, humour, alexandre vialatte, et c'est ainsi qu'allah est grand, islam, musulman

mardi, 18 janvier 2022

ET C'EST AINSI QU'ALLAH ...

« La vérité se trouve aux éditions du Seuil dans une ravissante collection consacrée aux signes [je me permets de corriger le "singe" imprimé p.95] du zodiaque et rédigée par de bon écrivains. Elle s'adresse aux "honnêtes gens". Elle n'indique pas le moyen de gagner à la loterie, manque d'opinion sur le chiffre 13 et n'assure nulle part que la pierre de lune vous fera aimer le mercredi par des nièces de maraîchères si vous êtes beau-frère du potier. En revanche, elle contient de remarquables études sur les grands hommes qui ont illustré le signe étudié. On y trouve des choses étonnantes : "Le chant du taureau est vénusien" ; "le Taureau et les Poissons n'arrivent pas à se comprendre" ; "la femme du Taureau s'habille avec un rien" ; "le Taureau froid use ses vieilles jaquettes". De tels détails confondent l'esprit humain. Ils s'entourent de mille images, photographies, gravures sur bois, autographes, zodiaques sur fond vert, vases grecs, tableaux de musée, bœufs mésopotamiens, cartes du ciel où traînent des dieux et où s'agitent des monstres comme des têtards dans un étang. On y voit Montherlant vêtu en picador, Turgot donnant sa démission et des demoiselles exaltées qui frappent sur des tambourins.

Je reste obsédé par le Taureau froid. Sa queue glacée sort de sa vieille jaquette. Il exhale un chant vénusien. Il s'accompagne sur la lyre. L'ablette et le poisson-scie n'arrivent pas à le comprendre. Il ne fera pas un sou de recette. Heureusement que sa femme s'habille avec un rien.

C'est également ce qui sauve de la misère les aborigènes d'Australie. Ces gens sont dénués à tel point de tout vêtement, confort, hygiène, couverture, édredon, et matelas en caoutchouc mousse qu'ils dorment debout sur une seule jambe. Depuis huit mille quatre cents ans, époque de leur apparition dans un désert nu comme la main qu'ils se partagent avec le kangourou-boxeur. Dangereuse fréquentation. Une dépêche de Londres annonce que des savants se sont lancés à leur poursuite afin de découvrir la raison de cet étrange comportement. Pourquoi l'aborigène dort-il sur une seule jambe ? Cruelle énigme. Et faux problème : il dort parce que l'homme a besoin de sommeil ; sur une seule jambe afin de reposer l'autre. Ainsi ont raisonné des savants plus sérieux. Il faut bien, ont-ils dit, dormir sur quelque chose. Comment ne serait-ce pas sur une jambe ou sur l'autre ? On ne peut pas dormir sur les deux ! C'est une position épuisante ! Quant à vivre sans nul sommeil, un tel rêve ne pourrait se loger que dans une tête sans cervelle. Le travailleur qui oublie la sieste, dit un proverbe du Centre-Afrique, est aussi fou que le poisson ouah-ouah ».

Alexandre Vialatte, Et c'est ainsi qu'Allah est grand, Fayard, 1979.

lundi, 17 janvier 2022

ET C'EST AINSI QU'ALLAH ...

***

« Le temps est gris, on ne peut pas s'empêcher de rêvasser. Mille idées vous passent par la tête, qu'on a envie d'attraper par la queue. C'est une tentation très dangereuse. Car de songe en idée, on finit par penser. Et il n'y a rien de plus fatigant. Ni de plus vain. Car on ne pense pas juste. Ou alors une fois sur cent mille. Par quelque hasard prodigieux.

Ce qui n'a d'ailleurs pas d'importance. Car l'idée fausse est souvent plus féconde : l'idée fausse que la terre est plate permet fort bien de caler une chaise ou de bâtir une chaumière normande avec une poutre où accrocher les saucissons. L'idée juste que la terre est en forme de poire, ou mieux de pomme de terre nouvelle, compliquerait au contraire les choses à un tel point que l'homme ne pourrait jamais s'asseoir ni manger le saucisson dans une chaumière normande, si le maçon voulait en tenir compte. Ce qui priverait l'existence de toute jovialité. Aussi le président Krüger était-il sagement inspiré, il n'y a pas soixante ans de la chose, d'interdire l'accès du Transvaal à tous les trublions faisant le tour du monde, voulaient donner à Pretoria des conférences par lesquelles ils risquaient de prouver que la terre est ronde. Il fut ferme et ne céda pas. C'est pourquoi il a sa statue devant son ancienne petite maison. En redingote, en gibus, en marbre. Avec un haut-de-forme évidé pour permettre aux oiseaux d'y boire. C'était du moins ce que demandait sa femme. Elle voulait faire de lui une fontaine pour les hirondelles. Je ne sais plus bien si on l'a exaucée. Quoi qu'il en soit, ces raisonnements précis prouvent à merveille qu'une idée excellente n'a pas besoin d'être juste ou fausse, mais bien seulement d'être féconde ».

Alexandre Vialatte, Et c'est ainsi qu'Allah est grand, Fayard, 1979.

dimanche, 16 janvier 2022

ET C'EST AINSI QU'ALLAH ...

Explication : c'est un missionnaire particulièrement œcuménique.

« On va détruire le pont de l'Alma. M. Magniez, chef de service à la mairie de Boulogne-sur-Mer, a réclamé la statue du zouave ; il a raison : c'était son grand-père¹. Il s'en fera un grand presse-papiers.

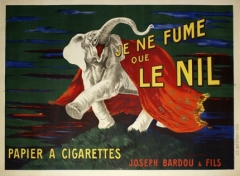

Il ne faut jamais laisser perdre le zouave, surtout quand il est de la famille. Le zouave est pittoresque, il ne fume que le "Nil",

il a un vaste pantalon percé du "trou de Lamoricière". C'est pour pouvoir traverser les oueds. Quand l'oued déborde et que le zouave le traverse, l'eau qui s'amasse dans son immense culotte l'entraînerait rapidement au fond s'il n'avait le trou de Lamoricière. Le crocodile lui sectionnerait le bras droit. Avec le trou de Lamoricière, qu'inventa le général qui porte le même nom, l'eau s'écoule à mesure qu'elle pénètre. Le zouave échappe au crocodile. Il sort de l'oued en laissant derrière lui une trace humide, comme l'escargot. Il tord son vaste jupon rouge ; il le fait sécher sur une ficelle ; le même soir il peut mourir tranquillement au combat. Dans une culotte bien sèche. En sonnant du clairon.

Telles sont les mœurs héroïques du zouave. Mon enfance a été nourrie de ses grands exemples. Je rêvais du trou de Lamoricière ; j'en perçais un dans mon costume marin pour échapper aux crocodiles. Afin de mieux traverser les oueds ».

Le défilé des zouaves, place Bellecour, à Lyon, le 14 juillet 1905.

(...)

« On voit par là l'importance du zouave. Il était à la base d'une civilisation. Il reste à la base d'une sagesse. C'est un professeur éternel. C'est pourquoi M. Magniez a cent mille fois raison de vouloir garder son grand-père et de s'en faire un grand presse-papiers. C'était un zouave exceptionnel. Le moins déshydraté du monde. Il ne vécut que la culotte mouillée ; presque toujours dans le bain de pieds ; très souvent dans le bain de siège. Il a sauvé Paris de cinquante inondations. Quand la crue arrivait à hauteur de l'Alma, elle était obligée de s'écouler sans avenir par le trou de Lamoricière. Que serions-nous devenus sans le zouave de l'Alma ? »

¹ Le zouave André Gody, qui posa pour la statue. Marbrier de son état, il avait fait aux zouaves une carrière glorieuse.

Alexandre Vialatte, Et c'est ainsi qu'Allah est grand, Fayard, 1979.

***

Note : Aux dernières nouvelles, le Zouave sert toujours d'indicateur des crues au pont de l'Alma (le nouveau), bien qu'on ait toujours autant de mal à repérer l'emplacement du "trou de Lamoricière".

Je crois inutile de montrer le professeur Tournesol dans Objectif Lune, où il considère "zouave" comme une insulte. Un contresens qui n'aurait certes pas germé sous la plume de Vialatte.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, alexandre vialatte, et c'est ainsi qu'allah est grand, bande dessinée, hergé, les aventures de tintin et milou, tintin au congo, humour, le défilé des zouaves place bellecour à lyon le 14 juillet 1905

vendredi, 14 janvier 2022

ET C'EST AINSI QU'ALLAH ...

Voici l'état dans lequel le capitaine Haddock se met face au "balloon dog" de Jeff Koons installé dans les ors et les stucs d'un salon de Versailles. On le comprend.

***

DES NOUVELLES DE L'ARCON - 3.

« Malheureusement, moins la peinture est prise au sérieux par le peintre, plus il se prend lui-même au sérieux. Moins on sait la grammaire et plus on philosophe. Le peintre veut être un penseur. J'ai vu une exposition de jeunes génies où le programme tenait toute la place. Ils étaient "contre la morale". "Naturellement", ajoutaient-ils. C'était le premier point de ce programme. Ils y tenaient férocement. Mais qui leur faisait obstacle ? et qui ce détail intéresse-t-il ? Surtout en fait de peinture abstraite ! J'ai essayé de trouver leurs losanges immoraux et leurs circonférences coupables. Il ne m'en est pas venu de frisson d'art. Et leurs melons ! D'abord. Qu'est-ce qu'un melon immoral ?... C'est celui qui nourrira Hitler, Néron, Landru ? Le melon moral étant réservé à Pasteur, à Jeanne d'Arc, à saint Vincent de Paul ? Mais comment savoir à l'avance qui un melon va nourrir ? Il ne le dit à personne, et rien ne ressemble plus qu'un melon dévergondé à un melon plein de vertus chrétiennes. On voit par là qu'il est difficile en peinture de remplacer le talent par le vice ; surtout dans la représentation abstraite du hareng saur. Pourquoi, dès lors, vouloir tellement être immoral ? La morale n'a jamais vraiment gêné les peintres. Non plus d'ailleurs que les autres classes de la société. Alors ? Alors je m'y perds. Peut-être les peintres sont-ils las d'être jugés au nom de la morale ? Parce qu'ils trouvent la chose immorale ? Mais, s'ils sont contre la morale, pourquoi se plaignent-ils d'être jugés immoralement ? En agissant immoralement, on agit comme ils le désirent ! A moins que, semblables à tout le monde, ils n'admettent que pour eux le droit d'être immoraux ? C'est une position si banale, si courante, si universelle, qu'il est bien superflu de le crier sur les toits. Sauf si l'on a, évidemment, le besoin le plus grand et le plus naïf de déplacer le problème de la peinture. On change alors de champ de bataille. Battu d'avance à Sète, au moins craignant de l'être, on va se battre à Perpignan. Mais ce n'est jamais à Perpignan qu'on a gagné la bataille de Sète ».

***

Bon, d'accord, ce n'est pas ici le meilleur Vialatte, vous savez, le Vialatte jubilatoire dont la plume allègre, espiègle et guillerette avance « à sauts et à gambades ». Sans doute le souci de raisonner et d'argumenter alourdit le propos, qui frise l'argutie spécieuse. Je retiens quant à moi les trois premières lignes du paragraphe : " ... moins la peinture est prise au sérieux par le peintre, plus il se prend lui-même au sérieux. (...) Le peintre veut être un penseur". Et puis ceci : "... il est difficile en peinture de remplacer le talent par le vice".

Ce Vialatte-là est rejoint en 1977 par l'ami Reiser qui, dans Charlie Hebdo, après une visite à la Xème Biennale d'art contemporain de Paris, assaisonne son reportage de grands « N'IMPORTE QUOI » et parle de « L'ART RIGOLO », où l'artiste n'est plus sommé de maîtriser une technique, mais d' « AVOIR DES IDÉES ».

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, L'ARCON, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, alexandre vialatte, et c'est ainsi qu'allah est grand, chroniques de la montagne, art contemporain, arcon, bande dessinée, hergé, les aventures de tintin et milou, le crabe aux pinces d'or, jeff koons balloon dog, reiser, charlie hebdo

dimanche, 02 janvier 2022

LES CERISES DE MONSIEUR CHABOUD

Je viens de lire Les Cerises de Monsieur Chaboud, du général Chambe (Plon, 1983). C'est le dernier livre écrit par le cavalier-aviateur-écrivain René Chambe, paru l'année de sa mort, survenue au bel âge de quatre-vingt-quatorze ans. Je revois ce vieil homme, debout, très digne comme il fut toujours, à la mort de son frère Joseph, venu saluer la dépouille devant le cercueil encore ouvert. C'était en juin 1981. Après une première carrière — militaire — magnifique débutée comme homme du rang dans la cavalerie, terminée muni du grade de général d'aviation, qui dit mieux ?

Mais aussi après une deuxième carrière digne d'estime, littéraire celle-ci, puisqu'il a laissé une œuvre copieuse, couronnée par une monumentale Histoire de l'aviation qui connut six éditions et fit longtemps autorité. Au total une petite trentaine d'ouvrages d'inspiration variée : des romans, des récits d'aviation, des récits de chasse, des souvenirs d'enfance, des biographies, des ouvrages d'analyse historique, complétés par toutes sortes d'articles pour des revues (Revue des Deux Mondes et autres).

Après une troisième carrière de chasseur impénitent, sans doute inspirée par les récits d'Alpinus et du marquis de Foudras. J'ai moi-même participé à de mémorables « passes des grives », le soir venu, sur la "route du haut", avec le général, son neveu, quelques hommes du pays et les chiens, quand les délectables volatiles revenaient nicher pour la nuit dans les bosquets touffus de "La Garenne" après s'être largement rassasiés et désaltérés tout le jour dans "Les Marais". Je n’avais pas l’âge de porter le fusil, mais quand l’oiseau tout rôti arrivait dans mon assiette, je n’aurais pour rien au monde laissé ma part aux chiens, et je ne me formalisais pas trop du petit plomb qu'il m'arrivait d'y croquer.

Mais ses terrains de chasse favoris se trouvaient en altitude, du côté de Champagny-en-Vanoise et Champagny-le-Haut, où il a pu cavaler jusqu'à un âge très avancé à la poursuite du grand tétras, avec ses chiens (pour moi, ce sont principalement Braque le brave et affectueux griffon Khortals et Zoom le setter irlandais, fier, presque ombrageux), au mépris des dénivelés, et me rapportant à l'occasion les quatre plumes en crosse du "petit coq".

Les Cerises de Monsieur Chaboud est donc le dernier livre de René Chambe. Ce n'est peut-être pas le plus significatif de l'ensemble de son œuvre d'écrivain : il a déjà longuement évoqué son enfance, entre autres, dans le riche Souvenirs de chasse pour Christian (Flammarion, 1963). Je dirai que Les Cerises ..., qui en reprend de nombreux éléments, est le livre souvent touchant et réjouissant d'un très vieil homme qui, à l’approche de la fin de son parcours, se retourne une dernière fois sur l'enfance de rêve qu'il a passée dans un lieu de rêve et dans une ambiance de rêve : le château de Monbaly, sur la commune de Vaulx-Milieu, entre La Verpillière et Bourgoin, dont il s'efforce de revivre et de faire partager en raccourci les enchantements, mais sans se départir d'une certaine mélancolie (« Tout cela était d'une infinie tristesse » écrit l'auteur p.181 en constatant l'état d'abandon de la "ferme Dutruc").

Il faut savoir que si Monbaly tient à ce point lieu de paradis perdu dans la mémoire de l'écrivain et de son frère, c'est que Joseph et René en furent, en quelque sorte, chassés par un coup du sort : nés en 1887 et 1889, ils ont respectivement quinze et treize ans lorsque leur père Emile meurt, le 25 mai 1902. Il a quarante-trois ans. Il faudra quatre années ô combien difficiles pour que Berthe, la fidèle épouse, finisse par renoncer à supporter l'énorme charge et consente à quitter le paradis terrestre. On ne se remet pas d’une telle perte. Il me semble avoir entendu dire (je peux me tromper) que Joseph lui-même, quand il a acheté une jolie maison de l'autre côté de la vallée de la Bourbre (sur le dernier contrefort de ce qui s'est appelé en d'autres temps "L'Île Crémieu"), a fait abattre quelques arbres pour dégager la vue qu'on y avait sur le château.

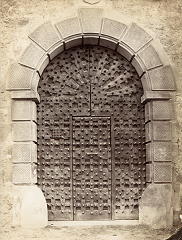

« La triple épaisseur du vantail était barrée par une si pesante poutre de chêne qui coulissait de gauche à droite, à l'intérieur du mur, que mes mains d'enfant ne pouvaient même pas la déplacer » (p.18).

Il va de soi qu’on ne résume pas un livre qui se présente, en cent quatre-vingts pages, sous la forme de vingt-huit mini- voire micro-chapitres, à l’exception des trois ou quatre qui évoquent – événement crucial – des manœuvres militaires qui eurent pour théâtre d’opérations le château de Monbaly lui-même et la campagne environnante, c’est-à-dire la vallée de la Bourbre et l’épaulement où se découpe le clocher de L’Île d’Aboz [sic], avec au bout la chapelle Saint-Germain. Il s'agissait de repousser par tous les moyens l'envahisseur venu des couloirs alpins.

Je me demande si le développement particulier de l’épisode sur plus de quarante pages n’a pas quelque chose à voir avec le futur éveil de la vocation militaire dans l’esprit de René. De même que « Le lièvre de Saint-Germain » et « La canne-fusil de M. Rajon » ont à voir avec sa vocation de chasseur. Il faut dire que tous les hommes de Vaulx-Milieu en général et de son entourage en particulier savaient manier le fusil. Quant à la vocation d’écrivain, il lui suffit d’avoir vu son père Emile s’isoler de longues heures dans son bureau pour écrire des romans dans le goût de Jules Verne (Droit au Pôle Sud, Au Faîte de la Terre) ou du théâtre (Christian Goël).

Le livre doit son titre à la "Maison Chaboud" : « une maison d'aspect bourgeois » située « tout au fond de du hameau de Belmont », où Joseph et René allaient en compagnie de leur mère, « les premiers jours de juillet », faire provision de cerises à l'aimable invitation de M. Chaboud en personne, père d'un futur ingénieur météorologue (René Chaboud) connu à une époque pour intervenir très régulièrement sur une antenne nationale. Il faut préciser que, revenu bien des années plus tard sur les lieux, René n'a retrouvé aucune trace de la "maison Chaboud" : « Nous sommes repartis tristement. Tout a une fin, même les cerises de M. Chaboud » (p.29). Malgré l'humour et la gaieté qui se dégagent de certains épisodes, on est vraiment dans une tonalité générale de la nostalgie.

Pourtant on trouve dans ce livre quelques passages où René fait comprendre comment il voit la vie, les choses et les hommes. Par exemple, dans les chapitres où sont racontées les manœuvres militaires. René a la tête pleine des lectures faites chaque soir par son père de passages de L'Invasion (Erckmann-Chatrian), il souffre en regardant ces cartes de France où l'Alsace-Lorraine apparaît comme une « plaie violette ». Et quand les hommes présents, son père compris, montent pour lui un scénario impliquant un engagement, des actions nocturnes audacieuses, de la bravoure, il marche à fond, l'imaginaire en surchauffe.

Le commandant Lebrun, si jovial à table, c'est un traître ! Et puis on va aller – en pleine nuit ! – "enclouer" les canons de la batterie installée à Saint-Germain et qui nous pilonne ! « Cette fois, je suis en pleine euphorie, en plein rêve, j'ai perdu tout contact avec la réalité. Je vis une page de L'Invasion. Je crois vraiment que c'est arrivé.

Toute ma vie, je serai de ceux qui croient que c'est arrivé. Je ne pourrai supporter autour de moi ceux qui ne le croiront pas les sceptiques, les blasés. Je les aurai en horreur ! Au long de ma carrière, je m'arrangerai pour n'avoir jamais sous mes ordres que des officiers et des gradés allants, ardents, optimistes, même au plus fort des revers, des officiers et des gradés enthousiastes, gonflés, fanas, qui croiront toujours que c'est arrivé et que rien n'est jamais perdu. Ce ne sera pas difficile dans la cavalerie et l'aviation. Les autres, je n'en voudrai à aucun prix, je les éloignerai, je les écarterai, je m'en débarrasserai, ce sont les agents dissolvants du moral d'une armée, ou d'une nation » (p.158). Voilà un portrait moral : la passion, l'intransigeance, l'exaltation, parfois jusqu'au fanatisme, la volonté indomptable d'atteindre le but qu'on s'est fixé.

Au total, si Les Cerises de Monsieur Chaboud n’est pas un des « grands livres » de René Chambe, il donne à voir et à entendre ce que fut la vie d’un enfant, certes issu d’une famille grand-bourgeoise, mais en même temps dévoré de rêves plus grands que lui (à commencer par la grandeur de la France), doté de talents variés (son coup de crayon était étonnant de précision et de vivacité), et mû par un courage et une volonté de fer qui lui ont fait, en diverses circonstances, franchir sans encombre et sans trop de casse des obstacles qui en auraient fait reculer plus d’un. C'était longtemps avant la grande américanisation de la France, des esprits et des mœurs.

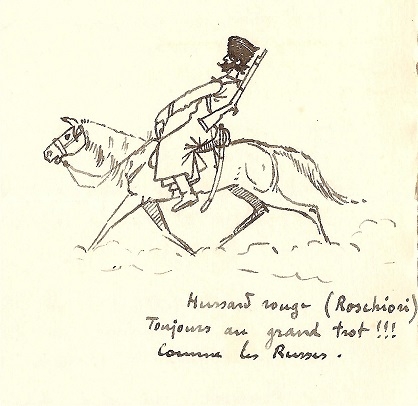

Dans une lettre à son frère Joseph, du 1 mars 1917, envoyée de Roumanie, où René Chambe était en mission et où il fut blessé en combat aérien.

Note : Le site https://generalrenechambe.com/ fournira toutes les informations possibles aux personnes désireuses d'en savoir plus sur cet homme dont l'existence sort de l'ordinaire.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, histoire, rené chambe, général chambe, les cerises de monsieur chaboud, émile chambe, jules verne, émile chambe droit au pôle sud, château de monbaly, souvenirs de chasse pour christian, rené chaboud météofrance

vendredi, 24 décembre 2021

AMIN MAALOUF : LE NAUFRAGE DES CIVILISATIONS

Je viens de lire Le Naufrage des civilisations, livre écrit par Amin Maalouf (Grasset, 2019). Le seul titre en dit déjà long sur la filiation dans laquelle s'inscrit l'auteur. Je citerai pêle-mêle Comment tout peut s'effondrer (Seuil, 2015) de Pablo Servigne et Raphaël Stevens ; L'Humanité en péril (Flammarion, 2019) de Fred Vargas ; L'Âge de la régression (Premier parallèle, 2017), ouvrage collectif ; Au Temps des catastrophes (La Découverte, 2009) d'Isabelle Stengers ; Le Basculement du monde (La Découverte, 1997) de Michel Beaud. Il y en a pas mal d'autres, évidemment, et de plus marquants. Au premier rang, je citerai Günther Anders, le plus radical, avec L'Obsolescence de l'homme (L'Encyclopédie des nuisances et Ivréa, 2002). C'est dans cet ouvrage que l'on trouve une idée qui bouscule très fort.

La plupart des gens dits sérieux ne cessent de penser et de dire que la technique et la science ne sont pas mauvaises en soi, mais seulement à cause des usages qui en sont faits. Il est ainsi de bon ton, entre gens de bonne compagnie, de distinguer entre les applications médicales des radiations nucléaires et la mise au point de la bombe atomique. Anders pense et dit, au contraire, que l'homme, en ne cessant de découvrir les lois les plus secrètes de la Nature (structure de l'atome, fonctionnement du cerveau ou de la cellule humaine, etc.) et d'inventer les machines que cette connaissance rend possibles, fabrique des objets et des processus incommensurables aux limites humaines.

Des objets et des processus tellement plus grands et plus puissants que lui qu'ils échappent à son contrôle, qu'il n'a plus aucune prise sur eux, et qu'il se retrouve en état de servitude par rapport à ses propres inventions. C'est à ce propos qu'il invente la belle expression de « honte prométhéenne », que tous les prosélytes exaltés de l'innovation à tout prix devraient méditer. Anders affirme que l'homme ne s'interdira jamais de mettre en œuvre une innovation, même si elle comporte des risques catastrophiques.

J'avoue ma surprise quand j'ai lu, à la page 300 du Naufrage des civilisations d'Amin Maalouf une phrase qui va dans le même sens : « C'est presque une loi de la nature humaine : tout ce que la science nous donne la capacité de faire, nous le ferons, un jour ou l'autre, sous quelque prétexte ». Malheureusement, l'auteur poursuit : « Du moins tant que les avantages nous sembleront supérieurs aux inconvénients ». Et c'est là que le bât blesse : il a clairement l'intuition que l'humanité court à la catastrophe, mais il redoute plus que tout les affirmations tranchées, voire péremptoires. C'en est au point qu'il n'hésite pas, dès qu'il le peut, à arrondir les angles trop marqués, à atténuer les formules propres à heurter, comme s'il n'osait pas. Ici, tout est dans le "presque" et le "du moins".

Cette obsession de la nuance qui court tout au long du livre en affadit selon moi le propos et en diminue la portée. J'en viens à me demander pourquoi il a accepté de garder un titre aussi violent ("Naufrage") pour couronner son travail d'écriture, que vient contredire son constant effort pour estomper les contrastes. Je comprends bien qu'Amin Maalouf ne tient pas à encourir le reproche souvent fait à l'époque présente de préférer l'anathème au débat démocratique et l'injure à l'argumentation rationnelle. Mais à mettre aussi fortement la demi-teinte à l'honneur, je me dis que c'est toute l'intention de l'ouvrage qui en pâtit. C'est l'impression qui a été la mienne quand je l'ai refermé.

Cela dit, il ne faut quand même pas s'y tromper : l'horizon du Naufrage des civilisations, c'est bien le fait que l'humanité est très mal embarquée. Ses chances de survie deviennent de plus en plus minces. La chose étonnante, et qui me laisse un peu sceptique, est qu'il voit l'origine première de cette course à l'abîme dans l'échec des nations arabes et musulmanes à s'ouvrir avec confiance au Progrès. A commencer par son pays d'origine, le Liban, mais aussi l'Egypte, qui sont passés pas loin de la chance que l'Histoire leur offrait de devenir des petits paradis.

L'évolution de ces deux pays (deux "paradis perdus" aux yeux de l'auteur) inspire à Amin Maalouf une immense tristesse : « A vrai dire, et je l'écris au soir de ma vie avec une infinie tristesse, au lieu de garder l'enfant et de jeter l'eau sale, on a fait l'inverse. On a jeté l'enfant pour ne garder que l'eau sale. Tout ce qui était prometteur s'est rabougri. Tout ce qui était inquiétant et malsain, et qu'on espérait provisoire, s'est installé plus solidement que jamais » (p.82).

L'auteur cite un certain nombre d'événements qui sont à l'origine de cet "état d'âme" destructeur, à commencer par la défaite arabe de 1967, soudaine, imparable, et qui n'a jamais été compensée ultérieurement par des succès : « Le drame que les Arabes d'aujourd'hui nomment simplement "Soixante-sept" fut donc une tournant décisif sur le chemin de la détresse et de la perdition » (p.167). A quelle sorte de « revanche » – militaire ou autre – jamais advenue pense-t-il (p.116) ? Il cite l'année 1973 et la "crise pétrolière" qui, en faisant pleuvoir dans les caisses des pays de la péninsule arabe et de quelques autres un Niagara de dollars faciles, a donné à des puissances rétrogrades tous les moyens de conforter leur pouvoir et le système politico-religieux sur lequel celui-ci est fondé, tout en ouvrant un boulevard aux "révolutions conservatrices" à venir.

L'auteur évoque aussi le cas de l'Iran que les Américains, en chassant le docteur Mossadegh du pouvoir à la demande, affirme-t-il, de Churchill, n'ont pas laissé le pays prendre le virage de la modernité heureuse. Ce faisant, ils ont sans le savoir préparé le chemin à l'ayatollah Khomeiny et à la plus spectaculaire entreprise de régression historique qui soit. Comme si la "nation arabe" souffrait de "haine de soi" : « Bien que risible, et irritante, cette absence de confiance en soi paraît néanmoins bénigne quand on la compare à ce qui émane du monde arabe depuis quelques années, à savoir cette profonde détestation de soi-même et des autres, accompagnée d'une glorification de la mort et des comportements suicidaires » (p.90).

Peut-on réellement voir dans l'incapacité de l'islam à consentir à l'évolution, à la critique, à la modernité l'origine de la décomposition du monde (titre de la dernière partie : "Un monde en décomposition") ? « C'est à partir de ma terre natale que les ténèbres ont commencé à se répandre sur le monde » (p.328). Tout bien pesé, l'hypothèse me paraît exagérée, bien que l'auteur y consacre la moitié du livre (ainsi qu'une part de la troisième partie) : d'accord pour voir les civilisations humaines confrontées comme jamais auparavant à des forces particulièrement dissolvantes, mais pas d’accord pour voir l'origine de cette dissolution généralisée dans l'évolution du seul monde arabe, ça me semble bien réducteur. Comme dit l'auteur lui-même à plusieurs reprises : « Les choses ne sont pas aussi simples ». Plus intéressante et convaincante m'apparaît l'idée de fixer à 1979 l’année où le monde a vraiment basculé. Même si ça déborde un peu sur les années précédente et suivante, ça fait un joli tir groupé, le fil des événements. Jugez plutôt.

En 1979, l'ayatollah Khomeiny chasse le shah Mohamed Réza Palavi et prend le pouvoir à Téhéran, porté par un peuple en folie : le journaliste Amin Maalouf, qui est alors sur place, n'a jamais vu une foule aussi dense dans les rues, une telle exaltation fanatique des masses populaires. En 1979, Margaret Thatcher l'intransigeante devient Premier Ministre de Grande Bretagne, bientôt suivie par Ronald Reagan, élu à la présidence des Etats-Unis. Le point commun ? L'auteur appelle ça la "Révolution Conservatrice". Pour faire bonne mesure, il ajoute l'arrivée au pouvoir à Pékin (pardon : Beijing) d'un certain Deng Xiao Ping, puis l'arrivée de Karol Wojtila sur le trône de Rome, avec son fameux "Non abbiate paura". Et puis il ajoute la fin annoncée de l'U.R.S.S. et les suites ultimes de la crise pétrolière. Ça commence à faire beaucoup. Oui, là, on se rend compte que quelque chose de fondamental s'est produit.

Amin Maalouf consent à examiner pour finir d'autres aspects de la décomposition du monde. Cela commence par la "tribalisation" généralisée : rétraction des groupes humains sur les frontières de leurs communautés respectives, revendication parfois fanatique de toutes sortes d’identités particulières en opposition avec les autres, la promotion médiatique insolente des fortunes échevelées en même temps que le creusement des inégalités, le surgissement du pouvoir de nuisance des « minorités » sur le sentiment de l’appartenance et de l’intérêt général, la difficulté apparemment de plus en plus grande de communautés à cohabiter ou même coexister avec d’autres.

Parmi les facteurs qui ont favorisé l’émergence du sentiment d’hostilité tous azimuts qui s’est répandu sur le monde, Amin Maalouf souligne avec une parfaite justesse l’erreur historique commise par les Etats-Unis lors de l’effondrement de l’U.R.S.S. Il regrette que ceux-ci n’aient pas pris exemple sur Nelson Mandela qui, quand il eut été mis fin au système d’apartheid, rendit visite à l’un des principaux acteurs de celui-ci pour lui affirmer qu’il n’y aurait pas de « vengeance » de la part des noirs.

Au contraire de Mandela, lorsque l’empire communiste éclata en 1991, avec les tentatives de réformes entamées par Gorbatchev (« glasnost » et « perestroïka »), et que des forces s’agitèrent en tout sens, faisant peser des menaces combien plus graves de désagrégation de l’autre puissance nucléaire, avec tout ce que l’on peut imaginer rétrospectivement, l’Amérique, à ce moment-là, a gâché les chances d’établir des relations enfin durablement pacifiées avec le géant russe.

Et même, au contraire, elle a profité de l’apparent K.O. de l’adversaire pour placer des pions dans sa proximité immédiate (Géorgie, pays baltes, Pologne, etc.). Et ce, malgré les avertissements de George F. Kennan, qui avait assez combattu le système communiste pour être pris au sérieux quand celui-ci s’est retrouvé à terre : « Il eut beau répéter qu’en humiliant les Russes, on allait favoriser la montée des courants nationalistes et militaristes, et retarder la marche du pays vers la démocratie, on n’a pas voulu l’écouter » (p.277).

Soit dit entre parenthèses, au lieu de s’alarmer de l’agressivité de Vladimir Poutine, qui est en train de masser des troupes à la frontière de l’Ukraine, on pourrait commencer par demander aux Américains de cesser d’approvisionner l’Ukraine en armes et en « conseillers » militaires, en passant par-dessus la tête des Européens, réduits à n’être que les spectateurs d’une confrontation, s’ils n’en sont pas un jour les victimes. Les U.S.A. n'en sont pas à une erreur historique près.

Pour conclure cette lecture de Le Naufrage des civilisations, d’Amin Maalouf, je dirai que j’en retiens avant tout le ton général : une « infinie tristesse ». Ce qui prime en effet, c’est le sentiment que le monde arabe a raté le « train de l’Histoire », et que non seulement la perte est irrémédiable, mais que tout est là pour que cette situation ne cesse de s’aggraver, sous les coups des groupes djihadistes, du conflit entre sunnites et chiites, des dissensions entre communautés et quelques autres raisons. Certes, quand l’auteur parle des « Arabes » en général, on serait en droit de lui demander ce qui lui permet de les mettre tous dans le même sac, mais il faut lui laisser ce sentiment d’appartenance à cette généralité.

J’ai cependant du mal à le suivre dans son analyse et à voir un lien de cause à effet entre ce qui se passe dans le monde arabe et ce qui se produit depuis quarante ans dans le monde globalisé. Et j’ai assez parlé de l’usage quasi-maniaque d’atténuatifs de toutes sortes, des affirmations les plus prudentes et modérées pour ne pas insister.

Il me restera de ce livre un témoignage fort : celui d’un homme en éveil resté toute sa vie très à l’écoute de tout ce qui l’entoure ; celui d’un humaniste qui nourrissait les plus grands espoirs d’épanouissement et d’émancipation pour l’espèce humaine ; mais pour finir celui d’un septuagénaire désenchanté, effaré et effrayé d’assister impuissant à la montée implacable des « ténèbres » qui menacent de nous engloutir.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, amin maalouf, arabes, liban, égypte, syrie, amin maalouf le naufrage des civilisations, pablo servigne, collapsologie, servigne comment tout peut s'effondreer, fred vargas l'humanité en péril, l'âge de la régression, isabelle stengers au temps des catastrophes, michel beaud le basculement du monde, günther anders l'obsolescence de l'homme, encyclopédie des nuisances, honte prométhéenne, ayatollah khomeiny

mardi, 14 décembre 2021

LE DERNIER MODIANO

Impressions de lecture.

Impressions de lecture.

Je viens de lire Chevreuse, de Patrick Modiano. Quand on dit "le dernier Modiano", on se demande d'abord comment il faut comprendre la formule : dernier paru ou alors der des ders ? Cette question, il y a fort longtemps, avait donné lieu à un quiproquo à la fin d'une belle rencontre avec le poète Jean Mambrino, qui m'avait clairement fait entendre que son prochain livre serait le dernier, ce qu'il avait tout aussi clairement démenti ensuite lorsque j'avais publié le propos. A qui se fier, je vous le demande ? Surtout de la part de Mambrino, jésuite, poète inspiré et membre alors éminent de la revue Etudes.

Bref, je viens de lire Chevreuse, le "dernier" Modiano. Avec Modiano, vous savez ce que c'est, on commence la lecture, et puis on continue ... ou pas, ça dépend de l'humeur du moment. Oui, certes, les noms des personnages ne sont pas les mêmes que dans les livres précédents. Oui, certes, le personnage principal (je n'arrive pas à dire "le héros") visite des lieux différents et porte un autre nom que dans les autres livres. Oui, certes, l'agencement des situations et des événements (si on peut appeler ça ainsi) ne ressemble pas exactement à ce que l'auteur a déjà écrit auparavant.

Mais grosso modo, ça ressemble quand même diablement. Par exemple, on a encore envie, comme avant, de voir dans ce personnage un double de l'auteur en même temps qu'un être de fiction. Car on retrouve la même indécision, le même embarras, la même perplexité dans les relations que celui-ci entretient avec les autres et avec les lieux. La même indécision, le même embarras qui affecte l'élocution de Patrick Modiano quand il lui vient l'idée d'accepter de répondre à des questions de journalistes, et qui l'empêche de finir de façon intelligible une phrase qu'il vient de commencer. J'ai même l'impression que ça s'aggrave avec le temps.

Plein de "peut-être", de brouillard et d'interrogations, Jean Bosmans (c'est ainsi qu'il se nomme) avance toujours en somnambule dans une vie mal ancrée dans la réalité concrète. Il n'est pas jusqu'aux époques de sa vie qui n'entretiennent le flou, de l'enfance au temps présent en passant par la séquence où se produit la majeure partie du récit, et qui ne s'enjambent, superposent et confondent. Et puis à quel moment de l'existence de Jean Bosmans se passe le présent du récit rapporté dans le livre ?

Toutes sortes de choses ne cessent de se bousculer dans sa tête : des paroles, des visages, des vers, des endroits, d'autres temps présents ... Au point que Jean Bosmans apparaît à plusieurs reprises comme le petit garçon des contes, perdu dans la forêt des signes et des souvenirs. Inutile d'insister, je pense, sur l'extraordinaire maestria d'un écrivain capable de provoquer chez le lecteur un tel effet de trouble et d'égarement. J'ai beau être habitué, à force, Modiano parvient encore à écarquiller mes neurones : chapeau l'artiste. Mais on ne sort guère de cette façon, propre à Modiano, de faire des livres, qui finit par paraître érigée en système.

Bon, jouons le jeu. On apprendra ici que Jean Bosmans est écrivain (tiens donc !). Que sa principale "amie" du moment se nomme Camille Lucas, dite "Tête de mort". Celle-ci le met on ne sait comment en relation avec Martine Hayward, qui se fait conduire à une maison dans le village après Buc, dans la banlieue parisienne, où elle désire louer une maison dans la rue du Docteur-Kurzenne. Comme par hasard, Jean Bosmans a été enfant dans cette maison, qui appartenait à la même Rose-Marie Krawell qu'à ce moment. Comment cela se fait-il ? Abîme de perplexité.

Il y a aussi un appartement à Auteuil où il se passe de drôles de choses la nuit : quand Bosmans appelle au AUTEUIL 15.28, numéro d'une ligne désaffectée, il entend de drôles de dialogues entre un nombre indéterminé d'interlocuteurs qui se donnent de drôles de rendez-vous dans cet appartement, pour s'y livrer en toute confidentialité à diverses pratiques sur des canapés très larges et très bas.

Le jour, quand il se présente à l'appartement, tout semble très normal : Bosmans se voit tenir compagnie et faire la conversation à une baby-sitter nommée Kim, qui n'est là que pour garder un petit garçon qu'on ne verra guère. Déjà, dans Souvenirs dormants, il y avait une femme qui avait vécu dans un immeuble cossu en compagnie d'un petit garçon. Le petit garçon est-il Jean Bosmans ? Est-il Patrick Modiano ? Et de jour le numéro de téléphone réellement en service n'a rien à voir — quoique, après tout, les derniers chiffres ...... allez savoir. On nage dans l'incertitude.

Il y a aussi un René-Marco Heriford, un Philippe Hayward, un Michel de Gama ou Degamat, trois larrons en foire, dont le premier a sans doute détourné pas mal d'argent de Mme Krawell au titre d'héritier présomptif. Et puis il y a un certain Guy Vincent, qui a inscrit un jour ancien, en toutes lettres, le nom de Jean Bosmans dans son agenda : Jean devait avoir neuf ans et le nommé Guy Vincent lui avait offert une boussole qu'il avait gardée précieusement jusqu'au jour où il ne l'a plus retrouvée, ce dont il reste encore fort marri après tant d'années. Je trouve que le truc de la boussole, pour un personnage (et un auteur ?) qui ne cesse d'errer dans le monde réel sans savoir où se trouve le Nord, c'est assez bien trouvé.

Mais Guy Vincent ne valait peut-être pas mieux que les trois autres. Est-ce lui qui a fait de la prison ? On raconte aussi (et Jean Bosmans a des souvenirs un peu précis de la chose) qu'un jour ils sont venus au deuxième étage de la maison de la rue du Docteur-Kurzenne, qu'ils ont détruit une cloison, qu'ils ont dissimulé plusieurs drôles de colis dans la cache, et qu'ils ont soigneusement reconstitué la cloison jusqu'à effacer toute solution de continuité. Qu'ont-ils caché avec tant de soin ? On le saura (peut-être ou peut-être non) dans la dernière page, qui ne peut s'empêcher d'apparaître comme une libération, mais en demi-teinte, en demi-ton et en échappatoire. En tout cas, Jean Bosmans est bien décidé à ne rien dire aux quelques personnes qui se sont mis en tête de mettre la main sur le "trésor".

Dans l'aviation de chasse d'aujourd'hui, pour le peu que je peux en connaître, on use de "techniques évasives" pour échapper aux missiles de l'ennemi. Parmi les techniques à disposition, il est possible d'envoyer des leurres thermiques pour faire exploser les missiles à bonne distance de leur cible. J'ai déjà évoqué dans le passé la littérature évasive (18 décembre 2020) qui sort de la plume de notre Prix Nobel. Après avoir lu Chevreuse de Patrick Modiano, quoique sans avoir explosé loin de ma cible, je reste sur l'impression d'avoir été une fois de plus leurré par l'auteur, et dans les grandes largeurs. On peut aussi appeler ça l'art de brouiller les pistes : je n'apprends rien à personne.

Insaisissable et irritant, intéressant et frustrant. Modiano ou le séducteur paradoxal.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : Je ne saurais passer sous silence un détail qui m'a interpellé plus que de raison : la mention par Jean Bosmans, à quelques reprises, d'un « ascenseur à l'ancienne ». Il y a bien des chances que cette formule ne dise strictement rien à des gens qui n'ont pas mon âge. Pourtant elle éveille chez moi l'image tout à fait précise de l'ascenseur du 5, rue Valentin-Haüy (prononcer "ui"), que nous empruntions pour regagner l'appartement du sixième étage, dans les années 1950.

Modiano note l'incroyable lenteur du véhicule monté sur son énorme vérin hydraulique. J'ignore si le sien se voyait traversé par un câble métallique orné à chaque étage d'une pièce métallique qui faisait entendre un étrange bruit de tuyauterie quasi digestive lors de son passage dans la tubulure.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, patrick modiano, modiano chevreuse, jean mambrino

jeudi, 28 octobre 2021

AU VIOL !!!

« Le mâle ! Le mâle dont le baiser est une blessure, dont l'étreinte est une torture, dont l'attente est une angoisse ! Le mâle qui viole comme l'assassin tue, le mâle qu'elle a déjà subi et qu'il faut fuir, fuir comme la mort. »

...

« Il est là. Il approche. Elle sent le vent de son corps lancé à sa poursuite. Il est derrière elle; il va l'atteindre ! Oh ! lui tenir tête et résister. Elle arrive à la galerie et se retourne vivement pour opposer à l'ennemi la herse de ses pattes armées. Un choc violent. Un pilier de terre s'écroule, et Nyctalette, qui l'a heurté en se retournant, roule aussi parmi l'avalanche des mottelettes.

En un bond il est sur elle ; il la tient ; il lui serre entre ses petites dents la peau du cou moite de sueur, et tandis qu'elle jette aux sombres échos des souterrains des appels désespérés, un sexe barbelé, comme une épée de feu, lui perfore les flancs pour le viol, le viol éternel et sombre que toutes les Nyctalettes subissent quand les sèves montantes ont enfiévré dans leurs veines le sang ardent des mâles féroces aux sexes cruels, par qui se perpétue l'œuvre auguste des maternités douloureuses. »

***

On s'y croirait, n'est-ce pas ? On l'aura sans doute compris : l'action se passe dans un tunnel, souterrain étroit où se déplace, vit et se nourrit le monde des taupes. Un petit monde, certes, mais impitoyable, comme on le voit. Le sexe du mâle de la taupe est-il "barbelé", comme l'écrit l'auteur ?

On trouve cette prose dans la nouvelle Le Viol souterrain, extraite de De Goupil à Margot, prix Goncourt 1910. Son auteur, Louis Pergaud, est mort en avril 1915, au cours d'une attaque dans le secteur des Eparges (cote 233). Son corps n'a pas été retrouvé. A-t-il, comme certains le supposent, reçu des balles alors qu'il était coincé dans des barbelés, puis été écrasé dans le bombardement de l'hôpital où des Allemands l'avaient emmené ?

On ne lit plus guère, je pense, ses formidables nouvelles campagnardes (J'aime aussi énormément La Revanche du Corbeau). C'est tout à fait regrettable. Lit-on davantage La Guerre des Boutons, son livre le plus connu du fait des multiples (cinq selon l'encyclopédie en ligne) transpositions au cinéma ? Pas sûr.

J'ai trouvé intéressant de citer ce passage en des temps où il ne fait pas bon être un homme ou un père. Des temps où vous pouvez entendre aux informations sur France Culture de superbes calembredaines du genre : « Un enfant en dessous de six ans ne ment pas, c'est prouvé ! » ou « Toutes les mères protègent leur enfant ! ». Ces "fake news" — comme le montre la pas si ancienne "affaire d'Outreau" —, c'était aujourd'hui [27-10] sur France Culture, chaîne publique nationale réputée sérieuse : on ne peut plus se fier à personne. Aucun vrai journaliste n'était là pour démentir.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, louis pergaud, de goupil à margot, la revanche du corbeau, prix goncourt, la guerre des boutons, france culture

mardi, 10 août 2021

LA FONTAINE, LA MONTAGNE ET LA SOURIS

LA MONTAGNE QUI ACCOUCHE

Une montagne en mal d'enfant

Jetait une clameur si haute,

Que chacun au bruit accourant

Crut qu'elle accoucherait, sans faute,

D'une Cité plus grosse que Paris :

Elle accoucha d'une souris.

Quand je songe à cette Fable

Dont le récit est menteur

Et le sens est véritable,

Je me figure un Auteur

Qui dit : Je chanterai la guerre

Que firent les Titans au maître du tonnerre.

C'est promettre beaucoup : mais qu'en sort-il souvent ?

Du vent.

***

Non non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit : je ne pense pas à Emmanuel M., plus doué pour le verbe que pour sa transformation en réalité concrète. Nooooon ! Qu'avez-vous failli penser ?

19:25 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, littérature française, la fontaine, fables de la fontaine, fable la montagne qui accouche, humour, emmanuel macron

mercredi, 04 août 2021

LA FONTAINE ET LES FONDAMENTAUX ...

... DE L'HUMANITÉ.

*

« Deux Coqs vivaient en paix : une Poule survint,

Et voilà la guerre allumée. »

La Fontaine, Les Deux coqs.

***

Quelque temps après :

« Les p'tits bruns et les grands blonds,

Quand ils sont entre garçons,

Les p'tits bruns et les grands blonds

Rient comme des fous,

Sont comme des frères.

Mais quand se pointe un jupon,

Les amitiés se défont,

Les p'tits bruns et les grands blonds

Se font la gueule, se font la guerre. »

Claude Nougaro.

***

Observons l'économie de moyens du premier.

*

On en est longtemps resté là. Mais par bonheur, l'époque moderne a supprimé le jupon. Tout va bien, on vous dit.

lundi, 02 août 2021

LA FONTAINE ET LES COMPLOTISTES, FABLE

« Chacun tourne en réalités,

Autant qu'il peut, ses propres songes :

L'homme est de glace aux vérités ;

il est de feu pour les mensonges. »

*

La Fontaine, Le Statuaire et la statue de Jupiter.

***

Avis aux complotistes et autres amateurs de "fake news".

10:42 Publié dans HUMOUR | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : humour, la fontaine, fables de la fontaine, le statuaire et la statue de jupiter, fake news, complotisme, littérature française

dimanche, 14 mars 2021

LE SALUT DANS VIALATTE

« Le mouton est célibataire ; par contrainte et par vocation ; il a des goûts extrêmement paisibles, des habitudes de vieux garçon. Il paît ; la brebis l'accompagne ; le bouc, sur un talus, éternue, l'air dédaigneux, avec le profil de Moïse. Un fil d'argent lui pend à la narine (on ne voit jamais que des boucs enrhumés du cerveau). Pendant que le mouton paît, l'homme n'a plus rien à faire. Il s'assied sous un chêne et joue du chalumeau. Or le mouton ne cesse jamais de paître. C'est pourquoi les bergers connaissent un long bonheur. Ils organisent des concours de pipeau, de madrigaux et de poèmes classiques qui célèbrent les végétaux. Leur goût s'affine. Il devient délicat. Ils font leur cour aux bergères, en sonnets. Les bergères les paient en ballades. C'est ainsi qu'ils deviennent des vases de savoir-vivre et des urnes de belles manières, bref des puits de bonne éducation. Il n'y a qu'à lire Honoré d'Urfé pour s'en convaincre. Ils en oublient d'orienter le courant d'air pour mûrir le fromage à points bleus. Si bien qu'ils sont bien moins bergers par une occupation précise que par une disposition générale de l'esprit, une vocation congénitale qui les porte à trouver le bonheur dans l'élégance, le flirt, de longs loisirs et le raffinement mondain. Un berger sommeille en tout homme ; l'homme est un berger qui s'ignore ; de loin en loin il se rappelle sa vocation et il soupire : c'est un berger déchu qui se souvient de l'Age d'Or.

Le bonheur est donc sur une pelouse. Il en est né une mystique du pique-nique, une religion du bonheur par l'œuf dur, qui survit aujourd'hui dans la tradition scoute et le "barbecue" du Texan, encore que dans le pique-nique texan l'œuf dur soit fait d'un bœuf entier cuit sous la cendre, parce que le cow-boy manque de poules : il ne pourrait pas les garder à cheval.

Résumons-nous : le bonheur est bâti sur le fromage ; et même plus spécialement le fromage de brebis. Le yaourt en fait sa réclame : c'est à lui, nous dit-il, qu'on doit le centenaire bulgare, qui est bulgare par naissance mais centenaire par yaourt ; l'Age d'Or est à base de laitage. »

Alexandre Vialatte, Dernières nouvelles de l'homme, Fayard, 1978.

***

Je ne suis pas sûr que, si l'on donnait à lire ce morceau de prose de l'excellent Vialatte à un de ces bergers qui viennent de déposer devant la préfecture de Dijon des cadavres de leurs brebis égorgées — sans doute par des loups — ces hommes en seraient enchantés. A commencer par le portrait qu'il fait de leurs mœurs et de leur métier, et ne serait-ce que parce que l'auteur fait du bouc au lieu du bélier le mâle de la brebis. Probablement une étourderie : je n'ose croire à une méconnaissance.

Remarquez que Tonton Georges, dans une chanson que je ne citerai pas pour ne pas effaroucher les enfants des villes (ceux des campagnes savent à quoi s'en tenir sur les mœurs des animaux), opère entre les deux un rapprochement qui, sait-on jamais, peut induire en erreur quelques esprits légers ou inattentifs : « [passage censuré] comme un bouc, un bélier, une bête, une brute, je suis hanté [passage censuré] ». Après réflexion, il n'est pas impossible qu'en cherchant bien, on finisse par dénicher le reste des paroles dans la chanson intitulée "Le Bulletin de santé". Attention, qu'on n'aille pas se méprendre : je dis ça, mais je n'ai rien dit, à vous de voir.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, alexandre vialatte, humour, denières nouvelles de l'homme, georges brassens, tonton georges, le bulletin de santé brassens

vendredi, 12 mars 2021

LE SALUT DANS VIALATTE

J'ai entendu un conférencier annoncer que le soleil mourrait dans soixante-six trillions d'années. Un auditeur se leva, défait : "Combien dites-vous ? Soixante trillions ? — Non, j'ai dit soixante-six, dit le conférencier. — Ah ! bon, soupira l'homme, j'avais compris soixante." Et il se rassit, soulagé.

***

"C'est se conduire en rékéké, dit un proverbe congolais, que d'étouffer le roukoukou dans sa coquille."

***

Ceux qui s'en vont, au lieu de partir dans le temps, ont l'air de partir dans l'espace. Ils semblent s'effacer au loin, comme sur un bateau qui s'en va. Comme s'ils étaient allés en Chine. Ils habitent un autre pays, un pays incompréhensible, plein de tombes et de fantômes bienveillants ; avec des rues qui portent leur nom ; des places où on voit leur statue ; comme si c'était là leur vraie vie et que l'autre n'ait été qu'un spectacle futile. Ils ont tous le même âge, étrange, extra-terrestre, et en même temps tous les âges qu'ils ont eus sur terre. Le petit aviateur carbonisé apparaît soudain aussi vieux que le vieux poète, et le vieux poète contemporain de ses plus anciennes photographies. Ils se promènent fraternellement dans une espèce de grand jardin. La mort est une ville de province peuplée d'habitants silencieux ; une petite sous-préfecture sans gare, oubliée des trains et des cars, dont les habitants nous attendent. D'autres fois je les vois dans la nuit d'un noir faubourg, mal éclairé, moucheté de lumières jaunes et tremblantes. Vieux pays, vieux jardins à la porte rouillée qu'ouvre seule la clef du souvenir.

***

Chacun a son idée : on vient de voir ces jours-ci une dame qui avait tué son fils pour que son mari tue son oncle afin de faire mourir son grand-père dont elle aurait hérité les millions. Le processus a flanché en route. Non que l'idée en soi fût mauvaise, mais l'assassinat, comme la guerre, est un art tout d'exécution.

***

J'ai entendu parler deux dames. C'était la fête du mari d'une des deux. « Que lui offrir ? demandait cette épouse. — Une cravate, proposait l'autre dame. — Il n'aime que celles qu'il a choisies. — Une boîte de cigares ? — Il ne fume pas. — Un livre ? — Il en a déjà un. »

***