samedi, 08 novembre 2025

DAVID BELLOS EST MORT

La plus belle biographie que j'aie jamais lue.

Une gueule classique d'intellectuel.

Journal Le Monde, 4 novembre 2025.

La nouvelle ne pouvait pas m'échapper : l'immense biographe de l'écrivain George Perec vient de mourir. La "nécro" écrite par Denis Cosnard précise qu'il souffrait d'athérosclérose et que sa vie s'est interrompue dans sa résidence secondaire à Doussard (au-dessus du lac d'Annecy, si je me souviens bien de mes aventures dans le coin). Il avait 80 ans. Je ne trouve rien de mieux que de vous resservir tel quel le papier que j'avais publié ici même le 14 février 2016 après la lecture de la plus belle biographie que j'aie jamais lue de ma vie. Que David Bellos ait jugé bon, du fait semble-t-il des critiques formulées par "Les Amis de Georges Perec", de rééditer sa somme amendée et enrichie n'amoindrit en rien mon enthousiasme et mon admiration pour le travail accompli.

***

« Je vous préviens, l’extraordinaire biographie de Georges Perec par David Bellos ne vous incitera peut-être pas à devenir un adepte de son œuvre littéraire. Mais à coup sûr, elle vous fera aimer le bonhomme dont celle-ci est sortie. Un homme trop tôt disparu. Un homme qui fut violemment aux prises avec l’existence dès son plus jeune âge (père mort pour la France en 1940, mère morte à Auschwitz), et qui a, sur les décombres d’une enfance dévastée par l’histoire, construit une œuvre littéraire complètement atypique, unique dans le paysage français du 20ème siècle.

Je le dis sans barguigner : Georges Perec, une vie dans les mots, est un chef d’œuvre accompli. Je ne sais pas quelle part de sa vie David Bellos a consacrée à rassembler la monstrueuse matière dont son ouvrage se trouve constitué à l’arrivée. Toujours est-il que David Bellos a amplement mérité de l’innommée patrie de la littérature, qui se nomme peut-être humanité. Même si on met le mot au pluriel. Car le Perec que l'auteur restitue vibre devant nous comme s'il était vivant : un véritable tour de force. Sa biographie a tous les aspects de la rigueur, disons scientifique, qu'on attend de l'université, et en même temps le lecteur perçoit à tout instant une empathie vaste et profonde. David Bellos, à n'en pas douter, aime son sujet.

Autant le dire tout de suite : les livres de Georges Perec suscitent davantage mon admiration pour la prouesse que mon amour du contenu. Je suis de ceux qui tiennent dans un mépris obstiné tout ce qui se revendique d'une performance sportive. Et je suis désolé de le dire : il y a du défi sportif dans beaucoup de ses œuvres. En revanche, tous les détails de son existence, tels que rapportés fidèlement par le biographe, suscitent mon adhésion, mon enthousiasme, ma ferveur. Mon émotion à maintes reprises. Si les livres me laissent un peu froid, on ne peut guère trouver d'homme plus attachant que celui qui les a écrits, tel qu'il apparaît sous la plume de David Bellos. C'est ainsi que j'en viens à considérer sa biographie de GP comme un roman formidable.

Car en se limitant le plus possible aux données factuelles, David Bellos touche son lecteur plus fortement et de plus près que s'il avait cherché à l'émouvoir. Et j'avoue humblement que j'ai marché à fond : je sors de ce bouquin ébloui autant par la qualité du bonhomme dont il est parlé que par la façon dont il en est parlé tout au long.

Je sais bien qu’il faut commencer un livre par le début, mais j’ai envie de parler de cette biographie en isolant deux détails peut-être infimes, perdus parmi les 700 et quelques pages qu’il a fallu à David Bellos pour rendre compte de Georges Perec. Deux détails qui m'apparaissent comme la signature d'un homme. Le premier de ces détails se situe au chapitre 25, qui m’a, je dois l’avouer, fait hurler de rire, tant il fait flamboyer la particularité du personnage.

Pensez, un type voué à la littérature qui se fait embaucher au CNRS, pour s’occuper du classement de toute la documentation scientifique consultable par les chercheurs. Et pas de la petite science : le LA 48 (Laboratoire Associé) s’occupe de recherches sur tout ce qui concerne la neurophysiologie du sommeil et de l’état de veille, sous la houlette « granitique » de Paul Dell. C’est ainsi que Gorges Perec devint, en 1961, « documentaliste classé technicien IIIB » dans la fonction publique.

Le personnel du laboratoire, à commencer par André Hugelin, qui se résigna à embaucher ce jeune homme aux dents gâtées, mal habillé, et peut-être même mal lavé, est d’abord incrédule. Mais il ne le resta pas longtemps, car le moteur du génie combinatoire de Perec se mit à vrombir, et quelque temps après, « … le système de documentation mis au point par Perec suscita beaucoup d’admiration et le bruit se répandit de sa qualité dans les autres laboratoires de recherche. Des émissaires passaient maintenant sous des motifs divers et profitaient d’un brin de causette pour traîner devant les fichiers et le plan de classement ». Il avait fait la preuve de sa stupéfiante virtuosité.

Mais Perec, sous ses dehors de malhabile timide et mal fichu, était un diable facétieux. Il sut prendre sa revanche sur l’obscurité de son boulot mal payé. Il assaisonna en effet maintes fiches de l’admirable fichier scientifique de vinaigrettes de sa façon. C’est ainsi que, dans le fichier du laboratoire s’occupant de la neurophysiologie du sommeil, on trouve une fiche répertoriant un ouvrage intitulé Les Choses (auquel il doit son prix Renaudot de 1965).

C’est ainsi que les chercheurs peuvent tomber sur un article ainsi référencé : « "Attention et respiration", publié dans Kononk. Akad. Wetenschap. Amsterdam Proc. Sec.Sci1 (1899), p. 121-138 », par un savant nommé Caspar Winckler, nom ancré dans l’archéologie de Georges Perec (et rien que la lettre W !), et qui deviendra celui d’un personnage central de son chef d’œuvre, La Vie mode d’emploi.

C’est ainsi que, en 1994, « il arrive encore que de petits groupes se retrouvent au fond d’un bar pour y écouter le compte rendu de Perec concernant les effets électrochimiques observés sur les sopranos soumises à une pluie de tomates nourrie et régulière », tout ça parce qu’il avait glissé son canular parmi les autres publications savantes, toutes très sérieuses, évidemment.

Ce texte, intitulé « Experimental Demonstration » est redoutable : « On dit même que lors d’une réunion de la commission de biochimie du CNRS, le président de séance jeta un coup d’œil sur une photocopie du canular de Perec qui s’était glissée (par inadvertance ?) dans la pile de dossiers qu’il avait devant lui. Il parcourut la première page, vira au cramoisi, se mit à bafouiller et dut se cramponner aux bras de son fauteuil. "Experimental Demonstration" fut à l’origine du seul cas connu d’une commission du CNRS s’accordant une interruption de séance pour cause de … fou rire ». Irrésistible. Si non è vero, ben trovato.

Le deuxième détail est une anecdote, racontée à la page 586 du volume. Perec est amoureux de Catherine, la dernière femme de sa vie. Ils sont au restaurant « Le Balzar », en train de manger une raie au beurre noir : « … une goutte de gras tacha le chemisier de la jeune femme. Pour qu’elle ne se sente pas gênée, Perec trempa le doigt dans la saucière et barbouilla de beurre la chemise indienne que lui-même portait. Catherine ne savait pas qu’un tel charme pût exister ». Vous la voyez, la scène ? Cette histoire me ravit : vous en connaissez beaucoup, vous, des types cravatés et costumés, capables de saloper, par amour, leur ensemble Kenzo ?

Tendresse et facétie : deux mots qui signent le personnage dans ses relations avec les autres, autant que je peux en connaître.

Je terminerai ce billet sur le portrait de « Pierre G. », que David Bellos pense avoir reconnu pour être celui de Georges Perec (initiales inversées) sous la plume de Jean-Bertrand Pontalis, son psychanalyste, dans son livre L’Amour des commencements : « Une inépuisable banque de données en désordre, un ordinateur facétieux sans mode d’emploi, un Pécuchet privé de son Bouvard, telle était la mémoire de Pierre. Parfois pourtant elle se fixait et c’est alors qu’elle s’égarait. Elle allait visiter, explorer des lieux, obstinée à les capter, à les saisir comme un photographe à l’affût ou comme un huissier de justice. Pierre me décrivait les rues où il avait vécu, les chambres où il avait logé, le dessin du papier mural, me précisait les dimensions du lit, de la fenêtre, la place de chaque meuble, la forme du bouton de porte » (p.538). La mémoire de Georges Perec embrasse de vastes territoires, mais elle est capable, à l’occasion, de « zoomer » sur des détails de façon à les grossir, comme on fait en macrophotographie. Une excellente illustration de ce fonctionnement mental (embrasser la diversité du monde sans perdre le souci du tout petit détail) est offerte par La Vie mode d'emploi, ce bouquin aussi concentré que de grande dimension.

L'homme Georges Perec était tellement attachant que les témoignages d'affection ne manquent pas. Ainsi, l'épouse de Laurent de Brunhoff, continuateur des aventures de Babar : « "Perec a apporté le soleil dans notre vie", dit Marie-Claude. Bien sûr, dans ce nouvel environnement familial, il en profita pour se faire materner. "Mais tout le monde avait envie de materner Perec !" ajoute-t-elle » (p.579).

Merci à David Bellos pour ces moments de jubilation.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : le travail de David Bellos est absolument impeccable. Il est donc forcément maniaque et petit de ma part de relever quelques très rares détails, trop minuscules pour faire une ombre d'ombre à l’ensemble. Vingt-deux ans après la parution, je peux me le permettre. 1) Il me semble que le psychanalyste Pontalis se prénomme Jean-Bertrand et non Jean-Baptiste. 2) Le Georges Perec de Claude Burgelin est publié non en 1989, mais en 1988. 3) En musique, « coda » est du genre féminin. 4) « Anagramme » est également du genre féminin, mais là, franchement, c’est la bourde impardonnable, vu la consommation qu’a faite Georges Perec de la chose. 5) Autre impardonnabilité : la slivovitz (p. 237) est un alcool de quetsche, et pas d'abricot, monsieur Bellos, soit dit en tout respect. »

10:17 Publié dans DANS LES JOURNAUX, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : georges perec, david bellos, littérature, journal le monde, denis cosnard, les amis de georges perec, auschwitz, georges perec une vie dans les mots, cnrs, paul dell, andré hugelin, les choses, prix renaudot 1965, la vie mode d'emploi, jean-bertrand pontalis, claude burgelin

vendredi, 18 décembre 2020

MODIANO, L'ETERNEL RETOUR

Manifeste de la Littérature Évasive.

Aujourd'hui 16 décembre 2020, je viens de lire Souvenirs dormants, de Patrick Modiano (Gallimard, 2017). Bon, vous allez penser que je ne suis pas pressé, et vous aurez raison. D'autant plus que ça fait exactement un an jour pour jour (16 décembre 2019) que j'ai acheté le bouquin (2€) au rayon "livres" de la "grande surface" des Sans Abri du quartier de Vaise (on trouve ça rue Berjon). C'est donc à l'occasion de son premier anniversaire sur mes rayons que j'ai lu ce Modiano-là.

Aujourd'hui 16 décembre 2020, je viens de lire Souvenirs dormants, de Patrick Modiano (Gallimard, 2017). Bon, vous allez penser que je ne suis pas pressé, et vous aurez raison. D'autant plus que ça fait exactement un an jour pour jour (16 décembre 2019) que j'ai acheté le bouquin (2€) au rayon "livres" de la "grande surface" des Sans Abri du quartier de Vaise (on trouve ça rue Berjon). C'est donc à l'occasion de son premier anniversaire sur mes rayons que j'ai lu ce Modiano-là.

Je ne vais pas trop m'appesantir sur l'analyse, voire le résumé de Souvenirs dormants. D'abord, peut-on résumer semblable récit, fait de morceaux, de fragments et de pièces de puzzle ? Quoi qu'il en soit, mon commentaire est d'ores et déjà plus copieux que celui par lequel j'avais littéralement "expédié" Encre sympathique lors de sa parution. J'avoue avoir été un peu brutal. Mon avis n'a cependant pas radicalement changé : entre le "je-ne-sais-quoi" et le "presque-rien" que l'auteur apporte sur la table de son lecteur, mon cœur a cessé de balancer, je reste sur ma faim.

Ce roman (mais est-ce un roman ?) ressemble à ce qu’on a appelé « Nouvelle Cuisine » dans les années 1980 : trois haricots liés en botte, quatre dés de viande, deux crottes de purées de légumes, quelques traînées de vinaigre balsamique et de faux safran. On sortait de table avec l’envie de se taper un bon « jambon-beurre » à la première boulangerie du coin.

J'ai cessé de recourir au plan de Paris pour y retracer les errances du narrateur au gré des hôtels, des mansardes et des restaurants. Souvenirs dormants, dans ses tout juste 100 pages écrites, nous livre le nom des artères par charrettes entières, tout en se permettant quelques excursions en Haute-Savoie, au sujet d'un collège où l'on ne le verra jamais, et en particulier sur le plateau d'Assy, à cause d'une certaine Irène qu'on ne rencontrera jamais. La mémoire défaillante, le réel qui n'y subsiste que par bribes, si cela peut faire système, constituent le domaine où ne cesse de se mouvoir Modiano, avec la maladresse de l'albatros atterri par erreur sur le pont d'un navire inhospitalier.

D'ailleurs les verra-t-on vraiment, les autres personnages ? A peine quelques silhouettes entrevues au fond de l'ombre du soir dans une brume épaisse. Ces quelques pages sont jalonnées de plusieurs noms de femmes : par ordre d'apparition et sans compter Irène, déjà nommée, Mireille Ourousov, Geneviève Dalame, Madeleine Péraud et Madame Hubersen qui a peur de rentrer chez elle le soir à cause de sa collection de masques d'Afrique et d'Océanie, et qui préfère entraîner le narrateur, un peu contre son gré mais, jusqu'à Versailles où il n'a rien à faire.

On ose à peine dire que Geneviève Dalame sert de fil conducteur, tant ses évocations sont offertes en pointillé, et au total on saura fort peu de choses de la dame, que le narrateur retrouve donc de temps en temps, après des intervalles de plusieurs années (de six à vingt). On apprendra quand même en cours de route qu'elle a vécu un temps dans un immeuble cossu avec son petit garçon. A peine rencontre-t-on le frère de Geneviève : venu des Vosges, cet homme louche a fait un peu de prison et porte un blouson fatigué doublé de faux léopard.

Tout le récit (rien n'indique que ce soit un "roman") semble répugner à l'action : à peine un coup de poing dans le visage d'un ami du frère déjà évoqué pour échapper à on ne sait quel traquenard. Le reste baigne comme à l'accoutumée dans la ouate de déplacements plus ou moins erratiques, cotonneux et sans but. Ah si, une autre "action" : une fille appelle au secours le narrateur, parce qu’elle a tué un certain Ludo F., de trois coups de revolver partis tout seuls. On ne saura rien des données du problème : le revolver et son étui en daim finiront au fond d'une poubelle, et la police, en dehors du mort, n'identifiera aucun acteur de l'affaire.

« Il m’a demandé "ce que je faisais dans la vie" et je lui ai répondu de manière évasive » (p.24). « Mais à cette époque, j’avais la certitude qu’elle ne me répondrait pas ou bien que ses réponses seraient évasives » (p.54). Je me demande si Patrick Modiano n’a pas inventé la « littérature évasive ». C’est sûrement un choix, et mûrement réfléchi. Mais cette culture acharnée du fuyant finit par ressembler à un tic (ou à un T.O.C. : Trouble Obsessionnel Compulsif). Sérieusement, je me demande si le rétrécissement de l'inspiration de l'écrivain autour de ses quelques "fondamentaux" n'en réduit pas par là-même la portée.

Le problème posé par ce genre de littérature, c’est qu’elle risque de ne pas laisser plus de traces dans la mémoire du lecteur que le nuage n’en laisse dans le ciel.

Voilà ce que je dis, moi.

Note ajoutée le 19 décembre :

Je suis impardonnable : je n'ai pas mentionné un détail en apparence dérisoire, mais qui a son importance néanmoins. On trouve dans Souvenirs dormants ce passage : « Mais, en sortant de l'immeuble, je ne voyais plus vraiment la raison d'être triste. Pour quelques mois encore ou, qui sait ?, quelques années, malgré la fuite du temps et les disparitions successives des gens et des choses, il y avait un point fixe : Geneviève Dalame. Pierre. Rue de Quatrefages. Au numéro 5. » (p.56-57). J'ai souligné "rue de Quatrefages", parce que l'expression m'a sauté au visage. D'abord parce que c'est la rue où emménagent Jérôme et Sylvie dans le roman très connu Les Choses de Georges Perec, qui leur attribue le n°7, sans doute par pur goût du "clinamen" : « Ils trouvèrent à louer, au numéro 7 de la rue de Quatrefages, en face de la Mosquée, tout près du Jardin des Plantes, un petit appartement de deux pièces qui donnait sur un joli jardin » (Julliard, 1965). Ensuite parce que Georges Perec, en compagnie de Paulette, la femme qui partageait alors sa vie, acheta en 1960 un petit appartement dans la même rue : « Le numéro 5 de la rue de Quatrefages était une adresse idéale » (David Bellos, Georges Perec, une vie dans les mots, Seuil, 1994, p.251 : admirable biographie de l'auteur). Je doute fort que le hasard soit pour quelque chose dans ce détail du livre de Modiano.

Dernier point, mais c'est vraiment pour chinoiser : on lit page 94 de Souvenirs dormants : « Un jour, j'ai eu l'intuition que cette cause datait d'avant ma naissance et que le remords s'était propagé le long d'un cordon Bickford ». Ou je dis une bêtise, ou le "cordon Bickford" appartient à la catégorie non des "mèches", mais des "cordons détonants" : la mèche ne se consume pas progressivement, mais provoque illico l'explosion à la distance de cordon déroulée.

lundi, 22 mai 2017

GEORGES PEREC DANS LA PLÉIADE

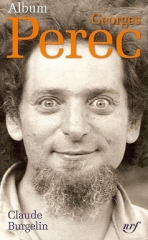

A peine apprends-je que Georges Perec entre dans la Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard) que voilà le coffret de deux volumes installé sur mes rayons. Et qui plus est accompagné de l’Album de l’année de la collection, consacré à Perec par un de ses plus grands connaisseurs, c’est-à-dire par l'excellent et Lyonnais Claude Burgelin.

A peine apprends-je que Georges Perec entre dans la Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard) que voilà le coffret de deux volumes installé sur mes rayons. Et qui plus est accompagné de l’Album de l’année de la collection, consacré à Perec par un de ses plus grands connaisseurs, c’est-à-dire par l'excellent et Lyonnais Claude Burgelin.

Je ne dis pas "connaisseur" par hasard : non content d’avoir côtoyé l’homme et l’écrivain, il en a donné, en 1988, une biographie littéraire (Georges Perec, Seuil, coll. Les contemporains). On lit même, dans l’extraordinaire biographie que David Bellos a consacrée à Perec (Seuil, 1994), que Burgelin est compté dans le cercle des « vieux amis de Perec » (p.712). On peut compter sur lui pour faire partager au lecteur la connaissance, précise et chaleureuse, qu’il a de l’homme et de l’écrivain, tant par le choix des documents que par le propos qu’il tient.

l’homme et l’écrivain, il en a donné, en 1988, une biographie littéraire (Georges Perec, Seuil, coll. Les contemporains). On lit même, dans l’extraordinaire biographie que David Bellos a consacrée à Perec (Seuil, 1994), que Burgelin est compté dans le cercle des « vieux amis de Perec » (p.712). On peut compter sur lui pour faire partager au lecteur la connaissance, précise et chaleureuse, qu’il a de l’homme et de l’écrivain, tant par le choix des documents que par le propos qu’il tient.

Les deux volumes (n°623 et 624) sont sobrement présentés sous l’appellation d’ « Œuvres », pour la raison que la diversité des tâches auxquelles s’est livré Perec au cours de sa brève existence (il est mort à quarante-six ans) mettrait la collection de prestige de l’éditeur en infraction à sa vocation presque (il y a quelques exceptions, comme Henri Michaux) exclusivement littéraire. Il a en effet donné des jeux à la revue Ça m’intéresse, des mots croisés, etc.

Et je ne parle pas du – qu’on me pardonne – fatras des publications posthumes : on dirait que, à l’instar des bouts de nappe en papier signées ou griffonnées par Picasso précieusement conservés dans le restaurant, il fallait absolument immortaliser le moindre brimborion qui porte la trace du grand homme. Je ne suis pas sûr qu’il faille absolument ennoblir par la publication ce que Perec lui-même appelait « l’infra-ordinaire », mais bon. Son œuvre proprement littéraire est déjà assez placée sous le signe du disparate qu’il n’y a peut-être pas à vouloir à tout prix inclure dans d’improbables « Œuvres complètes » jusqu’au plus petit souvenir laissé par l’homme, si grand qu’on puisse le considérer.

Personnellement, si je suis touché par W ou le souvenir d’enfance ou Je me Souviens, intéressé par Les Choses, amusé par les performances lexicales de La Disparition ou la désinvolture osée de Les Revenentes, immergé dans la matière océanique de La Vie mode d’emploi, je reste sceptique devant la virtuosité des « onzains hétérogrammatiques », et la Tentative d’épuisement d’un lieu parisien me laisse indifférent : inventorier les plus minuscules faits (y compris chaque passage de bus) observés depuis le Café de la Mairie ou le Tabac de la place Saint-Sulpice, pourquoi pas, mais sans moi. Même si je passe à côté d'un aspect (l' « infra-ordinaire ») pour lequel Perec lui-même manifestait un grand intérêt.

Il y a, dans Les Choses (1965), une formidable « enquête de motivation » sur une future néo-bourgeoisie, faite de gens instruits et frustrés, Jérôme et Sylvie, qui participent à la naissance et à l’essor des premières entreprises de sondages d'opinion – si ce sont des « instituts », c’est au même titre que ces endroits qu’on appelle « instituts de beauté » –, goûtent à l’extrême les belles choses qu’ils sont hors d’état de s’offrir (mais à la fin, « ils auront leur canapé Chesterfield »). Ce n'est qu'en 1970 que Jean Baudrillard, philosophe quoique pataphysicien, publie La Société de consommation : il y a déjà quelque temps que la fascination des futures « classes moyennes » pour les objets et pour l'habileté diabolique avec laquelle ils sont vantés (la publicité) fait des ravages.

Il y a, dans Les Choses (1965), une formidable « enquête de motivation » sur une future néo-bourgeoisie, faite de gens instruits et frustrés, Jérôme et Sylvie, qui participent à la naissance et à l’essor des premières entreprises de sondages d'opinion – si ce sont des « instituts », c’est au même titre que ces endroits qu’on appelle « instituts de beauté » –, goûtent à l’extrême les belles choses qu’ils sont hors d’état de s’offrir (mais à la fin, « ils auront leur canapé Chesterfield »). Ce n'est qu'en 1970 que Jean Baudrillard, philosophe quoique pataphysicien, publie La Société de consommation : il y a déjà quelque temps que la fascination des futures « classes moyennes » pour les objets et pour l'habileté diabolique avec laquelle ils sont vantés (la publicité) fait des ravages.

Il y a, dans La Vie Mode d’emploi, les mille et une aventures d’une foule d’individus d’extractions variées, aux trajectoires imprévisibles, plus ou moins rectilignes ou sinusoïdales, et en particulier, en plein centre, la relation si étroite, si distante et si étrange entre le richissime Bartlebooth et Winckler, cet artisan machiavélique qui se vengera d’on ne sait trop quoi en rendant impossible l’achèvement d’un puzzle qui aura raison du cœur du milliardaire. Livre étourdissant et fascinant.

d’extractions variées, aux trajectoires imprévisibles, plus ou moins rectilignes ou sinusoïdales, et en particulier, en plein centre, la relation si étroite, si distante et si étrange entre le richissime Bartlebooth et Winckler, cet artisan machiavélique qui se vengera d’on ne sait trop quoi en rendant impossible l’achèvement d’un puzzle qui aura raison du cœur du milliardaire. Livre étourdissant et fascinant.

Il y a, dans Je me Souviens, la référence à un monde où je me reconnais en grande partie, un monde qui, pour l’essentiel, fut le mien : question de génération, certainement, mais pas seulement. Roland Brasseur a beau documenter soigneusement (Je me Souviens de Je me Souviens, Le Castor astral, 1998, sous-titré « notes pour Je me souviens de Georges Perec à l’usage des générations oublieuses ») les 479 + 1 souvenirs consignés dans le livre de Georges Perec, qui parmi les jeunes aurait la curiosité d’aller y jeter un œil ?

Il y a, dans Je me Souviens, la référence à un monde où je me reconnais en grande partie, un monde qui, pour l’essentiel, fut le mien : question de génération, certainement, mais pas seulement. Roland Brasseur a beau documenter soigneusement (Je me Souviens de Je me Souviens, Le Castor astral, 1998, sous-titré « notes pour Je me souviens de Georges Perec à l’usage des générations oublieuses ») les 479 + 1 souvenirs consignés dans le livre de Georges Perec, qui parmi les jeunes aurait la curiosité d’aller y jeter un œil ?

Quand j’ai la curiosité d’ouvrir l’album de famille qui rassemble des photos de gens qui m’ont précédé il y a un siècle et demi, j’ai beau savoir que mon existence a quelque chose à voir avec la leur, ma mémoire n'est ici qu'une page blanche. Si le livre de Perec s’était intitulé Traces pour archéologues à venir, Brasseur aurait été le premier de ces derniers. Et peut-être le dernier.

Quant à W ou le Souvenir d’enfance, il touche le lecteur de façon très indirecte, je dirai : par l’effet que produit la cohabitation de deux univers « violemment clivés », pour reprendre des termes de Claude Burgelin, l’un désespérément vide pour cause d’absence à sa propre vie (« Je n’ai pas de souvenirs d’enfance »), mais désespérément et patiemment reconstitué, comme fait Bartlebooth (« I would prefer not to », serine le Bartleby de Herman Melville, un autre grand absent) avec les puzzles de Winckler ; l’autre, concentrationnaire et impitoyable, où l’auteur imagine un ailleurs utopique, mais un ailleurs qui a concrètement existé, et dont sa mère n’est pas revenue.

dirai : par l’effet que produit la cohabitation de deux univers « violemment clivés », pour reprendre des termes de Claude Burgelin, l’un désespérément vide pour cause d’absence à sa propre vie (« Je n’ai pas de souvenirs d’enfance »), mais désespérément et patiemment reconstitué, comme fait Bartlebooth (« I would prefer not to », serine le Bartleby de Herman Melville, un autre grand absent) avec les puzzles de Winckler ; l’autre, concentrationnaire et impitoyable, où l’auteur imagine un ailleurs utopique, mais un ailleurs qui a concrètement existé, et dont sa mère n’est pas revenue.

Pour entrer dans l’univers extraordinairement polymorphe, voire éclaté de l’œuvre créée par Georges Perec, je ne peux cependant que recommander de passer par la biographie de David Bellos (Seuil, sous-titré « une vie dans les mots »). J’en avais parlé ici le 14 février 2016. La lecture de ce monument - un grand roman, pour ainsi dire - avait bouleversé ma perception de l’homme et de l’œuvre, en même temps qu’elle me bouleversait personnellement.

Pour entrer dans l’univers extraordinairement polymorphe, voire éclaté de l’œuvre créée par Georges Perec, je ne peux cependant que recommander de passer par la biographie de David Bellos (Seuil, sous-titré « une vie dans les mots »). J’en avais parlé ici le 14 février 2016. La lecture de ce monument - un grand roman, pour ainsi dire - avait bouleversé ma perception de l’homme et de l’œuvre, en même temps qu’elle me bouleversait personnellement.

Je garderai mes réticences à l’égard de tout ce qu’il y a eu d’expérimental, voire d’excessivement « cérébral » dans les multiples activités du cerveau fertile de l’auteur, mais je ne peux oublier la substance vivante et vibrante dont est constitué l’ensemble de son œuvre.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE, PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, pléiade gallimard, collection de la pléiade, éditions gallimard, éditions du seuil, claude burgelin, perec les choses, w ou le souvenir d'enfance, perec l'infra-ordinaire, perec la disparition, perec les revenentes, tentative d'épuisement d'un lieu parisien, la vie mode d'emploi, perec je me souviens, perec jérôme et sylvie, jean baudrillard, baudrillard la société de consommation, canapé chesterfield, roland brasseur je me souviens de je me souviens, david bellos, bellos georges perec une vie dans les mots, bartleby, i would prefer not to

vendredi, 25 mars 2016

GEORGES PEREC : W OU ...

... LE SOUVENIR D'ENFANCE

Décidément, la biographie de Georges Perec par David Bellos a eu sur moi un effet magique. Dans la foulée de La Disparition, j’ai relu W ou le souvenir d’enfance, de Georges Perec. Un drôle de livre, en vérité. D’abord, pourquoi W, et pas X ou Y ? Ici, W est une île perdue du côté de la Terre de Feu, dont la société installée là est entièrement et exclusivement organisée autour du sport. Une histoire inventée, dit l’auteur, alors qu’il avait treize ans, et dont, bien des années plus tard, il ne lui reviendra que les deux éléments cités.

Décidément, la biographie de Georges Perec par David Bellos a eu sur moi un effet magique. Dans la foulée de La Disparition, j’ai relu W ou le souvenir d’enfance, de Georges Perec. Un drôle de livre, en vérité. D’abord, pourquoi W, et pas X ou Y ? Ici, W est une île perdue du côté de la Terre de Feu, dont la société installée là est entièrement et exclusivement organisée autour du sport. Une histoire inventée, dit l’auteur, alors qu’il avait treize ans, et dont, bien des années plus tard, il ne lui reviendra que les deux éléments cités.

Mais on a rencontré un W dans La Vie mode d’emploi. C’est celui de Gaspard Winckler qui, mourant trois ans avant son richissime client Bartlebooth, aura eu le temps de lui fabriquer les cinq cents puzzles commandés, mais surtout, d’ourdir une vengeance absolument machiavélique, précisément grâce à un W qui s’avérera fatal pour le commanditaire, arrivé à la fin du quatre cent trente-neuvième.

Pas la peine de chercher à quoi se rattache le choix du W : je crois me souvenir que même David Bellos, dans sa biographie très complète, avoue son ignorance. Quoi qu’il en soit, ce qui frappe, dans W …, c’est la composition : trente-sept chapitres (onze + vingt-six) où, en alternance, Georges Perec rassemble les lambeaux de souvenirs qui lui restent de son enfance, et décrit l’univers concentrationnaire et sportif qui est celui des habitants de W (mais les chapitres impairs, jusqu’au 11, semblent annoncer un autre livre). Quoi qu’il en soit, si W … est une autobiographie, elle est « visiblement, violemment clivée » (Claude Burgelin, Georges Perec, Seuil, 1988, p. 138).

Les deux parties sont séparées par un (…) qui n’est pas sans poser question. Laissons cela : l’enquête que doit mener le Gaspard Winckler adulte sur le sort du Gaspard Winckler enfant dont un réseau mystérieux lui a attribué le nom pour le sauver d’un mauvais pas, cette enquête n’aboutira pas. On n’aura même aucune nouvelle de l’enquêteur qui porte le même nom : Perec laisse tomber son personnage comme une vieille chaussette. Quoique ...

L’enfant, atteint d’une mélancolie inguérissable, met sa mère au désespoir. Comme elle a les moyens, elle décide de lui faire voir le monde, et passe pour cela par la voie des mers. Hélas, on apprend que le bateau s’est éventré sur un rocher, quelque part vers la Terre de Feu. Et l’on apprend que le Gaspard Winckler enfant n’a pas été retrouvé parmi les cadavres. Que de mystères. On devine vaguement, malgré tout, que les deux Gaspard Winckler ne font qu'un seul et même Georges Perec : à la fois celui qui cherche et celui à la recherche de qui on part.

Dans les chapitres autobiographiques, Georges Perec a voulu, apparemment, adopter l’attitude d’un greffier (ou d’un gendarme, avec deux doigts, sur une machine à écrire mécanique) en train de taper un rapport administratif : le ton est neutre, absolument dépourvu de pathos, jusqu’à donner parfois l’impression que l’auteur parle de quelqu’un d’autre que lui, tant il met de distance entre lui-même et son passé. Ce n’est d’ailleurs pas entièrement faux : l’enfant qu’il fut semble comme objectivé par un adulte en position d’observateur.

Une curieuse impression de froideur s’en dégage à la lecture : mes souvenirs sont-ils vraiment mes souvenirs (et toute cette sorte de considérations) ? Le deuxième chapitre, qui commence d’ailleurs de façon tout à fait paradoxale, explique cela, au moins en partie : « Je n’ai pas de souvenirs d’enfance. Jusqu’à ma douzième année à peu près, mon histoire tient en quelques lignes : j’ai perdu mon père à quatre ans, ma mère à six ; j’ai passé la guerre dans diverses pensions de Villard-de-Lans. En 1945, la sœur de mon père et son mari m’adoptèrent.

Cette absence d’histoire m’a longtemps rassuré : sa sécheresse objective, son évidence apparente, son innocence, me protégeaient, mais de quoi me protégeaient-elles, sinon précisément de mon histoire, de mon histoire vécue, de mon histoire réelle, de mon histoire à moi qui, on peut le supposer, n’était ni sèche, ni objective, ni apparemment évidente, ni évidemment innocente ? » (p.13). Quoi ? Pas le plus petit souvenir-écran ? Tout est scotomisé ? Forclos ? Refoulé ? Comme si le petit Georges était pour le grand Perec un territoire à (re)conquérir ?

Quant aux chapitres consacrés à la fiction sportive et totalitaire – et totalitaire parce que totalement sportive – (à partir du 12), ils sont conçus à la manière d’une démarche proprement ethnologique : sur cet îlot de la Terre de Feu vit une peuplade particulière, avec son organisation, ses rituels. Il s’agit de décrire avec exactitude les différents aspects du système. Là encore, le ton est neutre, mais pour une raison plus normale, pourrait-on dire.

Disons-le, c’est une société militarisée. Toute l’île est une immense et rigide caserne, où le destin de chacun suit une voie toute tracée : participer un jour à la guerre de tous contre tous. Une société qui ne fait place à rien d’autre qu’au sport. A l’âge requis, tous les garçons entrent dans la compétition, parfois d’une brutalité et d’une sauvagerie sans nom. Va se dessiner une hiérarchie entre individus, qui dépend des performances dont chacun est capable. Mais une hiérarchie précaire et constamment sujette à modification.

Les filles, de leur côté, servent exclusivement à produire les futurs athlètes, sûres qu’elles sont d’être un jour violées par les coureurs les plus rapides lancés à leur poursuite, au cours d’une compétition prévue à cet effet. Bref, un monde admirable et attrayant, que je ne détaillerai pas davantage.

Pour synthétiser l’idée qu’on peut se faire d’un tel monde, il faut se référer à ce que dit Hannah Arendt dans Les Origines du totalitarisme. Un passage de W … le résume à merveille : « La Loi est implacable, mais la Loi est imprévisible. Nul n’est censé l’ignorer, mais nul ne peut la connaître » (p.155). Saisissante synthèse de l'essence viscéralement arbitraire de tout système totalitaire. L'état de droit, en quelque sorte, mais en l'occurrence l'état de non-droit.

En fin de compte, W ou le souvenir d’enfance me reste un livre déroutant et inclassable. Cette impression est peut-être liée à ce que dit Claude Burgelin, qui a très bien connu l’auteur, dans son Georges Perec : « un livre lentement, difficilement élaboré. Commencé dès 1969, il paraît l’année même où Perec achève son analyse. Si ce travail analytique n’est jamais mentionné, W en est à l’évidence marqué » (p.137, voir ici aux 16-17 février).

Seule réserve que je me permettrai : je regrette que Perec, dans son chapitre XXXVII, explicite aussi nettement la signification qu’il faut donner à son livre. Il cite L’Univers concentrationnaire de David Rousset et évoque les « camps de déportation » installés par le Chili de Pinochet en Terre de Feu.

On n’avait pas besoin de ça : on avait compris.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, w ou le souvenir d'enfance, perec la disparition, perec la vie mode d'emploi, david bellos, bellos georges perec une vie dans les mots, gaspard winckler, hannah arendt, les origines du totalitarisme, claude burgelin, burgelin georges perec, david rousset, l'univers concentrationnaire, chili pinochet

lundi, 21 mars 2016

GEORGES PEREC : LA DISPARITION

1

1

C’est curieux, n’est-ce pas, l'exceptionnelle biographie de Georges Perec par David Bellos m’a donné envie de rouvrir plusieurs livres de et sur l’écrivain. Parmi ceux-ci, le moindre n’est pas La Disparition, le désormais célébrissime lipogramme en « e », que les gens informés ont, paraît-il, beaucoup lu.

Le plus curieux dans l’affaire, c’est que le procédé est aujourd’hui très célèbre, mais qu’il n’a plus jamais, sauf erreur, donné lieu à la naissance d’un livre aussi digne d’attention. En littérature, La Disparition occupe la même place que « ptyx » dans le sonnet de Mallarmé, un « hapax » (du grec « une seule fois »). Disons-le : le roman de Perec, d’après ce que je sais (mais je peux me tromper) n’a rien de connu qui puisse lui être comparé. Comme si l’auteur avait tué le genre en lui donnant naissance.

J’ai donc relu La Disparition, ce roman de trois cents pages conçu et écrit avec une visible jubilation à partir de ce que le romancier s’est à lui-même interdit : la lettre la plus fréquente de la langue française. Un tour de force. Mieux, je dirai un numéro d’équilibriste. Ou plutôt de contorsionniste. On ne se lance pas, en effet, un tel défi sans s’exposer aux rudes nécessités de la langue. En français, se priver du « e », c’est réduire drastiquement la richesse du vocabulaire : une gageure.

Inutile de le nier : ça oblige à des acrobaties sans nom, je veux dire que Perec est évidemment obligé de tricher avec la langue, et même avec l’histoire (avec sa grande hache) : « Au nom du salut public, un Marat proscrivit tout bain, mais un Charlot Corday l’assassina dans son tub » (p.13). « Charlot Corday », il fallait oser. Je l’avoue, en tombant sur la trouvaille, j’ai bien rigolé. Et je dirai que c’est un peu le problème du livre tout entier : il fait souvent rire ou sourire (pourquoi le nier ?), mais on le prend rarement au sérieux.

Car c’est un livre bourré de clins d’œil faits au lecteur invité à devenir une sorte de complice. Par exemple, quand je tombe sur « l’arbin », « l'oisir », « sa vision qui l’hantait », « sarbacan », « bousins » (pour bouseux), je dis pourquoi pas. Je veux bien sourire encore, face à « un fort migrain », « aux cordons vocaux », « tout allait à vau-l’iau », « la mail-coach, un vrai guimbard », « Ah ! Moby Dick ! Ah maudit Bic ! ». A propos de Moby Dick, Perec se permet de résumer à sa façon lipogrammatique le chef d’œuvre de Melville. Je retiens ceci : « Puis, au haut du grand mât, il plantait, il clouait un doublon d’or, l’offrant à qui saurait voir avant tous l’animal » (mais, sauf erreur, Achab enfonce le doublon d’un coup de masse, sans le clouer).

Allez, j’accepte encore de m’amuser, avec « Blanc ou l’Oubli d’Aragon », « il s’agissait, dit-il, d’un rond portant au mitan un trait droit, soit, si l’on voulait, d’un signal s’assimilant à l’indication formulant la prohibition d’un parcours », « Trois chansons du fils adoptif du Commandant Aupick » (vous avez compris ce qu’il y a à comprendre : Blanche ou l’Oubli, le sens interdit, Charles Baudelaire).

J’apprécie aussi, à l’occasion, d’enrichir mon vocabulaire : je ne connaissais pas « baralipton » (je ne suis pas très fort en syllogismes), « avaro » (la tuile !) et quelques autres. Mais je me dis que l’auteur attige, qu’il en rajoute quand il écrit : « mais pour qui j’urai alors d’avoir un amour constant », « nous avions naquis », ou « la coruscation d’un automnal purpurin ». Soyons honnête : il m’est arrivé de me laisser prendre au récit, en des moments qui ne sont pas trop rares, heureusement. Georges Perec est excellent quand il fait oublier la contrainte formelle. Mais la plupart du temps, elle reste là, sous votre nez, à vous narguer, trop visible et parfois laborieuse.

Cette contrainte, il la formule d’ailleurs explicitement :

« Mais, plus tard, quand nous aurons compris la loi qui guida la composition du discours, nous irons admirant qu’usant d’un corpus aussi amoindri, d’un vocabulariat aussi soumis à la scission, à l’omission, à l’imparfait, la scription ait pu s’accomplir jusqu’au bout.

Abasourdis par l’inouï pouvoir marginal qui, contournant la signification tabou, la saisit pourtant, la produit pourtant par un biais subtil, la disant plus, l’ultradisant par l’allusion, l’association, la saturation, nous garantirons, lisant, la validation du signal sans tout à fait l’approfondir.

Puis, à la fin, nous saisirons pourquoi tout fut bâti à partir d’un carcan si dur, d’un canon si tyrannisant » (p.196).

On pense évidemment à la célèbre histoire d’Edgar Poe La Lettre volée, où Dupin, ce précurseur de Sherlock Holmes, grâce à la subtilité de son raisonnement, perce le secret et déjoue la machination du ministre qui voulait du mal à une grande dame. Je laisse de côté les savantes considérations, célèbres parmi les intellos, que Jacques Lacan a posées sur la nouvelle de Poe. L’idée, c’est que les gens ne remarquent pas, en général, ce qui leur crève les yeux. Comme l’écrit Perec : « Oui, fit Savorgnan, disons qu’Anton tout à la fois montrait mais taisait, signifiait mais masquait » (p.111).

Révéler un secret tout en le taisant, tout le paradoxe qui court dans l’œuvre de Georges Perec est là.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, david bellos, georges perec une vie dans les mots, georges perec la disparition, oulipo, lipogramme, ptyx, mallarmé, edgar poe, la lettre volée, jacques lacan

samedi, 05 mars 2016

À PROPOS DE RAYMOND QUENEAU

MODESTES CONSIDÉRATIONS APRÈS LECTURE

MODESTES CONSIDÉRATIONS APRÈS LECTURE

1/2

J'ai donc relu, dernièrement, La Vie mode d’emploi (1978), le chef d’œuvre de Georges Perec. Il se trouve que l’auteur le dédie « à la mémoire de Raymond Queneau », mort quelque temps auparavant (en 1976). Il se trouve que je compte sur mes rayons, depuis le 6 juin 2002, la biographie du dit Raymond Queneau par Michel Lécureur (j'aime bien noter la date d'arrivée des bouquins chez moi). Il se trouve, là encore, que je ne l’avais pas ouverte. J’ai hélas tendance à acheter plus de livres que je n’en lis.

Je viens donc de combler le retard : j’ai lu le récit par lequel Michel Lécureur rend compte de la trajectoire de l’auteur de Zazie dans le métro. Rien à voir avec la vibrante biographie de Perec par David Bellos : ici, on a affaire à un travail d’universitaire sérieux, exact, rigoureux, sec. Queneau est fort bien disséqué : difficile de prendre vie dans ces conditions. Cela n'empêche pas l'auteur de montrer l'état de béatitude qui le saisit en étudiant son sujet : il orthographie « coquetèle » sans guillemets, pour coller à la fantaisie orthographique de Queneau, qui était un maniaque de la réforme. Il voulait, disait-il, « rationaliser » l'écriture du français, lui ôter de son "incohérence" et de son "arbitraire".

Et puis, qu'est-ce qu'il en fait, des listes de noms, Lécureur ! Ceux qui publient dans un numéro de revue. Ceux qui ont tenu telle réunion. Ceux qui ont signé telle pétition. L'exhaustivité est un Graal. A sa décharge, peut-être le personnage de Queneau se prêtait-il à ce traitement : tout le monde n'est pas spontanément porté à la confidence, même cryptée, comme l'était Perec. Contrairement à ce dernier, Queneau n'écrivait sans doute pas "pour se faire aimer" (je me cite). Et contrairement à ce que dit Anne de Brunhoff de son ami Perec, Queneau ne donnait pas envie aux autres de le "materner". Comme s'il se souciait de tenir les autres en respect. Je veux dire : à distance de respect. Chacun son tempérament, après tout.

Pour dire les choses comme je les pense, les quelques livres de Raymond Queneau que j’ai lus (Zazie, évidemment, et puis Odile, Le Vol d’Icare, Les Fleurs bleues et Pierrot mon ami) m’ont souvent intéressé, ils m’ont aussi amusé : ils ne m’ont jamais touché. Quant à la poésie, je la laisse volontiers à qui l'apprécie. Les romans, j’ai presque tout oublié des deux derniers (qui est exactement Cidrolin ?). Du premier, je garde, comme tout le monde, le « retraite mon cul » (p.29 du roman) de la petite peste qui veut devenir institutrice rien que « pour faire chier les mômes », et le « Tu causes, tu causes, c’est tout ce que tu sais faire », du perroquet Laverdure. Je garde Odile également, non à cause de l'éloge des mathématiques qu'il sous-entend, mais de l’image caustique et dérisoire que le roman offre d’Anglarès-André Breton, le terriblement antipathique « pape du surréalisme » (il me semble me souvenir qu'ils passent beaucoup de temps à boire des bières dans les cafés).

Quant au Vol d’Icare, je me souviens seulement de l’argument : un écrivain travaille à son prochain roman, et voilà-t-il pas que ses personnages prennent la poudre d’escampette. C'est dingue, si les personnages se mettent à faire chier leur accoucheur ! C'est du même acabit que le petit poème, que Michel Lécureur juge « délicieux » (!) : « Bon dieu de bon dieu que j’ai envie d’écrire un petit poème / Tiens en voilà justement un qui passe / Petit petit petit / viens ici que je t’enfile / sur le fil du collier de mes autres poèmes […] / la vache / il a foutu le camp » (p.283). J’y vois surtout, de mon côté, une ridicule manifestation de complaisance et de niaiserie puérile. Un délassement d'intello. Exactement le Collège de 'Pataphysique : des vieux savants dans la cour de récréation. La littérature de Raymond Queneau, tout en se prenant très au sérieux, a trop à voir avec le jeu.

La même niaiserie ludique dont sont atteints les poètes en vogue dans les écoles primaires, vous savez, ceux qui veulent « faire moderne » en faisant du langage un objet en soi, et du jeu de mots un plaisir "poétique", sans voir le dessèchement qui va avec (je pense à Prévert, évidemment, quand il prend au pied de la lettre : "battre la campagne". Je pense aussi à Guillevic : « J’ai vu le menuisier tirer parti du bois (…) Moi j’assemble des mots, et c’est un peu pareil ». C'est dans Terre à bonheur. Ben non, Eugène, c’est pas pareil du tout). Possible que j'en aie un peu marre de ces enfantillages, qui sont devenus autant de ponts-aux-ânes, parfois dogmatiques.

La valeur littéraire que les laudateurs et adulateurs (mordez l'anagramme) de Raymond Queneau ("Les Amis de Valentin Brû") confèrent à ses œuvres me semble surfaite. Il faut le savoir : Queneau est un adepte de la modernité, son truc, c’est la distance, et même la distanciation brechtienne (Lécureur en parle), celle qui érige le langage en objet autonome, en univers en soi, et qui tient à tout instant à établir une distance entre ce qu’il écrit et celui qui le lira. Chez de tels modernistes, la priorité absolue est accordée à l'intelligence, au détriment de la substance vivante.

Queneau refuse au lecteur le plaisir de l’identification affective ou psychologique aux personnages, ce vieux truc affreusement romantique et bourgeois. Il faut être résolument « moderne » et intelligent : il est interdit de se laisser prendre au jeu. Il ne faut jamais être dupe. Et Lacan l'a bien dit : « Les non-dupes errent ». Il faut montrer les trucages, ce qu’il fait par exemple dans Le Vol d’Icare (ah, "vol", sa polysémie !), où l’un des personnages imaginés par l’écrivain dont il est question a déserté le manuscrit pour s’embaucher comme mécanicien dans un garage. Que c'est bête, quand j'y réfléchis, ce littéralisme ! Non, les mots ne sont pas des choses. Je me rappelle le bouquin d'un certain John Langshaw Austin, Quand dire, c'est faire (les « speech acts » et tout ce qui s'ensuit). Rien de tel pour me « prendre les boyaux de la tête ». Je dis, définitivement : non, merci ! L'intelligence, pourquoi pas ? Mais pas à n'importe quel prix.

C’est Jean Lescure qui formule la sottise moderniste, qui fait du langage un objet de culte dévotieux : « Tout l’art "moderne" refuse l’usage qui en est fait, dénonce la sottise de ne l’utiliser que comme moyen, s’émerveille de lui reconnaître une sorte de pouvoir objectif » (p.456). L'objectivité du langage : il fallait y penser ! Quelle vanité, que de retourner le langage sur lui-même ! La première sottise est celle qui ne se sait pas telle. Que les moyens soient promus au rang des fins me semble une aberration majeure : ça m’amène à m’interroger sur le contenu même du discours, qui frise alors l’évanescence, pour ne pas dire l’inconsistance, la vacuité, l'inanité. Qu'est-ce que je dis, quand je dis que je dis ce que je fais en le faisant ? Je ne suis pas assez souple pour, à l'instar du serpent ou du mime Mnester (le "sphéricubiste" (Thiéry Foulc) de la Messaline d'Alfred Jarry), me mordre la queue.

Mes excuses aux mânes de Jean Lescure, qui était un homme charmant.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, raymond queneau, georges perec, la vie mode d'emploi, david bellos, georges perec une vie dans les mots, zazie dans le métro, queneau odile, queneau le vol d'icare, queneau les fleurs bleues, queneau pierrot mon ami, perroquet laverdure, anglarès andré breton, poésie, eugène guillevic, jean lescure, alfred jarry, jarry messaline, thiéry foulc, l'art du sphéricubiste

vendredi, 26 février 2016

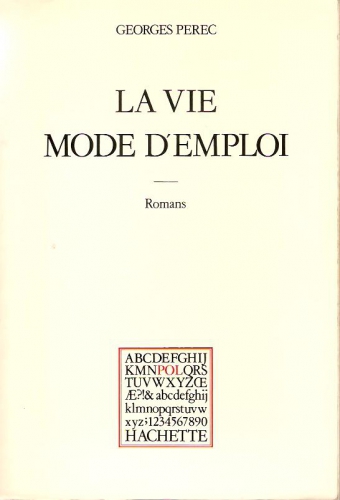

LA VIE MODE D'EMPLOI

Le logo de POL a été dessiné par Perec. L'actuel est tiré de La Vie mode d'emploi (p.566).

Il figure « la position que l'on appelle au go le "Ko" ou "Eternité"». Georges Perec était grand amateur du jeu de go.

***

La lecture de la formidable biographie de Georges Perec par David Bellos m’a donné envie de rouvrir La Vie mode d’emploi, que j’avais lu il y a fort longtemps (Hachette-P.O.L., 1978). Je ne regrette pas. Le livre peut impressionner a priori par son gigantisme, avec ses 600 pages (il y a pire), mais aussi du fait de sa conception et de sa construction.

Mais La Vie mode d’emploi, en dehors du colossal défi formel (bi-carré latin orthogonal d'ordre 10 + polygraphie du cavalier), repose sur une énigme : la mort de Percival Bartlebooth a-t-elle été voulue, prévue, anticipée par Gaspard Winckler ? Bizarre, car quand on a retrouvé le corps du milliardaire devant le 439ème puzzle (voir note : quid des 61 restants ?) sur lequel il était penché, Winckler était déjà mort depuis deux ans. D’ailleurs, quelle obscure raison aurait eu l’artisan de se venger du milliardaire au service exclusif duquel il travaillait ? Mystère.

Bref, comment se fait-il qu’au moment de poser la dernière pièce du puzzle, Bartlebooth se soit retrouvé avec dans la main un W, alors que « le trou noir de la seule pièce non encore posée dessine la silhouette presque parfaite d’un X » (p.600) ? Winckler, le virtuose de la petite scie, le génie du découpage des images en 750 morceaux, a-t-il été assez diaboliquement habile pour que son riche client, à un moment donné, s’engage sur une fausse piste dans la reconstitution de l’image ?

Est-il logiquement possible, lesté d’une telle mauvaise intention, d’anticiper l’erreur que commettra le joueur au moment précis où il devrait poser le fatal W, qui lui reste sur les bras ? Et cet autre moment précis (le même ?) où il a posé sans réfléchir ce X tout aussi fatal, sans se rendre compte qu’il se fermait toute possibilité d’achever le puzzle ?

Est-il possible d’imaginer, pour un même puzzle, deux stratégies strictement parallèles, mais dont l’une conduirait au succès, et l’autre, issue d’un cerveau démoniaque, serait capable d’attendre l’ultime moment du jeu pour mettre avec brutalité le joueur en face de son échec ? Winckler fut-il une sorte de Satan, capable de prévoir que le cœur de Bartlebooth cesserait de battre à cet instant ? A-t-il, oui ou non, prévu que le joueur, à l’instant décisif, opterait pour la solution qui le conduisait infailliblement à l’impasse ? On ne le saura jamais.

On a compris, en tout cas, que Bartlebooth et Winckler sont les deux protagonistes de l’histoire. Tous les autres, très nombreux et divers (voir en fin de volume la liste de « quelques-unes [107] des histoires racontées dans cet ouvrage ») quel que soit le nombre de pages qui leur sont consacrées dans le roman, sont des personnages secondaires. Leur fonction est de faire diversion : n'en parlons pas, bien que la couverture porte "Romans", là où l'on attend le singulier, en temps ordinaire. La Vie mode d’emploi est un livre qui dissimule son vrai sujet sous la plus épaisse couche de fictions que j’aie jamais vue. Comme le dit Gil Jourdan : « Où cache-t-on mieux un livre que parmi d’autres livres ? » (Maurice Tillieux, Popaïne et vieux tableaux).

Perec dit : "Où cache-t-on mieux une histoire que parmi d'autres histoires ?". Jamais un romancier n’a engagé son lecteur sur autant de fausses pistes (on pense aux 1001 Nuits, ou à Manuscrit trouvé à Saragosse, bien qu’ici, le mode d’emboîtement des histoires soit différent). Le vrai sujet ? Mais voyons c'est tout simple : la vie et la mort. Qu'est-ce que c'est, la vie qu'on vit ? Qu'est-ce que c'est la mort qui nous attend ?

Jamais le lecteur n’a été bombardé d’autant d’aventures individuelles capables de le détourner de cette ligne directrice du récit. Jamais il n’a eu une telle impression d’éparpillement, vous savez, cette impression qui vous prend quand vous venez d'ouvrir la boîte et que vous vous trouvez face au tas formé par l’amoncellement des pièces du puzzle. Il n'est pas interdit de penser que Georges Perec a conçu La Vie mode d'emploi à la manière dont il voit son Winckler élaborer ses puzzles. Car il y a dans son dispositif narratif quelque chose d'aussi diabolique que dans les découpures de l'artisan. Et le lecteur, face au roman, se trouve un peu dans la même position que Bartlebooth face aux puzzles qu'il a commandés. Comme la souris guettée par le chat. Alors : Perec sadique ?

A cet égard, il faut s’arrêter sur le chapitre LXX : « Chaque puzzle de Winckler était pour Bartlebooth une aventure nouvelle, unique, irremplaçable. Chaque fois, il avait l’impression, après avoir brisé les sceaux qui fermaient la boîte noire de Madame Hourcade et étalé sur le drap de sa table, sous la lumière sans ombre du scialytique, les sept cent cinquante petits morceaux de bois qu’était devenue son aquarelle, que toute l’expérience qu’il accumulait depuis cinq, dix ou quinze ans ne lui servirait à rien, qu’il aurait, comme chaque fois, affaire à des difficultés qu’il ne pouvait même pas soupçonner » (p.413). A chaque fois, donc, tout reprendre à zéro.

Si l'on remonte au chapitre XXVI, on trouve l'exacte formulation du projet de Bartlebooth : « Imaginons un homme dont la fortune n'aurait d'égale que l'indifférence à ce que la fortune permet généralement, et dont le désir serait, beaucoup plus orgueilleusement, de saisir, de décrire, d'épuiser, non la totalité du monde - projet que son seul énoncé suffit à ruiner - mais un fragment constitué de celui-ci : face à l'inextricable incohérence du monde, il s'agira alors d'accomplir jusqu'au bout un programme, restreint sans doute, mais entier, intact, irréductible » (p.156).

Le plan tracé par le milliardaire Bartlebooth pour cadre de son existence est simple : attiré par rien de ce qui pousse ordinairement les hommes (« l’argent, le pouvoir, l’art, les femmes, n’intéressaient pas Bartlebooth. Ni la science, ni même le jeu », p.157), il a décidé de, au sens propre, ne rien faire. Mais pour passer le temps qu’il lui reste à vivre, de consacrer dix ans à (mal) acquérir la technique de l’aquarelle, puis de courir les mers pendant vingt ans, servi par son majordome Smautf, et de peindre 500 ports du monde sur papier Whatman (papier particulièrement grené).

Chaque « marine », une fois envoyée à Winckler, devient un puzzle après avoir été collée sur « une mince plaque de bois » et savamment découpée à la petite scie. Bartlebooth a projeté, une fois revenu à Paris, de consacrer les vingt années suivantes à reconstituer les puzzles. Le comble sera atteint lorsque, par un procédé chimique, les découpures de chaque aquarelle auront été colmatées, le papier reconstitué (« retexturé »), la feuille décollée de son support, puis lorsque l’aquarelle, retournée au lieu où elle fut peinte, aura été purement et simplement effacée et le papier rendu à la blancheur de sa virginité. Comment effacer jusqu'à la moindre des traces de son passage sur terre ? Voilà qui nous rapproche de La Disparition, non (lipogramme en "e") ?

Et voilà comment cinquante ans de vie auront été passés. Quel plan ! Ou plutôt : quel « mode d’emploi » ! Cinquante ans de vie qui se referment sur le vide. Ce n’est pas pour rien que le nom même de Bartlebooth est formé, en partie, de l’incroyable Bartleby, ce personnage d’Herman Melville qui finira par se laisser mourir, indéfectiblement fidèle à sa maxime : « I would prefer not to », "j'aimerais mieux pas", et qui a tant fasciné Georges Perec. L'autre partie étant formée sur le Barnabooth de Valery Larbaud, l'écrivain que Robert Mallet qualifie de « mystificateur passionné de vérité ». L'expression irait tout aussi bien à Perec.

Dire que le livre, après avoir été longuement mûri, a été écrit en dix-huit mois ! Comme s’il coulait de source. Quel tour de force !

Voilà ce que je dis, moi.

Note : je vois quand même un petit problème. De 1925 à 1935, Bartlebooth s'est initié à l'art de l'aquarelle ; de 1935 à 1955, il parcourt le monde et peint 500 "marines" ; de 1955 à 1975, il reconstitue les images "éparpillées par petits bouts façon puzzle" (Bernard Blier dans Les Tontons flingueurs). Alors je pose la question : étant donné qu'une "marine" tombe toutes les quinze jours (pendant 20 ans à raison de 25 - approx - par an) ; étant donné qu'un puzzle est reconstitué en quinze jours (pendant 20 ans à raison de 25 - approx - par an), comment se fait-il que, en ce « vingt-trois juin mille neuf cent soixante-quinze », Bartlebooth, au moment où il meurt, n'en soit arrivé qu'au quatre cent trente-neuvième puzzle, alors qu'il devrait s'être attaqué, en toute logique, au dernier ? Comment expliquer ce retard de Bartlebooth sur son propre programme ? Sauf erreur, David Bellos n'évoque pas la question dans son impeccable biographie.

Si je compte bien, il manque soixante et une fois quinze jours. Trente mois et demi. Cent vingt-deux semaines. Huit cent cinquante-quatre jours. Erreur de calendrier ? Facétie biscornue ? Ou c'est moi qui débloque ? Je n'arrive pas à me l'expliquer rationnellement. Et je me l'explique d'autant moins que l'auteur précise qu'en 1966, ce « fut une des rares fois où il n'eut pas assez de deux semaines pour achever un puzzle » (p.421). Je sais bien que "plus un corps tombe moins vite, moins sa vitesse est plus grande" (Fernand Raynaud), mais quand même ! Quelque chose m'a-t-il échappé ? Quelqu'un a-t-il l'explication ? Georges Perec nous a-t-il joué un tour de cochon ?

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, david bellos, georges perec une vie dans les mots, la vie mode d'emploi, bartlebooth, melville bartleby, i would prefer not to, puzzle, bande dessinée, maurice tillieux, gil jourdan, popaïne et vieux tableaux, contes de 1001 nuits, jean potocki, le manuscrit trouvé à saragosse, robert mallet, valery larbaud, poésies de a o barnabooth, bernard blier, les tontons flingueurs

jeudi, 18 février 2016

HOMMAGE A GEORGES PEREC

Je voudrais clore ces quelques billets consacrés à Georges Perec, le grand écrivain, en citant le début du chapitre 52 du livre magnifique et précieux de David Bellos, Georges Perec. Une vie dans les mots (intitulé M/W, 1974), cet ouvrage aussi savant que pieux, qui a le don de vous inspirer de l’attachement pour la personne dont il parle, presque davantage que pour l’œuvre dont celle-ci est l’auteur. Perec et Bernard Queysanne ont écrit et tourné un film, à partir d’un ouvrage écrit par le premier : Un Homme qui dort. Un film qu’on peut visionner en entier en libre accès (77’45"). Attention : c'est de l' "art-et-essai" en noir et blanc, ce n'est pas du cinéma hollywoodien qui drague le spectateur et qui en met plein la vue.

Je voudrais clore ces quelques billets consacrés à Georges Perec, le grand écrivain, en citant le début du chapitre 52 du livre magnifique et précieux de David Bellos, Georges Perec. Une vie dans les mots (intitulé M/W, 1974), cet ouvrage aussi savant que pieux, qui a le don de vous inspirer de l’attachement pour la personne dont il parle, presque davantage que pour l’œuvre dont celle-ci est l’auteur. Perec et Bernard Queysanne ont écrit et tourné un film, à partir d’un ouvrage écrit par le premier : Un Homme qui dort. Un film qu’on peut visionner en entier en libre accès (77’45"). Attention : c'est de l' "art-et-essai" en noir et blanc, ce n'est pas du cinéma hollywoodien qui drague le spectateur et qui en met plein la vue.

Mais le récit que fait David Bellos de la première projection mérite que l'on considère ce film comme l'une des belles signatures de l'écrivain : la réaction des premiers spectateurs à la fin de la projection est une preuve lumineuse de tout ce que Perec s'efforce d'insuffler de lui-même dans tous les aspects de son travail, que ce soit dans des livres, à la radio (lire impérativement le chapitre "Radio-Perec") ou au cinéma. Les amis et connaissances qu'il a invités au cinéma l'Antégor lui rendent au centuple, en émotion, ce que lui-même leur a donné en recherche formelle. L'un et l'autre ne sont donc pas incompatibles.

« C’est au cours de leur travail commun sur Un Homme qui dort que Perec parla à Queysanne de son prochain livre, qui s’appellerait W. La chose la plus difficile qu’il avait jamais tenté d’écrire, dit-il. Un jour, il lâcha qu’il avait trouvé le "truc" qui allait permettre à son projet de rouler maintenant tout seul, mais il ne précisa pas de quel "truc" il s’agissait.

Un Homme qui dort fut achevé en décembre 1973. Avant la première projection à l’Antégor, devant un public d’amis invités, Perec passa la journée entière avec Queysanne dans un état d’angoisse et d’agitation fébrile. Il sortait astuce sur calembour pour conjurer le sort qui attendait peut-être son film. "Un homme dui dort : dans son fauteuil d’orchestre". "Homme qui dort n’amasse pas mousse". Etc. Mais lorsque l’heure de la projection arriva, ce fut une expérience émouvante. Beaucoup de spectateurs étaient en larmes à la fin du film, et les deux coréalisateurs aussi. Le public avait vraiment réagi à la répétition appuyée des symptômes de la dépression, à l’exploration d’un Paris en noir et blanc (tout le contraire du Disneyland culturel que l’on peut voir dans la plupart des films situés dans la capitale), et aux émotions tournoyantes de la dernière séquence, où le thème lyrique de Drogoz se superpose au vertige du panorama de Belleville, tandis que Ludmila Mikaël lit d’un voix blanche et neutre les dernières phrases ambiguës du texte de Perec. Les réalisateurs n’hésitaient pas à avouer qu’ils avaient fait un film qu’ils ne seraient eux-mêmes pas allés voir – l’un et l’autre préféraient en effet le cinéma hollywoodien au style "d’art et essai" – mais l’ayant enfin visionné dans des conditions correctes, eux aussi étaient émus aux larmes. Ils pleuraient surtout de voir leurs amis pleurer. Ils avaient fait un film ! Et ça marchait ! Ils avaient relevé le défi lancé par Neurisse, et cet autre défi du passage à l’écran. » (p.557)

Je ne sais pas vous, mais moi, je vois là le paradoxe poignant d’un homme qui n’a jamais voulu faire autre chose qu’écrire sur soi, mais qui n’a jamais voulu avouer que c’est cela qu’il voulait faire et qui, de ce fait, a dépensé des trésors d’ingéniosité technique et a emprunté des détours insensés pour faire en sorte que personne ne s’aperçoive jamais que tout ce qu’il écrivait était de l’ordre de l’aveu. Tous les labyrinthes mènent à Perec. Tous ses proches admiraient le brasseur de lettres et le malaxeur de mots. Et cette page de David Bellos nous met crûment, mais avec simplicité, en face de la trop humble vérité, éminemment paradoxale : jusque dans ses exercices virtuoses les plus osés, les plus compliqués, les plus tarabiscotés, les plus rébarbatifs, Georges Perec a écrit pour se faire aimer.

Autrement dit : pour mériter de vivre. Se dire au moins qu'il y avait droit.

Je n’en reviens pas.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, un homme qui dort, david bellos, georges perec une vie dans les mots, bernard queysanne, cinéma art et essai

dimanche, 14 février 2016

GEORGES PEREC

Je vous préviens, l’extraordinaire biographie de Georges Perec par David Bellos ne vous incitera peut-être pas à devenir un adepte de son œuvre littéraire. Mais à coup sûr, elle vous fera aimer le bonhomme dont celle-ci est sortie. Un homme trop tôt disparu. Un homme qui fut violemment aux prises avec l’existence dès son plus jeune âge (père mort pour la France en 1940, mère morte à Auschwitz), et qui a, sur les décombres d’une enfance dévastée par l’histoire, construit une œuvre littéraire complètement atypique, unique dans le paysage français du 20ème siècle.

Je vous préviens, l’extraordinaire biographie de Georges Perec par David Bellos ne vous incitera peut-être pas à devenir un adepte de son œuvre littéraire. Mais à coup sûr, elle vous fera aimer le bonhomme dont celle-ci est sortie. Un homme trop tôt disparu. Un homme qui fut violemment aux prises avec l’existence dès son plus jeune âge (père mort pour la France en 1940, mère morte à Auschwitz), et qui a, sur les décombres d’une enfance dévastée par l’histoire, construit une œuvre littéraire complètement atypique, unique dans le paysage français du 20ème siècle.

Je le dis sans barguigner : Georges Perec, une vie dans les mots, est un chef d’œuvre accompli. Je ne sais pas quelle part de sa vie David Bellos a consacrée à rassembler la monstrueuse matière dont son ouvrage se trouve constitué à l’arrivée. Toujours est-il que David Bellos a amplement mérité de l’innommée patrie de la littérature, qui se nomme peut-être humanité. Même si on met le mot au pluriel. Car le Perec que l'auteur restitue vibre devant nous comme s'il était vivant : un véritable tour de force. Sa biographie a tous les aspects de la rigueur, disons scientifique, qu'on attend de l'université, et en même temps le lecteur perçoit à tout instant une empathie vaste et profonde. David Bellos, à n'en pas douter, aime son sujet.

Autant le dire tout de suite : les livres de Georges Perec suscitent davantage mon admiration pour la prouesse que mon amour du contenu. Je suis de ceux qui tiennent dans un mépris obstiné tout ce qui se revendique d'une performance sportive. Et je suis désolé de le dire : il y a du défi sportif dans beaucoup de ses œuvres. En revanche, tous les détails de son existence, tels que rapportés fidèlement par le biographe, suscitent mon adhésion, mon enthousiasme, ma ferveur. Mon émotion à maintes reprises. Si les livres me laissent un peu froid, on ne peut guère trouver d'homme plus attachant que celui qui les a écrits, tel qu'il apparaît sous la plume de David Bellos. C'est ainsi que j'en viens à considérer sa biographie de GP comme un roman formidable.

Car en se limitant le plus possible aux données factuelles, David Bellos touche son lecteur plus fortement et de plus près que s'il avait cherché à l'émouvoir. Et j'avoue humblement que j'ai marché à fond : je sors de ce bouquin ébloui autant par la qualité du bonhomme dont il est parlé que par la façon dont il en est parlé tout au long.

Je sais bien qu’il faut commencer un livre par le début, mais j’ai envie de parler de cette biographie en isolant deux détails peut-être infimes, perdus parmi les 700 et quelques pages qu’il a fallu à David Bellos pour rendre compte de Georges Perec. Deux détails qui m'apparaissent comme la signature d'un homme. Le premier de ces détails se situe au chapitre 25, qui m’a, je dois l’avouer, fait hurler de rire, tant il fait flamboyer la particularité du personnage.

Pensez, un type voué à la littérature qui se fait embaucher au CNRS, pour s’occuper du classement de toute la documentation scientifique consultable par les chercheurs. Et pas de la petite science : le LA 48 (Laboratoire Associé) s’occupe de recherches sur tout ce qui concerne la neurophysiologie du sommeil et de l’état de veille, sous la houlette « granitique » de Paul Dell. C’est ainsi que Gorges Perec devint, en 1961, « documentaliste classé technicien IIIB » dans la fonction publique.

Le personnel du laboratoire, à commencer par André Hugelin, qui se résigna à embaucher ce jeune homme aux dents gâtées, mal habillé, et peut-être même mal lavé, est d’abord incrédule. Mais il ne le resta pas longtemps, car le moteur du génie combinatoire de Perec se mit à vrombir, et quelque temps après, « … le système de documentation mis au point par Perec suscita beaucoup d’admiration et le bruit se répandit de sa qualité dans les autres laboratoires de recherche. Des émissaires passaient maintenant sous des motifs divers et profitaient d’un brin de causette pour traîner devant les fichiers et le plan de classement ». Il avait fait la preuve de sa stupéfiante virtuosité.

Mais Perec, sous ses dehors de malhabile timide et mal fichu, était un diable facétieux. Il sut prendre sa revanche sur l’obscurité de son boulot mal payé. Il assaisonna en effet maintes fiches de l’admirable fichier scientifique de vinaigrettes de sa façon. C’est ainsi que, dans le fichier du laboratoire s’occupant de la neurophysiologie du sommeil, on trouve une fiche répertoriant un ouvrage intitulé Les Choses (auquel il doit son prix Renaudot de 1965).

C’est ainsi que les chercheurs peuvent tomber sur un article ainsi référencé : « "Attention et respiration", publié dans Kononk. Akad. Wetenschap. Amsterdam Proc. Sec.Sci1 (1899), p. 121-138 », par un savant nommé Caspar Winckler, nom ancré dans l’archéologie de Georges Perec (et rien que la lettre W !), et qui deviendra celui d’un personnage central de son chef d’œuvre, La Vie mode d’emploi.

C’est ainsi que, en 1994, « il arrive encore que de petits groupes se retrouvent au fond d’un bar pour y écouter le compte rendu de Perec concernant les effets électrochimiques observés sur les sopranos soumises à une pluie de tomates nourrie et régulière », tout ça parce qu’il avait glissé son canular parmi les autres publications savantes, toutes très sérieuses, évidemment.

Ce texte, intitulé « Experimental Demonstration » est redoutable : « On dit même que lors d’une réunion de la commission de biochimie du CNRS, le président de séance jeta un coup d’œil sur une photocopie du canular de Perec qui s’était glissée (par inadvertance ?) dans la pile de dossiers qu’il avait devant lui. Il parcourut la première page, vira au cramoisi, se mit à bafouiller et dut se cramponner aux bras de son fauteuil. "Experimental Demonstration" fut à l’origine du seul cas connu d’une commission du CNRS s’accordant une interruption de séance pour cause de … fou rire ». Irrésistible. Si non è vero, ben trovato.

Le deuxième détail est une anecdote, racontée à la page 586 du volume. Perec est amoureux de Catherine, la dernière femme de sa vie. Ils sont au restaurant « Le Balzar », en train de manger une raie au beurre noir : « … une goutte de gras tacha le chemisier de la jeune femme. Pour qu’elle ne se sente pas gênée, Perec trempa le doigt dans la saucière et barbouilla de beurre la chemise indienne que lui-même portait. Catherine ne savait pas qu’un tel charme pût exister ». Vous la voyez, la scène ? Cette histoire me ravit : vous en connaissez beaucoup, vous, des types cravatés et costumés, capables de saloper, par amour, leur ensemble Kenzo ?

Tendresse et facétie : deux mots qui signent le personnage dans ses relations avec les autres, autant que je peux en connaître.

Je terminerai ce billet sur le portrait de « Pierre G. », que David Bellos pense avoir reconnu pour être celui de Georges Perec (initiales inversées) sous la plume de Jean-Bertrand Pontalis, son psychanalyste, dans son livre L’Amour des commencements : « Une inépuisable banque de données en désordre, un ordinateur facétieux sans mode d’emploi, un Pécuchet privé de son Bouvard, telle était la mémoire de Pierre. Parfois pourtant elle se fixait et c’est alors qu’elle s’égarait. Elle allait visiter, explorer des lieux, obstinée à les capter, à les saisir comme un photographe à l’affût ou comme un huissier de justice. Pierre me décrivait les rues où il avait vécu, les chambres où il avait logé, le dessin du papier mural, me précisait les dimensions du lit, de la fenêtre, la place de chaque meuble, la forme du bouton de porte » (p.538). La mémoire de Georges Perec embrasse de vastes territoires, mais elle est capable, à l’occasion, de « zoomer » sur des détails de façon à les grossir, comme on fait en macrophotographie. Une excellente illustration de ce fonctionnement mental (embrasser la diversité du monde sans perdre le souci du tout petit détail) est offerte par La Vie mode d'emploi, ce bouquin aussi concentré que de grande dimension.

L'homme Georges Perec était tellement attachant que les témoignages d'affection ne manquent pas. Ainsi, l'épouse de Laurent de Brunhoff, continuateur des aventures de Babar : « "Perec a apporté le soleil dans notre vie", dit Marie-Claude. Bien sûr, dans ce nouvel environnement familial, il en profita pour se faire materner. "Mais tout le monde avait envie de materner Perec !" ajoute-t-elle » (p.579).

Merci à David Bellos pour ces moments de jubilation.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : le travail de David Bellos est absolument impeccable. Il est donc forcément maniaque et petit de ma part de relever quelques très rares détails, trop minuscules pour faire une ombre d'ombre à l’ensemble. Vingt-deux ans après la parution, je peux me le permettre. 1) Il me semble que le psychanalyste Pontalis se prénomme Jean-Bertrand et non Jean-Baptiste. 2) Le Georges Perec de Claude Burgelin est publié non en 1989, mais en 1988. 3) En musique, « coda » est du genre féminin. 4) « Anagramme » est également du genre féminin, mais là, franchement, c’est la bourde impardonnable, vu la consommation qu’a faite Georges Perec de la chose. 5) Autre impardonnabilité : la slivovitz (p. 237) est un alcool de quetsche, et pas d'abricot, monsieur Bellos, soit dit en tout respect.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, david bellos, bellos georges perec une vie dans les mots, éditions du seuil, georges perec les crenaudot, la vie mode d'emploi, jb pontalis, bouvard et pécuchet, slivovitz, claude burgelin, pontalis l'amor des commencements

jeudi, 11 février 2016

UN COÏNCIDENCE PUISSANTE

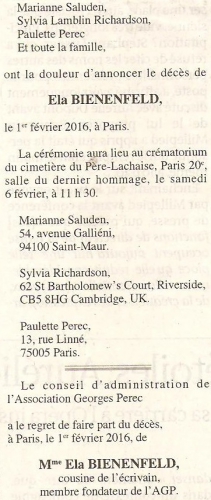

La nouvelle est tombée au moment même où j'étais précisément en train de lire la plus belle biographie qu’il m’ait été donné de lire : Ela Bienenfeld est morte le 1 février 2016. C'était dans Le Monde du 6. Elle était la cousine de l'écrivain dont il est question dans la dite biographie. L'écrivain s'appelle Georges Perec. Je le dis sans hésiter : le récit de sa vie par David Bellos est un chef d'œuvre.

Le livre que j'étais en train de lire quand cet avis de décès a paru était donc Georges Perec, une vie dans les mots. Un magnifique monument élevé par David Bellos à la mémoire de ce grand écrivain. J'avais acheté le livre à parution, en 1994. Je viens de le lire, vingt-deux ans après. Il n'est jamais trop tard. Je dirai même que "ça tombe bien".

Je parlerai plus tard de ce livre extraordinaire et de l’effet prodigieux qu’il a eu sur moi. Ici, je me contente de noter la coïncidence qui fait mourir Ela Bienenfeld un 1 février 2016, au moment même où la personne de son cousin, par la grâce d'un récit animé par l'exigence de la précision, par la nécessité de la rigueur et par la piété d'un admirateur, me devient plus familière que celle d'aucun écrivain ne me le fut jamais. Georges Perec est mort le 3 mars 1982, quelques jours avant son quarante-septième anniversaire. Ela Bienenfeld était née en 1927.

09:05 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, georges perec, david bellos, georges perec une vie dans les mots, ela bienenfeld, bienenfeld