dimanche, 18 janvier 2026

VOUS AVEZ DIT "VASSAUX" ???

J'ai lu ou entendu plusieurs ravis de la crèche (je veux parler de gens a priori très informés qui exercent des responsabilités plus ou moins lourdes) déclarer — parfois avec des trémolos — que l'Europe doit veiller, face aux divers revirements et rodomontades caractériels du président Trump et aux nouvelles menaces géo-stratégiques qui pèsent sur le monde en général et sur l'Europe en particulier, à ne pas se laisser "vassaliser" par les Etats-Unis.

Je le dis sans ambages : tous ces gens intelligents, puissants et bardés de diplômes ou de fric sont de purs pignoufs de bazar qui racontent des salades ou qui n'ont rien compris parce que ça les arrange. La vérité, c'est que la France, tout comme l'ancienne Europe de l'Ouest et l'actuelle "Communauté" européenne (qui a de moins en moins d'existence, soit dit en passant), constitue le ban et l'arrière-ban du "Grand Suzerain Américain".

Mais oui, enfin ! Une fois pour toutes, l'Europe est depuis longtemps la vassale de la puissante Amérique !!! On nous dit que le célébrissime "Plan Marshall" a sauvé l'Europe des griffes communistes. C'est probablement vrai. Mais il faudrait, chaque fois que la chose est évoquée, préciser que cette aide massive et magistrale était accordée de façon conditionnelle !

Quelles étaient ces conditions ? Eh bien tout simplement, l'Europe, pour remercier le bienfaiteur américain, était — libéralement mais avec une force irrésistible de persuasion — invitée en échange à dépenser aux Etats-Unis les sommes faramineuses que les Etats-Unis lui avaient si généreusement procurées. Et les pays européens ne s'en sont pas privés, en important à qui mieux mieux un tas invraisemblable de choses très concrètes (toutes sortes de machines domestiques conçues et fabriquées pour "libérer la femme" et lui permettre de tomber dans le servage professionnel). Et la France, vieille patrie agricole de la civilisation européenne, a fait de l'agriculture française une usine entièrement mécanisée, remembrée (ah, Edgar Pisani) et finalement rentable. Eh ben, c'est ça qui compte, non ?

Mais rassurez-vous : les choses concrètes n'étaient pas toutes seules. Car les Américains, en matière de "way of life", avaient inventé, avec l'aide considérable de la morale protestante, une interminable procession d'images plaisantes, de sons nouveaux et entraînants, d'objectifs, de principes et de valeurs immatériels hautement désirables, en un mot : tout un idéal de vie, le point ultime du bonheur possible. Le serf, le vilain, et même le hobereau européens avaient un nouveau but, qu'ils pouvaient conquérir à force de travail, de mérite, mais par-dessus tout à force d'acceptation aveugle de ce modèle indépassable.

C'est ainsi que la civilisation européenne tout entière s'est mise à la remorque d'un mode de vie que cinq planètes Terre suffiraient à peine à satisfaire. Tout ce qui était proprement français est devenu franchouillard en un tournemain, voué à s'effacer derrière Sa Majesté le Progrès. Régis Debray, dans son livre Civilisation (Gallimard, 2017), actait de façon lumineuse et probante « comment nous sommes devenus américains » (sous-titre).

De son côté, Jean-Pierre Le Goff, en racontant dans le détail le quotidien de la France dans laquelle il a grandi de 1950 à 1968 (La France d'hier, Stock, 2018), dessinait les traits d'un pays que la plupart des Français d'aujourd'hui qualifieraient d'épouvantablement ringarde, obsolète, rétrograde, quasi-archéologique. Il est vrai que Jean-Marie Colombani, au lendemain du 11 septembre 2001, les avait précédés, dans un éditorial resté célèbre : « Nous sommes tous américains ».

Bref, la vassalisation n'est plus en cours de réalisation, elle est acquise depuis longtemps. Le Grand Remplacement redouté par Renaud Camus et ses coreligionnaires a déjà un lieu. La cause est entendue. Ce n'est pas pour rien qu'on entend encore régulièrement dans les médias entonner les refrains selon lesquels « la France est en retard » (une marotte de journalistes) ou « des avancées qui mettront dix ans à traverser l'Atlantique ».

L’anti-américanisme était considéré comme une injure disqualifiante, et les velléités de résistance de De Gaulle à toutes sortes de pression américanophiles n’eurent guère de suite. Et je ne parle pas de l’enthousiasme aveugle des pays européens pour ce qu’ils prenaient pour le « Parapluie Américain ». En fait de parapluie, la guerre froide a installé dans presque tous les pays européens, à l'exception notable de la France (merci Charlot !), dans le confort trompeur d'une sécurité purement promise, mais surtout les a entraînés dans la spirale d'un désarmement militaire qui se révèle aujourd'hui catastrophique. Il n'y a pas à tortiller de l'arrière-train en se gargarisant de notre grandeur passée : en matière de défense, ce sont les Américains qui détiennent les clés du coffre de la sécurité européenne.

Que reste-t-il aujourd'hui de proprement FRANÇAIS en France, cette France vassalisée depuis lurette, cette France dont le destin ne lui appartient plus ? Même la langue que nous parlons s'est travestie, au point que j'ai l'impression ici d'écrire une langue comprise par une minorité vieillissante et promise à la disparition.

11:54 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, société, politique, europe, états-unis, vassalisation, france vassale, communauté européenne, europe de l'ouest, plan marshall, union soviétique, communisme, american way of life, régis debray, jean-pierre le goff, debray civilisation, éditions gallimard, le goff la france d'hier, éditons stock, 11 septembre 2001, jean-marie colombani, nous sommes tous américains, grand remplacement, renaud camus, journalistes

vendredi, 18 décembre 2020

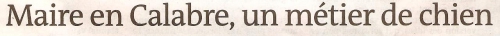

MODIANO, L'ETERNEL RETOUR

Manifeste de la Littérature Évasive.

Aujourd'hui 16 décembre 2020, je viens de lire Souvenirs dormants, de Patrick Modiano (Gallimard, 2017). Bon, vous allez penser que je ne suis pas pressé, et vous aurez raison. D'autant plus que ça fait exactement un an jour pour jour (16 décembre 2019) que j'ai acheté le bouquin (2€) au rayon "livres" de la "grande surface" des Sans Abri du quartier de Vaise (on trouve ça rue Berjon). C'est donc à l'occasion de son premier anniversaire sur mes rayons que j'ai lu ce Modiano-là.

Aujourd'hui 16 décembre 2020, je viens de lire Souvenirs dormants, de Patrick Modiano (Gallimard, 2017). Bon, vous allez penser que je ne suis pas pressé, et vous aurez raison. D'autant plus que ça fait exactement un an jour pour jour (16 décembre 2019) que j'ai acheté le bouquin (2€) au rayon "livres" de la "grande surface" des Sans Abri du quartier de Vaise (on trouve ça rue Berjon). C'est donc à l'occasion de son premier anniversaire sur mes rayons que j'ai lu ce Modiano-là.

Je ne vais pas trop m'appesantir sur l'analyse, voire le résumé de Souvenirs dormants. D'abord, peut-on résumer semblable récit, fait de morceaux, de fragments et de pièces de puzzle ? Quoi qu'il en soit, mon commentaire est d'ores et déjà plus copieux que celui par lequel j'avais littéralement "expédié" Encre sympathique lors de sa parution. J'avoue avoir été un peu brutal. Mon avis n'a cependant pas radicalement changé : entre le "je-ne-sais-quoi" et le "presque-rien" que l'auteur apporte sur la table de son lecteur, mon cœur a cessé de balancer, je reste sur ma faim.

Ce roman (mais est-ce un roman ?) ressemble à ce qu’on a appelé « Nouvelle Cuisine » dans les années 1980 : trois haricots liés en botte, quatre dés de viande, deux crottes de purées de légumes, quelques traînées de vinaigre balsamique et de faux safran. On sortait de table avec l’envie de se taper un bon « jambon-beurre » à la première boulangerie du coin.

J'ai cessé de recourir au plan de Paris pour y retracer les errances du narrateur au gré des hôtels, des mansardes et des restaurants. Souvenirs dormants, dans ses tout juste 100 pages écrites, nous livre le nom des artères par charrettes entières, tout en se permettant quelques excursions en Haute-Savoie, au sujet d'un collège où l'on ne le verra jamais, et en particulier sur le plateau d'Assy, à cause d'une certaine Irène qu'on ne rencontrera jamais. La mémoire défaillante, le réel qui n'y subsiste que par bribes, si cela peut faire système, constituent le domaine où ne cesse de se mouvoir Modiano, avec la maladresse de l'albatros atterri par erreur sur le pont d'un navire inhospitalier.

D'ailleurs les verra-t-on vraiment, les autres personnages ? A peine quelques silhouettes entrevues au fond de l'ombre du soir dans une brume épaisse. Ces quelques pages sont jalonnées de plusieurs noms de femmes : par ordre d'apparition et sans compter Irène, déjà nommée, Mireille Ourousov, Geneviève Dalame, Madeleine Péraud et Madame Hubersen qui a peur de rentrer chez elle le soir à cause de sa collection de masques d'Afrique et d'Océanie, et qui préfère entraîner le narrateur, un peu contre son gré mais, jusqu'à Versailles où il n'a rien à faire.

On ose à peine dire que Geneviève Dalame sert de fil conducteur, tant ses évocations sont offertes en pointillé, et au total on saura fort peu de choses de la dame, que le narrateur retrouve donc de temps en temps, après des intervalles de plusieurs années (de six à vingt). On apprendra quand même en cours de route qu'elle a vécu un temps dans un immeuble cossu avec son petit garçon. A peine rencontre-t-on le frère de Geneviève : venu des Vosges, cet homme louche a fait un peu de prison et porte un blouson fatigué doublé de faux léopard.

Tout le récit (rien n'indique que ce soit un "roman") semble répugner à l'action : à peine un coup de poing dans le visage d'un ami du frère déjà évoqué pour échapper à on ne sait quel traquenard. Le reste baigne comme à l'accoutumée dans la ouate de déplacements plus ou moins erratiques, cotonneux et sans but. Ah si, une autre "action" : une fille appelle au secours le narrateur, parce qu’elle a tué un certain Ludo F., de trois coups de revolver partis tout seuls. On ne saura rien des données du problème : le revolver et son étui en daim finiront au fond d'une poubelle, et la police, en dehors du mort, n'identifiera aucun acteur de l'affaire.

« Il m’a demandé "ce que je faisais dans la vie" et je lui ai répondu de manière évasive » (p.24). « Mais à cette époque, j’avais la certitude qu’elle ne me répondrait pas ou bien que ses réponses seraient évasives » (p.54). Je me demande si Patrick Modiano n’a pas inventé la « littérature évasive ». C’est sûrement un choix, et mûrement réfléchi. Mais cette culture acharnée du fuyant finit par ressembler à un tic (ou à un T.O.C. : Trouble Obsessionnel Compulsif). Sérieusement, je me demande si le rétrécissement de l'inspiration de l'écrivain autour de ses quelques "fondamentaux" n'en réduit pas par là-même la portée.

Le problème posé par ce genre de littérature, c’est qu’elle risque de ne pas laisser plus de traces dans la mémoire du lecteur que le nuage n’en laisse dans le ciel.

Voilà ce que je dis, moi.

Note ajoutée le 19 décembre :

Je suis impardonnable : je n'ai pas mentionné un détail en apparence dérisoire, mais qui a son importance néanmoins. On trouve dans Souvenirs dormants ce passage : « Mais, en sortant de l'immeuble, je ne voyais plus vraiment la raison d'être triste. Pour quelques mois encore ou, qui sait ?, quelques années, malgré la fuite du temps et les disparitions successives des gens et des choses, il y avait un point fixe : Geneviève Dalame. Pierre. Rue de Quatrefages. Au numéro 5. » (p.56-57). J'ai souligné "rue de Quatrefages", parce que l'expression m'a sauté au visage. D'abord parce que c'est la rue où emménagent Jérôme et Sylvie dans le roman très connu Les Choses de Georges Perec, qui leur attribue le n°7, sans doute par pur goût du "clinamen" : « Ils trouvèrent à louer, au numéro 7 de la rue de Quatrefages, en face de la Mosquée, tout près du Jardin des Plantes, un petit appartement de deux pièces qui donnait sur un joli jardin » (Julliard, 1965). Ensuite parce que Georges Perec, en compagnie de Paulette, la femme qui partageait alors sa vie, acheta en 1960 un petit appartement dans la même rue : « Le numéro 5 de la rue de Quatrefages était une adresse idéale » (David Bellos, Georges Perec, une vie dans les mots, Seuil, 1994, p.251 : admirable biographie de l'auteur). Je doute fort que le hasard soit pour quelque chose dans ce détail du livre de Modiano.

Dernier point, mais c'est vraiment pour chinoiser : on lit page 94 de Souvenirs dormants : « Un jour, j'ai eu l'intuition que cette cause datait d'avant ma naissance et que le remords s'était propagé le long d'un cordon Bickford ». Ou je dis une bêtise, ou le "cordon Bickford" appartient à la catégorie non des "mèches", mais des "cordons détonants" : la mèche ne se consume pas progressivement, mais provoque illico l'explosion à la distance de cordon déroulée.

jeudi, 18 juin 2020

L'IRIS DE SUSE, FORCÉMENT 3

Qui est « L’Absente » ?

Qui est « L’Absente » ?

L’iris de Suse, cette fleur qui n’est pas une fleur mais un os improbable dans le squelette d’un improbable rongeur ("rat d'Amérique"), n’est pas la seule énigme que pose ce grand [le dernier] livre de Jean Giono. Les commentateurs se disputent aussi au sujet du personnage de « l’Absente » et de sa "signification" profonde dans l’ordonnancement du roman. Je dis tout de suite que je n'apporte aucune réponse à ce genre de question. Mon propos est seulement de replonger dans ce roman pour mettre un peu d'ordre dans mes impressions de lecture, une lecture longuement réitérée.

Tringlot, le bandit en fuite, croise le chemin de l'Absente à la page 100 de l’édition "blanche" de Gallimard : « Il suivait un petit chemin entre des haies quand, à un détour, il se trouva en face d’une femme. Elle était au milieu du chemin, debout, immobile, le regard lointain. Tringlot la salua. Elle ne répondit pas ; elle ne manifesta même pas qu’elle le voyait ; or, Tringlot fut obligé de la contourner pour passer et de la frôler (le chemin était étroit). Elle était jeune et jolie ». Voilà, les présentations sont faites. Le lecteur ne saura rien des traits de son visage, rien de sa taille, rien de sa silhouette et presque rien de sa tenue vestimentaire. Pire : dépourvue de nom et de prénom, elle n'a pas d'identité. Elle est quelqu'un en négatif si l'on veut. Et pourtant qu'est-ce qu'elle existe !

Une fois revenu à l’alpage, quand Tringlot lui raconte sa rencontre avec l’Absente, Louiset le met au courant de toute l’histoire, de l’origine jusqu’à l’incroyable et grandiose mariage avec Murataure sous les auspices de la baronne : « Tout le monde connaissait l’Absente ; c’est la nièce des Curnier. Ils ont un bistrot à la croisée des chemins, au-dessous de Châteauneuf. Cette nièce, orpheline, totalement absente, dans les nuages, on a cru longtemps qu’elle était muette. "Non, avait dit le docteur, elle n’est pas sourde ; elle a même l’ouïe fine, donc elle doit parler." On a tout essayé. On lui a tiré peut-être trois paroles, c’est le bout du monde. Elle n’est pas sur terre ; totalement absente de tout, de la France et de l’étranger » (p.102). Ajoutons que sa vie au bistrot ne fut pas drôle et qu’elle y a subi toutes sortes d’avanies, jusqu’à être vendue à un rémouleur qui l’a « retournée » à ses parents bistrotiers : « Inutilisable, a-t-il dit, verrouillée. A la bonne vôtre, mes enfants.[…] Macache bono, c’est en tôle » (p.102). Bref, elle en a vu des vertes et des pas mûres.

Et voilà que le beau Murataure, petit frère d’Anaïs, cette armoire à glace qui tient la forge familiale, Murataure qui possède la seule automobile de la vallée, voilà qu’il se met dans l’idée d’épouser l’Absente ! Il faut dire que la baronne le fait tourner en bourrique. Il a cru que "ça y était" quand elle a déclaré en public, juste après la mort de son mari, qu’elle voulait danser avec lui et personne d'autre. Elle a embauché le piston de Laugier (qu'on devait entendre dans toute la vallée) et valsé toute la nuit comme une furieuse avec le forgeron pour mieux, à partir de ce jour, lui rabattre son caquet chaque fois qu’il s’approchait d’elle la bouche en cœur. Elle s'y entend, cette femme de « trois sous de poivre », pour faire marcher son monde.

Ne comprenant rien à ce revirement brutal, Murataure finit par décider d’épouser l’Absente. Mais contre toute attente, la baronne applaudit l’idée, remuant même ciel et terre pour donner à la noce le lustre et la magnificence qu’elle mérite. Cela ne saurait mettre un terme à l’incompréhensible passion qui dévorera en fin de compte, après la chute de mille mètres de l’automobile, le couple improbable de la baronne et du forgeron. Casagrande pense qu’ « elle ne cherchait qu’une porte de sortie » (p.227) : « Nous enterrerons comme il se doit ce petit chapeau et sa plume, pour sa crânerie. Nous allons lui faire un cercueil à sa convenance ; il recevra l’eau bénite de toutes les églises et il ira dormir dans le caveau de famille. Il l’a bien mérité » (p.224). Une toque et sa plume : ça vous a tout de suite une autre gueule que "L’Enterrement d’une feuille morte", non ? Une belle farce au nez du monde, d'Anaïs Murataure, du corps ecclésiastique.

L’Absente se retrouve donc veuve, sans avoir jamais été « touchée » par son mari. Heureusement, Tringlot veille. Depuis sa première rencontre, il n’a pas cessé de penser à elle. Je dirai qu’il ne pouvait en être autrement, car si l’Absente a fui le monde social normal, lui aussi est engagé dans un drôle de parcours de fuite. Ayant quitté la bande en emportant le magot, sa première préoccupation est bien concrète : échapper à la poursuite dans laquelle se sont lancés le "Cachou" et les "Clefs" pour récupérer l’énorme butin. Et dans un premier temps, se joindre à la transhumance emmenée par Louiset lui paraît une excellente opportunité à saisir pour s’évanouir dans la nature.

C’est ce qu’il pense quand, après avoir modifié complètement son apparence vestimentaire, il reçoit le chapeau promis par Louiset : « (Il tira un chapeau de sa musette.) Je te donne ce que je t’avais promis. Et attention : c’est un vétéran ; il m’a déjà fait cinq campagnes.

Le chapeau était parfait. « Je suis en train de disparaître, se dit Tringlot (il tâta sa barbe au menton) comme un morceau de sucre dans du café bouillant. La mort attrape d’abord ceux qui courent ; je ne cours plus ; je traîne les pieds. Je vais peut-être à trois à l’heure, sous mon chapeau et ma barbe, et sous la corporation (qui m’aurait dit que je conduirais des moutons ?) caché sous la montagne » (p.48). Si l’on peut dire, en cherchant à "disparaître", Tringlot se met aux abonnés absents. C’est dès le départ qu’il cherche à s’absenter. Sans même avoir croisé le chemin de la femme ainsi nommée, il voudrait bien se changer en « Absent ». Giono note : « Il tenait à l’invisibilité » (p.194). Ils sont quasiment faits l’un pour l’autre. C’est un destin. C’est une hypothèse.

Alexandre, qui se fait casser la gueule à chaque passage à Mons, a « une sorte de mazurka dans le crâne ». Le « Cachou » et les « Clefs » ? « La mazurka dans le crâne, zéro pour la question. Et zéro pour la montagne. S’ils voyaient un truc comme ça (dans lequel je suis en plein comme un poisson dans l’eau) ah ! là là, ça leur foutrait les foies ! Je comptais aller loin, mais ici, c’est autre chose que loin, c’est ailleurs » (p.49). Voilà exactement où ils se retrouvent : l’Absente est « ailleurs » ? Eh bien lui aussi.

Ce qui est fascinant, dans L’Iris de Suse, c’est que tous les personnages principaux sont voués au cheminement. Louiset, malade, achèvera son parcours de vivant. Casagrande quittera la vallée définitivement. Alexandre enlèvera enfin la nonne de ses amours au couvent des Présentines. La baronne et son Murataure finiront en beauté dans le précipice et le brasier de la voiture. Tringlot, lui, achève un parcours d’accomplissement en trouvant enfin son point fixe (paradoxal) en la personne de l’Absente, qui n’a ni consistance ni apparence, mais qui acquiert, du fait de son Absence même, une présence incomparable. [Commentaire : mais où va-t-il chercher tout ça ?]

On arrive à une scène curieuse, proche du dénouement, dans laquelle il semble se décider à prendre sa décision finale. Cela se passe à l’église de Villard. Suivant la baronne à l’intérieur, il tombe sur une petite "réunion" de celle-ci avec Anaïs Murataure en présence de l’Absente. Après un manège de comédie où intervient la chaisière (« maquerelle de sacristie ») : « Tringlot passa un moment de bonheur parfait. (…) seule, l’Absente apparaissait hors du commun et hors d’atteinte » (p.202).

Casagrande, que Tringlot retrouve ensuite, ne saura rien de tout ça, mais le bandit, une fois au lit bien au chaud (« Tout de suite il s’écarquilla dans la chaleur ») cogite longuement autour de cette femme qui l’obsède. Il imagine toutes sortes de scénarios autour des différentes manières dont se présente son avenir. Il craint pour elle les « moqueries » et autres « regards sales », voire pire, qu’elle soit une « proie » : « Elle ne comprendrait pas, elle souffrirait, sans raccroc, comme une épave » (p.203).

Il la voit tour à tour se perdre dans la nature, se faire abandonner par son mari (ce qui arrive bientôt après, d'ailleurs), mourir de faim ou tout simplement vieillir (après tout, il est possible qu’il ne se passe rien d’embêtant), etc. Et cet étrange et long monologue, où Tringlot se met à la place de l'Absente dans toutes les situations possibles, se conclut encore plus étrangement : « A moins que … puisqu’on est en train de tout admettre, elle restera peut-être la dernière, seule, riche, assiégée, toujours Absente. Alors il faudrait être là, à côté d’elle (il faudra) et la tuer, gentiment » (p.206). Alors ça, je suis dépassé. Qu’en tirent les commentateurs ?

C’est peut-être Casagrande qui devine le fin mot : « Elle va surtout gêner le bonheur général, répondit Casagrande. Tous ces bourgeois de Calais que vous avez vus en grand uniforme, au garde-à-vous, et le petit doigt sur la couture du pantalon répétaient depuis longtemps un tableau vivant. Ils viennent de le présenter enfin devant le public et ils ont reçu le premier prix de composition. Comment voulez-vous qu’ils puissent tolérer désormais, dans leur troupe, quelqu’un qui ne compose absolument pas et qui ne composera jamais ? Pour le moment, Anaïs se roule dans la farine, mais attendons (…) » (p.226-7). L'Absente ne compose pas, elle ne joue aucun rôle : elle EST elle-même, un bloc à prendre ou à laisser. Les autres ne le supporteront pas.

Soit dit en passant, c’est à se demander si Giono, en élaborant le personnage de l’Absente, ne s’est pas souvenu de Bartleby, cette inoubliable création d’Herman Melville, humain à la limite de l’humain et qui finit par mourir de son attitude extrême. Mais l’Absente ne se donne même pas la peine de son lancinant et fascinant refrain : « I would prefer not to » (on n'oublie pas que Giono a écrit un Pour Saluer Melville). Elle est plus intransigeante, elle ne peut pas faire autrement. L'Absente est une Totalité.

Toute cette expérience étalée sur de nombreux mois amène Tringlot à changer radicalement d’existence : il se convertit à l’Absente. Et il met dans la balance tous les arguments sonnants et trébuchants qu’il traîne comme des casseroles : à Villard, il tremble encore quand il croit voir dans la foule le « borsalino violine » qui fait que « son cœur cogna contre ses côtes ». La décision qu’il prend le débarrassera de ses poursuivants : il va s’éloigner de la vallée en train, mais de telle manière qu’une araignée dans sa toile n’y retrouverait ni ses petits ni ses mouches.

Il emprunte toutes les plus petites lignes pour s’éloigner de son nouveau point d'ancrage et arriver au « bout du monde » après avoir suivi un itinéraire inextricable. Une fois à Notre-Dame-du-Bec (Seine-Maritime), il écrit à ses anciens « parrains » (M. Victor et M. Gaston) une lettre identique par laquelle il leur restitue ce butin tiré de tant de larcins criminels, en leur décrivant dans le moindre détail la manipulation qui leur rendra le trésor.

L’extraordinaire de L’Iris de Suse est presque tout entier (pour moi) dans la répétition de deux toutes petites phrases prononcées par Tringlot : « Je suis comblé. Maintenant j’ai tout » (pp.156 et 244). La première fois qu’il dit ça, Tringlot vient en effet de réussir à ouvrir la cachette au trésor fabuleux qui dort dans les entrailles de « La Sambuque », derrière la troisième marche avant le palier (c’est l’histoire du « joint exquis »), un soir de bourrasque qui étouffe tous les bruits intempestifs qui risqueraient de le faire prendre. Et la deuxième fois qu’il les prononce, il est enfin arrivé à bon port, à sa destination finale, prêt à défendre l’Absente contre toutes les avanies possibles. Il est en sécurité, et il peut enfin penser à protéger l’objet de son désir sans autres arrière-pensées.

Jamais, je crois (Balzac ? quoique), je n’ai lu un roman où les personnages principaux apparaissent dans une épaisseur vibrante qui les fait aussi puissamment exister dans l’esprit du lecteur, alors même que l'auteur dédaigne de les décrire, que ce soit par le physique ou par la psychologie : en dehors des moments où Tringlot se repasse le film de sa vie de brigandage (mais ce sont après tout des monologues intérieurs), les personnages de L'Iris de Suse sont tout de parole et d'action. De présence, et quelle !

Voilà ce que je dis, moi.

On peut trouver mes précédents billets sur le livre au 2 juin et au 5 juin.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, l'iris de suse, casagrande, éditions gallimard, tringlot, l'absenterat d'amérique

vendredi, 05 juin 2020

L'IRIS DE SUSE, FORCÉMENT 2

2

L’Iris de Suse, qu’est-ce que c’est ?

La réponse à cette question figure pages 212-213 de l’édition « Blanche » de Gallimard du livre de Jean Giono qui porte ce titre. Casagrande, un jour où il profite de son séjour en alpage (il vient examiner et soigner Louiset) pour herboriser dans la montagne, il rapporte dans sa poche un drôle de petit rongeur avec lequel il a, dit-il, « conclu un pacte » (p.138), bien qu’il échoue à l’identifier (ça ressemble à une gerboise, mais seulement à première vue – moi, j'ai vu une gerbille au col Agnel, Queyras).

La grande marotte de Casagrande, dans sa solitude du château de Quelte, c’est la reconstitution minutieuse de squelettes d’animaux. Oiseaux de jour ou de nuit (dont monsieur Hiou, le hibou centenaire du grenier), mammifères carnassiers ou non, tout y passe. Il lie les os, du plus gros au plus minuscule, au moyen de « fil d’archal » (laiton). Il a appelé « rat d’Amérique » le petit rongeur de la montagne, et ça l’occupe beaucoup : « Casagrande s’obstina des jours et des jours, le nez baissé sur le rat d’Amérique ».

Mais, de même que Giono lui-même, qui semble se mettre humblement à l'écoute de ce que ses personnages ont à dire, je préfère laisser carrément la parole à Casagrande (« Je parle beaucoup. J'aime parler », dit-il p.134), même si l’auteur ne s'absente pas complètement, tant le passage entier semble porter l’espèce de clé qui ouvre l’espèce de serrure qui permet d'entrevoir ce qu'il y a derrière la porte secrète du livre :

« On peut dire que je l’ai aimé ce petit animal unique en son genre ; et je lui convenais. Il fourrait son museau sous mon aisselle comme dans sa tanière. Ses petites dents, je les ai toutes dans une enveloppe de carte de visite. Oh ! certains de ses os étaient encore plus minuscules, notamment les tarses et les métatarses. Il me les confiait gentiment ; je les faisais rouler sous mes doigts ; je les comptais. A un moment, j’ai même cru qu’il n’avait que six osselets à la patte antérieure droite, eh bien ! non, tout décortiqué maintenant, je sais qu’il en avait sept ; le septième était un peu érodé ou aplati, c’est pourquoi je ne le sentais pas à la palpation. Non, il est bien complet, ou, plutôt, dans quelques jours, quand je l’aurai remonté, il sera complet. Il était dodu comme une caille. Je lui offrais des noisettes, même carrément du lard. J’ai été obligé de faire fondre toute sa graisse, de la réduire à petit feu, enfin de la passer à l’étamine. J’avais peur de perdre le plus petit de ses os imperceptibles. Tenez : qu’est-ce que c’est celui-là ? Il faut le regarder à la loupe. Ah ! c’est l’os qu’on appelle l’Iris de Suse, en grec : Teleios, ce qui veut dire : "celui qui met la dernière main à tout ce qui s’accomplit", une expression heureuse qu’on ne saurait rendre que par une périphrase. Regardez-moi ça ! Une périphrase ? Et il n’est pas plus gros qu’un grain de sel. Ça sert à quoi ? Mystère, on ne l’a jamais su ; ça ne sert à rien ; en principe sa nécessité nous échappe, dit-on. En tout cas il existe : le voilà au bout de ma pince. Je vais le placer où il doit être, comme l’a voulu Dieu-le-Père, un très vieux Dieu, vieux comme les rues. Voilà, il est caché derrière le maxillaire supérieur. On ne le voit pas, on ne le soupçonne pas, on ne le soupçonnera jamais mais, s’il n’y était pas, il ne serait pas complet. Je ne le sentirais pas complet.

Ce petit salaud, je l’ai cajolé à l’extrême, il peut le dire ! Sa peau ? Je l’ai tournée et retournée comme un gant. Sa chair ? Je l’ai détachée pièce à pièce, jusque dans tous les contours osseux. Ses articulations ? J’aurais pu me servir de ses tendons en guise de fil d’archal. J’ai été attentif à tout, absolument tout. On ne peut rien me reprocher ; mieux : je ne peux rien me reprocher. Ses os ont été lavés et relavés, poncés, huilés, séchés et maintenant reconstruits. Il est devenu un résumé clair et précis ; comme je vous le disais : une sorte de Grande Ourse, d’étoile polaire ».

Pardon pour la longueur, mais je crois que ça valait la peine. Je me demande si le mot important qui organise tout le passage n’est pas « résumé ». Je me rappelle ce passage de Un Roi sans divertissement où Giono prend un détour pour décrire la curieuse relation qui s'est établie entre les gens du village et le capitaine : tout le village, faute de pouvoir exprimer son amitié au capitaine Langlois (29 février en cliquant) trop distant, a reporté sur le cheval de celui-ci sa recherche d'un peu de familiarité : un passage qui sert en quelque sorte de résumé allégorique à ce qui ne peut être exprimé trop directement.

Même chose ici, me semble-t-il, quoiqu’avec une portée « métaphysique » supérieure, quelque chose qui n’est « pas plus gros qu’un grain de sel », et qui ne vise rien de moins que « l’étoile polaire ». C’est au moins aussi ambitieux que Des Canyons aux étoiles d’Olivier Messiaen, ou que « du brin d’herbe au cosmos sans lâcher le fil » de Gébé (L’An 01, p.41). Pensez, un squelette de rien du tout, "unique en son genre", qui met dans le même sac infinitésimal l’infiniment petit et l’infiniment grand, grâce à un os improbable blotti derrière le maxillaire supérieur et dont personne ne sait à quoi il sert, même un mathématicien de la trempe de Cédric Villani n’y comprendrait goutte. Voilà ce que c’est, un « résumé clair et précis ». Et maintenant circulez, nous dit Giono.

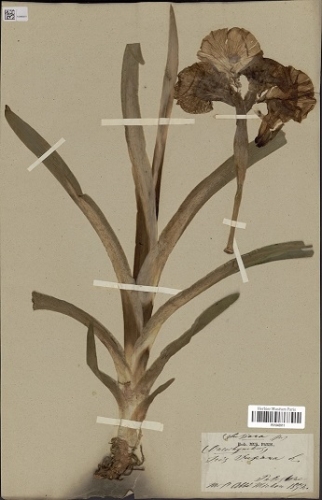

Un résumé de quoi, se demandera-t-on ? Casagrande se prend-il pour Dieu ? L’Iris de Suse est-il une métaphore de Dieu ? Le poids de l'impondérable ? La mesure de l'incommensurable ? Le débat fait rage et les interprétations prolifèrent. Visiblement, l'énigme chatouille les imaginaires. D’autant que Jean Giono s'amuse à inventer des voies de garage, affirmant par exemple dans le "prière d’insérer" (et non une "préface", comme le dit Monique Saigal dans une revue savante) de l’édition originale que ce n’est pas une fleur, mais « un crochet de lapis-lazuli qui fermait les portes de bronze du palais d’Artaxerxès ». Mais malgré ce que dit Giono au lecteur pour mieux le fourvoyer, on sait que l’Iris de Suse est une vraie fleur, dûment répertoriée, comme on le voit, par exemple ci-dessous, sur le blog d’Olivier Ricomini (merci à J.-J. Faivre pour le tuyau et au père Ricomini pour l'image).

Iris Susiana, collecté par l'abbé Michon en Palestine en 1852, coll. du Muséum National d'Histoire Naturelle.

J’imagine que les mânes de Jean Giono – qui était rusé – se frottent les mains en ricanant, ravies du tour pendable qu'elles ont joué à la postérité, en particulier aux intellectuels qui continuent à se pencher avec gravité sur la question, et à disséquer le problème en hochant et se grattant la tête, à coups de théorie du zéro et autres abstractions oiseuses (voir, entre autres, la notice Pléiade écrite par madame Luce Ricatte, pp. 1020 à 1052 – 32 pages en tous petits caractères : il faut digérer – du vol. VI ; j'ai aussi vu un truc pas triste sur un site "French Review", ou quelque chose d'approchant : je préfère oublier).

S'il y a des abstractions dans l'œuvre de Jean Giono, elles sont diantrement vivantes : il n'est pas un abstracteur. Et ce sont ces "Absentes"-là qui me ravissent, à cause des vibrations.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, l'iris de suse, casagrande, éditions gallimard, grande ourse, olivier messiaen, des canyons aux étoiles, gébé, l'an 01, cédric villani, imfiniment grand, infiniment petit, mathématiques, olivier ricomini, iris susiana, mnhn, muséum national d'histoire naturelle, j.j. faivre, monique saigal, french review

samedi, 29 février 2020

UN ROI SANS DIVERTISSEMENT

UN PORTRAIT DU CAPITAINE LANGLOIS ?

UN PORTRAIT DU CAPITAINE LANGLOIS ?

Je viens de relire, une fois de plus (je n’ai pas compté combien), Un Roi sans divertissement, de Jean Giono (Gallimard, 1947). Ce roman fait partie de mes rares élus de prédilection dans lesquels je me replonge régulièrement. J’ignore pour quelle obscure raison. Peut-être est-ce parce qu’il se dégage du capitaine Langlois, la figure de proue de l’intrigue, des traînées d’interrogations puissantes, alimentées par la langue fruitée, charnue, pleine d’ellipses et de surprises artistement façonnée par l’auteur. Une langue qui, par-dessus le marché, effleure un essentiel obscur, une sorte de bloc de granit, qu’elle fait pressentir avec une certaine volupté sensorielle, mais qu’elle laisse pour finir absolument impénétrable.

Je crois précisément que l’incroyable force du livre tient à ce qu’il est en soi une question sans réponse. Giono prend un malin plaisir à n’apporter aucun élément qui permettrait au lecteur de se faire une idée, même approximative, de ce qui meut le personnage principal. Les personnages vivent, parlent, agissent fortement, mais jamais l’auteur n’ouvre la porte au lecteur sur leur vie intérieure, sur leur « psychologie », comme s’il n’en savait pas davantage que celui-ci sur les motivations profondes et qu’il ne faisait que lui rapporter ce qu’il a vu ou ce qu’on lui a dit.

Je souhaite d’ailleurs bien du plaisir à ceux qui se hasarderaient à donner à ce personnage et à ce roman une signification précise. Par exemple, j’ignore sur quels éléments du livre le rédacteur de la notice du Nouveau Dictionnaire des Œuvres (Bouquins-Laffont) s’appuie pour déclarer : « Langlois est un homme supérieur qui s’ennuie de façon existentielle ». Dans Les Récits de la demi-brigade (relire La Belle hôtesse), Langlois n’est pas davantage un homme supérieur que dans Un Roi … Il est un militaire, un gendarme, un homme d’action, je veux dire un homme dont l’existence est faite des actions concrètes qu’il est en mesure d’accomplir pour, en obéissant aux ordres, conserver en l’état l’ordre du monde et mettre fin aux méfaits des malfaisants qui le narguent. Même s’il sait en toute conscience qu’il y a des désordres auxquels un capitaine de gendarmerie ne saurait mettre fin (cf. Noël, dans Les Récits …).

S’il finit par se faire sauter le caisson à coups de dynamite, est-ce, comme dit le même commentateur : « pour ne pas céder à la tentation de tuer – en particulier de tuer Delphine » ? Est-ce parce que, lorsqu’il a fait part de sa décision de se marier à la tenancière du café du village : « par jalousie, la vieille Saucisse, connaisseuse », lui a procuré une femme pas assez ardente ? Ce monsieur en sait plus que moi. Était-ce vraiment une femme, même ardente, qu'il aurait fallu à Langlois ? Je n'en sais rien.

Ce qui est sûr, c’est que le capitaine (puis commandant) Langlois, après avoir réglé deux affaires énormes de façon expéditive et spectaculaire (M. V. et le grand loup, même topo : deux coups de pistolet en plein dedans : « Langlois s'avance ; le loup se dresse sur ses pattes. Ils sont face à face à cinq pas. Paix !

Le loup regarde le sang du chien sur la neige. Il a l'air aussi endormi que nous.

Langlois lui tira deux coups de pistolets dans le ventre ; des deux mains ; en même temps.

Ainsi donc, tout ça, pour en arriver encore une fois à ces deux coups de pistolet tirés à la diable, après un petit conciliabule muet entre l'expéditeur et l'encaisseur de mort subite ! »), puis démissionné de l’armée pour s’installer dans le village (jamais nommé : Lalley (Isère), selon le Dictionnaire cité plus haut), ne sait plus vers quel horizon diriger ses pas. Il a éliminé le Mal à deux reprises et rétabli la sécurité dans un village attaqué dans son intimité : et maintenant, quoi ? Le « bongalove » ? Le labyrinthe ? Delphine ? Le cigare du soir au bout du jardin ? Mystère. J’en reste résolument au point d’interrogation : un grand roman sur l’énigme de la vie humaine. Quelle raison de vivre faut-il se donner ? Il y a de la métaphysique là-dedans.

La question me suffit : elle est en elle-même une réponse. Que dit Jean Giono de son personnage ? « Voilà comment il était. Il ne disait rien. Il ne bronchait pas, il ne regardait rien, il ne faisait pas attention à vous et, d’un mot, il vous faisait comprendre qu’il savait tout. Et il avait ainsi remède à tout » (p.211 de la collection « blanche » de Gallimard).

Mais Giono a peut-être laissé des indices de ce qu’il a mis dans Langlois en racontant comment son cheval a conquis une place à part dans la vie du village. Ne sachant pas comment le militaire l’appelait, les habitants ont fini par le surnommer « Langlois ». Un drôle de cheval en vérité. Son portrait commence page 85 de la même édition : « Par contre, on devint très familier avec le cheval ».

« Et comme, d’après ce que je vous ai dit, on n’eut guère l’occasion de manifester cette sympathie à l’homme, on la manifesta au cheval. D’autant que c’était un cheval qui faisait tout pour faciliter les choses ». On peut se reporter, par exemple, au début du récit Angelo, pour se convaincre que Giono et le cheval, c’est une histoire d’amour fondée sur une connaissance mutuelle profonde : « Soudain, par on ne sait quel prestige des jambes (…) il fit que le cheval, accroupi comme un chat, se détendit et s’envola par-dessus la barrière » (Gallimard, coll. Biblos, p.6). Le douanier français en reste éberlué.

« Langlois », tout comme Langlois (sans guillemets), a un caractère indépendant : « C’était un cheval noir et qui savait rire. D’habitude, les chevaux ne savent pas rire et on a toujours l’impression qu’ils vont mordre. Celui-là prévenait d’abord d’un clin d’œil et son rire se formait d’abord dans son œil de façon très incontestable. Si bien que, lorsque le rire gagnait les dents, il n’y avait pas de malentendu. La porte de son écurie était toujours ouverte. Il n’était jamais attaché ».

Et ça continue : « S’il reconnaissait quelqu’un qui lui plaisait plus particulièrement il l’appelait d’un ou deux hennissements très mesurés, semblables à des roucoulements de colombe. Et, si celui-là, alors, levait les yeux et lui disait un mot gentil (ce qui était toujours le cas) le cheval s’approchait de lui à pas aimables, très cocasses, très volontairement cocasses, casseurs de sucre et un peu dansants, pour venir poser la tête sur son épaule ».

Bon je ne vais pas abuser de la citation, je veux juste suggérer que, pour avoir une idée (en creux, en biais, en filigrane) du monde intérieur du capitaine Langlois, on peut lire et relire ces quelques pages formidables (85-89), et surtout le paragraphe qui clôt le passage : « Il [le cheval] n’avait qu’un défaut : il était sévère avec les bêtes. Il ne riait jamais, il ne roucoulait pas, ni à un autre cheval ni à une jument. Il ne les regardait même pas. Il les côtoyait, impassible, pour venir vers nous. Il aimait au-dessus de sa condition ». Il aimait au-dessus de sa condition ! Tout est dit : tout Langlois n’est-il pas dans cette phrase ? Dans ce paragraphe ? On peut comparer avec les quelques lignes de la page 211 (« ... il ne regardait rien, il ne faisait pas attention à vous ...») citées plus haut.

Il est possible qu’à la prochaine lecture du roman, mon attention soit attirée par d’autres éléments. Pour cette fois, je m’en tiens à ce personnage du cheval, finalement fugitif, et à cette idée que son portrait n’est pas là par hasard.

Quel roman admirable ! Il faut sans cesse relire.

Voilà ce que je dis, moi.

Note 1 : le prochain dans mon collimateur, c'est L'Iris de Suse (1970), dernier roman de Jean Giono, mon préféré, mon favori, que je considère comme indépassable. C'est sûr, pas de la même trempe : dans l'un, l'histoire d'une rédemption, dans l'autre, une course à l'abîme. Dans l'un, Tringlot le hors-la-loi devient un homme ordinaire (la dernière réplique : « Je suis comblé. Maintenant j'ai tout, se dit-il »). Dans l'autre, Langlois fait le chemin inverse : « On est en contrebande, dit-il. En plus de ça, qu'il me dit, il y a des lois, Frédéric. Les lois de paperasse, je m'en torche, tu le vois, mais les lois humaines, je les respecte » (Un Roi ..., p.76).

Note 2 : la chaîne France Culture diffuse en ce moment un feuilleton intitulé Un Roi sans divertissement (10 épisodes). Je ne suis pas allé écouter ce que ça donnait. Ici le premier épisode.

Note 3 : ci-dessous, un fragment de la carte Michelin n°77 : on est dans le sud de l'Isère, tout près de la Drôme et des Hautes-Alpes, non loin du Vercors et du Grand Veymont. C'est là que tout se passe.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, un roi sans divertissement, éditions gallimard, capitaine langlois, giono les récits de la demi-brigade, robert laffont nouveau dictionnaire des oeuvres, la belle hôtesse, l'iris de suse

vendredi, 28 février 2020

GÉRARD PHILIPE ET JÉRÔME GARCIN

Je viens de lire Le Dernier hiver du Cid, de Jérôme Garcin (Gallimard, 2019). Le journaliste, en écrivant ce livre en hommage au célébrissime acteur Gérard Philipe (mort avant son trente-septième anniversaire) accomplit visiblement un devoir. Mais c’est autant devant la gloire du comédien qu’il s’incline que devant le souvenir de la dépouille du père de son épouse, Anne-Marie, née Philipe, qui avait presque cinq ans à la mort de celui-ci.

Je viens de lire Le Dernier hiver du Cid, de Jérôme Garcin (Gallimard, 2019). Le journaliste, en écrivant ce livre en hommage au célébrissime acteur Gérard Philipe (mort avant son trente-septième anniversaire) accomplit visiblement un devoir. Mais c’est autant devant la gloire du comédien qu’il s’incline que devant le souvenir de la dépouille du père de son épouse, Anne-Marie, née Philipe, qui avait presque cinq ans à la mort de celui-ci.

L’auteur, en vingt-neuf courts chapitres, choisit de raconter les tout derniers temps de l’existence de Gérard Philipe. Disons-le d’entrée : ce livre m’a souvent agacé. D'abord, pourquoi le titre parle-t-il d’ « hiver » ? Gérard Philipe est mort le 25 novembre 1959, c’est-à-dire au cours de l’automne.

Pour moi, c’est une coquetterie, de même que l'usage du mot « Cid » : Jérôme Garcin – et c’est tout à fait intentionnel et systématique – opère tout au long du livre un amalgame permanent entre la personne (Gérard le fils, le mari, le père, l'ami, ...), bouillonnante, exaltée, infatigable, et les personnages (le Prince de Hombourg, Perdican, Ripois, Fanfan la Tulipe ...) que l’acteur a fait vivre sur les scènes de théâtre et sur les écrans de cinéma, à commencer par le plus illustre : Rodrigue.

Pour dire quel acteur exceptionnel il était, le cinéaste Christian-Jaque dit drôlement : « Il jouait si bien que même le cheval croyait qu'il savait monter » (p.16, à propos de Fanfan). Il n'est donc pas question de contester le génie théâtral.

Mais pour ce qui est du livre, le fait que l'acteur a été enterré vêtu du lourd costume qu’il portait dans Le Cid de Corneille n'est pas une raison suffisante pour se permettre de fondre l'homme dans ses rôles. Certes, bien qu’il ait joué des dizaines de rôles au cinéma, au théâtre ou au disque, c’est indéniable, pour toute une génération (et plus d’une), le Cid n'eut pas d'autre visage que celui de Gérard Philipe. Garcin n’est donc pas le seul à identifier personne et personnage. Mais est-ce une raison pour écrire : « Perdican aime suer et se salir dans le mortier et la poussière blanche des gravats » (p.27) ; « Vilar parti, Perdican s’endort » (p.143) ? Qu’est-ce qui lui prend, ailleurs, d’écrire « le Cid va se coucher » (je n'ai pas retrouvé le passage) ? Je me permets de trouver le procédé un peu niais.

Cette volonté de tisser ensemble l’homme et la fonction est certes un choix, mais discutable. Pour moi, c’est plutôt une mauvaise idée qu’un hommage. Il y a là une confusion qui m’a heurté à la lecture. Bon, je relativise en me disant que c'est précisément ce que bien d’autres trouveront formidable. J’ai également été agacé par quelques facéties d’écriture, qui m’apparaissent moins comme des clins d’œil que comme des grimaces : « les tournées, les tournages, le tournis » (p.178) ; « il vogue sur une Méditerranée amniotique » (p.89).

Ailleurs, il parle de « fourbures » (p.87), mot qui appartient au vocabulaire vétérinaire, ce qui n’est pas gentil pour les adultes et les enfants dont il est question : « C’est, pense-t-elle, la vertu des maladies, elles métamorphosent les adultes triomphants en enfants tremblants, dont les mamans font disparaître, avec de longues caresses sur le front chaud, la fièvre, les fourbures, et l’apeurement ». C’est ici l’amateur de cheval qui parle : « Congestion et inflammation du pied des ongulés » (Larousse).

Et il ne peut pas s’empêcher d’oser un zeugma carrément insoutenable de grotesque (« il sourit sous cape et sous son drap blanc » (p.95), sans doute venu de la diarrhée de zeugmas qui a encombré un temps son émission Le Masque et la plume. Enfin, où a-t-il pêché que les poilus étaient équipés d’une "gibecière" : « passés directement du collège à la tranchée, troquant le cartable contre la gibecière » (p.70) ? Bon, plus grand monde ne sait aujourd’hui ce que fut la « giberne » des soldats, mais ce n’est pas une raison : ça reste très bête.

Alors, ce livre, finalement ? Je dirai juste que, en dehors de quelques pages réellement sensibles autour de l’agonie et de la mort du grand comédien, Le Dernier hiver du Cid est un livre dispensable et futile. Je vois surtout à l'œuvre l'insupportable dolorisme larmoyant imposé par l'air du temps, ainsi que la traque inlassable des émotions et affects des lecteurs, ces pestes qui infestent notre époque.

La splendeur intacte de Gérard Philipe n'avait nul besoin de la besogne faussement votive de Jérôme Garcin (né en 1956), même au prétexte qu'il est son gendre post mortem. Jérôme Garcin est un bon journaliste, c'est du moins la rumeur qui court. Est-il un écrivain ? C'est selon moi beaucoup moins sûr.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, gérard philipe, anne philipe, théâtre, le masque et la plume, garcin le dernier hiver du cid, france inter, zeugma, figures de style, éditions gallimard, corneille le cid, rodrigue et chimène, littérature française

jeudi, 04 juillet 2019

OÙ C'EST, LA « FRANCE » ?

Je veux juste, dans ce petit billet, présenter brièvement deux ouvrages parus en 2017 et 2018, dont le face-à-face m’a paru tout à fait instructif dans la France d’aujourd’hui.

J’avais du mal à dire quoi que ce soit, séparément, de ces deux livres que j’avais lus à peu de distance, Jean-Pierre Le Goff signant un récit autobiographique pour dresser un portrait sociologique de La France du 20ème siècle de 1950 jusqu’à 1968 (Stock, 2018), alors que dans Civilisation (Gallimard, 2017), Régis Debray montre, de façon tout à fait convaincante (il s'appuie sur un maximum de faits concrets), comment les Américains, en gagnant la guerre contre Hitler en 1945, ont certes sauvé l’Europe de l’ouest, mais pour en faire une colonie en même temps qu'un marché lucratif et un glacis protecteur contre l'URSS.

Debray aurait pu ajouter en marge que la stratégie « bloc-contre-bloc » a produit le même résultat en Europe de l’est sous la coupe de la dite URSS : car, si le « Pacte de Varsovie » n’a disparu que parce que la « maison-mère » s’est effondrée, le principe était le même. On observe d’ailleurs que plusieurs ex-pays de l’est ont encore du mal à monter franchement dans le train lancé par l’Union européenne, et qu’ils gardent un pied en dehors sur nombre de sujets.

J'avais donc du mal à considérer chaque livre en lui-même, et puis un jour, je me suis dit qu'en fait, ils parlaient de la même chose. Effectivement, La France d’hier et Civilisation se complètent à peu près parfaitement, même si leurs perspectives ne sont pas du tout les mêmes. Ils nous montrent les deux faces de la même médaille : pendant que Jean-Pierre Le Goff, nous raconte par le menu ce qui fut sa vie quotidienne en France, « Récit d’un monde adolescent. Des années 1950 à Mai 68 » (sous-titre de son livre), Régis Debray décrit avec précision le processus qui a fait de la France une sorte de protectorat américain (sous-titre : « Comment nous sommes devenus américains »).

Sur l’avers, une France d’autrefois qui vous a de ces airs obsolètes, vieillots, ringards et arriérés que ça fait pitié ; sur le revers, la France qui l’a remplacée, une France pimpante, dynamique et "moderne" qui, disons-le avec l’auteur, n’est plus la France : une France américanisée en largeur et en profondeur. Et cette France-là sera toujours EN RETARD aux yeux des adorateurs de l'horizon américain.

Dans la France qui ne se raconte pas d’histoires, même pour rire, aucun « village peuplé d’irréductibles Gaulois » ne « résiste encore et toujours à l’envahisseur ». Sur le territoire français réel, toutes les localités ressemblent au village de Sérum, dont le chef Aplusbégalix, une grosse brute qui fait penser aux "collabos" d'une certaine époque, est fier d’adopter les coutumes du colonisateur (dans Le Combat des chefs). Demandez-vous pourquoi Macron, se plaint d'un peuple de "Gaulois réfractaires" : plus vite il aura fini de nous américaniser, plus il sera content. Macron rêve de 67.000.000 d'Aplusbégalix.

Un Gaulois qui n'est ni "irréductible", ni "réfractaire". Le geste du bras droit est peut-être romain, mais pas que.

Le portrait par Goscinny des Gaulois « irréductibles, courageux, teigneux, têtus, ripailleurs, batailleurs et rigolards » est d’une veulerie complaisante et commerciale. Même si beaucoup de Français adorent, quand ils sont accoudés au bar, déclarer comme Obélix : « Ils sont fous ces Romains » (c’est l’ « anti-américanisme » dont certains Français accusent d’autres Français pour les faire taire), la réalité prouve à chaque instant que la France évoquée par Jean-Pierre Le Goff a été balayée par l’irrésistible vent venu d’outre-Atlantique, dont parle Régis Debray.

Je suis d’autant plus sensible au travail de Jean-Pierre Le Goff que la vie quotidienne qu’il raconte est exactement la même que la mienne, à quelques détails près : né en 1947, famille pauvre, son père était pêcheur dans le Cotentin, excellent élève, etc. Pas le même CV, mais des points de repère globalement si semblables qu’à certains moments de ma lecture, j’avais l’impression qu’il me racontait ma vie. Drôle d’impression en vérité.

Et je suis d’autant plus sensible à la lecture historique opérée par Régis Debray que ça fait très longtemps que j’en ai ras le bol de me faire traiter d’ « anti-américain » dès que je commence à émettre quelques critiques sur l'écrasant « abus de position dominante » exercé par les Etats-Unis pour éjecter les anciennes spécificités de la France (produits, culture, vision du monde, …) et les remplacer par du « made in USA ».

Renaud Camus, un "pestiféré" chez les bonnes âmes, a peut-être raison de parler de « Grand Remplacement » en parlant des Maghrébins et Africains. Mais pourquoi ne parle-t-il pas de l'autre « Grand Remplacement » ? Celui qui l'a beaucoup plus lourdement précédé, avec l'adhésion enthousiaste des Français ? Pourquoi ne montre-t-il pas que ce qui faisait l'identité spécifique de la France a laissé la place à quelque chose de nouveau, une « France américaine » qui n'a plus grand-chose à voir ?

Architecture et urbanisme, façons de se nourrir (Mc Donald), musiques (jazz, rock, country, rap, ...), innovations technologiques, visibilité des « minorités », industrialisation de l'agriculture, cinéma (western, polar, dessin animé, ...), etc. : qu'est-ce qui, dans le pays actuel, n'est pas importé plus ou moins directement des Etats-Unis ? On entend très régulièrement des journalistes fascinés évoquer une "innovation" née sur le territoire américain, et annoncer sans honte son débarquement prochain en France.

Il s’agit en fait d’un composé impur dans lequel on trouve, certes, quelques îlots de résistance (lutte contre le franglais, patriotisme économique ou idéologique, drapeau, souverainisme, … : un vrai « village gaulois », ma parole !), mais nageant au milieu d’un océan d’emprunts, voire de plagiats, surfant sur la vague d’un grégarisme servile, et dont Régis Debray dresse la liste interminable sur un ton fataliste de vieux sage résigné (« Il faut subir ce qu’on ne peut empêcher », lit-on dans une nouvelle de Jorge Luis Borgès). L’étiquette France est toujours collée sur la bouteille, mais la piquette vient de Californie (oui, je sais, mais qui les a aidés à faire des vins buvables ?).

La tonalité des deux ouvrages est à peu près la même : Le Goff et Debray font, chacun de son côté, un constat, coloré d’une fleur nostalgique chez le premier, d'un paquet de regrets impuissants chez le second. Le Goff nous peint, dans une foule de détails concrets, une foule de façons de vivre qui apparaissent de nos jours essentiellement ringardes (= archaïques, arriérées, démodées, dépassées, obsolètes, périmées, rétrogrades, vieillottes, …) : une France dans laquelle le passé et la tradition jouaient encore leur rôle de forces agissantes.

Debray, de son côté, nous met sous le nez tout ce qui, dans notre vie quotidienne, nous semble absolument naturel et français d’origine, alors même que cela porte la marque du vainqueur de 1945, et nous rappelle les faits et les dates qui, avant même la deuxième guerre mondiale, auraient pu apparaître comme des signes annonciateurs de la future mutation. Par exemple, il signale que la reconnaissance de la suzeraineté américaine sur l'industrie de la photo et du cinéma date de 1925 et 1926 (p.86).

Deux livres qui, en proposant deux aperçus totalement différents, nous disent à peu près la même chose : il n'y a plus grand-chose de spécifiquement "français" dans la France d’aujourd’hui. Et ça vous étonne, vous, qu'il faille être facho pour être patriote et se réclamer du drapeau tricolore ? Et ça vous étonne, vous, qu'il faille aimer le football pour avoir envie de chanter la Marseillaise ? (ajouté le 6 juillet)

Voilà ce que je dis, moi.

09:02 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre le goff, la france d'hier, régis debray, debray civilisation, éditions stock, éditions gallimard, amérique, usa, urss, états-unis d'amérique, europe, deuxième guerre mondiale, pacte de varsovie, europe de l'est, guerre froide, union européenne, anti-américanisme, astérix le gaulois, goscinny et uderzo, astérix le combat des chefs, irréductibles gaulois, emmanuel macron, france, société, sociologie

mercredi, 19 juin 2019

ROMAIN GARY : CHARGE D'ÂME

Je viens de lire un livre de Romain Gary, dont les « romans et récits » viennent d’entrer dans la Pléiade. Celui-ci n’y a pas été repris, peut-être avec raison. Le roman s’intitule Charge d’âme (Gallimard, 1977). Drôle de livre, en vérité, qui veillait sur un rayon oublié de ma bibliothèque. Honnêtement, je ne sais pas comment il est arrivé là. Je l’ai ouvert un peu par hasard. Drôle de livre : j’hésite entre la leçon, la fable et la farce. L’argument, si on le prend au pied de la lettre, est proprement abracadabrant, avec un petit air de démonstration didactique au début.

Je viens de lire un livre de Romain Gary, dont les « romans et récits » viennent d’entrer dans la Pléiade. Celui-ci n’y a pas été repris, peut-être avec raison. Le roman s’intitule Charge d’âme (Gallimard, 1977). Drôle de livre, en vérité, qui veillait sur un rayon oublié de ma bibliothèque. Honnêtement, je ne sais pas comment il est arrivé là. Je l’ai ouvert un peu par hasard. Drôle de livre : j’hésite entre la leçon, la fable et la farce. L’argument, si on le prend au pied de la lettre, est proprement abracadabrant, avec un petit air de démonstration didactique au début.

Marc Mathieu est la quintessence du physicien d’envergure einsteinienne, et il est reconnu comme tel par ses pairs : il passe son temps à chercher, et il trouve tellement qu’il constitue à lui tout seul la pointe avancée de toute la physique mondiale, l’explorateur ultime des confins du possible. Toute l’équipe du laboratoire où il travaille (le Cercle Erasme) est guidée par le « mot d’ordre » de Mao Tsé Toung : « L’énergie spirituelle doit être transformée en énergie matérielle » (p.39).

Marc Mathieu, ainsi que ses collaborateurs, prend cette phrase au pied de la lettre. Et bien que le savant ait un peu de mépris pour son collègue Chavez ("profiteur, exploiteur, applicateur" et un peu épais), c'est bien lui, Mathieu, malgré qu'il en ait, qui fera de ses recherches une réalité concrète, sur la base de : « ce qui peut être réalisé doit être réalisé » (p.133), où l'on reconnaît la philosophie intraitable de Günther Anders dans L'Obsolescence de l'homme. Déjà, page 60 : « On pouvait, à présent, et donc on devait aller plus loin » (Günther Anders : « –, on considère ce qui est possible comme absolument obligatoire, ce qui peut être fait comme devant absolument être fait », Editions Fario, p.17). La recherche fondamentale, la recherche pure ne travaille pas dans des abstractions définitives, et débouche toujours sur le monde réel, pour le meilleur et pour le pire. Jamais, dans toute l'histoire humaine, une grande découverte n'a été utilisée seulement pour le Bien : Satan est le complément nécessaire de Dieu.

Ici, il s’agit très concrètement de récupérer le souffle (« l’âme ») des gens au moment où ils meurent pour en faire le carburant révolutionnaire (« carburant avancé ») des moteurs et des machines. C’est d’ailleurs ce qui arrive à Albert, le chauffeur du laboratoire qui, en mourant, vient alimenter, grâce à un dispositif spécial, le moteur de la voiture de fonction. Le pauvre Albert le fait d’abord à contrecœur (le moteur hoquette), puis il s’y fait, et le moteur tourne rond. Malheureusement, le dispositif n'est en mesure de capter les "âmes" que dans un rayon de soixante-quinze mètres.

Marc Mathieu est français, quoique guère patriote : tout le fruit de ses découvertes, il le transmet aussitôt aux Américains et aux Russes, alors en pleine guerre froide. Toutes sortes de services secrets gravitent autour de lui en permanence, à l’affût de la moindre velléité de choisir un camp plutôt qu’un autre. Certains de ses collègues ne l'aiment pas, tel le cynique Kaplan : « C'est le genre de démagogue qui passe son temps à protester contre les conséquences de ses propres découvertes » (p.236).

Mais un collègue de Mathieu était porteur de la même idée : « Valenti, quant à lui, se laissait aller à un désespoir lyrique et passait ses journées, comme la plupart des savants, à signer des manifestes de protestation contre les conséquences pratiques de ses propres découvertes » (p.91). Message adressé à l'hypocrisie des optimistes qui pensent, contre toute raison, que "la technique est neutre, tout dépend de l'utilisation qui en est faite". Je pense au mot de Bossuet : « Dieu méprise les hommes qui méprisent les effets dont ils chérissent les causes ».

Marc Mathieu vit en compagnie d’une femme, May, qui le comble physiquement, précisément parce que, pense-t-il, elle est restée une créature primitive, presque animale, incapable d’accéder aux sphères intellectuelles les plus subtiles, où il se meut quant à lui, avec aisance : « Mathieu s’était dit mille fois que s’il trouvait un jour une femme incapable de le comprendre, ils pourraient être vraiment heureux ensemble. Le bonheur à deux exige une qualité très rare d’ignorance, d’incompréhension réciproque, pour que l’image merveilleuse que chacun avait inventée de l’autre demeure intacte, comme aux premiers instants » (p.62). Sans même évoquer l’idée de l’amour, Gary en fournit une condition éblouissante, qui fait penser, quoique sur une tout autre toile de fond, aux relations entre les sexes dans l’univers houellebecquien.

Au début de l’action, Marc Mathieu est sur la piste d’une énergie totalement nouvelle, de loin plus puissante et infiniment moins coûteuse que l’énergie nucléaire, dont il pressent qu’elle pourrait fournir l’arme absolue, une arme aux dimensions et aux effets quasi-divins, en même temps qu’une source d’énergie quasi-gratuite : l’âme des hommes.

Pour le moment, il bute sur une difficulté qui empêche de rendre la chose opérante : « Sur le tableau noir, les formules couraient dans tous les sens, mais c’était de l’art pour l’art, une pure jouissance esthétique. Elles ne menaient nulle part, n’ouvraient aucun chemin dans les terres vierges. Le souffle demeurait invisible. Le "craquage", c’est-à-dire la désintégration contrôlée indispensable à l’exploitation rationnelle, continuait à se dérober. La maudite unité refusait de se soumettre. Une sorte d’irréductibilité première, absolue. Il manquait une idée » (p.112).

Aussitôt que May, par peur ou scrupule, a rendu visite à l’ambassade américaine pour tenir les « alliés » au courant des dernières avancées, le colonel Starr est dépêché auprès du savant pour le sonder, le « conseiller », et s’il le faut, mais à la toute dernière extrémité, le tuer. Starr est un excellent espion, mais il est aussi et d’abord un tueur. Il arrivera à May, à l’occasion, d’aller voir aussi les Russes. On voit que les relations entre la femme et le savant ne sont pas évidentes, mais Marc Mathieu, tout entier absorbé dans la quête de son Graal, est bien au-delà des basses contingences terrestres.

Mais un jour, le colonel Starr vient le voir pour l’avertir que, s’il ne choisit pas à l’instant « le bon camp » (on devine lequel), il prend le risque d’être liquidé : son cerveau est devenu une menace pour l’équilibre mondial. Lui et ses supérieurs en sont convaincus : « Vous êtes parvenu à désintégrer le souffle, professeur ».

Il l’invite donc à continuer ses recherches en Californie, un avion est là qui attend. Le savant ose lui répondre : « A propos, pour votre information personnelle, colonel, j’ai fait mieux que désintégrer l’élément. "J’ai fait un pas au-delà" ». Après cette déclaration énigmatique et menaçante, Marc Mathieu et May disparaissent de la circulation, après avoir échappé à l’explosion d’une bombe, quelque part en Italie (le savant éloigne aussitôt la voiture, de crainte que l'âme de May soit "absorbée"). Où peuvent-ils bien avoir trouvé refuge, se demandent Américains et Russes ?

Leurs satellites-espions ne tardent pas à repérer l’étrange construction et la rapide extension d’une installation industrielle quelque part au nord de Tirana, dans « la vallée des Aigles ». Marc Mathieu a donc offert ses services à Imir Djuma, le terrible dictateur qui règne sur l’Albanie, qui a bien entendu accueilli le savant à bras ouverts. Mathieu a fait ce choix parce que la société albanaise est militarisée, disciplinée et formatée de la façon la plus pure, et que cette pureté est une condition expresse de la réussite de l’entreprise.

Ça n'empêche pas le savant de croiser le Christ, dans une scène de pure loufoquerie (« Evidemment que je vous connais. Avec vous et les autres ... Comment déjà ? Oppenheimer, Fermi, Niels Bohr, Sakharov, Teller ... Avec vous, c'est devenu scientifique. – Quoi ? Qu'est-ce qui est devenu scientifique ? – La Crucifixion. » (p.224-225). Mine de rien, Romain Gary lance une belle charge contre la science. Dans La Fête de l'insignifiance (Gallimard 2014), Milan Kundera place, me semble-t-il, une scène aussi loufoque sous une statue du jardin du Luxembourg, avec l'apparition de Staline et consort.

Ici se met en place un jeu qui relève à la fois de la farce et de la géopolitique. L’auteur trouve le ton qu’il fallait pour nourrir l’échange des dirigeants les plus puissants de la planète (USA, URSS, Chine) : il y a de quoi rire. Mais eux ne rigolent pas : ils décident de mettre en place un commando multinational qui devra, grâce à une machine spéciale à transporter sur place, réduire à néant la menace de disparition totale que fait peser sur la population mondiale la mise en route des installations albanaises.

L’usine a commencé à fonctionner. Les Albanais ont construit à proximité toute une série d’asiles où le pays rassemble tous les vieillards, pour que leur mort ne soit pas inutile à la nation, mais vienne alimenter l’usine en énergie : à l’instant fatidique, un collecteur judicieusement placé transmet l’âme du défunt à l’accumulateur central.

Le récit de l’opération de commando proprement dite est digne du film d’action, mais une fois le but atteint, il part un peu dans tous les sens, et le passage de la frontière avec la Yougoslavie donne tant soit peu dans le baroque. May et Marc Mathieu y trouvent la mort, pour le plus grand bienfait du moteur qui se remet en marche pour mener les survivants en lieu sûr.

Au total, un livre qui se lit avec grand plaisir, mais à coup sûr pas le meilleur de Romain Gary. Peut-être l'argument est-il trop tiré par les cheveux. Prenons-le pour une fable, mais qui n’arrive pas à se prendre assez constamment au sérieux. L'idée centrale tourne autour de l’hybris humaine, cette folie qui consiste à vouloir toujours repousser les limites, au mépris même de toute raison : « Le génie scientifique sonnait le glas de la démocratie, parce que seul le génie pouvait contrôler le génie. Et cela voulait dire que les peuples étaient à la merci d'une élite » (p.264).

La déraison humaine est correctement synthétisée dans cette formule qu’on trouve à la toute fin de la première partie : « Si jamais le monde est détruit, ce sera par un créateur » (p.143). Là, Gary pense peut-être à la bombe H. Charge d'âme est précisément une charge, moins contre la science en elle-même (quoique ...) que contre la sacralité dont la modernité habille la recherche scientifique, et contre les dégâts que son usage inconsidéré risque de commettre : « En quelques minutes, toute la litanie écologique se déversa sur ses lèvres. L'empoisonnement chimique des fleuves, mers et océans, la destruction de la faune, la mort des grandes forêts, des sources d'oxygène, l'élévation de la température du globe par suite de l'activité industrielle, qui menaçait la vie sur terre ...» (p.123). On est en 1977 !!! Franchement, y a-t-il quelque chose à enlever ou à corriger ? Romain Gary, écologiste visionnaire !

Car le message est limpide, quelque chose comme "l’humanité, à force d’outrepasser son humble mesure finira par se détruire elle-même", mais rendu plus ou moins inoffensif par l’ironie qui affleure en bien des points (par exemple dans la discussion entre le président américain et le patron de l'URSS). Romain Gary est-il ici très sérieux ? Au moment de la publication, il n'a plus rien à démontrer (il se suicide trois ans après), et il semble ici se moquer de donner à son roman à thèse la cohérence d'une forme achevée.

Comme si Charge d'âme était un roman testamentaire.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : une coquille marrante page 275 : « ... certains accumulateurs étaient utilisés comme tours de gué ; ... ».

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, romain gary, romain gary charge d'âme, éditions gallimard, collection pléiade, mao tsé toung, michel houellebecq, bombe atomique, écologie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, günther anders, l'obsolescence de l'homme

jeudi, 14 juin 2018

CABU CHEZ PHILIPPE LANÇON

2 CABU CHEZ PHILIPPE LANÇON

« En 2004, après avoir appris sa mort, j'écris sur lui [le batteur de jazz Elvin Jones] une chronique dans Charlie. Cabu se souvient, de son côté, des circonstances où il a vu le batteur, en plein air, au festival de Châteauvallon. Il me le raconte et j'insère son souvenir dans ma chronique : « Soudain l'orage éclate. Il est violent. Les musiciens et le gros du public, tout le monde disparaît comme dans La Symphonie des Adieux ; tout le monde, sauf Jones. Déchaîné, démesuré, battant la mesure d'outre-tombe, le géant aux mains d'acier anime les peaux et les cuivres parmi les éclairs, seul comme un dieu oublié, un dieu oriental aux mille bras. L'orage semble créé pour lui, par lui. Il se fond dedans. Il a cinquante ans, le tonnerre demeure. » C'était en 1977. Vingt-sept ans plus tard, Cabu en fait un dessin qui, posé à côté de ma chronique, lui donne une valeur qu'elle n'a pas, qu'elle n'aurait pas en tout cas sans lui : être "illustré" par Cabu, en partculier sur le jazz, ou plutôt accompagner par écrit l'un de ses dessins, me fait alors rejoindre une adolescence heureuse, celle où je découvrais en même temps que Céline, Cavanna, Coltrane et Cabu. C'est à peu près comme si, écrivant en 1905 un roman se déroulant dans le monde des danseuses, les illustrations du livre étaient faites par Degas.

Si Elvin Jones n'était pas mort, je n'aurais pas écrit cette chronique. Si je n'avais pas écrit cette chronique, Cabu n'aurait pas fait ce dessin. Si Cabu n'avait pas fait ce dessin, je ne me serais pas arrêté pour lui montrer ce matin-là le livre de jazz qui me l'avait rappelé. Si je ne m'étais pas arrêté pour le lui montrer, je serais sorti deux minutes plus tôt et je serais tombé à l'entrée dans l'escalier, j'ai cent fois refait le calcul, sur les deux tueurs. Ils m'auraient sans doute tiré une ou plusieurs balles dans la tête et j'aurais rejoint les autres Palinure, mes compagnons, sur le rivage aux gens cruels et dans le seul enfer existant : celui où l'on ne vit plus.

J'ai posé le livre de jazz sur la table de conférence et j'ai dit à Cabu : "Tiens, je voulais te montrer quelque chose ..." Il m'a fallu un peu de temps pour trouver la photo que je cherchais. Comme j'étais pressé, j'ai pensé que j'aurais dû marquer la page ; mais comment aurais-je pu le faire, puisque je ne savais pas, trente minutes avant, que j'allais la lui montrer. Je ne savais pas s'il serait présent ce jour-là – même s'il ratait rarement la conférence du mercredi : Cabu avait dessiné une infinité de cancres, mais c'était un bon élève.

La photo d'Elvin Jones date de 1964 et s'étale sur les pages 152-153. C'est un gros plan. Il allume une cigarette de la main droite, énorme et fine à la fois, qui tient les deux baguettes en croix. Il porte une élégante chemise à carreaux fins, légèrement ouverte. Les manches ne sont pas relevées. Les yeux clos, il tire sur la cigarette. La moitié du visage, puissant et anguleux, est prise dans le triangle supérieur dessiné par les deux baguettes, comme dans les formes d'un tableau cubiste. La photo a été faite pendant une session d'enregistrement d'un disque de Wayne Shorter, "Night Dreamer". Cabu l'a trouvée aussi belle que moi. J'étais heureux de la lui montrer. Le jazz était au bout du compte ce qui me rapprochait le plus de lui. Quant au livre, il le connaissait déjà. »

Philippe Lançon, Le Lambeau, Gallimard, 2018, pp. 72-74.

Cabu en 2005 sur la chaîne KTO (une petite heure d'entretien simple et sympathique). Note à l'intention de l'intervieweuse : ce n'est pas Isabelle Cabut qui a fondé La Gueule ouverte, madame, c'est le grand Pierre Fournier. En revanche, elle a quelque chose à voir avec la fusion de La Gueule ouverte et Combat non-violent, intervenue au bout d'une vingtaine de numéros de la revue de Fournier, mort après deux ou trois numéros.

Note : Palinure est le pilote de la flotte d’Énée dans l’Énéide.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe lançon, le lambeau philippe lançon, cabu, charlie hebdo, éditions gallimard, jazz, elvin jones, attentat charlie, frères kouachi, cavanna, wayne shorter, pierre fournier, la gueule ouverte, isabelle cabut, combat non-violent

mercredi, 13 juin 2018

PHILIPPE LANÇON : "LE LAMBEAU"

1

Quand la presse s'est mise à parler de Le Lambeau, le livre de Philippe Lançon (Gallimard, 2018), je me suis dit que je ne le lirais pas. J'étais déterminé à ne pas le lire. Impossible pour moi, me disais-je, de me replonger dans le massacre du 7 janvier 2015, qui m'avait laissé dans un état de déshérence tel que j'avais l'impression de vivre en France ce que le 11 septembre 2001 a été pour les Américains. Je savais qu'il avait survécu, mais dans un état difficile à vivre. J'imaginais tout le morbide qui pouvait suinter des pages de son bouquin, et je craignais le pire pour ce qui est du récit.

Et puis un jour j'ai entendu le bonhomme parler à la radio. Et sa façon de raconter et de se raconter a fait que j'ai changé d'avis. Je me suis dit : un gars qui revient de si loin et qui a fait un tel travail sur lui-même mérite mon estime. J'ai acheté le livre. Malheureusement, je suis un très vieux lecteur de Charlie Hebdo, et en tant que tel, je ne peux pas oublier le frisson physique d'horreur qui m'a saisi quand la rumeur, puis l'information exacte, a répandu la stupeur dans tout le pays. J'étais un lecteur ravi d'Hara Kiri Hebdo. J'avais embrayé illico sur la suite quand la guillotine gaulliste avait fait taire cet encombrant trublion qui osait manquer de respect au Général. La première équipe du journal, c'était un peu ma famille d'élection : Cavanna, Choron, Wolinski, Cabu, Reiser, Gébé et toute la compagnie, c'était Byzance ! Le feu d'artifice hebdomadaire. Ce premier Charlie Hebdo, quand il a commencé à devenir une institution, a perdu à la fois sa saveur et ses lecteurs. Et puis l'époque était en train de changer.

Philippe Lançon était le petit jeunot d'une équipe de "vieux" qui ressemblait à ce premier modèle, mais qui avait déjà changé, sous les coups de Philippe Val et de son âme damnée, l'avocat Malka, dans la deuxième mouture de Charlie Hebdo (1992, si je me souviens bien). Le livre de Philippe Lançon est terrible et j'ai beaucoup de mal à avancer dans ma lecture à un rythme normal. Il a fallu que je surmonte un obstacle qui ressemble à l'horreur pour franchir les chapitres 4 ("L'attentat") et 5 ("Entre les morts"). Plusieurs fois, j'ai refermé le livre : non, je ne pouvais pas. Ou alors à très petites doses.

Le chapitre suivant, qui raconte les instants qui suivent le carnage, m'a fait penser à un passage des Croix de bois, lorsque le bataillon est ramené à l'arrière du front après des épreuves qui laissent muet de la même stupeur. Le chef ordonne à ces hommes boueux, en lambeaux et au bout du rouleau de marcher au pas pour la traversée d'un village. Ils se redressent, commencent à frapper le sol du talon en cadence et c'est avec des éclairs de fierté dans le regard qu'ils passent au milieu de la haie formée par les villageois. Et c'est là que ça se passe, car c'est dans le regard de ces villageois que les soldats fourbus mesurent la profondeur de l'enfer dont ils viennent de sortir, lorsque les femmes éclatent en sanglots en murmurant "Les pauvres gars". L'enfer qui sépare les combattants du front du reste des vivants ordinaires.

Lançon ne pensait pas être un combattant du front. Et pourtant. Les deux premiers individus à pénétrer dans la salle de rédaction jonchée de cadavres sont des femmes. D'abord Sigolène, qui aperçoit Philippe Lançon appuyé contre le mur : c'est une "gueule cassée". Ensuite Coco, qui s'en veut à mort parce que c'est elle qui, sous la menace des armes, a ouvert aux tueurs. La réaction des deux femmes est la même : comme les villageoises de 1915, elles pleurent.

Sigolène (Vinson), je me rappelle avoir lu je ne sais plus où le récit de son incroyable face-à-face avec l'un des frères Kouachi, qui finit par l'épargner en criant à l'autre : « On ne tue pas les femmes ! » (c'est trop tard pour Elsa Cayat). Lançon, lui, vient de franchir la frontière qui le sépare désormais des vivants ordinaires : il a sous les yeux la cervelle qui émerge du crâne de Bernard Maris. Il n'est pas mort, mais il n'est plus un vivant comme les autres. Étendu sur un brancard, le blessé entend un "géant" en uniforme s'exclamer en voyant la façon dont il est amoché : « Ça, c'est blessure de guerre ! ».

Oui, monsieur Lançon, votre intervention à la radio m'a convaincu : je lirai jusqu'au bout votre livre terrible, quoi qu'il m'en coûte. Je vous dois bien ça.

Note : j'ai hésité, et j'ai finalement renoncé à inscrire cette note dans la catégorie "Littérature". Je ne sais toujours pas si j'ai bien fait.

lundi, 12 juin 2017

L'EUROPE MISE A LA QUESTION

La fusion de tous les pays européens en un seul bloc continental unifié est-elle possible ? Il est permis d’en douter fortement. D’abord en jetant un coup d’œil sur l’histoire qui a façonné le continent.

La fusion de tous les pays européens en un seul bloc continental unifié est-elle possible ? Il est permis d’en douter fortement. D’abord en jetant un coup d’œil sur l’histoire qui a façonné le continent.

Au fur et à mesure que j'avance dans la lecture des Mémoires de Saint-Simon, je suis frappé par l’énergie déployée par les souverains (Angleterre, Autriche, France, Etats italiens, Savoie, Lorraine, Espagne, Hollande, …) à se disputer des territoires, des couronnes royales, et même des chapeaux de cardinaux, à rivaliser de puissance et animer des querelles de préséance, je me dis que l’Europe est irréductiblement composée de nations trop nettement individuées pour disparaître dans une instance plus vaste qui les subsumerait toutes et en laquelle chacune pourrait à bon droit se reconnaître.

Et ne parlons pas des affrontements qui ont ensanglanté le continent au cours des deux derniers siècles. Tout ce qui façonne ce qu'il faut bien appeler l'identité des peuples s'appelle l'histoire, et ce n'est pas le trait de plume que voudraient bien tirer sur celle-ci les signataires de tous les traités européens qui peut effacer cette réalité ni changer les peuples à volonté.