jeudi, 26 mars 2015

BERTRAND REDONNET, AUTEUR

2/2

2/2

La place qu’occupe Bertrand dans la fratrie est une place à part. Au milieu de ces « manards » que sont ses frères, futurs artisans, ouvriers ou paysans, il fait figure d’ « intello », il passe du temps à lire et à écrire. L’auteur consacre des pages parfois ferventes aux relations étroites qu’il entretient et cultive avec ces deux activités, et rend hommage à l’instituteur qui lui a montré « le chemin à suivre » et qui lui permet, en se retournant sur son parcours d’affirmer : « … J’ai toujours eu l’impression de n’obéir qu’à moi-même » (p. 89). Autrement dit : c'est à l'école qu'on apprend la liberté individuelle : bel éloge de l'école d'avant l'effondrement.

Bertrand Redonnet retrace quelques scènes de cette vie campagnarde d’avant la mécanisation de l’agriculture et des hommes qui la font (le cochon, le repas familial, les relations avec les voisins, l’entraide au moment des travaux). Il évoque surtout cette vie de liberté en contact direct avec les éléments et la nature, avec ses côtés aventureux à l’occasion, avec ses bambées dans les chemins, ses grimpées aux arbres, bref, l’enfance insouciante et banale de tous ceux qui ont eu la chance de connaître ce monde et qui ont du mal à considérer la modernisation autrement que comme un saccage.

Pas de nostalgie pour autant : constater que les conditions d’existence se sont appauvries, enlaidies et compliquées, ça ne se réduit pas à regretter « le bon vieux temps ». Déplorer l’état de la réalité qui nous est faite n’a rien à voir avec le refrain : « C’était mieux avant ». Tout dépend de l’attitude. Celle de l’auteur fait une bonne place à la réflexion sur le monde comme il va mal. La colère face à ce que les hommes du présent font du monde et de l'humanité ne se réduit pas à la nostalgie pour le paradis perdu, l'enfance, le temps passé.

Certains épisodes retiennent l’attention, drôles ou plus dramatiques. Les frères qui se fabriquent un radeau "insubmersible" pour naviguer sur la rivière voisine ; l’auteur qui se fait prendre par les gendarmes avec la boîte d’allumettes dans la poche, après qu’une meule de foin a brûlé, acte qui plonge la mère dans la honte et fait passer le gamin pour dangereux auprès de tout le monde ; le séjour au pensionnat, avec la première autorisation de sortie accordée le jour de la Toussaint, qui donne son titre au livre (p. 71).

Là où l’auteur établit une sorte de cousinage avec le lecteur que je suis, c’est dans la référence à Georges Brassens, constante, souvent signalée comme telle, mais souvent aussi plus indirecte et souterraine, au travers de citations plus ou moins explicites, mais pas toujours. La première, par exemple : « Il est à la fois aurore et crépuscule et son hymen avec les ténèbres lui est promis dès le premier souffle » (p. 16). Ceux qui ne connaissent pas « Oncle Archibald » n’y verront que du feu (« Et notre hymen à tous les deux était prévu depuis le jour de ton baptême »).

On trouve encore « Erreur on ne peut plus funeste » (L’orage, p. 24) ; « un arbre " nullement de métier" » (Le grand chêne, p. 43) ; « j’abandonnai la partie, mais "sur le chemin du Ciel ne feignis plus jamais de faire un pas" » (Le mécréant, p. 69) ; « Le cœur serré, j’espère que le croque mort qui t’a emporté a eu l’infinie bonté de te conduire à travers Ciel, au Père éternel ou ailleurs » (L’auvergnat, p. 78, bel hommage au frère mort, qui m’a touché pour une raison personnelle voisine) ; « ... et je n'en souffre pas avec trop de rigueur » (La tondue, p. 178) ; « champ de navets » (Le vieux Léon, p. 140).

J’arrête là : je n’en finirais pas. J'ajoute quand même que Redonnet a écrit un Georges Brassens, poète érudit, ce qui explique la présence du chanteur dans le récit, en filigrane, mais aussi en personne, un peu partout. Disons-le : sans avoir étudié la question au même degré, je me suis trouvé en pays de connaissance. Comme l'auteur, je suis du genre à suer du Brassens par tous les pores de la mémoire.

Chacun des quinze chapitres qui composent le livre de Bertrand Redonnet est construit selon le principe musical du contrepoint (ou contre-chant, et pourquoi pas contrechamp), et se clôt sur un personnage récurrent : un lundi, jour de marché, un « colosse moustachu » fait irruption dans l'écurie où le gamin attend on ne sait trop quoi, et lui demande s’il a des cordes parce que, dit-il, il va acheter des volailles au marché. Je ne dirai rien de la façon dont s’achève cette série de quinze « flashes », juste du choc, efficace et brutal, qu’elle produit.

La prose de Bertrand Redonnet est d’une belle simplicité, travaillée sans affectation, souvent poétique, et donne de la saveur à cette visite dans la campagne poitevine. L’auteur ne déteste pas les régionalismes qui lui reviennent : métives, détervirer, … même si je n’approuve pas des expressions comme « litornes aux abois » (p. 71) ou « des mouches et des taons vampirisés » (p. 50). Ce qui domine, c'est la prose ample. Je recommande les premiers chapitres, particulièrement inspirés.

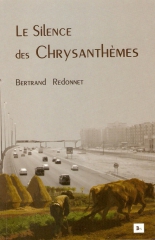

A lire Le Silence des chrysanthèmes, je n’ai vraiment pas perdu mon temps. Merci, monsieur Redonnet.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature française, bertrand redonnet, autobiographie, nostalgie, éditions du bug, georges brassens, oncle archibald, chanson, le grand chêne, le mécréant, l'auvergnat, georges brassens poète érudit, le silence des chrysanthèmes

mardi, 12 août 2014

LE LIEVRE DE PATAGONIE 1/4

Claude Lanzmann : Le Lièvre de Patagonie (Gallimard, 2009).

Pour parler franchement, je n’avais pas du tout l’intention de lire Le Lièvre de Patagonie, de Claude Lanzmann. Mais les circonstances en ont décidé autrement. Il se trouve que, passant un matin devant la vitrine du « Livre à Lili », rue Belfort, je l’ai vu bien en évidence, et au prix imbattable de trois euros, s’il vous plaît, au lieu de vingt-cinq vendu neuf. Comme dit le futur "parrain", dans Le Parrain 2 : on me faisait une offre que je ne pouvais refuser. Pas le pistolet sur la tempe, quand même. Neuf, le bouquin l’était, je suis prêt à parier qu'il n’avait jamais été ouvert. Je n’ai pas hésité trois secondes. Je n’ai pas regretté mes trois euros.

J’avais un préjugé : les apparitions médiatiques controversées, tonitruantes et péremptoires de l’auteur m’avaient fait fuir. J’avais eu en son temps un préjugé analogue à l’égard de Michel Houellebecq qui, en suscitant des "pour" enthousiastes et des "contre" furibards qui s'étripaient en place publique, m’avait rebuté, avant que je franchisse le pas un jour avec Les Particules élémentaires, livre qui m’avait convaincu que son auteur était un authentique et excellent romancier. Du genre qui a tout compris de la société où il vit et de celle qui s’annonce. Et puis qui sait l'écrire pour le faire passer. Et qui, à cet égard tout au moins, me fait penser à Balzac.

Pareil pour Lanzmann : le personnage public, qui ne se privait pas d’intervenir avec véhémence quand on parlait des Juifs ou d’Israël, m’avait fait fermer les écoutilles. Quand la rumeur publique dépasse un certain nombre de décibels médiatiques, je n'y suis plus pour personne, je me mets aux abonnés absents. En plus, quand j’ai ouvert le bouquin, je dois dire que je n’ai pas été encouragé.

Le personnage, encore lui, a quelque chose d’assez déplaisant : que m’importe à moi, qu’un haut gradé de la chasse israélienne propose à monsieur Lanzmann de faire un tour sur le siège passager d’un F16 ? Et que monsieur Lanzmann, pourtant âgé de soixante ans, en sorte frais comme l’œil et sans avoir rempli de vomi le sac fourni à cet effet, mais de respect l’officier ébahi, sous les applaudissements du tarmac entier ?

Que m’importe que Claude Lanzmann ait fait ceci, cela, et encore ça et ça et ça ? Rien à faire du fatras biographique, où l’auteur « en installe » complaisamment. Mais c’est vrai que ça me saoule très généralement, le déluge de « vies des autres » dont les médias nous submergent. Car il n'y a pas de vie exemplaire. Au point que je me demande pourquoi l'on nous bombarde de confitures biographiques en nappes denses sur des tartines épaisses comme ça.

Ce ne sont que « portraits » dans Libération et Le Monde, ce ne sont que « talk shows » radiophoniques, où un animateur complaisant (Marcel Quillé-Véré sur France Musique, entre autres) déroule le tapis devant l’invité, avec une dévotion plus ou moins fabriquée, en vue de lui faire raconter les mille péripéties de son existence évidemment passionnante. Je ne parle pas de la télévision, qui passe son temps à étaler des vies intimes, ni du genre « biopic », qui envahit le cinéma des rangs serrés de toutes ses Edith Piaf, de tous ses Ray Charles et de tous ses Truman Capote.

Le récit de leur petite vie par de petits comédiens, de l'écriture de leur premier roman par des premiers romanciers, du couronnement de leur œuvre quand il s'agit de Jean d'Ormesson (notez que son dernier est toujours le couronnement de son œuvre), ou même de leur grande carrière par de grands pianistes, à qui l’on demande de raconter par le menu comment ils ont fait pour arriver là, ça finit par saturer l’espace. Et ne dit strictement rien de l'œuvre pour laquelle ces VRP de leur propre image sont en « tournée de promo ». Et rien, à plus forte raison, de ce qui en restera.

Je suis même d’avis que cette inflation de « vies des autres » dans les médias a pour effet de tenir en respect, d’intimider les gens genre « monsieur tout le monde », à la masse desquels j'appartiens, mais dont il ne viendrait l’idée à aucun journaliste de solliciter une interview approfondie. Selon les journalistes et les directeurs d'antenne, il y a les vies intéressantes, et puis il y a toutes les autres, qui s'appellent "la plupart". Ou encore mieux : « La foule des anonymes ». Tout ça a pour effet de convaincre tous les « monsieur tout le monde » que la vie qu’ils vivent, non, ce n’est pas ça, « la vraie vie ». On les a convaincus que la vraie vie, c'est quand ils ont pu se voir à la télé. Comme une preuve officielle.

A force de voir que tant de gens ont « réussi leur vie », puisqu’on leur fait l’honneur de leur demander de la raconter à un public ébloui, chacun n’est-il pas tenté de se dire que la sienne est ratée ? De se dire que tant qu'il n'a pas raconté sa vie à la télé, il n'existe pas ?

A force de s’intéresser à la « vie des autres » (tout au moins ce qu’ils en montrent ou en disent), pour un peu, on oublierait qu’on a une seule vie à vivre pour son propre compte, et qu’il n’y a personne pour la vivre à notre place. Et que la télévision a été inventée pour nous faire oublier cette tragédie. Avec soi-même, on est constamment "en direct". Et il n'y a pas de "rewind". Revenons à nos moutons.

Dès l’avant-propos du bouquin de Lanzmann, on est prévenu : « Il est vrai, on m’a dit mille fois, de mille côtés, que je devais à tout prix écrire ma vie, qu’elle était assez riche, multiple et unique pour mériter d’être rapportée ». Que ce soit clair : tout le monde s'y est mis, à genoux : « Claude, allez, raconte ta vie ! ». Monsieur Lanzmann a cédé à des instances plus fortes que lui qui, à force d’insister, sont venues à bout de sa réticence à parler de lui-même. Sans ça vous pensez bien que …

Et attention les yeux : « J’en étais d’accord, j’en avais le désir, mais après l’effort colossal de la réalisation de Shoah, je n’étais pas sûr d’avoir la force de m’attaquer à un travail de si grande ampleur, de le vouloir vraiment ». Il est d'accord pour considérer sa propre vie comme infiniment digne d'intérêt. Et elle est d'une "si grande ampleur" ! Qu’on comprenne bien : monsieur Lanzmann n’a jamais été effleuré par le doute, ce qui ne me prépare pas à éprouver une grande sympathie pour lui. La force de son moi est incommensurable. Heureusement, le monsieur n'est pas du tout porté au narcissisme. C'est un qualité essentielle du livre : pas d'étalage.

Pourtant on pourrait le croire quand il affirme : « Je me tiens pour un voyant ...» (p. 285). Heureusement, son hommage à Moby Dick de Melville (p. 254) m'avait prévenu en sa faveur. Mais on comprendra peut-être que le bonhomme puisse susciter des réactions pour le moins "contrastées", génial pour les uns, insupportable pour les autres. Pour moi, c'est les deux à tour de rôle.

Voilà ce que je dis, moi.