samedi, 08 novembre 2025

DAVID BELLOS EST MORT

La plus belle biographie que j'aie jamais lue.

Une gueule classique d'intellectuel.

Journal Le Monde, 4 novembre 2025.

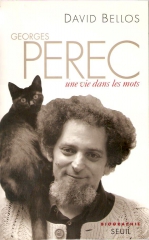

La nouvelle ne pouvait pas m'échapper : l'immense biographe de l'écrivain George Perec vient de mourir. La "nécro" écrite par Denis Cosnard précise qu'il souffrait d'athérosclérose et que sa vie s'est interrompue dans sa résidence secondaire à Doussard (au-dessus du lac d'Annecy, si je me souviens bien de mes aventures dans le coin). Il avait 80 ans. Je ne trouve rien de mieux que de vous resservir tel quel le papier que j'avais publié ici même le 14 février 2016 après la lecture de la plus belle biographie que j'aie jamais lue de ma vie. Que David Bellos ait jugé bon, du fait semble-t-il des critiques formulées par "Les Amis de Georges Perec", de rééditer sa somme amendée et enrichie n'amoindrit en rien mon enthousiasme et mon admiration pour le travail accompli.

***

« Je vous préviens, l’extraordinaire biographie de Georges Perec par David Bellos ne vous incitera peut-être pas à devenir un adepte de son œuvre littéraire. Mais à coup sûr, elle vous fera aimer le bonhomme dont celle-ci est sortie. Un homme trop tôt disparu. Un homme qui fut violemment aux prises avec l’existence dès son plus jeune âge (père mort pour la France en 1940, mère morte à Auschwitz), et qui a, sur les décombres d’une enfance dévastée par l’histoire, construit une œuvre littéraire complètement atypique, unique dans le paysage français du 20ème siècle.

Je le dis sans barguigner : Georges Perec, une vie dans les mots, est un chef d’œuvre accompli. Je ne sais pas quelle part de sa vie David Bellos a consacrée à rassembler la monstrueuse matière dont son ouvrage se trouve constitué à l’arrivée. Toujours est-il que David Bellos a amplement mérité de l’innommée patrie de la littérature, qui se nomme peut-être humanité. Même si on met le mot au pluriel. Car le Perec que l'auteur restitue vibre devant nous comme s'il était vivant : un véritable tour de force. Sa biographie a tous les aspects de la rigueur, disons scientifique, qu'on attend de l'université, et en même temps le lecteur perçoit à tout instant une empathie vaste et profonde. David Bellos, à n'en pas douter, aime son sujet.

Autant le dire tout de suite : les livres de Georges Perec suscitent davantage mon admiration pour la prouesse que mon amour du contenu. Je suis de ceux qui tiennent dans un mépris obstiné tout ce qui se revendique d'une performance sportive. Et je suis désolé de le dire : il y a du défi sportif dans beaucoup de ses œuvres. En revanche, tous les détails de son existence, tels que rapportés fidèlement par le biographe, suscitent mon adhésion, mon enthousiasme, ma ferveur. Mon émotion à maintes reprises. Si les livres me laissent un peu froid, on ne peut guère trouver d'homme plus attachant que celui qui les a écrits, tel qu'il apparaît sous la plume de David Bellos. C'est ainsi que j'en viens à considérer sa biographie de GP comme un roman formidable.

Car en se limitant le plus possible aux données factuelles, David Bellos touche son lecteur plus fortement et de plus près que s'il avait cherché à l'émouvoir. Et j'avoue humblement que j'ai marché à fond : je sors de ce bouquin ébloui autant par la qualité du bonhomme dont il est parlé que par la façon dont il en est parlé tout au long.

Je sais bien qu’il faut commencer un livre par le début, mais j’ai envie de parler de cette biographie en isolant deux détails peut-être infimes, perdus parmi les 700 et quelques pages qu’il a fallu à David Bellos pour rendre compte de Georges Perec. Deux détails qui m'apparaissent comme la signature d'un homme. Le premier de ces détails se situe au chapitre 25, qui m’a, je dois l’avouer, fait hurler de rire, tant il fait flamboyer la particularité du personnage.

Pensez, un type voué à la littérature qui se fait embaucher au CNRS, pour s’occuper du classement de toute la documentation scientifique consultable par les chercheurs. Et pas de la petite science : le LA 48 (Laboratoire Associé) s’occupe de recherches sur tout ce qui concerne la neurophysiologie du sommeil et de l’état de veille, sous la houlette « granitique » de Paul Dell. C’est ainsi que Gorges Perec devint, en 1961, « documentaliste classé technicien IIIB » dans la fonction publique.

Le personnel du laboratoire, à commencer par André Hugelin, qui se résigna à embaucher ce jeune homme aux dents gâtées, mal habillé, et peut-être même mal lavé, est d’abord incrédule. Mais il ne le resta pas longtemps, car le moteur du génie combinatoire de Perec se mit à vrombir, et quelque temps après, « … le système de documentation mis au point par Perec suscita beaucoup d’admiration et le bruit se répandit de sa qualité dans les autres laboratoires de recherche. Des émissaires passaient maintenant sous des motifs divers et profitaient d’un brin de causette pour traîner devant les fichiers et le plan de classement ». Il avait fait la preuve de sa stupéfiante virtuosité.

Mais Perec, sous ses dehors de malhabile timide et mal fichu, était un diable facétieux. Il sut prendre sa revanche sur l’obscurité de son boulot mal payé. Il assaisonna en effet maintes fiches de l’admirable fichier scientifique de vinaigrettes de sa façon. C’est ainsi que, dans le fichier du laboratoire s’occupant de la neurophysiologie du sommeil, on trouve une fiche répertoriant un ouvrage intitulé Les Choses (auquel il doit son prix Renaudot de 1965).

C’est ainsi que les chercheurs peuvent tomber sur un article ainsi référencé : « "Attention et respiration", publié dans Kononk. Akad. Wetenschap. Amsterdam Proc. Sec.Sci1 (1899), p. 121-138 », par un savant nommé Caspar Winckler, nom ancré dans l’archéologie de Georges Perec (et rien que la lettre W !), et qui deviendra celui d’un personnage central de son chef d’œuvre, La Vie mode d’emploi.

C’est ainsi que, en 1994, « il arrive encore que de petits groupes se retrouvent au fond d’un bar pour y écouter le compte rendu de Perec concernant les effets électrochimiques observés sur les sopranos soumises à une pluie de tomates nourrie et régulière », tout ça parce qu’il avait glissé son canular parmi les autres publications savantes, toutes très sérieuses, évidemment.

Ce texte, intitulé « Experimental Demonstration » est redoutable : « On dit même que lors d’une réunion de la commission de biochimie du CNRS, le président de séance jeta un coup d’œil sur une photocopie du canular de Perec qui s’était glissée (par inadvertance ?) dans la pile de dossiers qu’il avait devant lui. Il parcourut la première page, vira au cramoisi, se mit à bafouiller et dut se cramponner aux bras de son fauteuil. "Experimental Demonstration" fut à l’origine du seul cas connu d’une commission du CNRS s’accordant une interruption de séance pour cause de … fou rire ». Irrésistible. Si non è vero, ben trovato.

Le deuxième détail est une anecdote, racontée à la page 586 du volume. Perec est amoureux de Catherine, la dernière femme de sa vie. Ils sont au restaurant « Le Balzar », en train de manger une raie au beurre noir : « … une goutte de gras tacha le chemisier de la jeune femme. Pour qu’elle ne se sente pas gênée, Perec trempa le doigt dans la saucière et barbouilla de beurre la chemise indienne que lui-même portait. Catherine ne savait pas qu’un tel charme pût exister ». Vous la voyez, la scène ? Cette histoire me ravit : vous en connaissez beaucoup, vous, des types cravatés et costumés, capables de saloper, par amour, leur ensemble Kenzo ?

Tendresse et facétie : deux mots qui signent le personnage dans ses relations avec les autres, autant que je peux en connaître.

Je terminerai ce billet sur le portrait de « Pierre G. », que David Bellos pense avoir reconnu pour être celui de Georges Perec (initiales inversées) sous la plume de Jean-Bertrand Pontalis, son psychanalyste, dans son livre L’Amour des commencements : « Une inépuisable banque de données en désordre, un ordinateur facétieux sans mode d’emploi, un Pécuchet privé de son Bouvard, telle était la mémoire de Pierre. Parfois pourtant elle se fixait et c’est alors qu’elle s’égarait. Elle allait visiter, explorer des lieux, obstinée à les capter, à les saisir comme un photographe à l’affût ou comme un huissier de justice. Pierre me décrivait les rues où il avait vécu, les chambres où il avait logé, le dessin du papier mural, me précisait les dimensions du lit, de la fenêtre, la place de chaque meuble, la forme du bouton de porte » (p.538). La mémoire de Georges Perec embrasse de vastes territoires, mais elle est capable, à l’occasion, de « zoomer » sur des détails de façon à les grossir, comme on fait en macrophotographie. Une excellente illustration de ce fonctionnement mental (embrasser la diversité du monde sans perdre le souci du tout petit détail) est offerte par La Vie mode d'emploi, ce bouquin aussi concentré que de grande dimension.

L'homme Georges Perec était tellement attachant que les témoignages d'affection ne manquent pas. Ainsi, l'épouse de Laurent de Brunhoff, continuateur des aventures de Babar : « "Perec a apporté le soleil dans notre vie", dit Marie-Claude. Bien sûr, dans ce nouvel environnement familial, il en profita pour se faire materner. "Mais tout le monde avait envie de materner Perec !" ajoute-t-elle » (p.579).

Merci à David Bellos pour ces moments de jubilation.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : le travail de David Bellos est absolument impeccable. Il est donc forcément maniaque et petit de ma part de relever quelques très rares détails, trop minuscules pour faire une ombre d'ombre à l’ensemble. Vingt-deux ans après la parution, je peux me le permettre. 1) Il me semble que le psychanalyste Pontalis se prénomme Jean-Bertrand et non Jean-Baptiste. 2) Le Georges Perec de Claude Burgelin est publié non en 1989, mais en 1988. 3) En musique, « coda » est du genre féminin. 4) « Anagramme » est également du genre féminin, mais là, franchement, c’est la bourde impardonnable, vu la consommation qu’a faite Georges Perec de la chose. 5) Autre impardonnabilité : la slivovitz (p. 237) est un alcool de quetsche, et pas d'abricot, monsieur Bellos, soit dit en tout respect. »

10:17 Publié dans DANS LES JOURNAUX, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : georges perec, david bellos, littérature, journal le monde, denis cosnard, les amis de georges perec, auschwitz, georges perec une vie dans les mots, cnrs, paul dell, andré hugelin, les choses, prix renaudot 1965, la vie mode d'emploi, jean-bertrand pontalis, claude burgelin

lundi, 22 mai 2017

GEORGES PEREC DANS LA PLÉIADE

A peine apprends-je que Georges Perec entre dans la Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard) que voilà le coffret de deux volumes installé sur mes rayons. Et qui plus est accompagné de l’Album de l’année de la collection, consacré à Perec par un de ses plus grands connaisseurs, c’est-à-dire par l'excellent et Lyonnais Claude Burgelin.

A peine apprends-je que Georges Perec entre dans la Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard) que voilà le coffret de deux volumes installé sur mes rayons. Et qui plus est accompagné de l’Album de l’année de la collection, consacré à Perec par un de ses plus grands connaisseurs, c’est-à-dire par l'excellent et Lyonnais Claude Burgelin.

Je ne dis pas "connaisseur" par hasard : non content d’avoir côtoyé l’homme et l’écrivain, il en a donné, en 1988, une biographie littéraire (Georges Perec, Seuil, coll. Les contemporains). On lit même, dans l’extraordinaire biographie que David Bellos a consacrée à Perec (Seuil, 1994), que Burgelin est compté dans le cercle des « vieux amis de Perec » (p.712). On peut compter sur lui pour faire partager au lecteur la connaissance, précise et chaleureuse, qu’il a de l’homme et de l’écrivain, tant par le choix des documents que par le propos qu’il tient.

l’homme et l’écrivain, il en a donné, en 1988, une biographie littéraire (Georges Perec, Seuil, coll. Les contemporains). On lit même, dans l’extraordinaire biographie que David Bellos a consacrée à Perec (Seuil, 1994), que Burgelin est compté dans le cercle des « vieux amis de Perec » (p.712). On peut compter sur lui pour faire partager au lecteur la connaissance, précise et chaleureuse, qu’il a de l’homme et de l’écrivain, tant par le choix des documents que par le propos qu’il tient.

Les deux volumes (n°623 et 624) sont sobrement présentés sous l’appellation d’ « Œuvres », pour la raison que la diversité des tâches auxquelles s’est livré Perec au cours de sa brève existence (il est mort à quarante-six ans) mettrait la collection de prestige de l’éditeur en infraction à sa vocation presque (il y a quelques exceptions, comme Henri Michaux) exclusivement littéraire. Il a en effet donné des jeux à la revue Ça m’intéresse, des mots croisés, etc.

Et je ne parle pas du – qu’on me pardonne – fatras des publications posthumes : on dirait que, à l’instar des bouts de nappe en papier signées ou griffonnées par Picasso précieusement conservés dans le restaurant, il fallait absolument immortaliser le moindre brimborion qui porte la trace du grand homme. Je ne suis pas sûr qu’il faille absolument ennoblir par la publication ce que Perec lui-même appelait « l’infra-ordinaire », mais bon. Son œuvre proprement littéraire est déjà assez placée sous le signe du disparate qu’il n’y a peut-être pas à vouloir à tout prix inclure dans d’improbables « Œuvres complètes » jusqu’au plus petit souvenir laissé par l’homme, si grand qu’on puisse le considérer.

Personnellement, si je suis touché par W ou le souvenir d’enfance ou Je me Souviens, intéressé par Les Choses, amusé par les performances lexicales de La Disparition ou la désinvolture osée de Les Revenentes, immergé dans la matière océanique de La Vie mode d’emploi, je reste sceptique devant la virtuosité des « onzains hétérogrammatiques », et la Tentative d’épuisement d’un lieu parisien me laisse indifférent : inventorier les plus minuscules faits (y compris chaque passage de bus) observés depuis le Café de la Mairie ou le Tabac de la place Saint-Sulpice, pourquoi pas, mais sans moi. Même si je passe à côté d'un aspect (l' « infra-ordinaire ») pour lequel Perec lui-même manifestait un grand intérêt.

Il y a, dans Les Choses (1965), une formidable « enquête de motivation » sur une future néo-bourgeoisie, faite de gens instruits et frustrés, Jérôme et Sylvie, qui participent à la naissance et à l’essor des premières entreprises de sondages d'opinion – si ce sont des « instituts », c’est au même titre que ces endroits qu’on appelle « instituts de beauté » –, goûtent à l’extrême les belles choses qu’ils sont hors d’état de s’offrir (mais à la fin, « ils auront leur canapé Chesterfield »). Ce n'est qu'en 1970 que Jean Baudrillard, philosophe quoique pataphysicien, publie La Société de consommation : il y a déjà quelque temps que la fascination des futures « classes moyennes » pour les objets et pour l'habileté diabolique avec laquelle ils sont vantés (la publicité) fait des ravages.

Il y a, dans Les Choses (1965), une formidable « enquête de motivation » sur une future néo-bourgeoisie, faite de gens instruits et frustrés, Jérôme et Sylvie, qui participent à la naissance et à l’essor des premières entreprises de sondages d'opinion – si ce sont des « instituts », c’est au même titre que ces endroits qu’on appelle « instituts de beauté » –, goûtent à l’extrême les belles choses qu’ils sont hors d’état de s’offrir (mais à la fin, « ils auront leur canapé Chesterfield »). Ce n'est qu'en 1970 que Jean Baudrillard, philosophe quoique pataphysicien, publie La Société de consommation : il y a déjà quelque temps que la fascination des futures « classes moyennes » pour les objets et pour l'habileté diabolique avec laquelle ils sont vantés (la publicité) fait des ravages.

Il y a, dans La Vie Mode d’emploi, les mille et une aventures d’une foule d’individus d’extractions variées, aux trajectoires imprévisibles, plus ou moins rectilignes ou sinusoïdales, et en particulier, en plein centre, la relation si étroite, si distante et si étrange entre le richissime Bartlebooth et Winckler, cet artisan machiavélique qui se vengera d’on ne sait trop quoi en rendant impossible l’achèvement d’un puzzle qui aura raison du cœur du milliardaire. Livre étourdissant et fascinant.

d’extractions variées, aux trajectoires imprévisibles, plus ou moins rectilignes ou sinusoïdales, et en particulier, en plein centre, la relation si étroite, si distante et si étrange entre le richissime Bartlebooth et Winckler, cet artisan machiavélique qui se vengera d’on ne sait trop quoi en rendant impossible l’achèvement d’un puzzle qui aura raison du cœur du milliardaire. Livre étourdissant et fascinant.

Il y a, dans Je me Souviens, la référence à un monde où je me reconnais en grande partie, un monde qui, pour l’essentiel, fut le mien : question de génération, certainement, mais pas seulement. Roland Brasseur a beau documenter soigneusement (Je me Souviens de Je me Souviens, Le Castor astral, 1998, sous-titré « notes pour Je me souviens de Georges Perec à l’usage des générations oublieuses ») les 479 + 1 souvenirs consignés dans le livre de Georges Perec, qui parmi les jeunes aurait la curiosité d’aller y jeter un œil ?

Il y a, dans Je me Souviens, la référence à un monde où je me reconnais en grande partie, un monde qui, pour l’essentiel, fut le mien : question de génération, certainement, mais pas seulement. Roland Brasseur a beau documenter soigneusement (Je me Souviens de Je me Souviens, Le Castor astral, 1998, sous-titré « notes pour Je me souviens de Georges Perec à l’usage des générations oublieuses ») les 479 + 1 souvenirs consignés dans le livre de Georges Perec, qui parmi les jeunes aurait la curiosité d’aller y jeter un œil ?

Quand j’ai la curiosité d’ouvrir l’album de famille qui rassemble des photos de gens qui m’ont précédé il y a un siècle et demi, j’ai beau savoir que mon existence a quelque chose à voir avec la leur, ma mémoire n'est ici qu'une page blanche. Si le livre de Perec s’était intitulé Traces pour archéologues à venir, Brasseur aurait été le premier de ces derniers. Et peut-être le dernier.

Quant à W ou le Souvenir d’enfance, il touche le lecteur de façon très indirecte, je dirai : par l’effet que produit la cohabitation de deux univers « violemment clivés », pour reprendre des termes de Claude Burgelin, l’un désespérément vide pour cause d’absence à sa propre vie (« Je n’ai pas de souvenirs d’enfance »), mais désespérément et patiemment reconstitué, comme fait Bartlebooth (« I would prefer not to », serine le Bartleby de Herman Melville, un autre grand absent) avec les puzzles de Winckler ; l’autre, concentrationnaire et impitoyable, où l’auteur imagine un ailleurs utopique, mais un ailleurs qui a concrètement existé, et dont sa mère n’est pas revenue.

dirai : par l’effet que produit la cohabitation de deux univers « violemment clivés », pour reprendre des termes de Claude Burgelin, l’un désespérément vide pour cause d’absence à sa propre vie (« Je n’ai pas de souvenirs d’enfance »), mais désespérément et patiemment reconstitué, comme fait Bartlebooth (« I would prefer not to », serine le Bartleby de Herman Melville, un autre grand absent) avec les puzzles de Winckler ; l’autre, concentrationnaire et impitoyable, où l’auteur imagine un ailleurs utopique, mais un ailleurs qui a concrètement existé, et dont sa mère n’est pas revenue.

Pour entrer dans l’univers extraordinairement polymorphe, voire éclaté de l’œuvre créée par Georges Perec, je ne peux cependant que recommander de passer par la biographie de David Bellos (Seuil, sous-titré « une vie dans les mots »). J’en avais parlé ici le 14 février 2016. La lecture de ce monument - un grand roman, pour ainsi dire - avait bouleversé ma perception de l’homme et de l’œuvre, en même temps qu’elle me bouleversait personnellement.

Pour entrer dans l’univers extraordinairement polymorphe, voire éclaté de l’œuvre créée par Georges Perec, je ne peux cependant que recommander de passer par la biographie de David Bellos (Seuil, sous-titré « une vie dans les mots »). J’en avais parlé ici le 14 février 2016. La lecture de ce monument - un grand roman, pour ainsi dire - avait bouleversé ma perception de l’homme et de l’œuvre, en même temps qu’elle me bouleversait personnellement.

Je garderai mes réticences à l’égard de tout ce qu’il y a eu d’expérimental, voire d’excessivement « cérébral » dans les multiples activités du cerveau fertile de l’auteur, mais je ne peux oublier la substance vivante et vibrante dont est constitué l’ensemble de son œuvre.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE, PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, pléiade gallimard, collection de la pléiade, éditions gallimard, éditions du seuil, claude burgelin, perec les choses, w ou le souvenir d'enfance, perec l'infra-ordinaire, perec la disparition, perec les revenentes, tentative d'épuisement d'un lieu parisien, la vie mode d'emploi, perec je me souviens, perec jérôme et sylvie, jean baudrillard, baudrillard la société de consommation, canapé chesterfield, roland brasseur je me souviens de je me souviens, david bellos, bellos georges perec une vie dans les mots, bartleby, i would prefer not to

vendredi, 25 mars 2016

GEORGES PEREC : W OU ...

... LE SOUVENIR D'ENFANCE

Décidément, la biographie de Georges Perec par David Bellos a eu sur moi un effet magique. Dans la foulée de La Disparition, j’ai relu W ou le souvenir d’enfance, de Georges Perec. Un drôle de livre, en vérité. D’abord, pourquoi W, et pas X ou Y ? Ici, W est une île perdue du côté de la Terre de Feu, dont la société installée là est entièrement et exclusivement organisée autour du sport. Une histoire inventée, dit l’auteur, alors qu’il avait treize ans, et dont, bien des années plus tard, il ne lui reviendra que les deux éléments cités.

Décidément, la biographie de Georges Perec par David Bellos a eu sur moi un effet magique. Dans la foulée de La Disparition, j’ai relu W ou le souvenir d’enfance, de Georges Perec. Un drôle de livre, en vérité. D’abord, pourquoi W, et pas X ou Y ? Ici, W est une île perdue du côté de la Terre de Feu, dont la société installée là est entièrement et exclusivement organisée autour du sport. Une histoire inventée, dit l’auteur, alors qu’il avait treize ans, et dont, bien des années plus tard, il ne lui reviendra que les deux éléments cités.

Mais on a rencontré un W dans La Vie mode d’emploi. C’est celui de Gaspard Winckler qui, mourant trois ans avant son richissime client Bartlebooth, aura eu le temps de lui fabriquer les cinq cents puzzles commandés, mais surtout, d’ourdir une vengeance absolument machiavélique, précisément grâce à un W qui s’avérera fatal pour le commanditaire, arrivé à la fin du quatre cent trente-neuvième.

Pas la peine de chercher à quoi se rattache le choix du W : je crois me souvenir que même David Bellos, dans sa biographie très complète, avoue son ignorance. Quoi qu’il en soit, ce qui frappe, dans W …, c’est la composition : trente-sept chapitres (onze + vingt-six) où, en alternance, Georges Perec rassemble les lambeaux de souvenirs qui lui restent de son enfance, et décrit l’univers concentrationnaire et sportif qui est celui des habitants de W (mais les chapitres impairs, jusqu’au 11, semblent annoncer un autre livre). Quoi qu’il en soit, si W … est une autobiographie, elle est « visiblement, violemment clivée » (Claude Burgelin, Georges Perec, Seuil, 1988, p. 138).

Les deux parties sont séparées par un (…) qui n’est pas sans poser question. Laissons cela : l’enquête que doit mener le Gaspard Winckler adulte sur le sort du Gaspard Winckler enfant dont un réseau mystérieux lui a attribué le nom pour le sauver d’un mauvais pas, cette enquête n’aboutira pas. On n’aura même aucune nouvelle de l’enquêteur qui porte le même nom : Perec laisse tomber son personnage comme une vieille chaussette. Quoique ...

L’enfant, atteint d’une mélancolie inguérissable, met sa mère au désespoir. Comme elle a les moyens, elle décide de lui faire voir le monde, et passe pour cela par la voie des mers. Hélas, on apprend que le bateau s’est éventré sur un rocher, quelque part vers la Terre de Feu. Et l’on apprend que le Gaspard Winckler enfant n’a pas été retrouvé parmi les cadavres. Que de mystères. On devine vaguement, malgré tout, que les deux Gaspard Winckler ne font qu'un seul et même Georges Perec : à la fois celui qui cherche et celui à la recherche de qui on part.

Dans les chapitres autobiographiques, Georges Perec a voulu, apparemment, adopter l’attitude d’un greffier (ou d’un gendarme, avec deux doigts, sur une machine à écrire mécanique) en train de taper un rapport administratif : le ton est neutre, absolument dépourvu de pathos, jusqu’à donner parfois l’impression que l’auteur parle de quelqu’un d’autre que lui, tant il met de distance entre lui-même et son passé. Ce n’est d’ailleurs pas entièrement faux : l’enfant qu’il fut semble comme objectivé par un adulte en position d’observateur.

Une curieuse impression de froideur s’en dégage à la lecture : mes souvenirs sont-ils vraiment mes souvenirs (et toute cette sorte de considérations) ? Le deuxième chapitre, qui commence d’ailleurs de façon tout à fait paradoxale, explique cela, au moins en partie : « Je n’ai pas de souvenirs d’enfance. Jusqu’à ma douzième année à peu près, mon histoire tient en quelques lignes : j’ai perdu mon père à quatre ans, ma mère à six ; j’ai passé la guerre dans diverses pensions de Villard-de-Lans. En 1945, la sœur de mon père et son mari m’adoptèrent.

Cette absence d’histoire m’a longtemps rassuré : sa sécheresse objective, son évidence apparente, son innocence, me protégeaient, mais de quoi me protégeaient-elles, sinon précisément de mon histoire, de mon histoire vécue, de mon histoire réelle, de mon histoire à moi qui, on peut le supposer, n’était ni sèche, ni objective, ni apparemment évidente, ni évidemment innocente ? » (p.13). Quoi ? Pas le plus petit souvenir-écran ? Tout est scotomisé ? Forclos ? Refoulé ? Comme si le petit Georges était pour le grand Perec un territoire à (re)conquérir ?

Quant aux chapitres consacrés à la fiction sportive et totalitaire – et totalitaire parce que totalement sportive – (à partir du 12), ils sont conçus à la manière d’une démarche proprement ethnologique : sur cet îlot de la Terre de Feu vit une peuplade particulière, avec son organisation, ses rituels. Il s’agit de décrire avec exactitude les différents aspects du système. Là encore, le ton est neutre, mais pour une raison plus normale, pourrait-on dire.

Disons-le, c’est une société militarisée. Toute l’île est une immense et rigide caserne, où le destin de chacun suit une voie toute tracée : participer un jour à la guerre de tous contre tous. Une société qui ne fait place à rien d’autre qu’au sport. A l’âge requis, tous les garçons entrent dans la compétition, parfois d’une brutalité et d’une sauvagerie sans nom. Va se dessiner une hiérarchie entre individus, qui dépend des performances dont chacun est capable. Mais une hiérarchie précaire et constamment sujette à modification.

Les filles, de leur côté, servent exclusivement à produire les futurs athlètes, sûres qu’elles sont d’être un jour violées par les coureurs les plus rapides lancés à leur poursuite, au cours d’une compétition prévue à cet effet. Bref, un monde admirable et attrayant, que je ne détaillerai pas davantage.

Pour synthétiser l’idée qu’on peut se faire d’un tel monde, il faut se référer à ce que dit Hannah Arendt dans Les Origines du totalitarisme. Un passage de W … le résume à merveille : « La Loi est implacable, mais la Loi est imprévisible. Nul n’est censé l’ignorer, mais nul ne peut la connaître » (p.155). Saisissante synthèse de l'essence viscéralement arbitraire de tout système totalitaire. L'état de droit, en quelque sorte, mais en l'occurrence l'état de non-droit.

En fin de compte, W ou le souvenir d’enfance me reste un livre déroutant et inclassable. Cette impression est peut-être liée à ce que dit Claude Burgelin, qui a très bien connu l’auteur, dans son Georges Perec : « un livre lentement, difficilement élaboré. Commencé dès 1969, il paraît l’année même où Perec achève son analyse. Si ce travail analytique n’est jamais mentionné, W en est à l’évidence marqué » (p.137, voir ici aux 16-17 février).

Seule réserve que je me permettrai : je regrette que Perec, dans son chapitre XXXVII, explicite aussi nettement la signification qu’il faut donner à son livre. Il cite L’Univers concentrationnaire de David Rousset et évoque les « camps de déportation » installés par le Chili de Pinochet en Terre de Feu.

On n’avait pas besoin de ça : on avait compris.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, w ou le souvenir d'enfance, perec la disparition, perec la vie mode d'emploi, david bellos, bellos georges perec une vie dans les mots, gaspard winckler, hannah arendt, les origines du totalitarisme, claude burgelin, burgelin georges perec, david rousset, l'univers concentrationnaire, chili pinochet

mardi, 22 mars 2016

GEORGES PEREC : LA DISPARITION

2

2

Résumé : comme l’écrit Perec : « Oui, fit Savorgnan, disons qu’Anton tout à la fois montrait mais taisait, signifiait mais masquait » (p.111).

Anton, c’est Anton Voyl, le personnage principal, celui qui disparaît, comme par hasard, à la fin du chapitre 4, sachant qu’il n’y a pas de chapitre 5, remplacé par une simple page blanche. C’est d’ailleurs parce qu’il a disparu que le roman existe. Or, si l’on rapproche son nom de celui d’un autre personnage du livre, Amaury Conson, on comprend que Georges Perec est dans un jeu qui fait penser à « Des chiffres et des lettres » (sans les chiffres). Voyelle et consonne, c’est Voyl et Conson. Ouah, la ficelle ! Il fallait y penser.

Et Perec enfonce le clou : « On s’approcha d’Amaury [Conson] qui parcourait l’album. Il comportait vingt-six folios, tous blancs, sauf, au folio cinq, un placard oblong, sans illustration … » (p.112, cf. l'absence de chapitre 5). Parmi les vingt-six folios (les lettres), on retient le cinquième (le « e »). Si l’on n’a pas compris … Est-il vrai, comme l’affirme Claude Burgelin (un très proche de l'auteur) dans son Georges Perec (1988), que certains commentateurs professionnels n’ont pas vu la clé de l’énigme, à parution (1969) ?

La Disparition est donc un roman à clé. Un autre exemple, moins central celui-là, montre que Perec l’a bourré à craquer de références cachées, comme les ébénistes de la Renaissance s’ingéniaient à fabriquer des meubles à secrets, à tiroirs multiples. Il s’agit d’Augustus B. Clifford, autre personnage : « Il s’approcha. Il prit dans sa main l’oblong carton, suivant du doigt l’insinuant parcours du subtil signal nippon.

Soudain, il poussa un cri affolant, inhumain :

- Ai ! Ai ! Un Zahir ! Là, là, un Zahir !

Sa main battit l’air. Il tomba, mort » (p.134). C’est vrai qu’on meurt beaucoup, dans cette histoire. Mais un Zahir, qu’est-ce que c’est ?

Eh bien ça a d’abord à voir avec la signification et l’interprétation : dans la tradition islamique, le mot Zahir signifie « sens littéral », par opposition au Batin, « sens caché ». Encore une histoire de lettres, quoi. Mais aussi et surtout une référence à l’auteur argentin Jorge Luis Borges et à une nouvelle qui figure dans son recueil L’Aleph (Gallimard, 1967), intitulée précisément Le Zahir.

On lit, à la première page : « (A Guzerat, à la fin du XVIII° siècle, un tigre fut Zahir ; à Java, un aveugle de la mosquée de Surakarta, que lapidèrent les fidèles ; en Perse, un astrolabe que Nadir Shah fit jeter au fond de la mer ; dans les prisons du Mahdi, vers 1892, une petite boussole que Rudolf Carl von Slatin toucha, enveloppée dans un lambeau de turban ; à la mosquée de Cordoue, selon Zotenberg, une veine dans le marbre de l’un des mille deux cents piliers ; au ghetto de Tétouan, le fond d’un puits.) ».

Voici ce que le passage devient, dans La Disparition, après la lipogrammatraduction opérée par Perec : « A Masulipatam, un jaguar fut Zahir ; A Java, un fakir albinos d’un hôpital à Surakarta, qu’on lapida ; A Shiraz, un octant qu’Ibnadir Shah lança au fond du flot ; dans la prison du Mahdi, un compas qu’on cacha dans l’haillon d’un paria qu’Oswald Carl von Slatim [sic] toucha ; dans l’Alhambra d’Abdou Abdallah, à Granada, suivant Zotanburg, un filon dans l’onyx d’un fronton ; dans la Kasbah d’Hammam-Lif, l’obscur fond d’un puits ; à Bahia Bianca, au coin d’un sou où s’abîma, dit-on, Borgias » (p.139).

Le dernier détail, absent de l’original, évoque les choses bizarres qui arrivent à Borges-personnage, dans la nouvelle de Borges-auteur (« Je demandai une orangeade ; en me rendant la monnaie, on me donna le Zahir ; je le contemplai un instant ; je sortis dans la rue, peut-être avec un début de fièvre. » Et ça ne va pas s’arranger, même après qu’il s’en sera débarrassé.). Ce que devient le passage de Borges (traduction de l'excellent Roger Caillois), une fois soumis à la contrainte, n'est pas sans intérêt.

Pour finir là-dessus, on lit dans La Disparition ceci : « Sans savoir tout à fait où naissait l’association, il s’imaginait dans un roman qu’il avait lu jadis, un roman paru, dix ans auparavant, à la Croix du Sud, un roman d’Isidro Parodi, ou plutôt d’Honorio Bustos Domaicq, qui racontait l’inouï, l’ahurissant, l’affolant coup du sort qui frappait un banni, un paria fugitif » (p.32).

C’est sûr, Georges Perec connaît assez bien les œuvres de Borges. Les amateurs du même sont contents d’être ainsi mis dans la confidence et de faire partie des « initiés », puisqu’ils reconnaissent au passage Six problèmes pour Don Isidro Parodi et Chroniques de Bustos Domecq (mais avec un "e"). Hommage et révérence de Perec à l’auteur labyrinthique amateur de mystère, orfèvre d’un fantastique à l’étrange teneur métaphysique.

Faire partie des initiés : voilà pourquoi Borges, et après lui Georges Perec, font un tabac parmi les intellectuels. Mais on a le droit de rester à distance de ce genre de littérature, où l’ironie, hautaine ou affable, et le rôle dévolu à l’intelligence et à la culture ont de quoi intimider (décourager ?) le lecteur, même de bonne volonté.

Dans W ou le souvenir d’enfance, Perec écrit ceci au sujet du plaisir de la lecture : « je lis peu, mais je relis sans cesse, Flaubert et Jules Verne, Roussel et Kafka, Leiris et Queneau ; je relis les livres que j’aime et j’aime les livres que je relis, et chaque fois avec la même jouissance, que je relise vingt pages, trois chapitres ou le livre entier : celle d’une complicité, d’une connivence, ou plus encore, au-delà, celle d’une parenté enfin retrouvée » (p.193). Queneau et Roussel sont bien là, mais pas Borges. J’ai envie de dire : priorité à l’intelligence dans la pratique de l’écriture.

Je n’ai rien contre l’intelligence. Tout dépend de ce qu’on en fait, et de la place qu'on lui accorde.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, perec la disparition, éditions denoël, oulipo, lipogramme, claude burgelin, jorge luis borges, borges l'aleph, borges le zahir, borges six problèmes pour don isidro parodi, chroniques de bustos domecq, raymond roussel, raymond queneau

dimanche, 14 février 2016

GEORGES PEREC

Je vous préviens, l’extraordinaire biographie de Georges Perec par David Bellos ne vous incitera peut-être pas à devenir un adepte de son œuvre littéraire. Mais à coup sûr, elle vous fera aimer le bonhomme dont celle-ci est sortie. Un homme trop tôt disparu. Un homme qui fut violemment aux prises avec l’existence dès son plus jeune âge (père mort pour la France en 1940, mère morte à Auschwitz), et qui a, sur les décombres d’une enfance dévastée par l’histoire, construit une œuvre littéraire complètement atypique, unique dans le paysage français du 20ème siècle.

Je vous préviens, l’extraordinaire biographie de Georges Perec par David Bellos ne vous incitera peut-être pas à devenir un adepte de son œuvre littéraire. Mais à coup sûr, elle vous fera aimer le bonhomme dont celle-ci est sortie. Un homme trop tôt disparu. Un homme qui fut violemment aux prises avec l’existence dès son plus jeune âge (père mort pour la France en 1940, mère morte à Auschwitz), et qui a, sur les décombres d’une enfance dévastée par l’histoire, construit une œuvre littéraire complètement atypique, unique dans le paysage français du 20ème siècle.

Je le dis sans barguigner : Georges Perec, une vie dans les mots, est un chef d’œuvre accompli. Je ne sais pas quelle part de sa vie David Bellos a consacrée à rassembler la monstrueuse matière dont son ouvrage se trouve constitué à l’arrivée. Toujours est-il que David Bellos a amplement mérité de l’innommée patrie de la littérature, qui se nomme peut-être humanité. Même si on met le mot au pluriel. Car le Perec que l'auteur restitue vibre devant nous comme s'il était vivant : un véritable tour de force. Sa biographie a tous les aspects de la rigueur, disons scientifique, qu'on attend de l'université, et en même temps le lecteur perçoit à tout instant une empathie vaste et profonde. David Bellos, à n'en pas douter, aime son sujet.

Autant le dire tout de suite : les livres de Georges Perec suscitent davantage mon admiration pour la prouesse que mon amour du contenu. Je suis de ceux qui tiennent dans un mépris obstiné tout ce qui se revendique d'une performance sportive. Et je suis désolé de le dire : il y a du défi sportif dans beaucoup de ses œuvres. En revanche, tous les détails de son existence, tels que rapportés fidèlement par le biographe, suscitent mon adhésion, mon enthousiasme, ma ferveur. Mon émotion à maintes reprises. Si les livres me laissent un peu froid, on ne peut guère trouver d'homme plus attachant que celui qui les a écrits, tel qu'il apparaît sous la plume de David Bellos. C'est ainsi que j'en viens à considérer sa biographie de GP comme un roman formidable.

Car en se limitant le plus possible aux données factuelles, David Bellos touche son lecteur plus fortement et de plus près que s'il avait cherché à l'émouvoir. Et j'avoue humblement que j'ai marché à fond : je sors de ce bouquin ébloui autant par la qualité du bonhomme dont il est parlé que par la façon dont il en est parlé tout au long.

Je sais bien qu’il faut commencer un livre par le début, mais j’ai envie de parler de cette biographie en isolant deux détails peut-être infimes, perdus parmi les 700 et quelques pages qu’il a fallu à David Bellos pour rendre compte de Georges Perec. Deux détails qui m'apparaissent comme la signature d'un homme. Le premier de ces détails se situe au chapitre 25, qui m’a, je dois l’avouer, fait hurler de rire, tant il fait flamboyer la particularité du personnage.

Pensez, un type voué à la littérature qui se fait embaucher au CNRS, pour s’occuper du classement de toute la documentation scientifique consultable par les chercheurs. Et pas de la petite science : le LA 48 (Laboratoire Associé) s’occupe de recherches sur tout ce qui concerne la neurophysiologie du sommeil et de l’état de veille, sous la houlette « granitique » de Paul Dell. C’est ainsi que Gorges Perec devint, en 1961, « documentaliste classé technicien IIIB » dans la fonction publique.

Le personnel du laboratoire, à commencer par André Hugelin, qui se résigna à embaucher ce jeune homme aux dents gâtées, mal habillé, et peut-être même mal lavé, est d’abord incrédule. Mais il ne le resta pas longtemps, car le moteur du génie combinatoire de Perec se mit à vrombir, et quelque temps après, « … le système de documentation mis au point par Perec suscita beaucoup d’admiration et le bruit se répandit de sa qualité dans les autres laboratoires de recherche. Des émissaires passaient maintenant sous des motifs divers et profitaient d’un brin de causette pour traîner devant les fichiers et le plan de classement ». Il avait fait la preuve de sa stupéfiante virtuosité.

Mais Perec, sous ses dehors de malhabile timide et mal fichu, était un diable facétieux. Il sut prendre sa revanche sur l’obscurité de son boulot mal payé. Il assaisonna en effet maintes fiches de l’admirable fichier scientifique de vinaigrettes de sa façon. C’est ainsi que, dans le fichier du laboratoire s’occupant de la neurophysiologie du sommeil, on trouve une fiche répertoriant un ouvrage intitulé Les Choses (auquel il doit son prix Renaudot de 1965).

C’est ainsi que les chercheurs peuvent tomber sur un article ainsi référencé : « "Attention et respiration", publié dans Kononk. Akad. Wetenschap. Amsterdam Proc. Sec.Sci1 (1899), p. 121-138 », par un savant nommé Caspar Winckler, nom ancré dans l’archéologie de Georges Perec (et rien que la lettre W !), et qui deviendra celui d’un personnage central de son chef d’œuvre, La Vie mode d’emploi.

C’est ainsi que, en 1994, « il arrive encore que de petits groupes se retrouvent au fond d’un bar pour y écouter le compte rendu de Perec concernant les effets électrochimiques observés sur les sopranos soumises à une pluie de tomates nourrie et régulière », tout ça parce qu’il avait glissé son canular parmi les autres publications savantes, toutes très sérieuses, évidemment.

Ce texte, intitulé « Experimental Demonstration » est redoutable : « On dit même que lors d’une réunion de la commission de biochimie du CNRS, le président de séance jeta un coup d’œil sur une photocopie du canular de Perec qui s’était glissée (par inadvertance ?) dans la pile de dossiers qu’il avait devant lui. Il parcourut la première page, vira au cramoisi, se mit à bafouiller et dut se cramponner aux bras de son fauteuil. "Experimental Demonstration" fut à l’origine du seul cas connu d’une commission du CNRS s’accordant une interruption de séance pour cause de … fou rire ». Irrésistible. Si non è vero, ben trovato.

Le deuxième détail est une anecdote, racontée à la page 586 du volume. Perec est amoureux de Catherine, la dernière femme de sa vie. Ils sont au restaurant « Le Balzar », en train de manger une raie au beurre noir : « … une goutte de gras tacha le chemisier de la jeune femme. Pour qu’elle ne se sente pas gênée, Perec trempa le doigt dans la saucière et barbouilla de beurre la chemise indienne que lui-même portait. Catherine ne savait pas qu’un tel charme pût exister ». Vous la voyez, la scène ? Cette histoire me ravit : vous en connaissez beaucoup, vous, des types cravatés et costumés, capables de saloper, par amour, leur ensemble Kenzo ?

Tendresse et facétie : deux mots qui signent le personnage dans ses relations avec les autres, autant que je peux en connaître.

Je terminerai ce billet sur le portrait de « Pierre G. », que David Bellos pense avoir reconnu pour être celui de Georges Perec (initiales inversées) sous la plume de Jean-Bertrand Pontalis, son psychanalyste, dans son livre L’Amour des commencements : « Une inépuisable banque de données en désordre, un ordinateur facétieux sans mode d’emploi, un Pécuchet privé de son Bouvard, telle était la mémoire de Pierre. Parfois pourtant elle se fixait et c’est alors qu’elle s’égarait. Elle allait visiter, explorer des lieux, obstinée à les capter, à les saisir comme un photographe à l’affût ou comme un huissier de justice. Pierre me décrivait les rues où il avait vécu, les chambres où il avait logé, le dessin du papier mural, me précisait les dimensions du lit, de la fenêtre, la place de chaque meuble, la forme du bouton de porte » (p.538). La mémoire de Georges Perec embrasse de vastes territoires, mais elle est capable, à l’occasion, de « zoomer » sur des détails de façon à les grossir, comme on fait en macrophotographie. Une excellente illustration de ce fonctionnement mental (embrasser la diversité du monde sans perdre le souci du tout petit détail) est offerte par La Vie mode d'emploi, ce bouquin aussi concentré que de grande dimension.

L'homme Georges Perec était tellement attachant que les témoignages d'affection ne manquent pas. Ainsi, l'épouse de Laurent de Brunhoff, continuateur des aventures de Babar : « "Perec a apporté le soleil dans notre vie", dit Marie-Claude. Bien sûr, dans ce nouvel environnement familial, il en profita pour se faire materner. "Mais tout le monde avait envie de materner Perec !" ajoute-t-elle » (p.579).

Merci à David Bellos pour ces moments de jubilation.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : le travail de David Bellos est absolument impeccable. Il est donc forcément maniaque et petit de ma part de relever quelques très rares détails, trop minuscules pour faire une ombre d'ombre à l’ensemble. Vingt-deux ans après la parution, je peux me le permettre. 1) Il me semble que le psychanalyste Pontalis se prénomme Jean-Bertrand et non Jean-Baptiste. 2) Le Georges Perec de Claude Burgelin est publié non en 1989, mais en 1988. 3) En musique, « coda » est du genre féminin. 4) « Anagramme » est également du genre féminin, mais là, franchement, c’est la bourde impardonnable, vu la consommation qu’a faite Georges Perec de la chose. 5) Autre impardonnabilité : la slivovitz (p. 237) est un alcool de quetsche, et pas d'abricot, monsieur Bellos, soit dit en tout respect.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, david bellos, bellos georges perec une vie dans les mots, éditions du seuil, georges perec les crenaudot, la vie mode d'emploi, jb pontalis, bouvard et pécuchet, slivovitz, claude burgelin, pontalis l'amor des commencements

mardi, 20 mai 2014

LE MONDE DANS LA VITRE

******

« Charles-André Merda, dit Méda, 1773-1812. Plus tard colonel et baron d'Empire. Tué à la bataille de la Moskowa.

Dans la nuit du 9 au 10 Thermidor de l'an II (27 au 28 juillet 1794), Merda est un des premiers à pénétrer dans la salle de l'Hôtel de Ville de Paris où se sont réfugiés Robespierre, Saint-Just, etc. Arrêté dans la nuit, la mâchoire fracassée par un coup de pistolet, Robespierre fut guillotiné sans jugement le 10 Thermidor. »

On trouve ce souvenir de fait divers dans Je me Souviens de Je me souviens, Le Castor Astral, 1998, l'ouvrage que Roland Brasseur avait, vingt ans après, écrit « à l'usage des générations oublieuses », pour célébrer le Je me Souviens de Georges Perec (POL, 1978).

Dans le livre de Georges Perec, on trouve exactement, au n° 193 (p.54) : « Je me souviens que Robespierre eut la mâchoire fracassée par le gendarme Merda, qui devint plus tard colonel ».

La quatrième de couverture du livre de Roland Brasseur nous apprend qu'il avait assisté, le 20 janvier 1989, à la représentation du théâtre Mogador, où Sami Frey récitait, assis sur une bicyclette, les 480 numéros (en fait, c'est ça, les Je me souviens) que comporte le livre de Georges Perec. Je le dis tout net : l'ouvrage de Roland Brasseur est utile mais éminemment regrettable.

Car le principal motif qui pousse le lecteur, dans Je me Souviens, n'est certes pas le désir de trouver les références exactes d'un décor qui fut familier à ses seuls contemporains, mais le bain d'imaginaire poétique et le climat incertain de lointaine et enfouie fraternité dans lesquels l'auteur le plonge par l'accumulation de ses propres souvenirs et par la simple répétition d'une formule qui en devient quasi-sacramentelle, comme le « priez pour nous » des vieilles Litanies des Saints. Même si, du point de vue religieux, alors là, c'est raté.

Roland Brasseur, en réduisant le livre à son contenu purement informationnel, fait semblant de vouloir servir l'écrivain. En fait, il le démolit. Car il fait semblant de croire au "Ding an sich" de Kant, alors que Perec est dans le Schopenhauer de la "Volonté" et de la "Représentation". Cela s'appelle proprement perdre l'esprit pour s'accrocher à la lettre. Comme un vulgaire mollah prenant le Coran au pied de la lettre et se mettant en tête d'appliquer la Charia. Sa Charia à lui. Et sans commencer par se l'appliquer à lui-même, évidemment.

Au fond, Roland Brasseur prend Georges Perec au sérieux. Avec raison. Mais il a tort.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, littérature française, georges perec, je me souviens, roland brasseur, je me souviens de je me souviens, théâtre mogador, sami frey, universitaire, le castor astral éditions, pol éditeur, claude burgelin, croix-rousse

dimanche, 11 décembre 2011

J'AI LU "ULYSSE" DE JAMES JOYCE

Ne vous étonnez pas si l’entrée en matière est tortueuse et sinusoïdale. C’est qu’il s’agit de bien situer les choses, n’est-ce pas. En entrant dans le salon, vous n’aimeriez pas non plus constater que la lampe ne trône pas au milieu de son napperon et que les tableaux au mur piquent du nez. Je n’irai pas jusqu’à réclamer que tout soit tenu comme le palier de la pension où loge Harry Haller, le personnage du Loup des steppes, de Hermann Hesse : la logeuse est vraiment trop maniaque.

Sinon, vous pouvez vous dire qu’Erroll Garner rendait quasiment fous son bassiste et son batteur (mettons Eddie Calhoun et Denzil Best, pour cette fois) en commençant chacun de ses morceaux par des introductions où il errait pendant des temps variables entre diverses tonalités, avant de tomber sur la bonne, comme s’il l’avait vraiment cherchée. Du côté des « sidemen », ça fumait ! Loin de moi la prétention de me comparer, évidemment.

Alors voilà, selon Thomas Mann, la littérature du XXème siècle repose sur un trépied : Marcel Proust, et La Recherche du temps perdu ; Louis-Ferdinand Céline et Voyage au bout de la nuit, avec tout ce qui suit ; James Joyce, et Ulysse. J'avais lu les deux premiers, pas le troisième, jusqu'à, somme toute, une époque assez récente. J'hésitais, parce que le livre était entouré d'une aura sulfureuse. Vous connaissez mon rigorisme moral et le puritanisme altier de ma pudeur cénobitique. Il paraît que c'est parce que c'est plein de saletés et d'obscénités que l'auteur a beaucoup couru après les éditeurs pour être publié.

Donc, par acquit de conscience, j’ai acheté la nouvelle traduction de Ulysse, de James Joyce, celle que Gallimard a publiée en 2004 sous la direction de JACQUES AUBERT, qui était, voire est encore professeur à l’Université Lyon II. J’avais croisé JACQUES AUBERT il y a bien longtemps au monastère de La Tourette, à Eveux, célèbre pour avoir été conçu et dessiné par CHARLES-EDOUARD JEANNERET-GRIS, dit LE CORBUSIER. C’était dans les murs du centre THOMAS MORE.

C’est un très beau monastère, la preuve, le parc est vaste et magnifique. C’était à l’occasion d’un séminaire de DENIS VASSE. Oui, je l’avoue, j’ai traîné la coque de mon rafiot dans ces eaux-là, qui n’avaient pas l’air d’être trop hostiles à des barcasses novices comme la mienne. Je précise que, pour ce qui est de la psychanalyse – car c’est bien de cela qu’il s’agit – je le suis resté, novice, indécrottablement, au point de me demander parfois ce que je suis allé faire par là.

Bon, sans entrer dans trop de détails, j’étais tombé sur l’annonce d’un sujet qui m’intéressait, parce qu’il concernait un travail que je me proposais à l’époque de mener à bien, et que j’en attendais des informations utiles. Je dis bien : à l’époque. Drôle d’ambiance, je vous jure. Le psychanalyste, qui formait le gros de l’infanterie, grouillait pire que vermine, l’université avait délégué un beau bataillon de savants, dont je connaissais quelques-uns, et l’hôpital n’était pas en reste, avec une très présentable escadrille de médecins et infirmières. Oui, qu’est-ce que je faisais là ?

Je n’ai pas regretté, néanmoins. Oui, les repas servis à la cantine étaient d’une qualité tout à fait honorable, et les conversations réellement décontractées. Je n’avais pas encore chanté en compagnie de Michel Cusin, futur président de Lyon II (décédé il y a un ou deux ans, hélas) et collègue de Jacques Aubert, aussi brillant que lui. C’était sous la direction de Bernard Tétu, dans les Choeurs de l'orchestre de Lyon.

Il y avait encore Claude Burgelin, homme subtil, agréable et modeste. Sa femme, psychanalyste, qui écrit sous le nom de Béatrice de Jurquet (je conseille La Traversée des lignes, et Le Jardin des batailles), était présente. Il y avait enfin Adolphe Haberer, lui aussi de Lyon II. Oui, je sais, ça va finir par faire beaucoup de majuscules, mais c’est qu’il y a beaucoup de noms de personnes.

Denis Vasse, il faut quand même dire que c’était lui le maître des cérémonies. Il est possible que certains diraient « gourou ». Ce qui est sûr, c’est qu’avec lui aux commandes, l’auditoire avait intérêt à s’accrocher. Ce n’est pas n’importe qui, cet homme-là. Bien qu’il soit jésuite (oui oui, S. J.), il a écrit un des livres les plus merveilleux qu’il m’ait été donné de lire.

C’est L’Ombilic et la voix. Sous-titre : « Deux enfants en analyse ». C’est du costaud. Beaucoup trop costaud pour moi sur le plan technique : quand ça part dans le dur du psychanalytique, je le dis honnêtement, je suis complètement dépassé. Mais ce livre, je ne l’ai pas lu comme un exposé aride, non, je l’ai lu comme un roman. C’est le récit de deux aventures, des enfants emmurés au départ dans quelque chose que je ne saisis pas.

L’art (je ne trouve pas d’autre mot) de l’auteur est de faire alterner l’aridité des exposés et l’intensité des dialogues tenus au cours des séances entre l’enfant et lui. Et l’on perçoit, au fil du temps, qu’un petit être humain voit se fendiller une carapace, et sent l’air commencer à circuler autour de lui et en lui. L’impression qui s’en dégage, quand tu fermes le livre, est très puissante. La force vient sans doute aussi du fait que le texte est accompagné des dessins des gamins, et là, plus de doute : entre les premiers et les derniers, quelque chose de vital s’est passé. Bref, je ne comprends pas tout, mais ça percute fort. Je pourrai une autre fois dire quelques petites choses des deux séminaires auxquels j’ai participé.

Bref, tout ça pour dire que Jacques Aubert fit une communication. Dont je ne me souviens pas du premier, et encore moins du dernier mot. Mais de grande classe. Car c’est un homme très discret, mais de toute première force, et d’une envergure majestueuse. Tout ce qu’il faut faire pour arriver au but, c’est incroyable. Mais vous voyez que je ne pouvais pas faire autrement.

Voilà ce que je dis, moi.

Promis, demain, on arrive au livre.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ulysse, james joyce, hermann hesse, le loup des steppes, erroll garner, thomas mann, marcel proust, louis-ferdinand céline, la recherche du temps perdu, voyage au bout de la nuit, jacques aubert, valéry larbaud, le corbusier, denis vasse, michel cusin, bernard tétu, claude burgelin, béatrice de jurquet, psychanalyse, l'ombilic et la voix