samedi, 20 juillet 2019

VIALATTE ET LA CHALEUR

Parcourant, en façon de révision estivale, les chroniques d'Alexandre Vialatte compilées par sa grande amie Ferny Besson et publiées par la maison Julliard (treize volumes, je crois), il m'arrive de tomber, une fois de plus ébahi (mais c'est toujours une fois de plus et toujours ébahi), sur quelque aperçu saisissant de bon sens et de vérité, à propos de quelque curiosité littéraire ou esthétique, condensé dans une formule définitive.

Cette fois, c’est dans Pas de H pour Natalie (Julliard, 1995) que j’ai trouvé la pépite. A propos de Céline, ce pestiféré. Il est en train de parler des grands maîtres en littérature. Qui sont marqués d’une propriété étonnante : ils sont « réconfortants », ils offrent un « schnaps aux autres hommes », il y a, dans leur écriture « quelque chose de roboratif ».

Attention : « Ce réconfort peut se trouver dans le plus noir pessimisme s’il est inspiré par autre chose qu’une mécanique à fabriquer des mots. Quoi de plus décourageant, objectivement, que Céline ? Quoi de plus amer que sa vision des hommes ? Quoi de plus malodorant que ses châteaux de bouse de vache qui se reflètent dans un flot de purin ? Mais ils sont si monumentaux, il a fallu pour les bâtir tant d’enthousiasme, de verve, de génie créateur, qu’il emporte l’admiration, le rire, le déchaînement lyrique ».

Et c’est là que je fais mon pointer de pure race, vous savez, ce chasseur qui, quand il renifle le faisan blotti dans le buisson, s'immobilise de façon si soudaine qu'il semble changé en statue de pierre : je marque l'arrêt, pile en sursaut : « D’autant plus qu’une telle amertume ne peut être le fait que d’une égale déception, et pour être tellement déçu il faut s’être fait des hommes une idée bien grandiose. Il faut les avoir trop aimés. »

Là je dis : admirable de justesse. A peine quelques mots, et voilà Céline tout entier, avec sa littérature du dépit amoureux, de la rage du déçu qui ne cesse d’injurier son idéal, parce qu’il lui en veut à mort de n'avoir pas tenu ses promesses, pire : de s'être désintégré sous ses yeux, laissant l'adolescent exalté devant le cadavre puant du paradis promis. Une leçon d'analyse littéraire : au cœur du sujet, sans contorsions cérébrales.

Et Vialatte élargit son propos : « Résumons-nous : si, comme le disait Gide, ce ne sont pas les bons sentiments qui font la bonne littérature, c'est tout de même, de façon ou d'autre, le cœur qui passionne le débat. Il faut que le lecteur sente derrière le talent je ne sais quelle épaisseur ou quelle chaleur humaine, quelle vitalité contagieuse, quel "amour" disait Goethe (j'aimerais dire "allégresse").

Il y a des œuvres et des auteurs, qu'on touche comme des serpents ou comme des mécaniques ; ils refroidissent la main comme le fer ou le boa. Je crois que les grands auteurs sont les grands mammifères : ils ont le sang chaud, le poil fourni, la robe luisante. Touchez-les en hiver, la main revient réchauffée.

Pourquoi tant d’œuvres passent-elles si vite malgré le vernis du badigeon, ou même le papier à fleurettes, malgré le talent pour employer le mot qui convient ? C'est qu'il est tendu sur du vide, sur un lattis, ou sur un mur lépreux. On ne sent pas, sous cette pellicule, le frémissement du cuir, la chaleur animale. Si vous tapez dessus, le papier crève. Au contraire, attrapez Dickens, Rabelais, Saint-Simon ou Montaigne ; frappez fortement sur la croupe, et c'est comme un grand cheval qui se met à marcher ; la vapeur lui sort des naseaux, son pas égal et fort fait résonner le village ; montez dessus et vous irez loin. »

Alexandre Vialatte évoque ensuite, pour illustrer son espèce de théorie littéraire (Vialatte n'a pas de théorie littéraire, mais une attitude morale, en fin de compte), la personne de Marie-Aimée Méraville, qui vient d'être enterrée à Condat : « Courageuse, modeste, auvergnate », femme obscure et bel écrivain qui a enseigné toute sa vie à Saint-Flour, pour qui il éprouve de l'admiration, pour la raison même qu'il vient de développer. « Je ne sais, mais la plupart des morts tendent aux vivants, du fond de la tombe, une main glacée. Méraville leur tend une main chaude. » Le vrai lecteur est une caméra thermique.

On n'arrive pas à définir ce qui donne à une œuvre l'animation de l'existence palpitante. Mais quand on est en présence, on le sait, point, c'est tout. Mine de rien, en quelques mots, Alexandre Vialatte vient de répondre à la vieille question : « Qu'est-ce que la littérature ? – C'est la chaleur animale. »

***

"Considérations sur la tombe de Marie-Aimée Méraville" est paru dans La Montagne le 24 septembre 1963.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, littérature française, pas de h pour natalie, marie-aimée méraville, dickens, rabelais, saint-simon, montaigne, louis-ferdinand céline, ferny besson, éditions julliard

vendredi, 02 février 2018

LE DÉBAT FAIT RAGE

La France (non : la ville de Paris) doit-elle accepter que le "Bouquet of tulipes", cadeau fait par l'artiste Jeff Koons en mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015 (?), soit installé entre le Musée d'Art Moderne et le Palais de Tokyo ?

LE DÉBAT FAIT RAGE;

Faut-il rééditer Mein Kampf, d'Adolf Hitler ?

LE DÉBAT FAIT RAGE.

Faut-il autoriser ou non la "gestation pour autrui" pour les couples de lesbiennes ?

LE DEBAT FAIT RAGE.

Les hommes ont-ils le droit d'importuner les femmes dont ils apprécient la physionomie, l'allure, l'apparence ou la plastique ?

LE DÉBAT FAIT RAGE.

L'éditeur français qui possède le plus beau catalogue de littérature du vingtième siècle a-t-il le droit de rééditer Bagatelles pour un massacre, le gros pamphlet antisémite de Louis-Ferdinand Céline ?

LE DÉBAT FAIT RAGE.

Est-il légitime que l'on fasse figurer, dans le livre 2018 des commémorations nationales, les noms de Charles Maurras, antisémite notoire, et de Jacques Chardonne, collaborationniste notoire (ajoutons le Simon de Montfort de la croisade contre les Albigeois, 1208-1229) ?

LE DÉBAT FAIT RAGE.

Cette liste n'est pas limitative.

******************

D'une manière générale, les débats font rage en France.

Je propose, comme réponse à la question « Qu'est-ce que l'identité de la France ? »,

le hashtag

« #balancetondébatfaitrage ».

Cela donnera aux bouches des exaltés de tout bord une raison renforcée de lancer des flammes. Cela donnera à toutes sortes de phraseurs (espèce animale déjà surabondante et encore en voie de prolifération : le phraseur, espèce envahissante, invasive et irrespirable) – intellectuels venus de l'université et faisant autorité, ou militants moralisateurs d'associations menant tous les combats des "justes causes" – encore plus d'occasions et de raisons de graver dans le château de sable du bronze de la presse quotidienne, les grandes formules définitives de leurs convictions ardentes.

******************

Un point commun unit tous ces "débatfaitrage" : lecteur perspicace, sauras-tu le retrouver dans le tableau ?

16:06 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeff koons, bouquet de tulipes, art contemporain, mein kampf, adolf hitler, gpa, location d'utérus, gestation pour autrui, lesbiennes, lgbt, droit d'importuner, balance ton porc, harcèlement sexuel, catherine deneuve, gallimard, louis-ferdinand céline, bagatelles pour un massacre, charles maurras, jacques chardonne, simon de montfort, croisade des albigeois, commémorations nationales, identité française, le débat fait rage, antisémitisme, palais de tokyo koons

lundi, 04 juillet 2016

AU FOND DES OUBLIETTES

Je peste assez régulièrement contre les politiciens qui persistent à plonger depuis des décennies la France dans des réalités qui ne sont que bourbiers marécageux. Et je supporte d'autant moins leur hypocrisie quintessentielle qu'ils passent leur temps à brandir bien haut l’étendard purement fictionnel des principes et des « valeurs » de la « République ».

Or je viens de tomber sur quelques citations qui m’ont donné l’impression de me retrouver en terrain connu, dans une atmosphère soudain fraternelle. Jugez plutôt : « Républicains, oui, nous le sommes. Et c’est pour cela justement que, dans certaines figures barbouillées de mensonge et d’effroi, nous refusons de reconnaître l’austère visage jacobin. La République, ça ? Allons donc ! la République, cette puante macédoine de faisans, de mendiants, de prévaricateurs ? … L’héritage des "grands ancêtres", ce refuge de la combine, de l’injustice, de l’impunité ? Ah, messieurs, vous voulez rire ! ». Rudement bien tapé, et en plein milieu de la cible ! Et avec le style, s’il vous plaît ! Cette plume porte des griffes au bout de son génie.

Ceci est écrit en 1934, figure dans Pavés rouges, ouvrage d’un auteur qui ne figure même pas dans Le Nouveau dictionnaire des auteurs – pour dire si les pouvoirs en place ont tenu grandes ouvertes les oubliettes de l’histoire pour un homme jugé si indésirable que, au moment de la Libération, il a été condamné à mort, avant que sa peine soit commuée, sans doute à la demande de François Mauriac, en travaux forcés à perpétuité.

Quel est ce danger public ? Ce « traître à la patrie » ? Il s’appelle Henri Béraud. Disons-le : un grand écrivain. Un des grands scandales, une forfaiture, une injustice commise par l’histoire officielle de la littérature telle qu'elle s'est écrite au second vingtième siècle. Qu’avait-il fait, Henri Béraud, pendant la guerre, pour mériter une telle vindicte de la part des vainqueurs ? On se dit que ça devait être très grave : collaboré avec les nazis, pour le moins. Il a bien failli finir comme Paul Chack, cet authentique nazi français, dont je garde pourtant bon souvenir de quelques livres dans la veine héroïque (Ceux du blocus, Hoang Tham, pirate, La Bataille de Lépante), et qui a fini fusillé au fort de Montrouge.

Henri Béraud ? Vraiment rien à voir. Tiens, la preuve, il allait jusqu’à écrire, après la défaite de 1940 : « Une douleur qui n’a point de nom frappe notre peuple. A cette heure, les restes de tous les chevaliers et de tous les paysans de France ont tressailli sous la terre. Ceux qui pendant vingt siècles ont fait ce pays entendent sur leurs ossements frapper le pas lourd de l’étranger … Je pense à tous ceux qui, saoulés de paroles vaines, ont osé souhaiter la victoire de nos ennemis, sans songer, les malheureux, que cette victoire les chargera des chaînes les plus pesantes et les mieux rivées ». Si ce n'est pas d'un patriote, cette envolée, alors moi je suis chèvre. C'est que lui, Béraud, il a connu la boue, les rats et les poux des tranchées. La mort, il l'a vue de près. Et la guerre lui a volé sept ans de sa vie (« sept ans de caserne », dira-t-il).

Et en plein 1942, même pas peur, il récidive : « Si devant l’Allemagne en armes et sûre de sa force, vous trahissez vos morts en penchant des fronts d’esclaves, l’Allemagne haussera les épaules et n’aura pour vous que mépris. Tiens-toi droit ! disions-nous à nos fils. Un Français de 1942 doit être Français et rien que Français … Nous voulons des Français debout … Debout, camarade, et tiens-toi droit ! ». Non mais vous vous rendez compte ? Dire ça en face à l'occupant ? Est-il sérieux de l’accuser d’ « intelligence avec l’ennemi » ? Non seulement ça a du style, mais il fallait oser ! J'appelle ça « Avoir de la gueule ».

Allez, je crache le morceau : je tire ces citations de l’excellente (quoique non sans faiblesses) biographie d’Henri Béraud par Jean Butin (Henri Béraud, Horvath, 1979). La mise au placard de cet auteur majeur de la première moitié du 20ème siècle permet de faire oublier en même temps qu’il fut un immense journaliste-reporter, à l’égal d’Albert Londres, dont il était l’ami, qui a donné son nom à la plus belle récompense dont rêvent les journalistes en France. Il n’y a pas de « prix Henri Béraud ». Et ça permet de faire oublier qu’on lui doit le prix Goncourt de 1922 (Le Vitriol de lune). En littérature aussi, c'était quelqu'un. Mais que peut un individu face à la doxa de l'opinion dominante ?

On peut lui reprocher diverses peccadilles, comme celle d’avoir été antisémite, mais qui ne l’était pas, à l’époque ? Aujourd'hui c'est tellement mal vu que tout le monde est philosémite ! Ce n’est pas Henri Béraud qui a écrit Bagatelles pour un massacre. Mais s’il n’aimait pas les juifs, il détestait aussi cordialement les Anglais (qui se sont pourtant fait massacrer dans la Somme en 1916). Ah oui, il avait encore le tort d’aimer Pétain. Comme à peu près 40.000.000 d’autres Français du temps. Il avait sûrement plein d'autres défauts. Ceux qui avaient fait les bons choix lui ont fait payer l'addition ... et au-delà.

Mais pour en parler plus à fond, je dois laisser la parole à mon ami Solko, qui sait par cœur tout son Béraud, jusque dans le moindre détail.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, henri béraud, jean butin, henri béraud éditions horvath, république, pamphlet, polémiste, pavés rouges béraud, nouveau dictionnaire des auteurs, traître à la patrie, françois mauriac, paul chack, ceux du blocus, hoang tham pirate, la bataille de lépante paul chack, nazisme, occupation allemande, libération de paris, épuration 1944, patriotisme, prix albert londres, louis-ferdinand céline, bagatelles pour un massacre

jeudi, 31 décembre 2015

LE REGARD DE PHILIPPE MURAY

Je tombe, dans la lecture de Ultima necat II (1986-1988), le Journal de Philippe Muray, sur un passage hautement délectable où l’auteur manifeste tout l’acéré du regard qu’il convient de jeter sur la comédie médiatique qui se joue inlassablement depuis la prise de pouvoir de la télévision (et des écrans en général) sur les populations. Muray, c’est le moins qu’on puisse dire, garde ses distances avec le siècle. Le passage en question nous fait remonter au 26 avril 1987, à l’époque de la gloire de Bernard Pivot et d’ « Apostrophes ». BHL est déjà ce qu’il est resté : une baudruche.

« La petite séquence de cet « Apostrophes » d’il y a quinze jours était parfaite comme apologue. Pivot invite Bardèche et Lévy qu’il met côte à côte (le bourreau d’il y a quarante ans et sa victime – mais le bourreau est devenu un vieillard gâteux rabougri que la victime, fringante, va se payer). Règle : Pivot n’invite un « célinien » que s’il est vraiment vieux, débile, collabo, etc. (ou alors universitaire aseptisé : Godard ; ou bon gros goy con : Vitoux). A côté de Bardèche, donc, l’homme « moral » (Lévy : l’imposture incarnée, l’ignoblerie image d’Epinal, Mafia sous discours de Vertu surgelée ; Lévy c’est le Parrain pieux brûlant un cierge à la Madone pour le repos de l’âme de celui qu’il vient de refroidir), l’homme des médias, c’est-à-dire le héros du kitsch sans réplique et des bonnes intentions perpétuelles (en privé, bien sûr, totalement escroc, langage de gang, etc.). Bardèche débite ses énormités d’un autre âge, ses conneries cuites et recuites ; l’homme moral fait semblant de monter sur ses grands chevaux ; et finalement, parce que l’homme moral n’a pas (ne peut pas avoir) de pensée, il est obligé de m’utiliser, de me citer, de se servir de mon Céline contre Bardèche. On se demande alors pourquoi, à la place du collabo salaud répugnant et de l’homme moral creux et faux, on ne m’a pas invité, moi, qui sers d’argument, donc qui suis quelque chose (mais à condition de rester absent, hors écran, sans image), alors que Bardèche n’est que le souvenir d’un vieux crime et Lévy la trace sale de l’imposture actuelle. »

Tout cela est on ne peut plus juste, et au surplus, bien envoyé. On savait déjà que Pivot aurait pu chausser son nez d’un accessoire rouge, tant il a joué les clowns télévisuels. Quant à BHL, je ne m’abaisserai pas à essuyer les semelles de ma prose sur ce paillasson.

D’autant qu’une note ajoutée par l’auteur le 16 octobre 1988 précise : « Sachant tout cela, je suis quand même tombé dans le piège quelques mois plus tard ! Ne pas oublier que Lévy, à l’époque de cette émission, est en train de piller (mais je ne l’ai su qu’en mai 88) un autre de mes livres pour écrire son roman sur Baudelaire, et s’apprête à publier, pour l’étouffer, mon propre roman ». Bernard-Henri Lévy est décidément un petit monsieur détestable.

J’en voudrais presque à Michel Houellebecq de s’être prêté à la pauvre comédie exhibitionniste de la fabrication d’Ennemis publics, ce livre dont il sort de façon à peu près honorable, pendant que le pseudo-philosophe étale, étale, étale, étale, …

Voilà ce que je dis, moi.

Note : je trouve tout à fait honnête, voire estimable, la biographie de Céline par Henri Godard (Gallimard). Pour le reste, si l'universitaire est "aseptisé", c'est par fonction. Pour savoir si la personne l'est aussi, il faudrait la connaître.

09:05 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, philippe muray, bhl, bernard-henri lévy, bernard pivot, maurice bardèche, louis-ferdinand céline, émission apostrophes, michel houellebecq, bhl houellebecq ennemis publics, les deniers jours de charles baudelaire

jeudi, 10 décembre 2015

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 5/9

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS

ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL

(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)

5/9

Du siècle de la haine.

Comme dit Günther Anders, l’homme, cédant à la tentation de l’ « ὕϐρις » (hubris = démesure) contenue dans la maîtrise de moyens techniques toujours plus puissants, a fini par fabriquer un monde dont il a perdu la maîtrise. Un monde incommensurable avec les moyens proprement et pauvrement humains. Un monde qui a échappé à l'emprise humaine, qui me fait penser au cheval fou lancé sur le marché des Deux Cavaliers de l’orage de Jean Giono, qui détruit tout sur son passage, et que seul le poing formidable de Marceau Jason, d’un seul coup définitif, parvient à stopper en lui brisant le crâne.

Mais existe-t-il un Marceau Jason, pour arrêter le siècle fou ? Restera sans doute le poing dans la gueule. Le 20ème siècle, j’ai enfin commencé à le voir sous son vrai visage : le siècle qui éprouve de la haine pour l’homme. Le siècle de la déshumanisation du monde et de la fin de l’individu, d’émergence pourtant bien récente. Ce que raconte déjà Céline en 1932 dans le Voyage ..., lorsque Bardamu se fait embaucher chez Ford (« Nous n'avons pas besoin d'imaginatifs dans notre usine. C'est de chimpanzés que nous avons besoin »).

Le siècle de la défaite de l’humanité face aux moyens et aux innovations techniques aussi proliférants que la cellule cancéreuse. Le siècle de la défaite aussi face à la marchandisation de tout, y compris du vivant. Le siècle de la défaite, enfin, face à toutes sortes de volontés avides d’exercer le pouvoir sur les semblables. 1) Triomphe de la technique ; 2) triomphe de l’économie ; 3) volonté de pouvoir, le tout a formé, dans une osmose tout à fait logique, un triumvirat de haines conjointes pour combattre l’humanité de l’homme. Pour combattre le sens de la vie.

La technique (alias "l'innovation") à tout prix, le profit à tout prix, le pouvoir à tout prix : voilà la trilogie infernale qui meut le 20ème siècle, le premier qui a montré ce dont est capable l’industrie quand elle est mise au service de la guerre et de la mort, le « grand siècle » des suicides successifs de l’humanité en tant qu’espèce. Quand la machine est lancée et tant qu’elle a du carburant, il n’y a pas de raison qu’elle s’arrête. Le 20ème siècle est un attentat aveugle.

Le 20ème siècle est un long attentat-suicide. Le 20ème siècle est un crime contre l'humanité. Que voulez-vous qu'il fasse, l'art, dans ces conditions ? Ceux qui attendent de la "Culture" un quelconque salut sont des menteurs, ou bien ils font semblant. L'art, la culture, il faut s'en convaincre, n'ont aucun pouvoir : l'art et la culture sont toujours des effets, jamais des causes. Ils n'ont aucune chance de modifier directement la réalité. Surtout au moment où ils sont réduits à n'être que des produits de consommation. Dans l'histoire de l'humanité, l'art a toujours été "en plus", un luxe, après que les besoins vitaux avaient été comblés. L'art et la culture ont toujours été produits dans des collectivités humaines assez prospères pour se considérer comme abouties. Quand la civilisation se dégrade, on ne comprendrait pas que la Culture ne suive pas le mouvement.

Je me suis demandé de quoi pesaient, face à ce champ de ruine, les trésors d’imagination et d’inventivité, l’incessante et considérable créativité dont l’homme a fait preuve au cours de ce siècle damné. Cela vaut-il vraiment la peine, si ça débouche sur des calamités à chaque fois pires que les précédentes ? Un drôle de siècle, en vérité, où l’on a de plus en plus TROUVÉ, tout en sachant de moins en moins ce que l’on GAGNAIT à ces trouvailles (si, mais quoi d’autre, à part le confort, la facilité, l’oisiveté ?). Et en prenant soin d’ignorer ou d’occulter ce qu’on y PERDAIT (la nature, la société, ...). Malheureux ceux qui croient qu’on peut ainsi gagner quelque chose sans perdre ailleurs l'équivalent. Trouver toujours du nouveau est devenu un but en soi. Un Graal matérialiste. Une Dulcinée attendant toutes sortes de Don Quichotte, dans son Toboso crasseux.

Comme dit Baudelaire dans le dernier vers du dernier poème des Fleurs du Mal : « Au fond de l’inconnu pour trouver du nouveau ». Ce slogan devenu l’emblème de la modernité oublie cependant que la 8ème et dernière section du poème où il est inséré (« Le Voyage ») est tout entière placée sous une brutale invocation, puisqu’elle commence ainsi : « Ô Mort, vieux capitaine, … ».

Cette invocation prémonitoire à la mort jette une lumière terrible sur notre obsession de plus en plus effrénée de la nouveauté, de l’innovation permanente, qui est en réalité comme un tsunami silencieux, mais de tous les instants, jeté sur nos points de repère et nos institutions. Ah, les prosternés devant l’idole du « Monde qui change », qu’ils sont pitoyables et dangereux, ces amoureux de la mort !

Voilà qui devrait nous amener à réfléchir et à y regarder à deux fois, au lieu de nous précipiter comme des moutons carnassiers sur la moindre nouveauté (voir ce qui s’est passé dernièrement, lors de la sortie de l’iPhone 6 d’Apple).

Et puis je me suis demandé de quoi pesait, face aux puissants acteurs et facteurs de la catastrophe, le fourmillement des bonnes volontés qui se portaient au secours des malheureux, des démunis, des victimes. Et quand j’ai vu le rapport des forces en présence, je me suis dit que tout ce dévouement avait quelque chose de pathétique, comme un brave cœur qui aurait l’idée de se mettre à vider l’océan avec une petite cuillère au moment précis où la marée monte. J'ai pensé à ça en écoutant, dans l'émission Terre à Terre du 5 décembre, Martin Pigeon parler à Ruth Stégassy de son action - pathétique de faiblesse - contre l'influence omniprésente et presque toute-puissante des lobbies au cœur des institutions européennes, dans le bocal bruxellois.

Alors, l’art, dans ce sombre panorama ? Dans quel état voulez-vous qu’il soit, l’art ? Que voulez-vous qu’il fasse, l’art ? Libérer ? Faire découvrir ? Embellir ? Décrire ? Rassurer ? Transporter ? Elever ? Fouler aux pieds ? Exprimer ? Provoquer ? Enseigner ? Transgresser ? Transmettre ? Décorer ? Railler ? Enrichir l’imaginaire ? Contester ? Consoler ? Materner ? Faire la morale ? Faire passer un bon moment ? Symboliser ? Former la jeunesse ? Distraire ? Corriger la réalité ? Eveiller le sens esthétique ? Occulter ? Choquer ? Nier ? Faire oublier ? Travailler à l’édification des foules ? (pour la préface de Pierre et Jean, de Maupassant, voir billet d'hier).

Voilà, vous avez compris : l’art au 20ème siècle, c’est devenu tout ça à la fois, un véhicule à l’image de son époque : méchant, aveugle et fou. L’époque a, comme on dit, « pété un câble », fracassant toutes les boussoles. L’art a donc, à son tour, forcément, « pété un câble », obligeant les artistes à perdre le nord, à « débloquer », à ne plus savoir où ils se trouvent, perdus au fond d’une fourmilière étendue aux dimensions du monde.

Beaucoup d'entre eux se sont mis avec enthousiasme à cette nouvelle tâche qu’on leur assignait : « pédaler dans la choucroute » (on peut remplacer le plat alsacien, au choix, par l'ingrédient principal du couscous ou par le petit pot de lait fermenté inventé par les Bulgares).

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, drapeau tricolore, art contemporain, musique contemporaine, günther anders, jean giono, deux cavaliers de l'orage, marceau jason, louis-ferdinand céline, voyage au bout de la nuit, bardamu, baudelaire, les fleurs du mal, le voyage, ô mort vieux capitaine, tsunami, émission terre à terre france culture, ruth stégassy, martin pigeon

mercredi, 15 avril 2015

ENNEMIS PUBLICS 2 (MH et BH)

2/4

Attention, la lecture d’Ennemis publics n’a pas bouleversé mes hiérarchies : corriger des images et nuancer les couleurs ne saurait modifier une silhouette autrement qu’à la marge. Je considère toujours BHL comme une tête de nœud envahie par l’image qu’il s’est faite de son moi, un bonimenteur toujours prêt à cameloter sa marchandise en plein vent derrière un étal de produits miracles, genre épluche-légumes ou liquide-vaisselle surpuissant. Mais seulement quand l'objectif d'un photographe est là pour enregistrer.

Attention, la lecture d’Ennemis publics n’a pas bouleversé mes hiérarchies : corriger des images et nuancer les couleurs ne saurait modifier une silhouette autrement qu’à la marge. Je considère toujours BHL comme une tête de nœud envahie par l’image qu’il s’est faite de son moi, un bonimenteur toujours prêt à cameloter sa marchandise en plein vent derrière un étal de produits miracles, genre épluche-légumes ou liquide-vaisselle surpuissant. Mais seulement quand l'objectif d'un photographe est là pour enregistrer.

De même, je considère toujours Houellebecq comme un esprit d’une lucidité éminente sur le monde et lui-même. Un des rares à porter un regard neutre sur le merdier dans lequel plonge la civilisation. Une lucidité augmentée d’une franchise étonnante, parfois à la limite de l'impudeur, comme s'il n'en avait rien à foutre. Mais Houellebecq semble guidé de l'intérieur par une nécessité personnelle qui va bien au-delà de sa personne. Le livre esquisse deux façons d’être et de se représenter : ce n’est pas demain la veille qu’un humain se montrera objectif devant son miroir. Le duo/tandem/duel, ici, reste "costume d'époque" (BH) contre (partiellement) "déshabillé" (MH).

La grande différence entre les deux hommes, j’ai en effet l’impression de pouvoir la situer, précisément, dans leur rapport avec le miroir dans lequel ils se regardent et se dépeignent. BHL est peut-être bien plus intelligent que Houellebecq, je ne sais pas, c’est possible. Et ça m'est égal.

Ce qui est sûr, c’est que cet homme est littéralement bouffé par son intelligence, ou plutôt par l’image qu’il s’en est faite. Intellectuellement brillant, c’est incontestable, BHL porte apparemment à bout de bras – si ce n’est aux nues – l'infirmité du fantasme de sa propre intelligence. La preuve, c’est qu’il se prend pour un philosophe. Peut-être pour un penseur.

De même, Bernard-Henri Lévy n’est pas écrasé seulement par le massif cerveau en plâtre qui met fin à ses jours dans l’histoire dessinée par Castaza (cf. hier), mais aussi, littéralement, par la masse des lectures qu’il a faites, par l’énormité de la culture qu’il a accumulée. Je ne cite pas les auteurs auxquels il se réfère : ça n’arrête pas, c’est comme un robinet qu’on a oublié de fermer avant de partir en vacances. BHL est en quelque sorte un dégât des eaux.

Sous la plume de BHL, le Nom Propre prolifère comme le champignon de Champignac dans Z comme Zorglub et L’Ombre du Z. Le même délire onomastique que Yannick Haenel dans Je Cherche l’Italie (cf. mes billets des 14-15 mars), ou Philippe Sollers, très régulièrement à l’oral (pour l’écrit, je n’en sais foutrement rien, parce que devinez).

Le cerveau de BHL doit être bien infirme de quelque part pour éprouver ce besoin maladif de marcher avec autant de béquilles. Personne ne lui a dit qu’il était assez grand pour penser par lui-même ? S’il n’a plus toutes ses références, il a peut-être peur de s’écrouler. Il a besoin du dictionnaire des philosophes et du Who’s who pour mettre un pied devant l’autre. « Le pauvre homme », s’apitoyait Orgon dans (et à propos de) Tartuffe.

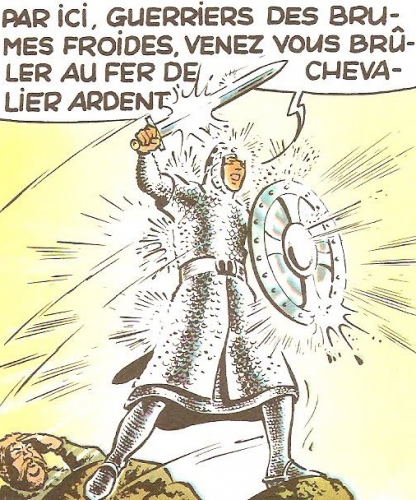

Même délire onomastique en ce qui concerne les lieux où l’homme a posé les semelles, du genre : « Je suis de retour à New York, cher Michel, ... » (p. 185), « Je vous écris de Calcutta », « J’étais alors à Bahia », ... Afin que nul n'en ignore : la planète n’a pas de secret pour le philosophe. Délire identique encore pour énumérer les régions où l’intellectuel d’action s’est posé en hélicoptère et en chevalier ardent : Bosnie, Darfour, Tchétchénie, … (notez le zeugma, mais je ne garantis pas l'hélicoptère, c'est « just for fun »).

BHL dans ses rêves, Volsungs le barde en est ébloui.

Les Noms Propres ? Comme si la vie de Bernard-Henri Lévy ressemblait en fin de compte à une transposition de la litanie des saints. Il est infoutu de laisser son personnage au vestiaire : il l’emmène partout, un peu comme faisait Alfred Jarry avec son Père Ubu, dont il avait adopté quand il était en société le parler saccadé détachant chaque syllabe (voir le personnage dans Les Faux-monnayeurs, d'André Gide).

Mais Jarry s’affichait, sciemment et tout entier, comme un pur artifice. Il n'y avait pas tromperie sur la marchandise : c'est sans doute de ça qu'il est mort. BHL, lui, quand il sort dans le monde hostile (forcément), dégaine la marionnette qui lui sert à ventriloquer : il est sa propre marionnette. Ça protège.

Alors, le point commun de toutes ces références nominales ? Ce sont des « Grands » ou des « Noms qui frappent », voire des « Autorités », parce que tout le monde les a entendus dans les médias, je veux dire des flashes, des étendards, des pancartes, parfois des banderoles. C’est juste fait pour noyer l'adversaire, pour impressionner : qui oserait ouvrir sa gueule devant ce chapelet ?

Les hooligans, au foot, sont plus souvent dans l’intimidation que dans la violence (mais ça leur arrive). BHL est constamment dans l’intimidation (mais n’hésite pas à menacer un journaliste de lui casser la figure). On finit par se demander : « Mais bon sang, qu’est-ce qui lui manque, pour qu’il éprouve ce besoin de montrer ses muscles ? ». Ce qui ressort aussi de ce salmigondis de noms propres dont BHL soûle son correspondant et le lecteur, c’est, je crois, qu’il se prend pour Malraux. Ou alors Sartre. Peut-être les deux.

Tiens, puisque j'évoque Sartre, j'ajouterai que le "bocal" de BHL est "agité" (coucou, Céline) de deux grands fantasmes : penser le monde aussi superbement (!) que Sartre, agir sur le monde avec autant de « panache » (!) que Malraux (« Ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un », André Breton). J’ai l’impression à certains moments qu’il se prend pour ses modèles, comme s’il y était aliéné. Rêve-t-il d’être à lui tout seul une synthèse accomplie de l’expérience humaine ? Si possible sous le coup de l’urgence (dernièrement les chrétiens d’orient) ? Il a besoin de causes pour exister. Et il doit se dire qu'on n’existe jamais autant que dans le regard des autres. D'où les "causes". Quelles que soient les conséquences.

Être sur tous les fronts, ne renoncer à rien. C’est lui qui l’écrit (p. 287) : « Ne pas choisir, voilà la règle », avant d’embrayer sur les bienfaits de l’opportunisme et de la piraterie. Ne pas choisir : c'était donc ça ! Peut-être le seul véritable aveu qu'il nous livre ici. Le problème, c’est que vouloir être partout, c’est risquer de n’être bon, voire de n’exister nulle part. Du coup, j’en viens à me dire qu’après tout, il est bien possible que BHL n’existe pas, tout simplement.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq bhl ennemis publics, bernard-henri lévy, éditions flammarion, éditions grasset, franquin, bande dessinée, champignac, spirou et fantasio, z comme zorglub, l'ombre du z, yannick haenel, je cherche l'italie, philippe sollers, molière tartuffe, françois craenhals, chevalier ardent, alfred jarry, père ubu, andré gide, les faux monnayeurs, andré malraux, jean-paul sartre, louis-ferdinand céline, l'agité du bocal, andré breton

mercredi, 21 mai 2014

HENRI GODARD ET CELINE

CELINE LE PESTIFÉRÉ

Henri Godard n’a pas eu de chance dans la vie. Etudiant en Lettres, il aurait pu tomber sur les sonnets de Louise Labé, la poésie de Jean-Baptiste Rousseau ou les œuvres de Jean-Baptiste Gresset. Autrement dit, des sujets pépères, tranquilles, sans risque. Mais non, à vingt ans, la marmite de potion magique dans laquelle il se précipite n’est autre que celle des écrits de Louis-Ferdinand Céline.

Et pas n’importe quel titre. Tout de suite c’est D’un Château l’autre. Toute de suite l'essentiel. Vous savez, le bouquin où le pestiféré raconte Sigmaringen (qu'il orthographie « Siegmaringen » par dérision), Pétain fini. Accessoirement, le bébé Philippe Druillet (il raconte ça dans son récent Délirium) y a été soigné par le docteur Destouches (= Céline), parce que son nazi de père s'y était aussi réfugié.

On est alors en 1957. Godard a vingt ans. Résultat, quand, en 2011, Henri Godard propose le nom de Céline et qu’une main administrative, ne voyant aucun obstacle à la chose, inscrit ce nom parmi les célébrations culturelles nationales prévues (c'est alors le cinquantenaire de sa mort), monsieur Serge Klarsfeld, brandissant l'étendard de la « lutte contre l'antisémitisme », obtient en deux jours de Frédéric Mitterrand, alors ministre de la culture, qu’il le raie d’un trait de plume. Rien que le nom de Céline est honni des juifs. Henri Godard n’a pas de chance. Qu'on se le dise : monsieur Serge Klarsfeld est au nombre de ceux qui font la police de la pensée.

Remarquez, ça finira par devenir une habitude chez les amateurs de pestiférés : tout récemment, une vente aux enchères d’objets nazis n’a-t-elle pas été interdite par le conseil des ventes, sur recommandation d’Aurélie Filipetti, ministre de la culture, elle-même interpellée par le vice-président du « Conseil Représentatif des Institutions Juives de France » (Crif), monsieur Jonathan Arfi qui, la vente étant tout à fait légale, se référait à des « valeurs morales ».

Rebelote et censure identique il y a quelques jours, mais cette fois à la demande du responsable d’un « Comité de vigilance contre l’antisémitisme » ! Aux chiottes la légalité ! Vive les « valeurs morales » ! Celles qui sont du bon côté, évidemment ! Ah mais ! Quand on met ces choses bout à bout, ça finit par faire beaucoup. En période d'Inquisition, tout le monde ouvre le parapluie (« barabli », comme on dit en alsacien).

Il ne me viendrait pas à l’idée de me porter acquéreur d’un objet au motif qu’il porte une croix gammée. Il faut être un brin azimuté pour aimer ça. Mais l’idée d'interdire aux amateurs confits dans le culte nostalgique du troisième Reich de satisfaire leur goût bizarre ne peut, à mon avis, germer que dans des cerveaux aussi malades que ceux-ci. Il faut déjà être vigoureusement cintré de la voûte pour avoir l'idée de créer quelque « comité de vigilance » pour protéger les juifs en France aujourd'hui ! Vive la paranoïa au pouvoir ! Pour être une bonne victime, il faut le crier le plus fort possible.

C’est fou quand on pense au nombre de cinglés/victimes qui ont comme principale raison de vivre (dont ils ont fait une raison sociale : « les associations ») de passer leur temps à scruter les mouvements de leurs ennemis (les réacs, les fachos), de pousser les hauts cris dès qu’ils voient le plumet d’un cimier s’agiter au vent et d’appeler les autorités, au nom du Code Pénal et de la Morale, à faire peser la griffe de la Loi (ou plutôt des gens au pouvoir) sur les téméraires qui osent les défier.

Dieudonné est une autre victime récente de cette folie punitive. Je ne cultive aucunement le Dieudonné, ni en pot ni en plein champ, mais ces fulminations haineuses me laissent ahuri et pantois (au fait, quelqu'un a-t-il des nouvelles de la "quenelle" ?). C'est à se demander de quel côté est le Bien, de quel côté le Mal.

Qu’on se le dise, les flics des brigades « ANTI- » (anti-islamophobes, anti-homophobes, anti-antisémites, anti-sexistes, anti-fascistes, etc.) n’ont pas les yeux qui se croisent les bras, ils veillent de toutes leurs antennes et montent au créneau comme un seul homme à la moindre alerte. Et les autorités n’ont rien de plus pressé que de céder à leurs demandes, faites en l’occurrence au nom de la mémoire de l’Holocauste.

Henri Godard était bien gentil, finalement, en ne dénonçant, en 2011, qu’ « une forme de censure ». Je doute quant à moi que cette vigilance chatouilleuse et que cette intolérance exacerbée soient d’une quelconque efficacité contre une montée éventuelle du racisme et de l’antisémitisme. Je ferme la parenthèse.

S’intéresser à un pestiféré comme Céline comme l’a fait Henri Godard, c’est aimer vivre dangereusement. Roland Thévenet (un homme exaspérant et carrément indispensable) en a fait l’expérience, mais lui, c’était à propos de Henri Béraud, autre pestiféré de la Libération, injustement accusé de « collaboration », condamné à mort, gracié in extremis, que je ne place pas – littérairement, s’entend – au niveau de l’auteur de Voyage au bout de la nuit. Alors que le génie de Céline brille dans la collection Pléiade, le talent indéniable de Béraud croupit dans les oubliettes de l’histoire.

Dire que Henri Godard a consacré sa vie à Céline serait exagéré, mais enfin, il ne dira pas que l’auteur n’a pas occupé une place centrale dans son travail universitaire. J’ai lu, lorsqu’elle a paru, la biographie (ci-contre) qu’il lui a consacrée (Gallimard, 2011) : c’est juste excellent. Je conseille à tous ceux qui sont curieux de savoir à quoi s’en tenir cette lecture roborative, rigoureuse, et même intransigeante avec Céline lui-même.

Dire que Henri Godard a consacré sa vie à Céline serait exagéré, mais enfin, il ne dira pas que l’auteur n’a pas occupé une place centrale dans son travail universitaire. J’ai lu, lorsqu’elle a paru, la biographie (ci-contre) qu’il lui a consacrée (Gallimard, 2011) : c’est juste excellent. Je conseille à tous ceux qui sont curieux de savoir à quoi s’en tenir cette lecture roborative, rigoureuse, et même intransigeante avec Céline lui-même.

Et puis je viens de lire A Travers Céline, la littérature (Gallimard, 2014). Le propos est évidemment tout autre. Henri Godard y raconte comment Céline est devenu inséparable de son parcours personnel. C’est là qu’il raconte la stupéfaction qui fut la sienne à la lecture de D’un Château l’autre (en 1957). Une stupéfaction du Tonnerre de Dieu. Je sais, pour l’avoir vécu, que certaines lectures, faites à un moment décisif, peuvent faire bifurquer une trajectoire individuelle. Ici, Godard peut dire que D'un Château l'autre a décidé de l’orientation de son existence.

Godard n’hésite pas à intituler son premier chapitre « Coup de foudre ». Il n’y a aucune raison de douter que c’en fut un véritable. Quand ça vous arrive à vingt ans, ça ne pardonne pas. Mais il raconte aussi comment, dix ans plus tard, il reçut un choc aussi violent en découvrant par le menu la substance de Bagatelles pour un massacre, long pamphlet de 1937 débordant d’une stupéfiante rage antisémite. Il compte le nombre d’occurrences du mot « juif » : « A eux tous, ils ne surgissaient pas moins de trente-sept fois en à peine quatre pages » (p. 75).

J’ai mis le nez dans les Bagatelles … Eh bien honnêtement, je trouve surtout que c’est de la bien mauvaise littérature. Et puis c’est quoi, ces arguments de « ballets-mimes » dont le bouquin est parsemé ? Je sais bien que Lucette Almanzor-Destouches, son épouse, était danseuse, et qu’elle donnait des cours dans la maison de Meudon, mais je ne vois pas bien l’intérêt, sauf le fait que la traduction en mots des ambiances et des mouvements des danseurs prend un aspect ridicule. Je n'y peux rien. Disons-le, Bagatelles ... m'est tombé des mains.

Alors je comprends bien que Henri Godard se soit senti tiraillé : d’un côté neuf chefs d’œuvre de la littérature française ; de l’autre la traînée d’immondices que le grand écrivain a incontestablement laissée derrière lui. Est-ce que celle-ci est une raison d’occulter ceux-là ? Je dis que non. Il faut savoir ce que l’on regarde. Et ce qu'on garde. Et regarder ce qui en vaut la peine. Appelons cela un clivage si vous voulez.

Je pense à Jean Richepin et à ses « Oiseaux de passage », que Georges Brassens a mis en musique : « Ce qui vient d’eux à vous, c’est leur fiente ». Voilà : les pamphlets sont à considérer comme autant de déjections excrétées de l’anus de Céline. Sans aller jusqu’à appeler « fouille-merde » les horrifiés et les scandalisés qui répugnent à Céline dans son ensemble au seul motif de ses pamphlets antisémites, j’ai envie de percevoir dans l'affichage de ce dégoût un prétexte à justifier une médiocrité de béotien. Le béotien est une figure de la bêtise. Et une bonne conscience à bon compte. Et le conformisme qui tient compagnie à la lâcheté.

Si j'écrivais, des lecteurs aussi fatigués, aussi paresseux, je n'en voudrais à aucun prix ! Et ne parlons pas de la mauvaise foi et de l'hypocrisie.

De toute façon, je garde cette idée formidable de Henri Godard, qui dit quelque part que Céline écrit pour mettre celui qui ouvre son bouquin au défi de le lire et, quand il l'a ouvert, d'aller au bout de sa lecture. Pas de meilleure définition de l'œuvre : Céline écrit à rebrousse-poil de son lecteur.

Le tigre de la provocation est tapi dans le moteur profond des ténèbres de l'écriture de Louis-Ferdinand Céline.

Voilà ce que je dis, moi.

Je mentionne pour mémoire La Mort de L.-F. Céline, l'excellent petit livre, beaucoup plus militant, que Dominique de Roux avait consacré à Céline, après avoir été le maître d'œuvre, me semble-t-il, de deux Cahiers de l'Herne qu'il avait élevés à son grand homme.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, louis-ferdinand céline, henri godard, antisémitisme, juif, klarsfeld, d'un château l'autre, philippe druillet, délirium, frédéric mitterrand, crif, nazisme, dieudonné, henri béraud, roland thévenet, solko, voyage au bout de la nuit, à travers céline la littérature, bagatelles pour un massacre, lucette almanzor, dominique de roux, la mort de l.-f. céline, les cahiers de l'herne

samedi, 28 décembre 2013

IRRECUPERABLE 2

LE MAUVAIS SUJET NON REPENTI (suite)

J’en étais resté à l’ordre moral que s’efforcent de faire régner « les associations », à l’autorité qu’elles tentent d’acquérir, d’une part, en faisant pression sur les responsables politiques pour en obtenir des législations favorables à leurs intérêts, d’autre part, une fois la loi modifiée en leur faveur, de porter les coupables d’infractions à cette loi devant les juges correctionnels pour qu’ils soient dûment punis d’avoir osé attenter aux dits intérêts.

Le plus ancien de ces groupes de pression est peut-être la LICRA : d’après M. Wikipedia, elle est née en 1932, après deux ébauches de 1927 et 1931. C’est un assassinat commis par un juif en plein Paris sur un responsable supposé des pogroms qui affectaient alors l’Ukraine, qui a servi de motif à un certain Bernard Lecache. L’association ainsi créée s’est d’abord appelée Ligue Contre l’Antisémitisme, le mot « racisme » fut ajouté ensuite, sans doute pour élargir l’action de défense à d’autres que des juifs, pour qu’elle paraisse moins unilatérale, donc plus impartiale.

Je ne suis pas prêt à suivre des gens comme Dieudonné M’Bala M’Bala ou Alain Soral sur la piste glissante où ils font la danse du ventre en tendant le bras droit vers le bas et posant la main gauche sur l’épaule. Il paraît que ça s’appelle le « salut de la quenelle » ou, encore plus simplement, « la quenelle ». Le geste est-il antisémite ? Je n’en sais rien et, à la limite, je m’en fiche.

Toujours est-il que certains individus de confession juive l’interprètent ainsi, au point d’organiser des expéditions punitives musclées contre des individus qu’ils ont vu (ou dont on leur a dit que) faire le geste sur les réseaux sociaux. Six d’entre eux viennent d’être mis en examen à Villeurbanne. On en est là.

Mais si je trouve le geste stupide et ridicule, cela reste un simple « geste ». Je veux dire que ce n’est pas un « acte ». Il faut différencier les deux. C'est à la rigueur une provocation. L’expédition punitive menée par des gens qui se présentent comme des « justiciers » de la communauté juive, en revanche, est un acte. C’est même un délit.

Tout ça pour dire que je trouve étonnant, au point d’en être éberlué, qu’on puisse incriminer des auteurs de gestes et de paroles, aussi bêtes et méchants que soient ces gestes et ces paroles. C’est vrai que la « quenelle » n’est pas interdite par la loi, mais le « bras » ou le « doigt d’honneur » le sont-ils ? Tiens, essayez d’en faire un en public face à un haut responsable (préfet, président,…), pour voir.

Les paroles maintenant. Faites comme Edgar Morin (accompagné de Sami Naïr et Danielle Sallenave), signez une tribune dans Le Monde daté 4 juin 2002 intitulée Israël-Palestine : le cancer, où vous dénoncez l’attitude de l’Etat israélien à l’égard des Palestiniens, adoptant à leur égard les procédés mêmes utilisés à l’encontre des juifs au cours de l’histoire, singulièrement sous le règne des nazis : ghettoïsation, persécution, …

Apprêtez-vous alors à subir l’accusation infamante d’ « antisémitisme », portée par deux « associations » : France-Israël et Avocats sans frontières. Il vous faudra aller jusqu’en Cour de Cassation pour être enfin blanchi. Heureusement. C'est un petit exemple du pouvoir de nuisance des « associations ». Leur caractère nuisible est lié à ce qui a motivé leur création : l'arbitraire et le capricieux de leurs dirigeants est à la à la fois leur origine et un corollaire.

Maintenant, quant à moi, je me demande si je ne suis pas antisémite. Non que j’aie quoi que ce soit à reprocher aux juifs en tant que juifs. Pas plus que je n’ai à m’en féliciter. J'ai lu les Bagatelles pour un massacre de Louis-Ferdinand Céline, et j'ai la conviction que l'antisémitisme féroce qui dégouline à presque chaque ligne est le symptôme aigu d'une maladie mentale. Mais ne suis-je pas, comme Edgar Morin, effaré d'observer la volonté d’une partie non négligeable du peuple israélien de perpétuer la guerre qui dure depuis plus de soixante ans en Palestine ?

Ben oui quoi, c’est bien l’électeur majoritaire d’Israël qui porte très régulièrement au pouvoir des gens cramponnés à l’idée que toute cette terre leur appartient. Les plus intégristes de ces malades sont convaincus qu’il est légitime de coloniser la Cisjordanie, et de dégoûter ses habitants arabes au point de les faire déguerpir jusqu’au dernier.

Chaque implantation de colonie juive en territoire arabe est à considérer comme une déclaration de guerre. Peut-on encore rêver un gouvernement israélien modéré ? Peut-on rêver, symétriquement, un Hezbollah pacifique, un Hamas non-violent, si ce ne sont pas des oxymores ? Ecoutez les cours précis et désespérants de monsieur Henri Laurens au Collège de France, où il reconstitue méticuleusement l’histoire du Proche Orient depuis la 2ème guerre mondiale, et vous serez persuadé de l’inextricabilité de l’écheveau et de l’insolubilité du problème.

En attendant, je persiste à trouver profondément injuste l’attitude d’Israël. Si c’est ça, être antisémite, alors … ça voudrait dire que ce sont « les associations » qui ont raison. Ce serait quand même fort de café, non ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antisémitisme, licra, juif, israël, palestine, palestiniens, edgar morin, dieudonné, wikipedia, alain soral, bras d'honneur, sami naïr, danielle sallenave, journal le monde, israël palestine le cancer, apartheid, france-israël, avocats sans frontières, bagatelles pour un massacre, louis-ferdinand céline, hezbollah, hamas, henri laurens

dimanche, 19 mai 2013

AU-DESSOUS DU VOLCAN 1

Je viens de relire le livre de Malcolm Lowry. Quand je l’avais lu – ça remonte à lure de lurette –, ç’avait été une commotion. Une véritable épreuve à traverser à la nage sans avoir appris à nager. A vrai dire, l’idée de commotion était ce que j’avais gardé de ce livre incroyable. Le titre a été retraduit en Sous le Volcan, mais je trouve que ça fait trop forge de Vulcain sous l'Etna, en train de forger le (si si, je vous jure) foudre de Jupiter.

A la réflexion, si je compare avec Ulysse de James Joyce, qui est unanimement célébré par tout ce qui compte dans le monde en matière d'autorité littéraire comme le nec plus ultra de la création littéraire au vingtième siècle, à égalité avec La Recherche et Le Voyage, j'ai bien envie de placer le Volcan de Lowry au-dessus du roman de Joyce, tant celui-ci m'apparaît comme un artefact intellectuel.

Extraordinaire si l'on veut, mais quand même un produit extrêmement cérébral, alors que le Volcan consiste en un plongeon héroïque et poétique jusque dans les tréfonds de l'existence et de la souffrance humaines. Pourquoi cérébral, me demandera-t-on ? A cause du parti-pris d'expérience formelle, qui révèle presque toujours un goût pour les joutes virtuoses et les défis intellectuels, avec sous-entendu : « Essaie d'en faire autant, tiens, t'es même pas cap ! ». Il y a là-dedans de la performance, de l'exploit sportif. C'est donc un peu gratuit, donc un peu vain.

Ce qui pourrait constituer la parenté des deux livres, ce serait peut-être d'illustrer deux voies de recherche possibles, qui sont aussi deux impasses littéraires, sauf qu'à mon avis, Lowry sait parfaitement qu'il se trouve dans une impasse, ce dont, pour Joyce, plus orgueilleux et sûr de sa supériorité, je ne suis pas sûr.

Une personne qui m’est proche, quand elle a reçu du livre Au-dessous du volcan l’autorisation de le lire enfin, après plusieurs tentatives infructueuses où il lui avait interdit de poursuivre au-delà de la page 12, m’a dit que pour sa part, c’était une plainte d’une immense tristesse qui lui parvenait de ses profondeurs.

Pour moi, la tristesse est un mot bien vague. Est-ce le sentiment éprouvé par le lecteur au spectacle de ce qui arrive au Consul Geoffrey Firmin ? Ou une tristesse qui émanerait de la narration elle-même, comme un effet esthétique voulu et élaboré par l’auteur ? Quoi qu’il en soit, curieusement, ce n’est pas cet aspect qui m’a procuré, quand j’ai refermé le livre, cette sorte d’enthousiasme et de jubilation qu’il ne m’a été donné qu’exceptionnellement d’éprouver (Le Temps retrouvé et Moby Dick font partie des derniers en date). Etrange, n’est-ce pas ?

Je parle bien sûr d’une émotion spécifiquement littéraire, du genre de ce qu’on ressent après avoir lu ce qu’on appelle un chef d’œuvre, un de ces Everest de la littérature qui donnent au lecteur – je ne trouve pas d’autre mot – un sentiment de gratitude. Je veux dire un de ces livres après lesquels on peut à bon droit se féliciter d’avoir vécu jusque-là, ne serait-ce que parce qu’il existe et qu’il parvient à ce miracle : procurer de la joie. Je pèse mes mots.

C’est vrai qu’a priori, Au-dessous du volcan n’est pas de ces livres qui prédisposent à l’optimisme. Mais je ne suis pas sûr que la littérature ait à jouer le rôle d’antidépresseur, non plus que de pousse-au-crime, ni d’encouragement au suicide. La littérature telle que je l’entends a pour objet de créer de la beauté, en s’efforçant de fabriquer un cadre et de donner un sens à l’existence humaine. Une œuvre d’art chargée à ras bord d’un poids de « vraie vie ». Et pas ailleurs, mais bien ici. De ce point de vue, la lecture du livre de Malcolm Lowry comble le lecteur que je suis.

Comme dans Les Passantes de Georges Brassens ou La Vierge à l’enfant et deux anges de Fra Filippo Lippi (visible aux Offices), l’adéquation miraculeuse (inexplicable) de la chose et du moyen par lequel elle est exprimée. Bon, j’arrête avec les comparaisons vaseuses, c’est juste pour dire le principe : quelque chose de rigoureusement unique se passe quand ce que veut dire un bonhomme entre en résonance parfaite avec sa façon de le dire. Quand l'unicité du fond qu'il y a mis épouse idéalement la forme qu'il a façonnée.

Ne serait-ce que pour ça, Au-dessous du volcan est un livre unique.

Voilà ce que je dis, moi.

mardi, 02 avril 2013

DE L'EXPANSION DE L'UNIVERS (ARTISTIQUE)

LE REVOLVER "1892", CALIBRE 8 mm

(après le Mauser C96, le Luger P08, et même le Webley 455 britannique, sans parler du Colt 1911, les performances balistiques de la munition furent considérées, avec raison, comme des plus médiocres, même si l'arme reste classée en 1ère catégorie)

***

On a vu que l’artiste actuel essaie de se faire passer pour un scientifique, dont il imite l’activité de recherche, sans pouvoir prétendre au même degré de scientificité que lui. Il ne parle plus de ses « œuvres », ni même de ses « ouvrages », mais du terme très neutre de « travail ». Il la joue modeste. Il a compris que c'est son intérêt, même si cette modestie cache un immense orgueil.

Il va de soi qu’une telle évolution ouvre la voie à une foule de gamins qui auraient reculé devant l’effort et l’abnégation que suppose le métier. Et comme il faut donner du boulot à toute la surpopulation, il n’y a pas trente-six moyens.

Tiens, prenez la grande question : « Qu’est-ce qui est beau ? Qu’est-ce qui est laid ? ». Ajoutez-y : « Qu’est-ce qui est de l’art ? Qu’est-ce qui n’est pas de l’art ? ». Question subsidiaire : « Qu’est-ce qu’un artiste ? Qu’est-ce qui n’est pas un artiste ? ». Là, on est au cœur du sujet. La réponse à cette rafale de questions simples est d’une simplicité raphaélique du fait de la pléthore d'artistes potentiels :

TOUT EST BEAU

TOUT EST DE L’ART

TOUT LE MONDE EST ARTISTE

TOUT LE MONDE IL EST BEAU IL EST GENTIL.

Ça ouvre plein de possibilités, même aux élèves les plus nuls. C'est ça, la démocratisation. Ou plutôt l'extrémisme démocratique. Et cela repose sur ce principe à marteler fortement : « On a tous le droit ! ».

En musique, c’est tellement évident qu’il n’y a pas trop lieu d’insister. Depuis les recherches du petit Pierre Schaeffer, la question est résolue sans ambiguïté : tous les bruits produits dans la nature et hors de la nature sont désormais de la musique. A égalité. Ah mais !

Seuls quelques vieux ronchons s'attachent encore aux beaux instruments de bois ou de cuivre. Seuls quelques orfèvres de la lutherie façonnent amoureusement de tels objets, qui ne doivent de ne pas avoir été guillotinés qu'au fait qu'ils sont dépourvus d'un cou formant transition entre un tronc et une tête.

Les ci-devant « instruments de musique » (notez la particule nobiliaire), c'est donc bien clair, ne produisent que des bruits parmi des myriades d’autres : le monopole qu’ils ont exercé depuis l’aube de l’humanité est un scandale auquel il a heureusement été mis fin, après des millénaires de dictature élitiste et arrogante.

Et le public ne s’est progressivement accoutumé (et encore !) à la « musique contemporaine » que parce qu’on lui a fait ingurgiter de force, au gavoir à canards, pendant trente ans, une foule de concerts sandwiches, où les organisateurs, dépensant des trésors d’ingéniosité dans la programmation, introduisaient une tranche de jambon contemporain entre deux tranches de pain classiques, plus ou moins beurrées pour aider à avaler.

Notez que la stratégie s'est révélée d'une grande habileté. D'abord on y va mollo : quelques espagnolades, un peu de flamenco et de gamelan balinais. Il faut à ce stade s'appeler Varèse pour marier de vieux sons dans des partouzes tout à fait neuves, bien faites pour émoustiller les sens de quelques vieux blasés avides d'érections nouvelles, et pour horrifier dans le même temps l'âme intègre de tous les autres, restés des auditeurs candides.

Ensuite le système des douze sons égaux. Ensuite on pousse les vieux instruments dans leurs derniers retranchements, jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme (du violon), en leur tapant dessus, en les engueulant comme du poisson pourri, en leur faisant dire des horreurs dont ils ont honte (je me rappelle un concert dirigé par Ivo Malec en personne, quelle triste expérience pour un jeune musicien plein d'espoir !). Quel triste spectacle que de voir un violoncelliste fouetter son instrument de son archet, pendant que ses voisins de quatuor passent un doigt mouillé sur le bord d'un verre a pied en cristal à moitié rempli) !

Ensuite viennent tous les instruments du monde, appelés à la rescousse. Ensuite viennent les moyens offerts par l'électricité, l'électronique et l'informatique : rendez-vous compte, tous ces sons potentiels, on ne pouvait pas les laisser au chômage, il fallait leur trouver un emploi. Pour couronner le tout débarquent en trombe tous les bruits du monde (Pierre Schaeffer et suiveurs), j'en ai déjà parlé.

Moralité : la musique occidentale explore à tout-va et dans l'enthousiasme des contrées sonores inconnues, pose le pied sur des planètes improbables, découvre des continents sur lesquels se jettent des armées d'oreilles saturées de sons du passé. En musique, comme en bien d'autres matières, l'Occident est un collectionneur monomaniaque effréné, un dangereux psychopathe atteint de kleptomanie compulsive aiguë, à l'instar d'un certain Aristide Filoselle (Le Secret de la Licorne, p. 59).

En littérature, si c’est moins évident, c’est juste parce que – du moins en France – les tendances expérimentales n’attirent que des groupuscules faméliques de militants de la nouveauté, portant des visages émaciés, graves et fiévreux : eux seuls ont assez de foi fervente et fidèle pour crier au génie quand Pierre Guyotat publie Eden Eden Eden ou Tombeau pour cinq cent mille soldats.

C’est sûr qu’après Ulysse de James Joyce, Mort à crédit de Céline, Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry et quelques autres, l’idée d’imposer la sacro-sainte, obligatoire et quasi-statutaire « rupture », dans une surenchère du meilleur aloi dans le travail sur les moyens d’expression romanesque, est devenue pour le moins difficile à mettre en œuvre.

Le minuscule Philippe Sollers a sans doute voulu faire rigoler ses copains de la cour de récréation, quand il a écrit, sans majuscules ni ponctuation (juste parce que Céline s'était proclamé le cinglé en chef des points d'exclamation et de suspension), son livre sobrement intitulé H. Quoi, illisible ? Expérience, on vous dit ! La barre étant placée excessivement haut, quels éditeurs, quels lecteurs auraient assez d'entraînement et de détente des reins pour ne pas la faire tomber en tentant de franchir l’obstacle ?

Quant à la poésie, ce n’est même pas la peine d’en parler : est-ce qu’un poète existe, quand il est rare qu'ils touche 300 lecteurs ? D’autant que la cuisine des poètes actifs après la guerre s’est muée en une infinité de laboratoires secrets, où des alchimistes vaguement barbus se sont mis à extraire de leurs cornues la quintessence de liqueurs mystérieuses, dont l’amateur éventuel ne saurait imaginer l’effet qu’elles produiront une fois ingurgitées.

Je dirai même que le jus qu’on recueillait parfois à la sortie du serpentin de cet alambic forcené était carrément imbuvable. Je me souviens d’un « poème » d’un nommé Jean-Marc, qui commençait par cet inoubliable groupe nominal péremptoire, voire comminatoire : « Les cafards noirs de la lampe à souder ». L'expression, je ne sais pourquoi, s'est gravée. Jean-Marc, si tu me reconnais dans la rue, merci de ne pas me voir.

Remarque, j’ai bien dû pondre quelques horreurs comparables. Quand on est dans l’expérimental, c’est quasiment forcé. Quand on explore des voies nouvelles, on tombe fatalement sur bien des impasses et autres voies sans issue (via sin salida) : il y a donc beaucoup de déchet. La gangue autour de la pépite, quoi. Mais il y a des jours où l'on se dit que non, vraiment, ça fait un peu épais de gangue avant d'arriver à la pépite. C'est vrai, quoi, la vie est courte.

Le gros morceau de l’expérimental reste cependant, détachés loin devant le peloton étiré des principaux moyens d’expression, les « arts plastiques ». Normal, les arts plastiques, ça saute aux yeux, ça envahit votre espace visuel sans vous demander.

Le problème, avec les arts plastiques, c'est qu'ils sont devenus affreusement tributaires du langage (voire de la linguistique), de la pensée, de la formulation, de la capacité de l'artiste à transposer dans l'univers des mots l'esprit de ce qu'il veut donner à voir. Et le cortex cérébral de la théorie esthétique (ou sociale, ou morale, ou politique, ...) alourdit à tel point le crâne de l'art vers l'arrière que celui-ci en tombe sur le cul.

Je ne veux pas trop insister : j’ai déjà donné. Allez juste un aperçu du talent du petit Jan Berdyszak, « only for fun».

AVEC TOUTES NOS SINCERES FELICITATIONS AU PETIT JAN BERDYSZAK !

Je veux juste marquer deux particularités qui découlent de ce qui précède, concernant la création artistique : l’extrémisme démocratique et l’extrémisme totalitaire. Contrairement aux apparences, ce sont deux frères jumeaux, et de la pire espèce : l’espèce monozygote.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, le 1892 d'ordonnance, revolver, arme à feu, art contemporain, musique, art, artiste, pierre schaeffer, instrument de musique, edgar varèse, ivo malec, tintin, les dupondt, le secret de la licorne, pierre guyotat, eden eden eden, tombeau pour cinq cent mille soldats, ulysse, james joyce, mort à crédit, louis-ferdinand céline, malcolm lowrynau-dessous du volcan, philippe sollers, poésie, littérature, arts plastiques

samedi, 10 novembre 2012

VOUS AVEZ DIT LACAN ? (fin)

Pensée du jour :

« Cette chronique ne cesse de se préoccuper de l'homme, de le poursuivre, de le piéger, de le traquer à travers l'apparence, de chercher à tracer son portrait éternel. Tout au moins son ombre chinoise ».

ALEXANDRE VIALATTE

Résumé : le style écrit de JACQUES LACAN, c’est bien connu, est une sorte d’Everest pour un lecteur ordinaire. C’était tout à fait concerté et volontaire de sa part. C’en était au point que même ses collègues psychanalystes le trouvaient illisible, et qu’il a dû, dans certaines circonstances que ROUDINESCO expose, faire un (petit) effort de lisibilité.

L’autre aspect négatif de LACAN que je retiens du livre de ROUDINESCO, c’est le caractère très moyennement sympathique du personnage. L’une des principales raisons est l’obsession de l’argent. L’auteur écrit : « A sa mort, à la différence de Balthazar Claës [drôle de renvoi au personnage de La Recherche de l’absolu (BALZAC), mais la 8ème partie du livre porte précisément ce titre], Lacan était donc richissime : en or, en patrimoine, en argent liquide, en collections de livres, d’objets d’art et de tableaux » (p.514). Richissime !

Je me rappelle avoir lu dans le temps (dans la revue Actuel, 2ème mouture) un article insolent sur maître LACAN, illustré entre autres d’un dessin le représentant brassant plein de billets de banque dans un grand tiroir ouvert. Il y avait donc du vrai.

Une de ses filles est d’ailleurs, si je me souviens bien, devenue conseil en immobilier, pendant qu’un fils opérait dans la finance. Sa fille préférée, JUDITH, à la suite de je ne sais plus quel micmac, n’a porté son nom que deux ans, intervalle entre la démarche administrative pour avaliser la filiation et son mariage avec le redoutable JACQUES-ALAIN MILLER, dont elle a adopté le patronyme.

Cette richesse énorme, il la devait à son incomparable maîtrise dans la discipline psychanalytique et à l’incontestable (voire incroyable) succès rencontré par son enseignement auprès de différentes générations d’analystes. Les gens (y compris des célébrités parisiennes) se bousculaient à son séminaire.

Mais cette richesse, il la devait aussi à l’une des raisons qui l’ont coupé des autorités de la profession : la durée de la séance. L’IPA (l’association internationale) tenait à des séances uniformément étendues sur trois quarts d’heure. LACAN inventa la « durée variable », autrement dit les séances réduites à quelques minutes à la fin, voire interrompues au bout de quelques instants.

On se pose forcément la question de l'escroquerie (ce n'est pas la même chose de recevoir 15 patients et d'en recevoir 60 ou 80 dans la journée ; on pense aux "gagneuses" de Barbès qui épongeaient autrefois le micheton à la chaîne et à 100 balles).

Une autre raison est à chercher du côté de la certitude absolue qu’il a de son propre génie, et de la confiance infinie qu’il a en lui-même. Plongé dans sa recherche, plus rien d’autre n’existe que celle-ci. On peut se dire que BALZAC ou CÉLINE non plus ne doutaient de rien.

Mais cela peut rendre les relations délicates : LACAN n’hésite pas à réveiller ANDRÉ WEISS en pleine nuit pour le supplier de lui donner la solution de l’énigme que celui-ci lui a posée pendant la soirée (les « trois prisonniers », intéressant, mais je ne vais pas vous embêter avec ça, parce qu’il faudrait encore développer). C’est sûr que cela comporte un aspect fascinant.

Qu’est-ce que je retiens d’autre, de la lecture d’un ouvrage consacré à un homme qui a, en son temps, défrayé la chronique ? J’ai connu un homme (que je suis très heureux d’avoir perdu de vue) qui a croisé LACAN. C’était à l’hôtel Pigonnet (catégorie *****, oui, 5 étoiles), à Aix-en-Provence.

Je n’ai pas retenu toutes les circonstances, mais au moment où il était assis dans le salon de réception, il a vu un monsieur descendre l’escalier, se diriger vers l’Accueil pour je ne sais plus quoi. C’était JACQUES LACAN, et d'une, et il était à poil, et de deux. Ma foi, pourquoi pas ? Quand on est riche et célèbre, on peut se permettre l’excentricité, au motif que le riche est plus libre que le pauvre.

Je retiens encore le fait que, si une foule de gens reconnaissent que LACAN a renouvelé en profondeur la lecture de l’œuvre de SIGMUND FREUD, c’est en bonne partie parce qu’il a énormément travaillé les philosophes (et avec eux) de son temps : HUSSERL, JASPERS, KOYRÉ, KOJÈVE, HEIDEGGER, et d’autres plus anciens, dont HEGEL.

Ce sont ses lectures et échanges philosophiques qui ont nourri ce renouvellement. ROUDINESCO pointe d’ailleurs les trois sources de l’inspiration lacanienne : médicale (c’est un médecin), intellectuelle et artistique (copain de DALI et d’ANDRÉ MASSON, passés par le surréalisme). A cet égard, la biographie de LACAN par ROUDINESCO (je dis ça, moi qui n’ai guère de points communs avec la psychanalyse) est un excellent travail de reconstitution d’une démarche et d’une trajectoire, tant pour la vie que pour l’œuvre du personnage.

J’ajouterai pour finir que ce n’est pas un livre sans faiblesses. Celle que je considère comme principale est dans la composition elle-même. Plus on descend le cours du temps, plus l’exposé perd en esprit de synthèse, et tombe un peu, disons-le, dans l’anecdotique, pour ne pas dire le « people ». Et plus on se perd dans des détails qui s’étalent indûment.

Si je peux avancer une explication : l’auteur est entré dans le circuit parisien organisé autour de LACAN à une certaine époque. Et ce dont elle-même a été témoin direct (ou presque) prend une ampleur que n’ont pas des sources plus anciennes (écrits et entretiens divers). Le synthétique résulte d’un travail de reconstruction a posteriori, comme « en laboratoire », le dilué venant d’un relatif manque de recul, dû à la présence "in vivo".

Et le moment où la biographie donne l’impression de s’effilocher et de tirer en longueur, je le situe quand l’auteur devient elle-même partie prenante. Qu’elle soit entrée dans le jeu n’a rien d’étonnant : elle est la fille de JENNY AUBRY (née WEISS, puis épouse ROUDINESCO, puis ...). Le monde est petit, comme on l’a vu avec DIDIER ANZIEU, le fils de MARGUERITE PANTAINE, qui a, sous le nom d’ « Aimée », servi de marchepied (de paillasson ?) à JACQUES LACAN.

Dernière remarque, inspirée par le dernier chapitre, intitulé « France freudienne : état des lieux ». Impressionnant, franchement. Il y avait la SPP et l’APF (je ne détaille pas, le P est pour "psychanalyse", le F pour Freud), augmentées de l’OPLF et du Collège de psychanalystes. Ce sont des associations professionnelles. Ajoutons l’EFP fondée par LACAN. Je me contente d’énumérer la suite : ECF, AF, CFRP, Cercle freudien, CCAF, EF, FAP, CP, Coût freudien (sic !), GRP, Errata, ELP, Psychanalyse actuelle.

Et moi qui croyais que le pompon de la scission et autres formes de scissiparité était détenu haut la main par les sectes trotskistes ! Quel désappointement ! Je vais être obligé désormais de changer de cible, et sans même avoir à caricaturer : la cible se caricature elle-même !!! Parce que la liste ci-dessus s’allonge dès la page suivante : entre 1985 et 1993, pas moins de « quatorze associations supplémentaires ont vu le jour. Six d’entre elles sont des créations nouvelles, deux sont le résultat de scissions, et six sont des lieux fédératifs » (p. 552).

Vous voulez une image du sac de nœuds ? Une représentation du nœud de vipères ? Du merdier ? De la confusion générale ? De l’imbroglio ? De l’enchevêtrement ? Alors, mieux que les sectes trotskistes, ouvrez la caisse aux psychanalystes, regardez-les grouiller, ... et vous serez servis.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, alexandre vialatte, littérature, jacques lacan, psychanalyse, psychanalyste, élisabeth roudinesco, la recherche de l'absolu, honoré de balzac, revue actuel, judith miller, jacques-alain miller, école freudienne de paris, louis-ferdinand céline, sigmund freud, heidegger, husserl, jaspers, kojève, salavador dali, andré masson, jenny aubry, didier anzieu

lundi, 05 novembre 2012

BALZAC 4 PAR MAUROIS

Pensée du jour : « L'homme se sent petit devant l'animal. Le rhinocéros le rend timide, le loup craintif, le chien de garde rapide. L'homme a pour le chat et le basset des indulgences qu'il n'aurait pas pour le sous-préfet le plus distingué ».

ALEXANDRE VIALATTE

J’ai rarement lu des biographies. Pourquoi ? Je n’en sais rien. Peut-être parce que, pendant très longtemps, j’ai été hanté par le fantôme de Lagarde et Michard, augmenté du spectre de GUSTAVE LANSON, vous savez, « Untel, sa vie, son œuvre », les dates qu’il fallait enregistrer sans se poser de question, sans avoir besoin de comprendre. C’est vrai, ça, et c’est une vraie question : « Peut-on expliquer l’œuvre de CÉLINE par la vie de LOUIS DESTOUCHES [le vrai nom de CÉLINE] ? ».

Peut-être aussi m’étais-je convaincu, en opposition avec le tandem imposé par cette grille de lecture « la vie et l’œuvre », que seule cette dernière méritait d’être cultivée pour elle-même, « œuvre » devant être comprise comme « œuvre d’art » ; et ce qui se passe pour les peintres devant se passer de la même manière pour tout artiste : ce qui reste accroché aux cimaises des musées, ce n’est pas la biographie de RAPHAËL ou de POUSSIN, ce sont leurs tableaux.

Ce qui est sûr, c’est que nulle paroi étanche ne sépare le biographique du catalogue des œuvres : il faut bien que l’auteur, s’il est passé à la postérité, ait puisé la matière de ses livres ailleurs que dans l’imitation de ce qui s’est fait avant lui, sinon la postérité aurait préféré l’original à la copie, et il serait tombé dans l’oubli.

C’est exactement ce qui s’est passé dans la peinture et dans la musique : dans les histoires qu’on en a rédigées, les historiens (parfois à tort) ne gardent que les principaux noms qui jalonnent la trajectoire de quelque chose qu’on appellera Histoire de la peinture et Histoire de la musique. Les épigones et les petits maîtres, ceux qui passent au second plan et que ne connaissent que les spécialistes, sont ceux qui, après coup, se révèlent n’avoir rien écrit, peint ou composé de vraiment neuf.

Là, des biographies, j’en ai lu trois, coup sur coup. Je ne me reconnais pas. Comment se fait-ce ? Qu’est-ce qui m’a pris ? Mystère. J’ai commencé par celle de LOUIS-FERDINAND CÉLINE. J’en ai parlé il n’y a pas si longtemps. HENRI GODARD est sans doute celui qui connaît le mieux le bonhomme dans le monde contemporain. Il sait travailler.

Son livre est horriblement documenté, et monstrueusement intéressant. Sans rien taire des côtés sombres de son personnage, de ses faiblesses, et pour tout dire, de sa folie furieuse et géniale, il livre les données d’une vie sans chercher à en dévoiler le mystère inentamable. Ma foi, je suis sorti de la lecture de ce pavé content de ma dépense (25,5 €, Gallimard, 2011, 530 pages à lire), pour ce qui est du rapport qualité / prix.

La biographie de HONORÉ DE BALZAC par ANDRÉ MAUROIS (Hachette, 1965, 622 pages à lire, appendices compris, acheté 4 € au « Livre à Lili », rue Belfort, début octobre), m’a de nouveau projeté sur la planète BALZAC. Un continent, un océan, une planète, je ne sais pas au juste. En tout cas un bonhomme hors du commun, qui, curieusement, s’est très tôt considéré comme hors du commun, et surtout, n’a jamais, depuis l’adolescence, douté de son génie.

Mais qui est devenu un génie à force de travail forcené, toujours poussé par l’urgence de payer ses dettes. Fascinant. C’est d’ailleurs un peu le reproche que je ferais à ANDRÉ MAUROIS, qui cède un peu, tout au long de son ouvrage, à la tentation de l’admiration pour une sorte de colosse d’énergie, et d’une fascination pour l’aspect « course de vitesse avec la mort » présentée par la vie de BALZAC.

C’est en tout ca l’image qui s’en dégage. Sans que ce soit nuisible à l’exactitude, puisque, là encore, les faiblesses du personnage apparaissent en pleine lumière, sans rien ôter jamais à l’impression de puissance créatrice, qui en apparaît dès lors comme tant soit peu magique, pour ne pas dire extraterrestre.

Ce que MAUROIS fait bien partager, et en cela, il faut lui savoir gré, c’est que La Comédie humaine n’est pas sortie de nulle part, et qu’en 1833 (BALZAC a 34 ans), c’est chez un écrivain expérimenté que l’idée prend naissance. Un projet gigantesque, démesuré à l’échelle d’un seul homme. L’esprit encyclopédique de la Renaissance s’appelait PIC DE LA MIRANDOLE.

Eh bien, HONORÉ DE BALZAC est exactement le Pic de la Mirandole du roman mondial au 19ème siècle. L’époque actuelle est, à cet égard, dans un lamentable et désolant état de rabougrissement (« Il vaut mieux être un éléphant qu’un rat … Qu’un rat bougri surtout », dit Obélix à la page 33 du Combat des chefs) pour comprendre la dimension quelque part surhumaine de BALZAC. Ce en quoi on ne peut que suivre MAUROIS dans sa dévotion à Prométhée (titre de son bouquin sur l’auteur : Prométhée ou la vie de Balzac).

J’avais commencé mon pèlerinage à BALZAC par la lecture d’un pavé horriblement savant d’un grand universitaire (mais très lisible, malgré l’épaisseur) : Le Monde de Balzac, par PIERRE BARBÉRIS, Arthaud, 1973, 575 pages à lire, 10 € au « Livre à Lili », rue Belfort. L’auteur, qui a publié sa grande thèse Balzac et le mal du siècle en 1970 chez Gallimard, se donne pour tâche d’organiser la lecture du monument monumental qu’est La Comédie humaine.

Il a tout lu, correspondance comprise, de ce qui concerne l’œuvre (alors que MAUROIS met en valeur les Lettres à l’étrangère et autres lettres intimes, à valeur exclusivement biographique, quoique …), et offre au lecteur curieux, même débutant, des points de repère d’une robustesse à même d’impressionner. Je ne suis malheureusement pas sûr que ce genre d’ouvrage se prête à la diffusion en supermarché et au tirage de masse.

Et pourtant, je remercie l’universitaire sérieux, car il me rend familiers les personnages de La Comédie humaine, qui sont autant d’avatars, finalement, de leur inventeur. Et pour dire combien certains ont acquis une existence plus vraie que la réalité, une anecdote suffira : à quelques jours de sa mort, BALZAC aurait déclaré à un proche : « Il n’y a que Bianchon qui pourrait me tirer de là ». Il faut savoir que Bianchon, c’est LE médecin de La Comédie humaine, qui fait des apparitions (fugitives ou marquées) dans un nombre incroyable des romans du cycle. Elle n’est pas belle, l’histoire ?

Comme quoi, en définitive, ce n’est pas nul, de s’intéresser à la vie des grands auteurs. Oui, amende honorable, ça s’appelle. Vaut mieux tard que jamais, non ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, humour, chroniques de la montagne, biographie, lagarde et michard, gustave lanson, louis-ferdinand céline, roman, peinture, musique, raphaël, poussin, musée, histoire littéraire, oeuvre d'art, histoire, culture, henri godard, honoré de balzac, andré maurois, pic de la mirandole, obélix, le combat des chefs, pierre barbéris, la comédie humaine, madame hanska

lundi, 22 octobre 2012

PETIT RETOUR EN ARRIERE

Pensée du jour : « Presque tous les désirs des pauvres sont punis de prison ».

LOUIS-FERDINAND CELINE

On ne se rappelle déjà plus ce qu'on a fait il y a six mois (enfin presque, on ne va pas chipoter). Mais si, HOLLANDE, le Parti Socialiste et toute la fièvre du « changement c'est maintenant».

On ne se rappelle déjà plus qu'on était content de ne plus voir la trombine de SARKOZY dans tous les coins des plateaux de télévision et des couvertures de magazines, et de ne plus entendre la voix pleine de certitude et de volontarisme de NICOLAS. Six mois que nous n'entendons plus le matamore déclarer : « Vous allez voir ce que vous allez voir».

AVANT LE PREMIER TOUR ...

Et qu'on a vu qu'on n'a rien vu. Et c'est tellement vrai qu'on n'a toujours rien vu que ça commence à se savoir, et même à se voir. Vous dire que je l'avais bien prévu, ce serait paraître prétentieux, n'est-ce pas : ça ne se fait pas. Et pourtant si, je l'avais vu, du fond de mon bocal viscéralement abstentionniste.

... ET APRES !

Je le savais, qu'après les sévices infligés au "Service Public à la Française" par le grand éradicateur du Bien Commun, on allait voir ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire rien.