samedi, 23 novembre 2013

LA MELODIE COMME UN VISAGE

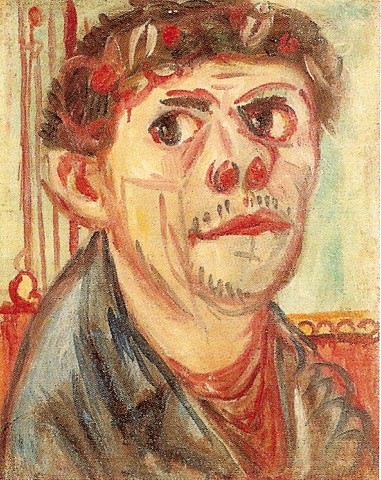

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1932

Les musiciens savants modernes, si l’on excepte quelques artistes héroïques, ont beaucoup œuvré à la disparition du visage mélodique dans la musique, au profit de constructions théoriques et d’emprunts parfois alambiqués au monde des bruits. Au profit, en fin de compte, d’un monde sonore indifférencié, où tout ce qui s’entend est d’autorité placé au même rang que tout le reste.

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1936

Cette disparition du visage dans la musique contemporaine, avec la haine des compositeurs pour la mélodie, a touché les autres arts. Ce qui me frappe, c’est qu’en peinture, il s’est passé exactement la même chose. Les artistes (je parle en général, cubistes, suprématistes et autres –istes) se sont ingéniés à exterminer tout ce qui pouvait rappeler la réalité telle qu’on la voit en général, et en particulier la figure humaine, pour faire de la matière même, du support, de l’espace autour, que sais-je, des conditions de réalisation, l’objet même de l’art.

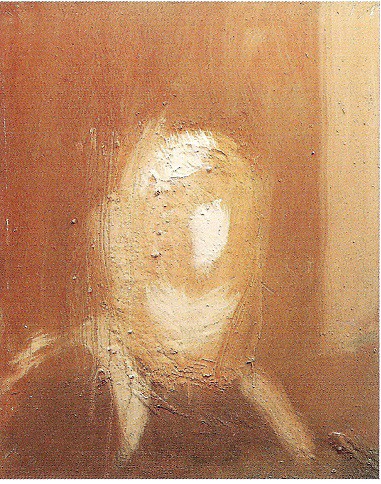

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1945

Il fallait, dans la peinture aussi, détruire la représentation, d’où une haine féroce pour le trop bien nommé « figuratif ». Les Autoportraits de Pierre Tal-Coat sont à cet égard révélateurs de vérité : la figure humaine devient la grande absente. C’est lui, on sait que c'est lui, mais il n’est pas là, voilà tout. Il refuse de paraître. Que s'est-il passé ?

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1984

Je ne veux pas m’appesantir trop longuement, une fois de plus, sur ce qui s’est passé en poésie, et qui ressemble de très près à l’effacement de la mélodie en musique et de la figure en peinture. Depuis les symbolistes, parmi lesquels Mallarmé, le discours poétique s’est chargé de mystères et de significations obscures qui ont radicalement fait fuir le public pour lequel l’expression « sens commun » a encore un sens. Qui lit René Char ? Qui lit Philippe Jaccottet ?

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1984-1985

Je ne veux pas non plus donner à mon propos l’enflure de généralité brassée avec le vent qu’Edgar Morin sait si bien mettre dans son discours pour lui donner un aspect de profondeur mûrement réfléchie. J’observe juste que la musique, la peinture et la poésie font, à peu près au même moment, disparaître de leurs préoccupations le visage de l’individu, et que le 20ème siècle a appelé ça la « Modernité ». Ou encore le « Progrès ».

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1984-1985

Et j’observe que tout ça coïncide avec les énormes progrès accomplis par l’industrie lourde dans les moyens mis en œuvre pour détruire le plus possible de vies humaines dans le minimum de temps (pas loin de 300.000 morts et disparus dans les rangs français pour le seul mois d’août 1914). On me dira que ça n’a rien à voir. Moi je dis : « Pas si sûr ».

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1985

Parce que finalement, de quoi s’agit-il ? Dans les arts (musique, peinture, poésie), c’est la mise en avant des « moyens techniques » qui devient l’objet, le but de l’activité. Pour le musicien sérialiste (école de Vienne, pour faire court), c’est le son, égal à tous les autres sons. Pour le poète, c’est le mot, voire la syllabe, quand ce n’est pas la lettre toute seule. Pour le peintre, c’est la couleur, la ligne et même la toile. Ce qui compte, ce n’est plus le monde que cherche à traduire l’artiste à destination de ses semblables, ce sont les moyens mêmes de la traduction qui deviennent le sujet principal.

Voilà peut-être ce que je ne supporte plus, finalement, que ce soit en peinture, en musique ou en poésie : que les moyens soient devenus la fin. Car en même temps que la technique est promue au rang de finalité ultime, le monde en général et l’homme en particulier disparaissent. L’homme est réduit à l’état d’instrument et de moyen, comme le montre le déchiquetage méticuleux de la chair humaine par une artillerie lourde de plus en plus performante.

Le 20ème siècle a assuré le triomphe de la technique. Et je ne suis pas loin de penser, à la suite de Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Günther Anders, Hans Jonas et quelques autres, que ce triomphe est une défaite pour l’humanité, comme le montre la disparition du visage humain dans la musique et dans la peinture. Il y a dans tout cela un amoralisme radical.

Voilà ce que je dis, moi.

NB : Il va de soi que les propos ci-dessus manquent tant soit peu de nuances. Il conviendrait, en de tels sujets, de trancher autrement qu’à la hache. J’en suis d’accord. Il y a chez tout le monde, musiciens compris, des fondamentalistes, des modérés et des résistants.

Francis Poulenc, par exemple, eut connaissance de la musique dodécaphonique, mais resta avec une belle constance à l’écart. Je crois savoir que c’est le côté doctrinaire de la chose qui le rebuta. Boulez est un idéologue, un dogmatique. A son propos, j’ai même entendu « stalinien », c’est dire. Heureusement, certains adeptes de la « modernité » n’oublient pas, lorsqu’ils composent, que la musique est faite pour procurer un plaisir ou une émotion à celui qui écoute.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arts plastiques, peinture, pierre tal-coat, cubisme, futurisme, constructivisme, musique, mélodie, poésie, jacques ellul, bernard charbonneau, günther anders, hans jonas

mardi, 02 avril 2013

DE L'EXPANSION DE L'UNIVERS (ARTISTIQUE)

LE REVOLVER "1892", CALIBRE 8 mm

(après le Mauser C96, le Luger P08, et même le Webley 455 britannique, sans parler du Colt 1911, les performances balistiques de la munition furent considérées, avec raison, comme des plus médiocres, même si l'arme reste classée en 1ère catégorie)

***

On a vu que l’artiste actuel essaie de se faire passer pour un scientifique, dont il imite l’activité de recherche, sans pouvoir prétendre au même degré de scientificité que lui. Il ne parle plus de ses « œuvres », ni même de ses « ouvrages », mais du terme très neutre de « travail ». Il la joue modeste. Il a compris que c'est son intérêt, même si cette modestie cache un immense orgueil.

Il va de soi qu’une telle évolution ouvre la voie à une foule de gamins qui auraient reculé devant l’effort et l’abnégation que suppose le métier. Et comme il faut donner du boulot à toute la surpopulation, il n’y a pas trente-six moyens.

Tiens, prenez la grande question : « Qu’est-ce qui est beau ? Qu’est-ce qui est laid ? ». Ajoutez-y : « Qu’est-ce qui est de l’art ? Qu’est-ce qui n’est pas de l’art ? ». Question subsidiaire : « Qu’est-ce qu’un artiste ? Qu’est-ce qui n’est pas un artiste ? ». Là, on est au cœur du sujet. La réponse à cette rafale de questions simples est d’une simplicité raphaélique du fait de la pléthore d'artistes potentiels :

TOUT EST BEAU

TOUT EST DE L’ART

TOUT LE MONDE EST ARTISTE

TOUT LE MONDE IL EST BEAU IL EST GENTIL.

Ça ouvre plein de possibilités, même aux élèves les plus nuls. C'est ça, la démocratisation. Ou plutôt l'extrémisme démocratique. Et cela repose sur ce principe à marteler fortement : « On a tous le droit ! ».

En musique, c’est tellement évident qu’il n’y a pas trop lieu d’insister. Depuis les recherches du petit Pierre Schaeffer, la question est résolue sans ambiguïté : tous les bruits produits dans la nature et hors de la nature sont désormais de la musique. A égalité. Ah mais !

Seuls quelques vieux ronchons s'attachent encore aux beaux instruments de bois ou de cuivre. Seuls quelques orfèvres de la lutherie façonnent amoureusement de tels objets, qui ne doivent de ne pas avoir été guillotinés qu'au fait qu'ils sont dépourvus d'un cou formant transition entre un tronc et une tête.

Les ci-devant « instruments de musique » (notez la particule nobiliaire), c'est donc bien clair, ne produisent que des bruits parmi des myriades d’autres : le monopole qu’ils ont exercé depuis l’aube de l’humanité est un scandale auquel il a heureusement été mis fin, après des millénaires de dictature élitiste et arrogante.

Et le public ne s’est progressivement accoutumé (et encore !) à la « musique contemporaine » que parce qu’on lui a fait ingurgiter de force, au gavoir à canards, pendant trente ans, une foule de concerts sandwiches, où les organisateurs, dépensant des trésors d’ingéniosité dans la programmation, introduisaient une tranche de jambon contemporain entre deux tranches de pain classiques, plus ou moins beurrées pour aider à avaler.

Notez que la stratégie s'est révélée d'une grande habileté. D'abord on y va mollo : quelques espagnolades, un peu de flamenco et de gamelan balinais. Il faut à ce stade s'appeler Varèse pour marier de vieux sons dans des partouzes tout à fait neuves, bien faites pour émoustiller les sens de quelques vieux blasés avides d'érections nouvelles, et pour horrifier dans le même temps l'âme intègre de tous les autres, restés des auditeurs candides.

Ensuite le système des douze sons égaux. Ensuite on pousse les vieux instruments dans leurs derniers retranchements, jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme (du violon), en leur tapant dessus, en les engueulant comme du poisson pourri, en leur faisant dire des horreurs dont ils ont honte (je me rappelle un concert dirigé par Ivo Malec en personne, quelle triste expérience pour un jeune musicien plein d'espoir !). Quel triste spectacle que de voir un violoncelliste fouetter son instrument de son archet, pendant que ses voisins de quatuor passent un doigt mouillé sur le bord d'un verre a pied en cristal à moitié rempli) !

Ensuite viennent tous les instruments du monde, appelés à la rescousse. Ensuite viennent les moyens offerts par l'électricité, l'électronique et l'informatique : rendez-vous compte, tous ces sons potentiels, on ne pouvait pas les laisser au chômage, il fallait leur trouver un emploi. Pour couronner le tout débarquent en trombe tous les bruits du monde (Pierre Schaeffer et suiveurs), j'en ai déjà parlé.

Moralité : la musique occidentale explore à tout-va et dans l'enthousiasme des contrées sonores inconnues, pose le pied sur des planètes improbables, découvre des continents sur lesquels se jettent des armées d'oreilles saturées de sons du passé. En musique, comme en bien d'autres matières, l'Occident est un collectionneur monomaniaque effréné, un dangereux psychopathe atteint de kleptomanie compulsive aiguë, à l'instar d'un certain Aristide Filoselle (Le Secret de la Licorne, p. 59).

En littérature, si c’est moins évident, c’est juste parce que – du moins en France – les tendances expérimentales n’attirent que des groupuscules faméliques de militants de la nouveauté, portant des visages émaciés, graves et fiévreux : eux seuls ont assez de foi fervente et fidèle pour crier au génie quand Pierre Guyotat publie Eden Eden Eden ou Tombeau pour cinq cent mille soldats.

C’est sûr qu’après Ulysse de James Joyce, Mort à crédit de Céline, Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry et quelques autres, l’idée d’imposer la sacro-sainte, obligatoire et quasi-statutaire « rupture », dans une surenchère du meilleur aloi dans le travail sur les moyens d’expression romanesque, est devenue pour le moins difficile à mettre en œuvre.

Le minuscule Philippe Sollers a sans doute voulu faire rigoler ses copains de la cour de récréation, quand il a écrit, sans majuscules ni ponctuation (juste parce que Céline s'était proclamé le cinglé en chef des points d'exclamation et de suspension), son livre sobrement intitulé H. Quoi, illisible ? Expérience, on vous dit ! La barre étant placée excessivement haut, quels éditeurs, quels lecteurs auraient assez d'entraînement et de détente des reins pour ne pas la faire tomber en tentant de franchir l’obstacle ?

Quant à la poésie, ce n’est même pas la peine d’en parler : est-ce qu’un poète existe, quand il est rare qu'ils touche 300 lecteurs ? D’autant que la cuisine des poètes actifs après la guerre s’est muée en une infinité de laboratoires secrets, où des alchimistes vaguement barbus se sont mis à extraire de leurs cornues la quintessence de liqueurs mystérieuses, dont l’amateur éventuel ne saurait imaginer l’effet qu’elles produiront une fois ingurgitées.

Je dirai même que le jus qu’on recueillait parfois à la sortie du serpentin de cet alambic forcené était carrément imbuvable. Je me souviens d’un « poème » d’un nommé Jean-Marc, qui commençait par cet inoubliable groupe nominal péremptoire, voire comminatoire : « Les cafards noirs de la lampe à souder ». L'expression, je ne sais pourquoi, s'est gravée. Jean-Marc, si tu me reconnais dans la rue, merci de ne pas me voir.

Remarque, j’ai bien dû pondre quelques horreurs comparables. Quand on est dans l’expérimental, c’est quasiment forcé. Quand on explore des voies nouvelles, on tombe fatalement sur bien des impasses et autres voies sans issue (via sin salida) : il y a donc beaucoup de déchet. La gangue autour de la pépite, quoi. Mais il y a des jours où l'on se dit que non, vraiment, ça fait un peu épais de gangue avant d'arriver à la pépite. C'est vrai, quoi, la vie est courte.

Le gros morceau de l’expérimental reste cependant, détachés loin devant le peloton étiré des principaux moyens d’expression, les « arts plastiques ». Normal, les arts plastiques, ça saute aux yeux, ça envahit votre espace visuel sans vous demander.

Le problème, avec les arts plastiques, c'est qu'ils sont devenus affreusement tributaires du langage (voire de la linguistique), de la pensée, de la formulation, de la capacité de l'artiste à transposer dans l'univers des mots l'esprit de ce qu'il veut donner à voir. Et le cortex cérébral de la théorie esthétique (ou sociale, ou morale, ou politique, ...) alourdit à tel point le crâne de l'art vers l'arrière que celui-ci en tombe sur le cul.

Je ne veux pas trop insister : j’ai déjà donné. Allez juste un aperçu du talent du petit Jan Berdyszak, « only for fun».

AVEC TOUTES NOS SINCERES FELICITATIONS AU PETIT JAN BERDYSZAK !

Je veux juste marquer deux particularités qui découlent de ce qui précède, concernant la création artistique : l’extrémisme démocratique et l’extrémisme totalitaire. Contrairement aux apparences, ce sont deux frères jumeaux, et de la pire espèce : l’espèce monozygote.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, le 1892 d'ordonnance, revolver, arme à feu, art contemporain, musique, art, artiste, pierre schaeffer, instrument de musique, edgar varèse, ivo malec, tintin, les dupondt, le secret de la licorne, pierre guyotat, eden eden eden, tombeau pour cinq cent mille soldats, ulysse, james joyce, mort à crédit, louis-ferdinand céline, malcolm lowrynau-dessous du volcan, philippe sollers, poésie, littérature, arts plastiques

mardi, 26 mars 2013

DE L'ENFANTIN EN ART

Nous avons vu qu’en musique, le monde, au 20ème siècle, est devenu une gigantesque cour de récréation, avec ses bacs à sable, ses coins « marelle » et ses mares aux canetons qui se prennent pour des cygnes. Mais les arts visuels, non seulement n’ont rien à envier aux arts de l’oreille, mais peuvent à juste titre leur en remontrer, même avec handicap au départ.

Car pour être juste, le petit merdeux (mettons, non, quand même, pas Boulez, Dutilleux ou Stockhausen, dont la statue intouchable trône désormais au milieu du paysage des « valeurs reconnues », mais Brice Pauset ou Ondrej Adamek, heureusement inconnus, mais que ça n’empêche pas d’avoir accès aux salles de concerts et aux antennes que Jean-Pierre Derrien, le snobinard de France Musique, Arnaud Merlin ou Anne

Car pour être juste, le petit merdeux (mettons, non, quand même, pas Boulez, Dutilleux ou Stockhausen, dont la statue intouchable trône désormais au milieu du paysage des « valeurs reconnues », mais Brice Pauset ou Ondrej Adamek, heureusement inconnus, mais que ça n’empêche pas d’avoir accès aux salles de concerts et aux antennes que Jean-Pierre Derrien, le snobinard de France Musique, Arnaud Merlin ou Anne Montaron sont toujours prêts à leur ouvrir, pardon pour la longue parenthèse, on reprend son souffle) qui s’exerce à faire du vent avec un aspirateur ou du tonnerre avec des casseroles, ne s’adresse en général qu’à un public très clairsemé, comme le fait entendre le nombre impair des mains qui claquent à la fin, ou tout disposé à tourner le bouton du poste dès la première menace proférée.

Montaron sont toujours prêts à leur ouvrir, pardon pour la longue parenthèse, on reprend son souffle) qui s’exerce à faire du vent avec un aspirateur ou du tonnerre avec des casseroles, ne s’adresse en général qu’à un public très clairsemé, comme le fait entendre le nombre impair des mains qui claquent à la fin, ou tout disposé à tourner le bouton du poste dès la première menace proférée.

Alors, les arts visuels, maintenant. Ce n’est pas la première fois que je me penche avec une sincère tendresse et un intérêt non dissimulé sur les jeux turbulents des garnements qui parcourent en tout sens la cour de récréation de l’ « art contemporain ».

Alors, les arts visuels, maintenant. Ce n’est pas la première fois que je me penche avec une sincère tendresse et un intérêt non dissimulé sur les jeux turbulents des garnements qui parcourent en tout sens la cour de récréation de l’ « art contemporain ».

C’est chaque fois, pour mon esprit amolli par la déliquescence d’une civilisation finissante, une occasion de se rafraîchir dans une authentique jouvence, et pour ma sensibilité saturée des mille sensations dont l’assaille un univers urbain jamais avare de sollicitations séduisantes, de se replonger dans les vivifiantes sources matricielles de l’émotion esthétique la plus pure. Et je me dis, tout pénétré d’une évidence quasi biblique : « Ah oui, elle sort bien de la main des enfants, la Vérité ! ».

civilisation finissante, une occasion de se rafraîchir dans une authentique jouvence, et pour ma sensibilité saturée des mille sensations dont l’assaille un univers urbain jamais avare de sollicitations séduisantes, de se replonger dans les vivifiantes sources matricielles de l’émotion esthétique la plus pure. Et je me dis, tout pénétré d’une évidence quasi biblique : « Ah oui, elle sort bien de la main des enfants, la Vérité ! ».

Je dirais même que le 20ème siècle artistique a fait entrer l’humanité dans un âge paradisiaque, que j’appellerai

« L’ÂGE DE L’ENFANCE DE L’ART »,

et qui n’est pas un paradis perdu, mais un paradis retrouvé, que dis-je : reconquis au nez de Dieu lui-même. Quand on regarde un enfant bassouiller (Balzac aurait dit « rabouiller ») dans une flaque d’eau pour faire traverser cet Atlantique à son paquebot de papier, on se dit que c’est lui qui a raison, que c’est lui qui mérite de guider l’univers sur la voie du salut.

et qui n’est pas un paradis perdu, mais un paradis retrouvé, que dis-je : reconquis au nez de Dieu lui-même. Quand on regarde un enfant bassouiller (Balzac aurait dit « rabouiller ») dans une flaque d’eau pour faire traverser cet Atlantique à son paquebot de papier, on se dit que c’est lui qui a raison, que c’est lui qui mérite de guider l’univers sur la voie du salut.

Une bonne partie de la population qui se range d’elle-même en ordre de bataille derrière l’étendard de l’ « art contemporain » a donc fait triompher, tout au long du 20ème siècle, « l’esprit d’enfance ». Mais on me demandera ce que c’est, l’esprit d’enfance.

bataille derrière l’étendard de l’ « art contemporain » a donc fait triompher, tout au long du 20ème siècle, « l’esprit d’enfance ». Mais on me demandera ce que c’est, l’esprit d’enfance.

L’esprit d’enfance ? C’est la fraîcheur de l’attitude face aux matières qui constituent le monde naturel ou synthétique, de la plus triviale et brute à la plus noble et quintessenciée. C’est les trésors d’ingéniosité déployés pour associer le plus originalement possible des objets n’ayant rien à voir ensemble (« La poésie, c’est quand les mots se rencontrent pour la première fois », disait le vieil Algonquin, Tatanka Ohitika, alias "Rêve de la pierre sacrée").

L’esprit d’enfance ? C’est la fraîcheur de l’attitude face aux matières qui constituent le monde naturel ou synthétique, de la plus triviale et brute à la plus noble et quintessenciée. C’est les trésors d’ingéniosité déployés pour associer le plus originalement possible des objets n’ayant rien à voir ensemble (« La poésie, c’est quand les mots se rencontrent pour la première fois », disait le vieil Algonquin, Tatanka Ohitika, alias "Rêve de la pierre sacrée").

L’esprit d’enfance ? C’est l’inépuisable capacité d’émerveillement devant les inépuisables beautés qu’offre la vie de l’homme (et de la femme) jusque dans ses détails les plus familiers et intimes. C’est l’art qui se dissimulait dans le moindre de nos objets les plus quotidiens, et que le gamin qui veille au fond de chaque « artiste contemporain » sait spontanément élever à la dignité d’œuvre d’art.

devant les inépuisables beautés qu’offre la vie de l’homme (et de la femme) jusque dans ses détails les plus familiers et intimes. C’est l’art qui se dissimulait dans le moindre de nos objets les plus quotidiens, et que le gamin qui veille au fond de chaque « artiste contemporain » sait spontanément élever à la dignité d’œuvre d’art.

L’esprit d’enfance ? C’est finalement l’indéfectible et inaliénable pouvoir que possède l’enfant, de transmuter le vil plomb de la réalité en or massif imaginaire par la seule magie de la désignation : « Ceci est de l’art ».

L’esprit d’enfance ? C’est finalement l’indéfectible et inaliénable pouvoir que possède l’enfant, de transmuter le vil plomb de la réalité en or massif imaginaire par la seule magie de la désignation : « Ceci est de l’art ».

N’est-il pas beau, ce délicieux caprice de l’enfant qui, quand il était môme chargeait ses poches (et celles des ses parents) de toutes sortes de cailloux au simple motif qu’ils brillaient, et qui, parvenu à l’âge où rester enfant résulte d’un choix mûrement réfléchi, décide que la roue voilée de sa bicyclette devient une immortelle œuvre d’art dès lors qu’elle est dûment assujettie au tabouret quadrupède qui fut celui du grand-père au coin de la cheminée. La Vérité dégouline de la main de l'enfant enfin resté enfant.

môme chargeait ses poches (et celles des ses parents) de toutes sortes de cailloux au simple motif qu’ils brillaient, et qui, parvenu à l’âge où rester enfant résulte d’un choix mûrement réfléchi, décide que la roue voilée de sa bicyclette devient une immortelle œuvre d’art dès lors qu’elle est dûment assujettie au tabouret quadrupède qui fut celui du grand-père au coin de la cheminée. La Vérité dégouline de la main de l'enfant enfin resté enfant.

La commune d’Achères, aux environs de Paris, était connue au 19ème siècle pour abriter les plus vastes « champ d’épandage » pour l’ « engrais humain », alors collecté par les « vidangeurs au tonneau ». Le complexe légumier d’Achères s’est enfin, au 20ème siècle, démocratiquement étendu à tout l’espace humain disponible, transformé par la magie de l’ « esprit d’enfance », en un seul gigantesque, démesuré

CHAMP D'EPANDAGE ARTISTIQUE.

La réalité tout entière est devenue le réceptacle accueillant pour toutes les trouvailles, inventions, découvertes et expériences généreusement offertes à l’humanité par une foule de grands enfants qui s’amusent comme des fous à rivaliser d’imagination esthétique. C’est seulement à cette condition que l’humanité restera « à la pointe de la modernité ».

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ARCON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, portugal, lisbonne, arts, musique, peinture, arts plastiques, boulez, dutilleux, stockhausen, jean-pierre derrien, arnaud merlin, anne montaron, musique contemporaine, joseph beuys, ben vautier, art contemporain, marcel duchamp, ready made, merda d'artista, piero manzoni

vendredi, 16 décembre 2011

ALORS, DESSIN OU ARTS PLASTIQUES ?

Je vous préviens : surtout ne dites jamais à CHANTAL F. qu’elle enseigne le dessin. Elle va vous voler dans les plumes, vous vous en souviendrez, juré, craché. D’abord, comme petit boulot, quand elle était étudiante, elle bossait dans un abattoir, où elle était fracasseuse de crânes de cochons. Voilà, je vous ai prévenus, vous ne viendrez pas vous plaindre. Qu’on se le dise : elle enseigne les « Arts plastiques ». Appellation d’origine contrôlée. C’est comme si on m’accusait d’enseigner les « Lettres ». Je n’ai jamais enseigné les « Lettres ». C’est vrai que ça me frustre.

Ce qui me frustre, aussi, c’est que je ne suis pas peintre. Croyez bien que je le regrette, mais c’est comme ça. Infoutu de manier les couleurs. C’est une infirmité. Peut-être de naissance. J’étais nul, que ce fût avec M. ROCHE, M. LAMBERT, M. POITEVIN ou M. MASSON (autrement dit, dans le désordre, de la sixième à la troisième, où les cours de dessin (ben oui, CHANTAL, on ne disait pas encore « arts plastiques ») étaient obligatoires).

C’était plus fort que moi, dès que je commençais à marier les gouaches

qui sortaient des tubes Lefranc & Bourgeois, j’obtenais invariablement (et désespérément) des teintes qui allaient, selon les jours, et pour être gentil, du caca « terre de sienne brûlée » à la merde « terre d’ombre naturelle ». Je n’ai pas insisté, et j’ai préféré laisser d’autres se salir les doigts dans ces matières-là.

Qu’est-ce que j’ai retenu de mes cours de dessin ? Eh bien, finalement, plus que je ne pensais. J’ai retenu un cours de M. LAMBERT, qui tâchait de m’apprendre à remplir au crayon une surface donnée. Il fallait m’efforcer de rendre invisibles les coups de mon crayon. Pour cela, je devais tenir l’instrument couché, pour que le trait suivant, de toute la hauteur de la mine, recouvrît en partie le trait précédent.

Pour faire comprendre ça, il nous avait raconté une petite histoire : un club de football pauvre, pour empêcher tout resquillage, avait eu l’idée de disposer autour du terrain, une palissade de planches se recouvrant les unes les autres partiellement. Voilà le trait de génie de M. LAMBERT : le club de football. Il n’y a pas meilleure pédagogie, la preuve, c’est que je m’en souviens encore. En plus, j’ai gardé une préférence pour le trait, au détriment de la surface. Purement véridique, évidemment.

M. POITEVIN, lui, a imaginé qu’il était en mesure de m’imposer (en pure perte, je précise tout de suite) une parfaite maîtrise du dégradé de couleurs. Ah, le dégradé de couleurs, comme c’est beau ! Pour arriver à ses fins, il accordait une confiance inébranlable et absolue au ROBOT. C’était un androïde bien carré aux angles, segmenté en une dizaine de parties de la « tête » aux « pieds », dont il fallait remplir les segments, du plus clair au plus foncé.

Inutile de dire que je rentrais tous les soirs avec un robot supplémentaire à remplir, vu l’état lamentable de mes travaux. Ce furent, pendant quelque temps, les punitions du soir de mon père, qui avait certes beaucoup plus que moi « la main ». Merci papa. M. POITEVIN se fatigua plus vite que lui. Moi, je n’en parle même pas.

M. MASSON fut le premier à espérer nous rendre sensibles à l’art. Je me souviens qu’il nous mit en présence d’un tableau du grand PIERO DELLA FRANCESCA, La Visite de la reine de Saba, en particulier du détail montrant un visage de face et un profil, qu’il s’agissait, si je me souviens bien, de reproduire plus ou moins fidèlement.

C’est aussi dans sa classe qu’il m’a fallu pour la première fois réaliser un dessin d’après nature, un volume quelconque, posé sur une sellette et éclairé par la lumière du jour, qui venait de côté. Mais je l’ai dit, je n’étais pas doué. Je n’ai jamais cherché à identifier à quelle essence M. MASSON se parfumait, ni à approfondir certaines rumeurs courant sur sa propension à corriger le travail d’un élève en laissant traîner la main sur son épaule. Je n’étais visiblement pas assez doué pour l’intéresser, Dieu merci.

Quant à M. ROCHE, dont la salle (n° 700, dans mon souvenir) était perchée au septième étage du Lycée Ampère, ce qui était déjà toute une aventure, je lui dois d’avoir brillé une fois, la seule et unique fois où j’eus, non seulement, la moyenne, mais une note frisant le maximum. Il avait fallu reproduire, selon la méthode du quadrillage, le dessin d’une espèce de dindon égyptien ou aztèque, sur une plaque carrée de linoléum.

Si je dis que c’était toute une aventure, de monter en salle 700, c’est qu’on quittait l’itinéraire rebattu du grand escalier : il fallait emprunter un mystérieux couloir menant aux appartements privés du personnel, puis passer par une porte « secrète » percée dans un mur épais comme une forteresse, puis grimper encore trois ou quatre étages, pour arriver enfin à cette salle vraiment panoramique, la plus haute du lycée et des environs immédiats. Un vrai donjon. Toujours visible.

J’avais été parfait dans le maniement de la gouge, paraît-il. M. ROCHE m’avait fait l’insigne honneur et privilège de me désigner imprimeur. J’avais donc rejoint à la presse, à cette occasion, THIERRY D., l’abonné des meilleures notes en la matière, pour encrer et imprimer sur du Canson les travaux de tous nos camarades. Ce succès claironna l’Austerlitz de mes aventures picturales. Mais en même temps, s’il en marqua le point culminant, c’en fut aussi le point final.

Je ne serai jamais un peintre. Ainsi va la vie. « Il faut subir ce qu’on ne peut empêcher » (je ne sais plus si c’est un proverbe bantou ou une citation de JORGE LUIS BORGÈS). Je tâcherai de me faire une raison. Je me dis malgré tout qu’il m’en est resté, des souvenirs, vous ne trouvez pas ? Disons que chaque prof semble s’être débrouillé pour m’en laisser au moins un. Et finalement d’une précision honnête.

Notez que je n’incrimine en aucune façon le corps enseignant. Je sais bien que les cours de musique et de dessin, euh non, « d’arts plastiques », pardon CHANTAL, sont souvent considérés par les morveux comme des récrés, et que ça ne facilite pas le travail, c’est le moins qu’on puisse dire. A quoi c’est dû, je me garderai d’avancer une quelconque hypothèse.

Je constate les dégâts, c’est tout. Dit pompeusement : l’état de la sensibilité esthétique d’une population dépend étroitement de la façon dont elle est transmise, n’est-il pas vrai ? Ah, la transmission, comme c’est beau ! Si ce n’est pas vrai, je veux bien qu’on me les coupe, les cheveux. Vu qu’il m’en reste trois, ça ne me fera même pas défaut l’hiver prochain.

Si le cours de dessin, plutôt que de préparer pour la fin de l’année une exposition des travaux des élèves, qui laisse en général ceux-ci sceptiques et leurs parents compatissants, perplexes et déprimés, pouvait déjà, modestement, leur apprendre à regarder les œuvres, je dis que ce ne serait pas si mal. Qu’est-ce qu’un trait, une surface, une couleur, une lumière, une proportion, enfin bref, des éléments qui leur donneraient un regard analytique ? Quelques bases, quoi.

Car je constate que la sensibilité esthétique des Français est, en moyenne, aujourd’hui, en dessous de la ligne de flottaison. Qui est-ce qui sait regarder ? Je sais bien que le professeur est supposé « donner le goût » à ses élèves, mais pour cela, il faut, soit être un excellent acteur, soit avoir une existence personnelle très riche et être très généreux. Car le « goût » dont je parle, il doit « émaner » de la personne qui est censé le « donner ». J'espère que ce n'est pas une matière de savoir à inculquer. Le ministre est-il en droit de l’exiger ?

Tout ça n’empêche pas les gens de regarder des tableaux et d’avoir un avis bien arrêté. Ce n’est pas pour rien qu’on dépose des livres d’or aux sorties des expositions, pour que les gens puissent se soulager, s’agissant d’art contemporain, avec des remarques du genre : « Mon chien en ferait autant ». Sans vouloir dénigrer la gent canine, car j’aime beaucoup les chiens, comme je l’ai déjà dit ici, je me permets d’affirmer qu’une telle profération me semble soit présomptueuse, soit injurieuse, peut-être les deux.

Et tout ça n’empêche pas les gens de rester stupides comme des blocs de matière brute devant Allégorie sacrée de GIOVANNI BELLINI ou La Vierge, l’enfant Jésus et Sainte Anne, de LEONARD. Même sans aller

de cet extrême au précédent, et sans vouloir radoter, qui est-ce qui sait regarder, de nos jours ? Je dis bien "regarder" et non laisser les yeux réciter ce qu’ils ont appris.

Comme le dit un bien connu proverbe bantou : « Le touriste ne voit que ce qu’il sait ». Ils ont bien raison, les Bantous.

Voilà ce que je dis, moi.