jeudi, 15 septembre 2022

CEUX QUI ONT LA SOLUTION

Je sais pas vous, mais il y a quelque chose, dans le paysage de notre monde mal barré, qui me fait toujours autant rire, braire et m'apitoyer, dans la façon dont "certains" (en français : des intellos) évoquent les problèmes, les situations et même les événements. A les écouter, ces braves gens, il suffirait de prendre au sérieux leurs propos et appliquer les recettes qu'ils mettent sur la table, pour que les problèmes se résolvent et que les situations s'éclaircissent. A cet effet, ils disposent d'un « Sésame, ouvre-toi ! » dans l'immémoriale expression IL FAUT.

Je me souviens que le journal Le Monde a publié dans ses pages, dans les années 1970, toute une série de dessins d'un nommé Konk, une série intitulée "Faukon, Yaka et Pitucé" (pas besoin de traduire), où il se moquait de ces gouvernants de comptoirs qui détiennent, après quelques apéros, les clés de la bonne gouvernance du pays. La collaboration n'a pas duré trop longtemps, car assez vite on a vu Konk aller mouvoir ses nageoires dans les eaux sales voisines du Front National de Jean-Marie Le Pen, voire dans diverses cellules et officines un peu plus "musclées". Au Monde, on a dit : "Pas de ça, Lisette". On le comprend.

Reste que je demeure abasourdi quand, dans les pages du même Monde, il m'arrive encore de tomber sur des titres contenant la formule sacramentelle autant que passe-partout : il faut. Ces titres, on les trouve en général dans les pages "Débats" du journal. Alors bien sûr ce sont des collectifs, des trios, des tandems ou des individus qui profèrent l'expression fatidique et qui n'engagent nullement la responsabilité du quotidien.

Tous les titres qui figurent dans la petite rafale ci-dessous sont tirés de numéros récents, témoignant de l'étonnante santé d'une formule dont je subodore qu'elle ne doit sa survie qu'à l'indéracinable dose d'espoir qui, chez les humains, signifie l'impossibilité absolue (ou presque) de renoncer à envisager le futur en fermant la porte au nez des lendemains qui chantent. « Il faut subir ce qu'on ne peut empêcher », dit quelque part Jorge Luis Borgès. C'est exactement là que l'homme commence à rêver. C'est là qu'on franchit la frontière de l'imagination. La formule "il faut", c'est empêcher la porte des possibles de se refermer.

A cet égard, j'aime particulièrement les articles de fond produits par des journalistes sérieux et si possible chevronnés, et construits comme des dissertations normales ou comme des notes de synthèse, vous savez : 1 - constat ; 2 - causes ; 3 - perspectives. La troisième partie doit faire la preuve que la situation n'est pas désespérée. Ensuite, le rédacteur est invité à faire preuve d'ingéniosité pour éviter le grossier "il faut". Car la langue française abonde en ressources diverses et en moyens astucieux de tourner autour du "il faut".

En général, j'admire de tels articles aussi longtemps qu'ils décrivent le problème dans tous ses aspects et qu'ils entreprennent d'expliquer l'origine de ce problème : la virtuosité du journaliste peut se donner libre cours. Et puis vient la troisième partie, et patatras ! le cousu de fil blanc apparaît en pleine lumière. L'auteur de l'article y va de ses solutions, de ses propositions, de ses hypothèses, des mesures et des décisions à prendre. Mais il aura beau mettre en œuvre tout son talent pour costumer et grimer le "il faut" sous toutes sortes de fards et de fonds de teint, il butera immanquablement sur le mur du "comment on fait ?". Autrement dit : comment on passe du virtuel au concret ?

La petite suite que je présente ci-dessous n'est qu'un modeste échantillon (été 2022) des manifestations du pouvoir du "il faut" dans les cerveaux de ceux dont le métier est de penser.

Ouais, t'as bien raison, mais tu peux nous dire comment on fait, monsieur le savant ?

***

Le Système ? Ouais, l'idée est bonne. Reste plus qu'à nous dire

COMMENT ON FAIT,

crâne de piaf !!!

***

Ouais, tout le monde va se mettre autour de la table, comme un gros tas de chouettes copains ! On va dire ça à l'Egypte, au Soudan et à l'Ethiopie pour le partage des eaux du Nil. On dira ça à la Turquie, à la Syrie et à l'Irak pour le partage des eaux du Tigre et de l'Euphrate. On dira ça ...

***

Ah, l'implication des citoyens, un beau cheval de retour ! Allez, on vous fera de splendides "Conventions Citoyennes" ! Monsieur Macron aura plein la bouche de beaux discours ! On appellera ça "concertation", et au bout du compte, personne ne sera satisfait.

***

Celui-ci, je le trouve particulièrement réjouissant : il me fait penser à une "évaluation à l'entrée en seconde" dont j'ai eu à connaître jadis. Parmi les 32 items des "objectifs" (on ne jurait alors que par la "pédagogie par objectifs"), le premier stipulait cette commination impérieuse et porteuse de tout le programme élaboré par la cohorte des crânes d'œuf qui préside depuis cinquante ans aux destinées de l'Education Nationale, pour le plus grand malheur de celle-ci et de la France : « MAÎTRISER L'ORTHOGRAPHE ». Il aurait fallu demander sa recette au crâne d'œuf. Dans le cas présent, je m'interroge : l'auteur peut-il me citer une période où l'humanité fut gardienne de la planète ("redevenir") ?

***

Traduction : attendez-vous à des restrictions !

***

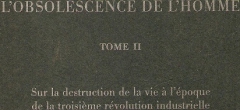

Günther Anders est un philosophe. Il est l'auteur, entre autres, d'un ouvrage qui m'a profondément marqué : L'Obsolescence de l'homme, dans lequel il propose le concept de "honte prométhéenne" qui, à mon avis, résume et condense tout le problème des relations entre l'homme et la technique. "Prométhée", c'est l'audace, l'énergie, la créativité, l'inventivité phénoménales dont est capable l'humanité. "Honte", parce que l'homme se rend compte qu'il a donné naissance à des forces sur lesquelles il n'a plus aucune prise (exemple de la bombe atomique). Des forces incommensurables à sa petitesse : les Lilliputiens ont fabriqué Gulliver. Ils ont créé un "Golem".

Dans son bouquin, il évoque la figure d'Ernst Bloch, autre figure de la philosophie germanique, auteur, entre autres, de Le Principe espérance., mais c'est pour lui faire un reproche : « Il n'a pas eu le courage de cesser d'espérer, ne serait-ce qu'un moment ». Si Günther Anders avait été haut fonctionnaire obligé de rédiger une note de synthèse pour un ministre, nul doute qu'il aurait soigné les parties 1 - constat et 2 - analyse des causes, et qu'il aurait arrêté là son texte.

Pour lui, toutes les solutions partielles sont des illusions, voire des impostures. Pour lui, tous les "il faut" qui tentent d'aménager tel ou tel aspect du problème, et non de s'attaquer à la racine de celui-ci, sont autant de mensonges. Pour lui, c'est tout l'édifice de notre civilisation fondée sur la confiance aveugle en les bienfaits de la technique qui est une erreur à la base. Günther Anders reste un des seuls (le seul ?) à ne pas nous beurrer la tartine et à refuser de toujours "finir sur une note d'espoir".

CESSER D'ESPÉRER. Autrement dit : arrêter de rêver tout éveillé. Autrement dit : du tragique en philosophie. C'est ça que ça veut dire, "regarder la réalité en face".

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal le monde, journalistes, konk, front national, jean-marie le pen, emmanuel macron, président de la république, convention citoyenne, dennis meadows, joëlle zask, günther anders, l'obsolescence de l'homme, ernst bloch, le principe espérance, honte prométhéenne

mercredi, 19 juin 2019

ROMAIN GARY : CHARGE D'ÂME

Je viens de lire un livre de Romain Gary, dont les « romans et récits » viennent d’entrer dans la Pléiade. Celui-ci n’y a pas été repris, peut-être avec raison. Le roman s’intitule Charge d’âme (Gallimard, 1977). Drôle de livre, en vérité, qui veillait sur un rayon oublié de ma bibliothèque. Honnêtement, je ne sais pas comment il est arrivé là. Je l’ai ouvert un peu par hasard. Drôle de livre : j’hésite entre la leçon, la fable et la farce. L’argument, si on le prend au pied de la lettre, est proprement abracadabrant, avec un petit air de démonstration didactique au début.

Je viens de lire un livre de Romain Gary, dont les « romans et récits » viennent d’entrer dans la Pléiade. Celui-ci n’y a pas été repris, peut-être avec raison. Le roman s’intitule Charge d’âme (Gallimard, 1977). Drôle de livre, en vérité, qui veillait sur un rayon oublié de ma bibliothèque. Honnêtement, je ne sais pas comment il est arrivé là. Je l’ai ouvert un peu par hasard. Drôle de livre : j’hésite entre la leçon, la fable et la farce. L’argument, si on le prend au pied de la lettre, est proprement abracadabrant, avec un petit air de démonstration didactique au début.

Marc Mathieu est la quintessence du physicien d’envergure einsteinienne, et il est reconnu comme tel par ses pairs : il passe son temps à chercher, et il trouve tellement qu’il constitue à lui tout seul la pointe avancée de toute la physique mondiale, l’explorateur ultime des confins du possible. Toute l’équipe du laboratoire où il travaille (le Cercle Erasme) est guidée par le « mot d’ordre » de Mao Tsé Toung : « L’énergie spirituelle doit être transformée en énergie matérielle » (p.39).

Marc Mathieu, ainsi que ses collaborateurs, prend cette phrase au pied de la lettre. Et bien que le savant ait un peu de mépris pour son collègue Chavez ("profiteur, exploiteur, applicateur" et un peu épais), c'est bien lui, Mathieu, malgré qu'il en ait, qui fera de ses recherches une réalité concrète, sur la base de : « ce qui peut être réalisé doit être réalisé » (p.133), où l'on reconnaît la philosophie intraitable de Günther Anders dans L'Obsolescence de l'homme. Déjà, page 60 : « On pouvait, à présent, et donc on devait aller plus loin » (Günther Anders : « –, on considère ce qui est possible comme absolument obligatoire, ce qui peut être fait comme devant absolument être fait », Editions Fario, p.17). La recherche fondamentale, la recherche pure ne travaille pas dans des abstractions définitives, et débouche toujours sur le monde réel, pour le meilleur et pour le pire. Jamais, dans toute l'histoire humaine, une grande découverte n'a été utilisée seulement pour le Bien : Satan est le complément nécessaire de Dieu.

Ici, il s’agit très concrètement de récupérer le souffle (« l’âme ») des gens au moment où ils meurent pour en faire le carburant révolutionnaire (« carburant avancé ») des moteurs et des machines. C’est d’ailleurs ce qui arrive à Albert, le chauffeur du laboratoire qui, en mourant, vient alimenter, grâce à un dispositif spécial, le moteur de la voiture de fonction. Le pauvre Albert le fait d’abord à contrecœur (le moteur hoquette), puis il s’y fait, et le moteur tourne rond. Malheureusement, le dispositif n'est en mesure de capter les "âmes" que dans un rayon de soixante-quinze mètres.

Marc Mathieu est français, quoique guère patriote : tout le fruit de ses découvertes, il le transmet aussitôt aux Américains et aux Russes, alors en pleine guerre froide. Toutes sortes de services secrets gravitent autour de lui en permanence, à l’affût de la moindre velléité de choisir un camp plutôt qu’un autre. Certains de ses collègues ne l'aiment pas, tel le cynique Kaplan : « C'est le genre de démagogue qui passe son temps à protester contre les conséquences de ses propres découvertes » (p.236).

Mais un collègue de Mathieu était porteur de la même idée : « Valenti, quant à lui, se laissait aller à un désespoir lyrique et passait ses journées, comme la plupart des savants, à signer des manifestes de protestation contre les conséquences pratiques de ses propres découvertes » (p.91). Message adressé à l'hypocrisie des optimistes qui pensent, contre toute raison, que "la technique est neutre, tout dépend de l'utilisation qui en est faite". Je pense au mot de Bossuet : « Dieu méprise les hommes qui méprisent les effets dont ils chérissent les causes ».

Marc Mathieu vit en compagnie d’une femme, May, qui le comble physiquement, précisément parce que, pense-t-il, elle est restée une créature primitive, presque animale, incapable d’accéder aux sphères intellectuelles les plus subtiles, où il se meut quant à lui, avec aisance : « Mathieu s’était dit mille fois que s’il trouvait un jour une femme incapable de le comprendre, ils pourraient être vraiment heureux ensemble. Le bonheur à deux exige une qualité très rare d’ignorance, d’incompréhension réciproque, pour que l’image merveilleuse que chacun avait inventée de l’autre demeure intacte, comme aux premiers instants » (p.62). Sans même évoquer l’idée de l’amour, Gary en fournit une condition éblouissante, qui fait penser, quoique sur une tout autre toile de fond, aux relations entre les sexes dans l’univers houellebecquien.

Au début de l’action, Marc Mathieu est sur la piste d’une énergie totalement nouvelle, de loin plus puissante et infiniment moins coûteuse que l’énergie nucléaire, dont il pressent qu’elle pourrait fournir l’arme absolue, une arme aux dimensions et aux effets quasi-divins, en même temps qu’une source d’énergie quasi-gratuite : l’âme des hommes.

Pour le moment, il bute sur une difficulté qui empêche de rendre la chose opérante : « Sur le tableau noir, les formules couraient dans tous les sens, mais c’était de l’art pour l’art, une pure jouissance esthétique. Elles ne menaient nulle part, n’ouvraient aucun chemin dans les terres vierges. Le souffle demeurait invisible. Le "craquage", c’est-à-dire la désintégration contrôlée indispensable à l’exploitation rationnelle, continuait à se dérober. La maudite unité refusait de se soumettre. Une sorte d’irréductibilité première, absolue. Il manquait une idée » (p.112).

Aussitôt que May, par peur ou scrupule, a rendu visite à l’ambassade américaine pour tenir les « alliés » au courant des dernières avancées, le colonel Starr est dépêché auprès du savant pour le sonder, le « conseiller », et s’il le faut, mais à la toute dernière extrémité, le tuer. Starr est un excellent espion, mais il est aussi et d’abord un tueur. Il arrivera à May, à l’occasion, d’aller voir aussi les Russes. On voit que les relations entre la femme et le savant ne sont pas évidentes, mais Marc Mathieu, tout entier absorbé dans la quête de son Graal, est bien au-delà des basses contingences terrestres.

Mais un jour, le colonel Starr vient le voir pour l’avertir que, s’il ne choisit pas à l’instant « le bon camp » (on devine lequel), il prend le risque d’être liquidé : son cerveau est devenu une menace pour l’équilibre mondial. Lui et ses supérieurs en sont convaincus : « Vous êtes parvenu à désintégrer le souffle, professeur ».

Il l’invite donc à continuer ses recherches en Californie, un avion est là qui attend. Le savant ose lui répondre : « A propos, pour votre information personnelle, colonel, j’ai fait mieux que désintégrer l’élément. "J’ai fait un pas au-delà" ». Après cette déclaration énigmatique et menaçante, Marc Mathieu et May disparaissent de la circulation, après avoir échappé à l’explosion d’une bombe, quelque part en Italie (le savant éloigne aussitôt la voiture, de crainte que l'âme de May soit "absorbée"). Où peuvent-ils bien avoir trouvé refuge, se demandent Américains et Russes ?

Leurs satellites-espions ne tardent pas à repérer l’étrange construction et la rapide extension d’une installation industrielle quelque part au nord de Tirana, dans « la vallée des Aigles ». Marc Mathieu a donc offert ses services à Imir Djuma, le terrible dictateur qui règne sur l’Albanie, qui a bien entendu accueilli le savant à bras ouverts. Mathieu a fait ce choix parce que la société albanaise est militarisée, disciplinée et formatée de la façon la plus pure, et que cette pureté est une condition expresse de la réussite de l’entreprise.

Ça n'empêche pas le savant de croiser le Christ, dans une scène de pure loufoquerie (« Evidemment que je vous connais. Avec vous et les autres ... Comment déjà ? Oppenheimer, Fermi, Niels Bohr, Sakharov, Teller ... Avec vous, c'est devenu scientifique. – Quoi ? Qu'est-ce qui est devenu scientifique ? – La Crucifixion. » (p.224-225). Mine de rien, Romain Gary lance une belle charge contre la science. Dans La Fête de l'insignifiance (Gallimard 2014), Milan Kundera place, me semble-t-il, une scène aussi loufoque sous une statue du jardin du Luxembourg, avec l'apparition de Staline et consort.

Ici se met en place un jeu qui relève à la fois de la farce et de la géopolitique. L’auteur trouve le ton qu’il fallait pour nourrir l’échange des dirigeants les plus puissants de la planète (USA, URSS, Chine) : il y a de quoi rire. Mais eux ne rigolent pas : ils décident de mettre en place un commando multinational qui devra, grâce à une machine spéciale à transporter sur place, réduire à néant la menace de disparition totale que fait peser sur la population mondiale la mise en route des installations albanaises.

L’usine a commencé à fonctionner. Les Albanais ont construit à proximité toute une série d’asiles où le pays rassemble tous les vieillards, pour que leur mort ne soit pas inutile à la nation, mais vienne alimenter l’usine en énergie : à l’instant fatidique, un collecteur judicieusement placé transmet l’âme du défunt à l’accumulateur central.

Le récit de l’opération de commando proprement dite est digne du film d’action, mais une fois le but atteint, il part un peu dans tous les sens, et le passage de la frontière avec la Yougoslavie donne tant soit peu dans le baroque. May et Marc Mathieu y trouvent la mort, pour le plus grand bienfait du moteur qui se remet en marche pour mener les survivants en lieu sûr.

Au total, un livre qui se lit avec grand plaisir, mais à coup sûr pas le meilleur de Romain Gary. Peut-être l'argument est-il trop tiré par les cheveux. Prenons-le pour une fable, mais qui n’arrive pas à se prendre assez constamment au sérieux. L'idée centrale tourne autour de l’hybris humaine, cette folie qui consiste à vouloir toujours repousser les limites, au mépris même de toute raison : « Le génie scientifique sonnait le glas de la démocratie, parce que seul le génie pouvait contrôler le génie. Et cela voulait dire que les peuples étaient à la merci d'une élite » (p.264).

La déraison humaine est correctement synthétisée dans cette formule qu’on trouve à la toute fin de la première partie : « Si jamais le monde est détruit, ce sera par un créateur » (p.143). Là, Gary pense peut-être à la bombe H. Charge d'âme est précisément une charge, moins contre la science en elle-même (quoique ...) que contre la sacralité dont la modernité habille la recherche scientifique, et contre les dégâts que son usage inconsidéré risque de commettre : « En quelques minutes, toute la litanie écologique se déversa sur ses lèvres. L'empoisonnement chimique des fleuves, mers et océans, la destruction de la faune, la mort des grandes forêts, des sources d'oxygène, l'élévation de la température du globe par suite de l'activité industrielle, qui menaçait la vie sur terre ...» (p.123). On est en 1977 !!! Franchement, y a-t-il quelque chose à enlever ou à corriger ? Romain Gary, écologiste visionnaire !

Car le message est limpide, quelque chose comme "l’humanité, à force d’outrepasser son humble mesure finira par se détruire elle-même", mais rendu plus ou moins inoffensif par l’ironie qui affleure en bien des points (par exemple dans la discussion entre le président américain et le patron de l'URSS). Romain Gary est-il ici très sérieux ? Au moment de la publication, il n'a plus rien à démontrer (il se suicide trois ans après), et il semble ici se moquer de donner à son roman à thèse la cohérence d'une forme achevée.

Comme si Charge d'âme était un roman testamentaire.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : une coquille marrante page 275 : « ... certains accumulateurs étaient utilisés comme tours de gué ; ... ».

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, romain gary, romain gary charge d'âme, éditions gallimard, collection pléiade, mao tsé toung, michel houellebecq, bombe atomique, écologie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, günther anders, l'obsolescence de l'homme

ROMAIN GARY : CHARGE D'ÂME

Je viens de lire un livre de Romain Gary, dont les « romans et récits » viennent d’entrer dans la Pléiade. Celui-ci n’y a pas été repris, peut-être avec raison. Le roman s’intitule Charge d’âme (Gallimard, 1977). Drôle de livre, en vérité, qui veillait sur un rayon oublié de ma bibliothèque. Honnêtement, je ne sais pas comment il est arrivé là. Je l’ai ouvert un peu par hasard. Drôle de livre : j’hésite entre la leçon, la fable et la farce. L’argument, si on le prend au pied de la lettre, est proprement abracadabrant, avec un petit air de démonstration didactique au début.

Je viens de lire un livre de Romain Gary, dont les « romans et récits » viennent d’entrer dans la Pléiade. Celui-ci n’y a pas été repris, peut-être avec raison. Le roman s’intitule Charge d’âme (Gallimard, 1977). Drôle de livre, en vérité, qui veillait sur un rayon oublié de ma bibliothèque. Honnêtement, je ne sais pas comment il est arrivé là. Je l’ai ouvert un peu par hasard. Drôle de livre : j’hésite entre la leçon, la fable et la farce. L’argument, si on le prend au pied de la lettre, est proprement abracadabrant, avec un petit air de démonstration didactique au début.

Marc Mathieu est la quintessence du physicien d’envergure einsteinienne, et il est reconnu comme tel par ses pairs : il passe son temps à chercher, et il trouve tellement qu’il constitue à lui tout seul la pointe avancée de toute la physique mondiale, l’explorateur ultime des confins du possible. Toute l’équipe du laboratoire où il travaille (le Cercle Erasme) est guidée par le « mot d’ordre » de Mao Tsé Toung : « L’énergie spirituelle doit être transformée en énergie matérielle » (p.39).

Marc Mathieu, ainsi que ses collaborateurs, prend cette phrase au pied de la lettre. Et bien que le savant ait un peu de mépris pour son collègue Chavez ("profiteur, exploiteur, applicateur" et un peu épais), c'est bien lui, Mathieu, malgré qu'il en ait, qui fera de ses recherches une réalité concrète, sur la base de : « ce qui peut être réalisé doit être réalisé » (p.133), où l'on reconnaît la philosophie intraitable de Günther Anders dans L'Obsolescence de l'homme. Déjà, page 60 : « On pouvait, à présent, et donc on devait aller plus loin » (Günther Anders : « –, on considère ce qui est possible comme absolument obligatoire, ce qui peut être fait comme devant absolument être fait », Editions Fario, p.17). La recherche fondamentale, la recherche pure ne travaille pas dans des abstractions définitives, et débouche toujours sur le monde réel, pour le meilleur et pour le pire. Jamais, dans toute l'histoire humaine, une grande découverte n'a été utilisée seulement pour le Bien : Satan est le complément nécessaire de Dieu.

Ici, il s’agit très concrètement de récupérer le souffle (« l’âme ») des gens au moment où ils meurent pour en faire le carburant révolutionnaire (« carburant avancé ») des moteurs et des machines. C’est d’ailleurs ce qui arrive à Albert, le chauffeur du laboratoire qui, en mourant, vient alimenter, grâce à un dispositif spécial, le moteur de la voiture de fonction. Le pauvre Albert le fait d’abord à contrecœur (le moteur hoquette), puis il s’y fait, et le moteur tourne rond. Malheureusement, le dispositif n'est en mesure de capter les "âmes" que dans un rayon de soixante-quinze mètres.

Marc Mathieu est français, quoique guère patriote : tout le fruit de ses découvertes, il le transmet aussitôt aux Américains et aux Russes, alors en pleine guerre froide. Toutes sortes de services secrets gravitent autour de lui en permanence, à l’affût de la moindre velléité de choisir un camp plutôt qu’un autre. Certains de ses collègues ne l'aiment pas, tel le cynique Kaplan : « C'est le genre de démagogue qui passe son temps à protester contre les conséquences de ses propres découvertes » (p.236).

Mais un collègue de Mathieu était porteur de la même idée : « Valenti, quant à lui, se laissait aller à un désespoir lyrique et passait ses journées, comme la plupart des savants, à signer des manifestes de protestation contre les conséquences pratiques de ses propres découvertes » (p.91). Message adressé à l'hypocrisie des optimistes qui pensent, contre toute raison, que "la technique est neutre, tout dépend de l'utilisation qui en est faite". Je pense au mot de Bossuet : « Dieu méprise les hommes qui méprisent les effets dont ils chérissent les causes ».

Marc Mathieu vit en compagnie d’une femme, May, qui le comble physiquement, précisément parce que, pense-t-il, elle est restée une créature primitive, presque animale, incapable d’accéder aux sphères intellectuelles les plus subtiles, où il se meut quant à lui, avec aisance : « Mathieu s’était dit mille fois que s’il trouvait un jour une femme incapable de le comprendre, ils pourraient être vraiment heureux ensemble. Le bonheur à deux exige une qualité très rare d’ignorance, d’incompréhension réciproque, pour que l’image merveilleuse que chacun avait inventée de l’autre demeure intacte, comme aux premiers instants » (p.62). Sans même évoquer l’idée de l’amour, Gary en fournit une condition éblouissante, qui fait penser, quoique sur une tout autre toile de fond, aux relations entre les sexes dans l’univers houellebecquien.

Au début de l’action, Marc Mathieu est sur la piste d’une énergie totalement nouvelle, de loin plus puissante et infiniment moins coûteuse que l’énergie nucléaire, dont il pressent qu’elle pourrait fournir l’arme absolue, une arme aux dimensions et aux effets quasi-divins, en même temps qu’une source d’énergie quasi-gratuite : l’âme des hommes.

Pour le moment, il bute sur une difficulté qui empêche de rendre la chose opérante : « Sur le tableau noir, les formules couraient dans tous les sens, mais c’était de l’art pour l’art, une pure jouissance esthétique. Elles ne menaient nulle part, n’ouvraient aucun chemin dans les terres vierges. Le souffle demeurait invisible. Le "craquage", c’est-à-dire la désintégration contrôlée indispensable à l’exploitation rationnelle, continuait à se dérober. La maudite unité refusait de se soumettre. Une sorte d’irréductibilité première, absolue. Il manquait une idée » (p.112).

Aussitôt que May, par peur ou scrupule, a rendu visite à l’ambassade américaine pour tenir les « alliés » au courant des dernières avancées, le colonel Starr est dépêché auprès du savant pour le sonder, le « conseiller », et s’il le faut, mais à la toute dernière extrémité, le tuer. Starr est un excellent espion, mais il est aussi et d’abord un tueur. Il arrivera à May, à l’occasion, d’aller voir aussi les Russes. On voit que les relations entre la femme et le savant ne sont pas évidentes, mais Marc Mathieu, tout entier absorbé dans la quête de son Graal, est bien au-delà des basses contingences terrestres.

Mais un jour, le colonel Starr vient le voir pour l’avertir que, s’il ne choisit pas à l’instant « le bon camp » (on devine lequel), il prend le risque d’être liquidé : son cerveau est devenu une menace pour l’équilibre mondial. Lui et ses supérieurs en sont convaincus : « Vous êtes parvenu à désintégrer le souffle, professeur ».

Il l’invite donc à continuer ses recherches en Californie, un avion est là qui attend. Le savant ose lui répondre : « A propos, pour votre information personnelle, colonel, j’ai fait mieux que désintégrer l’élément. "J’ai fait un pas au-delà" ». Après cette déclaration énigmatique et menaçante, Marc Mathieu et May disparaissent de la circulation, après avoir échappé à l’explosion d’une bombe, quelque part en Italie (le savant éloigne aussitôt la voiture, de crainte que l'âme de May soit "absorbée"). Où peuvent-ils bien avoir trouvé refuge, se demandent Américains et Russes ?

Leurs satellites-espions ne tardent pas à repérer l’étrange construction et la rapide extension d’une installation industrielle quelque part au nord de Tirana, dans « la vallée des Aigles ». Marc Mathieu a donc offert ses services à Imir Djuma, le terrible dictateur qui règne sur l’Albanie, qui a bien entendu accueilli le savant à bras ouverts. Mathieu a fait ce choix parce que la société albanaise est militarisée, disciplinée et formatée de la façon la plus pure, et que cette pureté est une condition expresse de la réussite de l’entreprise.

Ça n'empêche pas le savant de croiser le Christ, dans une scène de pure loufoquerie (« Evidemment que je vous connais. Avec vous et les autres ... Comment déjà ? Oppenheimer, Fermi, Niels Bohr, Sakharov, Teller ... Avec vous, c'est devenu scientifique. – Quoi ? Qu'est-ce qui est devenu scientifique ? – La Crucifixion. » (p.224-225). Mine de rien, Romain Gary lance une belle charge contre la science. Dans La Fête de l'insignifiance (Gallimard 2014), Milan Kundera place, me semble-t-il, une scène aussi loufoque sous une statue du jardin du Luxembourg, avec l'apparition de Staline et consort.

Ici se met en place un jeu qui relève à la fois de la farce et de la géopolitique. L’auteur trouve le ton qu’il fallait pour nourrir l’échange des dirigeants les plus puissants de la planète (USA, URSS, Chine) : il y a de quoi rire. Mais eux ne rigolent pas : ils décident de mettre en place un commando multinational qui devra, grâce à une machine spéciale à transporter sur place, réduire à néant la menace de disparition totale que fait peser sur la population mondiale la mise en route des installations albanaises.

L’usine a commencé à fonctionner. Les Albanais ont construit à proximité toute une série d’asiles où le pays rassemble tous les vieillards, pour que leur mort ne soit pas inutile à la nation, mais vienne alimenter l’usine en énergie : à l’instant fatidique, un collecteur judicieusement placé transmet l’âme du défunt à l’accumulateur central.

Le récit de l’opération de commando proprement dite est digne du film d’action, mais une fois le but atteint, il part un peu dans tous les sens, et le passage de la frontière avec la Yougoslavie donne tant soit peu dans le baroque. May et Marc Mathieu y trouvent la mort, pour le plus grand bienfait du moteur qui se remet en marche pour mener les survivants en lieu sûr.

Au total, un livre qui se lit avec grand plaisir, mais à coup sûr pas le meilleur de Romain Gary. Peut-être l'argument est-il trop tiré par les cheveux. Prenons-le pour une fable, mais qui n’arrive pas à se prendre assez constamment au sérieux. L'idée centrale tourne autour de l’hybris humaine, cette folie qui consiste à vouloir toujours repousser les limites, au mépris même de toute raison : « Le génie scientifique sonnait le glas de la démocratie, parce que seul le génie pouvait contrôler le génie. Et cela voulait dire que les peuples étaient à la merci d'une élite » (p.264).

La déraison humaine est correctement synthétisée dans cette formule qu’on trouve à la toute fin de la première partie : « Si jamais le monde est détruit, ce sera par un créateur » (p.143). Là, Gary pense peut-être à la bombe H. Charge d'âme est précisément une charge, moins contre la science en elle-même (quoique ...) que contre la sacralité dont la modernité habille la recherche scientifique, et contre les dégâts que son usage inconsidéré risque de commettre : « En quelques minutes, toute la litanie écologique se déversa sur ses lèvres. L'empoisonnement chimique des fleuves, mers et océans, la destruction de la faune, la mort des grandes forêts, des sources d'oxygène, l'élévation de la température du globe par suite de l'activité industrielle, qui menaçait la vie sur terre ...» (p.123). On est en 1977 !!! Franchement, y a-t-il quelque chose à enlever ou à corriger ? Romain Gary, écologiste visionnaire !

Car le message est limpide, quelque chose comme "l’humanité, à force d’outrepasser son humble mesure finira par se détruire elle-même", mais rendu plus ou moins inoffensif par l’ironie qui affleure en bien des points (par exemple dans la discussion entre le président américain et le patron de l'URSS). Romain Gary est-il ici très sérieux ? Au moment de la publication, il n'a plus rien à démontrer (il se suicide trois ans après), et il semble ici se moquer de donner à son roman à thèse la cohérence d'une forme achevée.

Comme si Charge d'âme était un roman testamentaire.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : une coquille marrante page 275 : « ... certains accumulateurs étaient utilisés comme tours de gué ; ... ».

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, romain gary, romain gary charge d'âme, éditions gallimard, collection pléiade, mao tsé toung, michel houellebecq, bombe atomique, écologie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, günther anders, l'obsolescence de l'homme

mardi, 12 février 2019

J'AI LU SÉROTONINE 1

1 - La toile de fond.

J’ai donc lu Sérotonine de Michel Houellebecq. Je me garderai de faire l’éloge de l’auteur et de son roman. Je me garderai aussi de raconter l’histoire qu’on y trouve, au demeurant assez mince, où le scénario ressemble assez à l’idée qu’on se fait d'une « marche au supplice », mais dans un état proche de l'hébétude (je crois que c'est dans Ennemis publics (2008) qu'on trouve ce mot sous la plume de l'auteur pour qualifier sa propre attitude). Aujourd'hui, je me contenterai de dire, aussi directement que possible, les réflexions que m’inspire la lecture de ce livre.

Ce n’est pas forcément facile. D’abord la question du style. Bien des « gens autorisés » lui reprochent sa platitude, sans se rendre compte que cette platitude correspond en tout point au projet littéraire : un style volontairement décharné au milieu et famélique sur les bords, sans belles phrases, sans substance charnue, l’image exacte du « moi » de Florent-Claude Labrouste, le protagoniste. De toute façon, Houellebecq a répondu par avance à toute critique de son style dans sa Lettre à Lakis Proguidis (1997) : « Pour tenir le coup, je me suis souvent répété cette phrase de Schopenhauer : "La première – et pratiquement la seule – condition d’un bon style, c’est d’avoir quelque chose à dire." ». « Quelque chose à dire » ! Pour ça, on peut lui faire confiance.

Ce projet, quel est-il ? Je ne suis pas dans la tête de celui qui l’a conçu et réalisé, mais il ne me semble pas absurde de le formuler ainsi : « Description méticuleuse de la loque intérieure que la civilisation occidentale, matérialiste et consommationniste, a faite de l’individu ». Une loque intérieure, le sac vide de la peau de Saint Barthélémy, qui fut écorché, comme on sait. Voilà l'individu occidental tel que Houellebecq nous le montre, à travers le personnage de Florent-Claude Labrouste.

Visible sur le mur du fond de la Sixtine.

Je n’ai pas réussi à retrouver dans quel texte Houellebecq émet explicitement cette idée de l'inanité infligée par la civilisation technique à l'individu moderne, mais il me semble bien que. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, à la lecture de Sérotonine, j’ai retrouvé l’impression produite par Extension du domaine de la lutte, où le personnage, éprouvant la liquéfaction de ses raisons de vivre, fait face à ce vide.

Comment s’y est prise notre civilisation pour aboutir à ce paysage intérieur dévasté ? C’est la question cruciale que posent les romans de Houellebecq en général, et celui-ci en particulier.

J’essaie de comprendre depuis longtemps comment cette civilisation, qui a façonné le monde d'aujourd'hui de façon ineffaçable (non, pas de jugement de valeur : un fait), a pu aboutir à cette façon de désastre humain. C'est sûr, notre romancier est loin d’être le premier ni le seul à faire ce constat. Mais il est certainement le seul à donner à celui-ci une forme littéraire aussi achevée, aussi pertinente.

Oui, comment en est-on arrivé là ? A cette question, du point de vue qui est le mien au fond de mon terrier, je réponds qu’il y a d’abord la production des objets, renforcée plus tard par leur promotion, au moyen de la publicité, cette arme de décervelage massif : la marchandise s’est imposée en tant que « bien » dans nos représentations du monde, disant au « moi » de l'individu : "Ôte-toi de là que j'm'y mette". Houellebecq le dit : « ... la publicité vise à vaporiser le sujet pour le transformer en fantôme obéissant du devenir » (Approches du désarroi, 1992). Comment fonctionne l'image publicitaire ? C'est tout simple : en conduisant l'énergie du désir vers un objet marchand. Le désir humain réduit à la marchandise. De ce point de vue, tout ce qui est humain est transformé en marchandise.

De « moyen » qu’elle était, la marchandise, élevée à la dignité de « fin » par la publicité, a acquis, grâce à celle-ci, une aura, un surcroît de dignité, une intensité d'« être » supplémentaire, quoique fantomatique. Elle a progressivement gagné du terrain dans nos imaginaires, occupant de plus en plus de place dans nos désirs, les dirigeant toujours davantage vers le monde des objets et se substituant à d’autres désirs, qui venaient auparavant de l’intérieur. La publicité est même devenue un objet d’étude à part entière, jusqu’au sein de l’université, c’est vous dire que la moisissure a gagné le centre du cerveau.

Et puis sont arrivés les moyens de communication de masse. Après le téléphone, première intrusion du monde extérieur dans l'univers domestique et première « connexion », il y eut d’abord la radio, dont l’écoute, dans le premier 20ème siècle, nous est presque présentée comme religieuse, la famille réunie communiant autour du « poste ».

C’est précisément contre l’irruption de la radio dans le cercle familial que s’insurge violemment le philosophe Günther Anders dans L’Obsolescence de l’homme, au motif qu’elle capte toute l’énergie d’attention que son absence permettait de consacrer à ses proches. Elle capte l’oreille de l’auditeur, c’est-à-dire qu’elle le rend captif et le détourne de sa propre existence. Le chant des sirènes, quoi.

La radio est, selon Anders, un intrus, un parasite, une interférence qui s’interpose indûment comme un écran entre les personnes qui vivent sous le même toit, induisant une forme de relâchement dans leurs relations. Il n’a pas complètement tort, même si l’appareil en question s’est fondu dans le paysage avec le temps, au point que tout le monde vit avec et que son absence paraît presque inconvenante.

Quant à la télévision, c'est pire, car si l’effet de la radio n’est pas niable, mais somme toute limité, l’évidence est encore plus éclatante s’agissant du petit écran, et son effet encore plus dévastateur : la fascination produite sur les gens présents dans la pièce est telle que les regards sont irrésistiblement attirés par l’image animée, et plus personne ne s’adresse à son voisin. Bon, c’est vrai, je me rappelle des soirées chez M. Bachelard, à Tence, quand la télé était encore rare (et en NB) : l’ambiance était souvent déchaînée lors des premiers Interville (Guy Lux, Léon Zitrone, Simone Garnier).

Même chose pour le Tournoi des 5 nations regardé en famille et commenté par Roger Couderc (« Allez les petits ! ») ou, en 1990, au camping de Mamaia, sur la Mer Noire, où cinquante personnes et plus se rassemblaient le soir venu devant la lucarne allumée. Cela ne change rien au diagnostic : la télé impose son ordre aux individus, comme la flamme attire les phalènes, faisant de chaque téléspectateur une solitude à côté des autres solitudes. La télé emporte dans son nulle part, morceau par morceau, la vie intérieure de l'individu, pour la remplacer par une foule innombrable de fantômes. L'individu moderne est habité par des fantômes qui, dans le miroir, ont tellement pris son aspect qu'il les prend pour lui-même.

Le stade provisoirement ultime de ce processus de dépossession de soi par les moyens de communication de masse est évidemment atteint par le déferlement récent du smartphone sur le pauvre monde. Chacun emporte avec lui, dans tous ses mouvements, sa radio, sa télé, son téléphone, sa machine à écrire. Et sous ce volume restreint et maniable, il emporte tout son « moi », qu'il a « externalisé » (essayez de l'en priver, pour voir !). Et beaucoup d’utilisateurs tiennent ce « moi » à la main en toute circonstance, prêts à répondre dans l’instant au moindre stimulus. Le plus renversant dans l'affaire, c'est l'ahurissant degré de consentement des individus à la chose, au motif diabolique que « ça peut rendre bien des services ». L'innovation technologique, c'est Ève tendant la pomme à Adam. C'est Faust tenté par Méphisto.

Par-dessus tout ça, la faculté de se connecter avec la planète entière dès qu’on le veut : grâce à cet outil, l’individu ressemble à l’araignée qui, au centre de sa toile, semble exercer un pouvoir absolu sur son entourage immédiat (fût-il au bout du monde), sauf que si ça lui donne l’impression de vivre intensément l’instant présent (ne rien manquer de ce qui se dit, se sait, se raconte, ...), il n’a jamais été aussi réellement seul.

Pas de plus flagrante image de solitude que celle de passagers du bus ou du métro concentrés sur ce qui se passe sur leurs écrans personnels : l’individu est réduit à lui seul, et les autres, bien concrets dans leur chair et leurs os, bien palpitants de vie, ont disparu. Le smartphone a réinventé l’onanisme social, cette "délectation morose". Comment une quelconque société digne de ce nom pourrait-elle survivre en tant que société dans ce contexte ? Un jour viendra peut-être (on peut rêver) où les individus se rendront compte que, loin d'être des araignées au centre de leur toile, ils sont la mouche qui vient se prendre dans les filets tissés par d'autres gourmands arthropodes.

Ainsi, étape après étape, la civilisation technique a trouvé des moyens de plus en plus sophistiqués de s'introduire dans la conscience, dans la mémoire, dans les affects, dans les goûts, dans les choix des individus, pour remplacer ce qui tenait autrefois à leur "personnalité propre" par une personnalité d'emprunt, largement virtuelle, largement fabriquée par une instance extérieure, et beaucoup plus docile aux exigences du système. Et avec le siphonnage des données personnelles par facebook et consort, le système n'a pas fini de vider l'individu de son « moi ». Houellebecq le dit (Approches du désarroi) : « Les techniques d'apprentissage du changement popularisées par les ateliers "New Age" se donnent pour objectif de créer des individus indéfiniment mutables, débarrassés de toute rigidité intellectuelle ou émotionnelle ». Les gens ne savent plus où se trouve leur désir : ils ont perdu la source d'eux-mêmes.

C’est cette invasion progressive du moi par des sollicitations extérieures, dotées de toutes les apparences de la proximité, de la vie et de la familiarité, qui fait dire à Georges Bernanos (je crois bien que c’est dans La France contre les robots, 1944) que la civilisation technique est « une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure » : dépossédé de lui-même, l’individu ne s’appartient plus, il appartient corps et âme à toutes les réquisitions qui ne cessent de le convoquer hors de lui, en provenance du monde extérieur (fil twitter, facebook, telegram, instagram, amstramgram, …). Il ne peut plus être dans l’action : il est paralysé dans la réaction à ce qui vient du dehors.

Le moi individuel s’en trouve fragmenté en autant de petits bouts que de sollicitations reçues. Car le pire, c’est que ces petits bouts, en s’accumulant, ont fini par former une foule fantomatique qui s’agite à l’intérieur et qui, en le remplissant d’artefacts, lui a refaçonné un « moi » presque complet (et constamment renouvelé par un flux permanent, parfois obsessionnel), un « moi » exogène sur lequel l’individu a de moins en moins de prise (et je ne parle pas de la relation au temps : il peut oublier son texto d'il y a dix minutes, seul le « réseau » n’oubliera rien de ce qu’il y a laissé). Dans ces conditions, peut-on encore parler de volonté ? De libre-arbitre ? Dans l’expression du « désir », impossible de savoir quelle est la part du « moi » authentique et la part de propagande ingurgitée. C'est peut-être pour ça que Michel Houellebecq se méfie du désir : « Si l'on considère que le désir est mauvais, ce qui est mon cas ... » (Entretien avec Christian Authier, 2002).

C’est si vrai que la crise des gilets jaunes a mis en lumière l’illusion de susciter une relation humaine au moyen de « l’ouverture » électronique sur le monde : combien de fois n’a-t-on pas entendu parler, au cours des reportages sur les ronds-points, d’une forme neuve de « socialisation », certains allant même jusqu’à déclarer qu’ils avaient trouvé une espèce de « famille » ? Preuve que la vraie socialisation passe par la relation interpersonnelle directe. Un « réseau », ça vous bombarde de propagandes diverses ou d’éructations haineuses : c’est bon pour fixer des rendez-vous, pas pour se faire d’improbables « amis ».

Alors Houellebecq, dans tout ça ? Eh bien selon moi, avec Sérotonine, on est en plein dans ce paysage, perdu au milieu de nulle part, seul. La plus forte impression d’ensemble qui se dégage du livre est vraiment le sentiment d’une solitude irréparable et définitive, une solitude dense, massive et compacte, qui s’épaissit à mesure que le moi du personnage se met à flotter et à se diluer dans l’air, de plus en plus évanescent. Je connais peu d'écrivains capables de traduire en littérature avec une telle justesse le sort commun fait par le monde réel à l'individu ordinaire. Il faut beaucoup de compassion envers l'espèce humaine pour donner une forme littéraire aussi accomplie au désespoir. Je peux me tromper, mais je persiste à penser que Michel Houellebecq appartient à cette espèce d'hommes qui ont nourri un espoir infini dans l'avenir de l'humanité, et qui se sont cassé le nez sur la réalité. Peut-être son ambition est-elle de traduire en littérature l'absolu de la DÉCEPTION.

Tel est, selon moi, le paysage humain qui sert de territoire aux personnages de Michel Houellebecq, et en l’occurrence à Florent-Claude Labrouste.

Tout ça pour dire à quel point Sérotonine parle du monde tel qu'il est, et à quel point il entre en résonance avec l'idée que je m'en fais.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : Prochainement, quelque chose de plus consistant sur le livre lui-même.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, michel houellebecq, sérotonine, florent-claude labrouste, éditions flammarion, georges bernanos, la france contre les robots, twitter, facebook, instagram, smartphone, lettre à lakis proguidis, interventions 2, extension du domaine de la lutet, approches du désarroi, günther anders, l'obsolescence de l'homme, adam et ève, faust et méphisto

jeudi, 17 janvier 2019

HOUELLEBECQ

Je recycle aujourd'hui, en une seule fois, deux billets écrits en 2011 sur deux livres de Michel Houellebecq, au moment où je venais enfin de comprendre, grâce à La Carte et le territoire, l'importance de ses romans. Pourquoi "importance" ? Après tout ce temps, je crois y voir une figuration assez exacte de ce qui achemine la civilisation occidentale vers sa déchéance actuelle et sa destruction prochaine. Le système communiste a implosé, comme on sait, c'est-à-dire qu'il s'est effondré de l'intérieur, sous le poids de sa propre sénilité. Et je me demande si le même destin ne guette pas le système capitaliste, aujourd'hui encore tout fringant et triomphant, mais travaillé de l'intérieur par des forces que nul n'est capable de comprendre dans leur globalité et leurs interactions. J'ai beaucoup élagué tout ce qui m'est apparu superflu à la relecture (digressions, etc). J'ai laissé tout le reste. Je dois reconnaître que je n'ai guère développé le commentaire sur Plateforme. Un signe ? Mais de quoi ?

J’ai mis beaucoup de temps avant d’ouvrir un livre de Michel Houellebecq. Ce qui me repoussait, je crois l’avoir dit ici, c’est la controverse : il y a quelque chose de si futilement médiatique dans la présence éphémère du parfum de quelques noms dans l’air du temps, que je tenais celui-ci pour tout à fait artificiel, voire carrément illusoire, comme c’est le cas de la plupart des effervescences télévisuelles. Je suis devenu excessivement méfiant. En l’occurrence, j’avais tort.

J’ai donc commencé la lecture de Michel Houellebecq quand son dernier roman, La Carte et le territoire, fut placé, un peu par hasard, à proximité immédiate de ma main. J’ai dit grand bien du livre dans ce blog. J’en ai maintenant accroché deux autres à mon tableau de chasse : Les Particules élémentaires et Plateforme. Conclusion, vous allez me demander ? Voilà : je ne sais pas si on a à faire à un « grand » écrivain, je ne sais pas si ce sont des « chefs d’œuvre », comme les critiques patentés en décèlent à foison au fil des semaines. Je veux juste dire que ce sont des livres qui se situent au centre du paysage, pour qui espère comprendre quelque chose à la marche du monde actuel.

Donc, je ne sais pas si Michel Houellebecq est le digne successeur de Balzac et Proust. Ce que je sais, c’est qu’il travaille sur le monde qu’il a sous les yeux, qu’il dit quelque chose du monde tel qu’il est, et qu’il développe sur celui-ci un point de vue, une analyse, une proposition d’éclairage précise, une grille de lecture, si l’on veut.

C’est un romancier qui a pris position par rapport à la « civilisation occidentale », et qui a ceci de bien, s’il parle de lui, de le faire à distance respectable, hors de portée de tir de son propre nombril (malgré les apparences) et des ravages courants que celui-ci commet dans les rangs des « écrivains » français.

On peut trouver le point de vue développé par Michel Houellebecq d’une noirceur exécrable : pour résumer, grâce à la civilisation actuelle, exportée par l’Europe, moulinée avec la sauce techniquante, massifiante et consommante de l’Amérique triomphante, le monde actuel court à sa perte et, d’une certaine façon, est déjà perdu.

L’auteur met-il pour autant ses pas dans ceux de Philippe Muray, comme je l’ai suggéré ? Je n’en sais rien. Ce que je sais, c’est que Philippe Muray a développé dès les années 1980 un regard analogue sur la réalité, d’une acuité de plus en plus grande, et un regard de plus en plus pessimiste.

Avant lui, plusieurs auteurs se sont inquiétés de l’évolution de notre monde : Günther Anders (L’Obsolescence de l’homme), Lewis Mumford (Les Transformations de l’homme), Hannah Arendt (La Crise de la culture), Christopher Lasch (La Culture du narcissisme), Jacques Ellul (Le Système technicien, Le Bluff technologique), Guy Debord (La Société du spectacle), et quelques autres.

Pardon pour l’étalage, mais c’est parce qu’il y a un peu de tous ces regards dans les romans de Michel Houellebecq, tout au moins les trois que j’ai lus (publiés en 1998, 2001 et 2010, ce qui révèle quand même une certaine constance). La « patte » de Philippe Muray, c’est l’attention portée à un aspect particulier de la crise moderne : l’humanité est devenue peu à peu superflue, submergée par des objets techniques, des gadgets qui sont devenus pour elle si « naturels », mais en même temps si dominateurs, qu’elle est progressivement devenue une vulgaire prothèse de ses propres inventions. Philippe Muray le synthétise dans la notion de fête, dans l’abolition de tout ce qui permettait la différenciation (en particulier entre les sexes), dans le nivellement de toutes les « valeurs », et dans l'instauration unilatérale du règne de la positivité en tout, autrement dit de l'Empire du Bien (un des titres des Essais, éd. Les Belles lettres, 1991).

Les Particules élémentaires est un roman qui raconte quelle histoire, en fin de compte ? Janine Ceccaldi, une fille aux capacités intellectuelles hors du commun, épouse Serge Clément, qui entrevoit déjà (on est dans les années 1950) les immenses possibilités de la chirurgie esthétique. Puis elle rencontre Marc Djerzinski, homme talentueux qui œuvre dans le cinéma. Elle divorce pour l’épouser. De ces deux unions naîtront deux demi-frères : Bruno Clément et Michel Djerzinski.

Il y a donc l’histoire de Janine en pointillé. L’histoire d’Annabelle, qui a failli vivre une « belle histoire d’amour » avec Michel. L’histoire des ratages de Bruno qui, en compagnie de Christiane ou sans elle, hantera divers lieux où il espère connaître quelque aventure sexuelle.

A travers le personnage un peu pathétique de Janine, la mère, qui se fait appeler Jane, se formule une description somme toute caustique de l’ère baba-cool : délaissant les deux pères de ses enfants (et ses deux enfants par la même occasion), elle suit un genre de gourou, Francesco Di Meola, qui, s’étant fait pas mal d’argent, abandonne la Californie et Big Sur, où il a rencontré les dieux et les diables de la contre-culture, y compris l’imposteur Carlos Castaneda, celui qui était entiché de son sorcier yaqui, Don Juan Matus, dont il vendit les bobards à des millions d’exemplaires (mais ça, ce n’est pas dans le livre de Michel Houellebecq). Di Meola achète une propriété en Provence.

Janine-Jane (la mère) a baigné dans le jus contre-culturel, mais ce jus a tourné, ou alors il a aigri. Le bilan de son existence est « nettement plus catastrophique ». Et la mère des deux frangins aura une triste fin, dans une maison du village de Saorge, où vivent encore quelques illuminés post-soixante-huitards, dont « Hippie-le-Gris » et « Hippie-le-Noir », que Bruno appelle Ducon.

La scène est curieuse. Bruno est sous traitement de lithium pour raisons psychiatriques.

« Michel observa la créature brunâtre, tassée au fond de son lit, qui les suivit du regard alors qu’ils pénétraient dans la pièce. » Quant à Bruno, tout ce qu’il arrive à dire : « Tu n’es qu’une vieille pute… émit-il d’un ton didactique. Tu mérites de crever. ». « T’as voulu être incinérée ? Poursuivit Bruno avec verve. A la bonne heure, tu seras incinérée. Je mettrai ce qui restera de toi dans un pot, et tous les matins, au réveil, je pisserai sur tes cendres. »

Il y a souvent des problèmes, chez Michel Houellebecq, avec la transmission et avec la filiation. Un moment vaguement hallucinant, où Bruno se met à entonner à pleine voix "Elle va mourir la mamma", tout en insultant à qui mieux-mieux les hippies qui, d'après le testament maternel, vont hériter de la maison.

Face à Bruno, qui débloque sévèrement, le littéraire raté et hors du coup, Michel Houellebecq fait de Michel, en dehors d’un errant affectif quasiment indifférent à tout ce qui est humain, un biologiste à la pointe du « progrès », disons-le, une sorte de génie : son « testament » de chercheur s’intitule Prolégomènes à la réplication parfaite. Michel ne veut pas être emmerdé par les tribulations humaines ordinaires. Peut-être est-ce ce qui guide ses recherches.

Car ce testament s'avère porteur de tout l'avenir scientifique de l'humanité. Chacune de ses propositions révolutionnaires en sera plus tard dûment et scientifiquement prouvée. Autrement dit, le point culminant de son travail ouvre la voie à l’admission du clonage humain comme fondement institutionnel de l’humanité, ce qui débarrasse l'ancienne humanité (la nôtre) de tout le poids sentimental qui l'écrase.

Le livre évoque, depuis un moment du futur, l’extinction de la vieille race humaine. « On est même surpris de voir avec quelle douceur, quelle résignation, et peut-être quel secret soulagement les humains ont consenti à leur propre disparition. » [16 janvier : cela me fait penser à Soumission et à l'évidence tranquille avec laquelle l'islam s'impose en France en 2022.] On perçoit en positif cette post-humanité, qui adresse in fine sa gratitude à l’humanité archaïque : « Cette espèce aussi qui, pour la première fois de l’histoire du monde, sut envisager la possibilité de son propre dépassement ; et qui, quelques années plus tard, sut mettre ce dépassement en pratique ».

On est alors quelque part, dans ce regard rétrospectif, à la fin du 21ème siècle. Et la post-humanité rend alors hommage à l’humanité (la nôtre), qui fut si défectueuse, mais si touchante aussi. Glaçant, et très fort. Quand on ferme le livre, on se prend à espérer que c’est de la science-fiction. Mais ce n’est pas sûr.

La Carte et le territoire offrait une perspective analogue sur la disparition programmée de l’humanité, à travers l’œuvre en mouvement de Jed Martin, présenté comme un grand artiste de son temps. Plateforme nous plonge dans la décadence sexuelle de l'Occident en général et de l’Europe vieillissante en particulier. Le personnage principal, qui se nomme là encore Michel, est un obscur fonctionnaire aux Affaires Culturelles, un statut social négligeable. Au début du livre, Michel, qui vient de perdre son père, participe à un voyage organisé en Thaïlande. Il passe bien sûr par des « salons de massage ». Valérie fait partie du groupe, un groupe triste, hétérogène, et bête, avec ça !

Revenu à Paris, il démarre une relation vraiment amoureuse avec Valérie, qui travaille dans une entreprise de tourisme, sous la direction de Jean-Yves. Lui et Valérie, professionnellement, sont complémentaires. Ils gagnent confortablement leur vie. Une opportunité les propulse à la tête des villages Eldorador.

C’est dans un village de Cuba que Michel suggère à Jean-Yves, pour rétablir la situation de la société, de faire de ses villages des destinations pour un tourisme, disons … « de charme ». Tout se goupille à merveille, et l’entreprise est florissante, mais ces salauds d’islamistes feront tout capoter, avec à la clé l’insurrection de tout le féminisme français contre l’esclavage dégradant et le tourisme sexuel.

C’est sûr, l’humanité de Michel Houellebecq n’est pas belle à voir. Au fond, autant vaut qu’elle disparaisse, n’est-ce pas ? J'ai l'impression que les romans de Michel Houellebecq sont des applications romanesques pratiques de la pensée de Günther Anders (L'obsolescence de l'homme), de Hannah Arendt et de Guy Debord. Et le pire, c'est que ces romans paraissent être à peine de la science-fiction. Ce sont, et c'est Philippe Muray qui le dit à propos des Particules élémentaires, des romans de la fin. Très juste.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, michel houellebecq, les particules élémentaires, plateforme, la carte et le territoire, günther anders, l'obsolescence de l'homme, hannah arendt, la crise de la culture, christopher lasch, la culture du narcissisme, jacques ellul, guy debord, la société du spectacle, philippe muray, festivus festivus, l'empire du bien

vendredi, 02 novembre 2018

CLIMAT : L’ACTUALITÉ ENFONCE LE CLOU

Dans la série "Des nouvelles de l'état du monde" (N°68).

Et puis voilà, c'est au tour du vénérable et renommé WWF de tirer la sonnette d'alarme : d'après l'ONG "militante" (c'est ce qu'on dit), ce sont 40% des vertébrés qui ont d'ores et déjà disparu de la surface de la Terre depuis les années 1970. Je me dis juste qu'ils ont mis un sacré bout de temps à s'en apercevoir : l'information figurait en toutes lettres (en plus grave) dans le célèbre article du Monde (vous vous rappelez, 15.000 scientifiques, etc.) daté du 14 novembre 2017 !

Cinquante semaines pour assimiler la chose, il faut le faire. Un cri d'alarme qui laisse définitivement rêveur sur l'efficacité supposée des cris d'alarme. On se dit en effet qu'il ne sert à rien de crier si c'est juste pour occuper un créneau d'information parmi la multitude des créneaux d'information. Un clou chasse l'autre.

***

Et puis c'est au tour de l'OMS de dénoncer la surmortalité des enfants du fait de la pollution : 600.000 par an. Je me souviens en effet des trajets forcés le long de l'avenue du Châter à Francheville à pousser la poussette sous la gueule des énormes pots d'échappement des poids lourds interdits de tunnel de Fourvière, et qui empruntaient cet itinéraire de déviation. Rien d'étonnant à ce que les enfants soient les premières victimes. Les gaz d'échappement des moteurs de camions, je crois que c'est à Sobibor que les nazis s'en servaient : il ne fallait pas longtemps, dans le fourgon spécialement branché, pour obtenir le résultat attendu.

Bon, on se dit qu'à l'air libre, les vents dispersent mieux les miasmes que dans ces atmosphères confinées. On se rassure comme on peut : comme dit Günther Anders, l'humanité n'a plus besoin de Hitler pour s'autodétruire : « Bref, le monde des instruments nous met au pas d'une façon plus dictatoriale, plus irrésistible et plus inévitable que la terreur ou la supposée vision du monde d'un dictateur ne pourrait jamais le faire, n'a jamais pu le faire. Aujourd'hui, Hitler et Staline sont inutiles » (L'Obsolescence de l'homme, II, éditions Fario, 2011, p.204, chapitre "L'obsolescence du conformisme, 1958").

Je n'invente rien et ce n'est pas moi qui le dis : aujourd'hui, Hitler et Staline sont inutiles. La folie technique qui saisit plus que jamais l'humanité a pris le relais pour faire le même job. Sous l’œil vigilant du Comité d'Ethique. Moi, ça fait longtemps que je suis convaincu qu'Hitler et Staline ne sont pas des monstres ou des aberrations rendues possibles dans des systèmes devenus fous. Je suis au contraire convaincu qu'Hitler et Staline sont des aboutissements logiques, qu'ils ont été produits par une conjonction de facteurs où l'appétit de pouvoir et la puissance technique jouent les premiers rôles.

Et que notre "morale" moralisatrice a inscrit dans ses "valeurs sacrées" bien des "trouvailles" de l'un et de l'autre, mais qu'elle les a habillées (nommées) autrement, pour pouvoir continuer à condamner ces épouvantails comme figures de l'horreur absolue (une preuve flagrante dans l'eugénisme, que la médecine actuelle pratique sans états d'âme : combien d'anormaux arrivent aujourd'hui à terme ? Je pose juste la question.).

Et cela permet de comprendre pourquoi sont arrivés au pouvoir, à la demande du corps électoral, plusieurs Hitler au petit pied (Bolsonaro étant le dernier en date) désireux de se débarrasser au plus tôt des garanties qu'offre l'état de droit. Le "populisme" porté démocratiquement au pouvoir est un aboutissement logique : ce qu'on appelle "populisme" est lui aussi le produit d'une conjonction de facteurs au centre desquels on peut placer le mépris de toutes les élites pour le "peuple" concret et la tyrannie exercée par l'économie triomphante.

***

Et puis c'est au tour de France Culture de dénoncer l'action des lobbies, mardi 30 octobre, dans l'émission "La grande table" (animée par l'implacable douceur d'Olivia Gesbert avec ses questions doucereuses et très exactement conformes à l'air du temps). Stéphane Horel, "journaliste indépendante d'investigation et documentariste" vient de publier Lobbytomie. Comment les lobbies empoisonnent nos vies et la démocratie (La Découverte, 2018, après Happycratie, de je ne sais plus qui, ça devient une mode. Lobbytomie, le titre est sans doute choisi par l'éditeur : je ne dis pas bravo, je préfère le sérieux à l'expression choc).

La dame a eu une grosse demi-heure pour exposer en détail une petite partie des petites et grosses ignominies que les "groupes de pression" commettent – en usant de moyens considérables – dans la discrétion feutrée des couloirs, des antichambres et des cabinets pour qu'aucun dommage ne soit causé aux énormes profits des grosses et très grosses entreprises. Quelles que soient les conséquences sur l'air, l'eau et les sols, et accessoirement la santé des populations.

Je reprocherai juste à madame Horel de ne pas citer une seule fois le nom de Naomi Oreskes qui, avec Erik Conway, avait publié en 2012 une bible irremplaçable, au titre limpide quant à lui, sur le même sujet : Les Marchands de doute, qui jetait une lumière crue, entre bien d'autres réalités scandaleuses, sur les pratiques douteuses de certains "scientifiques" capables de vendre (cher) leur signature pour entretenir la controverse, même sur des questions recueillant un large consensus de la communauté scientifique sérieuse. Le doute profite à l'empoisonneur. Et entretenir sciemment le doute contre toute évidence pour éviter ou retarder les décisions désagréables est un métier à temps plein et grassement payé.

N'a-t-on pas entendu très récemment (ces derniers jours) le nouveau ministre de l'agriculture demander à tous les opposants au glyphosate d'apporter la preuve de la nocivité des pesticides ? Pensez-vous qu'il oserait demander aux industriels de la chimie agricole, avant d'autoriser leurs produits, de prouver leur innocuité ? Que nenni, voyons ! Ne rêvons pas.

***

Quoi qu'il en soit, depuis quelque temps, les choses s'accélèrent et tout le monde semble s'y mettre. Tout au moins en France. D'un côté, je me dis que c'est plutôt bon signe ("coquelicots", "marches pour le climat", ...). D'un autre côté ...

09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : wwf, world wildlife fund, ong, biodiversité, disparition des vertébrés, journal le monde, 15.000 scientifiques, oms, günther anders, l'obsolescence de l'homme, france culture, lobbies, émission la grande table, olivia gesbert, stéphane horel, lobbytomie, happycratie, éditions la décrouverte, naomi oreskes erik conway, les marchands de doute, sobibor, avenue du châter, francheville 69340, francheville rhône

jeudi, 01 novembre 2018

CLIMAT : CESSER D’ESPÉRER

Dans la série "Des nouvelles de l'état du monde" (N°67).

« Ce n'est donc pas parce qu'elle est une découverte de la physique — même si elle l'est aussi — que l'énergie nucléaire est le symbole de la troisième révolution industrielle, mais parce que son effet possible ou réel est de nature métaphysique, ce qu'on ne peut dire d'aucun autre effet antérieur ayant une cause humaine. Je qualifie de "métaphysique" et non d'"épochal" l'effet de l'énergie nucléaire parce que l'adjectif "épochal" suppose encore comme une évidence la continuation de l'histoire et l'avènement de nouvelles époques, une supposition qui ne nous est justement plus permise à nous, hommes d'aujourd'hui. L'époque des changements d'époque est passée depuis 1945. Nous ne vivons plus à présent une époque de transition précédant d'autres époques, mais un "délai" tout au long duquel notre être ne sera plus qu'un "être-juste-encore". L'obsolescence d'Ernst Bloch, qui s'est opposé au simple fait de prendre en compte l'événement Hiroshima, a consisté dans sa croyance — aboutissant presque à une forme d'indolence — selon laquelle nous continuons à vivre dans un "pas-encore", c'est-à-dire dans une "pré-histoire" précédant l'authenticité. Il n'a pas eu le courage de cesser d'espérer [c'est moi qui souligne], ne serait-ce qu'un moment. Peu importe qu'elle se termine maintenant ou qu'elle dure encore, notre époque est et restera la dernière, parce que la dangereuse situation dans laquelle nous nous somme mis avec notre spectaculaire produit, qui est devenu le signe de Caïn de notre existence, ne peut plus prendre fin — si ce n'est pas l'avènement de la fin elle-même.

Cette troisième révolution est donc la dernière. »

Günther Anders, L'Obsolescence de l'homme, II, Editions Fario, 2011, p. 20-21.

Introduction : les trois révolutions industrielles, 1979.

Note : Ernst Bloch est un philosophe allemand, défenseur de la notion d'utopie, dont l'oeuvre principale est la somme intitulée Le Principe espérance. Mais Ernst Bloch n'avait pas la même grille de lecture que Günther Anders : le concept de "honte prométhéenne" (l'homme invente un objet prodigieux qui produit l'humiliation "métaphysique" de son inventeur) est totalement étranger à ce qui anime Ernst Bloch, indéfectible optimiste. Moralité : la négation du Mal conduit inexorablement à la catastrophe.

***

Le texte cité ci-dessus a donc été publié en 1979 (il y aura quarante ans dans pas longtemps). D'accord, la citation peut indisposer à cause de son ton vaguement prophétique. D'accord, Günther Anders fait de l'atome une quasi-transcendance qui peut aujourd'hui sembler excessive. D'accord, insouciants et heureux dans notre confort, nous laissons ronronner les centrales nucléaires comme un bon gros chat, nous chevauchons l'énergie atomique (« Nous faisons cuire des œufs au plat sur le soleil », s'exclame un témoin de Tchernobyl dans La Supplication (p.186) de Svetlana Alexievitch) et nous vivons tranquillement à proximité de ses usines de production, alors que se sont produits les "accidents" de Fukushima, Tchernobyl, Three Mile Island, Windscale, en attendant mieux.

Mais ajoutez à l'énergie nucléaire les déforestations massives. Ajoutez le changement climatique bientôt irréversible. Ajoutez la tyrannie technique que l'économie toute-puissante fait régner sur la marche du monde. Ajoutez la pollution de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons et des aliments que nous ingurgitons par des milliers de substances chimiques de synthèse incontrôlées. Alors peut-être admettrez-vous, avec Günther Anders, que notre époque est vraiment la dernière. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, il n'y eut un tel cumul de facteurs de destruction.

C'est la situation produite par cette conjonction de facteurs qui FORCERA l'humanité à changer de mode de vie. Et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et probablement du sang.

Note : un commentateur récent (anonyme) me reproche de dire du mal des gens qui s'efforcent de "rendre le monde un peu plus vivable" (ce sont ses mots). D'abord, je ne dis pas du mal des personnes, mais je ne supporte plus les discours lénifiants et consolateurs qui ne font qu'anesthésier la vigilance. Ensuite, je n'ai rien contre les bonnes intentions et les bonnes volontés, je m'insurge seulement contre l'aveuglement de ceux qui refusent de voir que le monde se rend de jour en jour plus invivable, et que ce n'est pas le "bon cœur" des populations qui le sauvera (vous savez, le vieux refrain : « Si tous les gars du monde devenaient de bons copains et marchaient la main dans la main, le bonheur serait pour demain »).

09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : écologie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, bombe atomique, hiroshima, nagasaki, fin du monde, éditions fario, fukushima, tchernobyl, svetlana alexievitch, la supplication alexievitch, philosophie

lundi, 15 octobre 2018

CLIMAT : LA RECETTE MIRACLE !

Dans la série "Des nouvelles de l'état du monde" (N°64).

Car il faudrait effectivement un miracle pour échapper à la malédiction. J'entendais un brave jeune homme, un "youtubeur" qui a lancé une initiative citoyenne, consistant à encourager la population à multiplier, dans sa vie quotidienne, les "gestes écoresponsables". C'est gentil, ça part d'une bonne intention, ça ne fait pas de mal, et il y croit sûrement. Le problème, il est là : ce jeune homme croit au miracle. Et ça ou croiser les doigts pour conjurer le mauvais sort, c'est kif-kif.

Il faudrait qu'il se fasse enfin à l'idée réaliste que le geste individuel, si ça vous satisfait individuellement (mettant fin à la "dissonance cognitive"), n'a jamais été (et ne sera jamais) en mesure de modifier en quoi que ce soit la marche de tout ce qui fonctionne comme système. Se prétendre capable d'attaquer un système, c'est être sûr d'être en mesure de détruire toutes les interactions, jusqu'aux plus infimes, entre les innombrables éléments qui constituent ce système. Révérence et salut d'avance au génie de celui qui sera capable de cette haute performance : tant que les interactions fonctionnent, le système peut dormir tranquille.

Croire que les "gestes écoresponsables" peuvent mettre fin au réchauffement climatique, c'est croire au Père Noël. Pour cela, il y a une recette et pas deux : arrêter les moteurs. Tous les moteurs. Le problème, c'est qu'elle est miraculeuse : elle ne se produira pas. Il faudrait changer de civilisation.

J'en vois une jolie preuve dans la conversion assez rapide de toute l'industrie automobile à la voiture électrique, désormais présentée comme une nouveauté extraordinaire. Une vraie planche de salut pour un système à bout de souffle. C'est du moins la fable aimablement colportée par les médias, tous complaisants propagandistes de la voiture électrique. Quel sera l'effet de la voiture électrique ? Elle aura pour seul effet de purifier l'air des malheureux citadins. On respirera sûrement mieux dans les villes. Mais l'électricité, il faudra bien la produire, non ? Par combien la production d'électricité doit-elle être multipliée pour rejoindre dans la réalité l'efficience du moteur à explosion, source majeure des gaz à effet de serre ?

Le problème reste entier et sera simplement déplacé : c'est bien l'énergivoracité de l'humanité actuelle et future qui constitue la part essentielle de ce qui fait le réchauffement climatique. Mais en quel siècle les sources renouvelables d'énergie se seront-elles complètement substituées au charbon, au pétrole, au gaz, aux pétroles et gaz de schiste ? Pendant ce temps, beaucoup de pays et de responsables politiques (et de lobbies) dans le monde parient sur le nucléaire, et alors là, pardon, mais le problème s'aggrave diablement, quoique d'une autre façon. L'humanité consomme chaque année davantage d'énergie : c'est une maladie grave à laquelle nous sommes asservis.

Quand on voit le désarroi des gens qui, pour une raison quelconque (tempête ou autre), tombent en panne de courant, il y a quelque chose de fascinant (et même de jouissif d'une certaine manière) à imaginer ce qui se passerait le jour où le monde entier serait brusquement plongé dans le noir quand l'électricité cesserait de l'alimenter. Le jour où l'alimentation de la planète en énergie serait soudain coupée.

La question essentielle est :

QUI A (VRAIMENT) ENVIE D'ARRÊTER ?

(Avec toutes les conséquences que cela implique.)

Certainement pas les cadres dirigeants des plus grandes entreprises qui dominent le marché mondial et qui gouvernent la réalité du monde aujourd'hui.

Certainement pas les actionnaires qui attendent toujours de meilleurs "retours sur investissement".

Certainement pas les "fonds de pension" richissimes qui exigent des taux de profit de 10% par an, voire plus.

Certainement pas les chefs d'Etat ou de gouvernement qui lèchent le cul de leurs électeurs dans le sens du poil parce qu'ils préparent la prochaine échéance.

Certainement pas les populations du monde dont la vie quotidienne se heurte à toutes sortes de difficultés économiques ou politiques et qui n'ont qu'une idée en tête : se soustraire dans l'immédiat aux cruautés de la réalité et, éventuellement quand on a les moyens, rejoindre les Eldorados européens ou américains dans l'espoir de ramasser quelques miettes de notre "bonheur" matériel.

Et je ne parle pas des masses de gens qui se voient, dans les pays au seuil de la prospérité, tout près d'acquérir quelques biens "modernes" qui, aux yeux des "nantis" que nous sommes, font depuis lurette partie du paysage. Ils ont notre façon de vivre dans leur ligne de mire (et au nom de quoi leur en dénierait-on le droit ?).

Certainement pas les populations des pays "avancés" qui ont acquis une certaine sécurité économique et refusent mordicus de voir régresser les standards de vie matérielle qui sont devenus les leurs. Il se trouve que j'appartiens à cette catégorie des gens ordinaires, et que je pense comme eux : pour quelle raison faudrait-il que je me laisse dépouiller des avantages concrets que me procure la société présente ? Je ne suis pas membre de la classe des nantis, et je suis obligé, comme pas mal de gens, de surveiller mon compte en banque à partir du 15 du mois. Ce qu'elles réclament aux responsables politiques, les populations, c'est de quoi se loger, s'habiller et se nourrir (et plus si possible). Bref : du travail.

Les scientifiques ? Ils restent dans leur rôle : ils dressent le constat. Alarmant pour qui est sensible à cette alarme, mais désespérément neutre et sans effet concret notable. Les scientifiques sont lucides, mais concrètement désarmés : ils n'ont que la parole, et qui les écoute vraiment ?

Les militants ? Les convertis ? Je dis juste : combien de divisions ?

La "société civile" ? L'expression me fait rire (jaune). Que ce soient les "Marches pour le climat" ou les rendez-vous mensuels de "Nous voulons des coquelicots", un peu de lucidité suffit à mesurer le poids réel insignifiant de ces mouvements (pour l'instant purement français, même si) dans les prochaines décisions politiques, décisions elles-mêmes de quel poids dans le "concert des nations" ? Regardons le poids de l'îlot "petite France" dans l'archipel européen, et puis regardons le poids de l'île européenne dans la marche du monde : rien de tel pour rabattre les ambitions.

Le "développement durable" ? Arrêtez de plaisanter. La "croissance durable" ? L'expression est une contradiction dans les termes. Le rarissime économiste conscient des enjeux ne cesse de polir ce beau concept, "croissance durable" : il ment. Ou alors il n'a rien compris : il veut donner à l'écologie une place dans son programme, alors qu'en réalité, le programme tout entier, ça devrait être l'écologie. Vouloir de la croissance pour donner du travail à tout le monde, c'est exactement ce qu'attend le réchauffement climatique pour croître et embellir. Vouloir d'une part de la croissance, du travail et de la production, et d'autre part prétendre qu'on peut quand même lutter contre le réchauffement, c'est vouloir tout et son contraire.

J'en ai plus que marre d'entendre seriner à longueur d'appels alarmistes, par de doctes personnes, les refrains commençant par "IL FAUT". Ce "il faut" s'adresse à qui, en définitive ? Comme on dit au théâtre, c'est "à la cantonade". C'est-à-dire à personne et à tout le monde. Or ce tout le monde-là, il est conscient qu'il faudrait "limiter le réchauffement climatique". C'est vrai : tout le monde a de bonnes intentions et personne n'a envie que la situation empire. Mais qui en tire les conséquences concrètes sur sa propre existence ? PERSONNE (ou si peu). Personne n'a l'intention de changer de mode de vie. Personne n'envisage de se restreindre.

J'en tire la conclusion que personne n'a l'envie ou la possibilité, et encore moins la volonté d'arrêter le réchauffement climatique. Parce que personne ne veut perdre quoi que ce soit de ce qui fait partie de son existence. Tout au plus, dans le meilleur des cas, envisage-t-on de "faire un geste pour le climat", pourvu qu'il soit maintenu soigneusement dans les marges et ne modifie pas trop le principal des façons de vivre. Si des hommes politiques sont conscients de cela, on comprend pourquoi ils pincent la corde écologique avec tant de précautions et de généralités verbales, et le plus souvent en actionnant l'étouffoir. Pour arrêter, il faudrait une majorité mondiale de gens d'accord pour se dépouiller eux-mêmes.

IL FAUDRAIT UN MIRACLE, ET IL N'Y A PAS DE MIRACLE.