lundi, 29 février 2016

LA BOUGIE DU SAPEUR

Eh oui, nous revoici aujourd'hui un 29 février (ne pas confondre avec "Un 22 septembre" : « Mais nous y revoilà, et je reste de pierre, Pas une seule larme à me mettre aux paupières »), jour anniversaire de tous ceux dont on fête l'anniversaire, je veux dire de tous ceux qui vieillissent quatre fois moins vite que tout le monde, puisqu'il leur faut quatre années pour vieillir d'une, quand tout le monde, sur la même durée, en prend quatre dans les gencives. Raison pour laquelle on ne leur dit "bon anniversaire" que rarement. Toujours ça de gagné en dépenses pour les cadeaux. Mais il y a dans mon entourage fort peu de natifs du 29 février.

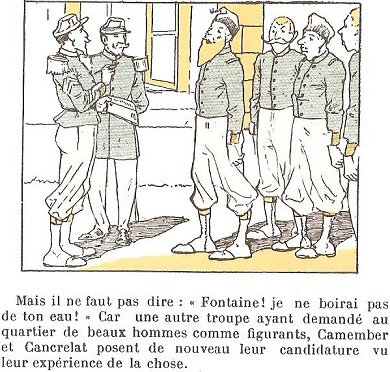

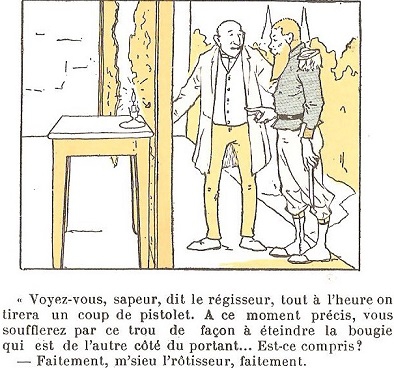

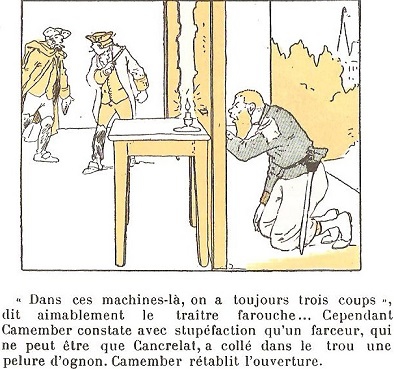

Il en est ainsi du Sapeur Camember. Tout ça parce que son créateur Christophe, pseudonyme limpide d'un estimable professeur de "sciences naturelles" nommé Georges Colomb, a fait naître son héros le 29 février 1844 à Gleux-lès-Lure, dans le département bien connu de la "Saône-Supérieure". Il a fait donner au fils d'Anatole Camember, cultivateur, et de Polymnie Cancoyotte, les prénoms de François-Baptiste-Ephraïm.

Cet hommage bissextile à la quintessence du Sapeur paraît donc dans les kiosques tous les quatre ans sous le titre désormais renommé de « La Bougie du Sapeur ». En ce 29 février 2016 doit normalement paraître le numéro 10 : quarante ans. Il m'a paru bon de rappeler ici de quelle bougie il s'agit. La bible camemberesque est composée de planches comportant six vignettes. La dite bougie apparaît sur la planche intitulée "Le dernier exploit dramatique de Camember". Jérôme Garcin, de derrière son Masque et sa Plume, dirait : « dramatique et néanmoins théâtrale », à moins que ce ne soit l'inverse. Dans l'épisode concerné, le théâtre local s'adresse à la caserne : on a besoin d'un figurant. C'est évidemment Camember qui s'y colle.

Je n'ai rien à ajouter : Camember se suffit à lui-même.

Voilà ce que je dis, moi.

N'oublions pas le drapeau : Camember fut un patriote émérite, qui se battit comme un lion contre les casques à pointe, et qui sauva héroïquement son colonel, au péril de sa vie.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, littérature, christophe georges colomb, le sapeur camember, la bougie du sapeur, année bissextile, georges brassens, un 22 septembre, 29 février

jeudi, 24 septembre 2015

L'HOMME OBSOLÈTE

GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 4

Sur la bombe et les causes de notre aveuglement face à l’Apocalypse

La remarque la plus étonnante – la plus amusante si l’on veut – qu’on trouve dans ce dernier essai composant L’Obsolescence de l’homme, se trouve p. 283. C’est le titre du §8 : « L’assassin n’est pas seul coupable ; celui qui est appelé à mourir l’est aussi ». Il se trouve que j’étais en train de lire Maigret et le clochard. Les hasards de l’existence … On lit en effet au chapitre IV ce petit dialogue entre M. et Mme Maigret : « – Les criminologistes, en particulier les criminologistes américains, ont une théorie à ce sujet, et elle n’est peut-être pas aussi excessive qu’elle en a l’air … – Quelle théorie ? – Que, sur dix crime, il y en a au moins huit où la victime partage dans une large mesure la responsabilité de l’assassin ». Le rapprochement s’arrête évidemment à cette coïncidence.

Günther Anders analyse ici les implications et significations de la bombe atomique. Il reprend une idée exprimée dans Sur la Honte prométhéenne : « Nous lançons le bouchon plus loin que nous ne pouvons voir avec notre courte vue » (p.315). Autrement dit, nous agissons sans nous préoccuper des conséquences de nos actes, et nous inventons des choses qui finissent par nous dépasser, voire se retourner contre nous.

Je me contenterai de picorer ici des réflexions qui m’ont semblé intéressantes. D’abord cette idée que, aujourd’hui, « c’est nous qui sommes l’infini », qui dit assez bien ce que la bombe, fruit de l’ingéniosité humaine, a d’incommensurable avec l’existence humaine : nous éprouvons désormais « la nostalgie d’un monde où nous nous sentions bien dans notre finitude ».

Faust est mort, dit l’auteur, précisément parce qu’il est le dernier à se plaindre de sa « finitude ». Je ne sais plus où, dans le Second Faust, le personnage s’adresse à Méphisto : « Voilà ce que j’ai conçu. Aide-moi à le réaliser ». Notons au passage qu’aux yeux de Goethe, c’est la technique en soi qui a quelque chose de diabolique, puisque c’est Méphisto qui l’incarne.

Une autre idée importante, je l’ai rencontrée récemment dans la lecture de La Gouvernance par les nombres d’Alain Supiot (cf. ici, 9 et 10/09) : ce dernier appelle « principe d’hétéronomie » l’instance d’autorité qui, surplombant et ordonnant les activités des hommes, s’impose à tous. Or ce principe, dans une civilisation dominée par la technique, tend à devenir invisible, conférant alors au processus lui-même une autorité d’autant plus inflexible qu’elle n’émane pas d’une personne. Ce qui fait que la finalité de la tâche échappe totalement à celui qui l’accomplit, avec pour corollaire : « Personne ne peut plus être personnellement tenu pour responsable de ce qu’il fait » (p.321).

C’est aussi dans le présent essai qu’on trouve le chapitre intitulé « L’homme est plus petit que lui-même ». Je ne reviens pas en détail sur cette idée formidable, qui développe d’une certaine manière les grands mythes modernes suscités par la créature du Dr Frankenstein (Mary Shelley) ou par le Golem (Gustav Meyrink) : l’homme, en déléguant sa puissance à la technique, a donné naissance à une créature qui lui échappe de plus en plus. Avec pour conséquence de multiplier les risques pour l’humanité : « Ce qui signifie que, dans ce domaine, personne n’est compétent et que l’apocalypse est donc, par essence, entre les mains d’incompétents » (p.301). Autrement dit, l’humanité a construit un avion pour lequel il n’existe pas de pilote.

Je signale une expression qui m’a aussitôt fait penser à Hannah Arendt : « cette horrible insignifiance de l’horreur » (p.304).

Pour terminer, ce passage (l'auteur vient d'évoquer Les Frères Karamazov) : « Accepter que le monde qui, la veille encore, avait un sens exclusivement religieux devienne l’affaire de la "physique" ; reconnaître, en lieu et place de Dieu, du Christ et des saints, "une loi sans législateur", une loi non sanctionnée, sans autre caution que sa seule existence, une loi absurde, une loi ne planant plus, « implacablement », au-dessus de la nature, bref la « loi naturelle » – ces nouvelles exigences imposées à l’homme de l’époque, il lui était tout simplement impossible de s’y plier » (p.333). Le « Système technicien » (Jacques Ellul) s’est autonomisé. L’homme se contente de suivre la logique de ce système, de se mettre à son service pour qu’il se développe encore et toujours et, pour finir, de lui obéir aveuglément.

Au total, un livre qui secoue pas mal de cocotiers.

Voilà ce que je dis, moi.

FIN

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre, guy debord, la société du spectacle, situationnistes, hitler, schopenauer, maigret, georges simenon, maigret et le clochard, la banalité du mal, goethe, méphisto faust, alain supiot

mercredi, 23 septembre 2015

L'HOMME OBSOLÈTE

GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 3

Le Monde comme fantôme et comme matrice

Le monde qu’analyse cet essai est celui de la médiatisation triomphante de tout. Günther Anders parle seulement de la radio et de la télévision, mais je suis sûr qu’il ne verrait aucun obstacle à étendre ses analyses aux médias qu’une frénésie d’innovation technique a inventés depuis son essai (1956). Aujourd’hui, tout le monde est « connecté », au point qu’être privé de « réseau » peut occasionner de graves perturbations psychologiques.

Il commence par nier la valeur de l’argument habituel des défenseurs de la technique face à ceux qui s’indignent de certains « dommages collatéraux » : ce n’est pas la technique qui est mauvaise, ce sont les usages qu’on en fait (air connu). Cet argument rebattu fait semblant d’ignorer que « les inventions relèvent du domaine des faits, des faits marquants. En parler comme s’il s’agissait de "moyens" – quelles que soient les fins auxquelles nous les faisons servir – ne change rien à l’affaire » (p.118).

Notre existence, dit-il, ne se découpe pas en deux moitiés séparées qui seraient les « fins » d’une part, les « moyens » d’autre part. L’ « individu », par définition, ne peut être coupé en deux (cf. le jugement de Salomon). L’argument n’a l’air de rien, mais il est puissant. Conclusion, il est vain de se demander si c’est la technique qui est mauvaise en soi, ou les usages qui en sont faits ensuite : une poêle sert à griller des patates, elle peut servir à assommer le voisin qui fait du bruit à deux heures du matin.

Pour qui est familiarisé avec les critiques lancées contre la télévision dans la dernière partie du 20ème siècle, le propos de Günther Anders compose un paysage connu. Les Situationnistes en particulier, à commencer par Guy Debord, ont constamment passé dans leur moulinette virulente la « société spectaculaire-marchande ». Il n’est d’ailleurs pas impossible que Debord (La Société du spectacle date de 1967) ait picoré dans l’essai d’Anders (paru en 1956).

Si les films, marchandises standardisées, amènent encore les masses à se réunir dans des salles pour assister collectivement à la projection, la télévision semble livrer le monde à domicile. Pour décrire l’effet produit par ce changement, Anders a cette expression géniale : « Le type de l’ "ermite de masse" était né ». « Ermite de masse » est une trouvaille, chacun étant chez soi, en quelque sorte, « ensemble seul ».

On peut ne pas être d’accord avec l’auteur quand il met exactement sur le même plan radio et télévision, car la réception d’images visuelles change pas mal de choses. Le point commun réside dans l’action de médiatisation : l’écran de télévision, et dans une moindre mesure le poste de radio, littéralement, « font écran » entre le spectateur et la réalité concrète du monde, qui du coup n’est plus l’occasion d’une expérience individuelle par laquelle chacun teste sa capacité d’action sur celle-ci.

L’auteur le dit : le monde, qui est servi « à domicile », n’est plus que le « fantôme » de lui-même : « Maintenant, ils sont assis à des millions d’exemplaires, séparés mais pourtant identiques, enfermés dans leurs cages tels des ermites – non pas pour fuit le monde, mais plutôt pour ne jamais, jamais manquer la moindre bribe du monde "en effigie" ». L’exagération ne peut toutefois s’empêcher de ressurgir : « Chaque consommateur est un travailleur à domicile non rémunéré [il faudrait même dire "payant"] qui contribue à la production de l’homme de masse ». Mais on a bien compris l’idée.

Autrement intéressante est l’idée que radio et télévision induisent l’établissement, entre la source et le récepteur (entre les animateurs du spectacle et les auditeurs et téléspectateurs) une « familiarité » pour le moins étrange, qui semble tisser entre eux des liens de proximité immédiate, du seul fait que ces voix semblent s’édresser à eux personnellement. On pense ici à tout ce que peuvent déclarer de charge affective et d’identification les consommateurs quand ils s’adressent aux animateurs par oral ou par écrit. De plus, ces liens apparents entraînent une relative déréalisation des proximités concrètes (exemple p. 148-149). Ces liens sont en réalité une grande imposture qui fait que l’ « individu devient un "dividu" » (p.157). C’est bien trouvé.

Anders évoque aussi l’espèce d’ubiquité que produit le média et la schizophrénie artificiellement produite qui en découle. S’il voyait aujourd’hui avec quelle attention fascinée passants, clients de terrasses de bistrots et passagers du métro fixent l’écran de leur téléphone, même marchant ou en compagnie, il serait encore plus catastrophé par le monde que les hommes ont continué à fabriquer.

Faisant semblant d’être ici (puisqu’ils « communiquent » et sont « connectés ») et faisant semblant d’être ailleurs (pour les mêmes raisons !), ils constituent une sorte d’humanité « Canada dry », cette boisson qui « ressemble à de l’alcool, mais ce n’est pas de l’alcool ». Voilà : ça ressemble à de l’humanité, mais ce n’est pas de l’humanité. L’incessante innovation technique au service de la marchandise tient l’humanité en laisse.

Je n’insiste pas sur le conditionnement du désir, en amont de la manifestation d’une volonté et d’une liberté, pour orienter celui-ci sur des marchandises. Je n’insiste pas sur le caractère impérieux, voire vaguement totalitaire, de cette façon d’imposer une représentation du monde (une idéologie) : « Que ma représentation soit votre monde » (p. 195), façon plus sophistiquée que celle qu’Hitler utilisait pour formater les esprits. Günther Anders suggère que le règne de la radio et de la télévision produit un autre totalitarisme.

L’essai Le monde comme fantôme et comme matrice (titre pastichant Schopenauer), par sa radicalité dans l’analyse de la radio et de la télévision, indique assez que son auteur n’attend rien de bon de l’évolution future de l’humanité et du sort que l’avenir, sous l’emprise de la technique, lui réserve.

Il serait désespéré que ça ne m’étonnerait pas. Sa réflexion, qui remonte à plus d’un demi-siècle, n’a en tout cas rien perdu de sa force.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre, guy debord, la société du spectacle, situationnistes, hitler, schopenauer

mardi, 22 septembre 2015

L’HOMME OBSOLÈTE

GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 2

GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 2

Je disais que, selon Günther Anders, l'homme n'est plus à la hauteur du monde qu'il a fabriqué.

Sur la honte prométhéenne

Le premier essai de l’ouvrage, développe cette idée. L’auteur parle de la réaction de son ami T. lors de leur visite à une exposition technique : « Dès que l’une des machines les plus complexes de l’exposition a commencé à fonctionner, il a baissé les yeux et s’est tu ». Il va jusqu’à cacher ses mains derrière son dos. L'auteur en déduit que T. est saisi de honte devant tant de perfection, honte motivée par la cruauté de la comparaison entre l’organisme humain, fait d’ « instruments balourds, grossiers et obsolètes » et des « appareils fonctionnant avec une telle précision et un tel raffinement ».

J’imagine que certains trouveront gratuite l’interprétation de l’attitude de T., mais je pense à une page de Zola (L’Assommoir ?), où Coupeau et Gervaise visitent une usine, page où Zola décrit les machines comme douées de vie propre, alors que les visiteurs semblent rejetés hors de l’existence. Et Coupeau, abattu et découragé après une bouffée de colère contre les machines, de conclure : « Ça vous dégomme joliment, n’est-ce pas ? ». C’est bien une réaction du même genre.

Moralité : l’homme est « inférieur à ses produits ». J’avoue que je me tapote le menton quand il énonce : « Avec cette attitude, à savoir la honte de ne pas être une chose, l’homme franchit une nouvelle étape, un deuxième degré dans l’histoire de sa réification ». Mais après tout, quand on sait ce que suppose l’apprentissage des gestes sportifs et la discipline requise dans les sports de haut niveau aujourd’hui, on est obligé de se dire que le corps des plus grands champions que les foules vénèrent s'est peu ou prou mécanisé.

Il est de notoriété publique que l’industrie européenne a été amplement délocalisée dans les pays à bas coût de main d’œuvre. Et que quand on parle aujourd’hui de « relocalisation industrielle », c’est pour installer des usines entièrement robotisées, où une quinzaine d’humains suffisent pour surveiller et maintenir en état, quand l’installation précédente, avant délocalisation, avait besoin de plusieurs centaines d’ouvriers. Et Günther Anders a publié L’Obsolescence … en 1956 ! L’homme devient l’accessoire de la machine.

De même, l’auteur attige quand il affirme : « … les choses sont libres, c’est l’homme qui ne l’est pas ». De même : « Il espère, avec leur aide, obtenir son diplôme d’instrument et pouvoir ainsi se débarrasser de la honte que lui inspirent ses merveilleuses machines ». C’est la qu’on voit à l’œuvre la méthode de « l’exagération ». Il y a visiblement, dans cette façon de prendre les perceptions ordinaire à rebrousse-poil, un goût du paradoxe et un désir de provoquer.

Il n’empêche que, quand on prend conscience de l’emprise de plus en plus grande des machines sur le cadre et les conditions de notre vie, on se dit que les caricatures et hyperboles formulées par Günther Anders recèlent leur part de vérité. Il est assez juste de soutenir comme il le fait que l’homme « n’est plus proportionné à ses propres productions », même si ce qu’il dit un peu plus loin de « l’hybris » (démesure, orgueil) le conduit à tenir un raisonnement alambiqué.

Ce qui reste très étonnant malgré tout dans la lecture de « Sur la honte prométhéenne », c’est que l’auteur pressent quelques conséquences de la frénésie d’innovation technologique. Je pense au clonage, évoqué indirectement dans un très beau passage : « Mais si on la considère en tant que marchandise de série, la nouvelle ampoule électrique ne prolonge-t-elle pas la vie de l’ancienne qui avait grillé ? Ne devient-elle pas l’ancienne ampoule ? Chaque objet perdu ou cassé ne continue-t-il pas à exister à travers l’Idée qui lui sert de modèle ? L’espoir d’exister dès que son jumeau aura pris sa place, n’est-ce pas une consolation pour chaque produit ? N’est-il pas devenu "éternel" en devenant interchangeable grâce à la reproduction technique ? Mort, où est ta faux ? » (p.69). Devenir éternel en devenant interchangeable, c’est à peu de chose près le programme du héros de La Possibilité d’une île, de Michel Houellebecq. Il suffit de remplacer par l’être humain l’objet fabriqué. Pour Anders, l’homme est inférieur puisqu’une telle immortalité lui est refusée : à son époque, le clonage était inconcevable.

Pour être franc, je ne suis guère convaincu, à l’arrivée, par le concept de « honte », qui me semble inopérant. L’expression oxymorique « honte prométhéenne » est à prendre (selon moi) pour un tour de force intellectuel, pour un jeu conceptuel virtuose si l’on veut.

Dernier point : tout le §14 est étonnamment consacré à la musique de jazz. Je ne sais pas bien à quel genre de jazz pense Günther Anders en écrivant. En 1956, la vague « be-bop » est encore bien vivante. Miles Davis (Ascenseur pour l’échafaud, 1957) et Ornette Coleman (Change of the century, 1959) vont bientôt donner quelques coups de fouet à cette musique. Inutile de dire que le développement est fait pour choquer l’amateur de jazz, à commencer par celui (dont je suis) qui préfère les petites formations fondées sur le trio rythmique, éventuellement augmenté d’un ou plusieurs « souffleurs », où les uns et les autres ne cessent de se relancer, de se répondre et de se stimuler.

Le §14 est intitulé « L’orgie d’identification comme modèle du trouble de l’identification. Le jazz comme culte industriel de Dionysos » (p.103). Je me demande ce qui prend à l’auteur d’affirmer : « La "fureur de la répétition", qui neutralise en elles tout sentiment du temps et piétine toute temporalité, est la fureur du fonctionnement de la machine » (p.104). Je me dis pour l’excuser que la techno n’existait pas : il faut avoir assisté (je précise : par écran interposé !) à une « rave party » pour avoir une idée modernisée de ce qu’est le « culte industriel de Dionysos ».

Désolé, M. Anders, rien de moins machinal que le jazz auquel je pense.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre

dimanche, 11 novembre 2012

UN TOUR DANS L'ÎLE DU SOUVENIR

Pensée du jour :

"POURTRAIT" N°1

« L'homme se prouve par le chapeau mou, qui le distingue des autres primates. Mais, même prouvé par le chapeau mou, l'homme a beau être réellement homme, l'Italien l'est encore plus que lui. D'abord parce qu'il ajoute des plumes au chapeau mou, des plumes vertes qui font lyrique. Rien n'est plus beau que de le voir se marier dans cette parure ornithologique. En chantant Sole mio. On dirait l'oiseau-lyre. J'ai eu ce bonheur en Italie. C'est un tableau qu'on n'oublie pas ».

ALEXANDRE VIALATTE

Je ne peux pas laisser passer un 11 novembre sans ajouter mon petit gravier à l'édifice national commémoratif, n'est-ce pas ? J'invite d'abord le lecteur à faire un détour par les albums ci-contre, ne serait-ce que pour marquer le coup, en faisant observer que je me suis arrêté aux communes françaises dont le nom commence par la première lettre de l'alphabet, et que je n'ai inséré qu'une faible partie (139 photos) des 942 images dont je dispose. Je me suis permis d'ajouter un album des photos que j'ai prises au cours de mes pérégrinations en France et autour de Lyon.

GEORGES BRASSENS chante : « Un 22 septembre, au diable vous partîtes, Et depuis chaque année, à la date susdite, Je mouillais mon mouchoir en souvenir de vous, Mais nous y revoilà, et je reste de pierre, Pas une seule larme à me mettre aux paupières. Le 22 septembre, aujourd’hui, je m’en fous ». J’espère que nul Européen ne cédera à cette tentation du désamour, s’agissant du premier suicide de sa terre natale.

Car il s’agit bien de la guerre de 1914-1918, et la chanson de BRASSENS n’était qu’un prétexte pour parler à nouveau de la « Grande Guerre », de la « Der des Der », bref, de la Première Guerre Mondiale. Et cette guerre n’a jamais été Un long dimanche de fiançailles (JEAN-PIERRE JEUNET, 2004, avec AUDREY TAUTOU), non, elle fut le premier « long suicide européen ».

JE N'INVENTE RIEN : JE TIRE CE TABLEAU DE LA REVUE BT2

(n°53, novembre 1973, revue du réseau CELESTIN FREINET)

Un suicide intrépidement poursuivi en 1939-1945 (avec une tendance à l’exportation), et probablement en train de se consommer aujourd’hui. L’ironie de l’Histoire est féroce : c’est au moment où elle croit qu’elle va parachever son édification (la « construction européenne ») que l’Europe a sans doute signé son propre permis d’inhumer, et commencé à creuser son propre trou de ses propres mains.

Et c’est épouvantablement normal : cette Europe-là est un mensonge qui remonte au coït inaugural de ses premiers parents, quand ils l'ont conçue comme un piédestal pour la Grande Privatisation du bien commun (qui portait en France le nom devenu dramatiquement ringard de "Service Public"). Passons.

Pour revenir à 14-18, nous commémorons aujourd’hui la fin du premier massacre industriel de l’histoire, une énorme broyeuse des enfants mâles de grands pays. Un massacre que GEORGES BRASSENS a célébré à sa manière dans une chanson plus connue que celle ci-dessus.

Le journal Le Progrès le fait – de façon assez digne, je dois dire – dans son numéro lyonnais du 9 novembre (dans les pages locales), en citant les noms de l’initiateur et du sculpteur auxquels le quartier de Montchat doit, selon lui, de posséder le premier monument aux morts (il porte 170 noms !). Vous avez dit « premier » ? Mais premier de quoi ? En France ? A Lyon ? Aucune idée. D’ailleurs, peu importe.

PARC TÊTE D'OR : NOTRE "ÎLE DES MORTS" EST AU MILIEU DU LAC

L’important est d’y penser. Rien qu’un jour par an, ce n’est pas beaucoup. Et encore, un petit moment dans la journée. Le monument de Lyon a les dimensions d’un temple. Il fallait bien ça. Il a été élevé à partir de 1920. Il occupe l’intégralité de l’ « île du souvenir », au milieu du lac du Parc de la Tête d’or. Il est en forme de rectangle très allongé. On y accède par un tunnel qui passe sous le lac : il faut descendre des marches, remonter des marches (quand la grille n'est pas fermée, ou alors il y a la nage).

On commence par faire le tour du « temple », pour prendre conscience - on en est effaré ! - du trou que la guerre a creusé dans la population mâle de la ville : tous les prénoms et les noms ont été gravés méticuleusement, l'un derrière l'autre, sur des plaques qui ceinturent l’espace du monument proprement dit.

Pour vous faire une idée, dites-vous, en regardant la photo ci-dessous, que toutes les parties rectilignes extérieures du quadrilatère sont couvertes de noms, quasiment à hauteur d'homme. De quoi peupler une ville mieux que moyenne.

Au total, ce sont 10.600 noms qui figurent ici, et 76 plaques ont été nécessaires. Il faut penser à ces milliers de noms comme à des hommes encore debout. Je vais vous dire : ça ferait du monde aujourd'hui. Et l'histoire du "regroupement familial" ne serait qu'une mauvaise blague, absolument incompréhensible (la remarque s'adresse à ceux qui pensent qu'on peut refaire l'histoire).

MERCI MALGRE TOUT A GOGOL

Je ne sais pas quelle est la pierre qui a servi à fabriquer les plaques, en tout cas, elle est assez friable pour avoir rendu nécessaire une restauration générale qui sera achevée (théoriquement) en 2013 : la plupart étaient devenus illisibles, au point que certains venaient compléter un nom ou un prénom au feutre noir, façon comme une autre, finalement, de rendre hommage à un mort. L'opération aura coûté 800.000 euros aux contribuables lyonnais, si le devis est respecté. La mémoire, ça se paie.

Pour accéder au monument, il y a encore quelques marches à monter. L’esplanade est vaste. Le « saint des saints » (si l’on veut) du temple est situé dans la partie nord, et se compose de deux parties. Une sculpture représentant des hommes (six, je crois) portant sur leurs épaules un cercueil revêtu d’un long voile (un drapeau ?) qui semble flotter lourdement ; et puis une sorte de crypte : il faut descendre plusieurs marches pour se trouver face à un livre ouvert, protégé par des vitres. Je crois bien, sauf erreur (je ne le jure pas) que les pages portent elles aussi les noms des morts.

A l’occasion du 11 novembre 2012, j’espère que vous ne m’en voulez pas trop d’avoir proposé cette petite visite dans « l’île du souvenir ».

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, alexandre vialatte, littérature, chroniques de la montagne, georges brassens, un 22 septembre, europe, france, un long dimanche de fiançailles, jean-pierre jeunet, audrey tautou, 14-18, première mondiale, guerre 1914-1918, histoire, journaux, presse, le progrès, monuments aux morts, lyon, parc de la tête d'or, 11 novembre