vendredi, 21 octobre 2016

ÇA FAISAIT DES BULLES …

… C’ÉTAIT RIGOLO.

Aux cimaises de ma galerie BD.

Le regretté Jean-Claude Forest, dans (A suivre) n°24.

Ce sont des gens comme Forest qui font mériter à la BD l'appellation de "Neuvième art".

Ah, Forest et sa talentueuse religion du corps féminin ! Barbarella (avec sa machine à faire mourir de plaisir ; avec son "Aiktor" le robot, disant après la "chose" : « Oh madame, je connais mes faiblesses : mes élans ont quelque chose de mécanique. - Aiktor, vous êtes sublime jusque dans vos répliques », cité de mémoire) pourquoi on ne ressort pas la version originale, celle d'avant la censure, au fait ?) !

Le Semble-lune, cette drôle d'histoire où, sur fond de concurrence compagnonnique (Browningwell contre Spoonlove, alias "Renard de liberté" contre "Varlope filante"), Barbarella va devenir mère en même temps que "mère" compagnonnique et cosmique effigie de la "Science éclairant le monde" (grâce au "Tric-Trac-Transfert"), c'est de la science-fiction si l'on veut, mais c'est surtout du Jean-Claude Forest, en train de parler d'art et d'amour. Et de l'amour de l'art. Et de la conquête des dix-huit planètes du système Faustroll.

J'adore Mystérieuse, matin, midi et soir, avec son "arbre minuit", avec son professeur Alizarine, avec son irruption de Barbarella devenue vieille dame. Pour raconter des histoires à son jeune fils, Fred a inventé l'île A sur la carte de l'Atlantique ; pour rendre hommage à L'Île mystérieuse de Jules Verne, Forest a inventé l'île du Pourquoi, avec sa forme en point d'interrogation.

J'aime beaucoup le cycle des Hypocrite : ...et le monstre du Loch Ness, Comment Décoder l'Etircopyh (à lire dans un miroir), N'Importe quoi de cheval, ce dernier avec son improbable espion Freddy-Fred, dit Le Fred, avec son pont d'Avignon en forme de tigre à dents de sabre, qui finit par s'effondrer, avec son Brise-Bise ronchon mais cœur d'or, avec, avec ...

J'ai une tendresse pour le graphiquement foutraque et déjanté Tiroirs de poche ... (et fonds de miroirs), avec ses chansons sans musique, ses femelles en chaleur et ses mâles au calibre respectable. Probablement sans queue ni tête (façon de parler), sans doute expérimental, mais indispensable.

Bref, ce que je n'aime pas, chez Jean-Claude Forest, c'est tellement peu que c'est ... rien du tout.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, bd, revue à suivre, jean-claude forest, le semble-lune, docteur faustroll, mystérieuse matin midi et soir, jules verne l'île mystérieuse, hypocrite et le monstre du loch ness, la revanche d'hypocrite, comment décoder l'étircopyh, n'importe quoi de cheval, tiroirs de poche et fonds de miroirs

mercredi, 16 décembre 2015

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 11/9

POST-SCRIPTUM

Combien de « Justes » à Sodome ?

2

Partant de là, dans le capharnaüm de la production des arts du 20ème siècle, j’ai décidé de me constituer un petit trésor personnel, un panthéon domestique et familier, une famille d’élection, une modeste caverne d’Ali Baba, où coule la source de mes plaisirs esthétiques. Je ne vais pas établir la liste complète de mes préférences ainsi définies. Ce n’est même pas le nom des peintres et des compositeurs qui pourrait figurer ici : il est clair que ce ne sont pas les œuvres complètes de ceux qui ont capté mon attention, mon regard, mon ouïe.

Il va en effet de soi que je ne suis pas fou de toutes les œuvres d’Olivier Messiaen (j’ai du mal avec les Poèmes pour Mi, et ce n’est pas ma seule réserve), de Bartok Bela (j’ai du mal avec Le Château de Barbe-bleue), de Dimitri Chostakovitch (j’ai du mal avec les symphonies), pour prendre les premiers qui me viennent. De même que je ne peux pas prendre tout Beethoven (j’ai du mal avec Christus am Ölberg, bien que j’aie chanté dans les chœurs qui le donnaient), je ne garde pas tout de chacun, forcément.

Je ne suis pas non plus asservi à un « genre » de musique : je reste effaré qu’on puisse sérieusement se déclarer « fou de rap », « fan de heavy metal » ou « idolâtre de Johnny Halliday » (tant pis, c’est tombé sur lui). Je n’ai pas encore compris comment on peut dans le même temps se déclarer adepte de la tolérance et de l’ouverture à tout et à tous, et river ses oreilles à un seul et unique « genre » musical : c'est être très intolérant. J’en arriverais presque à considérer l’éclectisme de mes goûts musicaux et picturaux comme une preuve d’ « ouverture aux autres et au monde » (pour parler la langue officielle).

De même que le Docteur Faustroll (Alfred Jarry) ne gardait de toute la littérature qu’une œuvre de vingt-sept écrivains, ces œuvres qu’il appelait « Livres Pairs » (à l’exception éminente de Rabelais, qui figure pour toute son œuvre, j’oublie les différences entre le manuscrit "Lormel" et le manuscrit "Fasquelle"), de même, s'il fallait ne garder de mes élus qu'une seule œuvre, de Messiaen, ce seraient les Vingt regards sur l’enfant Jésus (par Béroff, Muraro ou Aimard, mais en commençant par Yvonne Loriod (cliquez pour 2h00'11"), cette femme à nom d'oiseau qui attendit avec amour et patience que le compositeur et ornithologue reconnu se sente enfin autorisé à l'épouser) ; de Bartok, le Quatuor n°4 (par les Vegh) ; de Chostakovitch, le Quatuor n° 8 (par les Borodine ou Fitzwilliam).

fallait ne garder de mes élus qu'une seule œuvre, de Messiaen, ce seraient les Vingt regards sur l’enfant Jésus (par Béroff, Muraro ou Aimard, mais en commençant par Yvonne Loriod (cliquez pour 2h00'11"), cette femme à nom d'oiseau qui attendit avec amour et patience que le compositeur et ornithologue reconnu se sente enfin autorisé à l'épouser) ; de Bartok, le Quatuor n°4 (par les Vegh) ; de Chostakovitch, le Quatuor n° 8 (par les Borodine ou Fitzwilliam).

Et ma préférence va plus loin dans le détail. Des Vingt regards …, je garde, en plus des accords initiaux qui sont « le thème du Père » (de Dieu), qui jalonnent et structurent toute l’œuvre, le vingtième (« Regard de l’Eglise d’amour », oui, moi, un mécréant endurci !), à cause de la joie triomphante qui en ruisselle et vous prend dans ses bras pour vous accroître d’une force que vous receliez sans le savoir. Je ne me suis jamais repenti de vivre l'épreuve initiatique que représente l’écoute intégrale des Vingt Regards. J'en garantis l'effet confondant sur le moral.

Du Quatuor n°4, je garde l’ « allegretto pizzicato », à cause de son

Du Quatuor n°4, je garde l’ « allegretto pizzicato », à cause de son espièglerie savante ; du Quatuor n°8, le « Largo » initial, à cause de son paysage de lande désolée, où je crois voir un corbeau s’envoler lourdement sur un ciel de sombres cumulo-nimbus (ci-contre à droite, la bobine de Chostakovitch, au diapason de ce Largo).

espièglerie savante ; du Quatuor n°8, le « Largo » initial, à cause de son paysage de lande désolée, où je crois voir un corbeau s’envoler lourdement sur un ciel de sombres cumulo-nimbus (ci-contre à droite, la bobine de Chostakovitch, au diapason de ce Largo).

Chez ces trois-là, je m’en suis maintes fois assuré, rien n’est gratuit ou sans signification (quoique le dernier ait parfois donné dans le divertissement).

Dans la préférence musicale, j’aperçois toujours, dans l’œuvre d’un compositeur, l’opus qui me retient et, dans cet opus, le moment qui me transporte (dans un tout autre genre de musique, j’ai souvenir du « Loveless love » de Fats Waller (3'09") au « pipe-organ », et spécialement de quelques secondes merveilleuses qui l’illuminent de leur éclat).

Voilà : quand on se met à fouiner du côté des préférences, on devient impitoyable. Ainsi, ce n’est pas que le Persian surgery dervishes (91’30 ") de Terry Riley me rebute, mais la version qu’il a donnée de son In C à l’occasion du 25ème anniversaire de sa création (1995, 76’20") le surpasse de son charme renouvelé à chaque nouvelle audition. Il faut attendre quelques secondes, après la fin du morceau, la manifestation d'enthousiasme de la trentaine de musiciens embarqués dans l'événement : ils ovationnent l'auteur !

Voilà : quand on se met à fouiner du côté des préférences, on devient impitoyable. Ainsi, ce n’est pas que le Persian surgery dervishes (91’30 ") de Terry Riley me rebute, mais la version qu’il a donnée de son In C à l’occasion du 25ème anniversaire de sa création (1995, 76’20") le surpasse de son charme renouvelé à chaque nouvelle audition. Il faut attendre quelques secondes, après la fin du morceau, la manifestation d'enthousiasme de la trentaine de musiciens embarqués dans l'événement : ils ovationnent l'auteur !

C’est la même chose avec les Sequenze de Luciano Berio : je me demande ce qui lui a pris d’aller s’embêter avec ça, quand Sinfonia (la première version, celle avec les Swingle Singers (1968), qui m’avait emballé à l’époque) reste infiniment plus fort et d’inspiration plus vaste, à cause, entre autres, de la référence à la 2ème symphonie de Gustav Mahler (« Résurrection », dans la version Bruno Walter si possible).

lui a pris d’aller s’embêter avec ça, quand Sinfonia (la première version, celle avec les Swingle Singers (1968), qui m’avait emballé à l’époque) reste infiniment plus fort et d’inspiration plus vaste, à cause, entre autres, de la référence à la 2ème symphonie de Gustav Mahler (« Résurrection », dans la version Bruno Walter si possible).

Ainsi en va-t-il de tous les sons musicaux qui surnagent après le naufrage de la frénésie vorace qui m’a longtemps jeté sur tout ce qui était nouveau. D’Olivier Greif, par exemple, je garde le Quatuor n°3, sans doute à cause du poème Todesfuge de Paul Celan, qui lui donne son titre, et le cri poignant de la référence au Cantique des cantiques : « tes cheveux d’or Margarete / tes cheveux de cendre Sulamith ». La musique d’Olivier Greif est savante, mais va droit au cœur : toujours la simplicité des manières. Une forme aristocratique d’humilité.

Ainsi en va-t-il de tous les sons musicaux qui surnagent après le naufrage de la frénésie vorace qui m’a longtemps jeté sur tout ce qui était nouveau. D’Olivier Greif, par exemple, je garde le Quatuor n°3, sans doute à cause du poème Todesfuge de Paul Celan, qui lui donne son titre, et le cri poignant de la référence au Cantique des cantiques : « tes cheveux d’or Margarete / tes cheveux de cendre Sulamith ». La musique d’Olivier Greif est savante, mais va droit au cœur : toujours la simplicité des manières. Une forme aristocratique d’humilité.

L’auditeur devrait toujours se poser la question : « Est-ce qu’on me parle, à moi, personnellement ? ».

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : combien de justes à sodome, musique contemporaine, olivier messiaen, poèmes pour mi, bela bartok, le château de barbe-bleue, dimitri chostakovitch, beethoven, christus am ölberg, johnny halliday, docteur faustroll, alfred jarry, pataphysique, gestes et opinions du docteur faustroll, rabelais, heavy metal, vingt regards sur l'enfant jésus, michel béroff, roger muraro, pierre-laurent aimard, yvonne loriod, quatuor vegh, quatuor borodine, quatuor fitzwilliam, fats waller, loveless love, terry riley, persian surgery dervishes, terry riley in c, luciano berio sequenze, luciano berio sinfonia, olivier greif, greif todesfuge, paul celan todesfuge, cantique des cantiques, art contemporain

dimanche, 13 décembre 2015

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS

ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL

(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)

8/9

De la science et de la dérision dans les arts.

En musique, il ne s’est plus agi d’offrir à l’auditeur une nourriture capable de combler son appétit d’élévation ou de plaisir esthétique, mais de lui assener le résultat aride de cogitations savantes. Il s’est agi de le ramener sur le banc de l’école pour qu’il subisse les coups de la férule magistrale d’un maître supérieurement intelligent, qui le considère en priorité comme un être inachevé, qui reste à former, à éduquer, à dresser selon les nouvelles normes, elles-mêmes constamment changeantes (nécessité pour tout maître qui tient à rester le maître).

L'artiste s'est voulu penseur. Il s'est fait intellectuel. Il se servait de son intelligence pour procurer un plaisir : il faut désormais qu'il montre, d'abord et avant tout, son QI. Le plaisir suivra, mais comme une simple éventualité. L'artiste, aujourd'hui, a déserté le sensoriel : c'est un cérébral, doué pour l'abstraction. Dans l'œuvre musicale ou plastique, s'il reste quelque chose pour les sens de la perception, c'est accessoire, ou alors c'est involontaire, ou alors c'est accidentel. Eventuellement une provocation.

Musique et arts plastiques ont abandonné la perspective de la réception sensorielle des œuvres et sont devenus des produits 100% jus de crâne. De même qu'on a pu  parler d' "art abstrait" à propos de peinture, on devrait pouvoir

parler d' "art abstrait" à propos de peinture, on devrait pouvoir désigner le monde sonore ainsi créé par l'expression "musique abstraite" (quelle que soit la validité du terme "abstrait"). J'aimais beaucoup entendre André Boucourechliev parler de Beethoven, qu'il mettait résolument "über alles", mais sa musique (Les Archipels, Quatuor à cordes, même joué par les Ysaÿe) refuse toujours obstinément de franchir les paupières de mes oreilles.

désigner le monde sonore ainsi créé par l'expression "musique abstraite" (quelle que soit la validité du terme "abstrait"). J'aimais beaucoup entendre André Boucourechliev parler de Beethoven, qu'il mettait résolument "über alles", mais sa musique (Les Archipels, Quatuor à cordes, même joué par les Ysaÿe) refuse toujours obstinément de franchir les paupières de mes oreilles.

La meilleure preuve, c’est que, en musique tout comme dans les arts plastiques, la production des œuvres a dû s’accompagner de commentaires filandreux, d’éclaircissements opaques, de conférences à bourrer le crâne, parfois copieux comme des livres, pour expliquer aux ignorants les intentions de l’artiste. L'artiste est devenu, en même temps qu'il élaborait des formes esthétiques, le théoricien de sa propre démarche. Il s'est mis en devoir de construire toute la théorie préalable à son œuvre. Et il ne s'est pas privé d'en assener les coups sur la tête de son futur public, l'obscurité du propos étant sans doute un gage de sa hauteur de vue. Je laisse bien volontiers, quant à moi, comme Libellule dans Popaïne et vieux tableaux (Maurice Tillieux), sans honte, sans regret et sans me laisser intimider, toutes les "hauteurs de vue" me passer loin au-dessus de la comprenette. Je n'ai pas vérifié l'exactitude de la citation.

De l’aveu même de l'artiste, donc, son œuvre ne se suffit plus à elle-même, puisqu’il s’agit, en même temps qu’elle est fabriquée, d’en élaborer l’exégèse complexe et complète. L'artiste devient son propre herméneute : on n'est jamais trop prudent. Il faut que le public, en même temps qu'il accueille l'œuvre, ait en main la seule interprétation / justification juste qu'il convient d'en faire. Alfred Jarry était à la fois infiniment plus modeste et, à juste titre, infiniment plus fier : « Suggérer au lieu de dire, faire dans la route des phrases un carrefour de tous les mots » ; et plus loin : « ... il n'y a qu'à regarder, et c'est écrit dessus ». Conception certes un peu théologique de l'écrivain et de l'acte d'écrire, mais somme toute préférable. Cela n'en fait pas pour autant un écrivain populaire, un écrivain "à succès", capable de pondre les "best sellers" à la chaîne.

Voilà : les arts, au 20ème siècle, sont des arts sans sujet et sans destinataire. Un art de grands savants hautains fait pour de pauvres ignares. Une nouvelle – et étrange – mouture, en quelque sorte, de « L’Art-pour-l’art », liée exclusivement au "bon plaisir" de l'auteur (le "choix du roi"). Peinture et musique sont devenues intransitives. Peinture et musique ont pris acte du fait que ce ne sont plus les hommes qu’il convient de servir, mais les choses. Voilà : peut-être le cœur du réacteur de la question se situe-t-il dans cette direction : il faut servir les choses, non les hommes. Tant pis pour ces derniers : laissons la bride sur le cou aux lois de la nature, elles se chargeront de la besogne d'élimination. C’est l’univers des choses qui commande. Les hommes n'ont plus voix au chapitre.

Les artistes sont devenus de modernes "abstracteurs de quintessence", des expérimentateurs de matière seulement matérielle sans plus aucune perspective humaine, de quelque densité de sens virtuels "a posteriori" qu'ils voudraient la charger. Ils se sont livrés à des expériences cérébrales, après avoir échafaudé des hypothèses, dont les œuvres ainsi produites avaient pour mission de confirmer la validité. Rien de plus efficace pour évincer la notion de goût esthétique, cet archaïsme auquel il faut être au moins réactionnaire pour se référer. Non mais, vous avez dit « subjectivité », « goût esthétique », « émotion musicale » ? A-t-on idée d’ainsi aller fouiller les « Poubelles de l’Histoire », fussent-elles celles de l'art ? Soyons sérieux, c'est-à-dire définitivement « Modernes » ! Du passé faisons table rase.

Comme la nature pour les sciences exactes, peinture et musique (je veux dire les couleurs et les sons) sont devenues des proies pour la connaissance objective : de même que l’astrophysicien cherche de quoi sont faits l’univers, les astres, les comètes, peintre et compositeur partent en explorateurs dans les univers des arts visuels et sonores, explorations dont ils espèrent rapporter quelque pépite, de même que les spationautes d’Apollo XI avec leurs échantillons de la matière lunaire.

Pour qu’il y ait « science exacte », il faut supprimer l’intervention de l’homme. Pour avoir une vision claire du déroulement des mécanismes, il faut exclure l'homme, sous peine d’artefacts qui fausseraient l’expérience. Semblable révocation de l’humanité vivante, au 20ème siècle, dans le laboratoire des « artistes plasticiens » et des compositeurs : on fait des assemblages improbables, des précipités jamais tentés, on fait voisiner des substances incompatibles, juste pour voir ce que ça va donner. Ah, faire de la musique une science exacte, une pure mathématique abstraite, entièrement intelligente, entièrement artificielle, et surtout coupée de ce maudit monde des sens de la perception : le rêve de Pierre Boulez.

des compositeurs : on fait des assemblages improbables, des précipités jamais tentés, on fait voisiner des substances incompatibles, juste pour voir ce que ça va donner. Ah, faire de la musique une science exacte, une pure mathématique abstraite, entièrement intelligente, entièrement artificielle, et surtout coupée de ce maudit monde des sens de la perception : le rêve de Pierre Boulez.

Le lecteur se dira que j'exagère d'exagérer, que j’abuse d'abuser, que je généralise de généraliser, que je mets tout le monde dans le même sac. Je l’admets bien volontiers. Je sais bien qu’il ne faut pas les mettre tous dans le même panier, qu’il y a des « Justes », heureusement, comme il y a eu des « Justes » en Europe pendant la terreur nazie. Les Justes dont je parle ici ont eu le mérite, sans pour autant se retirer hors de leur temps, de résister à l’entreprise généralisée de déshumanisation des œuvres humaines. Je ne vais pas faire la liste : pour l'heure, je me la garde. J'imagine que chacun a la sienne.

Qu’est-ce qu’ils ont fait, ces héros, pour figurer dans cette sorte de panthéon que je me suis constitué ? Ou plutôt, de quoi se sont-ils abstenus ? A quoi ont-ils résisté ? Dit autrement : qu’est-ce que je leur reproche, à la fin, à tous les foutriquets de l’art contemporain, de la musique contemporaine ? J’ai tourné et retourné la question dans tous les sens. J’ai fini par arriver à synthétiser tous mes reproches dans un seul vocable : la DÉRISION. La même dérision, quoique dans le symbolique, que ces "marmites" tout à fait concrètes et sanglantes faisaient pleuvoir sur l’humanité blottie dans les piètres abris des tranchées à partir de 1914.

Je n’aime pas les grands mots, pleins de vent, pleins de vide et d’inconsistance. Je n’aime pas les grands mots, parce que, trop souvent, ils servent de nez rouges et de masques à des mensonges peinturlurés en vérités. Je crois cependant, en profondeur, que ce qui a tué l’humanité de l’homme au 20ème siècle s’appelle la dérision. La dérision concrète, la dérision symbolique, la dérision métaphorique, la dérision que vous voulez, mais … la dérision, quoi. Après tout, ce n'est même pas un "grand mot".

Mais c'est peut-être la raison, tout bien considéré, de la distance que j'ai prise avec toute la mayonnaise qui s'est accumulée autour de cette "Pataphysique" qui m'avait si longtemps attiré : il y a en effet une grande dérision à soutenir le principe de « l'identité des contraires ». Je considère que l'identité des contraires est, tout bien considéré, l'idéologie dominante qui chapeaute tout le 20ème siècle. Il faut être singulièrement dans le déni de l'humanisme pour penser que "tout se vaut". J'ai fini par choisir. Or, choisir, c'est éliminer. Moi, je choisis l'humanisme et les Lumières. Il n'y a pas de mythe de rechange pour sauver l'humanité.

Je pense ici à Denis Vasse, un jésuite qui peut se vanter d'avoir marqué, fût-ce très temporairement, mon parcours (lire L'Ombilic et la voix, ce « roman » (c'est faux, bien sûr, mais) extraordinaire, qui raconte la "naissance" d' "Hector", enfant autiste), qui avait intitulé son séminaire de 1978 au Centre Thomas More, au couvent de La Tourette (oui, celui du Corbusier), « VIOLENCE ET DERISION ». Il y parlait de psychanalyse, mais de façon vaste et percutante. Et à voir l'ensemble du siècle, il me semble qu'on peut généraliser. Le 20ème siècle, qu'on se tourne vers l'économie, vers la politique ou vers les arts, est le grand siècle de la DÉRISION à l'encontre de l'homme (je vois finalement beaucoup de dérision dans cette oeuvre de James Joyce devenue intouchable à force de sacralité moderniste : Ulysse).

très temporairement, mon parcours (lire L'Ombilic et la voix, ce « roman » (c'est faux, bien sûr, mais) extraordinaire, qui raconte la "naissance" d' "Hector", enfant autiste), qui avait intitulé son séminaire de 1978 au Centre Thomas More, au couvent de La Tourette (oui, celui du Corbusier), « VIOLENCE ET DERISION ». Il y parlait de psychanalyse, mais de façon vaste et percutante. Et à voir l'ensemble du siècle, il me semble qu'on peut généraliser. Le 20ème siècle, qu'on se tourne vers l'économie, vers la politique ou vers les arts, est le grand siècle de la DÉRISION à l'encontre de l'homme (je vois finalement beaucoup de dérision dans cette oeuvre de James Joyce devenue intouchable à force de sacralité moderniste : Ulysse).

Pas étonnant que le 20ème siècle soit en même temps, le grand siècle de la VIOLENCE. Et en ce début de nouveau siècle, ça ne semble pas près de s'arranger.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, musique contemporaine, peinture, musique, art abstrait, bande dessinée, maurice tillieux, gil jourdan, popaïne et vieux tableaux, alfred jarry, linteau minutes de sable mémorial, l'art pour l'art, pierre boulez, karlheinz stockhausen, denis vasse, violence et dérision, psychanalyse, l'ombilic et la voix, james joyce, ulysse joyce, andré boucourechliev, quatuor ysaÿe, pataphysique, docteur faustroll, identité des contraires

jeudi, 24 septembre 2015

L'HOMME OBSOLÈTE

GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 4

Sur la bombe et les causes de notre aveuglement face à l’Apocalypse

La remarque la plus étonnante – la plus amusante si l’on veut – qu’on trouve dans ce dernier essai composant L’Obsolescence de l’homme, se trouve p. 283. C’est le titre du §8 : « L’assassin n’est pas seul coupable ; celui qui est appelé à mourir l’est aussi ». Il se trouve que j’étais en train de lire Maigret et le clochard. Les hasards de l’existence … On lit en effet au chapitre IV ce petit dialogue entre M. et Mme Maigret : « – Les criminologistes, en particulier les criminologistes américains, ont une théorie à ce sujet, et elle n’est peut-être pas aussi excessive qu’elle en a l’air … – Quelle théorie ? – Que, sur dix crime, il y en a au moins huit où la victime partage dans une large mesure la responsabilité de l’assassin ». Le rapprochement s’arrête évidemment à cette coïncidence.

Günther Anders analyse ici les implications et significations de la bombe atomique. Il reprend une idée exprimée dans Sur la Honte prométhéenne : « Nous lançons le bouchon plus loin que nous ne pouvons voir avec notre courte vue » (p.315). Autrement dit, nous agissons sans nous préoccuper des conséquences de nos actes, et nous inventons des choses qui finissent par nous dépasser, voire se retourner contre nous.

Je me contenterai de picorer ici des réflexions qui m’ont semblé intéressantes. D’abord cette idée que, aujourd’hui, « c’est nous qui sommes l’infini », qui dit assez bien ce que la bombe, fruit de l’ingéniosité humaine, a d’incommensurable avec l’existence humaine : nous éprouvons désormais « la nostalgie d’un monde où nous nous sentions bien dans notre finitude ».

Faust est mort, dit l’auteur, précisément parce qu’il est le dernier à se plaindre de sa « finitude ». Je ne sais plus où, dans le Second Faust, le personnage s’adresse à Méphisto : « Voilà ce que j’ai conçu. Aide-moi à le réaliser ». Notons au passage qu’aux yeux de Goethe, c’est la technique en soi qui a quelque chose de diabolique, puisque c’est Méphisto qui l’incarne.

Une autre idée importante, je l’ai rencontrée récemment dans la lecture de La Gouvernance par les nombres d’Alain Supiot (cf. ici, 9 et 10/09) : ce dernier appelle « principe d’hétéronomie » l’instance d’autorité qui, surplombant et ordonnant les activités des hommes, s’impose à tous. Or ce principe, dans une civilisation dominée par la technique, tend à devenir invisible, conférant alors au processus lui-même une autorité d’autant plus inflexible qu’elle n’émane pas d’une personne. Ce qui fait que la finalité de la tâche échappe totalement à celui qui l’accomplit, avec pour corollaire : « Personne ne peut plus être personnellement tenu pour responsable de ce qu’il fait » (p.321).

C’est aussi dans le présent essai qu’on trouve le chapitre intitulé « L’homme est plus petit que lui-même ». Je ne reviens pas en détail sur cette idée formidable, qui développe d’une certaine manière les grands mythes modernes suscités par la créature du Dr Frankenstein (Mary Shelley) ou par le Golem (Gustav Meyrink) : l’homme, en déléguant sa puissance à la technique, a donné naissance à une créature qui lui échappe de plus en plus. Avec pour conséquence de multiplier les risques pour l’humanité : « Ce qui signifie que, dans ce domaine, personne n’est compétent et que l’apocalypse est donc, par essence, entre les mains d’incompétents » (p.301). Autrement dit, l’humanité a construit un avion pour lequel il n’existe pas de pilote.

Je signale une expression qui m’a aussitôt fait penser à Hannah Arendt : « cette horrible insignifiance de l’horreur » (p.304).

Pour terminer, ce passage (l'auteur vient d'évoquer Les Frères Karamazov) : « Accepter que le monde qui, la veille encore, avait un sens exclusivement religieux devienne l’affaire de la "physique" ; reconnaître, en lieu et place de Dieu, du Christ et des saints, "une loi sans législateur", une loi non sanctionnée, sans autre caution que sa seule existence, une loi absurde, une loi ne planant plus, « implacablement », au-dessus de la nature, bref la « loi naturelle » – ces nouvelles exigences imposées à l’homme de l’époque, il lui était tout simplement impossible de s’y plier » (p.333). Le « Système technicien » (Jacques Ellul) s’est autonomisé. L’homme se contente de suivre la logique de ce système, de se mettre à son service pour qu’il se développe encore et toujours et, pour finir, de lui obéir aveuglément.

Au total, un livre qui secoue pas mal de cocotiers.

Voilà ce que je dis, moi.

FIN

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre, guy debord, la société du spectacle, situationnistes, hitler, schopenauer, maigret, georges simenon, maigret et le clochard, la banalité du mal, goethe, méphisto faust, alain supiot

mercredi, 23 septembre 2015

L'HOMME OBSOLÈTE

GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 3

Le Monde comme fantôme et comme matrice

Le monde qu’analyse cet essai est celui de la médiatisation triomphante de tout. Günther Anders parle seulement de la radio et de la télévision, mais je suis sûr qu’il ne verrait aucun obstacle à étendre ses analyses aux médias qu’une frénésie d’innovation technique a inventés depuis son essai (1956). Aujourd’hui, tout le monde est « connecté », au point qu’être privé de « réseau » peut occasionner de graves perturbations psychologiques.

Il commence par nier la valeur de l’argument habituel des défenseurs de la technique face à ceux qui s’indignent de certains « dommages collatéraux » : ce n’est pas la technique qui est mauvaise, ce sont les usages qu’on en fait (air connu). Cet argument rebattu fait semblant d’ignorer que « les inventions relèvent du domaine des faits, des faits marquants. En parler comme s’il s’agissait de "moyens" – quelles que soient les fins auxquelles nous les faisons servir – ne change rien à l’affaire » (p.118).

Notre existence, dit-il, ne se découpe pas en deux moitiés séparées qui seraient les « fins » d’une part, les « moyens » d’autre part. L’ « individu », par définition, ne peut être coupé en deux (cf. le jugement de Salomon). L’argument n’a l’air de rien, mais il est puissant. Conclusion, il est vain de se demander si c’est la technique qui est mauvaise en soi, ou les usages qui en sont faits ensuite : une poêle sert à griller des patates, elle peut servir à assommer le voisin qui fait du bruit à deux heures du matin.

Pour qui est familiarisé avec les critiques lancées contre la télévision dans la dernière partie du 20ème siècle, le propos de Günther Anders compose un paysage connu. Les Situationnistes en particulier, à commencer par Guy Debord, ont constamment passé dans leur moulinette virulente la « société spectaculaire-marchande ». Il n’est d’ailleurs pas impossible que Debord (La Société du spectacle date de 1967) ait picoré dans l’essai d’Anders (paru en 1956).

Si les films, marchandises standardisées, amènent encore les masses à se réunir dans des salles pour assister collectivement à la projection, la télévision semble livrer le monde à domicile. Pour décrire l’effet produit par ce changement, Anders a cette expression géniale : « Le type de l’ "ermite de masse" était né ». « Ermite de masse » est une trouvaille, chacun étant chez soi, en quelque sorte, « ensemble seul ».

On peut ne pas être d’accord avec l’auteur quand il met exactement sur le même plan radio et télévision, car la réception d’images visuelles change pas mal de choses. Le point commun réside dans l’action de médiatisation : l’écran de télévision, et dans une moindre mesure le poste de radio, littéralement, « font écran » entre le spectateur et la réalité concrète du monde, qui du coup n’est plus l’occasion d’une expérience individuelle par laquelle chacun teste sa capacité d’action sur celle-ci.

L’auteur le dit : le monde, qui est servi « à domicile », n’est plus que le « fantôme » de lui-même : « Maintenant, ils sont assis à des millions d’exemplaires, séparés mais pourtant identiques, enfermés dans leurs cages tels des ermites – non pas pour fuit le monde, mais plutôt pour ne jamais, jamais manquer la moindre bribe du monde "en effigie" ». L’exagération ne peut toutefois s’empêcher de ressurgir : « Chaque consommateur est un travailleur à domicile non rémunéré [il faudrait même dire "payant"] qui contribue à la production de l’homme de masse ». Mais on a bien compris l’idée.

Autrement intéressante est l’idée que radio et télévision induisent l’établissement, entre la source et le récepteur (entre les animateurs du spectacle et les auditeurs et téléspectateurs) une « familiarité » pour le moins étrange, qui semble tisser entre eux des liens de proximité immédiate, du seul fait que ces voix semblent s’édresser à eux personnellement. On pense ici à tout ce que peuvent déclarer de charge affective et d’identification les consommateurs quand ils s’adressent aux animateurs par oral ou par écrit. De plus, ces liens apparents entraînent une relative déréalisation des proximités concrètes (exemple p. 148-149). Ces liens sont en réalité une grande imposture qui fait que l’ « individu devient un "dividu" » (p.157). C’est bien trouvé.

Anders évoque aussi l’espèce d’ubiquité que produit le média et la schizophrénie artificiellement produite qui en découle. S’il voyait aujourd’hui avec quelle attention fascinée passants, clients de terrasses de bistrots et passagers du métro fixent l’écran de leur téléphone, même marchant ou en compagnie, il serait encore plus catastrophé par le monde que les hommes ont continué à fabriquer.

Faisant semblant d’être ici (puisqu’ils « communiquent » et sont « connectés ») et faisant semblant d’être ailleurs (pour les mêmes raisons !), ils constituent une sorte d’humanité « Canada dry », cette boisson qui « ressemble à de l’alcool, mais ce n’est pas de l’alcool ». Voilà : ça ressemble à de l’humanité, mais ce n’est pas de l’humanité. L’incessante innovation technique au service de la marchandise tient l’humanité en laisse.

Je n’insiste pas sur le conditionnement du désir, en amont de la manifestation d’une volonté et d’une liberté, pour orienter celui-ci sur des marchandises. Je n’insiste pas sur le caractère impérieux, voire vaguement totalitaire, de cette façon d’imposer une représentation du monde (une idéologie) : « Que ma représentation soit votre monde » (p. 195), façon plus sophistiquée que celle qu’Hitler utilisait pour formater les esprits. Günther Anders suggère que le règne de la radio et de la télévision produit un autre totalitarisme.

L’essai Le monde comme fantôme et comme matrice (titre pastichant Schopenauer), par sa radicalité dans l’analyse de la radio et de la télévision, indique assez que son auteur n’attend rien de bon de l’évolution future de l’humanité et du sort que l’avenir, sous l’emprise de la technique, lui réserve.

Il serait désespéré que ça ne m’étonnerait pas. Sa réflexion, qui remonte à plus d’un demi-siècle, n’a en tout cas rien perdu de sa force.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre, guy debord, la société du spectacle, situationnistes, hitler, schopenauer

mardi, 22 septembre 2015

L’HOMME OBSOLÈTE

GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 2

GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 2

Je disais que, selon Günther Anders, l'homme n'est plus à la hauteur du monde qu'il a fabriqué.

Sur la honte prométhéenne

Le premier essai de l’ouvrage, développe cette idée. L’auteur parle de la réaction de son ami T. lors de leur visite à une exposition technique : « Dès que l’une des machines les plus complexes de l’exposition a commencé à fonctionner, il a baissé les yeux et s’est tu ». Il va jusqu’à cacher ses mains derrière son dos. L'auteur en déduit que T. est saisi de honte devant tant de perfection, honte motivée par la cruauté de la comparaison entre l’organisme humain, fait d’ « instruments balourds, grossiers et obsolètes » et des « appareils fonctionnant avec une telle précision et un tel raffinement ».

J’imagine que certains trouveront gratuite l’interprétation de l’attitude de T., mais je pense à une page de Zola (L’Assommoir ?), où Coupeau et Gervaise visitent une usine, page où Zola décrit les machines comme douées de vie propre, alors que les visiteurs semblent rejetés hors de l’existence. Et Coupeau, abattu et découragé après une bouffée de colère contre les machines, de conclure : « Ça vous dégomme joliment, n’est-ce pas ? ». C’est bien une réaction du même genre.

Moralité : l’homme est « inférieur à ses produits ». J’avoue que je me tapote le menton quand il énonce : « Avec cette attitude, à savoir la honte de ne pas être une chose, l’homme franchit une nouvelle étape, un deuxième degré dans l’histoire de sa réification ». Mais après tout, quand on sait ce que suppose l’apprentissage des gestes sportifs et la discipline requise dans les sports de haut niveau aujourd’hui, on est obligé de se dire que le corps des plus grands champions que les foules vénèrent s'est peu ou prou mécanisé.

Il est de notoriété publique que l’industrie européenne a été amplement délocalisée dans les pays à bas coût de main d’œuvre. Et que quand on parle aujourd’hui de « relocalisation industrielle », c’est pour installer des usines entièrement robotisées, où une quinzaine d’humains suffisent pour surveiller et maintenir en état, quand l’installation précédente, avant délocalisation, avait besoin de plusieurs centaines d’ouvriers. Et Günther Anders a publié L’Obsolescence … en 1956 ! L’homme devient l’accessoire de la machine.

De même, l’auteur attige quand il affirme : « … les choses sont libres, c’est l’homme qui ne l’est pas ». De même : « Il espère, avec leur aide, obtenir son diplôme d’instrument et pouvoir ainsi se débarrasser de la honte que lui inspirent ses merveilleuses machines ». C’est la qu’on voit à l’œuvre la méthode de « l’exagération ». Il y a visiblement, dans cette façon de prendre les perceptions ordinaire à rebrousse-poil, un goût du paradoxe et un désir de provoquer.

Il n’empêche que, quand on prend conscience de l’emprise de plus en plus grande des machines sur le cadre et les conditions de notre vie, on se dit que les caricatures et hyperboles formulées par Günther Anders recèlent leur part de vérité. Il est assez juste de soutenir comme il le fait que l’homme « n’est plus proportionné à ses propres productions », même si ce qu’il dit un peu plus loin de « l’hybris » (démesure, orgueil) le conduit à tenir un raisonnement alambiqué.

Ce qui reste très étonnant malgré tout dans la lecture de « Sur la honte prométhéenne », c’est que l’auteur pressent quelques conséquences de la frénésie d’innovation technologique. Je pense au clonage, évoqué indirectement dans un très beau passage : « Mais si on la considère en tant que marchandise de série, la nouvelle ampoule électrique ne prolonge-t-elle pas la vie de l’ancienne qui avait grillé ? Ne devient-elle pas l’ancienne ampoule ? Chaque objet perdu ou cassé ne continue-t-il pas à exister à travers l’Idée qui lui sert de modèle ? L’espoir d’exister dès que son jumeau aura pris sa place, n’est-ce pas une consolation pour chaque produit ? N’est-il pas devenu "éternel" en devenant interchangeable grâce à la reproduction technique ? Mort, où est ta faux ? » (p.69). Devenir éternel en devenant interchangeable, c’est à peu de chose près le programme du héros de La Possibilité d’une île, de Michel Houellebecq. Il suffit de remplacer par l’être humain l’objet fabriqué. Pour Anders, l’homme est inférieur puisqu’une telle immortalité lui est refusée : à son époque, le clonage était inconcevable.

Pour être franc, je ne suis guère convaincu, à l’arrivée, par le concept de « honte », qui me semble inopérant. L’expression oxymorique « honte prométhéenne » est à prendre (selon moi) pour un tour de force intellectuel, pour un jeu conceptuel virtuose si l’on veut.

Dernier point : tout le §14 est étonnamment consacré à la musique de jazz. Je ne sais pas bien à quel genre de jazz pense Günther Anders en écrivant. En 1956, la vague « be-bop » est encore bien vivante. Miles Davis (Ascenseur pour l’échafaud, 1957) et Ornette Coleman (Change of the century, 1959) vont bientôt donner quelques coups de fouet à cette musique. Inutile de dire que le développement est fait pour choquer l’amateur de jazz, à commencer par celui (dont je suis) qui préfère les petites formations fondées sur le trio rythmique, éventuellement augmenté d’un ou plusieurs « souffleurs », où les uns et les autres ne cessent de se relancer, de se répondre et de se stimuler.

Le §14 est intitulé « L’orgie d’identification comme modèle du trouble de l’identification. Le jazz comme culte industriel de Dionysos » (p.103). Je me demande ce qui prend à l’auteur d’affirmer : « La "fureur de la répétition", qui neutralise en elles tout sentiment du temps et piétine toute temporalité, est la fureur du fonctionnement de la machine » (p.104). Je me dis pour l’excuser que la techno n’existait pas : il faut avoir assisté (je précise : par écran interposé !) à une « rave party » pour avoir une idée modernisée de ce qu’est le « culte industriel de Dionysos ».

Désolé, M. Anders, rien de moins machinal que le jazz auquel je pense.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre

lundi, 21 septembre 2015

L’HOMME OBSOLÈTE

GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 1

GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 1

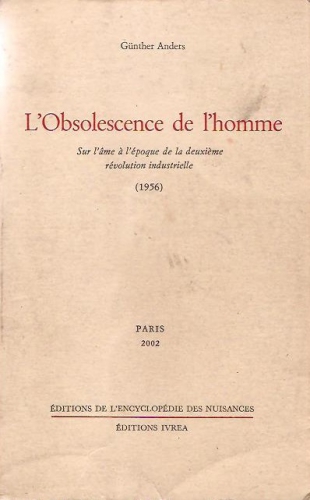

L’Obsolescence de l’homme, (éditions de l’Encyclopédie des Nuisances + éditions Ivréa, Paris, 2002) du philosophe Günther Anders, voilà un livre qui m’a donné du fil à retordre (comme le montre ci-contre l'état de la couverture). Mais un livre important.

L’idée surgit au 20ème siècle : l’homme est désormais « de trop ». La preuve, l'homme (pas le même) est capable de l’éliminer en masse de 1914 à 1918, puis de 1939 à 1945. La preuve, Staline a supprimé sans doute cinquante millions de « mauvais soviétiques ». La preuve, les nazis furent les premiers industriels de la mort de populations civiles. La preuve, les Américains ont effacé de la surface de la Terre deux villes « ennemies », avec leurs habitants. D’autres preuves ne manquent pas, inutile d’énumérer.

Cette idée que l’homme a été rendu « superflu », je l’avais découverte en lisant Les Origines du totalitarisme, le grand ouvrage de Hannah Arendt. Pierre Bouretz la souligne dès son introduction (Gallimard-Quarto, 2002) : « Son horizon est un système dans lequel "les hommes sont superflus" » (p.151). Arendt enfonce le clou dans sa deuxième partie (« L’impérialisme »), attribuant à la « monstrueuse accumulation du capital » la production d’une richesse superflue et d’une main d’œuvre superflue (p.405). A deux doigts d'expliquer ainsi la concurrence colonialiste entre puissances européennes.

Je viens de trouver la même idée (pas tout à fait : "superflu" n’est pas "obsolète", mais le résultat est le même, répondant à la même question : « A quoi sers-je ? ») exprimée dans le dernier livre paru de Paul Jorion (Penser tout haut l’économie avec Keynes, Odile Jacob, septembre 2015), qui cite le célèbre économiste britannique : « Mais l’effet des machines des générations les plus récentes est toujours davantage, non pas de rendre les muscles de l’homme plus efficaces, mais de les rendre "obsolètes" » (p.94). Il écrivait cela en 1928. Que dirait-il aujourd’hui, où la numérisation bat son plein et où la robotisation avance par vent arrière et a sorti le spinnaker ?

Le livre de Günther Anders, sous-titré « Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle », publié en 1956, s’il n’invente pas la notion, la place en tant que telle au centre de la réflexion du philosophe. C’est du brutal. A noter que la notion d’ « obsolescence programmée » est inventée à la fin des années 1920, quand les fabricants d’ampoules lumineuses se rendent compte que si celles-ci sont éternelles ou presque (comme ils sont parfaitement capables de le faire), leurs entreprises ne survivront pas longtemps.

Je l’avoue : il m’arrive de lire des philosophes. J’exècre, je l’ai dit, les économistes qui jargonnent pour bien faire comprendre leur supériorité sur les gens ordinaires en usant de concepts sophistiqués et d’un vocabulaire amphigourique. C’est la même chose pour la psychanalyse : Lacan me fait rire, contrairement à quelqu’un comme Didier Anzieu, qui n’abrite pas son « autorité » derrière un sabir ou un volapük motivé selon lui par l’extrême précision technique que requiert sa discipline.

C’est encore la même chose avec les philosophes. Je ne suis pas familier de la discipline, mais il m’arrive d’en fréquenter, tout au moins parmi ceux qui me paraissent fréquentables, dans la mesure où ils écrivent pour être compris du commun des mortels, et non du seul petit cercle de leurs confrères spécialistes de la spécialité. Pour rendre intelligible leur pensée, en rédigeant en « langue vulgaire », c’est-à-dire – au sens latin – la langue « commune à tous ».

Ce qui est curieux (et qui rend la lecture tant soit peu ardue), avec le livre de Günther Anders, c’est qu’il cumule. Je m’explique. Il s’exprime dans une langue très accessible, sans toutefois s’interdire de recourir à l’occasion au dialecte propre à quelques philosophes (Hegel, Heidegger, …). Mais il accroît la difficulté : le contenu même des idées est fait pour rebuter le lecteur, dans la mesure où celui-ci se retrouve démuni et perdu, faute d’apercevoir quelques points de repère grâce auxquels il ait l’impression d’être en terrain connu. Indéniablement, on a à faire à un original authentique. L’éditeur le déclare d’entrée de jeu : si la traduction française paraît près d’un demi-siècle après l’édition allemande, « La difficulté du texte y est certainement pour quelque chose … ».

Anders (pseudo signifiant « autre », son vrai nom étant Stern) est un philosophe de toute évidence marginal, à cause de sa radicalité, et surtout à cause d’une « méthode » pour le moins idiosyncrasique. Il revendique en effet le droit à l’exagération comme méthode. Il justifie ce choix en comparant sa recherche à celles que mène un virologue, dont l’outil principal est le microscope : que serait une « virologie à l’œil nu » (encyclopédie en ligne) ?

L’argument semble d’autant plus valable qu’il soutient que ce n’est pas lui mais le monde dont il parle qui exagère : ce qu’il écrit « … n’est que l’exposé outrancier de ce qui a déjà été réalisé dans l’exagération » (p.35). Il le dit ailleurs : l’humanité a commencé à fabriquer « un monde au pas duquel nous serions incapables de marcher ». La grande idée qui traverse tout l’ouvrage est que certes, par son génie, l’homme a élaboré un monde qui tend à se rapprocher des œuvres divines, mais que, par sa nature, il en reste à jamais « pas à la hauteur ».

« L’homme est plus petit que lui-même » est d’ailleurs le titre d’un des chapitres. Le pataphysicien pense bien sûr au chapitre IX du livre II de Faustroll : « Faustroll plus petit que Faustroll ». « Tout est dans Faustroll », s’écriait d’ailleurs le docteur Irénée-Louis Sandomir (fondateur du Collège de 'Pataphysique), pour bien signifier qu’Alfred Jarry reste un grand précurseur.

L’homme n’est pas à la hauteur du monde qu’il a fabriqué à partir du 20ème siècle. Il y faudrait, comme dit Jarry, un SURMÂLE, du type d'André Marcueil.

Dessin de Pierre Bonnard pour Le Surmâle, d'Alfred Jarry.

Mais il n'y a pas de surmâle, comme le montre la baudruche appelée indûment Superman. Comme par hasard américaine.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les rigines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique

vendredi, 03 avril 2015

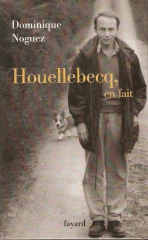

HOUELLEBECQ PAR NOGUEZ

1/2

Sur l’œuvre de Michel Houellebecq, nul ne peut apprendre à Dominique Noguez quoi que ce soit qu’il ne sache déjà. Rien de ce que l’écrivain a publié ne lui est étranger. Et si l’on admet que l’un et l’autre sont de véritables amis (aucune raison d’en douter), on se dira que Dominique sait de Michel des choses qu’il ne mettra jamais sur la place publique. Je l’espère en tout cas. C’est aussi ce que je me disais de la relation de Bernard Maris avec l’auteur des Particules élémentaires, que je n'ai d'ailleurs apprise qu'au moment de son assassinat.

Sur l’œuvre de Michel Houellebecq, nul ne peut apprendre à Dominique Noguez quoi que ce soit qu’il ne sache déjà. Rien de ce que l’écrivain a publié ne lui est étranger. Et si l’on admet que l’un et l’autre sont de véritables amis (aucune raison d’en douter), on se dira que Dominique sait de Michel des choses qu’il ne mettra jamais sur la place publique. Je l’espère en tout cas. C’est aussi ce que je me disais de la relation de Bernard Maris avec l’auteur des Particules élémentaires, que je n'ai d'ailleurs apprise qu'au moment de son assassinat.

Le point commun entre Bernard Maris et Dominique Noguez, c’est qu’ils ont publié des choses sur Houellebecq, mais il m’étonnerait fort que leurs liens aient été très étroits. Je ne sais rien de la vie privée de Bernard Maris, mais je ne le vois pas fréquenter les mêmes cercles que Noguez. J’ai évoqué ici Houellebecq économiste (11-12, puis 29-30 mars), écrit par le premier. Je viens de lire Houellebecq, en fait, du second. Je n’aurais peut-être pas dû.

Je l’avoue, je ne connaissais rien de l’œuvre littéraire de ce monsieur. J’ai découvert que, comme il a travaillé sur Alfred Jarry, il ne saurait être entièrement mauvais. En effet, si j’en crois la rubrique « Du même auteur », il a publié L’Arc-en-ciel des humours. Jarry, Dada, Vian, etc..

Jarry, c’est bien, c’est la ‘Pataphysique, c'est l'invention du Curateur Inamovible du Collège, un Docteur riche de vingt-sept chefs d'œuvre de la littérature en butte aux tracasseries d'un huissier au nom inoubliable ; un Docteur qui pisse dans des bateaux qui flottent tout en étant percés ; un Docteur qui va "de Paris à Paris par mer" tout en restant sur la terre ferme, tout en persécutant un singe papion intitulé Bosse-de-Nage et qui ne sait dire que "Ha ha", bref : quelqu'un de bien.

Vian, ce n’est pas mal, bien que ce soit, en 'Pataphysique, une pièce rapportée. Son Mémoire concernant le calcul numérique de Dieu par des méthodes simples et fausses est finalement bien laborieux, comparé au chapitre "De la surface de Dieu", dans le Faustroll de son glorieux prédécesseur.

Je ne peux m'empêcher de voir dans Boris Vian ou Raymond Queneau des écrivains surévalués (une certaine idée de la modernité, tout ça ..., pardon aux mânes de Noël Arnaud), mais bon, admettons ; en revanche, pour Dada, je me demande un peu ce qui lui prend, à Noguez : pas de vide humoristique plus abyssal que chez Dada (ainsi que chez André Breton). Mais j’irai sans doute mettre le nez dans son bouquin : je ne demande qu’à m’instruire.

En attendant, l’ouvrage qu’il consacrait à son ami Houellebecq en 2003 m’a somme toute intéressé, même si j’ai des reproches à lui faire. D’abord, je regrette d’avoir découvert quelques aspects de la personne privée de Michel Houellebecq. La peste soit de la "société du spectacle" et de tous les Gustave Lanson ou Bernard Pivot, l’un parce qu’il a fait de la loi dichotomique de « L’homme-et-l’œuvre » un parcours obligé, l’autre à cause de sa manie d’interroger les écrivains qu’il invitait sur son plateau sur la part d’eux-mêmes qu’ils avaient mise dans leurs livres de fiction, vous savez, ces bouquins qui portent sur la couverture la mention "roman".

Je me fiche de savoir ce qu’éprouve un poète ou un écrivain dans sa vie privée, à quelle heure il se couche, la boisson qu’il préfère (taux d'alcool, état après imbibition, sortie du coma, ...), sa façon d’aimer, que sais-je. Viendrait-il à l’idée de Pivot de demander à Jean Nouvel quelle part de lui figure dans le futur immeuble Ycone qu’il a dessiné pour la Confluence à Lyon (ci-contre) ? A voir le projet, j’aime à croire, pour la seule préservation de son équilibre psychique, que la réponse serait : « Rien ».

Je me fiche de savoir ce qu’éprouve un poète ou un écrivain dans sa vie privée, à quelle heure il se couche, la boisson qu’il préfère (taux d'alcool, état après imbibition, sortie du coma, ...), sa façon d’aimer, que sais-je. Viendrait-il à l’idée de Pivot de demander à Jean Nouvel quelle part de lui figure dans le futur immeuble Ycone qu’il a dessiné pour la Confluence à Lyon (ci-contre) ? A voir le projet, j’aime à croire, pour la seule préservation de son équilibre psychique, que la réponse serait : « Rien ».

Quand la vie et la personne d'un artiste deviennent un spectacle, son œuvre a du mouron à se faire pour son avenir : qu'y a-t-il de plus futile et combustible que la vie d'un individu, fût-il artiste ? Depuis l'aube de la curiosité humaine pour le monde, ce qui reste d'un individu, c'est son œuvre. Et encore : la plupart sont purement et simplement effacés de la surface et des mémoires. Le "devoir de mémoire" est une fumisterie.

Je me contrefiche d’apprendre quoi que ce soit d’autobiographique sur le bonhomme qui a tenu la plume : je sais pertinemment qu’un auteur se sert forcément, pour écrire un roman, du matériau qu’il connaît le mieux (quoique …) et qu’il a le plus directement à disposition sous la main : lui-même.

Les plus grandes œuvres de l'art et de la littérature sont composées à 100 % du bonhomme, auxquels s'ajoutent les 100 % de l’art qu’il y a déployé. Aux petits comptables, aux Lagarde-et-Michard, aux chefs de bureau et aux médecins légistes de faire ensuite le départ et de disséquer. La littérature commence après la question : qu’en a-t-il fait, de ce matériau ? Qu'est-ce que ça donne à l'arrivée ? Quel édifice a-t-il construit ? De quelle œuvre est-il l’auteur ?

Étonnant comme les animateurs, journalistes, "critiques", dans les "talk shows" (pardon) qui jalonnent la « tournée de promo » obligatoire, sont capables d’interroger les écrivains sur ce qu’ils sont (personnalité, penchants, musiques et yaourts préférés et autres fadaises genre questionnaires Proust) éprouvent, aiment, détestent, pensent, mais rarement sur ce qu'ils font, je veux dire sur les caractéristiques proprement littéraires du livre qu’ils viennent d’écrire.

La littérature n'intéresse guère les critiques littéraires. Ils veulent du vivant, de la tripe, du saignant. Au fond, le spectacle télévisuel qu'a fini par imposer "Apostrophes", a définitivement donné la priorité à « l'homme » sur « l'œuvre ». Et parmi les invités de Pivot, priorité au meilleur camelot vendeur de salade (à preuve les ventes en librairies dès le lendemain).

Voilà le rideau que je regrette d’avoir soulevé sur la personne privée qu’est Michel Houellebecq, d’autant qu’en plusieurs occasions, l’écrivain est loin d’être présenté à son avantage (l’état dans lequel il s’est mis quand il entre au "Queen", sur les Champs-Elysées !). Parfois, c’est même pire. A cet égard, je me permets de trouver ce livre bien indiscret. De la part d’un qui se dit son ami, c’est plutôt malvenu, je trouve.

Le deuxième reproche que je fais à Noguez, c’est de montrer les coulisses du petit bocal où évoluent les cyprins de la littérature parisienne : repas en ville, réceptions, soirées, copinage en bande, éditeurs, organes de presse, impression que tout le monde se connaît. J’imagine que l’auteur, par son ancienneté dans le métier ou par ses fonctions dans la profession, a tissé des relations multiples. La description des mœurs de ce petit monde parisien, avec énumération des gens présents ou rencontrés, rend celui-ci tout au plus antipathique. On n'est parfois pas loin de la rubrique mondaine et des pages "pipeul".

Je me moque éperdument de croiser au détour des pages des gens comme Arnaud Viviant, le péremptoire rayonnant du Masque et la Plume. Par curiosité, on peut se reporter au traitement de faveur que le grand Philippe Muray fait subir à ce « roquet des Inrocks » dans Après l’Histoire II (Essais, Belles Lettres, p. 451-452). Sa majesté Philippe Sollers a lui aussi une place de choix dans le bouquin : rien que le nom de ce type me rendrait presque la lecture pénible. Bon, c’est vrai que ces messieurs font partie des défenseurs de Houellebecq. Je me demande bien pour quelle raison.

Pour moi, Houellebecq et Sollers n'ont pas grand-chose à faire sur le même plateau. Mais peut-être qu'après tout, le second reconnaît en le premier un maître. Allez savoir.

Je ne parle pas de Viviant. Evidemment.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq, dominique noguez, particules élémentaires, bernard maris, houellebecq économiste, houellebecq en fait, l'arc en ciel des humours, docteur faustroll, bosse-de-nage, pataphysique, collège de pataphysique, boris vian, raymond queneau, noël arnaud, dada, dadaïsme, gustave lanson, bernard pivot, lagarde et michard, jean nouvel ycone, lyon la confluence, devoir de mémoire, questionnaire proust, émission apostrophes, philippe sollers, philippe muray, arnaud viviant, les inrockuptibles

lundi, 16 juillet 2012

DE LA VIRILITE EN LITTERATURE

ALFRED JARRY a occupé dans ma vie une place importante. Peut-être est-ce le folklore foutraque et infantile auquel son invention de la ’pataphysique a donné lieu dans les années 1950, avec la création du Collège de ’Pataphysique, et sa collection de grands enfants très savants et, au fond, très « philosophes ».

Peut-être est-ce l’intime saisissement poétique ressenti à la lecture de L’Amour absolu. Ou alors ce fut la perplexité foisonnante et vibrionnante ressentie à la lecture des Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien. A moins que ce ne soit la bizarrerie antimilitariste et adelphique ressentie à la lecture de Les Jours et les Nuits. Mais après tout, peut-être fut-ce à cause de l’irréductible bigarrure des onze épisodes de l’ « éducation sentimentale » que raconte L’Amour en Visites.

Quoi, pas un mot d’Ubu roi ? Evidemment ! C’est le moins intéressant. On dirait même qu’ALFRED JARRY, en produisant son Ubu roi, a dressé un mur de protection entre lui et ses lecteurs potentiels en imposant, au milieu du paysage littéraire du début du 20ème siècle (la « première » de la pièce a été donnée le soir mémorable du 10 décembre 1896). Les œuvres citées ci-dessus ont donc été publiées bien à l’abri de cet énorme succès de scandale, qui leur a assuré un incognito à peu près parfait jusqu’aujourd’hui.

LE CRÂNE PIRIFORME, LE BÂTON-A-PHYSIQUE, ET LA GIDOUILLE

(XYLOGRAVURE D'ALFRED JARRY)

Il faut dire que le bonhomme JARRY est en soi un peu « spécial ». Il se faisait appeler Monsieur Ubu, dont il avait adopté, en société, l’articulation excessivement artificielle et segmentée. Un jour où, dans le « phalanstère » de Corbeil, il tire au pistolet, une voisine fait irruption pour protester en arguant de la présence de ses enfants derrière le buisson de séparation, à quoi, seigneurial, il répond : « Qu’importe, Madame, nous vous en ferons d’autres ».

A une visiteuse de son « entresol-et-demi » qui, avisant un phallus de dimension considérable sur la cheminée, demande si c’est un moulage, il réplique : « Non, Madame, c’est une réduction ». Il hébergeait chez lui quelques chouettes hulottes qu’il observa longuement pour en tirer quelques images et réflexions, notant par exemple que la chouette ferme les yeux quand elle lève les paupières. L'inconvénient était l'odeur qui accueillait le visiteur, les animaux étant nourris avec de la viande crue, qu'ils dispersaient et oubliaient dans la pièce. Certains ont parlé d'une « chambre encharognée ».

VOUS AVEZ NOTE LA SOURIS ?

PEUT-ÊTRE EST-CE UN MULOT ?

Ces anecdotes font partie d’une collection définitive et dûment inventoriée, répertoriée et certifiée, que les amateurs se transmettent pieusement de père en fils. Elles sont plus ou moins véridiques, plus ou moins controuvées, plus ou moins apocryphes, mais sans elles, la biographie d’ALFRED JARRY serait tellement moins savoureuse qu’on persiste à se les raconter. D’autant qu’il eut une courte vie (il est mort à 34 ans, sans doute d’une méningite tuberculeuse, peut-être en réclamant un cure-dent), qu’une absorption consciencieuse et constante de divers alcools, notamment l’absinthe, ne contribua guère à prolonger.

Quand JARRY a hérité de sa famille, il a tout claqué assez rapidement dans une revue illustrée, de luxe (Perhinderion, mot qui veut dire un « pardon » en breton), pour l’impression de laquelle il a fait fondre des caractères spéciaux, enfin bref : une folie, un geste artistique, ou ce qu’on voudra.

Pour le reste (de son existence), il a vécu sans un, raide comme un passe-lacet, comme on disait dans les anciens temps. Faut dire que ce n’étaient pas ses livres qui pouvaient lui rapporter beaucoup, vu le nombre des acheteurs potentiels auxquels ils étaient destinés : ça devait tourner autour de 37 ou de 42 exemplaires vendus.

Alors il a l’idée d’écrire deux romans « populaires » qui vont lui rapporter le magot. Ce seront Messaline et Le Surmâle. Bon, inutile de vous dire que le magot, il l’attend encore. Enfin, là où il est, n’est-ce pas, mon bon monsieur, ça ne lui tire plus sur l’estomac. Mais, comme dirait Gontran, tout ça ne nous dit pas l’heure. Et au fait : quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ?

ILLUSTRATION DU PEINTRE PIERRE BONNARD,

COPAIN DE JARRY, POUR LE SURMÂLE

Or donc, Le Surmâle (roman moderne) raconte l’histoire des performances d’abord physiques, puis sexuelles d’André Marcueil, « homme ordinaire », d’apparence chétive, dont une mystérieuse transformation va faire un surhomme. Au début, scène mondaine et discussion mondaine autour de l’amour. Marcueil assène cette vérité : l’amour est un acte, et l’on peut le faire indéfiniment (sans aucun « dopage », cela va de soi, mais pas si sûr) : « L’amour est un acte sans importance, puisqu’on peut le faire indéfiniment ». Dans le fond, on ne peut pas dire que ce soit complètement faux.

Voilà ce que je dis, moi.

A suivre.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, le surmâle, alfred jarry, docteur faustroll, ubu roi, collège de pataphysique, perhinderion, messaline, performances sexuelles

jeudi, 26 avril 2012

DU MONTAIGNE ? COMBIEN DE TRANCHES ?

Aujourd'hui, promis, on se rapproche de Montaigne, dont on va apercevoir une oreille à l'horizon.

Je ne suis pas encore atteint par le mal inventé par Alois Alzheimer. Je me souviens que lorsque quelqu’un que j’aime bien, sans avoir conscience de ce qu’elle faisait, m’a dit que la boîte en bois qui était au grenier, avec les vieux papiers de famille dont certains remontaient à trois siècles, eh bien cette boîte, elle l’avait jetée au feu, je suis devenu fou, pendant un bon moment, j’ai vu noir, tout noir.

C'est comme si un ours m'avait arraché brutalement un membre, comme dans Le Concile de pierre, de Jean-Christophe Grangé. Comme si j'avais été amputé par surprise, à peu près comme ce que nous avions tous ressenti lors du cambriolage de la maison. Comme si on jetait de vieilles photos de choses et de gens qui furent familiers.

Alors moi, pour me préparer à attaquer Montaigne, voilà comment je m’y suis pris : j’ai commencé par le Rabelais de la Pléiade, avec les notes en bas de page. Certes, les notes de bas de page ralentissent la lecture, mais l’éclairent de façon bien plus pratique que celles renvoyées en fin de volume. Je déconseille formellement les « traductions » en français moderne, qui dévitalisent, qui anesthésient tout ce qui fait la force et le « jus » de Maître Alcofribas.

Quoi qu’il en soit, je peux vous dire que ça décrasse, comme galop d’essai. Si vous aimez le délire verbal, je conseille la harangue de Maître Janotus de Bragmardo (Gargantua, 19), l’émissaire chargé de demander à Gargantua de rendre les cloches de Notre-Dame, qu'il a piquées pour en faire des sonnettes au cou de sa jument, après avoir noyé 260.418 Parisiens (« sans les femmes et petitz enfans ») sous les flots de son urine (ce passage n'est pas dans Lagarde et Michard, je peux vous l'assurer).

Mais je conseille aussi et surtout la plaidoirie de Baisecul et Humevesne (« kiss my ass » = baise mon cul, et « sniffer of farts » = renifleur de pets), ainsi, évidemment, que la réponse tout à fait à la hauteur que leur fait Pantagruel (Pantagruel, 11 à 13) : André Breton et autres surréalistes, en plus de se prendre au sérieux comme des pontifes, auraient mieux fait de se cacher, avec leur pseudo-invention de l’ « écriture automatique ». Tiens, en voici un petit exemple (allez, je modernise l’orthographe, c’est Humevesne qui parle) :

« Mais, à propos, passait entre les deux tropiques, six blancs vers le zénith et maille par autant que les monts Riphées, avaient eu cette année grande stérilité de happelourdes, moyennant une sédition de balivernes mue entre les Baragouins et les Accoursiers pour la rébellion des Suisses, qui s’étaient assemblés jusqu’au nombre de bons bies pour aller au gui l’an neuf le premier trou de l’an que l’on livre la soupe aux bœufs et la clef du charbon aux filles pour donner l’avoine aux chiens ».

Enfoncés, Les Champs magnétiques, de Breton et Soupault, ce b-a-ba de l’écriture automatique, sacralisé par quelques ignares et collectionneurs spéculants, enfantillage laborieux, infantilisme et puérilité auprès de la prouesse de Rabelais dans ces trois chapitres.

Je signale en passant que le Docteur Faustroll, inventeur de la 'Pataphysique (« Tout est dans Faustroll », disait le satrape Boris Vian), possède dans sa bibliothèque 27 ouvrages qu'il est convenu d'appeler « Livres pairs », et que Rabelais est le seul a avoir l'insigne honneur de figurer sous son seul nom, sans la limitation à un seul titre de ses oeuvres, qu'Alfred Jarry inflige aux 26 autres. C'est bien tout Rabelais qu'il faut lire.

Après Rabelais, j’ai mis le nez dans Béroalde de Verville et son Moyen de parvenir. C’est déjà une autre paire de manches. Mais Michel Renaud, qui a dû tomber dedans quand il était petit, en a donné une édition jouissive (et remarquablement lisible) dans la collection « folio ». On ne peut pas vraiment résumer ce bouquin, qui fait figure d’OLNI (Objet Littéraire Non Identifié) dans la littérature française.

Disons que, de cette immense conversation désordonnée, qui se déroule autour d'une table plantureuse, lourdement garnie de plats et de dives bouteilles, je retiens le profond réservoir d'anecdotes truculentes, principalement sexuelles et scatologiques, et la guirlande des propos irrévérencieux à l’égard de toutes les autorités.

Je suis alors passé à Histoire d’un voyage en terre de Brésil, de Jean de Léry (au Livre de Poche). Ce calviniste grand teint raconte son équipée maritime jusque chez les Toupinambaoults, qui font, entre autres joyeusetés, cuire les morceaux de leurs ennemis sur leurs « boucans » (cf. boucanier). Il faut lire les propos du prisonnier qui sait qu'il va y passer et qui défie ses futurs bourreaux en se vantant de leur donner bientôt à manger la chair même de leurs propres parents, qu'il s'est, après une précédente bataille, fait un plaisir de dévorer.

« Vous les trouveriez couverts [les boucans] tant de cuisses, bras, jambes que autres grosses pièces de chair humaine des prisonniers de guerre qu’ils tuent et mangent ordinairement ».

Là on commence à pouvoir s’aventurer sur la haute mer de la vieille langue française. On est fin prêt. On peut attaquer la montagne de Montaigne (au fait, vous avez remarqué que lorsque Marcel Proust décrit la mer, il s’acharne, d’un bout à l’autre de La Recherche, à en faire un paysage de montagne ?).

Voilà ce que je dis, moi.

A suivre.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, société, montaigne, france, alzheimer, le concile de pierre, jean-christophe grangé, rabelais, alcofribas nasier, gargantua, pantagruel, janotus de bragmardo, lagarde et michard, andré breton, philippe soupault, docteur faustroll, alfred jarry, pataphysique, boris vian, béroalde de verville, le moyen de parvenir, michel renaud, histoire d'un votage en terre de brésil, jean de léry, cannibales, marcel proust