dimanche, 29 août 2021

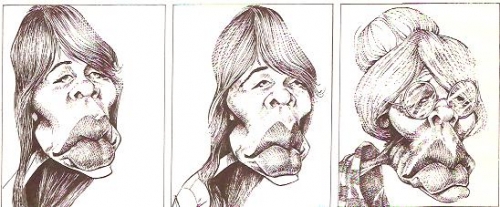

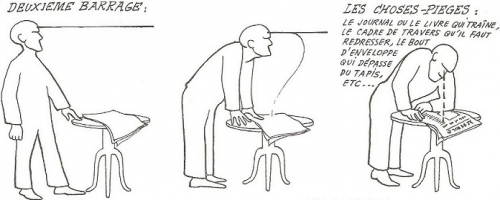

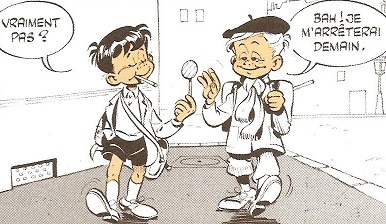

DANS LA BOULE DE MADAME IRMA ...

... SOUS LE CRAYON DE GOUSSÉ.

Sheila en cuisses et maillot de bain ; Vartan en habillé décontracté ; Hardy en crop-top.

***

Et voilà comment le dessinateur Goussé, alors à Pilote, voit l'avenir des trois Grâces.

10:10 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, humour, journal pilote, goussé, bd, sheila, sylvie vartan, françoise hardy

samedi, 20 mars 2021

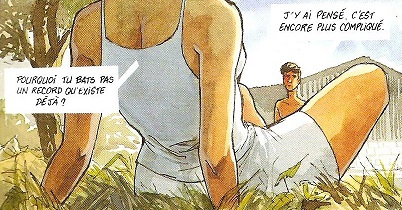

CITIUS ALTIUS FORTIUS

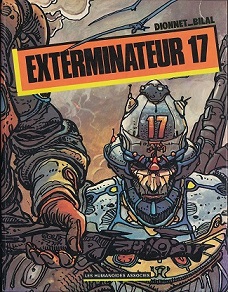

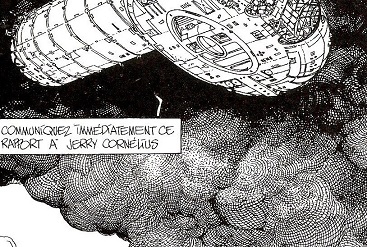

"CITIUS, ALTIUS, FORTIUS" : Devise inventée par le père Henri Didon, dominicain, qui croyait aux vertus de l'athlétisme et qu'il prêchait à ses élèves. Pierre de Coubertin l'a reprise pour en faire l'étendard d'une manifestation sportive assez connue, populaire et lucrative. En BD, des continuateurs de E.P. Jacobs (Blake et Mortimer, dans L'Onde Septimus) ont mis cette devise dans la bouche d'un malfaisant appartenant à un groupuscule de fascistoïdes qui en ont fait l'étendard de leur entreprise de conquête du pouvoir mondial. Il n'est pas certain que ce rapprochement soit entièrement ridicule.

Ici, "plus loin", ça veut aussi dire "plus vite". Les deux sont inséparables.

Je dis surtout "lucrative", parce que devant la majesté du spectacle et le vacarme que toutes sortes d'intérêts bien compris se précipitent pour faire autour de l'événement, tout le monde semble oublier que les J.O. sont d'abord une vulgaire entreprise de bâtisseurs d' "événementiel" (comme on dit aujourd'hui), et qui plus est une entreprise privée de droit suisse (sourcilleux comme on sait sur le secret des affaires). Et que le culte de l'athlète et du record a été beaucoup célébré en Italie entre 1925 et 1945 (si vous voyez ce que je veux dire), et que la cinéaste chérie du régime allemand entre 1933 et 1945 a intitulé un de ses films à la gloire de ces athlètes (blancs, cela va de soi) : Les Dieux du stade.

D'ailleurs, le malfaisant qu'on voit dans l'image ci-dessus n'exprime rien d'autre que la pensée profonde d'un banal capitaine d'industrie aux dents très longues tel qu'on en a vu et qu'on en voit encore des rafales mettre à sac la planète. Les J.O. ne sont que la célébration cynique de ce système prédateur. Les actionnaires — qui sont les vrais maîtres du monde qui vient — se préoccupent des "belles théories humanitaires" comme de la première dent de lait qui leur est tombée, quand ils croyaient encore au Père Noël et à la "petite souris".

J'espère donc ne pas être le seul à sauter de joie si les Jeux Olympiques de Tokyo, après avoir été "reportés", sont carrément supprimés. Et à souhaiter que ceux qui se profilent à l'horizon parisien en 2024 soient purement et simplement engloutis dans les ténèbres extérieures. Pour cela, je compte beaucoup sur le gouvernement français et sur sa façon magnifiquement cafouilleuse, inintelligible, brouillonne et désordonnée de "gérer la crise" du covid-19, dont on voit le résultat — parfaitement clair, lui — ces jours-ci dans les hôpitaux d'Ile-de-France, qui se retrouvent grâce à lui aussi engorgés qu'aux plus beaux jours de mars-avril 2020. Sans les applaudissements. Il faut donc en finir avec cette devise imbécile : "Citius, altius, fortius" ! Comme dit "la jeune personne" au "muletier" (La Périchole) : « Eh n'allons pas si vite, n'allons pas si grand train ! ».

Si ce satané virus vient à bout de ces J.O. français, j'espère ne pas être le seul à m'en féliciter. Et à adresser un solennel "MERCI" aux chauves-souris, aux pangolins, aux Chinois et autres vilains porteurs de virus.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : citius altius fortius, humanitaire, père henri didon, pierre de coubertin, jeux olympiques, ep jacobs, blake et mortimer, bande dessinée, bd, l'onde septimus, fascisme, leni riefenstahl, benito mussolini, adolf hitler, paris 2024, pandémie, covid-19, sars-cov-2, coronavirus, crise sanitaire, pangolin, virus chinois, gouvernement français, jean castex, emmanuel macron

jeudi, 20 février 2020

UN ISLAMOPHOBE

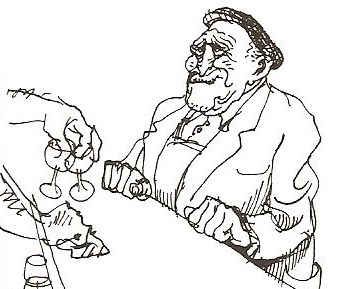

Extrait d'une longue BD (une cinquantaine de vignettes) parue dans Charlie Hebdo le 22 mars 1979, intitulée "A l'américaine". Le professeur Choron y expose une solution à la "crise" : il propose tout bonnement d' "aller casser la gueule aux Arabes". Et face aux objections de ses deux amis, il énonce la seule manière d'arriver à cette fin : y aller "à l'américaine". Choron explique ensuite que cette méthode consiste à "zigouiller tout le monde".

Georges Bernier (alias professeur Choron) avait sûrement de grandes qualités – ne serait-ce que pour avoir laissé un nom qui sonne encore très fort –, mais ce n'était pas un expert en géostratégie. La preuve, c'est que les Américains, après le 11 septembre, sont effectivement allés "casser la gueule" aux Afghans du mollah Omar (qui ne sont pas des Arabes), aux Irakiens de Saddam Hussein, et qu'ils rêvent encore de faire de même avec les Iraniens de l'ayatollah Ali Khamenei (qui ne sont pas non plus des Arabes, mais Trump a-t-il accès aux nuances ?). On en voit le résultat : le monde actuel déguste encore, jour après jour, les conséquences catastrophiques de l'aveuglement et de l'arrogance des Américains.

J'ajoute que Choron avoue pour finir qu' "il débloque" et qu' "il est bourré", autrement dit qu'il n'est pas sérieux. Est-ce une raison suffisante pour en conclure que George W. Bush "débloquait" et "était bourré" quand il a attaqué l'Afghanistan, puis l'Irak ? Ne parlons pas de l'état de Donald Trump qui, même quand il est à jeun, donne l'impression de "débloquer" et "d'être bourré".

En présence, de gauche à droite : Cavanna, Reiser, Choron.

Au trait : Jean-Marc Reiser.

*

***

*

Il semblerait que le professeur Choron, en "débloquant" et en étant "bourré", était, sinon dans son état normal, du moins dans son état ordinaire.

*******

Voilà, à ma connaissance, un des rarissimes exemples où Reiser met en scène ses copains de Hara Kiri et Charlie. Ci-dessous, la fine équipe (ils sont tous les six aux places assises) : Gébé, Reiser (qui tient le manche à balai du "Concorde"), Cabu, Wolinski, Choron, Cavanna.

09:00 Publié dans RELIGIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charlie hebdo, humour, professeur choron, cavanna, reiser, arabes, islam, musulmans, américains, george w bush, donald trump, bande dessinée, bd

vendredi, 14 février 2020

CLAIRE BRETÉCHER

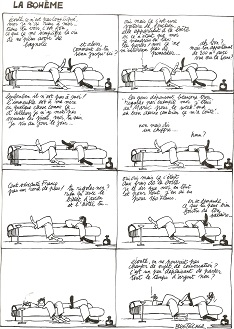

Pour moi, le grand oeuvre de Claire Bretécher se trouve dans Les Frustrés. Ci-dessous une planche intitulée La Bohême, où l'avachissement physique et moral du "Bobo" se lit sans peine.

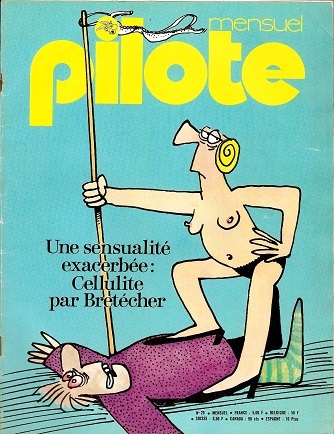

N°25 de Pilote, juillet 1976.

Je n'oublie pas que Bretécher a fondé L'Echo des savanes en compagnie de Gotlib et Mandryka. Ci-dessous, les trois fondateurs dans un petit roman-photos où les deux hommes se disputent les faveurs de la femme. Peine perdue : c'est un troisième larron (Gébé) qui emportera la jolie proie.

Ci-dessous, quelques vignettes d'un "hommage" (aux petits oignons) de Gotlib à sa complice : "l'intervieweur" interroge la dessinatrice sur ses goûts cinématographiques.

Ci-dessus, observer le "lancement" des deux lentilles de contact.

J'ai appris incidemment que cette femme issue de la bonne bourgeoisie nantaise avait épousé l'immense constitutionnaliste Guy Carcassonne.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, claire bretécher, revue pilote, humour, bd, gotlib, mandryka, l'écho des savanes

dimanche, 01 décembre 2019

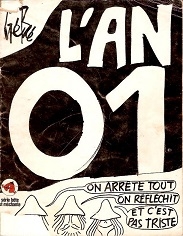

LA GUEULE OUVERTE DE GÉBÉ

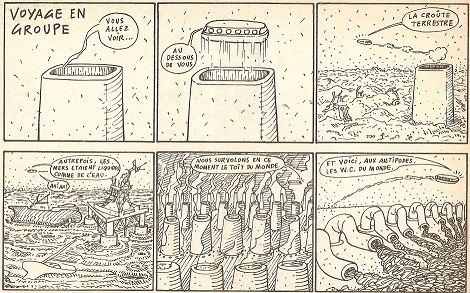

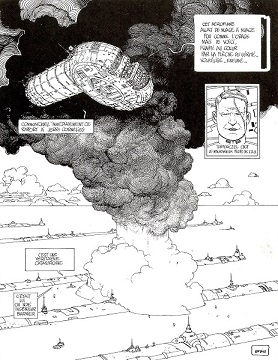

Dans La Gueule ouverte, à laquelle il a donné quelques pages, Gébé pouvait être un auteur de science-fiction presque pédagogique, quoique catastrophiste.

***

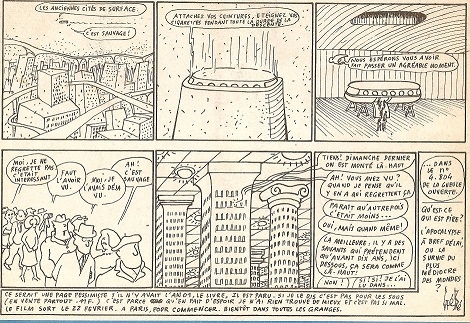

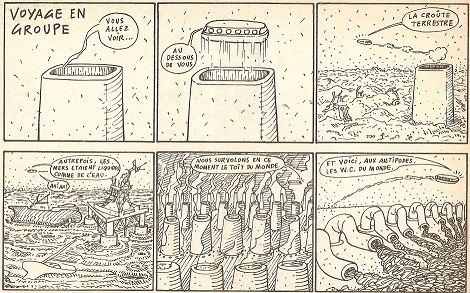

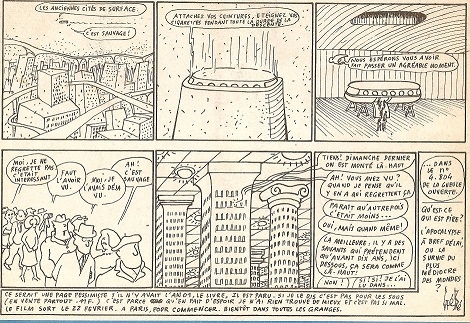

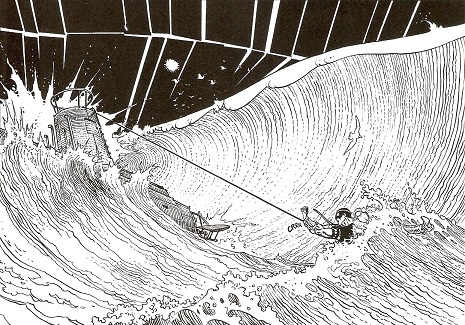

Ça, c'est la dernière page du n°4 de La Gueule ouverte : après le cataclysme, l'humanité s'est réfugiée dans "Les Cavernes d'acier" (cf. Isaac Asimov, l'inventeur des "trois lois de la robotique"). Des voyages "touristiques" sont organisés pour le dépaysement, le plaisir et l'effroi des citadins du futur. Gébé était un vrai militant de la défense de l'environnement.

***

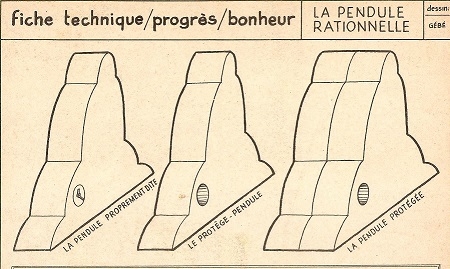

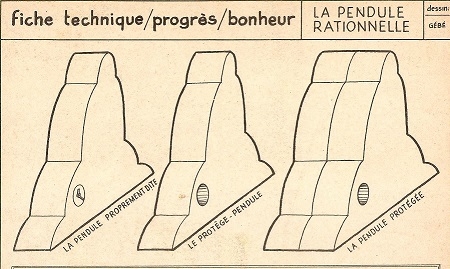

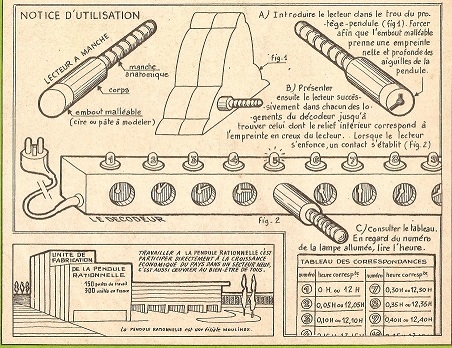

Ça, c'est la dernière page du n°2 de La Gueule ouverte. Gébé aime bien construire du "narratif" à partir d'une idée qui nous semble improbable. Ici, sa "pendule rationnelle" pousse le "rationnel" (à la sauce Gébé) dans ses derniers retranchements. Le rationnel en ressort tortillonné à mort, vampirisé, irrespirable.

***

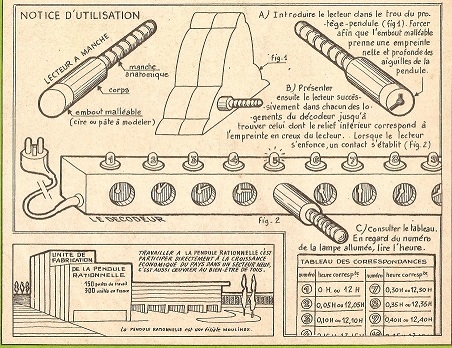

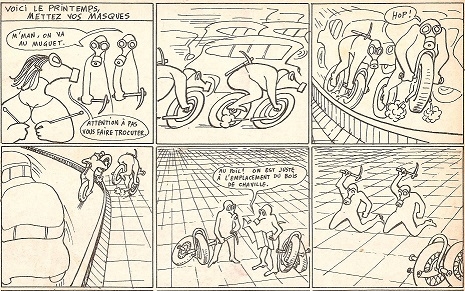

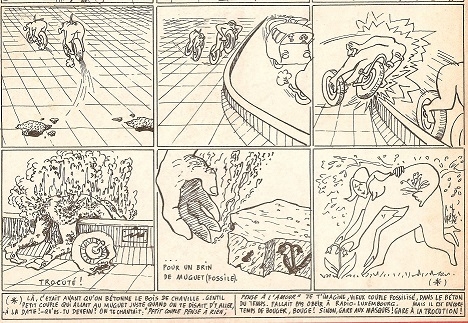

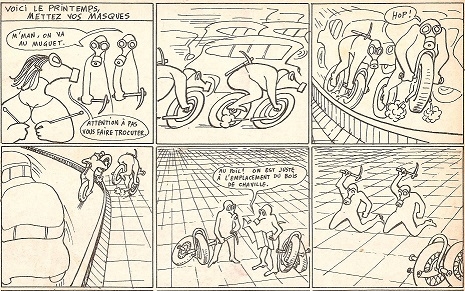

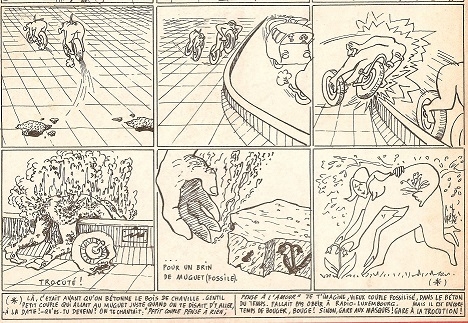

Dans la dernière page du n°5 de La Gueule ouverte, Gébé imagine un drôle de printemps : « Voici le printemps, mettez vos masques ». Les deux gars annoncent à leur mère qu'ils "vont au muguet". « Attention à pas vous faire trocuter », se contente de répondre la mère. Arrivés à l'emplacement supposé du Bois de Chaville, ils creusent à la pioche pour récupérer deux beaux fossiles de muguet. Mais au retour, le deuxième se fait "trocuter". Qu'est-ce qu'on rigole !

***

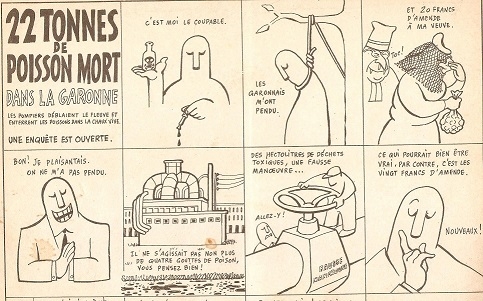

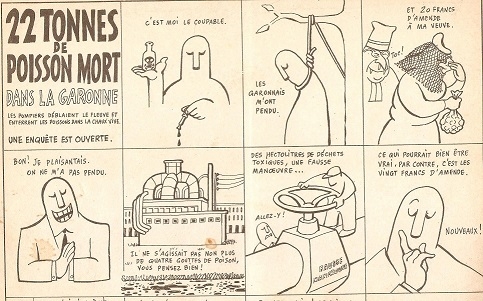

Dans le n°10 de La Gueule ouverte, Gébé imagine le plaidoyer du P.-D. G. d'une entreprise qui a pollué la Garonne (22 tonnes de poissons morts). Le discours est caricaturé, on s'en doute, mais pas tant que ça, finalement : la mauvaise foi du patron est intacte. Et si la secrétaire fictive, à la fin, annonce au bonhomme que "des gens" viennent pour le pendre, c'est juste Gébé qui rêve. Le nom de Ceyrac est celui du patron du C.N.P.F. (le MEDEF de l'époque).

***

Note : désolé pour la lisibilité des textes dessinés, mais La Gueule ouverte étant imprimée dans un format improbable, j'ai déjà dû m'y prendre à deux fois pour scanner les pages. Faire mieux aurait été trop "gourmand".

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, gébé, georges blondeaux, charlie hebdo, gébé il est fou, gébé l'an 01, éditions du square, bd, cabu, reiser, dessin de presse, bande dessinée, gébé, georges blondeaux, charlie hebdo, gébé il est fou, gébé l'an 01, éditions du square, bd, cabu, reiser, dessin de presse, écologie, la gueule ouverte, pierre fournier

LA GUEULE OUVERTE DE GÉBÉ

Dans La Gueule ouverte, à laquelle il a donné quelques pages, Gébé pouvait être un auteur de science-fiction presque pédagogique, quoique catastrophiste.

***

Ça, c'est la dernière page du n°4 de La Gueule ouverte : après le cataclysme, l'humanité s'est réfugiée dans "Les Cavernes d'acier" (cf. Isaac Asimov, l'inventeur des "trois lois de la robotique"). Des voyages "touristiques" sont organisés pour le dépaysement, le plaisir et l'effroi des citadins du futur. Gébé était un vrai militant de la défense de l'environnement.

***

Ça, c'est la dernière page du n°2 de La Gueule ouverte. Gébé aime bien construire du "narratif" à partir d'une idée qui nous semble improbable. Ici, sa "pendule rationnelle" pousse le "rationnel" (à la sauce Gébé) dans ses derniers retranchements. Le rationnel en ressort tortillonné à mort, vampirisé, irrespirable.

***

Dans la dernière page du n°5 de La Gueule ouverte, Gébé imagine un drôle de printemps : « Voici le printemps, mettez vos masques ». Les deux gars annoncent à leur mère qu'ils "vont au muguet". « Attention à pas vous faire trocuter », se contente de répondre la mère. Arrivés à l'emplacement supposé du Bois de Chaville, ils creusent à la pioche pour récupérer deux beaux fossiles de muguet. Mais au retour, le deuxième se fait "trocuter". Qu'est-ce qu'on rigole !

***

Dans le n°10 de La Gueule ouverte, Gébé imagine le plaidoyer du P.-D. G. d'une entreprise qui a pollué la Garonne (22 tonnes de poissons morts). Le discours est caricaturé, on s'en doute, mais pas tant que ça, finalement : la mauvaise foi du patron est intacte. Et si la secrétaire fictive, à la fin, annonce au bonhomme que "des gens" viennent pour le pendre, c'est juste Gébé qui rêve. Le nom de Ceyrac est celui du patron du C.N.P.F. (le MEDEF de l'époque).

***

Note : désolé pour la lisibilité des textes dessinés, mais La Gueule ouverte étant imprimée dans un format improbable, j'ai déjà dû m'y prendre à deux fois pour scanner les pages. Faire mieux aurait été trop "gourmand".

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, gébé, georges blondeaux, charlie hebdo, gébé il est fou, gébé l'an 01, éditions du square, bd, cabu, reiser, dessin de presse, bande dessinée, gébé, georges blondeaux, charlie hebdo, gébé il est fou, gébé l'an 01, éditions du square, bd, cabu, reiser, dessin de presse, écologie, la gueule ouverte, pierre fournier

samedi, 30 novembre 2019

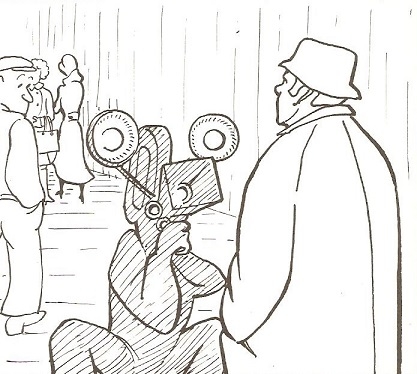

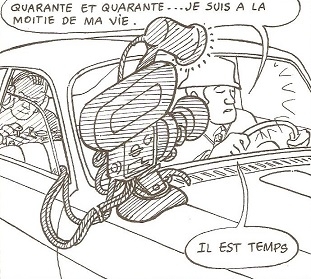

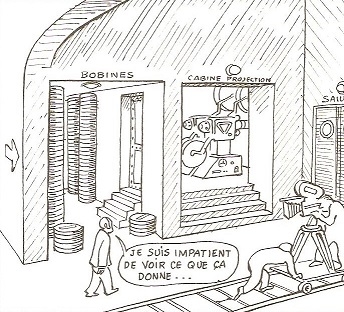

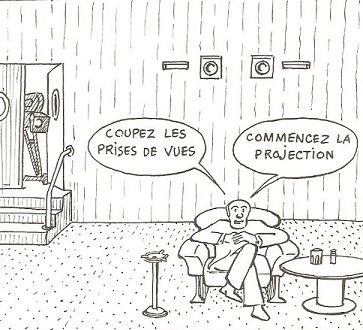

GÉBÉ : FILMER SA VIE

Pour clore cet hommage à un grand dessinateur assez oublié, voici l'histoire qui a peut-être inspiré Peter Weir pour son film The Truman show. Le titre de la double page est vraiment "Filmer sa vie". Bon, la problématique est très différente : il n'y a aucune duperie dans la BD de Gébé, alors que dans le film, Truman est le dindon d'une farce à l'échelle mondiale, dont tout l'entourage fictif qui lui sert de cadre de vie est complice.

Avec Gébé, l'homme arrive librement à quarante ans, quoique sous l’œil de caméras à la fois très présentes et dessinées comme des fantômes. Un bilan médical s'impose : tout dépendra de ce que dira le docteur. « Vous avez encore quarante ans à vivre. – Quarante et quarante ... Je suis à la moitié de ma vie. Il est temps ».

Le jour où tout bascule, le jour de la dernière image qui sera prise de sa propre vie et où il va s'asseoir pour le restant de ses jours pour voir sur l'écran défiler le film de son existence depuis le moment où il est sorti du ventre de sa mère (se voir naître : quel fantasme ! Voir l'avant-dernière vignette : ce n'est pas cette "photo" que je garde de ma mère). Je regrette presque que Gébé n'ait pas, dans sa petite histoire, placé une caméra dans la salle de projection pour enregistrer le personnage pour immortaliser ses quarante ans de visionnage ininterrompu. Vous vous rendez compte ? Un film qui durerait quatre-vingts ans !

Dans le film de Peter Weir, le jour où tout bascule, c'est celui où Truman, après quelques minuscules incidents (un projo qui tombe du faux ciel = du plafond), se met à réfléchir et à se dire que, finalement, s'il rencontre chaque matin au même endroit ce même couple de voisins qui le salue chaque matin de la même manière, ce n'est pas normal.

Et s'il finit par échapper à l'émission de télé-réalité dont il est la vedette, c'est parce qu'il a compris qu'il était l'acteur principal d'un film qui se tournait à son insu, et dont aucun élément n'était "naturel", mais était précisément prévu dans le scénario écrit. Le film reste intéressant, et sa problématique assez juste : notre monde fait d'images, d'écrans où chacun est avide de se médiatiser n'est-il pas devenu le plateau d'une gigantesque émission de télé-réalité ?

L'idée de Gébé est beaucoup plus foutraque et nonsensique. Il ne s'embarrasse pas d'une problématique : il est ailleurs. Mais ça ne l'empêche pas d'anticiper notre présent : les quarante premières années du personnage ne sont rien d'autre qu'un long, très long, interminable "SELFIE" (dont nous lecteurs ne saurons rien d'autre que la première image).

Je recommande particulièrement la dernière vignette : en marge du spectacle de la vie, la vie réelle continue (les machinistes ont-ils le secret de la "vraie vie" qui, comme on sait depuis Rimbaud, est toujours ailleurs ?).

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, gébé, georges blondeaux, charlie hebdo, gébé il est fou, gébé l'an 01, éditions du square, bd, cabu, reiser, dessin de presse

vendredi, 29 novembre 2019

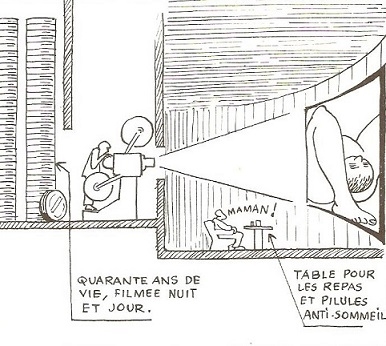

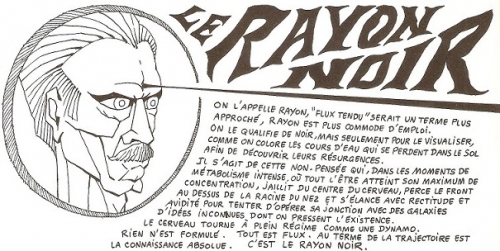

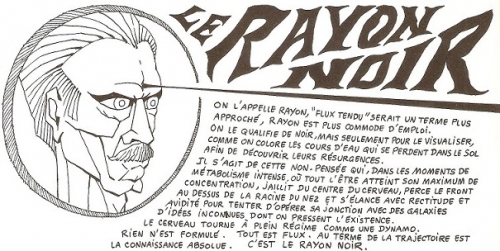

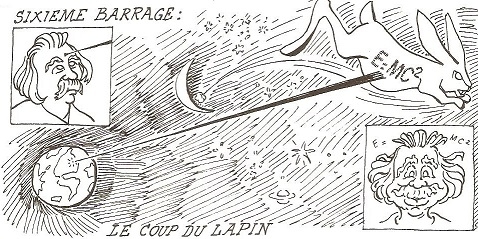

GÉBÉ ET LE RAYON NOIR

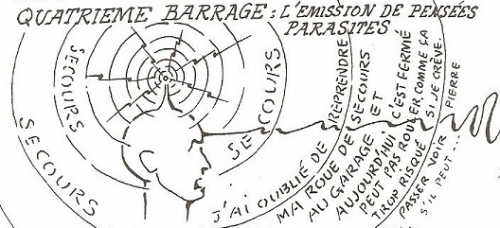

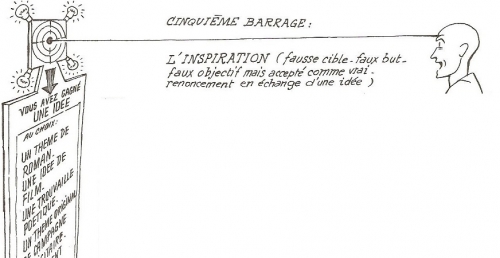

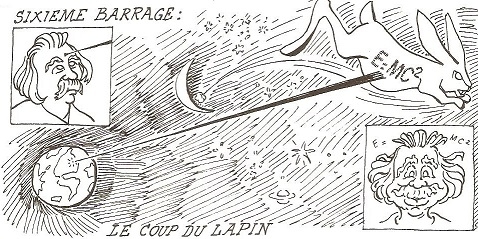

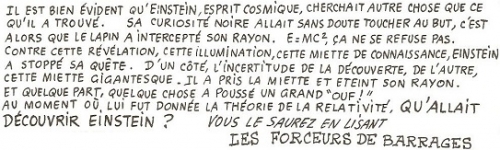

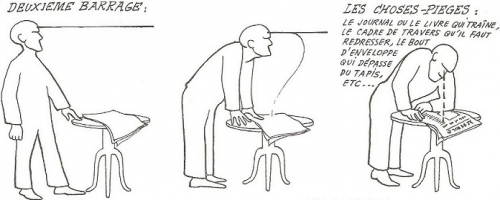

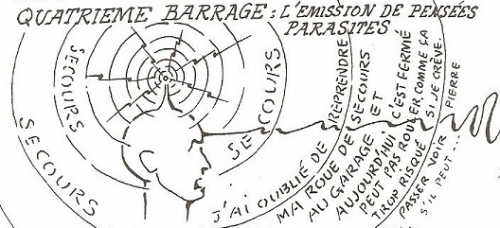

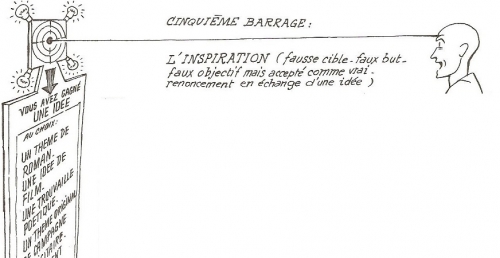

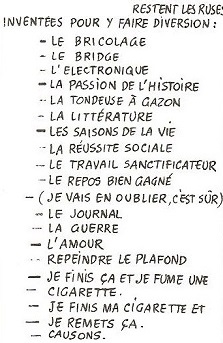

Gébé était doté d'une imagination visuelle vertigineuse, phénoménale, torrentielle, capable de formuler graphiquement des idées d'une grande abstraction (en théorie), mais qui constituaient pour lui un questionnement d'ordre vital. Ici, il énumère tout ce qui détourne l'homme de l'essentiel : de la pierre à briquet jusqu'à la théorie de la relativité d'Einstein (cet "esprit cosmique"), tout y passe, les préoccupations banales, les activités ordinaires, les nécessités pratiques, la création artistique, et même le génie scientifique. Gébé est impitoyable.

La phrase qui résume cette introduction est évidemment : « Au terme de la trajectoire est la connaissance absolue ». Et c'est là que commence le mystère. "La connaissance absolue" ? Pour moi, ce qui préoccupe Gébé tout au fond est tout à fait intéressant, voire séduisant, mais constitue une énigme. Vous avez dit "connaissance absolue" ? Qu'entendez-vous par là ? Parce que de mon côté, "par là, j'entends pas grand-chose" (citation). Pour résumer ma position : fasciné mais perplexe.

C'est indéniable : Gébé a l'art de mettre en images ses obsessions.

Gébé se réfère-t-il à la définition que donne André Breton du surréalisme dans son Premier Manifeste ? « SURRÉALISME, n.m. Automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale ». Cela cadrerait plus ou moins, mais ce serait bien décevant. Certes, historiquement le surréalisme continue à fasciner des tas de gens, mais quelle barbe, cette façon de pontifier et de prétendre légiférer par sentences !

Gébé était-il tenté par tout ce que l'extrême-Orient a construit autour du vide, du mouvement du monde, de l'appartenance au Grand Tout des petites fourmis humaines ? Etait-il Tao ? Etait-il Zen ? Satori ? Nirvana ? Epectase ? Etait-il du côté du Bouddha ?

Si tout ce que nous pensons, voulons, disons, faisons est pour nous une échappatoire, une dérobade devant l'obstacle, un détour lâche pour éviter d'affronter l'inconnu, franchement, qu'est-ce qui reste ? J'avoue que cette quête de Gébé me fascine (le dessin y est pour beaucoup, c'est sûr), mais je n'arrive pas à la comprendre, et encore moins à la partager.

Gébé éprouve, et visiblement avec une grande force, une aspiration à l'ascétisme. Son idée de L'An 01 vient probablement de là. Peut-être la vie recluse, la vie monacale l'aurait-elle comblé ? J'en doute un peu : voir les personnages de Michel Houellebecq dans Soumission et Sérotonine.

Dans la liste des "faux buts" figurant ci-dessus sur l'affiche : un thème de roman, une idée de film, une trouvaille poétique, un thème original de campagne publicitaire, un argument politique de poids, etc.

On trouve sans cesse dans son oeuvre des colères contre l'invasion de la vie humaine par des objets souvent inutiles, et plus généralement par l'univers matériel. On trouve aussi ce constant mouvement de l'esprit en direction du dépouillement.

Qu'est-ce qu'il lui faut, à Gébé ? "Einstein cherchait autre chose". C'est là que je me dis que le père Gébé ne touchait pas terre. En français : il planait. Ce qui est sûr, c'est que peu d'artistes planent avec une telle force.

La double page "Le Rayon noir" figure dans Qu'est-ce que je Fous là ? (Editions du Square, 1976), mais "les forceurs de barrages", quarante ans après, on les attend toujours.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, gébé, georges blondeaux, charlie hebdo, gébé il est fou, gébé l'an 01, éditions du square, bd, cabu, reiser, dessin de presse, bande dessinée, gébé, georges blondeaux, charlie hebdo, gébé il est fou, gébé l'an 01, éditions du square, bd, cabu, reiser, dessin de presse

GÉBÉ ET LE RAYON NOIR

Gébé était doté d'une imagination visuelle vertigineuse, phénoménale, torrentielle, capable de formuler graphiquement des idées d'une grande abstraction (en théorie), mais qui constituaient pour lui un questionnement d'ordre vital. Ici, il énumère tout ce qui détourne l'homme de l'essentiel : de la pierre à briquet jusqu'à la théorie de la relativité d'Einstein (cet "esprit cosmique"), tout y passe, les préoccupations banales, les activités ordinaires, les nécessités pratiques, la création artistique, et même le génie scientifique. Gébé est impitoyable.

La phrase qui résume cette introduction est évidemment : « Au terme de la trajectoire est la connaissance absolue ». Et c'est là que commence le mystère. "La connaissance absolue" ? Pour moi, ce qui préoccupe Gébé tout au fond est tout à fait intéressant, voire séduisant, mais constitue une énigme. Vous avez dit "connaissance absolue" ? Qu'entendez-vous par là ? Parce que de mon côté, "par là, j'entends pas grand-chose" (citation). Pour résumer ma position : fasciné mais perplexe.

C'est indéniable : Gébé a l'art de mettre en images ses obsessions.

Gébé se réfère-t-il à la définition que donne André Breton du surréalisme dans son Premier Manifeste ? « SURRÉALISME, n.m. Automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale ». Cela cadrerait plus ou moins, mais ce serait bien décevant. Certes, historiquement le surréalisme continue à fasciner des tas de gens, mais quelle barbe, cette façon de pontifier et de prétendre légiférer par sentences !

Gébé était-il tenté par tout ce que l'extrême-Orient a construit autour du vide, du mouvement du monde, de l'appartenance au Grand Tout des petites fourmis humaines ? Etait-il Tao ? Etait-il Zen ? Satori ? Nirvana ? Epectase ? Etait-il du côté du Bouddha ?

Si tout ce que nous pensons, voulons, disons, faisons est pour nous une échappatoire, une dérobade devant l'obstacle, un détour lâche pour éviter d'affronter l'inconnu, franchement, qu'est-ce qui reste ? J'avoue que cette quête de Gébé me fascine (le dessin y est pour beaucoup, c'est sûr), mais je n'arrive pas à la comprendre, et encore moins à la partager.

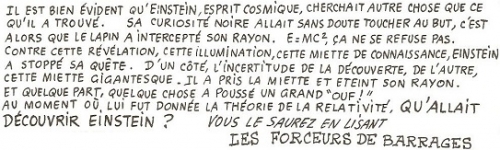

Gébé éprouve, et visiblement avec une grande force, une aspiration à l'ascétisme. Son idée de L'An 01 vient probablement de là. Peut-être la vie recluse, la vie monacale l'aurait-elle comblé ? J'en doute un peu : voir les personnages de Michel Houellebecq dans Soumission et Sérotonine.

Dans la liste des "faux buts" figurant ci-dessus sur l'affiche : un thème de roman, une idée de film, une trouvaille poétique, un thème original de campagne publicitaire, un argument politique de poids, etc.

On trouve sans cesse dans son oeuvre des colères contre l'invasion de la vie humaine par des objets souvent inutiles, et plus généralement par l'univers matériel. On trouve aussi ce constant mouvement de l'esprit en direction du dépouillement.

Qu'est-ce qu'il lui faut, à Gébé ? "Einstein cherchait autre chose". C'est là que je me dis que le père Gébé ne touchait pas terre. En français : il planait. Ce qui est sûr, c'est que peu d'artistes planent avec une telle force.

La double page "Le Rayon noir" figure dans Qu'est-ce que je Fous là ? (Editions du Square, 1976), mais "les forceurs de barrages", quarante ans après, on les attend toujours.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, gébé, georges blondeaux, charlie hebdo, gébé il est fou, gébé l'an 01, éditions du square, bd, cabu, reiser, dessin de presse, bande dessinée, gébé, georges blondeaux, charlie hebdo, gébé il est fou, gébé l'an 01, éditions du square, bd, cabu, reiser, dessin de presse

jeudi, 28 novembre 2019

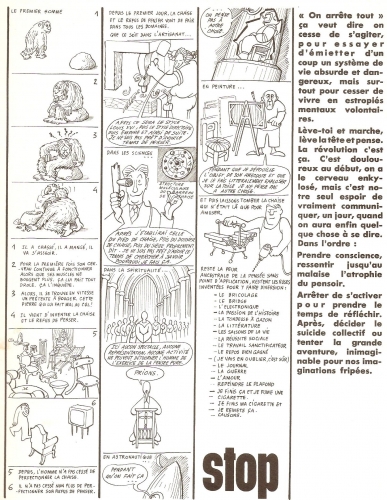

GÉBÉ ET LA PENSÉE SANS POINT D'APPLICATION

La renommée de Cabu n'est pas à faire : elle plane au firmament des dessinateurs de presse, qui rêveraient d'avoir un jour léché le bout de sa bottine, qui devait forcément contenir et répandre un peu du génie de leur possesseur. Son assassinat l'a propulsé bien malgré lui au panthéon des héros définitifs : ceux qui ne peuvent plus rien dire sur eux-mêmes et sur le monde tel qu'il va mal, et qui sont obligés de subir tous les hommages posthumes, du meilleur jusqu'au pire..

La renommée de Reiser, elle, est plus clandestine et peut-être, chez certains, honteuse. Lui c'est le sale gosse qui cultive sur sa fenêtre, dans son bac à fleurs hideuses, un "Gros Dégueulasse" qui montre ses couilles qui pendent sur un slip sale qui bâille, une "Jeanine" qui le vaut bien, puisqu'elle pète, fume des Tampax et ne se fait plus aucune illusion sur les efforts (principalement féminins) pour soigner les apparences. Le goût pour les dessins de Reiser s'affiche avec moins d'évidence que l'adhésion spontanée à ceux de Cabu.

La renommée de Gébé, c'est une autre paire de manche. Il fait figure de glorieux méconnu. Les œuvres de Cabu sont accessibles à tout le monde. Des efforts ont été faits pour publier le travail de dessinateur de presse de Reiser (merci Delfeil de Ton). Pour Gébé, sauf erreur de ma part, c'est makache bono, nib de nib, rien, que dalle. Pourtant, sur le plan graphique (je veux dire "esthétique"), Gébé est, je crois supérieur à Reiser. Cabu, je ne peux pas le comparer : ce sont deux mondes trop différents. Cabu ne perd jamais de vue les vrais décors et les vrais paysages, la société concrète et les personnages de la réalité (voir la frise du Canard enchaîné en pages intérieures). Gébé, au contraire, la déteste, la société concrète. Ses personnages et ses décors sont en général stylisés.

Gébé, c'est Novalis, vous savez, ce "Romantique allemand" qui voyait au sommet de la plus haute montagne la "blaue Blume" qu'il devait consacrer sa vie à aller cueillir. L'abstraction pure. Gébé, c'est la quête effrénée, angoissée, quasi-obsessionnelle de l'ABSOLU. La réalité triviale de la vie ordinaire des millions de gens qui font une population française (mondiale) est tellement à vomir qu'il préfère regarder plus loin, et surtout plus haut.

Page après page, volume après volume, Gébé enfonce le même clou : qu'est-ce qu'on fout là, tous tant que nous sommes, forcément ensemble et forcément seuls ? En posant cette question, Gébé montre qu'il éprouve avec intensité quelque chose qu'on est obligé d'appeler le sens du tragique. L'exemple qui va suivre, pour illustrer cette idée qui dépasse les dimensions humaines, se sert de la chaise, cet objet quotidien d'une belle banalité, cet outil du repos mérité du travailleur, qui devient pour l'auteur une figure typique de la déviation qui fait manquer le chemin de la Vérité. La chaise, cet objet si pratique, marque de l'ingéniosité humaine, n'est qu'une dérision du possible dont il entrevoit la silhouette au loin. Il y a une vraie inquiétude dans cette préoccupation.

Aujourd'hui donc, une planche tirée de L'An 01 (Editions du Square, 1972). L'auteur raconte à sa façon l'histoire du progrès technique. Selon lui, toute l'ingéniosité, toute l'énergie, toute l'inventivité humaine n'est qu'un pur gaspillage de trésors, au détriment de la seule interrogation qui vaille, la seule question à laquelle il est authentiquement vital de répondre : qu'est-ce que je fous là (Editions du Square, 1976) ?

Ça commence par Cromagnon, parti pour se reposer après ses activités de plein air :

Gébé ne dénonce ici rien d'autre, dans le progrès technique, que le refus d'un progrès proprement humain. Il y aurait presque, dans ces aspirations au dépassement de toutes les contingences matérielles, dans ces appels à s'élever au-dessus de sa pauvre condition humaine, quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui le "développement personnel". Je ne suis pas sûr d'adhérer à ce projet (litote).

Ci-dessus, j'aime assez cette idée de la religion comme refus de "penser librement".

Gébé, dans le fond du fond, est un véritable extrémiste, qui va beaucoup plus loin, en matière de négation, que des gens comme Günther Anders ou Philippe Muray. Car pour lui, la question qui remplace toutes les autres et qui les vaut toutes est :

« Qu'est-ce que je fous là ? ».

On a reconnu Picasso. Voir ici (21 novembre) le "Tac au tac" où Gotlib met en scène son copain Reiser.

Là est le point de l'énigme. Car la question se pose de savoir ce que Gébé entendait par "pensée sans point d'application". "La pensée pour la pensée", n'est-ce pas la même chose que "l'art pour l'art" ? L'idée est séduisante : tout ce que je pense, s'il prend corps dans un objet réel (concret, social ou autre), devient un gâchis. Tant que la pensée reste "pure", elle échappe au dérisoire qui est le destin de toutes les réalités fabriquées par l'homme.

Je me dis que ce "concept" (si c'en est un) ressemble à une déclaration d'amour pour le rêve, la rêverie, voire la rêvasserie. Si toutes les activités humaines ordinaires sont à considérer comme des "diversions", que reste-t-il ? "Le silence éternel des espaces infinis m'effraie" ? A cette assertion pascalienne, la 'pataphysique répond avec pertinence : « Le vacarme intermittent des petits coins me rassure. »

Liste non exhaustive de "diversions" dénoncées par Gébé et présentées comme des voies de garage. Je n'ai aucune compétence en psychanalyse, mais je me dis que Gébé aurait tâté de la psychanalyse lacanienne que je n'en serais pas trop étonné. Vous savez, cette histoire de l' « objet petit a » qui, en tombant, laisse advenir quelque chose de la "vérité du Sujet". Gébé était-il prisonnier de ce fantasme ?

On comprend la raison de l'inactualité du travail de Gébé : il était avant tout un cérébral. Attention, je n'ai pas dit "intellectuel", et encore moins "intello", cette sale race de gens qui font passer la réalité réelle dans la moulinettes des sciences humaines pour la réduire en concepts, notions, idées, chiffres de statistiques. S'il est "cérébral", c'est de façon tellement charnelle, vécue et souffrante que le lecteur le croit proche de lui à pouvoir le toucher.

***

Note : on trouve dans le volume Qu'est-ce que je Fous là ? une amorce de réponse à la question que je me pose au sujet de ce qui préoccupe Gébé : un planche double intitulée Le Rayon noir. Tout y est fait pour aboutir à ce qu'il appelle la "Connaissance Absolue". J'y reviendrai peut-être.

09:05 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, gébé, georges blondeaux, charlie hebdo, gébé il est fou, gébé l'an 01, éditions du square, bd, cabu, reiser, dessin de presse

mercredi, 27 novembre 2019

L’IDÉALISME DE GÉBÉ

Il s'appelait Georges Blondeaux.

La planche est tirée de Il est Fou, Editions du Square, 1971 : en apparence, le petit bureaucrate passif et anesthésié est un modèle de soumission à son supérieur, à sa hiérarchie, au système. Mais il suffit que Gébé braque son microscope sur ce qui se passe à l'intérieur de ce travailleur modèle pour que l'eau dormante se transforme en geyser brûlant. Le petit employé de bureau se transforme alors en une furie au potentiel révolutionnaire. Heureusement, l'éruption n'est que velléitaire et le volcan qui menaçait de tout détruire retrouve rapidement le sommeil.

Tout est dans le « Il suffirait que ... ». Gébé était un idéaliste inguérissable. En 1971, il n'avait pas encore imaginé L'An 01, cette rêverie adolescente où se manifeste le fantasme enfantin de la toute-puissance. L'An 01 aujourd'hui apparaît pour ce qu'il était déjà à l'époque : une rêverie niaise, vaine et sans conséquence. Le pire, c'est que pas mal de gens, à l'époque se sont laissé bercer par ce qui n'était, à tout prendre, qu'une fable intéressante, un conte de fées. Mai 1968 n'était pas loin : « Il est interdit d'interdire. », et autres fadaises attestant l'immaturité de leurs auteurs.

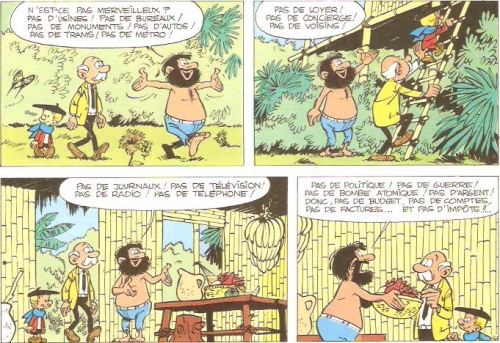

Un enfantillage en tout point semblable à ce qu'on trouve dans une BD directement destinée cette fois aux enfants : Benoît Brisefer, le petit garçon inventé par Peyo, l'auteur des Schtroumpfs, doué d'une force herculéenne (sauf quand il a le rhume), dans l'épisode (n°1, Dupuis, 1962) des Taxis rouges. A cause des méchants, il débarque dans une île où un ex-directeur de banque a trouvé le "paradis terrestre". Suit l'énumération par celui-ci de tous les inconvénients de la vie ordinaire dont il est désormais débarrassé. La liste des plaintes du petit bureaucrate de Gébé n'en diffère pas de grand-chose.

Sans doute Gébé ne prenait-il pas à ce point ses désirs pour des réalités, mais ce qui est sûr, c'est que la réalité telle que les gens la vivent en temps ordinaire était pour lui, en soi, une blessure terrible. Il était habité, que dis-je, il était hanté par l'idée de tous les possibles auxquels on renonce dans la vie ordinaire. Il était sincèrement révolté et humilié par la résignation morale et l'avachissement intellectuel qu'il observait chez des populations qui consentent massivement au pauvre sort qui leur est fait par le système.

Et ce dessinateur hors pair était en mesure de donner à sa cruelle insatisfaction existentielle une visibilité d'une grande force : son trait puissant, pictural et impeccable va à l'essentiel. Gébé savait insuffler à ses rêves un "effet de réel" saisissant. Ils prenaient corps avec une intensité telle qu'ils étaient capables d'amener le lecteur à croire en leur concrétisation prochaine. Il va de soi que le mirage s'évanouit au moment où l'on croit le toucher.

Le récit d'une aspiration profonde, d'une frustration, et finalement d'une résignation.

Mais l'idée de L'An 01 est déjà en germe.

Note ajoutée le 15 janvier 2020 : la page de Gébé est publiée dans le n°6 de Charlie Hebdo (lundi 11 février 1971).

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, gébé, georges blondeaux, charlie hebdo, gébé il est fou, gébé l'an 01, éditions du square, bd, benoît brisefer, peyo, peyo les taxis rouges

samedi, 09 novembre 2019

CABU : L'ART DU TRAIT

Ambiance au café "La Belle vie" à Portsall (Finistère), au temps de l'Amoco Cadiz.

Les chauffeurs de camions citernes chargés d'évacuer le pétrole ramassé ont trois heures pour se cirer la gueule.

Un petit tour à Authon (Loir-et-Cher) où vit une population sous l'ombre tutélaire et protectrice d'un châtelain à l'ancienne qui a nom Valéry Giscard d'Estaing.

Le maire.

Le garde-chasse du châtelain.

Une très belle grenouille venue à un meeting de Chirac.

Un employé de la Manufacture d'armes de guerre (le grand dada de Cabu) à Saint-Etienne.

Un habitant de Saint-Martin-sur-Oreuse, commune où un autre habitant du nom de Georges Marchais avait défrayé la chronique.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bd, bande dessinée, cabu, charlie hebdo, france profonde, caricature, amoco cadiz, valéry giscard d'estaing, jacques chirac, georges marchais

vendredi, 08 novembre 2019

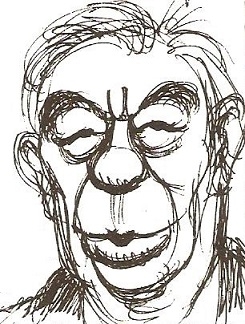

CABU : L'ART DE CROQUER

Le trait de Cabu.

Ici, rien que des "anonymes" qui mériteraient de ne pas l'être, tirés de ses

« reportages dans la France profonde », publiés dans Charlie Hebdo.

Alors là, le para ? Ou bien le punk ?

Que ce soient des trognes, des trombines, des bouilles ou des bobines, l'art du trait de Cabu fait mouche à tous les coups.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bd, bande dessinée, cabu, charlie hebdo, france profonde, caricature

mardi, 23 janvier 2018

LA BD EN VISITE A LYON (3)

Aujourd'hui JEAN-CHARLES KRAEHN.

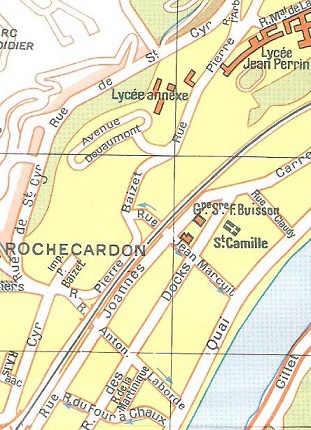

Il n'y a pas beaucoup d'auteurs de BD, à ma connaissance, qui se soient intéressés à Lyon dans les histoires qu'ils racontent. J'ai parlé récemment d'Olivier Berlion (ici), qui donne la vieille cité pour cadre à ses intrigues, seul (Rochecardon - Histoires d'en ville, Glénat, trois tomes) ou sur des scénarios d'Eric Corbeyran (Sales mioches, Casterman, sept épisodes parus).

Cette dernière série, qui "marchait" paraît-il assez bien, s'est interrompue pour une raison que j'ignore, et ce qui en restait, du moins à ce que m'a dit un bouquiniste spécialisé, aurait été envoyé au pilon. Si c'est bien vrai, c'est bien bête : le dessin de Berlion donnait une vraie vie aux pentes de la Croix-Rousse, entre Rhône et Saône (et presque jamais au-delà des Terreaux), et savait vous entraîner dans des bambanes de l'île Barbe (Saône) au cours d'Herbouville (Rhône) en passant par les traboules des pentes.

Carte postale 1 (vignette inaugurale de la série) :

l'ancienne bibliothèque municipale de l'avenue Adolphe Max, avec Fourvière qui veille dessus.

Ah les traboules ! Bon, les touristes en connaissent UNE (ou plutôt une suite, quasi-obligée) : celle dont leurs grappes disciplinées parcourent l'itinéraire compliqué, et qui va de la cour des Voraces (place Colbert) à la place des Terreaux, après être passée par les rues Imbert-Colomès, Tables-Claudiennes, Burdeau, René-Leynaud, Capucins et Sainte-Marie-des-Terreaux, presque toujours à l'abri de la pluie. Au 10 rue des Capucins (mes excuses : c'est au 6), ils traversent une grande cour intérieure, au fond à droite de laquelle, juste avant l'escalier vers la petite place des Capucins (où mon copain WHKL n'oublie jamais, chaque fois qu'il redescend par la Grande-Côte, de pisser contre la porte de la secte "Scientologie"), on voyait l'enseigne de l'imprimerie Cretin. Au bas de l'escalier de Sainte-Marie des Terreaux créchaient les ambulances Cornillon, dont on voyait en passant les véhicules blancs (des CX dans mes derniers souvenirs de la chose) stationnés dans une cour défendue par les deux battants béants d'une grille impressionnante.

Au bout de la rue Tramassac, l'ouverture de la rue du Bœuf avant d'attaquer la montée du Chemin-Neuf.

Mais à part cet itinéraire dûment balisé par l'Office de Tourisme et répertorié dans les guides, pour ce qui est des traboules des pentes, c'est nib de nib, peau de balle et balai de crin. Sauf erreur, toutes les portes et grilles qui, ouvertes, autorisaient autrefois le passage, ont été progressivement verrouillées. Puis ç'a été le tour des entrées d'immeubles de se munir de divers moyens de protéger la frilosité des habitants de toute intrusion des méchants. Mais trêve de bavardage : parlons BD.

Carte postale 2 :

Les pentes de la Croix-Rousse, vues d'en face.

La série policière aujourd'hui à succès Gil Saint-André a démarré en 1998 avec, au scénario et au dessin des deux premiers épisodes Jean-Charles Kraehn, qui a ensuite confié la partie graphique à Vallée. Le douzième épisode est paru : on ne change pas une équipe qui gagne (en fait, le dessinateur a changé plusieurs fois, ce qui, selon moi, n'est pas très bon signe). Je me contenterai de quelques épisodes initiaux du premier "cycle", ceux qui nous lancent sur des fausses pistes (un maniaque sexuel puis des kidnappeurs d'enfant, vils homosexuels par-dessus le marché) : l'action démarre en effet à Lyon, mais elle bifurque, à partir du troisième, vers la Suisse, après avoir fait étape en Bretagne puis en Belgique, ce qui nous éloigne du sujet.

La ficelle de Fourvière, avec un rhume à l'intérieur.

Pour faire vite, le héros se fait chourer sa meuf parce qu'elle a, sans le savoir, une sœur jumelle (la mère est une vilaine cachottière, mais elle va le payer cher), et qu'un dangereux réseau de méchants qui a les moyens kidnappe tous les vrais jumeaux qui passent à sa portée pour qu'un savant fou puisse faire des expériences, en vue de fabriquer « la pilule de jouvence éternelle ». Je passe sur les péripéties, finalement anodines.

Carte postale 3 :

l'immeuble du Vieux-Lyon qu'il n'est pas convenable de ne pas avoir vu, place neuve Saint-Jean. C'est là qu'habite la jeune beurette fliquette qui apporte son aide (et son corps à l'occasion) au héros.

Le héros est un jeune, beau, riche chef d'entreprise. En plus de sa belle réussite sociale, il est plein de talents : il a son brevet de pilote d'avion, il a une vieille voiture mais il tient avec maestria le volant de la Ferrari Testarossa qui lui tombe sous la main, il manie le pistolet avec dextérité, etc. En plus, il a une femme belle, intelligente et charmante, et une petite Sabine adorable. Il habite une belle villa moderne avec piscine, quelque part "sur les hauteurs de Lyon" (sans plus de précision, pas loin de la colline de Fourvière, mais pas loin non plus de l'épicerie de Lakdar, le "p'tit arabe", en bas d'une côte). Et ça finit par faire beaucoup pour un seul homme. Car on a le droit de trouver le portrait un peu "chargé".

Là, le héros dévale les escaliers du passage Mermet, qui donne sur la rue René Leynaud (poète lyonnais, fusillé par les Allemands en 1944, parce qu'ils n'aimaient pas les "terroristes"). J'aimerais beaucoup qu'on m'explique par quel miracle Gil Saint-André a fait, venant du vieux Lyon (voir image précédente), pour dévaler juste après les pentes de la Croix-Rousse.

En bas à droite on voit les quelques marches qui mènent à la cure de l'église Saint-Polycarpe. Les curés (ce n'étaient plus le père Béal et le père Voyant) avaient laissé pendant quelque temps un clochard installer son matelas sur un demi-palier. Il éteignait ses cigarettes dans un fond de bouteille en plastique rempli d'eau. Il avait effrayé la petite Juliette, qui s'était mise à trembler très fort, le jour où il m'avait hurlé, sans doute à cause de l'église voisine : « Va voir ton Seigneur ! », en élevant encore la voix sur "-gneur". On l'a un jour retrouvé mort de froid sur les marches de l'église.

Curieusement, Saint-André roule en Simca P60 (Aronde étoile 7), dont la production s'arrête en 1963, mais ce n'est pas encore un modèle "vintage" en 1971, quand le tunnel sous Fourvière est inauguré : ceci pour situer dans le temps. On doute quand même qu'elle puisse être immatriculée 5593 AY 69 en 1959 (début de la production), puisque les plaques du Rhône étaient déjà en AZ en 1958. D'ailleurs, on voit ici ou là des Renault "super 5", Peugeot 205 et Ford Transit : est-ce que ça fait raccord ? Pas évident. De même pour la Ferrari Testarossa : ne pas confondre avec la Testa Rossa de course des années 1950. Si elle est en un seul mot, elle est produite à partir de 1984, et c'est bien celle que Saint-André fauche au malfrat qui vient de se faire refroidir par les flics. Bon, je pinaille, j'ergote, je chicane sur les époques : après tout, pourquoi pas, admettons et passons sur les anachronismes, si c'en sont. Une petite frustration quand même du côté de la documentation.

Droit au sud par la rive gauche de la Saône et l'autoroute A7.

Au premier plan, de dos, la Simca P60 immatriculée 5593 AY 69.

Dit d'une façon plus générale, le Lyon de Kraehn est avant tout elliptique : la ville sert de toile de fond et de décor, mais ne joue pas de véritable rôle dans l'intrigue, contrairement à ce que font Berlion et Corbeyran, pour qui les pentes sont un personnage à part entière. L'auteur ne dédaigne pas les cartes postales, et le lecteur reste tant soit peu extérieur à tout ça, pas tout à fait comme un touriste, mais il y a de ça, tant le héros, partout où il passe, ne fait précisément que passer. La ville n'est pas "sentie".

La faute peut-être au caractère lisse du personnage principal, qui ne pose certes pas au super-mec (il prend des coups, il se foule la cheville, ...), mais un peu trop d'une seule pièce à mon goût, plein qu'il est de l'amour pour sa femme (mais enfin, l'inspecteur stagiaire, la beurette émancipée Djida a aussi des douceurs et des rondeurs bien placées, "qui vous mettent en forme pour la journée", comme dit son supérieur Fourrier : je suis assez d'accord avec Kraehn, quand ce n'est pas en papier), et aussi de candeur et de courage face aux épreuves.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, lyon, croix-rousse, vieux saint-jean, jean-charles kraehn, gil saint-andré, bd, olivier berlion, berlion rochecardon histoires d'en ville, éric corbeyran, berlion sales mioches, éditions casterman, fourvière, lyon traboules, cour des voraces, place des terreaux, ficelle de fourvière, ferrari testarossa, scientologie lyon place des capucins

mardi, 13 décembre 2016

LA BD EN VISITE A LYON (1)

Toujours Berlion.

Avec Histoires d'en ville - Rochecardon I (Alfonso), II (Karima), III (Ange), Berlion se montre plus ambitieux. Il est au scénario et, bien entendu, au dessin. Ci-dessous la place des Terreaux façon Daniel Buren (une place publique que son concepteur considérait comme son bien propre : il avait fait un procès (perdu, heureusement) à des cartepostaliers pour toucher un dividende sur les ventes).

L'histoire est juste ce qu'il faut crade et sordide pour qu'on se sente dans l'ambiance du roman noir. Le centre de gravité, au début du récit, est un café du quartier de Vaise, pas loin de la voie ferrée, tenu par "Bob", ainsi surnommé à cause d'une vague ressemblance avec Robert De Niro. Les clients sont des habitués : Alfonso Rodriguez, Kamel (qui vient pour faire des baby), Gaby, un ex-flic qui noie son marasme dans l'alcool. La serveuse, Karima, qui se fait appeler Karine, est la soeur de Kamel. Depuis peu, un certain Pinson vient prendre tous ses repas à midi. Il a des "airs mystérieux".

Et puis il y a Frank, qui la ramène, qui roule des mécaniques et qui se prend pour un gros dur, tout ça parce qu'il distribue sa came à un réseau de dealers du quartier. Lui, il a du pognon, roule en BMW, prend des airs supérieurs pour se moquer du journal que tient Al (ci-dessus, admirez le festival de sépia), mais il s'écrase face à Bob, qui se fâche après un mot méprisant pour Karima.

Parce que Bob, il en pince pour ce beau brin de fille. Malheureusement, elle, c'est Al qu'elle aime. Et Kamel, le petit frère, subira un sort funeste pour une parole malheureuse à ce sujet que Bob a prise de travers.

L'autre centre de gravité de l'histoire est un terrain vague dans le quartier de Rochecardon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le 9ème arrondissement de Lyon, en bord de Saône, juste sous la colline. Le "périph'nord" a passablement changé la physionomie du coin.

Le problème de ce terrain vague, c'est qu'on y retrouve des cadavres, plus ou moins enterrés (ou déterrés à dessein). Le vieux Julien Jambert, qui a sa maison juste au-dessus, n'a jamais rien vu. C'est du moins ce qu'il dit au commissaire Colombet.

Belle composition bien blafarde pour montrer qu'Alfonso n'est pas rancunier envers Frank, puisqu'il vient lui sauver la mise face aux deux tueurs envoyés par Ange pour le mouiller dans le meurtre de Stéphano. Mais Frank n'arrive pas à appuyer sur la détente : il cane devant l'obstacle.

Lui, c'est Ange Simeone, le caïd à gueule de Klaus Kinski qui a vue sur la place des Terreaux et qui tient le trafic de drogue sur le coin, avec la complicité (secrète !) du commissaire Colombet. Il a une bande à son service. L'étudiant amoureux de Nadège Winkler a eu le tort de s'intéresser à ses affaires, de prendre des photos et de le faire chanter. C'est son cadavre que Gaby l'ex-fllic a un peu déterré pour qu'on le trouve.

Gaby Chomsky a précisément quitté la police parce qu'il avait échoué à dénouer les fils de l'affaire Nadège Winkler et qu'il ne supportait plus de patauger dans la boue de l'humanité. Mais là, il s'accroche. S'il intervient, c'est qu'il n'a pas renoncé à nettoyer sa petite écurie d'Augias.

Karima est allée tirer manu militari Frank de sa planque en Ardèche parce qu'Alfonso est tombé entre les pattes des malfrats. Au lieu de la fermer, Frank la ramène, une fois de plus.

Le commissaire vient de flinguer Ange. Il n'a pas prévu que Gaby l'ex-flic surgirait à ce moment.

Carrera a succédé à Gaby auprès du commissaire Colombet. C'est lui qui procède à l'arrestation de son chef. Quant au soi-disant Pinson, il s'appelle en fait Winkler. Il est le père de l'étudiante Nadège, qui a malheureusement disparu suite à la mort de l'étudiant.

Heureusement, le vieux Julien Jambert (celui du terrain vague) invite Pinson-Winkler à boire un coup, "pour la route". C'est que Julien a une sœur dans la Sarthe. Il vient de l'appeler pour lui annoncer la toute prochaine visite de M. Winkler.

Ce petit résumé décousu n'a servi que de prétexte pour montrer quelques aspects du travail de Berlion. Un travail formidable.

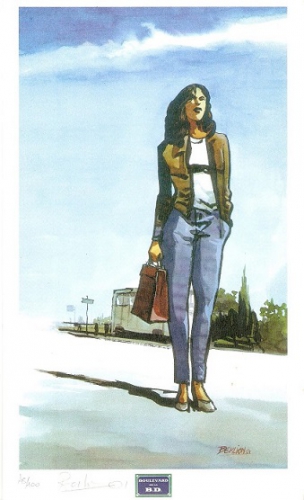

Le bonus, numéroté et signé.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, bd, lyon, berlion, polar, roman noir, berlion histoires d'en ville, rochecardon, quartier de vaise, daniel buren, place des terreaux buren

lundi, 12 décembre 2016

ÇA FAISAIT DES BULLES …

... C’ÉTAIT RIGOLO.

Aux cimaises de ma galerie BD.

Un bel album de BERLION.

J'ai découvert le travail de Berlion (qui aurait pu s'appeler Berlyon, vu ses attaches) quand il produisait, en tandem avec Corbeyran comme scénariste, un série très sympathique intitulée Sales mioches. Une petite bande de chenapans supervisés par un "grand" évoluait entre les rues grises des pentes de la Croix-Rousse, la presqu'île, les rives de Saône et l'île Barbe, mêlés à des tours pendables, mais aussi à des affaires louches, qu'il est entendu qu'ils résolvaient en équipe, et pas souvent selon les règles de la procédure pénale. C'était à peu près mon quartier : on voyait tour à tour la rue Pouteau, le passage Mermet, avec ses rampes métalliques terribles à la glissade, le sinistre passage Thiaffait, devenu un lieu chic de création de mode (j'ai du mal à m'y faire), la façade de Saint-Polycarpe, la ficelle (Terme ou Croix-Paquet, je ne sais plus), etc.

C'est Corbeyran qui scénarise encore le volume intitulé Lie-de-vin, qui raconte l'enfance, l'adolescence et le devenir adulte d'un garçon pas gâté par la vie : d'abord on a forcé sa mère (qui avait 16 ans au moment de) à l'abandonner. Ensuite, il est affligé, de naissance, d'une large tache rouge qui lui "habille" toute la joue droite, du cuir chevelu au menton. Que n'a-t-il pas entendu à ce propos depuis qu'il est tout môme !

Il a été recueilli chez la vieille Albertine et sa fille Perrine (ses "tantes"), qui l'élèvent tant bien que mal, la première ne ratant pas une occasion de l'humilier, la seconde (ci-dessous) prenant sa défense, parce qu'on suppose qu'elle a le béguin. Est-ce l'instinct maternel ? Est-elle jalouse de Marie-Mystère ? Est-ce elle qui a commis l'irréparable ? On ne le saura pas.

Le truc de Berlion, on le voit, ce n'est pas "la ligne claire" (Hergé et compagnie) : il privilégie la couleur aquarellée. Sans dédaigner les contours, il ne fait pas de la définition des traits des personnages son sujet principal. Ce n'est pas choisir la facilité : le résultat est moins "joli" (quoique, ci-dessus ...), moins "propre". Le trait est plus évocateur que démonstratif. Son sujet, c'est l'ambiance de suie qui suinte des murs, le marasme intérieur, cotonneux, presque gluant par moments, dans lequel se débat Lie-de-vin. Pour être exact, il faut préciser que tout n'est pas noir dans la vie de Lie-de-vin, et que certains moments parviennent à trouer la couche nuageuse pour trouver un peu de ciel. Reste que, globalement, c'est un garçon très seul. Et même tout à fait seul.

Le village où évoluent (non, on ne peut pas dire qu'ils évoluent : c'est juste le temps qui passe) les personnages est immobile, comme gélifié.

Maïs est la fille d'une ferrailleuse. Elles vivent dans une roulotte, hors du village. Maïs gagne un peu d'argent avec son corps. Que fait-elle le reste du temps ? Maïs est l'initiatrice de Lie-de-vin. Berlion, ci-dessus, ne nous laisse rien ignorer de ce qui va se passer bientôt entre eux. Elle, qui aime rôder dans le village la nuit, a entendu et vu ce qui s'est passé un soir à la maison que Marie-Mystère a achetée, au nez et à la barbe du boucher, qui voulait agrandir son domaine. Et ce qui s'est passé concerne Lie-de-vin de très près.

Une histoire amère et banale, quoi. Mais qui laisse derrière elle un arrière-goût très "long en bouche".

Quant au récit, Corbeyran a fait un travail méticuleux : d'une part il le découpe entre différents modes de narration (le magnétophone à cassettes, le monologue intérieur, les dialogues en direct entre les personnages) ; d'autre part, sans que ça nuise à l'impression de continuité chronologique (Lie-de-vin ne cesse de grandir), il se permet des retours en arrière et des anticipations qui exigent une lecture assez attentive.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, bd, berlion, corbeyran berlion, sales mioches, lyon, croix-rousse, pentes croix-rousse, lie-de-vin bd

lundi, 05 décembre 2016

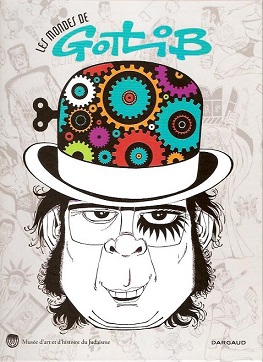

GOTLIB EST MORT !

Gotlib est mort ! Mauvais signe !

Non, je ne vais pas baratiner mon baratin ou délayer ma confiture au moment où le cher Marcel nous quitte. J'ai juste entendu : « Il était le père de Gai-Luron et de Super-Dupont ».

Ces deux vignettes (qui se suivent et se répondent dans la planche) sont tirées des Dingodossiers.

Je me suis dit, avant même d'écouter la suite : « Ah bon ? Et Bougret-Charolles, alors ? Isaac Newton ? La coccinelle ? L'élève Chaprot ? Le professeur Blurp (note du 7 : toutes mes excuses au professeur Burp, dont j'ai estropié l'estimable patronyme) ? Et Hamster jovial ? L'hyène ? La girafe ? Le boueux de mon enfance (« Tu vois fiston ? Souple, la main ! ») ? Le capitaine Capitaine et le matou matheux ? Le loup végétarien ? Fanchon la cruche (« Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se case ») ? Et la sœur Anne, celle qui "raque aux deux berges" ? Et "Si goret su goret pas venu" ? Et "lblésmoutilabiscouti" (réponse : oui, lblésmoulabiscou) ? Et le Biaffrogalistan ? Et le petit chaperon rouge dans la brousse africaine, avec ses dialogues en "petit nègre" ? Et Alain Delon dans sa lamasserie, converti au bouddhisme (« Lama Delon vient nous servir à boire ») ? ». L'accroche journalistique était prévisible, certes. Mais.

Au centre, Bougret (avec la tête de Gébé) et Charolles (la tête de Gotlib). Tout autour du tandem héroïque, gravitent Tarzan (on note son pied gauche), le samouraï qui demande à Léon un petit blanc sec, pour la femme, j'ai oublié, puis le meunier qui ne rêve que d'aventures chevaleresques et sur le moulin duquel Don Quichotte vient se fracasser, Aristidès Othon Frédéric Wilfried, l'innocent à tête de Fred, l'enfant sauvage du docteur Itard-Truffaut, le chien du professeur Burp et Blondeaux Georges Jacques Babylas, le coupable à tête de Goscinny. Je n'ai pas parlé de la coccinelle, parce qu'on ne parle pas de la coccinelle, voyons !

On a beau savoir, on ne s'habitue pas. Le dernier en date, c'était Moebius. Un peu avant, c'était Fred. Pourquoi on ne s'habitue pas ? Eh bien c'est qu'on s'approche aussi, n'est-ce pas. Il avait quatre-vingt-deux ans. Il ne dessinait plus depuis longtemps, il avait fait le tour de son possible et de son désirable à lui. Ma foi, quand on est à l'heure du bilan (voyez François Hollande), on voit ce qui reste. Et quand on voit ce que Gotlib laisse derrière lui, alors là pardon, excusez du peu. Monsieur Hollande peut aller se rhabiller. Parce que Gai-Luron et Superdupont, je veux bien, mais il faut commencer par le commencement.

En couverture du catalogue publié pour l'expo qui a eu lieu en 2014 au musée d'art et d'histoire du judaïsme. On n'y retrouve pas, malheureusement, les trois planches qui figuraient à l'expo, où Gotlib met en scène sa mère Régine qui vient s'asseoir devant le poste de télé, avec des copines, un soir où son fils intervient dans je ne sais plus quelle émission. Trois pages absolument formidables. Je crois qu'il a cessé de dessiner juste après la mort de cette mère.

Pour moi, le commencement, c'est Les Dingodossiers. Et le sommet, La Rubrique-à-brac. C'est-à-dire la période Pilote. Et puis il y a les revues : Pilote, L'Echo des savanes, Fluide glacial (magazine « d'umour et bandessinée »). Même si j'aime moins (rétrospectivement, s'entend) ce qu'il a fait après Pilote (revue pleine d'humour « glacé et sophistiqué »), dans L'Echo ou Fluide (plus à fond dans la dérision), je n'enlève rien, je prends tout. Comme dit Victor Hugo (mais c'est au sujet d'un certain William Shakespeare, c'est tout de même autre chose que de la B.D.) : « Dans un chef d'oeuvre, j'entre chapeau bas ».

Si je voulais évoquer ce que je préfère dans toute la production gotlibienne, j'aurais l'embarras du choix. Allez, arbitrairement, j'en reviens aux débuts avec Goscinny, avec deux doubles pages qui restent délectables : "Les grands enfants" et "Les petits hommes", où le scénariste doué imagine allègrement des adultes retournés à la communale, puis des enfants dotés de comportements plus raisonnables que leur âge.

La dame respectable.

Les respectables hommes d'affaires au restaurant.

Le goûter des petites filles soucieuses de leur ligne.

Les petits garçons qui ont bien l'intention d'arrêter la sucette.

Merci pour tout, monsieur Gotlib.

09:03 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, bd, gotlib, gai-luron, superdupont, commissaire bougret, hamster jovial, la rubrique-à-brac, les dingodossiers, françois hollande, revue pilote, l'écho des savanes, fluide glacial, rené goscinny

dimanche, 04 décembre 2016

ÇA FAISAIT DES BULLES …

... C'ÉTAIT RIGOLO.

Aux cimaises de ma galerie BD.

Aujourd'hui, un virtuose ; à la fois graphiste hors-pair, excellent scénariste de roman et dialoguiste doué : François Bourgeon. Il est l'auteur des Compagnons du crépuscule et du Cycle de Cyann. Le premier se situe au moyen âge, au temps des chevaliers et de l'intrication du monde réel et du merveilleux, l'époque des appétits bestiaux et des fureurs religieuses (tiens donc !). Le Cycle de Cyann se situe quelque part dans un espace improbable et futur, un univers tout en "Ô" dont chaque détail a été soigneusement pensé et représenté. Une tentative audacieuse, presque téméraire, de rendre compte d'une humanité aux prises avec elle-même, avec la nature. Un être mystérieux (un Vêh) apprend à Cyann à se servir de "portes spatiales" pour passer d'un monde à l'autre. Bref, tout un folklore extraterrestre touffu, gentiment distrayant et soigné, que Bourgeon a eu, selon moi le tort de prolonger au-delà des trois volumes de base, qui constituent une unité à part entière.

Mais son bâton de maréchal dans le genre de la B.D., François Bourgeon l'a gagné avec les cinq volumes des Passagers du vent (rien que le titre est en soi une trouvaille). Cinq tranches d'une aventure au long cours, cinq volumes qui forment un vrai tout. Là encore, il a eu le tort de vouloir prolonger (c'est mon humble avis) avec ces histoires de "Bois-Caïman" qui parlent de tout autre chose. Cela me fait penser à ce qui est devenu une ritournelle de la civilisation occidentale : la repentance, et son corollaire : le métissage, compris comme une revanche sur le colonisateur. Comme si les noirs d'Afrique avaient eu besoin d'apprendre des blancs comment on réduit ses semblables en esclavage. La repentance pointait déjà son nez dans Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier.

Le récit entier est fort complexe, et entremêle habilement des narrations à plusieurs étages.

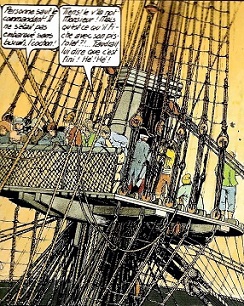

La Marie-Caroline, navire négrier. Elle ne le sait pas au début, mais elle va en voir des vertes et des pas mûres.

Le lecteur ne remarque pas forcément que l'animal représenté en premier plan est un canard dit "Souchet" (à cause du bec en spatule, avec lequel il fouille la vase à la recherche d'animalcules et autres mets délectables). On croisera évidemment la route d'une foule d'oiseaux de mer, à commencer par le goéland argenté. On trouve un grand cormoran (phalacrocorax carbo) au début du deuxième épisode. Une remarquable chevêche (ou chevêchette, je n'ai pas l'échelle) en page 7. On en voit s'envoler une semblable en gros plan en page 20.

Ça, c'est le sinistre "ponton" où les Anglais gardent leurs prisonniers, et dont Isa veut faire évader Tragan. Elle y parviendra grâce à l'aide de Mary, une rousse qui a le feu quelque part et qui est fiancée à un des officiers qui commandent la place. La vie des prisonniers à bord est tout sauf drôle. Le grand cormoran est juché sur un piquet en bas de l'image.

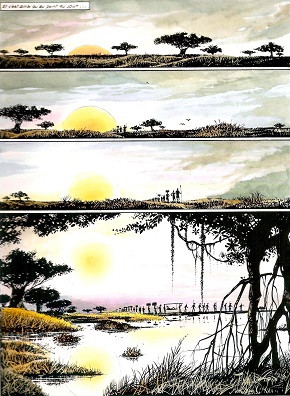

Paysage d'Afrique le matin très tôt. La caravane avance.

Tout commence avec l'embarquement clandestin de deux femmes sur la Marie-Caroline. Clandestin, il le serait resté sans l'œil de Hoël Tragan, qui veut en avoir le cœur net, mettant en route la chaîne des conséquences et des causes qui vont nous faire parcourir les mers, en cinq épisodes fourmillant de détails graphiques qui produisent un puissant effet de réel, en même temps qu'ils ouvrent toute grande la fenêtre à l'imagination.

Isa, c'est l'héroïne. C'est une "femme libérée" (elle sait comment prendre Agnès "par les sentiments"), elle a un tempérament ardent, sait manier le coutelas et mettre le bon silex (« Un blond ») au chien de son fusil, quand il lui faut montrer au roi Kpëngla la qualité supérieure de l'arme qu'elle lui destinait en cadeau (et elle tire juste, comme le constate à son détriment le pitoyable Viaroux). Son féminisme à fleur de peau, son antiracisme sont franchement surjoués et passablement anachroniques, mais c'était sans doute la condition pour rapprocher le personnage des "sensibilités" de notre époque. Rejetée par son père, qui ne l'a pas reconnue après qu'elle a échangé ses habits avec Agnès, la petite roturière qui lui tenait compagnie, elle jettera plus tard son dévolu sur Hoël (qu'elle appelle aussi Tragan à l'occasion), marin de Sa Majesté de son état, qui tue le commandant du navire au moment où il va tuer (« C'est que ... j'avais visé le bras, moi ! ») celle dont il vient d'apprendre qu'elle est sa sœur, de la bouche de celle qu'il croyait telle.

vendredi, 25 novembre 2016

LA B.D., ART MINEUR

Qu’on le veuille ou non, la B.D. n’est pas un art majeur. Même le cinéma, qui n’est somme toute que de la B.D. avec le mouvement, ne saurait être considéré, sauf abus de langage (« Le 9ème art » ! « Le 7ème art » !, et puis quoi encore !), comme un art majeur. Artisanat pour la B.D., tant qu’on voudra. Le cinéma, de son côté est avant tout une industrie, qui produit la plupart du temps des objets ordinaires, médiocres ou infâmes, juste bons à être consommés pour « passer le temps », et qui laisse échapper de loin en loin une pépite qui mérite alors d’être qualifiée d’œuvre.

Je ne vais pas faire mon Finkielkraut (« Une paire de bottes vaut Shakespeare », titre, si je me souviens bien, d’un chapitre de La Défaite de la pensée, 1987), bien qu’on soit obligé de reconnaître que le relativisme généralisé qu’il dénonçait alors a gagné tous les étages, tous les compartiments, tous les interstices de la société, nivelant les valeurs, pilonnant les hiérarchies, multipliant « les normes » au détriment de « La Norme », tout cela au nom d’un « progressisme indéfiniment émancipateur », de la primauté de l’individu et de l’égalité des points de vue, et fulminant ses oracles afin de délégitimer tout ce qui ressemble à une autorité ou à un cadre contraignant. On va vous marteler le crâne de ce dogme jusqu’à ce que vous vous jetiez à genoux, suppliant, pour avouer publiquement que : « Oui, tous les désirs des individus sont légitimes » (même si les militants et fanatiques les plus ultra font des exceptions).

Si je devais passer le test de l’île déserte, je répondrais Beethoven ou Bach plutôt que le cher Georges Brassens ou le pétulant Charles Trénet, voire la grande Edith Piaf ; Moby Dick ou Don Quichotte plutôt que Tintin, Gaston Lagaffe, Corto Maltese ou Astérix, même sachant les excellents moments qu’ils m’ont procurés, même sachant qu’ils me manqueraient.

Parmi la tribu des plaisirs, il y a le tout-venant, vite épuisé, qui réclame le renouvellement incessant du paysage pour alimenter le moteur aux sensations ; il y a le plus consistant, qui demande un peu de temps pour en venir à bout, en faire le tour et arriver à satiété ; et puis il y a le nanan, le parangon, le nec plus ultra, le zénith, la haute nourriture, le « Nord » mallarméen : ceux dont vous ne pouvez vous passer et auxquels vous revenez parce que, à chaque fois que vous y plongez, vous n'atteignez jamais le fond et que, à chaque fois, vous y trouvez encore matière à remonter à la surface.

Entre les trois étages, bien sûr, tous les niveaux intermédiaires sont envisageables. Mais en ce qui concerne le dernier, on peut dire qu’il se situe au-delà même du plaisir (aucun cousinage avec un titre approchant du père Sigmund), et cela, seule un œuvre véritable est à même de vous le procurer. Cela s’appelle plénitude. Cela vous comble. Cela vous élève au-dessus de vous-même. Et cela, aucune B.D. jusqu’à ce jour ne me l’a procuré. Et pourtant, je peux dire que j’en ai bouffé, des récits dessinés, des histoires en images, des « illustrés », des « comix ». Pour vous dire, je me suis même abaissé jusqu’à consommer des Blek le Roc, des Kit Carson, des Kiwi, des Zembla et autres fascicules de bas étage (j'invoque l'excuse de la plus complète immaturité : je faisais comme les copains de la "primaire". Attention, pas de confusion : je parle de l'école communale Michel Servet, rue d'Alsace-Lorraine).

Quand vous entreprenez la traversée de À la Recherche du temps perdu, vous passez par des hauts et des bas, des moments d’ennui ou d’agacement, des moments intéressants, des moments passionnants (pas forcément les mêmes pour tout le monde). Et puis vous arrivez au dernier « épisode » de l’aventure, vous entrez dans Le Temps retrouvé, et vous voilà soudain soulevé de terre par une force dont vous ignoriez l’existence, un éclair jailli du dedans vous montre tout le chemin parcouru, l’itinéraire complexe que l’auteur vous a fait suivre pour faire apparaître la « ténébreuse et profonde unité » de la démarche entière.

C’est alors que le pavé, inégal sous le pied du narrateur, qui lui rappelle une dalle de la place Saint-Marc à Venise, puis l’irruption, à travers la soirée Guermantes, de cette évidence éclatante que non, rien n’est éternel et que oui, « le temps passe », que les époques changent, qu'une Mme Verdurin peut devenir Guermantes, tout cela referme une boucle magistrale avec les journées initiales passées à Combray, et apporte la clef (« keystone ») qui vient se loger, parfaitement ajustée, au sommet de la voûte de la cathédrale.

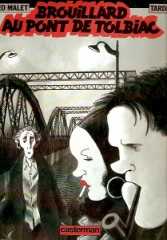

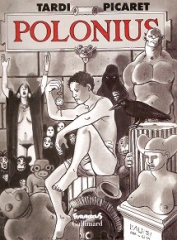

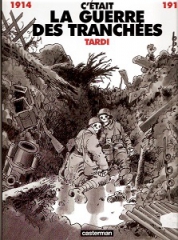

J’admire le travail de Tardi quand il met en scène sa vision de la « Grande Guerre », de Hermann (Caatinga, Missié Vandisandi, Afrika, Qui a tué Wild Bill, Sarajevo tango, etc., sans parler de la série Jérémiah), de Loisel (La Quête de l’oiseau du temps) et de beaucoup plus de fabricants de B.D. que je n’en peux accrocher « aux cimaises de ma galerie B.D. » (voir ma série "Ça faisait des bulles"), je persiste cependant à les considérer comme des gens plus aptes à « dessiner des petits miquets » que capables de me transporter plus loin que ma petite condition humaine.

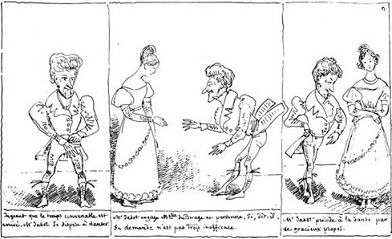

On ne m’ôtera pas de l’esprit que toute la bande dessinée, depuis Rodolphe Töpffer (qui a fait Monsieur Jabot (ci-dessus), Monsieur Vieuxbois et autres, mais aussi du beaucoup plus « sérieux », dont d’abondants récits de voyages), Wilhelm Busch (Max und Moritz (ci-dessous), Die Fromme Helene, …), Outcault ou Winsor McCay, s'enracine dans l’enfance, dans les histoires plus ou moins édifiantes qu’on raconte aux petits pour les « moraliser », dans l’humour, les sottises (Pim, Pam, Poum ; Bicot ...) ou la cruauté plus ou moins dévastateurs, tels qu’on peut les trouver chez les enfants réels dans les cours de récréation et ailleurs.

Quand j’ouvre un album, moderne ou non, c’est cet esprit, ces histoires, cet humour ou cette cruauté que je veux d’abord retrouver. Et je ne pense pas être une exception. Soit dit en toute simplicité, je crois que ce que cultivent en nous les récits en bandes dessinées est de nature régressive. Il vaut mieux le savoir.

Et l’extraordinaire prolifération du genre ne m’apparaît pas comme la reconnaissance comme art d’un genre autrefois réservé aux enfants, mais comme un symptôme parmi d’autres du processus d’infantilisation mis en œuvre par la société marchande et publicitaire qu’analyse en profondeur, après Guy Debord, un Christopher Lasch, par exemple (et processus visible encore dans le besoin massif des foules aujourd'hui d'être télévisées, sondées, "coachées", consolées, réparées, indemnisées ..., vous savez, tous les refrains qui serinent qu'il faut que le "système" se mette à l'écoute des "vrais gens" ; non pas la définition proprement politique d'un principe d'organisation sociale, mais un supermarché où les hommes politiques se font chefs de rayon pour vanter la qualité de leur produit).

La B.D. "destinée aux adultes" fait appel, en définitive, aux petits que ceux-ci n’ont pas cessé d’être : le mode d'appréhension du réel par l'image est en soi une signature et un aveu. Contrairement aux slogans imbéciles, le mot est supérieur à l'image. Que je sache, on n'a retrouvé des premiers âges de l'expression humaine que des dessins et gravures (parfois des modelés), sur les parois des grottes et des rochers

Il fut un temps où étaient publiés environ cent cinquante albums par an, parfois fort mal imprimés (je me rappelle les couleurs baveuses de Jerry Spring dans Golden Creek). C’était le temps où je pouvais me permettre d’acheter tout ce qui avait paru préalablement en feuilleton dans les revues (Spirou, Tintin, Pilote, à l'époque où la dernière vignette de la planche devait créer le suspens et l'attente fébrile de la semaine suivante). On me dit qu’aujourd’hui ce ne sont pas moins de cinq mille volumes B.D., récits dessinés, « romans graphiques » qui voient le jour chaque année. Si cette incroyable vogue n’est pas un symptôme d’infantilisation des populations, alors je voudrais bien savoir ce que c’est.

Le lecteur voit donc, d’une part, que j’ai quelques connaissances dans le domaine de la B.D., mais que je n’en ai pas moins acquis un regard un peu critique sur la chose. J’ai bien des défauts, quelques vices, comme tout le monde. J’ai tâché d’en faire l’inventaire et de comprendre, tant que faire se peut, d’où ça venait. Sans peut-être en avoir fait le tour, j'ai fini par renoncer à les corriger, et par m'efforcer de les apprivoiser. Et de les relativiser.

La Bande Dessinée, si je voulais risquer une comparaison, ce serait la « Parabole du bon grain et de l’ivraie » : ne pas séparer les deux au moment où ils poussent de concert, mais attendre pour le faire qu’ils aient achevé leur maturation. J’ai poussé en compagnie de la B.D., voilà tout, et j’ai fini par la mettre à distance, même si je garde un tout petit coin de mon attention réservé au plaisir de cette régression licite et momentanée.

Tout bien réfléchi, je garde mes Gotlib, Franquin, Hergé, Uderzo et consort pour y jeter un œil de temps à autre : mon « second rayon » à moi, pourquoi pas. Parmi d’autres.

Parce que le sommet de l’Everest n’est pas habitable à demeure pour l'ordinaire humanité.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, bd, comic strips, 9ème art, alain finkielkraut, la défaite de la pensée, une paire de bottes vaut shakespeare, littérature, marcel proust, don quichotte, astérix, le temps retrouvé, tardi, hermann, caatinga, missié vandisandi, qui a tué wild bill, loisel, la quête de l'oiseau du temps, rodolphe töpffer, monsieur vieuxbois, monsieur jabot, wilhelm busch, max und moritz

mercredi, 23 novembre 2016

HERGÉ, TINTIN ET MOI

Si je n’ai pas été baptisé à coups de bandes dessinées, très tôt l’eau m’en a coulé sur le front et j’en ai précocement goûté le sel sur ma langue. Tout a commencé avec Tintin : c’est avec Tintin que je suis né à la BD. La collection à peu près incomplète (il y en avait plusieurs encore à venir, je vous parle d'un temps ...) en était sagement rangée au rez-de-plancher d’un placard, dans la chambre de l’oncle, encore futur médecin à l'époque (comme son père), tout au bout du long couloir, au troisième étage du 39, cours de la Liberté (tél. MOncey 17-25). L’appartement des grands-parents faisait l’angle de la rue de la Part-Dieu.

Si je n’ai pas été baptisé à coups de bandes dessinées, très tôt l’eau m’en a coulé sur le front et j’en ai précocement goûté le sel sur ma langue. Tout a commencé avec Tintin : c’est avec Tintin que je suis né à la BD. La collection à peu près incomplète (il y en avait plusieurs encore à venir, je vous parle d'un temps ...) en était sagement rangée au rez-de-plancher d’un placard, dans la chambre de l’oncle, encore futur médecin à l'époque (comme son père), tout au bout du long couloir, au troisième étage du 39, cours de la Liberté (tél. MOncey 17-25). L’appartement des grands-parents faisait l’angle de la rue de la Part-Dieu.

L’état de santé des albums témoignait de la place importante, passion paisible, qu'ils occupaient dans la maison, qui les feuilletait sans cesse.  Quelques éditions originales devaient se trouver parmi ceux-ci mais, comme on sait, une E.O. qui ne vous serait pas présentée « à l’état de neuf » (comme disent les marchands) a une médiocre valeur vénale. Ils avaient été maniés par tant de mains, le temps leur avait fait subir tant d'avanies que, encore à peu près entiers et lisibles, ils étaient rigoureusement invendables. Autant en prendre son parti, après avoir un instant rêvé, en voyant les cotes hallucinantes atteintes aujourd'hui par les volumes, les planches et les dessins originaux, dans le BDM et les salles de ventes (commentaire d'un spécialiste de ces ventes, après celle de la planche 26 de On a Marché sur la lune : « Le marché se structure »).

Quelques éditions originales devaient se trouver parmi ceux-ci mais, comme on sait, une E.O. qui ne vous serait pas présentée « à l’état de neuf » (comme disent les marchands) a une médiocre valeur vénale. Ils avaient été maniés par tant de mains, le temps leur avait fait subir tant d'avanies que, encore à peu près entiers et lisibles, ils étaient rigoureusement invendables. Autant en prendre son parti, après avoir un instant rêvé, en voyant les cotes hallucinantes atteintes aujourd'hui par les volumes, les planches et les dessins originaux, dans le BDM et les salles de ventes (commentaire d'un spécialiste de ces ventes, après celle de la planche 26 de On a Marché sur la lune : « Le marché se structure »).

Vous remettez la planche en N&B. Maintenant, aboulez les 1,55 millions.

A défaut de spéculer, la famille entière s'était imprégnée (entre autres) d’une solide culture tintinophile, ce qui donnait parfois lieu à des joutes avec un mien cousin, pour trancher la question de savoir qui de nous deux était le plus érudit. Rien de tel qu'une compétition pour vous inciter à lire avec la plus grande précision et à mémoriser, par exemple les prénoms de l’obligeant « Cartoffoli dé Milano » (« Arturo Benedetto Giovanni Giuseppe Pietro Archangelo Alfredo »), qui a pris en stop Tintin, Haddock et Milou qui sont « A la poursouité dé Tournésolé mio » (L’Affaire Tournesol).

A défaut de spéculer, la famille entière s'était imprégnée (entre autres) d’une solide culture tintinophile, ce qui donnait parfois lieu à des joutes avec un mien cousin, pour trancher la question de savoir qui de nous deux était le plus érudit. Rien de tel qu'une compétition pour vous inciter à lire avec la plus grande précision et à mémoriser, par exemple les prénoms de l’obligeant « Cartoffoli dé Milano » (« Arturo Benedetto Giovanni Giuseppe Pietro Archangelo Alfredo »), qui a pris en stop Tintin, Haddock et Milou qui sont « A la poursouité dé Tournésolé mio » (L’Affaire Tournesol). Cela fait un moment que je ne me livre plus à ce genre de concurrence des vanités, mais il m’en est longtemps resté quelque chose, et il m’arrive encore d’étonner tel ami par le détail que je suis en mesure de citer.

Cela fait un moment que je ne me livre plus à ce genre de concurrence des vanités, mais il m’en est longtemps resté quelque chose, et il m’arrive encore d’étonner tel ami par le détail que je suis en mesure de citer.

Retrouvant très régulièrement le dit cousin pour les vacances dans le haut Beaujolais ou quelque part en Haute-Loire, nous passions des journées à courir les bois, les champs, ou à rendre visite aux vieux « Joseph et Marie » (tels ils se prénommaient), chez qui j’ai appris à traire l’une des six vaches, à boire le « lait bourru », à regarder fonctionner l’écrémeuse ou à gober un œuf tout juste pris « sous le cul de la poule ».

Beaujolais ou quelque part en Haute-Loire, nous passions des journées à courir les bois, les champs, ou à rendre visite aux vieux « Joseph et Marie » (tels ils se prénommaient), chez qui j’ai appris à traire l’une des six vaches, à boire le « lait bourru », à regarder fonctionner l’écrémeuse ou à gober un œuf tout juste pris « sous le cul de la poule ».

Il y avait aussi le père Pic, qui cuisait un énorme pain une fois par semaine (par mois ?), nous réservant, à François et moi, quand nous étions là, deux boules fourrées de raisins secs. Nous l’aidions (?) à porter la soupe aux deux cochons qui épanouissaient leur lard dans l’enclos de pierres sèches. Il fallait les voir se jeter avec force « gruik » les pieds dans la mangeoire. Mais trêve de réminiscences.

Il y avait aussi le père Pic, qui cuisait un énorme pain une fois par semaine (par mois ?), nous réservant, à François et moi, quand nous étions là, deux boules fourrées de raisins secs. Nous l’aidions (?) à porter la soupe aux deux cochons qui épanouissaient leur lard dans l’enclos de pierres sèches. Il fallait les voir se jeter avec force « gruik » les pieds dans la mangeoire. Mais trêve de réminiscences.

Je voulais seulement dire combien l’univers d’Hergé était présent à l’esprit de toute la famille : François et moi passions tellement nos journées ensemble qu’on nous avait en effet surnommés « les Dupondt ». Lequel était « d », lequel « t », peu importait, et l’attribution fluctuait d’autant mieux que nous étions alors, et pour un bon moment, dépourvus de moustaches.

la famille : François et moi passions tellement nos journées ensemble qu’on nous avait en effet surnommés « les Dupondt ». Lequel était « d », lequel « t », peu importait, et l’attribution fluctuait d’autant mieux que nous étions alors, et pour un bon moment, dépourvus de moustaches.

Pour en finir avec Tintin, inutile d’insister – l’expérience étant largement partagée – sur les moments palpitants vécus au gré des aventures de ce héros, certes incolore, inodore, lisse et sans âge, mais indéracinable de l’imaginaire de ceux qui s’y sont plongés (d'ailleurs peut-être, précisément, à cause de ça). Me revient à l’occasion l’épisode où les Dupondt participent, bien malgré eux, à un concours de voltige aérienne, dont ils remportent d’ailleurs la coupe (« à l'unanimité » du jury, s'il vous plaît, mais dans quel état) (L’Île noire). C’est cet album dont je regrette encore que les studios Hergé aient publié une version redessinée et soi-disant « modernisée », trouvant un charme quasi-exotique à la première.