vendredi, 25 novembre 2016

LA B.D., ART MINEUR

Qu’on le veuille ou non, la B.D. n’est pas un art majeur. Même le cinéma, qui n’est somme toute que de la B.D. avec le mouvement, ne saurait être considéré, sauf abus de langage (« Le 9ème art » ! « Le 7ème art » !, et puis quoi encore !), comme un art majeur. Artisanat pour la B.D., tant qu’on voudra. Le cinéma, de son côté est avant tout une industrie, qui produit la plupart du temps des objets ordinaires, médiocres ou infâmes, juste bons à être consommés pour « passer le temps », et qui laisse échapper de loin en loin une pépite qui mérite alors d’être qualifiée d’œuvre.

Je ne vais pas faire mon Finkielkraut (« Une paire de bottes vaut Shakespeare », titre, si je me souviens bien, d’un chapitre de La Défaite de la pensée, 1987), bien qu’on soit obligé de reconnaître que le relativisme généralisé qu’il dénonçait alors a gagné tous les étages, tous les compartiments, tous les interstices de la société, nivelant les valeurs, pilonnant les hiérarchies, multipliant « les normes » au détriment de « La Norme », tout cela au nom d’un « progressisme indéfiniment émancipateur », de la primauté de l’individu et de l’égalité des points de vue, et fulminant ses oracles afin de délégitimer tout ce qui ressemble à une autorité ou à un cadre contraignant. On va vous marteler le crâne de ce dogme jusqu’à ce que vous vous jetiez à genoux, suppliant, pour avouer publiquement que : « Oui, tous les désirs des individus sont légitimes » (même si les militants et fanatiques les plus ultra font des exceptions).

Si je devais passer le test de l’île déserte, je répondrais Beethoven ou Bach plutôt que le cher Georges Brassens ou le pétulant Charles Trénet, voire la grande Edith Piaf ; Moby Dick ou Don Quichotte plutôt que Tintin, Gaston Lagaffe, Corto Maltese ou Astérix, même sachant les excellents moments qu’ils m’ont procurés, même sachant qu’ils me manqueraient.

Parmi la tribu des plaisirs, il y a le tout-venant, vite épuisé, qui réclame le renouvellement incessant du paysage pour alimenter le moteur aux sensations ; il y a le plus consistant, qui demande un peu de temps pour en venir à bout, en faire le tour et arriver à satiété ; et puis il y a le nanan, le parangon, le nec plus ultra, le zénith, la haute nourriture, le « Nord » mallarméen : ceux dont vous ne pouvez vous passer et auxquels vous revenez parce que, à chaque fois que vous y plongez, vous n'atteignez jamais le fond et que, à chaque fois, vous y trouvez encore matière à remonter à la surface.

Entre les trois étages, bien sûr, tous les niveaux intermédiaires sont envisageables. Mais en ce qui concerne le dernier, on peut dire qu’il se situe au-delà même du plaisir (aucun cousinage avec un titre approchant du père Sigmund), et cela, seule un œuvre véritable est à même de vous le procurer. Cela s’appelle plénitude. Cela vous comble. Cela vous élève au-dessus de vous-même. Et cela, aucune B.D. jusqu’à ce jour ne me l’a procuré. Et pourtant, je peux dire que j’en ai bouffé, des récits dessinés, des histoires en images, des « illustrés », des « comix ». Pour vous dire, je me suis même abaissé jusqu’à consommer des Blek le Roc, des Kit Carson, des Kiwi, des Zembla et autres fascicules de bas étage (j'invoque l'excuse de la plus complète immaturité : je faisais comme les copains de la "primaire". Attention, pas de confusion : je parle de l'école communale Michel Servet, rue d'Alsace-Lorraine).

Quand vous entreprenez la traversée de À la Recherche du temps perdu, vous passez par des hauts et des bas, des moments d’ennui ou d’agacement, des moments intéressants, des moments passionnants (pas forcément les mêmes pour tout le monde). Et puis vous arrivez au dernier « épisode » de l’aventure, vous entrez dans Le Temps retrouvé, et vous voilà soudain soulevé de terre par une force dont vous ignoriez l’existence, un éclair jailli du dedans vous montre tout le chemin parcouru, l’itinéraire complexe que l’auteur vous a fait suivre pour faire apparaître la « ténébreuse et profonde unité » de la démarche entière.

C’est alors que le pavé, inégal sous le pied du narrateur, qui lui rappelle une dalle de la place Saint-Marc à Venise, puis l’irruption, à travers la soirée Guermantes, de cette évidence éclatante que non, rien n’est éternel et que oui, « le temps passe », que les époques changent, qu'une Mme Verdurin peut devenir Guermantes, tout cela referme une boucle magistrale avec les journées initiales passées à Combray, et apporte la clef (« keystone ») qui vient se loger, parfaitement ajustée, au sommet de la voûte de la cathédrale.

J’admire le travail de Tardi quand il met en scène sa vision de la « Grande Guerre », de Hermann (Caatinga, Missié Vandisandi, Afrika, Qui a tué Wild Bill, Sarajevo tango, etc., sans parler de la série Jérémiah), de Loisel (La Quête de l’oiseau du temps) et de beaucoup plus de fabricants de B.D. que je n’en peux accrocher « aux cimaises de ma galerie B.D. » (voir ma série "Ça faisait des bulles"), je persiste cependant à les considérer comme des gens plus aptes à « dessiner des petits miquets » que capables de me transporter plus loin que ma petite condition humaine.

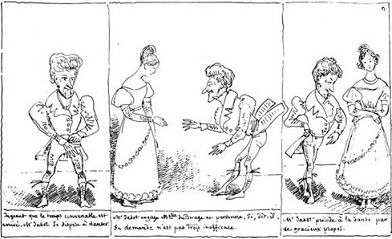

On ne m’ôtera pas de l’esprit que toute la bande dessinée, depuis Rodolphe Töpffer (qui a fait Monsieur Jabot (ci-dessus), Monsieur Vieuxbois et autres, mais aussi du beaucoup plus « sérieux », dont d’abondants récits de voyages), Wilhelm Busch (Max und Moritz (ci-dessous), Die Fromme Helene, …), Outcault ou Winsor McCay, s'enracine dans l’enfance, dans les histoires plus ou moins édifiantes qu’on raconte aux petits pour les « moraliser », dans l’humour, les sottises (Pim, Pam, Poum ; Bicot ...) ou la cruauté plus ou moins dévastateurs, tels qu’on peut les trouver chez les enfants réels dans les cours de récréation et ailleurs.

Quand j’ouvre un album, moderne ou non, c’est cet esprit, ces histoires, cet humour ou cette cruauté que je veux d’abord retrouver. Et je ne pense pas être une exception. Soit dit en toute simplicité, je crois que ce que cultivent en nous les récits en bandes dessinées est de nature régressive. Il vaut mieux le savoir.

Et l’extraordinaire prolifération du genre ne m’apparaît pas comme la reconnaissance comme art d’un genre autrefois réservé aux enfants, mais comme un symptôme parmi d’autres du processus d’infantilisation mis en œuvre par la société marchande et publicitaire qu’analyse en profondeur, après Guy Debord, un Christopher Lasch, par exemple (et processus visible encore dans le besoin massif des foules aujourd'hui d'être télévisées, sondées, "coachées", consolées, réparées, indemnisées ..., vous savez, tous les refrains qui serinent qu'il faut que le "système" se mette à l'écoute des "vrais gens" ; non pas la définition proprement politique d'un principe d'organisation sociale, mais un supermarché où les hommes politiques se font chefs de rayon pour vanter la qualité de leur produit).

La B.D. "destinée aux adultes" fait appel, en définitive, aux petits que ceux-ci n’ont pas cessé d’être : le mode d'appréhension du réel par l'image est en soi une signature et un aveu. Contrairement aux slogans imbéciles, le mot est supérieur à l'image. Que je sache, on n'a retrouvé des premiers âges de l'expression humaine que des dessins et gravures (parfois des modelés), sur les parois des grottes et des rochers

Il fut un temps où étaient publiés environ cent cinquante albums par an, parfois fort mal imprimés (je me rappelle les couleurs baveuses de Jerry Spring dans Golden Creek). C’était le temps où je pouvais me permettre d’acheter tout ce qui avait paru préalablement en feuilleton dans les revues (Spirou, Tintin, Pilote, à l'époque où la dernière vignette de la planche devait créer le suspens et l'attente fébrile de la semaine suivante). On me dit qu’aujourd’hui ce ne sont pas moins de cinq mille volumes B.D., récits dessinés, « romans graphiques » qui voient le jour chaque année. Si cette incroyable vogue n’est pas un symptôme d’infantilisation des populations, alors je voudrais bien savoir ce que c’est.

Le lecteur voit donc, d’une part, que j’ai quelques connaissances dans le domaine de la B.D., mais que je n’en ai pas moins acquis un regard un peu critique sur la chose. J’ai bien des défauts, quelques vices, comme tout le monde. J’ai tâché d’en faire l’inventaire et de comprendre, tant que faire se peut, d’où ça venait. Sans peut-être en avoir fait le tour, j'ai fini par renoncer à les corriger, et par m'efforcer de les apprivoiser. Et de les relativiser.

La Bande Dessinée, si je voulais risquer une comparaison, ce serait la « Parabole du bon grain et de l’ivraie » : ne pas séparer les deux au moment où ils poussent de concert, mais attendre pour le faire qu’ils aient achevé leur maturation. J’ai poussé en compagnie de la B.D., voilà tout, et j’ai fini par la mettre à distance, même si je garde un tout petit coin de mon attention réservé au plaisir de cette régression licite et momentanée.

Tout bien réfléchi, je garde mes Gotlib, Franquin, Hergé, Uderzo et consort pour y jeter un œil de temps à autre : mon « second rayon » à moi, pourquoi pas. Parmi d’autres.

Parce que le sommet de l’Everest n’est pas habitable à demeure pour l'ordinaire humanité.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, bd, comic strips, 9ème art, alain finkielkraut, la défaite de la pensée, une paire de bottes vaut shakespeare, littérature, marcel proust, don quichotte, astérix, le temps retrouvé, tardi, hermann, caatinga, missié vandisandi, qui a tué wild bill, loisel, la quête de l'oiseau du temps, rodolphe töpffer, monsieur vieuxbois, monsieur jabot, wilhelm busch, max und moritz

mardi, 10 mars 2015

A BAS LES STEREOTYPES !

Il est urgent d’en finir avec les stéréotypes.

Les journaux dénoncent à longueur de pages cette ignoble verrue qui transforme le nez si typique de la République en ignoble appendice tuberculeux, avec laquelle on proclame en très haut lieu (François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem et consort) que l'on va s'empresser d'en finir par les moyens les plus expéditifs. Il était temps.

On apprend, à la veille de Noël dernier (Le Monde daté 19 décembre 2014), que « la délégation aux droits des femmes du Sénat dénonce les jouets stéréotypés ». Et tout le monde (enfin presque) est d’accord pour appeler à la libération de l’infernal carcan qui enserre l’existence des femmes, des hommes et des animaux (« Les animaux sont des êtres humains comme les autres », disait la déjà défunte Brigitte Bardot) dans les hideux « stéréotypes sexués ». Plus personne (enfin presque) ne veut s’entendre rebattre les oreilles avec des petits garçons qui seraient faits pour les petites voitures et des petites filles pour les petites poupées.

Le Monde, 19 décembre 2014.

Elles ont raison : il faut dénoncer.

On ne dénonce jamais assez : c'est un principe.

Il faut en finir une fois pour toutes – pour en finir une fois pour toutes avec la « domination masculine » (Pierre Bourdieu) – avec les stéréotypes de « genre », si possible dès la Maternelle, en inculquant dans les jeunes cerveaux le principe sacro-saint de l’égalité entre les garçons et les filles, par exemple au moyen d’un ABCD qui les prédisposera à admettre que les premiers ne sont pas supérieurs aux secondes (ce dont personne ne doute), et convaincra les secondes de ne pas se laisser faire (ce qui s'observe depuis quelques siècles). Grâce à Dieu, à la statistique et à la sociologie progressiste, la société remédie heureusement à cette maladie.

À la limite, ils pourront choisir leur sexe tout à fait librement, une fois arrivés à maturité (c'est bien connu : un destin cruel pesait jusqu'à présent sur les individus en les assignant à un rôle sexuel fondé sur la seule présence arbitraire entre leurs cuisses, à leur naissance, d'un petit cylindre de chair flasque ou d'une fente ouverte sur on ne sait quelles profondeurs obscures).

Don Quichotte, au secours !

Il y a encore des moulins à vent à combattre !

Ah bon ? On vous fait bouffer de la musique contemporaine au-delà du raisonnable pour vous faire entrer dans le crâne que l’extrême dissonance et les intervalles les plus inouïs constituent le fin du fin de la cuisine musicale qui se concocte dans les laboratoires de la modernité (ils appellent ça, sans doute, la « mélodie » d’avant-garde, voir ici même du 24 février au 4 mars) ?

Eh bien de la même façon, on vous gavera, à longueur de médias, à profondeur de journée, à hauteur d'homme et à épaisseur d'esprit, de l’idée que la France se doit d’instaurer la parité intégrale des hommes et des femmes, dût-on pour y parvenir triturer en tout sens la carte électorale et révolutionner le mode de scrutin : si la société tarde ou résiste, le coup de force légal (juste un nouveau règlement administratif) y pourvoira. L'abolition des stéréotypes, tout comme celle des privilèges, un certain 4 août 1789, « sera le genre humain » : elle est d'ores et déjà sur la bonne voie. Même si, y compris parmi les abolitionnistes, semblent se manifester quelques résistances.

Rien de mieux en effet, pour se convaincre qu'il subsiste des obstacles à la disparition des stéréotypes sexués, que d’assister, le 8 mars (avant-hier), à la manifestation qui a eu lieu place Bellecour à Lyon, pour célébrer la journée internationale du droit des femmes, et qui prétendait illustrer brillamment, spectaculairement et fastueusement la fin des stéréotypes, comme on le constate ci-dessous.

(Le Progrès, 9 mars 2015)

C'est-y pas mignon ! Elles adhèrent toutes au PS ? Ou bien à la Manif pour tous ? Faudrait savoir.

D'un côté, les femmes en rose !

De l'autre, les hommes en bleu !

Les fabricants de dragées de baptême ont encore de

Les fabricants de dragées de baptême ont encore de beaux jours devant eux ! C'est à la Manif pour tous qu'on doit bien rigoler !

beaux jours devant eux ! C'est à la Manif pour tous qu'on doit bien rigoler !

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : humour, féminisme, intégrisme, sexisme, machisme, bravo les hommes en bleu, dragées de baptême, stéréotypes sexués, stéréotypes de genre, journal le monde, fronçois hollande, najat vallaud-belkacem, pierre bourdieu, abcd de l'égalité, don quichotte, france, société, l'internationale sera le genre humain, 8 mars, journée internationale droits des femmes, lyon, place bellecour, flash mob, manif pour tous, parti socialiste, journal le progrès

jeudi, 29 novembre 2012

UNE SORTE DE MAFIA SOCIALISTE

Pensée du jour :

« C'est ainsi qu'à la suite de traités "culturels", ou commerciaux, avec la Chine, nous allons recevoir des morts. On ne peut guère offrir que ce qu'on a. Il ne faut pas attendre de Pékin du chevreton ou de la fourme à points bleus. En revanche, nous aurons des "pièces anatomiques". (...) Nous aurons donc des cadavres chinois. Malheureusement, nourris exclusivement de riz, ils ont les os extrêmement frêles. C'est une constatation que tous les médecins ont faite depuis la guerre russo-japonaise : le mangeur de riz a l'os cassant. On l'enverra en "colis fragile". Les petits cadeaux entretiennent l'amitié ».

ALEXANDRE VIALATTE

C’est vrai, je le reconnais, je l’avoue, depuis quelque temps, j’ai tendance à délaisser ici ce qui se passe autour de nous, à commencer par les feuilletons en cours en Syrie, en Israël-Palestine, ailleurs sûrement. Tiens, au fait, ça fait très longtemps qu’on n’a pas entendu parler de monsieur Robert Mugabe.

Peut-être qu’il ne s’y passe rien, au Zimbabwe, depuis qu’il a lancé la chasse aux blancs, enfin, la chasse aux terres cultivées par les blancs, au motif que c’était de l’accaparement hérité des colonies, et depuis que ces terres, après le départ de leurs « propriétaires » (on n’ose plus dire ça), sont tombées en friches et devenues improductives, obligeant constamment le pays à demander l’aide internationale d’urgence. Plus simplement, c’est sans doute qu’aucun organe de presse n’estime intéressant d’envoyer un journaliste à Harare.

Autrefois, les informations, ça s’appelait « les actualités ». Et c’était déjà de la propagande. Aujourd’hui que la hiérarchie des valeurs a été passée à la moulinette télévisuelle, et à la rubrique des « étranges lucarnes » (dans Le Canard enchaîné), le pire côtoie sans pudeur le meilleur, avec néanmoins une préférence marquée pour le premier des deux. Mais je ne vais pas faire mon Don Quichotte et me lancer dans une énième (et vaine) offensive contre la « machine à mouliner du vent » qu’est la télévision.

Devenue un véritable mode de vie, la télévision constitue une sorte de pilier, qui structure l’existence d’une part non négligeable de la population humaine de la planète, y compris dans les pays musulmans, où elle a été admise comme sixième pilier de l’Islam, avec Al Jazira. Je ne vais pas me faire que des amis, mais c’est vrai ça : je ne vois pas pourquoi quelques milliards de musulmans n’auraient pas droit au déluge de propagande qui s’abat sur l’humanité souffrante par le biais de ce que beaucoup de naïfs persistent à considérer (et tous les pouvoirs à présenter) comme un « merveilleux outil d’éducation et d’information ».

L’actualité aujourd’hui ? C’est cette envoyée spéciale qui passe toute une journée devant la porte d’un juge bordelais en train d’auditionner un certain Nicolas Sarkozy et qui, n’ayant rien à dire, puisqu’il ne se passe rien, se contente d’avoir froid devant la caméra. C’est aussi La Course du rat (excellente BD de Lauzier), où Jean-François Couillon et François Frappé veulent s’asseoir à la place du calife, en vue de devenir le Sultan (rien de moins) en 2017. Je me dis que le fromage doit avoir un goût délectable.

L’actualité aujourd’hui ? On en apprend, du joli, sur la mafia politique qui nous gouverne en lisant un excellent article sur une des plus vieilles amitiés politiques qui soude trois lascars (dans l'ordre, Manuel Valls, Alain Bauer, Stéphane Fouks), dont l’un est assis dans le fauteuil de ministre de l’Intérieur, dont l’autre, longtemps plus en retrait, s’est fait bombarder (par son alors récent copain Nicolas Sarkozy, et, évidemment dirons-nous, au mépris des procédures habituelles et au grand dam des universitaires, ça vous étonne ?) professeur à une chaire de criminologie après avoir présidé aux destinées du Grand Orient de France, et dont le troisième, à la surface de notoriété médiatique encore moins vaste (coprésident de Havas quand même !), s’est dès longtemps spécialisé dans la « communication politique ».

Le premier fait parler de lui presque tous les jours dans les cercles qui le croyaient « de gauche », et qui découvrent sans cesse que plus il agit en tant que ministre, moins il l’est, « de gauche ». C’est évidemment Manuel Valls. Monsieur Alain Bauer a très tôt formé le projet de devenir Grand-Maître du Grand Orient, le top de ce qui se fait en matière de mafia franc-mac. Quant à Stéphane Fouks, il ferait presque pâle figure, sauf qu’en matière de com’, il s’y connaît, et l’on peut dire qu’il se sent là, tout de suite, comme un poisson dans l’eau : responsable étudiant, il savait comme personne remplir une salle. C’est peut-être un talent, après tout.

Tout de suite, ils se partagent le marché politique, comme savent le faire des « parrains » qui jugent la paix préférable pour la prospérité des affaires. Tout de suite comme des vieux routiers. Ont-ils vingt ans, quand ils se retrouvent à la cafétéria de Tolbiac ? « Moi, je rêve un jour d’être grand maître ». « Moi je ne veux pas forcément faire de la politique mon métier ; j’aime la communication ». « Moi, j’aime la France, j’aimerais bien devenir président de la République ». Vous les avez reconnus ? C’est un certain Julien Dray qui témoigne, vous savez, celui qui a récemment fâché Ségolène Royal en invitant Dominique Strauss-Kahn à son anniversaire.

Jean-Christophe Cambadélis y va aussi de son témoignage : « Chacun des trois avait déjà un morphotype : communicant, agitateur politique et, au choix, flic ou homme de réseaux. (…) Aux Jeunesses Socialistes, ils ont chacun une tâche : Manuel, la politique et la vie publique ; Bauer, la tactique et les manœuvres d’appareil ; Stéphane la communication ». Ces messieurs sont convenus de ne pas se marcher sur les pieds.

Ces trois-là viennent de fêter leurs 150 ans (sic ! Ils sont nés en 1962, sauf Fouks ?) en « privatisant » les deux étages du restaurant Drouant (celui du Goncourt), et en invitant une bonne centaine de personnes : « Des patrons, des pontes du renseignement, des politiques, autant de cercles qui s’emmêlent tandis que sur les tablées le bon vin abolit les frontières ». « On offre des livres rares, des alcools forts millésimés ». Dans le trio qui invite, la personnalité la plus « intéressante » est peut-être celle d’Alain Bauer.

Le site wikipédia le présente comme un « consultant en sécurité » (on n'est pas plus pudique). Né en 1962, il est socialiste à 15 ans. Trente ans plus tard, il devient conseiller de Sarkozy. Sa spécialité ? La police. Plus précisément, les relations dans la police. Devenu vice-président de Paris-I-Tolbiac (en 1982, tiens, tiens), il suscite ce commentaire admiratif : « Quand on a vu Bauer arriver à la fac avec sa voiture et son chauffeur, on s’est dit que, là, il avait des réseaux qu’on n’aurait jamais, même à 50 ans ». En 1982, il avait 20 ans. Entre parenthèses, ça en dit long sur le Parti Socialiste de François Mitterrand, et bien avant sa victoire de 1981.

Le plus « intéressant » dans cette carrière « intéressante » me semble être le fait que monsieur Alain Bauer illustre à merveille une notion très à la mode : le Réseau. Avec Alain Bauer, si vous additionnez le réseau Franc-Maçon, le réseau Juif, le réseau Policier et le réseau Socialiste, vous obtenez un « carnet d’adresses » épais comme un Bottin de Paris dans les années 1950 (minimum 15 cm sur papier fin). Alain Bauer est à lui seul une incarnation du concept de Réseau. Sa personne est un lobby. C'est très fort.

Cet homme est à lui seul une agence d’influence. Et je vais vous dire : les idées politiques, franchement, il n’en a rien à cirer. Et je vais vous dire mieux, il ne faut pas chercher ailleurs les "idées" (si par hasard ce sont des idées, et non de simples moyens de gouvernement) que Manuel Valls met en application maintenant qu’il est ministre : Alain Bauer, son vieil ami, enseigne à l’EOGN (officiers de gendarmerie) et à l’ENSP (cadres de la police). J’avoue que je n’ai pas lu les ouvrages de monsieur Alain Bauer. Honnêtement, quand ils ont paru, je faisais autre chose, j’étais en plongée sous-marine, sans doute.

Merci à Ariane Chemin, pour la qualité de son article du Monde. Alors ça, oui, c'est ce que j'appelle du journalisme !

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francs-maçons, michel rocard, parti socialiste, françois hollande, afrique, robert mugabe, zimbabwe, syrie, israël, palestine, juifs, le canard enchaîné, don quichotte, télévision, musulmans, islam, cinq piliers de l'islam, nicolas sarkozy, jean-françois copé, françois fillon, ump, crise, manuel valls, alain bauer, stéphane fouks, grand orient de france, julien dray, ségolène royal, dominique strauss-kahn, jean-christophe cambadélis, le monde, journalisme, presse, ariane chemin, police, françois mitterrand, anders bering breivik, norvège

dimanche, 05 février 2012

LA CONJURATION DU VERBE BRUIRE

Avant de commencer, qu'on me permette de rendre hommage à la corporation tout entière des journalistes, pour une phrase entendue hier de la bouche de l'un d'eux, dont tout le monde et chacun goûtera le terrible sel ironique : « Hier, deux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer sont mortes de froid ». Voilà.

HERR PROFESSOR DOCTOR ALOIS ALZHEIMER

C'est dimanche, on a fait la grasse matinée, on est détendu, il fait froid dehors. C'est donc le moment de redresser les moeurs, de hisser la bannière, de sucrer les fraises, de pousser les feux, de foutre le camp, d'arroser les fleurs, de faire chauffer la colle, de ne pas rater le temps au moment où il passe, de bouter l'Anglois hors de France. En un mot comme en cent, de corriger les fautes. Occupons-nous d'un galapiat incorrigible du lexique français, dont le comportement est de plus en plus déréglé.

Pour cela, rien de mieux qu'une bonne PROSOPOPÉE dans les gencives pour se mettre en jambes, même si elle se présente incomplète, atténuée, rognée, restreinte, voire concassée.

C’est un sale gosse, le verbe BRUIRE. Un sauvageon. Pas retourné à l’état barbare, mais pas loin. Au moins une racaille, une jeune pousse qui jette sa gourme à tous les vents, qui pète au nez du savoir-vivre le plus affirmé. Ce n’est plus de la conjugaison, c’est de la conjuration. Nous y voilà : c’est un complot. Le mot est lâché. J’aurais dû m’en douter.

On ne parle pas assez des journalistes, de leur noble métier - non, leur noble tâche. Allez, ne soyons pas chien, et parlons franchement de leur mission sacrée. Je le sentais venir, déjà, depuis quelque temps, je l’entendais, aux « nouvelles » colportées dans les chaînes audibles et visibles par, précisément, des journalistes.

Un jour, c’est : « Toute la ville bruisse (??) de la rumeur ». Le lendemain, c’est d’une autre bouche que sort : « La classe politique bruisse (???) des mésaventures de DOMINIQUE STRAUSS-KAHN ». Il me semble bien qu'on peut remplacer ce nom par celui de FRANÇOIS HOLLANDE ou de NICOLAS SARKOZY, ça fait le même effet.

Je vous l’avais dit, que le verbe bruire, il fait vraiment n’importe quoi, il n’a plus de forme, il ne ressemble plus à rien, c’est une patate à la place du nez, une patate au milieu de la figure. Tiens, dernièrement, comment elle s’appelle, cette journaliste qui a impunément – et impudemment – lancé : « On les entend bruisser (????) », à propos de je ne sais plus quoi ? C'est "bruisser" qu'on apprend, dans les écoles de journalistes ?

EN MISSION SACREE SUR LE TERRAIN

Oh mais je vais le ramener dans le droit chemin, le gaillard, et plus vite que ça. Vingt coups de garcette sur la plante des pieds à chaque dérapage, ça sera vite vu. Faute de garcette, si l'on est en terre ferme, on se rabattra sur une nagaïka de bonne fabrication. En dernière extrémité, on pratiquera l'« enfoncement du petit bout de bois dans les oneilles » (Ubu roi, III, 8). Et j’ajoute : « Je [le] passerai dans la trappe, [il tombera] dans les sous-sols du Pince-Porc et de la Chambre-à-Sous, où on [le] décervèlera » (III,2).

Alors moi je dis que, si le verbe bruire n’est même plus capable de se faire conjuguer avec rectitude et régularité par les « spécialistes » stipendiés de la diffusion d’informations (alias les « journalistes »), il devrait prendre à l’unanimité de sa voix la décision de disparaître. Un beau suicide lexical, et en direct. Et je ne connais pas de meilleur suicide, depuis quelque temps, que l'immolation par le feu et en public.

Si possible en présence de NICOLAS SARKOZY, ou à la rigueur de FRANÇOIS HOLLANDE. En effet, pour peu que l'un ou l'autre disparaisse dans les flammes, et comme les caméras ne sont jamais loin dans les deux cas, l'effet médiatique serait comparable à un tsunami se jetant de toute la force de ses bras sur une centrale nucléaire en état de marche.

LEQUEL DES DEUX BRÛLE AVEC LE VERBE BRUIRE ?

Ça ferait peut-être pas aussi fort que MOHAMED BOUAZIZI, sur une place de Sidi Bouzid. Mais il suffirait qu’il prévînt les bons « journalistes », les bons médias, les bonnes chaînes, en disant : « Tel jour, à telle heure, tenez-vous bien, moi, le verbe bruire, je m’immole par le feu ». Un bonze qui brûle, ça date de longtemps ; un Tibétain, c'est tous les jours sans affoler TF1 ; un Tunisien pauvre dans une région déshéritée, ça commence à faire ; un verbe défectif, ça serait nouveau. C’est bon, ça, coco, réserve-moi un pavé en « une », pourquoi pas un « ventre », comme dit le maquettiste ?

Le dit verbe ajouterait : « Et dites bien que je ne renoncerai à ce geste fatal qu’à une condition : que tous les « journalistes » de langue française apprennent ma conjugaison par cœur. Pas difficile : comme je suis un défectif, je n'ai que huit formes conjuguées, et encore, selon le Bescherelle, en comptant l'adjectif "bruyant", c'est vous dire. Il faut qu'ils jurent de dire que la ville bruit d’une rumeur, qu’elle bruissait d’une rumeur, ou qu'on l'a entendu bruire d’une rumeur. Dans tout autre cas, je me suicide, est-ce assez clair ? Plus personne ne pourra me prendre comme souffre-douleur ».

Si les « journalistes » de langue française ne renoncent pas à « bruisser », que le MOHAMED BOUAZIZI de la grammaire, j’ai nommé le noble verbe BRUIRE, passe immédiatement à l’acte, et se passe incontinent par le feu, après avoir chanté, comme Jeanne d’Arc au bûcher, d’ARTHUR HONEGGER et PAUL CLAUDEL : « Loué soit notre frère le feu qui est pur, vivant, acéré, pénétrant, invincible, irrésistible, qui est puissant à rendre l’esprit à l’esprit, et ce qui est cendre à la cendre ».

Et si tel est l’événement final, vous verrez que : « A partir de maintenant, il s’en parlera un peu » (Pastorale des santons de Provence), du verbe bruire. On aura remarqué que j’aime à diversifier mes sources documentaires selon le plus large éventail possible.

J’ajoute aussitôt que cette disparition serait une perte, et cette perte une disparition, parce que, il n’y a pas si longtemps (qu'est-ce que c'est, 110 ans ?), l’Académie Française admettait tout uniment des formes comme « bruyait » ou « bruyaient ». On voit par là qu’un peu de science éloigne de l’absolu, mais que beaucoup de science en rapproche.

Et puisque le CSA me laisse un peu de temps, en ces temps de campagne présidentielle, qu'il me soit permis d'offrir ce petit poème.

ODE A L'INACCESSIBLE ETOILE DU VERBE BRUIRE

Don Quichotte, ô héros, ô le preux paladin,

Toi qui eus pour bagage un rêve inépuisable,

Toi qui as chevauché contre quatre moulins

A vent, qui t’ont réduit en état misérable,

Toi qui as poursuivi l’image dulcinée,

Cette sainte crottée, contrefaçon de fée,

Reviens dans nos contrées, viens m’aider à lutter.

Toi qui cavalcadais sur des chemins austères ;

Toi qui fis face au lion, combattis le barbier,

Pour te coiffer d’un heaume aux vertus militaires ;

Toi qui, du biscaïen, en combat singulier,

Fis une ample omelette et triste compotée ;

Toi, le jouet d’un duc, en son château infâme,

Qui se divertissait aux dépens de ton âme ;

Qui, de foule servil(e), t’offris à la risée ;

Toi seul es en mesur(e), Toi seul as le pouvoir,

Toi seul as l’onction sainte et le sens du devoir.

Accours à mon secours, oui, accours sans détour,

Bats le rappel de troupe et rends son lustre aux tours

De langue qui voulaient d’usage revenir,

Et, le verbe assoiffé, rendre à sa source « bruire ».

Merci d'avance aux 12 électeurs et demi et au raton laveur qui me rendront justice dans les urnes.

Voilà ce que je dis, moi.

NOTE A BENNE : ça n'a strictement aucun rapport, mais vous avez sûrement remarqué, sur la scène météorologique, en ces temps de frimas pré-polaire, l'irruption d'un vocable radicalement neuf. Vous avez sûrement entendu la foule emboîter le pas des ingénieurs météo, des animateurs météo et des clowns météo, et dire, à leur exemple : « Il fait moins douze RESSENTIS ». Notez que je ne juge pas, hein, je constate juste, et je me permets, en sourdine, de me gausser. Une des plus belles répliques de COLUCHE n'est-elle pas : « Jusqu'où s'arrêteront-ils ? ».

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conjugaison, grammaire, langue française, prosopoée, savoir-vivre, dominique strauss-kahn, journalisme, journalistes, ubu roi, alfred jarry, décerveler, mohamed bouazizi, sidi bouzid, arthur honegger, paul claudel, suicide par le feu, immoler, don quichotte, cervantès, nicolas sarkozy, françois hollande, parti socialiste

samedi, 10 décembre 2011

BEN OUI, QUOI, "DON QUICHOTTE" !

Résumé : je lis "Don Quichotte".

A cet égard, la deuxième partie change carrément de propos. Bien sûr, il y a quelques modestes aventures, par exemple quand Don Quichotte arrête le conducteur d’un charroi portant un lion dans sa cage et que, l’homme ayant ouvert la cage sur son ordre, le lion lève une paupière lourde, se met debout, sort à moitié, regarde Don Quichotte qui l’attend de pied ferme, bien campé sur ses étriers, bâille un bon coup et retourne se coucher au fond de la cage, au grand soulagement de tous ceux qui assistent à la scène.

Il y a aussi cette espèce de combat pour rire qui l’oppose au « chevalier aux miroirs », qui n’est autre que le bachelier (ou licencié) Samson Carrasco, qui se proposait de l’obliger, s’il triomphait de lui, à retourner vivre tranquillement en sa maison et de ne plus s’occuper de jouer les chevaliers errants.

Mais dans l’ensemble, la deuxième partie voit Don Quichotte évoluer comme s’il était sur la scène d’un théâtre, où toutes les personnes ne seraient que des personnages. Car beaucoup d’entre eux ont lu la première partie du livre, paru dix ans plus tôt, qui les a bien divertis.

La différence entre les deux, c’est que dix ans avant, les personnages ne savent pas que Don Quichotte est Don Quichotte, qu’ils sont eux-mêmes des personnages destinés à être couchés sur le papier. Ils peuvent donc vivre les événements et les actions, en quelque sorte, avec naïveté, au premier degré. Une naïveté interdite, par exemple, au duc et à la duchesse de la deuxième partie, qui font fictivement partie de l’innombrable lectorat de la première.

CERVANTES imagine donc la suite des aventures en faisant du premier tome une donnée agissante du second. Les gens évoluent autour du héros en n’étant pas eux-mêmes, mais en jouant un rôle de composition. Si je voulais prendre un point de comparaison, je dirais que c’est un peu la problématique à l’œuvre dans The Truman show, le film de PETER WEIR sorti en 1998. Un tout petit peu, n’exagérons pas.

Mises à part les quelques aventures, la rencontre du chevalier au Vert Caban (Don Diègue de Miranda, qui accueille DQ dans sa villa), les noces de Gamache, où l’on découvre à quelles ruses tarabiscotées peut conduire l’amour, et autre menu fretin, l’essentiel de cette partie est consacré au séjour de Don Quichotte et Sancho Pança au château d’un duc et d’une duchesse (sont-ce les mêmes que l’auteur mentionne en première partie ?).

Duc et duchesse deviennent les metteurs en scène (ou plus exactement, les manipulateurs) d’une pièce où le maître et l’écuyer jouent les rôles principaux, à leur insu, bien évidemment, pour le plus grand contentement de tous ceux qui peuplent le château, et qui, sur ordre de leurs maîtres, endossent des rôles de comédie, pour mieux se moquer d’eux. En quelque sorte, quelqu’un fait vivre à Don Quichotte des événements factices qu’il est seul (avec Sancho Pança) à considérer comme des aventures.

Du coup, le regard que le lecteur porte sur le héros et son compagnon se modifie radicalement. Don Quichotte devient un personnage noble, sympathique, qui manque, certes, de lucidité et de raison, mais qui reste, pourrait-on dire, « droit dans sa quête ». De plus, il joue le rôle de la victime que l’on plaint.

C’est par exemple l’épisode de la duègne Rodriguez qui dévoile à Don Quichotte le secret des « fontaines » que la duchesse a aux jambes, après quoi ils se font copieusement rosser par la duchesse en personne, furieuse d’avoir été trahie, et aidée de sa servante Altisidore. Je m’interroge encore sur ces « fontaines », qui semblent appeler un diagnostic médical, ni plus ni moins.

C’est l’épisode aussi des sérénades données par la même Altisidore à Don Quichotte, dont profitent des chenapans pour introduire dans la chambre de celui-ci des chats qui lui graffignent gravement le visage, ce pourquoi il devra garder le lit pendant six jours.

Le lecteur se met alors à plaindre Don Quichotte et à juger très sévèrement ce couple de châtelains qui, sans doute pour se désennuyer, s’amuse aux dépens d’un pauvre fou qui ne fait de mal à personne. CERVANTES le signale d’ailleurs : [L’auteur] « dit qu’il croit fermement que les moqueurs étaient aussi fous que les moqués, et qu’il ne s’en fallait pas deux doigts que le duc et la duchesse ne fussent privés d’entendement, puisqu’ils prenaient tant de peine à se moquer de deux fous ».

Car duc et duchesse montrent une évidente cruauté envers nos deux « aventuriers », voire du sadisme. CERVANTES dénonce peut-être ici une tendance de la société qui n’a jamais cessé de s’affirmer jusqu’à nos jours, celle d’imposer aux individus un comportement normal.

Du premier au second tome, on passe d’un univers difficile, certes, mais où les individus gardent une autonomie, même si l’on reste peu ou prou dans le jeu des forces brutes à l’œuvre dans la société ; à un univers beaucoup plus facile en apparence, socialement beaucoup moins glauque et plus policé, mais sur lequel règne en fait la loi non écrite d’un immense conformisme. C’est certain, Don Quichotte n’est pas normal et, c’est certain aussi, il a à souffrir de l’intolérance (si l’on veut bien de ce terme intempestif) de la société figurée par le château ducal et la cour qui y habite.

Je dis ça à tout hasard, mais il me semble quand même que l’auteur n’est pas extrêmement content de la terreur que fait régner l’Inquisition en Espagne à son époque, si j’en crois le « récit du captif », le récit de la fille de Ricote et la dernière scène « ducale », au cours de laquelle Sancho se fait donner en cadeau la tenue dont on l’a vêtu au cours de la dernière farce.

Il s’agit du costume même de tous ceux que l’Inquisition brûlait sur les bûchers des « autodafés » : « une robe de boucassin noir, toute peinte de flammes de feu, et lui ayant ôté son capuchon, lui mit sur la tête une mitre semblable à celles que portent les pénitents du Saint-Office ». Mais le fait qu’on retrouve à la fin ce costume sur l’âne de Sancho, comme par dérision, en dit peut-être long sur l’attitude de CERVANTES.

L’épisode de Barcelone, où ils sont magnifiquement accueillis dans la maison de Don Antonio Moreno (est-ce un pendant à la « sierra Morena » du début, théâtre des premières folies du héros ?), ne modifie rien à cette théâtralisation du rôle de Don Quichotte. On assiste à l’épisode de la tête truquée, supposée prédire l’avenir des personnes présentes, à la suite duquel le maître des lieux sera obligé de s’arranger avec l’Inquisition.

On suit la compagnie sur une galère du roi, où il arrive une mésaventure à Sancho, qui « vole » autour du navire, porté à bout de bras par tous les galériens. C’est un peu le symétrique de celui du début, où il fut bel et bien berné (mis dans une couverture et envoyé en l’air par quelques costauds farceurs).

Un dernier petit récit intercalé rappelle qu’on est dans l’Espagne catholique : une jeune fille déguisée en homme semble commander un brigantin mauresque. Faite prisonnière, en attendant la mort, elle raconte sa pitoyable histoire, mais retrouve son père Ricote, qui sauve tout. On suit encore le pauvre Don Quichotte dans la promenade que Don Antonio lui fait accomplir à travers la ville après l’avoir affublé à son insu d’un écriteau proclamant son identité. Cela suscite le rire de la foule et le déchaînement de tous les sales gosses.

On assiste enfin au combat que doit livrer Don Quichotte au mystérieux « chevalier de la Blanche Lune », qui n’est toujours autre que Samson Carrasco le licencié. Il aime bien Don Quichotte, et voudrait bien le voir retourner chez lui pour y vivre paisiblement entouré des siens. Le subterfuge qui avait échoué avec le « chevalier aux Miroirs » réussit à celui de la « Blanche Lune ». Don Quichotte est jeté à terre. Vaincu, il doit jurer qu’il s’abstiendra de tout « travail » de chevalier errant pendant un an.

Don Quichotte n’a qu’une parole. Je passe sur le dernier détour par le château ducal où a été préparé le spectacle d’une farce funèbre : Altisidore, celle dont « l’amour » a vainement essayé de détourner la pensée de Don Quichotte de Dulcinée du Toboso, en est « morte » et repose sur un catafalque, dont elle va se relever pour raconter ce qu’elle a vu en enfer. Ce chapitre est le prétexte dont se sert CERVANTES pour régler une dernière fois son compte au faussaire qui a cru impunément pouvoir donner une « suite » de son cru à la première partie de Don Quichotte.

Rentré chez lui, Don Quichotte ne tarde pas à tomber malade et à mourir, au grand désespoir de tout son entourage. « Mais avec tout cela, la nièce ne laissait pas de manger, la gouvernante de boire d’autant, et Sancho de se réjouir. Car d’hériter de quelque chose, cela efface ou modère dans l’âme de l’héritier la mémoire de la douleur qu’il est raisonnable que laisse le mort. » Je trouve cette dernière phrase jubilatoire d’exactitude psychologique, particulièrement « la douleur qu’il est raisonnable que laisse le mort ».

Pour dire qu’on n’est pas dans une histoire qui se déroule linéairement et simplement. Comme dans la photo, je parlerais volontiers de la formidable « profondeur de champ » dans laquelle se déroule le récit. On trouve dans ce pilier de la littérature universelle toutes les strates de l’existence humaine, depuis le détail le plus trivial ou le plus ridicule jusqu’aux considérations les plus hautes, touchant le sens de la vie, souvent sorties, il faut quand même le dire, de la bouche même de l’extraordinaire Don Quichotte de la Manche.

Avec tout ça, je n’ai presque rien dit de Sancho Pança. Ce n’est que partie remise.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : don quichotte, littérature, espagne, sancho pança, cervantès, the truman show, peter weir

vendredi, 09 décembre 2011

J'AI LU "DON QUICHOTTE", PARFAITEMENT !

Tout le monde connaît le nom de Don Quichotte. Qui a lu le livre de MIGUEL DE CERVANTES DE SAAVEDRA ? Tout le monde connaît les « moulins à vent », que le héros défie comme s’ils étaient des géants. Qui sait que l’épisode se situe tout à fait au début du livre, et qu’il n’en est absolument plus parlé ensuite ? Tout le monde a entendu parler de Sancho Pança. Qui sait que le grand reproche que lui adresse Don Quichotte, c’est de parler par proverbes ?

En fait, il y a deux livres : celui de 1605, et celui de 1615. Entre les deux, un épisode entièrement controuvé, écrit par un certain AVELLANEDA, natif de Tordesillas, qui essaie de se faire du gras sur le succès du livre de 1605. Celui de 1615 n’existe, apparemment, qu’à cause de l’épisode AVELLANEDA. Et j’ai eu l’impression que la seconde partie (de CERVANTES) ne parlait pas tout à fait du même bonhomme. Ou pas exactement de la même manière.

Oui, je ne vous ai pas dit, je viens de finir la lecture de L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Oui monsieur, « ce que j’ai fait, aucune bête au monde ne l’aurait fait » (GUILLAUMET, si je ne me trompe). Dans la délicieuse traduction de JEAN CASSOU (Pléiade), qui fleure bon l’élégance et la subtilité de la langue classique (CESAR OUDIN et FRANÇOIS ROSSET, les premiers traducteurs). Il n’est jamais trop tard pour s’instruire, n’est-ce pas.

Mon pote ROLAND m’a dit, quand il a su ça : « Il y a des longueurs, non ? ». Bon, il faut être magnanime : quand on n’a pas lu ce livre célébrissime, une telle affirmation peut vous échapper. Ce qui est bien vrai, c’est que, une fois le livre refermé, je ressens du bonheur à ce que j’y ai trouvé.

Pour dire les choses très rapidement, on trouve dans la première partie quelques aventures du héros à proprement parler, les plus connues et d’autres moins, mais aussi une sorte de roman picaresque (où il y a du voyou), mais aussi de longs dialogues entre Don Quichotte et Sancho Pança (c’est peut-être ça, les longueurs, mais c’est un sujet principal du livre), mais aussi, sur le versant descendant, un enchâssement de récits à la manière de ce qu’on trouve dans Gil Blas de Santillane et dans Manuscrit trouvé à Saragosse.

Le livre de LE SAGE, Gil Blas de Santillane, est pour moi d’une lecture fort ancienne, et j’avoue que j’en ai gardé fort peu de détails, sinon celui-ci, parmi quelques autres, qu’on dirait aujourd’hui de haute science psychologique : Gil Blas, le héros, est devenu le secrétaire d’un évêque fort renommé pour les sermons qu’il prononce du haut de la chaire de la cathédrale.

Et l’évêque, l’âge venant, le prie instamment de lui dire franchement, dès qu’il sentira que son don d’orateur commencera à faiblir, qu’il est temps pour lui de s’arrêter. Ce jour vient, et Gil Blas ne manque pas de prévenir l’évêque, qui se met à tonitruer : « Comment, vaurien, sacripant, tu ne comprends rien, tu me dis ça le jour même où j’ai prononcé le plus beau sermon qui soit jamais sorti de ma bouche ! ». Sur ce, il le chasse ignominieusement.

Il y a aussi le personnage du Docteur Sangrado, caricature, si c’est possible, du médecin chez MOLIÈRE, qui expédie ses malades au moyen de deux expédients et pas plus : la saignée et l’absorption d’eau chaude. Fort peu en réchappent, inutile de le dire. J’ai quand même gardé l’image d’un roman, non sur le milieu des gredins (picaros), mais sur l’ascension sociale d’un petit qui se hisse sur l’échelle.

Manuscrit trouvé à Saragosse, de JEAN POTOCKI, qui est aussi un fort gros livre, a été écrit à la même époque, en français, s’il vous plaît, par ce seigneur polonais. Bien que ce ne soit pas du tout le même genre de littérature, j’ai gardé de ce livre un souvenir analogue à ce que j’avais ressenti à la lecture du Golem et de La Nuit de Walpurgis, de GUSTAV MEYRINCK, ou de Princesse Brambilla d’E. T. A. HOFFMANN.

L’impression unique, en refermant le livre, d’avoir un effort à faire pour reprendre contact avec la réalité. Une marche dans un tunnel, dans un état intermédiaire de vague narcose, en équilibre sur une arête entre la veille et le rêve. Impression que je n’ai nulle part ailleurs retrouvée.

Je reviens à Don Quichotte. A côté de ce qui arrive au héros, on y trouve l’histoire de la belle Marcelle, la bergère qui est si cruelle avec la foule de ses soupirants, l’histoire de la folie de Cardénio, l’histoire du « curieux impertinent » et l’histoire du captif.

Le curieux impertinent s’appelle Anselme. Son histoire ressemble à un fabliau du moyen âge, mais qui finirait mal : Anselme et Lothaire sont amis plus qu’il n’est possible de le dire. Le premier épouse l’objet de son amour, la belle Camille, et passe les jours dans la béatitude conjugale face à la perfection et à la vertu de sa femme.

Jusqu’à ce qu’il lui prenne l’idée de mettre à l’épreuve cette perfection et cette vertu pour se convaincre qu’elles sont infrangibles. Il engage vivement son ami Lothaire à lui faire la cour, à chercher à la séduire pour obtenir ses faveurs. Et à lui tenir un compte scrupuleux de la conduite de Camille. Je laisse à découvrir ce qui arriva et les diverses péripéties de la nouvelle ainsi incluse dans le récit.

L’histoire du captif est le récit édifiant d’une belle Mauresque d’Alger, mais chrétienne d’âme, qui, en séduisant un beau prisonnier, parvient à s’échapper de la maison de son père et à gagner l’Espagne catholique.

Cardénio, j’en ai entendu parler sur les ondes de France Cul (ture-ture), par ROGER CHARTIER, si je me souviens bien, qui faisait un cours au Collège de France au sujet d’une « pièce perdue de Shakespeare » intitulée Cardénio, développant à ce propos une érudition absolument ébouriffante et, finalement, assez vaine.

Il y a dans cette histoire un entrecroisement d’histoires d’amour à rebondissements multiples, à commencer par celui du ventre d’une des héroïnes qui, ayant cédé à un soupirant sur une promesse de mariage, se voit plongée dans la honte quand celui-ci enfreint la parole donnée. Grand dégoûtant, va ! Mais on verra qu’il ne l’emportera pas en paradis.

Quant à Cardénio lui-même, c’est le héros de l’histoire de deux jeunes saisis par l’amour, mais où le père de la promise, cédant aux instances d’un fils de grand seigneur qui se croit tout permis, celui-là même qui a engrossé la jeune fille ci-dessus, où le père, donc, donne sa fille en mariage par pur intérêt, ce qui plonge l’amoureux dans la folie, et amènera la rencontre avec Don Quichotte dans la Sierra Morena. Tout finira bien. Ça fera deux mariages d’amour en perspective.

Les aventures de Don Quichotte, maintenant ? Elles sont ce qu’on en sait, plus ou moins. Pas la peine de revenir sur les moulins à vent. C’est même la première aventure, vite liquidée. On sait qu’il se fait armer « chevalier » par un tavernier véreux. Qu’il conquiert son « casque » aux dépens d’un barbier, dont le plat à barbe, en cuivre, est aussitôt élevé à la dignité d’ « armet de Mambrin ». C’est bien si on sait ce qu’est un « armet ». Qu’il se bat contre un Biscaïen. Qu’il passe une nuit terrifiante à proximité de ce qui se révèlera au matin, pour sa plus grande honte, être un moulin à foulon. Mais je ne vais pas résumer Don Quichotte. C’est déjà ennuyeux, non ?

On sait que Don Quichotte (Alonso Quixano pour l’état-civil) est un homme bon, cultivé, mais qui a la tête farcie d’histoires moyenâgeuses, de romans de chevalerie bourrés d’actions merveilleuses, de prouesses inégalées et d’épées qui tranchent des montagnes. Bien longtemps avant les jeux vidéos qu’on accuse souvent d’entraîner, dans l’esprit de ceux qui s’y livrent, une grave confusion entre le fictif et le réel, voilà donc un livre qui décrit la folie d’un homme qui croit à la réalité concrète de ses rêves.

Mais sa folie est précisément de proclamer haut et fort à la face du monde qu’il n’est rien de plus noble que d’embrasser la profession de la chevalerie errante. Et Don Quichotte est capable de se mettre en grande colère quand ses interlocuteurs le mettent en doute. D’où un certain … « décalage » avec les gens ordinaires.

Il ne joue pas un rôle : il est vraiment lui-même, et à fond. Don Quichotte, dans le livre, est le seul personnage, avec Sancho Pança, qui ne mente jamais, et qui n’agisse jamais poussé par la haine, le mépris ou je ne sais quel sentiment mauvais. C’est authentiquement un héros au cœur pur. Et il « y va ».

Dans cette première partie, il est directement confronté à la réalité des coups de bâton, du mépris concret, des cailloux que les galériens qu’il vient de délivrer lui jettent, quand il leur ordonne d’aller en son nom manifester leurs respects à la dame Dulcinée du Toboso. Faut-il vivre dans un monde de chimères pour émettre de telles prétentions, je vous le demande ?

Voilà ce que je dis, moi.

Suite et fin demain.

09:02 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : don quichotte, littérature, cervantès, espagne, sancho pança, avellaneda, jean cassou, pléiade, gallimard, gil blas de santillane, manuscrit trouvé à saragosse, le sage, jean potocki, docteur sangrado, gustav meyrinck, eta hoffmann, le golem, la nuit de walpurgis, princesse brambilla, roger chartier, dulcinée du toboso