lundi, 15 avril 2019

LES NUISANCES DE L'INTELLIGENCE

Un exemple frappant de l'effet délétère induit par l'usage intempestif des "sciences" humaines se trouve dans l'évolution de l'enseignement de l'histoire de France à l'école, au collège et au lycée. Les inventeurs de l'enseignement de l'Histoire de France, au XIX° siècle, avaient pour ambition de susciter dans la jeunesse l'émergence d'un véritable sentiment national : leur projet n'était pas "scientifique" mais clairement politique, inséparable d'une volonté patriotique.

Pour eux, l'enseignement, sans repousser la vérité historique établie scientifiquement, réservait l'étude de celle-ci aux âges de la maturité, où le citoyen devient capable d'un discernement autonome. Ils se disaient avec raison que le savoir établi sur des bases "scientifiques" n'est authentiquement accessible qu'à des esprits déjà formés : le gamin de 10 ans, de 15 ans aime bien qu'on lui raconte des histoires. La science viendra plus tard, se disait-on. Le savoir, dans les premiers temps, n'a besoin que de bons raconteurs d'histoires. Cette façon raisonnable de faire ajournait l'exercice des convictions (politiques, morales ou autres) à un temps où l'homme était jugé en état de juger en toute indépendance. En attendant, il fallait, pensait-on, fixer de la façon la plus solide des points de repère dans le temps (histoire chronologique) et dans l'espace (géographie).

L'école et le lycée étaient là pour faire de tous les enfants de futurs citoyens disposant d'un solide socle de références communes. Voilà le formidable moyen que les concepteurs de cette école républicaine avaient trouvé pour aboutir à l'unification des esprits dans la nation française. Leur projet était exactement le "Grand Récit National" dont toutes sortes de commentateurs médiatiques déplorent aujourd'hui la perte irrémédiable. Il s'agissait d'abord pour eux de fabriquer du commun.

Malheureusement, plus aucun historien un peu "lancé" ne veut entendre parler de "Roman National" : vous n'allez pas revenir à "nos ancêtres les Gaulois", quand même ! Aujourd'hui, tous les responsables politiques rêvent de fabriquer du commun. Le problème, c'est que chacun de ces responsables voudrait que la seule fabrique du commun qui soit unanimement reconnue soit celle dont il a donné la définition et les contours précis ("ralliez-vous à mon panache").

A cet égard, l'enseignement "à la carte" (l'uniformité des programme est une fantaisie, tant est grande la diversité des mises en œuvre), est le meilleur moyen de renvoyer chaque individu à du particulier. Or fabriquer du commun, ce n'est sûrement pas des scientifiques que cela peut venir : c'est une tâche essentielle du Politique. Or le Politique a externalisé depuis longtemps cette tâche nationale essentielle à l'Université (théoriquement plus incontestable, parce que plus "scientifique", tu parles), à ses débats, à ses bisbilles et à ses luttes d'influence intellectuelle sur l'air du temps (en même temps que sur les budgets de recherche : qui paie ?). Faire de la France une nation "scientifique", quelle effroyable blague !

Il a délégué inconsidérément ce qui dépendait exclusivement de l'autorité de l'Etat à des mouvements incontrôlables. Il faut le dire : le commun, il faut commencer par le vouloir intensément. Le commun, ça se fabrique, ça se désire, ça se construit, ça se cultive, ça s'entretient amoureusement comme la plante verte, ça se nourrit d'ingrédients précis (mettez Jeanne d'Arc, Vercingétorix, Napoléon, etc.). Introduire le débat, la contestation, le dissensus universitaire dans la fabrique du commun, c'est torpiller l'entreprise au départ. Tout finit par tirer à hue et à dia, comme on le constate tous les jours, et dernièrement avec la crise des gilets jaunes et le "Grand Débat National". Le politique a démissionné. Il ne faut pas chercher ailleurs les causes de l'état de délabrement actuel de la conscience nationale. Et ce ne sont pas les larmes de crocodiles versées par les politiciens (et autres) en la matière qui me convaincront du contraire.

La déliquescence actuelle du sentiment national dans la jeunesse française (au sens large) résulte clairement de l'intrusion des "scientifiques" dans les programmes scolaires. Des dégâts analogues ont été commis dans l'enseignement des mathématiques à une époque (les "mathématiques modernes") ou du français, au moment du "boum" des recherches universitaires en linguistique, inspirées par les travaux de Ferdinand de Saussure (Ruwet, Jakobson, Troubetzkoï, Hjelmslev, Martinet, Ullmann, et j'en ai encore plein en réserve, ayant un peu fréquenté la chose).

En imposant, d'une part, aux enseignants d'inclure dans leur enseignement les dernières avancées des recherches universitaires, et d'autre part en focalisant l'attention de tous ses acteurs sur les méthodes pédagogiques plutôt que sur les contenus, le système scolaire français s'est débarrassé de ses missions primordiales : apprendre aux enfants à lire, écrire et compter, leur inculquer des rudiments d'éléments concernant leurs origines et ce qui ressemble à un sentiment d'appartenance à une communauté nationale, etc. La Commission Nationale des Programmes est devenue un champ de bataille.

Avant de parler de restaurer le "socle commun", il aurait fallu commencer par ne pas le détruire, en ne cessant d'ébranler la structure de l'édifice éducatif par la folie de réformes successives, innombrables et contradictoires. Aujourd'hui, plus aucune voix et plus aucune autorité ne détient la Vérité sur l'Education Nationale, qui est devenue un espace d'affrontement pour tous les conflits qui secouent la société dans son ensemble. Plus personne, en dehors d'exceptions héroïques, ne sait ce que veut dire "former l'esprit des enfants".

Il ne faut pas s'étonner de la pulvérisation de la population en une multitude de tribus qui fonctionnent en circuit fermé et ne communiquent plus avec les autres. Il ne faut pas s'étonner que la seule survivance de ce qui fut une société est aujourd'hui une entité purement administrative et de plus en plus désincarnée.

Bon, on me dira que je suis injuste et caricatural et que je véhicule des stéréotypes qui font se hérisser l'épiderme des spécialistes. Ce n'est peut-être pas complètement faux. Mais j'aimerais bien qu'on arrête d'exonérer, sous prétexte qu'il s'agit de "recherche scientifique", les sciences humaines de tout effet social. Pour preuve, n'est-ce pas une grande sociologue (Irène Théry) qui a présidé la commission mise en place par François Hollande pour l'instauration du mariage homosexuel ?

On ne peut pas contester le fait que, en l'occurrence, la sociologue en question ne s'est pas contentée de mener des recherches "scientifiques", mais s'est comportée en véritable acteur social, et même en militante fervente, et que la sociologie a été utilisée par les promoteurs de ce "mariage" comme une arme de destruction d'un état des choses, ouvrant une forme larvée de guerre civile. Alors, neutres, les "sciences" humaines ? Mon œil.

Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Irène Théry (et ils sont loin d'être les seuls) : autant de preuves que les spécialistes des "sciences" humaines sont aussi et surtout des militants de causes, et que leur projet ne se contente plus de décrire la réalité, mais bel et bien de transformer la société conformément à des convictions particulières, et en faveur de groupes particuliers. Autant de gens qui tendent tous leurs efforts à fonder leur foi particulière dans une vérité particulière sur un socle de "rationalisation" (défroques méthodologiques exigées par l'Université, seule théoriquement habilitée à valider un "savoir") qui transforme cette croyance en savoir irréfutable, capable de s'imposer ensuite comme une Vérité universelle. Du moins dans les pays occidentaux.

La vérité de la situation, en réalité, est pire que ce que dénoncent les pessimistes. L'époque actuelle se caractérise par la disparition du politique comme mode de guidage des sociétés modernes, au profit des autres autorités en la matière, qui sont l'économie et les idéologies, ces dernières déguisées en "sciences humaines". La vérité de l'époque, c'est que les gens ne peuvent plus ce qu'ils veulent et que, de toutes les manières possibles, ils sont dépossédés de leur propre vie.

Et les sciences humaines, mises à toutes les sauces et instrumentalisées par les puissants du jour, ont leur part de responsabilité dans le désastre. Il y a aujourd'hui, dans le champ des "sciences" humaines, une lutte féroce pour la conquête du pouvoir culturel. Et je crains fort que tout ce qui relève du particulier n'ait d'ores et déjà le dessus, que l'intérêt général ait été tué dans le combat, et que la victime principale de ce combat ne s'appelle le BIEN COMMUN.

Les sectes protestantes ont gagné.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : histoire, histoire de france, nos ancêtres les gaulois, grand récit national, roman national, sciences humaines, patriotisme, linguistique, ferdinand de saussure, éducation nationale, socle commun de connaissances, irène théry, mariage homosexuel, mariage pour tous, françois hollande, pierre bourdieu, michel foucault

vendredi, 08 février 2019

CAPITALISME ET FÉMINISME ...

... OU : LE FÉMINISME AU SERVICE DU CAPITALISME.

En inventant la "domination masculine", Pierre Bourdieu a bien mérité du capitalisme pour l'immense service qu'il lui a rendu : il a détourné le regard de l'opinion publique et des chercheurs de l'Université (sociologues, historiens, psychologues, ...) des rapports sociaux (entre classes) vers les rapports sociétaux (entre catégories identitaires de population : les "communautés").

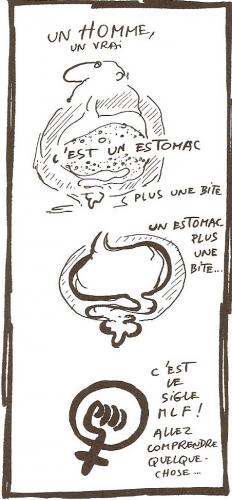

Le principe de la chose, ovationné par les riches et les puissants, n'est autre que le très ancien et efficace "DIVISER POUR RÉGNER" : quand il y a des bisbilles dans le ménage, le propriétaire peut dormir tranquille, augmenter les loyers, reporter à plus tard les travaux dans l'immeuble. Certes, le mouvement féministe était tombé dans le panneau bien avant que Bourdieu voie le jour et ne l'avaient pas attendu pour déclarer : « L'homme, voilà l'ennemi ! », mais Bourdieu, avec ses attaques contre la "citadelle masculine", est bien un excellent valet du capitalisme et une des malédictions du corps social.

Les féministes les plus intransigeantes, les plus militantes, les plus acharnées – je veux dire : les plus aveugles et les plus bornées –, vous brossent complaisamment le tableau de la marche irrésistible des femmes vers l'égalité avec les hommes. Elles se félicitent bruyamment de ce que les femmes se soient ouvert, à la force du poignet, les portes du monde du travail et puissent "faire carrière", sur l'air de "on va leur montrer de quoi on est capables !". Comme le dit excellemment Alexandre Vialatte dans Le Spectacle du monde : « De conquête en conquête, elle en est arrivée à avoir le droit de travailler Quatre-vingt-dix heures par semaine ».

Au point qu'on entend dans les médias les mieux intentionnés et quelle que soit la rubrique (cinéma, bande dessinée, postes à responsabilité, etc.) ce refrain sempiternel et comminatoire : « Où sont les femmes ? ». Ce qui me troue le fondement de la comprenette, c'est que ces fanatiques considèrent la maternité comme une injustice, voire une malédiction (sans doute ce que Camille Froidevaux-Metterie appelle "les diktats de la nature").

Elles étaient "la moitié du ciel" de Mao Tsé Toung ? Elles veulent la moitié des places. Simple question d'arithmétique : on veut des quotas partout ! Des "panels" ! Des "échantillons représentatifs" ! La méthode des sondages appliquée à toute la vie sociale ! Quelle niaiserie !

Obsédées par la "visibilité" médiatique et le rang social, elles ont fait triompher l'évidence de ce que tout le monde considère depuis longtemps comme un droit : travailler. Drôle de "droit", mais enfin. Quelle avancée, en effet ! Bon, il est vrai qu'elles dénoncent vaillamment, année après année, la scandaleuse disparité qu'on observe entre les salaires masculins et les salaires féminins. Encore un bastion à prendre ! Le combat féministe ne doit s'arrêter sous aucun prétexte.

Elles n'ont pas pensé à une chose. Certes, "à travail égal salaire égal". Cette revendication parfaitement légitime devrait d'ailleurs être devenue la règle depuis lurette. J'observe seulement la mine réjouie de monsieur Capitalisme, vous savez, le bonhomme bien nourri à cigare et haut-de-forme. Quelle aubaine, se dit-il, cet afflux de main d'œuvre sur le marché du travail. Quelle aubaine, je vais pouvoir serrer la vis aux salaires. Et si je vous annonce les salaires que je paierai aux Bangladais, vous allez prendre peur à cause du remboursement de votre pavillon de banlieue. La pression salariale ? D'abord sur les hommes, puis sur les femmes, aujourd'hui sur les Bangladais : l'alignement sur le plus bas, on appelle ça "enchères inversées". Réjouissons-nous : la femme européenne vaut plus qu'un Bangladais. Nous avons la cote.

Ben oui quoi, la loi de l'offre et de la demande. Plus un bien est commun et en grand nombre, plus son prix est bas, c'est mécanique. Pour les personnes, c'est la même chose : plus il y a foule, plus le prix de chacun tend vers zéro. Plus il y a de demandeurs d'emploi, plus les personnes ne valent rien, et plus je suis à mon aise pour "modérer" leurs exigences (en français : pour casser les salaires). C'est mécanique.

L'arrivée en masse des femmes sur le "marché" du travail (aujourd'hui des Bangladais et autres pauvres du monde), à cet égard, est ce que les patrons pouvaient rêver de mieux : la compétition des mains d'œuvre entre elles. Et avec la mondialisation, la guerre fait rage, et touche tout le monde, y compris les hommes. Mécaniquement, le prix du travail baisse drastiquement, mais pas parce que ce sont des femmes : c'est le nombre qui compte. C'est la guerre de tous contre tous. Et ce n'est pas un hasard si les professions socialement moins valorisées (enseignement, médecine, couture, etc.) sont celles où l'on observe une féminisation galopante : ça permet à l'employeur de dépenser moins.

Dans un tout autre domaine, c'est le même mécanisme (conquérir des travailleurs – à payer moins –, ou des consommateurs – à rançonner davantage) qui a permis au cigarettier Lucky Strike, à la fin des années 1920, de doubler en peu de temps sa clientèle potentielle, en envoyant des femmes fumer ostensiblement des cigarettes sous l’œil des caméras pendant une parade nationale. L'idée était d'Edward Bernays (lire son Propaganda). Le capitalisme est aussi enchanté de ce que les femmes "travaillent" (en entreprise) que de ce qu'elles achètent (en magasin). L'arrivée des femmes qui consomment sur le marché est aussi profitable à monsieur Capitalisme que l'arrivée des travailleuses dans les entreprises.

J'ai connu en d'autres temps (années 1960) la situation d'une famille nombreuse (7 enfants) qui ne roulait pas sur l'or par la profession du père, mais qui a pu occuper un magnifique appartement de 300 m² à Lyon, simplement parce que les allocations familiales étaient suffisantes pour joindre les deux bouts et inciter la femme à "rester à la maison". Mais pour les "alloc", c'étaient les années de vaches grasses. Et c'est sûr, les loyers n'étaient pas encore devenus, pour les propriétaires, la superbe rente de situation qu'ils sont devenus aujourd'hui. Tiens vous, classe moyenne d'aujourd'hui, essayez donc de faire vivre votre famille avec un seul salaire, pour voir.

L'autre outil de monsieur Capitalisme (cigare et haut-de-forme) pour contrer la revendication sociale (la seule révolutionnaire) fut l'innovation technique, présentée comme dotée d'un potentiel infini de développement. Quand il fallait manœuvrer un aiguillage d'ancienne génération, une musculature "appropriée" était exigée. Aujourd'hui, la technique a fait du basculement du lourd levier métallique un simple bouton à presser. Même chose dans le domaine des poids lourds, où il fallait autrefois des biscotos d'athlète pour tourner le volant du 10 tonnes Berliet : la direction assistée a fait ce miracle.

L'accès des femmes au monde du travail salarié est donc le résultat d'une double volonté capitaliste : faire baisser le salaire individuel et rendre les tâches physiquement accessibles à des personnes théoriquement plus faibles, donc jugées moins "productives" et moins "exigeantes". Ce qu'on n'appelle plus aujourd'hui les "Arts ménagers" est emblématique du slogan qui appelait à "libérer la femme" de son « immémoriale assignation domestique » (splendide ineptie de Camille Froidevaux-Metterie) : plus le monde domestique est gouverné par des boutons (c'est tellement simple, mais il faut quand même charger, et décharger la machine, et on n'a pas forcément fini), plus la femme est "libérée". Alors, Madame, qu'est-ce qu'on dit à Monsieur Capitalisme ?

Une conséquence sûrement vénielle de cette participation massive des femmes aux tâches productives du pays est qu'il est tombé deux salaires au lieu d'un dans la famille à la fin du mois. En apparence, c'est tout bénéfice. Et en effet, dans les classes moyennes, on a pu améliorer nettement le confort de la maison et la qualité du mode de vie. Mais qu'est-ce qu'on observe, au bout de quelques décennies de ce régime ? C'est que, tendanciellement, le pouvoir d'achat du couple a régressé ou, au mieux, stagné, comme le montrent de multiples témoignages de gilets jaunes. Je l'ai dit : combien de familles peuvent vivre aujourd'hui avec une seul salaire ? Soit dit en passant, c'est à l'aspect hétéroclite du phénomène des gilets jaunes que l'on mesure l'état de délabrement et d'obsolescence des "structures intermédiaires" (syndicats, ex-partis traditionnels et autres).

Monsieur Capitalisme s'est dit que, puisque monsieur, madame et les enfants vivaient bien, il était inutile de pousser la locomotive des salaires. Oh, soyons-en sûr, ça s'est fait très progressivement, de façon imperceptible. Mais un beau jour il suffit d'une "modeste" taxe supplémentaire sur un carburant pour que la situation réelle d'une masse de gens éclate au grand jour, fasse sauter le couvercle de la cocotte, et lance la couleur jaune en masse sur la voie publique, là où personne n'attendait un tel refus, puissant et massif, même si le corps social qui le porte est hétéroclite. Aux échelons inférieurs de la société, il y a bien une homogénéité des conditions de vie, en direction d'une précarité de plus en plus partagée.

Comme quoi les conquêtes obtenues par les luttes pour "l'émancipation féminine" ne sont pas sans quelques effets pervers, quand on observe la situation sous un certain angle. Comme quoi les militantes féministes, surtout les plus exaltées (voir mon billet du 3 février), servent, sûrement sans l'avoir voulu, les projets de monsieur Capitalisme, en occupant le devant de la scène, en faisant, en quelque sorte, diversion. Car elles éloignent ainsi de lui le danger combien plus menaçant que fait peser lui le combat d'une masse de gens pour une société plus juste, une société qui redistribue les richesses de façon plus équitable, et qui empêche les vampires de confisquer à leur seul profit le surplus des richesses produites.

Ce qui me réjouit le plus dans le phénomène "gilets jaunes", c'est précisément que la justice sociale et la répartition des richesses jouent de nouveau les premiers rôles. Je ne suis pas hostile à un certain féminisme, à condition de ne pas mettre la charrue devant les bœufs et de ne pas inverser l'ordre des priorités : la meilleure méthode est celle qui va du général au particulier, ce que la visibilité tout à fait excessive et disproportionnée de quelques "minorités" (suivez mon regard) a tendance à faire oublier.

Les minorités ne se battent que pour elles-mêmes. Les minorités se plaignent du sort qui leur est fait à elles. Les minorités s'étalent en victimes aux yeux de tous. Les minorités sont par nature égoïstes, fermées sur elles-mêmes. Les minorités n'ont aucune idée de ce qu'est l'intérêt général. Les minorités se foutent éperdument de la République. Les minorités ainsi conçues (à l'américaine) sont de simples nuisances.

Quand la justice pour tous aura été instaurée, il sera temps alors de s'occuper des finitions.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : mon analyse n'a certes pas la rigueur d'un travail universitaire évalué par les pairs, mais à mon avis, l'intuition qui lui sert de fil rouge n'est pas si éloignée que ça de la réalité qu'elle est censée décrire.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : féminisme, capitalisme, pierre bourdieu, la domination masculine, diviser pour régner, machisme, camille froidevaux-metterie, diktats de la nature, société

dimanche, 03 février 2019

D'UN CRÉTINISME FÉMINISTE

OH LA BELLE BOUSE !

Nous parlons donc de la "Nuit des idées", la grande brasserie où toutes les élucubrations sont admises, et même suscitées, à partir d'un certain degré d'imbibition. La plus manifestement imbibée des interventions dans le dossier paru dans Le Monde du 31 janvier est celle de Camille Froidevaux-Metterie, philosophe, paraît-il. Madame est une féministe, et ce n'est rien de le dire : il faut lire cette prose pour comprendre à quel degré de décomposition sont arrivées certaines élites intellectuelles dans les pays riches. Décomposition découlant peut-être de la circulation consanguine des idées dans le cercle fermé des élites parisiennes, et l'on sait ce que le "Crétin des Alpes" doit à la consanguinité (voir Le Médecin de village, de Balzac).

Si elle se contentait d'être professeur (non, je ne mets pas de "e") de science politique, je me contenterais de m'assoupir et de somnoler au son de sa musique. Mais elle est également « chargée de mission égalité-diversité à l'université de Reims ». Alors là pardon, mais ça sent très fort, ce machin-là, et vous savez quoi ? Ça fleure bon l'air du temps, le poncif exigé de tout ce qui se prétend "moderne", bref : le nouveau stéréotype (inavoué comme tel, bien sûr) installé en lieu et place des vieux "stéréotypes", violemment dénoncés. La même odeur faisandée (et policière par ailleurs) que tout ce qui proclame avancer sur le chemin triomphal du Progrès indéfini.

Elle commence par un historique de la « condition féminine », où se succèdent les triomphes du féminisme, un historique qui prouve l'inéluctabilité de la marche des femmes vers la disparition de l'injustice que l'humanité masculine leur fait subir depuis 30.000 ans (au fait, c'est quand, "l'aube de l'humanité" ?), du fait de la "domination masculine" (le titre fameux de Bourdieu sonne comme une forfaiture). Dogme selon lequel l'homme, dès les temps préhistoriques, se serait approprié le corps des femmes, les maintenant dans une odieuse sujétion. Et l'on entend le chapelet des refrains habituels : « immémoriale assignation domestique », « bastions masculins de l'économie et de la politique », « mécanismes par lesquels la domination masculine se perpétue ». Rien que du classique, en Bourdieu dans le texte.

Elle formule alors une phrase qui constitue selon moi un point culminant de la sottise qui sort à jet continu d'un certain féminisme. Après avoir noté que « les facteurs d'oppression sont pour beaucoup multiples » [?], elle se lance : « Reste qu'il faut pouvoir le repérer [quoi ? ce n'est pas clair], la condition féminine au présent est inédite au point d'annoncer une mutation anthropologique : nous sommes entraînés dans un mouvement de désexualisation des rôles privés et des fonctions sociales qui fait signe vers l'avènement d'un individu générique affranchi des diktats de la nature comme des injonctions de la culture ».

Oh la belle déjection bovinoïde ! Oh l'incroyable théorie de la liberté humaine qui transparaît en filigrane ! Oh la belle conception de la nature ("diktats") et de la "culture" ("injonctions") ! Oh la belle vision de l'individu libéré de tout lien, flottant dans le liquide amniotique de son propre moi et de ses perspectives d'accomplissement personnel ! Je remarque juste que la "mutation anthropologique" a encore quelques siècles devant elle pour gagner la Terre entière. Et l'on peut remplacer sans problème "individu générique" par "individu interchangeable". Sûrement un indéniable "progrès", dans l'esprit de la dame.

Allez, encore quelques fleurs poussées sur ce "compost" (pour être gentil) : « la parentalité n'est plus l'exclusive des couples hétérosexuels » ; « tout individu, quels que soient son sexe, son genre ou sa sexualité, doit se voire reconnaître la légitimité de son désir d'enfant » ; « il s'agit de la [la sexualité] désinsérer de son cadre hétéronormé et d'en finir avec les normes viriles qui la caractérisent pour repenser la rencontre des corps au prisme de la liberté et de l'égalité ». Si j'ai bien compris, le fait pour l'individu de désirer avoir un enfant lui ouvre ipso facto un droit. Et par ailleurs, la dame semble être atteinte d'hétérophobie obsessionnelle. Mais qu'attend le législateur pour mettre fin à cette intolérance et rendre justice aux gens normaux ? Et j'ai la curieuse impression que la dame fait du rapport à la sexualité un critère central.

Maintenant le bouquet final : « Elle [la bataille de l'intime] montre en tout cas, et c'est sans doute le plus difficile à saisir, que la désexualisation n'est pas synonyme de désincarnation : elle ne fera pas de nous des anthropes asexués. La mutation à l'œuvre replace tout au contraire le corps au cœur de nos vies. Simplement, ce n'est plus au prisme binaire des sexes et des genres qu'il faut penser, mais dans les termes inédits de la singularité sexuée et de la fluidité genrée. Il nous reste donc à réfléchir aux conditions nouvelles dans lesquelles s'expriment, au présent, nos existences incarnées ».

Désexualisation, désincarnation, "fluidité genrée", mais où va-t-elle chercher tout ça ? Certains esprits mal tournés pourraient se demander s'il n'y a pas là une tendance à l'onanisme ou à la sodomisation des diptères. Voilà de la confiture de crâne ! Je souhaite bien du courage à celui qui se lancera dans une explication du texte. Et je note l'exaltation incantatoire qui anime son auteur, qui me fait penser – toute proportion gardée – aux envolées lyriques de tous les "philanthropes" qui ont projeté de fabriquer des "hommes nouveaux" et qui ont fait du 20ème siècle un bain de sang.

La remarque qui me vient, après ce festival conceptuel, est que la dame est résolument hermétique à ce qui se passe tout en bas de chez elle, très loin, dans les couches modestes de la société : il faut être singulièrement nanti pour se lancer dans ces acrobaties intellectuelles. Le plus étonnant est d'ailleurs qu'elle l'avoue : « Il va de soi que ces évolutions concernent avant tout les classes les plus favorisées ». "Il va de soi", bien entendu et de toute évidence. Je voudrais voir la dame développer ses théories au comptoir du Café de la Crèche, pour assister au spectacle. Je l'imagine enivrée de ses discours, et je comprends tout de suite qu'elle et ses semblables vivent bien à l'abri du vulgum pecus, dans leur bocal intellectuel.

Et je me dis que si toutes les élites politiques, économiques et intellectuelles du pays sont dans cet état de décomposition, le phénomène des "gilets jaunes" devient immédiatement logique, évident, aveuglant : protégées par les remparts de la citadelle sociale où elles se reproduisent, ces élites échafaudent des représentations autonomes, libérées de la contrainte d'une quelconque réalité concrète. A ceci près que ces représentations finissent par façonner les nouvelles réalités qui s'imposeront « pour leur bien » aux masses ignorantes, de gré ou de force. Emmanuel Macron (le pouvoir), Carlos Ghosn (l'argent), Camille Froidevaux-Metterie (le savoir) : un trio qui illustre à merveille la méconnaissance, l'indifférence et le mépris d'une caste de nantis pour les gens ordinaires.

Pour Macron, Ghosn et Froidevaux-Metterie, ce sont les élites qui guident le peuple. Cette écœurante saloperie aujourd'hui saute aux yeux. Ce "Progrès"-là, franchement, non merci.

Voilà, c'est la "Nuit des idées" : des mots, des discours, du langage, des "énoncés performatifs" pour sauver le monde ? Même question à propos du "Grand Débat National". Croyez-vous sincèrement que ces parlotes vont changer quelque chose à la situation concrète qui a provoqué la crise des gilets jaunes ?

Voilà ce que je dis, moi.

Note : la première fois que j'ai entendu l'extravagance selon laquelle la domination masculine remonte à la préhistoire, c'est dans la bouche de Michelle Perrot, bouche ô combien oraculaire de la cause des femmes. Il n'est venu à l'esprit de personne de répliquer que s'il en est ainsi, c'est qu'il y a peut-être une raison objective. Mais non : l'idéologie est la plus forte, on n'en démord pas, on tient à ses lunettes hallucinatoires et à sa grille de lecture définitive. Un fois pour toutes, l'homme est dominateur, un point c'est tout.

lundi, 30 juillet 2018

UN GÉOGRAPHE HORS-NORME

YVES LACOSTE

AVENTURES D’UN GÉOGRAPHE

Equateurs, 2018

Yves Lacoste est un géographe à la renommée solidement établie. Chaque fois que je l’ai entendu à la radio, j’ai été saisi par l’originalité de son propos. Je veux dire que je n’aurais jamais pensé à mettre en relation des faits appartenant à des domaines différents. Je me souviens par exemple qu’il avait opposé, en comparant l'Asie du sud-est et l'Afrique, deux sortes de tracés de frontières, suivant qu’ils étaient conçus par des officiers de marine ou par des officiers d’infanterie (on parle de l’époque coloniale), avec une prime à l’intelligence et à la pertinence accordée à la marine, alors que les « biffins » avaient tendance à tirer des lignes droites. Je n’ai pas cherché à savoir si l’idée était toujours opérationnelle : je m’étais contenté d’apprécier l’inattendu de la conception.

Je viens de lire Aventures d’un géographe, paru très récemment. Le livre se présente curieusement comme des « Mémoires ». Curieux, en soi, à cause du nombre de pages (330), mais aussi à cause du contenu, d’aspect beaucoup trop schématique (mais ça va avec) à mon goût. J’aurais aimé en particulier que l’auteur entre beaucoup plus dans les détails, s’agissant des problématiques envisagées.

Il concentre son récit autour de deux points qui constituent, pense-t-il avec raison, son principal apport à la discipline. D’abord, avoir arraché la « géopolitique » à l’acception qu’elle avait sous le régime nazi : « Je lui [Julien Gracq] répondis que les géographes allemands avaient proclamé de prétendues lois instituant la propriété des peuples germaniques sur certains territoires » (p.254). Ce que les nazis appelaient, je crois, le "Lebensraum" (espace vital). Ensuite, d’avoir fondé la revue Hérodote, devenue un outil indispensable dans l’exercice de la profession de géographe.

Je n’ai jamais fréquenté la revue, mais j’aurais lu avec beaucoup d’intérêt la narration circonstanciée de l’installation du mot « géopolitique » dans le langage des géographes, avec les aléas, les oppositions rencontrées, bref : les heurs et malheurs d’un concept qui, de mal famé qu’il était, est devenu d’un usage tellement courant que les journalistes l'invoquent souvent à tout bout de champ. Un volume de 600 pages ou davantage ne m’aurait pas fait peur. C’est dire que je reste (un peu, n'exagérons pas) sur ma faim.

Même remarque à propos de l'ouvrage – à léger parfum de scandale – par lequel il s’est fait un nom : La Géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre (Maspero, puis La Découverte) : « Et le petit livre bleu hérissa en effet la confrérie » (p.7). J'ai du mal à comprendre les raisons de cette réaction : ne parlait-on pas depuis longtemps de "cartes d'état-major" ? Or, si la carte est forcément géographique, qu'est-ce qu'un état-major, sinon le haut commandement militaire dirigeant des opérations, c'est-à-dire un acteur de l'histoire ? J’aurais aimé en savoir plus sur les raisons de l’hostilité déclarée des confrères géographes. Yves Lacoste préfère s’étendre sur le peu de considération dont jouissait la géographie dans la hiérarchie intellectuelle et son souci de participer à sa revalorisation : il voulait qu’on puisse le prendre au sérieux, et pour des motifs solides. Il avait bien raison, même si j’aurais été intéressé, par exemple, par un chapitre évoquant plus précisément la réception de l’ouvrage "scandaleux".

Si j’ai bien compris, la géopolitique, c’est précisément la mise en rapport des données de la géographie d’un territoire précis (question d'échelle : cela peut aller de quelques centaines de mètres à plusieurs centaines, voire milliers, de kilomètres) avec les événements qui se produisent sur ce territoire, conditionnés par ces données. La géopolitique traite des rapports de forces qui s'exercent sur un territoire. Dans le fond, la géopolitique, c’est vouloir expliquer la géographie par l’histoire, et envisager d’expliquer un certain nombre de faits de l’histoire par les données de la géographie. Il me semble qu’un certain Bismarck (1815-1898) avait déjà eu de telles idées, mais je ne suis pas spécialiste (est-il l'auteur de cette formule dont je crois me souvenir : « La seule chose qui ne change pas dans l'histoire, c'est la géographie » ?).

Et le duc de Saint-Simon, quand il commente certaines batailles perdues ou occasions manquées par l’un des bâtards de Louis XIV (le duc de Vendôme, je crois bien), ne manque pas de souligner, en plus de la paresse native de ce dernier, le peu d’à-propos avec lequel il choisissait et organisait le terrain de ses « exploits ». Et quand il relate les entreprises militaires (du début du printemps à la fin de l’automne, chaque année ou à peu près), il ne manque jamais de commenter l’intelligence ou la bêtise du général en chef dans la disposition des troupes en fonction du terrain, qu'il s'agisse de franchissement de fleuve, d'occupation d’une position dominante, de passage d’un défilé ou de défense d'une cité fortifiée, à l'exemple de celle, splendide, que le marquis de Boufflers conduit lors du siège de Lille, mené par le prince Eugène). Oui, la géographie est bien une constante des événements historiques.

Ce qui intéresse le spécialiste de géopolitique, ce sont les interactions entre la conformation d’un site et la façon dont se produisent les rapports entre les forces en présence ou l’affrontement des volontés et des intérêts. Cette préoccupation constante de l’auteur l’amène à conduire ses étudiants sur le terrain, dans la vallée de Chevreuse ou sur la Montagne de Reims : « En effet, il est interdit de planter de la vigne sur la totalité des versants de la Montagne de Reims. Il s’agit d’une décision du Comité interprofessionnel du vin de Champagne qui engendre d’énormes écarts de prix entre deux parcelles voisines, l’une plantée de vigne, l’autre où c’est interdit » (p.224). Voilà un exemple de passage où, n’étant pas géographe, j’ai du mal à comprendre les tenants et aboutissants du problème. Cette histoire de pente, de sable, de lignite et de prix du champagne me semble nébuleuse, faute de précision.

Dans un autre chapitre, en revanche, Yves Lacoste raconte comment il a été amené à intervenir au Vietnam, pendant la guerre et les bombardements américains : chapitre absolument passionnant. Je passe sur les aspects anecdotiques (croustillants : comment voyager en avion sans visa avec un billet offert en douce). Les Américains avaient imaginé de bombarder les digues qui contenaient les eaux du fleuve Rouge : « … j’écrivis un petit article très pédagogique expliquant que le fleuve coule au-dessus de la plaine du delta surpeuplée, et je l’avais envoyé au journal "Le Monde" » (p.180). Le journal publie l’article.

La suite est étonnante : les Nord-Vietnamiens ont immédiatement compris le parti qu’ils pouvaient tirer des compétences et du regard particulier du géographe, et le lui font savoir. Sautant allègrement par-dessus les formalités avec l'aide obligeante des soviétiques, il atterrit à Hanoï, il réclame et finit par obtenir les cartes, malgré le secret militaire, où figurent « les points qui ont été atteints » (p.182). On apprend que « la rupture d’une digue est plus probable si elle a été attaquée dans la partie concave du méandre, parce que c’est là que s’exerce surtout la pression du courant » (p.183). « Le réseau des digues du fleuve Rouge est l’un des plus complexe au monde et il faisait l’admiration de Pierre Gourou. Ces digues ont été construites en terre compactée par la mobilisation du peuple vietnamien au cours des siècles, de l’amont vers l’aval » (p.185). Pierre Gourou est l’auteur d’une thèse sur le fleuve Rouge.

Le plus fort de l’affaire montre que la géopolitique peut à l’occasion devenir un acteur dans un conflit, car la conclusion fut la suivante : « De retour à Paris, je me suis rendu au siège du "Monde" qui publia l’après-midi même la carte du delta du fleuve Rouge représentant les digues et les points bombardés, ainsi que mon commentaire. Des journaux du monde entier l’ont repris, même au Japon et aux Etats-Unis. Quelques jours plus tard, les bombardements américains sur les digues cessèrent » (p.186). On imagine sans peine la catastrophe humaine que le géographe a permis d’éviter. Yves Lacoste peut être fier : il a arrêté l’aviation américaine ! D'un autre côté, on pourrait souligner qu'il a mis clairement la géopolitique au service de l'un des belligérants, faisant fi de la sacro-sainte neutralité scientifique, mais bon.

Un autre chapitre tout à fait intéressant raconte la rencontre de l’auteur avec Julien Gracq, lui-même professeur d’histoire et géographie. L’idée lui en est venue à la lecture du Rivage des Syrtes, ce roman somptueux qui a obtenu le prix Goncourt (refusé par Gracq), et dont la trame illustre bien la phrase de Voltaire : « L’homme est fait pour vivre dans les convulsions de l’inquiétude ou dans la léthargie de l’ennui ». Un jeune aristocrate, rouage du destin, provoque la fin catastrophique de son pays, la principauté vieillissante d’Orsenna, parce qu’il finit par ne plus supporter la vie étale, immobile et sans relief qu’il mène dans le poste où il a été affecté à sa demande.

Yves Lacoste écrit à Gracq pour lui dire qu’il lui semble qu’il a écrit un « roman géopolitique ». La rencontre a lieu chez le romancier. Il lui explique que le terme sert à « désigner toute rivalité de pouvoirs sur un territoire et confronter les arguments des uns et des autres » (p.254). « Dans ce roman, lui dis-je, vous vous attachez aux signes avant-coureurs du nouvel affrontement à venir entre le Farghestan mystérieux, voire mystique, et les grandes familles vieillissantes d’Orsenna » (ibid.).

Il va jusqu’à faire dessiner par un spécialiste la carte « en perspective cavalière » de la façon dont il se représente la disposition des lieux tels que Julien Gracq les a imaginés. « Désorienté » par une précision demandée par Lacoste, le romancier lui répond, « presque en s’excusant » : « Vous savez, j’ai seulement voulu faire un "tremblé géographique" » (p.255). Pour un lecteur assidu de Julien Gracq, voilà un chapitre qui ne manque pas d’intérêt, en ce qu’il lui procure une grille de lecture inédite.

Il faudrait encore faire un sort aux multiples centres d’intérêt sur lesquels Yves Lacoste a été amené à travailler : Ibn Khaldoun, la Haute-Volta, Cuba, voire mentionner les recherches de son épouse sur les Kabyles. Ce dernier point donne à l’auteur quelques occasions délectables de s’en prendre aux thèses de Pierre Bourdieu : mon dieu, une tache sur la statue ! Au total, un livre foisonnant d’aperçus d’une grande variété. Si j’avais une réserve à faire, ce serait donc à propos du nombre de pages, à mon avis insuffisant pour combler la curiosité du lecteur, frustré par l’évocation trop rapide de certains aspects du travail de ce géographe hors-norme.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves lacoste, géographe, géographie, aventures d'un géographe, éditions des équateurs, géopolitique, revue hérodote, la géographie ça sert d'abord à faire la guerre, éditions maspéro, éditions la découverte, duc de saint-simon, mémoires de saint-simon, guerre du vietnam, fleuve rouge, pierre gourou, julien gracq, littérature, prix goncourt, le rivage des syrtes, ibn khaldoun, kabyles, pierre bourdieu

jeudi, 05 avril 2018

2-LA PLANÈTE DES RICHES

27 décembre 2017

Des nouvelles de l'état du monde (14).

2/5

Egalité : la première ... et puis toutes les secondes.

La gauche cosmétique, sous son nez rouge et avec son couteau en carton entre les dents, a pris sa carte au parti capitaliste, adhère pleinement à l’économie de marché et a cessé de lutter contre les vraies inégalités. Même qu'il y a de vrais économistes (ceux qui gardent dans leur discipline sa facette éminemment politique) qui émergent pour donner un peu de publicité à une vérité qui aurait été jugée scandaleuse il n'y a pas si longtemps. Certains appellent ça une conversion, d’autres un reniement ou une trahison. Cela s’appelle aussi, en termes politiques, la droite.

Mais attention : « progressiste », cela va de soi. L’ultralibéralisme "gauchiste" (guillemets à cause du flou de cette "gauche") rejoint ainsi l’ultralibéralisme économique. Un seul principe les réunit : la dérégulation absolue, c'est-à-dire la destruction de toutes les normes – dans le commerce ou dans les mœurs – et de tous les critères de jugement. Tout doit être possible. Leur mot d’ordre : « Il est interdit de m’interdire quelque chose ». C’est mai 68 réactualisé : « Jouir sans entraves ! ». Aux uns le commerce et la finance, aux autres les mœurs et la police quotidienne au ras du bitume.

C’est fini, l’égalité à la grand-papa. Il faut lui donner un coup de jeune en la conjuguant au pluriel. Car l’égalité a fait des petits. Foin des inégalités sociales, dénonçons les inégalités sociétales ! Il convient de promouvoir désormais des égalités partielles, des égalités particulières, des croupions d'égalités, tout plein d’égalités spécifiques, un ramassis touffu d’égalités éparses qui se bousculent, se tirent la bourre, se courent après pour arriver sur le devant de la scène et briller enfin pour faire reconnaître dans la loi la légitimité de leurs justes revendications et le châtiment pour ceux qui les bafouent (handicapés, musulmans, noirs, femmes, homosexuels, arabes, etc. ad libitum). Dernière trouvaille en date : l’inénarrable (et illisible) « écriture inclusive ».

C'est la très vieille technique du chiffon rouge ("rideau de fumée" n'est pas mal non plus, même si la réalité marine et militaire de la chose ne dit plus rien, concrètement, à personne), qui permet à des gens mal intentionnés, en suscitant des "débats de société" en phase avec l'air du temps, de faire oublier l'essentiel, la question qui englobe et conditionne les autres : la question des conditions globales qui sont faites à l'humain, à commencer par les conditions matérielles.

Il y en a que ça arrange, de voir la piétaille se chamailler sur des thèmes qui leur garantissent une tranquillité à toute épreuve. Ils sont même prêts à mettre l'huile qu'il faut à l'endroit où le feu ne demande qu'à prendre : les gens pris dans le gras de la masse ne deviennent dangereux pour leurs intérêts que s'ils se liguent une bonne fois. Ce n'est pas demain la veille : selon toute vraisemblance, leurs intérêts n'ont pas de mouron à se faire. Parler de l'égalité homme-femme, du sexisme, de l'islamophobie, de l'antisémitisme, du racisme ou de la tolérance, ça permet aux gens sérieux de parler affaires sans être dérangés. Les foules qui s'intéressent à la guerre des sexes, à la guerre des religions, à la guerre de la normalité, à la guerre des cultures (les médias et les réseaux sociaux raffolent de ces affrontements) laissent une paix royale aux gens riches, et qui entendent bien le rester en se dotant de tous les moyens pour accroître les écarts de richesse.

C’est quoi, les vraies inégalités ? Pour faire simple, je réponds : celles qui touchent les conditions concrètes, objectives, matérielles de la vie. Ce n’est pas la même chose, j’espère, que celles qui concernent les modes de vie et les relations entre les individus ou les groupes, forcément empreintes de subjectivité et de toutes sortes d’affects (émotions, sentiments, désirs, frustrations, agressivités, tendresses, culpabilités, etc.).

Si on laisse la bride sur le cou aux subjectivités, si on laisse libre cours aux affects, on a toutes les chances d’instaurer pour longtemps la loi de la rancœur, de l’hostilité, de la haine et du règlement de compte entre les gens. Tout le monde a quelque chose à reprocher à quelqu’un, tout le monde a quelque chose à réclamer. Personne n'est « l'ami du genre humain » (le grand reproche d'Alceste à Philinthe au début du Misanthrope). Un critère objectif est nécessaire. Tenir compte des vraies inégalités tangibles est garant d’une certaine pacification des relations. Il est moins nécessaire de lutter pour l'égalité que contre l'inégalité des conditions : pas le communisme, mais des mécanismes d'une redistribution raisonnable des richesses produites. Ce qui est sûr, c'est que plus une société est inégalitaire, plus elle est régie par la violence.

Or le déplacement de la gauche vers la « gôche », c'est-à-dire les yeux fermés sur la montée des inégalités, fait que le règlement de compte se répand. C’est ce qui est en train de se passer et que nous constatons jour après jour : la pression de plus en plus audible et visible des revendications spécifiques de groupes particuliers, a fait entrer la France dans l’ère de « la société de la plainte », où ceux qu’on entend le plus sont, de deux choses l'une, soit des plaintifs, soit des plaignants. Les uns implorent la pitié, les autres portent plainte. Dans un cas on réclame une indemnisation, dans l’autre des dommages et intérêts. Dans les deux, on est intouchable. C’est à qui sera, plus que les autres, victime d’un préjudice. Malheur aux malheureux qui ne sont victimes de rien : ils n’existent pas.

Dans la société de la plainte, les vraies inégalités passent à la trappe. Dans la société de la plainte, pendant que les bisbilles sociétales font diversion et qu'on s'invective entre hommes et femmes, entre musulmans et chrétiens, entre handicapés et normaux, entre homos et normaux, entre blancs et noirs, entre Arabes et Européens, du moment qu'on a du débat de société à se mettre sous la dent, les plus riches s'enrichissent, achètent des tableaux hors de prix, jouent à la bourse, et mènent, somme toute, une existence pépère.

Dormez en paix, maîtres du monde. Dans la société de la plainte, le sommeil satisfait des puissants n'a jamais été aussi satisfait et puissant.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la planète des riches, lutte contre les inégalités, laurent joffrin, journal libération, journal le monde, warren buffett, gérard filoche, parti socialiste, benoît hamon, crif, érinnyes, twitter, journalistes, ultralibéralisme, boris vian, une bonn'paire de claque, écologie, pierre bourdieu, enseignement supérieur, université française, parcoursup, séletion des étudiants

mercredi, 04 avril 2018

1-LA PLANÈTE DES RICHES

26 décembre 2017

Des nouvelles de l'état du monde (13).

1/5

Contre les inégalités, mais lesquelles ?

Le monde va de mieux en mieux. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est Laurent Joffrin dans un éditorial du « journal » Libération, vous savez, cet organe des rats de la gauche sociétale qui ont quitté le navire de la critique du capitalisme pour la barque de la critique des mœurs et de la promotion des « libertés individuelles ». Plus personne hormis la gauche gesticulatoire et postillonneuse (Mélenchon, Hamon, etc.) ne s'oppose sérieusement au système marchand tel qu'il est. Tout le monde a baissé pavillon et admis la conclusion du milliardaire américain Warren Buffett (si ce n'est pas George Soros) après la chute de l'empire soviétique : « Les riches ont gagné la guerre ». Il n'y a plus aucun frein pour modérer la furie de la locomotive de l'argent.

Pour ne pas défunter, pour continuer à croire qu'elle peut se prétendre « degôche », pour s'accrocher à ses rêves vermoulus de lendemains meilleurs, « la gauche » a mis une chemise propre et un accent circonflexe sur son "o", et elle a changé de boussole, de cheval et son fusil d'épaule. Elle est passée de la lutte des classes à la lutte des « identités » et des « minorités », important servilement des Etats-Unis toutes sortes de problématiques spécifiquement américaines (un exemple parmi d'autres : combien de noirs en France sont abattus de huit balles dans le dos dans leur jardin par la police ?).

Elle a enfourché la monture des relations entre les gens, entre les sexes, entre les religions, sur la base de critères nouveaux, comme le "respect", l' "antiracisme", la lutte contre les "discriminations" ou l' "intolérance", répandant de ce fait même un nouveau type de féroce intolérance, de type policier. Cette nouvelle « gôche » a continué à traquer la domination, mais une domination mieux circonscrite, plus "ciblée", plus "foucaldienne", du nom célèbre d'une sommité du "combat" des "minorités" contre les normes, la hiérarchie des valeurs (forcément arbitraire, n'est-ce pas).

Elle a cessé de s'attaquer à ceux qui détiennent le vrai pouvoir, je veux parler de l'argent, pour s'attaquer à ceux, y compris au plus bas de l'échelle sociale, détiennent injustement un "pouvoir", tout symbolique celui-là. C'est une cible tellement plus commode : militantes féministes, militants homosexuels (le film 120 Battements par minute – une propagande homosexuelle de plus – est entré dans la chair de la société comme dans du beurre mou), militants islamophiles, militants noirs (victimes du "racisme d'Etat", selon Rokhaya Diallo), militants de, militants pour, etc.

Cette « gôche », aidée en cela par la créativité conceptuelle de sociologues influents (des « scientifiques », on est prié de ne pas en douter), a laissé tranquilles les vrais détenteurs du pouvoir, pour s'en prendre à un seul de leurs traits communs : le masculin. L'équation est aveuglante d'évidence et de simplicité : pouvoir = masculin. Un esprit rassis pourrait trouver superflu, voire nuisible d'accoler quelque adjectif qualificatif que ce soit ("masculin" ou autre) au mot "domination", mais on nous dit qu'il s'agit de circonscrire le problème. Grâce à Pierre Bourdieu, voilà qui est fait : on parle donc de "domination masculine". Désormais, fini les grandes remises en question de la puissance en soi des ploutocrates : à n'en pas douter, ce sont des hommes. Dès lors, rien n'est plus important, d'une part, que de déboulonner les statues viriles et, d'autre part, que de « recréer du lien social » et de promouvoir le « vivre ensemble » : c'est plus facile. C'est là qu'il est, le « progressisme », et nulle part ailleurs.

La « gôche » s'est faite sociétale, c'est-à-dire cosmétique, inodore et incolore, quoiqu'assez discrètement (en fait, pas tant que ça) autoritaire (aidée en cela par maints ajouts au Code Pénal). Et bien sûr totalement inoffensive en ce qui concerne les vraies causes : la gauche de gauche a avoué sa défaite. Plus personne pour défendre les laborieux. Les syndicats (je devrais dire : les hautes autorités syndicales, parce que la base, elle, ...) ? Ils se sont tellement compromis avec les puissants de l'Etat et de l'Entreprise pour cogérer le système dans une bonne entente au temps des vaches grasses, qu'ils se sont finalement disqualifiés aux yeux de ceux qui triment. Les laborieux sont en réalité laissés à eux-mêmes et au bon plaisir des majestés modernes. Etonnez-vous ensuite qu’ils se laissent enivrer par les senteurs Marine.

La « gôche » a mis en place une vigilance sourcilleuse pour observer comment les individus se comportent avec les autres, et attaquer les récalcitrants qui regimberaient devant la "solidarité", le "respect", la "tolérance", l'humanitarisme et le multiculturalisme. Les gens de cette "gôche" dévoyée forment les rangs serrés de la police des mœurs, du langage et de l'expression libre des idées. La valeur cardinale et sacrée qui sert de boussole à cette « gôche » est la défense inconditionnelle des « droits des individus » et ce, quelles que puissent être les conditions générales faites par ailleurs aux humains par le dit capitalisme, qui continue comme avant à ratiboiser ce qui survivait, dans les pays industrialisés, des modestes conquêtes des travailleurs (qui ont plus ou moins embourgeoisé la classe ouvrière), et à mettre la planète en coupe réglée.

A cet égard, le rapport sur les inégalités publié par une centaine d’économistes, dont Le Monde rend copieusement compte sur trois jours (15/17 décembre 2017), est sans ambiguïté : les choses s’aggravent diablement. Mais l’économie furieuse d’un marché furieusement dérégulé peut réduire l'individu à ses valeurs marchandes de performance, de productivité et de rentabilité, le « journal » Libération, Laurent Joffrin en tête, estimera que le monde va de mieux en mieux, aussi longtemps que les « droits des individus » ne cesseront de progresser, grâce à la dénonciation méticuleuse de la moindre atteinte à ceux-ci (lutte contre les « discriminations » et les « stigmatisations »), et au zèle de militants associatifs plus vigilants que Cerbère et souvent plus hargneux que Mégère en personne, cette sœur haineuse d’Alecto et Tisiphone.

Un seul mot d'ordre, peut-être inspiré des méthodes éprouvées mises en œuvre par le CRIF : « On ne laisse rien passer ». Sous-entendu : « Il ne faut pas laisser passer la plus petite occasion de faire parler de nous : c'est pour défendre la cause ». Pour cela, veille internet permanente, surveillance des "réseaux sociaux" (touiteur, fesse-bouc, etc ..., comme Gérard Filoche vient d'en faire les frais, sous prétexte d'antisémitisme), chaîne d'alerte, entretien de relais médiatiques : un boulot à plein temps. Quand on fait dans le sociétal, on n'est pas des feignants.

Le « Progrès » se mesure exclusivement, selon eux, au caractère indéfiniment extensible des « libertés individuelles ». Cette extension se mesure à la force, à la virulence et à l'intensité, c'est-à-dire "à l'audience médiatique" des oppositions ("homos" contre "manif pour tous", Charlie Hebdo contre Médiapart, etc.) qui s'efforcent de lui mettre des bâtons dans les roues. Les journalistes courent derrière ce genre de face-à-face comme des ânes derrière la carotte : l'actualité en prend soudain des saveurs moussantes tout à fait roboratives. Pour neutraliser et disqualifier toute velléité d'opposition, la recette est désarmante de simplicité : rebaptisez-la illico du doux nom de « phobie ». Vous êtes femme, juif, handicapé, musulman, homosexuel, noir (rayer les mentions inutiles, ajouter celles qui ne figurent pas), utilisez le mot « phobie » et observez : ça fait taire. C'est le but : faire taire.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : texte longuement révisé.

09:02 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la planète des riches, lutte contre les inégalités, laurent joffrin, journal libération, journal le monde, warren buffett, gérard filoche, parti socialiste, benoît hamon, crif, érinnyes, twitter, journalistes, ultralibéralisme, boris vian, une bonn'paire de claque, écologie, pierre bourdieu

vendredi, 28 avril 2017

MICHÉA : NOTRE ENNEMI, LE CAPITAL

Le regard que Jean-Claude Michéa porte sur le monde tel qu’il va à sa perte est d'une justesse sans faille. Son analyse, qui rejoint sur plusieurs points la critique principale que Paul Jorion adresse au système capitaliste actuel, c'est-à-dire son ahurissant comportement suicidaire, constant et obstiné (voir citation sur la couverture ci-contre et billets des 24-25 avril). Michéa voit juste, malheureusement son style et sa méthode sont tout à fait décourageants à force d'accumulation de complications dans la démarche.

Le regard que Jean-Claude Michéa porte sur le monde tel qu’il va à sa perte est d'une justesse sans faille. Son analyse, qui rejoint sur plusieurs points la critique principale que Paul Jorion adresse au système capitaliste actuel, c'est-à-dire son ahurissant comportement suicidaire, constant et obstiné (voir citation sur la couverture ci-contre et billets des 24-25 avril). Michéa voit juste, malheureusement son style et sa méthode sont tout à fait décourageants à force d'accumulation de complications dans la démarche.

Qu’on en juge : l’axe principal de son propos tel qu’il s’expose en quatre courts chapitres tient dans les quatre-vingts premières pages, les deux cent vingt-neuf suivantes étant consacrées à développer des « scolies » (alias "commentaires", numérotés de A à P), qui sont autant de greffes entées sur le tronc du raisonnement, et qu’il préfère, pour cette fois, regrouper à part. Et non content de cette "curiosité", chacune des scolies digresse en notes, souvent très copieuses et qui volent parfois en escadrille, annoncées en lettres minuscules cette fois.

Par-dessus le marché, son style d’exposition n’est pas fait pour faciliter la tâche au lecteur. Je ne nie pas la nécessité de la précision et de l’exactitude de l’expression. Mais, pour prendre un exemple dans la psychanalyse, entre la manière quasi-maniaque d’un Jacques Lacan et le langage accessible d’un Didier Anzieu, je choisis ce dernier, dont on suit en général le propos sans peine : le non-spécialiste lui en sait gré, quelle que soit la validité de ses thèses.

La langue de Michéa est faite de phrases à rallonge (celle qui commence page 65 s’achève vingt-cinq lignes plus bas, et quatre ou cinq pages plus loin, à cause des notes !), et qui plus est, de phrases souvent bourrées d'interruptions diverses, sous forme d’incises, de tirets, de parenthèses, qui finissent par noyer le fil conducteur sous les strates multiples. C’est sûr, l’auteur ne veut rien oublier, mais cette façon d’écrire, jointe au choix de la scolie, a quelque chose d’horripilant.

C'est ce que je reprochais, par exemple, à Bourdieu (du temps où je lisais ça), dont on se demande après combien d'incises et de propositions subordonnées la phrase qu'il vient de commencer va s'achever. C'était permis à Proust qui, lui, écrivait de la littérature. A quoi tient le besoin de certains intellectuels d'obscurcir à loisir leurs thèses, auxquelles je suppose pourtant qu'ils tiennent ?

C’est d’autant plus dommage, dans le livre de Michéa, que bien des remarques, dans le texte ou dans les notes, ont tout pour remplir d'aise le lecteur déjà un brin critique. Pour rester page 65, par exemple, Michéa s’en prend, en bas de page, à tous les intellectuels qui ont décidé de rénover le discours du capital en affublant leur entreprise du masque de la « déconstruction » ("neutralité axiologique" oblige : la belle blague). Il place ceci entre parenthèses : « comme en témoigne, entre autres, le fait que la carrière d’un universitaire français – du moins dans le domaine des « sciences sociales » – dépend avant tout, de nos jours, du nombre de génuflexions qu’il acceptera d’accomplir devant l’œuvre de Foucault et de Derrida ». Je goûte fort les guillemets à "sciences sociales".

Oui, la police universitaire est bien faite, et l'ordre économique et idéologique y règne. Cette mise en cause fait un bien fou, car la gauche soft, vous savez, la gauche sociétale qui s'est désintéressée des rapports de classes et des rapports de production pour se convertir à l'économie de marché et à la dérégulation morale, fait en effet régner dans les « sciences » humaines un terrorisme intellectuel qui paralyse et stérilise la pensée dans l’université française, où la cooptation, si elle n'est pas la règle absolue, pèse quand même de tout son poids.

Toujours sur un de ces papes de la « déconstruction » : « Certains se souviendront alors peut-être du jugement prophétique de Sartre. La pensée de Foucault – écrivait-il dès 1966 – est "le dernier barrage que la bourgeoisie puisse encore dresser contre Marx". L’université française contemporaine est là pour le confirmer » (p.61). Bien que je n'approuve pas trop la référence à Sartre, je trouve que s'en prendre à Foucault et Derrida, c'est ne pas manquer de courage, et l'on comprend que tous leurs émules s'entendent à merveille pour rejeter avec haine et hauteur Michéa parmi les plus fieffés "réactionnaires".

De même quand il s’en prend à une figure quasi-christique de la gauche moderne, sociétale et cosmétique, celle qui a promu le "mariage" des homosexuels : « Si, du reste, ces notions d’identité nationale et de continuité historique ne renvoyaient qu’à un simple "mythe populiste", une Christiane Taubira pourrait encore exiger – sous les applaudissements de cette même extrême-gauche libérale – la "repentance" collective des Français d’aujourd’hui pour des crimes commis aux XVI° et XVII° siècles par un petit nombre de leurs ancêtres » (p.33). Soit dit en passant, Taubira a, entre autres, été un temps l'égérie de Bernard Tapie ! Tiens, au fait, n’est-ce pas le baratineur Emmanuel Macron qui, en Algérie, a décrété que la colonisation avait été un "crime contre l’humanité" ? Repentons-nous, mes frères !!! En chemise et la corde au cou ! Comme les bourgeois de Calais (ça avait une autre gueule que la "jungle", sous la patte de Rodin).

La mise en cause du système capitaliste qui met la planète en coupe réglée et qui bourre les crânes à coups d’idéologie libertaro-marchande est donc tout à fait impeccable. Quel dommage que Jean-Claude Michéa n’arrive pas à débroussailler sévèrement la forêt emberlificotée de ses raisonnements !

Ses ennemis, nombreux, soyons-en sûr, s'en félicitent.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, politique, société, littérature, sociologie, philosophie, jean-claude michéa, notre ennemi le capital, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, pierre bourdieu, michel foucault, jacques derrida, jean-paul sartre, christiane taubira, repentance, élection présidentielle, emmanuel macron, crime contre l'humanité, bernard tapie, les bourgeois de calais, auguste rodin

mardi, 25 avril 2017

CHRONIQUES DE PAUL JORION

2/2

2/2

Mais si Paul Jorion ne tient pas le discours aveugle que je dénonçais hier, il n'en reste pas moins, à sa façon, un optimiste indécrottable, car il ne se résigne pas à subir, et demeure, envers et contre tout, comme on dit, une "force de proposition". Il pense en effet qu’on peut encore inverser un cours des choses qui, selon moi, a bien des aspects irrémédiables.

C'est cet optimiste qui ne cesse pourtant de répéter, dans ses interventions, que les gens qui font le système économique actuel n'accepteront de faire quelque chose pour sauver la planète qu'à la seule condition que ça leur rapportera quelque chose. Contre cet aveuglement, Jorion croit aux vertus de l'action individuelle et de l'action de groupe. Bien lui en fasse : pourquoi pas, après tout ? Je crois que c'est se faire bien des illusions sur le pouvoir de l'individu "acteur", dont se gargarisent bien des sociologues de l'école "moderne".

Il suffit pour s'en rendre compte d'examiner les propositions de Paul Jorion, dans le dernier chapitre (Que faire ?), qui sont les suivantes : 1 – Faire du respect de l’environnement une donnée économique. 2 – Restaurer la régulation. 3 – Rétablir une authentique science économique. 4 – Faire de l’Etat providence une fin en soi. 5 – Casser la machine à concentrer la richesse. 5 – Envisager autrement la question du travail et de l’emploi. 6 – Donner tout son rôle à l’opinion publique. 7 – Faire du socialisme (non stalinien) un objectif à atteindre.

Autant dire un programme révolutionnaire, qui prend carrément de front les tenants du système qui, de leur côté, ont tous les moyens en main pour s'y opposer. L’environnement ? En plus du réchauffement climatique, comptons sur la déforestation, l’acidification des océans, l’empoisonnement des hommes par toutes sortes de substances chimiques mutagènes, etc. La régulation ? Pour vaincre toutes les résistances, on verra dans 50 ou 100 ans. La science économique ? Il faudrait commencer par déboulonner les doctrines libérales qui font autorité dans l’Université et dans tous les « think tanks » possibles et imaginables (appelons ça la "pensée dominante", voire la "pensée unique"). L’Etat providence ? Qui aujourd’hui, à part Jorion et quelques autres "économistes atterrés", ne tire pas dessus à boulets rouges ? Interdire la concentration de la richesse ? Je crois que les « versements d’intérêts », les « dividendes » et les « bonus extravagants » (p. 223) ont encore de très beaux jours devant eux.

Bref, on dira que je ne vois que les obstacles, que je suis défaitiste, et tout ça. Soit, mais qu’on me montre, par exemple, les progrès accomplis en Europe pour lutter contre la concurrence salariale ou fiscale entre les pays qui la composent, ou contre la généralisation de l'emploi du glyphosate ou des néonicotinoïdes dans l'agriculture. L’Irlande avec son impôt dérisoire sur les sociétés, le Luxembourg avec ses « rescrits fiscaux », la Bulgarie avec ses travailleurs détachés « low cost », on n’en finirait pas d’énumérer les maux de l'ultralibéralisme économique qui déferlent sur le continent, et qui font de chacun des pays un rival, voire un adversaire de tous les autres. Quel beau modèle d'"Union", en vérité !

La raison du pessimisme qui me fait trouver chimérique le dernier chapitre du livre de Paul Jorion tient peut-être à un tempérament, mais elle tient aussi à quelques lectures (Jacques Ellul, Günther Anders - qui assume les yeux ouverts le renoncement à tout espoir, entre autres). J'avais eu la même impression en lisant La Richesse cachée des nations, de Gabriel Zucman : diagnostic impeccable sur le mal et sur ses causes, propositions et solutions totalement irréalistes. C'est le cas de tous ceux qui, dans le troisième temps de leur raisonnement (vous savez : constat / causes / solutions), commencent à balancer par paquets entiers les "il faut", "on doit" et autres formules comminatoires et vaines. Il y a là du Don Quichotte. Car la raison de mon pessimisme tient encore au regard que je porte sur le rapport des forces en présence et à la conception que je me suis faite, à tort ou à raison, de la notion de système.

En particulier, je me dis qu’un système (défini comme réseau serré d'interactions, de relations étroites et d’interdépendances multiples) a le plus grand mal à se critiquer lui-même, et encore plus à se corriger lui-même. Il suffit de voir la façon dont le système capitaliste a proprement digéré toutes les critiques qui lui ont été faites depuis ses origines, et annihilé tous les efforts faits, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour l'inciter ou le contraindre à changer. La plasticité de ce système semble sans limite : il s'adapte à tout, il avale tous ses contradicteurs, tous ses opposants, et même tous ses ennemis. Il s'est sans cesse renforcé des attaques de ses adversaires, et a jusqu'ici fait son miel de tous les pollens destructeurs envoyés contre lui comme des missiles.

Pour prendre un exemple minuscule qui illustre la chose à merveille, je pense à la micro-controverse qui eut lieu (en 1996) entre Pierre Bourdieu et le journaliste Daniel Schneidermann, qui l’avait invité à son émission télé Arrêt sur image. On peut dire que la télévision est une sorte de quintessence de la "société spectaculaire-marchande". A ce titre, l’émission ayant bien frustré le sociologue, il écrivit pour Le Monde diplomatique un article intitulé "Peut-on critiquer la télévision à la télévision ?", dans lequel il développait une argumentation serrée et pertinente. La réplique du journaliste, dans le numéro suivant, avait été assez basse pour s’en prendre à la personne même de Bourdieu, allant même jusqu'à insinuer, si je me souviens bien, que le sociologue est habité par le fantasme suggéré par la deuxième syllabe de son nom.

Conclusion : la télévision est un système, lui-même puissant instrument entre les mains du capitalisme, et en tant que tel, elle n’a rien à craindre de qui que ce soit pour continuer à exister. Elle digère tout, puisqu'elle transforme tout ce qui passe par elle en pur spectacle. Accepter d'aller sur un un plateau de télé, c'est devenir par le fait même un rouage du système. C'est apporter sa caution à son organisation (jusqu'à Poutou gardant le sourire pendant que Ruquier et son équipe se foutent de sa gueule ; on peut préférer Dupont-Aignan, n'acceptant l'invitation de telle chaîne que pour pouvoir, tel Maurice Clavel en son temps ("Messieurs les censeurs, bonsoir !"), faire son éclat en quittant le plateau brutalement, mais pour quel bénéfice réel ?).

Tiens, à propos de spectacle, je pense aussi à Guy Debord qui, après avoir voulu détruire en la mettant à nu la dite « société spectaculaire-marchande » dans ses œuvres, à commencer par La Société du spectacle, son maître livre, a laissé des archives que l’Etat français à intégrées sans aucun mal à ses collections institutionnelles au titre de « trésor national ». Ces paradoxes ne sont qu’apparents : tout ce qui fait système est invulnérable aux initiatives individuelles les plus « antisystèmes », et celui-ci se montre en mesure d'augmenter ses propres forces en faisant siennes jusqu'à la substance et à la dynamique de ses plus féroces opposants.

Cela ne m’empêche pas de saluer bien bas la combativité de Paul Jorion. Je ne sais plus qui (Albert Jacquard ?) a dit : « On ne peut pas changer le monde, mais le peu qu’on peut faire, le tout petit peu qu’on peut faire, il faut le faire ». C’est avoir la foi chevillée au corps. Et j’avoue que je n’aimerais pas voir le jour où Paul Jorion baissera les bras.

Cet homme éclaire le chemin.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, capitalisme, paul jorion, se débarrasser du capitalisme est une question de survie, éditions fayard, jacques ellul, günther anders, pierre bourdieu, daniel schneidermann, arrêt sur image, dupont-aignan, philippe oputou, laurent ruquier, guy debord, debord la société du spectacle

lundi, 13 juin 2016

LA PRESSE DANS UN SALE ÉTAT ...

... OU : LA GRANDE MISÈRE DU JOURNALISME AUJOURD’HUI

1/2

1/2

Je me rappelle avoir choqué un professeur d’université lors d’une conférence, quand je lui avais posé cette question : « Qu’est-ce que vous pensez du pouvoir journalistique ? ». Il m’avait répondu, péremptoire, avec une prestesse et un ton catégoriques : « Il n’y a pas de "pouvoir journalistique". Question suivante ? ». Ce n’est qu’ensuite que j’ai appris qu’il avait une relation, disons, privilégiée avec une journaliste qui travaillait dans la ville (initiales B.B.). Cela pouvait expliquer.

Pourtant, il est incontestable que, pour un journaliste, voir publier un article signé de son nom constitue, en même temps que la reconnaissance d’une maîtrise professionnelle, l’affirmation d’une sorte de « droit à dire le monde » qui, par « l’effet de présence » que produit la publication d’un document, manifeste l’exercice d’un pouvoir sur la représentation du monde qui en découlera pour le lecteur. Mais je ne vais pas faire mon Bourdieu.

On me dira que le lecteur ne mange que l'avoine qu’il a envie de trouver dans sa mangeoire, et que le picotin du Figaro n'a rien à voir avec le brouet que le lecteur trouve dans sa gamelle avec Libération, et réciproquement. Cela, certes, n’est pas faux. Mais nul ne peut nier qu’un article de journal, quelle que soit sa teneur, est en soi un cadrage d’une portion de réalité sur laquelle l’attention du lecteur est forcément attirée. Même si le signataire de l’article est forcé d’obéir aux consignes de son supérieur hiérarchique et de couler ce qu’il écrit dans le moule qu’il lui impose, l’effet au dehors ne change pas d’un iota, puisque produit par le simple fait d’être officiellement consacré au travers de la publication.

Mais je n’ai pas l’intention de supplicier davantage les petites mains qui noircissent les pages de nos quotidiens et magazines (en évitant de franchir les lignes du cadre qu’on leur a fixé), tant l’exercice de cette profession devenue misérable doit davantage attirer la commisération que le sarcasme. Et ce ne sont pas les grandes gueules d’éditorialistes qui me feront changer d'avis, eux dont les affirmations péremptoires toujours pleines de certitude et de suffisance truffent jour après jour des « revues de presse » qui rivalisent de complaisance envers les « confrères » haut placés dans la hiérarchie et qui, pour cette raison, ont le droit d'asséner leurs analyses comme autant de Vérités révélées.

Depuis l'Orphée aux enfers d'Offenbach, on a une idée de ce qu'est « l’Opinion Publique » (cf. ci-dessous). Offenbach a tout compris du dieu Sociologie et de ses prophètes Pierre Bourdieu et Patrick Champagne (cf. Faire l'opinion, de ce dernier).

Les insupportables « Grand Editorialistes » (Laurent Joffrin, Yves Thréard, Franz-Olivier Giesbert, Claude Imbert, Jacques Julliard, Nicolas Beytout et quelques autres), qui prétendent détenir les secrets de cette « Opinion Publique », sont en réalité les porte-voix en personne, les ministres plénipotentiaires de Sa Majesté le Système, qui a abattu ses griffes sur le monde.

S'il existe un vrai pouvoir journalistique, ce sont les "grands éditorialistes" nommés ci-dessus qui l'exercent. C'est par eux que passe le discours dominant, répercuté en longs échos dans tous les médias, en intime copinage avec les puissants des mondes politique et économique qu'ils côtoient très régulièrement, voire qu'ils tutoient (cf. le célèbre couple Anne Sinclair-Dominique Strauss-Kahn). Ignacio Ramonet, du Monde diplomatique, avait inventé une expression géniale pour désigner la chose : « La Pensée Unique » (titre l'article qui avait lancé la formule) qui, mise à toutes les sauces et réutilisée à satiété, à tort et à travers, fut malheureusement très vite vidée de son sens pour devenir un poncif éculé.

Ce sont des "grands éditorialistes" qui avaient appelé unanimement, en 2005, a voter « oui » au référendum, Serge July et Philippe Val compris. On a vu deux ans plus tard ce que Sarkozy faisait de la véritable opinion publique, celle qui s’exprime dans les urnes : il a posé son derrière sur le "Non" majoritaire pour l’étouffer sous le poids de son mépris. Pour se convaincre de la déliquescence de la corporation, il suffit de lire un petit livre paru en 2003 : Les Petits soldats du journalisme (Les Arènes, avec des dessins explicitement complices de Faujour) de François Ruffin.

François Ruffin, si l’on veut, est davantage militant que journaliste, mais ne chipotons pas : son livre vaut le coup d’être lu, ne serait-ce que pour les innombrables citations qu’on y trouve, et qui sont autant de proclamations de la nouvelle fonction que les grands organes de presse assurent, une fonction que je résumerais volontiers dans une formule du genre « dithyrambe en l’honneur de l'ordre établi, de la marchandise et de la société qu’elle engendre ». L'opération « Nuit Debout » et les actuelles grèves de la CGT et de FO ont été pour eux l'occasion de produire un nouveau festival de considérations haineuses sur des initiatives prises par d'impudents audacieux qui osaient agir en dehors des cadres définis par les gens en place.

Attention, je ne suis pas « Nuit Debout ». Il m’est arrivé d’entendre très récemment François Ruffin : c’était dans une émission de radio, lors d’un reportage place de la République, au cours d’une « Nuit Debout » parisienne. Pour être franc, la partie de son discours choisie pour diffusion par France Culture m’a bien fait rire. Me tapotant la tempe de l'index, je me suis dit que ce garçon prenait ses désirs pour des réalités et profitait de la « Nuit Debout » pour rêver tout éveillé et tenir des propos à tenir debout.

Il y a longtemps que les discours militants me laissent froid, quand ils ne me glacent pas. Les slogans du genre « Le monde doit changer de base, Nous ne sommes rien, soyons tout » ont amplement prouvé que, non seulement ils sont porteurs d’illusions, mais que ces illusions acquièrent à l’occasion une nocivité massacrante. Je n’ai pas vu Merci patron !, le film de François Ruffin qui est en train de faire un carton au box office. Ce canular aux dépens du milliardaire Bernard Arnault ne peut que me réjouir, mais de là à tirer de ce succès et de la "popularité" de « Nuit Debout » des conclusions anticipant quelque Grand Soir, non merci : je ne connais pas le magasin de chaussures où l'on vend les bottes de sept lieues capables de franchir le pas.

Ce qui m’a donné l’idée de relire le livre de François Ruffin, c’est une phrase que j’ai trouvée dans un vieux livre de Philippe Meyer, Pointes sèches (Seuil, 1992) : « Ne le répétez pas, mais il m’arrive de me demander si Panurge ne devrait pas être le saint patron des journalistes », qui regroupe des chroniques où l’auteur dresse le portrait de politiciens, en s’efforçant de faire sourire le lecteur sans trop écorcher les gens visés. Plusieurs furent lues à la télé ou à la radio, en présence de leur cible. La phrase me semble un résumé concentré de la situation actuelle de la profession. C'était bien vu, et même bien tapé.

"Mouton de Panurge", tout le monde sait à peu près ce que c'est. Vous connaissez l’histoire de ce navire bourré de touristes : à un moment, l’un d’eux, situé à tribord, s’écrie : « Oh, regardez ! ». Evidemment, tous ceux qui étaient accoudés au bastingage de bâbord se précipitent. On connaît la suite : le navire chavire. Le journalisme, en particulier politique, est spécialement atteint par ce cancer qui le ronge. On se souvient du char à foin camarguais où s’entassaient des dizaines de clampins, tous armés de micros ou d’appareils photo braqués en direction de Nicolas Sarkozy en train de parader tout fiérot sur son cheval blanc, lors de la campagne de 2007.

Bande de pauvres types ! Quel naufrage ! Quel troupeau ! Quelle lâcheté ! Quel avilissement ! Quelle misère, en vérité !

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journaux, presse quotidienne nationale, pqn, presse quotidienne régionale, pqr, françois ruffin, les petits soldats du journalisme, éditions les arènes, journal le monde, journal libération, journal le figaro, offenbach orphée aux enfers, laurent joffrin, yves thréard, franz-olivier giesbert, claude imbert, jacques julliard, nicolas beytout, ignacio ramonet, le monde diplomatique, serge july, philippe val, france culture, film merci patron, philippe meyer pointes sèches, moutons de panurge, nicolas sarkozy, journalisme, journalistes, référendum 2005, pierre bourdieu, patrick champagne, faire l'opinion

jeudi, 21 janvier 2016

NÉO-RÉAC ET FIER DE L’ÊTRE