vendredi, 10 janvier 2020

2020 : DOLTO PÉDOPHILE ?

Aujourd'hui, c'est la fête à Françoise Dolto.

Oui, oui, l'icône en personne : sainte Françoise.

La mamie absolue.

Le Canard enchaîné, mercredi 8 janvier 2020. Dessin signé Aurel.

Décidément, c'est l'époque qui veut ça ! L'époque ? En état d'hébétude et d'ahurissement et dans une ambiance de scandale insoutenable, elle découvre les années 1970 et l'incroyable permissivité morale qui a vu s'ébattre et s'épanouir les grandes causes sociétales de la "libération sexuelle", de l'homosexualité, du féminisme et de la pédérastie (mot pris dans son sens étymologique d' "amour avec les enfants").

Sauf que la dernière de ces "grandes causes" est devenue, au fil des ans, des redressements moraux et des révisionnismes idéologiques, la grande pestiférée, alors que les deux autres prospéraient à qui mieux-mieux, au point d'édifier autour des homosexuels et des femmes un rempart pénal infranchissable. L'époque, qui a d'un côté sacralisé la cause des homosexuels et des femmes au point d'inscrire au Code Pénal les délits d'homophobie et de sexisme, désigne l'amour (physique) des enfants comme l'ennemi à abattre.

Un problème se pose néanmoins : que faire de la mémoire de personnes auxquelles, entre-temps, l'époque elle-même a élevé des statues en acier inoxydable et plaquées or, alors qu'elles ont publiquement avoué leur tolérance ou leur solidarité avec ceux que nous appelons rétrospectivement des "pédophiles" ? Sans parler de celles qui ont milité en leur temps pour la libéralisation de ces mœurs qui paraissent abominables à tant de gens aujourd'hui.

Prenez la liste des signataires de la "Lettre du 23 mai 1977" publiée par le journal Le Monde : que du beau linge ! Cette lettre, peut-être rédigée par un certain Gabriel Matzneff (qui en revendique la paternité), demande au législateur la révision, dans un sens plus "laxiste", des lois réprimant les abus dans les relations entre adultes et mineurs.

Des noms ? Allez, quelques-uns : Louis Althusser, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Jean-Louis Bory, Patrice Chéreau, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Françoise Dolto, André Glucksman, Félix Guattari, Roland Jaccard, Pierre Klossowski, Jean-François Lyotard, Michel Leiris, Christiane Rochefort, Alain Robbe-Grillet, Jean-Paul Sartre, Philippe Sollers (parmi les noms figurant sur la liste aimablement fournie par l'encyclopédie en ligne).

Parmi ces noms de gens ou très célèbres ou assez connus, on note celui de Françoise Dolto. Eh bien figurez-vous que ça tombe bien, parce que Le Canard enchaîné du mercredi 8 janvier 2020 consacre quasiment une demi-page à la célébrissime psychanalyste des enfants, auteur de nombre d'ouvrages savants et animatrice de mémorables émissions de radio.

Il se trouve qu'en novembre 1979, la revue "Choisir la cause des femmes" (Gisèle Halimi) a publié un entretien que Françoise Dolto a eu avec un juge des enfants, texte ensuite repris dans un ouvrage. Et l'on peut dire que ça décoiffe. Je cite Le Canard enchaîné.

« Dolto : Dans l'inceste père-fille, la fille adore son père et est très contente de pouvoir narguer sa mère !

Q. : Et la responsabilité du père ?

R. : C'est sa fille, elle est à lui. Il ne fait aucune différence entre sa femme et sa fille, ou même entre être l'enfant de sa femme ou bien le père de sa femme. La plupart des hommes sont de petits enfants. Il y a tellement d'hommes qui recherchent dans femme une "nounou". Et des femmes qui les confortent dans cette idée-là ! Alors la responsabilité du père, à ce niveau (...).

Q. : Donc, la petite fille est toujours consentante ?

R. : Tout à fait.

Q. : Mais enfin, il y a bien des cas de viol ?

R. : Il n'y a pas de viol du tout. Elles sont consentantes.

Q. : Quand une fille vient vous voir et qu'elle vous raconte que dans son enfance, son père a coïté avec elle, et qu'elle l'a ressenti comme un viol, que lui répondez-vous ?

R. : Elle ne l'a pas ressenti comme un viol. Elle a simplement compris que son père l'aimait et qu'il se consolait avec elle, parce que sa femme ne voulait pas faire l'amour avec lui. »

J'arrête ici la citation, car la suite est également assez gratinée, mais j'invite tout le monde à se procurer ce morceau d'anthologie, qui montre que les années 1970 étaient imprégnées jusqu'au trognon d'idées qu'une majorité s'accorde aujourd'hui à juger puantes, repoussantes, et même pornographiques. Le Canard enchaîné signale tout de même en fin d'article que Françoise Dolto, deux ans auparavant, jugeait que « l'initiation sexuelle des adolescents et des enfants par un adulte (...) est toujours un traumatisme psychologique profond ».

L'icône François Dolto prise en flagrant délit de pédalage dans la semoule de choucroute au yaourt ! Elle pourrait faire un tour chez le psy, non ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis althusser, roland barthes, simone de beauvoir, jean-louis bory, patrice chéreau, gilles deleuze, jacques derrida, françoise dolto, andré glucksman, félix guattari, roland jaccard, pierre klossowski, jean-françois lyotard, michel leiris, christiane rochefort, alain robbe-grillet, jean-paul sartre, philippe sollers, journal le monde, gabriel matzneff, le canard enchaîné, gisèle halimi, psychanalyse

vendredi, 26 janvier 2018

LA BD EN VISITE A LYON (5)

Aujourd'hui : sa Majesté JACQUES TARDI débarque à Lyon.

Cela commence en gare de Perrache en 1941.

Nul besoin de faire les présentations : Tardi domine le paysage (en compagnie de quelques anciens toujours vivants). Il n'a plus rien à prouver depuis lurette. Et je n'ai pas grand-chose à en dire, puisque ses dessins se passent de commentaires et que ses récits, de Adieu Brindavoine et Rumeurs sur le Rouergue à Moi, René Tardi, en passant par Le Démon des glaces, Adèle Blanc-Sec et les adaptations de Léo Malet, Jean-Patrick Manchette, Daniel Pennac (l'étrange et dérisoire La Débauche, où un tigre de zoo est mis au service d'une vengeance, si je me souviens bien) ou de Géo-Charles Véran (l'implacable Jeux pour mourir) ont assis l'autorité du puissant narrateur visuel.

Je place à part l'énorme travail que Jacques Tardi a consacré à la guerre de 1914-1918, par lequel l'auteur a tenté de venger (mission impossible : ils ne seront jamais vengés) les millions de morts, toutes nations confondues, en leur élevant un cénotaphe digne de la boucherie industrielle à laquelle ils ont été sciemment envoyés (mais c'est la mort qui avait le plus gros appétit).

Je lui pardonne de n'être pas un Lyonnais pur sucre (« Tout le monde peuvent pas être de Lyon, il en faut ben d'un peu partout », dit La Plaisante sagesse lyonnaise de Catherin Bugnard), même s'il a fait un tour par la rue Neyret (ancien siège de l'Ecole des Beaux-Arts).

Rue Bellecordière (= Louise Labé).

Je lui sais grand gré d'avoir refusé de se faire introniser "Légionnaire d'Honneur" (dans le cerveau de quelle infâme limule mentale l'idée a-t-elle germé un jour ? La limule étant ce crustacé – pardon : cet arthropode – géant qui envahit un jour les aventures d'Adèle Blanc-Sec – la même qu'Alfred Jarry qualifie de « bête marine la plus esthétiquement horrible », pas Adèle, la limule !).

Est-ce bien Tardi et sa femme qui font le coup de feu sur les barricades de la Commune (tome 3 de la série Le Cri du peuple) ? Je me suis demandé.

Il a épousé en 1983 (dit l'encyclopédie en ligne) Dominique Grange, fille d'un ophtalmologiste renommé (Jean si je me souviens bien) qui officiait Boulevard des Belges, grand monsieur qui vous examinait avec une gravité bienveillante, et qui était l'ami de mon grand-père, le docteur Paliard.

Les Brotteaux.

A vrai dire, Tardi ne parle pas souvent de Lyon dans ses bouquins, mais quand il le fait, c'est comme s'il y avait toujours vécu. En vérité, sauf ignorance de ma part, il en parle dans 120 Rue de la gare, et nulle part ailleurs.

Il n'y a plus de bistrot passage de l'Argue.

Bon, ce n'est pas lui qui manifeste son humeur contre Lyon (« Putain de brouillard ! Putain de ville ! »), c'est Léo Malet, l'auteur du roman,

Pas si gâteux que ça, si j'en crois ses lectures (supposées).

qui fait dire à son Nestor Burma du mal de notre ville, quand celui-ci sort en balade de l'Hôtel-Dieu où il se remet de quelques blessures (il a failli passer sous le train démarrant de Perrache, en voulant en descendre).

Le péristyle de l'Opéra, bien avant Jean Nouvel.

Le séjour forcé de Burma dans la "capitale des Gaules" donne l'occasion à Malet-Tardi de livrer un portrait de la ville, qu'ils revêtent d'une tonalité étonnamment homogène, quoique peu engageante : le brouillard, l'humidité, le pavé luisant, tout y est déprimant. C'est du dessin en noir sur fond gris, avec très peu de blanc.

Le superbe pont de la Boucle.

« Cette charipe de brouillard » (vous savez, ce truc épais et jaunâtre descendu des Dombes qui a joué des tours au Glodius et au Tony qui, ayant éclusé bien des pots (on mesurait au mètre de comptoir), descendaient la rue Pouteau pour aller aux Terreaux « droits comme des bugnes » et qui se sont retrouvés à la Doua) baigne toutes les scènes extérieures d'un halo poisseux. Peut-être à l'image de l'intrigue, dont je ne me soucie pas ici. Disons juste que Burma croise au Stalag XB le chemin d'un drôle d'amnésique qui va le mener plus loin qu'il pensait, dans une drôle d'affaire. Et même une affaire pas drôle.

La Ficelle Croix-Paquet avec son "truck", et la gare du même nom.

Ce qui est sûr, c'est que Lyon, tout triste qu'il soit, existe fortement dans le dessin de Tardi. Contrairement à ce qu'on trouve chez Kraehn et Lacaf, dont je parlais dernièrement, la cité est rendue de façon furieusement "ressentie". Elle en acquiert une présence presque tactile et désolée. Attention, c'est le Lyon des années 1940, une sacrée contrainte pour la documentation (Tardi est né en 1946) : il y a des îlots de galets et de gravier au milieu du Rhône, la ligne 7 va de Perrache à Cusset, les voitures circulent à double sens rue de la République et accèdent sans problème à la gare, l'Hôtel-Dieu est un hôpital (et pas un hôtel 5 étoiles), il n'y a pas (encore) de tunnel sous la Croix-Rousse, etc. Tardi est documenté, qu'on se le dise.

La gare de Perrache, accessible aux voitures.

On se dit qu'il s'est beaucoup baladé. On reconnaît la rue de la Bombarde, on reconnaît la rue de la Monnaie, avec son trottoir et ses dames dessus,

on reconnaît la rue Eugène Pons, avec son escalier au fond, où habitaient M. et Mme L.-R., un couple de professeurs de philo. Il adresse même un salut fraternel à la rue Petit-David et à l'Adrienne qui y régnait, femme ô combien d'Expérience. Ce Lyon-là est à proximité immédiate et parle la même langue que moi.

Adrienne pas loin de sa librairie de la rue Petit-David (mais ce n'était pas en 1941), un vrai lieu de perdition pour les amateurs de BD : retour d'Angoulême, elle vendait 150 francs – une somme à l'époque – le capitaine Cormorant d'Hugo Pratt en sérigraphie. J'avais plongé. J'étais fou de Pratt, que j'avais découvert dans Pif Gadget, mon petit frère y était abonné. Aux avant-dernières nouvelles, il est coté 900 euros (le Pratt, bien sûr, pas mon petit frère). Merci Adrienne.

Le plus convaincant, dans la façon dont Tardi aborde la ville de Lyon, c'est qu'il n'y passe pas en simple touriste : il s'y attarde, il détaille, il insiste, il savoure (avec une moue de dégoût, mais quand même) : son pont de la Boucle n'est pas un simple figurant (c'est un exemple parmi bien d'autres).

L'ancienne BM de Lyon, non loin du chevet de la cathédrale, où l'on attend 8.000 personnes ce matin pour les obsèques de PAUL BOCUSE. J'y serai, mais juste en bas de la tour des cloches, pour entendre la grosse voix d'Anne-Marie, celle qui retentit pour honorer les défunts (ci-dessous, on n'est pas obligé d'écouter les 9' et quelque). Faites juste l'expérience, si vous êtes sensible à la magnificence d'un son à écouter pour lui-même : attention : juste sous la tour des cloches (un "clocher", quoi : c'est à gauche quand on regarde la façade).

Résultat des courses : en fait de 8.000 personnes, j'ai vu place Saint-Jean environ 150 parapluies qui se couraient après, protégés par autant de CRS et de militaires et autres gendarmes, et à un micro éberlué qui me demandait si j'étais triste, j'ai aussitôt répondu : « Non, je viens juste écouter le bourdon de Saint-Jean ». C'était vrai, mais en fait de bourdon, une armada de hauts-parleurs déversaient à l'extérieur une improvisation à l'orgue qui a failli me gâcher le plaisir. J'ai refait le tour (pas question de traverser sans "accréditation") pour aller faire le poireau sous le clocher, place Sainte-Croix. J'ai quand même eu le concert dont j'étais probablement le seul auditeur. Dommage, on fait sonner Anne-Marie une quinzaine de fois par an, paraît-il, alors autant en profiter, non ?

Par exemple, pour qui a rendu visite à des proches à l'Hôtel-Dieu, avant même toutes les rénovations des lieux, je veux dire à l'époque d'avant les chambres, ce qui est mon cas, c'est comme si on y était, sauf qu'entre-temps, chaque lit de la salle immense avait été doté de rideaux censés isoler le malade du regard des autres (mais pas du brouhaha permanent, ou des odeurs).

Bravo à Nestor Burma, capable de descendre de face et les mains dans les poches l'escalier qui mène au bas-port : ce n'était pas à la portée de n'importe qui, vu l'angle.

Même chose pour l'ancienne gare des Brotteaux (désormais salle des ventes) ou pour le Pont de la Boucle (belle architecture métallique maintenant détruite). Burma va même se balader sous le péristyle de l'Opéra, c'était bien avant Jean Nouvel, au temps qu'on y trouvait encore des échoppes : côté Puits-Gaillot des tutus et chaussons de danse, des bouquins (mes premiers Jerry Spring et mon Bergson du centenaire aux PUF), des pipes du pipier Nicolas et, du côté Joseph-Serlin, tout pour la philatélie. Tardi ne va pas jusqu'à dessiner la vespasienne à l'angle de la rue Luigini. Tant pis. De toute façon, il n'y a plus de vespasienne à Lyon : Decaux et la publicité en ont fini avec l'édicule pissatoire, maintenant il y a de la place pour huit.

Le Rhône au pont Morand, sur fond de place Tolozan, quai Saint-Clair et colline de la Croix-Rousse mangée par le brouillard.

De la page 21 à la page 107 de 120 rue de la Gare, Tardi vous fait donc visiter Lyon en vous répétant que c'est une « putain de ville », mais de telle manière que ça donne envie de se sentir chez soi.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : je ne résiste pas au plaisir de citer une vignette de la page 174, où Tardi s'offre la tête de deux philosophes célèbres, présentés comme un « couple insignifiant », aujourd'hui enterrés au cimetière du Montparnasse.

Si la dame ressemble à une de ses photos de "jeune fille rangée", l'auteur renvoie le monsieur à un anonymat mérité de bon gros à lunettes (au physique de crapaud dans la réalité). Dans La Variante du dragon, Golo, plus explicite et fidèle si l'on veut, n'y était pas allé de main morte.

Allez, encore un petit coucou à un vieux de la vieille de la flicaille familière, à qui il fallait toujours cinq minutes de plus à la télé pour trouver la solution de l'énigme, et qui ne s'appelait ni Thomas, ni Petit.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, jacques tardi, 120 rue de la gare, lyon, croix-rousse, perrache, hôtel-dieu, la plaisante sagesse lyonnaise, catherin bugnard, adèle blanc-sec, le cri du peuple, commune de paris, lyon boulevard des belges, dominique grange, gare des brotteaux, dombes, les terreaux, la doua, kraehn, lacaf, librairie expérience adrienne, paul bocuse, bourdon saint-jean anne-marie, docteur paliard, léo malet, enterrement paul bocuse lyon, obsèques paul bocuse lyon, simone de beauvoir, jean-paul sartre

vendredi, 28 avril 2017

MICHÉA : NOTRE ENNEMI, LE CAPITAL

Le regard que Jean-Claude Michéa porte sur le monde tel qu’il va à sa perte est d'une justesse sans faille. Son analyse, qui rejoint sur plusieurs points la critique principale que Paul Jorion adresse au système capitaliste actuel, c'est-à-dire son ahurissant comportement suicidaire, constant et obstiné (voir citation sur la couverture ci-contre et billets des 24-25 avril). Michéa voit juste, malheureusement son style et sa méthode sont tout à fait décourageants à force d'accumulation de complications dans la démarche.

Le regard que Jean-Claude Michéa porte sur le monde tel qu’il va à sa perte est d'une justesse sans faille. Son analyse, qui rejoint sur plusieurs points la critique principale que Paul Jorion adresse au système capitaliste actuel, c'est-à-dire son ahurissant comportement suicidaire, constant et obstiné (voir citation sur la couverture ci-contre et billets des 24-25 avril). Michéa voit juste, malheureusement son style et sa méthode sont tout à fait décourageants à force d'accumulation de complications dans la démarche.

Qu’on en juge : l’axe principal de son propos tel qu’il s’expose en quatre courts chapitres tient dans les quatre-vingts premières pages, les deux cent vingt-neuf suivantes étant consacrées à développer des « scolies » (alias "commentaires", numérotés de A à P), qui sont autant de greffes entées sur le tronc du raisonnement, et qu’il préfère, pour cette fois, regrouper à part. Et non content de cette "curiosité", chacune des scolies digresse en notes, souvent très copieuses et qui volent parfois en escadrille, annoncées en lettres minuscules cette fois.

Par-dessus le marché, son style d’exposition n’est pas fait pour faciliter la tâche au lecteur. Je ne nie pas la nécessité de la précision et de l’exactitude de l’expression. Mais, pour prendre un exemple dans la psychanalyse, entre la manière quasi-maniaque d’un Jacques Lacan et le langage accessible d’un Didier Anzieu, je choisis ce dernier, dont on suit en général le propos sans peine : le non-spécialiste lui en sait gré, quelle que soit la validité de ses thèses.

La langue de Michéa est faite de phrases à rallonge (celle qui commence page 65 s’achève vingt-cinq lignes plus bas, et quatre ou cinq pages plus loin, à cause des notes !), et qui plus est, de phrases souvent bourrées d'interruptions diverses, sous forme d’incises, de tirets, de parenthèses, qui finissent par noyer le fil conducteur sous les strates multiples. C’est sûr, l’auteur ne veut rien oublier, mais cette façon d’écrire, jointe au choix de la scolie, a quelque chose d’horripilant.

C'est ce que je reprochais, par exemple, à Bourdieu (du temps où je lisais ça), dont on se demande après combien d'incises et de propositions subordonnées la phrase qu'il vient de commencer va s'achever. C'était permis à Proust qui, lui, écrivait de la littérature. A quoi tient le besoin de certains intellectuels d'obscurcir à loisir leurs thèses, auxquelles je suppose pourtant qu'ils tiennent ?

C’est d’autant plus dommage, dans le livre de Michéa, que bien des remarques, dans le texte ou dans les notes, ont tout pour remplir d'aise le lecteur déjà un brin critique. Pour rester page 65, par exemple, Michéa s’en prend, en bas de page, à tous les intellectuels qui ont décidé de rénover le discours du capital en affublant leur entreprise du masque de la « déconstruction » ("neutralité axiologique" oblige : la belle blague). Il place ceci entre parenthèses : « comme en témoigne, entre autres, le fait que la carrière d’un universitaire français – du moins dans le domaine des « sciences sociales » – dépend avant tout, de nos jours, du nombre de génuflexions qu’il acceptera d’accomplir devant l’œuvre de Foucault et de Derrida ». Je goûte fort les guillemets à "sciences sociales".

Oui, la police universitaire est bien faite, et l'ordre économique et idéologique y règne. Cette mise en cause fait un bien fou, car la gauche soft, vous savez, la gauche sociétale qui s'est désintéressée des rapports de classes et des rapports de production pour se convertir à l'économie de marché et à la dérégulation morale, fait en effet régner dans les « sciences » humaines un terrorisme intellectuel qui paralyse et stérilise la pensée dans l’université française, où la cooptation, si elle n'est pas la règle absolue, pèse quand même de tout son poids.

Toujours sur un de ces papes de la « déconstruction » : « Certains se souviendront alors peut-être du jugement prophétique de Sartre. La pensée de Foucault – écrivait-il dès 1966 – est "le dernier barrage que la bourgeoisie puisse encore dresser contre Marx". L’université française contemporaine est là pour le confirmer » (p.61). Bien que je n'approuve pas trop la référence à Sartre, je trouve que s'en prendre à Foucault et Derrida, c'est ne pas manquer de courage, et l'on comprend que tous leurs émules s'entendent à merveille pour rejeter avec haine et hauteur Michéa parmi les plus fieffés "réactionnaires".

De même quand il s’en prend à une figure quasi-christique de la gauche moderne, sociétale et cosmétique, celle qui a promu le "mariage" des homosexuels : « Si, du reste, ces notions d’identité nationale et de continuité historique ne renvoyaient qu’à un simple "mythe populiste", une Christiane Taubira pourrait encore exiger – sous les applaudissements de cette même extrême-gauche libérale – la "repentance" collective des Français d’aujourd’hui pour des crimes commis aux XVI° et XVII° siècles par un petit nombre de leurs ancêtres » (p.33). Soit dit en passant, Taubira a, entre autres, été un temps l'égérie de Bernard Tapie ! Tiens, au fait, n’est-ce pas le baratineur Emmanuel Macron qui, en Algérie, a décrété que la colonisation avait été un "crime contre l’humanité" ? Repentons-nous, mes frères !!! En chemise et la corde au cou ! Comme les bourgeois de Calais (ça avait une autre gueule que la "jungle", sous la patte de Rodin).

La mise en cause du système capitaliste qui met la planète en coupe réglée et qui bourre les crânes à coups d’idéologie libertaro-marchande est donc tout à fait impeccable. Quel dommage que Jean-Claude Michéa n’arrive pas à débroussailler sévèrement la forêt emberlificotée de ses raisonnements !

Ses ennemis, nombreux, soyons-en sûr, s'en félicitent.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, politique, société, littérature, sociologie, philosophie, jean-claude michéa, notre ennemi le capital, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, pierre bourdieu, michel foucault, jacques derrida, jean-paul sartre, christiane taubira, repentance, élection présidentielle, emmanuel macron, crime contre l'humanité, bernard tapie, les bourgeois de calais, auguste rodin

mardi, 13 octobre 2015

LES ÂNERIES DE TISSERON

Nous sommes en compagnie de M. Serge Tisseron, psychanalyste qui, dans les colonnes du Monde, étrille les « intellectuels » en leur reprochant de n'être plus d'aucun poids pour influer sur l'époque.

2/2

Comment le monsieur voit-il les choses ? A sa façon. Et ça vaut le coup de le citer en longueur : « Or le monde a changé. Il n’est justement plus binaire, il est devenu multiple, et fondamentalement instable. Ce ne sont plus seulement les idéologies qui se succèdent à un rythme accéléré, ce sont les situations économiques, politiques et militaires. Les idéologies suivent, s’adaptent, se métissent. Ce ne sont plus elles, et les intellectuels qui prétendent en être les garants, qui impulsent les actions. Aujourd’hui, l’extrême fragmentation des rapports de force entre entité politique ou idéologique rend impossible la délimitation d’affrontements entre des forces clairement identifiées et circonscrites ».

Si vous pouvez tirer une vision claire de ce joyeux mélange de clichés, faites-moi signe. J’apprécie particulièrement ces idéologies qui "se succèdent", "s’adaptent" et, surtout, "se métissent". Je pose la question : qu'est-ce qu'une idéologie métissée ? Et je passe sur la faute de français (« rapports de force entre entité » : quand quelque chose est "entre", ce qui suit est au moins deux, comme le montre l’occurrence suivante dans la citation), qui révèle au moins, disons ... un flou notionnel.

Il évoque ensuite les « progrès technologiques qui évoluent à une vitesse exponentielle » (Tisseron aime tant le mot "exponentiel" qu'il le répète deux paragraphes plus loin). Est-ce la numérisation de tout, l’informatisation et la robotisation galopantes qu’il a en tête ? Il faudrait alors commencer par démontrer que ce sont des progrès, ce qui n'est pas sûr du tout.

De plus, affirmer que les progrès technologiques avancent à une vitesse exponentielle est une bêtise et un abus de langage : l'apparente évolution actuelle découle de l'exploitation tous azimuts et de l'application aux domaines les plus divers d'une innovation décisive (numérisation, puis robotisation). Quant à la « vitesse exponentielle », s’agissant du monde tel qu’il va, j’ai un peu de mal à l’envisager. Je vois surtout un bolide lancé à toute allure sur l’autoroute, de nuit et dans le brouillard. Mais ça ne l’inquiète pas : il est au spectacle. Dans le brouillard ! Trop fort, Serge Tisseron !

La preuve, c’est qu’il ajoute ensuite : « L’atomisation des rapports de force et le métissage des idéologies [encore lui !] sont d’abord à considérer comme un effet des bouleversements technologiques, de leur intrication croissante, et des nouveaux paysages économiques et politiques qui en découlent ». J’ai l’impression que Tisseron est installé dans son laboratoire et que, de là, il regarde le monde comme une gigantesque éprouvette dans laquelle est en train de se faire une expérience inédite, mais passionnante. Il est impatient d’en observer le résultat, tout en avouant dans le même temps qu'il ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. A se demander s'il en pense quelque chose.

Puis il reproche à Régis Debray d’oublier dans le débat actuel une phrase qu’il a écrite, une des rares qui aient retenu sa considération : « … nous finissons toujours par avoir l’idéologie de nos technologies », et de : « … ne voir aucune idéologie de remplacement à celles que les naufrages du XX° siècle ont englouties, aucune nouvelle "religion" ne pointant son nez à l’aube du XXI° siècle ». D’abord, pour ce qui est de la religion, je ne sais pas ce qu’il lui faut : d’accord, l’islam n’est pas vraiment nouveau, mais l'élan conquérant qui l’anime actuellement est pour le coup une vraie nouveauté.

Ensuite, je dirai juste qu'en matière d'idéologie de remplacement, l'humanité actuelle est servie : que faut-il à Serge Tisseron pour qu'il ne voie pas que la course en avant effrénée de la technique est en soi un idéologie ? Je rappelle que le propre d'une idéologie se reconnaît d'abord à ce qu'elle refuse de se reconnaître comme telle, ce qui est bien le cas du discours des fanatiques de l'innovation technologique. Et les « transhumanistes » (adeptes de la fusion homme-machine) vont jusqu'à ériger cette idéologie en utopie.

Quant aux idéologies du 20ème siècle (grosso modo communisme et nazisme, ajoutées aux grandes religions monothéistes), héritières des utopies du 19ème, il omet de préciser qu’elles contenaient et proposaient de grands projets pour l’humanité. Or l’humanité actuelle semble bel et bien avoir abandonné tout effort pour élaborer un quelconque projet lui dessinant un avenir. Pas forcément un mal, vu les catastrophes qui en ont découlé dans le passé. Mais pour laisser place à quoi ? Au libre affrontement des forces en présence.

Où prendrait place un tel projet, sur une planète qui est un champ de bataille autour des ressources ; un champ de bataille qui voit s'affronter des nations prises dans une compétition généralisée, sorte de « guerre de tous contre tous » ? Quand l'heure est à la lutte pour la conquête ou pour la survie, rien d'autre ne compte que le temps présent. Le temps de l'appétit ou de l'angoisse (manger pour ne pas être mangé). Et vous n'avez pas le choix. Comme dit Jorge Luis Borges, je ne sais plus dans laquelle de ses nouvelles : « Il faut subir ce qu'on ne peut empêcher ».

La seule idéologie, la seule religion si l’on veut, qui continue à faire luire à l’horizon une lueur d’espoir dans la nuit de l’humanité, c’est précisément la foi dans les technologies : « … la génomique, la robotique, la recherche en intelligence artificielle et les nanotechnologies ». Je crois quant à moi que les adeptes de cette religion sont des fous furieux, qui ne font qu'accélérer la course à l'abîme.

Mais Tisseron se garde bien de dire ce qu’il en pense. Que pense-t-il des théoriciens du « transhumanisme » et de leurs partisans, qui s’agitent fiévreusement quelque part dans la Silicon valley, en vue de l'avènement de l'homme programmable ? On ne le saura pas : l’auteur réserve pour une autre occasion l’expression de son jugement.

« Car le monde est en train d’échapper aux intellectuels de l’ancien monde », affirme fièrement l’auteur de l’article. L’objection que je ferai à Serge Tisseron sera globale : à quel haut responsable politique, à quel grand scientifique, à quelle grande conscience morale le monde actuel n’est-il pas en train d’échapper ? Tout le monde, à commencer par les décideurs, a « perdu toute prise sur notre époque » (cf. titre). Le temps est fini des grands arrangements entre puissances. Plus personne ne sait quelle créature va sortir du chaudron magique, en fin de cuisson.

Pas besoin d’être un « intellectuel », qu’il soit de l’ancien ou du nouveau monde. Car ce qui apparaît de façon de plus en plus flagrante, c’est que plus personne n’est en mesure de comprendre le monde tel qu’il est. Le monde est en train d’échapper à tout contrôle. D’échapper à l’humanité. Ce que Serge Tisseron n’a peut-être pas très envie de regarder en face. La planète semble aujourd’hui, plus que jamais auparavant, un bateau ivre.

Le bateau ivre d'Arthur Rimbaud, vu par le grand Aristidès (Othon Frédéric Wilfried), dit Fred.

Serge Tisseron se trompe de cible. Cet intellectuel a donc perdu une bonne occasion de la boucler.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journalistes, journal le monde, serge tisseron, les intellectuels, rabelais, gargantua, jean-paul sartre, pierre bourdieu, michel foucault, alain finkielkraut, michel onfray crépuscule d'une idole, régis debray, éric zemmour, laurent ruquier, onpc, on n'est pas couché, sigmund freud, secrets de famille, tintin et milou, hergé, psychanalyse, jorge luis borges, transhumanistes, bande dessinée, fred philémon, arthur rimbaud

lundi, 12 octobre 2015

LES ÂNERIES DE TISSERON

1/2

Ah qu’elle est belle, la tribune signée jeudi 8 octobre dans Le Monde par Serge Tisseron. Il intervient dans le débat actuel sur « Les Intellectuels », un débat ô combien franco-français, plein de bruit et de fureur, mais qu’on pourrait à aussi bon droit regarder comme une machine à fabriquer du brouillard, ou encore qualifier de bonne séance collective de branlette cérébrale. Ces prises de becs essentiellement médiatiques (tout le monde veut se faire une place sur le devant de la scène) moulinent en général du vent, et encore : à peine un petit zéphyr. Autant le dire d’un mot : une flatulence.

Le fondement de M. Tisseron ne pouvait pas rester silencieux et, par chance, Le Monde lui a déroulé sa toile cirée pour lui permettre de participer à ce grand concours de pets, qui nous ramène aux joyeux temps des internats masculins et de cours de physique animés et odoriférants, et de joindre le bruit de ses entrailles au concert. Il se dit peut-être que le bruit de ses entrailles est béni ? Pour illustrer une fois de plus le proverbe cité par Rabelais (« A cul de foyrard toujours abunde merde », Gargantua, IX), précisons qu’à la fragrance intestinale, ce genre de débat ajoute le plus souvent une substance intellectuellement breneuse.

Il est donc question des « intellectuels ». M. Tisseron nous dit (c’est son titre) que « les intellectuels d’aujourd’hui ont perdu toute prise sur notre époque ». On se dit "Encore un qui nous joue la rengaine du bon vieux temps". N’est pas Sartre, Foucault ou Bourdieu qui veut. Pour rétorquer, on se demandera quelle prise sur l’époque eut en son temps un Sartre juché sur son fût, haranguant les ouvriers de Billancourt. Pareil pour les deux autres. Mais Tisseron pense peut-être davantage à l’envergure intellectuelle de leur œuvre qu’aux actions d’éclat qu’ils ont menées.

Les intellectuels, donc. Mais quels intellectuels ? En réalité, si « les intellectuels » se réduisent à Michel Onfray et Régis Debray, les seuls dont il cite le nom, Tisseron commet un abus de langage. D’abord il aurait pu ajouter Alain Finkielkraut (L’Identité malheureuse) et, à l’extrême rigueur, Eric Zemmour (Le Suicide français).

Ensuite, il aurait pu ajouter son propre nom : ne fait-il pas partie de la confrérie des intellectuels ? Il entre bien dans le débat, non ? A quel titre si ce n’est parce qu’il est de la même espèce ? Peut-être, en fin de compte, n’est-il qu’un vilain jaloux qui leur en veut d’être plus souvent que lui invités par Ruquier et compagnie ? Moins brillant des gencives, il fait peut-être un « client » plus fade.

Que reproche Serge Tisseron aux « intellectuels », tout au moins à ceux que quelques animateurs-vedettes invitent régulièrement à venir jouer les bateleurs sur leurs tréteaux ? La binarité de leur pensée. Il les accuse d’être de piteux pétochards : « Mon hypothèse est que l’évolution du monde leur fait craindre que leurs outils théoriques ne leur soient plus d’aucune utilité pour comprendre celui qui s’annonce ». Quelle clairvoyance ! Quelle perspicacité !

Si Michel Onfray ne comprend rien au monde actuel, Tisseron, lui, a tout compris d’Onfray. Je ne vais pas défendre le monsieur, dont le ton péremptoire et tranchant a le don de m’exaspérer. Le Niagara de ses ouvrages, à raison de trois ou quatre par an, submerge les rayons des librairies. On se demande combien de mains il possède pour écrire comme Lucky Luke tire au revolver : plus vite que son ombre. Et il se permet d’évacuer en trois coups de cuiller à pot toute l’œuvre de Sigmund Freud (Le Crépuscule d'une idole, Grasset, 2010). Je veux bien mais.

Tout ça pour dire que je ne me fie pas à Michel Onfray pour me guider dans les méandres de la pensée. Libre à Serge Tisseron de lui planter quelques banderilles dans le derrière : Onfray s’en remettra. Mais l'auteur de l'article reproche aux « intellectuels », par-dessus le marché, de voir tout en noir : « Leur point commun ? Penser que rien ne va plus. Leur programme ? Rien de bien clair encore. Leur force ? Transformer ce qui devrait être un débat d’idées en un plébiscite sur leur personne : pour ou contre, d’autres diraient : "j’aime" ou "je n’aime pas" ». Pour ma part, je demanderais volontiers à Tisseron de m’indiquer ce qui, aujourd’hui, va bien.

Si, quelque chose continue à aller bien : la choucroute exquise de la semaine passée. Ou alors le quatuor op. 132 en ut mineur, du grand Ludwig van B. par le Quartetto italiano. Quoi d’autre ? What else ?

Voilà ce que je dis, moi.

Note : j’ai omis de préciser que Serge Tisseron est psychanalyste, et que le haut fait de guerre qui l’a fait connaître est d’avoir mis au jour un secret enfoui dans la famille d’Hergé, rien qu’en lisant les aventures de Tintin et Milou.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journalistes, journal le monde, serge tisseron, les intellectuels, rabelais, gargantua, jean-paul sartre, pierre bourdieu, michel foucault, alain finkielkraut, michel onfray crépuscule d'une idole, régis debray, éric zemmour, laurent ruquier, onpc, on n'est pas couché, sigmund freud, secrets de famille, tintin et milou, hergé

jeudi, 16 juillet 2015

BANDE DESSINÉE : GOLO & FRANK

FEUILLETON GREC

L'Europe institutionnelle, l'Europe des Traités est, face à la Grèce, en train de faire du plagiat. Le trio allemand Schäuble-Gabriel-Merkel, la folie guerrière en moins (quoique ...), est une réplique du trio néo-conservateur de sinistre mémoire, Bush-Cheney-Rumsfeld (n'oublions pas Wolfowitz), à qui nous devons le chaos actuel au moyen Orient. Il est à craindre que la folie bureaucratique de Schäuble-Gabriel-Merkel aboutisse, en Grèce et en Europe, au même genre d'instabilité généralisée, avec tous les risques que cela comporte. Même l'ultralibéral FMI supplie les instances européennes d'annuler une partie de la dette grecque, c'est dire ! C'est au trio allemand que nous devrons les conséquences de ce fanatisme. Apprêtons-nous à dire : « Merci pour tout ! ». Je voudrais savoir en quoi la privatisation à tout va des biens publics grecs doit être considérée comme LE remède miracle.

Ne pas oublier que la marque Merkel fabrique des fusils de chasse.

******************************************************

Dans le monde de la bande dessinée, il y a les majestés souveraines, dont la statue équestre en bronze doré trône définitivement sur un piédestal de marbre noir (et dont la cote BDM interdit aux bourses plates l’accès aux éditions originales). Je parle évidemment des phares : Hergé, Franquin, Jacobs, Pratt, et quelques autres. Mais il y a aussi des « petits maîtres » tout à fait singuliers et tout à fait intéressants.

Dans le monde de la bande dessinée, il y a les majestés souveraines, dont la statue équestre en bronze doré trône définitivement sur un piédestal de marbre noir (et dont la cote BDM interdit aux bourses plates l’accès aux éditions originales). Je parle évidemment des phares : Hergé, Franquin, Jacobs, Pratt, et quelques autres. Mais il y a aussi des « petits maîtres » tout à fait singuliers et tout à fait intéressants.

En peinture, en musique, on dira la même chose : à côté des Everest qui ont nom Rembrandt ou Delacroix, il y a, par exemple, le sympathique Monticelli, le peintre marseillais. Dans la bande dessinée, et je regrette qu’ils n’aient pas davantage produit, j’ai un penchant pour un tandem qui a fait parler de lui dans les années 1980 : celui qui tient le crayon s’appelle Golo, la plume est tenue par Frank.

Pour la couleur du récit, on reste résolument dans le noir, le crade. Peu de chose permet de différencier le voyou du flic. Tout se passe entre les appétits de pouvoir et d’argent et les bas-fonds plus ou moins glauques (Brassens dirait « interlopes », quoiqu’il chante : « … et non dans un chou, comme ces gens plus ou moins louches »). Il y a des prolos, des arabes, des putes, des travestis, des mauvais garçons, des drogués, bref : une faune peu reluisante.

Pour le dessin, le trait ressemble au contenu : il est sale à souhait, bien qu’il faille le rattacher à l’école de la ligne claire. Les contrastes sont accusés. Les traits des personnages sont découpés à la hache, au risque parfois de tomber dans la caricature des caractérologies de l’ancien temps, vous savez, Louis XVI décrit comme NENAS, traduction « Non Emotif, Non Actif, Secondaire », et toutes les salades du même acabit.

Par exemple, l’un des deux tueurs, dans Les Noces d’argot, un gras chauve balourd, s’il est doté d’un psychisme rudimentaire, ça ne l’empêche pas d’être un vrai méchant, même s’il se trouve sous la coupe du petit teigneux qui mène la chasse. Il y a aussi des allumés prêts à tout pour obéir au chef de je ne sais plus quelle Eglise universelle, mais qui se font dégommer par les précédents. Il y a aussi un bâton sur lequel est gravée une formule secrète : « Aura clausa patent » (L’or ouvre ce qui est fermé). L’histoire avait commencé à paraître dans Charlie mensuel.

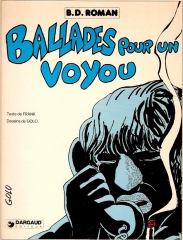

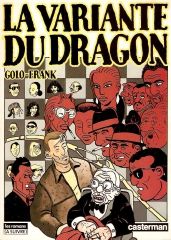

Mais que Golo et Frank me pardonnent : ma préférence ne va pas aux trois épisodes des Noces d’argot (Dargaud éditeur, that’s a joke ?). Ils n’avaient qu’à ne pas commettre deux chefs d’œuvre : Ballades pour un voyou (1983) et La Variante du dragon (1989, d’abord publié dans la revue A Suivre).

Le premier raconte une arnaque à l’assurance, montée par Jeannot (qui sort de taule) et sa petite bande. L’idée qui rend le livre mémorable a été de truffer le récit d’évocations de chansons populaires qui parlent de la débine, des voyous, de la prostitution, de la révolte, de l’amour, etc. Le scénario se paie le luxe de rester à l’arrière-plan. L’avant-scène est occupé par les personnages, je devrais dire les « figures », voire les trognes, les trombines, les caractères, tous typés de façon presque brutale.

Trois camps s’affrontent, dont deux sont liés : la bande de blousons noirs aux insignes nazis qui tient les murs du café « Chez Riton », à qui il arrive de « travailler » pour Frankel, un juif antipathique dont la vitrine – le restaurant « Mittel Europa » – dissimule des affaires louches. Il « mouche à la pèlerine », c’est-à-dire qu’il est « protégé » par la commissaire Castagne, Marie-Aurore de son prénom. Drôle de couple, qui se livre à l’occasion à des jeux sado-maso, où la commissaire tient le fouet. Et elle chante la Marseillaise au moment où son doigt déclenche l’orgasme.

Boris, le yiddish, quand il se fâche vraiment.

Face à la bande de loubards et aux flics « ripoux », la bande de copains réunie autour de Jeannot. Il y a sa copine Babet, Vlad, qui trouve le coup à faire, et puis surtout, il y a Boris, juif de même origine que Frankel, qu’il fait chanter à l’occasion, parce qu’il en sait long sur lui. Il vous taille un faux diamant plus vrai que le vrai. Et il a la rancune aussi tenace que le culot. Ce personnage est la vraie trouvaille de ce récit, qui finit par une petite scène de guerre urbaine, où Boris tire sur les flics, avant de se jeter du toit de l’immeuble.

L’idée géniale qui dirige l’action dans La Variante du dragon (qui fait allusion à la « défense sicilienne », pour les connaisseurs) est d'organiser le récit sur le modèle d'une partie d'échecs. Pas n’importe laquelle : celle disputée au 16ème siècle par un certain Paolo Boï, qui a, paraît-il, gagné pas mal d’argent grâce à sa maîtrise du jeu d’échecs. Une partie où il aurait joué, dit-on, contre le diable, à cause d’un coup incompréhensible, qui donne la victoire à celui qui se croyait vaincu.

L’idée géniale qui dirige l’action dans La Variante du dragon (qui fait allusion à la « défense sicilienne », pour les connaisseurs) est d'organiser le récit sur le modèle d'une partie d'échecs. Pas n’importe laquelle : celle disputée au 16ème siècle par un certain Paolo Boï, qui a, paraît-il, gagné pas mal d’argent grâce à sa maîtrise du jeu d’échecs. Une partie où il aurait joué, dit-on, contre le diable, à cause d’un coup incompréhensible, qui donne la victoire à celui qui se croyait vaincu.

Sainte-Croix est la tête pensante et le financier d’un vaste réseau de trafic d’héroïne. A son service, le commissaire Sissa est l’ordonnateur exécutif de la chose. D’autres personnages importants gravitent autour de ces deux-là : Won Ton Charlie, qui représente les fournisseurs de came, Andréani, Catherine, Chérif, Bigaille, Tonton et Tonton, Fianchetto. A  noter que Golo a donné à Sainte-Croix la belle gueule de crapaud difforme de Jean-Paul Sartre, quand il finissait sa vie en grenouille tombée accidentellement du bénitier. De tels détails réjouissent le cœur de l'homme.

noter que Golo a donné à Sainte-Croix la belle gueule de crapaud difforme de Jean-Paul Sartre, quand il finissait sa vie en grenouille tombée accidentellement du bénitier. De tels détails réjouissent le cœur de l'homme.

Tous ces jolis cocos ont un gros souci : un petit malin s’est glissé dans le réseau et détourne à son profit toute la came, et le pognon qui va avec. Ce petit malin s’appelle Vétiver, parce qu’il a l’habitude de se parfumer à cette essence : « … un mec qui se fait des couilles en or … avec une idée, mais brillante ! ».

Là-dessus, quinze ans après avoir quitté la place, débarque son ancienne connaissance, Evereste Puig, qui a purgé quelque part une peine dans un bagne pour on ne saura trop quelle raison, et qui a besoin de se refaire une santé. L’avantage, c’est qu’il y est devenu redoutable aux échecs. Malheureusement, il va tomber raide dingue amoureux de Catherine, face à qui il a été obligé de coucher son roi.

Entre la drogue et les drogués, l’histoire navigue violemment d’un meurtre à l’autre, au rythme où pions et pièces se font prendre au cours de la partie. Tout est crade et impitoyable dans ce chaudron. L’histoire finit dans un bain de mort, où les moins mauvais s’en sortent.

C'est presque une morale. Pas tout à fait quand même.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, golo et frank, ballades pour un voyou, la variante du dragon, défense sicilienne, jeu d'échecs, l'homme à la tête de sphinx, la terre du limon noir, georges brassens, bdm, les noces d'argot, revue à suivre, mittel europa, drogue, narcotrafic, flics ripoux, jean-paul sartre

mercredi, 15 avril 2015

ENNEMIS PUBLICS 2 (MH et BH)

2/4

Attention, la lecture d’Ennemis publics n’a pas bouleversé mes hiérarchies : corriger des images et nuancer les couleurs ne saurait modifier une silhouette autrement qu’à la marge. Je considère toujours BHL comme une tête de nœud envahie par l’image qu’il s’est faite de son moi, un bonimenteur toujours prêt à cameloter sa marchandise en plein vent derrière un étal de produits miracles, genre épluche-légumes ou liquide-vaisselle surpuissant. Mais seulement quand l'objectif d'un photographe est là pour enregistrer.

Attention, la lecture d’Ennemis publics n’a pas bouleversé mes hiérarchies : corriger des images et nuancer les couleurs ne saurait modifier une silhouette autrement qu’à la marge. Je considère toujours BHL comme une tête de nœud envahie par l’image qu’il s’est faite de son moi, un bonimenteur toujours prêt à cameloter sa marchandise en plein vent derrière un étal de produits miracles, genre épluche-légumes ou liquide-vaisselle surpuissant. Mais seulement quand l'objectif d'un photographe est là pour enregistrer.

De même, je considère toujours Houellebecq comme un esprit d’une lucidité éminente sur le monde et lui-même. Un des rares à porter un regard neutre sur le merdier dans lequel plonge la civilisation. Une lucidité augmentée d’une franchise étonnante, parfois à la limite de l'impudeur, comme s'il n'en avait rien à foutre. Mais Houellebecq semble guidé de l'intérieur par une nécessité personnelle qui va bien au-delà de sa personne. Le livre esquisse deux façons d’être et de se représenter : ce n’est pas demain la veille qu’un humain se montrera objectif devant son miroir. Le duo/tandem/duel, ici, reste "costume d'époque" (BH) contre (partiellement) "déshabillé" (MH).

La grande différence entre les deux hommes, j’ai en effet l’impression de pouvoir la situer, précisément, dans leur rapport avec le miroir dans lequel ils se regardent et se dépeignent. BHL est peut-être bien plus intelligent que Houellebecq, je ne sais pas, c’est possible. Et ça m'est égal.

Ce qui est sûr, c’est que cet homme est littéralement bouffé par son intelligence, ou plutôt par l’image qu’il s’en est faite. Intellectuellement brillant, c’est incontestable, BHL porte apparemment à bout de bras – si ce n’est aux nues – l'infirmité du fantasme de sa propre intelligence. La preuve, c’est qu’il se prend pour un philosophe. Peut-être pour un penseur.

De même, Bernard-Henri Lévy n’est pas écrasé seulement par le massif cerveau en plâtre qui met fin à ses jours dans l’histoire dessinée par Castaza (cf. hier), mais aussi, littéralement, par la masse des lectures qu’il a faites, par l’énormité de la culture qu’il a accumulée. Je ne cite pas les auteurs auxquels il se réfère : ça n’arrête pas, c’est comme un robinet qu’on a oublié de fermer avant de partir en vacances. BHL est en quelque sorte un dégât des eaux.

Sous la plume de BHL, le Nom Propre prolifère comme le champignon de Champignac dans Z comme Zorglub et L’Ombre du Z. Le même délire onomastique que Yannick Haenel dans Je Cherche l’Italie (cf. mes billets des 14-15 mars), ou Philippe Sollers, très régulièrement à l’oral (pour l’écrit, je n’en sais foutrement rien, parce que devinez).

Le cerveau de BHL doit être bien infirme de quelque part pour éprouver ce besoin maladif de marcher avec autant de béquilles. Personne ne lui a dit qu’il était assez grand pour penser par lui-même ? S’il n’a plus toutes ses références, il a peut-être peur de s’écrouler. Il a besoin du dictionnaire des philosophes et du Who’s who pour mettre un pied devant l’autre. « Le pauvre homme », s’apitoyait Orgon dans (et à propos de) Tartuffe.

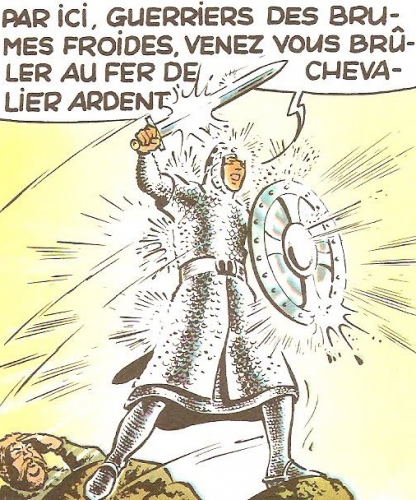

Même délire onomastique en ce qui concerne les lieux où l’homme a posé les semelles, du genre : « Je suis de retour à New York, cher Michel, ... » (p. 185), « Je vous écris de Calcutta », « J’étais alors à Bahia », ... Afin que nul n'en ignore : la planète n’a pas de secret pour le philosophe. Délire identique encore pour énumérer les régions où l’intellectuel d’action s’est posé en hélicoptère et en chevalier ardent : Bosnie, Darfour, Tchétchénie, … (notez le zeugma, mais je ne garantis pas l'hélicoptère, c'est « just for fun »).

BHL dans ses rêves, Volsungs le barde en est ébloui.

Les Noms Propres ? Comme si la vie de Bernard-Henri Lévy ressemblait en fin de compte à une transposition de la litanie des saints. Il est infoutu de laisser son personnage au vestiaire : il l’emmène partout, un peu comme faisait Alfred Jarry avec son Père Ubu, dont il avait adopté quand il était en société le parler saccadé détachant chaque syllabe (voir le personnage dans Les Faux-monnayeurs, d'André Gide).

Mais Jarry s’affichait, sciemment et tout entier, comme un pur artifice. Il n'y avait pas tromperie sur la marchandise : c'est sans doute de ça qu'il est mort. BHL, lui, quand il sort dans le monde hostile (forcément), dégaine la marionnette qui lui sert à ventriloquer : il est sa propre marionnette. Ça protège.

Alors, le point commun de toutes ces références nominales ? Ce sont des « Grands » ou des « Noms qui frappent », voire des « Autorités », parce que tout le monde les a entendus dans les médias, je veux dire des flashes, des étendards, des pancartes, parfois des banderoles. C’est juste fait pour noyer l'adversaire, pour impressionner : qui oserait ouvrir sa gueule devant ce chapelet ?

Les hooligans, au foot, sont plus souvent dans l’intimidation que dans la violence (mais ça leur arrive). BHL est constamment dans l’intimidation (mais n’hésite pas à menacer un journaliste de lui casser la figure). On finit par se demander : « Mais bon sang, qu’est-ce qui lui manque, pour qu’il éprouve ce besoin de montrer ses muscles ? ». Ce qui ressort aussi de ce salmigondis de noms propres dont BHL soûle son correspondant et le lecteur, c’est, je crois, qu’il se prend pour Malraux. Ou alors Sartre. Peut-être les deux.

Tiens, puisque j'évoque Sartre, j'ajouterai que le "bocal" de BHL est "agité" (coucou, Céline) de deux grands fantasmes : penser le monde aussi superbement (!) que Sartre, agir sur le monde avec autant de « panache » (!) que Malraux (« Ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un », André Breton). J’ai l’impression à certains moments qu’il se prend pour ses modèles, comme s’il y était aliéné. Rêve-t-il d’être à lui tout seul une synthèse accomplie de l’expérience humaine ? Si possible sous le coup de l’urgence (dernièrement les chrétiens d’orient) ? Il a besoin de causes pour exister. Et il doit se dire qu'on n’existe jamais autant que dans le regard des autres. D'où les "causes". Quelles que soient les conséquences.

Être sur tous les fronts, ne renoncer à rien. C’est lui qui l’écrit (p. 287) : « Ne pas choisir, voilà la règle », avant d’embrayer sur les bienfaits de l’opportunisme et de la piraterie. Ne pas choisir : c'était donc ça ! Peut-être le seul véritable aveu qu'il nous livre ici. Le problème, c’est que vouloir être partout, c’est risquer de n’être bon, voire de n’exister nulle part. Du coup, j’en viens à me dire qu’après tout, il est bien possible que BHL n’existe pas, tout simplement.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq bhl ennemis publics, bernard-henri lévy, éditions flammarion, éditions grasset, franquin, bande dessinée, champignac, spirou et fantasio, z comme zorglub, l'ombre du z, yannick haenel, je cherche l'italie, philippe sollers, molière tartuffe, françois craenhals, chevalier ardent, alfred jarry, père ubu, andré gide, les faux monnayeurs, andré malraux, jean-paul sartre, louis-ferdinand céline, l'agité du bocal, andré breton

lundi, 05 janvier 2015

LÉGION D’HONNEUR

2

Petit additif aux propos tenus dans le billet d’hier.

Parmi ceux qui ont refusé de figurer parmi les heureux récipiendaires de la Légion d’Honneur, on relève, hélas, quelques noms que j’aurais crus ou voulus moins soucieux de se préserver de l’infamie en ruban rouge. Parce que je suis obligé d’éprouver le déplaisir de leur reconnaître le droit à une certaine estime de ma part. Parmi ces noms, je relève hélas celui de Brigitte Bardot, mais bon, on ne va pas tirer sur l’ambulance transportant la vieille dame. Surtout sachant cela.

Je suis plus marri d’avoir à reconnaître le mérite du refus à une clique de personnages dont la réputation, largement surfaite à mon sens, répand sur toute la culture française du 20ème siècle l’odeur nauséabonde de bien des aspects exécrables de la « modernité ». Je citerai ici les noms de Sartre et Beauvoir, évidemment, ainsi que celui de la plus anodine et anecdotique Geneviève de Fontenay. Je n’aime pas trop le prêcheur Léo Ferré, et son refus de la médaille est bien le minimum syndical que pouvait accomplir cet « anarchiste » autoproclamé.

Je mentionne à titre de curiosité la drôle de réponse faite par l’ancien ministre Hervé Morin à Christophe Forcari, journaliste à Libération : « … si j’appartenais au contingent de ceux à qui est attribuée la Légion d’honneur, je la refuserais. Je n’aime pas les décorations. J’ai vu trop de personnes passer mon bureau pour quémander le ruban rouge ». Ce qui confirme, en passant, mon expression d’hier sur le « troupeau des têtes courbées des moutons ». Mais son propos se clôt ainsi : « Pour autant, je ne pense pas qu’il faille revoir les conditions d’attribution ». Faut pas chercher à comprendre.

Non, j’aime à compter parmi les vrais « refuzniks » de la Légion d’Honneur, ceux dont l’acceptation m’aurait parue un parjure déshonorant, une tache indélébile sur le blason de leur honneur. Ils s’appellent Jacques Tardi et Thomas Piketty, dont j’ai parlé hier. En leur compagnie, du gratin. Sur le dessus du panier, évidemment, Georges Brassens.

Mais je suis heureux d’inscrire au tableau d’honneur des refusants de la Légion des gens aussi divers et prestigieux que Gustave Courbet, Marcel Aymé, Georges Bernanos, Guy de Maupassant, Emile Littré, Bourvil, Hector Berlioz, et, pourquoi pas, George Sand. Dans une sorte de deuxième cercle, j’inscrirais encore volontiers le philosophe Jacques Bouveresse, les écrivains Eugène Le Roy (Jacquou le croquant) et Bernard Clavel (quoique, ce dernier …), l’organiste Jean Guillou et, pourquoi pas, Philippe Séguin, au motif qu'il était souverainiste. Avec, mais juste pour l’anecdote, Jean-Marie Vianney, alias le curé d’Ars.

Maintenant, ce qui m’intéresse aussi, ce sont bien sûr les raisons de ces refus. On peut s’incliner devant celles qui poussent Annie Thébaud-Mony (directrice de recherche – cancer – à l’Inserm) : « J’ai été choquée d’être mise devant le fait accompli. Malgré trente ans d’activités scientifiques et citoyennes sur la santé au travail, ce n’était pas le type de reconnaissance auquel je m’attendais ». Elle aurait presque pu dire qu’elle s’était sentie « stigmatisée ».

J’aime aussi grandement les motifs de monsieur Henri Torre, ancien ministre de Messmer, dans la charrette duquel figuraient les vieux chanteurs de variétés Stone et Charden (« Il y a du soleil sur la France ») et qui, pour cette raison, s’est fâché contre « la nomination de n’importe qui » : « Quand on voit que des Takieddine et compagnie l’ont obtenue, je m’excuse mais ce n’est pas mon monde à moi » (voir les « fripouilles » dont je parlais hier). Cher monsieur Torre, ce motif est tout à votre honneur, même si Stone et Charden ne sont pas à proprement parler des fripouilles.

La Légion d’Honneur ? D’abord, conduire sa vie comme il faut. Ensuite, ne rien faire pour mériter d'être décoré. Ensuite, surtout ne jamais la demander. Enfin, oui, à la rigueur : comme objet de collection, pour l'esthétique du geste et de la chose.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : légion d'honneur, refus de la légion d'honneur, brigitte bardot, jean-paul sartre, simone de beauvoir, geneviève de fontenay, hervé morin, journal libération, léo ferré, jacques tardi, thomas piketty, georges brassens, gustave courbet, marcel aymé, georges bernanos, guy de maupassant, émile littré, bourvil, hector berlioz, george sand, jacques bouveresse, eugène le roy, bernard clavel, jacquou le croquant, philippe séguin, curé d'ars, henri torre, stone et charden

mercredi, 13 août 2014

LE LIEVRE DE PATAGONIE 2/4

J’ai eu un peu de mal à suivre le récit des premiers temps, quand Claude et Jacques Lanzmann (le bégayeur qui écrivait des livres pour dire qu'il traversait les déserts à pieds, en espadrilles, accessoirement parolier de Dutronc) sont baladés dans divers lieux au moment de l’invasion allemande et pendant la durée de la guerre : Brioude, Paris, Clermont-Ferrand, Saugues finissent par se mélanger. Cela n’a guère d’importance. Je retiens que le père et le fils s’affilient à peu près en même temps à des réseaux de résistance différents et qu’un jour, marchant sur une route, ils s’en font la révélation et la surprise mutuelles. L’instant, qui ne manque pas de cocasserie en même temps que de gravité, est rendu à merveille.

J’ai eu un peu de mal à suivre le récit des premiers temps, quand Claude et Jacques Lanzmann (le bégayeur qui écrivait des livres pour dire qu'il traversait les déserts à pieds, en espadrilles, accessoirement parolier de Dutronc) sont baladés dans divers lieux au moment de l’invasion allemande et pendant la durée de la guerre : Brioude, Paris, Clermont-Ferrand, Saugues finissent par se mélanger. Cela n’a guère d’importance. Je retiens que le père et le fils s’affilient à peu près en même temps à des réseaux de résistance différents et qu’un jour, marchant sur une route, ils s’en font la révélation et la surprise mutuelles. L’instant, qui ne manque pas de cocasserie en même temps que de gravité, est rendu à merveille.

Je passe sur les divers événements auxquels l’auteur est confronté. Ce qui est sûr, c’est que le père, juif, a remarquablement organisé la vie et la survie de sa famille pendant toute la période, puisqu’elle en est sortie entière et bien vivante. Cela passe par exemple par les exercices minutés auxquels le père oblige ses enfants pour échapper à une éventuelle rafle en se réfugiant, dans le plus grand silence et le plus vite possible, dans la cache qu’il a aménagée au fond du jardin, à n'importe quelle heure de la nuit. Le père sait. Curieusement, la suite et la fin du bouquin l'escamotent : qu'est-il devenu ?

On apprendra que la mère a pris le père en haine au moment même de la nuit de noce. En juive orthodoxe et sourcilleuse, elle n’a pas supporté que son époux la sodomise, précisément cette nuit-là. Les enfants reverront leur mère (flamboyante quoique bégayante, sauf quand elle est en colère), qui vit désormais avec un certain Monny, juif fils d’un banquier bulgare ou serbe, à l’esprit brillantissime, à l’entregent époustouflant.

Il savait convaincre un Eluard et quelques autres de la bande de manuscrire leurs poèmes à tire-larigot pour les vendre sans cesse aux amateurs d'autographes (mais les surréalistes, Tzara en tête, avaient déjà pillé les collections nègres du Musée de l'Homme). Quelques figures vraiment intéressantes parsèment ainsi le récit. Lanzmann sait à merveille raconter, tirer le portrait, ne retenir que l'essentiel. Pour tout dire : Lanzmann sait ce qu'écrire veut dire.

Passons très vite sur toutes les parties de ce gros ouvrage (546 pages !) où Lanzmann raconte ses relations avec Jean-Paul Sartre, personnage qui me rebute radicalement. Passons sur la puissante relation amoureuse qu’il entretint avec Simone de Beauvoir, ce soleil de la « condition féminine » (un soleil qui me glace), avec laquelle il vécut sept ans, aventure dont il raconte quelques épisodes, en particulier dans les montagnes suisses. Passons sur l’activité de l’auteur au sein de la célèbre revue Les Temps modernes, fondée par Sartre. Je passe finalement sur beaucoup de choses, qui m’ont moyennement intéressé.

Je m’arrête un instant sur la première cohorte de visiteurs occidentaux en Corée du Nord, dont il fait partie, et sur ce qui la sépare de la seconde vingt ans plus tard. Vingt ans qui permettent à Lanzmann, stupéfait, de voir à l’œuvre le processus de glaciation et de régression de la société nord-coréenne.

Autant la première fois cela grouillait de monde et il avait pu, malgré l’espionnite aiguë qui sévissait déjà, ébaucher une histoire d’amour avec la belle Kim Kum-Sun, qu’il n’oubliera plus par la suite, autant la seconde fois il atterrit dans un désert humain où il se sent carrément ligoté. L'étrange comédie des scènes de piqûres de vitamine par la belle infirmière sous le regard omniprésent de six ou sept « casquettes », est à ne louper sous aucun prétexte. Vingt ans après, c'est devenu absolument sinistre.

Tout au moins jusqu’au moment où il révèle à ses interlocuteurs qu’en fait ce n'est pas la première fois, et qu'il est venu vingt ans auparavant et qu'il a même partagé à trois reprises le repas de leur « Grand Leader », l’immense Kim Il-Sung, père fondateur de la patrie. Alors là, coup de théâtre et changement à vue : c'est comme si Dieu en personne apparaissait ! Tout d'un coup c'est courbette, sourire et tapis rouge. La gloire, quoi.

Je passe sur les activités de l’auteur pendant la guerre d’Algérie, sauf que je tiens à signaler l’excellente analyse qu’il fait de la situation. On exalte en effet la « guerre d’indépendance » des Algériens contre l’infâme puissance coloniale (c'est nous, la France), mais on oublie en général qu’il y eut une lutte féroce pour la conquête du pouvoir, lutte impitoyable et fratricide entre Algériens, suivant qu'ils étaient « de l’intérieur » ou « de l’extérieur », ceux-ci réfugiés en Tunisie. Qui s’achève sur la victoire totale de ces derniers, menés par un Ben Bella sans pitié.

Une authentique guerre civile meurtrière entre Algériens, qui explique pourquoi l’Algérie n’est pas encore une démocratie : la guerre civile rougeoie encore sous la cendre. Un semblable accaparement de l'Etat par un seul clan explique selon moi le chaos meurtrier qui s'est instauré après la mort de Tito en Yougoslavie, de Khadafi en Libye, de Saddam Hussein en Irak, en attendant le Bachar de Syrie et quelques autres : quand le chat despotique n'est pas là, les souris carnassières se déchaînent les unes contre les autres, et ça, ça fout vraiment la merde. Regardez les effets de l'obstination de Nouri Al Maliki à s'approprier l'exclusivité du pouvoir à Bagdad.

Je passerais aussi sur la complexité des relations entre Claude Lanzmann et l’Etat d’Israël, si elles n’étaient pas déterminantes pour toute la dernière partie du livre. L’auteur ne cache pas que l’Etat d’Israël repose sur un mensonge, comme il le constate au spectacle des milliers de tentes du camp de réfugiés où les Israéliens ont fourgué tous les juifs séfarades accourus en Israël parce qu’on leur y promettait un sort enviable. Les Falachas d'Ethiopie ne connaîtront pas un sort plus enviable à partir du milieu des années 1970.

Le mensonge encore : « Comme le dirait vingt ans plus tard dans mon film Pourquoi Israël Léon Rouach, conservateur du musée de Dimona : "Mentir, ce n'est pas bien, mais le pays, qui venait lui-même de naître, était gravement menacé. Pour le construire, il fallait le remplir et pour le remplir, il fallait mentir !"» (pp. 224-225). Déjà cette puissante et imperturbable volonté de conquête. Et déjà cette négation, totale et inentamable, de la légitimité historique de la présence arabe en Palestine : c'est comme si l'Arabe n'existait pas.

Et puis le meurtre : « Ben Gourion était impressionnant, comme Begin, mais le premier était le vainqueur de l'autre puisqu'il n'avait pas hésité à faire tirer sur l'Altalena, le navire qui, l'Indépendance à peine prononcée, amena sur les côtes d'Israël, outre des passagers, des armes pour l'Irgoun. Ben Gourion ne pouvait tolérer un double pouvoir et s'étaient résolu à ce que des Juifs en tuent d'autres, acte fondateur de la naissance d'un Etat véritable» (p. 237).

Il y a du Lénine (celui qui fusille les marins de Cronstadt en 1921) chez Ben Gourion (et le Ben Bella de l'indépendance algérienne n'a rien à lui envier). Et la fondation de l’Etat d’Israël est issue entre autres des actes terroristes et des assassinats commis par l’Irgoun dès avant la 2ème guerre mondiale. Terrorisme israélien contre terrorisme arabe : ça n'a pas changé depuis 1937 (bien avant la décision de l'ONU).

Quelques remarques qui permettent de comprendre que la situation au Proche-Orient et le conflit entre Arabes et Israéliens ont encore l'éternité devant eux pour que la paix - à laquelle tout le monde dit aspirer - n'arrive jamais.

Je note que l'état de guerre remonte à l'époque où des Juifs se sont persuadés que leur "Terre" était là, depuis des temps à les attendre, "Promise" par on ne sait qui. Ils s'appelaient les sionistes, qui obéissaient à la logique : « Pousse-toi d'là que j'm'y mette ! ». Le sionisme seul est à l'origine de la guerre en Palestine. Il se trouve que tous les sionistes se trouvaient être des Juifs. C'est encore le cas.

En décidant, avec le consentement de presque toutes les nations (ONU), de constituer un Etat en Palestine, les Juifs sionistes ont déclaré aux Arabes une guerre qui ne peut pas connaître de fin.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, claude lanzmann, le lièvre de patagonie, deuxième guerre mondiale, juifs, extermination des juifs, shoah, tristan tzara, surréalisme, paul éluard, jean-paul sartre, simone de beauvoir, revue les temps modernes, corée du nord, kim il sung, guerre d'algérie, ben bella, état d'israël, david ben gourion, palestine, guerre israélo-palestinienne, terrorisme, terre promise

mardi, 04 juin 2013

QUI EST NORMAL ?

WILLIAM CLAXTON PHOTOGRAPHIA, ENTRE AUTRES, LES GRANDS DU JAZZ.

ICI, SA MAJESTÉ CHET BAKER. AH ! "MY FUNNY VALENTINE" ! MÊME MILES DAVIS, QUI A LONGTEMPS FAIT SA CHOCHOTTE, A FINI PAR Y VENIR, A "MY FUNNY VALENTINE".

***

Episode précédent : les institutions sont donc faites, selon les thuriféraires stipendiés ou non de la modernité urgente, pour s'adapter aux désirs successifs et changeants des populations. Il n'y a plus de vérité absolue. L'humanité est devenue un énorme, permanent et profond sable mouvant conceptuel.

Quand on parle de norme, de normal et d’anormal, il s’agit de bien identifier la personne à laquelle on a à faire. On appellera « progressistes » tous ceux qui s’efforcent de faire « bouger » les choses, à force de « transgressions » de la norme, qui veulent « briser » les « tabous », et qui s'en prennent à tout ce qui emprisonne l’individu dans le « carcan d'intolérances » dues au crétinisme des « gens normaux ».

En face de ces enthousiastes de « l’empire du Bien », on appellera « nouveaux réactionnaires » (Philippe Muray en est une des figures principales) tous ceux qui se cramponnent à des valeurs plus anciennes, immobiles, a priori suspectes au plus grand nombre, du seul fait qu’elles avaient cours avant, ce qui les dévalue irrémédiablement, forcément et par principe. Il s’agit d’envoyer aux oubliettes les tenants de ce qui existe, puisque ce qui existe a le défaut rédhibitoire d’avoir existé. « Du passé faisons table rase ! », leur crie la « modernité » en colère.

De là (aux environs de mai 1968), datent ces slogans fulgurants d’audace : « Changez ! », « Bougez ! ». Sous-entendu : ce que vous êtes, ce que vous pensez, la façon dont vous vivez, c’est de la merde. Ce que vous êtes aujour'hui n'est que de l'étron infâme et informe, laissez-vous façonner, sculpter par les temps nouveaux qui viennent vous libérer de toutes les pesanteurs. Léger, léger, léger. Ce qui était ne doit plus être. Ce que vous étiez doit se soumettre à la nouvelle loi : la transformation perpétuelle de l'un dans l'autre.

Sous-entendu aussi : ce qui ne bouge pas, ce qui ne change pas est figé, froid, cadavérique. La voilà, la norme énorme d’aujourd’hui : menace de mort. Et l’anormal, d’avance condamné, c’est celui qui, s’en tenant à de l’existant, refuse obstinément d’ « avancer » du même pas que les autres sur la voie lumineuse du merveilleux et impérieux « Progrès ». Pour rester vivant, paraît-il.

Pourquoi faut-il changer, au fait ? Parce que c'est comme ça, parce qu'il faut, parce que le monde aujourd'hui est comme ça, parce que ..., parce que ... Finalement, quand tu réfléchis, tous ces adeptes du respect de l'identité qui se ruent sur le changement d'identité pour rester quelque chose, ça finit par faire bizarre. Moi qui croyais qu'une vérité, quelle qu'elle fût, se remarquait au fait qu'elle était durable. Quelle désillusion !

Eh bien si c’est comme ça, je me sens furieusement « anormal ». Mais alors là attention : du genre anormal assumé, endurci, récidiviste et irrécupérable. Pour un peu, j'en deviendrais presque arrogant. Et pour montrer que les anormaux comme moi ne pèchent pas par ignorance de ce qui se passe sous leurs yeux, je propose d'organiser prochainement (ben oui, c'est l'époque, la Fête de la Musique est dans pas longtemps, ça ferait de l'animation), un de ces quatre, une splendide « Anormal Pride » ?

Puisqu'il s'agit de nos jours de s'affirmer à travers des « marches des fiertés », il n'y a aucune raison pour que les anormaux de mon espèce, redressant leur front suppliant vers des cieux qui braquent leurs yeux intransigeants sur leurs errances coupables, n'aient pas enfin, à leur tour, leur moment de fierté, eux qui sont invités en permanence à revêtir des imperméables gris pour raser les murs en espérant passer inaperçus, courbés sous le poids de la honte.

Le plus curieux dans l'affaire, c'est qu'une telle « marche des fiertés » des nouveaux anormaux serait potentiellement en mesure de réunir une majorité de citoyens. Mais qui est désormais fier d'être normal ? Il n'y a pas à être fier d'être normal, puisque c'est normal d'être normal. C'est là le drame.

Je note que ce mouvement accompagne la naissance du nouvel homme, que Philippe Muray nomme « homo festivus », voire « homo festivus festivus » (voir ses entretiens avec Elisabeth Lévy, ci-contre, chez Fayard). C’est vrai qu’il est un peu hallucinant d’entendre les gens se plaindre que, dans leur hameau, leur village ou leur ville, « il ne se passe jamais rien », quand aucun « événement » ne s’y produit. Il faut savoir que l' « événementiel » est devenu une branche florissante de l'entreprise et du commerce, et que des entrepreneurs audacieux s'y sont accrochés avec succès.

Je note que ce mouvement accompagne la naissance du nouvel homme, que Philippe Muray nomme « homo festivus », voire « homo festivus festivus » (voir ses entretiens avec Elisabeth Lévy, ci-contre, chez Fayard). C’est vrai qu’il est un peu hallucinant d’entendre les gens se plaindre que, dans leur hameau, leur village ou leur ville, « il ne se passe jamais rien », quand aucun « événement » ne s’y produit. Il faut savoir que l' « événementiel » est devenu une branche florissante de l'entreprise et du commerce, et que des entrepreneurs audacieux s'y sont accrochés avec succès.

C’est vrai qu’aujourd’hui vous ne commencez à vous sentir mériter d'exister que si une caméra de la télé, branchée sur le direct, est présente pour vous le confirmer. Quand on a ainsi « mérité l'événement », l'existence en prend une densité et une saveur nouvelles. Quand je pense que le pauvre Sartre croyait avoir compris et être capable d’expliquer toute l’époque dans Huis-clos, avec son : « L’enfer c’est les autres » ! Juste de quoi rire un peu, somme toute, avec le recul.

Quand les gens trouvent qu’il ne se passe rien chez eux, d’abord, comprenez qu’ils ne connaissent pas leur bonheur, ensuite entendez qu’il ne s’y donne aucun spectacle, qu’aucune « animation » ne vient l’ « animer », que le Tour de France ne s’y est jamais arrêté, que Gérard Collomb, merdelyon, n’a jamais eu l’idée d’y organiser les « Nuits Sonores » que le monde entier nous envie, et toute cette sorte de choses.

Que dirait Montaigne aujourd’hui, lui qui affirmait : « Je suis desgousté de la nouvelleté » (Essais, I, 23), et qui répondait à un ami qui se plaignait de n’avoir « rien fait » de sa journée : « Eh ! Avez-vous pas vécu ? » ? Aujourd’hui ? Montaigne aurait tout faux. Il n’aurait rien compris à la loi de la modernité : « Changez ! », « Bougez ! ».

Comme si les gens, dans ces occasions, oubliaient que leur existence ne s’est pas interrompue malgré l’absence de tout événement extérieur ou de toute caméra de télé. La population se sentirait-elle à ce point vide ?

Bon sang mais c'est bien sûr : c'est donc pour ça que marchands de smartphones dernier cri avides de deniers et politiciens avides de bouts de papier imprimés à leur nom s’entendent à merveille pour faire croire au vulgum pecus que, sans leurs initiatives, prises en vue du bien de tous (la FÊTE conjuguée à tous les temps et à tous les modes), l’existence de tous serait un désert, un espace inutile occupé par le vide intersidéral.

« Mais elle est passée où, la vie intérieure ? », se demande l’anormal attardé, perdu au milieu de ce nulle part en carton pâte, en attendant que passe l'improbable « Anormal Pride ». L’anormal attardé ne se rend même pas compte qu’il vient encore de proférer un gros mot. Si, il s'en rend compte, hélas.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, william claxton, chet baker, jazz, miles davis, my funny valentine, normal, anormal, progrès, civilisation, transgression, l'empire du bien, philippe muray, mai 68, homo festivus, festivus festivus, élisabeth lévy, jean-paul sartre, huis clos, l'enfer c'est les autres, fête, montaigne, essais de montaigne

vendredi, 21 octobre 2011

RECETTE POUR AIMER LIRE ?

Après m’être gavé de livres d’ambition finalement modeste, j’ai attaqué des choses un peu plus sérieuses (= un peu plus corsées, j'étais ado). Je garde pieusement le souvenir de Un Nommé Louis Beretti, de DONALD HENDERSON CLARKE. L’action se passe dans un « quartier » de New York, où les garçons, comme les légumes sauvages, poussent sans tuteur, s’agglomèrent en bandes, et font régner leur ordre quand ils ont acquis la poigne nécessaire.

L’intérêt, ici, c’est « l’impression de réel » : l’auteur a beaucoup fréquenté des lieux analogues à ceux qu’il décrit, et arrive à mettre le lecteur dans le bain, en racontant l’enfance indéterminée de Louis, qui commence par observer, jusqu’au moment où il accède au rang de « dur ». Il y a évidemment les ingrédients de la « littérature populaire », à commencer par la violence, mais aussi un aspect « roman d’initiation » qui a sans doute été pour quelque chose dans le vif souvenir que j’en ai gardé, notamment les quelques moments qu’il passe, sur un toit d’immeuble, en compagnie d’une fille.

Je me souviens aussi assez nettement de L’Innocent, de PHILIPPE HERIAT. Mais peut-être parce que c’est encore un « roman d’initiation », sexuelle entre autres : les parents ne se figurent pas combien ce genre de lecture peut faire faire des progrès à leurs adolescents. Mais ici, ça se complique de la relation ambiguë entre Blaise et sa sœur Armelle. Leurs chambres sont contiguës, avec une porte entre les deux, le plus souvent ouverte. Quand il l’aperçoit dans son miroir, nue après s’être déshabillée, ça lui fait une commotion. Mais il lui lance quand même un « je te vois » sur lequel la porte claque.

Il a une aventure (enfin presque) avec une courtisane sur le retour qui en pince pour ce bel athlète, et qui lui fait le grand jeu du déshabillé grand style : « Et Blaise baisa les beaux seins ». C’est une phrase qu’on n’oublie pas. Mais une fois au lit, le pauvre, c’est le bug, l’inertie, la panne, l’accident quoi, et la belle, vexée et humiliée, se met en colère : « Alors comme ça, la prochaine fois, il te faudra une injection de ciment armé ? ». Autre phrase qu’on n’oublie pas (ça fait une paie qu’on ne parle plus de « ciment armé »).

Avant ou après cette scène, je ne sais plus, il épouse Luce, à laquelle il prodiguera des cajoleries, je ne sais pas si on peut dire, dans ce contexte, … « linguistiques », et avec laquelle il se livre aux plaisirs normaux, une femme, si je me souviens bien, au caractère falot et effacé. Sa sœur Armelle est d’une autre trempe. Il se rendra compte que son lien avec elle est d’ordre incestueux.

Les livres que je lisais à ce moment-là paraissaient au Livre de Poche, dont le catalogue n’avait rien à voir avec les listes plantureuses, voire bourratives, actuellement en circulation. Il dut y avoir Koenigsmark, de PIERRE BENOÎT, dont je n’ai gardé strictement aucun souvenir, sauf qu’il portait, me semble-t-il, le n° 1.

En 1965, il y avait en tout et pour tout une quarantaine de collections de poche. J’ai gardé le catalogue, maigrelet, moins de 300 pages, et sur une seule colonne, pour les auteurs, p. 15 à 142, et les titres, p. 145 à 272 ; à côté, le catalogue actuel est pris d'obésité (plus de 1000 pages, et sur deux colonnes). C’est l’époque où je passais une partie de l’été en Allemagne, et j’avais été stupéfait de trouver, dans la maison (Probstei) de la comtesse, à Möckmühl, le rayonnage du fils occupé par les trois cents premiers numéros du Livre de Poche. Il les avait lus.

C’est aussi au Livre de Poche que j’ai lu La Maison dans la dune (n° 913), de MAXENCE VAN DER MEERSCH, qui se passe sur la mer du Nord, avec des douaniers harcelant des contrebandiers qui « passent » du tabac. Je n’oublierai jamais la scène où les douaniers pensent enfin tenir un gros flagrant délit, et où le contrebandier, assiégé dans sa maison pleine de tabac, passe tout son chargement dans la cheminée. Il en réchappe, me semble-t-il. Au même moment, j’ai découvert Raboliot, de MAURICE GENEVOIX, tragédie rurale où le braconnier, pour son malheur, tue le gendarme.