mercredi, 15 janvier 2020

2020 : VIVE LA CENSURE !

2

POUR LE DROIT DE HEURTER TOUTES LES SENSIBILITÉS

La même déconvenue a touché Keira Drake, auteur américain de romans pour adolescents. Sa faute à elle ? « Dans un monde futuriste, une jeune femme se retrouvait prise au piège au milieu d’une guerre entre deux peuples ». Quand des extraits sont publiés, la furie embrase Twitter : « Raciste ! ». La description des deux peuples, trop « stéréotypée », fait de l’un des Amérindiens et de l’autre des Japonais. Finie la « belle peau bronzée », finie la « peau brun rougeâtre » : la dame accepte que son livre soit réécrit sous l’œil d’un « sensitivity reader ». Capitulation en rase campagne : elle « présente ses plus plates excuses ».

Tout ça se passe en Amérique, dira-t-on. Soit, mais les éditeurs français ont déjà pris le pli. Sigolène Vinson a écrit un livre où elle décrit un petit garçon de 12 ans, en s’efforçant de donner une existence concrète et sensible à son personnage. Le manuscrit lui revient avec dans la marge ce commentaire de l’éditrice : « Erotisation du corps d’un enfant ». Par les temps qui courent, c’est plutôt dangereux.

Résultat ? Sigolène Vinson s’arrache méthodiquement les cheveux, « parce que je n’arrive pas à me résoudre à ne lui donner que deux bras, deux jambes ». Ce qu’elle voudrait, c’est décrire « ses pieds », « sa nuque, son odeur de sel, de sueur surtout ». L'odeur corporelle. Ni une silhouette, ni un schéma, ni un stéréotype : une vraie personne qui vit et qui respire, quoi.

Alors que fait l’écrivain ? « Mais voilà, j’efface de mon roman toute trace d’un désir que je n’ai pas pour les petits garçons. Ma confiance sapée, je m’interroge sur mes autres personnages. Ai-je le droit d’en avoir un gros alors que je ne le suis pas ? Une mère alors que je ne connais rien du bonheur ou de la souffrance d’en être une ? Un vieux alors que je suis encore jeune, heureusement plus pour très longtemps ? Un Algérien alors que je ne suis que la petite fille d’un porteur de valise du FLN ? ». Elle est là, la censure ! La censure, c'est ce que dessine le même Foolz (?) (voir hier et ci-dessous).

Sigolène Vinson cite dans son article Manon Fargetton, qui écrit pour les adultes et la jeunesse : « Comment refléter le réel dans sa complexité. J’ai une vraie envie de diversité dans mes romans. J’ai envie que des lecteurs s’y retrouvent, et en même temps, j’ai toujours peur de voler l’espace d’une communauté ou d’une autre. Et s’imposer des quotas n’aurait aucun sens ».

Vous vous rendez compte : « voler l’espace d’une communauté » ! Jusqu’où ira cette dégringolade de la qualité des relations sociales et des conditions de la vie en collectivité ? Dans quelle misère vivons-nous, quand un auteur se sent coupable parce qu'il se dit, en écrivant sa littérature, qu'il est en train de "voler l'espace d'une communauté" ? Pour les quotas, je suis entièrement d'accord : c'est absurde en toute circonstances, élections comprises (vous savez, "parité" obligatoire, "visibilité" des minorités, etc.).

Quel monde, quand l’auteur d’un ouvrage d’imagination se demande s’il a le droit d’imaginer ? Quand les auteurs d’œuvres littéraires craignent par-dessus tout de déplaire à telle ou telle catégorie de la population à laquelle ils ont oublié de penser ? Quand tous les gens normaux commencent à faire dans leur tête la liste de tous les gens dont il faut se garder de heurter la sensibilité ? La liste de tous ceux qui ont l’épiderme tellement sensible qu’à la moindre allusion dont ils peuvent se froisser, ils voient leur petite personne envahie par une urticaire narcissique géante ? La liste de tous ceux qui trouvent ça si insupportable qu’ils crient à l’assassin et appellent Police-Secours ?

C’est cela que Riss, dans son éditorial, dénonce, même s’il met des guillemets, c’est cela qu’il n’ose plus proférer sans guillemets, même si ça le démange : « "couille molle, enculé, pédé, connasse, poufiasse, salope, trou du cul, pine d’huître, sac à foutre" ». Hélas, Riss lui-même semble se garder de heurter de front ces épidermes ultrasensibles qui le dégoûtent. Trop dangereux, se dit-il peut-être. Il n’a pas tort de se méfier : le Code Pénal veille, grâce à la surveillance méticuleuse des "associations" féministes et des "associations" homosexuelles.

Le vrai Charlie, le grand Charlie se foutait pas mal de « heurter les sensibilités ». Il les piétinait, les sensibilités, et joyeusement, et férocement. C'est notre époque qui a inventé ce geste ridicule censé mettre des guillemets à ce que la personne qui parle est en train de dire. Vous l'imaginez, Cavanna, vous l'imaginez, Choron, en train de plier vite fait deux doigts de chaque main pour atténuer la brutalité des mots qu'ils éructaient ?

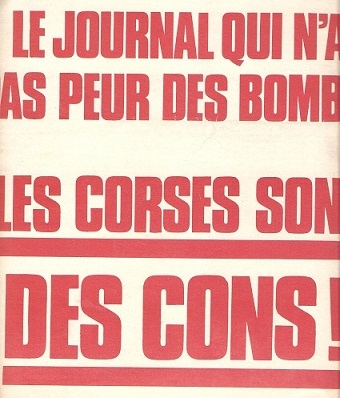

Ça, c'est quand Sadate a rendu visite à Begin (1977), et c'est en "une". « Raciste ! », « Antisémite ! ».

"Le journal qui n'a pas peur des bombes. Les Corses sont des cons ! " Il fallait oser, parce que ça pétait à l'époque (1975) !

Un tel dessin (Wolinski, 1978) serait-il seulement possible aujourd'hui ?

Elle est là, la liberté ! Le grand Charlie balayait d’un revers de la moustache de Cavanna les foutaises du genre : « La liberté des uns s’arrête où commence celle des autres ». Quelle ineptie et quelle sottise !! Mais pauvre pomme, répliquerait Cavanna, tu ne vois pas que les gens, dans la vraie vie, n’arrêtent pas de se frotter aux autres ? De se griffer l'épiderme ? De se frictionner le pelage ? De se piétiner les godasses du matin au soir ? D’empiéter sur l’espace des autres et de voir violer leur propre espace aérien par des missiles envoyés par autrui ? De se jauger ? De s'épier ? De se juger les uns les autres ? Le quotidien, si on sort un peu de chez soi, ce n'est que heurts, cognements, attractions, répulsions, intersections, transactions, rencontres. Ce n'est rien d'autre que la vie.

La liberté d’expression est en train d’étouffer sous le poids de la sottise abyssale d’un crétinisme jaloux de ses prérogatives mortifères : le droit de chacun à vivre dans sa bulle, dans le cocon de l' « identité » sacralisée qu'il s'est tissée, sans que quiconque ose formuler le moindre propos qui effleure sa sensibilité particulière à rebrousse-poil. Le droit de chacun à vivre en chien montant une garde féroce devant son petit lopin. A vivre dans un monde où il règne, obligeant les autres à se rogner les griffes. Un monde où ils mordent quand les autres ont été contraints de se limer les dents. "Incitation à la haine en raison de ..." vous confisquera la parole.

Cavanna et Choron ? Ils passaient beaucoup de temps à se voler dans les plumes, à s'invectiver, à s'injurier, et tout ça fraternellement. Pour ça qu'ils se proclamaient « BÊTES ET MÉCHANTS ». Ils ne concevaient pas leur propre vie lisse et fluide, mais bourrée de rudesses et d'aspérités. Et bourrée de vitupérations, d'éclats de rire et d'une intense joie de vivre. Vous les imaginez, Cavanna et Choron, en éteignoirs ? En rabat-joie ? En employés des pompes funèbres ? En chœur des pleureuses ?

Dans cette exigence de "ne pas être heurté dans sa sensibilité", j'entends comme un caprice d'esthète, une commination d'Ancien Régime : « Manants, passez au large ! Du respect pour mon auguste personne, mille diables ! ». Dans cette conception fliquée de la vie en société, je vois des gens dont la vie se déroule selon des parallèles qui ne se rencontrent que provisoirement ou par l'effet d'un "clinamen" (potassez votre Lucrèce). C'est ça, une société ? Peut-être, mais c'est une société éteinte : encéphalogramme plat.

Dessin de Fournier, Charlie Hebdo n°2, 30 novembre 1970.

La liberté d’expression est en train de crever de cette folle exigence des individus d’être bien à l'abri des interpellations, épargnés par le tumulte du monde et par les avis non autorisés que les autres (tous les autres) portent sur eux, leurs opinions, leurs façons de faire et de vivre. Autrement dit d’être épargnés par la liberté d’expression des autres (tous les autres). Le projet secret de toutes ces petites communautés qui portent plainte à la moindre « atteinte à leur dignité », c’est d’abord et avant tout de faire taire les avis divergents. Plus personne n'accepte d'être jugé par ses semblables, mais tout le monde s'érige en juge de ses semblables : « J'ai tous les droits ». Comme dit André Marcueil quelque part dans Le Surmâle : « Il faut du bruit pour les faire taire ! ».

Et le Charlie Hebdo du 7 janvier 2020 a beau écrire en grosses lettres sur son plastron « Nouvelles censures … Nouvelles dictatures », ce n’est pas Charlie Hebdo qui sauvera la liberté d’expression. Tout simplement parce que Charlie Hebdo n’ose pas (n'a plus les moyens de ?) poser des noms précis sur ces « nouvelles dictatures ». Cela m’écorche la bouche de le dire, mais c’est Nicolas Sarkozy qui, quand il était président, fustigeait la « dictature des minorités ». C'était Sarkozy, mais c'est lui qui avait raison.

Il ne s'agit pas de revendiquer le "Droit au Blasphème". Qui, en dehors des musulmans, se soucie du blasphème ? Il faut proclamer bien haut le droit imprescriptible de chacun à heurter toutes les sensibilités, à commencer par celle des « associations tyranniques » et des « minorités nombrilistes » (tout le monde a compris dans quelle direction porter son regard, mais chut !). Il faut maintenant penser très sérieusement à rédiger une

DÉCLARATION DU DROIT DE HEURTER TOUTES LES SENSIBILITÉS.

Y compris celle des handicapés, des mongoliens, des pains de sucre, des présidents de la république, des pédés, des yaourts aux fruits, des ministres, des juifs, des huîtres de Cancale, des gonzesses, des musulmans, des curés, des mémés, des tickets de métro usagés, des pépés, des mourants, des immigrés, des poulets aux hormones, des noirs, des SDF, des victimes d'attentats, des affamés du tiers-monde, des blocs opératoires, des noyés de la Méditerranée ... et des ratons laveurs.

Car si je vous disais tout ce qui heurte MA sensibilité, on serait encore là à Noël. Mais ça, tout le monde s'en fout.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : comme hier, je me refuse, par compassion, à dire quoi que ce soit du travail des dessinateurs de l'actuel Charlie Hebdo. Mais franchement, qu'est-ce que c'est laid !

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charlie hebdo, cabu, wolinski, bernard maris, 7 janvier 2015, riss, politiquement correct, racisme, misogynie, homophobie, reiser, cavanna, choron, féministes, homosexuels, militantisme, hara kiri, yannick haenel, ivan jablonka, #metoo, richard malka, denis robert mohicans, luce lapin, véganisme, guillaume erner, france culture, yann diener, fabrice nicolino, nous voulons des coquelicots, sigmund freud, claude allègre, gérard biard, philippe lançon, gauguin pédophile, laure daussy, sigolène vinson, frères kouachi, marion van renterghem, journal le monde, sensitivity readers, kosoko jackson, gabriel matzneff, antonio moreira antunes, new york times, réseaux sociaux, facebook, twitter, keira drake, nicolas sarkozy, droit au blasphème

mardi, 14 janvier 2020

2020 : VIVE LA CENSURE !

1

Cinq ans après la tuerie de Charlie Hebdo et l'assassinat de Cabu, Wolinski, Maris et les autres, la revue rend hommage à l'équipe décimée. Daté 7 janvier 2020 pour le symbole (le mercredi, jour normal de parution, tombait un 8), le numéro est entièrement consacré aux nouvelles formes de censure ("Nouvelles censures... Nouvelles dictatures).

Vaste programme, me suis-je dit. Contrairement à mon habitude, j'ai acheté ce n°1433 : je voulais me faire une idée un peu précise de l'idée que la rédaction actuelle de l'hebdomadaire se fait de la défense de la liberté d'expression, qui formait l'ADN de ses membres fondateurs en 1970. Cavanna, Choron, Gébé, Cabu, Reiser : vous pouviez compter sur ceux-là pour la faire entrer en action, la liberté d'expression.

Résultat des courses ? Eh bien on peut dire que les temps ont changé. L'équipe actuelle de Charlie Hebdo a la liberté d'expression en vénération, c'est sûr, mais c'est beaucoup moins un vrai et sincère choix d'existence qu'une statue en or devant laquelle il convient de se prosterner. Comme si la liberté d'expression était devenue un simple lieu de mémoire. Si je parle de "choix d'existence" c'est en pensant d'abord à Cavanna et Choron.

Oh, on ne peut pas dire que l'intention n'y est pas : « Hier, on disait merde à Dieu, à l'armée, à l'Eglise, à l'Etat. Aujourd'hui, il faut apprendre à dire merde aux associations tyranniques, aux minorités nombrilistes, aux blogueurs et blogueuses qui nous tapent sur les doigts comme des petits maîtres d'école quand au fond de la classe on ne les écoute pas et qu'on prononce des gros mots : " couille molle, enculé, pédé, connasse, poufiasse, salope, trou du cul, pine d'huître, sac à foutre". Ecrivez ces mots sur votre compte Twitter, et aussitôt 10000 petits Torquemada vous jetteront au bûcher. » Notez qu'il ne dit pas "dire merde", mais "apprendre à dire merde" : pas la même chose. Lâche-toi, Riss : à qui veux-tu dire merde ? Qui est-ce qui te tape sur les doigts quand tu dis "pédé" ? Quand tu dis "poufiasse" ?

Car c'est Riss qui s'épanche ainsi dans son "Edito". Il laisse pointer le bout de l'oreille de sa rage. Mais pourquoi faut-il que, quelques lignes plus haut, il ait commencé par chausser les pantoufles du "politiquement correct" le plus confortable ? Pourquoi faut-il qu'il enfourche le cheval de bois (cheval de retour) le plus convenu ? « Il y a trente ou quarante ans, on appelait ça le "politiquement correct", et cela consistait à combattre le racisme, la misogynie ou l'homophobie, ce qui en soi était plutôt logique et évident ». Drôle de pirouette, ou paradoxe mal assumé. Il faudrait préciser les noms exacts que recouvrent concrètement les étiquettes "associations tyranniques" ou "minorités nombrilistes" : est-ce qu'il ne viserait pas par hasard les fanatiques du féminisme, de la "cause" homosexuelle ou de la "cause" musulmane ? Misogynie et homophobie furent-ils un jour des combats "évidents" ?

Quoi qu'il en soit, il y a du mou dans la corde à nœuds. Que je sache, ni Reiser, ni Cabu, ni Cavanna, ni Choron n'ont jamais épargné les militantes féministes ou les militants homosexuels. C'est le militantisme, surtout inféodé à des "causes" et organisé comme à l'armée, qui leur sortait par les trous de nez. Riss avoue ici, bien qu'il s'en défende et que ça me fasse mal au cœur, que Charlie n'est plus dans Charlie. Je veux dire que l'esprit qui animait ceux qui ont fait Charlie (et Hara Kiri avant lui) n'est plus le cœur battant de son descendant.

Prenez le papier du petit Yannick Haenel : bon, ce qu'il dit à propos des USA et de leur obsession de sexe et de bondieuserie n'est pas faux, mais pourquoi faut-il qu'il se mette à la remorque de "la cause des femmes" et qu'il entonne ce refrain qui sert de vaseline passe-partout à quelques hommes en vue occupant certains "créneaux" (cf. Ivan Jablonka et la "nouvelle masculinité") ? « Le sexe est évidemment ce qui rend fou ce pays ; et avec lui la planète entière. Mais grâce à la libération de la parole féminine, qui est le grand événement de ce début de siècle, on se rend compte à quel point cette folie est criminelle : ce que dissimulait la censure (masculine), ce qu'elle continue à obscurcir par son mensonge (patriarcal), c'est l'existence du viol ».

Raisonnement et vocabulaire sont de la pure démagogie à base d'air du temps : se rend-il compte à quelle dictature potentielle risque de conduire le mouvement #metoo ? Et j'ignore jusqu'où Haenel est allé fouiller dans les dessous de la société française pour y trouver des traces de "patriarcat". Et puis vous imaginez, vous, Cavanna et Choron se joindre au chœur des tendances lourdes de leur temps ? Vous les voyez, Cavanna et Choron embrigadés ? Quel contresens ! Mais que vient faire ici le petit Yannick Haenel ?

L'avocat Richard Malka fait son boulot d'avocat, sans plus : il brasse. Je veux oublier ce que dit Denis Robert de cette personne peu recommandable dans son livre Mohicans. Je laisse de côté le papier de Luce Lapin, qui vient au secours de la cause du véganisme. Je rappellerai seulement à la dame que « toute chair est comme l’herbe » (Psaume 103) et que quand je mange de l’herbivore bien rouge et goûteux, je m’assimile forcément l’herbe qui l’a nourri. Je suis donc moi-même indirectement herbivore. Guillaume Erner, l'intellectuel, l’animateur, talentueux mais un tantinet "mainstream" des matins de France Culture, vasouille en déplorant que l’existence actuelle de la censure apporte la preuve par défaut de la défiance dans laquelle ses partisans actuels tiennent le langage et les pouvoirs de l’argumentation rationnelle (ce qu'il appelle "molle conviction").

Yann Diener et Fabrice Nicolino ("Nous voulons des coquelicots") dressent de brefs historiques, le premier de la façon dont les premiers traducteurs de l’œuvre de Freud ont lissé la pensée du maître en donnant de ses concepts des équivalents linguistiques castrateurs ; le second rappelle la puissance des lobbies dans la mise en doute de la vérité scientifique (tabac, amiante, réchauffement), Claude Allègre étant l’invraisemblable cerise sur le gâteau du climato-scepticisme. Le papier de Gérard Biard n'apprend pas grand-chose : je dirai qu'il ne se mouille pas trop et ne sort guère du tout-venant. Il est conforme au cahier des charges.

Bref, jusque-là, pas besoin de se relever la nuit pour aller acheter Charlie Hebdo spécial censure : au lieu de l’explosion annoncée en couverture, on a un pétard mouillé. Heureusement, Philippe Lançon me semble à la fois plus subtil et plus vrai quand, à propos de Gauguin, il s'inquiète de ce que les musées américains exposant ses œuvres les assortiront de cartels portant la mention « Pédophile ». L’emprise du « politiquement correct » aux Etats-Unis ne cesse de s’étendre et de tout contaminer.

Et encore plus heureusement, on trouve du beaucoup plus consistant dans le papier (« Littérature amputée au nom du "bien" ») de Laure Daussy, et dans l’intervention (« Et si le nouveau censeur c’était moi ») de Sigolène Vinson qui vient en quelque sorte l'illustrer. Sigolène Vinson ? Mais si, vous savez, cette fille stupéfiante qui, un certain 7 janvier, a réussi à "hypnotiser" Saïd Kouachi pour qu’il n’aperçoive pas son collègue Jean-Luc, le maquettiste, abrité sous une table. « On ne tue pas les femmes », avait crié l’assassin à son frère Chérif : trop tard pour Elsa Cayat (se reporter à l'article formidable de Marion van Renterghem dans Le Monde du 14 janvier 2015). Moi, en tout cas, je n'oublie pas le récit de cette scène d'une intensité à couper le souffle.

L’article de Laure Daussy étudie les ravages du "politiquement correct" dans le domaine de la création littéraire. Biard a bien raison de rappeler ce qu’a d’insupportable l’interdiction de fait qui empêcha les représentations en Sorbonne des Suppliantes d’Eschyle au motif que les acteurs portaient une « black face » (un masque de cuivre qui les assimilait à des noirs). On ne peut plus montrer les souffrances d'un peuple dans un spectacle si ce n'est pas ce peuple lui-même qui conçoit et réalise le dit spectacle. Daussy montre que ce genre de censure s’est désormais introduit en amont du geste même de l’écriture des livres de fiction.

L’écrivain, dans ce nouveau monde, aura un ange gardien, dont le métier sera de relire tout ce qu’il aura écrit, pour en signaler en haut lieu ce qui risque d’attirer la rogne, la hargne et la haine des « réseaux sociaux », et pour que toute aspérité soit éliminée du texte avant sa publication. J'entends par "aspérité" toute idée risquant de heurter des sensibilités quelles qu'elles soient.

Ce métier existe déjà : ce sont les « sensitivity readers » (littéralement « lecteurs de sensibilité »), des gens qui sont à l'écoute de toutes les "communautés" qui constituent de nos jour une société.

Il s’agit pour l’éditeur du livre d’éviter toute critique morale et d'effacer toute assertion comportant des risques médiatiques ou judiciaires. Pour cela, il ne faut donner prise à aucun reproche éventuel. Je me suis laissé dire que certaines grosses maisons d'éditions font appel (depuis combien ?) à des spécialistes juridiques pour réécrire les épanchements d'écrivains pour éviter les procès.

Le but à atteindre est parfaitement clair. M. Kosoko Jackson, « qui se présente comme sensitivity reader noir et queer, tweetait en mai 2018 : "Les histoires sur le mouvement des droits civiques devraient être écrites par les Noirs, les histoires sur le droit de vote devraient être écrites par les femmes, les histoires sur l’épidémie de sida devraient être écrites par des gays, est-ce que c’est difficile à comprendre ?" ». En clair : seuls des noirs peuvent parler des noirs, même chose pour les femmes, les musulmans, les homosexuels, les handicapés, etc. Comme le dessine drôlement un nommé Foolz (?), en page 11 : dans cette logique délirante, seul Gabriel Matzneff serait habilité à parler de la pédophilie.

Comment en est-on arrivé là ? Pour aller vite : la faute aux réseaux sociaux. Leur capacité de nuisance est terrifiante et absurde. Le dessinateur Antonio Moreira Antunes l’a appris à ses dépens : le New York Times a banni de ses pages tout dessin de presse depuis qu’il a représenté Donald Trump comme un aveugle portant la kippa et guidé par un chien à tête de Nétanyahou portant un collier à étoile de David. La faute aux réseaux sociaux, qui ont brandi l’accusation d’antisémitisme. Le grand journal américain a baissé la culotte devant cette arme de destruction massive. [Le contenu de ce paragraphe n'est pas pris dans l'article.]

Voilà ce que je dis, moi.

A suivre.

Note : je me refuse, par compassion, à dire quoi que ce soit du travail des dessinateurs de l'actuel Charlie Hebdo.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charlie hebdo, cabu, wolinski, bernard maris, 7 janvier 2015, riss, politiquement correct, racisme, misogynie, homophobie, reiser, cavanna, choron, féministes, homosexuels, militantisme, hara kiri, yannick haenel, ivan jablonka, #metoo, richard malka, denis robert mohicans, luce lapin, véganisme, guillaume erner, france culture, yann diener, fabrice nicolino, nous voulons des coquelicots, sigmund freud, claude allègre, gérard biard, philippe lançon, gauguin pédophile, laure daussy, sigolène vinson, frères kouachi, marion van renterghem, journal le monde, sensitivity readers, kosoko jackson, gabriel matzneff, antonio moreira antunes, new york times, philippe val

mercredi, 02 mai 2018

EN ATTENDANT L'EFFONDREMENT 3

24 juin 2015

3/3

Bon, je ne vais pas refaire le bouquin. J’en viens au reproche principal : Pablo Servigne et Raphaël Stevens sont finalement des « fashion-victims » : victimes de la mode de la psychologie sociale, qui sévit apparemment plus que jamais outre-Atlantique. Ils font de la psychosociologie LA clé à ouvrir toutes les portes de toutes les serrures de toutes les sociétés modernes : tout se passe dans le crâne des gens, autrement dit : il suffit d'appliquer à la psychologie des foules quelques techniques adéquates et de savoir sur quels boutons appuyer pour amener les dites foules à agir dans le sens souhaité par quelques décideurs "éclairés". On appelle ça la propagande. Cela pourrait s'appeler avec plus de justesse : la dénégation du réel.

Bon, je ne vais pas refaire le bouquin. J’en viens au reproche principal : Pablo Servigne et Raphaël Stevens sont finalement des « fashion-victims » : victimes de la mode de la psychologie sociale, qui sévit apparemment plus que jamais outre-Atlantique. Ils font de la psychosociologie LA clé à ouvrir toutes les portes de toutes les serrures de toutes les sociétés modernes : tout se passe dans le crâne des gens, autrement dit : il suffit d'appliquer à la psychologie des foules quelques techniques adéquates et de savoir sur quels boutons appuyer pour amener les dites foules à agir dans le sens souhaité par quelques décideurs "éclairés". On appelle ça la propagande. Cela pourrait s'appeler avec plus de justesse : la dénégation du réel.

Je résume un peu brutalement les présupposés des auteurs, mais c'est à peu près à ça que revient l'ensemble de la démarche, qui repose sur le socle d'un optimisme à toute épreuve (pourtant nié par les auteurs). Je m'étonne que Paul Jorion ait manifesté tant de considération pour un tel "manuel" (sous-titre lisible en couverture : "Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes", décalque du titre de Beauvois et Joule sur la "Manipulation" : voir hier). A la question : "Que faire ? ", ils répondent : "Agir sur les mentalités". Et c'est là que je me mets à les considérer comme des foutriquets. Des olibrius. D'ailleurs, il suffit de lire pour s'en faire une idée.

Cela commence avec la quatrième de couverture, qui nous apprend en effet que le premier est ingénieur agronome et docteur en biologie. Jusque-là, tout va bien. Mais il est présenté, plus étrangement, comme un « spécialiste des questions d'effondrement, de transition, d'agroécologie et des mécanismes de l'entraide ». Disons que ça devient pour le moins "bigarré". Le second affiche plus frontalement sa bizarrerie : il « est éco-conseiller. Expert en résilience des systèmes socio-écologiques, il est cofondateur du bureau de consultance Greenloop ».

"Expert en résilience" ! "Bureau de consultance" ! Tudieu ! Mazette ! Quelles cartes de visite ! Mais ça me donne plus envie de ricaner que de me laisser impressionner : "spécialiste", "expert" et, pire encore, "consultant", Allez, vas-y, fais mousser ! Non, franchement, il y a amplement de quoi se méfier. Quand des auteurs mettent en avant autant de "spécialités" (sic) disparates, pour ne pas dire hétéroclites, ça commence à sentir le "pipeau". J'ajoute que de telles cartes de visite vous ont un furieux parfum d'Amérique, ce que confirme l'origine très largement américaine des travaux auxquels ils se réfèrent dans leurs 429 notes en fin de volume.

Et puis qu’est-ce qui leur prend, à ces "lucides", de poser pour finir la question de savoir ce que pense l’opinion publique et comment on pourrait corriger les mentalités et les façons d’agir ? Je ne fais quant à moi aucune confiance aux « petits gestes quotidiens », grand slogan de l'intimidation et de la culpabilisation de la masse des gens qui ne font que subir le mode de vie de tout un chacun, mode de vie qui ne dépend de personne en particulier, mais découle d'un système organisé. Tous les acteurs de l'économie, depuis la prospection et l'extraction jusqu'à la gestion des déchets produits, en passant par la conception, la fabrication et la distribution des objets, sont les maillons d'une seule chaîne.

Le bouquin de Beauvois et Joule (voir hier) est très instructif, mais je me méfie de la propagande et de la manipulation comme de la peste. La psychologie sociale qui nous vient des USA a trop de relents de "gestion" des foules, si vous voyez ce que je veux dire. Quitter l'examen des faits pour explorer le champ de l'opinion, est-ce bien sérieux ? Se proposent-ils de lutter contre le capitalisme en bourrant le crâne des masses ? En pratiquant la "psychologie comportementale", cette discipline à tendance totalitaire qui ne vise à rien de moins qu'adapter l'individu aux contraintes qui lui sont faites par ses conditions de vie.

L’essentiel se passe-t-il dans le monde des représentations ou dans le monde concret ? S’agit-il de modifier les façons de voir ou les façons de faire ? S'agit-il d'adapter les individus à un monde de plus en plus invivable ? On le sait, la psychologie sociale sert principalement à peser sur les représentations pour corriger les comportements (ou de préférence l'inverse, selon Beauvois et Joule, et leurs inspirateurs américains), mais seulement en direction des masses laborieuses. Et son moyen d'action est la propagande. Il serait plus intéressant de se demander comment modifier le regard des grands décideurs.

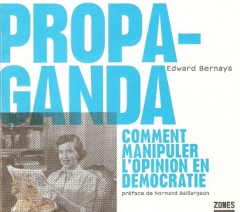

On voit bien là l’influence de redoutables gourous, dont l’ancêtre se nomme Edward Bernays, le prophète du « gouvernement invisible », le double neveu de Sigmund Freud (par sa mère et par sa tante), qui est à l’origine de l'emprise actuelle de la publicité, qui est allée chercher dans le subconscient, grâce aux découvertes de la psychanalyse, les « motivations profondes » qui orientent les comportements des acheteurs de marchandises. Le cœur du bouquin de Servigne et Stevens est en définitive un éloge "de fait" de la propagande, et un appel pathétique à son intensification. Le livre de Bernays date de 1928. C'était le livre de chevet d'un certain Joseph Goebbels, ministre de la propagande sous un certain Führer nommé Adolf Hitler.

nomme Edward Bernays, le prophète du « gouvernement invisible », le double neveu de Sigmund Freud (par sa mère et par sa tante), qui est à l’origine de l'emprise actuelle de la publicité, qui est allée chercher dans le subconscient, grâce aux découvertes de la psychanalyse, les « motivations profondes » qui orientent les comportements des acheteurs de marchandises. Le cœur du bouquin de Servigne et Stevens est en définitive un éloge "de fait" de la propagande, et un appel pathétique à son intensification. Le livre de Bernays date de 1928. C'était le livre de chevet d'un certain Joseph Goebbels, ministre de la propagande sous un certain Führer nommé Adolf Hitler.

Comme si l’histoire du capitalisme se réduisait à une sorte d’histoire des mentalités. Une histoire fondée sur l'individu quintessentiel et ses croyances. C’est aussi faux que niais. L’énormité de cette façon de voir éclate dans quelques formules qui dessinent une sorte de paysage façonné par l’idéologie dominante : « Le processus de deuil traverse plusieurs étapes, selon le processus bien connu établi par Elisabeth Kübler-Ross, la psychologue américaine spécialiste du deuil … » (p. 232-233). Pour les auteurs, le deuil en question est celui qu'il faudra faire un jour prochain de la civilisation thermo-industrielle : retour à "Silex and the city" ? Prennent-ils acte, ce faisant, du caractère inéluctable de l'effondrement ? Non, ce serait trop simple.

La phrase citée ne me semble pas sérieuse : on est dans la gestion psychologique des foules (on pense à l'intervention des « cellules psychologiques » dans les collèges où a eu lieu un drame). Que je sache, le deuil n’est pas un concept scientifique, même si les psychologues s'entendent pour m'affirmer le contraire : il est d'abord un fait, qui découle d'un événement précis. Un fait aux effets imprévisibles : il y a des "veuves joyeuses". L'effondrement en cours, au contraire, est un événement diffus et insidieux : quand on voit le même paysage ou le même visage tous les jours, on a bien du mal à en percevoir la dégradation.

Comment faire son deuil d'un événement qui n'a même pas encore eu lieu ? D'un événement présenté comme possible ou probable, mais à déroulement lent, et au surplus indéfini ? Tant que les auteurs en restent au constat et à l'analyse des faits, leur démarche est d'une pertinence de marbre. La perfection dure 133 pages. Tout le reste, c'est-à-dire la plus grosse partie, qui s'attache à répondre à la question "Que Faire ?", sombre dans le ridicule et la pantalonnade. Voilà ce que ça donne, quand des intellos (en fait, "psychosociologie", c'est un grand sac d'abstractions hétéroclites) se prennent pour Superman et que l'idée leur prend de sauver le monde. Contentez-vous d'observer, de comprendre et d'analyser. Et d'expliquer ce qui se passe. Des scientifiques n'ont pas à s'efforcer de convaincre : ils ont à démontrer.

Petit florilège de la prose qu’on trouve à la fin de ce bouquin : « Le "travail" de deuil est donc à la fois collectif et personnel. Comme le soulignent les remarquables travaux de Clive Hamilton, Joanna Macy, Bill Plotkin ou Carolyn Baker, ce n’est qu’en plongeant et en partageant ces émotions que nous retrouverons le goût de l’action et un sens à nos vies. Il s’agit ni plus ni moins que d’un passage symbolique à l’âge adulte » (p. 233). L'âge adulte ? Non mais je rêve ! Ils en sont là, les auteurs ? A qui croient-ils s'adresser ? Et puis "remarquables travaux" : le lecteur est-il obligé de les croire ?

Un livre qui commence sur un ton on ne peut plus sérieux, mais qui finit sur le ton de la farce : non, messieurs Servigne et Stevens, vous n'êtes pas sérieux : vous êtes des clowns et même pas drôles. Allez, quelques drôleries quand même pour finir : « L’action constructive et si possible non-violente ne peut clairement venir qu’après avoir franchi – individuellement et collectivement – certaines étapes psychologiques » (p. 235). Vous avez noté "si possible non-violente" : on ne promet rien. Et toujours la sacro-sainte psychologie, bien sûr.

« D’abord parce qu’il est trop tard pour [faire son deuil], et ensuite, parce que l’humain ne fonctionne pas de la sorte. » « [L’action] permet dès le début de la prise de conscience de sortir d’une position d’impuissance inconfortable en apportant quotidiennement des satisfactions qui maintiennent optimistes » (p. 235). Il faut positiver, on vous dit.

Et cette perle : « Et si, tout en regardant les catastrophes les yeux dans les yeux, nous arrivions à nous raconter de belles histoires ? » (p. 217). Dans la gueule du dragon, souriez encore, vous êtes filmé.

Remarquez que celle-ci n'est pas mal non plus : « Ecrire, conter, imaginer, faire ressentir ... il y aura beaucoup de travail pour les artistes dans les années qui viennent » (p. 218). Des missions de l'art contemporain : il ne manquait plus que ça.

Et puis celle-ci : « ... car nous aurons grandement besoin de réconfort affectif et émotionnel pour traverser ces temps de troubles et d'incertitudes » (p. 236). Traduction : il est urgent de préparer les masses au pire et de les diriger vers le divan des psy, auprès desquels ils trouverons du réconfort en modifiant leur manière de voir. Besoin de consolation ? Adressez-vous à Leporello, quand il dit à Donna Elvira, au début de Don Giovanni : « Eh ! consolatevi ; non siete voi, non foste e non sarete né la prima, né l'ultima » (c'est pour introduire l' "air du catalogue" : consolez-vous, vous n'êtes ni la première, ni la dernière). Mais Stig  Dagerman a définitivement répondu : Notre besoin de consolation est impossible à rassasier (Actes Sud, cf. aussi la prenante œuvre musicale de Denis Dufour (même titre), le compositeur électro-acoustique aux pieds nus). Passons sur cette tentative de recours désespéré au sein maternel.

Dagerman a définitivement répondu : Notre besoin de consolation est impossible à rassasier (Actes Sud, cf. aussi la prenante œuvre musicale de Denis Dufour (même titre), le compositeur électro-acoustique aux pieds nus). Passons sur cette tentative de recours désespéré au sein maternel.

Plus américain que ça, tu meurs. Et je n'ai pas parlé de l'intuition et des émotions, indispensables ingrédients que les auteurs ajoutent à leur salade. « C’est en agissant que notre imaginaire se transforme » (p. 235). Certes ! Soit dit en passant, c’est tiré de la « théorie de l’engagement » chère à Beauvois et Joule (calquée sur des théoriciens américains), dans laquelle la « dissonance cognitive » (accomplir un geste en contradiction avec ses convictions supposées, qu'ils intitulent "soumission sans contrainte") se résout bientôt par une modification de la façon de penser pour adapter celle-ci aux actes qu'un manipulateur a obtenu que nous accomplissions. Le geste engage, paraît-il, et l'esprit, serviteur servile, apprend ce qu'il doit penser des actes qu'il a accomplis sous influence. Je rappelle que le titre de Beauvois et Joule est Petit traité de manipulation ...

C’est dans cette perspective que Servigne et Stevens nous invitent à changer radicalement notre façon de voir le monde : « … faire le deuil de notre civilisation industrielle … » (p. 238). Je vais vous dire : le problème de ce livre est double. Faisons abstraction de la première partie : il souffre 1 - d’être écrit au futur et 2 - de tomber dans la bouillasse psycho-sociale.

Le plus curieux ici est que les auteurs ont bien prévenu le lecteur au début : « Ce n’est pas non plus un livre pessimiste qui ne croit pas en l’avenir, pas plus qu’un livre "positif" qui minimise le problème en donnant des "solutions" au dernier chapitre » (p. 21). Toute la fin, malgré cette grande déclaration, est consacrée au « changement de mentalité », c'est-à-dire au "travail sur les représentations", et non pas au travail sur les faits et les choses. Autrement dit, elle tente de répondre à la question « Que faire ? ». Autrement dit, elle ne fait rien d'autre que de proposer des solutions. Autrement dit, les deux auteurs restent d'un optimisme indécrottable. Et c'est peu de dire que les solutions envisagées sont d'une niaiserie confondante, aussi aériennes que vaporeuses, pour ne pas dire nébuleuses.

Le recours à outrance à la psychologie sociale veut seulement dire que les auteurs croisent les doigts (et autres gestes magiques de conjuration du mauvais sort : pourvu que ...), et s'en remettent à l'espoir que les choses s'arrangeront toutes seules. On n'est pas loin de la pensée magique.

En réalité, le message involontaire du livre est d’un pessimisme noir, faute d’entrevoir des manières crédibles et fondées d’inverser les processus en cours. Peut-être Servigne et Stevens pensent-ils qu’un effort massif de propagande serait en mesure d’agir avec assez de force sur les mentalités pour obliger les populations à ... à quoi, au fait ? A se préparer au pire ? Tous deux votent, en masse et à l'unanimité, pour la manipulation des foules. Ils sont dans la croyance en la croyance.

Sans compter qu'on avale déjà des overdoses de propagande, je pose juste la question : qui détient le cordon de la bourse du financement de cette propagande ? Les ennemis de l’aéroport de Notre-Dame des Landes ? Soyons sérieux : sachant de quel côté se trouve le coffre aux picaillons, nous n'avons pas fini d'entendre chanter les louanges de ce "meilleur des mondes" qui est le nôtre. Et nous n'avons pas fini d'entendre le silence sur les conséquences qu'il entraîne.

Dommage que la cause environnementale soit défendue par de tels ouvrages.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : environnement, écologie, réchauffement climatique, comment tout peut s'effondrer, éditions du seuil, anthropocène, psychologie sociale, pablo servigne, raphaël stevens, ingénieur agronome, beauvois et joule, petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, pape françois, nicolas hulot, edward bernays, propaganda, sigmund freud, élisabeth kübler-ross, silex and the city, jul dessinateur, bande dessinée, leporello, don giovanni, donn'elvira, stig dagerman, notre besoin de consolation est impossible à rassasier, éditions actes sud, air du catalogue, denis dufour, notre dame des landes

jeudi, 05 novembre 2015

NE PAS DERANGER

******************************************************

Hommage à René Girard, qui vient de rendre son tablier, qui a fini par se résoudre à plier ses cannes. Je n'oublierai pas le choc tectonique que fut pour moi la lecture de La Violence et le sacré, d'une érudition ébouriffante. C'était dans les années 1970. Même si on peut être agacé par la prétention de l'auteur à donner à sa théorie du désir mimétique, et sur un ton de certitude péremptoire, une dimension tellement englobante que Freud, avec toute sa psychanalyse, pouvait aller se rhabiller.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gaston lagaffe, andré franquin, bande dessinée, humour, spirou, littérature, anthropologie, rené girard, la violence et le sacré, mensonge romantique et vérité romanesque, des choses cachées depuis la fondation du monde, sigmund freud, psychanalyse

mardi, 13 octobre 2015

LES ÂNERIES DE TISSERON

Nous sommes en compagnie de M. Serge Tisseron, psychanalyste qui, dans les colonnes du Monde, étrille les « intellectuels » en leur reprochant de n'être plus d'aucun poids pour influer sur l'époque.

2/2

Comment le monsieur voit-il les choses ? A sa façon. Et ça vaut le coup de le citer en longueur : « Or le monde a changé. Il n’est justement plus binaire, il est devenu multiple, et fondamentalement instable. Ce ne sont plus seulement les idéologies qui se succèdent à un rythme accéléré, ce sont les situations économiques, politiques et militaires. Les idéologies suivent, s’adaptent, se métissent. Ce ne sont plus elles, et les intellectuels qui prétendent en être les garants, qui impulsent les actions. Aujourd’hui, l’extrême fragmentation des rapports de force entre entité politique ou idéologique rend impossible la délimitation d’affrontements entre des forces clairement identifiées et circonscrites ».

Si vous pouvez tirer une vision claire de ce joyeux mélange de clichés, faites-moi signe. J’apprécie particulièrement ces idéologies qui "se succèdent", "s’adaptent" et, surtout, "se métissent". Je pose la question : qu'est-ce qu'une idéologie métissée ? Et je passe sur la faute de français (« rapports de force entre entité » : quand quelque chose est "entre", ce qui suit est au moins deux, comme le montre l’occurrence suivante dans la citation), qui révèle au moins, disons ... un flou notionnel.

Il évoque ensuite les « progrès technologiques qui évoluent à une vitesse exponentielle » (Tisseron aime tant le mot "exponentiel" qu'il le répète deux paragraphes plus loin). Est-ce la numérisation de tout, l’informatisation et la robotisation galopantes qu’il a en tête ? Il faudrait alors commencer par démontrer que ce sont des progrès, ce qui n'est pas sûr du tout.

De plus, affirmer que les progrès technologiques avancent à une vitesse exponentielle est une bêtise et un abus de langage : l'apparente évolution actuelle découle de l'exploitation tous azimuts et de l'application aux domaines les plus divers d'une innovation décisive (numérisation, puis robotisation). Quant à la « vitesse exponentielle », s’agissant du monde tel qu’il va, j’ai un peu de mal à l’envisager. Je vois surtout un bolide lancé à toute allure sur l’autoroute, de nuit et dans le brouillard. Mais ça ne l’inquiète pas : il est au spectacle. Dans le brouillard ! Trop fort, Serge Tisseron !

La preuve, c’est qu’il ajoute ensuite : « L’atomisation des rapports de force et le métissage des idéologies [encore lui !] sont d’abord à considérer comme un effet des bouleversements technologiques, de leur intrication croissante, et des nouveaux paysages économiques et politiques qui en découlent ». J’ai l’impression que Tisseron est installé dans son laboratoire et que, de là, il regarde le monde comme une gigantesque éprouvette dans laquelle est en train de se faire une expérience inédite, mais passionnante. Il est impatient d’en observer le résultat, tout en avouant dans le même temps qu'il ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. A se demander s'il en pense quelque chose.

Puis il reproche à Régis Debray d’oublier dans le débat actuel une phrase qu’il a écrite, une des rares qui aient retenu sa considération : « … nous finissons toujours par avoir l’idéologie de nos technologies », et de : « … ne voir aucune idéologie de remplacement à celles que les naufrages du XX° siècle ont englouties, aucune nouvelle "religion" ne pointant son nez à l’aube du XXI° siècle ». D’abord, pour ce qui est de la religion, je ne sais pas ce qu’il lui faut : d’accord, l’islam n’est pas vraiment nouveau, mais l'élan conquérant qui l’anime actuellement est pour le coup une vraie nouveauté.

Ensuite, je dirai juste qu'en matière d'idéologie de remplacement, l'humanité actuelle est servie : que faut-il à Serge Tisseron pour qu'il ne voie pas que la course en avant effrénée de la technique est en soi un idéologie ? Je rappelle que le propre d'une idéologie se reconnaît d'abord à ce qu'elle refuse de se reconnaître comme telle, ce qui est bien le cas du discours des fanatiques de l'innovation technologique. Et les « transhumanistes » (adeptes de la fusion homme-machine) vont jusqu'à ériger cette idéologie en utopie.

Quant aux idéologies du 20ème siècle (grosso modo communisme et nazisme, ajoutées aux grandes religions monothéistes), héritières des utopies du 19ème, il omet de préciser qu’elles contenaient et proposaient de grands projets pour l’humanité. Or l’humanité actuelle semble bel et bien avoir abandonné tout effort pour élaborer un quelconque projet lui dessinant un avenir. Pas forcément un mal, vu les catastrophes qui en ont découlé dans le passé. Mais pour laisser place à quoi ? Au libre affrontement des forces en présence.

Où prendrait place un tel projet, sur une planète qui est un champ de bataille autour des ressources ; un champ de bataille qui voit s'affronter des nations prises dans une compétition généralisée, sorte de « guerre de tous contre tous » ? Quand l'heure est à la lutte pour la conquête ou pour la survie, rien d'autre ne compte que le temps présent. Le temps de l'appétit ou de l'angoisse (manger pour ne pas être mangé). Et vous n'avez pas le choix. Comme dit Jorge Luis Borges, je ne sais plus dans laquelle de ses nouvelles : « Il faut subir ce qu'on ne peut empêcher ».

La seule idéologie, la seule religion si l’on veut, qui continue à faire luire à l’horizon une lueur d’espoir dans la nuit de l’humanité, c’est précisément la foi dans les technologies : « … la génomique, la robotique, la recherche en intelligence artificielle et les nanotechnologies ». Je crois quant à moi que les adeptes de cette religion sont des fous furieux, qui ne font qu'accélérer la course à l'abîme.

Mais Tisseron se garde bien de dire ce qu’il en pense. Que pense-t-il des théoriciens du « transhumanisme » et de leurs partisans, qui s’agitent fiévreusement quelque part dans la Silicon valley, en vue de l'avènement de l'homme programmable ? On ne le saura pas : l’auteur réserve pour une autre occasion l’expression de son jugement.

« Car le monde est en train d’échapper aux intellectuels de l’ancien monde », affirme fièrement l’auteur de l’article. L’objection que je ferai à Serge Tisseron sera globale : à quel haut responsable politique, à quel grand scientifique, à quelle grande conscience morale le monde actuel n’est-il pas en train d’échapper ? Tout le monde, à commencer par les décideurs, a « perdu toute prise sur notre époque » (cf. titre). Le temps est fini des grands arrangements entre puissances. Plus personne ne sait quelle créature va sortir du chaudron magique, en fin de cuisson.

Pas besoin d’être un « intellectuel », qu’il soit de l’ancien ou du nouveau monde. Car ce qui apparaît de façon de plus en plus flagrante, c’est que plus personne n’est en mesure de comprendre le monde tel qu’il est. Le monde est en train d’échapper à tout contrôle. D’échapper à l’humanité. Ce que Serge Tisseron n’a peut-être pas très envie de regarder en face. La planète semble aujourd’hui, plus que jamais auparavant, un bateau ivre.

Le bateau ivre d'Arthur Rimbaud, vu par le grand Aristidès (Othon Frédéric Wilfried), dit Fred.

Serge Tisseron se trompe de cible. Cet intellectuel a donc perdu une bonne occasion de la boucler.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journalistes, journal le monde, serge tisseron, les intellectuels, rabelais, gargantua, jean-paul sartre, pierre bourdieu, michel foucault, alain finkielkraut, michel onfray crépuscule d'une idole, régis debray, éric zemmour, laurent ruquier, onpc, on n'est pas couché, sigmund freud, secrets de famille, tintin et milou, hergé, psychanalyse, jorge luis borges, transhumanistes, bande dessinée, fred philémon, arthur rimbaud

lundi, 12 octobre 2015

LES ÂNERIES DE TISSERON

1/2

Ah qu’elle est belle, la tribune signée jeudi 8 octobre dans Le Monde par Serge Tisseron. Il intervient dans le débat actuel sur « Les Intellectuels », un débat ô combien franco-français, plein de bruit et de fureur, mais qu’on pourrait à aussi bon droit regarder comme une machine à fabriquer du brouillard, ou encore qualifier de bonne séance collective de branlette cérébrale. Ces prises de becs essentiellement médiatiques (tout le monde veut se faire une place sur le devant de la scène) moulinent en général du vent, et encore : à peine un petit zéphyr. Autant le dire d’un mot : une flatulence.

Le fondement de M. Tisseron ne pouvait pas rester silencieux et, par chance, Le Monde lui a déroulé sa toile cirée pour lui permettre de participer à ce grand concours de pets, qui nous ramène aux joyeux temps des internats masculins et de cours de physique animés et odoriférants, et de joindre le bruit de ses entrailles au concert. Il se dit peut-être que le bruit de ses entrailles est béni ? Pour illustrer une fois de plus le proverbe cité par Rabelais (« A cul de foyrard toujours abunde merde », Gargantua, IX), précisons qu’à la fragrance intestinale, ce genre de débat ajoute le plus souvent une substance intellectuellement breneuse.

Il est donc question des « intellectuels ». M. Tisseron nous dit (c’est son titre) que « les intellectuels d’aujourd’hui ont perdu toute prise sur notre époque ». On se dit "Encore un qui nous joue la rengaine du bon vieux temps". N’est pas Sartre, Foucault ou Bourdieu qui veut. Pour rétorquer, on se demandera quelle prise sur l’époque eut en son temps un Sartre juché sur son fût, haranguant les ouvriers de Billancourt. Pareil pour les deux autres. Mais Tisseron pense peut-être davantage à l’envergure intellectuelle de leur œuvre qu’aux actions d’éclat qu’ils ont menées.

Les intellectuels, donc. Mais quels intellectuels ? En réalité, si « les intellectuels » se réduisent à Michel Onfray et Régis Debray, les seuls dont il cite le nom, Tisseron commet un abus de langage. D’abord il aurait pu ajouter Alain Finkielkraut (L’Identité malheureuse) et, à l’extrême rigueur, Eric Zemmour (Le Suicide français).

Ensuite, il aurait pu ajouter son propre nom : ne fait-il pas partie de la confrérie des intellectuels ? Il entre bien dans le débat, non ? A quel titre si ce n’est parce qu’il est de la même espèce ? Peut-être, en fin de compte, n’est-il qu’un vilain jaloux qui leur en veut d’être plus souvent que lui invités par Ruquier et compagnie ? Moins brillant des gencives, il fait peut-être un « client » plus fade.

Que reproche Serge Tisseron aux « intellectuels », tout au moins à ceux que quelques animateurs-vedettes invitent régulièrement à venir jouer les bateleurs sur leurs tréteaux ? La binarité de leur pensée. Il les accuse d’être de piteux pétochards : « Mon hypothèse est que l’évolution du monde leur fait craindre que leurs outils théoriques ne leur soient plus d’aucune utilité pour comprendre celui qui s’annonce ». Quelle clairvoyance ! Quelle perspicacité !

Si Michel Onfray ne comprend rien au monde actuel, Tisseron, lui, a tout compris d’Onfray. Je ne vais pas défendre le monsieur, dont le ton péremptoire et tranchant a le don de m’exaspérer. Le Niagara de ses ouvrages, à raison de trois ou quatre par an, submerge les rayons des librairies. On se demande combien de mains il possède pour écrire comme Lucky Luke tire au revolver : plus vite que son ombre. Et il se permet d’évacuer en trois coups de cuiller à pot toute l’œuvre de Sigmund Freud (Le Crépuscule d'une idole, Grasset, 2010). Je veux bien mais.

Tout ça pour dire que je ne me fie pas à Michel Onfray pour me guider dans les méandres de la pensée. Libre à Serge Tisseron de lui planter quelques banderilles dans le derrière : Onfray s’en remettra. Mais l'auteur de l'article reproche aux « intellectuels », par-dessus le marché, de voir tout en noir : « Leur point commun ? Penser que rien ne va plus. Leur programme ? Rien de bien clair encore. Leur force ? Transformer ce qui devrait être un débat d’idées en un plébiscite sur leur personne : pour ou contre, d’autres diraient : "j’aime" ou "je n’aime pas" ». Pour ma part, je demanderais volontiers à Tisseron de m’indiquer ce qui, aujourd’hui, va bien.

Si, quelque chose continue à aller bien : la choucroute exquise de la semaine passée. Ou alors le quatuor op. 132 en ut mineur, du grand Ludwig van B. par le Quartetto italiano. Quoi d’autre ? What else ?

Voilà ce que je dis, moi.

Note : j’ai omis de préciser que Serge Tisseron est psychanalyste, et que le haut fait de guerre qui l’a fait connaître est d’avoir mis au jour un secret enfoui dans la famille d’Hergé, rien qu’en lisant les aventures de Tintin et Milou.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journalistes, journal le monde, serge tisseron, les intellectuels, rabelais, gargantua, jean-paul sartre, pierre bourdieu, michel foucault, alain finkielkraut, michel onfray crépuscule d'une idole, régis debray, éric zemmour, laurent ruquier, onpc, on n'est pas couché, sigmund freud, secrets de famille, tintin et milou, hergé

vendredi, 15 mai 2015

IL Y A DU TOTALITAIRE ...

... DANS LA STATISTIQUE

1/2

A quoi servent les statistiques ? Est-ce seulement ce merveilleux outil de connaissance, qui permet de mettre en lumière des aspects de la réalité inaccessibles à la simple perception individuelle ? Faits sociaux, situations politiques, données économiques, recherches scientifiques, les statistiques font partie intégrante de notre monde, dans tous les domaines qui concernent (de très près ou de très loin) notre vie quotidienne.

Non, elles ne sont pas seulement un outil de connaissance : elles sont aussi un outil de gouvernement. Un outil qui peut se révéler terrible à l'usage. Il en est d'ailleurs ainsi pour les sciences humaines : inutile sans doute de s'appesantir sur l'utilisation des avancées dans la connaissance du psychisme humain par la publicité, par la propagande et par toutes les techniques de manipulation mentale. Vous vous rendez compte : sans Sigmund Freud, pas de Scientologie. Pas d'agressions Coca-Cola par panneaux 4 m. x 3. Pas de surréalisme. « Que la vie serait belle en toute circonstance Si vous n'aviez tiré du néant ces jobards » (Tonton Georges a toujours raison).

Les statistiques sont donc entrées dans les mœurs. Il faudrait même dire : « Dans les têtes », tant chacun a désormais intériorisé la notion abstraite de « catégorie de la population », dans laquelle, à force de bourrage de crâne, il tend aujourd’hui à se ranger spontanément, sans qu’un seul flic lui en ait seulement intimé l’ordre.

Qu’il le veuille ou non, chacun a désormais une connaissance statistique de lui-même. Chacun est prié de s'éprouver non plus à partir de ses confrontations concrètes à des réalités contondantes ou suaves, mais par le médium infaillible des chiffres élaborés par des experts dont la science le dépasse de trop loin. Chacun est prié d'acquérir une connaissance objective de lui-même. Les statistiques portent le négationnisme de la subjectivité. C'est en cela qu'elles sont porteuses du germe totalitaire.

Chaque jour, journalistes, économistes, politiciens, « experts » et « spécialistes » produisent à qui mieux-mieux, à destination de tous les individus, l’inépuisable spectacle des statistiques dans le fatras desquelles tous ces "sachants" leur intiment l’ordre de trouver leur place. Les statistiques sont la nouvelle figure de la « collectivité », de la « société ». Si ça se trouve, vous appartenez à des catégories dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. On vous définit sans vous demander votre avis. On vous assigne une identité dont vous n'avez nulle idée.

La statistique est par nature l’action de compartimenter les comportements humains en les rangeant successivement dans toutes sortes de cases soigneusement étiquetées en un nombre incalculable de catégories abstraites. La statistique a quelque chose à voir avec la dissection : il s’agit de segmenter un corps pour en étudier de plus près chacun des segments.

Evidemment, comme dans toute dissection, on n’étudie valablement que quelque chose qui fut vivant, mais qui ne l’est plus. Sinon, ça s’appelle un supplice. Premier effet des statistiques : elles font de populations de chair, d’os et d’existences concrètes des abstractions pures et simples. Autrement dit, une population statistique est une humanité chiffrée, comme l’énonce clairement le titre d’Alain Supiot, sur le blog de Paul Jorion : La Gouvernance par les nombres. L’humanité accède enfin à l’existence numérique, seule collectivité sociale aux yeux du statisticien.

Définitions : « 1 – Etude méthodique des faits sociaux, par des procédés numériques (classements, dénombrements, inventaires chiffrés, recensements, tableaux …). 2 – Ensemble de techniques d’interprétation mathématique appliquées à des phénomènes pour lesquels une étude exhaustive de tous les facteurs est impossible, à cause de leur grand nombre ou de leur complexité ».

Historique : « Statistique : n. f. et adj. est un emprunt (1771 selon F. e. w.) au latin moderne statisticus "relatif à l’Etat" (1672), formé à partir de l’italien "statistica" (1663), dérivé de "statista" (homme d’Etat), lui-même de "stato", du latin classique "status" ».

La statistique établit donc des catégories. Ça a des aspects éventuellement rigolos : on peut être « contribuable » et « automobiliste », « électeur » et « pêcheur à la ligne » (on peut s'amuser longtemps à juxtaposer les carpes et les lapins) ; on est rangé par sexe, par appartenance professionnelle, par âge, par situation géographique, que sais-je. On n’en finirait pas. Ce sont les « critères ». Le résultat de tout ça, c’est qu’on a fini par réaliser ce que Voltaire dit de l’homme vu par Micromégas : un amas d’atomes. Voilà, la statistique atomise l’humanité : vous appartenez sans le savoir à mille huit cent quatre-vingt-douze catégories de la population suivant le critère qui est retenu contre vous.

Première fonction selon moi de la statistique : quantifier à l'infini en subdivisant à l'infini. Etablir des nombres. La statistique instaure le règne des comptables sur le corps social et réduit la vie sociale à une gestion bureaucratique. Elle établit une dichotomie rigoureuse entre sujet et objet, étant entendu que, pour le statisticien, personne n'est une personne, vu qu'il n'y a que des objets.

Elle vous apprend qu’au 1er janvier 2015, la France comptait 32.126.316 hommes et 34.191.678 femmes. Soit dit en passant, on voit que la statistique établit clairement que la génétique se moque éperdument de la parité entre les sexes et de l'égalité hommes-femmes.

On en pense ce qu'on veut.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : totalitaire, totalitarisme, statistique, sciences humaines, publicité, propagande, manipulation mentale, journalisme, presse, politique, société, paul jorion, alain supiot, la gouvernance par les nombres, voltaire, micromégas, recenssement, georges brassens, sigmund freud, psychanalyse, scientologie, coca-cola, surréalisme

samedi, 07 décembre 2013

UN CAS D'ARROGANCE SOCIALE

La police de la pensée produit nécessairement la police de la parole. Le mot d’ordre ? « Il faut punir. » Ce ne sont pas les infractions à la « bonne pensée » ou à la « bonne parole » qui manquent. Tous ceux qui veillent à faire advenir le « meilleur des mondes », tous ceux qui rêvent d’un « Big Brother », d’un « Grand Frère » pour traquer les fautifs, tous vous le diront. Qui sont-ils, ces « purs » ? Tous ceux qui croient qu’on peut, et donc qu’on doit créer « l’homme nouveau », tous ceux qui veulent éliminer le Mal de la surface de la Terre.

Mais qu’est-ce que c’est, le Mal ? Ah, alors là, ça dépend. Prenez la prostitution. Il paraît que c’est très mal de se prostituer. Du moins le dit-on. Personnellement je n’en sais rien. Les avis divergent, c’est le moins qu’on puisse dire. Certains se dressent sur leurs ergots (de seigle ?) au motif que la traite des humains est un scandale révoltant. Ils ont bien raison. D’autres soutiennent que c’est un métier comme les autres, et qu’on n’a pas le droit d’empêcher ceux et celles qui le pratiquent volontairement de le faire. Ils ont bien raison.

C'EST GRÂCE À L'ERGOT DE SEIGLE QU'ON PEUT PRODUIRE L'ACIDE D-LYSERGIQUE, ALIAS L.S.D.

J’ai dernièrement entendu Françoise Sivignon (médecin, vice-présidente de Médecins du Monde) et Catherine Deschamps (sociologue, anthropologue) déclarer qu’avant de faire voter une loi punissant les clients, les députés auraient pu (donc dû) demander aux putes, maquées ou non, ce qu’elles en pensent. Elles ont bien raison. Et c’est bien le problème : comme souvent dans un débat, tout le monde a raison. Tout dépend juste du point de vue auquel on se place.

Alors, victimes ou pas victimes ? C’est clair pour les filles de l’Est de l’Europe, prises par des réseaux criminels, des mafias qui appliquent au commerce de la chair les règles du capitalisme le plus débridé : « investissement minimum, rentabilité maximum », au besoin en usant de la force. Réprimer un commerce aussi répugnant est légitime. Celles-ci sont bien des victimes.

Mais demandez à cette étudiante timide interviewée dans Le Monde du 6 décembre ce qu’elle en pense. Pour vendre à qui en veut ses services sexuels, elle n’a demandé l’autorisation de personne. Elle qui ne suce pas, au motif qu’elle a besoin pour ça d’être amoureuse, elle veut juste améliorer l’ordinaire. Une fois par mois en général. A 300 euros l’heure de sexe. « Ça met du beurre dans les épinards », comme elle dit elle-même. Dans ce débat, elle ne porte pas de drapeau « pour » ou d’étendard « contre ». Elle fait la pute, c’est tout, plus ou moins poussée par la nécessité. Enfin, la nécessité … Peut-être après tout y trouve-t-elle autre chose ? Elle se fait appeler Laura.

Face à ce dilemme (réprimer le crime sans porter atteinte à la liberté individuelle), ce qui m’étonne par-dessus tout, c’est qu’il se trouve des responsables politiques pour agiter le Code Pénal au-dessus du client pour éliminer le problème du paysage. Du moins le croient-ils. J’ai du mal à penser qu’ils se disent qu’ils vont débarrasser l’humanité de toutes les pensées lubriques et de tous les délires sexuels qui y sévissent depuis des milliers d’années.

Je n’arrive pas à croire que des gens apparemment sains d’esprit puissent sérieusement se considérer comme des chevaliers blancs en lutte contre « le Mal ». J’aurais plutôt tendance à rapprocher leur fantasme de l’hystérie d’un George W. Bush, partant en « croisade » contre « l’Axe du Mal ». Comme le chante Bob Dylan : « With guns in their hands And God on their side ».

Je n’arrive pas à m’expliquer ce que le grand Philippe Muray appelait « l’envie de punir » (Freud parlait de « l’envie de pénis » des petites filles). Qu’on puisse jouir de punir, je sais que c’est possible : j’ai des lectures. Cela n’empêche pas que ça me reste inexplicable. Ici, le recours à la pénalisation du client me semble singulièrement absurde.

Car ce faisant, le politique avoue son impuissance : impossible de faire disparaître le marché du sexe. Et puisqu’il renonce à punir la prostituée (bien sûr, elle est une victime), sans renoncer à punir le proxénétisme, il attaque le client. Pour résumer : la vente est autorisée, mais l’achat est interdit. Pour s’amuser, on peut imaginer ce que ça donnerait, un supermarché qui mettrait l’équation en pratique. C’est ce qu’on appelle une « injonction paradoxale » (du genre « soyez libres ! » ou « Indignez-vous ! »). A la rigueur un « double bind » (en anglais) ou « double impératif contradictoire » (en français).

Non, le plus insupportable dans cette affaire, c’est le recours policier à l’argument moral. Quel invraisemblable curé sommeille en madame Najat Vallaud-Belkacem ? Enfin, quand je dis « curé », c’est peut-être « flic » qu’il faudrait dire. Et ce qui me fait assez peur, dans la société qui vient, c’est de voir se lever des foules de curés sans religion et de flics sans uniformes, qui prennent sous leur bonnet de régenter la vie des autres. Régenter la vie des autres ! A-t-on idée !

Tous ces flics et curés d’un nouveau genre s’arrogent le droit de faire régner leur ordre répressif sur la collectivité tout entière. Et qu’ils ne se drapent pas dans la « noblesse » de leurs motivations. A force de resserrer le nœud de la loi autour du cou des désirs individuels, même et surtout mauvais, ils dessinent une société calquée sur l’ordre militaire. Ce ne sera plus une population. Ce sera un régiment.

Et en plus, ça n'empêchera jamais le Mal, inhérent à l'humain, de sévir.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bob dylan, robert zimmerman, george w. bush, police de la pensée, police de la parole, big brother, société policière, ergot de seigle, lsd, prostitution, pute, code pénal, françoise sivignon, médecins du monde, catherine deschamps, chambre des députés, capitalisme, journal le monde, philippe muray, sigmund freud, najat vallaud-belkacem, société

mardi, 23 avril 2013

QUE FAIRE AVEC LE MAL ? (4)

UN QUI L'A OUVERTE, SA GUEULE

(DESSIN DU REGRETTÉ PIERRE FOURNIER)

***

Je disais donc du bien de La Violence et le sacré, grand livre de René Girard, et je laissais entendre qu’ensuite, ça se gâtait. Mais on peut déjà faire un reproche à l’auteur, à propos de son maître-livre, c’est de ne pas se prendre pour un flacon d'urine éventée. Franco de port, il ne vous l’envoie pas dire : sa théorie du désir mimétique et de la victime émissaire est tout simplement "révolutionnaire". Elle envoie à la poubelle, en même temps qu’aux oubliettes, toute la psychanalyse de Papa Freud.

Mieux : elle l’englobe ! Pour vous dire la supériorité de son « pouvoir heuristique », comme on dit à l’université, pour dire qu’une théorie parvient à expliquer d'un seul jet homogène un ensemble de phénomènes éparpillés, que l’état précédent des connaissances ne permettait d’aborder qu’en ordre dispersé.

Remarquez que j’avais demandé (c’était entre deux portes, il est vrai) au père Denis Vasse, psychanalyste renommé, ce qu’il pensait des travaux de René Girard. Il m’avait regardé, puis m’avait répondu (je cite de vieille mémoire et en substance) : « Mais c’est qu’il ne s’occupe de rien de ce que nous faisons ». Circulez, y a rien à voir ! Un partout la balle au centre.

J’aurais quant à moi tendance à me méfier davantage de Girard que de la psychanalyse, et pour une raison précise : avec, et surtout après la publication de Des Choses cachées depuis la fondation du monde, il a viré au militant chrétien. Je précise que Denis Vasse était prêtre jésuite, mais n'a jamais confondu sa foi avec les choses de la science. Je n'en dirai pas autant de Girard. Chacun fait ce qu’il veut, mais quand on est militant, cela jette un drôle de jour sur l’objectivité des savoirs établis à l’université, qui sont davantage faits pour enrôler les adeptes d’une croyance que pour former des esprits à la méthode scientifique.

Je ne prendrai comme exemple que Judith Butler, militante avouée de la cause lesbienne, avec sa théorie du « genre ». Soit dit par parenthèse, on peut s’étonner que les affirmations qui forment le socle du « genrisme », et qui enfoncent les vieilles portes ouvertes du vieux débat « nature / culture », aient contaminé aussi facilement autant de soi-disant bons esprits, dotés d'un soi-disant bon sens, lui-même soi-disant rassis.

On s’étonne moins quand on voit que la théorie du genre sert de drapeau à tous les militants de la « cause » homosexuelle : nulle objectivité là-dedans, mais une arme, et une arme aux effets dévastateurs, car son champ d’action est le langage lui-même, le sens des mots et la façon dont ils désignent les choses. Les adeptes, ici, obéissent au raisonnement : « Puisqu'on ne peut pas tordre les choses, commençons par tordre les mots ». Et on peut dire qu'ils ont réussi, au-delà de toutes leurs espérances, à les tordre, les mots. Regardez ce qu'ils font aujourd'hui, au nom de l' « ÉGALITÉ » !

Revenons à René Girard et à Des Choses cachées …. En dehors des salades que l’auteur commence à débiter sur la supériorité du christianisme, je garde de la lecture de ce gros bouquin le souvenir d’une idée qui me semble encore étonnante de pertinence : à observer les bases du christianisme à travers une grille de lecture « sacrificielle » (le rite religieux conçu et mis en œuvre pour expulser d’une communauté humaine la violence accumulée, dangereuse pour sa survie, en la déviant sur un seul individu), Jésus Christ apporte une innovation radicale.

Si j’ai bien tout compris, la mort du Christ sur la croix est le premier sacrifice raté, le premier sacrifice qui échoue à rétablir la paix dans la communauté dont il devait raffermir la cohésion. En tant que sacrifice humain comparé à tout ce qui s’est pratiqué et se pratique dans les sociétés, primitives ou non, la mort du Christ est un ratage complet. Le dernier des sacrifices humains, si l’on veut, du fait qu’il est le premier sacrifice inefficace. Et en même temps, il s’avère comme façon radicalement nouvelle d’envisager le Mal.

Un ratage, pour la raison très simple que la victime est reconnue et déclarée innocente, alors que la « bonne » victime est celle sur la tête de laquelle s’est concentré tout le Mal accumulé, et dont toute la communauté doit pouvoir dire qu’il était juste de la tuer, au motif qu’elle était coupable.

Le message du Christ, de ce point de vue, est clair : s’en prendre à un individu innocent, et croire ainsi expulser hors de soi le Mal, c’est commettre une injustice, voire un crime. Ce n’est pas parce que vous tuez un homme (choisi ou non au hasard) que vous chassez le Mal de la communauté. A cet égard, je suis bien obligé de reconnaître que la base du christianisme constitue une avancée décisive sur ce qu’on appelle la « mentalité primitive ». Le Christ est le premier à dire que le Mal est au-dedans de chacun, et que pour le rejeter au-dehors, il faut s’y prendre autrement.

On dira ce qu’on veut, mais c’est un vrai Progrès.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la gueule ouverte, pierre fournier, écologie, rené girard, la violence et le sacré, des choses cachées depuis la fondation du monde, psychanalyse, denis vasse, sigmund freud, judith butler, lesbienne, théorie du genre, jésus christ, christianisme, bouc émissaire

samedi, 02 mars 2013

VOLUME TROIS : CANETTI ET LE MONDE

JOHN DOOGS, DIT "L'INDESCRIPTIBLE"

***

Dans les trois volumes d’Histoire d’une vie, d’Elias Canetti, apparaît en de multiples occasions un trait de caractère que je trouve central. Quand commencent les premiers heurts avec sa mère, qui tempête contre ses goûts littéraires et artistiques, qu’elle juge trop peu virils, on le voit poindre, ce trait de caractère : un rocher qui reçoit, les unes après les autres, les déferlantes de la mer déchaînée. Du moins est-ce l’impression que ça m’a donnée.

La mère est évidemment un personnage trop particulier pour servir de preuve. On dirait qu’il attend que ça passe, mais sans jamais rien concéder de ce qui lui importe. En une seule occasion, il se laisse aller à lui raconter des bobards. Elle vit à Paris avec ses deux autres fils, Georg et Nissim, devenu Jacques, celui-là même qui, plus tard allait faire la pluie et le beau temps dans la chanson parisienne. Canetti vit à Vienne. La femme de sa vie est Veza. Sa mère le sait, et ça lui ronge les sangs de jalousie : elle ne supporte pas l’idée que son fils puisse être sous l’emprise d’une autre femme qu’elle-même.

Alors Elias, pour avoir la paix à cet égard au moins, invente non pas une mais deux femmes, entre lesquelles son cœur balance. Il brode à l’infini des circonstances et des anecdotes qui sont autant de rideaux de fumée dressés entre sa mère et son amour. Car il redoute par-dessus tout que sa mère, en cas de rencontre avec Veza, ne lui détruise beaucoup de choses qui lui sont essentielles, voire vitales. Son frère Georg, dont il est le plus proche par l’âge, y croit tellement qu’il reproche à Elias d’avoir indignement laissé tomber Veza. Elias ne le détrompe pas.

Ce qui caractérise Elias Canetti, c’est la connaissance aiguë de ce qu’il est, doublée de la volonté indomptable de faire ce qu’il a décidé de faire. Certes, il les a bien achevées, ses études de chimie, elles donnent même lieu à quelques scènes croustillantes, quand il travaille au laboratoire. Donner quatre ans de sa vie pour donner le change, il faut quand même le faire. Mais ce fils avait le sens de l’obéissance à l’autorité : quand sa mère lui avait, tout jeune, interdit de lire Strindberg, dont les livres jaunes étaient empilés sur la table, l’idée d’en ouvrir un ne lui serait pas venue à l’esprit.

Ce que je voulais dire, avec l’image du rocher, c’est que même face à des gens qu’il respecte, admire ou aime, il ne cède rien de ce qu’il est ou croit. Il a de longues confrontations verbales avec Veza, la bien aimée qui sait lui résister, et même faire jeu égal avec lui dans des conversations de haute tenue. Ce sont deux existences solides qui se font face. Il ne lui cache rien de l’écriture de son roman. Elle le critique. Il n’en a cure et va son chemin. Mais elle aussi est solide comme un roc.

Mais si Veza deviendra sa femme, il croise bien d’autres grandes personnalités du Vienne des années 1930, à commencer par Hermann Broch, qui a écrit un premier chef d’œuvre avec Les Somnambules, et qui est en train de mijoter La Mort de Virgile, autre chef d’œuvre, dont la lecture laisse confondu de respect. Robert Musil, l’auteur de l’énorme (à tous les points de vue) L’Homme sans qualités, est une autre de ces personnalités marquantes.

Il se trouve que j’ai la chance d’avoir lu ces œuvres avant celle de Canetti, et qu’en lisant ce dernier, ces divers univers littéraires sont entrés dans une singulière résonance. Musil est un homme étrange, très sobre dans l’expression de ses sentiments à l’égard des personnes. Il marque une sympathie à Canetti après avoir assisté à une lecture (par les soins de l’auteur) de son manuscrit dans un salon viennois.

Musil est un homme étrange, très sobre dans l’expression de ses sentiments à l’égard des personnes. Il marque une sympathie à Canetti après avoir assisté à une lecture (par les soins de l’auteur) de son manuscrit dans un salon viennois.

Malheureusement, le jour où cette sympathie doit se renforcer, Elias commet l’impair impardonnable de citer à Musil la longue lettre que vient de lui envoyer Thomas Mann (que celui-ci déteste sans doute, comme il déteste James Joyce), à qui il a envoyé son livre enfin publié. Musil lui donne à peine la main, pour s’éloigner de lui à tout jamais.

Hermann Broch n’est pas n’importe qui non plus, et Canetti a lu Les Somnambules, qui vient de paraître (1931). Lui n’a rien publié. Il respecte le livre, mais il respecte encore plus la démarche qu’un tel ouvrage suppose de la part de l’homme qui l’a écrit, en particulier la dernière partie (1918. Huguenau ou le réalisme), assez directement inspirée des techniques d’écriture de James Joyce dans Ulysse (que j’ai lu en 2009).

Hermann Broch n’est pas n’importe qui non plus, et Canetti a lu Les Somnambules, qui vient de paraître (1931). Lui n’a rien publié. Il respecte le livre, mais il respecte encore plus la démarche qu’un tel ouvrage suppose de la part de l’homme qui l’a écrit, en particulier la dernière partie (1918. Huguenau ou le réalisme), assez directement inspirée des techniques d’écriture de James Joyce dans Ulysse (que j’ai lu en 2009).

Plusieurs choses importantes séparent Broch et Canetti sur le plan intellectuel, à commencer par la psychanalyse, dont Broch est un adepte, alors que Canetti la rejette formellement (il a été très déçu par la lecture de Psychologie des masses de Sigmund Freud qui, selon lui, n’explique pas grand-chose).

Ces différences ne les empêchent pas de se tenir en haute estime mutuelle et d’avoir des conversations de haute altitude, dont il livre un exemple fascinant en cours de route. Ici revient la même image du rocher, encore que celui-ci soit double : deux rocs d’égale compacité échangent leurs vues au sujet de quelques petites choses : l’humanité, l’art, la littérature, … On a l’impression qu’ils ont non seulement tout lu, mais qu’ils ont tiré de leurs lectures une façon de penser le monde, une morale, une esthétique. Imaginez deux rochers en conversation.

Je ne voudrais pas que ces notes s’allongent démesurément. Je n'ai pas parlé d'autres rencontres, qui donnent lieu à des portraits très forts : le sculpteur Wotruba, le terrible chef d'orchestre Hermann Scherchen, le compositeur Alban Berg, le peintre Merkel (avec au front le troisième oeil de sa blessure de guerre).

Je n'ai rien dit du bain de vitriol dans lequel il plonge Alma, la veuve de Gustav Mahler, qui prétend faire la pluie et le beau temps dans le bocal culturel viennois. Ni de sa fille Anna, sculpteur élève de Wotruba, avec qui il a une très brève histoire d'amour mais qui lui gardera de l'amitié. Ni de sa fille Manon Gropius à la vie et à l'enterrement déchirants. Ni de l'insupportable Werfel, l'écrivain arrogant parce qu'il est le protégé (l'amant?) d'Alma.

Je n'ai rien dit de tant de choses. Tiens, quand il est à Zurich, le vieux qui promène son saint-bernard : « Dchoddo ! Viens chez papa ! ». Eh bien, le chien s'appelle Giotto, et le monsieur Ferruccio Busoni en personne.

Je me suis restreint à quelques points, peut-être même pas tous ceux qui ont le plus retenu mon attention en lisant : la sélection présente est d’une lamentable pauvreté, et ne saurait rendre compte du foisonnement bourgeonnant qu’on découvre dans cette œuvre importante. J’envie ceux qui ont encore à la découvrir.

Monsieur Canetti, merci pour tout. Humble respect.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, monstres, freaks, littérature, élias canetti, vienne, histoire d'une vie, hermann broch, les somnambules, la mort de virgile, robert musil, l'homme sans qualités, thomas mann, james joyce, ulysse, sigmund freud, psychologie des masses, wotruba, hermann scherchen, alban berg, gustav mahler, alma mahler

lundi, 10 décembre 2012

EDWARD BERNAYS, HERAUT, ZERO OU HEROS ?

Pensée du jour :

PHOTOGRAPHIE DE GUILLAUME HERBAUT, ENVIRONS DE TCHERNOBYL

« "Il y a beaucoup de choses dans le grand chosier", écrit Littré au mot "chosier", qui n'a jamais été employé qu'une fois dans la littérature française. Précisément dans cette expression-là. Par Rabelais, si j'ai bonne mémoire. Et Littré reste vague dans sa définition. Mais il n'a pas besoin d'être précis. Tout le monde comprend que dans le grand chosier il ne saurait y avoir que beaucoup de choses ».

ALEXANDRE VIALATTE