mercredi, 09 octobre 2019

ECOLOGIE ? VIVA LA MUERTE !

Jamais la lecture d’un livre ne m’avait mis dans un tel état de colère. Jamais, je crois, je n’avais autant bouilli de rage du fait de ce que je lisais. Je m’empresse d’ajouter que Stéphane Foucart, son auteur, n’y est pour rien : au contraire, son livre est un impeccable acte d'accusation contre tout ce qui tourne autour de l'industrie chimique appliquée à l'agriculture.

Ce qui est un peu désespérant, c'est le mal de chien que se donne l'auteur pour établir la vérité des faits, et pour réfuter avec patience, précaution et méthode les pseudo-arguments de gens qui ne sont rien d'autre que des ennemis de la vie : à quoi sert de faire du "fact-checking" et de disséquer les mensonges quand ceux-ci tiennent le haut du pavé ? Que peut un livre contre les puissances négatives ?

Foucart est loin d’être un inconnu pour les lecteurs du Monde avides d’informations sur l’état physiologique de la planète : il dirige la rubrique où atterrissent toutes les informations sur le réchauffement climatique, la déforestation, la fonte des glaciers, bref : la rubrique « Environnement ». On ne dira jamais assez de bien de cette partie du journal Le Monde : voilà du vrai journalisme !

Dans Et le Monde devint silencieux (Seuil, 2019, le titre rend hommage à Printemps silencieux, livre fondateur du combat écologique de Rachel Carson, paru je crois en 1962 – bientôt soixante ans !!), Stéphane Foucart décrit minutieusement le mécanisme d’un véritable crime contre l’humanité qui se commet impunément depuis les années 1990 dans le monde entier.

L’arme du crime porte un nom difficile : « néonicotinoïdes », souvent apocopé dans le livre en « néonics ». Il s’agit d’un ensemble de molécules mises sur le marché (1993 en France) pour éradiquer définitivement les ennemis désignés des agriculteurs et des récoltes : les insectes ravageurs. C'est nouveau : leur effet principal n'est pas directement létal (= mortel), mais "sublétal" : l'insecte est amoindri (immunité, activité, etc.), mais le résultat est finalement le même.

Ces produits portent des noms imprononçables : imidaclopride, thiaméthoxame, clothianidine, sulfoxaflor, etc. Le fipronil, quant à lui, s’il est un phénylpyrazole (encyclopédie en ligne), appartient à la même bande de tueurs à gages (c'est exactement ça). Cette mafia d’exécuteurs est dirigée par des parrains dont la raison d’être s’appelle l’agrochimie : Bayer, Syngenta, Dow, Monsanto, BASF et quelques autres.

Cette « confrérie » de gens sûrement désintéressés, qui n'est pas loin de monopoliser la production des semences (voir la réglementation européenne des semences), a une seule loi : se rendre indispensable au monde, et devenir son fournisseur exclusif, pour garantir sa mirobolante rente annuelle, celle des royalties énormes qui leur sont versées par le monde en échange de leurs trouvailles « scientifiques » (qualificatif obligé, mais je mets quand même des guillemets), dont quelques noms figurent ci-dessus. Et la planète est disciplinée : tout le monde s'y est mis.

La grande trouvaille que toutes ces entités industrielles ont couvée et fait éclore, et qui a envahi les terres cultivables du monde entier, c’est l’enrobage : chaque graine, au lieu d’être semée comme autrefois pour être aspergée ensuite de divers produits nécessitant le port d'un scaphandre de cosmonaute pour celui qui les répand, est enrobée d’une coque aux vives couleurs, destinée à faire d’elle, quand elle se développera, une plante dont toutes les parties seront toxiques pour les insectes (mais pas que, comme on va le voir). On appelle ça un « insecticide systémique ». On a inventé la plante insecticide ! Fallait y penser.

Le problème, c’est que s’il s’en prend effectivement aux ravageurs, cet insecticide est incapable de les distinguer des non-ravageurs, et que tous les insectes qui s’y frottent, s’y piquent de façon irréversible, quelque bonnes que soient leurs intentions : les effets sont tout à fait indiscriminés. Ce qui veut dire que tout le monde y passe, y compris et surtout la vaste peuplade des pollinisateurs, au milieu desquels on trouve les abeilles de ruche, les abeilles solitaires, les papillons et les bourdons (ceux qui fécondent les reines).

Les études scientifiques dont Stéphane Foucart rend compte mettent en évidence le caractère infinitésimal des doses de produit qui suffisent pour perturber le système de repères des insectes, avec pour point final la mort, parfois en tas, mettant à mal le dogme de Paracelse : « C’est la dose qui fait le poison ». Ainsi, les scientifiques des grandes sociétés agrochimiques se sont montrés excellents dans la recherche de moyens d’extermination de la vermine (tiens, l'expression me rappelle quelque chose). Comme disait une publicité pour lessive il y a quelques décennies : « Touti rikiki, mais maouss costaud ! ».

Le plus étonnant, c’est que le monde fait aujourd’hui mine de s’étonner, et même de se scandaliser (enfin, pas trop quand même) du fait qu’un insecticide accomplisse la tâche pour laquelle il a été fabriqué : tuer les insectes. Il faut savoir ce qu’on veut.

Ce qui me met dans une colère noire, à la lecture du livre de Foucart, c’est d’abord le cynisme des firmes et des « scientifiques » à leur service face aux effets dévastateurs de leurs produits. Le plus scandaleux, c’est l’aplomb avec lequel, non seulement elles mentent, mais se débrouillent par-dessus le marché pour donner à leurs mensonges l’air, le parfum et le goût de la vérité. Le culot des chimistes de l'agriculture va jusqu'à financer généreusement des organisations de défense de l'environnement (p.264).

Ce qui me met aussi en colère, ce sont les trésors de patience, de méthode, de recherche, d’argumentation qu’est obligé de dépenser Stéphane Foucart, à la suite des scientifiques réellement attachés à la manifestation de la vérité, pour démonter le mécanisme des « vérités alternatives » que voudrait imposer l’industrie agrochimique et pour défaire minutieusement les nœuds dont elle a embrouillé l’approche du problème.

J'enrage des précautions de Sioux que Foucart est obligé de prendre pour n'être pas pris en flagrant délit d'erreur, de négligence ou d'oubli par des bandits sans scrupule. Quelle énergie gaspillée dans le démêlage des écheveaux emberlificotés à dessein et à plaisir par les firmes industrielles !!! Les premiers abusés, bien sûr, c’est le public en général, mais aussi, pas loin derrière, les décideurs en dernière instance, pour le coup supposés s’être fait une opinion sur des bases solides avant d'apposer leur signature au bas d'un décret.

Les criminels ont développé pour cela des stratégies qui ont quelque chose de diabolique. La première est d’admettre que leurs produits ont peut-être des effets néfastes, mais de noyer cette cause possible dans un océan d’autres causes éventuelles (« causalités alternatives »). Je n'énumère pas, mais les chimistes ont en particulier désigné à la vindicte les ravages que fait dans les ruches une bestiole nommée « varroa », parasite effectivement peu sympathique, mais dont les dégâts sont loin de suffire à expliquer l’ampleur du désastre. Cela s'appelle "faire diversion".

La deuxième stratégie est tout aussi maligne. Elle consiste à constater, comme tout le monde, qu’il y a un problème, mais qu’en l’état actuel des connaissances dûment établies, on n’en sait pas assez pour trancher dans un sens ou dans l’autre. Il faut continuer la recherche, inlassablement (sous-entendu : interminablement). Il faut faire des efforts pour parvenir bientôt (?) à une certitude incontestable.

Encore un gros mensonge : les malfaiteurs s’efforcent en réalité, dans des articles qui ont toutes les apparences du sérieux, d’asséner benoîtement leurs vérités en occultant les dizaines ou les centaines d’études plus récentes parues dans des « revues à comité de lecture » qui prouvent à coup sûr que les coupables sont les néonicotinoïdes : « Les ressources de l'industrie des pesticides, sa capacité à générer de la controverse et à pénétrer le débat public pour créer le doute sont sans limites » (p.283).

La troisième stratégie, qui me met encore plus en rogne, prend pour cible les instances administratives et les cercles de la décision, qui ont en théorie le pouvoir (et le devoir) de réglementer les mises sur le marché, et d’interdire éventuellement tout ce qui est susceptible de nuire à la santé des hommes et à la qualité de leurs aliments et de leur environnement. Le seul message des industriels : entretenir le doute (voir Naomi Oreskes et Erik Conway, Les Marchands de doute, Le Pommier, 2012, commenté ici même en février 2012 ; à noter que, sauf erreur de ma part, Foucart ne mentionne nulle part ce livre important : c'est bizarre). Rien n'est sûr, faut voir, ptêt ben qu'oui, p'têt ben qu'non.

Administrateurs et politiciens sont obligés, pour les questions où ils sont incompétents, de s’en remettre à des connaisseurs, des professionnels, des spécialistes, bref, des experts. L’essentiel se passe alors au sein de comités (commissions, agences, cellules, etc.) chargés de rassembler une documentation complète et des informations sûres, puis de transmettre aux autorités le dossier, assorti d’un avis supposé autorisé. L'art des industriels consiste ici à introduire leurs affidés dans les instances officielles pour orienter les décisions. A cet égard, ils sont d'une remarquable efficacité.

Car il se passe quelque chose d’étrange dans la circulation des personnes qui composent ce comité : on appelle ça les « portes tournantes ». Telle spécialiste (le nom importe peu) reconnue par tous ses pairs dans sa discipline, après avoir travaillé pour telle grande firme, est désignée pour diriger le comité en question. avant de continuer sa belle carrière au sein d'une autre multinationale qui produit les insecticides en question. Comme par hasard, le rapport rendu au commanditaire n’est pas défavorable aux « néonics ». Que croyez-vous qu’il arrive ? L’interdiction attendra. Comment qu'on torde la chose, cela s'appelle être juge et partie (ou "conflit d'intérêts", ou "manger à deux râteliers" si vous voulez).

L'interdiction attendra d’autant plus longtemps que le comité en question suggère de « continuer la recherche ». On n’en sait jamais assez, n’est-ce pas. « More research », voilà une litanie qui permet aux industriels de la chimie agricole de gagner de précieuses années et de diffuser en abondance leurs produits de par le monde, quitte à rendre leur usage irréversible.

Dernier argument des chimistes : réfuter les expériences des scientifiques extérieurs aux entreprises sur les effets de leurs produits, au motif qu’elles se déroulent à l’abri des conditions réelles, derrière les murs des laboratoires, et non « en plein champ ». Or, et Foucart le sait, c’est là que le bât blesse. Comment en effet conduire un protocole expérimental en toute rigueur dans un environnement où abondent les interactions, les facteurs adventices, les données inanalysables ? C’est horriblement difficile : « "obtenir des preuves en situation réelle" signifie en réalité, bien souvent, "ne pas pouvoir obtenir de preuves" » (p.239).

Moi, je connais le seul moyen de contrer cette stratégie, mais je sais aussi qu’il est totalement utopique : ce serait d’inverser la charge de la preuve. Exiger des marchands de poisons qu’ils démontrent scientifiquement, avant de les mettre sur le marché, l’innocuité de leurs substances pour les populations, pour les sols, pour les insectes pollinisateurs – et pour les oiseaux. Ce n’est pas pour demain la veille. Et pourtant, il est incompréhensible qu'il soit plus facile de faire circuler dans la nature 100.000 (cent mille !!!) molécules chimiques que d'en interdire quelques-unes (projet REACH savamment torpillé).

Vous avez dit "Oiseaux" ? Après avoir méticuleusement exploré les raisons pour lesquelles les pare-brise de nos voitures sont encore transparents après des centaines de kilomètres, Stéphane Foucart complète le tableau avec un aperçu sur la conséquence logique de la disparition des insectes : la disparition des oiseaux. Cette conséquence est tellement évidente (les oiseaux de nos campagnes se nourrissent pour une bonne part d’insectes et de graines) qu’on devrait pouvoir se passer de la décrire. Mais les dégâts sont réels, et prouvés : l'assassin de la vie n'est pas un individu ou une entreprise, fût-elle de dimension mondiale. C'est un système : celui sur la base duquel tout notre mode de vie s'est édifié (pour faire court : industrialisation de tout).

Un espoir cependant. Certaines machines administratives sont particulièrement lourdes à mouvoir. Tout ce qui est institutionnel est, on l'a vu, susceptible d'être infiltré par des agents de l'agro-industrie. C'est pour contourner l'obstacle qu'un groupe de volontaires se met en place en 2010 : le Task Force on Systemic Pesticides, TFSP. D'abord une dizaine, le collectif s'étoffe, se structure et se propose d'inventorier tout le savoir sûr accumulé sur les néonicotinoïdes.

Deux personnes seulement connaissent la liste des membres : tout le monde sait la puissance de feu, d'intimidation, voire de terreur de l'industrie : « L'ampleur de l'influence des firmes sur les organismes de recherche ou d'expertise, nationaux ou internationaux, voire sur les grandes ONG de conservation de la nature, donne toute sa valeur à la TFSP » (p.268). Ces travaux (qu'il faut bien qualifier de militants, tant ils se déroulent en milieu hostile, pour ne pas dire guerrier : il faut avoir le courage bien accroché), quand ils sont publiés, suscitent des levées de boucliers, des accusations, des insinuations, des manœuvres douteuses, des campagnes malveillantes. On voit clairement qui est aux manettes.

Je le disais, le livre de Stéphane Foucart est un acte d'accusation. L'essai est irréfutable : sur les effets des "néonics", sur l'hallucinante guerre livrée par les firmes agrochimiques à la vérité scientifique et à la vie sur terre, sur l'exténuante lutte des gens honnêtes pour donner force de loi à la vérité scientifique, l'accumulation des données factuelles est telle qu'il est impossible de douter.

Et tout ça pour quel bénéfice agricole en fin de compte ? Le titre du dernier chapitre le laisse entrevoir : "Un mal inutile" (on est loin du petit conte scabreux de Voltaire : Un Petit mal pour un grand bien).

L'incroyable, l'inadmissible, le scandaleux, c'est que nous voilà un quart de siècle (1994) après les premières alertes sur les néonicotinoïdes par des apiculteurs français, et qu'une foule de décideurs en sont encore à pinailler sur les solutions, et même sur le diagnostic. Combien de claques faudra-t-il leur envoyer dans la figure avant qu'ils consentent à montrer un peu de courage ? Comment faire rendre gorge à des ennemis du genre humain qui ont fait des paysans des complices de leur crime ?

Je serais Greta Thunberg, j'aurais des sanglots dans la voix, et ça me ferait pleurer en public à la tribune de l'ONU. Bon, peut-être qu'elle devrait, mais étant au four du réchauffement climatique, elle ne peut pas être aussi au moulin de l'empoisonnement chimique. Il se trouve, heureusement, que je ne suis pas cette détestable comédienne (elle ose lancer : « How dare you ? You have stolen my dreams ! », et puis quoi encore ? On croit rêver.) qui se fait applaudir par les gens qu'elle vient d'accuser.

Avec mon optimisme légendaire, je me mets dans la peau de M. Monsanto-Bayer-Syngenta, et je pose la question stalinoïde et stalinoïforme : « Stéphane Foucart, combien de divisions ? ».

J'ai, hélas, la réponse.

Voilà ce que je dis, moi.

Note 1 : sur la prévision (qui n'est pas une prédiction) de la manifestation de l'effet de serre du fait des activités humaines, voir les terribles pages 19 et suivantes de Stéphane Foucart : « Dans les années 1980, toute la connaissance sur le réchauffement n'était certes pas réunie. Mais toute la connaissance nécessaire pour agir était là » (p.20). « L'échec de la lutte contre le changement climatique, c'est l'échec d'une médecine qui craint plus l'erreur de diagnostic que la mort du patient » p.22).

Note 2 : sur le programme du livre : « ... les firmes agrochimiques exercent aujourd'hui, directement ou non, une influence sur le financement de la recherche, sur l'expertise, sur la construction des normes réglementaires, sur la structuration du savoir au sein de sociétés savantes, des universités et des organismes de recherche publics. Et même sur les organismes de défense de la nature » (p. 25). On est tout de suite fixé, même si certaines turpitudes (c'est tout le contenu du livre) dépassent l'entendement.

09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stéphane foucart, journal le monde, et le monde devint silencieux, éditions du seuil, écologie, défense de l'environnement, insecticides, néonicotinoïdes, imidaclopride, rachel carson, printemps silencieux, agrochimie, phytosanitaires, bayer, monsanto, syngenta, novartis, basf, collapsologie, effondrement des populations d'insectes, apiculteurs, c'est la dose qui fait le poison, naomi oreskes, les marchands de doute, néonics, greta thunberg

mercredi, 02 mai 2018

EN ATTENDANT L'EFFONDREMENT 3

24 juin 2015

3/3

Bon, je ne vais pas refaire le bouquin. J’en viens au reproche principal : Pablo Servigne et Raphaël Stevens sont finalement des « fashion-victims » : victimes de la mode de la psychologie sociale, qui sévit apparemment plus que jamais outre-Atlantique. Ils font de la psychosociologie LA clé à ouvrir toutes les portes de toutes les serrures de toutes les sociétés modernes : tout se passe dans le crâne des gens, autrement dit : il suffit d'appliquer à la psychologie des foules quelques techniques adéquates et de savoir sur quels boutons appuyer pour amener les dites foules à agir dans le sens souhaité par quelques décideurs "éclairés". On appelle ça la propagande. Cela pourrait s'appeler avec plus de justesse : la dénégation du réel.

Bon, je ne vais pas refaire le bouquin. J’en viens au reproche principal : Pablo Servigne et Raphaël Stevens sont finalement des « fashion-victims » : victimes de la mode de la psychologie sociale, qui sévit apparemment plus que jamais outre-Atlantique. Ils font de la psychosociologie LA clé à ouvrir toutes les portes de toutes les serrures de toutes les sociétés modernes : tout se passe dans le crâne des gens, autrement dit : il suffit d'appliquer à la psychologie des foules quelques techniques adéquates et de savoir sur quels boutons appuyer pour amener les dites foules à agir dans le sens souhaité par quelques décideurs "éclairés". On appelle ça la propagande. Cela pourrait s'appeler avec plus de justesse : la dénégation du réel.

Je résume un peu brutalement les présupposés des auteurs, mais c'est à peu près à ça que revient l'ensemble de la démarche, qui repose sur le socle d'un optimisme à toute épreuve (pourtant nié par les auteurs). Je m'étonne que Paul Jorion ait manifesté tant de considération pour un tel "manuel" (sous-titre lisible en couverture : "Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes", décalque du titre de Beauvois et Joule sur la "Manipulation" : voir hier). A la question : "Que faire ? ", ils répondent : "Agir sur les mentalités". Et c'est là que je me mets à les considérer comme des foutriquets. Des olibrius. D'ailleurs, il suffit de lire pour s'en faire une idée.

Cela commence avec la quatrième de couverture, qui nous apprend en effet que le premier est ingénieur agronome et docteur en biologie. Jusque-là, tout va bien. Mais il est présenté, plus étrangement, comme un « spécialiste des questions d'effondrement, de transition, d'agroécologie et des mécanismes de l'entraide ». Disons que ça devient pour le moins "bigarré". Le second affiche plus frontalement sa bizarrerie : il « est éco-conseiller. Expert en résilience des systèmes socio-écologiques, il est cofondateur du bureau de consultance Greenloop ».

"Expert en résilience" ! "Bureau de consultance" ! Tudieu ! Mazette ! Quelles cartes de visite ! Mais ça me donne plus envie de ricaner que de me laisser impressionner : "spécialiste", "expert" et, pire encore, "consultant", Allez, vas-y, fais mousser ! Non, franchement, il y a amplement de quoi se méfier. Quand des auteurs mettent en avant autant de "spécialités" (sic) disparates, pour ne pas dire hétéroclites, ça commence à sentir le "pipeau". J'ajoute que de telles cartes de visite vous ont un furieux parfum d'Amérique, ce que confirme l'origine très largement américaine des travaux auxquels ils se réfèrent dans leurs 429 notes en fin de volume.

Et puis qu’est-ce qui leur prend, à ces "lucides", de poser pour finir la question de savoir ce que pense l’opinion publique et comment on pourrait corriger les mentalités et les façons d’agir ? Je ne fais quant à moi aucune confiance aux « petits gestes quotidiens », grand slogan de l'intimidation et de la culpabilisation de la masse des gens qui ne font que subir le mode de vie de tout un chacun, mode de vie qui ne dépend de personne en particulier, mais découle d'un système organisé. Tous les acteurs de l'économie, depuis la prospection et l'extraction jusqu'à la gestion des déchets produits, en passant par la conception, la fabrication et la distribution des objets, sont les maillons d'une seule chaîne.

Le bouquin de Beauvois et Joule (voir hier) est très instructif, mais je me méfie de la propagande et de la manipulation comme de la peste. La psychologie sociale qui nous vient des USA a trop de relents de "gestion" des foules, si vous voyez ce que je veux dire. Quitter l'examen des faits pour explorer le champ de l'opinion, est-ce bien sérieux ? Se proposent-ils de lutter contre le capitalisme en bourrant le crâne des masses ? En pratiquant la "psychologie comportementale", cette discipline à tendance totalitaire qui ne vise à rien de moins qu'adapter l'individu aux contraintes qui lui sont faites par ses conditions de vie.

L’essentiel se passe-t-il dans le monde des représentations ou dans le monde concret ? S’agit-il de modifier les façons de voir ou les façons de faire ? S'agit-il d'adapter les individus à un monde de plus en plus invivable ? On le sait, la psychologie sociale sert principalement à peser sur les représentations pour corriger les comportements (ou de préférence l'inverse, selon Beauvois et Joule, et leurs inspirateurs américains), mais seulement en direction des masses laborieuses. Et son moyen d'action est la propagande. Il serait plus intéressant de se demander comment modifier le regard des grands décideurs.

On voit bien là l’influence de redoutables gourous, dont l’ancêtre se nomme Edward Bernays, le prophète du « gouvernement invisible », le double neveu de Sigmund Freud (par sa mère et par sa tante), qui est à l’origine de l'emprise actuelle de la publicité, qui est allée chercher dans le subconscient, grâce aux découvertes de la psychanalyse, les « motivations profondes » qui orientent les comportements des acheteurs de marchandises. Le cœur du bouquin de Servigne et Stevens est en définitive un éloge "de fait" de la propagande, et un appel pathétique à son intensification. Le livre de Bernays date de 1928. C'était le livre de chevet d'un certain Joseph Goebbels, ministre de la propagande sous un certain Führer nommé Adolf Hitler.

nomme Edward Bernays, le prophète du « gouvernement invisible », le double neveu de Sigmund Freud (par sa mère et par sa tante), qui est à l’origine de l'emprise actuelle de la publicité, qui est allée chercher dans le subconscient, grâce aux découvertes de la psychanalyse, les « motivations profondes » qui orientent les comportements des acheteurs de marchandises. Le cœur du bouquin de Servigne et Stevens est en définitive un éloge "de fait" de la propagande, et un appel pathétique à son intensification. Le livre de Bernays date de 1928. C'était le livre de chevet d'un certain Joseph Goebbels, ministre de la propagande sous un certain Führer nommé Adolf Hitler.

Comme si l’histoire du capitalisme se réduisait à une sorte d’histoire des mentalités. Une histoire fondée sur l'individu quintessentiel et ses croyances. C’est aussi faux que niais. L’énormité de cette façon de voir éclate dans quelques formules qui dessinent une sorte de paysage façonné par l’idéologie dominante : « Le processus de deuil traverse plusieurs étapes, selon le processus bien connu établi par Elisabeth Kübler-Ross, la psychologue américaine spécialiste du deuil … » (p. 232-233). Pour les auteurs, le deuil en question est celui qu'il faudra faire un jour prochain de la civilisation thermo-industrielle : retour à "Silex and the city" ? Prennent-ils acte, ce faisant, du caractère inéluctable de l'effondrement ? Non, ce serait trop simple.

La phrase citée ne me semble pas sérieuse : on est dans la gestion psychologique des foules (on pense à l'intervention des « cellules psychologiques » dans les collèges où a eu lieu un drame). Que je sache, le deuil n’est pas un concept scientifique, même si les psychologues s'entendent pour m'affirmer le contraire : il est d'abord un fait, qui découle d'un événement précis. Un fait aux effets imprévisibles : il y a des "veuves joyeuses". L'effondrement en cours, au contraire, est un événement diffus et insidieux : quand on voit le même paysage ou le même visage tous les jours, on a bien du mal à en percevoir la dégradation.

Comment faire son deuil d'un événement qui n'a même pas encore eu lieu ? D'un événement présenté comme possible ou probable, mais à déroulement lent, et au surplus indéfini ? Tant que les auteurs en restent au constat et à l'analyse des faits, leur démarche est d'une pertinence de marbre. La perfection dure 133 pages. Tout le reste, c'est-à-dire la plus grosse partie, qui s'attache à répondre à la question "Que Faire ?", sombre dans le ridicule et la pantalonnade. Voilà ce que ça donne, quand des intellos (en fait, "psychosociologie", c'est un grand sac d'abstractions hétéroclites) se prennent pour Superman et que l'idée leur prend de sauver le monde. Contentez-vous d'observer, de comprendre et d'analyser. Et d'expliquer ce qui se passe. Des scientifiques n'ont pas à s'efforcer de convaincre : ils ont à démontrer.

Petit florilège de la prose qu’on trouve à la fin de ce bouquin : « Le "travail" de deuil est donc à la fois collectif et personnel. Comme le soulignent les remarquables travaux de Clive Hamilton, Joanna Macy, Bill Plotkin ou Carolyn Baker, ce n’est qu’en plongeant et en partageant ces émotions que nous retrouverons le goût de l’action et un sens à nos vies. Il s’agit ni plus ni moins que d’un passage symbolique à l’âge adulte » (p. 233). L'âge adulte ? Non mais je rêve ! Ils en sont là, les auteurs ? A qui croient-ils s'adresser ? Et puis "remarquables travaux" : le lecteur est-il obligé de les croire ?

Un livre qui commence sur un ton on ne peut plus sérieux, mais qui finit sur le ton de la farce : non, messieurs Servigne et Stevens, vous n'êtes pas sérieux : vous êtes des clowns et même pas drôles. Allez, quelques drôleries quand même pour finir : « L’action constructive et si possible non-violente ne peut clairement venir qu’après avoir franchi – individuellement et collectivement – certaines étapes psychologiques » (p. 235). Vous avez noté "si possible non-violente" : on ne promet rien. Et toujours la sacro-sainte psychologie, bien sûr.

« D’abord parce qu’il est trop tard pour [faire son deuil], et ensuite, parce que l’humain ne fonctionne pas de la sorte. » « [L’action] permet dès le début de la prise de conscience de sortir d’une position d’impuissance inconfortable en apportant quotidiennement des satisfactions qui maintiennent optimistes » (p. 235). Il faut positiver, on vous dit.

Et cette perle : « Et si, tout en regardant les catastrophes les yeux dans les yeux, nous arrivions à nous raconter de belles histoires ? » (p. 217). Dans la gueule du dragon, souriez encore, vous êtes filmé.

Remarquez que celle-ci n'est pas mal non plus : « Ecrire, conter, imaginer, faire ressentir ... il y aura beaucoup de travail pour les artistes dans les années qui viennent » (p. 218). Des missions de l'art contemporain : il ne manquait plus que ça.

Et puis celle-ci : « ... car nous aurons grandement besoin de réconfort affectif et émotionnel pour traverser ces temps de troubles et d'incertitudes » (p. 236). Traduction : il est urgent de préparer les masses au pire et de les diriger vers le divan des psy, auprès desquels ils trouverons du réconfort en modifiant leur manière de voir. Besoin de consolation ? Adressez-vous à Leporello, quand il dit à Donna Elvira, au début de Don Giovanni : « Eh ! consolatevi ; non siete voi, non foste e non sarete né la prima, né l'ultima » (c'est pour introduire l' "air du catalogue" : consolez-vous, vous n'êtes ni la première, ni la dernière). Mais Stig  Dagerman a définitivement répondu : Notre besoin de consolation est impossible à rassasier (Actes Sud, cf. aussi la prenante œuvre musicale de Denis Dufour (même titre), le compositeur électro-acoustique aux pieds nus). Passons sur cette tentative de recours désespéré au sein maternel.

Dagerman a définitivement répondu : Notre besoin de consolation est impossible à rassasier (Actes Sud, cf. aussi la prenante œuvre musicale de Denis Dufour (même titre), le compositeur électro-acoustique aux pieds nus). Passons sur cette tentative de recours désespéré au sein maternel.

Plus américain que ça, tu meurs. Et je n'ai pas parlé de l'intuition et des émotions, indispensables ingrédients que les auteurs ajoutent à leur salade. « C’est en agissant que notre imaginaire se transforme » (p. 235). Certes ! Soit dit en passant, c’est tiré de la « théorie de l’engagement » chère à Beauvois et Joule (calquée sur des théoriciens américains), dans laquelle la « dissonance cognitive » (accomplir un geste en contradiction avec ses convictions supposées, qu'ils intitulent "soumission sans contrainte") se résout bientôt par une modification de la façon de penser pour adapter celle-ci aux actes qu'un manipulateur a obtenu que nous accomplissions. Le geste engage, paraît-il, et l'esprit, serviteur servile, apprend ce qu'il doit penser des actes qu'il a accomplis sous influence. Je rappelle que le titre de Beauvois et Joule est Petit traité de manipulation ...

C’est dans cette perspective que Servigne et Stevens nous invitent à changer radicalement notre façon de voir le monde : « … faire le deuil de notre civilisation industrielle … » (p. 238). Je vais vous dire : le problème de ce livre est double. Faisons abstraction de la première partie : il souffre 1 - d’être écrit au futur et 2 - de tomber dans la bouillasse psycho-sociale.

Le plus curieux ici est que les auteurs ont bien prévenu le lecteur au début : « Ce n’est pas non plus un livre pessimiste qui ne croit pas en l’avenir, pas plus qu’un livre "positif" qui minimise le problème en donnant des "solutions" au dernier chapitre » (p. 21). Toute la fin, malgré cette grande déclaration, est consacrée au « changement de mentalité », c'est-à-dire au "travail sur les représentations", et non pas au travail sur les faits et les choses. Autrement dit, elle tente de répondre à la question « Que faire ? ». Autrement dit, elle ne fait rien d'autre que de proposer des solutions. Autrement dit, les deux auteurs restent d'un optimisme indécrottable. Et c'est peu de dire que les solutions envisagées sont d'une niaiserie confondante, aussi aériennes que vaporeuses, pour ne pas dire nébuleuses.

Le recours à outrance à la psychologie sociale veut seulement dire que les auteurs croisent les doigts (et autres gestes magiques de conjuration du mauvais sort : pourvu que ...), et s'en remettent à l'espoir que les choses s'arrangeront toutes seules. On n'est pas loin de la pensée magique.

En réalité, le message involontaire du livre est d’un pessimisme noir, faute d’entrevoir des manières crédibles et fondées d’inverser les processus en cours. Peut-être Servigne et Stevens pensent-ils qu’un effort massif de propagande serait en mesure d’agir avec assez de force sur les mentalités pour obliger les populations à ... à quoi, au fait ? A se préparer au pire ? Tous deux votent, en masse et à l'unanimité, pour la manipulation des foules. Ils sont dans la croyance en la croyance.

Sans compter qu'on avale déjà des overdoses de propagande, je pose juste la question : qui détient le cordon de la bourse du financement de cette propagande ? Les ennemis de l’aéroport de Notre-Dame des Landes ? Soyons sérieux : sachant de quel côté se trouve le coffre aux picaillons, nous n'avons pas fini d'entendre chanter les louanges de ce "meilleur des mondes" qui est le nôtre. Et nous n'avons pas fini d'entendre le silence sur les conséquences qu'il entraîne.

Dommage que la cause environnementale soit défendue par de tels ouvrages.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : environnement, écologie, réchauffement climatique, comment tout peut s'effondrer, éditions du seuil, anthropocène, psychologie sociale, pablo servigne, raphaël stevens, ingénieur agronome, beauvois et joule, petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, pape françois, nicolas hulot, edward bernays, propaganda, sigmund freud, élisabeth kübler-ross, silex and the city, jul dessinateur, bande dessinée, leporello, don giovanni, donn'elvira, stig dagerman, notre besoin de consolation est impossible à rassasier, éditions actes sud, air du catalogue, denis dufour, notre dame des landes

lundi, 30 avril 2018

EN ATTENDANT L'EFFONDREMENT 1

22 juin 2015

Le pape François a raison !

1/3

Le monde est en mauvais état, ça commence à se voir et même à se savoir. Le pape François en personne s’en est aperçu, c'est dire (cf. son "encyclique" Laudato si). Mais l’Eglise catholique est dans un tel délabrement que je n’ai plus envie d’appuyer sur la détente. On nous fait un ramdam pas possible au sujet du ramadan. On s’est bien gardé, le 25 mars, de signaler aux chrétiens le jour de l’Annonciation, que je sache. Plus la France se musulmanise dans les médias et dans la rue (sur le refrain : « Il faut être tolérant, voyons ! »), plus j’ai envie de revendiquer les racines chrétiennes de ma culture, même sans avoir la foi. Mes racines les plus profondes sont là, et nulle part ailleurs. Puisque d'autres revendiquent avec force (et même parfois avec violence) leur identité, je ne vois pas pourquoi je n'affirmerais pas la mienne. Ce serait bien mon tour. Passons.

Le monde est en mauvais état, ça commence à se voir et même à se savoir. Le pape François en personne s’en est aperçu, c'est dire (cf. son "encyclique" Laudato si). Mais l’Eglise catholique est dans un tel délabrement que je n’ai plus envie d’appuyer sur la détente. On nous fait un ramdam pas possible au sujet du ramadan. On s’est bien gardé, le 25 mars, de signaler aux chrétiens le jour de l’Annonciation, que je sache. Plus la France se musulmanise dans les médias et dans la rue (sur le refrain : « Il faut être tolérant, voyons ! »), plus j’ai envie de revendiquer les racines chrétiennes de ma culture, même sans avoir la foi. Mes racines les plus profondes sont là, et nulle part ailleurs. Puisque d'autres revendiquent avec force (et même parfois avec violence) leur identité, je ne vois pas pourquoi je n'affirmerais pas la mienne. Ce serait bien mon tour. Passons.

Le pape a donc raison avec son encyclique dédiée à l’état de notre environnement naturel. Qu’on examine la santé de la planète, qu’on mesure les ressources en eau ou en alimentation (leur qualité, les substances diverses qu'on nous fait avaler), actuelles et futures, que l’on comptabilise les kilomètres carrés de forêts qui disparaissent, qu’on assiste, effaré et impuissant, à la cancérisation du Moyen Orient et de quelques régions d’Afrique par des mafias impitoyables armées de leur islam guerrier, chassant sur les routes de l’exil des troupeaux de réfugiés, qu’on écoute la litanie interminable des déboires économiques qui attendent encore la France, – quoi qu’on fasse, on ne peut que constater les dégâts.

Quand on aborde les problèmes un par un, on pourrait presque se prendre à espérer en des solutions, et se dire que le pire n’est pas toujours sûr. C’est quand on les met bout à bout que le tableau d’ensemble commence à apparaître et à devenir effrayant. C'est la somme des maux qui touchent la planète et l'humanité, c'est aussi la diversité de leurs causes et de leur origine qui finissent par paraître menaçantes et monstrueuses. Les lieux du monde où sévit le Mal sous toutes ses formes tendent à se multiplier, et les multiples façons dont le Mal s’exprime tendent à envahir le paysage. Même pas besoin d’être pessimiste : il suffit de se tenir informé et de garder ouverts les yeux et les oreilles.

C'est la raison pour laquelle on a bien du mal à comprendre l’optimisme, fanatique autant que ravageur, qui habite certains commentateurs et observateurs soi-disant « avertis », genre Laurent Mouchard-alias-Joffrin, de Libération (pas le seul, hélas), qui persistent dans une stupéfiante confiance dans le « Progrès » indéfini de l’humanité et dans les solutions techniques aux problèmes que la technique a engendrés (l'innovation au secours des dégâts des innovations précédentes : le pompier venant éteindre à coups de pétrole l'incendie qu'il a allumé).

Je n’ose croire qu’ils se vautrent sciemment dans le mensonge, sauf à imaginer qu’ils en tirent un bénéfice personnel, à la façon de ces « think tanks » à l’américaine qui, largement subventionnés par les intérêts de ceux qui y ont intérêt, vous déversent à la demande du climato-scepticisme comme s’il en pleuvait ou de la croyance absolue dans les bienfaits des OGM ou des néo-nicotinoïdes dans l’agriculture.

Je viens d’apprendre l’existence d’un livre (Osons rester humains. Les impasses de la toute-puissance) de Geneviève Azam au sujet de la si fragile toute-puissance de l'humanité actuelle. Je le lirai peut-être [ce n'est toujours pas fait trois ans après : effet de saturation ?]. La dame, à la radio, parle en tout cas de façon pertinente et mesurée. Et le vieux poids lourd Edgar Morin lui apporte son soutien en écrivant "Lu et approuvé" dans Libération du samedi 20 juin (même jour que le Terre à terre de Ruth Stégassy, qui avait invité Geneviève Azam dans son excellente émission, sur France Culture).

Mais aujourd’hui, je veux évoquer le petit volume de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer (Seuil, collection « Anthropocène », avril 2015). Car l’ambition de ce bouquin est précisément de mettre bout à bout les problèmes qui menacent l’humanité. Le sous-titre est éclairant : « Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes ». Je le classerai parmi les « mauvais bons livres ». Je dirai pourquoi.

« Collapsologie », donc. Pourquoi pas ? Le terme existe sans doute déjà, dans cette Amérique qui a tendance à nous envoyer, avec quelque retard, toutes ses trouvailles, jusqu’aux plus débiles, saugrenues et malfaisantes. Mais « générations présentes » est aussi à relever : pour les auteurs, les menaces qui pèsent sur la planète ne doivent pas être pensées dans un lointain futur, mais sont à prendre en compte dès aujourd’hui.

Va donc pour cette nouvelle discipline scientifique : la science des effondrements. Drôle d’idée quand même de faire de l’effondrement un objet d’étude scientifique. D’ériger l’effondrement en concept, en objet d’observation en soi. Je ne comprends pas bien cette tournure d’esprit, qui pose un objet largement conceptuel sur la paillasse pour voir s’il obéit à des lois qui lui sont propres.

Ça me fait un peu penser à une des définitions qu’Alfred Jarry donne de la « ’Pataphysique » : « … la ’pataphysique sera surtout la science du particulier, quoiqu’on dise qu’il n’y a de science que du général. Elle étudiera les lois qui régissent les exceptions … » (c'est dans les Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien). J'adore quant à moi les lois qui régissent les exceptions. Sans exception.

De là à voir dans « l’effondrement » un objet pataphysique, il y a un pas que je me garderai de franchir, tout en esquissant le geste. Je veux dire que j’ai un peu de mal à envisager un concept qui s’appellerait « effondrement » : il faudrait disposer d’une belle série historique d’effondrements passés pour difficilement en tirer des enseignements de quelque validité. L’Empire romain, les Mayas (qui sont cités), je veux bien, mais scientifiquement, ça paraît bien léger. Y a-t-il des "lois" qui président aux effondrements ? Ou, plus probablement, chacun est-il un exception ? Un cas unique ?

On n'est finalement pas très loin de la 'Pataphysique, il me semble. Que les auteurs n'aient aucun souci, ils ne risquent rien : « La 'Pataphysique est la science ... » (dernière phrase du Faustroll).

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : comment tout peut s'effondrer, pablo servigne, raphaël stevens, éditions du seuil, anthropocène, environnement, réchauffement climatique, écologie, pollution, église catholique, pape françois, vatican, encyclique, fête annonciation, ramadan, islam, musulmans, france, société, laurent joffrin, geneviève azam, osons rester humains, edgar morin, journal libération, collapsologie, pataphysique, alfred jarry, gestes et opinions du docteur faustroll, ruth stégassy, france culture, émission terre à terre

samedi, 31 mars 2018

PAPA, C'EST QUAND L'EFFONDREMENT ? 1/2

Je crois aujourd'hui que toutes les questions qu'on peut se poser sur la politique, l'économie, les relations entre les gens (la vie "sociétale") sont du pipi de chat par rapport à la question globale de la survie des êtres vivants sur la planète. Après la démonstration faite par les Allemands que 80% des insectes ont disparu du territoire en trente ans, on apprend que 30% des oiseaux "ordinaires" de nos campagnes ont également disparu en 15 ans. Les spécialistes de la biodiversité font des diagnostics à peu près identiques sur tous les continents. Qui s'en soucie ? J'ai du mal à prendre au sérieux tout ce qui ne tourne pas autour des questions de la survie de l'espèce humaine et de toutes les espèces vivantes. Ce ne sont pas, par exemple, quelques malades mentaux (je veux parler des "vegans") qui insultent un mort du Super U de Trèbes au motif qu'il était boucher qui me convaincront du contraire (écrit le 31 mars).

Je remets donc en ligne, plutôt deux fois qu'une, ce billet écrit le 13 décembre 2017.

Des nouvelles de l'état du monde (10).

1/2

Paul Jorion (encore lui) vient de publier A quoi bon penser à l’heure du grand collapse ? (Fayard). Pardonnons-lui l’anglicisme : l’anglais lui est si familier qu’il lui est devenu  naturel. Un « collapse », c’est un effondrement. Il en est convaincu : la catastrophe est inéluctable. J’avais suivi le conseil de lecture qu’il donnait dans le billet audiovisuel qu’il poste chaque semaine sur son blog ("Le temps qu'il fait") : j’avais lu Comment tout peut s'effondrer (sans point d’interrogation) de Pablo Servigne et Raphaël Stevens (Seuil, 2015).

naturel. Un « collapse », c’est un effondrement. Il en est convaincu : la catastrophe est inéluctable. J’avais suivi le conseil de lecture qu’il donnait dans le billet audiovisuel qu’il poste chaque semaine sur son blog ("Le temps qu'il fait") : j’avais lu Comment tout peut s'effondrer (sans point d’interrogation) de Pablo Servigne et Raphaël Stevens (Seuil, 2015).

Les auteurs constataient l’état déplorable de la planète dans une foule de domaines, et pronostiquaient le pire si rien n’était fait. La première partie du livre (jusqu’à la page 133, c’est l’état des lieux), donnait froid dans le dos, avec plein de petits graphiques montrant très bien l’emballement planétaire des productions et des destructions à partir de 1950.

Dioxyde de carbone, azote, méthane, poissons, forêts, températures, acidification, ...

J’avais hélas été horriblement déçu ensuite par ce qu’ils entrevoyaient et proposaient pour éviter que l’histoire humaine s’achève en eau de boudin. J'avais dit ici même cette déception dans mon billet du 24 juin 2015 (voir lien plus haut, et note en fin de billet). Au lieu de dire franchement et directement que le monde va à la catastrophe si les nantis du Progrès, du bien-être et de la technique (en gros : l'occident) ne renoncent pas à leur mode de vie de gaspillage et de dévoration des ressources, ils misaient tous leurs espoirs sur la nécessité de « changer les mentalités » (ben voyons, ma parole, ils n'ont pas compris ?), plaçant les solutions dans la sphère quasi-exclusive de la psycho-sociologie contemporaine, c’est-à-dire, pour aller vite, sur la capacité des moyens techniques et médiatiques de façonner les comportements de masse par une propagande judicieusement conçue. Comme si le problème et sa solution étaient là.

Comme si les atteintes à l’environnement se réduisaient aux habitudes de consommation inculquées aux populations. Comme si la question du mode de production des nuisances n’était pas concerné en premier lieu. Comme si - soit dit en passant - le rôle des sciences humaines était d'agir sur les orientations des sociétés (aveu de militantisme "scientifique" ?). La question qui me vient, à chaque invention de telles solutions, c’est évidemment toujours la même : « Comment tu fais, coco ? ». Car malheureusement pour les auteurs, on a lu Beauvois et Joule (Petit traité de manipulation ...), Edward Bernays (Propaganda) et quelques autres : on sait ce qu'il en est de la manipulation mentale et du formatage des esprits par l'intermédiaire d'une psychanalyse habilement instrumentalisée et correctement mise en œuvre.

La question, en l’occurrence : si la publicité peut influencer ponctuellement (dans une certaine mesure) les attitudes des populations ordinaires, comment va-t-on procéder au changement de « mentalité » de tous les gens qui trouvent un puissant intérêt matériel et financier dans l’actuelle marche du monde et dans une « mondialisation » qui se réduit à une compétition féroce entre acteurs transnationaux ? Comment va-t-on faire changer d'avis les gens qui détiennent le pouvoir et l’argent qui va avec ? Ils croient vraiment, Servigne et Stevens, que les gros lards de l'économie mondiale vont battre leur coulpe et se laisser tondre ? Le diagnostic des deux compères est sans appel, mais leur remède est plus foireux qu’une colique frénétique.

Paul Jorion est plus lucide, plus réaliste et plus rationnel : La Crise du capitalisme américain, écrit en 2004-2005, où il annonçait, entre autres, la crise des « subprimes », est sorti en janvier 2007, trop tard pour servir à qui que ce soit pour parer la menace. Aurait-il permis d’empêcher la crise si un éditeur courageux et conscient avait osé le publier aussitôt écrit ?

La conclusion que l'auteur tire aujourd’hui ("Le temps qu'il fait", 1 décembre 2017) de sa débauche d’activités pendant tant d’années pour expliquer l’urgence, avertir les responsables et mobiliser les foules laisse à penser que lui-même n'y croit guère, avec raison selon moi (« J'ai fait ce que j'ai pu », dit-il, comme quoi même les gens spécialement doués ne peuvent que ce qu'ils peuvent). C'est sans doute pourquoi, lassé de rompre des lances contre les moulins à vent, il a décidé de passer le relais de l’action à des bonnes volontés neuves et encore fraîches. Paul Jorion, fatigué, raccroche les gants, pour consacrer sa belle intelligence à des tâches plus personnelles et plus gratifiantes. C’est regrettable, mais on le comprend : militant, ce n'est vraiment pas un métier. Heureusement.

Alors l’effondrement, maintenant ? Comme Servigne et Stevens, Jorion le voit inéluctable. Il n’est pas le seul : Guy McPherson, Claude Bourguignon, Gilles Bœuf et tant d’autres dont, tout dernièrement, 15.000 scientifiques du monde entier, ne cessent d’alerter sur ce qui attend la planète et l’humanité si sept, et bientôt dix milliards d’hommes se mettent à vouloir vivre comme des nababs sur un gâteau en train de fondre.

J’ai déjà dit ici ("L'humanité en prière") pourquoi je crois que l’inéluctable est inéluctable : pour la raison que plus un système est global et interdépendant, moins les individus, même regroupés en vastes ensembles d'influence (partis, lobbies ou autres), peuvent y changer la moindre virgule ou le plus petit guillemet. Je n’y reviens pas. La question que je me pose aujourd’hui porte sur la raison de l’apathie, de la passivité massive qui accueille obstinément les cris poussés par des savants d’ordinaire froids comme des constats. Pourquoi une telle surdité ?

Un effondrement, tous ceux qui ont assisté à l’implosion des grandes barres de La Duchère à Lyon (on pourrait dire la même chose dans bien des endroits) savent comment ça se passe : ça fait du bruit, de la poussière et un gros tas de gravats à déblayer (pour les mettre quelque part, pourvu que ce soit ailleurs). Ça dure quoi ? En un clin d’œil tout est terminé, il n’y a plus rien à voir. Voilà justement le problème : un effondrement, c’est instantané.

Or, l’effondrement dont parlent Servigne et Stevens, Paul Jorion, Gilles Bœuf et consort n’est pas visible à l’œil nu. Il se produit sous nos yeux, mais si lentement ! Un effondrement qui se produit à la vitesse imperceptible, si l’on veut, de l’aiguille des minutes sur le cadran de la montre ou de l’ombre du soleil à midi en plein été, est-ce crédible ? Pas assez en tout cas pour que le détecteur de mouvement déclenche le signal. Ce n’est pas une durée d’ordre géologique, mais ça donne une idée. Apprendre que 80% des insectes ont disparu en trente ans sur le territoire européen est déjà plus parlant. Mais pour ça, il faut des statistiques scientifiquement établies.

Pour notre malheur, l’effondrement qui nous entraîne aujourd’hui se produit donc avec beaucoup trop de lenteur pour que nos moyens de perception soient mis en alerte. C’est un effondrement indolore, inodore et sans saveur. Un effondrement qui s'écoule tranquillement, grisâtre, et si lentement que nous sommes déjà fatigués d'en entendre parler : arrête de rabâcher, vieux schnock, il est où l'effondrement ? Rien en effet ne semble avoir changé depuis la veille, tout le paysage est semblable ou presque, si l’on excepte quelques changements imperceptibles ou hors de notre portée visuelle. Tout le monde regarde le même film, mais c’est un immense plan-séquence tourné en immense ralenti. Ce n’est pas l’immobilité complète, mais comme ça semble ne pas avancer, on se dit qu’à ce rythme-là, on a le temps de voir venir. Qui remarque le vieillissement, jour après jour, sur le visage aimé de la personne qui partage sa vie ?

Gilles Bœuf, dans un cours au Collège de France où il parlait de l’effondrement des effectifs dans les espèces animales, voyait très juste : aux écologistes qui clament que « l’humanité va dans le mur » (ils n’ont pas tort sur le fond, mais), il répondait qu’il n’y a pas de mur et qu’il n’y aura pas de grand choc. Simplement, plus la situation va aller en se dégradant, plus le cadre et les conditions de vie des vivants vont devenir difficiles. On en voit déjà des manifestations, mais si parcellaires et circonscrites dans leurs dégâts (l'île de Saint-Martin n'est pas New York) que très peu de gens font le lien entre elles pour se dire que la situation d'ensemble est grave. Pour les journalistes, ce sont des "événements". A la rigueur des "catastrophes", mais soigneusement localisées, et prises en charge par la "communauté internationale". (« Mais que fait la communauté internationale ? », pleurent en chœur les journalistes des plus gros journaux du monde et les présidents des plus grosses ONG).

L'espace de la conscience individuelle a bien du mal à se hisser jusqu'à la hauteur de l'enjeu global. Et, s'il y parvient, à en tirer toutes les conséquences pour son propre compte.

Voilà ce que je dis, moi.

15 décembre 2017 : Pablo Servigne est interviewé sur France culture. Il n'y a décidément pas grand-chose à espérer du monsieur. Pour contrer les représentations catastrophistes de l'avenir du monde, il vient avec des collègues de publier un ouvrage qui tend à démontrer que l'on ne trouve pas dans la nature seulement des rapports "prédateur-proie", mais qu'il y a aussi, partout, de l'entraide. Comme exemple d'entraide, il cite la pollinisation. Ah bon, c'est nouveau, ça vient de sortir. La pollinisation, c'est de l'entraide, maintenant. Ça m'a bien fait rire. Les pommiers de font pas des poires. Pablo Servigne est atteint jusqu'au verre de ses lunettes d'une maladie qui continue à faire des ravages : l'optimistose aiguë. Symptôme principal : une bonne grosse pomme bien rouge et bien gonflette. Mais la pomme gonflette est dans l'air du temps : Peter Wohlleben est l'auteur à succès de La Vie secrète des arbres, où il développe l'idée qu'il n'y a pas que les humains à pratiquer l'entraide (surtout quand ça les arrange) : il y a aussi les arbres. La nature sera désormais un modèle idéal de ce que doit être, et sera peut-être, la société altruiste. Message : il suffirait que les humains s'inspirent de ... pour ... « Si tous les gars du monde devenaient de bons copains et marchaient la main dans la main, le bonheur serait pour demain ». Ouais ! Farpaitement !

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul jorion, à quoi bon penser à l'heure du grand collapse, blog de paul jorion, pablo servigne comment tout peut s'effondrer, éditions du seuil, psycho-sociologie, changer les mentalités, environnement, écologie, écologistes, biodiversité, beauvois et joule petit traité de manipulation, edward bernays, bernays propaganda, manipulation mentale, mondialisation, globalisation, psychanalyse, jorion la crise du capitalisme américain, crise des subprimes, guy mcpherson, claude bourguignon, gilles boeuf, collège de france, lyon la duchère, nicolas hulot, eelv, les verts, sciences humaines

vendredi, 23 mars 2018

QU’EST-CE QU’UN ÉCOLOGISTE ? 2/4

18 octobre 2017

Des nouvelles de l'état du monde (2).

2

Face à ces militants foutrement déconnectés du réel, les vrais écologistes. Je veux dire les gens normaux, spectateurs sidérés de la rage autodestructrice de l’espèce humaine, de plus en plus massive et précipitée, qui fait ses dégâts dans les recoins les plus reculés de la planète (on a trouvé d'intéressantes concentrations de pesticides dans des animaux des abysses des grandes fosses océaniques, à 8000 mètres de profondeur). Ces écologistes sont d'abord, je le répète, des gens normaux, effarés, abasourdis, qui veulent en savoir plus sur le désastre qui s'annonce, pour savoir à quelle sauce ils vont être mangés, et qui grappillent comme ils peuvent, à droite et à gauche, les myriades d’informations disséminées sur tous les canaux disponibles. Ils reçoivent par exemple en pleine figure le fait que l'Anses (autorité de sûreté de quelque chose) vient d'autoriser le sulfoxaflor, alors même que beaucoup de responsables eux-mêmes commencent à regarder de travers les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles et autres insectes.

Ils rassemblent donc informations et documents, mais c'est pour en faire quoi ? Ils ne savent pas toujours bien. On les trouve épars en provenance des forêts qui disparaissent ; des glaces du grand nord qui fondent plus vite que leur ombre, menaçant de submersion tout ce qui vit à proximité du littoral ; des eaux de surface des océans qui s’acidifient et se peuplent de continents de plastique ; de l’air que nous respirons dans les villes, qui améliore sans cesse le rendement de la mortalité humaine prématurée ; des camps d'extermination des insectes ouverts en plein air par les tenants de l'agriculture industrielle et productiviste ... j’arrête l’énumération.

Les causes de ces phénomènes se trouvent – c’est désormais certain (voir La Contamination du monde, de François Jarrige et Thomas Le Roux, Seuil, 2017) – dans toutes les cathédrales industrielles qui nourrissent de molécules sans cesse nouvelles, et toutes plus ingénieuses et subtiles les unes que les autres, l’air que nous respirons, le sol que nous foulons, les plantes et animaux que nous mangeons, les objets dont nous nous servons – molécules peu à peu incrustées et accumulées dans la moindre cellule de notre corps, avec des effets que les industriels, avec une belle et curieuse unanimité, s’échinent à nier en bloc : « Prouvez scientifiquement que c'est dû à la nocivité de nos produits ! », proclament-ils dans une attitude de dignité outragée, tout en dépensant des fortunes dans des stratégies destinées à rendre dociles les décideurs au moment de la délibération et de la signature. L'examen des "Monsanto papers", dont on trouve le détail des turpitudes dans Le Monde, est à cet égard tout à fait instructif : on reste ahuri d'apprendre que des "scientifiques" vendent leur signature, leur âme et leur honneur à l'entreprise, en acceptant qu'un article mitonné dans la cuisine de cette dernière soit publié sous leur nom dans des revues "à comité de lecture".

Des esprits avisés font remarquer fort justement que ce serait plutôt aux industriels d’apporter la preuve scientifique de l’innocuité de leurs produits et de leurs inventions. Malheureusement, ces derniers ont pour eux la force de l'évidence de la chose nouvellement créée, chargée de belles promesses d'avenir. De plus, ils sont passés maîtres dans l’art de renverser les rôles et d’inverser la charge de la preuve. Ils sont aidés en cela par le consentement massif des populations qui, bénéficiant déjà de toutes les facilités matérielles offertes par ces produits et ces inventions, au confort desquels ils sont tellement accoutumés, se feraient hacher menu plutôt que d'y renoncer. Tout en entretenant sans le dire, vu la contradiction, une mauvaise conscience douloureuse, qui leur procure juste le sentiment de culpabilité suffisant pour les rendre réceptifs à toutes les campagnes de propagande (« T'es responsable ! Fais un geste pour ta planète ! Trie tes déchets ! Mouche ton nez ! Dis bonjour à la dame ! »), chacun étant invité à se dire : oui, c’est moi qui suis nul, je ne fais pas ce qu’il faudrait, je dois essayer de m'améliorer, mea maxima culpa, etc.

Les premiers écologistes sont évidemment ceux qui, dûment payés pour ça du fait de leur compétence professionnelle, collectent l’information là où elle se trouve : sur le terrain. Le thème de la pollution a ouvert depuis les années 1970 d’innombrables champs de recherche aux scientifiques et à leurs laboratoires. Ils sont en effet ceux qui établissent de façon indubitable, en les mesurant avec rigueur et précision, la réalité et l’origine des nuisances qui, autrement, ne pourraient tout au plus être considérées que comme du « ressenti ». Le GIEC (1500 chercheurs du monde entier, au bas mot) et ses rapports impitoyables sont l’émanation directe de leurs longs travaux. Concernant le « changement climatique », l’humanité peut en effet se fonder sur ceux-ci pour tenter de prévenir le pire, puisqu’elle dispose d’une masse de données qui sont autant de preuves. En prend-elle le chemin ? Je pose seulement la question, de crainte de la réponse.

Viennent ensuite les nombreux autres vrais écologistes qui se sont donné pour tâche de faire un peu de publicité à ces travaux austères et plutôt confidentiels, et d’en diffuser dans le plus large public possible l’essentiel de la substance. Je veux parler des gens – assez divers et nombreux aujourd’hui, appelons-les des « passeurs », pour faire une concession au vocabulaire à la mode – qui écrivent des livres sur le sujet et des journalistes spécialisés qui publient des articles.

Parmi eux, pêle-mêle et à des titres divers : Rachel Carson (Printemps silencieux), Naomi Oreskes et Patrick Conway (Les Marchands de doute), Jacques Ellul (Le Bluff technologique), Lewis Mumford (Les Transformations de l’homme), Günther Anders (L’Obsolescence de l’homme), Paul Jorion (Le Dernier qui s’en va éteint la lumière), Servigne et Stevens (Comment tout peut s’effondrer), Marie-Monique Robin (Notre Poison quotidien), Hervé Kempf (L’Oligarchie ça suffit), Fabrice Nicolino (Un Empoisonnement universel), etc … j’en oublie car je n’en finirais pas.

Je citerais volontiers dans la liste le nom de Stéphane Foucart (Le Monde), s'il ne venait pas de pondre un article bien étrange sur les OGM, dont il fait semblant de réduire le problème à son aspect « recherche scientifique », alors qu’il me semble clair que l’essentiel n’est pas dans les risques sanitaires potentiels, mais dans l’inéluctable brevetabilité du vivant promue par Monsanto et consort, qui ne vise à rien de moins qu’à la confiscation de toutes les semences, c’est-à-dire à l’appropriation privée et rémunératrice de toutes les sources de l’alimentation humaine et animale. Bien sûr, monsieur Foucart, qu'on n'est pas contre les recherches scientifiques en génétique (encore que cela pourrait prêter à discussion).

Le but final ? Interdire légalement à tout jardinier, à tout paysan, à tout cultivateur, où qu'il soit sur la planète, d'utiliser des semences autres que celles sorties des laboratoires, qu'un Grand Livre Officiel des Semences Autorisées répertoriera en détail, avec leur carte d'identité génétique. Avec une police des semences aux aguets et au taquet. De quoi richement alimenter ad vitam aeternam les comptes bancaires des actionnaires, aux dépens des populations laborieuses, rendues au servage, dont le métier est de produire ce qui nourrit l'humanité.

Quant à Stéphane Foucart, j'attends d'en savoir plus pour être sûr qu'on peut quand même lui faire confiance : ses articles jusqu'ici ont toujours été très affûtés.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, écologistes, la contamination du monde françois jarrige, françois jarrige thomas le roux, pollution, réseau santé environnement, éditions du seuil, journaux, presse, journalistes, journal le monde, rachel carson printemps silencieux, naomi oreskes les marchands de doute, jacques ellul, lewis mumford, günther anders l'obsolescence de l'homme, paul jorion, pablo servigne, marie-monique robin notre poison quotidien, hervé kempf, fabrice nicolino, stéphane foucart, monsanto papers

lundi, 22 mai 2017

GEORGES PEREC DANS LA PLÉIADE

A peine apprends-je que Georges Perec entre dans la Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard) que voilà le coffret de deux volumes installé sur mes rayons. Et qui plus est accompagné de l’Album de l’année de la collection, consacré à Perec par un de ses plus grands connaisseurs, c’est-à-dire par l'excellent et Lyonnais Claude Burgelin.

A peine apprends-je que Georges Perec entre dans la Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard) que voilà le coffret de deux volumes installé sur mes rayons. Et qui plus est accompagné de l’Album de l’année de la collection, consacré à Perec par un de ses plus grands connaisseurs, c’est-à-dire par l'excellent et Lyonnais Claude Burgelin.

Je ne dis pas "connaisseur" par hasard : non content d’avoir côtoyé l’homme et l’écrivain, il en a donné, en 1988, une biographie littéraire (Georges Perec, Seuil, coll. Les contemporains). On lit même, dans l’extraordinaire biographie que David Bellos a consacrée à Perec (Seuil, 1994), que Burgelin est compté dans le cercle des « vieux amis de Perec » (p.712). On peut compter sur lui pour faire partager au lecteur la connaissance, précise et chaleureuse, qu’il a de l’homme et de l’écrivain, tant par le choix des documents que par le propos qu’il tient.

l’homme et l’écrivain, il en a donné, en 1988, une biographie littéraire (Georges Perec, Seuil, coll. Les contemporains). On lit même, dans l’extraordinaire biographie que David Bellos a consacrée à Perec (Seuil, 1994), que Burgelin est compté dans le cercle des « vieux amis de Perec » (p.712). On peut compter sur lui pour faire partager au lecteur la connaissance, précise et chaleureuse, qu’il a de l’homme et de l’écrivain, tant par le choix des documents que par le propos qu’il tient.

Les deux volumes (n°623 et 624) sont sobrement présentés sous l’appellation d’ « Œuvres », pour la raison que la diversité des tâches auxquelles s’est livré Perec au cours de sa brève existence (il est mort à quarante-six ans) mettrait la collection de prestige de l’éditeur en infraction à sa vocation presque (il y a quelques exceptions, comme Henri Michaux) exclusivement littéraire. Il a en effet donné des jeux à la revue Ça m’intéresse, des mots croisés, etc.

Et je ne parle pas du – qu’on me pardonne – fatras des publications posthumes : on dirait que, à l’instar des bouts de nappe en papier signées ou griffonnées par Picasso précieusement conservés dans le restaurant, il fallait absolument immortaliser le moindre brimborion qui porte la trace du grand homme. Je ne suis pas sûr qu’il faille absolument ennoblir par la publication ce que Perec lui-même appelait « l’infra-ordinaire », mais bon. Son œuvre proprement littéraire est déjà assez placée sous le signe du disparate qu’il n’y a peut-être pas à vouloir à tout prix inclure dans d’improbables « Œuvres complètes » jusqu’au plus petit souvenir laissé par l’homme, si grand qu’on puisse le considérer.

Personnellement, si je suis touché par W ou le souvenir d’enfance ou Je me Souviens, intéressé par Les Choses, amusé par les performances lexicales de La Disparition ou la désinvolture osée de Les Revenentes, immergé dans la matière océanique de La Vie mode d’emploi, je reste sceptique devant la virtuosité des « onzains hétérogrammatiques », et la Tentative d’épuisement d’un lieu parisien me laisse indifférent : inventorier les plus minuscules faits (y compris chaque passage de bus) observés depuis le Café de la Mairie ou le Tabac de la place Saint-Sulpice, pourquoi pas, mais sans moi. Même si je passe à côté d'un aspect (l' « infra-ordinaire ») pour lequel Perec lui-même manifestait un grand intérêt.

Il y a, dans Les Choses (1965), une formidable « enquête de motivation » sur une future néo-bourgeoisie, faite de gens instruits et frustrés, Jérôme et Sylvie, qui participent à la naissance et à l’essor des premières entreprises de sondages d'opinion – si ce sont des « instituts », c’est au même titre que ces endroits qu’on appelle « instituts de beauté » –, goûtent à l’extrême les belles choses qu’ils sont hors d’état de s’offrir (mais à la fin, « ils auront leur canapé Chesterfield »). Ce n'est qu'en 1970 que Jean Baudrillard, philosophe quoique pataphysicien, publie La Société de consommation : il y a déjà quelque temps que la fascination des futures « classes moyennes » pour les objets et pour l'habileté diabolique avec laquelle ils sont vantés (la publicité) fait des ravages.

Il y a, dans Les Choses (1965), une formidable « enquête de motivation » sur une future néo-bourgeoisie, faite de gens instruits et frustrés, Jérôme et Sylvie, qui participent à la naissance et à l’essor des premières entreprises de sondages d'opinion – si ce sont des « instituts », c’est au même titre que ces endroits qu’on appelle « instituts de beauté » –, goûtent à l’extrême les belles choses qu’ils sont hors d’état de s’offrir (mais à la fin, « ils auront leur canapé Chesterfield »). Ce n'est qu'en 1970 que Jean Baudrillard, philosophe quoique pataphysicien, publie La Société de consommation : il y a déjà quelque temps que la fascination des futures « classes moyennes » pour les objets et pour l'habileté diabolique avec laquelle ils sont vantés (la publicité) fait des ravages.

Il y a, dans La Vie Mode d’emploi, les mille et une aventures d’une foule d’individus d’extractions variées, aux trajectoires imprévisibles, plus ou moins rectilignes ou sinusoïdales, et en particulier, en plein centre, la relation si étroite, si distante et si étrange entre le richissime Bartlebooth et Winckler, cet artisan machiavélique qui se vengera d’on ne sait trop quoi en rendant impossible l’achèvement d’un puzzle qui aura raison du cœur du milliardaire. Livre étourdissant et fascinant.

d’extractions variées, aux trajectoires imprévisibles, plus ou moins rectilignes ou sinusoïdales, et en particulier, en plein centre, la relation si étroite, si distante et si étrange entre le richissime Bartlebooth et Winckler, cet artisan machiavélique qui se vengera d’on ne sait trop quoi en rendant impossible l’achèvement d’un puzzle qui aura raison du cœur du milliardaire. Livre étourdissant et fascinant.

Il y a, dans Je me Souviens, la référence à un monde où je me reconnais en grande partie, un monde qui, pour l’essentiel, fut le mien : question de génération, certainement, mais pas seulement. Roland Brasseur a beau documenter soigneusement (Je me Souviens de Je me Souviens, Le Castor astral, 1998, sous-titré « notes pour Je me souviens de Georges Perec à l’usage des générations oublieuses ») les 479 + 1 souvenirs consignés dans le livre de Georges Perec, qui parmi les jeunes aurait la curiosité d’aller y jeter un œil ?

Il y a, dans Je me Souviens, la référence à un monde où je me reconnais en grande partie, un monde qui, pour l’essentiel, fut le mien : question de génération, certainement, mais pas seulement. Roland Brasseur a beau documenter soigneusement (Je me Souviens de Je me Souviens, Le Castor astral, 1998, sous-titré « notes pour Je me souviens de Georges Perec à l’usage des générations oublieuses ») les 479 + 1 souvenirs consignés dans le livre de Georges Perec, qui parmi les jeunes aurait la curiosité d’aller y jeter un œil ?

Quand j’ai la curiosité d’ouvrir l’album de famille qui rassemble des photos de gens qui m’ont précédé il y a un siècle et demi, j’ai beau savoir que mon existence a quelque chose à voir avec la leur, ma mémoire n'est ici qu'une page blanche. Si le livre de Perec s’était intitulé Traces pour archéologues à venir, Brasseur aurait été le premier de ces derniers. Et peut-être le dernier.

Quant à W ou le Souvenir d’enfance, il touche le lecteur de façon très indirecte, je dirai : par l’effet que produit la cohabitation de deux univers « violemment clivés », pour reprendre des termes de Claude Burgelin, l’un désespérément vide pour cause d’absence à sa propre vie (« Je n’ai pas de souvenirs d’enfance »), mais désespérément et patiemment reconstitué, comme fait Bartlebooth (« I would prefer not to », serine le Bartleby de Herman Melville, un autre grand absent) avec les puzzles de Winckler ; l’autre, concentrationnaire et impitoyable, où l’auteur imagine un ailleurs utopique, mais un ailleurs qui a concrètement existé, et dont sa mère n’est pas revenue.

dirai : par l’effet que produit la cohabitation de deux univers « violemment clivés », pour reprendre des termes de Claude Burgelin, l’un désespérément vide pour cause d’absence à sa propre vie (« Je n’ai pas de souvenirs d’enfance »), mais désespérément et patiemment reconstitué, comme fait Bartlebooth (« I would prefer not to », serine le Bartleby de Herman Melville, un autre grand absent) avec les puzzles de Winckler ; l’autre, concentrationnaire et impitoyable, où l’auteur imagine un ailleurs utopique, mais un ailleurs qui a concrètement existé, et dont sa mère n’est pas revenue.

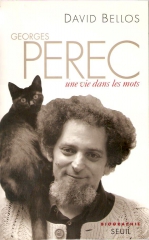

Pour entrer dans l’univers extraordinairement polymorphe, voire éclaté de l’œuvre créée par Georges Perec, je ne peux cependant que recommander de passer par la biographie de David Bellos (Seuil, sous-titré « une vie dans les mots »). J’en avais parlé ici le 14 février 2016. La lecture de ce monument - un grand roman, pour ainsi dire - avait bouleversé ma perception de l’homme et de l’œuvre, en même temps qu’elle me bouleversait personnellement.

Pour entrer dans l’univers extraordinairement polymorphe, voire éclaté de l’œuvre créée par Georges Perec, je ne peux cependant que recommander de passer par la biographie de David Bellos (Seuil, sous-titré « une vie dans les mots »). J’en avais parlé ici le 14 février 2016. La lecture de ce monument - un grand roman, pour ainsi dire - avait bouleversé ma perception de l’homme et de l’œuvre, en même temps qu’elle me bouleversait personnellement.

Je garderai mes réticences à l’égard de tout ce qu’il y a eu d’expérimental, voire d’excessivement « cérébral » dans les multiples activités du cerveau fertile de l’auteur, mais je ne peux oublier la substance vivante et vibrante dont est constitué l’ensemble de son œuvre.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE, PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, pléiade gallimard, collection de la pléiade, éditions gallimard, éditions du seuil, claude burgelin, perec les choses, w ou le souvenir d'enfance, perec l'infra-ordinaire, perec la disparition, perec les revenentes, tentative d'épuisement d'un lieu parisien, la vie mode d'emploi, perec je me souviens, perec jérôme et sylvie, jean baudrillard, baudrillard la société de consommation, canapé chesterfield, roland brasseur je me souviens de je me souviens, david bellos, bellos georges perec une vie dans les mots, bartleby, i would prefer not to

dimanche, 14 février 2016

GEORGES PEREC

Je vous préviens, l’extraordinaire biographie de Georges Perec par David Bellos ne vous incitera peut-être pas à devenir un adepte de son œuvre littéraire. Mais à coup sûr, elle vous fera aimer le bonhomme dont celle-ci est sortie. Un homme trop tôt disparu. Un homme qui fut violemment aux prises avec l’existence dès son plus jeune âge (père mort pour la France en 1940, mère morte à Auschwitz), et qui a, sur les décombres d’une enfance dévastée par l’histoire, construit une œuvre littéraire complètement atypique, unique dans le paysage français du 20ème siècle.

Je vous préviens, l’extraordinaire biographie de Georges Perec par David Bellos ne vous incitera peut-être pas à devenir un adepte de son œuvre littéraire. Mais à coup sûr, elle vous fera aimer le bonhomme dont celle-ci est sortie. Un homme trop tôt disparu. Un homme qui fut violemment aux prises avec l’existence dès son plus jeune âge (père mort pour la France en 1940, mère morte à Auschwitz), et qui a, sur les décombres d’une enfance dévastée par l’histoire, construit une œuvre littéraire complètement atypique, unique dans le paysage français du 20ème siècle.

Je le dis sans barguigner : Georges Perec, une vie dans les mots, est un chef d’œuvre accompli. Je ne sais pas quelle part de sa vie David Bellos a consacrée à rassembler la monstrueuse matière dont son ouvrage se trouve constitué à l’arrivée. Toujours est-il que David Bellos a amplement mérité de l’innommée patrie de la littérature, qui se nomme peut-être humanité. Même si on met le mot au pluriel. Car le Perec que l'auteur restitue vibre devant nous comme s'il était vivant : un véritable tour de force. Sa biographie a tous les aspects de la rigueur, disons scientifique, qu'on attend de l'université, et en même temps le lecteur perçoit à tout instant une empathie vaste et profonde. David Bellos, à n'en pas douter, aime son sujet.

Autant le dire tout de suite : les livres de Georges Perec suscitent davantage mon admiration pour la prouesse que mon amour du contenu. Je suis de ceux qui tiennent dans un mépris obstiné tout ce qui se revendique d'une performance sportive. Et je suis désolé de le dire : il y a du défi sportif dans beaucoup de ses œuvres. En revanche, tous les détails de son existence, tels que rapportés fidèlement par le biographe, suscitent mon adhésion, mon enthousiasme, ma ferveur. Mon émotion à maintes reprises. Si les livres me laissent un peu froid, on ne peut guère trouver d'homme plus attachant que celui qui les a écrits, tel qu'il apparaît sous la plume de David Bellos. C'est ainsi que j'en viens à considérer sa biographie de GP comme un roman formidable.

Car en se limitant le plus possible aux données factuelles, David Bellos touche son lecteur plus fortement et de plus près que s'il avait cherché à l'émouvoir. Et j'avoue humblement que j'ai marché à fond : je sors de ce bouquin ébloui autant par la qualité du bonhomme dont il est parlé que par la façon dont il en est parlé tout au long.

Je sais bien qu’il faut commencer un livre par le début, mais j’ai envie de parler de cette biographie en isolant deux détails peut-être infimes, perdus parmi les 700 et quelques pages qu’il a fallu à David Bellos pour rendre compte de Georges Perec. Deux détails qui m'apparaissent comme la signature d'un homme. Le premier de ces détails se situe au chapitre 25, qui m’a, je dois l’avouer, fait hurler de rire, tant il fait flamboyer la particularité du personnage.

Pensez, un type voué à la littérature qui se fait embaucher au CNRS, pour s’occuper du classement de toute la documentation scientifique consultable par les chercheurs. Et pas de la petite science : le LA 48 (Laboratoire Associé) s’occupe de recherches sur tout ce qui concerne la neurophysiologie du sommeil et de l’état de veille, sous la houlette « granitique » de Paul Dell. C’est ainsi que Gorges Perec devint, en 1961, « documentaliste classé technicien IIIB » dans la fonction publique.

Le personnel du laboratoire, à commencer par André Hugelin, qui se résigna à embaucher ce jeune homme aux dents gâtées, mal habillé, et peut-être même mal lavé, est d’abord incrédule. Mais il ne le resta pas longtemps, car le moteur du génie combinatoire de Perec se mit à vrombir, et quelque temps après, « … le système de documentation mis au point par Perec suscita beaucoup d’admiration et le bruit se répandit de sa qualité dans les autres laboratoires de recherche. Des émissaires passaient maintenant sous des motifs divers et profitaient d’un brin de causette pour traîner devant les fichiers et le plan de classement ». Il avait fait la preuve de sa stupéfiante virtuosité.

Mais Perec, sous ses dehors de malhabile timide et mal fichu, était un diable facétieux. Il sut prendre sa revanche sur l’obscurité de son boulot mal payé. Il assaisonna en effet maintes fiches de l’admirable fichier scientifique de vinaigrettes de sa façon. C’est ainsi que, dans le fichier du laboratoire s’occupant de la neurophysiologie du sommeil, on trouve une fiche répertoriant un ouvrage intitulé Les Choses (auquel il doit son prix Renaudot de 1965).

C’est ainsi que les chercheurs peuvent tomber sur un article ainsi référencé : « "Attention et respiration", publié dans Kononk. Akad. Wetenschap. Amsterdam Proc. Sec.Sci1 (1899), p. 121-138 », par un savant nommé Caspar Winckler, nom ancré dans l’archéologie de Georges Perec (et rien que la lettre W !), et qui deviendra celui d’un personnage central de son chef d’œuvre, La Vie mode d’emploi.

C’est ainsi que, en 1994, « il arrive encore que de petits groupes se retrouvent au fond d’un bar pour y écouter le compte rendu de Perec concernant les effets électrochimiques observés sur les sopranos soumises à une pluie de tomates nourrie et régulière », tout ça parce qu’il avait glissé son canular parmi les autres publications savantes, toutes très sérieuses, évidemment.