mercredi, 09 mai 2018

LE MONDE DANS UN SALE ETAT

5 juin 2016

5 juin 2016

2

Les multiples diagnostics posés par des gens de multiples disciplines sur la santé actuelle et à venir de la planète, des hommes qui la peuplent et de la civilisation que les occidentaux (disons plutôt les Américains) ont échafaudée et exportée partout dans le monde, ces diagnostics sont donc très clairs : sale temps pour l’humanité.

Je viens d’ajouter un livre à la somme démoralisante des lectures citées hier. Lettre à un paysan sur le vaste merdier qu’est devenue l’agriculture (Les Echappés, 2015) n’est pas seulement un pamphlet où le journaliste Fabrice Nicolino tire à boulets rouges sur la conception de l’agriculture que responsables politiques, capitalistes et ingénieurs (agronomes, chimistes, etc.) ont imposée au reste du monde. C’est aussi un essai (« brillant », lit-on en 4ème de couverture, en tout cas très bref : en 120 pages, la messe est dite) très informé, où l’auteur raconte l’histoire de la crise de démence industrielle dans laquelle l’humanité a été plongée au 20ème siècle. A commencer par le premier massacre industriel de ce siècle passé : la guerre de 1914-1918.

Cette démence porte de jolis noms : la « rationalisation », la mécanisation de tout le travail humain, en attendant sa robotisation. En un mot, l’industrialisation à outrance de toutes les tâches humaines. Même de la mort, comme l'ont prouvé les camps de Maidanek, Sobibor, Treblinka et un autre dont le nom trop connu est devenu un emblème.

L'industrialisation, c’est-à-dire la séparation radicale de la conception de la tâche et de son exécution. C’est-à-dire la décomposition du processus de production d’un objet en une multitude d’opérations simples. C’est-à-dire l’interposition de la machine entre le travailleur et ce qu’il fabrique. C’est Christopher Lasch qui le dit dans La Culture du narcissisme : la majorité des travailleurs qui ont été mis à la chaîne de fabrication sont dépossédés de l’essentiel. Karl Marx (eh oui !), longtemps avant lui, avait appelé ça l'"aliénation".

Fabrice Nicolino, s’il concentre son propos sur les problèmes spécifiques de l’agriculture, est bien obligé d’élargir le champ d’investigation. Que signifie en effet l’industrialisation de la production alimentaire ? Deux choses : la mécanisation et la chimie, dont le livre retrace l'histoire de l'installation catastrophique et définitive dans le paysage des campagnes françaises que les deux fléaux s'acharnent à détruire.

Au départ, Nicolino oppose deux conceptions radicalement incompatibles de la production agricole, qu'il personnifie en les personnes d'André Pochon et Michel Debatisse. L'auteur a croisé la route du premier il y a vingt ans. Ce paysan de Saint-Mayeux, qui ne tient pas à devenir un esclave du métier (il tient à consacrer du temps à sa famille et à la sieste), exerce son art sur huit hectares, qui produisent « autant que sur vingt et même vingt-cinq hectares », s'épargne un énorme labeur inutile en ayant des idées.

Par exemple, il innove par rapport à la tradition en plantant ses prairies, ce que ses ancêtres ne faisaient pas. Il assemble ainsi "ray-grass" et trèfle blanc, un fertilisant qui lui évite le recours aux engrais azotés. Son refrain s'inspirait de René Dumont, l'agronome qui fut candidat-président : « Regardez bien votre vache, c'est un animal extraordinaire ; elle a une barre de coupe à l'avant, et un épandeur à l'arrière. Si vous flanquez cet animal dans le milieu d'un pré, elle fait le travail toute seule ». L'INRA de Quimper s'intéresse d'abord aux pratiques d'André Pochon, mais ne tarde pas à les jeter au panier : « Que seraient devenus les marchands d'engrais et de matériels, qui font toutes les lois agricoles ou les sabotent ? ». Sans compter la terreur que faisait régner le Crédit Agricole sur l'ensemble du milieu.

On a envie de fredonner Brassens, vous savez : « Que la vie serait belle en toute circonstance, si vous n'aviez tiré du néant ces jobards » (Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part). Le premier jobard dont il est question est Michel Debatisse, futur président de la toute-puissante FNSEA, un féroce partisan du productivisme agricole. Cette conception entre tout à fait dans les vues d'un célèbre ministre de l'Agriculture : Edgard Pisani. C'est ce dernier qui déclare, le 20 février 1965 : « La Bretagne doit devenir un immense atelier de production de lait et de viande ».

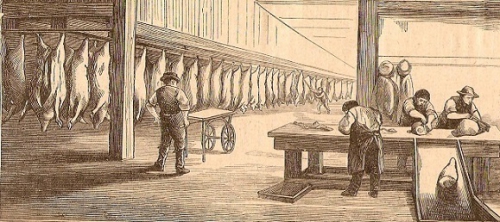

Nicolino précise que cette conception productiviste est directement empruntée aux Américains : plusieurs hauts responsables ont été littéralement estomaqués par leur visite aux abattoirs de Chicago, d'énormes usines-cathédrales capables de "traiter" des milliers de bêtes dans un temps ridiculement court. Jean Bustarret, futur directeur de l'INRA, fait aussi le voyage : « Comme les copains, il en revient émerveillé par la productivité, et devient un militant du maïs ». Résultat : « Une plante tropicale, grosse consommatrice d'eau d'irrigation, d'engrais et de pesticides, déferle sans que quiconque ait la moindre idée des conséquences ». Tiens, pour voir les dégâts, longez seulement en voiture la plaine d'Alsace du sud au nord (ou l'inverse).

Ce n'est pas Chicago : c'est Cincinnati dans les années 1880.

Source : le Journal des Voyages, même époque.

On devine qu'André Pochon a perdu, puisque c'est Michel Debatisse qui a gagné. Fabrice Nicolino complète son tableau d'un désastre annoncé en faisant mention de l'invention des pesticides et de leur application massive dans les pratiques agricoles. Il s'attarde bien sûr sur le cas du DDT, ce poison encore en usage, me semble-t-il, dans pas mal de pays, qui finira par être abandonné, pour cause de nuisances, dans les pays industriels. Il évoque aussi la destruction des paysages sous les coups de la mécanisation à outrance : il est indispensable de permettre aux engins d'enginer.

Résultat : plus de haies, fini, le découpage invraisemblable de la terre en parcelles de plus en plus minuscules au gré des successions. Il est vrai qu'on ne peut laisser le cadastre se transformer en sac de confettis, mais ce qui était une nécessité raisonnable a été utilisé comme prétexte pour laisser libre cours à l'invasion des machines. On a appelé ça le Remembrement.

On doit à cette Terreur administrative des paysages comme ceux de la Beauce, où la terre, sur des dizaines de milliers d'hectares, est désormais morte, et ne parvient à produire qu'à coups d'injections massives d' "intrants".

Ci-dessus, pour les amateurs, trente-six minutes de constat et de dénonciation par Claude Bourguignon et d'autres intevenants. Attention : certaines images, mais surtout l'ensemble des propos et des "acteurs" de cette vidéo sont de nature à heurter les âmes sensibles. Ne pas s'abstenir : s'accrocher !

Rien qu'en Bretagne, selon les estimations de Jean-Claude Lefeuvre (un universitaire spécialiste de la biodiversité), « 280.000 kilomètres de haies et de talus boisés auraient été arasés dans cette région entre 1950 et 1985 ».

L'état actuel de la France agricole (mais ça vaut pour la plupart des pays) est le résultat de la confiscation des métiers agricoles par des technocrates, des crânes d’œuf, des rats de bureau qui ont fait de l'agriculture une construction intellectuelle et ont élaboré pour elle des modèles théoriques, d'une grande rationalité en apparence, mais déconnectés de la terre concrète, qu'on l'appelle terroir, territoire ou terrain. Leur idéal, c'est de faire de la terre nourricière une usine, une machine à nourrir. Il y a eu clairement, en haut lieu, une implacable volonté politique d'imposer ce modèle, à l'exclusion de toute autre possibilité.

Fabrice Nicolino s'approche de la vérité idéologique contenue dans un tel projet, quand il écrit : « Tous mêlés dans une structure clairement paratotalitaire, vouant un véritable culte à la chimie de synthèse et aux pesticides, tout l'espace est occupé. Cinquante personnes peut-être, dans cette France de la Libération, décident du sort des pesticides, et tous mangent dans la main de Willaume, qui multiplie les occasions - congrès, banquets, conférences, foires - de les réunir ».

Et ce n'est pas avec la terrible et bureaucratique FNSEA, et ce n'est pas avec l'impitoyable « concurrence libre et non faussée » imposée par une Europe totalement aveugle, que quiconque va pouvoir changer quoi que ce soit à l'épouvantable situation dans laquelle se trouve cette frange de la population (réduite désormais à pas grand-chose), qui portait autrefois la fière appellation de Paysannerie.

De profundis.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Tags : fabrice nicolino, lettre à un paysan sur le vaste merdier, agronomie, agrochimie, industrie chimique, christopher lasch, la culture du narcissisme, michel debatisse, fnsea, écologie, rené dumont, georges brassens, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, edgard pisani, ministre de l'agriculture, inra, ddt, remembrement, claude bourguignon, maidanek, sobibor, treblinka, auschwitz, camps d'extermination

dimanche, 01 avril 2018

PAPA, C'EST QUAND L'EFFONDREMENT ? 2/2

14 décembre 2017

Des nouvelles de l'état du monde (11).

2/2

L’effondrement dont on parle ici n’est certainement pas un événement. Car si tel était le cas, croyez-moi, il y a longtemps que les caméras et les bonimenteurs de BFMTV seraient sur place pour le remplissage habituel. Pas un événement, donc, mais un processus. Cela n’intéresse pas les chaînes d’info en continu : il ne se passe rien, vous comprenez. Analogie : pour donner une idée du temps au temps des dinosaures, un compositeur italien avait écrit (ça remonte à loin : fin des années 1970 ?) une œuvre pour piano sur un thème paléontologique. Un cluster chaque fois que l'iguanodon faisait un pas. Pas très rapide, l'animal : un gros « cluster » par minute, grand maximum, peut-être moins. L'auteur devait se dire qu'il rendait ainsi l'impression de la durée à l'époque de l'élasmosaure, du platéosaure et du ptéranodon. Sans m'attarder sur le côté proprement musical de la chose, je n’imagine pas les BFMTV proposer un de ces directs dont ils ont le secret, pour faire le poireau jusqu'à l'extinction des dinosaures.

Cet effondrement-là passe quasiment inaperçu. Il s'est inscrit comme tel dans le paysage. C'est juste un créneau qu'on laisse à quelques journalistes spécialisés, à placer le dimanche soir, entre les bouchons du weekend, les nouvelles imperturbables venues de Syrie ou d'Israël et les dernières mauvaises blagues inventées par Macron pour embêter ce qui reste des vieux partis ou pour mettre au pas de charge l'économie française au diapason de l'ultralibéralisme triomphant. C'est un effondrement inodore, incolore et sans saveur particulière. C'est un effondrement qui est entré dans les habitudes. Et surtout, c'est un effondrement d'une lenteur telle qu'il se maintient hors de portée de nos moyens physiologiques de la perception. Bref, c'est un effondrement normal : pas de quoi s'affoler dans l'immédiat. (paragraphe ajouté le 1 avril, au fait : joyeuses Pâques !).

Processus donc. Comme il y a des chances que son accomplissement laissera aux vivants actuels le temps d’achever leur existence sans trop de casse (et même à leurs successeurs, on espère), la notion de changement irrémédiable est donc bien partie pour échapper encore longtemps à l’attention du plus grand nombre. Laissons les masses vivre en paix, doit-on se dire en haut lieu, il sera alors bien temps de les prévenir quand le monde aura le nez dessus. Quand ce sera urgent, c’est-à-dire quand il sera trop tard (dans ce qu’on appelle l’ « urgence humanitaire », la catastrophe a toujours déjà commencé).

Notre aveuglement se nourrit d’un ingrédient dont personne n’ose imaginer l’absence dans le déroulement de son quotidien : le temps présent. Je veux dire l’instantané, immédiat ou imminent, forcément décisif pour garder l’impression de ne pas être largué par l’époque, qui ne cesse d’améliorer ses performances et d’aller plus vite. Il faut rester dans le flux, à l'affût, s'adapter, accélérer.

Nous comprenons d’autant moins ce qui se passe dans notre temps long qui s’appelle l’avenir, que notre nez renifle au ras du sol des « réseaux sociaux » la moindre fragrance de l’éphémère qui passe, en s’imaginant tenir là la clé de ce « temps présent » qui nous échappe. Les réseaux sociaux sont, à cet égard, la énième tentative désespérée de l’homme d’arrêter l’écoulement du temps (et d'abolir l'espace), en ce qu'ils illustrent la capacité des individus à s'accrocher à la moindre ramille d'immédiat émergée de leur écran, comme à une bouée de sauvetage.

A l’affût de la moindre vaguelette en surface, nous nous jetons sur la plus petite proie qui passe, nous l’avalons vite, la digérons vite et l’excrétons de même : notre esprit fonctionne comme un vulgaire intestin. Comme une machine à transformer l'oral en fécal : prescience de l'artiste Wim Delvoye avec sa "Cloaca", alias machine à fabriquer de la merde ? En tout cas, une extrapolation très répugnante mais d'une absolue justesse pour désigner notre monde, à partir des principes qui servent de base à la civilisation de la production-consommation.

Pourtant (et paradoxalement), ça a beau être un tuyau, ce temps présent-là est fermé aux deux bouts, isolé, hermétique : en aval l’aveuglement sur ce qui nous attend la semaine prochaine, en amont l’oubli de ce que nous avons avalé hier. La fascination pour le présent est une prison de l’esprit. Comment, dans ces conditions, être en mesure de percevoir les signes d'un quelconque effondrement ? L’homme est pourtant le seul animal qui sait qu’il doit mourir un jour. Mais notre monde éminemment technologique nous serine : « J'ai tous les moyens efficaces de te faire oublier le tragique de ton destin » (traduction : de boucher les deux bouts de ton tuyau). Un certain Blaise P. avait déjà bien analysé la chose il y a quelques siècles (la phrase finit par : « ... un homme plein de misères »).

L’humanité tombe donc de plus en plus bas, mais avec une telle lenteur que la plupart des gens pensent qu’ils ont la vie devant eux pour se mettre à penser à des choses pas drôles. C’est vrai, quoi, il faut rester optimiste ! Tant qu'ya d'la vie ya d'l'espoir ! Ya d'la joie ! L'espoir fait vivre ! Mais ce qui est vrai aussi, c'est que la vie quotidienne continue, les ennuis gastriques ou conjugaux sont les mêmes, les prix continuent à augmenter, les enfants continuent à ne pas ranger leur chambre, il faut continuer à se chauffer quand il fait froid, le bruit des voisins continue à nous agacer, les magasins continuent à nous fournir les denrées nécessaires à la restauration de nos forces, les camions-poubelles continuent à passer le matin sous nos fenêtres. Tant que les structures de notre quotidien ne connaissent pas de panne, il n’y a pas de quoi s’affoler : la vie continue.

Si ça s’arrête (les trains, l’électricité, les camionneurs, … jusqu’au beurre des supermarchés, récemment), nous pestons jusqu’à ce que la circulation ou le courant soient rétablis. Car nous sommes tous concrètement pénétrés de l’idée de continuité de la « vie normale » et des indispensables répétitions quotidiennes : nous sommes façonnés de routine et nous disons, comme Letizia Bonaparte : « Pourvu que ça dure ». La durée est notre chair. Son défaut est qu'elle coule d'un robinet de couleur terne.

Pourtant, curieusement, nous ne saurions nous passer de tous les « événementiels » ("c'est là qu'ça s'passe, mec") qui ne nous sont absolument de rien, et qui semblent couler d'un robinet en or massif (mais c'est du toc, tout juste du plaqué-or) pour nous abreuver de cette liqueur spécialement produite pour ravir le gosier de notre imaginaire. Impression de participer, impression de vivre, je veux bien, mais en réalité ? Notre moteur est hybride : d'un côté la carburation par la nécessité si prosaïque, de l'autre par la séduction marchande. De quel côté, la "vraie vie" ?

C’est même un paradoxe : autant nos esprits sont en éveil quand il s’agit d’un fait, d’une parole, d’une séquence qui ne nous concernent en aucune manière, et qui sont indifférents à la banalité de toutes les banalités qui meublent notre quotidien, autant nos corps sont résignés à l’accomplissement journalier, discipliné, machinal des mêmes gestes et des mêmes actes, jusqu'aux plus triviaux, routine indifférente à cette écume des jours qui ne nous parvient que par le canal de voix et de visages que nous ne connaissons pas et qui n’ont aucune envie de nous connaître, parce qu'à leurs yeux, nous ne valons pas tripette.

Qui osera réhabiliter la dignité de l'ordinaire et du banal ? Qui dira enfin du bien de la masse des gens qui « font comme tout le monde » ? Qui inspirera aux gens ordinaires de l'amour pour la "nullité" de leur existence ? Quel auteur en vue aura le courage de ne pas écrire un best-seller, voire un chef d'œuvre, sur ceux que les journalistes nomment, très sympathiquement, « les anonymes » ?

D’un côté les bulles de savon qui nous fascinent mais nous feront crever, de l’autre l’épaisse et lourde glèbe routinière de ce qui fait la substance la plus permanente de notre vie concrète : il y a en nous, séparés par une cloison, deux mondes qui ne sont pas faits pour se rencontrer, indifférents l’un à l’autre. Si j'étais "psy" (ce qu'à Dieu ne plaise !), je proposerais de nommer ce symptôme "schizophrénie institutionnelle", ou quelque chose comme ça, au motif que cette double perception nous est inculquée par le mode de vie partagé par toute une civilisation. Qu'est-ce qui nous est le plus cher ? La sollicitation extérieure de nos multiples écrans, instantanée mais inconsistante, à laquelle nous nous prêtons de moment en moment ? Ou bien notre propre permanence, bien corporelle celle-là, à laquelle il nous est physiquement impossible d'échapper ? Les deux, mon général. Pour notre malheur.

On aurait intérêt à se demander qui a intérêt à figer notre attention dans les paillettes scintillantes de l’instantané. Qui cherche à nous imprégner de dégoût et de lassitude pour ce qui fabrique la banalité de notre continuité réelle ? A inspirer nos engouements pour des vies prodigieuses autres que la nôtre, convaincus que nous sommes de sa nullité ?

Tout ça pour dire que, si nous préférons les « trépidations de la machine » à la lenteur du déroulement de nos jours, cela ne nous prédispose pas à anticiper des menaces qui, elles, sont apportées par le temps long. Notre expérience intime du temps, hors de toute sollicitation extérieure, est certes la durée, pourtant nous préférons l'éclair de l'orage au long coucher de soleil sur l'horizon. La force des habitudes, la force d’inertie nous sont des poids sur les épaules. Durée, répétition, routine, transmission nous sont des épouvantails. Nous voulons que « ça bouge ». Nous n'avons même aucun regard pour ce qui nous semble ne pas bouger. Alors un effondrement, et au ralenti qui plus est, pensez ... Je vais vous dire : l'effondrement, nous l'attendons finalement avec indifférence. Nous n'en pensons rien, tout simplement parce qu'il n'a pas d'existence (tant qu'il ne s'est pas produit). Qui vivra verra (rien de plus rassurant que des proverbes).

Alors je repose ma question : « Papa, c’est quand, l’effondrement ? ». Personne ne sait au juste. Guy McPherson nous donne dix ans. Rien ni personne n’est en mesure de nous persuader de cette échéance. Ce qu’on sait, en revanche, c’est que tous les facteurs de notre développement planétaire conduisent le vivant au précipice. Que le mécanisme fatal est à l'œuvre. Ce que des hallucinés persistent à nommer le « Progrès » est devenu une entreprise de destruction massive. Tout nous l'indique. Les signaux se sont déjà allumés sur les écrans de contrôle : ouragans d’une force inconnue jusque-là, migrations massives dues aux guerres ou à la misère, fonte des glaces polaires, le blog de Paul Jorion, etc., etc., etc.

Tout le monde a, plus ou moins confusément, conscience que nos façons de faire sont mortifères. Alors quand ? « Tais-toi, fiston, et nage. En attendant, souris : nous sommes filmés ».

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, paul jorion, à quoi bon penser à l'heure du grand collapse, bfmtv, info en continu, urgence humanitaire, dinosaures, élasmosaure, ptéranodon, réseaux sociaux, txitter, facebook, arcon, art contemporain, wim delvoye cloaca, blaise pascal divertissement, letizia bonaparte pourvu que ça dure, psychanalyse, guy mcpherson, gilles boeuf, claude bourguignon, emmanuel macron, one planet summit

samedi, 31 mars 2018

PAPA, C'EST QUAND L'EFFONDREMENT ? 1/2

Je crois aujourd'hui que toutes les questions qu'on peut se poser sur la politique, l'économie, les relations entre les gens (la vie "sociétale") sont du pipi de chat par rapport à la question globale de la survie des êtres vivants sur la planète. Après la démonstration faite par les Allemands que 80% des insectes ont disparu du territoire en trente ans, on apprend que 30% des oiseaux "ordinaires" de nos campagnes ont également disparu en 15 ans. Les spécialistes de la biodiversité font des diagnostics à peu près identiques sur tous les continents. Qui s'en soucie ? J'ai du mal à prendre au sérieux tout ce qui ne tourne pas autour des questions de la survie de l'espèce humaine et de toutes les espèces vivantes. Ce ne sont pas, par exemple, quelques malades mentaux (je veux parler des "vegans") qui insultent un mort du Super U de Trèbes au motif qu'il était boucher qui me convaincront du contraire (écrit le 31 mars).

Je remets donc en ligne, plutôt deux fois qu'une, ce billet écrit le 13 décembre 2017.

Des nouvelles de l'état du monde (10).

1/2

Paul Jorion (encore lui) vient de publier A quoi bon penser à l’heure du grand collapse ? (Fayard). Pardonnons-lui l’anglicisme : l’anglais lui est si familier qu’il lui est devenu  naturel. Un « collapse », c’est un effondrement. Il en est convaincu : la catastrophe est inéluctable. J’avais suivi le conseil de lecture qu’il donnait dans le billet audiovisuel qu’il poste chaque semaine sur son blog ("Le temps qu'il fait") : j’avais lu Comment tout peut s'effondrer (sans point d’interrogation) de Pablo Servigne et Raphaël Stevens (Seuil, 2015).

naturel. Un « collapse », c’est un effondrement. Il en est convaincu : la catastrophe est inéluctable. J’avais suivi le conseil de lecture qu’il donnait dans le billet audiovisuel qu’il poste chaque semaine sur son blog ("Le temps qu'il fait") : j’avais lu Comment tout peut s'effondrer (sans point d’interrogation) de Pablo Servigne et Raphaël Stevens (Seuil, 2015).

Les auteurs constataient l’état déplorable de la planète dans une foule de domaines, et pronostiquaient le pire si rien n’était fait. La première partie du livre (jusqu’à la page 133, c’est l’état des lieux), donnait froid dans le dos, avec plein de petits graphiques montrant très bien l’emballement planétaire des productions et des destructions à partir de 1950.

Dioxyde de carbone, azote, méthane, poissons, forêts, températures, acidification, ...

J’avais hélas été horriblement déçu ensuite par ce qu’ils entrevoyaient et proposaient pour éviter que l’histoire humaine s’achève en eau de boudin. J'avais dit ici même cette déception dans mon billet du 24 juin 2015 (voir lien plus haut, et note en fin de billet). Au lieu de dire franchement et directement que le monde va à la catastrophe si les nantis du Progrès, du bien-être et de la technique (en gros : l'occident) ne renoncent pas à leur mode de vie de gaspillage et de dévoration des ressources, ils misaient tous leurs espoirs sur la nécessité de « changer les mentalités » (ben voyons, ma parole, ils n'ont pas compris ?), plaçant les solutions dans la sphère quasi-exclusive de la psycho-sociologie contemporaine, c’est-à-dire, pour aller vite, sur la capacité des moyens techniques et médiatiques de façonner les comportements de masse par une propagande judicieusement conçue. Comme si le problème et sa solution étaient là.

Comme si les atteintes à l’environnement se réduisaient aux habitudes de consommation inculquées aux populations. Comme si la question du mode de production des nuisances n’était pas concerné en premier lieu. Comme si - soit dit en passant - le rôle des sciences humaines était d'agir sur les orientations des sociétés (aveu de militantisme "scientifique" ?). La question qui me vient, à chaque invention de telles solutions, c’est évidemment toujours la même : « Comment tu fais, coco ? ». Car malheureusement pour les auteurs, on a lu Beauvois et Joule (Petit traité de manipulation ...), Edward Bernays (Propaganda) et quelques autres : on sait ce qu'il en est de la manipulation mentale et du formatage des esprits par l'intermédiaire d'une psychanalyse habilement instrumentalisée et correctement mise en œuvre.

La question, en l’occurrence : si la publicité peut influencer ponctuellement (dans une certaine mesure) les attitudes des populations ordinaires, comment va-t-on procéder au changement de « mentalité » de tous les gens qui trouvent un puissant intérêt matériel et financier dans l’actuelle marche du monde et dans une « mondialisation » qui se réduit à une compétition féroce entre acteurs transnationaux ? Comment va-t-on faire changer d'avis les gens qui détiennent le pouvoir et l’argent qui va avec ? Ils croient vraiment, Servigne et Stevens, que les gros lards de l'économie mondiale vont battre leur coulpe et se laisser tondre ? Le diagnostic des deux compères est sans appel, mais leur remède est plus foireux qu’une colique frénétique.

Paul Jorion est plus lucide, plus réaliste et plus rationnel : La Crise du capitalisme américain, écrit en 2004-2005, où il annonçait, entre autres, la crise des « subprimes », est sorti en janvier 2007, trop tard pour servir à qui que ce soit pour parer la menace. Aurait-il permis d’empêcher la crise si un éditeur courageux et conscient avait osé le publier aussitôt écrit ?

La conclusion que l'auteur tire aujourd’hui ("Le temps qu'il fait", 1 décembre 2017) de sa débauche d’activités pendant tant d’années pour expliquer l’urgence, avertir les responsables et mobiliser les foules laisse à penser que lui-même n'y croit guère, avec raison selon moi (« J'ai fait ce que j'ai pu », dit-il, comme quoi même les gens spécialement doués ne peuvent que ce qu'ils peuvent). C'est sans doute pourquoi, lassé de rompre des lances contre les moulins à vent, il a décidé de passer le relais de l’action à des bonnes volontés neuves et encore fraîches. Paul Jorion, fatigué, raccroche les gants, pour consacrer sa belle intelligence à des tâches plus personnelles et plus gratifiantes. C’est regrettable, mais on le comprend : militant, ce n'est vraiment pas un métier. Heureusement.

Alors l’effondrement, maintenant ? Comme Servigne et Stevens, Jorion le voit inéluctable. Il n’est pas le seul : Guy McPherson, Claude Bourguignon, Gilles Bœuf et tant d’autres dont, tout dernièrement, 15.000 scientifiques du monde entier, ne cessent d’alerter sur ce qui attend la planète et l’humanité si sept, et bientôt dix milliards d’hommes se mettent à vouloir vivre comme des nababs sur un gâteau en train de fondre.

J’ai déjà dit ici ("L'humanité en prière") pourquoi je crois que l’inéluctable est inéluctable : pour la raison que plus un système est global et interdépendant, moins les individus, même regroupés en vastes ensembles d'influence (partis, lobbies ou autres), peuvent y changer la moindre virgule ou le plus petit guillemet. Je n’y reviens pas. La question que je me pose aujourd’hui porte sur la raison de l’apathie, de la passivité massive qui accueille obstinément les cris poussés par des savants d’ordinaire froids comme des constats. Pourquoi une telle surdité ?

Un effondrement, tous ceux qui ont assisté à l’implosion des grandes barres de La Duchère à Lyon (on pourrait dire la même chose dans bien des endroits) savent comment ça se passe : ça fait du bruit, de la poussière et un gros tas de gravats à déblayer (pour les mettre quelque part, pourvu que ce soit ailleurs). Ça dure quoi ? En un clin d’œil tout est terminé, il n’y a plus rien à voir. Voilà justement le problème : un effondrement, c’est instantané.

Or, l’effondrement dont parlent Servigne et Stevens, Paul Jorion, Gilles Bœuf et consort n’est pas visible à l’œil nu. Il se produit sous nos yeux, mais si lentement ! Un effondrement qui se produit à la vitesse imperceptible, si l’on veut, de l’aiguille des minutes sur le cadran de la montre ou de l’ombre du soleil à midi en plein été, est-ce crédible ? Pas assez en tout cas pour que le détecteur de mouvement déclenche le signal. Ce n’est pas une durée d’ordre géologique, mais ça donne une idée. Apprendre que 80% des insectes ont disparu en trente ans sur le territoire européen est déjà plus parlant. Mais pour ça, il faut des statistiques scientifiquement établies.

Pour notre malheur, l’effondrement qui nous entraîne aujourd’hui se produit donc avec beaucoup trop de lenteur pour que nos moyens de perception soient mis en alerte. C’est un effondrement indolore, inodore et sans saveur. Un effondrement qui s'écoule tranquillement, grisâtre, et si lentement que nous sommes déjà fatigués d'en entendre parler : arrête de rabâcher, vieux schnock, il est où l'effondrement ? Rien en effet ne semble avoir changé depuis la veille, tout le paysage est semblable ou presque, si l’on excepte quelques changements imperceptibles ou hors de notre portée visuelle. Tout le monde regarde le même film, mais c’est un immense plan-séquence tourné en immense ralenti. Ce n’est pas l’immobilité complète, mais comme ça semble ne pas avancer, on se dit qu’à ce rythme-là, on a le temps de voir venir. Qui remarque le vieillissement, jour après jour, sur le visage aimé de la personne qui partage sa vie ?

Gilles Bœuf, dans un cours au Collège de France où il parlait de l’effondrement des effectifs dans les espèces animales, voyait très juste : aux écologistes qui clament que « l’humanité va dans le mur » (ils n’ont pas tort sur le fond, mais), il répondait qu’il n’y a pas de mur et qu’il n’y aura pas de grand choc. Simplement, plus la situation va aller en se dégradant, plus le cadre et les conditions de vie des vivants vont devenir difficiles. On en voit déjà des manifestations, mais si parcellaires et circonscrites dans leurs dégâts (l'île de Saint-Martin n'est pas New York) que très peu de gens font le lien entre elles pour se dire que la situation d'ensemble est grave. Pour les journalistes, ce sont des "événements". A la rigueur des "catastrophes", mais soigneusement localisées, et prises en charge par la "communauté internationale". (« Mais que fait la communauté internationale ? », pleurent en chœur les journalistes des plus gros journaux du monde et les présidents des plus grosses ONG).

L'espace de la conscience individuelle a bien du mal à se hisser jusqu'à la hauteur de l'enjeu global. Et, s'il y parvient, à en tirer toutes les conséquences pour son propre compte.

Voilà ce que je dis, moi.

15 décembre 2017 : Pablo Servigne est interviewé sur France culture. Il n'y a décidément pas grand-chose à espérer du monsieur. Pour contrer les représentations catastrophistes de l'avenir du monde, il vient avec des collègues de publier un ouvrage qui tend à démontrer que l'on ne trouve pas dans la nature seulement des rapports "prédateur-proie", mais qu'il y a aussi, partout, de l'entraide. Comme exemple d'entraide, il cite la pollinisation. Ah bon, c'est nouveau, ça vient de sortir. La pollinisation, c'est de l'entraide, maintenant. Ça m'a bien fait rire. Les pommiers de font pas des poires. Pablo Servigne est atteint jusqu'au verre de ses lunettes d'une maladie qui continue à faire des ravages : l'optimistose aiguë. Symptôme principal : une bonne grosse pomme bien rouge et bien gonflette. Mais la pomme gonflette est dans l'air du temps : Peter Wohlleben est l'auteur à succès de La Vie secrète des arbres, où il développe l'idée qu'il n'y a pas que les humains à pratiquer l'entraide (surtout quand ça les arrange) : il y a aussi les arbres. La nature sera désormais un modèle idéal de ce que doit être, et sera peut-être, la société altruiste. Message : il suffirait que les humains s'inspirent de ... pour ... « Si tous les gars du monde devenaient de bons copains et marchaient la main dans la main, le bonheur serait pour demain ». Ouais ! Farpaitement !

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul jorion, à quoi bon penser à l'heure du grand collapse, blog de paul jorion, pablo servigne comment tout peut s'effondrer, éditions du seuil, psycho-sociologie, changer les mentalités, environnement, écologie, écologistes, biodiversité, beauvois et joule petit traité de manipulation, edward bernays, bernays propaganda, manipulation mentale, mondialisation, globalisation, psychanalyse, jorion la crise du capitalisme américain, crise des subprimes, guy mcpherson, claude bourguignon, gilles boeuf, collège de france, lyon la duchère, nicolas hulot, eelv, les verts, sciences humaines

dimanche, 25 mars 2018

QU’EST-CE QU’UN ÉCOLOGISTE ? 4/4

20 octobre 2017

Des nouvelles de l'état du monde (4).

4

Alors tout bien considéré, qu'est-ce qu'un écologiste ? C'est un être malheureux, mécontent d'être malheureux, malheureux d'être mécontent. Selon moi, c'est un désespéré qui aime la vie, et qui est désespéré pour cette raison : il regarde le monde réel avec un peu trop de lucidité. C'est quelqu'un qui se raconte qu'il est peut-être encore possible d'arrêter la machine infernale et qui, pour la même raison, persiste à chercher, écrire, s'égosiller, courir, gesticuler, se démener, bref : "faire quelque chose", tout en étant persuadé que non, au point où l'on en est arrivé, c'est cuit, mais qui a verrouillé cette certitude dans le cabinet secret de tout au fond, dont il a jeté la clé au motif qu'il ne faut pas injurier l'avenir. "On ne sait jamais", se dit-il à la manière de ceux qui "n'y croient pas", mais que ça n'empêche pas, semaine après semaine, de remplir leur grille de loto.

Et puis s'il fallait cesser de vivre à chaque fois que meurt un proche, on serait mort depuis longtemps, se dit-il. Voilà : est un écologiste quelqu'un qui se prépare à porter deuils après deuils et qui, pour continuer à sourire à la vie, fredonne sans se lasser : « J'ai des tombeaux en abondance, Des sépultures à discrétion, Dans tout cimetière de quelque importance, J'ai ma petite concession. » (tonton Georges). D'une certaine manière, ce que je fais ici même présentement, c'est un peu "remplir ma grille de loto" : on ne sait jamais ! C'est vous dire l'état d'esprit.

Le tableau de la « mouvance » (« sensibilité » se porte aussi assez bien cette année) écologiste que j'ai essayé depuis quelques jours de dresser est sûrement incomplet, partiel et partial. J’ai seulement voulu en parcourir ce qui m’en a semblé les principaux aspects. Quel avenir ce tableau sommaire des préoccupations écologiques laisse-t-il entrevoir pour la planète ? J’ai envie de dire que, s’il y a une indéniable prise de conscience au sein de la communauté scientifique et parmi un certain nombre de voix en mesure de résonner dans les médias (je n'ai pas dit : en mesure de faire bouger les choses), le rapport des forces en présence et la lenteur pesante de l'évolution des consciences (ne parlons pas des intérêts en jeu, qui font résolument barrage) laissent mal augurer de nos lendemains.

Qu’est-ce qui autorise un tel pessimisme ? D’abord la faiblesse structurelle due à l’inorganisation du camp des défenseurs de l’environnement. J'ai dit pourquoi hier, en parlant de la relation au pouvoir. Car les défenseurs sont multiples et hétérogènes, aussi multiples et hétérogènes que les problèmes qui menacent la survie de la vie sur terre. Car il n'y a pas que le réchauffement climatique dans la vie, il faut varier les plaisirs : il y a aussi l'agonie des sols cultivables de la planète, due à un productivisme agricole halluciné, qui consomme frénétiquement toutes sortes d'intrants chimiques (voir les travaux de Claude Bourguignon, ingénieur agronome) ; il y a, depuis trente ans en Europe, la division par cinq (- 80 %) des effectifs d'insectes volants, vous savez, ceux qui s'écrasaient sur les pare-brise, forçant l'automobiliste à s'arrêter souvent pour le nettoyer (je vous parle d'un temps que les moins de ...), catastrophe pour laquelle les scientifiques incriminent les mêmes intrants ; il y a la déforestation massive de certaines régions au profit de plantations autrement plus rentables (palmier à huile, eucalyptus, végétaux OGM, ...) ; il y a l'acidification de la surface des océans, qui rend problématique la survie des récifs coralliens et des planctons ; il y a l'empoisonnement de la chair des hommes par toutes sortes de molécules chimiques, qui n'est sûrement pas étranger à l'explosion des maladies chroniques, dont le cancer (les spécialistes parlent d'une épidémie : voir Notre Poison quotidien, de Marie-Annick Robin, La Découverte, 2013) ; il y a la mortalité humaine due à la pollution : neuf millions de personnes en 2015, selon une étude qui vient de paraître dans The Lancet, la grande revue scientifique britannique. Il y a ... Il y a ... Il y a ... Tout ça, ça fait des combats disparates, des luttes manquant de cohérence, des résistances tirant à hue et à dia. Cela ne fait pas une force.

Le changement climatique reste quand même la menace la plus globale et la plus visible (voir les ouragans récents, dont le dernier, certes dégradé en "tempête tropicale", a frappé l'Irlande (une tempête tropicale sur l'Irlande !!! Et peut-être bientôt « un oranger sur le sol irlandais », salut Bourvil), après avoir suivi une trajectoire qui sidère les météorologistes !), mais la guerre des hommes contre la planète a bien d'autres visages. Et cette guerre a été déclarée il y a un peu plus de deux siècles, quand les progrès techniques et le machinisme naissant ont opéré le passage d'une économie de subsistance à une économie de production de masse. Il paraît clair que l'accroissement de la puissance économique a été fidèlement suivie comme son ombre par un accroissement identique et synchrone de la pollution et de la dégradation des environnements. En bout de course, plus les pays du monde ont été nombreux à s'industrialiser, plus se sont multipliés les agents destructeurs. Plus l'homme a créé des richesses, plus il a nui à la nature.

C’est maintenant indéniable : la gravité et l’intensité des pollutions découlent directement de la croissance industrielle. C’est l’industrie sous toutes ses formes qui nous a donné les agréments dont nous jouissons depuis toujours. C’est l’industrie qui, pour nous offrir tant de biens, a opéré, dans le même mouvement, la dévastation de la biosphère, dont nous voyons aujourd’hui la gravité. La pollution est directement le prix que nous faisons payer à la planète pour acheter notre confort. Plus nous vivons confortablement, plus nous sommes nuisibles : voilà l'équation.

Pour être sûr de la chose, il suffit de regarder les changements intervenus en Chine depuis quarante ans : plus le pays s'est enrichi et industrialisé, plus massives ont été les pollutions. La Chine a expérimenté en quatre décennies ce que les pays anciennement industrialisés ont fait en deux siècles. Les atteintes à l'environnement sont à la mesure de la démesure du pays (l'Inde suit à petite distance : à eux deux, une petite moitié de l'humanité). Peut-être pour ça que c’est en Asie que la prise de conscience est la plus rapide au niveau de la population, peut-être aussi des dirigeants. C'est d'autant plus urgent que, si la planète pouvait supporter le "développement" à l'époque où il concernait cinq cent millions de "privilégiés", elle menace de crever la gueule ouverte au moment où chacune des sept milliards de fourmis qui encombrent sa surface se mettent à rêver de "vivre à l'américaine".

Quid des populations occidentales ? Laquelle (moi compris) est prête à renoncer à quoi que ce soit de son confort et de ses facilités quotidiennes ? Quid des industriels, lancés dans la féroce compétition mondiale ? Lequel est disposé à se rogner les griffes pour faire plaisir aux écologistes ? Quid des financiers, traders et autres spéculateurs, dont l’unique obsession est de faire grimper toujours le taux de leurs profits ? Lequel de ces vautours est prêt à dire : « J’arrête » ? Tout cela fait système : chacun des éléments tient à tous les autres et n’existe que parce que les autres existent. En un mot, chacun des éléments est solidaire de tous les autres. Quand une machine est ainsi construite, allez donc la mettre en panne ou, simplement, la ralentir dans sa marche.

Qu’y a-t-il en face de ce monstre compact ? Des forces dispersées, plus ou moins vaguement organisées. Le GIEC ? On demande aux scientifiques de conduire des recherches et de produire des rapports. Pas de prendre les décisions que ces rapports appelleraient. Les ONG ? Elles peuvent avoir une influence éventuelle, c’est certain, mais ont-elles seulement le pouvoir d'infléchir la trajectoire ? Greenpeace tire un feu d’artifice dans l’enceinte de la centrale nucléaire de Cattenom ? La belle affaire : c’est mauvais pour l’image d’EDF, mais quoi d'autre ? Tout le monde a déjà oublié.

Les associations de militants ? Mais chacun des GPI ("Grands Projets Inutiles", genre ND des Landes, Lyon-Turin, …) voit se former à chaque fois des associations à objet spécifique, déconnectées de toutes les autres : comment ces forces éparpillées pourraient-elles se fondre en un ensemble qui pourrait rivaliser en cohérence et en puissance, mettons avec un animal aussi stratégiquement structuré que le Forum de Davos (on pourrait encore mieux parler du groupe Bilderberg, ou même de la Trilatérale, qui en est l'émanation), où les membres de la fine fleur des élites mondiales se tiennent par la barbichette, se serrent les coudes et ricanent au spectacle des petits agités qui prétendent les empêcher de danser en rond ? Les vaguelettes de surface n'ont jamais mis en danger les gros navires. Pour s'en persuader, il n'y a qu'à observer la vitesse à laquelle la limace européenne s'achemine vers l'interdiction du glyphosate. Sans parler de la brusque volte-face du clown américain en matière de réchauffement climatique.

Que peut-on faire en définitive pour s'opposer efficacement au processus global de cet ordre des choses ? D'excellents esprits disent, au motif qu'il faut toujours "finir sur une note d'espoir" : « Il ne faut pas se décourager. Il faut garder l'espoir. Tout est toujours possible. Nul ne connaît l'avenir. » (Hubert Reeves, Paul Jorion et plein d'autres volontaristes). Mais je ne suis pas volontariste. Je suis de l'avis de Günther Anders parlant d'Ernst Bloch, l'auteur de Le Principe Espérance : « Il n'a pas eu le courage de cesser d'espérer ». Je crois au contraire qu'il faut avoir le courage de cesser d'espérer : l'espoir est une telle machine à entretenir l'illusion qu'il rend aveugle sur ce qui est possible, ici et maintenant. Cette philosophie n'est pas confortable, j'en conviens, mais c'est la seule qui vaille : cessons de nous projeter dans l'avenir, et occupons-nous du présent, si c'est possible.

Et au présent, que peut-on faire ? Pas grand-chose, je le crains. Et si lentement ! La tâche est démesurée, et chacun se demande par quel bout commencer et quel fil il faudrait tirer pour faire obstacle au pire. Toutes ces montagnes à soulever ! Et pour obtenir quel résultat ! Et si encore la "croissance" se déroulait dans une atmosphère paisible et tranquille ! Mais pensez-vous ! Partout, c'est la concurrence, la compétition, le conflit, la guerre. Non, franchement, tout bien considéré, c'est mal parti. La destruction fait partie du programme.

D’accord, je ne suis pas un optimiste, mais j’ai le pessimisme un peu argumenté malgré tout. Non, ça ne me console pas. Bien obligé de faire avec. Ce qui me console, c'est ce rouge du domaine Gallety 2015 (un Saint-Montan) qui arrosait l'autre jour un sublime brie à la truffe de chez Galland, en même temps que les amygdales de quelques lurons pas tristes.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, écologistes, georges brassens, ballade des cimetières, grille de loto, tonton georges, claude bourguignon, inra, ogm, monsanto, marie-annick robin, notre poison quotidien, changement climatique, pollution, chine, giec, étude du climat, centrale nucléaire cattenom, greenpeace, grands projets inutiles, lyon-turin, forum de davos, groupe bilderberg, trilatérale, union européenne, donald trump, domaine gallety, saint montan, notre-dame-des-landes