mercredi, 22 septembre 2021

TONTON GEORGES, C'EST AUJOURD'HUI

Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Pour le comment, c'est plus facile : dans le placard de la grande chambre qui faisait l'angle au premier étage, celle juste contre le marronnier, traversée par le gros tuyau métallique qui allait se ficher dans le conduit de la cheminée, il y avait trois ou quatre disques 33 tours 25 cm (on ne disait pas encore vinyle). Yves Montand (Battling Joe, Les Grands boulevards, ...), peut-être Jacques Brel (?), et puis Georges Brassens. Vous savez, Les Amoureux des bancs publics.

Celui-ci, il a passé et repassé sur l'électrophone de la Guilde du Disque, un machin tout gris, avec un "saphir", et puis un bras blanchâtre qui pesait une tonne. Je pouvais avoir sept ou huit ans. A force de passer et repasser, les oreilles ont fini par demander grâce : les sillons (le sillon en réalité) sont devenus de plus en plus aléatoires et criards. Mais le mal était fait : Brassens, je connaissais par cœur.

Et Houellebecq peut bien dire quelque part que Brassens l'emmerde, je n'y peux rien, j'ai grandi avec, et quand on me parle de tonton Georges, je perds tout esprit critique. Et cela n'a pas changé. Bon, c'est vrai, je vois les faiblesses, et même les défauts, mais je connais toujours par cœur beaucoup de chansons. Tenez, l'autre jour, devant la mairie de la Croix-Rousse, jour de "Grande Braderie", il y avait un homme armé d'une guitare qui chantait "Une Jolie Fleur dans une peau de vache", eh bien les paroles me sont venues comme si ça coulait de source, et j'ai chanté avec lui le reste de la chanson. Il a eu l'air content, il s'est senti sans doute moins seul.

C'était peut-être l'un des deux qui avaient déjà donné un récital Brassens à La Crèche, un soir du monde d'avant. "Le 22 septembre", ce n'est peut-être pas ma préférée, mais ça tombe aujourd'hui, alors je profite de l'occasion. Je ferai une réserve sur une des strophes, qui dit : « Que le brave Prévert et ses escargots veuillent / Bien se passer de moi pour enterrer les feuilles... », parce que A l'enterrement d'une feuille morte est un poème qui me semble vraiment trop niais, comme beaucoup de poèmes de monsieur Prévert, celui que Michel Houellebecq (encore lui) traite carrément de "con" dans une de ses Interventions (Flammarion). En quoi j'ai tendance à être assez d'accord.

Reste cette chanson automnale. Et puis toutes les autres : "Tonton Nestor", "Celui qui a mal tourné", "Mourir pour des idées", "Le Bistrot", au hasard de celles qui me viennent à l'instant. Et je me dis qu'en 2021, ça fait pile quarante ans que Georges Brassens a rendu son bulletin de naissance. Et c'est bientôt le temps des feuilles mortes.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MES CHANSONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges brassens, tonton georges, chanson française, yves montand, battling joe, montand les grands boulevards, jacques brel, les amoureux des bancs publics, michel houellebecq, guilde du disque, croix-rousse, café de la crèche, une jolie fleur dans une peau de vache, jacques prévert, houellebecq interventions, mourir pour des idées, tonton nestor

dimanche, 14 mars 2021

LE SALUT DANS VIALATTE

« Le mouton est célibataire ; par contrainte et par vocation ; il a des goûts extrêmement paisibles, des habitudes de vieux garçon. Il paît ; la brebis l'accompagne ; le bouc, sur un talus, éternue, l'air dédaigneux, avec le profil de Moïse. Un fil d'argent lui pend à la narine (on ne voit jamais que des boucs enrhumés du cerveau). Pendant que le mouton paît, l'homme n'a plus rien à faire. Il s'assied sous un chêne et joue du chalumeau. Or le mouton ne cesse jamais de paître. C'est pourquoi les bergers connaissent un long bonheur. Ils organisent des concours de pipeau, de madrigaux et de poèmes classiques qui célèbrent les végétaux. Leur goût s'affine. Il devient délicat. Ils font leur cour aux bergères, en sonnets. Les bergères les paient en ballades. C'est ainsi qu'ils deviennent des vases de savoir-vivre et des urnes de belles manières, bref des puits de bonne éducation. Il n'y a qu'à lire Honoré d'Urfé pour s'en convaincre. Ils en oublient d'orienter le courant d'air pour mûrir le fromage à points bleus. Si bien qu'ils sont bien moins bergers par une occupation précise que par une disposition générale de l'esprit, une vocation congénitale qui les porte à trouver le bonheur dans l'élégance, le flirt, de longs loisirs et le raffinement mondain. Un berger sommeille en tout homme ; l'homme est un berger qui s'ignore ; de loin en loin il se rappelle sa vocation et il soupire : c'est un berger déchu qui se souvient de l'Age d'Or.

Le bonheur est donc sur une pelouse. Il en est né une mystique du pique-nique, une religion du bonheur par l'œuf dur, qui survit aujourd'hui dans la tradition scoute et le "barbecue" du Texan, encore que dans le pique-nique texan l'œuf dur soit fait d'un bœuf entier cuit sous la cendre, parce que le cow-boy manque de poules : il ne pourrait pas les garder à cheval.

Résumons-nous : le bonheur est bâti sur le fromage ; et même plus spécialement le fromage de brebis. Le yaourt en fait sa réclame : c'est à lui, nous dit-il, qu'on doit le centenaire bulgare, qui est bulgare par naissance mais centenaire par yaourt ; l'Age d'Or est à base de laitage. »

Alexandre Vialatte, Dernières nouvelles de l'homme, Fayard, 1978.

***

Je ne suis pas sûr que, si l'on donnait à lire ce morceau de prose de l'excellent Vialatte à un de ces bergers qui viennent de déposer devant la préfecture de Dijon des cadavres de leurs brebis égorgées — sans doute par des loups — ces hommes en seraient enchantés. A commencer par le portrait qu'il fait de leurs mœurs et de leur métier, et ne serait-ce que parce que l'auteur fait du bouc au lieu du bélier le mâle de la brebis. Probablement une étourderie : je n'ose croire à une méconnaissance.

Remarquez que Tonton Georges, dans une chanson que je ne citerai pas pour ne pas effaroucher les enfants des villes (ceux des campagnes savent à quoi s'en tenir sur les mœurs des animaux), opère entre les deux un rapprochement qui, sait-on jamais, peut induire en erreur quelques esprits légers ou inattentifs : « [passage censuré] comme un bouc, un bélier, une bête, une brute, je suis hanté [passage censuré] ». Après réflexion, il n'est pas impossible qu'en cherchant bien, on finisse par dénicher le reste des paroles dans la chanson intitulée "Le Bulletin de santé". Attention, qu'on n'aille pas se méprendre : je dis ça, mais je n'ai rien dit, à vous de voir.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, alexandre vialatte, humour, denières nouvelles de l'homme, georges brassens, tonton georges, le bulletin de santé brassens

mardi, 16 février 2021

POISSONNIÈRE

« Les harengères

et les mégères

ne parlent plus à la légère. »

Tonton Georges, La ronde des jurons.

Dialogue entre un député LREM (Pierre Henriet) et une députée "insoumise" (Mathilde Panot) pour une histoire de "poissonnière".

*

Note destinée à ceux qui ne connaîtraient pas le mot "catachrèse" (c'est permis) : il serait bon de consulter un dictionnaire avant de conclure que le capitaine formule une insulte injurieuse ou une injure insultante. D'ailleurs, dans le chapelet des "jurons" et "injures" proférés par le capitaine Haddock dans les aventures de Tintin et Milou, on en trouve peu qui peuvent être classés sans hésitation dans cette catégorie, y compris "bachi-bouzouk".

09:00 Publié dans HUMOUR | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : assemblée nationale, chambre des députés, pierre henriet, député lrem, mathilde panot, la france insoumise, bande dessinée, hergé, tintin, les bijoux de la castafiore, capitaine haddock, georges brassens, tonton georges

vendredi, 22 mai 2020

QUAND MACRON CAUSE ...

... L'AUDITEUR SE MARRE.

En l'absence de France Culture pour cause de confinement, j'ai écouté France Inter, faute de mieux, comme je l'ai dit ici (20 avril). C'est une radio qui se fait un point d'honneur de rester constamment à l'écoute de ses auditeurs, et pour cela de se mettre à leur hauteur et de donner toute priorité à la satisfaction de la "demande". C'en est devenu un fléau, une nuisance, une calamité. Même la conception que la chaîne se fait de l'information se soumet à la dictature de l'audience, et hume l'actualité à hauteur de pâquerette.

Non seulement on a droit à un "micro-trottoir" au moindre bulletin d'information (tu parles d'une information !), mais la chaîne consacre des temps d'antenne appréciables à "donner la parole" aux auditeurs ("le téléphone sonne"). J'imagine que les gens ont besoin de s'exprimer, comme les "réseaux sociaux" en donnent à tout instant une preuve écrabouillante et consternante. Ils ne se rendent pas compte que les mots qu'ils déversent dans leur téléphone coulent dans une canalisation qui débouche dans le tonneau des Danaïdes.

Bon, c'est vrai, les mots que j'imprime sur cet écran suivent sans doute le même chemin, mais moi, je ne me fais pas d'illusion : hormis dans quelques cas de prises de contact, j'ignore si quelqu'un est au bout du fil pour me donner l'impression qu'on m'écoute : au diable l'avarice. Je suis résolument infoutu d'installer un "compteur", genre Google Analytics ou Xiti. Ah oui, Tonton Georges a bien raison de dire qu' « aujourd'hui la manie de l'acte gratuit se développe » (c'est dans Concurrence déloyale).

Heureusement, France Inter pose régulièrement ses micros devant la bouche de gens importants, ceux qui ont vraiment quelque chose à nous prêcher. En l'occurrence, le 9 mai dernier autour de 12 heures 18' (c'est un "duel" entre un "progressiste" (Gilles Finkelstein) et une "réac" (Natacha Polony), arbitré par Ali Baddou), elle les a posés devant Emmanuel Macron en personne, et l'on a pu entendre, sortant de l'auguste organe oraculaire de Jupiter, les propos suivants :

« Les vrais idéalistes sont des grands pragmatiques. Quand Robinson part, il part pas avec de grandes idées de poésie ou de récit, il va dans la cale chercher ce qui va lui permettre de survivre : du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Robinson, quand le naufrage est là, il se prend pas les mains dans la tête en essayant de faire une grande théorie du naufrage » (citation absolument textuelle ; je précise que l'expression a laissé de marbre Baddou, Finkelstein et Polony ).

"Il se prend pas les mains dans la tête".

Merci, monsieur Macron, de m'avoir offert sur un plateau cet instant de bonne humeur sur la morne plaine où se fabrique notre quotidien : j'ai essayé de faire le geste, mais en vain. En fait, c'est une rediffusion d'une séquence déjà enregistrée, selon le principe de l' « illustration », mais ça ne change rien au fait que Macron a vraiment dit ça. Je passe sur le fait qu'une fois de plus, ce premier de la classe à qui tout a réussi se permet de faire la leçon aux Français.

Photo de Sébastien Husson, vue sur Facebook.

Cela ne veut pas dire, hélas, que les Français sont assez grands pour savoir ce qu'ils doivent faire : on a trouvé, sur les plages récemment entrouvertes, des ribambelles de masques (chirurgicaux, en tissu, etc.), et on apprend que les gens s'agglutinent par grappes compactes dans les rues de Giverny, dans la rue du Mont-Saint-Michel (au fait, que devient la Mère Poulard ?), au bord du canal Saint-Martin et sur diverses étendues de sable. Il y a même eu, paraît-il, un embouteillage en forêt de Fontainebleau.

Allons, tout va bien : C'EST REPARTI.

Voilà ce que je dis, moi.

***

Le 5 mai, Mathilde Munos, à l'antenne du même France Inter entre 5 et 7h, avait sorti, peut-être au cours d'une interview, cette jolie perle : « Au déconfinement, les gens n'auront pas le droit d'aller à plus de 100 km/h de chez eux ».

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france culture, france inter, micro-trottoir, information, le téléphone sonne france inter, réseaux sociaux, twitter, facebook, tonneau des danaïdes, georges brassens, tonton georges, concurrence déloyale brassens, ali baddou, gilles finkelstein, natacha polony, emmanuel macron, robinson crusoé, france, français, masques, mont saint-michel, mère poulard, journalistes

jeudi, 05 juillet 2018

LE LAMBEAU, DE PHILIPPE LANÇON

Chose promise (voir ici même au 13 juin dernier), chose due : j’ai lu Le Lambeau, de Philippe Lançon, rescapé de la tuerie de Charlie Hebdo. Le Lambeau est un livre redoutable. Peut-être pas pour tout le monde, mais à coup sûr pour tous ceux qui ont ressenti jusqu’au centre d’eux-mêmes la dévastation de la salle de rédaction de Charlie Hebdo, un certain 7 janvier, par un tandem de frères décidés à mourir. "Ressenti" : j’imagine quelque chose de pas très éloigné de ce que fut le "9 / 11" (nine / eleven) pour un Américain.

Pour moi, vieux lecteur du mensuel Hara Kiri, de son petit frère hebdomadaire, de son cousin Charlie (le mensuel de BD tenu par Wolinski) et de son neveu Charlie (l’hebdo, après le coup de ciseau de la censure pour crime de lèse-majesté), l’atmosphère assez « anar » et totalement libre que véhiculaient ces revues était la seule respirable : la dizaine de déchaînés qui faisait souffler ce vent semblait capable de pousser les murs à volonté et d’agrandir l’espace des possibles. J’ai mangé et ruminé mon foin à ce râtelier pendant de nombreuses années. Même si, à la longue, j’ai éprouvé la lassitude pour tout ce qui commence à tourner en rond pour se mordre la queue, les boyaux de mon crâne avaient assimilé tellement de cette matière que l’attentat m’a enlevé une partie de moi-même.

Lire Le Lambeau, dans ces conditions, n’a pas été une partie de plaisir, parce que, du moment où j’ai ouvert le livre jusqu’à la dernière page, j’ai revécu – et je revis en écrivant ces lignes – le 7 janvier dans toute sa dimension incompréhensible, absurde, avec le sentiment constant de l’irréparable. J’y suis finalement arrivé, par toutes petites étapes, en lecteur déjà fourbu au bout de vingt pages. Philippe Lançon est un examinateur impitoyable : il sait comme personne appuyer là où ça fait le plus mal. La balle de 7,62 tirée par Kouachi lui a emporté le maxillaire inférieur, faisant de lui une « gueule cassée » en tout point semblable aux innombrables défigurés de 14-18.

Une "gueule cassée" dans la réalité. Quelle épouse reconnaîtrait son époux ?

Le Lambeau raconte en détail les étapes de la reconstruction (réinvention) de son visage détruit. En 500 pages, j’ai le sentiment d’avoir laborieusement accompagné la tâche de titan à laquelle les assassins de ses amis ont contraint le journaliste pour revenir parmi les vivants ordinaires. Car l’attentat a fait de Philippe Lançon un « non-mort », faisant tomber un rideau d’acier entre lui et les gens normaux. Pour ses amis (Cabu, Wolinski, Bernard Maris, …), la chose est sans bavure et définitive (le jour fatidique, Reiser, Gébé, Cavanna, Choron étaient excusés, eux, pour cause de décès préalable). Pour lui, que les assassins ont après tout raté, le retour dans la vie quotidienne sera horriblement compliqué, jalonné d'un nombre impressionnant d'opérations chirurgicales. Le bloc opératoire de La Salpêtrière (« le monde d’en bas ») devient un lieu presque familier, où Chloé, sa chirurgienne (« la fée imparfaite »), parfois remplacée par Hossein ou une assistante, tente de lui refaire une mâchoire, morceau par morceau, de peau, de chair et d’os.

Monument aux morts de 14-18, à Trévières (Calvados), promu "gueule cassée" en 1944.

Lançon explique à la page 249 le titre de son livre. C’est au moment où les chirurgiens décident de lui prendre un péroné pour remplacer l’os pulvérisé par la balle : « La greffe du péroné était depuis plusieurs années pratiquée, d’abord sur les cancéreux de la mâchoire et de la bouche, principaux patients du service. On lui donnait aussi un autre nom et un autre soir, j’ai entendu sortir de la bouche de Chloé le mot qui allait désormais, en grande partie, me caractériser : le lambeau. On allait me faire un lambeau ». Une vie en lambeaux. Un morceau de jambe pour mâcher de nouveau ! Et je ne parle pas des mésaventures de la peau et de la chair dans la reconstitution laborieuse. Par exemple, quand on lui greffe un morceau de cuisse ou de mollet (je ne sais plus) pour faire la lèvre inférieure, des poils vont lui pousser dans la bouche ! Et puis les fuites persistantes, qui font qu’il en met partout quand on l’autorise enfin à manger un yaourt par l’orifice buccal !

Non, Philippe Lançon ne sera plus jamais l’homme qu’il a été, que ce soit pour lui-même ou pour ceux qui l’entouraient avant l’attentat. Il est devenu, en un instant, un bébé exigeant et un vieillard intraitable. Les frères Kouachi ont fait de lui un oxymore, et c'est ce qui passe mal auprès de certains. Par exemple, nous le suivons dans les hauts et les bas que subit sa relation avec Gabriela, la femme aimée – dont la vie suit par ailleurs une trajectoire instable et compliquée : l’homme qu’elle aime n’est plus celui dont elle était tombée amoureuse. Elle supporte mal la brutalité du changement. Accourue de New York aussitôt qu’elle apprend la nouvelle, puis faisant des allers-retours, elle ira jusqu’à reprocher à son amant de ne penser qu’à lui.

Et l’auteur assiste impuissant à cet éloignement, qu’il n’a ni voulu ni causé, mais dont il est, malgré tout, responsable, pense-t-il : « L’attentat s’infiltre dans les cœurs qu’il a mordus, mais on ne l’apprivoise pas. Il irradie autour des victimes par cercles concentriques et, dans des atmosphères souvent pathétiques, il les multiplie. Il contamine ce qu’il n’a pas détruit en soulignant d’un stylo net et sanglant les faiblesses secrètes qui nous unissent et qu’on ne voyait pas. Assez vite, les choses ont mal tourné avec Gabriela.

J’étais heureux de la revoir, mais j’avais pris des habitudes en son absence, et plus que des habitudes : des règles de vie et de survie. J’avais tissé mon cocon de petit prince patient, suintant, nourri pas sonde et vaseliné autour d’un frère, de parents, de quelques amis et de soignants » (p.343). "Mon cocon" !? "Petit prince" !? Qu'est-ce qu'il lui faut ? Mais qui envierait un tel cocooning de "petit prince" ?

A dire vrai, j’ai trouvé dans un premier temps déplacées ces confidences sur la vie intime de l’auteur, l’accusant de tomber dans l’auto-fiction, par nature indécente. Et puis, je me suis dit que ça aussi, ça appartient de plein droit au récit, et que, après tout, cette façon d’objectiver ce moment de la vie privée permet au lecteur bouleversé de prendre un peu de distance avec le tragique de la situation. Je pense à l’épouse d’une « gueule cassée » de 14-18, et je me dis qu’il lui a fallu bien de l’héroïsme pour rester attachée à son homme, quand elle l'a revu, "après". Qu'est devenu le couple de la "gueule cassée", après 1918 ?

Car juste avant le passage cité, on trouve ceci, qui se passera de mes commentaires : « Mes parents sont arrivés peu après et se sont installés, l’un à droite, l’autre à gauche, chacun me tenant une main et la caressant. J’ai pris la tablette et j’ai écrit : "Miroir ?" Ils l’avaient apporté. J’allais savoir à quoi je ressemblais. J’ai pris le miroir et j’ai découvert, à la place du menton et du trou, cernée par d’épaisses sutures noires ou bleu sombre, une grosse escalope sanguinolente et vaselinée de couleur claire, entre jaune et blanc, d’une surface lisse, glabre et unie comme celle d’un jouet en plastique. C’était ça, mon menton ? C’était pour ça qu’on m’avait opéré pendant dix heures, retiré un os de la jambe et mis dans cet état ? J’étais accablé » (p.334).

Heureusement, Philippe Lançon se fait accompagner par quelques amis infiniment plus dociles et réconfortants : les pages de La Recherche où Proust raconte la mort de sa grand-mère, de La Montagne magique de Thomas Mann, de Kafka, mais aussi et (selon moi) surtout, Jean-Sébastien Bach et Beethoven : « J’ai senti les piqûres et me suis concentré sur la musique de cet homme, Bach, dont j’avais chaque jour un peu plus l’impression qu’il m’avait sauvé la vie. Comme chez Kafka, la puissance rejoignait la modestie, mais ce n’était pas la culpabilité qui l’animait : c’était la confiance en un dieu qui donnait à ce caractère coléreux le génie et la paix » (p.390). Ainsi, Bach a "sauvé la vie" de l’auteur ! Quelle beauté dans la formule ! Oui, la musique de Jean-Sébastien Bach est bien ce qui sauve en dernier recours.

J’ai un seul reproche à faire au livre de Philippe Lançon : l’éloge qu’il fait de Laurent Joffrin. Il est vrai que celui-ci est son patron, et qu’il lui doit sans doute beaucoup dans l’exercice de son métier de journaliste. Mais je n’oublie pas quant à moi l’insupportable gougnafier, capable d’assassiner un dialogue en empêchant son interlocuteur de développer sa pensée, quand celle-ci commet l’impardonnable erreur de s’opposer à la sienne. Invité chez Guillaume Erner ou Alain Finkielkraut, sur France Culture, il se débrouille, avec son importunité fanatique, pour se rendre haïssable, et transformer en bouillie le propos de l’adversaire, qu’il s’appelle Obertone ou Maler. Laurent Joffrin incarne à merveille l’idée que je me fais de l’intolérance bornée (on peut lire ici ce que je disais du monsieur le 17 février 2017).

Il va de soi que cette réserve ne fait pas oublier la violence exercée à travers ce livre sur un lecteur (moi) que les équipes d’Hara Kiri, Charlie et compagnie ont entouré comme des ombres tutélaires pendant quelques dizaines d’années. Et là, non, y a pas à tortiller du croupion :

« Quand l'un d'entre eux manquait à bord,

C'est qu'il était mort.

Oui mais jamais au grand jamais

Son trou dans l'eau ne se refermait ».

(Tonton Georges).

Merci, monsieur Philippe Lançon, pour ce livre tellement dur à avaler. Oui, je vous remercie pour tout ce qu'il m'a coûté. Parce qu'il m'a restitué l'essentiel. On peut appeler ça la Vérité.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philippe lançon, philippe lançon le lambeau, charlie hebdo, charlie mensuel, hara kiri hebdo, anarchisme, frères kouachi, attentats paris 2015, kalachnikov, cabu, wolinski, hara kiri, bernard maris, reiser, gébé, cavanna, professeur choron, hôpital la salpêtrière, proust la recherche du temps perdu, thomas mann la montagne magique, jean-sébastien bach, ludwig van beethoven, laurent joffrin, france culture, guillaume erner, georges brassens, tonton georges, les copains d'abord, alain finkielkraut répliques, gueules cassées, musique

dimanche, 25 mars 2018

QU’EST-CE QU’UN ÉCOLOGISTE ? 4/4

20 octobre 2017

Des nouvelles de l'état du monde (4).

4

Alors tout bien considéré, qu'est-ce qu'un écologiste ? C'est un être malheureux, mécontent d'être malheureux, malheureux d'être mécontent. Selon moi, c'est un désespéré qui aime la vie, et qui est désespéré pour cette raison : il regarde le monde réel avec un peu trop de lucidité. C'est quelqu'un qui se raconte qu'il est peut-être encore possible d'arrêter la machine infernale et qui, pour la même raison, persiste à chercher, écrire, s'égosiller, courir, gesticuler, se démener, bref : "faire quelque chose", tout en étant persuadé que non, au point où l'on en est arrivé, c'est cuit, mais qui a verrouillé cette certitude dans le cabinet secret de tout au fond, dont il a jeté la clé au motif qu'il ne faut pas injurier l'avenir. "On ne sait jamais", se dit-il à la manière de ceux qui "n'y croient pas", mais que ça n'empêche pas, semaine après semaine, de remplir leur grille de loto.

Et puis s'il fallait cesser de vivre à chaque fois que meurt un proche, on serait mort depuis longtemps, se dit-il. Voilà : est un écologiste quelqu'un qui se prépare à porter deuils après deuils et qui, pour continuer à sourire à la vie, fredonne sans se lasser : « J'ai des tombeaux en abondance, Des sépultures à discrétion, Dans tout cimetière de quelque importance, J'ai ma petite concession. » (tonton Georges). D'une certaine manière, ce que je fais ici même présentement, c'est un peu "remplir ma grille de loto" : on ne sait jamais ! C'est vous dire l'état d'esprit.

Le tableau de la « mouvance » (« sensibilité » se porte aussi assez bien cette année) écologiste que j'ai essayé depuis quelques jours de dresser est sûrement incomplet, partiel et partial. J’ai seulement voulu en parcourir ce qui m’en a semblé les principaux aspects. Quel avenir ce tableau sommaire des préoccupations écologiques laisse-t-il entrevoir pour la planète ? J’ai envie de dire que, s’il y a une indéniable prise de conscience au sein de la communauté scientifique et parmi un certain nombre de voix en mesure de résonner dans les médias (je n'ai pas dit : en mesure de faire bouger les choses), le rapport des forces en présence et la lenteur pesante de l'évolution des consciences (ne parlons pas des intérêts en jeu, qui font résolument barrage) laissent mal augurer de nos lendemains.

Qu’est-ce qui autorise un tel pessimisme ? D’abord la faiblesse structurelle due à l’inorganisation du camp des défenseurs de l’environnement. J'ai dit pourquoi hier, en parlant de la relation au pouvoir. Car les défenseurs sont multiples et hétérogènes, aussi multiples et hétérogènes que les problèmes qui menacent la survie de la vie sur terre. Car il n'y a pas que le réchauffement climatique dans la vie, il faut varier les plaisirs : il y a aussi l'agonie des sols cultivables de la planète, due à un productivisme agricole halluciné, qui consomme frénétiquement toutes sortes d'intrants chimiques (voir les travaux de Claude Bourguignon, ingénieur agronome) ; il y a, depuis trente ans en Europe, la division par cinq (- 80 %) des effectifs d'insectes volants, vous savez, ceux qui s'écrasaient sur les pare-brise, forçant l'automobiliste à s'arrêter souvent pour le nettoyer (je vous parle d'un temps que les moins de ...), catastrophe pour laquelle les scientifiques incriminent les mêmes intrants ; il y a la déforestation massive de certaines régions au profit de plantations autrement plus rentables (palmier à huile, eucalyptus, végétaux OGM, ...) ; il y a l'acidification de la surface des océans, qui rend problématique la survie des récifs coralliens et des planctons ; il y a l'empoisonnement de la chair des hommes par toutes sortes de molécules chimiques, qui n'est sûrement pas étranger à l'explosion des maladies chroniques, dont le cancer (les spécialistes parlent d'une épidémie : voir Notre Poison quotidien, de Marie-Annick Robin, La Découverte, 2013) ; il y a la mortalité humaine due à la pollution : neuf millions de personnes en 2015, selon une étude qui vient de paraître dans The Lancet, la grande revue scientifique britannique. Il y a ... Il y a ... Il y a ... Tout ça, ça fait des combats disparates, des luttes manquant de cohérence, des résistances tirant à hue et à dia. Cela ne fait pas une force.

Le changement climatique reste quand même la menace la plus globale et la plus visible (voir les ouragans récents, dont le dernier, certes dégradé en "tempête tropicale", a frappé l'Irlande (une tempête tropicale sur l'Irlande !!! Et peut-être bientôt « un oranger sur le sol irlandais », salut Bourvil), après avoir suivi une trajectoire qui sidère les météorologistes !), mais la guerre des hommes contre la planète a bien d'autres visages. Et cette guerre a été déclarée il y a un peu plus de deux siècles, quand les progrès techniques et le machinisme naissant ont opéré le passage d'une économie de subsistance à une économie de production de masse. Il paraît clair que l'accroissement de la puissance économique a été fidèlement suivie comme son ombre par un accroissement identique et synchrone de la pollution et de la dégradation des environnements. En bout de course, plus les pays du monde ont été nombreux à s'industrialiser, plus se sont multipliés les agents destructeurs. Plus l'homme a créé des richesses, plus il a nui à la nature.

C’est maintenant indéniable : la gravité et l’intensité des pollutions découlent directement de la croissance industrielle. C’est l’industrie sous toutes ses formes qui nous a donné les agréments dont nous jouissons depuis toujours. C’est l’industrie qui, pour nous offrir tant de biens, a opéré, dans le même mouvement, la dévastation de la biosphère, dont nous voyons aujourd’hui la gravité. La pollution est directement le prix que nous faisons payer à la planète pour acheter notre confort. Plus nous vivons confortablement, plus nous sommes nuisibles : voilà l'équation.

Pour être sûr de la chose, il suffit de regarder les changements intervenus en Chine depuis quarante ans : plus le pays s'est enrichi et industrialisé, plus massives ont été les pollutions. La Chine a expérimenté en quatre décennies ce que les pays anciennement industrialisés ont fait en deux siècles. Les atteintes à l'environnement sont à la mesure de la démesure du pays (l'Inde suit à petite distance : à eux deux, une petite moitié de l'humanité). Peut-être pour ça que c’est en Asie que la prise de conscience est la plus rapide au niveau de la population, peut-être aussi des dirigeants. C'est d'autant plus urgent que, si la planète pouvait supporter le "développement" à l'époque où il concernait cinq cent millions de "privilégiés", elle menace de crever la gueule ouverte au moment où chacune des sept milliards de fourmis qui encombrent sa surface se mettent à rêver de "vivre à l'américaine".

Quid des populations occidentales ? Laquelle (moi compris) est prête à renoncer à quoi que ce soit de son confort et de ses facilités quotidiennes ? Quid des industriels, lancés dans la féroce compétition mondiale ? Lequel est disposé à se rogner les griffes pour faire plaisir aux écologistes ? Quid des financiers, traders et autres spéculateurs, dont l’unique obsession est de faire grimper toujours le taux de leurs profits ? Lequel de ces vautours est prêt à dire : « J’arrête » ? Tout cela fait système : chacun des éléments tient à tous les autres et n’existe que parce que les autres existent. En un mot, chacun des éléments est solidaire de tous les autres. Quand une machine est ainsi construite, allez donc la mettre en panne ou, simplement, la ralentir dans sa marche.

Qu’y a-t-il en face de ce monstre compact ? Des forces dispersées, plus ou moins vaguement organisées. Le GIEC ? On demande aux scientifiques de conduire des recherches et de produire des rapports. Pas de prendre les décisions que ces rapports appelleraient. Les ONG ? Elles peuvent avoir une influence éventuelle, c’est certain, mais ont-elles seulement le pouvoir d'infléchir la trajectoire ? Greenpeace tire un feu d’artifice dans l’enceinte de la centrale nucléaire de Cattenom ? La belle affaire : c’est mauvais pour l’image d’EDF, mais quoi d'autre ? Tout le monde a déjà oublié.

Les associations de militants ? Mais chacun des GPI ("Grands Projets Inutiles", genre ND des Landes, Lyon-Turin, …) voit se former à chaque fois des associations à objet spécifique, déconnectées de toutes les autres : comment ces forces éparpillées pourraient-elles se fondre en un ensemble qui pourrait rivaliser en cohérence et en puissance, mettons avec un animal aussi stratégiquement structuré que le Forum de Davos (on pourrait encore mieux parler du groupe Bilderberg, ou même de la Trilatérale, qui en est l'émanation), où les membres de la fine fleur des élites mondiales se tiennent par la barbichette, se serrent les coudes et ricanent au spectacle des petits agités qui prétendent les empêcher de danser en rond ? Les vaguelettes de surface n'ont jamais mis en danger les gros navires. Pour s'en persuader, il n'y a qu'à observer la vitesse à laquelle la limace européenne s'achemine vers l'interdiction du glyphosate. Sans parler de la brusque volte-face du clown américain en matière de réchauffement climatique.

Que peut-on faire en définitive pour s'opposer efficacement au processus global de cet ordre des choses ? D'excellents esprits disent, au motif qu'il faut toujours "finir sur une note d'espoir" : « Il ne faut pas se décourager. Il faut garder l'espoir. Tout est toujours possible. Nul ne connaît l'avenir. » (Hubert Reeves, Paul Jorion et plein d'autres volontaristes). Mais je ne suis pas volontariste. Je suis de l'avis de Günther Anders parlant d'Ernst Bloch, l'auteur de Le Principe Espérance : « Il n'a pas eu le courage de cesser d'espérer ». Je crois au contraire qu'il faut avoir le courage de cesser d'espérer : l'espoir est une telle machine à entretenir l'illusion qu'il rend aveugle sur ce qui est possible, ici et maintenant. Cette philosophie n'est pas confortable, j'en conviens, mais c'est la seule qui vaille : cessons de nous projeter dans l'avenir, et occupons-nous du présent, si c'est possible.

Et au présent, que peut-on faire ? Pas grand-chose, je le crains. Et si lentement ! La tâche est démesurée, et chacun se demande par quel bout commencer et quel fil il faudrait tirer pour faire obstacle au pire. Toutes ces montagnes à soulever ! Et pour obtenir quel résultat ! Et si encore la "croissance" se déroulait dans une atmosphère paisible et tranquille ! Mais pensez-vous ! Partout, c'est la concurrence, la compétition, le conflit, la guerre. Non, franchement, tout bien considéré, c'est mal parti. La destruction fait partie du programme.

D’accord, je ne suis pas un optimiste, mais j’ai le pessimisme un peu argumenté malgré tout. Non, ça ne me console pas. Bien obligé de faire avec. Ce qui me console, c'est ce rouge du domaine Gallety 2015 (un Saint-Montan) qui arrosait l'autre jour un sublime brie à la truffe de chez Galland, en même temps que les amygdales de quelques lurons pas tristes.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, écologistes, georges brassens, ballade des cimetières, grille de loto, tonton georges, claude bourguignon, inra, ogm, monsanto, marie-annick robin, notre poison quotidien, changement climatique, pollution, chine, giec, étude du climat, centrale nucléaire cattenom, greenpeace, grands projets inutiles, lyon-turin, forum de davos, groupe bilderberg, trilatérale, union européenne, donald trump, domaine gallety, saint montan, notre-dame-des-landes

mardi, 03 mai 2016

LE RYTHME, LE COLLECTIF ET LE PUBLIC

Avec John Mayall et son groupe (Blue Mitchell, Clifford Solomon, Larry Taylor, Ron Selico, Freddy Robinson), l’événement rythmique collectif se produit dans « Good times boogie », et dure environ une minute, à partir de 5’15". C'est là que les gars cessent de jouer une musique qu'ils ont apprise : ils se sont trouvés ! A ce moment, ils sont devenus la musique en personne. En nom collectif. Mais ce qui se passe sur scène vient aussi de ce qui se passe avec la salle.

Avec John Mayall et son groupe (Blue Mitchell, Clifford Solomon, Larry Taylor, Ron Selico, Freddy Robinson), l’événement rythmique collectif se produit dans « Good times boogie », et dure environ une minute, à partir de 5’15". C'est là que les gars cessent de jouer une musique qu'ils ont apprise : ils se sont trouvés ! A ce moment, ils sont devenus la musique en personne. En nom collectif. Mais ce qui se passe sur scène vient aussi de ce qui se passe avec la salle.

Cela ne s'explique pas. Et ça ne dure pas, les instants à saisir par les oreilles. J'ai eu le même sentiment en entendant « What is this thing called love ? » par le trio Jarrett, Peacock, DeJohnette (c'est dans Whisper not, Paris, 1999, à partir de 8'33", quand Jarrett réduit son piano à un "Salt Peanuts" répétitif et discret, pour accompagner la fin du solo de Peacock, mais surtout l'effervescent solo de DeJohnette à la batterie, on ne peut pas s'y tromper : c'est à la reprise du thème que le public, n'en pouvant plus, éclate).

Ce qui m’intéresse dans « Mile 0 », dans le disque Uzeb live in Europe, c’est, en même temps que l’événement collectif, la guitare basse d'Alain Caron qui, pendant presque tout le morceau (elle se tait parfois) et de sa technique assez particulière, fouette l’oreille de son timbre ultramétallique, comme un plectre impitoyable. La composition du morceau dans son ensemble, le thème principal en particulier, n’enlève rien à cette impression d’entraînement irrésistible.

l’événement collectif, la guitare basse d'Alain Caron qui, pendant presque tout le morceau (elle se tait parfois) et de sa technique assez particulière, fouette l’oreille de son timbre ultramétallique, comme un plectre impitoyable. La composition du morceau dans son ensemble, le thème principal en particulier, n’enlève rien à cette impression d’entraînement irrésistible.

Là encore, l’enthousiasme du public fait une bonne part du travail. C'est comme le professeur, quand il est face à une classe d'excellence. De deux choses l'une : soit il s'écrase comme une bouse de vache. Soit il se transcende et devient plus grand que lui-même, gravant quelques moments inoubliables dans quelques mémoires, à commencer par la sienne.

Il n’y a pas à tortiller du croupion, la présence active du public lors de l’enregistrement donne corps et consistance à la croyance, comme une confirmation éclatante, que j'ai raison de vibrer à ce que je suis en train d’écouter.

Il se produit quelque chose d'analogue quand j'écoute, de l'immense Oum Khalsoum (Om Kalsoum, Om Khaltoum, Oum Khoultoum ou comment que son nom s'écrive), l'enregistrement public de "Ana Fe Entezarak" (46'35"), de "Ahl El Hawa" (45'35") ou de "Keset El Ams" (mon préféré, 58'30") : l'enthousiasme des hommes qui sont là m'explique quelque chose de ce qu'il faut entendre et retenir du chant de "la perle de l'Orient". C'est précisément pourquoi je n'ai d'elle que des enregistrements publics.

Il se produit quelque chose d'analogue quand j'écoute, de l'immense Oum Khalsoum (Om Kalsoum, Om Khaltoum, Oum Khoultoum ou comment que son nom s'écrive), l'enregistrement public de "Ana Fe Entezarak" (46'35"), de "Ahl El Hawa" (45'35") ou de "Keset El Ams" (mon préféré, 58'30") : l'enthousiasme des hommes qui sont là m'explique quelque chose de ce qu'il faut entendre et retenir du chant de "la perle de l'Orient". C'est précisément pourquoi je n'ai d'elle que des enregistrements publics.

Ou quand j'écoute "Sweet and lovely" (Erroll Garner, Eddie Calhoun, Kelly Martin, 5'35"), qu'on trouve dans One world concert, en entier, mais attention à partir de 3'47" : à un moment donné, il se passe quelque chose du côté de la pulsation et de la syncope. Là encore, c'est à saisir, parce que ça ne dure pas.

5'35"), qu'on trouve dans One world concert, en entier, mais attention à partir de 3'47" : à un moment donné, il se passe quelque chose du côté de la pulsation et de la syncope. Là encore, c'est à saisir, parce que ça ne dure pas.

Sans public, un artiste n'est rien qu'une sale manie. C'est Brassens qui le dit, dans "Le mauvais sujet repenti" (la chanson qui finit par le délicieux : "Comme je n'étais qu'un salaud, J'me fis honnête"). C'est le même Brassens qui chante « Si le public en veut, je les sors dare-dare. S'il n'en veut pas, je les remets dans ma guitare, Refusant d'acquitter la rançon de la gloire, Sur mon brin de laurier, je m'endors comme un loir » (on a reconnu les "Trompettes de la renommée").

Il a raison. Brassens a toujours raison. Même quand il a tort. Il a un vrai public. C'est même pour ça que Brassens a pu devenir Tonton Georges.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MES CHANSONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john mayall, mayall live in austin, keith jarrett, jarrett peacock dejohnette, jarrett whisper not, uzeb, uzeb live in europe, uzeb alain caron, oum khalsoum, erroll garner, one world concert, georges brassens, le mauvais sujet repenti, trompettes de la renommée, les copains d'abord, tonton georges

lundi, 02 novembre 2015

LE PS DANS LA NASSE

Le Front National, c’est entendu, est un épouvantail, un grand diable exotique (exogène, allogène, hétérogène, bref : métèque). C’est une créature bizarre : il est né sous nos climats tempérés, la loi le considère comme « un parti comme les autres », puisqu’il n’est pas interdit. Pourtant, tout le monde bien-pensant le considère comme foncièrement inassimilable : « Nous ne sommes pas de cette pâte-là ! », s’insurge chacun quand on lui fait grief de « faire le jeu du Front National » (Michel Onfray est le dernier à avoir reçu cette foudre jupitérienne et médiatique : même pas mal).

Le désespoir des « partis de gouvernement » (je pouffe) est palpable. Ceux-ci se gardent bien de présenter les choses de cette manière pour le moins désagréable : ils retournent ce désespoir en fureur contre le Front National et tous ces fameux complices, qu’ils s’empressent d’accuser d’en « faire le jeu ». Tout est de la faute du Front National, on vous dit.

Je l’ai dit ici il y a un certain temps : au pays des lilliputiens, les nains sont rois. Au pays des minables, les moins que rien règnent. Pour parler clair, le Front National, à toutes les élections, serait toujours aussi microscopique, et se traînerait toujours autour de 5 ou 6% (en gros : existerait à peine) si deux facteurs n’avaient constamment tout fait pour qu’il n’en fût rien. D’une part, le fait qu’il ait été cyniquement instrumentalisé par François Mitterrand (et successeurs) pour torpiller la droite (après avoir torpillé le Parti Communiste avec le « Programme Commun »), en instaurant de la proportionnelle, ce qui avait fait entrer quelques voyous à l’Assemblée.

D’autre part, la médiocrité superlativement crasse de la classe politique française, ajoutée au verrouillage, depuis quarante ans, de toute la vie politique française par deux partis organisés militairement et féodalement pour tuer dans l’œuf toute tentative innovante de faire de la politique autrement : Pierre Larrouturou, Nicolas Dupont-Aignan et d’autres en savent quelque chose, pour avoir été impitoyablement relégués dans les marges, autrement dit les ténèbres extérieures, parce que.

Ces deux partis font semblant de se livrer une guerre de tranchées : dans le bocal, tout le monde se connaît, se tutoie, s’invite à dîner. Ils ne sont pas là pour la France : ils sont là pour soigner la carrière. Et ils sont là sinon depuis toujours, du moins depuis qu’ils sont sortis des Ecoles. La réalité de tout le monde, ils ne connaissent que par ouï-dire ou sur dossier.

D’où les mêmes bobines depuis des dizaines d’années : comment voulez-vous que quelque chose change, si les hommes ne changent pas ? La « Promotion Voltaire » (Hollande, Royal, combien d’autres), c’était en 1980. Trente-cinq ans !!! Dites-moi qui est neuf, parmi les gens qui nous gouvernent ! Pour espérer faire changer les choses, il faut commencer par virer les hommes qui étaient chargés de s'en occuper, après leur avoir vigoureusement botté le cul (« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », ajoute Georges Brassens, dans "Grand-père", mais il s'agit d'un curé).

Ils n’ont pas d’idées, pas de programme. Ils naviguent à vue : les sondages leur servent de gouvernail. Ils n'ont pas de France. Leur seul horizon, c’est l’élection prochaine : la meilleure façon de n'avoir aucune perspective et de s'interdire de conduire des politiques de long terme (surtout que l'autre camp, pour bien montrer que « l'adversaire » a tout faux et fait tout de travers, s'empresse de défaire ce qui a été fait). Leur seule image de la réalité est élaborée par les sondages, les sous-fifres et un essaim de bureaucrates. Leur seul discours leur est soufflé par des experts en communication.

Leur seul programme, c’est le pouvoir pour le pouvoir. S’ils n’y sont pas, ils veulent le conquérir, s’ils y sont, ils font tout pour y rester (Jeanne d'Arc, à qui, pour la piéger, le juge demandait si elle était en état de grâce, eut cette réponse extraordinaire : « Si je n'y suis, Dieu veuille m'y mettre. Si j'y suis, Dieu veuille m'y garder »). Il résulte de ce fonctionnement mafieux la fossilisation politique de la France dans le statu quo et l’impuissance face à la réalité.

Et l’on nous raconte à satiété que Finkielkraut, Onfray et quelques autres « font le jeu du Front National », qu’ils sont d’infâmes « réactionnaires ». Et on nous assène, contre toute vraisemblance, que « le Front National n’est pas un parti comme les autres ». Mais bien sûr que si, qu’il est comme les autres : une machine à conquérir le pouvoir, une fois soigneusement « dédiabolisé » par l'héritière. Pour y faire quoi ? Qui le sait ? Peut-être ne le savent-ils pas eux-mêmes. Mais Sarkozy, puis Hollande, savent-ils davantage ce qu’ils font ?

Ce que je crains le plus, au sujet du Front National, c’est précisément qu’une fois au pouvoir il fasse la même chose que la mafia « UMPS », mais en pire : entre les incompétents, les abrutis, les méchants et les idéologues dont ses rangs sont composés, il y aurait du mouron à se faire. En dehors de ça, qui n’est tout de même pas rien, qu’est-ce que les « républicains » et les « socialistes » lui reprochent, au Front National ?

Très simple : de vouloir mordre dans le gâteau, un point c’est tout. « Républicains » et « socialistes », les deux « familles » (dans l'acception sicilienne du terme) principales, jusqu’à aujourd’hui, se le partageaient entre ennemis très confraternels, et se repassaient le corbillon au gré des fluctuations et des conjonctures, avec leurs hauts et leurs bas. On se disputait en présence des micros et des caméras, mais sur le fond, on s’entendait comme d’excellents complices. Autrement dit larrons en foire.

Alors cette histoire de « front républicain » contre le Front National ? Du côté de Sarkozy, on a tout à gagner, vu les circonstances présentes : on s’apprête à rafler la mise aux régionales. On aurait donc tort de se faire hara kiri dans les régions où l’on arriverait troisième.

Au parti « socialiste », au contraire, on serre les fesses en attendant le désastre. On se dit que la vie n’est pas juste : d’un côté on risque d’être accusé de « faire le jeu du Front National » si l’on se maintient au deuxième tour ; de l’autre on se suicide politiquement pour six ans, si l’on fait le choix héroïque de se retirer au profit des « républicains ». Sans compter le manque à gagner (la part des indemnités que les élus reversent au parti) : les socialos n’ont pas oublié ce qu’ont coûté les dernières raclées à leur compte en banque.

Alors : suicidé ou kollabo ? Le dilemme récemment évoqué par Le Monde (voir ici au 26 octobre) n’est pas mince. La réaction morale (fièrement martelée par Valls) mettra le parti « socialiste » complètement hors-jeu dans les régions perdues, et peut-être pour plus longtemps que promis par les échéances électorales à venir. Et laissera les mains libres à la « famille » rivale, qui se croira dès lors tout permis et pourra se goinfrer à son aise, en attendant sa future défaite.

Et la France, dans tout ça ? Quand on a fait le tour de son paysage politique, on ne peut s’empêcher de frissonner face au champ de ruine.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, front national, jean-marie le pen, marine le pen, bleu marine, fasciste, facho, michel onfray, réactionnaires, alain finkielkraut, françois mitterrand, parti communiste français, pierre larrouturou, nicolas dupont-aignan, parti socialiste, ump, les républicains, françois hollande, nicolas sarkozy, manuel valls, promotion voltarie, ena, école nationale d'administration, georges brassens, tonton georges, brassens grand-père, jeanne d'arc

dimanche, 25 octobre 2015

MA PETITE HISTOIRE DES RELIGIONS

Pas plus qu’on ne trouve sur Terre de peuple dépourvu de musique, on n’en trouve qui ne vénère (ou n’ait vénéré) une entité située en dehors ou au-dessus de la condition de simple mortel. Dans l’invraisemblable fatras des millions de croyances, l’Europe est le seul endroit du monde où se soit organisée ce que Marcel Gauchet appelle la « sortie de la religion » (Le Désenchantement du monde). Il dit même que c’est le propre du christianisme. Cette exception interroge.

Pour mon compte, voici comment je raconte l’histoire. Je préviens le lecteur que je ne m’embarrasse pas de subtilités et que mon intention n’est pas d’entrer dans la complexité des choses. C’est assez dire que, en ce qui me concerne, la question est simple et le problème résolu depuis longtemps. Je ne suis pas athée, je ne suis pas agnostique : en définitive, je me fiche éperdument de la question de savoir s’il y a un dieu ou non.

Pour moi, cette question est archaïque, arriérée, démodée, dépassée, obsolescente, obsolète, passée, périmée, prescrite, rebattue, retardataire, rétrograde, vieillotte, vieille (liste alphabétique complète des synonymes de "désuet" dans la Rolls des dictionnaires de synonymes : le Bertaud du Chazaud, Quarto Gallimard).

Disons-le : la question m'est indifférente. Je la considère comme une perte de temps, voire une manière d'interdire le "bien-vivre". Pour moi, la perte de la religion constitue une avancée formidable, un perte qui s'est opérée par étapes, dont chacune marque un Progrès dans l'évolution de l'esprit humain : animisme, polythéisme, monothéisme, ont préparé l'avènement du monde sans dieu.

Remarquez, c’est peut-être ça, l’athéisme. Le milieu familial était pourtant éminemment favorable. : du côté paternel de la famille, des croyants par convention sociale, par tradition. On respecte la soutane, je veux dire l'uniforme et l'institution. Du côté maternel, des croyants par conviction profonde, entre un grand-père pétri d'une foi intense, un oncle prêtre au charisme époustouflant et une famille longtemps engagée dans l'action catholique.

A cet égard, je ne suis pas un héritier. Je me souviens encore comme si c'était hier : j'avais six ou sept ans. Je revois le visage bouleversé, effaré de la Sœur qui me faisait le catéchisme, brave femme de la congrégation de Marie Auxiliatrice, à Lyon (c’était rue Ney, la petite salle avait un vitrail pour fenêtre, et donnait sur une cour arborée), quand je lui ai dit que je ne comprenais pas, mais alors complètement pas, comment un homme qui était mort puisse redevenir vivant. Mon esprit ne pouvait l'admettre.

Déjà un foutu rationaliste, très tôt désencombré. Le visage tout à fait décomposé, elle avait fiévreusement recommencé, tentant de renouer le fil de son discours. A la fin, elle m’avait posé une question du genre : « Et maintenant, ça va ? ». Je n'avais pas envie qu'elle recommence, alors je l’avais rassurée. Elle s’était bien gardée de me demander si j’étais sincère ou non : son soulagement faisait tellement plaisir à voir. Elle avait rétabli l'ordre dans ses pensées. Je ne voulais pas la contrarier.

« Homo sapiens » apparaît il y a 200.000 ans (environ). C’est autour de 100.000 ans qu’on trouve les premières tombes et les premiers rites funéraires. C'est dans ce moment que je vois le surgissement décisif de la « conscience » et des premières interrogations sur ce qui se passe (peut-être) après la mort. La première religion est là, dans la réponse à la première question : « Brüder, überm Sternenzelt, muss ein lieber Vater wohnen », chante Beethoven à la fin de la Neuvième. Une pensée somme toute primitive. Ce qui a permis l'émergence de la conscience ? Je n'en sais rien. Probablement une conformation nouvelle du cerveau ? Une "couche" plus élaborée du cortex ?

La première religion est la première manifestation observable de la conscience. Elle est une possibilité offerte par l’évolution biologique décisive ouverte par la station debout, le talon, le pouce opposable, le bassin le plus propre à porter la colonne vertébrale, donc le plus apte à la bipédie, le développement de l’encéphale vers l’arrière. La première religion est une opportunité liée à l'évolution de l'espèce humaine en direction de ce qu'elle est aujourd'hui. Une opportunité saisie par homo sapiens, le plus "évolué" jusqu'à ce jour de tous les êtres vivants.

Je passe sur ce qui caractérise les croyances primitives, l’animisme et tout le bataclan des esprits recelés par les choses, par les animaux, par le cosmos, par les morts. Je crois que le record en la matière est détenu par le « Shintô » japonais, qui voyait un « kami » dans chaque pierre, dans chaque ruisseau, et qui fait du « ciel » un faubourg plus peuplé que la surface de la terre.

Je passe sur la distinction qu’il faudrait faire entre les différentes façons de croire, les différentes institutions que l’homme a élaborées pour les pérenniser, les différentes atrocités que la plupart des religions ont infligées à ceux qui avaient eu le tort d’en adopter d’autres. Le vrai croyant est persuadé de détenir LA VÉRITÉ. La seule, l'ultime, la suprême. Le problème, c'est qu'il n'est pas le seul à penser ça.

Il n'y a pas place pour deux VÉRITÉS absolues. Entre vrais croyants de deux dieux différents, c'est forcément, inéluctablement la guerre. L’œcuménisme est une illusion, un mensonge, une preuve de frilosité dans la foi. Si j’étais catholique par foi (et pas seulement par culture), je lancerais une croisade contre les infidèles. J'élèverais des bûchers. Je conduirais la guerre sainte. Je tuerais au nom de mon dieu à moi. J'abrogerais l'Edit de Nantes. J'ordonnerais la Saint-Barthélémy. L'intolérance radicale est l'âme de la foi. La tolérance en montre l'abandon.

Ma bible à moi a été écrite par Georges Brassens. Elle commence par ces mots : « Mourir pour des idées, l’idée est excellente. Moi j’ai failli mourir de ne l’avoir pas eue ». Je n'ai pas failli mourir, mais, comme Tonton Georges, je n'ai pas eu l'idée non plus. Etant entendu que, par commodité, je range toute croyance sous l’étiquette fourre-tout des « idées ». Et vice-versa.

On peut citer aussi Cioran : « En elle-même toute idée est neutre, ou devrait l’être ; mais l’homme l’anime, y projette ses flammes et ses démences ; impure, transformée en croyance, elle s’insère dans le temps, prend figure d’événement : le passage de la logique à l’épilepsie est consommé … Ainsi naissent les idéologies, les doctrines, et les farces sanglantes » (c’est l’incipit du Précis de décomposition). Il a raison.

Le problème d’une idée n’est pas dans l'idée même, mais dans l’adhésion qu’elle suscite chez celui qui l'a : quand on adhère à une idée, on fait corps avec elle. S’en prendre à elle, c’est attaquer la personne qui la professe, parce qu’elle s’y confond, s’y identifie. Il y a coalescence. Un peu de distance entre soi et l’idée, autrement dit un peu de tiédeur (et même beaucoup) dans la croyance : voilà la solution. Le remède est dans le circuit de refroidissement. Car la croyance est un moteur à explosion.

Ce qui m’occupe ici, ce n’est pas le contenu des croyances, mais leur évolution dans le temps. Je dirai donc que je tiens ce qui s’est passé en Europe chrétienne dans les cinq siècles passés - la grande déchristianisation - pour un Progrès décisif de l’esprit humain. S'il y a Progrès, il réside dans le passage de la croyance dans le pouvoir des choses, à l'invention d’un Panthéon où chaque dieu est spécialisé. Puis dans le passage de ce polythéisme au monothéisme : attribuer à un dieu unique la création du monde.

Le dernier Progrès se situe au moment où La Fontaine peut écrire cette maxime fameuse devenue proverbe : « Aide-toi : le ciel t'aidera ! », qui signe désormais la méfiance de l'homme envers la divine providence. Où l’homme se dit qu’après tout, il n’a pas besoin de la béquille religieuse, et qu’il est capable, en s’appuyant sur la raison, de se débrouiller tout seul. La raison est un outil tellement perfectionné que ça devrait pouvoir aller. Un croyant me dira que cette confiance (cette croyance) dans la raison est démesurée, outrecuidante et vouée à l’échec. Il n’aura pas complètement tort. La bêtise scientiste a fait assez de dégâts. Il y a aussi des rationalistes fanatiques.

La confiance dans la raison doit donc elle-même se montrer mesurée. Pour tout dire, elle doit faire preuve de tiédeur. Il lui faut un circuit de refroidissement, car la raison ne comprend pas tout, n'explique pas tout. Je laisse quant à moi le mystère où il est, de même que je laisse soigneusement intacts, sans angoisse, les points d'interrogation. Il est des questions qui n'ont pas de réponse. La recherche personnelle, oui, la quête, d'accord, mais la réponse à tout prix aux questions existentielles : NON !

Là encore, l’adhésion enthousiaste (ceux qui veulent à tout prix coller une réponse après le point d'interrogation) se révèle catastrophique. Je pense ici au courant « transhumaniste » qui rêve de marier l’homme et la machine. Dans tous les cas, l’adhésion enthousiaste est mauvaise conseillère.

Pire : elle rend aveugle. Comme l’amour, mais en pire.

J’ai donc Foi dans la Raison, mais une Foi corrigée, modérée, refroidie par le doute. Un doute qui me fait penser à cette géniale nouvelle ("Le Crack") de Paul Fournel, dans Les Athlètes dans leur tête (Ramsay, 1988) où il évoque la façon dont Jacques Anquetil, le champion magnifique (« ... qui était en machine l'homme le plus beau, le plus élégant qu'ait jamais compté un peloton ... »), concevait le vélo : « L'ensemble surmonté d'une tête de chef d'entreprise masochiste, sadique, rusé, gentil ; avec le pouvoir d'aller chercher si profond au bout de soi et de ses forces, avec, enfin, un trait de caractère que je n'ai jamais eu et que je n'aurai jamais : un certain dégoût pour la bicyclette et une tendance très accusée à la laisser au garage plutôt que de s'entraîner ». "Un certain dégoût" pour la religion qu'il professe, c'est ce que devrait éprouver tout curé. Tout croyant. Ce qui s'appelle être raisonnable. La possibilité d'une sagesse.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE, DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : religion, croyance, christianisme, catholiques, guerre sainte, croisade, marcel gauchet, le désenchantement du monde, athéisme, agnostique, congrégation marie auxiliatrice, lyon, catéchisme, résurrection, jésus christ, homo sapiens, shintoïsme, georges brassens, tonton georges, mourir pour des idées, cioran, précis de décomposition, polythéisme, transhumanisme, paul fournel, les athlètes dans leur tête, jacques anquetil, la fontaine, aide-toi le ciel t'aidera, beethoven, hymne à la joie, an die freude schiller, beethoven neuvième symphonie

lundi, 29 juin 2015

SIMULATRICE, UN MÉTIER MÉCONNU

Ce métier, c'est "simulatrice d'orgasme".

"Puisque ces mystères nous échappent,

feignons d'en être les organisateurs." (Jean Cocteau)

« Quatre-vingt-quinze fois sur cent,

La femme s’emmerde en baisant,

Qu’elle le taise ou le confesse,

C’est pas tous les jours qu’on lui déride les fesses.

Les pauvres bougres convaincus

Du contraire sont des cocus.

A l’heure de l’œuvre de chair,

Elle est souvent triste peuchère.

S’il n’entend le cœur qui bat,

Le corps non plus ne bronche pas ».

Eh oui, c'est bien le refrain de la chanson de Tonton Georges. Au passage, et ça me fait de la peine, il faut que je signale que, si l’on n’a aucun reproche à faire à cet amoureux de la langue française, il lui est arrivé de faillir. Et c’est précisément dans cette chanson (au disque, car à la télé, il se corrige). Qu’est-ce qui lui a pris de prononcer ce « t » fatal ? Il chante en effet :

« C’est à seule fin que son partenaire

Se croie-t-un amant extraordinaire ».

"Croire" est un verbe du troisième groupe, Tonton Georges. A la troisième personne du singulier du subjonctif présent, il faut dire "croie", Tonton Georges. Et vous le savez mieux que tout un tas de gougnafiers d’aujourd’hui. Vous commîtes ce qu’on appelle un « cuir » (cf. : « Tonton, vous vous comportâtes comme un mufle achevé, rustre fieffé, un homme du commun »). Et celui-ci traîne dans votre disque pour l’éternité !

Enfin, je dirai comme le pape Clément VII pardonnant à Benvenuto Cellini à la fin de l’opéra de Berlioz : « A-tout-pé-ché--miséricor-de ». Brassens a dû s’en vouloir quand il s’est rendu compte de sa bévue. Mais revenons à nos moutons, et au message principal de la chanson : la femme simule (« Les encore, les c’est bon, les continue, Qu’elle crie pour simuler qu’elle monte aux nues »).

Et si elle simule le plaisir, c’est qu’elle ne l’éprouve pas. De mystérieux mécanismes l’empêchent de s’éclater. Les causes sont sûrement multiples. De doctes experts et d’érudits spécialistes se sont emparés du problème. On les appelle psy-quelque chose, mais aussi « sexologues ». Notons ici que l’inventivité des sciences dites humaines (je me gausse) ne connaît pas de bornes.

Ainsi, les gens vont consulter des hommes de l’art pour s’entendre dire ce qui ne va pas chez eux. Pour apprendre qu’ils ne sont pas normaux. Il semblerait aujourd’hui que les gens cherchent des conducteurs de vies (malheureux, il faut dire « coach »). C’est sûrement mieux qu’autrefois, où ils cherchaient des directeurs de conscience. Le progrès est indéniable, n’est-ce pas.

Drôle de confessionnal quand même. Qui en dit long sur le poids réel des normes sociales. Je note que les normes continuent à peser lourdement, alors même qu'on s'ingénie à nous faire croire complaisamment que d'indéniables progrès « sociétaux » les ont poussées constamment vers les ténèbres, les faisant valdinguer toujours plus haut, et dans un régime de libertés sans limites : les normes s’envoient en l’air, nous serine-t-on. Ça dépend lesquelles, rétorqué-je.

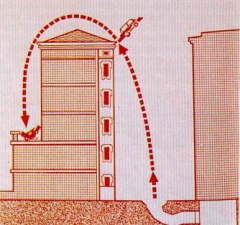

Digression (inspirée par l’expression précédente) : je pense à ce graffiti, sur un mur de Lyon, qui avait célébré l’attentat qui avait coûté la vie à un proche et fidèle du dictateur espagnol : « Et hop ! Franco plus haut que Carrero Blanco ». Il faut dire que l’ETA n’y était pas allé de main morte sur les explosifs : la voiture avait été projetée par-dessus le pâté de maisons, sautant à 35 mètres de hauteur. Alors oui, ça s'appelle bien s'envoyer en l'air. Hélas pour l'auteur du graffiti, Franco est mort tuyauté de partout. Fin de la digression.

l’expression précédente) : je pense à ce graffiti, sur un mur de Lyon, qui avait célébré l’attentat qui avait coûté la vie à un proche et fidèle du dictateur espagnol : « Et hop ! Franco plus haut que Carrero Blanco ». Il faut dire que l’ETA n’y était pas allé de main morte sur les explosifs : la voiture avait été projetée par-dessus le pâté de maisons, sautant à 35 mètres de hauteur. Alors oui, ça s'appelle bien s'envoyer en l'air. Hélas pour l'auteur du graffiti, Franco est mort tuyauté de partout. Fin de la digression.

Revenons à l'orgasme simulé. Résultat du poids des normes et de l’exigence de conformité : on se sent coupable. Du coup, on a besoin de soulager sa conscience. Comme il n’y a plus de curés, il faut payer un spécialiste. Le marché se porte à merveille, merci. Merci la civilisation : les gens en sont à hésiter entre le psy et le marchand d’esclaves sexuels.

D’un côté, on va vous expliquer votre vie de a à z. De l’autre, on va vous convaincre que le cul, c’est l’avenir. Le monde est un hypermarché pour les choses du sexe : on a l'embarras du choix. Exemple tout récent dans un organe de presse. Je ne lis pas les magazines féminins aussi intensément que Michel Houellebecq, qui dit quelque part y trouver une source insurpassable de documentation. Il m’arrive juste de feuilleter le supplément du dimanche du journal Le Progrès, en l’occurrence le « Fémina » du 21 juin, article intitulé : « Orgasme, pourquoi les femmes simulent-elles ? ». Le supplément de la PQR est rarement aussi chaud. C'est qu'avant l'été, la plage et tout ce qui va avec, une petite révision ne peut pas faire de mal.

L’intervention est signée d’une éminente psychiatre diplômée ès-orgasme : Mireille Bonierbale. Rien qu’à voir sa photo, au moins encourageante, la femme inquiète comprend qu’elle peut lui confier sans retenue tous les problèmes qui la retiennent au moment de faire le pas qui la sépare de l'orgasme : on sent bien que rien de voluptueux ne lui est étranger. Sur l’orgasme féminin, elle sait tout, et le reste, ça se voit. Elle est présentée comme « psychiatre, éminente pionnière de la sexologie française », c’est dire. Nul ne doute de sa compétence, si elle se comporte aussi bien au lit qu'à table.

Selon la docte dame, l’explication de la « simulation orgasmique » (du grec ὀργάω (orgaô), être plein de sève) tient à quatre causes : 1 – l’altruisme bien connu des êtres de sexe féminin (eh oui, même les psychiatres de pointe véhiculent des stéréotypes) ; 2 – la peur de passer pour une « peine-à-jouir » ou pire, une frigide (ce que la psychiatre euphémise diplomatiquement : « pour préserver son image ») ; 3 – pour que l’autre en finisse au plus vite (madame est passée tout près mais, ou alors elle s’ennuie, etc.) ; 4 – pour que la réalité vienne suppléer la fiction (c’est bien connu, à force de faire semblant, certains acteurs finissent par éprouver les passions propres au personnage). On est content d'en avoir appris autant en si peu de temps.

Et puis, au sortir de ce parcours, on est heureux pour les dames, en pensant aux 95 % de Brassens, d’apprendre que Tonton Georges exagère honteusement. C’est un rapport scientifique qui nous l’apprend : le rapport Hite, paru en 1972, qui fixe à 44 % la proportion des femmes qui simulent l’orgasme. En plus, la correction du texte ne poserait aucun problème pour le compte des syllabes. Allez, reprenez après moi : « Quarante-quatre fois sur cent, la femme ... ».

Il y a fort à parier que le taux de simulatrices bondit dans chacune des séquences qu’on trouve sur les sites porno, que c'en est pathétique, en même temps que cinématographiquement mauvais. Il y eut dans le temps une exception : un cinéaste intello (Jean-François Davy). Dans je ne sais plus lequel de ses mauvais films (Exhibition ?), une actrice (Claudine Beccarie ?) a un orgasme authentique sous l'œil de la caméra. C'est vrai que la scène était belle. Il n'y a pas à dire : on préfère l'original à la copie (comme dirait JMLP). Et la vérité à la simulation. Ou alors une bonne comédienne, à qui il arriverait tout d'un coup de se prendre au jeu.

Dans un monde de simulateurs en tout genre (d'ambiance spatiale, de vol, d'appareil photo, de conduite automobile, ...), ça laisse une chance aux vrais amoureux. Je veux évidemment parler de ceux des « bancs publics ».

Voilà ce que je dis, moi.

Note : A propos de "peine-à-jouir", y aura-t-il une âme charitable pour m'indiquer où, dans l'œuvre du grand Reiser, se trouve la planche qui met en scène un maire au nom ciselé au burin du ridicule (que j'ai oublié, est-ce que ce serait "Masochiste" ?), qui doit marier une demoiselle de patronyme "Peine-à-jouir" à un jeune homme qui s'appelle quant à lui "Ejaculation-Précoce" ? Merci d'avance.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : orgasme, sexualité, érotisme, georges brassens, quatre vingt quinze fois sur cent, tonton nestor, jean cocteau, puisque ces mystères nous échappent, tonton georges, berlioz, benvenuto cellini, pape clément vii, carrero blanco, eta, michel houellebecq, sexualité féminine, frigidité, journal le progrès, psychiatre, mireille bonierbale, jean-françois davy exhibition, claudine beccarie, les amoureux des bancs publics, masochiste, peine à jouir, éjaculation précoce

mardi, 28 avril 2015

L'ETAT FOUT LE CAMP ...

... MAIS LE POLICIER PROSPÈRE.

1/3

François Sureau déclarait dernièrement : « Ce qui reste de l’Etat s’en va par pans entiers » (citation approximative). Venant d’un si grand connaisseur du droit et du fonctionnement de l’Etat, j’ai tendance à accorder un certain crédit à ce propos. D’autant qu’il corrobore les bribes d’analyse que mes faibles moyens me permettent tant bien que mal de conduire, aidé par quelques lectures.

L’Etat, en France, fout le camp à toute vitesse. Il se débarrasse le plus vite possible de ses meubles, dont l'entretien lui revient trop cher, paraît-il. Les rats qui sont aux commandes quittent le navire national. La puissance publique vend les bijoux de famille (immeubles prestigieux, autoroutes, …) aux investisseurs privés.

L'Etat se déleste de tout ce qui faisait le « Bien commun », que ses « serviteurs » se font fort et s'enorgueillissent (quand ils sont en public) de défendre, alors même qu’ils le bradent effrontément, en toute impunité. Et en même temps, le chroniqueur Philippe Manière peut déclarer : « Les finances publiques font eau de toute part » (ce matin même sur France Culture). Je renonce à comprendre.

Tiens, un exemple à propos de défense : le ministre ad hoc, Jean-Yves Le Drian, insiste beaucoup en ce moment pour obtenir que des investisseurs achètent le matériel militaire que l’armée française leur louerait ensuite (voir Libération, 20 avril, p. 14-15). La juriste Mireille Delmas-Marty souligne les risques que fait courir la sous-traitance (« externalisation », faut-il dire) des forces publiques (police et armée) à des sociétés privées, qu’elle qualifie d’érosion du monopole d’Etat.

Pas seulement en France : voir les sales histoires liées à la présence des mercenaires de l’armée privée Blackwater en Irak. Plusieurs pays sont en train de privatiser, au moins partiellement, leur police et leur armée. La mode est à l’abandon de souveraineté. Au nom de quels intérêts ? Devinez.

L’Etat français se « désengage » (euphémisme), comme s’en plaignaient dernièrement et financièrement, parmi beaucoup d’autres, les maires ruraux auprès de Marylise Lebranchu, ministre de quelque chose. Les dotations à Radio-France, les subventions aux théâtres, aux festivals, aux associations maigrissent à vue d’œil. Plus grave et plus globalement, les « transferts de moyens » n’ont jamais suivi les « transferts de compétences » voulus par la régionalisation. Les impôts locaux augmentent. Qu’ont-ils fait du fric ? Que font-ils du fric ? Qui siphonne l'argent public ?

Le refrain destiné à enrober la réalité de plus en plus squelettique ? « L’Etat n’a plus les moyens. » Traduit en français : l’Etat a capitulé face au « Marché ». Il renonce à protéger les citoyens, à réguler les flux. Or quand l’Etat se délite, à plus ou moins long terme, on aboutit à des situations comme celle que connaît en ce moment la Libye, suite à la lumineuse intervention de Sarkozy (avec Cameron), sur la suggestion lumineuse du « Phare de l'Occident », un certain BHL. Bernard-Henri Lévy ! En personne ! V'rendez compte ? « Mon prince on a les phares du temps jadis qu'on peut. » Pardon, Tonton Georges. Les optimistes diront que la France n’en est pas là. Je veux bien, mais.

C’est donc très mauvais signe. Ça veut dire qu’on va vers un monde dominé par les forces du « Marché », de plus en plus tout-puissant, impérieux, tyrannique. Les populations n’ont qu’à bien se tenir et se préparer au pire. On va vers un monde entièrement privatisé, d’où la notion de « Bien public » aura totalement disparu, un monde bientôt contraint de se plier à l’exigence de rentabilité maximum.

On pressurera le rentable, pour installer des robinets en or massif à la baignoire, et on jettera le non rentable à la poubelle et aux bidonvilles. Ce n’est pas pour rien que Nicolas Sarkozy a donné libre essor aux PPP (Partenariats Public / Privé), ces machines destinées à siphonner pour très longtemps les finances publiques (bail emphytéotique ou autre).

Dans ce monde que je vois venir (en croisant les doigts dans l’espoir que je suis un âne, bête à manger du foin, que j’ai tort et que je me trompe du tout au tout, mais), quelques monstres trouveront tous les moyens pour que la population, une fois rentabilisée, soit aussi de plus en plus surveillée, pour empêcher les opposants de s’opposer et les récalcitrants de récalcitrer.

Car, presque paradoxalement, la société que nous prépare « ce qui reste de l’Etat » a de plus en plus nettement, clairement, arrogamment un profil policier. Je suis en train d’achever la lecture du très austère mais très costaud livre de Mireille Delmas-Marty, Liberté et sûreté dans un monde dangereux (Seuil, 2010), où elle pointe, dans un vocabulaire à la précision scalpelliforme et avec une rigueur intellectuelle de juriste consommée, les dérives sécuritaires des législations dans les pays démocratiques depuis le 11 septembre 2001 (en réalité depuis plus longtemps). En plein débat sur la « loi renseignement », cette lecture ne pouvait pas mieux tomber.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, politique, capitalisme, forces du marché, françois sureau, france, privatisation, jean-yves le drian, ministre de la défense, journal libération, mireille delmas-marty, lliberté et sûreté dans un monde dangereux, monopole d'état, blackwater irak, marylise lebranchu, radio-france, état français, nicolas sarkozy, bhl, bernard-henri lévy, georges brassens, tonton georges, ppp, partenariat public privé, loi renseignement, manuel valls

lundi, 20 avril 2015

QUAND HOUELLEBECQ INTERVIENT

Je n’ai pas tout compris dans la méthode de publication, réédition, distribution et redistribution des textes que Michel Houellebecq a donnés à droite et à gauche depuis que ses écrits sont publiés (1988, je crois, pour des poèmes en revue). Toujours est-il et quoi qu’il en soit, je viens de lire Interventions 2 (Flammarion, 2009). On dira que je fais une fixation.

Je n’ai pas tout compris dans la méthode de publication, réédition, distribution et redistribution des textes que Michel Houellebecq a donnés à droite et à gauche depuis que ses écrits sont publiés (1988, je crois, pour des poèmes en revue). Toujours est-il et quoi qu’il en soit, je viens de lire Interventions 2 (Flammarion, 2009). On dira que je fais une fixation.

Je ne rejette pas a priori l’hypothèse de la pathologie, mais que voulez-vous, quand vous mettez le pied dans un patelin où, à votre grand étonnement, vous avez soudain l’impression de rentrer à la maison tellement c’est comme ça que vous vous racontiez l’histoire et que vous vous peigniez le paysage, vous avez envie de vous arrêter là, et d’en savoir un peu plus long, ne serait-ce que pour vérifier que vous ne rêvez pas.

Il se trouve simplement que j’ai découvert en 2011, avec La Carte et le territoire, un écrivain qui surpasse de très loin le niveau du vulgum pecus littéraire français. Et que j’ai eu envie de creuser la question. Je dois dire qu’en creusant, je n’ai pas été déçu des matières que ma rivelaine amenait au jour, à mesure que j’avançais dans le filon.

Interventions 2 est ce qu’on appelle un « recueil ». Forcément, il y a « à boire et à manger » : des textes de longueurs, de natures, de genres et de thématiques différents, qui ont été demandés à l’auteur entre 1992 et 2008. Sans compter l’avant-propos, il s’ouvre et se ferme sur des règlements de comptes. Le premier (« Jacques Prévert est un con ») n’a pas besoin d’explication. Le titre annonce la couleur et se suffit à lui-même.

En revanche, le titre « Coupes de sol », qui clôt l'ouvrage, reste énigmatique tant qu’on ne sait pas que Houellebecq est sorti de la même « Agro » que Robbe-Grillet, et que la « coupe de sol » est une des bases, paraît-il, de l’enseignement agronomique. Cela n’empêche pas le condisciple à retardement d’infliger une bonne avoinée littéraire à son prédécesseur : non, Houellebecq n'aime pas le pape du "Nouveau Roman". Je le comprends.

C’est que Houellebecq a fait des choix (il ne le dirait peut-être pas comme ça : des choix qui se sont imposés ou qu’il n’a pu refuser de faire, il a une conception pessimiste de la liberté humaine), il a pris position, ce qui l’autorise à porter des jugements.

Si certains trouveront ceux-ci péremptoires et injustes, c’est qu’ils ont l’esprit « errant et sans patrie » de ceux qui, prenant tout ce qui vient au motif qu’il ne faut rejeter ou exclure rien ni personne, s’interdisent de porter quelque jugement que ce soit sur qui ou quoi que ce soit, mais attention : en interdisant absolument à quiconque de ne pas être d’accord avec eux, sous peine de correctionnelle. Pour eux, affirmer des choix et porter des jugements, c'est forcément être facho. Si tout au moins choix et jugements osent s'écarter de leur ligne.

Je veux parler de tous les obsédés du consensus moral, tous les flics tolérantistes qui peuplent la gauche raplapla, dépourvus de ce moyen de jugement qui permet de distinguer le bon et le mauvais, le juste et l’injuste, le beau et le laid, – ce moyen qu’on appelait un CRITÈRE, à l’époque où les « valeurs » étaient encore des échelles, qui permettaient de placer êtres, choses, langages, systèmes, œuvres d’art à des altitudes différentes. Cette époque ténébreuse et heureusement révolue, où l’on avait encore l’infernal culot d’appeler un chat un chat.

Je laisse Robbe-Grillet aux amateurs, s’il y en a encore. Je m’arrête sur Prévert, le poète préféré des enseignants masochistes qui aiment se faire flageller en faisant apprendre « Le Cancre » à leurs élèves multiculturels : « Il dit oui avec la tête, mais il dit non avec le cœur, il dit oui à ce qu’il aime, il dit non au professeur, et gnagnagna et gnagnagna ». Prévert illustre à merveille la niaiserie irréversible qui a saisi la société française au moment où elle a commencé à sacraliser « le monde merveilleux de l’enfance ».

Houellebecq met le monsieur dans le même sac que Vian, Brassens et Boby Lapointe (qu’il écrit « Bobby », l’ignorant), dont il trouve les jeux de mots stupides. Tant pis, c’est son droit. Question de génération sans doute. Vian, je le lui laisse assez volontiers, mais Brassens et Lapointe, je ne suis pas d’accord : ils ont poussé leur rhizome trop loin dans mon oreille pour que je puisse seulement songer à en arracher la moindre radicelle. S’agissant de Brassens et Lapointe, je perds tout esprit critique.

Jacques Prévert souffre, aux yeux de Houellebecq d’un certain nombre de tares. Certes et hélas, « il a quelque chose à dire », « Malheureusement, ce qu’il a à dire est d’une stupidité sans borne ». Il enfonce le clou : « Sur le plan philosophique et politique, Jacques Prévert est avant tout un libertaire ; c’est-à-dire, fondamentalement, un imbécile ». Il n’a pas tort. Pour terminer : « Si Jacques Prévert est un mauvais poète, c’est avant tout parce que sa vision du monde est plate, superficielle et fausse ». J’avoue que ces quatre pages m'ont fait un bien fou. Un fier encouragement à poursuivre la lecture.

Le propre d’un recueil, c’est d’être d’un intérêt inégal. C’est dans sa nature. Certains textes (critique cinéma, critique art, critique poésie, …) ne me disent guère. C’est le cas, en particulier d’ « Opera Bianca », suite de courts textes destinés à accompagner l’ « installation mobile et sonore conçue par le sculpteur Gilles Touyard ».