mercredi, 20 mars 2019

J'AI LU SÉROTONINE 4

Pour rappel : J'ai lu Sérotonine 1 et J'ai lu Sérotonine 2.

Pour rappel : J'ai lu Sérotonine 1 et J'ai lu Sérotonine 2.

Considérations d'un lecteur ordinaire (fin).

Camille entre dans la vie du narrateur à la page 161 du roman. Elle est citée dès la page 11, mais ne fait réellement irruption dans le paysage qu’au moment où Florent se la remémore : chargé par sa hiérarchie de promouvoir les fromages de Normandie (camembert, livarot, pont-l’évêque), une mission "pour du beurre" en réalité, il est amené à servir de tuteur, lui qui vient d'Agro, à une jeune stagiaire de l’Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort, qu’il vient attendre à sa descente de train, à la gare de Caen.

En l’attendant, il est atteint d’ « un cas de précognition bizarre » : dans une curieuse juxtaposition, il remarque les herbes et les fleurs jaunes qui poussent entre les rails (« végétation spontanée en milieu urbain »), dans le même temps qu’il aperçoit le « centre commercial "Les bords de l’Orne" ». En quoi est-ce bizarre ? en quoi une précognition ? se demande le lecteur. Toujours est-il qu'il s'attend à quelque chose d'au moins inhabituel.

Je remarque au passage un point du style de Michel Houellebecq, qui se débrouille toujours pour éteindre toute velléité d’élan sentimental ou lyrique, en posant à côté de l’ébauche de celui-ci une notation triviale. Une sorte de « romantisme refusé », qui induit une lecture déceptive (probable origine des nombreuses critiques du style, souvent jugé "plat", de Houellebecq). Sa conception, peut-être, du « roman sentimental » qu’il annonçait explicitement dans les médias en 2015, après Soumission. Ce sont peut-être ces impuretés qui font dénoncer à beaucoup de gens en général, et à Antoine Compagnon en particulier, cette « langue plate et instrumentale » (Le Monde, 4 janvier 2019), qui ne se demandent même pas si cet effet produit par la lecture n'est pas exactement celui que l'auteur voulait provoquer. Comme quoi on peut être professeur au Collège de France et connaître des pannes de courant.

« Lorsqu’elle me dit après un temps très long, dans lequel cependant n’existait aucune gêne (elle me regardait, je la regardais, c’était absolument tout), mais lorsqu’elle me dit, peut-être dix minutes plus tard : "Je suis Camille", le train était déjà reparti en destination de Bayeux, puis de Carentan et Valognes, son terminus était en gare de Cherbourg » (p.162). Economie des moyens, surtout ne pas trop en dire, affubler l’événement sentimental de défroques banales pour qu’il passe inaperçu : Houellebecq semble s’être demandé comment renouveler la scène du coup de foudre. Il enchaîne : « Enormément de choses, à ce stade, étaient déjà dites, déterminées, et, comme l’aurait dit mon père dans son jargon notarial, "actées" » (ibid., toujours ces impuretés).

Labrouste se perd alors dans des considérations bassement terriennes sur l’installation de Camille à Caen pour le temps de son stage. La réponse de Camille vaut son pesant de surprise émerveillée : « Elle me jeta un regard bizarre, difficile à interpréter, mélange d’incompréhension et d’une sorte de compassion ; plus tard elle m’expliqua qu’elle s’était demandé pourquoi je me fatiguais à ces justifications laborieuses, alors qu’il était évident que nous allions vivre ensemble » (p.163). Elle au moins elle sait. La messe est dite : Camille est la femme de sa vie. Ou du moins elle aurait dû le rester, s’il avait su. S’il avait pu.

Tout en étant incapable d'en tirer la seule conclusion logique (l'engagement définitif dans la vie à deux), il perçoit bien ce qu’il représente aux yeux de cette étudiante de dix-neuf ans : « … et j’étais bouleversé, chaque fois que je lisais dans son regard posé sur moi la gravité, la profondeur de son engagement – une gravité, une profondeur dont j’aurais été bien incapable à l’âge de dix-neuf ans » (p.179). Il sait aussi que cet amour qui a quelque chose d’absolu le comble. L’un de leurs « rites » est de dîner le vendredi soir à la brasserie Mollard : « Il me semble qu’à chaque fois j’ai pris des bulots mayonnaise et un homard Thermidor, et qu’à chaque fois j’ai trouvé ça bon, je n’ai jamais éprouvé le besoin, ni même le désir d’explorer le reste de la carte » (p.178, les bulots et le homard n'étant là que pour signifier qu'il ne demande rien de mieux à la vie que d'être là, avec cette femme-là).

C'est là que le livre atteint son point culminant (on est exactement à la moitié), la suite sera une longue pente descendante. Le grand amour : « Je ne crois pas me tromper en comparant l'amour à une sorte de "rêve à deux" » (p.165) ; « J’étais heureux, jamais je n’avais été aussi heureux, et jamais plus je ne devais l’être autant » (p.172) ; « … seuls face à face, pendant quelques mois nous avions constitué l’un pour l’autre le reste du monde … » (p.173) ; « … et il me paraît insensé aujourd’hui de me dire que la source de son bonheur, c’est moi » (ibid.). Pour dire le vrai, cet amour le dépasse. De leurs moments de bonheur, il garde seulement deux photos, dont une prise dans la nature, quand elle s’occupe de lui, agenouillée : « … je n’ai plus jamais eu l’occasion de voir une telle représentation du don » (p.174). Et il suffit qu'elle vienne vivre avec lui pour qu'il se rende compte que seule cette femme sait faire de la maison qu'il occupe un lieu vraiment habitable.

Oui, mais c’est lui qui n’est pas à la hauteur. On a compris : Sérotonine est un roman d’amour, mais un roman de la déception, voire du paradis perdu. Pas la déception de l’amour, mais de constater l’impossibilité de l'amour dans ce monde-là. Et là, ce n'est plus seulement l’individu Florent-Claude Labrouste qui est responsable : c’est la société : « … j’avais bien compris, déjà à cette époque, que le monde social était une machine à détruire l’amour » (p.173). Je n’ai pas envie de peser les autopsies respectives de ce qui, dans Sérotonine, relève de l’individu, de la société et de la civilisation, je crois que, dans l’entreprise de Houellebecq, tout cela forme un tout, et je n’ai guère de goût pour le médico-légal. Il faut ici considérer l’individu comme une métaphore (plutôt une métonymie, d'ailleurs, si je me souviens bien, peut-être même une synecdoque, allez savoir).

Ce qui est sûr, c’est que le narrateur de Sérotonine s’inscrit dans une problématique qui dépasse la dimension individuelle de Florent-Claude Labrouste, cet être finalement sans consistance et baladé par les circonstances : « Plus personne ne sera heureux en Occident, pensa-t-elle », p.102 ; « …une civilisation meurt juste par lassitude … », p.159 ; « La France, et peut-être l’Occident tout entier, était sans doute en train de régresser au "stade oral" », p.323. L’individu est peut-être libre, au moins en partie, et peut espérer se construire lui-même s’il en a la force et la volonté, mais il ne pourra s’abstraire du cadre dans lequel il a grandi et qui l’a au moins en partie fabriqué : la société, la civilisation.

Je crois que Florent-Claude Labrouste, dans l’esprit de Michel Houellebecq, est la figure quintessentielle de ce pauvre individu de sexe masculin que produit à la chaîne la civilisation occidentale. Il est à l’image de cette civilisation : impuissant à faire que la vie des gens soit guidée par la puissance de l’amour. Ce dont le héros ne se remet pas. C'est le docteur Azote, une trouvaille romanesque d'une force extraordinaire, qui lui déclare : « J'ai l'impression que vous êtes tout simplement en train de mourir de chagrin » (p.316). Il faut entendre tous les propos que tient ce médecin carrément atypique au pauvre narrateur livré aux aléas du destin. On pourrait presque lire Sérotonine juste pour le docteur Azote (pas vrai, bien sûr, mais).

Aymeric (l'héritier aristocrate et paysan qui se suicide devant les caméras de la télévision) non plus ne se remet pas de l'échec de son couple, ni du sort réservé à la paysannerie française par « les standards européens » (« … et l’Union européenne elle aussi avait été une grosse salope, avec cette histoire de quotas laitiers … », p.259). Seules les femmes maintiennent un semblant de mémoire de l'espèce humaine : « ... enfin elles faisaient plus qu'honnêtement leur travail d'érotisation de la vie, elles étaient là mais c'est moi qui n'étais plus là, ni pour elles ni pour personne, et qui n'envisageais plus de l'être » (p.324).

Les individus sont les jouets de « mécanismes aveugles dans l'histoire qui se fait » (Jaime Semprun), impuissants à prendre en main la trajectoire de leur vie et incapables de s’engager durablement quand l’amour se présente, comme la civilisation occidentale qui leur sert de cadre et de destin est impuissante à donner naissance à un monde conduit par la force de l’amour, c’est-à-dire à donner à l’existence des individus un autre sens que la "fonction sociale" qu'ils sont sommés d'assurer. Une civilisation qui a dévoré « le sens de la vie », la vidant de toute raison d'être. Une civilisation qui, avec l'aide indéfectible des sciences humaines, vidange la substance vivante des individus dans la grande machine à produire du pouvoir et du profit.

Une civilisation qui a, grâce à la grande marchandisation de tout, réduit l'amour véritable à une simple « activité sexuelle ».

Et ce genre de système porte un qualificatif infamant, que je dédaigne ici de prononcer.

Voilà ce que je dis, moi.

Notes : 1 - Petite remarque à l'auteur : la carabine Steyr Mannlicher HS50, dans la position du tireur couché, ne repose pas sur un « trépied » comme indiqué p.232, mais sur un bipied.

2 - Autre petite remarque, à propos d'une « édition intégrale du marquis de Sade » (p.281) : je doute que les "fioritures dorées" figurent sur la "tranche", comme indiqué : ce genre de décor se trouve plutôt sur le "dos" du livre.

3 - J'aime bien le « J'aimerais mieux pas » de la page 309, simple et rapide clin d’œil au "I would prefer not to", d'un héros bien connu de la littérature (le Bartleby d'Herman Melville).

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, michel houellebecq, sérotonine, impuissance sexuelle, florent-claude labrouste, monique canto-sperber la fin des libertés, éditions flammarion, stendhal armance, antoine compagnon, journal le monde, collège de france

mardi, 19 mars 2019

J'AI LU SÉROTONINE 3

Pour rappel : J'ai lu Sérotonine 1 et J'ai lu Sérotonine 2.

Pour rappel : J'ai lu Sérotonine 1 et J'ai lu Sérotonine 2.

Considérations d’un lecteur ordinaire.

Jean-Luc Porquet a beau consentir à Michel Houellebecq, dans Le Canard enchaîné du 2 janvier, qu’avec Sérotonine il « parvient à saisir un peu de la vérité du monde », et convenir qu’il a raison, parlant des agriculteurs, au sujet du « plus gros plan social à l’œuvre à l’heure actuelle », il n’a pas, mais vraiment pas du tout aimé le roman, « oubliable et lugubre ». Je lui laisse son opinion. Je ne suis d’ailleurs pas sûr que Houellebecq veuille qu’on aime Sérotonine, sans doute se contente-t-il d’être satisfait d’en vendre un maximum d’exemplaires.

Je ne suis même pas sûr qu’il veuille en général se faire aimer, lui, et après tout ça le regarde. Pour ma part, je ne suis pas sûr d’ « aimer » Sérotonine : je me contente de le trouver d’une effroyable justesse dans le regard qu’il porte sur le monde actuel. Je ne me demande même pas ce que ça vaut en tant que littérature. Car Sérotonine est, selon moi, comme Armance de Stendhal, le roman de l’impuissance (« Les effets secondaires indésirables les plus fréquemment observés du Captorix étaient des nausées, la disparition de la libido, l’impuissance.

Je n’avais jamais souffert de nausées », p.12 ; « Qu’est-ce que nous pouvons, tous autant que nous sommes, à quoi que ce soit ? », p.326), et pas seulement de celle de l’individu Florent-Claude Labrouste, narrateur et personnage principal, qui a été incapable de donner à sa vie quelque inflexion de ce soit. C’est aussi l’échec d’une société, voire d’une civilisation, dont plus personne n'est en mesure de dire où va l'humanité, l'entière humanité désormais embarquée dans un seul navire. Qui est capable de donner au monde actuel quelque inflexion que ce soit ? Quel capitaine pour donner le cap ?

Totalement infirme de la volonté, le narrateur a lâché les rênes, et laisse le hasard guider son existence (« Plus léger qu’un bouchon j’ai dansé sur les flots », dit Rimbaud). Il annonce très vite la couleur, et de la façon la plus précise, raison pour laquelle je cite tout le passage : « Mais je n’ai rien fait, j’ai continué à me laisser appeler par ce dégoûtant prénom Florent-Claude, tout ce que j’ai obtenu de certaines femmes (de Camille et de Kate précisément, mais j’y reviendrai, j’y reviendrai), c’est qu’elles se limitent à Florent, de la société en général je n’ai rien obtenu, sur ce point comme sur tous les autres, je me suis laissé ballotter par les circonstances, j’ai fait preuve de mon incapacité à reprendre ma vie en main, la virilité qui semblait se dégager de mon visage carré aux arêtes franches, de mes traits burinés n’était en réalité qu’un leurre, une arnaque pure et simple – dont, il est vrai, je n’étais pas responsable, Dieu avait disposé de moi mais je n’étais, je n’étais en réalité, je n’avais jamais été qu’un inconsistante lopette, et j’avais déjà quarante-six ans maintenant, je n’avais jamais été capable de contrôler ma propre vie, bref il paraissait très vraisemblable que la seconde partie de mon existence ne serait, à l’image de la première, qu’un flasque et douloureux effondrement » (p.11-12). Le « programme » du roman est explicite dès le début : on ne peut pas dire que le romancier dore la pilule au lecteur.

Le personnage du narrateur est donc dans un laisser-aller fatal. On fera une exception au sujet de Yuzu, la Japonaise pornographique et maniaque du maquillage (elle passe six heures par jour à s’appliquer dix-huit sortes d’enduits : « Elle était comme d’habitude impitoyablement maquillée … », p.24) qui partage sa vie au début du livre : pour une fois, il prend une grande décision. Après avoir brièvement envisagé de la défenestrer ou de la trucider au cours d’une de ces partouzes canines dont elle est friande, mais pesé les conséquences légales, il prend le parti de la laisser tomber, purement et simplement, et de disparaître sans laisser d’adresse, en la laissant se dépatouiller quand il faudrait payer le loyer.

Il n’a pas grand-chose à emporter : « J’avais préparé ma valise dès la veille, je n’avais plus rien à faire avant mon départ. Il était un peu triste de constater que je n’avais aucun souvenir personnel à emmener : aucune lettre, aucune photo ni même aucun livre, tout cela tenait sur mon Macbook Air, un mince parallélépipède d’aluminium brossé, mon passé pesait 1100 grammes » (p.79). J’imagine qu’un smartphone d’élite peut faire mieux que ça en termes de poids.

Disparaître, en France, n’est pas interdit : « … l’abandon de famille, en France, ne constitue pas un délit. (…) Il était stupéfiant que, dans un pays où les libertés individuelles avaient d’année en année tendance à se restreindre, la législation ait conservé celle-ci, fondamentale, et même plus fondamentale à mes yeux, et philosophiquement plus troublante, que le suicide » (p.59). D’accord en ce qui concerne la restriction des libertés individuelles (voir La Fin des libertés, de Monique Canto-Sperber, qui vient de paraître). Ne doutons pas que la lacune juridique du droit français sera bientôt comblée.

Il prend donc le droit de disparaître (voir Disparaître de soi, de David Le Breton, aux éditions Métailié, où la chose est décrite comme un fait de civilisation), c'est d'ailleurs la morale définitive qu'il semble tirer de toute son existence : « De mon côté, avant de franchir la porte, je m'excusai du dérangement, et au moment où je prononçais ces mots banals je compris que c'était à cela, maintenant, qu'allait se résumer ma vie : m'excuser du dérangement » (p.327).

L’impuissance dont parle Sérotonine est donc celle d’un personnage. Mais l’impuissance sexuelle dont souffre le narrateur dans le présent de l’action se double d’une autre impuissance, et bien plus grave. Celle-ci n’est plus d’ordre médical, mais moral, sur le plan individuel, mais aussi, on le verra, anthropologique. Florent-Claude Labrouste, n’a jamais été en effet capable de faire face au véritable amour quand les circonstances l’ont mis en présence, d’abord de Kate, qui l’écrase de son intelligence mais qu’il laisse un jour en larmes, sur un quai de gare pour rentrer en France.

Ensuite de Camille, la femme de sa vie, la plus belle histoire de ses amours qui, par la faute de sa faiblesse de caractère, finira bêtement et tristement. Au fond, il ne s'engage jamais complètement dans ce qu'il fait. Il est très bien payé, comme contractuel au ministère de l’Agriculture, en tant qu’ancien d’Agro, mais en même temps qu’il quitte Yuzu, il disparaît aussi sans problème du paysage de son employeur, alors même que son supérieur juge ses rapports clairs et intéressants (« vous êtes un de nos meilleurs experts », p.61), en racontant des salades sur fond de concurrence mondialisée des compétences : « En somme, vous passez à l’ennemi … » (ibid.).

De même, il foire un jour sa grande aventure avec Camille, quand il tombe nez à nez avec elle en sortant de l’hôtel main dans la main avec une femme (Tam) qu’il a croisée dans le cadre professionnel et qui ne compte guère dans son existence. Un malheur, mais révélateur de sa trajectoire personnelle, livrée aux occasions qui se présentent et à l’improvisation d’un temps présent sans mémoire et sans projet.

Voilà ce que je dis, moi.

Suitetfin demain.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, michel houellebecq, sérotonine, impuissance sexuelle, florent-claude labrouste, monique canto-sperber la fin des libertés, éditions flammarion, stendhal armance, jean-luc porquet, le canard enchaîné, david le breton, éditions métailié, david le breton disparaître de soi

mardi, 12 février 2019

J'AI LU SÉROTONINE 1

1 - La toile de fond.

J’ai donc lu Sérotonine de Michel Houellebecq. Je me garderai de faire l’éloge de l’auteur et de son roman. Je me garderai aussi de raconter l’histoire qu’on y trouve, au demeurant assez mince, où le scénario ressemble assez à l’idée qu’on se fait d'une « marche au supplice », mais dans un état proche de l'hébétude (je crois que c'est dans Ennemis publics (2008) qu'on trouve ce mot sous la plume de l'auteur pour qualifier sa propre attitude). Aujourd'hui, je me contenterai de dire, aussi directement que possible, les réflexions que m’inspire la lecture de ce livre.

Ce n’est pas forcément facile. D’abord la question du style. Bien des « gens autorisés » lui reprochent sa platitude, sans se rendre compte que cette platitude correspond en tout point au projet littéraire : un style volontairement décharné au milieu et famélique sur les bords, sans belles phrases, sans substance charnue, l’image exacte du « moi » de Florent-Claude Labrouste, le protagoniste. De toute façon, Houellebecq a répondu par avance à toute critique de son style dans sa Lettre à Lakis Proguidis (1997) : « Pour tenir le coup, je me suis souvent répété cette phrase de Schopenhauer : "La première – et pratiquement la seule – condition d’un bon style, c’est d’avoir quelque chose à dire." ». « Quelque chose à dire » ! Pour ça, on peut lui faire confiance.

Ce projet, quel est-il ? Je ne suis pas dans la tête de celui qui l’a conçu et réalisé, mais il ne me semble pas absurde de le formuler ainsi : « Description méticuleuse de la loque intérieure que la civilisation occidentale, matérialiste et consommationniste, a faite de l’individu ». Une loque intérieure, le sac vide de la peau de Saint Barthélémy, qui fut écorché, comme on sait. Voilà l'individu occidental tel que Houellebecq nous le montre, à travers le personnage de Florent-Claude Labrouste.

Visible sur le mur du fond de la Sixtine.

Je n’ai pas réussi à retrouver dans quel texte Houellebecq émet explicitement cette idée de l'inanité infligée par la civilisation technique à l'individu moderne, mais il me semble bien que. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, à la lecture de Sérotonine, j’ai retrouvé l’impression produite par Extension du domaine de la lutte, où le personnage, éprouvant la liquéfaction de ses raisons de vivre, fait face à ce vide.

Comment s’y est prise notre civilisation pour aboutir à ce paysage intérieur dévasté ? C’est la question cruciale que posent les romans de Houellebecq en général, et celui-ci en particulier.

J’essaie de comprendre depuis longtemps comment cette civilisation, qui a façonné le monde d'aujourd'hui de façon ineffaçable (non, pas de jugement de valeur : un fait), a pu aboutir à cette façon de désastre humain. C'est sûr, notre romancier est loin d’être le premier ni le seul à faire ce constat. Mais il est certainement le seul à donner à celui-ci une forme littéraire aussi achevée, aussi pertinente.

Oui, comment en est-on arrivé là ? A cette question, du point de vue qui est le mien au fond de mon terrier, je réponds qu’il y a d’abord la production des objets, renforcée plus tard par leur promotion, au moyen de la publicité, cette arme de décervelage massif : la marchandise s’est imposée en tant que « bien » dans nos représentations du monde, disant au « moi » de l'individu : "Ôte-toi de là que j'm'y mette". Houellebecq le dit : « ... la publicité vise à vaporiser le sujet pour le transformer en fantôme obéissant du devenir » (Approches du désarroi, 1992). Comment fonctionne l'image publicitaire ? C'est tout simple : en conduisant l'énergie du désir vers un objet marchand. Le désir humain réduit à la marchandise. De ce point de vue, tout ce qui est humain est transformé en marchandise.

De « moyen » qu’elle était, la marchandise, élevée à la dignité de « fin » par la publicité, a acquis, grâce à celle-ci, une aura, un surcroît de dignité, une intensité d'« être » supplémentaire, quoique fantomatique. Elle a progressivement gagné du terrain dans nos imaginaires, occupant de plus en plus de place dans nos désirs, les dirigeant toujours davantage vers le monde des objets et se substituant à d’autres désirs, qui venaient auparavant de l’intérieur. La publicité est même devenue un objet d’étude à part entière, jusqu’au sein de l’université, c’est vous dire que la moisissure a gagné le centre du cerveau.

Et puis sont arrivés les moyens de communication de masse. Après le téléphone, première intrusion du monde extérieur dans l'univers domestique et première « connexion », il y eut d’abord la radio, dont l’écoute, dans le premier 20ème siècle, nous est presque présentée comme religieuse, la famille réunie communiant autour du « poste ».

C’est précisément contre l’irruption de la radio dans le cercle familial que s’insurge violemment le philosophe Günther Anders dans L’Obsolescence de l’homme, au motif qu’elle capte toute l’énergie d’attention que son absence permettait de consacrer à ses proches. Elle capte l’oreille de l’auditeur, c’est-à-dire qu’elle le rend captif et le détourne de sa propre existence. Le chant des sirènes, quoi.

La radio est, selon Anders, un intrus, un parasite, une interférence qui s’interpose indûment comme un écran entre les personnes qui vivent sous le même toit, induisant une forme de relâchement dans leurs relations. Il n’a pas complètement tort, même si l’appareil en question s’est fondu dans le paysage avec le temps, au point que tout le monde vit avec et que son absence paraît presque inconvenante.

Quant à la télévision, c'est pire, car si l’effet de la radio n’est pas niable, mais somme toute limité, l’évidence est encore plus éclatante s’agissant du petit écran, et son effet encore plus dévastateur : la fascination produite sur les gens présents dans la pièce est telle que les regards sont irrésistiblement attirés par l’image animée, et plus personne ne s’adresse à son voisin. Bon, c’est vrai, je me rappelle des soirées chez M. Bachelard, à Tence, quand la télé était encore rare (et en NB) : l’ambiance était souvent déchaînée lors des premiers Interville (Guy Lux, Léon Zitrone, Simone Garnier).

Même chose pour le Tournoi des 5 nations regardé en famille et commenté par Roger Couderc (« Allez les petits ! ») ou, en 1990, au camping de Mamaia, sur la Mer Noire, où cinquante personnes et plus se rassemblaient le soir venu devant la lucarne allumée. Cela ne change rien au diagnostic : la télé impose son ordre aux individus, comme la flamme attire les phalènes, faisant de chaque téléspectateur une solitude à côté des autres solitudes. La télé emporte dans son nulle part, morceau par morceau, la vie intérieure de l'individu, pour la remplacer par une foule innombrable de fantômes. L'individu moderne est habité par des fantômes qui, dans le miroir, ont tellement pris son aspect qu'il les prend pour lui-même.

Le stade provisoirement ultime de ce processus de dépossession de soi par les moyens de communication de masse est évidemment atteint par le déferlement récent du smartphone sur le pauvre monde. Chacun emporte avec lui, dans tous ses mouvements, sa radio, sa télé, son téléphone, sa machine à écrire. Et sous ce volume restreint et maniable, il emporte tout son « moi », qu'il a « externalisé » (essayez de l'en priver, pour voir !). Et beaucoup d’utilisateurs tiennent ce « moi » à la main en toute circonstance, prêts à répondre dans l’instant au moindre stimulus. Le plus renversant dans l'affaire, c'est l'ahurissant degré de consentement des individus à la chose, au motif diabolique que « ça peut rendre bien des services ». L'innovation technologique, c'est Ève tendant la pomme à Adam. C'est Faust tenté par Méphisto.

Par-dessus tout ça, la faculté de se connecter avec la planète entière dès qu’on le veut : grâce à cet outil, l’individu ressemble à l’araignée qui, au centre de sa toile, semble exercer un pouvoir absolu sur son entourage immédiat (fût-il au bout du monde), sauf que si ça lui donne l’impression de vivre intensément l’instant présent (ne rien manquer de ce qui se dit, se sait, se raconte, ...), il n’a jamais été aussi réellement seul.

Pas de plus flagrante image de solitude que celle de passagers du bus ou du métro concentrés sur ce qui se passe sur leurs écrans personnels : l’individu est réduit à lui seul, et les autres, bien concrets dans leur chair et leurs os, bien palpitants de vie, ont disparu. Le smartphone a réinventé l’onanisme social, cette "délectation morose". Comment une quelconque société digne de ce nom pourrait-elle survivre en tant que société dans ce contexte ? Un jour viendra peut-être (on peut rêver) où les individus se rendront compte que, loin d'être des araignées au centre de leur toile, ils sont la mouche qui vient se prendre dans les filets tissés par d'autres gourmands arthropodes.

Ainsi, étape après étape, la civilisation technique a trouvé des moyens de plus en plus sophistiqués de s'introduire dans la conscience, dans la mémoire, dans les affects, dans les goûts, dans les choix des individus, pour remplacer ce qui tenait autrefois à leur "personnalité propre" par une personnalité d'emprunt, largement virtuelle, largement fabriquée par une instance extérieure, et beaucoup plus docile aux exigences du système. Et avec le siphonnage des données personnelles par facebook et consort, le système n'a pas fini de vider l'individu de son « moi ». Houellebecq le dit (Approches du désarroi) : « Les techniques d'apprentissage du changement popularisées par les ateliers "New Age" se donnent pour objectif de créer des individus indéfiniment mutables, débarrassés de toute rigidité intellectuelle ou émotionnelle ». Les gens ne savent plus où se trouve leur désir : ils ont perdu la source d'eux-mêmes.

C’est cette invasion progressive du moi par des sollicitations extérieures, dotées de toutes les apparences de la proximité, de la vie et de la familiarité, qui fait dire à Georges Bernanos (je crois bien que c’est dans La France contre les robots, 1944) que la civilisation technique est « une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure » : dépossédé de lui-même, l’individu ne s’appartient plus, il appartient corps et âme à toutes les réquisitions qui ne cessent de le convoquer hors de lui, en provenance du monde extérieur (fil twitter, facebook, telegram, instagram, amstramgram, …). Il ne peut plus être dans l’action : il est paralysé dans la réaction à ce qui vient du dehors.

Le moi individuel s’en trouve fragmenté en autant de petits bouts que de sollicitations reçues. Car le pire, c’est que ces petits bouts, en s’accumulant, ont fini par former une foule fantomatique qui s’agite à l’intérieur et qui, en le remplissant d’artefacts, lui a refaçonné un « moi » presque complet (et constamment renouvelé par un flux permanent, parfois obsessionnel), un « moi » exogène sur lequel l’individu a de moins en moins de prise (et je ne parle pas de la relation au temps : il peut oublier son texto d'il y a dix minutes, seul le « réseau » n’oubliera rien de ce qu’il y a laissé). Dans ces conditions, peut-on encore parler de volonté ? De libre-arbitre ? Dans l’expression du « désir », impossible de savoir quelle est la part du « moi » authentique et la part de propagande ingurgitée. C'est peut-être pour ça que Michel Houellebecq se méfie du désir : « Si l'on considère que le désir est mauvais, ce qui est mon cas ... » (Entretien avec Christian Authier, 2002).

C’est si vrai que la crise des gilets jaunes a mis en lumière l’illusion de susciter une relation humaine au moyen de « l’ouverture » électronique sur le monde : combien de fois n’a-t-on pas entendu parler, au cours des reportages sur les ronds-points, d’une forme neuve de « socialisation », certains allant même jusqu’à déclarer qu’ils avaient trouvé une espèce de « famille » ? Preuve que la vraie socialisation passe par la relation interpersonnelle directe. Un « réseau », ça vous bombarde de propagandes diverses ou d’éructations haineuses : c’est bon pour fixer des rendez-vous, pas pour se faire d’improbables « amis ».

Alors Houellebecq, dans tout ça ? Eh bien selon moi, avec Sérotonine, on est en plein dans ce paysage, perdu au milieu de nulle part, seul. La plus forte impression d’ensemble qui se dégage du livre est vraiment le sentiment d’une solitude irréparable et définitive, une solitude dense, massive et compacte, qui s’épaissit à mesure que le moi du personnage se met à flotter et à se diluer dans l’air, de plus en plus évanescent. Je connais peu d'écrivains capables de traduire en littérature avec une telle justesse le sort commun fait par le monde réel à l'individu ordinaire. Il faut beaucoup de compassion envers l'espèce humaine pour donner une forme littéraire aussi accomplie au désespoir. Je peux me tromper, mais je persiste à penser que Michel Houellebecq appartient à cette espèce d'hommes qui ont nourri un espoir infini dans l'avenir de l'humanité, et qui se sont cassé le nez sur la réalité. Peut-être son ambition est-elle de traduire en littérature l'absolu de la DÉCEPTION.

Tel est, selon moi, le paysage humain qui sert de territoire aux personnages de Michel Houellebecq, et en l’occurrence à Florent-Claude Labrouste.

Tout ça pour dire à quel point Sérotonine parle du monde tel qu'il est, et à quel point il entre en résonance avec l'idée que je m'en fais.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : Prochainement, quelque chose de plus consistant sur le livre lui-même.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, michel houellebecq, sérotonine, florent-claude labrouste, éditions flammarion, georges bernanos, la france contre les robots, twitter, facebook, instagram, smartphone, lettre à lakis proguidis, interventions 2, extension du domaine de la lutet, approches du désarroi, günther anders, l'obsolescence de l'homme, adam et ève, faust et méphisto

vendredi, 18 janvier 2019

HOUELLEBECQ

Aujourd'hui, c'est un billet écrit en janvier 2015 que je sers une deuxième fois. Plusieurs scandales en un seul : les assassinats à Charlie Hebdo (Cabu, Wolinski, Maris, ...) le jour de la "une" avec Houellebecq au moment de la parution de Soumission, où l'auteur racontait l'arrivée tranquille, fluide, pacifique et finalement logique d'un musulman au pouvoir suprême en France. Et puis le cirque médiatique, l'étripage national autour de la présence de plus en plus pesante de l'islam en France, la honte supposée infligée à la France par un auteur qui cultive la provocation, l'intolérance, qui nuit au "vivre ensemble", qui refuse de "faire société", bref : tout le fumier sur lequel prospère la "gôche sociétale", qui n'est rien d'autre que la gauche ultralibérale.

J’ai interrompu ma relecture de Moby Dick pour cause de Houellebecq. C'est qu'il y avait urgence. Soumission venait de paraître. Il fallait s’en occuper toutes affaires cessantes. Je l’ai acheté le mardi 6 janvier en fin d’après-midi. Vingt et un euros.

Que dire ? D’abord l’impression générale qu’il me laisse. Une impression d’harmonie, aussi bizarre que ça puisse paraître. L’auteur serait peut-être surpris de l’assertion, à cause des désordres physiques, parfois peu ragoûtants, qui affectent François, protagoniste et narrateur. Mais aussi de la singulière disharmonie dont il souffre dans le domaine affectif. Disons amoureux. Précisons : sexuel (mais pas que).

En fait, ce que je trouve littérairement admirable, c’est que tout le récit semble couler de source. Si des événements se produisent, et même des ruptures (mort de la mère, mort du père, arrivée d’un musulman à l’Elysée), c’est sans heurt. Quand le personnage, voulant fuir loin de la capitale, arrive dans une station service de l’autoroute, le carnage a déjà eu lieu. Le point d'origine de la conception en assure la parfaite cohérence. Comme si, dans son regard, rien n’échappait au sentiment de l’évidence : ah, oui, c’est comme ça, donc ce n’est pas autrement. Ah bon, il y a une flaque de sang. Pour qu'un roman produise cet effet, il faut être passé maître dans l'art d'écrire. Il faut avoir tout prévu en amont. Houellebecq est un grand romancier. Soumission est une vraie prouesse littéraire.

Ainsi avance la narration, pas pressée, mais jamais s’attardant en route, dans le flux régulier d’un propos qui ne cesse d’avancer à son rythme tranquille. C’est un livre dont les rouages baignent dans l’huile. Le grand art de ce romancier, non, de cet auteur (de « auctor », celui qui augmente le monde, traduction libre), c’est de peindre l’accomplissement de l’islamisation de la France comme un avènement logique. Fluide comme le cours naturel des choses.

Si je peux me permettre ce rapprochement incongru, Houellebecq s'exprime sur le même ton qu'Albert Camus dans L'Etranger : le ton d'hébétude de quelqu'un qui regarde sa vie comme s'il n'y participait pas. Et puis comparez les deux chutes : Houellebecq, à mon avis, avec sa fin en forme de conversion à l'Islam parce que François y trouve son intérêt dans la promesse de chair fraîche, fait un anti-L'Etranger bien plus pertinent et fort que le bouquin de Kamel Daoud (Meursault, contre-enquête, Actes Sud, 2014), que je n'ai pas lu, mais que j'ai entendu causer dans le poste (France Culture pour être précis).

Le « sociologue » Eric Fassin peut bien tartiner ses fadaises idéologiques et ses analyses de coupeur de cheveux en vingt-trois (en appelant ça "appliquer la grille sociologique à la littérature"), venues du multiculturalisme, obligatoire pour tenir le crachoir dans l’émission de Tewfik Hakem « Un autre jour est possible », à 6h tous les matins sur France Culture. Il peut bien dénoncer l’idéologie régressive de Michel Houellebecq.

Les bactéries projetées par ses postillons haineux (eux-mêmes bourrés d'idéologie) sur les bonnettes des micros de la chaîne nationale ne pollueront pas mes oreilles au point de les empêcher de renvoyer cet histrion minable vers les ténèbres de la bêtise et de l’ignorance, les plus terribles, celles qui se donnent le masque de l’intelligence, des lumières, de la culture et de l’autorité.

Eric Fassin et ses semblables ne supportent pas que cet écrivain, le seul à ma connaissance à proposer un regard aussi aiguisé sur le monde actuel, le fasse avec un tel talent. Ni que ses livres, par le succès qu'ils connaissent, entrent à ce point en résonance avec les préoccupations des « vrais gens », celles dont Eric Fassin ne veut à aucun prix entendre parler, je veux parler des nouvelles figures du Mal. Contrairement à ce dont Eric Fassin rêve et à ce qu'il prétend, ce n'est pas Eric Fassin qui révèle le sens des choses. Pour une raison simple : soit il n'a rien compris à ce qui se passe, soit il ment. Peut-être les deux.

Car il faudrait que ça se sache : livre après livre, Michel Houellebecq apporte le témoignage, la certitude et la preuve que le monde actuel, dans ses composantes les plus terrifiantes à terme, porteur de destruction, part en morceaux, pulvérisant l'humanité en toute tranquillité, en toute bonne conscience. Son œil impitoyable est le seul réaliste. Il n’est pas pessimiste. Il regarde le monde comme il va. Comme il est en train de finir. Désenchanté serait plus exact. Désespéré peut-être. Nostalgique aussi d’une époque où le sens de la vie découlait de son mode d’être, et où celle-ci allait en quelque sorte de soi. A une époque maintenant révolue.

Dans la « vraie vie » selon Houellebecq, le relativisme et la neutralisation des valeurs reste une hérésie. C’est cela, je crois, que tous les penseurs de l’altruisme mondialisé, tous les batteurs d’estrades médiatiques et de coulpes-quand-ce-n'est-pas-la-leur, tous les descendants repentants, tous les porteurs de grands sentiments humanistes ne lui pardonneront jamais.

J’appelle la « science humaine » d’Eric Fassin une bouse de vache, quoique la bouse de vache offre une matière nettement plus utile (engrais, combustible, matériau de construction) que l'œuvre du faussaire Eric Fassin, cet idéologue charognard qui tente de s'engraisser sur ce qu'il regrette de n'être pas encore le cadavre de Michel Houellebecq. Et qui travaille d'arrache-pied pour que les foules restent soigneusement aveugles sur l'état catastrophique du monde et des sociétés qu' "on" est en train de nous fabriquer.

Pauvre Christine Angot, vraiment, qui rejoint Le Clézio dans le camp des glapisseurs moralistes du consensus. Dans ce consensus-là, je vois une forme de déni de réalité, presque de négationnisme. Comme si tout ce petit monde bloquait à tout prix la soupape du couvercle de la cocotte-minute sur laquelle ils sont assis. Personne ne semble supporter que la littérature de Houellebec soit une littérature du dissensus, qui met le doigt là où la France a le plus mal.

Mais pauvres pommes, ai-je envie de rétorquer, avez-vous compris la fripouillerie ou l'inconscience de ceux qui prêchent le consensus et se cramponnent à ce qui reste des « valeurs » de la civilisation, en croisant les doigts dans l'espoir absurde que leurs objurgations et leurs supplications arrêteront le processus qui l'a mise en lambeaux ?

Et même si ça peut sembler outrancier, j’appelle Soumission de Michel Houellebecq un formidable roman de la grande littérature française. Balzacien pour la hauteur et la profondeur de vue, et la précision et la justesse de la peinture. La guerre qui se livre par ailleurs, ce n'est pas lui qui l'a voulue.

Oui : balzacien. A cet égard, dans le paysage français, Houellebecq est sans rival. Il est trop loin devant pour se faire rattraper.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE, RELIGIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel houellebecq, soumission, éditions flammarion, charlie hebdo, je suis charlie, islam, musulman, france, société, politique, nation française, islamisation, éric fassin, sociologie, sciences humaines, france culture, tewfik hakem, un autre jour est possible, christine angot, jmg le clézio, balzac, balzacien

vendredi, 04 janvier 2019

11/14 : ZOOLOGIQUE

Dès que "Vivement dimanche" est ouvert, je me jette sur Sérotonine, le dernier roman du plus grand écrivain français actuel.

Voilà, c'est fait. Bientôt des nouvelles.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, michel houellebecq, sérotonine, éditions flammarion

lundi, 14 septembre 2015

MUSIQUE AU CHÂTEAU DU CIEL 2

MES LECTURES DE PLAGE 8

MES LECTURES DE PLAGE 8

2/2

Musique au château du ciel, de John Eliot Gardiner (Flammarion, 2014), est sous-titré "Un portrait de Jean-Sébastien Bach". Pour moi, Bach (Jean-Sébastien) et Beethoven (Ludwig van, comme on dit) sont les deux pères de la musique qui est la mienne. Bach atteint le sommet d'un "genre ancien". Beethoven fracasse les limites de celui-ci et ouvre de vastes horizons au "genre nouveau".

Bach surpasse tous ceux qui ont voulu, avant lui, marier la mélodie (horizontale) et l'harmonie (verticale) dans le contrepoint. Beethoven est le premier à avoir écrit de la musique de chambre jouable seulement par des professionnels aguerris (à Ignaz Schuppanzigh, qui se plaignait des difficultés d'exécution de je ne sais plus lequel des derniers quatuors : « Croyez-vous que je me soucie de vos boyaux de chat quand l'inspiration me visite ? »).

JSB s'efforce donc de proposer en musique l’exact équivalent du texte chanté par les fidèles. D'en rendre fidèlement la teneur spirituelle. En ce sens, Bach, s’il n’est pas un cas unique, est du moins de ceux qui maîtrisent à la perfection l’art de réaliser une osmose, de mettre au plus près en adéquation musique et texte : il fait en sorte que sa musique se mette humblement au service de la liturgie et de sa signification. Au même moment (titre du chapitre 4 : « la génération de 1685 »), Haendel, Domenico Scarlatti et Rameau sont engagés sur des voies beaucoup plus impliquées dans la vie sociale et mondaine de leur temps (opéra, musiques de salon, etc.).

Gardiner insiste particulièrement, dans les premiers chapitres, sur l'intense piété qui guide Jean-Sébastien Bach. On le savait, bien sûr, mais il explique en détail combien le musicien adhérait avec conviction à la doctrine de Luther, au point de posséder nombre de ses œuvres dans sa bibliothèque, dont une belle édition complète. Bach est né à Eisenach, ville dominée par la Wartburg, le château où Luther fut contraint de se réfugier après avoir fait son coup d’éclat.

Maison natale de Jean-Sébastien Bach à Eisenach (côté jardin, photo prise à l'été 2001).

Gardiner ne peut s’empêcher, avec malice, de faire état (en note de bas de page, soyons juste) de la constipation du fondateur du protestantisme : « Le Seigneur m’a frappé de graves douleurs en mon derrière ; mes excréments sont si durs que je pousse pour les expulser avec tant de force que j’en transpire ; et plus j’attends pour ce faire, plus ils durcissent. […] Mon cul est devenu mauvais ». C'est sûrement le petit Jésus qui l'a puni pour son forfait contre la religion catholique.

Mais revenons à Bach et à son immense piété. Il allait jusqu’à signer ses œuvres (y compris profanes) du sigle SDG (« Soli Deo Gloria ») : « A la gloire de Dieu seul ». Cette piété ne l’empêchait pas d’avoir son caractère. Le livre de Gardiner n’est pas une hagiographie, loin de là. On y voit un Bach parfois colérique : quand ses interprètes n'étaient pas à la hauteur, quand les responsables de la Thomasschule ou de la Thomaskirche lui cherchaient noise ou lui faisaient des embarras. Il est vrai que les responsabilités de sa charge à Leipzig pouvaient paraître effrayantes, puisqu’il devait à la fois faire le maître d’école (« Schule ») et écrire la musique pour les offices (« Kirche »). On découvre ces conditions de travail au chapitre « L’incorrigible cantor ». Il ne fallait certes pas lambiner.

Sur ce portrait de 1748 par Elias Haussmann, on voit Bach tenant une partition (à l'envers pour que le spectateur puisse lire) intitulée « Canon triplex à 6 voc. ». Gardiner en fait une analyse étourdissante (p. 655 et suiv.).

On le prend aussi, à l’occasion, en flagrant délit de mauvaise foi. Bref, Gardiner s’attache à présenter ce géant de la musique occidentale comme un homme comme les autres. Il était certes conscient de ses capacités, de son génie si l’on veut. Mais quand certains s’extasiaient devant la génialité d’une œuvre, il répondait : « Celui qui travaillera autant que moi arrivera au même résultat ». Ce qui est à la fois grande modestie et vacherie pour ses confrères.

Gardiner insiste aussi beaucoup sur un aspect de la musique de Bach trop souvent absent ou minimisé dans ses interprétations : son caractère éminemment dansant. Certes, il y a dans nombre d’œuvres de la sévérité et de l’austérité (je pense à certaines œuvres pour orgue), mais d’une part tout dépend de la façon dont elles sont comprises et jouées, et d’autre part il me semble que l’auteur, en soulignant ce caractère dansant, pense surtout aux œuvres chantées (cantates, Passions, …), où il perçoit ce que Bach y a mis d’allégresse physique.

Très normalement, les premiers chapitres du livre dessinent les cadres dans lesquels s’inscriront la naissance et la vie de Bach. L’auteur commence toutefois par exposer les circonstances toutes personnelles (famille, études, ...) qui l’ont amené à s’occuper en priorité de célébrer cette musique, qui l’ont mis en présence, les rencontres et les premiers pas dans la carrière de chef.

Puis il aborde le cadre historique : Bach naît en 1685, à la fin d’un siècle marqué par l’épouvantable guerre de Trente ans (1618-1648) ; le cadre géographique : la Thuringe, avec ses traits spécifiques (plus « provinciaux » que, par exemple, Hambourg ou Berlin) ; le cadre familial : la dynastie Bach, les grands aînés (Johann Christoph), mais aussi toute une tribu marquée par l’amour et l'omniprésence de la musique.

1

2

Ceci ne figure pas dans le livre de Gardiner : c'est juste pour le plaisir.

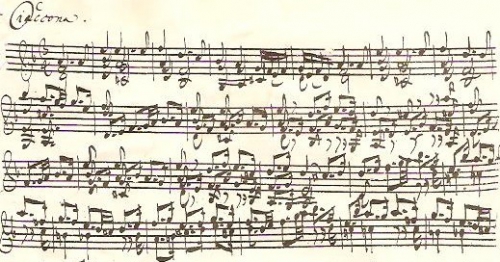

L'écriture de Bach (deux extraits, dont le début de la chaconne de la Partita n°2 pour violon seul) dans un fac-similé du manuscrit original. Par souci d'économiser le papier, il remplissait ses pages au maximum, après avoir tracé lui-même ses portées avec un porte-plume à cinq becs (que Gardiner appelle "rastrum" (p.271), de "raster" en latin : outil agricole à plusieurs dents pour briser les mottes).

On admire le graphisme, où l'on distingue (1) écriture harmonique (verticale, apparence éparpillée) et (2) écriture mélodique (horizontale, triples croches très "liées"). Quand Bach s'amuse à faire de la polyphonie (harmonie) sur un instrument a priori monodique (mélodie).

Gardiner, on le comprendra aisément du fait de sa position de chef d’orchestre (et de chœur), fait donc la part belle aux œuvres vocales du maître, laissant de côté des monuments du contrepoint tels que L’Art de la fugue, Le Clavier bien tempéré, L’Offrande musicale et autres merveilles de ce répertoire. C’est le résultat logique d’un choix. Gardiner s’est demandé essentiellement par quel puissant motif était poussé Jean-Sébastien Bach, aboutissant à la conclusion que la source vive où celui-ci puisait son inspiration était d’ordre spirituel, religieux.

Gardiner le dit bien, les documents concernant le quotidien, familial comme professionnel de Jean-Sébastien Bach sont en nombre insuffisant pour permettre à un biographe de retracer l’existence du compositeur autrement qu’à travers ses grandes étapes (dans l’ordre, Eisenach, Ohrdruf, Lunebourg, Weimar, Arnstadt, Mühlhausen, Weimar, Köthen, Leipzig).

Devant la Thomaskirche à Leipzig (photo prise à l'été 2001).

Son livre, Musique au château du ciel, est donc moins une biographie au sens strict que la tentative de rendre compte de l’effort accompli constamment au cours de toute une vie de musicien pour approcher et partager si possible une expérience grandiose.

John Eliot Gardiner peut être content du monument qu'il a élevé à la mémoire du "Cantor de Leipzig".

Voilà ce que je dis, moi.

Note : une seule bêtise dans ce livre, sans doute (j'espère) une bourde du traducteur. On la trouve à la page 659 : « Bien des gens se souviennent que lorsque la navette spatiale Voyager fut lancée, en 1977, ... ». Si la sonde Voyager avait été une navette, la Terre aurait pu attendre son retour. La sonde, on l'attendra longtemps, longtemps, longtemps. La sonde Voyager, c'était bien sûr sans espoir de retour, les signes et symboles, et la musique (de Bach) gravés sur l'engin étant destinés à d'éventuels extra-terrestres.

09:00 Publié dans LITTERATURE, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, littérature, john eliot gardiner, english baroque soloists, orchestre révolutionnaire et romantique, musique baroque, buxtehude, membra jesu nostri, revue diapason, guide de la musique ancienne et baroque, rené jacobs, harmonia mundi, andré suarès, jean-sébastien bach, cantor de laipzig, elias haussmann peintre, gustav holst, benjamin britten, cantates de bach, musique au château du ciel, éditions flammarion, passion selon saint-jean, passion selon saint-mathieu, christ lag in todesbanden, karl richter, dietrich fischer-dieskau, cantate actus tragicus, noël arnaud, alfred jarry

dimanche, 13 septembre 2015

MUSIQUE AU CHÂTEAU DU CIEL 1

MES LECTURES DE PLAGE 7

MES LECTURES DE PLAGE 7

1/2

Tous les amateurs de musique, en particulier ceux qui préfèrent « le baroque » (en gros 1600-1750), connaissent peu ou prou John Eliot Gardiner. Ce chef d’orchestre né en 1943, fondateur des English Baroque Soloists et de l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique (deux ensemble destinés à des répertoires différents, comme leur nom l’indique), a énormément travaillé et, bien sûr enregistré.

Je dois dire que ses interprétations ne sont pas toujours celles que je préfère. Je pense par exemple à ce chef d’œuvre de Buxtehude, Membra Jesu nostri. Sa version est terne, pieuse et monotone. J’écoute (et je recommande) celle de René Jacobs, beaucoup plus jouissive et sensuelle, quoique le rédacteur Diapason du Guide de la musique ancienne et baroque (qui encense la version Gardiner) la qualifie de « vraiment piétiste » (Bouquins-Laffont, 1993) : on devrait interdire aux ignorants d’utiliser les mots à tort et à travers (peut-être voulait-il dire « sulpicienne », « piétiste » désignant une secte protestante fondée au 17ème siècle, rassemblant des gens qu’André Suarès qualifiait d’ « ennemis secrets ou déclarés de la vie »). La version de Jacobs est simplement sublime. Passons.

John Eliot Gardiner a donc très longuement fréquenté Jean-Sébastien Bach. Il a même grandi « sous les yeux du cantor », comme il le dit lui-même : né dans un « vieux moulin du Dorset », il a pu, à peine sorti du ventre de sa mère, contempler le portrait à l’huile que le peintre Elias Haussmann avait fait de Bach en 1748, qui était « accroché en bonne place en haut de l’escalier, sur le palier du premier étage ».

Gardiner n'est pas né natif de nulle part : ses parents recevaient chez eux « Imogen Holst, fille du compositeur Gustav Holst et secrétaire de Benjamin Britten ». Il est né dans un milieu musical de haut vol. Pour introniser Bach en façon de « saint patron », il s’est lancé un défi au début de sa carrière : donner dans le temps prévu par le compositeur (un an) un cycle entier de ses cantates, comme cela se passait à son époque. Pari (une prouesse) tenu.

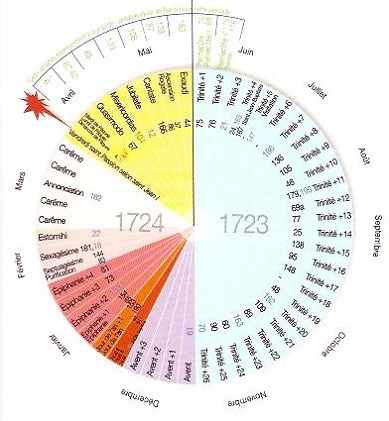

Un cycle annuel de cantates d'église débute au premier dimanche après la Trinité, et rythme l'année liturgique luthérienne. Ici, le premier cycle de cantates de Bach à Leipzig (il y est arrivé en 1723). Un défi que lui seul était en mesure de relever. Les couleurs renvoient aux différentes origines des cantates (inédites, matériau réutilisé, etc.).

De ce long compagnonnage avec le maître de Leipzig, de cette immersion prolongée dans son oeuvre, devait forcément découler le gros livre (le texte se clôt à la p.669) qu’il lui a consacré en 2013, Musique au château du ciel (Flammarion, 2014). Je le dis tout net : un bouquin formidable. Ce jugement péremptoire découle directement de l’impression que j'ai eue qu'il rendait compte de façon absolument authentique de la très longue et intime relation que le chef a entretenue avec la musique de Bach.

Gardiner a trouvé l’exacte distance au sujet dont il fait le portrait, pour tenir sur lui un propos d’une très grande justesse. Et j’ajouterai qu'il le fait avec une grande humilité, la même humilité que Bach qui, s'il pouvait montrer un caractère épouvantable, dès qu'il s'agissait de musique, se soumettait humblement et joyeusement à l’idéal (« Endzweck ») qu’il s’était fixé : célébrer la puissance et la gloire de Dieu par les œuvres qu’il composait.

Il ne faut pas se méprendre : le livre s’adresse, sinon à des spécialistes, du moins à des mélomanes. Ce n’est en effet pas une biographie au sens plein du terme (c'est un « portrait », comme l'indique le sous-titre : plus proche, plus intime, plus personnel, en même temps que plus vivant qu'un travail plus "universitaire").

L’analyse musicale tient une place non négligeable. Il est recommandé de connaître assez bien les deux Passions, la Messe en si, ainsi qu’un certain nombre de cantates, au premier rang desquelles les BWV 4 (« Christ lag in Todesbanden », version saisissante de ferveur de cette cantate magnifique par Karl Richter et Dietrich Fischer-Dieskau), 131 (« Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir ») et 106 (« Actus tragicus »).

Ces analyses sont indispensables pour prendre conscience de l’extraordinaire état de symbiose (Gardiner emploie le terme) auquel Bach parvient, entre l’écriture de la musique et le sens des paroles qui seront chantées. Pour donner un exemple, voici comment l’auteur évoque la façon dont Bach a conçu, dans la Passion selon Saint Jean, le poignant air « Ach, mein Sinn », chanté par Pierre (basse) au n°13.

Pierre vient de renier Jésus, comme celui-ci le lui avait prédit (y compris le chant du coq) : « Le plus inattendu pour cette expression du remords est le choix du style héroïque français – normalement associé à la pompe et aux cérémonies –, et la manière dont Bach l’imprègne de techniques structurelles italianisantes, chaque mesure sauf les trois de l’épilogue étant dérivée de la ritournelle initiale ».

Et encore n’ai-je pas cité un de ces passages plus techniques, où Gardiner dévoile le sens théologique (dans l’esprit de Bach) de la quinte descendante, de l’hémiole (« … tantôt renforçant le deuxième temps caractéristique de la chaconne, tantôt le concrétisant au moyen d’hémioles à cheval de la barre de mesure »), et autres joyeusetés. On pourrait dire comme Noël Arnaud parlant d’Alfred Jarry (dans A. J. D'Ubu roi au docteur Faustroll, je crois) : Jean-Sébastien Bach n’écrit pas pour les ignorants. Sa musique explique, commente, développe, signifie les paroles qu’elle prend pour matériau, ce qui passait très souvent largement au-dessus de la tête des responsables tracassiers, et sans doute bornés, auxquels il avait à faire (le conseil municipal de Leipzig).

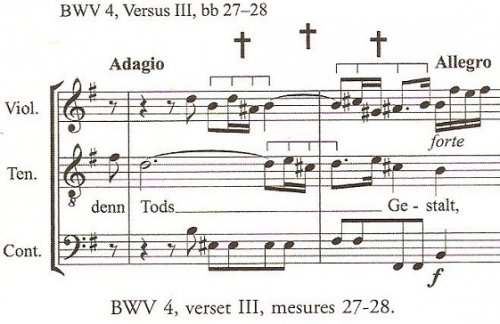

Autre exemple, un peu plus « pointu », à propos de la cantate BWV 4 (« Christ gisait dans les liens de la mort ») (cliquer ci-contre pour vingt-deux minutes formidables avec Richter et Fischer-Dieskau) : « Sur cette scène désolée, la Mort fait maintenant son entrée furtive, saisissant les mortels dans ses mains décharnées. Par deux fois, Bach fige la musique, d’abord sur les mots "den Tod … den Tod", allant et venant quatre fois entre le soprano et l’alto, puis sur le mot "gefangen" ("prisonniers") sur lequel les voix s’immobilisent dans une dissonance mi / fa dièse – l’état de captivité qui précède immédiatement le début de la rigidité cadavérique ».

Plus loin : « Le pouvoir de la mort est brisé. La musique s’arrête complètement sur le mot "nichts" : "il ne reste plus rien" – les ténors reprennent lentement – "que la figure de la mort", la mort n’est plus désormais que l’ombre pâle d’elle-même. Bach inscrit ici de manière très délibérée le dessin de la croix en quatre notes, avant que les violons ne reprennent leur mouvement ». L’illustration ci-dessous permet de visualiser la chose.

Gardiner est doué, ça ne l'empêche pas d'être pédagogue. La marque du grand monsieur.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : il vient de diriger magistralement la Fantastique de Berlioz au festival de La Côte-Saint-André.

09:00 Publié dans LITTERATURE, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, littérature, john eliot gardiner, english baroque soloists, orchestre révolutionnaire et romantique, musique baroque, buxtehude, membra jesu nostri, revue diapason, guide de la musique ancienne et baroque, rené jacobs, harmonia mundi, andré suarès, jean-sébastien bach, cantor de laipzig, elias haussmann peintre, gustav holst, benjamin britten, cantates de bach, musique au château du ciel, éditions flammarion, passion selon saint-jean, passion selon saint-mathieu, christ lag in todesbanden, karl richter, dietrich fischer-dieskau, cantate actus tragicus, noël arnaud, alfred jarry

lundi, 20 avril 2015

QUAND HOUELLEBECQ INTERVIENT

Je n’ai pas tout compris dans la méthode de publication, réédition, distribution et redistribution des textes que Michel Houellebecq a donnés à droite et à gauche depuis que ses écrits sont publiés (1988, je crois, pour des poèmes en revue). Toujours est-il et quoi qu’il en soit, je viens de lire Interventions 2 (Flammarion, 2009). On dira que je fais une fixation.

Je n’ai pas tout compris dans la méthode de publication, réédition, distribution et redistribution des textes que Michel Houellebecq a donnés à droite et à gauche depuis que ses écrits sont publiés (1988, je crois, pour des poèmes en revue). Toujours est-il et quoi qu’il en soit, je viens de lire Interventions 2 (Flammarion, 2009). On dira que je fais une fixation.

Je ne rejette pas a priori l’hypothèse de la pathologie, mais que voulez-vous, quand vous mettez le pied dans un patelin où, à votre grand étonnement, vous avez soudain l’impression de rentrer à la maison tellement c’est comme ça que vous vous racontiez l’histoire et que vous vous peigniez le paysage, vous avez envie de vous arrêter là, et d’en savoir un peu plus long, ne serait-ce que pour vérifier que vous ne rêvez pas.

Il se trouve simplement que j’ai découvert en 2011, avec La Carte et le territoire, un écrivain qui surpasse de très loin le niveau du vulgum pecus littéraire français. Et que j’ai eu envie de creuser la question. Je dois dire qu’en creusant, je n’ai pas été déçu des matières que ma rivelaine amenait au jour, à mesure que j’avançais dans le filon.

Interventions 2 est ce qu’on appelle un « recueil ». Forcément, il y a « à boire et à manger » : des textes de longueurs, de natures, de genres et de thématiques différents, qui ont été demandés à l’auteur entre 1992 et 2008. Sans compter l’avant-propos, il s’ouvre et se ferme sur des règlements de comptes. Le premier (« Jacques Prévert est un con ») n’a pas besoin d’explication. Le titre annonce la couleur et se suffit à lui-même.

En revanche, le titre « Coupes de sol », qui clôt l'ouvrage, reste énigmatique tant qu’on ne sait pas que Houellebecq est sorti de la même « Agro » que Robbe-Grillet, et que la « coupe de sol » est une des bases, paraît-il, de l’enseignement agronomique. Cela n’empêche pas le condisciple à retardement d’infliger une bonne avoinée littéraire à son prédécesseur : non, Houellebecq n'aime pas le pape du "Nouveau Roman". Je le comprends.

C’est que Houellebecq a fait des choix (il ne le dirait peut-être pas comme ça : des choix qui se sont imposés ou qu’il n’a pu refuser de faire, il a une conception pessimiste de la liberté humaine), il a pris position, ce qui l’autorise à porter des jugements.

Si certains trouveront ceux-ci péremptoires et injustes, c’est qu’ils ont l’esprit « errant et sans patrie » de ceux qui, prenant tout ce qui vient au motif qu’il ne faut rejeter ou exclure rien ni personne, s’interdisent de porter quelque jugement que ce soit sur qui ou quoi que ce soit, mais attention : en interdisant absolument à quiconque de ne pas être d’accord avec eux, sous peine de correctionnelle. Pour eux, affirmer des choix et porter des jugements, c'est forcément être facho. Si tout au moins choix et jugements osent s'écarter de leur ligne.

Je veux parler de tous les obsédés du consensus moral, tous les flics tolérantistes qui peuplent la gauche raplapla, dépourvus de ce moyen de jugement qui permet de distinguer le bon et le mauvais, le juste et l’injuste, le beau et le laid, – ce moyen qu’on appelait un CRITÈRE, à l’époque où les « valeurs » étaient encore des échelles, qui permettaient de placer êtres, choses, langages, systèmes, œuvres d’art à des altitudes différentes. Cette époque ténébreuse et heureusement révolue, où l’on avait encore l’infernal culot d’appeler un chat un chat.

Je laisse Robbe-Grillet aux amateurs, s’il y en a encore. Je m’arrête sur Prévert, le poète préféré des enseignants masochistes qui aiment se faire flageller en faisant apprendre « Le Cancre » à leurs élèves multiculturels : « Il dit oui avec la tête, mais il dit non avec le cœur, il dit oui à ce qu’il aime, il dit non au professeur, et gnagnagna et gnagnagna ». Prévert illustre à merveille la niaiserie irréversible qui a saisi la société française au moment où elle a commencé à sacraliser « le monde merveilleux de l’enfance ».

Houellebecq met le monsieur dans le même sac que Vian, Brassens et Boby Lapointe (qu’il écrit « Bobby », l’ignorant), dont il trouve les jeux de mots stupides. Tant pis, c’est son droit. Question de génération sans doute. Vian, je le lui laisse assez volontiers, mais Brassens et Lapointe, je ne suis pas d’accord : ils ont poussé leur rhizome trop loin dans mon oreille pour que je puisse seulement songer à en arracher la moindre radicelle. S’agissant de Brassens et Lapointe, je perds tout esprit critique.

Jacques Prévert souffre, aux yeux de Houellebecq d’un certain nombre de tares. Certes et hélas, « il a quelque chose à dire », « Malheureusement, ce qu’il a à dire est d’une stupidité sans borne ». Il enfonce le clou : « Sur le plan philosophique et politique, Jacques Prévert est avant tout un libertaire ; c’est-à-dire, fondamentalement, un imbécile ». Il n’a pas tort. Pour terminer : « Si Jacques Prévert est un mauvais poète, c’est avant tout parce que sa vision du monde est plate, superficielle et fausse ». J’avoue que ces quatre pages m'ont fait un bien fou. Un fier encouragement à poursuivre la lecture.

Le propre d’un recueil, c’est d’être d’un intérêt inégal. C’est dans sa nature. Certains textes (critique cinéma, critique art, critique poésie, …) ne me disent guère. C’est le cas, en particulier d’ « Opera Bianca », suite de courts textes destinés à accompagner l’ « installation mobile et sonore conçue par le sculpteur Gilles Touyard ».

Je ne connais pas les œuvres de Gilles Touyard, mais en apprenant que « la musique est due à Brice Pauset », c’est plus fort que moi, je ferme toutes les écoutilles. Peut-être à cause du traumatisme que constitue la production sonore (je n'ai pas dit la « musique ») de ce monsieur, tout fier de reproduire, par exemple, les sons enregistrés d'un aspirateur en fonctionnement.

D’autres retiennent sans effort mon attention. C’est le cas d’un article daté de 1992 (« Approches du désarroi »), un vrai petit chef d’œuvre synthétique et analytique sur l'époque que nous vivons, dont je conseille vivement la lecture. C’est aussi le cas de « Philippe Muray en 2002 ». C’est encore le cas d’un entretien avec des gars de Paris-Match. Quelques autres.

La loi du genre, quoi.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, critique littéraire, michel houellebecq, interventions 2, éditions flammarion, la carte et le territoier, jacques prévert, jacques prévert est un con, alain robbe-grillet, nouveau roman, prévert le cancre, boris vian, georges brassens, tonton georges, boby lapointe, paris match, musique contemporaine, brice pauset

mercredi, 15 avril 2015

ENNEMIS PUBLICS 2 (MH et BH)

2/4

Attention, la lecture d’Ennemis publics n’a pas bouleversé mes hiérarchies : corriger des images et nuancer les couleurs ne saurait modifier une silhouette autrement qu’à la marge. Je considère toujours BHL comme une tête de nœud envahie par l’image qu’il s’est faite de son moi, un bonimenteur toujours prêt à cameloter sa marchandise en plein vent derrière un étal de produits miracles, genre épluche-légumes ou liquide-vaisselle surpuissant. Mais seulement quand l'objectif d'un photographe est là pour enregistrer.

Attention, la lecture d’Ennemis publics n’a pas bouleversé mes hiérarchies : corriger des images et nuancer les couleurs ne saurait modifier une silhouette autrement qu’à la marge. Je considère toujours BHL comme une tête de nœud envahie par l’image qu’il s’est faite de son moi, un bonimenteur toujours prêt à cameloter sa marchandise en plein vent derrière un étal de produits miracles, genre épluche-légumes ou liquide-vaisselle surpuissant. Mais seulement quand l'objectif d'un photographe est là pour enregistrer.

De même, je considère toujours Houellebecq comme un esprit d’une lucidité éminente sur le monde et lui-même. Un des rares à porter un regard neutre sur le merdier dans lequel plonge la civilisation. Une lucidité augmentée d’une franchise étonnante, parfois à la limite de l'impudeur, comme s'il n'en avait rien à foutre. Mais Houellebecq semble guidé de l'intérieur par une nécessité personnelle qui va bien au-delà de sa personne. Le livre esquisse deux façons d’être et de se représenter : ce n’est pas demain la veille qu’un humain se montrera objectif devant son miroir. Le duo/tandem/duel, ici, reste "costume d'époque" (BH) contre (partiellement) "déshabillé" (MH).

La grande différence entre les deux hommes, j’ai en effet l’impression de pouvoir la situer, précisément, dans leur rapport avec le miroir dans lequel ils se regardent et se dépeignent. BHL est peut-être bien plus intelligent que Houellebecq, je ne sais pas, c’est possible. Et ça m'est égal.

Ce qui est sûr, c’est que cet homme est littéralement bouffé par son intelligence, ou plutôt par l’image qu’il s’en est faite. Intellectuellement brillant, c’est incontestable, BHL porte apparemment à bout de bras – si ce n’est aux nues – l'infirmité du fantasme de sa propre intelligence. La preuve, c’est qu’il se prend pour un philosophe. Peut-être pour un penseur.

De même, Bernard-Henri Lévy n’est pas écrasé seulement par le massif cerveau en plâtre qui met fin à ses jours dans l’histoire dessinée par Castaza (cf. hier), mais aussi, littéralement, par la masse des lectures qu’il a faites, par l’énormité de la culture qu’il a accumulée. Je ne cite pas les auteurs auxquels il se réfère : ça n’arrête pas, c’est comme un robinet qu’on a oublié de fermer avant de partir en vacances. BHL est en quelque sorte un dégât des eaux.

Sous la plume de BHL, le Nom Propre prolifère comme le champignon de Champignac dans Z comme Zorglub et L’Ombre du Z. Le même délire onomastique que Yannick Haenel dans Je Cherche l’Italie (cf. mes billets des 14-15 mars), ou Philippe Sollers, très régulièrement à l’oral (pour l’écrit, je n’en sais foutrement rien, parce que devinez).

Le cerveau de BHL doit être bien infirme de quelque part pour éprouver ce besoin maladif de marcher avec autant de béquilles. Personne ne lui a dit qu’il était assez grand pour penser par lui-même ? S’il n’a plus toutes ses références, il a peut-être peur de s’écrouler. Il a besoin du dictionnaire des philosophes et du Who’s who pour mettre un pied devant l’autre. « Le pauvre homme », s’apitoyait Orgon dans (et à propos de) Tartuffe.

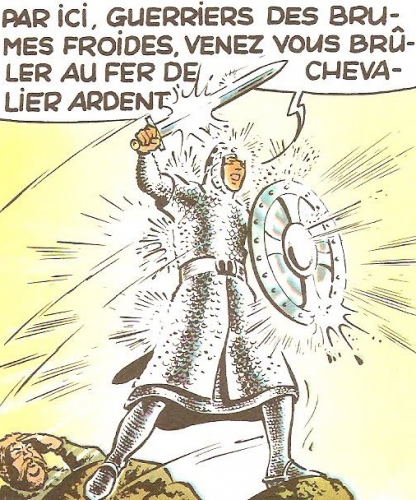

Même délire onomastique en ce qui concerne les lieux où l’homme a posé les semelles, du genre : « Je suis de retour à New York, cher Michel, ... » (p. 185), « Je vous écris de Calcutta », « J’étais alors à Bahia », ... Afin que nul n'en ignore : la planète n’a pas de secret pour le philosophe. Délire identique encore pour énumérer les régions où l’intellectuel d’action s’est posé en hélicoptère et en chevalier ardent : Bosnie, Darfour, Tchétchénie, … (notez le zeugma, mais je ne garantis pas l'hélicoptère, c'est « just for fun »).

BHL dans ses rêves, Volsungs le barde en est ébloui.

Les Noms Propres ? Comme si la vie de Bernard-Henri Lévy ressemblait en fin de compte à une transposition de la litanie des saints. Il est infoutu de laisser son personnage au vestiaire : il l’emmène partout, un peu comme faisait Alfred Jarry avec son Père Ubu, dont il avait adopté quand il était en société le parler saccadé détachant chaque syllabe (voir le personnage dans Les Faux-monnayeurs, d'André Gide).

Mais Jarry s’affichait, sciemment et tout entier, comme un pur artifice. Il n'y avait pas tromperie sur la marchandise : c'est sans doute de ça qu'il est mort. BHL, lui, quand il sort dans le monde hostile (forcément), dégaine la marionnette qui lui sert à ventriloquer : il est sa propre marionnette. Ça protège.

Alors, le point commun de toutes ces références nominales ? Ce sont des « Grands » ou des « Noms qui frappent », voire des « Autorités », parce que tout le monde les a entendus dans les médias, je veux dire des flashes, des étendards, des pancartes, parfois des banderoles. C’est juste fait pour noyer l'adversaire, pour impressionner : qui oserait ouvrir sa gueule devant ce chapelet ?

Les hooligans, au foot, sont plus souvent dans l’intimidation que dans la violence (mais ça leur arrive). BHL est constamment dans l’intimidation (mais n’hésite pas à menacer un journaliste de lui casser la figure). On finit par se demander : « Mais bon sang, qu’est-ce qui lui manque, pour qu’il éprouve ce besoin de montrer ses muscles ? ». Ce qui ressort aussi de ce salmigondis de noms propres dont BHL soûle son correspondant et le lecteur, c’est, je crois, qu’il se prend pour Malraux. Ou alors Sartre. Peut-être les deux.

Tiens, puisque j'évoque Sartre, j'ajouterai que le "bocal" de BHL est "agité" (coucou, Céline) de deux grands fantasmes : penser le monde aussi superbement (!) que Sartre, agir sur le monde avec autant de « panache » (!) que Malraux (« Ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un », André Breton). J’ai l’impression à certains moments qu’il se prend pour ses modèles, comme s’il y était aliéné. Rêve-t-il d’être à lui tout seul une synthèse accomplie de l’expérience humaine ? Si possible sous le coup de l’urgence (dernièrement les chrétiens d’orient) ? Il a besoin de causes pour exister. Et il doit se dire qu'on n’existe jamais autant que dans le regard des autres. D'où les "causes". Quelles que soient les conséquences.

Être sur tous les fronts, ne renoncer à rien. C’est lui qui l’écrit (p. 287) : « Ne pas choisir, voilà la règle », avant d’embrayer sur les bienfaits de l’opportunisme et de la piraterie. Ne pas choisir : c'était donc ça ! Peut-être le seul véritable aveu qu'il nous livre ici. Le problème, c’est que vouloir être partout, c’est risquer de n’être bon, voire de n’exister nulle part. Du coup, j’en viens à me dire qu’après tout, il est bien possible que BHL n’existe pas, tout simplement.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq bhl ennemis publics, bernard-henri lévy, éditions flammarion, éditions grasset, franquin, bande dessinée, champignac, spirou et fantasio, z comme zorglub, l'ombre du z, yannick haenel, je cherche l'italie, philippe sollers, molière tartuffe, françois craenhals, chevalier ardent, alfred jarry, père ubu, andré gide, les faux monnayeurs, andré malraux, jean-paul sartre, louis-ferdinand céline, l'agité du bocal, andré breton

mardi, 07 avril 2015

LA POSSIBILITÉ D’UNE ÎLE 2

2/2

La « philosophie » de Daniel1, le comique de profession, est simple : « Ma carrière n’avait pas été un échec, commercialement du moins : si l’on agresse le monde avec une violence suffisante, il finit par le cracher, son sale fric : mais jamais, jamais il ne vous redonne la joie » (p. 164). Et de l’argent, il en a gagné plus que sa dose (quarante-deux millions d’euros, Houellebecq pense-t-il à quelqu’un de réel ? Y aurait-il, fût-ce fortuitement, une ressemblance avec une personne existante ?).

Quoi qu’il en soit, Daniel1, par honnêteté, et de moins en moins motivé par la création de ses spectacles, jusqu'à n'en plus rien avoir à foutre, se pose la question existentielle : tout ça vaut-il la peine de se donner encore la peine ? S’il a du mal à s’y résoudre, il finit par répondre, après avoir descendu la pente, un « non » aussi franc que décisif et désespéré.

Heureusement, si l’on peut dire, il a fait entre-temps la connaissance de Patrick, le grand-prêtre (le « Prophète ») de la secte baptisée Eglise Elohimite, grossier décalque de la secte raëlienne de Claude Vorilhon, le fada qui a rencontré, dit-il, les extra-terrestres sur un volcan d'Auvergne (je précise que je parle par ouï-dire : je ne voudrais pas que).

On a déjà rencontré les raëliens dans Lanzarote (2002). Dominique Noguez l’évoque dans son bouquin sur Houellebecq : l’auteur s’est un peu frité avec Raphaël Sorin, directeur de je ne sais quoi chez Flammarion, qui, ne voulant prendre aucun risque juridique, voire judiciaire, réclamait un nom fictif. Il paraît que Houellebecq avait envisagé de la rebaptiser en secte des "Raphaëliens", pour se venger.

Les Elohim ? Mais si, vous savez bien, ce sont ces entités qui ont créé l'humanité : ils ont décidé de reprendre contact avec elle parce qu'elle est arrivée à un stade satisfaisant de développement technique. Le sort tomba sur Claude Vorilhon, par eux renommé Raël. Je n'ai pas vérifié dans les fichiers de l'INPI si la marque était libre de droit, mais j'imagine que Raphaël Sorin craignait un grabuge.

Raël et ses fidèles ne prétendent à rien de moins que d’acquérir l’immortalité : vous adhérez à l’Eglise, on prélève et on stocke votre ADN, et l’on attend que les biotechnologies aient rendu possible le clonage de votre personne à partir de votre double hélice composée d’AGCT (Adénosine, Guanine, Cytosine, Thymine). Alors, c'est promis, vous ressusciterez.

Qui plus est, vous ressusciterez à un âge où l'on est en théorie débarrassé de toutes les tribulations pénibles (parents, éducation, scolarité, puberté, apprentissage sexuel, tout ça) qui encombraient l'être humain entre zéro et vingt ans. Et ainsi indéfiniment, jusqu'à l'achèvement des temps (l'expression « consommation des siècles » (Mt. XXVIII, 19-20) n'étant plus disponible, préemptée et déposée de plus longue date par l'un des principaux concurrents de Raël). Quoi qu'il en soit, une variante non chrétienne de la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle les adeptes élohimites n'ont aucune répugnance à se suicider le moment venu. On n'est pas pour autant dans la mécanique mécaniste et anthropophage de Soleil vert.

C’est ce que fera Daniel1 pour finir. Mais en attendant, sa célébrité en fait un VIP, que le « Prophète » se fait un plaisir et un honneur (en plus d’un argument de propagande) d’inviter, d’abord en Herzégovine, puis à Lanzarote, une île des Canaries au climat favorisé. L’occasion rêvée pour observer de l’intérieur le fonctionnement d’une secte, avec ses adeptes fascinés et béats devant le charisme du « Prophète », avec les lieutenants de celui-ci, que le visiteur rebaptise « Flic » et « Savant », l’un chargé de tout ce qui est organisation, l’autre de tout ce qui touche à la recherche en génétique, et dont le laboratoire, dans ce domaine, n’a pas de rival dans le monde.

Inutile de dire que le « Prophète » use de son charisme pour grouper autour de lui un certain nombre de « fiancées » plus accortes et avenantes les unes que les autres et toujours disposées à lui prêter l’orifice qu’il souhaite honorer.

Il en profite à l'occasion, quand il trouve une adepte particulièrement à son goût, pour aller librement à la pêche dans le cheptel féminin qui se met spontanément à sa disposition, pour désigner l'heureuse élue de son désir qui recevra la faveur de l'accompagner au dodo.

En général, le compagnon attitré de l’élue ressent le choix du maître comme un immense honneur, mais il suffit parfois d’un Italien particulièrement amoureux, jaloux et irascible pour accélérer brutalement le cours des choses.

Je répugne à résumer l’action du livre. Qu’on sache simplement que Daniel1, s’il a amassé grâce à ses talents de provocateur une fortune confortable, finit par n’éprouver dans sa vie privée que des déconvenues. D’abord pleinement heureux ("heureux" voulant dire pour Daniel1 "sexuellement épanoui") avec Isabelle, qui « bosse dans des magazines féminins » (p. 33) et qu’il a épousée, la répétition émoussant le sensation, il se lasse. Ils se quittent courtoisement : elle se contente de sept millions d’euros.

On n’est pas plus raisonnable.

Voilà ce que je dis, moi.

Désolé, ce n'est pas encore tout. Suitetfin demain.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq, la possibilité s'une île, prophète, élohim, raël, raëliens, claude vorilhon, lanzarote houellebecq, raphaël sorin, éditions flammarion, dominique noguez, houellebecq en fait, adn, agct, évangile selon saint mathieu, soleil vert

dimanche, 29 mars 2015

IL N’Y A PAS DE "SCIENCE ÉCONOMIQUE"

1/2

Parlant des économistes, qui a écrit ce qui suit ?

« La "secte" disait-on du temps de Louis XV, pour ricaner des économistes et de leurs raisonnements compliqués. Le mot est extraordinairement juste : il s’agit, dès le départ, d’une secte qui rabâche un discours hermétique et fumeux. On les respecte parce que l’on n’y comprend rien. La secte révère les mots abscons, l’abstraction et les chiffres. On opine à ses contradictions. »

Eh bien je vous le donne en mille : c'est un économiste. L’auteur s’appelle en effet Bernard Maris. Ce sont les premières lignes de son Houellebecq économiste (Flammarion, 2014, voir ici-même les 11 et 12 mars). C'est son dernier ouvrage paru avant l'assassinat.

On comprend que Maris, qui vient d’être tué par un fanatique, en compagnie de Cabu, Wolinski et les autres de Charlie Hebdo, n’était pas fait pour s’entendre avec Jean-Marc Sylvestre, Eric Le Boucher et autres adulateurs fanatiques du libéralisme économique à outrance, qui vont sûrement lui reprocher de cracher dans la soupe ou de scier la branche sur laquelle la profession est assise, d'où elle jette les pavés contondants de ses oracles.

Soit dit en passant, on sait que Cabu détestait les romans de Michel Houellebecq. Ce que confirme Dominique Noguez dans son Houellebecq, en fait (Fayard, 2003). Pour dire que l’équipe massacrée du journal était loin d’être monolithique.