mercredi, 15 avril 2015

ENNEMIS PUBLICS 2 (MH et BH)

2/4

Attention, la lecture d’Ennemis publics n’a pas bouleversé mes hiérarchies : corriger des images et nuancer les couleurs ne saurait modifier une silhouette autrement qu’à la marge. Je considère toujours BHL comme une tête de nœud envahie par l’image qu’il s’est faite de son moi, un bonimenteur toujours prêt à cameloter sa marchandise en plein vent derrière un étal de produits miracles, genre épluche-légumes ou liquide-vaisselle surpuissant. Mais seulement quand l'objectif d'un photographe est là pour enregistrer.

Attention, la lecture d’Ennemis publics n’a pas bouleversé mes hiérarchies : corriger des images et nuancer les couleurs ne saurait modifier une silhouette autrement qu’à la marge. Je considère toujours BHL comme une tête de nœud envahie par l’image qu’il s’est faite de son moi, un bonimenteur toujours prêt à cameloter sa marchandise en plein vent derrière un étal de produits miracles, genre épluche-légumes ou liquide-vaisselle surpuissant. Mais seulement quand l'objectif d'un photographe est là pour enregistrer.

De même, je considère toujours Houellebecq comme un esprit d’une lucidité éminente sur le monde et lui-même. Un des rares à porter un regard neutre sur le merdier dans lequel plonge la civilisation. Une lucidité augmentée d’une franchise étonnante, parfois à la limite de l'impudeur, comme s'il n'en avait rien à foutre. Mais Houellebecq semble guidé de l'intérieur par une nécessité personnelle qui va bien au-delà de sa personne. Le livre esquisse deux façons d’être et de se représenter : ce n’est pas demain la veille qu’un humain se montrera objectif devant son miroir. Le duo/tandem/duel, ici, reste "costume d'époque" (BH) contre (partiellement) "déshabillé" (MH).

La grande différence entre les deux hommes, j’ai en effet l’impression de pouvoir la situer, précisément, dans leur rapport avec le miroir dans lequel ils se regardent et se dépeignent. BHL est peut-être bien plus intelligent que Houellebecq, je ne sais pas, c’est possible. Et ça m'est égal.

Ce qui est sûr, c’est que cet homme est littéralement bouffé par son intelligence, ou plutôt par l’image qu’il s’en est faite. Intellectuellement brillant, c’est incontestable, BHL porte apparemment à bout de bras – si ce n’est aux nues – l'infirmité du fantasme de sa propre intelligence. La preuve, c’est qu’il se prend pour un philosophe. Peut-être pour un penseur.

De même, Bernard-Henri Lévy n’est pas écrasé seulement par le massif cerveau en plâtre qui met fin à ses jours dans l’histoire dessinée par Castaza (cf. hier), mais aussi, littéralement, par la masse des lectures qu’il a faites, par l’énormité de la culture qu’il a accumulée. Je ne cite pas les auteurs auxquels il se réfère : ça n’arrête pas, c’est comme un robinet qu’on a oublié de fermer avant de partir en vacances. BHL est en quelque sorte un dégât des eaux.

Sous la plume de BHL, le Nom Propre prolifère comme le champignon de Champignac dans Z comme Zorglub et L’Ombre du Z. Le même délire onomastique que Yannick Haenel dans Je Cherche l’Italie (cf. mes billets des 14-15 mars), ou Philippe Sollers, très régulièrement à l’oral (pour l’écrit, je n’en sais foutrement rien, parce que devinez).

Le cerveau de BHL doit être bien infirme de quelque part pour éprouver ce besoin maladif de marcher avec autant de béquilles. Personne ne lui a dit qu’il était assez grand pour penser par lui-même ? S’il n’a plus toutes ses références, il a peut-être peur de s’écrouler. Il a besoin du dictionnaire des philosophes et du Who’s who pour mettre un pied devant l’autre. « Le pauvre homme », s’apitoyait Orgon dans (et à propos de) Tartuffe.

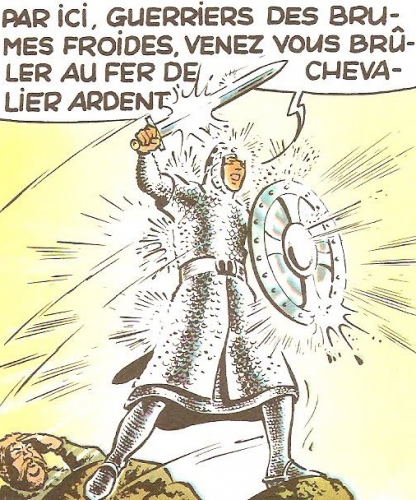

Même délire onomastique en ce qui concerne les lieux où l’homme a posé les semelles, du genre : « Je suis de retour à New York, cher Michel, ... » (p. 185), « Je vous écris de Calcutta », « J’étais alors à Bahia », ... Afin que nul n'en ignore : la planète n’a pas de secret pour le philosophe. Délire identique encore pour énumérer les régions où l’intellectuel d’action s’est posé en hélicoptère et en chevalier ardent : Bosnie, Darfour, Tchétchénie, … (notez le zeugma, mais je ne garantis pas l'hélicoptère, c'est « just for fun »).

BHL dans ses rêves, Volsungs le barde en est ébloui.

Les Noms Propres ? Comme si la vie de Bernard-Henri Lévy ressemblait en fin de compte à une transposition de la litanie des saints. Il est infoutu de laisser son personnage au vestiaire : il l’emmène partout, un peu comme faisait Alfred Jarry avec son Père Ubu, dont il avait adopté quand il était en société le parler saccadé détachant chaque syllabe (voir le personnage dans Les Faux-monnayeurs, d'André Gide).

Mais Jarry s’affichait, sciemment et tout entier, comme un pur artifice. Il n'y avait pas tromperie sur la marchandise : c'est sans doute de ça qu'il est mort. BHL, lui, quand il sort dans le monde hostile (forcément), dégaine la marionnette qui lui sert à ventriloquer : il est sa propre marionnette. Ça protège.

Alors, le point commun de toutes ces références nominales ? Ce sont des « Grands » ou des « Noms qui frappent », voire des « Autorités », parce que tout le monde les a entendus dans les médias, je veux dire des flashes, des étendards, des pancartes, parfois des banderoles. C’est juste fait pour noyer l'adversaire, pour impressionner : qui oserait ouvrir sa gueule devant ce chapelet ?

Les hooligans, au foot, sont plus souvent dans l’intimidation que dans la violence (mais ça leur arrive). BHL est constamment dans l’intimidation (mais n’hésite pas à menacer un journaliste de lui casser la figure). On finit par se demander : « Mais bon sang, qu’est-ce qui lui manque, pour qu’il éprouve ce besoin de montrer ses muscles ? ». Ce qui ressort aussi de ce salmigondis de noms propres dont BHL soûle son correspondant et le lecteur, c’est, je crois, qu’il se prend pour Malraux. Ou alors Sartre. Peut-être les deux.

Tiens, puisque j'évoque Sartre, j'ajouterai que le "bocal" de BHL est "agité" (coucou, Céline) de deux grands fantasmes : penser le monde aussi superbement (!) que Sartre, agir sur le monde avec autant de « panache » (!) que Malraux (« Ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un », André Breton). J’ai l’impression à certains moments qu’il se prend pour ses modèles, comme s’il y était aliéné. Rêve-t-il d’être à lui tout seul une synthèse accomplie de l’expérience humaine ? Si possible sous le coup de l’urgence (dernièrement les chrétiens d’orient) ? Il a besoin de causes pour exister. Et il doit se dire qu'on n’existe jamais autant que dans le regard des autres. D'où les "causes". Quelles que soient les conséquences.

Être sur tous les fronts, ne renoncer à rien. C’est lui qui l’écrit (p. 287) : « Ne pas choisir, voilà la règle », avant d’embrayer sur les bienfaits de l’opportunisme et de la piraterie. Ne pas choisir : c'était donc ça ! Peut-être le seul véritable aveu qu'il nous livre ici. Le problème, c’est que vouloir être partout, c’est risquer de n’être bon, voire de n’exister nulle part. Du coup, j’en viens à me dire qu’après tout, il est bien possible que BHL n’existe pas, tout simplement.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq bhl ennemis publics, bernard-henri lévy, éditions flammarion, éditions grasset, franquin, bande dessinée, champignac, spirou et fantasio, z comme zorglub, l'ombre du z, yannick haenel, je cherche l'italie, philippe sollers, molière tartuffe, françois craenhals, chevalier ardent, alfred jarry, père ubu, andré gide, les faux monnayeurs, andré malraux, jean-paul sartre, louis-ferdinand céline, l'agité du bocal, andré breton

dimanche, 15 mars 2015

YANNICK HAENEL, C'EST QUOI ?

2/2

Même chose pour les quelques références musicales qui affleurent de loin en loin : de simples noms. Non, pas la musique que les personnes ont faite, faut pas exagérer : des bulles de noms propres lâchées à la surface de l’étang par quelque carpe en manoeuvre d'intimidation : « Antony [sic !] Braxton, Albert Ayler, Godspeed You ! Black Emperor [un groupe musical] ou des musiques traditionnelles du Mali » (p. 89, quelques lignes sous Lacan, chapeau l’artiste).

Même chose pour les quelques références musicales qui affleurent de loin en loin : de simples noms. Non, pas la musique que les personnes ont faite, faut pas exagérer : des bulles de noms propres lâchées à la surface de l’étang par quelque carpe en manoeuvre d'intimidation : « Antony [sic !] Braxton, Albert Ayler, Godspeed You ! Black Emperor [un groupe musical] ou des musiques traditionnelles du Mali » (p. 89, quelques lignes sous Lacan, chapeau l’artiste).

Des slogans publicitaires. Des oriflammes faites pour claquer au vent sous le nez des naïves foules extasiées, communiant devant le poste. Plus éclectique et branché, tu meurs ! J’ai réentendu mes vinyles d’Albert Ayler : ce n’est vraiment plus possible. Tiens, essayez d’avaler dans la continuité les quatre CD des œuvres pour piano (1968-1988) du susnommé jazzman Anthony Braxton, autrefois célébré par Delfeil de Ton, dans le grand Charlie Hebdo, le seul, celui où ne sévissait pas Philippe Val : même jouée par Hildegard Kleeb, il faut être un stoïcien émérite et aguerri pour supporter cette musique. Je l’ai fait. C’était il y a longtemps. Moralité : ce que j’ai fait, aucune bête au monde ne l’aurait fait : pour qu'une vache produise plus de lait, il faut du Mozart, pas du Braxton. Depuis, je me suis converti à l’humanité.

Pour dire que je sais de quoi je parle.

Pour Braxton, Anthony, c'est avec un h, monsieur Haenel.

Et puis il faut qu’on sache que monsieur Haenel a des goûts exquis en matière d’art. Tout commence devant la porte de Ghiberti, au Baptistère de Florence. Les peintres, sculpteurs, architectes de la renaissance italienne n’ont aucun secret pour lui, et chacun a sa place dans la longue procession des bannières et des Noms : « Bien sûr, je vis avec Donatello, Masaccio, Brunelleschi, Fra Angelico, j’ai cette chance » (p. 56, sous-entendu : tout le monde ne l’a pas, cette chance).

Mais il prend le temps de méditer devant le Déluge peint par Uccello pour le cloître de Santa Maria Novella (p. 31), pour en tirer des considérations très pénétrées, sans pour autant négliger, du même, la Bataille de San Romano.

Mais il ne précise même pas, le malheureux, que ne figure dans les collections du musée des Offices que la partie du triptyque consacrée à la mise hors de combat du Siennois Bernardino della Ciarda, les deux autres étant à la National Gallery (« Nicolo da Tolentino à la tête de ses troupes ») et au Louvre (« Contre-attaque décisive de Micheletto da Cotignola »), faisant subir au lecteur une frustration dommageable. Zut et mince alors ! Quelle négligence !

De même, il aurait pu se lancer dans des envolées sur les « mazzocchi » (à peine s’il mentionne en passant un « mazzocchio » en regardant Le Déluge, p. 42), ces drôles de coiffes toscanes que portent certains des guerriers, qui servaient à Uccello d’études sur la perspective. Vous manquez de belles occasions d’éblouir le badaud, monsieur Haenel !

Je conseille encore la contemplation nocturne, un 25 mars, jusqu'au lever du jour (j'espère qu'en sortant de là, le 26, il n'a pas oublié de téléphoner à Pierre Boulez pour lui souhaiter un bon anniversaire), de l'Annonciation de Fra Angelico à San Marco : « La lumière, c'est du silence qui respire - un silence qui trouve sa justesse. Et peut-être ce silence est-il l'élément de la pensée qui se recueille en elle-même. / Une telle pensivité est l'autre nom de la lumière ». C'est-y pas envoyé ! Pour un peu, ça ressemblerait presque à de la pensée !

Et puis, il faut encore qu’on sache que Yannick Haenel a de hautes préoccupations spirituelles et qu’il est porteur de tout l’héritage biblique (développements sur Achab et Moïse) et chrétien, même si la religion fait ici office de simple vêtement de parade. L’histoire et le message de François d’Assise n’ont aucun secret pour lui.

Il décrit le Casentino dans le moindre détail, comme s’il y était né. Il connaît par cœur ou presque les Fioretti collectées après la mort du saint : « Qu’est-ce qui échappe au capitalisme ? L’amour ? La poésie ? Lacan disait : la sainteté » (p. 89). Et toc : voilà pour le nom de Lacan (sous-entendu : je l’ai lu, mieux, je l’ai compris). Il reste que tout le chapitre sur François est purement ornemental, flatteur pour l'écrivain peut-être, et qu'il n'est à aucun moment porté par une foi qui aurait quelque chose de vrai. Pur exercice esthétique de style à la rigueur, pour touriste averti.

Car il faut encore qu’on sache que Yannick Haenel, eh bien il sait écrire. La formule brillante, c’est son truc, même si le lecteur reste perplexe à mainte reprise : « Rester allongé à l’écart, c’est rendre son corps disponible au passage entre les hommes et les dieux. La transparence de la voix qui vient alors, et que personne n’entend, fait le pont entre le ciel et les montagnes ; elle occupe l’intervalle (ce même intervalle qui palpite entre les autres et moi) » (p. 148). Branché sur l'univers, pas moins !

Mais ce n'est pas le passage le plus illustratif de l'idée, j'ai la flemme d'en chercher davantage. Car il y a pire dans l’alambiqué et le fabriqué, semé un peu partout. J'arrête là. Je passe sous silence le chapitre japonais, avec le jardin zen obligatoire, auquel se joint un Bouddha qui fait marrer des Coréens.

Je renonce à aller chercher d’autres exemples : aux amateurs d’y aller voir. Pour moi, Yannick Haenel n’est rien d’autre qu’un poseur, un phraseur mondain qui, la coupe à la main, fait le beau, élégamment accoudé au marbre de la cheminée du salon devant les dames en décolleté qui boivent ses paroles. Il y a du Vendenesse ou du Rastignac dans cette pose. Quand il écrit, il ne cesse de se regarder écrire, citant même à l’occasion des phrases écrites dans son carnet, et se les répétant à plaisir. Si c'est ça, la "prose poétique", la poésie inspirée, alors je retourne à ma charrue, à ma glèbe et à mes bœufs.

Quelques citations quand même, pour se faire une idée de l'esprit qui est ici à l'oeuvre : « Même si j'étais bâillonné de contraintes, il y aurait encore dans ma gorge, dans mon cœur et ma main, une mémoire de la faveur » (p. 65).

« Je la relis à voix haute, lentement, avec une joie étrange : "Les dieux seuls parviennent à l'oubli : les anciens pour s'éloigner, les autres pour revenir". Le sourire de mystère qui glisse dans une telle phrase relève de la faveur » (p. 77, sur une phrase de Maurice Blanchot, l'un des préférés du bocal intello parisien).

« A chaque fois qu'on est lancé dans l'écriture d'un livre, on est porté par une faveur ; on est dans un lieu qui lui-même porte un lieu qui s'ouvre » (p. 119).

« Allongé dans le noir, je cherche une parole qui chasse les démons. Un tel éclat, s'il existe, ne se donne ni au travail ni au temps : il s'agit de convertir un danger en faveur. J'attends alors qu’Éros cesse de brouiller mon existence - qu'il devienne une chance » (p. 152).

« Faire l'expérience de la simplicité du temps est une faveur : cette simplicité n'est-elle pas l'autre nom du temps ? » (p. 166). Mon Dieu, que de faveurs le sort fait à Yannick Haenel, ma parole ! Vraiment, Yannick Haenel est un "favori des dieux" ? Faveur ? Faveur ? Est-ce que j'ai une gueule de faveur ?

Yannick Haenel fait une littérature de snob. Son truc, c'est l'affectation brillante. Cela donne une prose fabriquée, à la préciosité souvent outrée. Je Cherche l’Italie n’est pas un livre de savant, mais d’un cuistre étalant non un savoir, mais les signes d’un savoir dont à aucun moment il ne donne les preuves consistantes. Le journal de bord d'un touriste qui prépare la future soirée diapos devant les amis impressionnés.

Je Cherche l’Italie ressemble à un cortège de mariage qui klaxonne à percer les oreilles en passant dans les rues pour faire savoir au bon peuple que, le soir même, les étreintes amoureuses du nouveau couple ne se dérouleront plus dans le péché, mais seront couvertes du sceau de la légitimité républicaine, voire divine. San Antonio les appelle quelque part les « grimpettes légitimes ».

Avec sa litanie obsessionnelle de noms propres lancés comme des slogans publicitaires, Je Cherche l’Italie a quelque chose du concert de klaxons.

C’est d’autant plus regrettable que le constat que Yannick Haenel pourrait dresser du monde qui est le nôtre voisinerait sans trop d'incompatibilité avec l'impitoyable diagnostic posé en son temps par le grand Philippe Muray, ainsi qu'avec l'analyse approfondie qu'en fait depuis lors, roman après roman, l'immense Michel Houellebecq.

Malheureusement, ce monde, tel qu'il est, ne lui paraît pas encore aussi invivable que le disent ces grands prédécesseurs. Comme décor de fond de scène pour accompagner la grâce de ses évolutions, ce monde, malgré les taches qui voudraient le défigurer, conserve assez de beaux restes aux yeux de Yannick Haenel.

Il s'y trouve, finalement, pas si mal. Il y trouve trop de satisfactions de l'esprit pour le conspuer totalement. Il n'a pas l'estomac assez sensible à l'indigeste. Il reçoit de ce monde assez de gratifications, il en tire assez de bénéfices, sa situation personnelle est assez satisfaisante pour n'en pas demander davantage. Il s'apitoie, des hauteurs de sa terrasse, sur le sort des affligés qui se débattent au loin : Sénégalais, Lampedusa, Hiroshima, Fukushima, chambres à gaz, personne ne pourra lui reprocher de ne pas avoir pensé aux malheureux.

Yannick Haenel se contente. Il se paie de mots. Il n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Il se couche. Il n'a pas le courage de s'opposer. Comme aurait dit Aristide Bruant (« Nini peau d'chien ») : il a le « foie blanc ». Houellebecq, lui, pour s'opposer, est capable de s'oublier totalement dans ce qu'il écrit, y compris et surtout quand il invente un personnage nommé Michel Houellebecq. S'oublier : voilà bien ce dont Yannick Haenel se montre totalement incapable dans Je Cherche l'Italie.

Sous son dehors clinquant de livre de premier de la classe, Je Cherche l'Italie est un livre prétentieux. Balzac aurait dit : le livre d'un paltoquet. Il paraît que monsieur Haenel écrit aussi des romans. On est content pour lui. Grand bien lui fasse.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : yannick haenel, michel houellebecq, je cherche l'italie, littérature française, jacques lacan, anthony braxton, musique contemporaine, albert ayler, charlie hebdo, delfeil de ton, porte de ghiberti florence, paolo uccello, santa maria novella, bataille de san romano, françois d'assise, philippe muray

samedi, 14 mars 2015

YANNICK HAENEL, C'EST QUOI ?

1/2

J’ai acheté puis lu Je Cherche l’Italie après avoir entendu Yannick Haenel en parler lors d’une interview radiophonique. Tewfik Hakem avait fait un parallèle entre cet ouvrage et l’univers houellebecquien. L’interview avait mis l’accent sur un aspect de la démarche : Haenel est allé vivre à Florence en emmenant femme et enfant, pendant trois ans. L’auteur décrivait la catastrophe dans laquelle la « modernité » économique, personnifiée dans cette verrue obscène qui a nom Berlusconi, avait plongé l’Italie. Le discours attirait mon attention.

J’ai acheté puis lu Je Cherche l’Italie après avoir entendu Yannick Haenel en parler lors d’une interview radiophonique. Tewfik Hakem avait fait un parallèle entre cet ouvrage et l’univers houellebecquien. L’interview avait mis l’accent sur un aspect de la démarche : Haenel est allé vivre à Florence en emmenant femme et enfant, pendant trois ans. L’auteur décrivait la catastrophe dans laquelle la « modernité » économique, personnifiée dans cette verrue obscène qui a nom Berlusconi, avait plongé l’Italie. Le discours attirait mon attention.

A l’entendre, au cours de son séjour, il n’avait pas rencontré d’Italiens : seulement des Sénégalais, qui refusaient de parler le français qu’ils connaissent, et ne s’exprimaient qu’en italien. A l’entendre, son livre était majoritairement consacré au tableau apocalyptique qu’il dressait de l’Etat italien et de sa décomposition, et du sort misérable dans lequel vivaient les dits Sénégalais, exposés aux cruautés des mafias qui les exploitaient et les terrorisaient. C’est cela qui avait motivé mon achat : je m’attendais à lire l’œuvre d’un cousin de Houellebecq, et apprendre des choses sur l’état du monde.

Quelques pages m’ont suffi pour déchanter. Il m’a donc fallu un rien d’obstination pour achever ma lecture : je tenais à ne pas avoir claqué pour rien 17,5 €. Autant rentabiliser. Heureusement, le livre est léger (à peine 200 pages), mais léger à tous les sens du terme. Futile comme un fétu qui fuit au vent mauvais qui l'emporte, pareil à la feuille morte. En un mot : un livre inutile. La parenté supposée avec Michel Houellebecq est une pure postulation imaginaire. Une maldonne. Une imposture.

D’ailleurs, au cours de l’interview, Yannick Haenel a tenu à se démarquer de ce cousinage hasardeux et encombrant. Pour lui, la littérature de Houellebecq est marquée par une détestable haine de soi et du monde. Autant dire, à ce stade, que Yannick Haenel ignore ce que peut (doit ?) être la grande littérature, syndrome largement partagé par les poissons et les grenouilles qui s’ébattent dans le marigot littéraire parisien. Yannick Haenel est l’un des innombrables descendants de « La Grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf ».

Qu’en est-il des Sénégalais italiens, dans Je Cherche l’Italie ? On en croise un, très vaguement, aux pages 12 et 13 : « Le jeune Noir était sénégalais, il venait de l’île de Gorée ». Ah, l’île de Gorée, Obama demandant pardon au continent africain pour le honteux trafic d’êtres humains à travers l’Atlantique ! Quel symbole !

Et puis le jeune Noir refait une apparition aux pages 119 à 121, où l’on apprend que son prénom, Issa, est le nom arabe de Jésus. Au total, trois pages de texte. Un point c’est tout. Autrement dit une crotte de mouche. La réalité sordide dans laquelle est plongée l’Italie fait l’objet de quelques flashs, allusions et incidentes, trop courts cependant pour former un sujet à part entière. Encore moins former le sujet du livre. L’interview radio faisait une publicité mensongère. Comme souvent, quand un auteur est doué oralement pour vendre sa camelote. Bien fait pour moi. Ça m’apprendra. Peut-être.

Bon, alors de quoi parle-t-il, ce bouquin ? Eh bien c’est très simple : Yannick Haenel parle de Yannick Haenel. C’est un truc très à la mode dans le marigot littéraire parisien : Christine Angot parle de Christine Angot ; Emmanuel Carrère parle d’Emmanuel Carrère…. Alors pourquoi pas lui, n’est-ce pas ? Qu’ont-ils donc tous, à faire étalage de leur moi ? De leur agenda ? De leurs petites réflexions sur eux-mêmes et le sens de la vie ?

Mais attention, Yannick Haenel ne parle pas de lui-même comme s'il était n’importe qui. Yannick Haenel n’est pas le premier venu, il faut que ça se sache. Cet homme est tellement plein de lui-même que toute sa prose exsude son moi comme s’il en pleuvait. Il arrose la compagnie de l’onction de soi-même, plus fort que Dassault n’achète ses électeurs. Il faut que le lecteur sache qu’il est en face d’un intelligent, qui fait profession d’intelligence et de culture : Yannick Haenel en personne.

Et puis il faut aussi qu’on sache que l’auteur est en très bonne et très auguste compagnie. C’est ainsi que le lecteur est invité à assister à un déluge : c’est, de la première à la dernière page, une cataracte, une avalanche de noms propres, de références, toutes plus savantes les unes que les autres. Une ribambelle de noms propres assez connus pour être incontestables, assez haut placés pour inspirer le respect. Une forêt d’oriflammes brandis comme des slogans. Attention les yeux ! Yannick Haenel vous en met plein la vue.

Vous ne savez plus où donner de la tête : entre les références à Nietzsche et les commentaires sur Georges Bataille (omniprésent tout au long des pages, pensez, il lit chacun des douze volumes de ses Œuvres complètes (Gallimard, des gros pavés) dans l’ordre chronologique), l’auteur vous assène : « Je lis Hegel, Bataille, Kojève » (p. 73). Ici, ce sera un « dropping » de Rimbaud, là un miasme de Maurice Blanchot, ailleurs une crotte de Guy Debord, plus loin, quelques relents de La Divine Comédie, etc.

Cette toile de fond de noms propres à grosse réputation, je vais vous dire, c’est juste fait pour intimider, exactement comme les hooligans se servent des signes d’une violence possible pour se rendre maîtres du terrain. Là, ce n’est plus dans la vue, c’est dans les gencives, car Hegel, il faut vraiment vouloir : quel héroïsme, quand même, ce garçon. Essayez seulement la « Préface » à La Phénoménologie de l’Esprit. Mais mon esprit épais et rustique est rétif à la philosophie, du moins ainsi entendue. Question d'altitude, sans doute.

Et puis, une bonne projection de postillons de noms propres à prestige dans la figure de l'interlocuteur, au fond, pas de meilleur moyen pour ne pas entrer dans le détail des problématiques propres à chacun. "Je lis Hegel", c'est comme un cuistot qui vous dit "ça mitonne", mais se garde bien de soulever le couvercle pour vous faire renifler la réalité de sa tambouille. Ça évite de fatiguer le lecteur, en même temps que ça le muselle. Je me rappelle quelques prestations et articles d’un certain Philippe Sollers, où celui-ci, tel un Larousse des noms propres, semait pareillement à tout vent les références savantes, pour dire que, n’est-ce pas …

C’est peut-être un hasard (mais j’en doute) si Je Cherche l’Italie est publié dans la collection « L’infini », dirigée par … Philippe Sollers. Toujours côté noms propres : « Qu’est-ce qui échappe au capitalisme ? L’amour ? La poésie ? Lacan disait : la sainteté » (p. 89). Et toc : voilà pour Lacan. Et puis avec le Sénégalais : « Comment s’appellent tes dieux ? – Chrétien de Troyes, Dante, Kafka ».

Yannick Haenel a mis toute la culture européenne et chrétienne dans son grand sac. Du moins, en affiche-t-il un concentré des signes prestigieux de la culture. En porte-t-il la chose ? On n'est pas forcé de le croire.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yannick haenel, je cherche l'italie, éditions gallimard, collection l'infini, philippe sollers, france culture, tewfik hakem, un autre jour est possible, michel houellebecq, silvio berlusconi, italie, mafia, littérature française, île de gorée, christine angot, emmanuel carrère, serge dassault, georges bataille, hegel, kojève, guy debord, la phénoménologie de l'esprit, jacques lacan