mercredi, 27 août 2025

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE ...

... APPELLE SA MÈRE DÉSESPÉRÉMENT !!!

Ils s'y sont tous mis, les têtes de gondole de notre belle, de notre grande, de notre magnifique littérature nationale. Un vrai complot, je vous dis : nous sommes cernés. On ouvre Le Monde des livres du vendredi 22 août 2025, et l'on reçoit le parpaing en pleine figure. N'en jetez plus, par pitié !

Le journal Le Monde érige un arc de triomphe à Emmanuel Carrère (trois pages entières).

Régis Jauffret, avec son titre "Maman", met d'emblée les cartes sur la table. Il fallait oser.

Au tour d'Enthoven (le fils) de dégoiser les gognandises des intimités familiales.

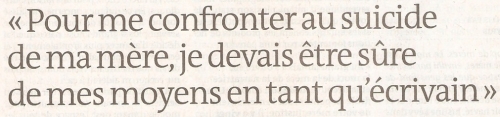

Conversation de Raphaëlle Leyris avec Jakuta Alikavazovic et Justine Lévy.

Allez, encore une cuillerée pour Maman, avec l'inévitable Amélie Nothomb.

Terminons ce panorama avec cette citation de Catherine Millet, pas si inattendue dans ce contexte, car vous savez, c'est elle, l'immarcescible auteur de La Vie sexuelle de Catherine M., où elle ne cachait rien de sa polysexualité, ses ébats amoureux, de ses orgasmes et tout le toutim.

Il paraît, à ce qu'on entend dire, que ces gens font partie de l'élite de l'élite des Français capables d'écrire des "chefs-d'œuvre-de-la littérature-nationale". Tiens, ça me donne envie de faire tourner quelques tables comme faisait le père Hugo, et de demander à quelques sommités incontestables de notre grand passé de se mettre à table à leur tour.

Montaigne, levez-vous et parlez-nous des relations que vous entreteniez avec votre génitrice. Rabelais, mon compère, dis-nous si par hasard ta daronne est pour quelque chose dans la trogne de Gargamelle, cette auguste femelle qui raffolait des tripes et qui accouchait par son oreille gauche. Balzac, cerveau fertile et généreux, allez, avoue enfin l'Œdipe qui te liait à ta mère mieux qu'à travers un cordon ombilical.

Accourez tous, venez admirer vos glorieux continuateurs !!!

Vous avez compris : de tous ces introspecteurs qui se complaisent à étaler leur moi, j'en ai rien à cirer !

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal le monde, littérature française, emmanuel carrère, régis jauffret, raphaël enthoven, jakuta alikavazovic, justine lévy, amélie nothomb, catherine millet

mercredi, 06 mai 2020

HOUELLEBECQ ET CORONAVIRUS

Information :

En Lombardie, la ville de Bergame vient de connaître une surmortalité de

+ 568 %

par rapport à la même période de l'année précédente !

Et au 27 avril, on comptait en Italie

151

médecins morts du Covid-19.

******************

J'ai entendu sur France Inter Augustin Trapenard lire une "lettre" de Michel Houellebecq.

Ce que j'aime bien, avec Houellebecq, c'est qu'on est sûr qu'il ne nous dore pas la pilule, et que ce qu'il va dire est absolument débarrassé de tout ce qui ressemble à ces confitures de langue en bois d'arbre qui s'appellent la "bienveillance", les "bons sentiments" (le "cordicolisme" - ou "culte des bons sentiments", trad. personnelle - de Philippe Muray), cette dégoulinade émotionnelle et sentimentale qui généralise l'aveuglement sur la réalité, nous fait prendre des vessies pour des lanternes et interdit de penser.

En ces temps étranges, voilà qui est salutaire et bienvenu.

6'57".

***

Et pour ceux qui préfèrent le texte écrit à la voix d'Augustin Trapenard.

EN UN PEU PIRE

réponses à quelques amis

Il faut bien l’avouer : la plupart des mails échangés ces dernières semaines avaient pour premier objectif de vérifier que l’interlocuteur n’était pas mort, ni en passe de l’être. Mais, cette vérification faite, on essayait quand même de dire des choses intéressantes, ce qui n’était pas facile, parce que cette épidémie réussissait la prouesse d’être à la fois angoissante et ennuyeuse. Un virus banal, apparenté de manière peu prestigieuse à d’obscurs virus grippaux, aux conditions de survie mal connues, aux caractéristiques floues, tantôt bénin tantôt mortel, même pas sexuellement transmissible : en somme, un virus sans qualités. Cette épidémie avait beau faire quelques milliers de morts tous les jours dans le monde, elle n’en produisait pas moins la curieuse impression d’être un non-événement. D’ailleurs, mes estimables confrères (certains, quand même, sont estimables) n’en parlaient pas tellement, ils préféraient aborder la question du confinement ; et j’aimerais ici ajouter ma contribution à certaines de leurs observations.

Frédéric Beigbeder (de Guéthary, Pyrénées-Atlantiques). Un écrivain de toute façon ça ne voit pas grand monde, ça vit en ermite avec ses livres, le confinement ne change pas grand-chose. Tout à fait d’accord, Frédéric, question vie sociale ça ne change à peu près rien. Seulement, il y a un point que tu oublies de considérer (sans doute parce que, vivant à la campagne, tu es moins victime de l’interdit) : un écrivain, ça a besoin de marcher.

Ce confinement me paraît l’occasion idéale de trancher une vieille querelle Flaubert-Nietzsche. Quelque part (j’ai oublié où), Flaubert affirme qu’on ne pense et n’écrit bien qu’assis. Protestations et moqueries de Nietzsche (j’ai également oublié où), qui va jusqu’à le traiter de nihiliste (ça se passe donc à l’époque où il avait déjà commencé à employer le mot à tort et à travers) : lui-même a conçu tous ses ouvrages en marchant, tout ce qui n’est pas conçu dans la marche est nul, d’ailleurs il a toujours été un danseur dionysiaque, etc. Peu suspect de sympathie exagérée pour Nietzsche, je dois cependant reconnaître qu’en l’occurrence, c’est plutôt lui qui a raison. Essayer d’écrire si l’on n’a pas la possibilité, dans la journée, de se livrer à plusieurs heures de marche à un rythme soutenu, est fortement à déconseiller : la tension nerveuse accumulée ne parvient pas à se dissoudre, les pensées et les images continuent de tourner douloureusement dans la pauvre tête de l’auteur, qui devient rapidement irritable, voire fou.

La seule chose qui compte vraiment est le rythme mécanique, machinal de la marche, qui n’a pas pour première raison d’être de faire apparaître des idées neuves (encore que cela puisse, dans un second temps, se produire), mais de calmer les conflits induits par le choc des idées nées à la table de travail (et c’est là que Flaubert n’a pas absolument tort) ; quand il nous parle de ses conceptions élaborées sur les pentes rocheuses de l’arrière-pays niçois, dans les prairies de l’Engadine etc., Nietzsche divague un peu : sauf lorsqu’on écrit un guide touristique, les paysages traversés ont moins d’importance que le paysage intérieur.

Catherine Millet (normalement plutôt parisienne, mais se trouvant par chance à Estagel, Pyrénées-Orientales, au moment où l’ordre d’immobilisation est tombé). La situation présente lui fait fâcheusement penser à la partie « anticipation » d’un de mes livres, La possibilité d’une île.

Alors là je me suis dit que c’était bien, quand même, d’avoir des lecteurs. Parce que je n’avais pas pensé à faire le rapprochement, alors que c’est tout à fait limpide. D’ailleurs, si j’y repense, c’est exactement ce que j’avais en tête à l’époque, concernant l’extinction de l’humanité. Rien d’un film à grand spectacle. Quelque chose d’assez morne. Des individus vivant isolés dans leurs cellules, sans contact physique avec leurs semblables, juste quelques échanges par ordinateur, allant décroissant.

Emmanuel Carrère (Paris-Royan ; il semble avoir trouvé un motif valable pour se déplacer). Des livres intéressants naîtront-ils, inspirés par cette période ? Il se le demande.

Je me le demande aussi. Je me suis vraiment posé la question, mais au fond je ne crois pas. Sur la peste on a eu beaucoup de choses, au fil des siècles, la peste a beaucoup intéressé les écrivains. Là, j’ai des doutes. Déjà, je ne crois pas une demi-seconde aux déclarations du genre « rien ne sera plus jamais comme avant ». Au contraire, tout restera exactement pareil. Le déroulement de cette épidémie est même remarquablement normal. L’Occident n’est pas pour l’éternité, de droit divin, la zone la plus riche et la plus développée du monde ; c’est fini, tout ça, depuis quelque temps déjà, ça n’a rien d’un scoop. Si on examine, même, dans le détail, la France s’en sort un peu mieux que l’Espagne et que l’Italie, mais moins bien que l’Allemagne ; là non plus, ça n’a rien d’une grosse surprise.

Le coronavirus, au contraire, devrait avoir pour principal résultat d’accélérer certaines mutations en cours. Depuis pas mal d’années, l’ensemble des évolutions technologiques, qu’elles soient mineures (la vidéo à la demande, le paiement sans contact) ou majeures (le télétravail, les achats par Internet, les réseaux sociaux) ont eu pour principale conséquence (pour principal objectif ?) de diminuer les contacts matériels, et surtout humains. L’épidémie de coronavirus offre une magnifique raison d’être à cette tendance lourde : une certaine obsolescence qui semble frapper les relations humaines. Ce qui me fait penser à une comparaison lumineuse que j’ai relevée dans un texte anti-PMA rédigé par un groupe d’activistes appelés « Les chimpanzés du futur » (j’ai découvert ces gens sur Internet ; je n’ai jamais dit qu’Internet n’avait que des inconvénients). Donc, je les cite : « D’ici peu, faire des enfants soi-même, gratuitement et au hasard, semblera aussi incongru que de faire de l’auto-stop sans plateforme web. » Le covoiturage, la colocation, on a les utopies qu’on mérite, enfin passons.

Il serait tout aussi faux d’affirmer que nous avons redécouvert le tragique, la mort, la finitude, etc. La tendance depuis plus d’un demi-siècle maintenant, bien décrite par Philippe Ariès, aura été de dissimuler la mort, autant que possible ; eh bien, jamais la mort n’aura été aussi discrète qu’en ces dernières semaines. Les gens meurent seuls dans leurs chambres d’hôpital ou d’EHPAD, on les enterre aussitôt (ou on les incinère ? l’incinération est davantage dans l’esprit du temps), sans convier personne, en secret. Morts sans qu’on en ait le moindre témoignage, les victimes se résument à une unité dans la statistique des morts quotidiennes, et l’angoisse qui se répand dans la population à mesure que le total augmente a quelque chose d’étrangement abstrait.

Un autre chiffre aura pris beaucoup d’importance en ces semaines, celui de l’âge des malades. Jusqu’à quand convient-il de les réanimer et de les soigner ? 70, 75, 80 ans ? Cela dépend, apparemment, de la région du monde où l’on vit ; mais jamais en tout cas on n’avait exprimé avec une aussi tranquille impudeur le fait que la vie de tous n’a pas la même valeur ; qu’à partir d’un certain âge (70, 75, 80 ans ?), c’est un peu comme si l’on était déjà mort.

Toutes ces tendances, je l’ai dit, existaient déjà avant le coronavirus ; elles n’ont fait que se manifester avec une évidence nouvelle. Nous ne nous réveillerons pas, après le confinement, dans un nouveau monde ; ce sera le même, en un peu pire.

Michel HOUELLEBECQ

***

AVIS AUX OPTIMISTES.

"En un peu pire" ?

Je viens d'entendre une diabétologue (Agnès Hartmann, hôpital de La Pitié Salpêtrière) dire qu'après avoir vu pendant huit semaines s'ouvrir les portes d'une prison (ce sont ses termes : « Tout le monde a retrouvé du sens au travail ») et arriver des cargaisons de moyens qui faisaient jusque-là défaut, elle vient de recevoir une note (« douche froide », « l'administration avant la médecine », « vieux réflexes de la direction gestionnaire ») du service comptabilité-gestion de l'hôpital l'avertissant que son service était à présent "en négatif", maintenant que les "lits Covid" qui y avaient été ouverts sont de nouveau disponibles.

Formidable : rien vu ! Rien entendu ! Rien appris ! Rien compris !

Qui a encore envie de chanter la chanson : « Non, rien de rien, rien ne sera plus comme avant. » ?

A cette question, j'ai une idée de ce qu'il conviendra bientôt de répondre.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel houellebecq, coronavirus, covid-19, sars-cov-2, confinement, littérature, société, france, france inter, augustin trapenard, frédéric beigbeder, catherine millet, emmanuel carrère, surmortalité, bergame lombardie, philippe muray, agnès hartmann, hôpital pitié salpêtrière

samedi, 14 mars 2015

YANNICK HAENEL, C'EST QUOI ?

1/2

J’ai acheté puis lu Je Cherche l’Italie après avoir entendu Yannick Haenel en parler lors d’une interview radiophonique. Tewfik Hakem avait fait un parallèle entre cet ouvrage et l’univers houellebecquien. L’interview avait mis l’accent sur un aspect de la démarche : Haenel est allé vivre à Florence en emmenant femme et enfant, pendant trois ans. L’auteur décrivait la catastrophe dans laquelle la « modernité » économique, personnifiée dans cette verrue obscène qui a nom Berlusconi, avait plongé l’Italie. Le discours attirait mon attention.

J’ai acheté puis lu Je Cherche l’Italie après avoir entendu Yannick Haenel en parler lors d’une interview radiophonique. Tewfik Hakem avait fait un parallèle entre cet ouvrage et l’univers houellebecquien. L’interview avait mis l’accent sur un aspect de la démarche : Haenel est allé vivre à Florence en emmenant femme et enfant, pendant trois ans. L’auteur décrivait la catastrophe dans laquelle la « modernité » économique, personnifiée dans cette verrue obscène qui a nom Berlusconi, avait plongé l’Italie. Le discours attirait mon attention.

A l’entendre, au cours de son séjour, il n’avait pas rencontré d’Italiens : seulement des Sénégalais, qui refusaient de parler le français qu’ils connaissent, et ne s’exprimaient qu’en italien. A l’entendre, son livre était majoritairement consacré au tableau apocalyptique qu’il dressait de l’Etat italien et de sa décomposition, et du sort misérable dans lequel vivaient les dits Sénégalais, exposés aux cruautés des mafias qui les exploitaient et les terrorisaient. C’est cela qui avait motivé mon achat : je m’attendais à lire l’œuvre d’un cousin de Houellebecq, et apprendre des choses sur l’état du monde.

Quelques pages m’ont suffi pour déchanter. Il m’a donc fallu un rien d’obstination pour achever ma lecture : je tenais à ne pas avoir claqué pour rien 17,5 €. Autant rentabiliser. Heureusement, le livre est léger (à peine 200 pages), mais léger à tous les sens du terme. Futile comme un fétu qui fuit au vent mauvais qui l'emporte, pareil à la feuille morte. En un mot : un livre inutile. La parenté supposée avec Michel Houellebecq est une pure postulation imaginaire. Une maldonne. Une imposture.

D’ailleurs, au cours de l’interview, Yannick Haenel a tenu à se démarquer de ce cousinage hasardeux et encombrant. Pour lui, la littérature de Houellebecq est marquée par une détestable haine de soi et du monde. Autant dire, à ce stade, que Yannick Haenel ignore ce que peut (doit ?) être la grande littérature, syndrome largement partagé par les poissons et les grenouilles qui s’ébattent dans le marigot littéraire parisien. Yannick Haenel est l’un des innombrables descendants de « La Grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf ».

Qu’en est-il des Sénégalais italiens, dans Je Cherche l’Italie ? On en croise un, très vaguement, aux pages 12 et 13 : « Le jeune Noir était sénégalais, il venait de l’île de Gorée ». Ah, l’île de Gorée, Obama demandant pardon au continent africain pour le honteux trafic d’êtres humains à travers l’Atlantique ! Quel symbole !

Et puis le jeune Noir refait une apparition aux pages 119 à 121, où l’on apprend que son prénom, Issa, est le nom arabe de Jésus. Au total, trois pages de texte. Un point c’est tout. Autrement dit une crotte de mouche. La réalité sordide dans laquelle est plongée l’Italie fait l’objet de quelques flashs, allusions et incidentes, trop courts cependant pour former un sujet à part entière. Encore moins former le sujet du livre. L’interview radio faisait une publicité mensongère. Comme souvent, quand un auteur est doué oralement pour vendre sa camelote. Bien fait pour moi. Ça m’apprendra. Peut-être.

Bon, alors de quoi parle-t-il, ce bouquin ? Eh bien c’est très simple : Yannick Haenel parle de Yannick Haenel. C’est un truc très à la mode dans le marigot littéraire parisien : Christine Angot parle de Christine Angot ; Emmanuel Carrère parle d’Emmanuel Carrère…. Alors pourquoi pas lui, n’est-ce pas ? Qu’ont-ils donc tous, à faire étalage de leur moi ? De leur agenda ? De leurs petites réflexions sur eux-mêmes et le sens de la vie ?

Mais attention, Yannick Haenel ne parle pas de lui-même comme s'il était n’importe qui. Yannick Haenel n’est pas le premier venu, il faut que ça se sache. Cet homme est tellement plein de lui-même que toute sa prose exsude son moi comme s’il en pleuvait. Il arrose la compagnie de l’onction de soi-même, plus fort que Dassault n’achète ses électeurs. Il faut que le lecteur sache qu’il est en face d’un intelligent, qui fait profession d’intelligence et de culture : Yannick Haenel en personne.

Et puis il faut aussi qu’on sache que l’auteur est en très bonne et très auguste compagnie. C’est ainsi que le lecteur est invité à assister à un déluge : c’est, de la première à la dernière page, une cataracte, une avalanche de noms propres, de références, toutes plus savantes les unes que les autres. Une ribambelle de noms propres assez connus pour être incontestables, assez haut placés pour inspirer le respect. Une forêt d’oriflammes brandis comme des slogans. Attention les yeux ! Yannick Haenel vous en met plein la vue.

Vous ne savez plus où donner de la tête : entre les références à Nietzsche et les commentaires sur Georges Bataille (omniprésent tout au long des pages, pensez, il lit chacun des douze volumes de ses Œuvres complètes (Gallimard, des gros pavés) dans l’ordre chronologique), l’auteur vous assène : « Je lis Hegel, Bataille, Kojève » (p. 73). Ici, ce sera un « dropping » de Rimbaud, là un miasme de Maurice Blanchot, ailleurs une crotte de Guy Debord, plus loin, quelques relents de La Divine Comédie, etc.

Cette toile de fond de noms propres à grosse réputation, je vais vous dire, c’est juste fait pour intimider, exactement comme les hooligans se servent des signes d’une violence possible pour se rendre maîtres du terrain. Là, ce n’est plus dans la vue, c’est dans les gencives, car Hegel, il faut vraiment vouloir : quel héroïsme, quand même, ce garçon. Essayez seulement la « Préface » à La Phénoménologie de l’Esprit. Mais mon esprit épais et rustique est rétif à la philosophie, du moins ainsi entendue. Question d'altitude, sans doute.

Et puis, une bonne projection de postillons de noms propres à prestige dans la figure de l'interlocuteur, au fond, pas de meilleur moyen pour ne pas entrer dans le détail des problématiques propres à chacun. "Je lis Hegel", c'est comme un cuistot qui vous dit "ça mitonne", mais se garde bien de soulever le couvercle pour vous faire renifler la réalité de sa tambouille. Ça évite de fatiguer le lecteur, en même temps que ça le muselle. Je me rappelle quelques prestations et articles d’un certain Philippe Sollers, où celui-ci, tel un Larousse des noms propres, semait pareillement à tout vent les références savantes, pour dire que, n’est-ce pas …

C’est peut-être un hasard (mais j’en doute) si Je Cherche l’Italie est publié dans la collection « L’infini », dirigée par … Philippe Sollers. Toujours côté noms propres : « Qu’est-ce qui échappe au capitalisme ? L’amour ? La poésie ? Lacan disait : la sainteté » (p. 89). Et toc : voilà pour Lacan. Et puis avec le Sénégalais : « Comment s’appellent tes dieux ? – Chrétien de Troyes, Dante, Kafka ».

Yannick Haenel a mis toute la culture européenne et chrétienne dans son grand sac. Du moins, en affiche-t-il un concentré des signes prestigieux de la culture. En porte-t-il la chose ? On n'est pas forcé de le croire.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yannick haenel, je cherche l'italie, éditions gallimard, collection l'infini, philippe sollers, france culture, tewfik hakem, un autre jour est possible, michel houellebecq, silvio berlusconi, italie, mafia, littérature française, île de gorée, christine angot, emmanuel carrère, serge dassault, georges bataille, hegel, kojève, guy debord, la phénoménologie de l'esprit, jacques lacan

vendredi, 28 novembre 2014

EMMANUEL CARRÈRE, LE ROITELET

Tout le monde connaît l'histoire : qui doit régner parmi les oiseaux ? On décide que celui qui volera le plus haut sera désigné roi. L'aigle sait que ce sera lui. Il n'a pas fait attention : un tout petit oiseau a trouvé judicieux de se jucher sur son dos et de se laisser transporter. Arrivé à son maximum, l'aigle triomphe. L'oiselet donne quelques coups d'aile, et peut alors crier "C'est moi le plus grand". L'assemblée accepte de récompenser l'astucieux : il sera nommé "roitelet".

Tout ça pour dire que j’ai essayé de lire Le Royaume, d’Emmanuel Carrère. C'est dire que je n’y suis pas arrivé. Je me suis forcé à aller au bout de la première partie (p. 142 quand même ! Sur un total de 630), et puis arrivé là, j’ai dit : « Je ne fais pas un pas de plus ! ». Trop fatigué. Exactement comme Haddock dans Tintin au Tibet à la page 43.

S'agissant du "Royaume" des cieux, j'aurais pu tout aussi bien me référer à Tonton Georges : « Mais sur le chemin du ciel, je ne ferai plus un pas. La foi viendra d'elle-même, ou elle ne viendra pas ».

Même pour les 140 pages lues, j’ai un certain mérite : je connais des gens qui prétendent l’avoir lu en entier, mais je sais de source sûre que c’est en sautant trois pages sur quatre. Là je vais vous dire : on comprend très vite que, si le monsieur ne se suffit pas à lui-même, c’est juste parce qu’il a besoin que les autres lui disent qu’il est beau, qu’il est grand, qu’il est le meilleur. Cet homme a un désespérant besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. Et surtout qu'on le lui redise.

Le pire, c’est qu’il est épouvantablement sincère, affreusement conscient de son propre néant. Il expose, non, il confesse ses petites tares (mais pas ses gros vices, on a sa pudeur), son narcissisme. Mais en fait il ment : il ne confesse rien, il étale. Comme un catholique qui serait tout fiérot face au curé dans le confessionnal. Se gardant de présenter Le Royaume comme un roman, cet homme est, si je puis dire, monstrueusement honnête. Il met cartes sur table avant que la partie ait commencé. A croire que si la défaite portait un nom, elle s’appellerait Emmanuel Carrère. On ne joue pas au poker quand on ne sait pas bluffer. On est autorisé à ne pas aimer.

Pour bétonner la place de son moi et en faire une citadelle imprenable, il a décidé de jeter ses faiblesses d’être humain ordinaire à la face du lecteur. Sauf qu’il ne se considère pas comme un être humain ordinaire. Je veux dire que, comme il sait à quels reproches il prête le flanc, il préfère aller au-devant. Il n'attend pas : il coupe l’herbe sous le pied de tous ceux qui pourraient lui reprocher quelque chose. Il anticipe tout, il se frappe la poitrine avant que le confesseur le lui ait demandé. Au fond, s’il se mettait à exiger de lui-même une quelconque pénitence, ce serait surtout pour être sûr qu’aucune autorité morale extérieure à sa propre conscience ne la lui impose. Certains appellent ça le sentiment de toute-puissance. Est-ce la même chose que le complexe de Peter Pan ? Je n'en sais rien.

Voilà : cet homme est en béton. Il a trouvé le moyen idéal d’échapper à la critique et au jugement : il a fait la somme de tous les griefs d’autrui à son encontre, et puis tout simplement, il les a pris sur lui, sans mégotter, sans barguigner : le meilleur moyen de faire taire, ou plutôt de désarmer tout adversaire, aussi féroce soit-il. Il avoue avant la première question de l'interrogatoire. La lutte des mâles, chez les loups, s’achève quand l’un des deux se couche sur le dos, présente le ventre au plus fort, en signe de soumission. Et il est effectivement soumis une bonne fois pour toutes.

Chez Emmanuel Carrère, cela devient une simple tactique pour tourner la situation à son avantage et réduire à quia par avance l'éventuel contradicteur. Il vous répondra invariablement : « Je sais tout ça. J'ai dit tout ça. Vous ne m'apprenez rien ». Mais c'est faire semblant de se coucher sur le dos et de présenter le ventre. Emmanuel Carrère est finalement un gros menteur. Au point qu'on se demande quelles grosses horreurs ses petits aveux dissimulent.

Sans y avoir pris garde, vous le retrouvez en chemise et la corde au cou, « pauvre pécheur », à vous laver les pieds quand vous sortez à peine de la douche, juste pour pouvoir clamer qu’il a fait contrition. Mais la vraie contrition ne se réduit pas au spectacle que le pauvre pécheur en donne. J’ai entendu dire que les psychanalystes ont un nom à mettre sur cette position. Sauf erreur (je ne suis pas spécialiste, je peux me tromper), ils appellent ça la « structure du pervers ».

Quelques pépites : « Il me faut toujours plus de gloire, occuper toujours plus de place dans la conscience d’autrui » (p. 39). Le gogo crédule et béat se dit : « Quelle admirable sincérité ! ». Il avoue même que l’écriture l’a conduit à commettre sa première mauvaise action : « Le don que j’ai pour écrire est à l’origine de la première mauvaise action dont j’ai le souvenir et, si j’y réfléchis, de beaucoup d’autres par la suite » (p. 116). Ah, pouvoir dire tout ingénument : le don que j’ai pour écrire ! La recette ? Il faut assaisonner d'une pincée de culpabilité avouée. Pas trop quand même.

Et visez ceci : « J’avais complètement oublié cette lettre, dont un brouillon se trouve dans mon premier cahier. Relue aujourd’hui, elle m’embarrasse. Elle aussi, je trouve qu’elle sonne faux. Cela ne veut pas dire que je n’étais pas sincère en l’écrivant – bien sûr, je l’étais –, mais j’ai du mal à croire que quelqu’un au fond de moi ne pensait pas ce que je pense maintenant etc. … » (p. 55). C'est sûr, il est toujours sincère.

Mais ce qui est pratique, avec cette sincérité de l'instant présent, c'est que l'instant d'après l'efface aussitôt. Au cours de la journée, vous pouvez être successivement dix mille fois sincère tout en ayant à chaque fois changé d'avis. Ce n'est plus du mensonge, qu'alliez-vous croire, simplement la mémoire vous joue des tours. Cet homme, personne n’en doute, est d’une immense intelligence.

D’ailleurs, il le dit lui-même (évidemment) : « – et cela d’autant que je suis redoutablement intelligent. Qu’on ne se méprenne pas : je ne pèche pas par orgueil en disant cela. Au contraire, je l’entends en mauvaise part … » (p. 76). Qu’on se le dise, personne n’est en mesure de lui apprendre quoi que ce soit sur lui-même. La preuve, c’est qu’il sait déjà tout. Absolument de A à Z. Il a une telle lucidité, pensez ! Il a fait le tour de sa propre personne, du quatrième sous-sol jusqu’au dernier grenier. Il a fait l’inventaire exhaustif de son être. Et somme toute, il a beau dire, il n’est pas mécontent de son bilan existentiel. Son moi est confortable, il n'est pas mécontent d'habiter là.

Alors ses problèmes avec la foi, avec Jésus, sa « conversion », vous voulez que je vous dise ? Eh bien tant pis, je vous le dis quand même : rien à cirer ! En plus, c’est écrit au fil de la plume, un peu comme on écrit pour un blog. Et encore, il me semble avoir, de loin en loin, la chance de tomber sur une formulation que je me permets humblement de trouver heureuse. Non, dans Le Royaume, Emmanuel Carrère la joue stylistiquement modeste : plus modeste, il n’y a pas. Mais c'est encore un masque : l'auteur doit s'être dit qu'il était plus astucieux d'affubler son écriture d'un déguisement de pauvre.

Les tribulations d’Emmanuel Carrère avec le Christ, franchement, on comprend vite que si celui-ci s’était donné la peine de venir exprès pour Emmanuel Carrère, ça aurait peut-être marché. Mais voilà, pas de chance, il y avait les autres, tous les autres (on appelle ça l'humanité), tous ceux qui n’ont pas eu la chance d’être Emmanuel Carrère. Alors comme il fallait partager, il a laissé tomber.

Et les recours à la Sainte Ecriture sont tellement plats qu’il n’arrive pas à ne pas me faire croire qu’il n’y croit pas (oui, triple négation, je sais faire). Et puis pour un gars qui se dit pénétré de l’Evangile, franchement, écrire « sénévé » (p. 117), ça ne se fait pas. Moi-même je le sais, alors, si ce n’est pas une preuve. Je crois que c'est dans Mathieu. Bref.

On me dira sûrement que c’est l’effet recherché, mais dire de Jean le Baptiste (pas Jean-Baptiste, attention) : « Celui qui a ramassé l’amour selon le Christ dans cette formule fulgurante, presque inadmissible : " Il faut qu’il croisse et que, moi, je diminue " » (p. 77), non, monsieur, s’il y a quelque chose d’inadmissible, c’est ce « presque ». Cela ressemble à quoi, cette pusillanimité ?

Oui, monsieur, moi aussi, je suis tombé en arrêt, il y a bien longtemps, c’était au musée Unterlinden, devant le « retable d’Issenheim », et s’il me fallait dire la « fulgurance » que j’ai alors ressentie, devant (pour couronner tout le reste) cette phrase écrite rouge sur noir (« Illum oportet crescere, me autem minui »), j’aurais honte de m’être contenté de cet écrin verbal misérable. Grünewald heureusement s’est donné un peu plus de mal.

Le peu que j’en ai perçu laisse donc apparaître un individu globalement désagréable et antipathique, à la « sincérité » pour le moins tortueuse et alambiquée. Mais la pose est tellement avantageuse, n'est-ce pas. Cette remarque éminemment subjective est due à ce qu’il ne fait rien pour ne pas apparaître, au cours de son récit, tout plein de lui-même et heureux de l’être. Il a beau dire qu’en telle occasion, il se dégoûte, il se débrouille là encore pour en faire un dégoût délectable. Un ragoût peu ragoûtant, en fin de compte. Un livre moins rebutant cependant qu'insipide et délavé.

Inutile de dire que j’ai abrégé l’épreuve. Je ne saurai pas si les trois autres parties ressemblent à ce petit verre d’eau tiède dans lequel le moi de l’auteur se noie avec délices. Tant pis pour lui.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : J'ai entendu l'auteur parler du Royaume. Il en parle admirablement, avec une éloquence saisissante. Eh bien méfiez-vous. Je vous conseille vivement de ne jamais vous précipiter sur le bouquin d'un auteur qui vous a parlé avec un enthousiasme volubile et communicatif du dernier livre qu'il a publié. Plus il parle bien, plus vous êtes sûr d'avoir affaire au bonimenteur qui va vous placer l'aspirateur-miracle ou l'encyclopédie qui les remplace toutes. Plus vous avez été séduit, plus vous serez déçu. Comment Rabelais parlerait-il de son Pantagruel ? Proust de La Recherche ? Vous les imaginez en « tournée de promo » ?

Seule partie marrante, dans cette gabegie de paroles purement verbales, c'est l'histoire avec une certaine Jamie, une Américaine post-hippie qui en fait voir de toutes les couleurs à ce couple avec enfants si plein de bonnes intentions. Au moins, le lecteur passe enfin un bon moment. Dommage même que Jamie disparaisse si vite de la circulation : elle n'a pas le temps de venger le lecteur de l'effort qu'il a fait.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges brassens, france, société, littérature française, littérature, emmanuel carrère, le royaume, capitaine haddock, tintin au tibet, éditions pol