vendredi, 18 décembre 2020

MODIANO, L'ETERNEL RETOUR

Manifeste de la Littérature Évasive.

Aujourd'hui 16 décembre 2020, je viens de lire Souvenirs dormants, de Patrick Modiano (Gallimard, 2017). Bon, vous allez penser que je ne suis pas pressé, et vous aurez raison. D'autant plus que ça fait exactement un an jour pour jour (16 décembre 2019) que j'ai acheté le bouquin (2€) au rayon "livres" de la "grande surface" des Sans Abri du quartier de Vaise (on trouve ça rue Berjon). C'est donc à l'occasion de son premier anniversaire sur mes rayons que j'ai lu ce Modiano-là.

Aujourd'hui 16 décembre 2020, je viens de lire Souvenirs dormants, de Patrick Modiano (Gallimard, 2017). Bon, vous allez penser que je ne suis pas pressé, et vous aurez raison. D'autant plus que ça fait exactement un an jour pour jour (16 décembre 2019) que j'ai acheté le bouquin (2€) au rayon "livres" de la "grande surface" des Sans Abri du quartier de Vaise (on trouve ça rue Berjon). C'est donc à l'occasion de son premier anniversaire sur mes rayons que j'ai lu ce Modiano-là.

Je ne vais pas trop m'appesantir sur l'analyse, voire le résumé de Souvenirs dormants. D'abord, peut-on résumer semblable récit, fait de morceaux, de fragments et de pièces de puzzle ? Quoi qu'il en soit, mon commentaire est d'ores et déjà plus copieux que celui par lequel j'avais littéralement "expédié" Encre sympathique lors de sa parution. J'avoue avoir été un peu brutal. Mon avis n'a cependant pas radicalement changé : entre le "je-ne-sais-quoi" et le "presque-rien" que l'auteur apporte sur la table de son lecteur, mon cœur a cessé de balancer, je reste sur ma faim.

Ce roman (mais est-ce un roman ?) ressemble à ce qu’on a appelé « Nouvelle Cuisine » dans les années 1980 : trois haricots liés en botte, quatre dés de viande, deux crottes de purées de légumes, quelques traînées de vinaigre balsamique et de faux safran. On sortait de table avec l’envie de se taper un bon « jambon-beurre » à la première boulangerie du coin.

J'ai cessé de recourir au plan de Paris pour y retracer les errances du narrateur au gré des hôtels, des mansardes et des restaurants. Souvenirs dormants, dans ses tout juste 100 pages écrites, nous livre le nom des artères par charrettes entières, tout en se permettant quelques excursions en Haute-Savoie, au sujet d'un collège où l'on ne le verra jamais, et en particulier sur le plateau d'Assy, à cause d'une certaine Irène qu'on ne rencontrera jamais. La mémoire défaillante, le réel qui n'y subsiste que par bribes, si cela peut faire système, constituent le domaine où ne cesse de se mouvoir Modiano, avec la maladresse de l'albatros atterri par erreur sur le pont d'un navire inhospitalier.

D'ailleurs les verra-t-on vraiment, les autres personnages ? A peine quelques silhouettes entrevues au fond de l'ombre du soir dans une brume épaisse. Ces quelques pages sont jalonnées de plusieurs noms de femmes : par ordre d'apparition et sans compter Irène, déjà nommée, Mireille Ourousov, Geneviève Dalame, Madeleine Péraud et Madame Hubersen qui a peur de rentrer chez elle le soir à cause de sa collection de masques d'Afrique et d'Océanie, et qui préfère entraîner le narrateur, un peu contre son gré mais, jusqu'à Versailles où il n'a rien à faire.

On ose à peine dire que Geneviève Dalame sert de fil conducteur, tant ses évocations sont offertes en pointillé, et au total on saura fort peu de choses de la dame, que le narrateur retrouve donc de temps en temps, après des intervalles de plusieurs années (de six à vingt). On apprendra quand même en cours de route qu'elle a vécu un temps dans un immeuble cossu avec son petit garçon. A peine rencontre-t-on le frère de Geneviève : venu des Vosges, cet homme louche a fait un peu de prison et porte un blouson fatigué doublé de faux léopard.

Tout le récit (rien n'indique que ce soit un "roman") semble répugner à l'action : à peine un coup de poing dans le visage d'un ami du frère déjà évoqué pour échapper à on ne sait quel traquenard. Le reste baigne comme à l'accoutumée dans la ouate de déplacements plus ou moins erratiques, cotonneux et sans but. Ah si, une autre "action" : une fille appelle au secours le narrateur, parce qu’elle a tué un certain Ludo F., de trois coups de revolver partis tout seuls. On ne saura rien des données du problème : le revolver et son étui en daim finiront au fond d'une poubelle, et la police, en dehors du mort, n'identifiera aucun acteur de l'affaire.

« Il m’a demandé "ce que je faisais dans la vie" et je lui ai répondu de manière évasive » (p.24). « Mais à cette époque, j’avais la certitude qu’elle ne me répondrait pas ou bien que ses réponses seraient évasives » (p.54). Je me demande si Patrick Modiano n’a pas inventé la « littérature évasive ». C’est sûrement un choix, et mûrement réfléchi. Mais cette culture acharnée du fuyant finit par ressembler à un tic (ou à un T.O.C. : Trouble Obsessionnel Compulsif). Sérieusement, je me demande si le rétrécissement de l'inspiration de l'écrivain autour de ses quelques "fondamentaux" n'en réduit pas par là-même la portée.

Le problème posé par ce genre de littérature, c’est qu’elle risque de ne pas laisser plus de traces dans la mémoire du lecteur que le nuage n’en laisse dans le ciel.

Voilà ce que je dis, moi.

Note ajoutée le 19 décembre :

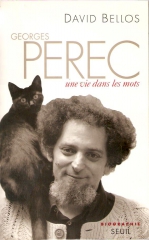

Je suis impardonnable : je n'ai pas mentionné un détail en apparence dérisoire, mais qui a son importance néanmoins. On trouve dans Souvenirs dormants ce passage : « Mais, en sortant de l'immeuble, je ne voyais plus vraiment la raison d'être triste. Pour quelques mois encore ou, qui sait ?, quelques années, malgré la fuite du temps et les disparitions successives des gens et des choses, il y avait un point fixe : Geneviève Dalame. Pierre. Rue de Quatrefages. Au numéro 5. » (p.56-57). J'ai souligné "rue de Quatrefages", parce que l'expression m'a sauté au visage. D'abord parce que c'est la rue où emménagent Jérôme et Sylvie dans le roman très connu Les Choses de Georges Perec, qui leur attribue le n°7, sans doute par pur goût du "clinamen" : « Ils trouvèrent à louer, au numéro 7 de la rue de Quatrefages, en face de la Mosquée, tout près du Jardin des Plantes, un petit appartement de deux pièces qui donnait sur un joli jardin » (Julliard, 1965). Ensuite parce que Georges Perec, en compagnie de Paulette, la femme qui partageait alors sa vie, acheta en 1960 un petit appartement dans la même rue : « Le numéro 5 de la rue de Quatrefages était une adresse idéale » (David Bellos, Georges Perec, une vie dans les mots, Seuil, 1994, p.251 : admirable biographie de l'auteur). Je doute fort que le hasard soit pour quelque chose dans ce détail du livre de Modiano.

Dernier point, mais c'est vraiment pour chinoiser : on lit page 94 de Souvenirs dormants : « Un jour, j'ai eu l'intuition que cette cause datait d'avant ma naissance et que le remords s'était propagé le long d'un cordon Bickford ». Ou je dis une bêtise, ou le "cordon Bickford" appartient à la catégorie non des "mèches", mais des "cordons détonants" : la mèche ne se consume pas progressivement, mais provoque illico l'explosion à la distance de cordon déroulée.

lundi, 22 mai 2017

GEORGES PEREC DANS LA PLÉIADE

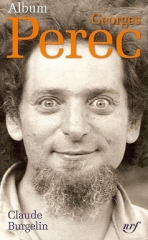

A peine apprends-je que Georges Perec entre dans la Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard) que voilà le coffret de deux volumes installé sur mes rayons. Et qui plus est accompagné de l’Album de l’année de la collection, consacré à Perec par un de ses plus grands connaisseurs, c’est-à-dire par l'excellent et Lyonnais Claude Burgelin.

A peine apprends-je que Georges Perec entre dans la Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard) que voilà le coffret de deux volumes installé sur mes rayons. Et qui plus est accompagné de l’Album de l’année de la collection, consacré à Perec par un de ses plus grands connaisseurs, c’est-à-dire par l'excellent et Lyonnais Claude Burgelin.

Je ne dis pas "connaisseur" par hasard : non content d’avoir côtoyé l’homme et l’écrivain, il en a donné, en 1988, une biographie littéraire (Georges Perec, Seuil, coll. Les contemporains). On lit même, dans l’extraordinaire biographie que David Bellos a consacrée à Perec (Seuil, 1994), que Burgelin est compté dans le cercle des « vieux amis de Perec » (p.712). On peut compter sur lui pour faire partager au lecteur la connaissance, précise et chaleureuse, qu’il a de l’homme et de l’écrivain, tant par le choix des documents que par le propos qu’il tient.

l’homme et l’écrivain, il en a donné, en 1988, une biographie littéraire (Georges Perec, Seuil, coll. Les contemporains). On lit même, dans l’extraordinaire biographie que David Bellos a consacrée à Perec (Seuil, 1994), que Burgelin est compté dans le cercle des « vieux amis de Perec » (p.712). On peut compter sur lui pour faire partager au lecteur la connaissance, précise et chaleureuse, qu’il a de l’homme et de l’écrivain, tant par le choix des documents que par le propos qu’il tient.

Les deux volumes (n°623 et 624) sont sobrement présentés sous l’appellation d’ « Œuvres », pour la raison que la diversité des tâches auxquelles s’est livré Perec au cours de sa brève existence (il est mort à quarante-six ans) mettrait la collection de prestige de l’éditeur en infraction à sa vocation presque (il y a quelques exceptions, comme Henri Michaux) exclusivement littéraire. Il a en effet donné des jeux à la revue Ça m’intéresse, des mots croisés, etc.

Et je ne parle pas du – qu’on me pardonne – fatras des publications posthumes : on dirait que, à l’instar des bouts de nappe en papier signées ou griffonnées par Picasso précieusement conservés dans le restaurant, il fallait absolument immortaliser le moindre brimborion qui porte la trace du grand homme. Je ne suis pas sûr qu’il faille absolument ennoblir par la publication ce que Perec lui-même appelait « l’infra-ordinaire », mais bon. Son œuvre proprement littéraire est déjà assez placée sous le signe du disparate qu’il n’y a peut-être pas à vouloir à tout prix inclure dans d’improbables « Œuvres complètes » jusqu’au plus petit souvenir laissé par l’homme, si grand qu’on puisse le considérer.

Personnellement, si je suis touché par W ou le souvenir d’enfance ou Je me Souviens, intéressé par Les Choses, amusé par les performances lexicales de La Disparition ou la désinvolture osée de Les Revenentes, immergé dans la matière océanique de La Vie mode d’emploi, je reste sceptique devant la virtuosité des « onzains hétérogrammatiques », et la Tentative d’épuisement d’un lieu parisien me laisse indifférent : inventorier les plus minuscules faits (y compris chaque passage de bus) observés depuis le Café de la Mairie ou le Tabac de la place Saint-Sulpice, pourquoi pas, mais sans moi. Même si je passe à côté d'un aspect (l' « infra-ordinaire ») pour lequel Perec lui-même manifestait un grand intérêt.

Il y a, dans Les Choses (1965), une formidable « enquête de motivation » sur une future néo-bourgeoisie, faite de gens instruits et frustrés, Jérôme et Sylvie, qui participent à la naissance et à l’essor des premières entreprises de sondages d'opinion – si ce sont des « instituts », c’est au même titre que ces endroits qu’on appelle « instituts de beauté » –, goûtent à l’extrême les belles choses qu’ils sont hors d’état de s’offrir (mais à la fin, « ils auront leur canapé Chesterfield »). Ce n'est qu'en 1970 que Jean Baudrillard, philosophe quoique pataphysicien, publie La Société de consommation : il y a déjà quelque temps que la fascination des futures « classes moyennes » pour les objets et pour l'habileté diabolique avec laquelle ils sont vantés (la publicité) fait des ravages.

Il y a, dans Les Choses (1965), une formidable « enquête de motivation » sur une future néo-bourgeoisie, faite de gens instruits et frustrés, Jérôme et Sylvie, qui participent à la naissance et à l’essor des premières entreprises de sondages d'opinion – si ce sont des « instituts », c’est au même titre que ces endroits qu’on appelle « instituts de beauté » –, goûtent à l’extrême les belles choses qu’ils sont hors d’état de s’offrir (mais à la fin, « ils auront leur canapé Chesterfield »). Ce n'est qu'en 1970 que Jean Baudrillard, philosophe quoique pataphysicien, publie La Société de consommation : il y a déjà quelque temps que la fascination des futures « classes moyennes » pour les objets et pour l'habileté diabolique avec laquelle ils sont vantés (la publicité) fait des ravages.

Il y a, dans La Vie Mode d’emploi, les mille et une aventures d’une foule d’individus d’extractions variées, aux trajectoires imprévisibles, plus ou moins rectilignes ou sinusoïdales, et en particulier, en plein centre, la relation si étroite, si distante et si étrange entre le richissime Bartlebooth et Winckler, cet artisan machiavélique qui se vengera d’on ne sait trop quoi en rendant impossible l’achèvement d’un puzzle qui aura raison du cœur du milliardaire. Livre étourdissant et fascinant.

d’extractions variées, aux trajectoires imprévisibles, plus ou moins rectilignes ou sinusoïdales, et en particulier, en plein centre, la relation si étroite, si distante et si étrange entre le richissime Bartlebooth et Winckler, cet artisan machiavélique qui se vengera d’on ne sait trop quoi en rendant impossible l’achèvement d’un puzzle qui aura raison du cœur du milliardaire. Livre étourdissant et fascinant.

Il y a, dans Je me Souviens, la référence à un monde où je me reconnais en grande partie, un monde qui, pour l’essentiel, fut le mien : question de génération, certainement, mais pas seulement. Roland Brasseur a beau documenter soigneusement (Je me Souviens de Je me Souviens, Le Castor astral, 1998, sous-titré « notes pour Je me souviens de Georges Perec à l’usage des générations oublieuses ») les 479 + 1 souvenirs consignés dans le livre de Georges Perec, qui parmi les jeunes aurait la curiosité d’aller y jeter un œil ?

Il y a, dans Je me Souviens, la référence à un monde où je me reconnais en grande partie, un monde qui, pour l’essentiel, fut le mien : question de génération, certainement, mais pas seulement. Roland Brasseur a beau documenter soigneusement (Je me Souviens de Je me Souviens, Le Castor astral, 1998, sous-titré « notes pour Je me souviens de Georges Perec à l’usage des générations oublieuses ») les 479 + 1 souvenirs consignés dans le livre de Georges Perec, qui parmi les jeunes aurait la curiosité d’aller y jeter un œil ?

Quand j’ai la curiosité d’ouvrir l’album de famille qui rassemble des photos de gens qui m’ont précédé il y a un siècle et demi, j’ai beau savoir que mon existence a quelque chose à voir avec la leur, ma mémoire n'est ici qu'une page blanche. Si le livre de Perec s’était intitulé Traces pour archéologues à venir, Brasseur aurait été le premier de ces derniers. Et peut-être le dernier.

Quant à W ou le Souvenir d’enfance, il touche le lecteur de façon très indirecte, je dirai : par l’effet que produit la cohabitation de deux univers « violemment clivés », pour reprendre des termes de Claude Burgelin, l’un désespérément vide pour cause d’absence à sa propre vie (« Je n’ai pas de souvenirs d’enfance »), mais désespérément et patiemment reconstitué, comme fait Bartlebooth (« I would prefer not to », serine le Bartleby de Herman Melville, un autre grand absent) avec les puzzles de Winckler ; l’autre, concentrationnaire et impitoyable, où l’auteur imagine un ailleurs utopique, mais un ailleurs qui a concrètement existé, et dont sa mère n’est pas revenue.

dirai : par l’effet que produit la cohabitation de deux univers « violemment clivés », pour reprendre des termes de Claude Burgelin, l’un désespérément vide pour cause d’absence à sa propre vie (« Je n’ai pas de souvenirs d’enfance »), mais désespérément et patiemment reconstitué, comme fait Bartlebooth (« I would prefer not to », serine le Bartleby de Herman Melville, un autre grand absent) avec les puzzles de Winckler ; l’autre, concentrationnaire et impitoyable, où l’auteur imagine un ailleurs utopique, mais un ailleurs qui a concrètement existé, et dont sa mère n’est pas revenue.

Pour entrer dans l’univers extraordinairement polymorphe, voire éclaté de l’œuvre créée par Georges Perec, je ne peux cependant que recommander de passer par la biographie de David Bellos (Seuil, sous-titré « une vie dans les mots »). J’en avais parlé ici le 14 février 2016. La lecture de ce monument - un grand roman, pour ainsi dire - avait bouleversé ma perception de l’homme et de l’œuvre, en même temps qu’elle me bouleversait personnellement.

Pour entrer dans l’univers extraordinairement polymorphe, voire éclaté de l’œuvre créée par Georges Perec, je ne peux cependant que recommander de passer par la biographie de David Bellos (Seuil, sous-titré « une vie dans les mots »). J’en avais parlé ici le 14 février 2016. La lecture de ce monument - un grand roman, pour ainsi dire - avait bouleversé ma perception de l’homme et de l’œuvre, en même temps qu’elle me bouleversait personnellement.

Je garderai mes réticences à l’égard de tout ce qu’il y a eu d’expérimental, voire d’excessivement « cérébral » dans les multiples activités du cerveau fertile de l’auteur, mais je ne peux oublier la substance vivante et vibrante dont est constitué l’ensemble de son œuvre.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE, PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, pléiade gallimard, collection de la pléiade, éditions gallimard, éditions du seuil, claude burgelin, perec les choses, w ou le souvenir d'enfance, perec l'infra-ordinaire, perec la disparition, perec les revenentes, tentative d'épuisement d'un lieu parisien, la vie mode d'emploi, perec je me souviens, perec jérôme et sylvie, jean baudrillard, baudrillard la société de consommation, canapé chesterfield, roland brasseur je me souviens de je me souviens, david bellos, bellos georges perec une vie dans les mots, bartleby, i would prefer not to

jeudi, 01 décembre 2016

LA VIE DANS LA VITRE APRÈS LA FERMETURE

Le Chesterfield.

Photographie Frédéric Chambe.

« Ce ne sera pas vraiment la fortune. Ils [Jérôme et Sylvie] ne seront jamais présidents-directeurs-généraux. Ils ne brasseront jamais que les millions des autres. On leur en laissera quelques miettes, pour le standing, pour les chemises de soie, pour les gants de pécari fumé. Ils présenteront bien. Ils seront bien logés, bien nourris, bien vêtus. Ils n'auront rien à regretter.

Ils auront leur divan Chesterfield, leurs fauteuils de cuir naturel souples et racés comme des sièges d'automobile italienne, leurs tables rustiques, leurs lutrins, leurs moquettes, leurs tapis de soie, leurs bibliothèques de chêne clair.

Ils auront des pièces immenses et vides, lumineuses, les dégagements spacieux, les murs de verre, les vues imprenables. Ils auront les faïences, les couverts d'argent, les nappes de dentelle, les riches reliures de cuir rouge.

Ils n'auront pas trente ans. Ils auront la vie devant eux ».

On trouve ça dans les dernières pages de Les Choses, de Georges Perec, le mémorable "prix Renaudot" 1965.

A comparer avec les derniers mots du Soumission de Michel Houellebecq : « Un peu comme cela s'était produit, quelques années auparavant, pour mon père, une nouvelle chance s'offrirait à moi ; et ce serait la chance d'une deuxième vie, sans grand rapport avec la précédente.

Je n'aurais rien à regretter ».

Autre différence : sorti début janvier 2015 (je l'ai acheté le 6, la veille de), c'était trop tard pour le Renaudot (ou trop tôt, c'est selon).

*********************

*********************

Rions un peu.

Entendu le soir de la victoire de Fillon à la primaire, un juppéiste de la plus belle eau (qui ?) déclarant : « Il va de soi que tous les amis d'Alain Juppé se rassemblent dès maintenant pour se ranger devant ... euh ... derrière François Fillon ».

Comme le chantait Claude Nougaro : « Les p'tits bruns et les grands blonds, Quand ils sont entre garçons, Les p'tits bruns et les grands blonds Rient comme des fous, sont comme des frères ».

*******************

Pour compléter la photo ci-dessus.

09:00 Publié dans LITTERATURE, PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse, perec les choses, georges perec, prix renaudot, michel houellebecq, houellebecq soumission, littérature, divan chesterfield, jérôme et sylvie, claude nougaro, les petits bruns et les grands blonds, françois fillon, alain juppé

mardi, 16 février 2016

GEORGES PEREC

1/2

1/2

A chaque parution d’un livre de Patrick Modiano, les commentateurs s’entendent pour louer ou dénigrer (suivant affinités) la « petite musique » qu’on ne peut manquer d’y trouver. Année après année, on retrouve le même climat de brume, un même rapport lancinant au passé. Les mêmes commentaires. On n’accusera certes pas le prix Nobel de refaire à chaque fois le même livre : disons que chacun porte sur son visage la même signature de l'auteur, comme la forme d’un pas sur le sol ressemble aux autres pas. Comme on reconnaît la musique de Jean-Sébastien Bach dès la deuxième mesure.

Une des particularités des livres de Georges Perec est au contraire qu’aucun ne ressemble aux autres. En effet, l’auteur renouvelle à chaque nouvel ouvrage, parfois de fond en comble (quel point commun entre Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, Espèces d'espaces et Quel petit vélo ... ?), la forme qu’il lui donne. Les Choses, son premier livre « réussi » (et son premier succès, prix Renaudot 1965), se présente sous l’aspect d’un roman de facture classique. Tout le monde a entendu parler de La Disparition, roman de 1969 qui obéit à la contrainte lipogrammatique (trois cents et quelques pages sans « E »), qui sera suivi trois ans plus tard par le roman « monovocalique en E » intitulé Les Revenentes.

Alphabets est un recueil de 176 « onzains hétérogrammatiques », « poèmes » de onze « vers » de onze lettres (les plus fréquentes du français, anagrammatisables dans le mot « ulcérations »), dont chacune doit être employée une seule fois à chaque ligne. Je me Souviens énumère quatre cents et quelques souvenirs soigneusement numérotés de l’auteur. La Vie mode d’emploi tente d’épuiser toutes les narrations possibles à propos d’un immeuble parisien de dix étages en obéissant à la double contrainte du « bi-carré latin d’ordre dix » et de la « polygraphie du cavalier » (je n’entre pas dans les détails). Bref, on n’en finirait pas.

L’œuvre dans son ensemble n’en jouit pas moins d’une « ténébreuse et profonde unité », en ce que Perec se préoccupe avec constance de lui donner une tonalité autobiographique, quel que soit le déguisement formel dont il affuble chaque livre. Ce n'est pas moi qui le dis, mais son remarquable biographe, David Bellos. Attention : pas une autobiographie plate, mettons à la façon de Christine Angot, mais une révélation de soi abritée derrière un réseau serré d'indices et de devinettes méticuleusement tarabiscotés. Il l’annonce d’ailleurs dans le préambule de La Vie mode d’emploi, l'œuvre majeure de l'écrivain, ce livre qui met le puzzle au centre de l'action.

Les pièces d'un puzzle fabriqué dans les règles de l’art doivent se présenter ainsi : « … l’espace organisé, cohérent, structuré, signifiant du tableau sera découpé non seulement en éléments inertes, amorphes, pauvres de signification et d’information, mais en éléments falsifiés, porteurs d’informations fausses … ». Autant le savoir, Georges Perec se meut à l’aise dans la complexité, mais on entend comme un ricanement sardonique quand il peut revêtir celle-ci d’une couche de complications supplémentaires : pourquoi, devait-il se demander, faire simple quand on peut faire compliqué ? A ce jeu, il était imbattable.

C’est d’ailleurs ce jeu qui fait de son œuvre un cas tout à fait singulier dans la littérature française. C’est malheureusement aussi, selon moi, ce qui en dessine les limites. Certes, il ne fait là que mettre en application la théorie formulée par Alfred Jarry dans le « Linteau » des Minutes de sable mémorial : « De par ceci qu’on écrit l’œuvre, active supériorité sur l’audition passive. Tous les sens qu’y trouvera le lecteur sont prévus, et jamais il ne les trouvera tous ; et l’auteur lui en peut indiquer, colin-maillard cérébral, d’inattendus, postérieurs et contradictoires ». Même si on doit plutôt supposer que Perec, contrairement à Jarry, qui prend la chose dans le sérieux amusé d’une ironie distante, l’aborde avec une humeur de jubilation ludique. Georges Perec adore jouer. Ce qu'on appelle un joueur impénitent.

Toujours à propos des « ulcérations » (voir plus haut) je me rappelle avoir entendu le grand ami de Perec Harry Mathews dire son étonnement, pour ne pas dire plus : il fallait à Perec deux heures pour venir à bout d’un tel « poème », quand l’ami américain suait sang et eau pendant deux jours pour un résultat moins brillant. C’est clair : Perec se joue de la contrainte, au point d’avoir fait de celle-ci l’air littéraire qui lui permet de respirer.

Tout cela pour dire que Georges Perec devait un jour fatalement atterrir dans le cénacle qui rassemblait une brochette de savants facétieux, et qui est désormais connu, à défaut d’être célèbre, sous le sigle Ou.Li.Po. (Ouvroir de Littérature Potentielle). Fondé par Raymond Queneau, l’écrivain féru de mathématiques (voir son roman Odile), et François Le Lionnais, le mathématicien féru du jeu d’échecs, l’Oulipo avait pour but la conception et l’élaboration de machines à produire de la littérature. Pas moins.

Disons-le : aucun autre membre que Perec ne fut à ce point comme un poisson dans l’eau dans l’aquarium oulipien. Italo Calvino peut bien avoir écrit (mais seulement a posteriori, commettant en quelque sorte, à son propre propos, ce que les oulipiens appellent « plagiat par anticipation ») Comment j’ai écrit un de mes livres (Bibliothèque oulipienne, n°20, 1982) pour expliquer la composition de l’excellent Si par une Nuit d’hiver, un voyageur, Georges Perec arrive largement premier après avoir fait toute la course en tête, et loin devant.

L'Oulipo invente des façons de structurer. Mais il faut un écrivain pour habiter convenablement la structure obtenue. Et la faire vivre et vibrer.

Georges Perec est précisément cet écrivain.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, david bellos georges perec une vie dans les mots, perec les choses, perec la disparition, perec les revenentes, prix renaudot, perec alphabets, perec je me souviens, perec la vie mode d'emploi, alfred jarry, les minutes de sable mémorial, harry mathews, oulipo, raymond queneau, françois le lionnais, italo calvino comment j'ai écrit un de mes livres, si par une nuit d'hiver un voyageur, bibliothèque oulipienne