mardi, 16 février 2016

GEORGES PEREC

1/2

1/2

A chaque parution d’un livre de Patrick Modiano, les commentateurs s’entendent pour louer ou dénigrer (suivant affinités) la « petite musique » qu’on ne peut manquer d’y trouver. Année après année, on retrouve le même climat de brume, un même rapport lancinant au passé. Les mêmes commentaires. On n’accusera certes pas le prix Nobel de refaire à chaque fois le même livre : disons que chacun porte sur son visage la même signature de l'auteur, comme la forme d’un pas sur le sol ressemble aux autres pas. Comme on reconnaît la musique de Jean-Sébastien Bach dès la deuxième mesure.

Une des particularités des livres de Georges Perec est au contraire qu’aucun ne ressemble aux autres. En effet, l’auteur renouvelle à chaque nouvel ouvrage, parfois de fond en comble (quel point commun entre Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, Espèces d'espaces et Quel petit vélo ... ?), la forme qu’il lui donne. Les Choses, son premier livre « réussi » (et son premier succès, prix Renaudot 1965), se présente sous l’aspect d’un roman de facture classique. Tout le monde a entendu parler de La Disparition, roman de 1969 qui obéit à la contrainte lipogrammatique (trois cents et quelques pages sans « E »), qui sera suivi trois ans plus tard par le roman « monovocalique en E » intitulé Les Revenentes.

Alphabets est un recueil de 176 « onzains hétérogrammatiques », « poèmes » de onze « vers » de onze lettres (les plus fréquentes du français, anagrammatisables dans le mot « ulcérations »), dont chacune doit être employée une seule fois à chaque ligne. Je me Souviens énumère quatre cents et quelques souvenirs soigneusement numérotés de l’auteur. La Vie mode d’emploi tente d’épuiser toutes les narrations possibles à propos d’un immeuble parisien de dix étages en obéissant à la double contrainte du « bi-carré latin d’ordre dix » et de la « polygraphie du cavalier » (je n’entre pas dans les détails). Bref, on n’en finirait pas.

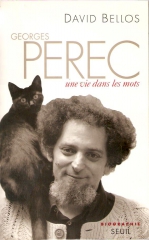

L’œuvre dans son ensemble n’en jouit pas moins d’une « ténébreuse et profonde unité », en ce que Perec se préoccupe avec constance de lui donner une tonalité autobiographique, quel que soit le déguisement formel dont il affuble chaque livre. Ce n'est pas moi qui le dis, mais son remarquable biographe, David Bellos. Attention : pas une autobiographie plate, mettons à la façon de Christine Angot, mais une révélation de soi abritée derrière un réseau serré d'indices et de devinettes méticuleusement tarabiscotés. Il l’annonce d’ailleurs dans le préambule de La Vie mode d’emploi, l'œuvre majeure de l'écrivain, ce livre qui met le puzzle au centre de l'action.

Les pièces d'un puzzle fabriqué dans les règles de l’art doivent se présenter ainsi : « … l’espace organisé, cohérent, structuré, signifiant du tableau sera découpé non seulement en éléments inertes, amorphes, pauvres de signification et d’information, mais en éléments falsifiés, porteurs d’informations fausses … ». Autant le savoir, Georges Perec se meut à l’aise dans la complexité, mais on entend comme un ricanement sardonique quand il peut revêtir celle-ci d’une couche de complications supplémentaires : pourquoi, devait-il se demander, faire simple quand on peut faire compliqué ? A ce jeu, il était imbattable.

C’est d’ailleurs ce jeu qui fait de son œuvre un cas tout à fait singulier dans la littérature française. C’est malheureusement aussi, selon moi, ce qui en dessine les limites. Certes, il ne fait là que mettre en application la théorie formulée par Alfred Jarry dans le « Linteau » des Minutes de sable mémorial : « De par ceci qu’on écrit l’œuvre, active supériorité sur l’audition passive. Tous les sens qu’y trouvera le lecteur sont prévus, et jamais il ne les trouvera tous ; et l’auteur lui en peut indiquer, colin-maillard cérébral, d’inattendus, postérieurs et contradictoires ». Même si on doit plutôt supposer que Perec, contrairement à Jarry, qui prend la chose dans le sérieux amusé d’une ironie distante, l’aborde avec une humeur de jubilation ludique. Georges Perec adore jouer. Ce qu'on appelle un joueur impénitent.

Toujours à propos des « ulcérations » (voir plus haut) je me rappelle avoir entendu le grand ami de Perec Harry Mathews dire son étonnement, pour ne pas dire plus : il fallait à Perec deux heures pour venir à bout d’un tel « poème », quand l’ami américain suait sang et eau pendant deux jours pour un résultat moins brillant. C’est clair : Perec se joue de la contrainte, au point d’avoir fait de celle-ci l’air littéraire qui lui permet de respirer.

Tout cela pour dire que Georges Perec devait un jour fatalement atterrir dans le cénacle qui rassemblait une brochette de savants facétieux, et qui est désormais connu, à défaut d’être célèbre, sous le sigle Ou.Li.Po. (Ouvroir de Littérature Potentielle). Fondé par Raymond Queneau, l’écrivain féru de mathématiques (voir son roman Odile), et François Le Lionnais, le mathématicien féru du jeu d’échecs, l’Oulipo avait pour but la conception et l’élaboration de machines à produire de la littérature. Pas moins.

Disons-le : aucun autre membre que Perec ne fut à ce point comme un poisson dans l’eau dans l’aquarium oulipien. Italo Calvino peut bien avoir écrit (mais seulement a posteriori, commettant en quelque sorte, à son propre propos, ce que les oulipiens appellent « plagiat par anticipation ») Comment j’ai écrit un de mes livres (Bibliothèque oulipienne, n°20, 1982) pour expliquer la composition de l’excellent Si par une Nuit d’hiver, un voyageur, Georges Perec arrive largement premier après avoir fait toute la course en tête, et loin devant.

L'Oulipo invente des façons de structurer. Mais il faut un écrivain pour habiter convenablement la structure obtenue. Et la faire vivre et vibrer.

Georges Perec est précisément cet écrivain.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, david bellos georges perec une vie dans les mots, perec les choses, perec la disparition, perec les revenentes, prix renaudot, perec alphabets, perec je me souviens, perec la vie mode d'emploi, alfred jarry, les minutes de sable mémorial, harry mathews, oulipo, raymond queneau, françois le lionnais, italo calvino comment j'ai écrit un de mes livres, si par une nuit d'hiver un voyageur, bibliothèque oulipienne

vendredi, 06 février 2015

QU'EST-CE QU'UN GRAND ROMAN ?

Nous étions en train de causer de Soumission, de Michel Houellebecq, et de l'effet déflagrant produit, en général, par les livres du monsieur, et en particulier par le dernier, dans le tout petit nombril du monde des Lettres parisiennes. Bien que j'aie une idée floue de ce qu'un « effet déflagrant » donne dans un « tout petit nombril » (merci d'admettre la licence poétique des images !).

2/2

« Qu’on pèse donc les mots, polyèdres d’idées, avec des scrupules comme des diamants à la balance de ses oreilles, sans demander pourquoi telle ou telle chose, car il n’y a qu’à regarder, et c’est écrit dessus. » Il n’y a qu’à regarder, et c’est écrit dessus. Voilà, c’est lumineux. Remarquez que c'est contraignant : il faut avoir appris à lire. C’est Alfred Jarry qui écrit ça (dans le Linteau des Minutes ...). Vrai qu'Alfred Jarry était ambitieux et qu'il « n'écrivait pas pour les paresseux » (c'est Noël Arnaud qui dit ça). Rien à ajouter.

Mais il faut croire que non, soit ça crève les yeux tellement c’est simple, soit ça demande un effort tellement c'est simple. Je me demande si ce n’est pas précisément l’effort qui rebute mesdames Angot et Devarrieux. Ajoutons Raphaëlle Leyris (Le Monde, 8 janvier), pour faire bon poids. En tout cas, j'en conclus que ces dames préfèrent le tarabiscoté.

Pour elles, cette simplicité de l'évidence qui saute aux yeux à la lecture de Soumission est éminemment suspecte, alors que c'est, tout simplement, le summum actuel de l'art romanesque. Modiano est, dans une tout autre tonalité, du même tonneau, du genre qui coule de source. Essayez donc, pour voir si c'est facile. Je vous jette mon gant : allez-y, faites aussi bien.

Je signale libéralement aux bons amateurs, aux lecteurs de Faustroll et autres pataphysiciens à qui la chose avait échappé, que le « scrupule » dont parle Jarry correspond visiblement à la définition 1 du Littré (éditions du Cap, 1968, p. 5786) : « petit poids de vingt-quatre grains (proprement, petite pierre, prise primitivement pour peser) » (noter la rafale d’allitérations en p). Ce scrupule est en fait une unité de poids : 1,272 gramme, le grain pesant 0,053 g. Vous pouvez vérifier : ça vient du latin « scrupulus : petite pierre pointue». Comme quoi, avoir la conscience légère n'est pas seulement une métaphore. Passons.

Je reviens à mon idée de machine. Il faut noter que le romancier est dans l’absolue solitude pour fabriquer chacune de ses pièces. Supposons qu’il a une image globale précise de l’ensemble. Eh bien je vais vous dire, s’il veut que « ça marche », il est obligé de se mettre tout entier dans la fabrication de chacune des pièces. Chacune contient l'écrivain tout entier.

S’il veut que ça marche, il ne peut pas se permettre de prendre parti pour l’un de ses personnages contre un autre. Il ne peut se permettre d'en juger aucun. Il n'a pas le droit d'en penser quoi que ce soit. D'abord parce que tout le monde s'en fout. Ensuite parce que l'histoire s'effondrerait avant de commencer.

Ou alors s'il juge, il faut qu'il endosse successivement la tenue du président du tribunal, puis celle des assesseurs, puis celle de chacun des jurés, puis celle du procureur, puis celle de l'avocat, puis celle des parties civiles, puis celle des témoins, puis celle des experts, puis celle du greffier, puis celle des policiers de garde, puis celle de chacun des individus composant le public qui assiste au procès, puis celle des bancs, de la barre, des colonnes et des lambris, puis celle des plantes vertes en pot, puis celle de la serpillière qu'on passera après la fermeture, puis celle de la pendule, bref : il faut qu'il fasse tout à lui tout seul. Mieux : il faut qu'il soit tout, du président jusqu'à la serpillière. Tout simplement parce qu'il doit laisser chacun de ses personnages aller jusque tout au bout de sa logique. C’est précisément ce que sait faire Michel Houellebecq. Admirablement.

Oui : il doit impérativement être chacune des pièces, à 100 %, à tour de rôle, pour qu’elle joue son rôle vivant le moment venu. Le romancier joue successivement les rôles de toutes les marionnettes dont il manipule les gestes, les membres, les silhouettes, les âmes. Le grand roman est la machine qui parvient à donner chair à ces êtres de bois, comme la fée à la fin du Pinocchio de Walt Disney, pour le bonheur de Gepetto.

Le romancier se situe au sommet de l’échelle du métier d’acteur de théâtre : son art de la métamorphose vestimentaire, faciale, vocale et gestuelle n’a pas de rival dans toute la littérature dramatique. Le génie romanesque habite celui qui a su suivre modestement, pas à pas, la logique interne de la machine qu’il a conçue et mise au point, au point d'en faire un être vivant.

Quand on a cette maîtrise, ça donne Michel Houellebecq. Et pas besoin de fée : ce qu'il écrit est à prendre pour ce que c'est : un diagnostic froid, mesuré, raisonnable, impeccablement formulé, posé sur le spectacle du monde qui est le nôtre.

Imaginez : s’il prend parti pour telle pièce plutôt que pour telle autre, le roman est foutu, puisque c'est adopter le même langage binaire et manichéen qu'un certain George W. Bush en 2003 : « Ceux qui ne sont pas avec nous, dans cette croisade pour le Bien, sont contre nous, du côté de l’Axe du Mal ». En matière de littérature romanesque, ça donne du Christine Angot : ça ne fait pas de vrais livres, mais alors qu'est-ce que ça écrit !!!!!!

Allah nous en préserve ! Nous sommes modestes. Nous, ce qu'on aime, c'est seulement la littérature.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, michel houellebecq, soumission, les particules élémentaires, alfred jarry, les minutes de sable mémorial, journal le monde, christine angot, claire devarrieux, raphaëlle leyris, faustroll, scrupule, pinocchio, gepetto, george w. bush, axe du mal