lundi, 07 décembre 2015

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 2/9

ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL

(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)

2/9

Du "Contemporain" comme s'il en pleuvait.

De Marcel Duchamp, je n’ignorais pas grand-chose, depuis ses essais post-impressionnistes du début jusqu’à l’énigme de Etant donnés 1° la chute d’eau 2° le gaz d’éclairage, en passant évidemment par les ready-mades, les « stoppages étalons », le Nu descendant un escalier, la cage de Why not sneeze Rrose Sélavy

De Marcel Duchamp, je n’ignorais pas grand-chose, depuis ses essais post-impressionnistes du début jusqu’à l’énigme de Etant donnés 1° la chute d’eau 2° le gaz d’éclairage, en passant évidemment par les ready-mades, les « stoppages étalons », le Nu descendant un escalier, la cage de Why not sneeze Rrose Sélavy (ah, ces cubes de sucre sculptés dans le marbre ! l'os de seiche ! le thermomètre !), les gags de l’ « Objet-dard » et du moulage de la « Feuille de vigne femelle », Marchand du sel (devenu Duchamp du signe), la pelote de ficelle dans l’étau de A bruit secret, le « Grand Verre » (avec ses "neuf moules mâlics", son "élevage de poussière",

(ah, ces cubes de sucre sculptés dans le marbre ! l'os de seiche ! le thermomètre !), les gags de l’ « Objet-dard » et du moulage de la « Feuille de vigne femelle », Marchand du sel (devenu Duchamp du signe), la pelote de ficelle dans l’étau de A bruit secret, le « Grand Verre » (avec ses "neuf moules mâlics", son "élevage de poussière",  son "moulin à eau", sa "broyeuse de chocolat", ses "témoins oculistes", n'en jetez plus), la « Boîte-en-valise », l’attentat de Pierre Pinoncelli sur l’urinoir jadis rebaptisé « Fountain » par un certain R. Mutt alias Duchamp, La Fin tragique de Marcel Duchamp (attentat virtuel d’Aillaud, Arroyo et Recalcati), le goût pour les échecs, le lien avec John Cage, autre grand fusilleur, mais en musique cette fois, et tutti quanti. Il n'y a guère d'artiste du 20ème siècle qui ne soit un enfant de Marcel Duchamp. Qui ne soit né dans le cimetière de l'art que ce moderne Attila a laissé dans son sillage.

son "moulin à eau", sa "broyeuse de chocolat", ses "témoins oculistes", n'en jetez plus), la « Boîte-en-valise », l’attentat de Pierre Pinoncelli sur l’urinoir jadis rebaptisé « Fountain » par un certain R. Mutt alias Duchamp, La Fin tragique de Marcel Duchamp (attentat virtuel d’Aillaud, Arroyo et Recalcati), le goût pour les échecs, le lien avec John Cage, autre grand fusilleur, mais en musique cette fois, et tutti quanti. Il n'y a guère d'artiste du 20ème siècle qui ne soit un enfant de Marcel Duchamp. Qui ne soit né dans le cimetière de l'art que ce moderne Attila a laissé dans son sillage.

J’avais même acquis un disque étrangement intitulé « the entire musical work of Marcel Duchamp », concocté par Petr Kotik (ensemble s.e.m., label ampersand, chicago) sur la base d’un travail de transposition de la méthode duchampienne d’écriture créative dans un univers supposé reproduire en musical le « poétique » de la démarche. Il comporte évidemment un morceau intitulé La Mariée mise à nu par ses célibataires, même (l’alias « Grand Verre »). C’est dire jusqu’où pouvait aller mon audace dans la consommation de produits : rien de ce qui était « moderne » ne devait m’être étranger.

Marcel Duchamp », concocté par Petr Kotik (ensemble s.e.m., label ampersand, chicago) sur la base d’un travail de transposition de la méthode duchampienne d’écriture créative dans un univers supposé reproduire en musical le « poétique » de la démarche. Il comporte évidemment un morceau intitulé La Mariée mise à nu par ses célibataires, même (l’alias « Grand Verre »). C’est dire jusqu’où pouvait aller mon audace dans la consommation de produits : rien de ce qui était « moderne » ne devait m’être étranger.

J’étais assidu aux vernissages d’expositions d’artistes contemporains, et je ne manquais aucune Biennale, aucune manifestation du Centre d’arts plastiques de Saint-Fons, où œuvrait l’ami Jean-Claude Guillaumon (j’y ai même participé, dans une manifeste erreur de casting). J'étais prêt à tout applaudir, y compris les quarante ou cinquante traversins suspendus au plafond par je ne sais plus quel abruti (Gwenaël Morin ?), qui en avait orné la partie visible par le public des prénoms de toutes les filles et femmes qui étaient censées y avoir posé la tête. Mais la Ville de Sérusclat faisait bien les choses : le buffet était copieux, le vin coulait. Ça aide à faire passer. Ou à fermer les yeux.

Je savais aussi pas mal de choses, en musique, de l’ « Ecole de Vienne », du trio Schönberg-Berg-Webern, du sérialisme, du dodéca(ca)phonisme et tout le tremblement. J’écoutais alors volontiers les pièces op. 11 et op. 19 de Schönberg par Pollini, la 2ème Sonate de Pierre Boulez par Claude Helffer, le Stimmung de Stockhausen, en essayant de me convaincre que j’étais à la pointe du « Progrès » en musique. Rien que du pur. Je me disais qu’il fallait que je me persuadasse que c’était ça, la beauté moderne.

Ça avait commencé tôt. Je passe sur l'incompréhensible engouement qui me saisit à l'écoute de A Jackson in your House, de l'Art Ensemble of Chicago car, si je le mettais à plein tube, c'était plutôt pour faire sentir à mes parents combien ma génération n'en avait rien à faire de la leur : dans l'adolescence, même finissante, bien des aberrations s'expliquent ainsi.

Ça avait commencé tôt. Je passe sur l'incompréhensible engouement qui me saisit à l'écoute de A Jackson in your House, de l'Art Ensemble of Chicago car, si je le mettais à plein tube, c'était plutôt pour faire sentir à mes parents combien ma génération n'en avait rien à faire de la leur : dans l'adolescence, même finissante, bien des aberrations s'expliquent ainsi.

J’étais là, à l’orchestre, à l’Opéra de Lyon, en 1970, avec une bande de barbus-chevelus, au milieu des effarouchés smokings-nœuds-papillons-robes-de-soirée, lors des débuts gauchistes de l’ « Opéra-nouveau » (Louis Erlo), pour la première du Wozzeck de Berg : les places, en ce soir inaugural, avaient provisoirement cessé d’être hiérarchisées. C’est un souvenir plutôt rigolo, mais je dois bien dire que, sur le moment, je n’avais entravé que pouic à la tragédie de cet humain de base qui ne savait dire que : « Jawohl, Herr Hauptmann ! », tuer sa maîtresse et se suicider. Je me sentais un peu diplodocus. Comme vexé de me voir en retard d'une extinction des espèces. Je réclamais ma part. Je voulais participer. Diplodocus, aujourd'hui, j'en suis un, mais je le sais, j'assume la chose, et même je la revendique. Et c'est le siècle qui a tort.

Je courais les concerts de musique contemporaine, les festivals lyonnais : « Musique nouvelle », manifestation inventée par le sincère et modeste Dominique Dubreuil, « Musiques en scène »,

Je courais les concerts de musique contemporaine, les festivals lyonnais : « Musique nouvelle », manifestation inventée par le sincère et modeste Dominique Dubreuil, « Musiques en scène »,  du très smart James Giroudon et du sympathique Pierre-Alain Jaffrenou, les animateurs de Grame, qui avaient écrit un petit « opéra » sur la gémellité, Jumelles, donné en 1989 au Théâtre de la

du très smart James Giroudon et du sympathique Pierre-Alain Jaffrenou, les animateurs de Grame, qui avaient écrit un petit « opéra » sur la gémellité, Jumelles, donné en 1989 au Théâtre de la  Renaissance à Oullins, une salle bourrée pour un soir de sœurs jumelles attirées par le titre, sans doute ("bourrée", j'exagère : six ou huit paires de jumelles n'ont jamais fait un public, pardon).

Renaissance à Oullins, une salle bourrée pour un soir de sœurs jumelles attirées par le titre, sans doute ("bourrée", j'exagère : six ou huit paires de jumelles n'ont jamais fait un public, pardon).

Bref, j’étais « moderne » et en phase avec mon temps. Je croyais au « Progrès », à la bousculade inventive de l’ordre établi, au chamboulement fondateur, à la « destruction créatrice » (le concept-phare des théories économiques ultralibérales de Joseph Schumpeter). J’étais immergé dans l’expérimental novateur. Autrement dit, je n’avais rien compris. J’étais un âne, bête à manger du "son", par la bouche, par les yeux et par les oreilles.

Et puis j’ai viré ma cuti, retourné ma veste, changé mon fusil d’épaule, jeté la défroque aux orties, brûlé ce que j’avais adoré. En un mot comme en cent : je me suis efforcé de « me dépouiller du vieil homme corrompu » et de « revêtir l’homme nouveau » (épître aux Ephésiens, IV, 22 et suiv.). Cela m’a pris beaucoup trop de temps pour y arriver, mais s’est produit dans un temps relativement bref. Le fruit devait être arrivé à pleine maturité. Suis-je moins bête pour autant ? Va savoir … En tout cas, aujourd’hui, je suis un peu plus sûr de ce que j’aime.

Et de ce que je n'aime pas.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, art contemporain, marcel duchamp, nu descendant un escalier, why not sneeze rrose sélavy, marchand du sel, duchamp du signe, à bruit secret, pierre pinoncelli duchamp, le grand verre, la mariée mise à nu par ses célibataires, john cage, jean-claude guillaumon, wozzeck alban berg, opéra de lyon, opéra nouveau louis erlo, dominique dubreuil, grame lyon, james giroudon, pierre-alain jaffrenou, théâtre renaissance oullins, joseph schumpeter, épitre aux éphésiens, arnold schönberg, alban berg, anton webern, maurizio pollini, pierre boulez, claude helffer, karlheinz stockhausen, aillaud arroyo recalcati, jawohl herr hauptmann, musique, peinture, france, françois hollande, nicolas sarkozy, front national, élections régionales, parti socialiste, parti les républicains, laurent wauquiez, christian estrosi, livre des monstres, manuel valls, politique, laurent fabius

mercredi, 04 mars 2015

MORT DE LA MÉLODIE

5

Car disons-le : c’est la musique qui est faite pour l’oreille, et pas l’inverse. L'oreille, elle est faite pour saisir les bruits du monde, les voix des hommes, le chant du merle au printemps juste avant le lever du jour. Quand quelqu'un juge assez satisfaisante pour autrui la suite de sons qu'il vient d'inventer, alors oui, il les fait entendre à bon droit à ses semblables. C'est en vue de leur procurer un plaisir.

De quel droit les compositeurs de musiques d'avant-garde maltraitent-ils l'oreille des gens ordinaires ? Car la mélodie, selon moi, a une affinité particulière avec l’oreille. Et il ne me semble pas être, parmi les amateurs de musique, un cas exceptionnel. Et s’il faut lâcher des gros mots, en voici un : cette affinité de la mélodie avec l’oreille est naturelle. Je veux dire : fondée sur des lois de la nature (consonance, intervalles, harmonie, ...).

Je sais, cette affirmation ne va pas précisément dans la même direction que l’air du temps, vous savez, cet air qui vous serine la rengaine : « Tout ce qui est humain est culturel. Rien de ce qui est humain n’est naturel ». Ben si ! Désolé ! Peut-être que c'est ça, après tout, qu'ils ont derrière la tête, les "transhumanistes" de la Silicon Valley, qui sont en train de préparer l'avènement de "l'homme augmenté" ?

Jusqu'à plus ample informé, je reçois tout ce qui me vient de l'univers sonore de mes organes de perception sensorielle. A chacun d'en perfectionner l'usage s'il le peut. J'aime que la musique, aussi poussée que soit sa complexité technique, ne devienne pas un pur concept : on observe à suffisance les dégâts du purement conceptuel dans les arts plastiques. J'aime que la musique n'oublie jamais qu'à l'origine, elle ne sort pas d'un pur esprit, mais du plaisir physique d'une expérience sensorielle.

Non, tout n'est pas, dans l'homme, façonné par la culture : il y a dans l'homme un noyau de nature irréfragable. J’en veux percevoir un indice probant dans le fait que, si les révolutions dans le langage musical opérées par le 20ème siècle étaient exclusivement des faits de culture, l’oreille de monsieur tout le monde s’y serait habituée au fil du temps, tout comme elle s’est habituée aux "dissonances" du quatuor du même nom de Mozart, aux plus abstruses des Variations Diabelli, aux longueurs de Lohengrin et Parsifal, etc.

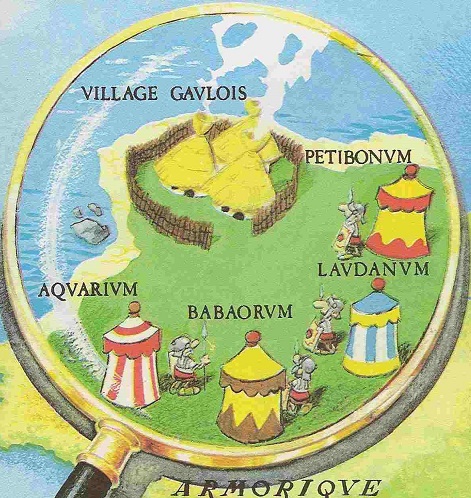

Or on est obligé de constater qu’un siècle après les innovations radicales de Schönberg, Berg et Webern, l’oreille de monsieur tout le monde est à peine moins rétive à supporter le résultat de leurs cogitations révolutionnaires. J'ai l'impression qu'il reste assez de nature dans l'humanité pour penser que celle-ci « résiste encore et toujours à l'envahisseur ».

Si les musiques d’avant-garde du 20ème siècle étaient de même nature que celles, dans le passé, qui se sont fondues dans l’ensemble des styles précédents pour constituer ce qu’on désigne communément sous l’appellation extensive « Musique Classique », Renato, le ténor italien, sur son échafaudage à repeindre la façade, chanterait avec sa joie et son exubérance coutumières les aberrations dodécaphoniques de Schönberg et les autres ou, pire, de l’école de Darmstadt (Boulez, Stockhausen et toute la bande).

Darmstadt, vous savez, ce sont ces commissaires du peuple et autres staliniens qui n’avaient rien de plus pressé que d’ « organiser la totalité de l’espace sonore en dehors de toute subjectivité » (autrement dit d’éliminer de la musique jusqu’au souvenir de l’humain). Quelle terrible chose, quand on y réfléchit ! Une musique scientifique, quoi ! "Surtout ne me parlez pas de plaisir", nous dit toute la chimie sonore sortie du laboratoire de Pierre Boulez ! Pierre Boulez traîne le boulet de sa haine de la subjectivité - hormis de la sienne, c'est entendu.

Dans un monde de plus en plus déshumanisé, pas d'autre solution qu'une musique déshumanisée ! Les sciences cognitivo-comportementales dissèquent bien le cerveau pour y traquer les sièges des sentiments, des émotions ! Pourquoi le physico-chimisto-mathématicien Pierre Boulez ne pourrait-il prétendre plonger l'auditeur moderne dans les éprouvettes de la paillasse où il officie ? Eh bien non.

Que Renato, le ténor napolitain, se refuse encore « avec entêtement » (tonton Georges, « Le Cocu », mais c'est à propos du « port de la feuille de vigne ») à mémoriser et vocaliser l'aberration dodécaphonique, que l’oreille d’une telle masse de gens ordinaires, résolument non-scientifiques, freine des quatre fers et s’interdise obstinément de calquer le rythme de ses pas sur celui des grands innovateurs de la musique moderne, cela devrait au moins poser question aux plus lucides et aux moins doctrinaires d’entre eux. Je ne suis pas sûr que la question soit parvenue à leur conscience.

Et ce n'est pas faute d' « éducation », si une majorité de la population reste aujourd'hui imperméable aux théories modernes de la musique : qu'est-ce que les responsables de France Musique, de festivals "Présence" (Paris), de salles de concerts lui en ont fait bouffer, de la contemporaine, à la population ! En tranches, en pâtés, en sauce, en ragoût, à la broche ! La tactique est bien connue : pour que l'oreille du vulgum pecus s'habitue, il suffit de glisser une tranche de John Cage entre deux symphonies de Mozart ! Eh bien non, le gavage forcé, l'endoctrinement, le bourrage de crâne, ça ne suffit pas : on ne change pas comme ça les lois de la nature (tonalité, consonance, intervalles, harmonie ...).

Et ce n'est pas davantage en essayant d'instiller un sentiment de culpabilité dans cette population arrogamment qualifiée de retardataire qu'on y arrivera : quand un humain ordinaire, normalement constitué, écoute son sentiment profond à l'écoute des élucubrations de John Cage ou de Pierre Boulez, il se dit que non, là, impossible de s'y retrouver.

Peut-être s'est-il passé dans la musique la même chose qu'en politique ? Vous savez bien, tous ces poissons rouges, dans leur bocal. Le public qui déserte les salles de concerts où l'on joue Luciano Berio, Takemitsu Toru, John Cage, André Boucourechliev, Pascal Dusapin, Elliott Carter, Georges Aperghis, Gilbert Amy, Jean Barraqué, Claude Ballif, Henri Dutilleux, Witold Lutoslawski, Philippe Manoury, Klaus Huber, György Kurtag, (je fais courte la liste des nuisances) ..., ce public n'a-t-il pas quelque ressemblance avec le public qui, les jours d'élections, vote avec les pieds en allant à la pêche, refusant de s'entendre chanter plus longtemps les vieilles rengaines, par des hommes politiques aux discours usés jusqu'à la corde ? N'y a-t-il pas là un autre exemple (inattendu) de fracture séparant le peuple des élites qui le gouvernent ?

Peut-être aussi ces compositeurs et la légion de leurs affidés sont-ils trop savants. Je leur dis simplement : rendez-nous la mélodie. Faites simple, soyez sympas : pensez à l'auditeur futur. Nous ne demandons pas grand-chose, finalement. Ne laissez pas une science musicale purement théorique, abstraite, voire déshumanisée, aussi avancée soit-elle, régner en despote totalitaire sur votre musique : réhumanisez vos sources d'inspiration. Destinez vos compositions à des auditeurs concrets, aux gens qui existent, qui ont des sens affûtés, qui ont envie d'éprouver du plaisir quand ils vont au concert. Rendez-nous le plaisir simple de la perception sensorielle des sons musicaux.

Donnez-nous envie de chanter votre musique. Est-ce demander l'impossible ?

Voilà ce que je dis, moi.

Fin (pour le moment)

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, musique contemporaine, avant-garde, transhumanisme, silicon valley, mozart quatuor dissonances, beethoven variations diabelli, wagner, parsifal, lohengrin, schönberg, alban berg, anton webern, astérix, musique classique, école de vienne, école darmstadt, boulez, stockhausen, dodécaphonisme, musique sérielle, georges brassens le cocu, france musique, festival présence, paris, john cage

mardi, 03 mars 2015

MORT DE LA MÉLODIE

Musique « contemporaine », rap, slam, techno, électro, et même le jazz, toutes ces formes « musicales » (dont j’excepte la chanson, au sens le plus vaste du terme) semblent tenir la mélodie en piètre estime, au point de la jeter à la poubelle plus souvent qu’à son tour.

Je parle d’une mélodie qui permette à l’auditeur lambda de se l’approprier et de l’emporter avec soi dans toutes les circonstances de la vie quotidienne, pour se procurer à soi-même un plaisir qui ne coûte rien à personne. En observant l’épidémie de « casques audio » qui semble avoir saisi une bonne part des populations urbaines (coïncidence ?), que ce soit dans la rue ou dans le métro, je me permets de trouver cette déperdition regrettable et désolante.

Vous l’imaginez, Renato, le ténor italien, sur son échafaudage à repeindre la façade, aligner les douze sons de la « série » (pour "sérielle") de l’opus 11 ou de l’opus 19 d’Arnold Schönberg ? Non : ce qu’il préfère, c’est l’air du duc de Mantoue (« La donna è mobile … ») dans Rigoletto, c'est le grand air de Manrico dans Le Trouvère. Mais son répertoire est beaucoup plus vaste.

4

J’ai changé, je sais. Il m’est arrivé de dire ici combien j’étais assidu aux concerts célébrant la production de Luigi Nono, de Luciano Berio, d’Ivo Malec, de György Ligeti, des studios GRAME et GMVL (Xavier Garcia, Bernard Fort, ...), tous deux de Lyon, aux festivals organisés dans la ville autour de la fine fleur de la modernité (« Musiques Nouvelles » de Dominique Dubreuil, « Musiques en Scènes », plus racoleur, plus spectaculaire, plus "grand public", de Giroudon et Jaffrenou), pour dire que je me tenais au courant.

Il m’est arrivé d’y trouver du plaisir. Je me souviens d’un concert donné à l’Auditorium par François Bayle : vous vous asseyez devant une forêt de haut-parleurs de toutes tailles (« l’acousmonium ») qui constituent l’orchestre. Le chef/compositeur est assis dans la salle derrière une immense table de mixage.

Très méfiant au début, je suis sorti de là physiquement assez remué. Et satisfait de l’aventure. Mais je me souviens aussi d'un autre « concert », où Daniel Kientzy jouait de toutes sortes de saxophones, dont un d'environ trois mètres de haut (j'exagère peut-être, mais seulement un peu). Je ne commente pas : il faut aimer autant la musique expérimentale ou la "performance".

Mais s’il faut parler franchement, le plaisir, le vrai, celui qui fait trouver l’instant toujours trop court, n’était pas toujours, et même rarement au rendez-vous. Pour faire simple, je dirai que le vrai plaisir était l'exception. J’étais là, en somme, par devoir. Je me disais encore qu’ « il ne fallait pas passer à côté » de ce qui se passait aujourd’hui. Il fallait trouver ça « intéressant ». C’était en quelque sorte une démarche plus intellectuelle que proprement musicale.

Un conformisme, si vous voulez. Un préjugé. Un stéréotype. Un slogan. Une idéologie peut-être. La conviction en tout cas que je ne devais pas me laisser larguer par « l’art en train de se faire ». Le mouvement, la mobilité, la motilité, le motorisme, tout, plutôt que le statique. Il me plaisait de passer pour un type « au parfum » de « l’air du temps » : ça flatte la vanité, et en même temps ça anesthésie la faculté de jugement.

On a l’impression d’appartenir à la petite élite des « happy few » qui savent apprécier certaines germinations énigmatiques de la « modernité », auxquelles les masses restent hermétiques. C'est afficher que je comprends ce qui passe loin par-dessus la tête du plus grand nombre. Cette vanité me semble aujourd'hui dérisoire et profondément ridicule. Un jour, on se calme.

J’ai commencé à revoir ma copie quand j’ai constaté que mes plus fortes émotions musicales étaient produites par certaines musiques et pas par d’autres. C'est rien bête, non ? Quand j’ai commencé à faire le tri. A opérer un choix. A me dire qu’après tout, ce que je ressentais authentiquement n’était pas forcément à rejeter. Qu'écouter les voix qui me venaient de l'intérieur n'était pas forcément un vice rédhibitoire.

Et que mes émotions et sensations s'anémiaient dans la même proportion que s'amenuisait la part que le compositeur réservait à la mélodie dans sa musique. Quand une mélodie mémorisable et chantable n'est pas le support principal de ce que j'entends, désolé, j'ai trop de mal. Et que les plus vives et les plus riches m'étaient fournies par des compositions faisant la part belle aux airs, chansons et autre mélodies.

Raison pour laquelle rap et slam (des paroles et du rythme, à la presque exclusion des autres composants musicaux : hauteur, durée, tonalité, ...) me sont absolument indifférents. Raison pour laquelle beaucoup de formes actuelles (souvent modales) qui se pratiquent dans le jazz ne m'intéressent pas. Raison pour laquelle les « musiques » "électro" et "techno" me rasent purement et simplement.

Et je me suis rendu compte que les musiques les plus avant-gardistes désertaient en général (pas toujours) ma mémoire dès qu’elles avaient le dos tourné, et que d’autres au contraire, plus "classiques", s’y étaient imprimées de façon indélébile alors même que je les y croyais enfouies, perdues à jamais.

C’est ainsi que me reviennent, sans prévenir, l’air des bergers (« How blest are shepherds … ») à l’acte II du King Arthur de Purcell, l’air du personnage éponyme (« Sans Vénus et sans ses flammes …») dans l’Anacréon de Rameau, l’air de Tatiana (dans la « scène de la Lettre ») de l’Eugène Onéguine de Tchaïkovski, le duo d’amour d’Enée et Didon (« Nuit d’ivresse et d’extase infinie … ») dans Les Troyens de Berlioz, … et même le thème principal des Vingt regards … de Messiaen : je n’en finirais pas.

J’en conclus que certaines musiques ont su se rendre aimables à mon esprit presque sans que mon oreille y prenne garde, alors que d’autres semblaient tout faire pour se rendre antipathiques. C’est finalement assez simple. Non que je fasse de la mélodie l’alpha et l’oméga de la bonne musique, entendons-nous bien. Je ne confonds pas « La Lambada », vous savez, cette rengaine obsessionnelle des médias, je ne sais plus en quelle année, avec l’air de Frère Laurent (« Pauvres enfants que je pleure … ») dans le Roméo et Juliette du grand Hector.

Mais enfin, n’importe quelle musique doit se débrouiller pour attirer mon attention. C'est à la musique de la retenir : ce n'est pas à mon oreille de s'y faire, au bout du compte. L’admiration ne lui est pas due a priori, juste au prétexte que ça n’a jamais été fait avant. La question est : que construit le compositeur ? Quelle place fait-il à mon oreille dans la construction qu'il érige ? Ai-je une place dans tout ça ? Compose-t-il une musique qui a envie de mon écoute ? Qui donne envie à mon écoute d'habiter là ?

C’est au compositeur de s’efforcer de faire aimer au public les sons qu’il entend ou conçoit en lui-même : aucun baratin de propagande ne parviendra à me convaincre que c’est au public de se plier et de s’adapter à des sons auxquels il recevrait l’injonction d’adhérer spontanément, au motif qu’ils sont nouveaux.

Et pour lesquels il serait sommé d’éprouver tendresse, amour et passion, au motif que c'est ça, la modernité.

Si la mélodie est en soi un dédain de la modernité, je lui dirai ce que le cheikh Abdel Razek ordonne à l'infâme Olrik, à la fin du Mystère de la grande pyramide :

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, musique, musique contemporaine, rap, slam, techno, électro, jazz, arnold schönberg, anton webern, alban berg, rigoletto, giuseppe verdi, la trouvère, ivo malec, györgy ligeti, grame lyon, james giroudon, pierre-alain jaffrenou, dominique dubreuil lyon, auditorium maurice ravel, françois bayle, daniel kientzy, king arthur purcell, anacréon rameau, eugène onéguine, tchaïkovski, les troyens berlioz, vingt regard sur l'enfant jésus, olivier messiaen, roméo et juliette berlioz, e.p. jacobs, le mystère de la grande pyramide, blake et mortimer, cheikh abdel razek

lundi, 02 mars 2015

MORT DE LA MÉLODIE

3

Dans le domaine de la musique, le cataclysme a été particulièrement brutal. J’ai tellement (de mon point de vue) abordé la question que j’ai l’impression de me répéter. Tant pis. Que s’est-il passé, dans la musique, par exemple avec le trio de l’école de Vienne (Schönberg, Berg, Webern) ?

Sans vouloir faire mon pédant, je pense à la frénésie d’innovation qui a touché la peinture, la musique et la poésie dans la deuxième moitié du 19ème siècle : la mélodie continue de Richard Wagner, le divisionnisme des couleurs de Claude Monet, le vers libre de Jules Laforgue.

Aujourd'hui, on appelle ça, de façon fort anodine, de "nouveaux moyens d'expression". A l'époque, c'était tout à fait déstabilisant. On s'est rendu compte qu'en fait, ça ne l'était pas plus que l'avènement de la civilisation industrielle dans son ensemble. Et cette révolution-là est sans doute la seule à avoir réussi, triomphé, à s'être imposée comme nouvel ordre mondial.

Tout le monde semble avoir admis, dans les milieux « informés », que ceux qui viennent après les prédécesseurs ont de ce fait le devoir de faire quelque chose de différent. D'oublier ce qui leur a été laissé par eux. D'ajouter par force quelque chose à l'héritage, dans un geste non dénué de rejet et de négation. On ne veut surtout pas imiter : il faut être soi-même !

L'évolution innovante était jusque-là une conséquence des activités humaines. L'innovation est devenue un but en soi, un objectif obsessionnel, le seul principe. Dans la grande compétition mondiale, l'innovation est une condition de la survie. « Développement personnel », c'est un impératif. « Deviens ce que tu es » est désormais un Graal. Quelle farce, quand on y pense, et quand on pèse la valeur d'un individu dans l'économie marchande.

Le schéma qui s’est imposé dans tous les esprits et dans tous les domaines de la civilisation est celui du Progrès, de l’évolution, du changement permanent : aller de l’avant. On ne sait pas vers quoi, mais allons-y, marchons. C’est le mot d’ordre, en fin de compte, dicté par le 20ème siècle. On en a vu les cataclysmes ailleurs que dans les guerres, la Bombe, les camps : la peinture abstraite, la poésie dadaïste, la musique sérielle. Table rase.

Conséquence dans les arts en général, et dans la musique en particulier : ce qui était le simple seuil d’un lieu où l’on entrait quand on acceptait de se faire initier (ou qu’on recevait l’éducation pour) est devenu un fossé qui n’a cessé de se creuser entre les faiseurs et le public. Les premiers ont cessé de produire en pensant que ce qu’ils faisaient était destiné à être ensuite vu, lu ou entendu par le second.

L’atelier du peintre, du poète et du compositeur sont devenus des laboratoires, où ils ont expérimenté des formules jusqu’alors inconnues. Orgueilleusement retirés derrière les parois de leurs vases clos, ils ont cessé de respirer le même air que le public, ils se sont alors considérés comme des inventeurs, des savants, touillant dans leurs cornues et autres athanors des alliages inédits de substances, pour voir ce qui en sortait. Avec l’espoir de pouvoir observer un jour, au fond de leur creuset, on ne sait quel or.

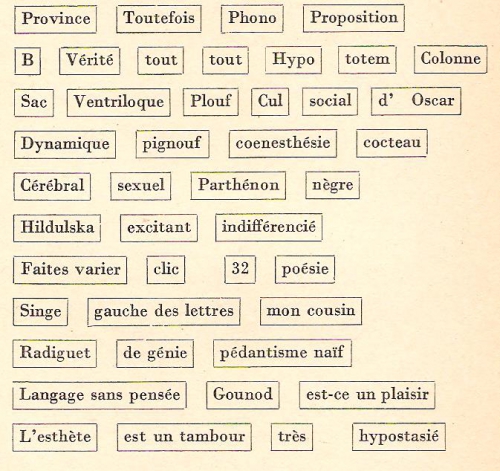

Dans le domaine musical, on a commencé par réduire en poussière la tonalité, l’agencement hiérarchique des intervalles, bref, tout ce qui avait fait de la musique, pendant quelques siècles, un bien commun aux musiciens et au public. Première manifestation de dadaïsme musical, comparable à la méthode de composition poétique de Tristan Tzara, qu’Henri Bosco tournait en dérision dans Pierre Lampédouze.

Bosco se paie la tête de Tzara, mais aussi du pape du surréalisme, André Breton : la dernière ligne est un classique "cadavre exquis".

Edgard Varèse poussa le bouchon un peu plus loin, dont on est prié de considérer le Désert de 1954 comme une œuvre musicale à part entière. Le langage musical a continué à « s’élargir », faisant feu de tout bois : l’électronique a permis à Martenot ou Theremine d’inventer vraiment de nouveaux sons, mais c’étaient d’abord des ingénieurs. Je me demande s’il n’y a pas un peu de sérendipité dans la mise au départ de leurs appareils. Les synthétiseurs de sons (Moog, Korg, Roland, …) sont des extensions de la chose.

Le dernier pas à franchir le fut par Pierre Schaeffer, qui a résumé son programme dans son Traité des objets musicaux. Rien que le titre indique assez l’intention du monsieur. Selon lui, dans la musicon (autre branche de l’arbre qui a donné l’arcon), tout est bon, à commencer par les sons possibles, que le magnétophone permettait d’enregistrer ce qu’on entendait dans la nature, dans la rue, dans les usines, etc.

On ne peut rien contre l’évolution, on n’a pas le droit de s’opposer au Progrès, à l’innovation, au perpétuel besoin humain d’inventer du nouveau. C’est ce qui se dit. Eh bien je dis non. Je refuse de faire mon colocataire du cataclysme artistique érigé en principe. Je refuse d’habiter dans des sons qui prennent mon oreille à rebrousse-poil.

Plus généralement, je tiens pour peu de chose tous les petits messieurs du monde de l’art qui, sous couleur de « création » et d’ « innovation », se font un métier de produire des œuvres, des spectacles « dérangeants » pour le destinataire, tous ces gens de théâtre aussi (opéra compris) qui croiraient déchoir s’ils n’imposaient pas au spectateur les multiples formes d’agression qui leur passent par l’esprit.

Leur arrogance est grande.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : désolé, il y aura un supplément.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, culture générale, arts, école de vienne, schönberg, anton webern, alban berg, richard wagner, claude monet, jules laforgue, henri bosco, pierre lampédouze, tristan tzara, andré breton, poème dada, edgard varèse déset, onde martenot, onde theremine, pierre schaeffer, traité des objets musicaux

dimanche, 08 décembre 2013

UNE MUSIQUE POUR SPECIALISTES

UNE MUSIQUE INTERDITE AU PUBLIC

J’ai évoqué récemment le compositeur Arnold Schönberg. L’actualité France Musicienne m’amène à y revenir. C’est dit : la plupart des mélomanes d’aujourd’hui sont des imbéciles et/ou des réactionnaires. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est le délicat, ironique et précieux Jean-Pierre Derrien, lors de son émission musicale du vendredi matin.

Pour être tout à fait juste, j’ajoute qu’il n’a pas dit ça. L'homme est trop poli et courtois pour ça. Mais c’est ce que j’ai déduit de la façon dont il a présenté la figure d’Arnold Schönberg : à quelques minutes de distance, après avoir insisté sur le caractère « révolutionnaire » de l’homme, il a dit successivement : « La figure aimée d’Arnold Schönberg », puis : « Arnold Schönberg le mal-aimé ». Petite contradiction en apparence.

En fait, on voit bien que dans un premier temps il déclare sa flamme au compositeur, puis qu’ensuite, il regrette que le public ne se précipite pas en masse aux auditions du Pierrot lunaire et aux représentations de Moses und Aron. On apprend que son invité Florent Boffard, pianiste tout à fait estimable, a publié un CD regroupant les œuvres pour piano, auquel est adjoint un DVD où il se met en tête de dévoiler à l’éventuel auditeur les tenants et les aboutissants de la musique du Viennois, disant que lorsqu’il prend soin d’expliquer les ressorts de cette musique, elle est bien mieux accueillie par les auditeurs.

Et c’est précisément ce point qui retient mon attention. Car je me dis que, quand même, Arnold Schönberg est né en 1874, qu’il est mort en 1951, et qu’il a inventé son système (je dis bien « système ») dodécaphonique au tournant des 19ème et 20ème siècles. Je veux dire que ça fait plus d’un siècle que ce système a été mis au point, et que ça a quelque chose d’extraordinaire. Oui, j’ai bien dit « extraordinaire ».

Ben oui quoi, n’est-ce pas authentiquement extraordinaire que cent ans après son invention, la musique ainsi produite ait encore besoin d’être expliquée au bon peuple, assez benêt pour s’obstiner à ne pas saisir les beautés qu’elle recèle ? Qu’il faille faire œuvre de pédagogie pour le faire changer son hostilité en amour ?

Que les programmateurs de concerts obligent le public à en avaler une dose judicieusement placée entre deux œuvres plus conventionnelles, en espérant qu’il s’habituera ? Que le dit public persiste dans sa répugnance à reconnaître son caractère révolutionnaire ? Cent ans d’une inébranlable résistance de masse aux inventions des compositeurs adeptes du sérialisme, cela devrait leur poser question, à Jean-Pierre Derrien et Florent Boffard, non ? Normalement.

Non, Derrien et Boffard ne se posent pas la question. Il ne leur vient pas à l’esprit de se demander pourquoi la « musique contemporaine » a tant de mal à se faire admettre dans l’univers culturel à égalité avec des programmes plus « conventionnels ». Parce que c’est aussi bizarre, je trouve, que l’on soit encore conduit à apposer l’étiquette « musique contemporaine » sur les productions des compositeurs vivants. A croire que c’est fait pour servir d’appât pour les uns et de repoussoir pour les autres.

Toujours est-il que cent ans après, la musique sérielle n’est toujours pas entrée dans les mœurs, malgré les efforts de damnés produits par ses thuriféraires (Berg, Webern : franchement, vous avez déjà écouté avec un vrai plaisir sensoriel la musique de ce dernier ?) et ses disciples intégristes (Boulez, Stockhausen) pour contraindre les oreilles humaines à se soumettre à leurs diktats.

VOILÀ, C'EST ÇA, LA MUSIQUE SERIELLE (ECOUTEZ).

(désolé, après vérification, la vidéo s'annonce non disponible)

VOUS POUVEZ VERIFIER : IL Y A BIEN LES DOUZE NOTES DE LA GAMME.

Un siècle de résistance passive de la population normale, ça devrait vous inciter à réfléchir, messieurs Derrien et Boffard. Et je n’ai pas parlé de la « musique concrète » de Pierre Schaeffer, de Désert ou d’Amérique d’Edgar Varèse et autres fantaisies électro-acoustiques (François Bayle, Bernard Parmegiani – qui vient de casser sa pipe –, Guy Reibel, Denis Dufour, …).

Aussi longtemps que nul n’aura plaisir à fredonner Stimmung sous sa douche ou dans sa voiture (c’est de Stockhausen), il faudra se résoudre à admettre l’évidence : les oreilles normales n’en veulent pas, un point c’est tout.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arts, musique contemporaine, france musique, jean-pierre derrien, florent boffard, pierre schaeffer, edgar varèse, kerlheinz stockhausen, françois bayle, bernard parmegiani, guy reibel, denis dufour, pierre boulez, arnold schönberg, alban berg, anton von webern, pierrot lunaire, moses und aron

samedi, 02 mars 2013

VOLUME TROIS : CANETTI ET LE MONDE

JOHN DOOGS, DIT "L'INDESCRIPTIBLE"

***

Dans les trois volumes d’Histoire d’une vie, d’Elias Canetti, apparaît en de multiples occasions un trait de caractère que je trouve central. Quand commencent les premiers heurts avec sa mère, qui tempête contre ses goûts littéraires et artistiques, qu’elle juge trop peu virils, on le voit poindre, ce trait de caractère : un rocher qui reçoit, les unes après les autres, les déferlantes de la mer déchaînée. Du moins est-ce l’impression que ça m’a donnée.

La mère est évidemment un personnage trop particulier pour servir de preuve. On dirait qu’il attend que ça passe, mais sans jamais rien concéder de ce qui lui importe. En une seule occasion, il se laisse aller à lui raconter des bobards. Elle vit à Paris avec ses deux autres fils, Georg et Nissim, devenu Jacques, celui-là même qui, plus tard allait faire la pluie et le beau temps dans la chanson parisienne. Canetti vit à Vienne. La femme de sa vie est Veza. Sa mère le sait, et ça lui ronge les sangs de jalousie : elle ne supporte pas l’idée que son fils puisse être sous l’emprise d’une autre femme qu’elle-même.

Alors Elias, pour avoir la paix à cet égard au moins, invente non pas une mais deux femmes, entre lesquelles son cœur balance. Il brode à l’infini des circonstances et des anecdotes qui sont autant de rideaux de fumée dressés entre sa mère et son amour. Car il redoute par-dessus tout que sa mère, en cas de rencontre avec Veza, ne lui détruise beaucoup de choses qui lui sont essentielles, voire vitales. Son frère Georg, dont il est le plus proche par l’âge, y croit tellement qu’il reproche à Elias d’avoir indignement laissé tomber Veza. Elias ne le détrompe pas.

Ce qui caractérise Elias Canetti, c’est la connaissance aiguë de ce qu’il est, doublée de la volonté indomptable de faire ce qu’il a décidé de faire. Certes, il les a bien achevées, ses études de chimie, elles donnent même lieu à quelques scènes croustillantes, quand il travaille au laboratoire. Donner quatre ans de sa vie pour donner le change, il faut quand même le faire. Mais ce fils avait le sens de l’obéissance à l’autorité : quand sa mère lui avait, tout jeune, interdit de lire Strindberg, dont les livres jaunes étaient empilés sur la table, l’idée d’en ouvrir un ne lui serait pas venue à l’esprit.

Ce que je voulais dire, avec l’image du rocher, c’est que même face à des gens qu’il respecte, admire ou aime, il ne cède rien de ce qu’il est ou croit. Il a de longues confrontations verbales avec Veza, la bien aimée qui sait lui résister, et même faire jeu égal avec lui dans des conversations de haute tenue. Ce sont deux existences solides qui se font face. Il ne lui cache rien de l’écriture de son roman. Elle le critique. Il n’en a cure et va son chemin. Mais elle aussi est solide comme un roc.

Mais si Veza deviendra sa femme, il croise bien d’autres grandes personnalités du Vienne des années 1930, à commencer par Hermann Broch, qui a écrit un premier chef d’œuvre avec Les Somnambules, et qui est en train de mijoter La Mort de Virgile, autre chef d’œuvre, dont la lecture laisse confondu de respect. Robert Musil, l’auteur de l’énorme (à tous les points de vue) L’Homme sans qualités, est une autre de ces personnalités marquantes.

Il se trouve que j’ai la chance d’avoir lu ces œuvres avant celle de Canetti, et qu’en lisant ce dernier, ces divers univers littéraires sont entrés dans une singulière résonance. Musil est un homme étrange, très sobre dans l’expression de ses sentiments à l’égard des personnes. Il marque une sympathie à Canetti après avoir assisté à une lecture (par les soins de l’auteur) de son manuscrit dans un salon viennois.

Musil est un homme étrange, très sobre dans l’expression de ses sentiments à l’égard des personnes. Il marque une sympathie à Canetti après avoir assisté à une lecture (par les soins de l’auteur) de son manuscrit dans un salon viennois.

Malheureusement, le jour où cette sympathie doit se renforcer, Elias commet l’impair impardonnable de citer à Musil la longue lettre que vient de lui envoyer Thomas Mann (que celui-ci déteste sans doute, comme il déteste James Joyce), à qui il a envoyé son livre enfin publié. Musil lui donne à peine la main, pour s’éloigner de lui à tout jamais.

Hermann Broch n’est pas n’importe qui non plus, et Canetti a lu Les Somnambules, qui vient de paraître (1931). Lui n’a rien publié. Il respecte le livre, mais il respecte encore plus la démarche qu’un tel ouvrage suppose de la part de l’homme qui l’a écrit, en particulier la dernière partie (1918. Huguenau ou le réalisme), assez directement inspirée des techniques d’écriture de James Joyce dans Ulysse (que j’ai lu en 2009).

Hermann Broch n’est pas n’importe qui non plus, et Canetti a lu Les Somnambules, qui vient de paraître (1931). Lui n’a rien publié. Il respecte le livre, mais il respecte encore plus la démarche qu’un tel ouvrage suppose de la part de l’homme qui l’a écrit, en particulier la dernière partie (1918. Huguenau ou le réalisme), assez directement inspirée des techniques d’écriture de James Joyce dans Ulysse (que j’ai lu en 2009).

Plusieurs choses importantes séparent Broch et Canetti sur le plan intellectuel, à commencer par la psychanalyse, dont Broch est un adepte, alors que Canetti la rejette formellement (il a été très déçu par la lecture de Psychologie des masses de Sigmund Freud qui, selon lui, n’explique pas grand-chose).

Ces différences ne les empêchent pas de se tenir en haute estime mutuelle et d’avoir des conversations de haute altitude, dont il livre un exemple fascinant en cours de route. Ici revient la même image du rocher, encore que celui-ci soit double : deux rocs d’égale compacité échangent leurs vues au sujet de quelques petites choses : l’humanité, l’art, la littérature, … On a l’impression qu’ils ont non seulement tout lu, mais qu’ils ont tiré de leurs lectures une façon de penser le monde, une morale, une esthétique. Imaginez deux rochers en conversation.

Je ne voudrais pas que ces notes s’allongent démesurément. Je n'ai pas parlé d'autres rencontres, qui donnent lieu à des portraits très forts : le sculpteur Wotruba, le terrible chef d'orchestre Hermann Scherchen, le compositeur Alban Berg, le peintre Merkel (avec au front le troisième oeil de sa blessure de guerre).

Je n'ai rien dit du bain de vitriol dans lequel il plonge Alma, la veuve de Gustav Mahler, qui prétend faire la pluie et le beau temps dans le bocal culturel viennois. Ni de sa fille Anna, sculpteur élève de Wotruba, avec qui il a une très brève histoire d'amour mais qui lui gardera de l'amitié. Ni de sa fille Manon Gropius à la vie et à l'enterrement déchirants. Ni de l'insupportable Werfel, l'écrivain arrogant parce qu'il est le protégé (l'amant?) d'Alma.

Je n'ai rien dit de tant de choses. Tiens, quand il est à Zurich, le vieux qui promène son saint-bernard : « Dchoddo ! Viens chez papa ! ». Eh bien, le chien s'appelle Giotto, et le monsieur Ferruccio Busoni en personne.

Je me suis restreint à quelques points, peut-être même pas tous ceux qui ont le plus retenu mon attention en lisant : la sélection présente est d’une lamentable pauvreté, et ne saurait rendre compte du foisonnement bourgeonnant qu’on découvre dans cette œuvre importante. J’envie ceux qui ont encore à la découvrir.

Monsieur Canetti, merci pour tout. Humble respect.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, monstres, freaks, littérature, élias canetti, vienne, histoire d'une vie, hermann broch, les somnambules, la mort de virgile, robert musil, l'homme sans qualités, thomas mann, james joyce, ulysse, sigmund freud, psychologie des masses, wotruba, hermann scherchen, alban berg, gustav mahler, alma mahler

jeudi, 27 octobre 2011

DE PROFUNDIS L'OPERETTE ?

Nous parlons donc de musique et plus précisément d'opérette. Il faut dire qu’en effet, c’est le début (après mai 1968, début des années 1970) de la dictature du nouveau, et de la promotion du « jeune » comme valeur exclusive. Tout ce qui « vient de sortir » est sanctifié avant même d’avoir produit ses effets, encore moins d’avoir été analysé ou évalué. L’horizon se raccourcit, c’est l’obsession de « faire à tout prix », c’est le temps de l’optimisme frénétique et de la pilule émancipatrice. On veut être dans le mouvement, que dis-je, on veut être le mouvement.

Une scène particulièrement cocasse m’est restée, cependant, dans tout ce désordre effervescent et illusionniste. C’était lors de la première représentation de « l’Opéra Nouveau ». Le directeur avait décidé de banaliser toutes les catégories de sièges, du « poulailler » à l’ « orchestre ». Aucune réservation de fauteuil n’avait été possible : on fait la révolution ou on ne la fait pas, que diable ! Je suis heureux d’avoir été présent pour pouvoir témoigner du résultat croquignolet. Nous étions une bande haute en couleurs, longue de cheveux, débraillée de tenue, joyeuse de propos, libre d’attitude. Ce ne fut pas un mélange, mais une confrontation sans échange de coups.

En nous répandant sans préjugés ni vergogne dans les rangs du parterre (les meilleures places, vite redevenues les plus chères), nous avons semé un léger trouble dans les rangs des habitués : des messieurs en costume et nœud papillon, et même beaucoup en smoking impeccable, et des dames très comme il faut, en longues robes de soirée, de belle et haute couture, aux reflets irisés, habillées de bijoux et de gants jusqu’au coude. La cocasserie de la scène m’est restée. Avec nos « jeans » et nos poils hirsutes, je ne pense pas exagérer en nous comparant au renard dans le poulailler, si j’en juge par l’air déconcerté et vaguement inquiet de ces bons bourgeois, brutalement mis en face des « barricadistes » de l’année précédente.

Mais nous devions être un tant soit peu civilisés, quoique d’un autre style, car nous avons assisté sagement à cette représentation du Wozzeck d’ALBAN BERG, un œuvre qui, en elle-même, défrisait (à coups des « Yawohl, Herr Hauptmann ! » du pauvre Wozzeck) les mises en plis des élégantes de la soirée, peu habituées à ce répertoire, lestée qui plus est d’une de ces mises en scène « modernistes », voire scandaleuses, qui sont devenues le passage obligé de l’Opéra à l’heure de la mondialisation. Si je me souviens bien, il y a une scène colorée en bleu qui se chante dans un échafaudage en tubulures du plus bel effet. Mais on a maintenant vu bien pire.

L’excellent PHILIPPE BEAUSSANT a publié, au sujet de l’inconcevable, de l’extraordinaire arrogance des metteurs en scène d’opéra, La Malscène (Fayard, 2005), qui se veut une charge contre les soi-disant « audaces ». J’attendais de ce livre un règlement de comptes que j’espérais définitif avec la cohorte des écumeurs de Vaisseau fantôme, des pirates de Chevalier à la rose et autres saccageurs de Cosi fan tutte.

Eh bien autant l’avouer : j’ai été terriblement déçu. PHILIPPE BEAUSSANT est un homme beaucoup trop affable et courtois, beaucoup trop bien élevé, qui refuse d’adresser nominalement ses bastonnades, et le bâton, du coup, se métamorphose en spaghetti trop cuit. A l’arrivée, une déclaration d’intention louable, mais désarmée, neutralisée, anesthésiée par son côté frileux, timoré, pusillanime et, pour tout dire, inoffensif.

Ce qui est sûr, dans cette maison qui s’appelle un Opéra, c’est qu’on a non seulement effarouché, mais éradiqué d’un coup toute une partie de la clientèle, une partie simple, fidèle, traditionnelle, culturellement peu « avancée » si l’on veut (l’opérette n’est pas l’opéra), mais toujours prête à l’enthousiasme. Il y a du mépris pour le « populaire » dans ce maniement brutal et cavalier du couperet. Cela sent son « Parisien branché ». Le snob subventionné et son corollaire JACK LANG ne sont pas loin.

Quoi, l’opérette, c’est comme les pantoufles et le feu dans la cheminée ? Quoi, ça sent la tisane et le vieil encaustique, le petit verre de porto de temps en temps ? Quoi, c’est vieillot et confortable, et ça fait « fête de patronage », « têtes blanches », « ah le petit vin blanc » et autres rengaines ? Moi je dis simplement : « ET ALORS ? ». Et je réplique : « Laissez-les vivre ».

Que le répertoire soit dépoussiéré, modernisé et même qu’on actualise la mise en scène, je suis pour. Qu’il faille pour cela éliminer une gamme d’œuvres au nom du préjugé « moderniste », en même temps qu’une partie de la population pas plus négligeable qu’une autre, là je ne suis plus d’accord du tout. Car le public d’opérette a fondu définitivement, pour ne plus renaître. Ce ne sont pas les tentatives ponctuelles de ressusciter Pas sur la Bouche (MAURICE YVAIN) ou Phi-Phi (ALBERT WILLEMETZ) qui ressusciteront la culture de l’opérette, cette structure qui fait exister en permanence un ensemble d’œuvres comme répertoire vivant.

En fait, il est très facile de rompre le fil d’une tradition. Et une fois rompu, la continuité du fil ne saurait être reconstituée. Quand le mal a été fait, la chose sort du champ de vision avant de sortir de la mémoire, et se résout en vague image nostalgique d’un jardin d'Eden qu’aucun effort d’irrigation nouvelle ne saurait faire reverdir.

Et je parle ici de l’opérette, et pas des sombrement ridicules « fêtes médiévales » qui émaillent la vie estivale de patelins touristiques où les gens, carrément, se déguisent pour faire comme six siècles auparavant. Et si la « batteuse » est de mémoire plus récente, je ne parle pas non plus des « fêtes de la batteuse », où il s’agit de faire comme du temps de nos grand’mères ou de nos propres jeunesses en allées. Tout est dans le « faire comme » : on se ment à soi-même pour voir sa trombine dans le journal local du lendemain.

Je parle d’un vrai genre musical, dont les précurseurs ont œuvré, si l’on veut à la fin du 18ème siècle, qui a pris forme dans la première moitié du 19ème, et qui a produit des chefs d’œuvre immortels dans la deuxième moitié (et quelques-uns ensuite). Et faire un chef d’œuvre avec du loufoque, reconnaissez la prouesse. « Voici le sabre, le sabre, le sabre de mon père. » « Ce roi barbu qui s’avance, bu qui s’avance. » C’est dérisoire et désopilant.

Alors c’est vrai que pour rester vivant, un répertoire doit se renouveler. L’opéra est un genre qui inspire toujours des compositeurs, même si les œuvres créées m’incitent à me tapoter le menton. Quand je pense à L’Echarpe rouge, de GEORGES APERGHIS, j’ai tendance à rigoler : un orchestre réduit à deux pianos et trois percussions, vouloir retracer toute l’histoire du communisme, le pari était de toute façon difficile à tenir. Mais Le Fou, de MARCEL LANDOWSKI, a beau mettre en scène le problème de la bombe atomique, ça reste d’un ennui mortel.

La cause en est que tout ça se prend terriblement au sérieux. On y sent poindre le nez du politiquement correct, de l’histoire édifiante, du moralisme consensuel et dégoulinant

Peut-être que l’opéra Wikileaks, en train de s’écrire autour des tribulations de monsieur JULIAN ASSANGE et de son site internet sulfureux, connaîtra le succès. Je me permets d'en douter. Toujours est-il que, bons ou mauvais, on écrit encore des opéras. Il n’en est pas de même de l’opérette. Après tout, peut-être son temps est-il passé ? En ce cas, deux petits mots à ajouter, et j’en aurai fini : de profundis.

Je me demande toutefois, au cas où l’opérette serait vraiment morte, si une certaine façon de s’amuser, qui lui était chevillée au corps, n’a pas également disparu corps et biens, entraînant ipso facto la mort de la forme dans laquelle elle s’exprimait. Je me demande au fond si ce n’est pas toute l’époque qui est devenue terriblement sérieuse, avec son insupportable visage marqué d’une gravité pénétrée de sa propre importance, et consciente de l’importance qu’il y a à ce que son propre masque tienne bon, imperturbable : « Comment pouvez-vous penser à vous amuser, vu les circonstances présentes ? ».

Cela sent terriblement son pasteur protestant. Et terriblement engoncé dans sa refingote noire au drap épais, comme on l'imagine dans quelque contrée anglo-saxonne. Cela sent très pesamment son indigeste « politiquement correct ».

Si c’est ça, j’ai une raison de plus pour ne pas apporter mon suffrage à la sinistre comédie qui se joue, dont le corps reptilien se resserre progressivement autour de la capacité respiratoire du vivant qui persiste. « Va petit âne, va de-ci de-là, cahin-caha, le picotin te récompensera ». Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : opérette, musique, spectacle, littérature, alban berg, philippe beaussant, le chevalier à la rose, jack lang, maurice yvain, albert willemetz, georges aperghis, marcel landowski, wikileaks