lundi, 02 mars 2015

MORT DE LA MÉLODIE

3

Dans le domaine de la musique, le cataclysme a été particulièrement brutal. J’ai tellement (de mon point de vue) abordé la question que j’ai l’impression de me répéter. Tant pis. Que s’est-il passé, dans la musique, par exemple avec le trio de l’école de Vienne (Schönberg, Berg, Webern) ?

Sans vouloir faire mon pédant, je pense à la frénésie d’innovation qui a touché la peinture, la musique et la poésie dans la deuxième moitié du 19ème siècle : la mélodie continue de Richard Wagner, le divisionnisme des couleurs de Claude Monet, le vers libre de Jules Laforgue.

Aujourd'hui, on appelle ça, de façon fort anodine, de "nouveaux moyens d'expression". A l'époque, c'était tout à fait déstabilisant. On s'est rendu compte qu'en fait, ça ne l'était pas plus que l'avènement de la civilisation industrielle dans son ensemble. Et cette révolution-là est sans doute la seule à avoir réussi, triomphé, à s'être imposée comme nouvel ordre mondial.

Tout le monde semble avoir admis, dans les milieux « informés », que ceux qui viennent après les prédécesseurs ont de ce fait le devoir de faire quelque chose de différent. D'oublier ce qui leur a été laissé par eux. D'ajouter par force quelque chose à l'héritage, dans un geste non dénué de rejet et de négation. On ne veut surtout pas imiter : il faut être soi-même !

L'évolution innovante était jusque-là une conséquence des activités humaines. L'innovation est devenue un but en soi, un objectif obsessionnel, le seul principe. Dans la grande compétition mondiale, l'innovation est une condition de la survie. « Développement personnel », c'est un impératif. « Deviens ce que tu es » est désormais un Graal. Quelle farce, quand on y pense, et quand on pèse la valeur d'un individu dans l'économie marchande.

Le schéma qui s’est imposé dans tous les esprits et dans tous les domaines de la civilisation est celui du Progrès, de l’évolution, du changement permanent : aller de l’avant. On ne sait pas vers quoi, mais allons-y, marchons. C’est le mot d’ordre, en fin de compte, dicté par le 20ème siècle. On en a vu les cataclysmes ailleurs que dans les guerres, la Bombe, les camps : la peinture abstraite, la poésie dadaïste, la musique sérielle. Table rase.

Conséquence dans les arts en général, et dans la musique en particulier : ce qui était le simple seuil d’un lieu où l’on entrait quand on acceptait de se faire initier (ou qu’on recevait l’éducation pour) est devenu un fossé qui n’a cessé de se creuser entre les faiseurs et le public. Les premiers ont cessé de produire en pensant que ce qu’ils faisaient était destiné à être ensuite vu, lu ou entendu par le second.

L’atelier du peintre, du poète et du compositeur sont devenus des laboratoires, où ils ont expérimenté des formules jusqu’alors inconnues. Orgueilleusement retirés derrière les parois de leurs vases clos, ils ont cessé de respirer le même air que le public, ils se sont alors considérés comme des inventeurs, des savants, touillant dans leurs cornues et autres athanors des alliages inédits de substances, pour voir ce qui en sortait. Avec l’espoir de pouvoir observer un jour, au fond de leur creuset, on ne sait quel or.

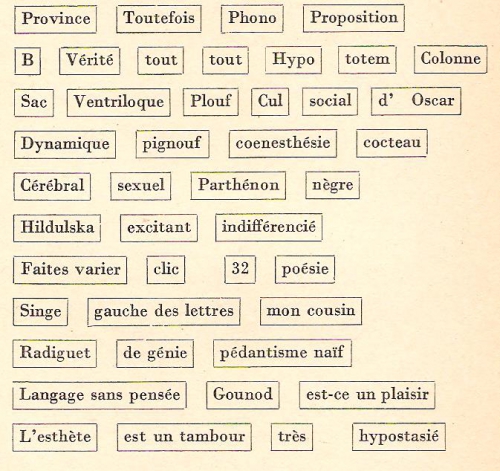

Dans le domaine musical, on a commencé par réduire en poussière la tonalité, l’agencement hiérarchique des intervalles, bref, tout ce qui avait fait de la musique, pendant quelques siècles, un bien commun aux musiciens et au public. Première manifestation de dadaïsme musical, comparable à la méthode de composition poétique de Tristan Tzara, qu’Henri Bosco tournait en dérision dans Pierre Lampédouze.

Bosco se paie la tête de Tzara, mais aussi du pape du surréalisme, André Breton : la dernière ligne est un classique "cadavre exquis".

Edgard Varèse poussa le bouchon un peu plus loin, dont on est prié de considérer le Désert de 1954 comme une œuvre musicale à part entière. Le langage musical a continué à « s’élargir », faisant feu de tout bois : l’électronique a permis à Martenot ou Theremine d’inventer vraiment de nouveaux sons, mais c’étaient d’abord des ingénieurs. Je me demande s’il n’y a pas un peu de sérendipité dans la mise au départ de leurs appareils. Les synthétiseurs de sons (Moog, Korg, Roland, …) sont des extensions de la chose.

Le dernier pas à franchir le fut par Pierre Schaeffer, qui a résumé son programme dans son Traité des objets musicaux. Rien que le titre indique assez l’intention du monsieur. Selon lui, dans la musicon (autre branche de l’arbre qui a donné l’arcon), tout est bon, à commencer par les sons possibles, que le magnétophone permettait d’enregistrer ce qu’on entendait dans la nature, dans la rue, dans les usines, etc.

On ne peut rien contre l’évolution, on n’a pas le droit de s’opposer au Progrès, à l’innovation, au perpétuel besoin humain d’inventer du nouveau. C’est ce qui se dit. Eh bien je dis non. Je refuse de faire mon colocataire du cataclysme artistique érigé en principe. Je refuse d’habiter dans des sons qui prennent mon oreille à rebrousse-poil.

Plus généralement, je tiens pour peu de chose tous les petits messieurs du monde de l’art qui, sous couleur de « création » et d’ « innovation », se font un métier de produire des œuvres, des spectacles « dérangeants » pour le destinataire, tous ces gens de théâtre aussi (opéra compris) qui croiraient déchoir s’ils n’imposaient pas au spectateur les multiples formes d’agression qui leur passent par l’esprit.

Leur arrogance est grande.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : désolé, il y aura un supplément.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, culture générale, arts, école de vienne, schönberg, anton webern, alban berg, richard wagner, claude monet, jules laforgue, henri bosco, pierre lampédouze, tristan tzara, andré breton, poème dada, edgard varèse déset, onde martenot, onde theremine, pierre schaeffer, traité des objets musicaux

lundi, 04 novembre 2013

HENRI BOSCO : HYACINTHE

HYACINTHE, de Henri Bosco.

En ouvrant ce livre, je me disais : « Enfin, m'y voilà arrivé ! Je vais enfin découvrir le fin mot de l'énigme !». Eh bien non. Que nenni ! Je dirais même que le mystère s'est épaissi, une fois le livre refermé.

Ce livre, je l’avais enfoui sous des piles. C’est en entreprenant des fouilles quasi-archéologiques que je suis tombé dessus. Manque de chance, c’était après en avoir acheté un autre exemplaire chez un bouquiniste. Remarquez que je ne me plains pas, parce que j’y apprends quelque chose. En effet, comme c’est non pas la 22ème, mais la 10ème édition, la liste des « Œuvres de Henri Bosco NRF » a la bonté de signaler, non seulement les œuvres que Gallimard n’édite pas, mais fait figurer pour chaque titre, entre parenthèses, l’année où il fut publié.

C’est ainsi que je découvre que Pierre Lampédouze, dont j’ai parlé très récemment, apparaît dès 1924, et donc qu’il précède Irénée (1928) que, excepté pour ce qui est du thème, je plaçais dans le même registre, mais avant. L’ordre est rétabli, ma conscience, désormais appuyée sur une certitude, en est tranquillisée. Et la chronologie présentée dans la notice wikipédia serait bien inspirée de mettre le nez en page 4 du bouquin.

Alors le livre, à présent. Et d’abord le personnage même d’Hyacinthe. Cette fille qu’on rencontre bien souvent dans les livres de Henri Bosco, soit qu’elle existe en chair et en os (si l’on peut dire) dans le récit, soit qu’elle soit, juste en passant, à peine évoquée comme un fantôme, ou comme une âme, cette fille donc est certainement le personnage le plus étrange qu’ait élaboré l’auteur. Je dirai même le plus fascinant.

Tante Martine, par lequel j’ai commencé mon parcours dans l’œuvre de Bosco (mais le dernier ouvrage publié de son vivant), montre, devant le « Mas de la Sirène », une bande de vingt Caraques, dominés par un vieillard, invoquer l’âme d’une femme qui serait prisonnière d’un arbre. On apprend dans Barboche qu’Hyacinthe a été enlevée à l’âge de huit ou dix ans, dans sa maison de La Saturnine.

Dans la maison mystérieuse dans la montagne où Pascalet est emmené, on croise encore une tribu de Caraques qui, cette fois, veulent brûler l’arbre dans lequel l’âme d’une femme est enfermée, au risque de provoquer un gigantesque incendie. On trouve ça dans Mon Compagnon de songe. Bon, je ne vais pas faire la liste. Disons que le thème de la gamine enlevée par un vieillard qui l'a vidée de son âme, désormais insérée dans un arbre, pour lui insuffler une nouvelle mémoire entièrement élaborée par ses soins, est récurrent dans les livres de Bosco, pour ne pas dire obsessionnel.

J’ignore tout des sources où l’auteur a puisé ce puissant fantasme, mais de toute évidence il y tient. Apparemment plus qu’à une simple clause de style. Faute d’éléments pour guider une éventuelle recherche, il est vain de s’interroger sur la signification de ce retour obstiné d’une image à ce point étrangère à nos habitudes rationnelles, pour ne pas dire totalement invraisemblable. Remarquez qu'à tout prendre on pourrait y voir une expérience de lavage de cerveau par l'hypnose (avec une dose de sorcellerie). Pourquoi pas ?

Et ce n’est pas le contenu du livre qui porte le nom de l’héroïne qui risque de nous éclairer. D’autant plus que le sujet principal semble fort éloigné : le narrateur (toujours un « je », cette fois anonyme, c’est là que Henri Bosco est le plus à l’aise et le plus fort) est parti pour une expérience intérieure, que le lecteur est invité à ressentir à son tour.

J’avoue que j’ai du mal à suivre Bosco dans ces voyages d’une âme à travers des états successifs, qui sont la manière dont son personnage prend conscience du monde qui l’entoure, de la présence des autres, de la matière dont est fait l’univers, mais aussi des couches d'être qu'il porte au fond de lui, et qu'il s'efforce d'amener au jour, strate par strate.

Le narrateur est venu habiter une vaste maison, « La Commanderie », dans un pays perdu : le plateau de Saint Gabriel. Ce qu’il vient chercher : une expérience profonde de la solitude, sans doute parce qu’il est à la recherche de lui-même. Ce livre est le récit d’une quête intérieure, et sans doute d’une quête de la transcendance. La seule personne avec qui il soit en contact (et encore !) est Mélanie Duterroy, qui vient trois fois par semaine, avec son chien Ragui (un indomptable), s’occuper du ménage et de la cuisine. A part ça, il est rigoureusement seul.

Enfin, pas assez rigoureusement, car non loin de chez lui, on aperçoit le mas de « La Geneste ». Il sait qu’il est occupé par un homme (on apprendra qu’il s’appelle Constantin Gloriot) et un vieux couple de domestiques, mais qu’il n’a jamais vus. La seule chose à voir est la lampe allumée chaque soir à une certaine fenêtre, et qui brille toute la nuit. Beaucoup d’interrogations s’ensuivent.

Le narrateur va même jusqu’à se demander si ce n’est pas le voisin qui occupe « La Commanderie » et lui-même qui occupe « La Geneste ». On dira qu’il a des troubles de l’identité. Je suis toujours assez réfractaire, hélas, à ces doutes qui, ici, ont tendance à se dédoubler, se démultiplier et s’ouvrir sur de nouvelles angoisses embrayées les unes dans les autres.

Cela ne s’arrange pas quand le narrateur découvre la zone des étangs, où il passe des heures étendu sur le dos à contempler, à écouter et à flairer. A se perdre dans des considérations abstraites dont le rôle est apparemment d’introduire au monde sinon mystique, du moins mystérieux dans lequel il se complaît. Un vieillard énigmatique va même jusqu’à le déposer un jour dans sa barque pour le redéposer sur une berge plus près de chez lui après lui avoir fait « faire un tour » sur les canaux. Pourquoi pas ? Le lecteur reste perplexe.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, henri bosco, hyacinthe, le jardin d'hyacinthe, tante martine, pierre lampédouze, barboche, lourmarin, mon compagnon de songe