samedi, 18 octobre 2025

LES MERVEILLES DE LA CONTEMPORAINE

« BEN QUOI, FAUT VIVRE AVEC SON TEMPS ! » (Dicton populaire).

***

Cyril Azouvi, L'Invention de la musique moderne, Perrin, 2025.

Un ami m'a fait lire le livre ci-dessus. Pour parler honnêtement, je n'y ai pas appris beaucoup de choses nouvelles à propos de la musique dite contemporaine. Une idée très juste, en revanche, figure dans le titre lui-même : le mot "invention". C'est très bien trouvé, car à bien y réfléchir, on peut en effet affirmer que toute la musique savante qui a été composée depuis le début du XXème siècle a été inventée, puisqu'elle extermine l'entier de l'ancien vocabulaire, de l'antique syntaxe et de la vénérable morphologie qui présidaient jusque-là.

Cyril Azouvi, qui déclare d'emblée un amour démesuré pour Le Sacre du printemps de Stravinsky, situe en deux endroits et deux dates de concerts le point de départ de cette révolution culturelle : Vienne, le 31 mars 1913 et Paris, le 29 mai de la même année. La différence ? L'auteur l'explique dans l'épilogue : après le choc vécu par les premiers auditeurs du Sacre, l'œuvre a entamé une longue carrière. Au point qu'elle fait désormais partie des "classiques" du XXème siècle et est régulièrement enregistrée et donnée en concert, tout comme Pétrouchka et L'Oiseau de feu, du même Stravinsky (même si c'est au détriment du reste de son œuvre hétéroclite et surabondante).

Pour le concert de Vienne, c'est une autre paire de manches, car après tout, avec toutes les innovations touchant les rythmes et la sauvagerie de l'atmosphère générale contenues dans Le Sacre, la musique du Russe restait grosso modo dans les clous de la tradition européenne (on dit ça rétrospectivement). Alors que de leur côté, Schönberg, Berg et Webern, les trois Viennois déboulent dans cette tradition comme des chiens dans un jeu de quilles.

Leur truc ? La déclaration universelle des droits des sons musicaux à une égalité radicale (Liberté-Egalité-N'importe quoi). Fini majeur / mineur, finie la tonalité, finie la mélodie, finies toutes les hiérarchies. Hugo, dans Les Contemplations, s'était vanté : « Je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire ». Schönberg était sans doute très fier d'avoir mis fin à la royauté absolue de la tonalité, et d'avoir fait à lui tout seul une sacrée révolution (si on est un peu masochiste, on peut se farcir son pensum Le Style et l'idée, Buchet-Chastel).

Mais l'histoire s'est vengée : Stravinsky est célébré, les soldats de l' « Ecole de Vienne », sont à peu près rayés des cadres. D'après Cyril Azouvi, une exception doit être faite pour le Concerto à la mémoire d'un ange d'Alban Berg : il trouve l'œuvre « magnifique et émouvante ». D'ailleurs, certains violonistes ne dédaignent pas de l'inscrire à leur répertoire (Frank Peter Zimmermann en mars 2025 à l'Auditorium de Lyon). L'œuvre est dédiée à Manon Gropius, fille de Gropius l'architecte et d'Alma Mahler, morte à l'âge de 20 ans (voir la belle narration de l'enterrement dans les souvenirs d'Elias Canetti).

Le dodécaphonisme et le sérialisme, voire le sérialisme intégral cher à Pierre Boulez — la série appliquée à tous les paramètre musicaux : timbre, hauteur, intensité, etc. —, ont amplement démontré que cette voie musicale était une impasse sans issue dont nul ne peut sortir. Et si grandiloquents que se montrent les thuriféraires de cet ayatollah de la musique, l'oreille humaine, dans sa simplicité, n'en veut pas. Boulez a beau citer dans sa deuxième sonate les quatre lettres sacrées B.A.C.H. (si bémol, la, do si bécarre), il le fait de façon si dissimulée que ça ressemble à une farce, une boutade en même temps qu'un grand écart.

Ce qui tue la musique à l'époque "contemporaine", c'est que son compositeur a effacé de ses perspectives l'auditeur potentiel. Il s'est retiré dans sa tour d'ivoire pour élaborer un univers de sons jamais ouïs auparavant. Terré au fond de son laboratoire, il est devenu un "chercheur", un expérimentateur, un théoricien, un concepteur, bref, un scientifique.

Pour lui, l'auditeur n'est qu'un cobaye sur lequel il fait des injections des substances nouvelles élaborées dans ses cornues et alambics. Ce n'est plus un musicien fier de pratiquer son art : il dirige maintenant un "Bureau Recherche et Développement" (R&D pour les initiés) qui s'apprête à mettre sur le marché un produit aux qualités incontestables et que le public est instamment prié d'apprécier.

A cet égard, les publics successifs du XXème siècle ont été particulièrement servis. Permettez que je retrace à grands traits selon quelle trajectoire se sont ajoutées les grandes innovations. Je peux, parce que j'ai étudié ça d'assez près en tant qu'auditeur empressé pendant trop longtemps. J'ai en effet emmené mes oreilles se balader dans tout ce qui se faisait de musique "audacieuse" à Lyon et autour. Et puis j'ai viré de bord. Je suis redevenu un rustre, mais par choix cette fois. J'ai expliqué ici en son temps la façon dont ça s'est passé. Bilan, disons "contrasté".

Alors voilà : d'abord la série de douze sons égaux. Attention, le résultat, c'est pas n'importe quoi, tout est savamment calculé. Rien de plus clair pour expliquer la chose que les opus 19 et 23 d'Arnold Schönberg : après ça, si vous n'êtes pas vacciné pour toujours contre le virus de la musiconnerie, c'est que vous êtes doté d'oreilles en acier inox, du genre de celles de Pierre Boulez, dont les adorateurs célèbrent le centenaire jusqu'au 31 décembre.

Lui, il avait une foi aveugle dans le Progrès, le vrai, le constant, le dur, l'éternel, à étendre à tous les domaines artistiques. C'est ainsi qu'on lui doit Le Marteau sans maître (à partir de l'œuvre poétique de René Char, vous savez, le poète qu'il faut être au moins sémioticien aguerri pour y avoir accès). Il a même inventé le "sérialisme intégral" (les notes, mais aussi tous les paramètres des sons). Avec son complice Stockhausen (ah, son quartet "Hélicoptère" !), il a longtemps régné en potentat et fait régner la terreur sur les salles de concert ou le festival de Donaueschingen. Tiens, essayez d'écouter sa deuxième sonate : vous verrez le bond que fait le tensiomètre.

Le problème, finalement, se résume à une espèce d' « extension du domaine de la lutte », tant en musique qu'en peinture et en poésie. Marcel Duchamp s'est occupé de liquider la création picturale en érigeant le moindre objet trivial en œuvre d'art. En poésie, le signifiant s'est affranchi de son signifié (cf., pour le pire, les poèmes "dada" d'Hugo Ball et de quelques autres).

Pour ce qui est du "domaine musical" (expression chère à Boulez), on ne s'est plus contenté des "sons musicaux" (produits par des instruments fabriqués exclusivement pour ça) : tous les sons devinrent dignes d'attention, qu'ils fussent électroniques (cf. Martenot ou Theremin), naturels ou produits par les activités humaines. Pour Pierre Schaeffer (Traité des objets musicaux, 1966), tout l'univers sonore dans lequel nous baignons au quotidien doit légitimement être appelé "musical".

De mon côté, après avoir fourré — inconsidérément, durablement et volontairement — mes guêtres dans toutes sortes d'univers violemment bariolés de la musique contemporaine, j'ai fini par en avoir assez des expériences de laboratoire, assez des recherches musicales fondées sur des calculs tarabiscotés, assez des théories et des concepts en matière de musique, assez des fabrications et des idées factices, assez des "sonnettes pour violon sale" et des bruits d'aspirateur (Jean-Louis Agobet).

Ce ras-le-bol m'est tombé dessus quand je me suis dit qu'après tout, ce qui compte dans la musique, c'est le plaisir sensoriel qu'elle produit. Or, après mes diverses explorations sur le territoire de musiques autres que strictement européennes d'avant le XX° siècle, j'en suis venu à cette intime conviction et conclusion que le socle de ce plaisir est tout entier contenu dans la mélodie et dans la consonance.

La mélodie comme chaîne de notes agréables à écouter, mais aussi que n'importe qui pourrait chanter. La consonance comme organisation harmonieuse des notes simultanées. Les spécialistes nomment la première "écriture horizontale" et la seconde "écriture verticale".

Bon, je ne vais pas recommencer des chapitres de récriminations qui ont par le passé alourdi la teneur de ce blog qui ne se voudrait pas si sérieux. Je finirai donc par trouver dans le livre de Cyril Azouvi l'issue de secours derrière laquelle les proscrits du plaisir musical (je veux dire celui du plus grand nombre) ont trouvé refuge : les concerts des vedettes de la chanson, de la pop, du rock et de toutes ces espèces sonores qui cultivent la mélodie et la consonance, fût-ce au prix de décibels et de murs de baffles surpuissants. Il suffit de se renseigner pour savoir que d'énormes foules se rassemblent autour des seigneurs musicaux d'aujourd'hui.

Azouvi dit ça dans la conclusion : il n'est jamais trop tard.

***

Note : Je cultive pour mon compte un certain nombre d'œuvres musicales composées dans des temps récents ou plus anciens. Depuis bientôt quinze ans que je tiens ici des propos sur pas mal de sujets à « Regarder, Ecouter, Lire » (un beau titre de Claude Lévi-Strauss, Plon, 1993), il m'est arrivé de semer ici ou là sur mon chemin les cailloux des noms de certains compositeurs dont certains travaux (jamais l'intégralité, comme bien on pense) ont su retenir mon oreille par les oreilles. Je peux citer Olivier Messiaen (Vingt Regards sur l'enfant Jésus), Gavin Bryars (The Sinking of the Titanic), Steve Reich (Different trains), Philip Glass (String quartets), tous les quatuors de Dimitri Shostakovitch, Terry Riley (In C, version du 25ème anniversaire), ... enfin bon, il y en a finalement pas mal.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, musique contemporaine, cyril azouvi, l'invention de la musique moderne, pierre boulez, pierre schaeffer, traité des objets musicaux, frank peter zimmermann, lyon, manon gropius, alma mahler, dodécaphonisme, sérialisme, sérialisme intégral, audirorium de lyon, marcel duchamp, schönberg le style et l'idée, stravinsky, concerto à la émoire d'un ange, le marteau sans maître, rené char

dimanche, 30 juin 2019

VARÈSE AVAIT TOUT COMPRIS

IL N'Y A PAS DE MUSIQUE SANS SONS,

MAIS IL Y A DES SONS SANS MUSIQUE.

Précision : j'ai pris Varèse pour faire le titre, mais il va de soi que le propos de ce billet s'adresse à tous les compositeurs du 20ème siècle, et même au-delà, aux autres artistes. L'idée générale est la suivante : pour avoir une idée de l'état moral de la civilisation actuelle et du soi-disant "Progrès" qui la guide et l'anime, regardez les œuvres des artistes, et écoutez les œuvres des compositeurs de musique savante.

***

Pelléas et Mélisande-1907, Le Sacre du printemps-1913, Désert-1954 : Claude Debussy, Igor Stravinsky, Edgar Varèse. Autant de scandales éclatés dans la France de la première moitié du 20ème siècle. Fontaine-1917, c’est l'urinoir signé R. Mutt, alias de Marcel Duchamp. Et vlan, encore un scandale. Merda d’artista-1961, c’est Piero Manzoni. Le gobelet d’urine, c’est je ne sais plus qui. Cloaca (la machine à faire caca), c'est Wim Delvoye en 2000. Derniers scandales en date : le « Vagin de la reine », d’Anish Kapoor à Versailles, les « Tulipes » de Jeff Koons, le « plug anal » de Paul Mc Carthy au milieu de la place Vendôme, j’arrête là.

Au théâtre, à l’opéra, on ne compte plus les metteurs en scène qui ont « dépoussiéré » les œuvres majeures du répertoire à coups d’attentats contre les « routines » d’un public « paresseux » et « encroûté », pour « nettoyer les écuries d’Augias » ou « faire souffler un vent nouveau » (rayer la mention inutile). Tiens, dans le Don Giovanni donné ces temps-ci à Strasbourg, Leporello met du poison dans les plats, Donna Anna jette du vin à la figure du séducteur et le Commandeur devient barman : vous le sentez, « l'air frais et vivifiant » ?

Dans le domaine esthétique tout entier, l’histoire du 20ème siècle est jalonnée par les pierres blanches des scandales. Les milieux artistiques, qu’on disait conservateurs, se sont mis au goût du jour et ont adopté le langage cérébral qui convient pour donner à toutes sortes de nouveautés le poids de l’intellect. On s’est mis à idolâtrer les avant-gardes et à guetter l’inouï et le jamais vu. Tous les arts sont touchés par ce phénomène, mais je parlerai ici principalement du domaine musical.

Les beaux esprits qui se font des piquouses à l’air du temps, et tombent dans tous les panneaux pour avoir l’air bien informés, en tirent argument pour en conclure que, quand une œuvre est novatrice, elle commence par « heurter les sensibilités », mais finit toujours par devenir un « classique », sur le refrain : « On s’habitue à tout ». C'est parfois vrai, mais loin d’être la règle (tiens, pour voir si vous le trouvez « classique », essayez la "première" de Déserts de Varèse (27'15") en 1954, et accrochez-vous, je parie que le Sacre de Stravinsky prendra des airs de Mozart. Frank Zappa admirait Varèse).

Ce qui est amusant, c'est que Varèse, qui avait peut-être prévu l'accueil "festif", se débrouille pour qu'il y ait par épisodes plus de bruit sur la scène que dans la salle.

Et le public, dans tout ça ? Eh bien le public, lui, dans sa plus grande partie, est resté sur place. Pendant que les arts (musique, peinture, etc.) montaient dans le TGV et prenaient la voie rectiligne et scintillante de la modernité, le public en restait au pas mesuré du laboureur à sa charrue, derrière son cheval, les sabots dans la glèbe. Et la technique ne l’a pas aidé, on peut le dire, à accélérer l’allure, contrairement à ce qu’on pourrait penser a priori.

Car la technique au 20ème siècle, en plus de donner des moyens révolutionnaires aux compositeurs (qui se sont jetés dessus comme des prédateurs affamés : onde Martenot, Theremine, magnétophone, sampler, etc.), a apporté au public tout ce qu’il fallait pour entretenir son naturel conservatisme esthétique. D’abord la radio, puis la télévision, qui caressent forcément l’auditeur dans le sens du poil ; mais aussi la conservation (enregistrement) et la reproduction (disques) de la musique en train de se faire : ça paraît inconcevable aujourd’hui, mais il fallait auparavant sortir de chez soi pour entendre de la musique, ou alors la pratiquer soi-même pour en faire à la maison.

Du coup, la musique en train de se donner en concert en direct a perdu de sa prégnance et de sa surface commerciale (je ne parle pas du rap). Ce qu’on appelle « musique contemporaine » est devenu une option parmi cent cinquante autres, puisque, grâce à la technique, toutes les musiques sont devenues « contemporaines ».

Et par la vertu des moyens de reproduction, toutes les musiques ont acquis les vertus domestiques de la consommation individuelle, voire solitaire, pour ne pas dire égoïste. Et les étiquettes (on pourrait dire « compartiments », « cases », « ghettos », …), dans les rayons « musique » de la FNAC, se sont mises à proliférer et se multiplier. Pierre Bouteiller avait mis un "s" à "musique" quand il dirigeait l'antenne musicale publique (ceci pour dire que l'élite intellectuelle se fait volontiers la messagère de tout ce qui voudrait la voir morte et en enfer).

Pour ce qui est des musiques savantes, je veux parler des avant-gardes, tout ce beau monde a décidé d’oublier le grand public et d’en revenir à la bonne vieille doctrine de « l’art pour l’art » : moi l’artiste, moi le compositeur, j'oublie que la musique est faite pour être entendue et appréciée par des oreilles humaines, je suis désormais l'explorateur des possibles, l’expérimentateur des formes, le chercheur en blouse blanche, je combine et fabrique au fond de mon laboratoire, j’en sors pour offrir mes trouvailles au monde, et tant pis pour les mélomanes, qui n’ont qu’à me suivre, s’ils ne sont pas trop fossilisés dans une tradition paralysante. Une petite élite d’amateurs préoccupés de « vivre avec leur temps », ça me suffira.

Aparté : j’ai longtemps fait partie de ces gens-là. Je n’en éprouve ni honte ni fierté : cela fut. Cela n'est plus. J'en ai gardé de fort rares prédilections. Mais le plus souvent, je suis obligé de fermer les écoutilles, en me demandant pourquoi les compositeurs modernes et d'aujourd'hui ont banni de leurs préoccupations l'intention de procurer à leurs auditeurs une émotion musicale. Comme s'il était interdit désormais au public d'éprouver du plaisir, et pourquoi pas, de la jouissance. Dans l'immense majorité de sa production, la musique contemporaine déteste le plaisir. (ajouté le 5 juillet)

Le grand public a réagi avec bon sens et à-propos : il a déserté les salles, se disant qu’on ne paie pas son billet d’entrée pour se faire marcher sur les tympans par des bataillons de sons chaussés de bottes à clous (ou inversement, pour chercher dans une botte de foin trois pets inodores qui se courent après). Les directeurs de salles et programmateurs de concerts ont fini par comprendre. En sadiques modérés, ils ont adopté la stratégie du sandwich : une tranche de Stockhausen entre une Quatrième de Beethoven et une Ouverture de Mozart, convaincus qu’à la longue le public s’y fera : « Nous avons les moyens de vous faire aimer la contemporaine » (dit - presque - le SS "Papa Schulz"-Francis Blanche dans Babette s'en va-t-en guerre).

Mais globalement, disons-le, le grand public a résisté à ce qu'il n'arrivait pas à comprendre. C'est un fait : pour entrer dans la musique contemporaine, il faut quelques clés. En particulier, il ne faut pas ignorer que la musique a quelque chose à voir avec le mouvement de l'histoire. Il faut se faire une idée des grandes "problématiques" touchant la tonalité, la mélodie, les timbres, les instruments, la notion d'œuvre (pièces aléatoires de Boucourechliev et autres), l'auditoire (cf. le célèbre 4'33" de Jogn Cage) et autres fantaisies théoriques.

Or le grand public n'avait pas une vue très claire des bouleversements intervenus dans la réalité globale du monde. L'époque, et donc la musique étaient radicalement nouvelles. Quelques révolutions bien réelles avaient eu lieu, changeant de fond en comble les conditions de l'existence et des productions esthétiques. Que peut-on chanter, que peut-on écrire, après deux guerres mondiales, après la bombe atomique, après Auschwitz ? Sûrement pas l'adagio d'Albinoni. L'histoire était passée par là.

En vociférant contre le compositeur qui, selon lui, massacre la "musique", le grand public se trompe de cible (idem en peinture : "Un gamin de cinq ans en ferait autant") : c’est contre l’époque capable d'engendrer de tels monstres, que devraient s’élever les récriminations. Bizarrement, l'auditeur supporte aisément la réalité générale dans laquelle il vit, mais hurle contre des objets esthétiques qui n'en sont que les produits.

Il faut s'en convaincre : la musique contemporaine a tout compris du temps dans lequel elle est composée : elle porte très naturellement les clameurs politiques, les tumultes guerriers, les misères noires, les drames affreux, le chaos sensoriel et l'anarchie conceptuelle qui ont pris les commandes de l'humanité. Il n'y a plus des sons proprement musicaux et spécifiquement organisés sortis d'instruments fabriqués pour ça.

Tous les sons sont devenus égaux, y compris ceux qu'on appelait "bruits" avant que Pierre Schaeffer n'en fasse des "objets musicaux". Par exemple, j'avais assisté à une répétition où les jeunes violonistes, obéissant à Ivo Malec, devaient frapper (pas trop fort, mais "a tempo") le bois de l'instrument avec le bois de l'archet ("Musique nouvelle", Lyon, 1981). Bien des compositeurs sont arrivés à faire pire. Le 20ème siècle ne pouvait pas espérer mieux pour le domaine musical que ce champ de batailles.

La musique faite au 20ème siècle, qui porte tous les bruits et toutes les fureurs du monde, ressemble trait pour trait au siècle où elle a vu le jour (oui, je sais qu'on est au 21ème). Pleine de vacarmes, d'horreurs et de tortures sans précédent, elle est en parfaite adéquation avec lui. C'est l'attitude face au siècle qui doit façonner l'attitude face aux arts, et c'est encore loin d'être le cas. Comme s'il y avait une césure entre les deux. A moins que l'auditeur ne vive dans une bulle protectrice.

Berg, Schönberg, Prokofiev, Partch, Ligeti, Stockhausen, Boulez, Gubaidulina, Barraqué, Schwarz, Xénakis, Penderecki, Nancarrow, Zimmermann, Webern, Boucourechliev, Cage, Berio, Kagel, Greif et tous les autres, ils ont tout compris au siècle, et ils ont composé la musique qui entrait le plus fort en résonance avec lui. Et le grand public, sans même s'en rendre compte, étranger à toutes ces musiques de son temps, vit hors de son propre siècle.

Le grand public n’a pas compris que s’il juge insupportable beaucoup de la musique contemporaine, c’est parce que c’est le siècle qui est insupportable, et que la musique ne fait que l'exprimer. Alors que lui, grand public, qui veut continuer à supporter l'existence, continue à vivre comme si étaient réunies comme avant toutes les conditions pour vivre harmonieusement. Le grand public a mis la tête dans le sable. Les tumultes, les rages, les catastrophes peuvent bien se déchaîner, le grand public se déchaîne quant à lui contre les œuvres qui, dans leur forme ou dans leur contenu, le mettent face à cette réalité sauvage.

Le monde est enragé, mais « la vie continue ». La réalité peut devenir atroce, mais il faut pouvoir continuer à dormir le cœur en paix et à passer des repas tranquilles. Et si, pour mon compte personnel, je déteste une majeure partie de ce qui se fait en musique savante aujourd’hui, c’est parce que je l'inclus dans le tableau d'ensemble. Je sais que notre temps est de moins en moins présentable et habitable (ce qui ne m'empêche pas de jouir de ma petite existence).

J’ai une fois pour toutes cessé d’adhérer à l’ignoble fiction du « Progrès », et cette antipathie va aussi, bien évidemment, aux œuvres qui en sont le fruit. Je coupe le son lorsque viennent les « mercredis de la contemporaine » sur France Musique, sauf en de très rares occasions où, en pleine célébration du culte des sons, du bruit et de la fureur, je vois se dessiner le visage d’une vraie mélodie qui me susurre à l’oreille : « Non, tout n’est pas perdu ».

Voilà ce que je dis, moi.

***

Quelques phrases d'un baratin que j'avais pondu ici même le 9 décembre 2015. Je n'ai guère progressé.

Qui adhère avec enthousiasme à l’époque, est logiquement gourmand d’art contemporain, de musique contemporaine. Qui est rebuté par l’art contemporain, en toute logique, devrait diriger sa vindicte contre l’époque dont celui-ci est issu, et non pas seulement contre l'art qu'elle produit..

L’art contemporain découle de son époque. Tout ce qui apparaît minable dans l’art contemporain découle logiquement du minable de l’époque qui le produit. Ce n’est pas l’art qui pèche : c’est l’époque. Nous avons l’art que notre époque a mérité. Quand la laideur triomphe, c’est que l’époque désire la laideur.

Mais si l’on admet que c’est l’époque qui produit cet art déféqué, c’est moins l’art qui est à dénoncer que l’époque qui l’a vu et fait naître, tout entière.

Mais il y a une certaine continuité. Ajouté le 9 août 2019.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, edgar varèse, stockhausen, france musique, france musique, claude debussy, pelléas et mélisande, igor stravinsky, le sacre du printemps, varèse déserts 1954, marcel duchamp, ready-made, merda d'artista, jeff koons, paul mc carthy, wolfgang amadeus mozart, don giovanni, art contemporain, arcon, pierre bouteiller, john cage, boucourechliev, pierre schaeffer, traité des objets musicaux

lundi, 02 mars 2015

MORT DE LA MÉLODIE

3

Dans le domaine de la musique, le cataclysme a été particulièrement brutal. J’ai tellement (de mon point de vue) abordé la question que j’ai l’impression de me répéter. Tant pis. Que s’est-il passé, dans la musique, par exemple avec le trio de l’école de Vienne (Schönberg, Berg, Webern) ?

Sans vouloir faire mon pédant, je pense à la frénésie d’innovation qui a touché la peinture, la musique et la poésie dans la deuxième moitié du 19ème siècle : la mélodie continue de Richard Wagner, le divisionnisme des couleurs de Claude Monet, le vers libre de Jules Laforgue.

Aujourd'hui, on appelle ça, de façon fort anodine, de "nouveaux moyens d'expression". A l'époque, c'était tout à fait déstabilisant. On s'est rendu compte qu'en fait, ça ne l'était pas plus que l'avènement de la civilisation industrielle dans son ensemble. Et cette révolution-là est sans doute la seule à avoir réussi, triomphé, à s'être imposée comme nouvel ordre mondial.

Tout le monde semble avoir admis, dans les milieux « informés », que ceux qui viennent après les prédécesseurs ont de ce fait le devoir de faire quelque chose de différent. D'oublier ce qui leur a été laissé par eux. D'ajouter par force quelque chose à l'héritage, dans un geste non dénué de rejet et de négation. On ne veut surtout pas imiter : il faut être soi-même !

L'évolution innovante était jusque-là une conséquence des activités humaines. L'innovation est devenue un but en soi, un objectif obsessionnel, le seul principe. Dans la grande compétition mondiale, l'innovation est une condition de la survie. « Développement personnel », c'est un impératif. « Deviens ce que tu es » est désormais un Graal. Quelle farce, quand on y pense, et quand on pèse la valeur d'un individu dans l'économie marchande.

Le schéma qui s’est imposé dans tous les esprits et dans tous les domaines de la civilisation est celui du Progrès, de l’évolution, du changement permanent : aller de l’avant. On ne sait pas vers quoi, mais allons-y, marchons. C’est le mot d’ordre, en fin de compte, dicté par le 20ème siècle. On en a vu les cataclysmes ailleurs que dans les guerres, la Bombe, les camps : la peinture abstraite, la poésie dadaïste, la musique sérielle. Table rase.

Conséquence dans les arts en général, et dans la musique en particulier : ce qui était le simple seuil d’un lieu où l’on entrait quand on acceptait de se faire initier (ou qu’on recevait l’éducation pour) est devenu un fossé qui n’a cessé de se creuser entre les faiseurs et le public. Les premiers ont cessé de produire en pensant que ce qu’ils faisaient était destiné à être ensuite vu, lu ou entendu par le second.

L’atelier du peintre, du poète et du compositeur sont devenus des laboratoires, où ils ont expérimenté des formules jusqu’alors inconnues. Orgueilleusement retirés derrière les parois de leurs vases clos, ils ont cessé de respirer le même air que le public, ils se sont alors considérés comme des inventeurs, des savants, touillant dans leurs cornues et autres athanors des alliages inédits de substances, pour voir ce qui en sortait. Avec l’espoir de pouvoir observer un jour, au fond de leur creuset, on ne sait quel or.

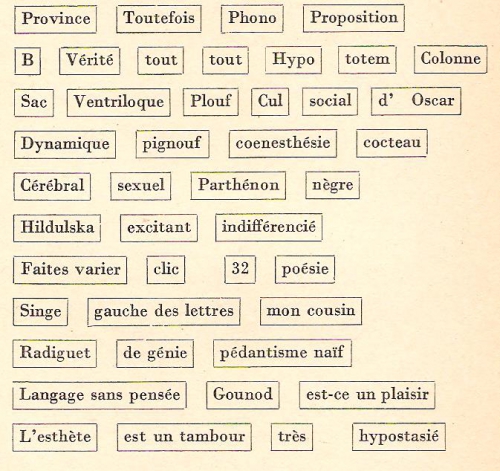

Dans le domaine musical, on a commencé par réduire en poussière la tonalité, l’agencement hiérarchique des intervalles, bref, tout ce qui avait fait de la musique, pendant quelques siècles, un bien commun aux musiciens et au public. Première manifestation de dadaïsme musical, comparable à la méthode de composition poétique de Tristan Tzara, qu’Henri Bosco tournait en dérision dans Pierre Lampédouze.

Bosco se paie la tête de Tzara, mais aussi du pape du surréalisme, André Breton : la dernière ligne est un classique "cadavre exquis".

Edgard Varèse poussa le bouchon un peu plus loin, dont on est prié de considérer le Désert de 1954 comme une œuvre musicale à part entière. Le langage musical a continué à « s’élargir », faisant feu de tout bois : l’électronique a permis à Martenot ou Theremine d’inventer vraiment de nouveaux sons, mais c’étaient d’abord des ingénieurs. Je me demande s’il n’y a pas un peu de sérendipité dans la mise au départ de leurs appareils. Les synthétiseurs de sons (Moog, Korg, Roland, …) sont des extensions de la chose.

Le dernier pas à franchir le fut par Pierre Schaeffer, qui a résumé son programme dans son Traité des objets musicaux. Rien que le titre indique assez l’intention du monsieur. Selon lui, dans la musicon (autre branche de l’arbre qui a donné l’arcon), tout est bon, à commencer par les sons possibles, que le magnétophone permettait d’enregistrer ce qu’on entendait dans la nature, dans la rue, dans les usines, etc.

On ne peut rien contre l’évolution, on n’a pas le droit de s’opposer au Progrès, à l’innovation, au perpétuel besoin humain d’inventer du nouveau. C’est ce qui se dit. Eh bien je dis non. Je refuse de faire mon colocataire du cataclysme artistique érigé en principe. Je refuse d’habiter dans des sons qui prennent mon oreille à rebrousse-poil.

Plus généralement, je tiens pour peu de chose tous les petits messieurs du monde de l’art qui, sous couleur de « création » et d’ « innovation », se font un métier de produire des œuvres, des spectacles « dérangeants » pour le destinataire, tous ces gens de théâtre aussi (opéra compris) qui croiraient déchoir s’ils n’imposaient pas au spectateur les multiples formes d’agression qui leur passent par l’esprit.

Leur arrogance est grande.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : désolé, il y aura un supplément.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, culture générale, arts, école de vienne, schönberg, anton webern, alban berg, richard wagner, claude monet, jules laforgue, henri bosco, pierre lampédouze, tristan tzara, andré breton, poème dada, edgard varèse déset, onde martenot, onde theremine, pierre schaeffer, traité des objets musicaux