samedi, 18 octobre 2025

LES MERVEILLES DE LA CONTEMPORAINE

« BEN QUOI, FAUT VIVRE AVEC SON TEMPS ! » (Dicton populaire).

***

Cyril Azouvi, L'Invention de la musique moderne, Perrin, 2025.

Un ami m'a fait lire le livre ci-dessus. Pour parler honnêtement, je n'y ai pas appris beaucoup de choses nouvelles à propos de la musique dite contemporaine. Une idée très juste, en revanche, figure dans le titre lui-même : le mot "invention". C'est très bien trouvé, car à bien y réfléchir, on peut en effet affirmer que toute la musique savante qui a été composée depuis le début du XXème siècle a été inventée, puisqu'elle extermine l'entier de l'ancien vocabulaire, de l'antique syntaxe et de la vénérable morphologie qui présidaient jusque-là.

Cyril Azouvi, qui déclare d'emblée un amour démesuré pour Le Sacre du printemps de Stravinsky, situe en deux endroits et deux dates de concerts le point de départ de cette révolution culturelle : Vienne, le 31 mars 1913 et Paris, le 29 mai de la même année. La différence ? L'auteur l'explique dans l'épilogue : après le choc vécu par les premiers auditeurs du Sacre, l'œuvre a entamé une longue carrière. Au point qu'elle fait désormais partie des "classiques" du XXème siècle et est régulièrement enregistrée et donnée en concert, tout comme Pétrouchka et L'Oiseau de feu, du même Stravinsky (même si c'est au détriment du reste de son œuvre hétéroclite et surabondante).

Pour le concert de Vienne, c'est une autre paire de manches, car après tout, avec toutes les innovations touchant les rythmes et la sauvagerie de l'atmosphère générale contenues dans Le Sacre, la musique du Russe restait grosso modo dans les clous de la tradition européenne (on dit ça rétrospectivement). Alors que de leur côté, Schönberg, Berg et Webern, les trois Viennois déboulent dans cette tradition comme des chiens dans un jeu de quilles.

Leur truc ? La déclaration universelle des droits des sons musicaux à une égalité radicale (Liberté-Egalité-N'importe quoi). Fini majeur / mineur, finie la tonalité, finie la mélodie, finies toutes les hiérarchies. Hugo, dans Les Contemplations, s'était vanté : « Je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire ». Schönberg était sans doute très fier d'avoir mis fin à la royauté absolue de la tonalité, et d'avoir fait à lui tout seul une sacrée révolution (si on est un peu masochiste, on peut se farcir son pensum Le Style et l'idée, Buchet-Chastel).

Mais l'histoire s'est vengée : Stravinsky est célébré, les soldats de l' « Ecole de Vienne », sont à peu près rayés des cadres. D'après Cyril Azouvi, une exception doit être faite pour le Concerto à la mémoire d'un ange d'Alban Berg : il trouve l'œuvre « magnifique et émouvante ». D'ailleurs, certains violonistes ne dédaignent pas de l'inscrire à leur répertoire (Frank Peter Zimmermann en mars 2025 à l'Auditorium de Lyon). L'œuvre est dédiée à Manon Gropius, fille de Gropius l'architecte et d'Alma Mahler, morte à l'âge de 20 ans (voir la belle narration de l'enterrement dans les souvenirs d'Elias Canetti).

Le dodécaphonisme et le sérialisme, voire le sérialisme intégral cher à Pierre Boulez — la série appliquée à tous les paramètre musicaux : timbre, hauteur, intensité, etc. —, ont amplement démontré que cette voie musicale était une impasse sans issue dont nul ne peut sortir. Et si grandiloquents que se montrent les thuriféraires de cet ayatollah de la musique, l'oreille humaine, dans sa simplicité, n'en veut pas. Boulez a beau citer dans sa deuxième sonate les quatre lettres sacrées B.A.C.H. (si bémol, la, do si bécarre), il le fait de façon si dissimulée que ça ressemble à une farce, une boutade en même temps qu'un grand écart.

Ce qui tue la musique à l'époque "contemporaine", c'est que son compositeur a effacé de ses perspectives l'auditeur potentiel. Il s'est retiré dans sa tour d'ivoire pour élaborer un univers de sons jamais ouïs auparavant. Terré au fond de son laboratoire, il est devenu un "chercheur", un expérimentateur, un théoricien, un concepteur, bref, un scientifique.

Pour lui, l'auditeur n'est qu'un cobaye sur lequel il fait des injections des substances nouvelles élaborées dans ses cornues et alambics. Ce n'est plus un musicien fier de pratiquer son art : il dirige maintenant un "Bureau Recherche et Développement" (R&D pour les initiés) qui s'apprête à mettre sur le marché un produit aux qualités incontestables et que le public est instamment prié d'apprécier.

A cet égard, les publics successifs du XXème siècle ont été particulièrement servis. Permettez que je retrace à grands traits selon quelle trajectoire se sont ajoutées les grandes innovations. Je peux, parce que j'ai étudié ça d'assez près en tant qu'auditeur empressé pendant trop longtemps. J'ai en effet emmené mes oreilles se balader dans tout ce qui se faisait de musique "audacieuse" à Lyon et autour. Et puis j'ai viré de bord. Je suis redevenu un rustre, mais par choix cette fois. J'ai expliqué ici en son temps la façon dont ça s'est passé. Bilan, disons "contrasté".

Alors voilà : d'abord la série de douze sons égaux. Attention, le résultat, c'est pas n'importe quoi, tout est savamment calculé. Rien de plus clair pour expliquer la chose que les opus 19 et 23 d'Arnold Schönberg : après ça, si vous n'êtes pas vacciné pour toujours contre le virus de la musiconnerie, c'est que vous êtes doté d'oreilles en acier inox, du genre de celles de Pierre Boulez, dont les adorateurs célèbrent le centenaire jusqu'au 31 décembre.

Lui, il avait une foi aveugle dans le Progrès, le vrai, le constant, le dur, l'éternel, à étendre à tous les domaines artistiques. C'est ainsi qu'on lui doit Le Marteau sans maître (à partir de l'œuvre poétique de René Char, vous savez, le poète qu'il faut être au moins sémioticien aguerri pour y avoir accès). Il a même inventé le "sérialisme intégral" (les notes, mais aussi tous les paramètres des sons). Avec son complice Stockhausen (ah, son quartet "Hélicoptère" !), il a longtemps régné en potentat et fait régner la terreur sur les salles de concert ou le festival de Donaueschingen. Tiens, essayez d'écouter sa deuxième sonate : vous verrez le bond que fait le tensiomètre.

Le problème, finalement, se résume à une espèce d' « extension du domaine de la lutte », tant en musique qu'en peinture et en poésie. Marcel Duchamp s'est occupé de liquider la création picturale en érigeant le moindre objet trivial en œuvre d'art. En poésie, le signifiant s'est affranchi de son signifié (cf., pour le pire, les poèmes "dada" d'Hugo Ball et de quelques autres).

Pour ce qui est du "domaine musical" (expression chère à Boulez), on ne s'est plus contenté des "sons musicaux" (produits par des instruments fabriqués exclusivement pour ça) : tous les sons devinrent dignes d'attention, qu'ils fussent électroniques (cf. Martenot ou Theremin), naturels ou produits par les activités humaines. Pour Pierre Schaeffer (Traité des objets musicaux, 1966), tout l'univers sonore dans lequel nous baignons au quotidien doit légitimement être appelé "musical".

De mon côté, après avoir fourré — inconsidérément, durablement et volontairement — mes guêtres dans toutes sortes d'univers violemment bariolés de la musique contemporaine, j'ai fini par en avoir assez des expériences de laboratoire, assez des recherches musicales fondées sur des calculs tarabiscotés, assez des théories et des concepts en matière de musique, assez des fabrications et des idées factices, assez des "sonnettes pour violon sale" et des bruits d'aspirateur (Jean-Louis Agobet).

Ce ras-le-bol m'est tombé dessus quand je me suis dit qu'après tout, ce qui compte dans la musique, c'est le plaisir sensoriel qu'elle produit. Or, après mes diverses explorations sur le territoire de musiques autres que strictement européennes d'avant le XX° siècle, j'en suis venu à cette intime conviction et conclusion que le socle de ce plaisir est tout entier contenu dans la mélodie et dans la consonance.

La mélodie comme chaîne de notes agréables à écouter, mais aussi que n'importe qui pourrait chanter. La consonance comme organisation harmonieuse des notes simultanées. Les spécialistes nomment la première "écriture horizontale" et la seconde "écriture verticale".

Bon, je ne vais pas recommencer des chapitres de récriminations qui ont par le passé alourdi la teneur de ce blog qui ne se voudrait pas si sérieux. Je finirai donc par trouver dans le livre de Cyril Azouvi l'issue de secours derrière laquelle les proscrits du plaisir musical (je veux dire celui du plus grand nombre) ont trouvé refuge : les concerts des vedettes de la chanson, de la pop, du rock et de toutes ces espèces sonores qui cultivent la mélodie et la consonance, fût-ce au prix de décibels et de murs de baffles surpuissants. Il suffit de se renseigner pour savoir que d'énormes foules se rassemblent autour des seigneurs musicaux d'aujourd'hui.

Azouvi dit ça dans la conclusion : il n'est jamais trop tard.

***

Note : Je cultive pour mon compte un certain nombre d'œuvres musicales composées dans des temps récents ou plus anciens. Depuis bientôt quinze ans que je tiens ici des propos sur pas mal de sujets à « Regarder, Ecouter, Lire » (un beau titre de Claude Lévi-Strauss, Plon, 1993), il m'est arrivé de semer ici ou là sur mon chemin les cailloux des noms de certains compositeurs dont certains travaux (jamais l'intégralité, comme bien on pense) ont su retenir mon oreille par les oreilles. Je peux citer Olivier Messiaen (Vingt Regards sur l'enfant Jésus), Gavin Bryars (The Sinking of the Titanic), Steve Reich (Different trains), Philip Glass (String quartets), tous les quatuors de Dimitri Shostakovitch, Terry Riley (In C, version du 25ème anniversaire), ... enfin bon, il y en a finalement pas mal.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, musique contemporaine, cyril azouvi, l'invention de la musique moderne, pierre boulez, pierre schaeffer, traité des objets musicaux, frank peter zimmermann, lyon, manon gropius, alma mahler, dodécaphonisme, sérialisme, sérialisme intégral, audirorium de lyon, marcel duchamp, schönberg le style et l'idée, stravinsky, concerto à la émoire d'un ange, le marteau sans maître, rené char

mercredi, 17 février 2016

GEORGES PEREC

2/2

2/2

Le génie qui fait de Perec un cas absolument particulier, c’est qu’il réunit (parmi d’autres) deux capacités très différentes, opposées ou complémentaires : d’une part, une invraisemblable virtuosité combinatoire, qui en a fait un maître du palindrome, du lipogramme, des mots croisés, etc., mais aussi l’ingénieux artisan de divers jeux qu’il proposa pendant un temps à la revue Ça m’intéresse. Et puis, un merveilleux sens de l'approximation phonétique, capable de lui fournir le fameux « les gnocchis, c'est l'automne », à partir du célèbre et socratique "gnôthi séauton" du temple de Delphes.

D’autre part, une sensibilité hors du commun qui le met à l’affût de tout ce qui se présente à lui de la réalité. Sa curiosité est insatiable. On se dit parfois que son Graal à lui, c’est « l’aleph » de Jorge Luis Borges, le « Tout dans l’Un », cette sorte de pierre lumineuse dissimulée sous la marche d’une cave banale, mais qui, quand on l’examine de près, montre l’univers entier en train de défiler dans la totalité multiple de ses espaces et de ses temps (je m’étonne en passant que l’index, à la fin du Georges Perec de David Bellos, ne comporte que trois (+ 1) occurrences du nom de l’auteur de Buenos Aires ; mais bon).

Et par-dessus tout ça, Perec vous donne en étrenne la vulnérabilité à vif de son existence d’enfant juif qui a eu la chance, réfugié à Villard-de-Lans, d’échapper au nazisme. A noter, dans la biographie de Bellos, la différence qu’il note entre l’occupation du Vercors par les Italiens et le moment où les Allemands vont les remplacer, beaucoup plus organisés et déterminés.

Le génie de Georges Perec, donc, a pu prendre son envol grâce au carcan des contraintes formelles. Comme s’il avait eu besoin d’un cadre qui lui servît de bercail. Cela suffit-il à fabriquer du « poétique » ? Le biographe David Bellos semble le croire (voir p.689 de son Georges Perec). Personnellement, j’ai un peu de mal : Alphabets, La Clôture, qui rassemblent des « poèmes », appartiennent de façon trop évidente à de la littérature expérimentale.

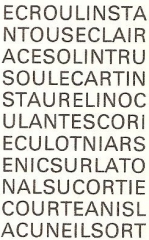

Exemple d' « ulcérations ».

Si si ! C'est un poème, on vous dit !

Perec était, hélas, un adepte de la musique dodécaphonique d’Arnold Schönberg. J’expliquerais volontiers cet égarement du goût par sa tournure d’esprit particulière, qui met la combinatoire au cœur du processus de création. Or, la musique sérielle a été conçue dès le départ comme une machine combinatoire qui, en plaçant tous les sons de la gamme à égalité (abandon de la tonalité, ce principe qui les organise a priori), multiplie mathématiquement les possibilités d’arrangements des sons entre eux, ce qui ne pouvait que plaire à l’écrivain. Les arts en général, la littérature en particulier, envisagés sous l'angle de leur potentiel infini d'innovation formelle, promue au rang d'un idéal considéré en lui-même et pour lui-même. L'impasse, quoi.

Par-dessus le marché, Perec était sans doute séduit, dans le dodécaphonisme, par la notion de contrainte : le fait d’établir une succession de douze sons, puis de la triturer dans tous les sens (forme droite, rétrograde, miroir, miroir du rétrograde) fait obligatoirement penser aux « onzains hétérogrammatiques », structure à partir de laquelle il élaborait ses poèmes. Que le résultat musical ou poétique soit impénétrable à l’auditeur ou au lecteur lambda, peu importe : il reste toujours à l'artiste le contentement d’avoir réalisé une prouesse.

Tant pis pour moi, que cette priorité exagérée accordée à la forme aurait plutôt tendance à décourager. Je ne conteste pas, du reste, le fait que Perec ait eu besoin de contraintes structurelles pour y loger ses propres contenus (j’ai entendu de la bouche même d’Harry Mathews, son meilleur ami, que sans les contraintes oulipiennes, Perec n’aurait pas été Perec), mais je maintiens qu’on ne saurait lire, par exemple, La Disparition comme n’importe quel autre roman : qu’on le veuille ou non, l’effet de fascination provoqué par le procédé est un obstacle puissant.

David Bellos le dit d'ailleurs lui-même, à propos du grand palindrome de Perec : « Les facultés critiques y sont en effet paralysées par la connaissance de la contrainte formelle ; lorsque l'on sait qu'il s'agit d'un palindrome géant, on a tendance à ne plus voir que cette structure palindromique » (p.451). Que vaut, en effet, un texte ainsi obtenu ? Qu'en reste-t-il littérairement si on lui ôte la contrainte ? Bonnes questions.

Mais attention, il serait stupide de prétendre que le travail de Perec est purement formel : W ou le souvenir d'enfance, Un Homme qui dort sont des livres qui touchent le lecteur. Hormis les machines à produire du texte (palindrome, "ulcérations", etc.), véritables hérissons d'obstacles à la lecture, Georges Perec est certainement un cas unique, par la façon qu'il a d'habiter, d'animer et de faire vivre des structures, en y insufflant de la substance vitale.

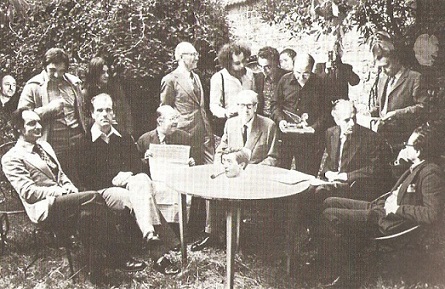

Mais il y a autre chose, au sujet de la forme et de la structure : que des gens savants et facétieux se rassemblent pour ouvrir un laboratoire (Oulipo) pour élaborer des machines littéraires, c’est typique d’un certain rapport à la modernité : le même rapport d’adhésion au principe d’innovation qu’on observe tout au long du 20ème siècle dans tous les arts. Il est vrai qu'introduire la machine dans la production de l'art avait été envisagé par Alfred Jarry : on trouve en effet dans Faustroll (XXXIV, Clinamen) : « ... Cependant, après qu'il n'y eut plus personne au monde, la Machine à Peindre, animée à l'intérieur d'un système de ressorts sans masse, tournait en azimut dans le hall de fer du Palais des Machines ... etc. ». Allons, Jarry annonçait bien le 20ème siècle.

Ainsi, les peintres se sont libérés du carcan des techniques picturales de représentation pour mettre en évidence, au choix, la ligne, la surface, la toile, la couleur, la matière, et même la salle d’exposition ou le visiteur. Cela a donné « l’art contemporain ». De même, certains musiciens ont pratiqué le « sérialisme intégral » (touchant cette fois tous les paramètres musicaux : hauteurs, timbres, intensités, durées, …). En simplifiant, cela a donné la « musique contemporaine ». J’ai dit ce que j’en pense il y a déjà quelque temps (du 6 au 17 décembre 2015).

De même l’Oulipo, en prétendant en finir avec le subjectivisme de la littérature courante (l’ « inspiration », le « génie », stéréotypes bêtement entachés de romantisme et d'affectivité), en plaçant sur le devant de la scène les diverses logiques formelles (les "machines") mises au point par les écrivains, en faisant des rouages et tubulures du moteur un objet de recherche en soi, a donné l’illusion à tout un chacun qu’un créateur sommeillait peut-être en lui.

On peut aussi dire que l'Oulipo, en inventant le "délassement intelligent", met entre parenthèses la gravité sérieuse du savoir universitaire, le temps d'une récréation où puissent s'ébattre les intellectuels. N'ai-je pas entendu Jean Lescure (la méthode "S+7") glisser à son vieux compère Noël Arnaud (Alfred Jarry, Dragée haute, ...) : « Alors, on va oulipoter ? » ? Bon, la récréation, ce n'est tout de même pas le bac à sable, mais il y a quand même de l'enfance là-dedans.

On a vu ensuite les recherches de l'Oulipo croître et embellir, au point que l'invention de contraintes nouvelles semble être devenue, à part entière, un genre littéraire autonome (aux dernières nouvelles on en est au n°225 de la "Bibliothèque oulipienne"). Certains voient là une « démocratisation ». Je crois plutôt que l'aspect ludique des exercices oulipiens explique pour une large part leur popularité : à quoi servirait, dans la littérature, qu'un auteur produise un ouvrage fondé sur une contrainte inventée par un autre ? Il aurait bonne mine, oui. L'auteur de la contrainte serait en droit de l'accuser de plagiat : un comble !

Il y a de la frénésie égalitariste dans les fondements de l’Oulipo. J'y vois aussi, paradoxalement, un bel exemple de snobisme littéraire, même si les fondateurs et les premiers membres (les dix-huit de LA photo) furent exempts, je crois, de cette bassesse. Il reste que l'Oulipo a inventé cette bête étrange : l'égalitarisme snob. L'oxymore nouveau est arrivé.

J'ai tendance à voir là la simple exploitation d'un filon : après le cul de sac, il n'y a qu'à continuer à creuser pour continuer à faire tourner la machine. La contrainte pour la contrainte, en quelque sorte. Comme une belle machine qui tourne toute seule, à vide, pour le seul plaisir de tourner. A quand la contrainte permettant de produire des contraintes nouvelles (la contrainte au carré) ? Comme quoi, l'Oulipo est comme la plupart des organisations : il a du mal à envisager sa propre disparition. L'Internationale Situationniste de Guy Debord fait figure d'exception.

Et puis je n’y peux rien : la pullulation de ce qu’il est convenu d’appeler « ateliers d’écriture » a quelque chose de déprimant à mes yeux. Vous voulez écrire ? On va vous apprendre. Cette mode qui a été importée des Etats-Unis (où l'on apprend à pondre des romans aussi contondants que des pavés) tend à sacraliser l’idée de procédés littéraires : devenez écrivain en vingt leçons, vous voyez le genre. Au choix, la méthode Assimyl ou le livre de recettes de cuisine. Cela permet à des petits malins de se donner le beau rôle. Certains en ont tiré des sources de revenus, et il suffit d’écouter l’émission « Des papous dans la tête », sur France Culture, pour assister au spectacle ennuyeux de gens savants payés pour offrir un spectacle laborieux de divertissement fastidieux. Et pour tout dire pénible.

Georges Perec, soyons-en sûr, n’aurait pas participé aux « Papous dans la tête ». Quoique ...

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, revue ça m'intéresse, gnôthi séauton, jorge luis borges l'aleph, david bellos georges perec, perec alphabets, perec ulcérations, perec la clôture, musique, arnold schönberg, onzains hétérogrammatiques, perec la disparition, harry mathews, palindrome, perec un homme qui dort, w ou le souvenir d'enfance, oulipo, raymond queneau, françois le lionnais, sérialisme intégral, jean lescure, noël arnaud, bibliothèque oulipienne, guy debord internationale situationniste, des papous dans la tête, france culture, alfred jarry, gestes et opinions du docteur faustroll, clinamen