mercredi, 17 février 2016

GEORGES PEREC

2/2

2/2

Le génie qui fait de Perec un cas absolument particulier, c’est qu’il réunit (parmi d’autres) deux capacités très différentes, opposées ou complémentaires : d’une part, une invraisemblable virtuosité combinatoire, qui en a fait un maître du palindrome, du lipogramme, des mots croisés, etc., mais aussi l’ingénieux artisan de divers jeux qu’il proposa pendant un temps à la revue Ça m’intéresse. Et puis, un merveilleux sens de l'approximation phonétique, capable de lui fournir le fameux « les gnocchis, c'est l'automne », à partir du célèbre et socratique "gnôthi séauton" du temple de Delphes.

D’autre part, une sensibilité hors du commun qui le met à l’affût de tout ce qui se présente à lui de la réalité. Sa curiosité est insatiable. On se dit parfois que son Graal à lui, c’est « l’aleph » de Jorge Luis Borges, le « Tout dans l’Un », cette sorte de pierre lumineuse dissimulée sous la marche d’une cave banale, mais qui, quand on l’examine de près, montre l’univers entier en train de défiler dans la totalité multiple de ses espaces et de ses temps (je m’étonne en passant que l’index, à la fin du Georges Perec de David Bellos, ne comporte que trois (+ 1) occurrences du nom de l’auteur de Buenos Aires ; mais bon).

Et par-dessus tout ça, Perec vous donne en étrenne la vulnérabilité à vif de son existence d’enfant juif qui a eu la chance, réfugié à Villard-de-Lans, d’échapper au nazisme. A noter, dans la biographie de Bellos, la différence qu’il note entre l’occupation du Vercors par les Italiens et le moment où les Allemands vont les remplacer, beaucoup plus organisés et déterminés.

Le génie de Georges Perec, donc, a pu prendre son envol grâce au carcan des contraintes formelles. Comme s’il avait eu besoin d’un cadre qui lui servît de bercail. Cela suffit-il à fabriquer du « poétique » ? Le biographe David Bellos semble le croire (voir p.689 de son Georges Perec). Personnellement, j’ai un peu de mal : Alphabets, La Clôture, qui rassemblent des « poèmes », appartiennent de façon trop évidente à de la littérature expérimentale.

Exemple d' « ulcérations ».

Si si ! C'est un poème, on vous dit !

Perec était, hélas, un adepte de la musique dodécaphonique d’Arnold Schönberg. J’expliquerais volontiers cet égarement du goût par sa tournure d’esprit particulière, qui met la combinatoire au cœur du processus de création. Or, la musique sérielle a été conçue dès le départ comme une machine combinatoire qui, en plaçant tous les sons de la gamme à égalité (abandon de la tonalité, ce principe qui les organise a priori), multiplie mathématiquement les possibilités d’arrangements des sons entre eux, ce qui ne pouvait que plaire à l’écrivain. Les arts en général, la littérature en particulier, envisagés sous l'angle de leur potentiel infini d'innovation formelle, promue au rang d'un idéal considéré en lui-même et pour lui-même. L'impasse, quoi.

Par-dessus le marché, Perec était sans doute séduit, dans le dodécaphonisme, par la notion de contrainte : le fait d’établir une succession de douze sons, puis de la triturer dans tous les sens (forme droite, rétrograde, miroir, miroir du rétrograde) fait obligatoirement penser aux « onzains hétérogrammatiques », structure à partir de laquelle il élaborait ses poèmes. Que le résultat musical ou poétique soit impénétrable à l’auditeur ou au lecteur lambda, peu importe : il reste toujours à l'artiste le contentement d’avoir réalisé une prouesse.

Tant pis pour moi, que cette priorité exagérée accordée à la forme aurait plutôt tendance à décourager. Je ne conteste pas, du reste, le fait que Perec ait eu besoin de contraintes structurelles pour y loger ses propres contenus (j’ai entendu de la bouche même d’Harry Mathews, son meilleur ami, que sans les contraintes oulipiennes, Perec n’aurait pas été Perec), mais je maintiens qu’on ne saurait lire, par exemple, La Disparition comme n’importe quel autre roman : qu’on le veuille ou non, l’effet de fascination provoqué par le procédé est un obstacle puissant.

David Bellos le dit d'ailleurs lui-même, à propos du grand palindrome de Perec : « Les facultés critiques y sont en effet paralysées par la connaissance de la contrainte formelle ; lorsque l'on sait qu'il s'agit d'un palindrome géant, on a tendance à ne plus voir que cette structure palindromique » (p.451). Que vaut, en effet, un texte ainsi obtenu ? Qu'en reste-t-il littérairement si on lui ôte la contrainte ? Bonnes questions.

Mais attention, il serait stupide de prétendre que le travail de Perec est purement formel : W ou le souvenir d'enfance, Un Homme qui dort sont des livres qui touchent le lecteur. Hormis les machines à produire du texte (palindrome, "ulcérations", etc.), véritables hérissons d'obstacles à la lecture, Georges Perec est certainement un cas unique, par la façon qu'il a d'habiter, d'animer et de faire vivre des structures, en y insufflant de la substance vitale.

Mais il y a autre chose, au sujet de la forme et de la structure : que des gens savants et facétieux se rassemblent pour ouvrir un laboratoire (Oulipo) pour élaborer des machines littéraires, c’est typique d’un certain rapport à la modernité : le même rapport d’adhésion au principe d’innovation qu’on observe tout au long du 20ème siècle dans tous les arts. Il est vrai qu'introduire la machine dans la production de l'art avait été envisagé par Alfred Jarry : on trouve en effet dans Faustroll (XXXIV, Clinamen) : « ... Cependant, après qu'il n'y eut plus personne au monde, la Machine à Peindre, animée à l'intérieur d'un système de ressorts sans masse, tournait en azimut dans le hall de fer du Palais des Machines ... etc. ». Allons, Jarry annonçait bien le 20ème siècle.

Ainsi, les peintres se sont libérés du carcan des techniques picturales de représentation pour mettre en évidence, au choix, la ligne, la surface, la toile, la couleur, la matière, et même la salle d’exposition ou le visiteur. Cela a donné « l’art contemporain ». De même, certains musiciens ont pratiqué le « sérialisme intégral » (touchant cette fois tous les paramètres musicaux : hauteurs, timbres, intensités, durées, …). En simplifiant, cela a donné la « musique contemporaine ». J’ai dit ce que j’en pense il y a déjà quelque temps (du 6 au 17 décembre 2015).

De même l’Oulipo, en prétendant en finir avec le subjectivisme de la littérature courante (l’ « inspiration », le « génie », stéréotypes bêtement entachés de romantisme et d'affectivité), en plaçant sur le devant de la scène les diverses logiques formelles (les "machines") mises au point par les écrivains, en faisant des rouages et tubulures du moteur un objet de recherche en soi, a donné l’illusion à tout un chacun qu’un créateur sommeillait peut-être en lui.

On peut aussi dire que l'Oulipo, en inventant le "délassement intelligent", met entre parenthèses la gravité sérieuse du savoir universitaire, le temps d'une récréation où puissent s'ébattre les intellectuels. N'ai-je pas entendu Jean Lescure (la méthode "S+7") glisser à son vieux compère Noël Arnaud (Alfred Jarry, Dragée haute, ...) : « Alors, on va oulipoter ? » ? Bon, la récréation, ce n'est tout de même pas le bac à sable, mais il y a quand même de l'enfance là-dedans.

On a vu ensuite les recherches de l'Oulipo croître et embellir, au point que l'invention de contraintes nouvelles semble être devenue, à part entière, un genre littéraire autonome (aux dernières nouvelles on en est au n°225 de la "Bibliothèque oulipienne"). Certains voient là une « démocratisation ». Je crois plutôt que l'aspect ludique des exercices oulipiens explique pour une large part leur popularité : à quoi servirait, dans la littérature, qu'un auteur produise un ouvrage fondé sur une contrainte inventée par un autre ? Il aurait bonne mine, oui. L'auteur de la contrainte serait en droit de l'accuser de plagiat : un comble !

Il y a de la frénésie égalitariste dans les fondements de l’Oulipo. J'y vois aussi, paradoxalement, un bel exemple de snobisme littéraire, même si les fondateurs et les premiers membres (les dix-huit de LA photo) furent exempts, je crois, de cette bassesse. Il reste que l'Oulipo a inventé cette bête étrange : l'égalitarisme snob. L'oxymore nouveau est arrivé.

J'ai tendance à voir là la simple exploitation d'un filon : après le cul de sac, il n'y a qu'à continuer à creuser pour continuer à faire tourner la machine. La contrainte pour la contrainte, en quelque sorte. Comme une belle machine qui tourne toute seule, à vide, pour le seul plaisir de tourner. A quand la contrainte permettant de produire des contraintes nouvelles (la contrainte au carré) ? Comme quoi, l'Oulipo est comme la plupart des organisations : il a du mal à envisager sa propre disparition. L'Internationale Situationniste de Guy Debord fait figure d'exception.

Et puis je n’y peux rien : la pullulation de ce qu’il est convenu d’appeler « ateliers d’écriture » a quelque chose de déprimant à mes yeux. Vous voulez écrire ? On va vous apprendre. Cette mode qui a été importée des Etats-Unis (où l'on apprend à pondre des romans aussi contondants que des pavés) tend à sacraliser l’idée de procédés littéraires : devenez écrivain en vingt leçons, vous voyez le genre. Au choix, la méthode Assimyl ou le livre de recettes de cuisine. Cela permet à des petits malins de se donner le beau rôle. Certains en ont tiré des sources de revenus, et il suffit d’écouter l’émission « Des papous dans la tête », sur France Culture, pour assister au spectacle ennuyeux de gens savants payés pour offrir un spectacle laborieux de divertissement fastidieux. Et pour tout dire pénible.

Georges Perec, soyons-en sûr, n’aurait pas participé aux « Papous dans la tête ». Quoique ...

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, revue ça m'intéresse, gnôthi séauton, jorge luis borges l'aleph, david bellos georges perec, perec alphabets, perec ulcérations, perec la clôture, musique, arnold schönberg, onzains hétérogrammatiques, perec la disparition, harry mathews, palindrome, perec un homme qui dort, w ou le souvenir d'enfance, oulipo, raymond queneau, françois le lionnais, sérialisme intégral, jean lescure, noël arnaud, bibliothèque oulipienne, guy debord internationale situationniste, des papous dans la tête, france culture, alfred jarry, gestes et opinions du docteur faustroll, clinamen

jeudi, 17 décembre 2015

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 12/9

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS :

ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL

(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)

POST-SCRIPTUM

Combien de « Justes » à Sodome ?

3

Je garde Benjamin Britten pour son ample et magnifique War

Je garde Benjamin Britten pour son ample et magnifique War requiem, à cause des poèmes que Wilfred Owen avait écrit dans les tranchées de 14-18, avant de mourir le 4 novembre 1918 (est-il permis de mourir le 4 novembre 1918 ?). Mais je garde aussi son Quatuor opus 4 (Simple Symphony), à cause de la splendide « Sentimental Saraband ».

requiem, à cause des poèmes que Wilfred Owen avait écrit dans les tranchées de 14-18, avant de mourir le 4 novembre 1918 (est-il permis de mourir le 4 novembre 1918 ?). Mais je garde aussi son Quatuor opus 4 (Simple Symphony), à cause de la splendide « Sentimental Saraband ».

Le War Requiem de Britten appelle aussitôt le très beau Requiem

Le War Requiem de Britten appelle aussitôt le très beau Requiem für einen jungen Dichter, de Bernd Alois Zimmermann, ce suicidé de 1970 qui a composé de la musique sévère, parfois brutale et angoissée, mais d’une exigence formelle impeccable. Et qui touche, par sa force et sa sincérité. Toujours dans ce qui prend à la gorge, j’aime faire un tour du côté de Krzysztof Penderecki et de son Thrène pour les victimes d’Hiroshima.

für einen jungen Dichter, de Bernd Alois Zimmermann, ce suicidé de 1970 qui a composé de la musique sévère, parfois brutale et angoissée, mais d’une exigence formelle impeccable. Et qui touche, par sa force et sa sincérité. Toujours dans ce qui prend à la gorge, j’aime faire un tour du côté de Krzysztof Penderecki et de son Thrène pour les victimes d’Hiroshima.

D’Arnold Schönberg, dont j'ai eu raison de dire beaucoup de mal, je sauve malgré tout La Nuit transfigurée, mais dans la version originale pour sextuor à cordes proposée par le

D’Arnold Schönberg, dont j'ai eu raison de dire beaucoup de mal, je sauve malgré tout La Nuit transfigurée, mais dans la version originale pour sextuor à cordes proposée par le quatuor Talich (augmenté). Il faut dire que c’est son opus 4 : il n’avait pas encore eu sa crise de démence atonale. Et dans la foulée, je récupère le Quatuor n°4,

quatuor Talich (augmenté). Il faut dire que c’est son opus 4 : il n’avait pas encore eu sa crise de démence atonale. Et dans la foulée, je récupère le Quatuor n°4,  intitulé « Buczak », de Philip Glass, par le Kronos Quartet : aussi bizarre que ça puisse paraître, les arpèges et l’impression de répétition ont une superbe tenue de route. Ajoutez-y, dans le même mouvement et toujours par le Kronos, le Quatuor Different trains de Steve Reich.

intitulé « Buczak », de Philip Glass, par le Kronos Quartet : aussi bizarre que ça puisse paraître, les arpèges et l’impression de répétition ont une superbe tenue de route. Ajoutez-y, dans le même mouvement et toujours par le Kronos, le Quatuor Different trains de Steve Reich.

De Gavin Bryars, si vous perdez patience à l’écoute de Jesus blood

De Gavin Bryars, si vous perdez patience à l’écoute de Jesus blood never failed me yet (74’45"), avec la voix d’un authentique « tramp », et Tom Waits à la fin, rabattez-vous sur The Sinking of the Titanic, superbe et presque religieuse évocation du naufrage, que vous pourriez vous croire accompagner dans sa descente aux enfers. Ensuite, le petit Te Deum d’Arvo Pärt, pour se détendre : si ça ne casse pas trois pattes à un canard, ça ne fait pas de mal, c’est du contemporain consensuel.

never failed me yet (74’45"), avec la voix d’un authentique « tramp », et Tom Waits à la fin, rabattez-vous sur The Sinking of the Titanic, superbe et presque religieuse évocation du naufrage, que vous pourriez vous croire accompagner dans sa descente aux enfers. Ensuite, le petit Te Deum d’Arvo Pärt, pour se détendre : si ça ne casse pas trois pattes à un canard, ça ne fait pas de mal, c’est du contemporain consensuel.

Plus nerveux, plus viril pourraient dire certains, est Játékok de György Kurtág, que je retiens, entre autres, à cause de quelques transcriptions de Jean-Sébastien Bach, qui sonnent comme des hommages ou comme le paiement d’une dette. Kurtág est un homme à respecter.

Plus nerveux, plus viril pourraient dire certains, est Játékok de György Kurtág, que je retiens, entre autres, à cause de quelques transcriptions de Jean-Sébastien Bach, qui sonnent comme des hommages ou comme le paiement d’une dette. Kurtág est un homme à respecter.

Je voudrais clore ce palmarès personnel par quelques compositeurs français d’aujourd’hui qui ont marqué mon oreille au cours du temps. Charles Ravier a écrit une curieuse et passionnante Liturgie pour un Dieu mort, alias « formulaire pour une déambulation processionnelle de sons d’après des thèmes poétiques de Jean-Pierre Colas. Langage imaginaire de la cantillation réalisé et adapté par Sylvie Artel ».

Je voudrais clore ce palmarès personnel par quelques compositeurs français d’aujourd’hui qui ont marqué mon oreille au cours du temps. Charles Ravier a écrit une curieuse et passionnante Liturgie pour un Dieu mort, alias « formulaire pour une déambulation processionnelle de sons d’après des thèmes poétiques de Jean-Pierre Colas. Langage imaginaire de la cantillation réalisé et adapté par Sylvie Artel ».

Jacques Rebotier a écrit quant à lui un Requiem de haute qualité, qui se distingue par le texte très étonnant et très beau de Valère Novarina, une « Secrète » que le compositeur a insérée dans le Benedictus : « Entre un homme apportant son cadavre. (…) Cadavre de moi ici présent en pensée, te voici face à Dieu, je te dis : je suis un homme qui vient apporter sa mort et son cadavre au Dieu vivant … ». Le mécréant que je suis reste ému et fasciné (vieille nostalgie ?) par la croyance des croyants, ainsi que par la force des formes esthétiques qu’elle est capable de produire quand elle est profonde et authentique.

Jacques Rebotier a écrit quant à lui un Requiem de haute qualité, qui se distingue par le texte très étonnant et très beau de Valère Novarina, une « Secrète » que le compositeur a insérée dans le Benedictus : « Entre un homme apportant son cadavre. (…) Cadavre de moi ici présent en pensée, te voici face à Dieu, je te dis : je suis un homme qui vient apporter sa mort et son cadavre au Dieu vivant … ». Le mécréant que je suis reste ému et fasciné (vieille nostalgie ?) par la croyance des croyants, ainsi que par la force des formes esthétiques qu’elle est capable de produire quand elle est profonde et authentique.

Philippe Hersant, entre autres œuvres (sa production est variée), a composé le remarquable Lebenslauf (« Six mélodies sur des poèmes de Hölderlin »), fait pour la voix de Sharon Cooper, accompagnée par l’ensemble Alternance d’Arturo Tamayo.

Philippe Hersant, entre autres œuvres (sa production est variée), a composé le remarquable Lebenslauf (« Six mélodies sur des poèmes de Hölderlin »), fait pour la voix de Sharon Cooper, accompagnée par l’ensemble Alternance d’Arturo Tamayo.

Je manifesterai encore quelques tendresses pour les « Dix-huit madrigaux (1995-96) » de Philippe Fénelon, d’après les Elégies de Duino, de René-Maria Rilke. L’ensemble Les Jeunes solistes, dirigé par Rachid Safir (un ancien de A Sei voci, de l'énorme, du proéminent, du regretté Bernard Fabre-Garrus) fait merveille. Des

madrigaux (1995-96) » de Philippe Fénelon, d’après les Elégies de Duino, de René-Maria Rilke. L’ensemble Les Jeunes solistes, dirigé par Rachid Safir (un ancien de A Sei voci, de l'énorme, du proéminent, du regretté Bernard Fabre-Garrus) fait merveille. Des  mêmes interprètes, j’en profite pour mentionner le drôle de disque « L’Homme armé », placé sous la double égide « Dufay / Pécou », qui développe une impeccable « Messe "L’Homme armé" » de Guillaume Dufay, mais farcie de pertinentes "Interventions" de Thierry Pécou, et suivie d’une assez belle œuvre (L’Homme armé) de Thierry Pécou tout seul.

mêmes interprètes, j’en profite pour mentionner le drôle de disque « L’Homme armé », placé sous la double égide « Dufay / Pécou », qui développe une impeccable « Messe "L’Homme armé" » de Guillaume Dufay, mais farcie de pertinentes "Interventions" de Thierry Pécou, et suivie d’une assez belle œuvre (L’Homme armé) de Thierry Pécou tout seul.

Et puis je conclurai, mais en avouant l’incomplétude forcée de ce palmarès qui, sinon, aurait paru fastidieux à tout le monde, par le choix de deux œuvres contemporaines qui m’ont fait faire halte dans leur oasis. Je veux parler de Dichterliebesreigentraum, de Henri Pousseur, malgré le métal parfois cinglant de la voix de Marianne Pousseur.

sinon, aurait paru fastidieux à tout le monde, par le choix de deux œuvres contemporaines qui m’ont fait faire halte dans leur oasis. Je veux parler de Dichterliebesreigentraum, de Henri Pousseur, malgré le métal parfois cinglant de la voix de Marianne Pousseur.

Je veux aussi parler de l’étonnante œuvre électro-acoustique de Denis Dufour : Notre Besoin de consolation est impossible à rassasier. Le texte, bref mais saisissant, est celui que l’écrivain Stig Dagerman a écrit peu de temps avant de rendre, très volontairement, son âme à l’univers (comme le bon roi Dagobert de la chanson de Charles Trenet). Je suis toujours incapable d’évaluer la validité des sons que l’auteur a posés sur ce texte magistral, mais je salue la dignité de la démarche de ce compositeur qui marche (du moins "marchait", quand je l'ai croisé) toujours pieds nus, dit-il, pour rester en toute circonstance en contact direct avec la VIBRATION DU MONDE.

Je veux aussi parler de l’étonnante œuvre électro-acoustique de Denis Dufour : Notre Besoin de consolation est impossible à rassasier. Le texte, bref mais saisissant, est celui que l’écrivain Stig Dagerman a écrit peu de temps avant de rendre, très volontairement, son âme à l’univers (comme le bon roi Dagobert de la chanson de Charles Trenet). Je suis toujours incapable d’évaluer la validité des sons que l’auteur a posés sur ce texte magistral, mais je salue la dignité de la démarche de ce compositeur qui marche (du moins "marchait", quand je l'ai croisé) toujours pieds nus, dit-il, pour rester en toute circonstance en contact direct avec la VIBRATION DU MONDE.

Voilà, pour ce qui est de la musique au 20ème siècle, quelques-uns parmi les « Justes » qui me semblent ne pas avoir cédé à la frénésie de l'innovation formelle à tout prix ; ne pas avoir tenté de détruire l'esthétique musicale par l'exploration dadaïste de ses contextes potentiels ; ne pas s'être contentés d'expérimenter tous les possibles offerts par l'évolution (je ne dis pas le "progrès") technologique du monde, juste pour voir quel "objet sonore" ça donne ; et ne jamais avoir oublié que ce n'est pas à l'oreille de s'adapter aux moindres caprices d'alchimistes des compositeurs, mais que c'est à la musique d'aller chercher l'oreille pour lui proposer l'écho de l'univers (quelle que soit cette entité) que l'artiste a pressenti au-dessus de lui et qu'il se donne pour tâche de transmettre. Je reste sur cette conviction : la personne du compositeur de la musique s’adresse-t-elle (ou non) à la personne de l’auditeur qui reçoit celle-ci, pour lui dire quelque chose dont il croit sincèrement que ça devrait l'intéresser ?

C’est, définitivement, pour moi, la « Ligne de Partage des Eaux ».

Voilà ce que je dis, moi.

Note : les deux billets qui précèdent font assez « Tableau d'Honneur » pour me dissuader d'en faire autant pour les arts visuels. Pour ce qui est des peintres contemporains qui, à mes yeux, méritent de figurer parmi les « Justes », c'est-à-dire qui n'ont pas renoncé à la tâche de se colleter avec la pâte de couleur (je rappelle que le calamiteux Andy Warhol disait lui-même qu'il trouvait ça "trop difficile", d'où la dérive de la pratique de l'art du peintre en direction du concept, de l'idée, de l'abstraction, de l'intellect et, pour finir, de la marchandise et de toute la veulerie que ça implique), le lecteur peut consulter les billets que j'ai consacrés à quelques-uns entre fin mars et début avril 2014. Et puis ici ou là.

09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique contemporaine, art contemporain, benjamin britten, war requiem, quatuor simple symphony, bernd alis zimmermann, requiem pour un jeune poète, requiem für einnen jungen dichter, krzysztof penderecki, threnody for the victims of hiroshima, arnold schönberg, kronos quartet, quatuor talich, la nuit transfigurée, philip glass, quatuor different trains, steve reich, gavin bryars, jesus blood never failed me yet, the sinking of titanic, arvo pärt te deum, györgy kurtag jatekok, charles ravier, liturgie pour un dieu mort, jacques rebotier requiem, valère novarina, philippe hersant lebenslauf, rainer maria rilke, philippe fénelon, ensemble a sei voci, bernard fabre-garrus, rachid safir, les jeunes solistes safir, élégies de duino, guillaume dufay, messe l'homme armé, thierry pécou, henri pousseur, denis dufour, stig dagerman, notre besoin de consolation est impossible à rassasier

samedi, 12 décembre 2015

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS

ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL

(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)

7/9

Du pré carré de la propriété intellectuelle (ou "Art et Image de Marque").

Nulle nostalgie dans tout ça, je vous assure. Simplement un regard effaré, abasourdi sur le monde réel et sur le monde de l’art tels qu’ils se fabriquent, jour après jour, avec une constance proprement effrayante. Au 20ème siècle, les artistes (musique, peinture, poésie, sculpture, architecture, …) se sont mis à « s’exprimer », à développer des « formes-sens » qui leur fussent propres, chacun avec son langage à lui, sa « grammaire » à lui, son « vocabulaire » à lui. Leur marque de fabrique, la raison pour laquelle certains noms brillent d’un éclat particulier au firmament esthétique, c’est leur capacité à synthétiser tout ce qui se faisait autour d’eux, jusqu’à faire de leur travail quelque chose qui a été considéré à la fois comme unique et comme supérieur, voire emblématique.

Les « écoles » en -isme sont devenues des tendances, des « groupes », voire des « courants » aux contours flous et aux étiquettes fluctuantes : Cobra, Factory, Support / Surface, Fluxus, Abstraction lyrique, Nuagisme, Figuration narrative, Pop art, Expressionnisme abstrait, Art performance, Installations, … Ce qui a fait de Picasso un cas si particulier, le grand homme du 20ème siècle, c’est d’abord sa longévité (mort à 91 ans, ça aide), et aussi une énergie créative démesurée et une voracité hors du commun, qui lui ont permis de ne faire qu’une bouchée de toutes les tendances successives, au fur et à mesure de leur apparition, et de donner à chacune un état d’accomplissement qu’elle n’aurait jamais pu espérer. Tout en ne s’interdisant pas d’en créer autant de personnelles. C’est sûr, Picasso est incontournable : cela fait-il de lui un des plus grands artistes de l’histoire de l’art ? Je me permets d’en douter fortement (au 19ème siècle, Victor Hugo aussi fut "incontournable". "Hélas", ajoutait André Gide).

Avec la mondialisation montante, chaque musicien, pour écouter tout ce qui passait à portée d’oreille, chaque peintre, pour saisir tout ce qui pouvait titiller sa rétine, a eu à sa disposition un réservoir absolument inépuisable (en apparence) : tout le réel, tout le passé de l'humanité, toute la géographie de l'art, dans l'infinie hétérogénéité de leur diversité, ont été embauchés. Chaque artiste a été prié de déposer au vestiaire de la « Modernité » le carcan de tous les codes d'expression qu'il avait appris à l'école (occidentaux, donc arbitraires, donc à bannir). Et de "s'ouvrir au monde". Et d'inventer pour son seul compte un nouvel alliage pour bâtir un édifice que nul autre que lui n'aurait pu concevoir : matériau, ciment, plan d'ensemble, méthode d'édification, aspect extérieur, et tout ça et tout ça.

La documentation des artistes n’avait jamais été aussi volumineuse : chacun est devenu une véritable encyclopédie universelle. On peut dire ça autrement : le monde est devenu, pour les artistes, un gigantesque SUPERMARCHÉ. Le travail d’un grand nombre d’entre eux fut dès lors un travail de sélection, comme on remplit son caddie, puis de recombinaison des éléments retenus, si possible jamais opérée auparavant. La "LIBERTÉ" s'est racornie en liberté de choix. La liberté de choix, c'est celle du client : "Qu'y a-t-il en rayon ?". Le client est roi, dit-on : c'est parce qu'il paie. La liberté de choix est celle qui s'achète. Plus tu as les moyens, plus tu es libre. La LIBERTÉ, au contraire, ne saurait s'acheter, son prix est astronomique. Stratosphérique. Tout l'or du monde, et encore, on en est loin ! Même Bill Gates n'a pas les moyens.

La documentation des artistes n’avait jamais été aussi volumineuse : chacun est devenu une véritable encyclopédie universelle. On peut dire ça autrement : le monde est devenu, pour les artistes, un gigantesque SUPERMARCHÉ. Le travail d’un grand nombre d’entre eux fut dès lors un travail de sélection, comme on remplit son caddie, puis de recombinaison des éléments retenus, si possible jamais opérée auparavant. La "LIBERTÉ" s'est racornie en liberté de choix. La liberté de choix, c'est celle du client : "Qu'y a-t-il en rayon ?". Le client est roi, dit-on : c'est parce qu'il paie. La liberté de choix est celle qui s'achète. Plus tu as les moyens, plus tu es libre. La LIBERTÉ, au contraire, ne saurait s'acheter, son prix est astronomique. Stratosphérique. Tout l'or du monde, et encore, on en est loin ! Même Bill Gates n'a pas les moyens.

Chaque artiste ainsi miniaturisé en client, musicien ou autre, ayant ainsi fait ses emplettes dans le grand magasin planétaire, se retire alors dans son laboratoire, parmi ses cornues, ses athanors, ses alambics, ses aludels, ses matras, ses mortiers, pilons et autres pélicans (on peut vérifier les termes), pour se livrer à l’élaboration de son Grand Œuvre, sa Pierre Philosophale à lui. C'est devenu un bidouilleur de chimie. Un bricoleur d'éprouvettes.

Dans le supermarché planétaire et de l’histoire de l’art, il a sélectionné son propre « vocabulaire », collection de substances qui n’appartienne qu’à lui, sa propre « grammaire », façon personnelle de mettre en ordre, d’assembler les éléments de la collection globale. Il a rédigé ses protocoles expérimentaux. Il en a publié le résultat dans des "revues à comité de lecture". Lu et approuvé par la communauté des semblables. Toutes les apparences, en effet, de la scientificité.

Tout cela ayant été mené à bien, l’artiste, musicien, poète ou plasticien, s’est fait le maître d’un « langage » qui rend ses œuvres reconnaissables entre toutes. C’est ainsi que Yves Klein a pu faire breveter son bleu « YKB », que Pierre Soulages a inventé l’ « outre-noir », que Mondrian s’est illustré comme le coloriste de la géométrie pure, que François

Tout cela ayant été mené à bien, l’artiste, musicien, poète ou plasticien, s’est fait le maître d’un « langage » qui rend ses œuvres reconnaissables entre toutes. C’est ainsi que Yves Klein a pu faire breveter son bleu « YKB », que Pierre Soulages a inventé l’ « outre-noir », que Mondrian s’est illustré comme le coloriste de la géométrie pure, que François Rouan a popularisé le tressage de toile peinte (que Jacques Lacan tenta - un peu en vain, si j'ai bien compris - d'enrôler dans sa théorie des fameux "nœuds borroméens", mais le grand homme était un peu "affaibli", et c'était peut-être Rouan qui était le plus déçu), que Roy Lichtenstein est devenu le recycleur en chef de vignettes de BD

Rouan a popularisé le tressage de toile peinte (que Jacques Lacan tenta - un peu en vain, si j'ai bien compris - d'enrôler dans sa théorie des fameux "nœuds borroméens", mais le grand homme était un peu "affaibli", et c'était peut-être Rouan qui était le plus déçu), que Roy Lichtenstein est devenu le recycleur en chef de vignettes de BD  érigées en œuvres à part entière, que Jackson Pollock, avec quelques autres, a fondé l’ « action painting », cette danse à trois temps qu’il pratiquait sur de très grandes toiles posées au sol, etc. Tous ces gens ont confisqué l'objet de leur choix en en faisant un monomanie exclusive (pas toujours brevetée, reconnaissons-le, ni dûment déposée à l'INPI, Institut National de la Propriété Industrielle).

érigées en œuvres à part entière, que Jackson Pollock, avec quelques autres, a fondé l’ « action painting », cette danse à trois temps qu’il pratiquait sur de très grandes toiles posées au sol, etc. Tous ces gens ont confisqué l'objet de leur choix en en faisant un monomanie exclusive (pas toujours brevetée, reconnaissons-le, ni dûment déposée à l'INPI, Institut National de la Propriété Industrielle).

Les artistes ont pu proclamer : « Ceci est à moi ! » (implorons la pitié des mânes de Jean-Jacques Rousseau : « Le premier homme qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire : "Ceci est à moi"... », Discours sur l'origine et les fondements des inégalités parmi les hommes). A Arman les accumulations, à Christo l'emballage de monuments historiques, à Villeglé les affiches déchirées, à Viallat les séries d’empreintes d’éponge (jusqu'aux

Les artistes ont pu proclamer : « Ceci est à moi ! » (implorons la pitié des mânes de Jean-Jacques Rousseau : « Le premier homme qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire : "Ceci est à moi"... », Discours sur l'origine et les fondements des inégalités parmi les hommes). A Arman les accumulations, à Christo l'emballage de monuments historiques, à Villeglé les affiches déchirées, à Viallat les séries d’empreintes d’éponge (jusqu'aux vitraux de l'église d'Aigues-Mortes, ci-contre : s'ils savaient ! Mais ils trouvent peut-être ça joli, s'il y a encore des fidèles pour assister à la messe à Aigues-Mortes), à Orlan les réfections chirurgicales de son corps en bloc opératoire, à Raynaud le carrelage de salle de bains (à joints noirs), à Tsykalov les pastèques sculptées façon tête de mort, à Buren les bandes parallèles, à Pagès les

vitraux de l'église d'Aigues-Mortes, ci-contre : s'ils savaient ! Mais ils trouvent peut-être ça joli, s'il y a encore des fidèles pour assister à la messe à Aigues-Mortes), à Orlan les réfections chirurgicales de son corps en bloc opératoire, à Raynaud le carrelage de salle de bains (à joints noirs), à Tsykalov les pastèques sculptées façon tête de mort, à Buren les bandes parallèles, à Pagès les  totems, à Warhol les "multiples" (Campbell soup, Marilyn), à César les compressions et expansions, on n’en finirait pas, il suffit de trouver l’IDÉE, puis de la presser jusqu’au trognon pour en tirer tout le jus. Plus personne n'enchérit ? Pas de regret ? Adjugé !

totems, à Warhol les "multiples" (Campbell soup, Marilyn), à César les compressions et expansions, on n’en finirait pas, il suffit de trouver l’IDÉE, puis de la presser jusqu’au trognon pour en tirer tout le jus. Plus personne n'enchérit ? Pas de regret ? Adjugé !

Jean-Pierre Raynaud a fini par réduire en petits morceaux sa

Jean-Pierre Raynaud a fini par réduire en petits morceaux sa maison-salle-de-bains. Il a mis les morceaux dans des seaux.

maison-salle-de-bains. Il a mis les morceaux dans des seaux.

Ces seaux remplis de ces gravats, il les a solennellement  exposés, puis vendus, j’ignore à quel prix. Raynaud, récemment, a été choqué d'apprendre que la ville de Québec a détruit son monument (toujours en carrelage de salle de bains, en marbre, cette fois, toujours jointoyé de noir : trente tonnes de béton !) intitulé "Dialogue avec l'histoire". Rendons grâce à la ville de Québec pour son courage et la sûreté de son sens des valeurs.

exposés, puis vendus, j’ignore à quel prix. Raynaud, récemment, a été choqué d'apprendre que la ville de Québec a détruit son monument (toujours en carrelage de salle de bains, en marbre, cette fois, toujours jointoyé de noir : trente tonnes de béton !) intitulé "Dialogue avec l'histoire". Rendons grâce à la ville de Québec pour son courage et la sûreté de son sens des valeurs.

A tous ces "artistes" devenus des marques déposées à l'INPI, l'image de marque a bientôt tenu lieu de style. Le "métier" des artistes s'est vu détrôné par le blason que chacun de ces faiseurs, se prenant pour quelque antique chevalier, avait dessiné sur son écu pour s'en parer, et sur son étendard pour le brandir. A chacun son fief, son apanage, son pré carré. Touche pas à mon concept.

La question qui se pose est (pour pasticher le Jacques Chancel de « Radioscopie ») : et l’homme, dans tout ça ? C’est bien là que le bât blesse. Réponse : il est absent. Peut-être s'est-il effacé. Ou alors il est mort. En tout cas, en tant que destinataire par nature des  œuvres, il a disparu du radar de la plupart des artistes. Je

œuvres, il a disparu du radar de la plupart des artistes. Je ne reviens pas sur les désintégrations successives de la peinture dite « figurative », qui a très longtemps fait une place centrale à la « figure » (humaine) et au milieu dans lequel celle-ci se mouvait. Je pense ici à la saisissante série des "Otages" de Jean Fautrier (à gauche). Pierre Tal-Coat est allé jusqu'à barbouiller ses autoportraits (à droite). Fautrier, Tal-Coat : deux frères, deux démarches terriblement pleines de sens. De quoi frémir un bon coup.

ne reviens pas sur les désintégrations successives de la peinture dite « figurative », qui a très longtemps fait une place centrale à la « figure » (humaine) et au milieu dans lequel celle-ci se mouvait. Je pense ici à la saisissante série des "Otages" de Jean Fautrier (à gauche). Pierre Tal-Coat est allé jusqu'à barbouiller ses autoportraits (à droite). Fautrier, Tal-Coat : deux frères, deux démarches terriblement pleines de sens. De quoi frémir un bon coup.

Je ne reviens pas non plus sur l’insupportable agression dont les mélomanes, depuis Schönberg (et Varèse, et Schaeffer après lui), ont commencé à être victimes de la part de compositeurs dont beaucoup ne se considéraient plus comme les producteurs de plaisirs musicaux, mais comme des chercheurs lancés à la poursuite de codes sonores jusqu’alors inconnus, de langages musicaux d’un nouveau genre. Ils se sont mis à vociférer : « A bas la tonalité ! A bas la consonance ! A bas la mélodie ! A bas le chant ! A bas le plaisir ! A bas la dictature de l’oreille ! Vive la Dissonance absolue ! Que nous importe le destinataire ? C'est à l'oreille de s'adapter à nos théories ! Nous sommes la "Nouvelle Harmonie" ! ».

Comme en peinture, les désintégrations se sont succédé : le destinataire des sons musicaux a fini par être éliminé, comme un vulgaire gêneur, comme un parasite. Comme un consommateur, sommé par la publicité d'acheter les produits innovants. En musique, en peinture, l'argument d'autorité s'est substitué à la publicité. Ces chercheurs trop savants, ces scientifiques trop intelligents, réfugiés au fond de leurs laboratoires, ont concocté de nouvelles sonorités, de nouvelles combinaisons, en se disant : « Quel dommage que mon travail d’orfèvre finisse dans l’oreille d’auditeurs conformistes, passéistes, incapables d’en apprécier l’ingéniosité, l’originalité, la nouveauté ! ».

Voulez que je vous dise ? Pierre Boulez et son pote Karlheinz Stockhausen (ah, l'Helicopter-Streichquartett, quel pied !) : de la confiture aux cochons !

Je veux bien être considéré comme un cochon (car en lui tout est bon, à ce qu'on dit), mais qu'est-ce qu'on essaie de me faire croire ? De la confiture, cette tambouille immangeable ? Ne me faites pas vomir : c'est mauvais pour la qualité de la viande.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, musique contemporaine, musique, peinture, inpi, institut national de la propriété industrielle, image de marque, mouvement cobra, factory andy warhol, support surface, abstraction lyrique, pop art, expressionnisme abstrait, pablo picasso, yves klein, pierre soulages, piet mondrian, françois rouan, jacques lacan, roy lichtenstein, jackson pollock, action painting, jean-jacques rousseau, arman, jacques mahé de la villeglé, viallat église aigues mortes, orlan, jean-pierre raynaud, daniel buren, bernard pagès, andy warhol, campbell soup, jean fautrier, pierre tal coat, arnold schönberg, edgar varèse, pierre schaeffer, pierre boulez, karlheinz stockhausen, helicopter streichquartett, discours sur l'origine et les fondements des inégalités

lundi, 07 décembre 2015

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 2/9

ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL

(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)

2/9

Du "Contemporain" comme s'il en pleuvait.

De Marcel Duchamp, je n’ignorais pas grand-chose, depuis ses essais post-impressionnistes du début jusqu’à l’énigme de Etant donnés 1° la chute d’eau 2° le gaz d’éclairage, en passant évidemment par les ready-mades, les « stoppages étalons », le Nu descendant un escalier, la cage de Why not sneeze Rrose Sélavy

De Marcel Duchamp, je n’ignorais pas grand-chose, depuis ses essais post-impressionnistes du début jusqu’à l’énigme de Etant donnés 1° la chute d’eau 2° le gaz d’éclairage, en passant évidemment par les ready-mades, les « stoppages étalons », le Nu descendant un escalier, la cage de Why not sneeze Rrose Sélavy (ah, ces cubes de sucre sculptés dans le marbre ! l'os de seiche ! le thermomètre !), les gags de l’ « Objet-dard » et du moulage de la « Feuille de vigne femelle », Marchand du sel (devenu Duchamp du signe), la pelote de ficelle dans l’étau de A bruit secret, le « Grand Verre » (avec ses "neuf moules mâlics", son "élevage de poussière",

(ah, ces cubes de sucre sculptés dans le marbre ! l'os de seiche ! le thermomètre !), les gags de l’ « Objet-dard » et du moulage de la « Feuille de vigne femelle », Marchand du sel (devenu Duchamp du signe), la pelote de ficelle dans l’étau de A bruit secret, le « Grand Verre » (avec ses "neuf moules mâlics", son "élevage de poussière",  son "moulin à eau", sa "broyeuse de chocolat", ses "témoins oculistes", n'en jetez plus), la « Boîte-en-valise », l’attentat de Pierre Pinoncelli sur l’urinoir jadis rebaptisé « Fountain » par un certain R. Mutt alias Duchamp, La Fin tragique de Marcel Duchamp (attentat virtuel d’Aillaud, Arroyo et Recalcati), le goût pour les échecs, le lien avec John Cage, autre grand fusilleur, mais en musique cette fois, et tutti quanti. Il n'y a guère d'artiste du 20ème siècle qui ne soit un enfant de Marcel Duchamp. Qui ne soit né dans le cimetière de l'art que ce moderne Attila a laissé dans son sillage.

son "moulin à eau", sa "broyeuse de chocolat", ses "témoins oculistes", n'en jetez plus), la « Boîte-en-valise », l’attentat de Pierre Pinoncelli sur l’urinoir jadis rebaptisé « Fountain » par un certain R. Mutt alias Duchamp, La Fin tragique de Marcel Duchamp (attentat virtuel d’Aillaud, Arroyo et Recalcati), le goût pour les échecs, le lien avec John Cage, autre grand fusilleur, mais en musique cette fois, et tutti quanti. Il n'y a guère d'artiste du 20ème siècle qui ne soit un enfant de Marcel Duchamp. Qui ne soit né dans le cimetière de l'art que ce moderne Attila a laissé dans son sillage.

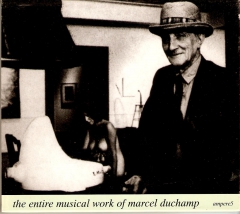

J’avais même acquis un disque étrangement intitulé « the entire musical work of Marcel Duchamp », concocté par Petr Kotik (ensemble s.e.m., label ampersand, chicago) sur la base d’un travail de transposition de la méthode duchampienne d’écriture créative dans un univers supposé reproduire en musical le « poétique » de la démarche. Il comporte évidemment un morceau intitulé La Mariée mise à nu par ses célibataires, même (l’alias « Grand Verre »). C’est dire jusqu’où pouvait aller mon audace dans la consommation de produits : rien de ce qui était « moderne » ne devait m’être étranger.

Marcel Duchamp », concocté par Petr Kotik (ensemble s.e.m., label ampersand, chicago) sur la base d’un travail de transposition de la méthode duchampienne d’écriture créative dans un univers supposé reproduire en musical le « poétique » de la démarche. Il comporte évidemment un morceau intitulé La Mariée mise à nu par ses célibataires, même (l’alias « Grand Verre »). C’est dire jusqu’où pouvait aller mon audace dans la consommation de produits : rien de ce qui était « moderne » ne devait m’être étranger.

J’étais assidu aux vernissages d’expositions d’artistes contemporains, et je ne manquais aucune Biennale, aucune manifestation du Centre d’arts plastiques de Saint-Fons, où œuvrait l’ami Jean-Claude Guillaumon (j’y ai même participé, dans une manifeste erreur de casting). J'étais prêt à tout applaudir, y compris les quarante ou cinquante traversins suspendus au plafond par je ne sais plus quel abruti (Gwenaël Morin ?), qui en avait orné la partie visible par le public des prénoms de toutes les filles et femmes qui étaient censées y avoir posé la tête. Mais la Ville de Sérusclat faisait bien les choses : le buffet était copieux, le vin coulait. Ça aide à faire passer. Ou à fermer les yeux.

Je savais aussi pas mal de choses, en musique, de l’ « Ecole de Vienne », du trio Schönberg-Berg-Webern, du sérialisme, du dodéca(ca)phonisme et tout le tremblement. J’écoutais alors volontiers les pièces op. 11 et op. 19 de Schönberg par Pollini, la 2ème Sonate de Pierre Boulez par Claude Helffer, le Stimmung de Stockhausen, en essayant de me convaincre que j’étais à la pointe du « Progrès » en musique. Rien que du pur. Je me disais qu’il fallait que je me persuadasse que c’était ça, la beauté moderne.

Ça avait commencé tôt. Je passe sur l'incompréhensible engouement qui me saisit à l'écoute de A Jackson in your House, de l'Art Ensemble of Chicago car, si je le mettais à plein tube, c'était plutôt pour faire sentir à mes parents combien ma génération n'en avait rien à faire de la leur : dans l'adolescence, même finissante, bien des aberrations s'expliquent ainsi.

Ça avait commencé tôt. Je passe sur l'incompréhensible engouement qui me saisit à l'écoute de A Jackson in your House, de l'Art Ensemble of Chicago car, si je le mettais à plein tube, c'était plutôt pour faire sentir à mes parents combien ma génération n'en avait rien à faire de la leur : dans l'adolescence, même finissante, bien des aberrations s'expliquent ainsi.

J’étais là, à l’orchestre, à l’Opéra de Lyon, en 1970, avec une bande de barbus-chevelus, au milieu des effarouchés smokings-nœuds-papillons-robes-de-soirée, lors des débuts gauchistes de l’ « Opéra-nouveau » (Louis Erlo), pour la première du Wozzeck de Berg : les places, en ce soir inaugural, avaient provisoirement cessé d’être hiérarchisées. C’est un souvenir plutôt rigolo, mais je dois bien dire que, sur le moment, je n’avais entravé que pouic à la tragédie de cet humain de base qui ne savait dire que : « Jawohl, Herr Hauptmann ! », tuer sa maîtresse et se suicider. Je me sentais un peu diplodocus. Comme vexé de me voir en retard d'une extinction des espèces. Je réclamais ma part. Je voulais participer. Diplodocus, aujourd'hui, j'en suis un, mais je le sais, j'assume la chose, et même je la revendique. Et c'est le siècle qui a tort.

Je courais les concerts de musique contemporaine, les festivals lyonnais : « Musique nouvelle », manifestation inventée par le sincère et modeste Dominique Dubreuil, « Musiques en scène »,

Je courais les concerts de musique contemporaine, les festivals lyonnais : « Musique nouvelle », manifestation inventée par le sincère et modeste Dominique Dubreuil, « Musiques en scène »,  du très smart James Giroudon et du sympathique Pierre-Alain Jaffrenou, les animateurs de Grame, qui avaient écrit un petit « opéra » sur la gémellité, Jumelles, donné en 1989 au Théâtre de la

du très smart James Giroudon et du sympathique Pierre-Alain Jaffrenou, les animateurs de Grame, qui avaient écrit un petit « opéra » sur la gémellité, Jumelles, donné en 1989 au Théâtre de la  Renaissance à Oullins, une salle bourrée pour un soir de sœurs jumelles attirées par le titre, sans doute ("bourrée", j'exagère : six ou huit paires de jumelles n'ont jamais fait un public, pardon).

Renaissance à Oullins, une salle bourrée pour un soir de sœurs jumelles attirées par le titre, sans doute ("bourrée", j'exagère : six ou huit paires de jumelles n'ont jamais fait un public, pardon).

Bref, j’étais « moderne » et en phase avec mon temps. Je croyais au « Progrès », à la bousculade inventive de l’ordre établi, au chamboulement fondateur, à la « destruction créatrice » (le concept-phare des théories économiques ultralibérales de Joseph Schumpeter). J’étais immergé dans l’expérimental novateur. Autrement dit, je n’avais rien compris. J’étais un âne, bête à manger du "son", par la bouche, par les yeux et par les oreilles.

Et puis j’ai viré ma cuti, retourné ma veste, changé mon fusil d’épaule, jeté la défroque aux orties, brûlé ce que j’avais adoré. En un mot comme en cent : je me suis efforcé de « me dépouiller du vieil homme corrompu » et de « revêtir l’homme nouveau » (épître aux Ephésiens, IV, 22 et suiv.). Cela m’a pris beaucoup trop de temps pour y arriver, mais s’est produit dans un temps relativement bref. Le fruit devait être arrivé à pleine maturité. Suis-je moins bête pour autant ? Va savoir … En tout cas, aujourd’hui, je suis un peu plus sûr de ce que j’aime.

Et de ce que je n'aime pas.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, art contemporain, marcel duchamp, nu descendant un escalier, why not sneeze rrose sélavy, marchand du sel, duchamp du signe, à bruit secret, pierre pinoncelli duchamp, le grand verre, la mariée mise à nu par ses célibataires, john cage, jean-claude guillaumon, wozzeck alban berg, opéra de lyon, opéra nouveau louis erlo, dominique dubreuil, grame lyon, james giroudon, pierre-alain jaffrenou, théâtre renaissance oullins, joseph schumpeter, épitre aux éphésiens, arnold schönberg, alban berg, anton webern, maurizio pollini, pierre boulez, claude helffer, karlheinz stockhausen, aillaud arroyo recalcati, jawohl herr hauptmann, musique, peinture, france, françois hollande, nicolas sarkozy, front national, élections régionales, parti socialiste, parti les républicains, laurent wauquiez, christian estrosi, livre des monstres, manuel valls, politique, laurent fabius

dimanche, 06 décembre 2015

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 1/9

ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL

(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)

Introduction

Je commence aujourd’hui un petit feuilleton, où j’ai voulu rassembler des idées exprimées ici même, au cours du temps, mais en ordre dispersé. Evidemment, ça vaut ce que ça vaut, et le titre indique assez qu’il s’agit d’un « itinéraire personnel ». J’ai juste essayé de comprendre les raisons d’un revirement brusque qui s’est opéré en moi, à un moment difficile à situer dans le temps.

J’ai un jour cessé de m’intéresser à quelque chose qui m’avait très longtemps tenu en haleine : les « arts contemporains » en général, mais plus particulièrement à tout ce qu’il y avait d’expérimental dans la démarche de presque tous les artistes, qu’ils fussent « plasticiens » ou « acousticiens ». Soit dit en passant, si l’on ne parle guère d’ « artistes acousticiens », l’expression « artiste plasticien » semble avoir supplanté définitivement l’humble terme de « peintre ». Je me dis que Rembrandt et Delacroix auraient sûrement été flattés d’être élevés à la dignité d’ « artistes plasticiens ».

J’ai donc un jour cessé de m’intéresser à la peinture expérimentale et à la musique expérimentale, dans lesquelles la part de bluff a fini par prendre à mes yeux et à mes oreilles l’aspect et la dimension d’une invasion par une armée de foutaises. J’ai révisé à mon usage quelques paroles de la Marseillaise : entendez-vous dans nos campagnes mugir ces horribles sornettes ?

Voilà, je présente ici le résultat de ces modestes cogitations.

1/9

J’ai ici même cassé assez de sucre, en de multiples occasions, sur le dos des squelettes de Marcel Duchamp (pour les arts visuels) et d’Arnold Schönberg (pour les arts sonores), et ce fut tellement en pure perte, que je vais m’abstenir d’une énième diatribe contre ce qu’il faut bien appeler la destruction des formes artistiques au 20ème siècle, dans laquelle certains voient au contraire un « Progrès » décisif, ouvrant sur le prodigieux renouvellement de celles-ci. Les ai-je assez accusés d’être des fauteurs de guerre, d’avoir démoli toute la haute culture occidentale, la véritable création artistique, en reniant la recherche de la beauté ! Mais l’accusation, à la réflexion, manque de nuances et d’un minimum de subtilité. C’est le moins que je puisse reconnaître.

Je préfère aujourd’hui me demander pourquoi ces grandes « innovations » que sont la musique atonale d’une part, avec toutes ses variantes, ramifications et subdivisions, et d’autre part le « ready made » et le dadaïsme, avec tous les épigones épidémiques et tous les épiclones épileptiques ou conceptuels qui s’en inspirent, ça ne passe décidément pas. Oui : pourquoi certaines attitudes de créateurs de musique et d’arts plastiques (puisqu’on ne peut plus parler de « peinture », appellation beaucoup trop réductrice, apparemment) me restent-elles (et pas seulement à moi), comme des arêtes violentes, en travers du gosier ?

Pourquoi certaines « propositions » de gens qui s’intitulent « artistes » suscitent-elles à ce point mon aversion, provoquant à la surface de mon épiderme et jusque dans les couches profondes une horripilation tellurique, si je peux me permettre cet oxymore ?

Ce qui me rassure un peu, c’est que je suis loin d’être le seul, et j'ai tendance à me dire que si, au concert, des gens applaudissent les bruits d’aspirateur de Brice Pauset, le « Ça tourne ça bloque » d’Ondřej Adamek (2007-2008), ou les « Sequenze » (comment peut-on admirer, comme si c’était de la « musique », la performance sportive de Cathy Berberian dans Sequenza III ?) de Luciano Berio, ce n’est pas par enthousiasme pour ces musiques proprement dites, mais parce qu’on leur a dit que tout ça était très bien, que c’était le comble de la modernité, à côté de laquelle il était hors de question qu’ils passassent (efficacité de la propagande).

Plus trivialement, on pourrait se dire aussi que, s’ils applaudissent frénétiquement  les Cinq mouvements pour quatuor à cordes op. 5 (ou pire : les Six bagatelles pour quatuor à cordes op.9, cette merveille de synthèse d’idées musicales, paraît-il !) d’Anton Webern (qu’ils ne comprennent sans doute pas mieux que moi), c’est non seulement parce que c’est vite passé (respectivement 11’ et 3’51" par le quatuor Debussy), mais parce qu’ils ont payé leur place et qu’ils veulent repartir persuadés que leur temps et leur argent furent bien employés et qu’ils ont participé à une soirée formidable (voir théorie de l’engagement de Beauvois et Joule : l’individu répugne à se déjuger quand il a pris une décision).

les Cinq mouvements pour quatuor à cordes op. 5 (ou pire : les Six bagatelles pour quatuor à cordes op.9, cette merveille de synthèse d’idées musicales, paraît-il !) d’Anton Webern (qu’ils ne comprennent sans doute pas mieux que moi), c’est non seulement parce que c’est vite passé (respectivement 11’ et 3’51" par le quatuor Debussy), mais parce qu’ils ont payé leur place et qu’ils veulent repartir persuadés que leur temps et leur argent furent bien employés et qu’ils ont participé à une soirée formidable (voir théorie de l’engagement de Beauvois et Joule : l’individu répugne à se déjuger quand il a pris une décision).

Je connais ce rôle absolument par cœur, pour l’avoir (trop) longtemps joué moi-même, parfois en toute sincérité, souvent avec le pincement à la mauvaise conscience de celui qui ne veut pas s’avouer qu’il se demande ce qu’il fait là. Pour être honnête, je suis obligé de reconnaître qu’il m’est arrivé d’éprouver des enthousiasmes pour des expériences musicales totalement inédites (l’acousmonium sur la scène de l’Auditorium Maurice Ravel avec François Bayle en personne à la table de mixage, un ensemble vocal spatialisé au Théâtre de la Croix-Rousse, tel concert des Percussions-Claviers de Lyon à l'époque de Jean-Luc Rimey-Meille…), mais finalement bien peu, en regard des perplexités, pour ne pas dire plus, qui furent les miennes en maintes occasions (un tromboniste de jazz connu jouant en solo pour une danseuse évoluant devant des « capteurs » reliés à un ordinateur censé modifier les sons et transposer en musique les mouvements et contorsions de la dame, c’était aussi à l’Auditorium, mais les programmes informatiques bégayaient peut-être encore dans leur langes).

De la perplexité à la vacillation, il n’y avait qu’un pas. Puis un autre, de la vacillation à l’effondrement.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, 20ème siècle, marcel duchamp, arnold schönberg, musique atonale, ready made, dadaïsme, brice pauset, ondřej adamek, cathy berberian, sequenza iii, luciano berio, anton webern, beauvois et joule petit traité de manipulation, françois bayle, auditorium maurice ravel, lyon, percussions-claviers de lyon, jean-luc rimey-meille, acousmonium

mardi, 03 mars 2015

MORT DE LA MÉLODIE

Musique « contemporaine », rap, slam, techno, électro, et même le jazz, toutes ces formes « musicales » (dont j’excepte la chanson, au sens le plus vaste du terme) semblent tenir la mélodie en piètre estime, au point de la jeter à la poubelle plus souvent qu’à son tour.

Je parle d’une mélodie qui permette à l’auditeur lambda de se l’approprier et de l’emporter avec soi dans toutes les circonstances de la vie quotidienne, pour se procurer à soi-même un plaisir qui ne coûte rien à personne. En observant l’épidémie de « casques audio » qui semble avoir saisi une bonne part des populations urbaines (coïncidence ?), que ce soit dans la rue ou dans le métro, je me permets de trouver cette déperdition regrettable et désolante.

Vous l’imaginez, Renato, le ténor italien, sur son échafaudage à repeindre la façade, aligner les douze sons de la « série » (pour "sérielle") de l’opus 11 ou de l’opus 19 d’Arnold Schönberg ? Non : ce qu’il préfère, c’est l’air du duc de Mantoue (« La donna è mobile … ») dans Rigoletto, c'est le grand air de Manrico dans Le Trouvère. Mais son répertoire est beaucoup plus vaste.

4

J’ai changé, je sais. Il m’est arrivé de dire ici combien j’étais assidu aux concerts célébrant la production de Luigi Nono, de Luciano Berio, d’Ivo Malec, de György Ligeti, des studios GRAME et GMVL (Xavier Garcia, Bernard Fort, ...), tous deux de Lyon, aux festivals organisés dans la ville autour de la fine fleur de la modernité (« Musiques Nouvelles » de Dominique Dubreuil, « Musiques en Scènes », plus racoleur, plus spectaculaire, plus "grand public", de Giroudon et Jaffrenou), pour dire que je me tenais au courant.

Il m’est arrivé d’y trouver du plaisir. Je me souviens d’un concert donné à l’Auditorium par François Bayle : vous vous asseyez devant une forêt de haut-parleurs de toutes tailles (« l’acousmonium ») qui constituent l’orchestre. Le chef/compositeur est assis dans la salle derrière une immense table de mixage.

Très méfiant au début, je suis sorti de là physiquement assez remué. Et satisfait de l’aventure. Mais je me souviens aussi d'un autre « concert », où Daniel Kientzy jouait de toutes sortes de saxophones, dont un d'environ trois mètres de haut (j'exagère peut-être, mais seulement un peu). Je ne commente pas : il faut aimer autant la musique expérimentale ou la "performance".

Mais s’il faut parler franchement, le plaisir, le vrai, celui qui fait trouver l’instant toujours trop court, n’était pas toujours, et même rarement au rendez-vous. Pour faire simple, je dirai que le vrai plaisir était l'exception. J’étais là, en somme, par devoir. Je me disais encore qu’ « il ne fallait pas passer à côté » de ce qui se passait aujourd’hui. Il fallait trouver ça « intéressant ». C’était en quelque sorte une démarche plus intellectuelle que proprement musicale.

Un conformisme, si vous voulez. Un préjugé. Un stéréotype. Un slogan. Une idéologie peut-être. La conviction en tout cas que je ne devais pas me laisser larguer par « l’art en train de se faire ». Le mouvement, la mobilité, la motilité, le motorisme, tout, plutôt que le statique. Il me plaisait de passer pour un type « au parfum » de « l’air du temps » : ça flatte la vanité, et en même temps ça anesthésie la faculté de jugement.

On a l’impression d’appartenir à la petite élite des « happy few » qui savent apprécier certaines germinations énigmatiques de la « modernité », auxquelles les masses restent hermétiques. C'est afficher que je comprends ce qui passe loin par-dessus la tête du plus grand nombre. Cette vanité me semble aujourd'hui dérisoire et profondément ridicule. Un jour, on se calme.

J’ai commencé à revoir ma copie quand j’ai constaté que mes plus fortes émotions musicales étaient produites par certaines musiques et pas par d’autres. C'est rien bête, non ? Quand j’ai commencé à faire le tri. A opérer un choix. A me dire qu’après tout, ce que je ressentais authentiquement n’était pas forcément à rejeter. Qu'écouter les voix qui me venaient de l'intérieur n'était pas forcément un vice rédhibitoire.

Et que mes émotions et sensations s'anémiaient dans la même proportion que s'amenuisait la part que le compositeur réservait à la mélodie dans sa musique. Quand une mélodie mémorisable et chantable n'est pas le support principal de ce que j'entends, désolé, j'ai trop de mal. Et que les plus vives et les plus riches m'étaient fournies par des compositions faisant la part belle aux airs, chansons et autre mélodies.

Raison pour laquelle rap et slam (des paroles et du rythme, à la presque exclusion des autres composants musicaux : hauteur, durée, tonalité, ...) me sont absolument indifférents. Raison pour laquelle beaucoup de formes actuelles (souvent modales) qui se pratiquent dans le jazz ne m'intéressent pas. Raison pour laquelle les « musiques » "électro" et "techno" me rasent purement et simplement.

Et je me suis rendu compte que les musiques les plus avant-gardistes désertaient en général (pas toujours) ma mémoire dès qu’elles avaient le dos tourné, et que d’autres au contraire, plus "classiques", s’y étaient imprimées de façon indélébile alors même que je les y croyais enfouies, perdues à jamais.

C’est ainsi que me reviennent, sans prévenir, l’air des bergers (« How blest are shepherds … ») à l’acte II du King Arthur de Purcell, l’air du personnage éponyme (« Sans Vénus et sans ses flammes …») dans l’Anacréon de Rameau, l’air de Tatiana (dans la « scène de la Lettre ») de l’Eugène Onéguine de Tchaïkovski, le duo d’amour d’Enée et Didon (« Nuit d’ivresse et d’extase infinie … ») dans Les Troyens de Berlioz, … et même le thème principal des Vingt regards … de Messiaen : je n’en finirais pas.

J’en conclus que certaines musiques ont su se rendre aimables à mon esprit presque sans que mon oreille y prenne garde, alors que d’autres semblaient tout faire pour se rendre antipathiques. C’est finalement assez simple. Non que je fasse de la mélodie l’alpha et l’oméga de la bonne musique, entendons-nous bien. Je ne confonds pas « La Lambada », vous savez, cette rengaine obsessionnelle des médias, je ne sais plus en quelle année, avec l’air de Frère Laurent (« Pauvres enfants que je pleure … ») dans le Roméo et Juliette du grand Hector.

Mais enfin, n’importe quelle musique doit se débrouiller pour attirer mon attention. C'est à la musique de la retenir : ce n'est pas à mon oreille de s'y faire, au bout du compte. L’admiration ne lui est pas due a priori, juste au prétexte que ça n’a jamais été fait avant. La question est : que construit le compositeur ? Quelle place fait-il à mon oreille dans la construction qu'il érige ? Ai-je une place dans tout ça ? Compose-t-il une musique qui a envie de mon écoute ? Qui donne envie à mon écoute d'habiter là ?

C’est au compositeur de s’efforcer de faire aimer au public les sons qu’il entend ou conçoit en lui-même : aucun baratin de propagande ne parviendra à me convaincre que c’est au public de se plier et de s’adapter à des sons auxquels il recevrait l’injonction d’adhérer spontanément, au motif qu’ils sont nouveaux.

Et pour lesquels il serait sommé d’éprouver tendresse, amour et passion, au motif que c'est ça, la modernité.

Si la mélodie est en soi un dédain de la modernité, je lui dirai ce que le cheikh Abdel Razek ordonne à l'infâme Olrik, à la fin du Mystère de la grande pyramide :

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, musique, musique contemporaine, rap, slam, techno, électro, jazz, arnold schönberg, anton webern, alban berg, rigoletto, giuseppe verdi, la trouvère, ivo malec, györgy ligeti, grame lyon, james giroudon, pierre-alain jaffrenou, dominique dubreuil lyon, auditorium maurice ravel, françois bayle, daniel kientzy, king arthur purcell, anacréon rameau, eugène onéguine, tchaïkovski, les troyens berlioz, vingt regard sur l'enfant jésus, olivier messiaen, roméo et juliette berlioz, e.p. jacobs, le mystère de la grande pyramide, blake et mortimer, cheikh abdel razek

jeudi, 12 décembre 2013

UNE MUSIQUE POUR SPECIALISTES

FRAGMENT DE SEQUENZA III

J’en étais resté à conspuer la littérature et la musique « de laboratoire », dont sont férus tant d’adeptes de la « Modernité ».

Je me demande même si ce n’est pas la « Modernité » en soi qui a fini par me rebuter : j’ai déjà dit ici le mal que je pensais des Sequenze (pour écouter Sequenza III, cliquez ici : 8 minutes de rigolade garanties) de Luciano Berio. Même chose pour ce que les artistes, depuis une quarantaine d’années, se complaisent à appeler – précisément – des « performances » (je sais, je sais, ça vient de l’anglais, ça ne veut pas dire la même chose).

A propos de performance, je me souviens d’un spectacle inénarrable, superbement gratiné dans le genre, vu au Centre d’Art Plastique de Saint Fons, alors dirigé par un véritable apôtre en la matière (J.-C. G), homme terriblement sympathique au demeurant.

Imaginez une baignoire solidement fixée au plafond avec un individu dedans, poussant à intervalles irréguliers de petits glapissements, pendant qu’un liquide jaunâtre goutte par la bonde mal fermée, qu’une comparse va lentement déposer de petits tas de sable aux coins d’un quadrilatère, et qu’un autre, en uniforme de varappeur, fait le tour de la salle sans mettre un pied au sol. Les murs avaient été préparés en vue de l’acrobatie. Si quelqu'un peut m'expliquer ...

La « Modernité », en démocratisant à tout va la création, en autorisant ainsi tous les charlatans à vendre en salade leurs potions vendues comme des panacées, qu’il s’agisse de musique, de peinture ou de littérature, la « Modernité » a inauguré l’ère de l’esbroufe, de l’épate et du n’importe quoi.

Impossible pour un public non initié de faire le départ entre les gens « sérieux » (au nombre desquels, malgré les apparences, je compte Luciano Berio) et ces batteurs d’estrade et autres cabotins. Et je ne parle pas du snobisme qui fournit à la « Modernité » des adeptes qui se piquent de figurer dans toutes les avant-gardes, et qui promeuvent par bêtise ou par calcul les derniers gadgets à la mode qui font fureur dans les salons des « branchés ».

Ce qui fait, résultat des courses, que, d’une part, les compositeurs sérieux et savants se sont retirés bien à l’abri des murs de leurs laboratoires, et d'autre part ont oublié, tout simplement, l’auditeur. Ils ont élaboré, dans leurs cornues et leurs athanors de plus en plus compliqués et tarabiscotés, des univers sonores qui n’étaient plus faits pour provoquer émotions et plaisir chez l’auditeur, mais pour répondre à des programmes quasiment scientifiques.

Que leur musique plaise à quelqu’un semble être devenu le cadet des leurs soucis. Pourvu que leurs œuvres ainsi conçues recueillent l’estime et l’admiration du petit cercle de leurs confrères, ainsi que de quelques privilégiés, voilà leur bonheur « samsufi ». Ce qui compte avant tout, c'est d'être reconnus par leurs pairs.

J’imagine que des auditeurs soucieux de paraître « au courant » n’ont rien de plus pressé que de se sentir flattés qu’on leur propose des œuvres d’accès difficile : peut-être s’enorgueillissent-ils de paraître comprendre ce qui se passe. Après tout, depuis Balzac et même avant, on sait que la vanité aime à se nicher parfois de façon surprenante.

Mais je me dis aussi que lorsque les sons entendus offusquent l’oreille qui les reçoit, lorsqu’ils sont ressentis par elle comme une langue inconnue, voire comme une forme d’agression, il y a peut-être une raison objective à cela. Que se passe-t-il donc dans ces œuvres musicales où l’auditeur se sent intimement tenu au collet et menacé par plus imposant que lui ? Qu’est-ce qui les différencie d’œuvres plus « classiques » (certains diront plus « conventionnelles ») au niveau de la réception ? Cette question m’intrigue et me turlupine (de cheval) depuis longtemps.

La réponse n’est pas évidente. Les adeptes de la Modernité pointeront son aspect éminemment « culturel » (c'est comme entre sexe et genre, la plaisanterie bien connue). Je veux dire qu’ils traiteront de préjugés et de stéréotypes les « attachements excessifs » aux musiques (aux « codes ») héritées du passé. Ils accuseront peut-être les industries de diffusion et de reproduction musicale (radio, disque, …) de distribuer dans les oreilles ces codes d’un conformisme épouvantable.

Mais je finis par me demander s’il n’y a pas dans beaucoup de « musiques contemporaines » (disons expérimentales, dissonantes, violentes, …) une attitude d’INTIMIDATION chez des artistes qui ne cherchent plus principalement à plaire à quelqu’un, mais qui se considèrent davantage comme des spécialistes, maîtres d’une technique qui échappe à celui qui écoute.

Des musiques qui se situent plus haut que leurs auditeurs. Devant lesquelles ils sont contraints de se montrer humbles, pour ne pas dire humiliés, l’artiste se présentant comme CELUI QUI SAIT. Celui qui sait domine celui qui ne sait pas. Il y a dans ce fonctionnement une « histoire de pouvoir » (rien à voir avec les fariboles racontées autrefois par le « sorcier » Carlos Castaneda). Juste une histoire de pouvoir. Quasiment politique.

Non que les musiques plus classiques ne fussent parfois diaboliquement savantes (je pense à certaines des Variations Diabelli de Beethoven). Et techniquement, elles étaient largement hors de portée du vulgum pecus. Mais les compositeurs se souciaient de la réception de leurs œuvres. Ils écrivaient leur musique pour quelqu’un. Ils pensaient à quelqu’un quand ils écrivaient leur musique. Ils étaient déçus, voire mortifiés, quand l’accueil du public, lors du concert inaugural, ne consacrait pas une réussite. Témoin Bizet, quand il vit siffler sa Carmen. Il est mort peu de temps après, sans avoir le temps d'assister au triomphe, aujourd'hui planétaire, de son opéra.

Le dodécaphoniste, ce révolutionnaire de laboratoire, se fout éperdument de la façon dont son œuvre sera reçue. Son idée, c’est de composer une œuvre satisfaisante pour son esprit. Il ressemble en cela au mathématicien devant son tableau noir, qui se réjouit d’avoir trouvé une belle formule bien géniale.

Mais à la différence du mathématicien, qui se contente de proposer sa trouvaille aux autres mathématiciens, à travers des revues très spécialisées, voire confidentielles, le dodécaphoniste met son œuvre sur la place publique et somme brutalement les foules de manifester de l'enthousiasme, c'est-à-dire d’apprécier et de comprendre la grandeur et la complexité de son travail.

L'insondable bêtise prétentieuse de cette attitude saute aux yeux : il n'a jamais été prévu par Einstein que sa théorie de la relativité (restreinte ou générale) fût comprise par d'autres que le petit nombre de ses pairs. Il y a une espèce de terrorisme culturel à envisager pour la musique dodécaphonique une diffusion aussi large que pour la quarantième de Mozart. On ne peut faire entrer des foules dans un laboratoire. C'est une musique faite par des spécialistes pour des spécialistes, n'en déplaise à Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Jean-Pierre Derrien et Florent Boffard.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : musique, musique sérielle, musique dodécaphonique, arnold schönberg, luciano berio, sequenza iii, modernité, art performance, jean-pierre derrien, france musique, karlheinz stockhausen, florent boffard

mercredi, 11 décembre 2013

UNE MUSIQUE POUR SPECIALISTES

MUSIQUE POUR LABORATOIRE

Malgré un siècle de diffusion, la musique sérielle rebute toujours le public ordinaire. Comment se fait-ce ? Que se proposent Jean-Pierre Derrien et Florent Boffard sur l’antenne de France Musique le vendredi matin ? Ni plus ni moins que d’éduquer le peuple jusqu’à ce qu’il n'en puisse plus de résister à tant d'insistance et de sollicitude, et qu'enfin, il consente à aimer le système dodécaphonique inventé au début du 20ème siècle par Arnold Schönberg.

Mais je me dis que, si en un siècle on n’y est pas arrivé, c’est qu’il y a quelque chose de plus que la surdité ou le conservatisme du public qui est en cause. Peut-être y a-t-il quelque chose de rédhibitoire dans la musique inventée elle-même. Une limite infranchissable aux oreilles ordinaires et normales. Un noyau dur inassimilable. J'y reviendrai un de ces jours.

« Musique contemporaine » donc ? Je me demande si cette étiquette ne sert pas à marquer une frontière : celle du rapport entretenu par chacun à la modernité. A la droite de Jean-Pierre Derrien (voir plus haut) siégeront tous les justes, tous les promis au salut accordé aux héros qui « vivent avec leur temps ». A l’oreille de ceux-là, je me permettrai juste de susurrer ce mot de Cromwell : « Ceux qui épousent leur époque prennent le risque d’être souvent veufs ».

A la gauche de Florent Boffard, tous les racornis cramponnés à de vieilles lunes comme sont la mélodie, la consonance ou la sensation de plaisir et d’émotion auditifs, promis aux poubelles de l’Histoire qu’il a adroitement placées sous leurs pas. Ceux-là, je me promets de les encourager à rester sourds aux sirènes de la « modernité », et de ne pas sectionner les quelques racines que le 20ème siècle n’a pas réussi à couper avec les temps anciens.

Ces attardés de la préhistoire égarés dans la modernité ressemblent à l’antique caricature des cancres, ceux qui se blottissent au fond de la classe, tout contre le radiateur. Comme le disait un comique des années 1950 – Jacques Bodoin (on peut le voir sur Youtube) – : « C’est là qu’ils s’épanouissent ».

Ceux-là ont garni leurs oreilles du même épais bouchon de cire que les marins d’Ulysse avaient mis à l’approche du rocher des Sirènes. Ceux-là, je le dis aux dévoués Derrien et Boffard, sont définitivement perdus pour la science, hermétiques à toute musique expérimentale, à toute innovation en art. Soyons net, voire péremptoire : hostiles à tout progrès.

Bon, peut-être. Mais pas complètement sûr. Peut-être douteux. Pour vous dire combien je me suis endurci dans mon épaisseur de bouseux béotien resté les pieds enfoncés dans sa glèbe natale, il m’arrive même d’imaginer que l’hypothèse est complètement fausse, même si ça doit contrarier Jean-Pierre Derrien et Florent Boffard.

Et si, après tout, c’étaient les réticents qui avaient raison ? Et si, au contraire des décrets de la « doxa », il était complètement stupide de parler de « Progrès » en musique ? Et s'il y avait quelque imposture à vouer un culte à la déesse « Innovation », quand il s'agit des arts, et de faire d'elle l'arbitre départageant l' « obsolète » et le « vivant » ? Qu’est-ce qui pousse Jean-Pierre Derrien à se prosterner aux pieds de la statue « révolutionnaire » d’Arnold Schönberg ? Je demande qu’au moins on examine ces questions.

Je me demande en effet s’il ne s’est pas passé dans la musique la même chose que dans la peinture et la littérature. Finalement, qu’est-ce que c’est, l’abstraction en peinture ? J’y vois pour ma part deux aspects. D’abord – j’en ai parlé –, c’est la disparition du visage de l’homme et du monde des représentations picturales, l’effacement de la figure humaine, et son remplacement par l’exploitation de toutes les possibilités expressives des moyens techniques à la disposition des peintres.

Ensuite, c’est l’irruption dans le domaine des arts de l’esprit de système, des grandes théories et doctrines. N’est-il pas révélateur qu’un livre considéré comme l’un des trois chefs d’œuvres littéraires du 20ème siècle soit Ulysse, cet ouvrage improbable où le romancier s’est lancé le défi de placer, outre une foule de contraintes langagières, successivement TOUTES les figures de style. Les spécialistes en ont dénombré une petite centaine. L'Ou.Li.Po. de Queneau et Le Lionnais n'est pas loin.

J’ai lu Ulysse en 2009, moi qui ne suis pas spécialiste, et non seulement je n’ai pas cherché à faire cet inventaire, mais je n’ai pas honte d’avouer que ce livre m’a intéressé, sans toutefois me subjuguer. Le côté « performance sportive » attaché aux œuvres proclamées « chefs d’œuvre de la Modernité » me laisse froid. Mais peut-être l'ai-je lu trop tard. J'aurais dû le faire quand la Modernité me laissait encore pantois d'enthousiasme, et ne m'avait pas encore laissé voir son cœur desséché et momifié.

L’expérience de laboratoire, en littérature comme en musique, c’est d'abord fatigant.

Voilà ce que je dis, moi.

09:01 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : art, musique, musique contemporaine, dodécaphonisme, musique sérielle, jean-pierre derrien, florent boffard, france musique, arnold schönberg, oulipo, raymond queneau, le lionnais, james joyce, ulysse, modernité

dimanche, 08 décembre 2013

UNE MUSIQUE POUR SPECIALISTES

UNE MUSIQUE INTERDITE AU PUBLIC

J’ai évoqué récemment le compositeur Arnold Schönberg. L’actualité France Musicienne m’amène à y revenir. C’est dit : la plupart des mélomanes d’aujourd’hui sont des imbéciles et/ou des réactionnaires. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est le délicat, ironique et précieux Jean-Pierre Derrien, lors de son émission musicale du vendredi matin.

Pour être tout à fait juste, j’ajoute qu’il n’a pas dit ça. L'homme est trop poli et courtois pour ça. Mais c’est ce que j’ai déduit de la façon dont il a présenté la figure d’Arnold Schönberg : à quelques minutes de distance, après avoir insisté sur le caractère « révolutionnaire » de l’homme, il a dit successivement : « La figure aimée d’Arnold Schönberg », puis : « Arnold Schönberg le mal-aimé ». Petite contradiction en apparence.

En fait, on voit bien que dans un premier temps il déclare sa flamme au compositeur, puis qu’ensuite, il regrette que le public ne se précipite pas en masse aux auditions du Pierrot lunaire et aux représentations de Moses und Aron. On apprend que son invité Florent Boffard, pianiste tout à fait estimable, a publié un CD regroupant les œuvres pour piano, auquel est adjoint un DVD où il se met en tête de dévoiler à l’éventuel auditeur les tenants et les aboutissants de la musique du Viennois, disant que lorsqu’il prend soin d’expliquer les ressorts de cette musique, elle est bien mieux accueillie par les auditeurs.

Et c’est précisément ce point qui retient mon attention. Car je me dis que, quand même, Arnold Schönberg est né en 1874, qu’il est mort en 1951, et qu’il a inventé son système (je dis bien « système ») dodécaphonique au tournant des 19ème et 20ème siècles. Je veux dire que ça fait plus d’un siècle que ce système a été mis au point, et que ça a quelque chose d’extraordinaire. Oui, j’ai bien dit « extraordinaire ».

Ben oui quoi, n’est-ce pas authentiquement extraordinaire que cent ans après son invention, la musique ainsi produite ait encore besoin d’être expliquée au bon peuple, assez benêt pour s’obstiner à ne pas saisir les beautés qu’elle recèle ? Qu’il faille faire œuvre de pédagogie pour le faire changer son hostilité en amour ?