dimanche, 13 octobre 2024

Y AVAIT PAS QUE L'ABBÉ PIERRE !

C'ÉTAIT TOUT LE SYSTÈME !

Je ne suis plus l'anticlérical forcené qui lançait des « Croâ ! Croâ ! » bien sonores dès qu'il apercevait une soutane. Même à cette époque désormais lointaine, je n'étais pas de ceux qui restaient sur le parvis de l'église lors de l'enterrement d'un camarade de travail dont la famille tenait à la cérémonie religieuse.

Mais qu'on se rassure : depuis que la superstition religieuse, dans sa variante catholique, est tombée de moi comme une peau morte (c'était précisément quand j'avais dix-sept ans, un bail), je suis, reste et demeure un mécréant pur et dur, quoiqu'aujourd'hui teinté d'un indifférent vaguement compatissant envers un corps social en voie de décomposition avancée (tiens, les pères maristes retraités ont quitté l'immense bâtiment du Grand Séminaire qu'ils occupaient à Sainte-Foy-lès-Lyon. Reste-t-il des séminaristes ?).

C'est dire que j'ai suivi avec curiosité les justes accusations qui se sont abattues (un peu tard !) sur la mémoire de l'abbé Pierre lorsque quelques-unes des femmes que celui-ci avait approchées de trop près ont décidé de mettre sur la place publique les souillures dont le bon curé s'était rendu coupable à leur égard.

A cette occasion, d'ailleurs, on en a appris de belles sur l'énorme silence complice dont l'institution entière a entouré les faits et gestes impudiques de monsieur Henri Grouès, après en avoir couvert bien d'autres au cours du temps et dans toutes sortes de régions du monde. Au fond, un simple mais puissant réflexe corporatiste que l'on connaît par cœur dans la police, la mafia et le monde du cyclisme (tiens, à propos, coucou Pogacar, tu peux dire comment tu fais pour tout gagner ?), pour ne prendre que quelques exemples.

On sait maintenant pas mal de choses sur les débauches dans lesquelles le monde clérical a pataugé au cours des temps anciens : Rousseau raconte dans Les Confessions comment, jeune homme, il s'est fait draguer par un curé sur la place Bellecour à Lyon, et les Fabliaux du Moyen âge, de même que Les Contes de Canterbury (Chaucer) regorgent de grivoiseries, débauches et entorses au vœu de chasteté. Et plus près de nous, nul n'ignore l'ambiance très homosexuelle qui règne au Vatican (Frédéric Martel, Sodoma : Enquête au cœur du Vatican, Robert Laffont, 2019).

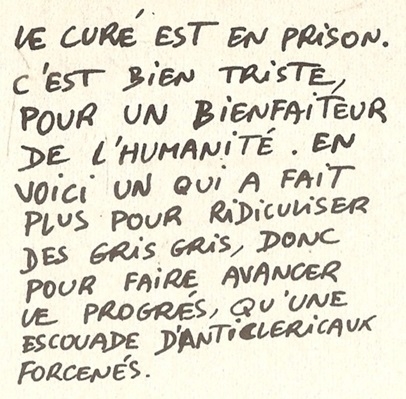

Il se trouve qu'en 1972, le dessinateur Reiser s'est intéressé pour le compte de notre cher Charlie Hebdo à un fait divers qui compromettait la réputation des Lazaristes, respectable congrégation religieuse. On trouve ce qui suit dans le n°92, paru le 21 août 1972.

L'affaire se passe en Normandie. Un curé de par là-bas emmenait des fillettes dans la campagne, les déshabillait pour les photographier en leur faisant prendre des poses suggestives.

Le curé finit en prison, et le commissaire, pour les besoins de son enquête, interroge le directeur des Lazaristes du coin. Reiser imagine à sa guise le contenu possible des échanges entre le policier et le prêtre.

Et Reiser laisse libre cours au flux Hara Kiri qui coule dans ses veines : « Pourquoi l'abbé avait un appareil photo ? — Mais des crayons de couleurs, vous imaginez où il les lui aurait mis ? — Dans le cul ! — Vous avez vite deviné ! — Question de métier ! » répond le flic.

Le commissaire montre alors des photos saisies dans la chambre du curé. Remarque du supérieur : « Y en a une où on voit pas bien. — Les mains sur la table ! », commande le policier, qui sort une petite culotte trouvée dans la même chambre.

L'ecclésiastique renifle et, catégorique, affirme : « Bretonne, neuf ans et demi ! — Mais comment avez-vous pu ... ? — Question de métier ! », réplique tranquillement le Lazariste satisfait au commissaire ahuri.

Petit chef d'œuvre qui permet à Reiser de dépasser le cadre individuel et de mettre en question tout un ordre religieux et, à travers lui, l'ensemble de la gent soutanière.

Je me régale quand j'ouvre un numéro de mon vieux Charlie Hebdo. (je n'ai plus, hélas, ma collection d'Hara Kiri Hebdo). Que ce soit dans les raisonnements souvent très élaborés construits par Wolinski dans ses pages 2 ou ses dialogues de "Monsieur" au bistrot ; les élucubrations poétiques, oniriques et parfois ésotériques de Gébé ; dans le formidable culot ricanant et jubilatoire de Reiser qui balaie sur son passage un tas de tabous ; dans les pages acérées de Delfeil de Ton ; dans les reportages précis et percutants de Cabu dans toutes sortes de milieux, de villes et de bobines qu'il saisit mieux que personne. J'avoue que j'apprécie moins la prose de Cavanna, que je trouve un tantinet bavarde, voire complaisante, mais je ne m'en vante pas.

Ce qui reste, c'est que l'idée Hara Kiri (puis Charlie) a regroupé ce qui se faisait de mieux au début des années 1970 en matière de talents graphiques, de regards pointus ou féroces portés sur l'époque et sur le monde, de dénonciations joyeuses.

Je ne dirai pas qu'ils étaient tous géniaux, mais qu'ils vivaient intensément, qu'ils avaient quelque chose de très fort à dire, et par-dessus tout qu'ils le faisaient avec une santé, une jovialité incomparables : ces mecs-là s'amusaient, rigolaient ensemble, braillaient, se disputaient. Ils ne se contentaient pas de s'insurger, de s'indigner, de se révolter. En un mot : ils VIVAIENT ! Et la revue leur ressemblait comme deux gouttes d'eau.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : abbé pierre, voeu de chasteté, célibat des prêtres, anticléricalisme, religion, henri grouès, jean-jacques rousseau, les confessions rousseau, chaucer, les contes de canterbury, frédéric martel, sodoma enquête au coeur du vatican, éditions robert laffont, bande dessinée, charlie hebdo, reiser, hara kiri, lazaristes, pédo criminalité, cavanna, professeur choron, wolinski, gébé, fournier, delfeil de ton, cabu

samedi, 12 décembre 2015

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS

ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL

(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)

7/9

Du pré carré de la propriété intellectuelle (ou "Art et Image de Marque").

Nulle nostalgie dans tout ça, je vous assure. Simplement un regard effaré, abasourdi sur le monde réel et sur le monde de l’art tels qu’ils se fabriquent, jour après jour, avec une constance proprement effrayante. Au 20ème siècle, les artistes (musique, peinture, poésie, sculpture, architecture, …) se sont mis à « s’exprimer », à développer des « formes-sens » qui leur fussent propres, chacun avec son langage à lui, sa « grammaire » à lui, son « vocabulaire » à lui. Leur marque de fabrique, la raison pour laquelle certains noms brillent d’un éclat particulier au firmament esthétique, c’est leur capacité à synthétiser tout ce qui se faisait autour d’eux, jusqu’à faire de leur travail quelque chose qui a été considéré à la fois comme unique et comme supérieur, voire emblématique.

Les « écoles » en -isme sont devenues des tendances, des « groupes », voire des « courants » aux contours flous et aux étiquettes fluctuantes : Cobra, Factory, Support / Surface, Fluxus, Abstraction lyrique, Nuagisme, Figuration narrative, Pop art, Expressionnisme abstrait, Art performance, Installations, … Ce qui a fait de Picasso un cas si particulier, le grand homme du 20ème siècle, c’est d’abord sa longévité (mort à 91 ans, ça aide), et aussi une énergie créative démesurée et une voracité hors du commun, qui lui ont permis de ne faire qu’une bouchée de toutes les tendances successives, au fur et à mesure de leur apparition, et de donner à chacune un état d’accomplissement qu’elle n’aurait jamais pu espérer. Tout en ne s’interdisant pas d’en créer autant de personnelles. C’est sûr, Picasso est incontournable : cela fait-il de lui un des plus grands artistes de l’histoire de l’art ? Je me permets d’en douter fortement (au 19ème siècle, Victor Hugo aussi fut "incontournable". "Hélas", ajoutait André Gide).

Avec la mondialisation montante, chaque musicien, pour écouter tout ce qui passait à portée d’oreille, chaque peintre, pour saisir tout ce qui pouvait titiller sa rétine, a eu à sa disposition un réservoir absolument inépuisable (en apparence) : tout le réel, tout le passé de l'humanité, toute la géographie de l'art, dans l'infinie hétérogénéité de leur diversité, ont été embauchés. Chaque artiste a été prié de déposer au vestiaire de la « Modernité » le carcan de tous les codes d'expression qu'il avait appris à l'école (occidentaux, donc arbitraires, donc à bannir). Et de "s'ouvrir au monde". Et d'inventer pour son seul compte un nouvel alliage pour bâtir un édifice que nul autre que lui n'aurait pu concevoir : matériau, ciment, plan d'ensemble, méthode d'édification, aspect extérieur, et tout ça et tout ça.

La documentation des artistes n’avait jamais été aussi volumineuse : chacun est devenu une véritable encyclopédie universelle. On peut dire ça autrement : le monde est devenu, pour les artistes, un gigantesque SUPERMARCHÉ. Le travail d’un grand nombre d’entre eux fut dès lors un travail de sélection, comme on remplit son caddie, puis de recombinaison des éléments retenus, si possible jamais opérée auparavant. La "LIBERTÉ" s'est racornie en liberté de choix. La liberté de choix, c'est celle du client : "Qu'y a-t-il en rayon ?". Le client est roi, dit-on : c'est parce qu'il paie. La liberté de choix est celle qui s'achète. Plus tu as les moyens, plus tu es libre. La LIBERTÉ, au contraire, ne saurait s'acheter, son prix est astronomique. Stratosphérique. Tout l'or du monde, et encore, on en est loin ! Même Bill Gates n'a pas les moyens.

La documentation des artistes n’avait jamais été aussi volumineuse : chacun est devenu une véritable encyclopédie universelle. On peut dire ça autrement : le monde est devenu, pour les artistes, un gigantesque SUPERMARCHÉ. Le travail d’un grand nombre d’entre eux fut dès lors un travail de sélection, comme on remplit son caddie, puis de recombinaison des éléments retenus, si possible jamais opérée auparavant. La "LIBERTÉ" s'est racornie en liberté de choix. La liberté de choix, c'est celle du client : "Qu'y a-t-il en rayon ?". Le client est roi, dit-on : c'est parce qu'il paie. La liberté de choix est celle qui s'achète. Plus tu as les moyens, plus tu es libre. La LIBERTÉ, au contraire, ne saurait s'acheter, son prix est astronomique. Stratosphérique. Tout l'or du monde, et encore, on en est loin ! Même Bill Gates n'a pas les moyens.

Chaque artiste ainsi miniaturisé en client, musicien ou autre, ayant ainsi fait ses emplettes dans le grand magasin planétaire, se retire alors dans son laboratoire, parmi ses cornues, ses athanors, ses alambics, ses aludels, ses matras, ses mortiers, pilons et autres pélicans (on peut vérifier les termes), pour se livrer à l’élaboration de son Grand Œuvre, sa Pierre Philosophale à lui. C'est devenu un bidouilleur de chimie. Un bricoleur d'éprouvettes.

Dans le supermarché planétaire et de l’histoire de l’art, il a sélectionné son propre « vocabulaire », collection de substances qui n’appartienne qu’à lui, sa propre « grammaire », façon personnelle de mettre en ordre, d’assembler les éléments de la collection globale. Il a rédigé ses protocoles expérimentaux. Il en a publié le résultat dans des "revues à comité de lecture". Lu et approuvé par la communauté des semblables. Toutes les apparences, en effet, de la scientificité.

Tout cela ayant été mené à bien, l’artiste, musicien, poète ou plasticien, s’est fait le maître d’un « langage » qui rend ses œuvres reconnaissables entre toutes. C’est ainsi que Yves Klein a pu faire breveter son bleu « YKB », que Pierre Soulages a inventé l’ « outre-noir », que Mondrian s’est illustré comme le coloriste de la géométrie pure, que François

Tout cela ayant été mené à bien, l’artiste, musicien, poète ou plasticien, s’est fait le maître d’un « langage » qui rend ses œuvres reconnaissables entre toutes. C’est ainsi que Yves Klein a pu faire breveter son bleu « YKB », que Pierre Soulages a inventé l’ « outre-noir », que Mondrian s’est illustré comme le coloriste de la géométrie pure, que François Rouan a popularisé le tressage de toile peinte (que Jacques Lacan tenta - un peu en vain, si j'ai bien compris - d'enrôler dans sa théorie des fameux "nœuds borroméens", mais le grand homme était un peu "affaibli", et c'était peut-être Rouan qui était le plus déçu), que Roy Lichtenstein est devenu le recycleur en chef de vignettes de BD

Rouan a popularisé le tressage de toile peinte (que Jacques Lacan tenta - un peu en vain, si j'ai bien compris - d'enrôler dans sa théorie des fameux "nœuds borroméens", mais le grand homme était un peu "affaibli", et c'était peut-être Rouan qui était le plus déçu), que Roy Lichtenstein est devenu le recycleur en chef de vignettes de BD  érigées en œuvres à part entière, que Jackson Pollock, avec quelques autres, a fondé l’ « action painting », cette danse à trois temps qu’il pratiquait sur de très grandes toiles posées au sol, etc. Tous ces gens ont confisqué l'objet de leur choix en en faisant un monomanie exclusive (pas toujours brevetée, reconnaissons-le, ni dûment déposée à l'INPI, Institut National de la Propriété Industrielle).

érigées en œuvres à part entière, que Jackson Pollock, avec quelques autres, a fondé l’ « action painting », cette danse à trois temps qu’il pratiquait sur de très grandes toiles posées au sol, etc. Tous ces gens ont confisqué l'objet de leur choix en en faisant un monomanie exclusive (pas toujours brevetée, reconnaissons-le, ni dûment déposée à l'INPI, Institut National de la Propriété Industrielle).

Les artistes ont pu proclamer : « Ceci est à moi ! » (implorons la pitié des mânes de Jean-Jacques Rousseau : « Le premier homme qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire : "Ceci est à moi"... », Discours sur l'origine et les fondements des inégalités parmi les hommes). A Arman les accumulations, à Christo l'emballage de monuments historiques, à Villeglé les affiches déchirées, à Viallat les séries d’empreintes d’éponge (jusqu'aux

Les artistes ont pu proclamer : « Ceci est à moi ! » (implorons la pitié des mânes de Jean-Jacques Rousseau : « Le premier homme qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire : "Ceci est à moi"... », Discours sur l'origine et les fondements des inégalités parmi les hommes). A Arman les accumulations, à Christo l'emballage de monuments historiques, à Villeglé les affiches déchirées, à Viallat les séries d’empreintes d’éponge (jusqu'aux vitraux de l'église d'Aigues-Mortes, ci-contre : s'ils savaient ! Mais ils trouvent peut-être ça joli, s'il y a encore des fidèles pour assister à la messe à Aigues-Mortes), à Orlan les réfections chirurgicales de son corps en bloc opératoire, à Raynaud le carrelage de salle de bains (à joints noirs), à Tsykalov les pastèques sculptées façon tête de mort, à Buren les bandes parallèles, à Pagès les

vitraux de l'église d'Aigues-Mortes, ci-contre : s'ils savaient ! Mais ils trouvent peut-être ça joli, s'il y a encore des fidèles pour assister à la messe à Aigues-Mortes), à Orlan les réfections chirurgicales de son corps en bloc opératoire, à Raynaud le carrelage de salle de bains (à joints noirs), à Tsykalov les pastèques sculptées façon tête de mort, à Buren les bandes parallèles, à Pagès les  totems, à Warhol les "multiples" (Campbell soup, Marilyn), à César les compressions et expansions, on n’en finirait pas, il suffit de trouver l’IDÉE, puis de la presser jusqu’au trognon pour en tirer tout le jus. Plus personne n'enchérit ? Pas de regret ? Adjugé !

totems, à Warhol les "multiples" (Campbell soup, Marilyn), à César les compressions et expansions, on n’en finirait pas, il suffit de trouver l’IDÉE, puis de la presser jusqu’au trognon pour en tirer tout le jus. Plus personne n'enchérit ? Pas de regret ? Adjugé !

Jean-Pierre Raynaud a fini par réduire en petits morceaux sa

Jean-Pierre Raynaud a fini par réduire en petits morceaux sa maison-salle-de-bains. Il a mis les morceaux dans des seaux.

maison-salle-de-bains. Il a mis les morceaux dans des seaux.

Ces seaux remplis de ces gravats, il les a solennellement  exposés, puis vendus, j’ignore à quel prix. Raynaud, récemment, a été choqué d'apprendre que la ville de Québec a détruit son monument (toujours en carrelage de salle de bains, en marbre, cette fois, toujours jointoyé de noir : trente tonnes de béton !) intitulé "Dialogue avec l'histoire". Rendons grâce à la ville de Québec pour son courage et la sûreté de son sens des valeurs.

exposés, puis vendus, j’ignore à quel prix. Raynaud, récemment, a été choqué d'apprendre que la ville de Québec a détruit son monument (toujours en carrelage de salle de bains, en marbre, cette fois, toujours jointoyé de noir : trente tonnes de béton !) intitulé "Dialogue avec l'histoire". Rendons grâce à la ville de Québec pour son courage et la sûreté de son sens des valeurs.

A tous ces "artistes" devenus des marques déposées à l'INPI, l'image de marque a bientôt tenu lieu de style. Le "métier" des artistes s'est vu détrôné par le blason que chacun de ces faiseurs, se prenant pour quelque antique chevalier, avait dessiné sur son écu pour s'en parer, et sur son étendard pour le brandir. A chacun son fief, son apanage, son pré carré. Touche pas à mon concept.

La question qui se pose est (pour pasticher le Jacques Chancel de « Radioscopie ») : et l’homme, dans tout ça ? C’est bien là que le bât blesse. Réponse : il est absent. Peut-être s'est-il effacé. Ou alors il est mort. En tout cas, en tant que destinataire par nature des  œuvres, il a disparu du radar de la plupart des artistes. Je

œuvres, il a disparu du radar de la plupart des artistes. Je ne reviens pas sur les désintégrations successives de la peinture dite « figurative », qui a très longtemps fait une place centrale à la « figure » (humaine) et au milieu dans lequel celle-ci se mouvait. Je pense ici à la saisissante série des "Otages" de Jean Fautrier (à gauche). Pierre Tal-Coat est allé jusqu'à barbouiller ses autoportraits (à droite). Fautrier, Tal-Coat : deux frères, deux démarches terriblement pleines de sens. De quoi frémir un bon coup.

ne reviens pas sur les désintégrations successives de la peinture dite « figurative », qui a très longtemps fait une place centrale à la « figure » (humaine) et au milieu dans lequel celle-ci se mouvait. Je pense ici à la saisissante série des "Otages" de Jean Fautrier (à gauche). Pierre Tal-Coat est allé jusqu'à barbouiller ses autoportraits (à droite). Fautrier, Tal-Coat : deux frères, deux démarches terriblement pleines de sens. De quoi frémir un bon coup.

Je ne reviens pas non plus sur l’insupportable agression dont les mélomanes, depuis Schönberg (et Varèse, et Schaeffer après lui), ont commencé à être victimes de la part de compositeurs dont beaucoup ne se considéraient plus comme les producteurs de plaisirs musicaux, mais comme des chercheurs lancés à la poursuite de codes sonores jusqu’alors inconnus, de langages musicaux d’un nouveau genre. Ils se sont mis à vociférer : « A bas la tonalité ! A bas la consonance ! A bas la mélodie ! A bas le chant ! A bas le plaisir ! A bas la dictature de l’oreille ! Vive la Dissonance absolue ! Que nous importe le destinataire ? C'est à l'oreille de s'adapter à nos théories ! Nous sommes la "Nouvelle Harmonie" ! ».

Comme en peinture, les désintégrations se sont succédé : le destinataire des sons musicaux a fini par être éliminé, comme un vulgaire gêneur, comme un parasite. Comme un consommateur, sommé par la publicité d'acheter les produits innovants. En musique, en peinture, l'argument d'autorité s'est substitué à la publicité. Ces chercheurs trop savants, ces scientifiques trop intelligents, réfugiés au fond de leurs laboratoires, ont concocté de nouvelles sonorités, de nouvelles combinaisons, en se disant : « Quel dommage que mon travail d’orfèvre finisse dans l’oreille d’auditeurs conformistes, passéistes, incapables d’en apprécier l’ingéniosité, l’originalité, la nouveauté ! ».

Voulez que je vous dise ? Pierre Boulez et son pote Karlheinz Stockhausen (ah, l'Helicopter-Streichquartett, quel pied !) : de la confiture aux cochons !

Je veux bien être considéré comme un cochon (car en lui tout est bon, à ce qu'on dit), mais qu'est-ce qu'on essaie de me faire croire ? De la confiture, cette tambouille immangeable ? Ne me faites pas vomir : c'est mauvais pour la qualité de la viande.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, musique contemporaine, musique, peinture, inpi, institut national de la propriété industrielle, image de marque, mouvement cobra, factory andy warhol, support surface, abstraction lyrique, pop art, expressionnisme abstrait, pablo picasso, yves klein, pierre soulages, piet mondrian, françois rouan, jacques lacan, roy lichtenstein, jackson pollock, action painting, jean-jacques rousseau, arman, jacques mahé de la villeglé, viallat église aigues mortes, orlan, jean-pierre raynaud, daniel buren, bernard pagès, andy warhol, campbell soup, jean fautrier, pierre tal coat, arnold schönberg, edgar varèse, pierre schaeffer, pierre boulez, karlheinz stockhausen, helicopter streichquartett, discours sur l'origine et les fondements des inégalités

jeudi, 30 avril 2015

L'ETAT FOUT LE CAMP ...

... MAIS LE POLICIER PROSPÈRE.

3/3

Je ne veux voir qu’une tête. Je ne veux entendre qu’une parole. Jusqu’à récemment, prononcer l’expression « génocide des Arméniens » conduisait un Turc direct au tribunal et en prison. Il paraît que ce n’est plus le cas, grâce à l’écrivain Ohran Pamuk. C'est encore mal vu, mais ce n'est plus un crime. La justice turque n’a rien compris apparemment au mouvement actuel de l’histoire : elle fait tout à l’envers. Elle n’a pas compris qu’il faut réprimer la parole en amont, à coups de lois transformant opinions et mots en délits ou crimes, et promettant prison et amendes à tous les nouveaux déviants. En espérant que ça empêchera les gens de penser "mal".

Eliminer les nuisibles, fabriquer l'homme nouveau : je crois vaguement me souvenir que c’était le rêve de quelques délicieux « Führer » qui ont ébloui le 20ème siècle des splendeurs de leurs exploits. Façonner ceux qui restent de façon qu’ils soient exempts de tout apport exogène, de toute excentricité allogène, en somme une race certifiée « 100 % pur porc ». Et puis surtout placer les militants du Bien aux postes névralgiques : les postes de commande.

Mais qu’il s’agisse des négateurs de « l'Empire du Bien » (Philippe Muray) ou de Michel Houellebecq, le problème ne cesse pas de se porter sur le « rapport à l’autre que moi ». Celui qui pense déviant, c'est toujours l'autre que moi, à condition que "moi" soit au pouvoir. Sauf qu'aujourd'hui, c'est Michel Foucault qui est au pouvoir. Enfin, pas lui : ses adeptes confits en dévotion anti-étatique et anti-normative. Ce sont eux qui tiennent les rênes de la loi : la tolérance aux déviances sera totale. De même que l'intolérance aux subversifs qui osent encore poser le mot « déviance » sur certains comportements.

Les « philosophes de la déconstruction » (Foucault, Derrida, Deleuze, pour faire vite) sont les penseurs de la déconstruction de la société en tant tant qu'ensemble structuré. Poussés par l'idéologie, ils n'ont rien compris à l'essence de la socialité : accepter des limites aux droits de l'individu.

A force de soutenir qu'on n'est déviant (Foucault et les fous, Foucault et les prisonniers, Foucault et les anormaux, ...) qu'à cause de l'arbitraire de l'ordre établi, on constate qu'il suffit d'arriver au pouvoir pour inverser la nature de la déviance. Si Michel Foucault, grand militant de la réhabilitation de la déviance dans sa dignité pleine et entière, n'était pas mort du sida trop tôt, nul doute qu'il aurait été ministre pour instaurer la dénonciation de la nouvelle déviance comme moyen de gouvernement.

Mais ce n'était que partie remise : ses descendants ont accompli la chose. Et ce sont ceux qui soutiennent qu'il existe des déviances dans les comportements qui sont alors eux-mêmes considérés comme déviants. Dans le fond, tout dépend si on est au pouvoir ou pas.

Les nouveaux déviants, les indésirables d'aujourd'hui, les nuisibles qui persistent à voir du Mal dans le nouvel « Empire du Bien », ne sont plus dans le même camp : il est tacitement convenu qu'il faut être « progressiste ». Il faut être, comme Laurent Joffrin, du côté de ceux à qui les « conservateurs » et autres « Nouveaux réactionnaires » donnent envie de vomir. Le seul moyen d'y voir clair, c'est de se demander qui, à un moment donné, est détenteur du pouvoir. Je veux dire : qui est en mesure de décréter urbi et orbi ce qui est le seul Bien, le seul « Vrai Bien » admissible. Rétrospectivement, c'est instructif.

L’homme social a besoin de normes, c’est incontestable, je le dis à l'encontre de l’air du temps. Le problème, c'est que, dès qu'il y a "norme", il y a "écart" par rapport à la norme. C'est forcé. La déviance n'est jamais loin. D'où l'exécration générale de la notion de norme (ah, ces quatre doigts qui font les "guillemets" quand on ose, à l'oral, prononcer le mot !). Pourtant, je dirai que la socialité consiste essentiellement dans l'établissement d'une norme.

Les normes, après tout, ne sont rien d’autre que des limites chargées de contenir le moi des individus, dont les propensions totalitaires ne sont jamais à exclure. L'enfant tout-puissant n'est jamais complètement enfoui sous l'adulte d'apparence modeste. La norme est un régulateur social. Un frein à la folie. Il est invraisemblable que la notion de norme soit aujourd'hui à ce point la pestiférée de l'esprit.

Quand la norme se dissout (quand elle prolifère comme un cancer), la société suit aussitôt le mouvement de dissolution. Jean-Pierre Le Goff le dit : « déliaison ». L’appel à la « tolérance », l’interdiction de « l’intolérance » ne sont que des jambes de bois qui n’empêcheront jamais l’humanité de boiter (si possible « des deux pieds », comme dit Tonton Georges). Quel que soit le régime politique. L'humanité boite dans son essence. Tristan Tzara le résume magnifiquement dans son titre L'Homme approximatif.

Le Mal est inarrachable. J'ai fini par m'en convaincre : Jean-Jacques Rousseau a dangereusement tort. L'homme n'est pas "né bon". Il n'est pas non plus "né mauvais". L'homme devient ce qu'en fait la civilisation. Quand il naît, il n'est pas encore. Il deviendra, complexe assemblage de Bien et de Mal.

Jésus le dit dans la « Parabole du bon grain et de l'ivraie » : « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson ». Je ne suis pas théologien, mais je vois dans cette parabole un éloge de la fonction civilisatrice de la société. Aucun homme n'est mauvais d'avance, tout simplement parce que le Mal en lui est indétectable jusqu'à ce qu'il ait mûri. Voilà pourquoi Sarkozy est un imbécile, à vouloir détecter dès trois ans la dangerosité potentielle du futur adulte : « Il n'y a rien à faire, le mal naît en même temps que nous » (Roberto Saviano, Extra pure, 2013).

Les guignols politiques, assis sur le couvercle de la marmite où le Mal bouillonne et prospère, interdisent le Mal par décret, pour complaire à leurs clients électoraux. Ou plutôt, ce n'est pas le Mal qu'ils visent en soi (sur lequel ils sont impuissants), c'est la parole de ceux qui le voient, l'analysent, en parlent. La police et les tribunaux contre les paroles, plutôt que l'action sur les choses.

Ce qui se passe ? Comme l’Etat s’est coupé les mains pour surtout ne pas agir sur la réalité économique, comme il est de plus en plus incapable de parer à la débâcle concrète qui détruit le travail productif et la production de richesses, il a orienté son action sur ceux qui ne peuvent pas contester sa légitimité. Il a rabattu ses crocs, avec férocité, sur la sphère sociétale, les symboles, les « représentations » et les révolutions morales et idéologiques à tout va.

Puisque le politique est désormais impuissant à changer le monde concret, il a entrepris de changer les esprits, en leur injectant de force, dès le berceau, les « éléments de langage » qui leur feront voir la réalité de façon conforme à la grille de lecture officielle, à la ligne du parti unique, le parti bien-pensant.

Puisque la réalité économique lui échappe et part en quenouille, l’Etat se rabat sur les mœurs et les opinions. Le formatage des êtres à la nouvelle doxa, au moyen d'un propagande massive. Il ne faut pas lutter contre le désastre concret et de plus en plus certain auquel les transnationales, industriels, traders, financiers vouent la planète : il faut lutter contre le racisme et l’intolérance, il faut lutter contre le Front National. Cherchez l’erreur. Le mensonge s'est installé à demeure au pouvoir.

Car ceux qui font semblant de parler de cette réalité concrète, et qui noient le poisson et l’asphyxient en le plongeant dans toutes sortes de fumées qui font diversion et détournent l’attention de l’essentiel, sont seulement des MENTEURS.

Je serais à la place du législateur ou du punisseur, qu’il s’appelle Caroline Fourest, Laurent Joffrin ou Edwy Plenel, je commencerais par me demander de quel côté elle est, la HAINE. Et de quel côté les PHOBIES. Proclamer sa haine de la haine, en même temps que ça évite de s’occuper concrètement des problèmes (désindustrialisation, travail, logement, …), n’est pas sans effets.

La haine de certaines haines désignées comme telles (prenez un mot désignant une minorité, et faites-en une "phobie", vous aurez un motif passible de la correctionnelle), travaille sans le savoir à instaurer, sous une surveillance policière de plus en plus méticuleuse, la haine comme norme suprême de la relation sociale (inséparable de l’appel au « vivre-ensemble » et à la « tolérance », pendant obligé de sa double injonction paradoxale).

Quand le législateur se confond avec le justicier érigé en chevalier blanc, le pauvre monde a du mouron à se faire. A plus forte raison quand l’Etat, avec la complicité active de ses « serviteurs », se défile et s’écrase, pour mieux s'effacer et donner le pouvoir aux groupes de pression (filières professionnelles, entreprises, lobbies, compartiments étanches multiples appelés « minorités », …).

Disons-le, quand il devient le jouet, le pantin, la marionnette de toutes sortes de groupes influents qui grenouillent autour de tous ceux qui décident et ont la signature, qui obtiennent le vote de lois destinées à satisfaire leurs « justes revendications ».

La privatisation de tout ce qui était encore il y a peu le « Bien Commun » et le « Service Public », ajoutée au devenir policier du « Vivre ensemble », voilà un modèle de société auquel n’avaient pensé ni les humanistes de la Renaissance, ni les philosophes des Lumières.

C’est curieux, les paradoxes de l’histoire : je ne sais plus si c’est Marx ou Lénine qui assignait pour but ultime au communisme l’extinction de l’Etat. L’Etat ? Il est en train de s’éteindre, ou plutôt de crever, mais sous les coups de l’ennemi juré du communisme, depuis les débuts de celui-ci. J’ai nommé le Capitalisme.

Et ce n'est pas drôle.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : tout cela est long, lourd, touffu, j'en conviens. Indigeste. La faute aux relectures successives, aux ajouts et retouches opérés, et à la flemme d'y mettre de l'ordre.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turquie, génocide arménien, ohran pamuk, l'empire du bien, michel houellebecq, philippe muray, michel foucault, la folie à l'âge classique, les anormaux, jacques derrida, deleuze, philosophes de la déconstruction, laurent joffrin, jean-pierre le goff, georges brassens, tristan tzara, l'homme approximatif, jean-jacques rousseau, jésus, parabole du bon grain et de l'ivraie, roberto saviano extra pure, nicolas sarkozy, caroline fourest, edwy plenel, service public à la française

vendredi, 15 mars 2013

MON DERNIER VISAGE APRES LA VIE ?

ON NE FERA PAS ATTENTION AUX CHAUSSURES DEPAREILLEES, MAIS ON OBSERVERA LE CAS INTERESSANT D'HYPERTRICHOSE PUBIENNE

(qui oserait imaginer ainsi Mélisande à son balcon, laissant, sur Pelléas, négligemment pendre ses cheveux ? On pourrait aussi lui suggérer de faire une tresse ? )

(à ne pas confondre non plus avec le "tablier de sapeur" servi dans les bouchons lyonnais, et encore moins avec la moustache de Brassens dans La Fessée :

"Un tablier de sapeur, ma moustache, pensez,

Cette comparaison méritait la fessée".)

***

Le sujet dont auquel je causais était celui de la ressemblance et de la vraisemblance des masques mortuaires, moulés sur le visage de personnes plus ou moins célèbres après leur décès.

On me dira que tout dépend de la façon dont le photographe a saisi l’image du masque, de l’éclairage dont il s’est servi, de l’état du masque qu’on lui a procuré, s’il en existe plusieurs, de la patine du temps, de la couleur, de la saleté éventuelle, des soins apportés à sa conservation, que sais-je encore.

Le cas de Jean-Jacques Rousseau est caricatural :

Le cas de Jean-Jacques Rousseau est caricatural : pour ainsi dire et visiblement, ce n’est pas du même mort qu’il s’agit. Jean-Jacques est-il ce buste aux nez, lèvre supérieure et menton coupés (à g.), trouvé sur Internet ? Est-il cet autre buste, de parfaite conformation (à d.) ? J'ai tendance à opter pour ce dernier, qu'on trouve dans l'ouvrage de Maurice Bessy, Mort où est ton visage ? (Editions du Rocher).

pour ainsi dire et visiblement, ce n’est pas du même mort qu’il s’agit. Jean-Jacques est-il ce buste aux nez, lèvre supérieure et menton coupés (à g.), trouvé sur Internet ? Est-il cet autre buste, de parfaite conformation (à d.) ? J'ai tendance à opter pour ce dernier, qu'on trouve dans l'ouvrage de Maurice Bessy, Mort où est ton visage ? (Editions du Rocher).

On chipotera à propos de cette curieuse blessure au front, semblable à une vulgaire « tache de vin », comme on ne dit plus, car tout jeune parent sait ce qu'est un « angiome » (« agglomération de vaisseaux hyperplasiés ou ectasiés », tout le monde vous le dira). Certains sont même en mesure de distinguer l'angiome « stellaire » de l’ « aranéen » et du « caverneux », voire du « nodulaire », pour dire que c'est passé dans le langage courant.

Passons rapidement sur les divers états du « Victor Hugo », où seule la « décoration » fait la différence ;

Passons rapidement sur les divers états du « Victor Hugo », où seule la « décoration » fait la différence ;  sur le « George Washington » : un seul masque a visiblement servi, mais éclairé autrement ; sur le « Léon Gambetta »,

sur le « George Washington » : un seul masque a visiblement servi, mais éclairé autrement ; sur le « Léon Gambetta », qu’on a tout de même du mal à reconnaître. La place manque pour tout mettre : je ne voudrais pas que ça tire en longueur.

qu’on a tout de même du mal à reconnaître. La place manque pour tout mettre : je ne voudrais pas que ça tire en longueur.

Tournons-nous, pour finir en beauté, sur la question que pose le masque mortuaire de Ludwig van Beethoven, l’absolu génie de la musique européenne de tous les temps. Comment se fait-il que son masque mortuaire le plus connu et le plus vendu le présente sous un aspect, certes sévère comme on le connaît par ailleurs, mais avec des joues encore bien pleines (ci-contre) ?

Tournons-nous, pour finir en beauté, sur la question que pose le masque mortuaire de Ludwig van Beethoven, l’absolu génie de la musique européenne de tous les temps. Comment se fait-il que son masque mortuaire le plus connu et le plus vendu le présente sous un aspect, certes sévère comme on le connaît par ailleurs, mais avec des joues encore bien pleines (ci-contre) ?

Maurice Bessy, qui présente l’exemplaire conservé à Princeton University, note pourtant : « Moulé quarante-huit heures après le décès de Beethoven, son masque reflète les souffrances endurées pendant son agonie ». Et quand on a suivi le récit de cette agonie, on sait que c'est le masque ci-dessous qui est le VRAI.

LÀ, JE VAIS VOUS DIRE, ON TOUCHE AU SURHUMAIN.

ÇA VOUS A TOUT DE SUITE UNE AUTRE GUEULE.

Que les dévots d’un mort célèbre aient tendance à magnifier les traits de leur idole est, certes, compréhensible et humain, mais néanmoins regrettable.

Regardez la lippe inférieure toute tordue du grand Johannes Brahms (ci-contre), la bouche édentée de Jonathan Swift ou de William Turner, la moustache de travers de Friedrich Nietzsche. Tout semble avoir été laissé tel quel. Ceux qui ont pris ces moulages ont eu bien raison de ne pas les "embellir".

Ces grimaces sont-elles pour autant des laideurs ?

Notez que je me contente de poser la question, bien qu'elle sente son jésuite et que la réponse ne fasse aucun doute : c'est non. C'est même le contraire, je veux dire : oui, c'est une "beauté". Une beauté singulière, certes, mais aussi singulière et belle que l'individu entier tel qu'il aboutit à sa dernière physionomie.

On se prend à regretter l’écart criant qui oppose, par

On se prend à regretter l’écart criant qui oppose, par exemple, les dernières photos prises du vivant d’Antonin Artaud (le torturé, à d., je regrette de n'avoir pas mieux à montrer) et le bel état que laisse supposer son masque mortuaire (à g.).

exemple, les dernières photos prises du vivant d’Antonin Artaud (le torturé, à d., je regrette de n'avoir pas mieux à montrer) et le bel état que laisse supposer son masque mortuaire (à g.).

Même chose pour Paul Verlaine, qui était, vers la fin, dans un triste état, qu’on ne retrouve aucunement sur le moulage de sa tête.

J’ai, quant à moi, toujours éprouvé la tentation d’entrer dans la chambre mortuaire où gisait un familier, avec un appareil photo pour un dernier portrait de la personne. Ce n'est pas sentimental : faute de leur masque, que je suis inapte à prélever, je voudrais au moins garder leur effigie photographique.

Si j’étais passé à l’acte, sans doute au grand dam des autres personnes présentes, je me serais bien gardé de passer le cliché par « photoshop ». « Tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change » (Tombeau d'Edgar Poe, de Stéphane Mallarmé) sonne comme un impératif.

Quelle force m’a à chaque fois retenu d’apporter ma machine et d’en faire usage ? Je ne saurais le dire exactement. Disons que je ne me suis pas senti le droit. Le droit de voler peut-être quelque chose au disparu, peut-être de violer sa mémoire. Pas le droit, voilà tout. Je ne regrette pas d’avoir éprouvé ce scrupule. Quoique ...

Quant à moi, mon dernier visage après la vie, vous voulez que je vous dise ? Je crois qu'il ne m'appartient pas. Il sera ce que d'autres en feront et garderont. L'avenir des morts est laissé aux bons soins des vivants. Qui, parmi les morts du passé qui ont été ainsi immortalisés, avait émis de son vivant le souhait de rester sous la forme d'un masque de plâtre ? Il aurait fallu une singulière vanité narcissique.

Quant à moi, mon dernier visage après la vie, vous voulez que je vous dise ? Je crois qu'il ne m'appartient pas. Il sera ce que d'autres en feront et garderont. L'avenir des morts est laissé aux bons soins des vivants. Qui, parmi les morts du passé qui ont été ainsi immortalisés, avait émis de son vivant le souhait de rester sous la forme d'un masque de plâtre ? Il aurait fallu une singulière vanité narcissique.

Goethe (à g.), qui ne faisait apparemment confiance à personne, a fait prendre un moulage de son visage à 58 ans, en 1807. Il devait mourir vingt-cinq ans après. On n'est jamais si bien servi que par soi-même...

Par contre, le pauvre philosophe Kant n'a pas pris cette précaution, et voilà ce qui lui est arrivé. Il n'appert pas cependant que la diffusion de son oeuvre en ait notablement souffert.

Mais qui croit se posséder assez pour prétendre disposer de soi (et de son bien) quand il aura franchi la limite au-delà de laquelle son ticket ne sera plus valable (merci pour la formule, monsieur Romain Gary) ? Je n'envie pas le travail de ceux qui sont payés pour embellir les morts à seule fin de complaire aux vivants.

Vous voulez que je vous dise ? De moi, ce qui a toujours échappé à tout le monde, cela seul m'appartient en propre, et cela mourra avec moi. Mon dernier visage après la vie en fera-t-il partie ? La réponse à cette question n'est pas de mon ressort.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, monstres, freaks, hypertrichose, georges brassens, masques mortuaires, jean-jacques rousseau, victor hugo, george washington, léon gambetta, ludwig van beethoven, brahms, friedrich nietzsche, jonathan swift, william turner, antonin artaud, paul verlaine, wolfgang goethe, kant, romain gary

mercredi, 06 mars 2013

LE WERTHER DE GOETHE

GRACE MAC DANIEL ET SON FILS

***

Une légende tenace veut qu’après la parution des Souffrances du jeune Werther, œuvre célébrissime de Wolfgang Goethe, l’Allemagne ait connu une vague de suicides par amour de jeunes gens ou jeunes filles qui s’identifiaient par trop au malheur du héros. J’avoue que je n’ai pas cherché à savoir si la légende est fondée en réalité. Quoi qu’il en soit, je n’avais jamais lu l’œuvre. Je la connaissais par Massenet interposé (« Pourquoi me réveiller au souffle du printemps ? »). Je ne l’avais pas lue. J’ai réparé cet oubli.

Eh bien je vais vous dire : pas de quoi se réveiller la nuit. Enfin, je devrais plutôt dire : pas de quoi s’identifier à Werther aujourd’hui. Question d’époque, forcément. L’ouvrage est d’une grande brièveté (120 pages "Pléiade"), l’histoire est angéliquement simple, et pour une raison elle-même très simple : le livre a été écrit d’un seul jet, en quatre semaines. C’est Goethe qui le dit.

Il dira aussi, beaucoup plus tard dans sa vie, qu'il ne comprend pas comment il a pu l'écrire : il ne le reconnaît plus pour sien.Une sorte de « lâcher de barrage », un « péché de jeunesse », quoi, si j’ose le dire ainsi. Comme s'il avait ôté la bonde (vous savez : « Et plus j'lâche la bonde à mon émoi, Et plus les copains s'amusent de moi », Le Fossoyeur, de Tonton Georges).

De quoi s'agit-il ? Un jeune homme brillant et cultivé, issu d’une famille bourgeoise, promis à une belle carrière dans la diplomatie, « prend des vacances » (il y va avec la ferme intention de ne rien faire de concret, mais de se laisser vivre, je veux dire qu'il s'est mis disponible, ce qui veut dire « dans l'attente de donner une direction à sa vie », c'est moi qui le dis) dans un coin d’une campagne charmante. Le livre commence sur des louanges à la bienheureuse et bienfaisante Nature. On se croirait, pour un peu, chez Jean-Jacques Rousseau, dans les Rêveries du promeneur solitaire. On n'est pas contre.

Il fait la connaissance de la jeune Charlotte, fille du « Bailli », orpheline de mère, aînée et donc responsable d’une imposante fratrie. Il sent bientôt qu’une mystérieuse harmonie met leurs âmes en correspondance. Hélas, elle est promise à Albert, et comme il a un tant soit peu de sens de l’honneur, il ne pense à aucun moment à remettre cette promesse en question.

Et puis, quand Albert revient au village, qu’il est clairement établi que Charlotte n’est pas pour lui et qu’elle-même adhère au projet de mariage, la vie ne tarde pas à devenir pour lui pénible à supporter. Il tente bien de s’éloigner et se fait nommer assistant d’un ambassadeur.

Mais très vite, il se rend compte qu’il n’est pas fait pour les convenances sociales et la bienséance hiérarchique qui consisterait pour lui à ne pas mélanger sa roture à la noblesse aristocratique (il est, qu’on se le dise, sans préjugés de classe). De plus, il est en très mauvais termes avec l’ambassadeur. Il démissionne donc et retourne au village, où il retrouve Charlotte et Albert mariés.

Ayant tiré un trait sur l’amour qu’il éprouve pour Charlotte, ayant jugé que la « carrière » diplomatique et sociale était pour lui une impasse, dès lors qu’il se refusait à entrer dans le jeu des impostures, il se retrouve devant un mur existentiel. Ce qui le soutient encore, c’est l’espoir que lui laissent entrevoir certains flux d’empathie (d’amour ?) qui lui parviennent de Charlotte.

Un dernier tête-à-tête avec Charlotte, intense et désespéré, le décide à en finir. Comme il entre inopinément chez elle, affolée, elle voudrait convoquer de la compagnie, des témoins, mais se retrouve finalement seule avec Werther. Cette scène est étrange : elle lui demande de lire ce qu'il a traduit des poésies d'Ossian, le célébrissime (à l'époque) mais fictif barde écossais (c'est en fait Mac Pherson, le prétendu traducteur, l'auteur des poésies).

Il s'exécute. Ossian, fils de Fingal (cf. La Grotte de Fingal, de Mendelssohn), est donc censé avoir écrit au IIIème siècle ces chants de guerre et d'amour d'un pays de brume et de rochers. Le texte résonne profondément dans le coeur des deux jeunes gens, Charlotte pleure, puis le prie de continuer :

« Pourquoi m'éveilles-tu, souffle du printemps ? Tu me caresses et dis : "Versant des gouttes célestes, j'apporte la rosée" ; mais le temps de ma flétrissure est proche ; proche est l'orage qui abattra mes feuilles. Demain viendra le voyageur, viendra celui qui m'a vu dans ma beauté ; son oeil me cherchera tout autour dans les champs, il me cherchera, et ne me trouvera point ».

Les dernières paroles sont évidemment lourdes de sens. Emue au plus profond d'elle-même, elle se laisse aller entre ses bras, puis se ressaisit : « Et puis, jetant sur le malheureux un regard plein d'amour, elle courut dans la chambre voisine, et s'y enferma ». Il s'éloigne. Il a emprunté à Albert ses pistolets, en vue du « voyage » annoncé. Quand elle apprend la mort de Werther, Charlotte s’évanouit aux pieds d’Albert. C’est un aveu ?

Le plus étonnant de l’histoire, c’est l’impression d’évidence qui s’en dégage. Je parlais de « lâcher de barrage ». L’image est sans doute très impropre, peu pertinente. Mais je n’arrive pas à traduire autrement cette impression d’évidence. Pour dire la même chose autrement, je parlerais volontiers de « pureté de la ligne » qui conduit le récit.

Il y a de ça : certes, il y a un trio (Werther-Charlotte-Albert), mais il se ramène à Werther seul, face à son amour impossible pour Charlotte, du fait de l’existence d’Albert. Car il n'y a pas de trio : il ne faut pas oublier que le récit passe principalement par les lettres que Werther adresse à Wilhelm. Le « je » du narrateur occupe toute la place, et le monde est vu à travers lui.

Le livre se répartit en deux « livres » de taille inégale, car le deuxième s’interrompt pour laisser parler « l’éditeur », dès que les « renseignements écrits de sa propre main » par Werther ne suffisent plus, et qu’il est obligé de les suppléer (v. trans.) par des « récits ».

Je parle de « pureté de la ligne », je pourrais dire que le récit suit carrément une trajectoire rectiligne, et que Werther (excepté la parenthèse mondaine à l’ambassade) passe, selon un mouvement presque rectiligne, du bonheur le plus parfait dans la nature et parmi les gens simples de la campagne, au sentiment de l’amour, puis à la perception de son impossibilité, puis à la certitude que sans cet amour, il ne peut plus envisager d'avenir pour son existence, ce qui le conduit à en tirer la conclusion logique. La gradation est permanente et régulière.

Je ne dis pas que le livre ne touche pas le lecteur. Au contraire, par la magie du « je », celui-ci voit le monde, ressent les choses, leur succession, les péripéties par les yeux et les sens mêmes du narrateur. Je ne saurais dire à quel moment cette identification cesse de fonctionner. Est-ce quand il perçoit comme idiote la soumission de Werther à l’idée que Charlotte doit épouser Albert ? Ne pourrait-il pas enfreindre, se dirait-on, aujourd’hui où l’infraction est quotidienne et banale ? C’est peut-être l’impureté de ce sentiment interdit de Werther pour une fille déjà pr(om)ise qui constitue cette infraction qui le condamne. Allez, c’est parti pour l’exégèse, l’herméneutique et l’interprétation. Il est temps que je m’arrête.

Je ne suis pas mécontent d’avoir fait cette lecture. Sans doute une référence, certainement pas un phare littéraire universel. Je suis désolé.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, monstres, freaks, littérature, littérature allemande, wolfgang goethe, werther, les souffrances du jeune werther, jean-jacques rousseau, les rêveries du prmeneur solitaire, tragédie, suicide, georges brassens, le fossoyeur

lundi, 14 mai 2012

ENCORE UNE LOUCHE DE MONTAIGNE (fin)

Restons encore un peu en compagnie de MONTAIGNE, dans les Essais et dans sa "librairie".

On trouve, au chapitre « De l’ivrognerie » (Livre II), en dehors d’un certain nombre de considérations très sages (MONTAIGNE est quelqu’un qui tient par-dessus tout à rester mesuré), une histoire digne d’être retenue.

De l’ivrognerie.

Et ce que m’apprit une dame que j’honore et prise singulièrement, que près de Bordeaux, vers Castres où est sa maison, une femme de village, veuve, de chaste réputation, sentant les premiers ombrages de grossesse, disait à ses voisines qu’elle penserait être enceinte si elle avait un mari. Mais, du jour à la journée croissant l’occasion de ce soupçon et en fin jusques à l’évidence, elle en vint là de faire déclarer au prône de son église que, qui consentirait à reconnaître ce fait en l’avouant, elle promettait de le lui pardonner, et, s’il le trouvait bon, de l’épouser. Un sien jeune valet de labourage, enhardi de cette proclamation, déclara l’avoir trouvée, ayant bien largement pris son vin, si profondément endormie près de son foyer, et si indécemment, qu’il s’en était pu servir sans l’éveiller. Ils vivent encore mariés ensemble.

Elle est pas mignonne, l’histoire ? Une variante, en quelque sorte, de la chanson « Emmener sa femme au champ pour la…bourer ». « Qu’il s’en était pu servir ». Et on nous raconte que ce furent des époques puritaines ? Qu’est-ce que c’est que cette fable ? J’ai plutôt l’impression que le puritanisme a rarement été aussi actuel (le puritanisme est copain comme cochon, comme l’avers avec le revers, avec tout ce qui porte l’étiquette X).

Le passage suivant est beaucoup plus moral, mais il jette un drôle de jour sur la façon dont nous (moi le premier) nous extasions au-dessus du berceau d’un nouveau-né. N’y a-t-il pas quelque ressemblance avec ce que nous faisons devant le chiot ou le chaton que la chienne ou la chatte a mis bas quelque temps avant ? MONTAIGNE parle, quant à lui, de « guenon ». Sûr que ça fait plus exotique.

Chapitre VIII : De l’affection des pères aux enfants. (A madame d’Estissac.)

Comme, sur ce sujet de quoi je parle, je ne puis recevoir cette passion de quoi on embrasse les enfants à peine encore nés, n’ayant ni mouvement en l’âme, ni forme reconnaissable au corps, par où ils se puissent rendre aimables. Et ne les ai pas soufferts volontiers nourris près de moi [d’où le recours à la nourrice]. Une vraie affection et bien réglée devrait naître et s’augmenter avec la connaissance qu’ils nous donnent d’eux ; et lors, s’ils le valent, la propension naturelle marchant quant et [du même pas que] la raison, les chérir d’une amitié vraiment paternelle ; et en juger de même, s’ils sont autres, nous rendant toujours à la raison, nonobstant la force naturelle. Il en va forcément au rebours ; et le plus communément nous nous sentons plus émus des trépignements, jeux et niaiseries puériles de nos enfants, que nous ne faisons après de leurs actions toutes formées, comme si nous les avions aimés pour notre passe-temps, comme des guenons, non comme des hommes.

« S’ils le valent » : au moins c’est clair, le sentiment paternel est loin d’être naturel, comme le bruit s’en est colporté depuis JEAN-JACQUES ROUSSEAU (que cela n’a jamais empêché de mettre à l’Assistance les enfants qu’il a eus avec THERESE LEVASSEUR), et comme le montre ELISABETH BADINTER dans L’Amour en plus (1980). Est-ce que c’est MONTAIGNE qui est un salopard ? Est-ce que c’est nous qui sommes fondus gaga ?

Ce qui m’impressionne ici, c’est qu’il attend pour se faire une opinion que l’enfant ait assez grandi pour montrer aux yeux de tous quelle forme allait prendre l’être en devenir qu’il était exclusivement au départ. Nous, qui vivons à une époque qui se met à plat-ventre devant l’enfant, à l’époque de l’ « enfant au centre du système », de l’enfant-roi, ne pouvons plus guère, me semble-t-il, comprendre un tel propos.

Le plus drôle, c’est que nous nous chagrinons, plus tard, de l’écart éventuel entre l’enfant espéré et l'être accompli. MONTAIGNE, lui, n’attend rien de précis. Il attend de voir ce que ça va donner, le gamin. HANNAH ARENDT ne dit pas autre chose, dans La Crise de la culture, quand elle conteste radicalement qu’il existe un quelconque « monde de l’enfance », qui serait autonome, et insiste sur la nécessité de ne voir dans un enfant qu'un être humain en devenir. Rien de moins, certes, mais rien de plus.

Il y a bien du ridicule dans le seul fait d'avoir pensé qu'il fallait absolument que les instances internationales signassent une mirifique "Déclaration des Droits de l'Enfant". Tiens, mettez-y le nez ici, pour voir, et vous comprendrez pourquoi les Français ont rejeté la Constitution Européenne : il faut une formation juridique au moins de bac + 12 pour s'y retrouver, et rien que pour arriver jusqu'au bout.

Mais il est vrai que MONTAIGNE ignorait tout de ce qu’est un « marché », découpé en divers « segments » (5-9 ans, 9-12 ans, etc.), la consommation, et tous les objets qui se proposent en permanence d’irriguer notre besoin de bonheur, ce qui est de toute évidence un progrès incommensurable.

Voilà ce que je dis, moi.

Ce sera tout pour cette fois.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : montaigne, littérature, essais de montaigne, librairie de montaigne, ivrognerie, relations parents enfants, jean-jacques rousseau, thérèse levasseur, assistance publique, élisabeth badinter, l'amour en plus, hannah arendt, la crise de la culture