vendredi, 12 décembre 2025

DES CAILLOUX BLEUS

Image élaborée à partir d'une photo prise par mes soins le 8 février 2019. Ces galets bleus sont en réalité des gouttes d'eau suspendues au couvercle transparent d'une bouilloire dotée d'une loupiote qui s'allumait en phase de chauffe.

J'ajoute que Les Cailloux bleus est le titre d'un livre de Christian Signol paru chez Robert Laffont en 1984. Si je pense ici à ce bouquin — que je n'ai jamais lu —, c'est juste parce qu'il figurait dans les rayons de la bibliothèque du cher Philippe K., où il servait d'habile cachette à plusieurs billets de banque placés là au cas où, au hasard des pages. Le fait amusait tout le cercle des proches.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, les cailloux bleus, christian signol, littérature, éditions robert laffont

dimanche, 13 octobre 2024

Y AVAIT PAS QUE L'ABBÉ PIERRE !

C'ÉTAIT TOUT LE SYSTÈME !

Je ne suis plus l'anticlérical forcené qui lançait des « Croâ ! Croâ ! » bien sonores dès qu'il apercevait une soutane. Même à cette époque désormais lointaine, je n'étais pas de ceux qui restaient sur le parvis de l'église lors de l'enterrement d'un camarade de travail dont la famille tenait à la cérémonie religieuse.

Mais qu'on se rassure : depuis que la superstition religieuse, dans sa variante catholique, est tombée de moi comme une peau morte (c'était précisément quand j'avais dix-sept ans, un bail), je suis, reste et demeure un mécréant pur et dur, quoiqu'aujourd'hui teinté d'un indifférent vaguement compatissant envers un corps social en voie de décomposition avancée (tiens, les pères maristes retraités ont quitté l'immense bâtiment du Grand Séminaire qu'ils occupaient à Sainte-Foy-lès-Lyon. Reste-t-il des séminaristes ?).

C'est dire que j'ai suivi avec curiosité les justes accusations qui se sont abattues (un peu tard !) sur la mémoire de l'abbé Pierre lorsque quelques-unes des femmes que celui-ci avait approchées de trop près ont décidé de mettre sur la place publique les souillures dont le bon curé s'était rendu coupable à leur égard.

A cette occasion, d'ailleurs, on en a appris de belles sur l'énorme silence complice dont l'institution entière a entouré les faits et gestes impudiques de monsieur Henri Grouès, après en avoir couvert bien d'autres au cours du temps et dans toutes sortes de régions du monde. Au fond, un simple mais puissant réflexe corporatiste que l'on connaît par cœur dans la police, la mafia et le monde du cyclisme (tiens, à propos, coucou Pogacar, tu peux dire comment tu fais pour tout gagner ?), pour ne prendre que quelques exemples.

On sait maintenant pas mal de choses sur les débauches dans lesquelles le monde clérical a pataugé au cours des temps anciens : Rousseau raconte dans Les Confessions comment, jeune homme, il s'est fait draguer par un curé sur la place Bellecour à Lyon, et les Fabliaux du Moyen âge, de même que Les Contes de Canterbury (Chaucer) regorgent de grivoiseries, débauches et entorses au vœu de chasteté. Et plus près de nous, nul n'ignore l'ambiance très homosexuelle qui règne au Vatican (Frédéric Martel, Sodoma : Enquête au cœur du Vatican, Robert Laffont, 2019).

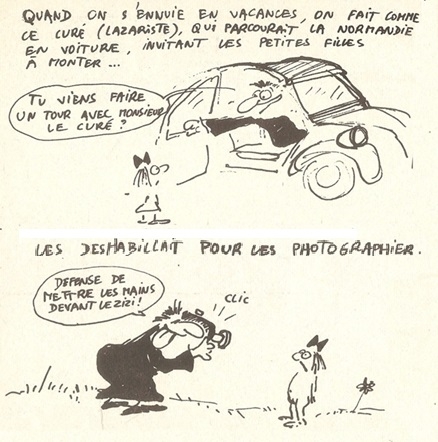

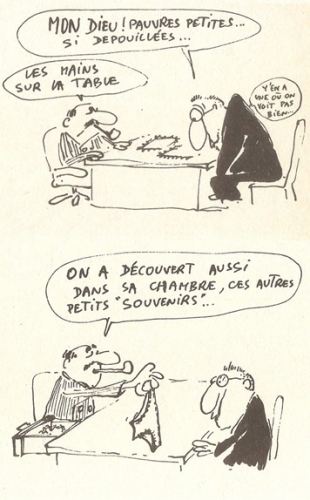

Il se trouve qu'en 1972, le dessinateur Reiser s'est intéressé pour le compte de notre cher Charlie Hebdo à un fait divers qui compromettait la réputation des Lazaristes, respectable congrégation religieuse. On trouve ce qui suit dans le n°92, paru le 21 août 1972.

L'affaire se passe en Normandie. Un curé de par là-bas emmenait des fillettes dans la campagne, les déshabillait pour les photographier en leur faisant prendre des poses suggestives.

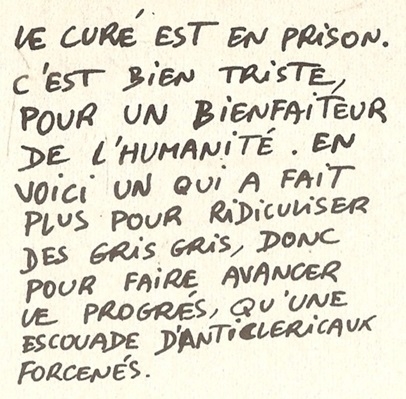

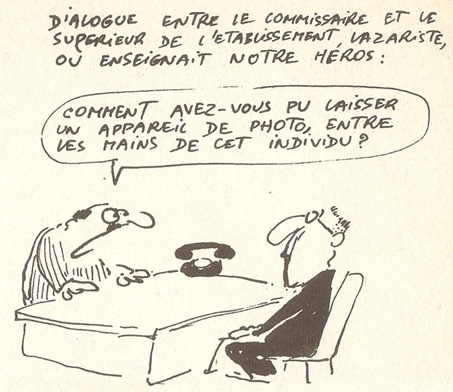

Le curé finit en prison, et le commissaire, pour les besoins de son enquête, interroge le directeur des Lazaristes du coin. Reiser imagine à sa guise le contenu possible des échanges entre le policier et le prêtre.

Et Reiser laisse libre cours au flux Hara Kiri qui coule dans ses veines : « Pourquoi l'abbé avait un appareil photo ? — Mais des crayons de couleurs, vous imaginez où il les lui aurait mis ? — Dans le cul ! — Vous avez vite deviné ! — Question de métier ! » répond le flic.

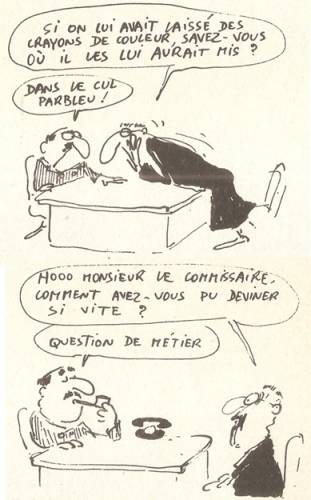

Le commissaire montre alors des photos saisies dans la chambre du curé. Remarque du supérieur : « Y en a une où on voit pas bien. — Les mains sur la table ! », commande le policier, qui sort une petite culotte trouvée dans la même chambre.

L'ecclésiastique renifle et, catégorique, affirme : « Bretonne, neuf ans et demi ! — Mais comment avez-vous pu ... ? — Question de métier ! », réplique tranquillement le Lazariste satisfait au commissaire ahuri.

Petit chef d'œuvre qui permet à Reiser de dépasser le cadre individuel et de mettre en question tout un ordre religieux et, à travers lui, l'ensemble de la gent soutanière.

Je me régale quand j'ouvre un numéro de mon vieux Charlie Hebdo. (je n'ai plus, hélas, ma collection d'Hara Kiri Hebdo). Que ce soit dans les raisonnements souvent très élaborés construits par Wolinski dans ses pages 2 ou ses dialogues de "Monsieur" au bistrot ; les élucubrations poétiques, oniriques et parfois ésotériques de Gébé ; dans le formidable culot ricanant et jubilatoire de Reiser qui balaie sur son passage un tas de tabous ; dans les pages acérées de Delfeil de Ton ; dans les reportages précis et percutants de Cabu dans toutes sortes de milieux, de villes et de bobines qu'il saisit mieux que personne. J'avoue que j'apprécie moins la prose de Cavanna, que je trouve un tantinet bavarde, voire complaisante, mais je ne m'en vante pas.

Ce qui reste, c'est que l'idée Hara Kiri (puis Charlie) a regroupé ce qui se faisait de mieux au début des années 1970 en matière de talents graphiques, de regards pointus ou féroces portés sur l'époque et sur le monde, de dénonciations joyeuses.

Je ne dirai pas qu'ils étaient tous géniaux, mais qu'ils vivaient intensément, qu'ils avaient quelque chose de très fort à dire, et par-dessus tout qu'ils le faisaient avec une santé, une jovialité incomparables : ces mecs-là s'amusaient, rigolaient ensemble, braillaient, se disputaient. Ils ne se contentaient pas de s'insurger, de s'indigner, de se révolter. En un mot : ils VIVAIENT ! Et la revue leur ressemblait comme deux gouttes d'eau.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : abbé pierre, voeu de chasteté, célibat des prêtres, anticléricalisme, religion, henri grouès, jean-jacques rousseau, les confessions rousseau, chaucer, les contes de canterbury, frédéric martel, sodoma enquête au coeur du vatican, éditions robert laffont, bande dessinée, charlie hebdo, reiser, hara kiri, lazaristes, pédo criminalité, cavanna, professeur choron, wolinski, gébé, fournier, delfeil de ton, cabu

jeudi, 02 août 2018

MEMBRA JESU NOSTRI

Désolé, M. Gardiner (John Elliott pour les intimes), mais votre version de cette oeuvre de Dietrich Buxtehude m'ennuie terriblement : je la trouve cérébrale, compassée, triste et guindée, malgré le jugement

Dietrich Buxtehude m'ennuie terriblement : je la trouve cérébrale, compassée, triste et guindée, malgré le jugement  dithyrambique du Guide de la musique ancienne et baroque (Robert Laffont, 1993). Je n'ai pas écouté la version que donne Ton Koopman, classée deuxième. Ma version à moi est celle de René Jacobs, relégué en troisième position par le commentateur. Son jugement péremptoire, qui considère l'approche de ce chef comme « vraiment piétiste », apparaît assez couillon et surtout très mal informé : il aurait dû consulter un dictionnaire.

dithyrambique du Guide de la musique ancienne et baroque (Robert Laffont, 1993). Je n'ai pas écouté la version que donne Ton Koopman, classée deuxième. Ma version à moi est celle de René Jacobs, relégué en troisième position par le commentateur. Son jugement péremptoire, qui considère l'approche de ce chef comme « vraiment piétiste », apparaît assez couillon et surtout très mal informé : il aurait dû consulter un dictionnaire.

En effet, le Grand Robert définit le "piétiste" : « Membre d'une secte luthérienne (d'abord réunie en "collège de piété") fondée par le pasteur Spener (1635-1705), dont l'ouvrage Pia desideria insistait sur la nécessité de la piété personnelle et du sentiment religieux plus que sur la stricte orthodoxie doctrinale ». Je me suis demandé si le niaiseux (un certain Jean-Charles Hoffelé, il paraît que ce n'est pas n'importe qui dans le milieu) n'a pas, tout simplement, confondu "piétiste" et "sulpicien".

Bon, il a dû se laisser impressionner par le propos liminaire d'un certain Roger Tellart, qui évoque « la ferveur et le dolorisme piétiste » de l'œuvre du maître de Lübeck. Quoi qu'il en soit, Jacobs enrobe l'œuvre de Dietrich Buxtehude dans l'atmosphère d'une telle sensualité que, pour un peu, ces sept lamentations donneraient envie de mourir à la façon du Christ, tant la mort y est présentée comme suave. Je ne savais pas que les luthériens de l'époque se laissaient guider par la sensualité, et je ne comprends pas de quel genre de "piété" il peut s'agir à l'écoute de cette version très charnelle. Bon, il est aussi possible que cette opinion vienne de ce que les subtilités des questions théologiques ne sont pas vraiment ma tasse de thé. Reste que la façon dont René Jacobs dirige son "Concerto vocale" (solistes et instrumentistes) me plonge d'un bout à l'autre dans un bain que je ne peux qualifier autrement que de sublime. Sublime à vous donner la chair de poule.

Il va de soi, j'espère, que toute idée de foi chrétienne est tout à fait étrangère aux menues considérations ci-dessus.

mercredi, 25 mai 2016

LE MIRACLE VIALATTE

Chaque fois que je rouvre les Chroniques d'Alexandre Vialatte, il se passe le même phénomène qu'avec les Gaston Lagaffe : quelques pages suffisent pour retrouver le même sentiment délectable que la fois précédente. Ce n'est pas que je puisse comparer : Franquin et Vialatte ne jouent pas sur le même terrain. C'est juste qu'il faut que je parcoure dans les deux cas un peu de chemin pour toujours retrouver la même jubilation, celle que j'éprouve à me retrouver devant un paysage qui me va comme un gant.

Chaque fois que je rouvre les Chroniques d'Alexandre Vialatte, il se passe le même phénomène qu'avec les Gaston Lagaffe : quelques pages suffisent pour retrouver le même sentiment délectable que la fois précédente. Ce n'est pas que je puisse comparer : Franquin et Vialatte ne jouent pas sur le même terrain. C'est juste qu'il faut que je parcoure dans les deux cas un peu de chemin pour toujours retrouver la même jubilation, celle que j'éprouve à me retrouver devant un paysage qui me va comme un gant.

Je suis jaloux. Je n’écrirai jamais comme ça. En 1953, Jacques Chardonne publie Vivre à Madère. Alexandre Vialatte aime les livres de Chardonne depuis longtemps. Quand il rend compte de celui-ci, dans une de ses Chroniques de La Montagne, il se surpasse. J’ai déjà cité ce paragraphe en d’autres temps, ici même. Je viens de le relire. Je n’hésite pas : ce paragraphe a du génie. Il vient de commenter le livre de son ami, dont il dit : « Vivre à Madère m’a tout l’air d’être un chef d’œuvre, la fleur d’un goût, d’un style, d’une civilisation ».

Et puis vient le paragraphe miraculeux :

« Tout est dans le ton, dans le timbre, dans le style. C’est une immense leçon de style. Cherchez-l’y cependant, vous ne l’y trouverez pas. C’est un serviteur invisible. Il a dressé la table, allumé les lumières, disposé les fleurs dans les vases. Il est parti. Il ne vous a laissé que la fête, elle tient toute dans un éclairage. Le style doit être une fête donnée par un absent ».

Pas un milligramme de graisse. Allez-y, essayez d'écrire la dernière phrase ! Moi, elle me laisse sur le cul, tant elle découle, fluide, de ce qui la précède.

Si quelqu’un peut lire cela sans être frappé par la perfection de la chose, je le plains. Je ne veux pas ajouter d'inutiles superlatifs : la chose se suffit à elle-même. Cela s'appelle la littérature. Seul regret : dommage que l’édition « Bouquins » des Chroniques de La Montagne ne comporte pas le nom de Chardonne. Est-ce une coquille ? Est-ce un oubli de l’auteur ?

Je n’en sais rien. Oublions cela, et délectons-nous.

Voilà ce que je dis, moi.

La chronique en question est datée du 21 avril 1953. Son titre est « Requins et tables solunaires ». On la trouve à la page 47 et suivantes des Chroniques de La Montagne, Robert Laffont, collection "Bouquins", 2000.

jeudi, 28 mai 2015

POUR TEDI PAPAVRAMI 1

1/2

Je n’ai jamais mis les pieds en Albanie. Je connais fort peu d’Albanais. Un très curieux livre d’un nommé Rexhep Qosja (prononcer Redjep Tchossia, paraît-il), intitulé La Mort me vient de ces yeux-là.

Je n’ai jamais mis les pieds en Albanie. Je connais fort peu d’Albanais. Un très curieux livre d’un nommé Rexhep Qosja (prononcer Redjep Tchossia, paraît-il), intitulé La Mort me vient de ces yeux-là.  Une BD d’un nommé TBC, Europa, en deux épisodes, sur quelques mafias venues de par là-bas (on va dire Balkans) : plus brutal, plus noir et plus désespéré, j’imagine que c’est toujours possible, mais.

Une BD d’un nommé TBC, Europa, en deux épisodes, sur quelques mafias venues de par là-bas (on va dire Balkans) : plus brutal, plus noir et plus désespéré, j’imagine que c’est toujours possible, mais.

Oh, et puis il y a les faits divers : quelques saisies d’héroïne dans les milieux albanais de la banlieue lyonnaise. Et puis un drôle de business, aussi : un immeuble destiné à la démolition dans un quartier en rénovation, squatté par une bande d’Albanais qui « louent » les « logements » à des compatriotes au tarif de 150 € la semaine. Et la police n’a pas le droit d’intervenir tant que personne n’a porté plainte. Mais est-ce qu’un sans-papiers porte plainte ? Ce serait étonnant, non ? Le monde actuel est décidément délicieux.

Le Progrès, 27 mai 2015 (p. 10).

Non, l’Albanie, ce n’est pas que ça, faut pas croire. Il y a le grand Ismaïl Kadaré et ses livres, Le Pont aux trois arches, Le Général de l’armée morte, Avril brisé, Les Tambours de la pluie, Qui a ramené Doruntine ?, …. Et puis il y a Tedi Papavrami. Il n’est pas écrivain. Il a quand même écrit un récit autobiographique, à l’incitation des quelques amis conseilleurs. Le livre s’intitule Fugue pour violon seul (éditions Robert Laffont, 2013).

Ne pas s’attendre à de la littérature. L’ouvrage se veut un témoignage. Car l’Albanie dont il parle est celle d’Enver Hoxha (prononcer Hodja ?), alias « Oncle Enver », l’avatar albanais du « Guide Suprême », l’égal des Staline, Ceaucescu, Pol Pot, à l’échelle d’un pays de 3.300.000 habitants, grand comme la région Poitou-Charente (dixit l’auteur, je n'ai pas vérifié). Je veux dire leur égal dans la folie tyrannique, la joie sanguinaire et la férocité des méthodes policières.

Le cher homme était même assez atteint pour quitter le Pacte de Varsovie, au grand dam du « Grand-Frère » soviétique, et se brouiller avec l’autre « Grand-Frère » Mao Dze Dong, et transformer son petit pays en forteresse retranchée du reste du monde, derrière ses barbelés. Ceux qui voulaient s’échapper de ce « paradis communiste » avaient tout intérêt à réussir du premier coup. Il va de soi que le niveau de vie et l’état économique et industriel du pays sont tombés plus bas que ceux du Burkina-Faso, ou même du Malawi. Ça explique peut-être les mafias.

Mais Tedi Papavrami n’était pas un gamin ordinaire : il appartient à l’espèce rarissime des enfants prodiges, des génies précoces. Ça ne s’explique pas : c’est comme ça. Lui, c'est le violon. Quelqu’un qui vous aligne aussi net les Caprices de Paganini à neuf ans, vous dites comme Victor Hugo dans William Shakespeare (2, IV, 3) : « A Pégase donné, je ne regarde point la bride. Un chef d’œuvre est de l’hospitalité, j’y entre chapeau bas ; je trouve beau le visage de mon hôte ». Il faut voir comment un gamin de onze ans est capable de vous envoyer dans la figure la Campanella de Paganini, en Grèce en 1982 (cliquez pour 10' 21" d'étonnement, ce n'est pas toujours « propre » dans les sautillés, mais bon). Il a onze ans. Et même pas peur.

J’ai commenté, il y aura bientôt un an (22-24 juin 2014) le livre de Nikolai Grozni, Wunderkind (« enfant prodige »), qui m’avait frappé de saisissement, par la terrible âpreté de l’aventure. Lui, c'était le piano. Le monde bulgare de l'époque soviétique, comme une jungle où n’évoluent que des fauves, qui n’attendent que l’occasion de s’entredéchirer, sous un ciel de pierre, dans un air irrespirable, au fond d'une bassine où bouillonne la noirceur. Un livre absolument glaçant et passionnant, avec au centre un Chopin hissé jusqu'au tragique.

Avec Papavrami, l’ambiance est plus amène, parfois même pleine d'urbanité. Grozni détestait son père, n’aimait pas trop sa mère. C’était sans doute réciproque. La famille Papavrami, d’origine bourgeoise, est tolérée par le régime communiste, qui lui laisse la maison ancestrale, avec son jardin, ses mandariniers, son mur protecteur, ses souvenirs. Mais c'est une famille solide, à l'ancienne. Une famille, quoi.

L’équilibre, socialement et politiquement, est toutefois instable. Papa travaille au « lycée artistique », dans la section musique, où sa réputation d’excellent pédagogue du violon fait merveille, en même temps qu’elle le protège tant soit peu des rigueurs du régime. C’est simple : tout le monde le respecte, voire le craint.

Il est frustré dans sa carrière depuis la sortie du Pacte de Varsovie, qui l’a obligé à retourner à Tirana avant d’avoir achevé ses études à Vienne (où il a acheté un violon Bergonzi, dans lequel un luthier parisien ne verra plus tard qu'un faux). Mais la famille vit dans une bonne ambiance de tranquillité, dans une maison agréable, avec un jardin clos de murs.

Des privilégiés, somme toute.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, musique, wunderkind, nicolaï grozni, tedi papavrami, virtuosité, albanie, tirana, enver hoxha, ismaïl kadaré, rexhep qosja, la mort me vient de ces yeux-là, bande dessinée, narcotrafic, mafia albanaise, journal le progrès, le pont aux trois arches, le général de l'armée morte, avril brisé, les tambours de la pluie, qui a ramené doruntine, fugue pour violon seul, éditions robert laffont, ceaucescu, pol pot, comunisme, pacte de varsovie, mao tsé toung, caprices de paganini, paganini campanella