mardi, 01 mai 2018

EN ATTENDANT L'EFFONDREMENT 2

23 juin 2015

2/3

C’est drôle, je n’ai pas très envie de dire du mal d'un livre qui traite d’un thème essentiel, grave, urgent, vital, et pourtant j’ai du mal à en dire du bien. A bien y regarder, je crois bien que ça tient à sa conception terriblement américaine. Je veux dire : importée des méthodes et des façons d’analyser telles que pratiquées aux Etats-Unis. L'appareil des notes impressionne (elles sont au nombre de 429 pour 250 pages de texte !), mais confirme l'empreinte américaine, omniprésente. En plus, ça a un côté horripilant, à cause de la dernière partie. Je vous explique.

C’est drôle, je n’ai pas très envie de dire du mal d'un livre qui traite d’un thème essentiel, grave, urgent, vital, et pourtant j’ai du mal à en dire du bien. A bien y regarder, je crois bien que ça tient à sa conception terriblement américaine. Je veux dire : importée des méthodes et des façons d’analyser telles que pratiquées aux Etats-Unis. L'appareil des notes impressionne (elles sont au nombre de 429 pour 250 pages de texte !), mais confirme l'empreinte américaine, omniprésente. En plus, ça a un côté horripilant, à cause de la dernière partie. Je vous explique.

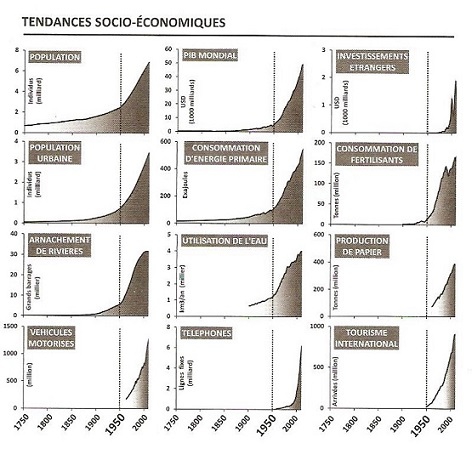

La première partie (un constat en bonne et due forme), jusqu’à la page 133, est absolument parfaite, impeccable, irréprochable, faisant un décompte méticuleux et hallucinant des folies qui constituent, de la moelle des os à la texture de la peau, notre civilisation « thermo-industrielle ». Les auteurs y montrent l’explosion exponentielle (à partir de 1950) de tous les chiffres qui dessinent le bilan général de l’action humaine sur le « système-terre » (Isabelle Stengers aurait dit « Gaïa », il me semble avoir aperçu le mot quelque part, mais pas le nom de la dame, je peux me tromper). Le tableau des pages 33-34 ne parle pas : il hurle.

Comme je disais hier, c'est l'addition de tous les facteurs qui épouvante : le réchauffement, c'est d'accord, est le facteur le plus global. Mais c'est quand vous y ajoutez tout le reste que vous prenez peur : la déforestation, les effets des poisons chimiques nouvellement sortis des laboratoires et qui imprègnent l'air que nous respirons, les eaux et les vins que nous buvons, les végétaux et les viandes que nous mastiquons, les continents de microplastique qui se concentrent au milieu des océans de la planète, l'acidification de la surface des océans (quid des planctons ?) et l'agonie des récifs coralliens (cf. le récent cri d'alarme au sujet de la Grande Barrière de corail en Australie), liste non limitative. Zieutez plutôt le cumul ci-dessous.

La page 33. Le monde actuel commence en 1950. Il faut se dire qu'une exponentielle n'est pas exactement une asymptote.

Ils montrent ensuite l’épuisement matériel irréversible en combustibles fossiles, auquel conduit notre façon de bouffer notre planète pour alimenter nos machines : éliminer en quelques centaines d'années (mettons depuis 1750) un capital qui s'est formé en plusieurs millions d'années, on peut se poser des questions sur la rationalité humaine. Quand se manifesteront les « pics » de production des différentes ressources fossiles ? Inutile de s'en préoccuper, puisque, de toute façon, le résultat sera là tôt ou tard et que c’est notre façon de faire qui le produira nécessairement. L'extraction est mauvaise dans son principe même, alors imaginez sept milliards d'extracteurs. Tout le monde sait, mais tout le monde (moi compris) fait semblant de ne pas savoir, puisqu'il vit comme d'habitude : comme le dit le pape François dans son encyclique, c'est le mode de vie à l'occidentale qui épuise les ressources (je cite en substance).

Le mode de vie « occidental » (pour ne pas parler de l' « américain ») est désirable, agréable et confortable aussi longtemps qu’il reste réservé à un tout petit nombre, mettons cinq cents millions : c’est son extension à sept milliards d’humains (au nom de quoi en seraient-ils privés, en effet ?) qui transforme ce mode de vie en folie et en catastrophe. Illustration lumineuse de la notion d'effet pervers : nous devons la "bombe démographique" à la médecine, cette science et cet art qui guérit les maladies et réduit la mortalité des malades, des femmes qui accouchent et des bébés qui naissent. Et nous devons à l'exigence d'égalité, de justice et de démocratie la généralisation suicidaire d'un mode de vie américanoïde à tous les milliards d'humains qui peuplent la Terre.

Seul moyen de sauver la planète (si c'est vraiment ça qu'on veut) : cesser de vivre comme des nababs et de se payer sur la bête. Revenir à la raison, à l'extrême sobriété, à la restriction prévoyante et à l'humilité. Si on demandait de lever le doigt à ceux qui sont prêts à le faire (se défaire du frigo, du lave-linge, etc. ...), probable que ... (et moi le premier). Probable que l'humanité attendra d'avoir le pistolet sur la tempe. Mais c'est aussi l'humanité qui tiendra le pistolet : ça veut dire quoi, au fait, "l'humanité" ? Le problème, c'est que le pistolet chargé est déjà braqué, qu'il y a déjà le doigt sur la détente, mais que personne ne veut le voir.

Les auteurs évoquent ensuite les raisons de l’inertie et de la rigidité du système mis en place, qui rend difficile, voire impossible une correction de trajectoire, en se référant au formidable [j'émets aujourd'hui des réserves, 30 avril 2018] petit livre de Jean-Léon Beauvois et Robert-Vincent Joule, Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens (PUG, 1987) : comment modifier l'opinion des gens en obtenant d'eux par certaines techniques, comme l' "amorçage" ou le "pied-dans-la-porte", des gestes et comportements qui, a priori, les rebutaient. Comment amener les gens à admettre et défendre des idées qui n'étaient pas les leurs, avant que d'adroites manœuvres ne les amènent à changer d'avis sans même qu'ils se rendent compte qu'ils en ont changé ni comment ça s'est fait (prêts à soutenir qu'ils ont toujours pensé comme ça). L'essentiel est là : ne pas être conscient de la manœuvre, c'est proprement être manipulé.

système mis en place, qui rend difficile, voire impossible une correction de trajectoire, en se référant au formidable [j'émets aujourd'hui des réserves, 30 avril 2018] petit livre de Jean-Léon Beauvois et Robert-Vincent Joule, Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens (PUG, 1987) : comment modifier l'opinion des gens en obtenant d'eux par certaines techniques, comme l' "amorçage" ou le "pied-dans-la-porte", des gestes et comportements qui, a priori, les rebutaient. Comment amener les gens à admettre et défendre des idées qui n'étaient pas les leurs, avant que d'adroites manœuvres ne les amènent à changer d'avis sans même qu'ils se rendent compte qu'ils en ont changé ni comment ça s'est fait (prêts à soutenir qu'ils ont toujours pensé comme ça). L'essentiel est là : ne pas être conscient de la manœuvre, c'est proprement être manipulé.

Le défaut du livre est que les auteurs, au nom des « valeurs », des grands « principes » et des grands sentiments (les Lumières, la démocratie, ...), refusent d'aller au bout de la simple logique des procédés analysés, et d'aller jusqu'aux conclusions concrètes absolument cyniques que le capitalisme en a tirées pour sa plus grande prospérité. Beauvois et Joule se gardent bien de remettre en question la légitimité du système. Ils semblent eux-mêmes effrayés de leur audace. Industriels et publicitaires, eux, n'ont pas de ces pudeurs effarouchées pour appuyer à fond sur les mécanismes qui permettent d'agir sur les attitudes et même les comportements des foules sans que celles-ci en soient seulement conscientes.

A moins que Beauvois et Joule ne soient pris dans la gelée d'un indécrottable angélisme : manipuler, certes, mais avec une intention toujours louable, et jamais maligne. Ils chantent, avec Frère Laurent (c'est dans Roméo et Juliette, de Berlioz, version Charles Munch si possible) : « Grand Dieu, qui vois au fond de l'âme, Tu sais si mes vœux étaient purs. Grand Dieu, D'un rayon de ta flamme, Touche ces cœurs sombres et durs ». Que les choses seraient simples, si les hommes n'étaient habités que de bonnes intentions. « Que la vie serait belle en toute circonstance, Si vous n'aviez tiré du néant ces jobards » (eh oui, toujours Tonton Georges).

Servigne et Stevens font aussi une place aux actions féroces et puissantes de lobbying auxquelles se livrent les grandes firmes quand il s’agit de défendre leurs intérêts. Ils montrent ensuite que plus un système est complexe, plus il est fragile, s’appuyant sur l’exemple du Boeing 747, composé de 6.000.000 de pièces, que leur fournissent 6.500 entreprises réparties dans 100 pays, ce qui occasionne « 360.000 transactions commerciales chaque mois ». Ils s’aventurent aussi dans le domaine de la finance internationale, dont les règlements, touchant en particulier les "fonds propres" des banques, fixés à Bâle en 1988, 2004 et 2010 (I, II, III), sont devenus si complexes qu’il est difficile de s’y retrouver.

Je ne sais d’ailleurs pas bien ce qu’ils réglementent, quand on sait que le "trading à haute fréquence" est capable de produire des catastrophes boursières en quelques minutes, ou que « le marché des produits dérivés s’élevait à 710.000 milliards en décembre 2013, soit approximativement 10 fois la taille du PIB mondial » (p. 110). Cela signifie, si j'ai bien compris, que 90% du fric échangé à la Bourse mondiale reposent sur un socle qui a autant de consistance que l'air ambiant : du vent ! Surtout que c'est ce vent, quand il se met à souffler en tempête, qui est capable de réduire à néant tout l'édifice de l'économie mondiale, comme on l'a vu en 2007-2008. Plus vertigineux que la "Directissime" de la face nord de l'Eiger, ouverte en 1966 par Harlin, qui y a laissé la peau. Les auteurs évoquent pour finir le fil du rasoir sur lequel évoluent les circuits d’approvisionnement et l’état déplorable de toute une série d’infrastructures, y compris des routes aux Etats-Unis.

de la face nord de l'Eiger, ouverte en 1966 par Harlin, qui y a laissé la peau. Les auteurs évoquent pour finir le fil du rasoir sur lequel évoluent les circuits d’approvisionnement et l’état déplorable de toute une série d’infrastructures, y compris des routes aux Etats-Unis.

Voilà le panorama de la planète telle qu’elle se présente aujourd’hui. Je l’ai dit : la première partie du livre de Servigne et Stevens est parfaite. C'est ensuite que ça se gâte. D’abord parce que les quarante pages de la deuxième partie font vraiment disproportionné (la première s'achève à la page 133, la deuxième à 173, quarante pages !). Les auteurs s’y interrogent sur la fiabilité des modèles qui permettraient d’établir un calendrier de la catastrophe future. Pas grand-chose à dire : c'est de la futurologie. Est-ce mieux que la collapsologie ?

Après avoir tenté de réhabiliter les droits de l’intuition dans la perception de l’état du monde, en citant Hans Jonas (« davantage prêter l’oreille à la prophétie de malheur qu’à la prophétie de bonheur » (p. 143), sans contextualiser le propos), ils se demandent quelle confiance on peut accorder aux modèles prédictifs. Ne nous attardons pas : les deux modèles convergent en direction d’un avenir peu reluisant, le « Rapport au Club de Rome » (Meadows) restant le plus net dans le pronostic négatif. Exit la deuxième partie, décidément bien légère. Comme si Servigne et Stevens faisaient juste une politesse à des modèles existants mais qui n'ont à leurs yeux aucune validité, étant entendu que ce qu'ils s'apprêtent à proposer dans leur troisième partie est infiniment plus crédible.

Et c'est là que le bât blesse : le problème de ce bouquin n’est nulle part ailleurs que dans cette troisième partie, destinée à établir les fondements de la discipline dont ils se veulent les initiateurs. Celle intitulée précisément « Collapsologie ». D’après cette « science » (comme disent les auteurs), un effondrement se produit toujours en plusieurs étapes : 1-financier ; 2-économique ; 3-politique ; 4-social ; 5-culturel. Ensuite, je suppose que les hyènes et les vautours se partagent les morceaux qui restent.

Ce schéma a quelque chose de comique, d'abord par son aspect systématique (façon "recette à suivre pour un effondrement dans les règles"), mais aussi en ce qu’il me rappelle les cinq étapes du processus de « dénationalisation » imaginé par Ismaïl Kadaré dans La Niche de la honte : 1-suppression physique de la rébellion, puis 2-de son idée, puis 3-de la culture, de l’art et des coutumes, puis 4-de la langue, enfin 5-de la mémoire nationale : les catégories sont différentes, mais le schéma est le même. C'est le processus que les Ottomans de Kadaré enclenchaient quand une rébellion faisait mine de défier l’ordre impérial [par "Ottomans", il faut évidemment entendre "système soviétique", qu'il s'agisse de l'original ou de sa caricature albanaise (Enver Hojda), dans laquelle a vécu Kadaré (ajouté le 29 avril 2018)]. A croire que Servigne et Stevens ont lu La Niche de la honte (voir mon billet du 17 juin). Sauf que l’effondrement était sciemment provoqué par la "Sublime Porte", qui restait ensuite intacte.

L'humanité n'aura pas cette chance.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, écologie, défense de l'environnement, pablo servigne, raphaël stevens, comment tout peut s'effondrer, états-unis, isabelle stengers, civilisation thermo-industrielle, combustibles fossiles, civilisation occidentale, beauvois joule, petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, jean-léon beauvois, robert-vincent joule, presses universitaires de grenoble, boeing 747, accords de bâle i, bâle ii, bâle iii, trading haute fréquence, directissime eiger, hans jonas, rapport au club de rome, rapport meadows, empire ottoman, ismaïl kadaré, la niche de la honte, sublime porte, hector berlioz, roméo et juliette, frère laurent

dimanche, 24 avril 2016

UN LIVRE D’ISMAÏL KADARÉ

FROIDES FLEURS D’AVRIL (ça tombe bien)

FROIDES FLEURS D’AVRIL (ça tombe bien)

Il faut attendre le dernier chapitre de Froides fleurs d’avril, curieux livre de l’écrivain albanais, pour saisir le fond du projet de l’auteur. Drôle de roman, en vérité. On commence par suivre Mark Gurabardhi, le personnage principal, jusqu’à son atelier, où il s’apprête à accueillir son amie, dont il est en train de peindre le corps. Il est heureux de constater, quand elle se déshabille pour poser, qu’elle n’a pas touché à sa toison pubienne. Et puis, quand elle est devant lui, ils se disent que le tableau peut attendre : ils ont autre chose à faire.

Au deuxième chapitre, Ismaïl Kadaré interrompt brutalement son récit pour raconter une étrange légende : deux parents sont obligés, pour rembourser une dette impérieuse à des gens, de déférer à leur exigence de donner leur fille en épouse à un serpent. Horreur ! Et pourtant il faut en passer par là. On redoute pour la vie de la jeune femme au cours de la nuit de noces. Pourtant, au matin, elle sort de la chambre nuptiale plus belle et radieuse qu’elle n’a jamais été. Que s’est-il passé ?

Et la vie continue ainsi. Les parents sont soulagés et ravis de la façon dont les choses ont tourné, sans comprendre le pourquoi du comment, jusqu’à ce matin où leur fille sort de la chambre complètement défaite, livide, catastrophée : son époux a mystérieusement disparu. On ne tardera pas à en avoir le cœur net. Je ne révèle pas le secret, juste que ça fait penser à la fin de Lohengrin, et en même temps à l'histoire de la grenouille des contes qui se métamorphose en prince.

Alors le reste du bouquin, maintenant. Paru en 2000, il situe l’action dans une petite ville du nord de l’Albanie, dans la montagne : « B. ». Le dictateur est mort en 1985, le communisme quelques années plus tard, et le pays s’est alors complètement transformé. Pour devenir quoi ? Est-il enfin entré dans une ère de liberté, comme tout le monde l’a cru quand le Mur a été détruit à Berlin ? Hélas non. A-t-il retrouvé l’identité qui était la sienne avant la dictature ? Non plus. Alors quoi ?

Disons que l’Albanie est devenue un terrain d’exercice pour une sorte de n’importe quoi sans visage bien déterminé. D’un côté, l’auteur évoque les réseaux de « traite des blanches ». D’un autre côté, il parle de ces mystérieuses Archives de l’Etat, dissimulées, paraît-il, dans une grotte de la montagne, derrière une grosse porte métallique qui ne s’ouvre que si l’on dispose des trois clés. Il se dit même que le premier président élu y aurait organisé une petite expédition, et qu’il serait ressorti de là pâle comme un mort, après y être resté enfermé pendant trois heures. Qu’a-t-il bien pu découvrir ?

Par-dessus le marché, voilà que débarque la mythologie grecque, à laquelle Kadaré se réfère dans plusieurs de ses romans. Ici, il commence par Prométhée, le voleur de feu et bienfaiteur de l’humanité, mais c’est pour porter bientôt son attention sur Tantale, dont on connaît en général davantage le supplice que le crime commis. L’auteur retient, sans trop « solliciter » le mythe, qu’il a dérobé aux dieux le secret de l’immortalité pour l’apporter aux hommes. Au grand dam de la population olympienne.

Mais il cherche aussi du côté d’Œdipe et d'allégories sexuelles. C’est vrai que Mark se demande si son amie et modèle ne couche pas avec son frère, et que l’inceste, Œdipe, il connaît. Alors … Même si, pour finir, il prête à son personnage Mark une conviction contraire : « Il était persuadé d’avoir toujours su ce qui venait de l’élucider en lui : Œdipe n’avait pas tué son père. Jamais non plus il n’avait été l’amant de sa mère » (p.219). Mais le héros grec figure ici pour une tout autre raison : parmi tant de criminels qui ont régné, il est le seul à s’être repenti, puisqu'il s’est crevé les yeux, mais pour un crime qu’il n’avait donc pas commis. Cherche-t-il l’entrée de la grotte, cette métaphore du sexe de la mère, dans laquelle il voudrait retourner pour s’y enfouir à jamais ?

Kadaré écrit : « Tout tyran est une infinie potentialité de crimes ». Il vise ici tous ces dictateurs communistes Brejnev, Ulbricht, Enver Hodja, …) qui se donnent rendez-vous à l’entrée de la grotte de la montagne et qui eux, à la différence d’Œdipe, apparu en leur compagnie dans les jumelles de Mark, devenu pour l’occasion l’adjoint du commissaire, ne se sont jamais repentis.

Il faudrait aussi parler de cet incroyable braquage de la banque locale, dont les auteurs semblent introuvables. Il faudrait parler de quelques personnages, intéressants quoique secondaires. Il faudrait enfin parler de l’assassinat de Marian Shkreli, le directeur qui chapeaute l’administration qui emploie Mark : une seule balle en plein front, tirée par Angelin, le frère de son amie-modèle, comme stipulé, au bon vieux temps du Kanun, dans le « Livre du sang », qui réglemente avec précision le cycle des vengeances (le cadre narratif d’Avril brisé, du même auteur).

Mais ce meurtre peut-il être considéré comme une application du vieux Kanun ? Evidemment non : « Angelin des Ukaj a tiré sur Marian des Shkreli », non pas dans le strict respect des règles, mais pour obéir à des instructions d’un groupe de conspirateurs, instructions qu’il n’a même jamais reçues. Moralité : l’antique tradition, occultée par la férule communiste, ne saurait renaître de ses cendres. Elle est décomposée, malgré l’espoir de certains de la voir renaître.

Le plus "drôle", si l’on veut, c’est qu’Angelin accepterait de se livrer à la police albanaise, mais à condition que l’Etat en personne, en le condamnant à mort pour son crime "rituel", accepte de passer, au nom des règles du Kanun, pour le vengeur en dernier ressort de la mort de Marian Shkreli. Comme on pouvait s’y attendre, « L’Etat albanais refusait de conformer ses dispositions à celles du Kanun ».

Mais le motif du refus est encore plus cocasse : les autorités, pour justifier leur position, allèguent une curieuse raison : « Parmi les motifs invoqués figurait une directive tout juste arrivée du Conseil de l’Europe et qui semblait avoir un rapport indirect avec cette question ». L’Europe ! Mark n’en croit pas ses yeux : « Mark relut plusieurs fois le texte. Ses yeux s’arrêtèrent un long moment sur le mot "Europe" qui, du fait de l’extrême intensité avec laquelle il le fixait, lui parut frémir, puis s’estomper et tendre, eût-on dit, à s’effacer à jamais ». On comprend alors la signification du conte de la jeune femme épousant un serpent.

Ismaïl Kadaré conclut ainsi son roman sur une note aiguë d’euroscepticisme radical : l’Europe allant vers son évaporation ! Laissant les populations dans la désolation la plus complète. « Le peintre, sans trop savoir pourquoi, eut envie de pleurer ». Ainsi se clôt le roman.

Quinze ans après la parution, après la monnaie unique et après quelques péripéties croustillantes, on est bien obligé de conclure à la lucidité de ce regard. On entend aujourd’hui parler des Albanais à propos de trafic de drogue et de réseaux de prostitution.

Quant à l’Europe, mieux vaut garder un silence recueilli, comme on fait généralement devant une tombe.

Un petit livre (220 pages en gros caractères) d'une rare densité, où l'auteur concentre une matière complexe. Ismaïl Kadaré est un grand écrivain.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : je ne sais pas qui a eu l'idée saugrenue de reproduire en couverture "Les amants" de Magritte. De deux choses l'une : soit la personne n'avait pas lu le livre, soit elle n'y a rien compris. Magritte ! Un petit affichiste de bazar ! A-t-on idée !

Pour voir mes billets sur La Niche de la honte, La Pyramide, Le Monstre, Le Palais des rêves, du même auteur.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature albanaise, ismaïl kadaré, froids fleurs d'avril, magritte, europe, union européenne, eurosceptiques, kadaré la niche de la honte, kadaré la pyramide, kadaré le monstre, kadaré le palais des rêves, kadaré avril brisé

mercredi, 02 septembre 2015

KADARÉ : LE PALAIS DES RÊVES

MES LECTURES DE PLAGE 2

MES LECTURES DE PLAGE 2

C’est l’histoire de Mark-Alem Kuprili qui, grâce à l’appui de son oncle le Vizir, devient un fonctionnaire de l’Etat dans cette vaste institution qui s’appelle le « Palais des Rêves ». Nous sommes dans l’empire ottoman. Il me semble que le palais est évoqué dans La Niche de la honte. Ce roman est formidable, y compris au sens étymologique du mot. A cause de son actualité : nous ne vivons pas dans un régime totalitaire, mais.

Les Kuprili sont une vieille et grande famille qui a donné à l’Etat cinq premiers ministres et une foule d’autres serviteurs à des rangs moins en vue : « … cette famille qui, aujourd’hui encore, malgré son relatif effacement, demeurait l’un des piliers de l’Empire, la première à avoir lancé l’idée de la reconstruction du grand Etat sous la forme des E.U.O. (Etats-Unis ottomans), la seule famille, avec la dynastie impériale, à figurer dans le Larousse, et cela à la lettre K, avec la notice suivante : "KÖPRÜLÜ : grande famille albanaise dont cinq membres furent, de 1666 à 1710, grands vizirs de l’empire ottoman", famille à la porte de laquelle, enfin, venaient frapper timidement les hauts fonctionnaires de l’Etat pour solliciter protection, avancement, intercession en vue d’une grâce … ». Mon Larousse 1903 confirme à peu près, sauf qu’il date le début de cette puissante famille de 1656. Et qu’il orthographie le nom « Kupruli ou Koproli ».

Mark-Alem pénètre donc un jour dans ce fameux et redouté Palais des Rêves comme un tout petit fonctionnaire. La première impression est qu’il entre dans un désert absolument immense, où il a d’abord le sentiment angoissant de se perdre, tant à cause des dimensions prodigieuses de l’édifice que de l’absence totale d’indications qui lui permettraient de s’orienter.

Il tombe presque par hasard sur un responsable, qui semble ne pas le voir puis qui, ayant pris la lettre de recommandation donnée par l’oncle, la brûle instantanément : « Au Tabir Sarrail, on n’accepte pas les recommandations, c’est foncièrement contraire à l’esprit de cette institution ». Inquiet, Mar-Alem écoute la suite : « Le fondement du Tabir Sarrail est non point l’ouverture, mais, au contraire, la fermeture aux influences extérieures, non point l’ouverture, mais l’isolement, et, partant, non pas la recommandation, mais précisément son opposé. Malgré tout, à compter d’aujourd’hui, tu es nommé à ce Palais ». Que peut bien être l’opposé de la recommandation ? Passons.

Mark-Alem est d’abord affecté au service de la Sélection (pas tout à fait en bas de l’échelle, puisqu’il est supérieur aux simples copistes). Il s’assied à la place qui lui est assignée, tout comme les innombrables employés du service déjà au travail. Il s’agit de faire le tri, dans l’épais dossier qui lui est confié, des récits de rêves qui sont parvenus au Palais des endroits les plus reculés de l’Empire. Car tous les sujets sont tenus, lorsqu’ils font un rêve qui leur semble particulièrement signifiant, de rejoindre l’office de collecte le plus proche de leur domicile et de le raconter au fonctionnaire préposé à cette tâche, qui le transcrit fidèlement, et cela quel que soit le temps ou la saison.

La date, le lieu, le nom du rêveur sont soigneusement précisés sur la feuille. Un service de voitures a pour tâche exclusive de réceptionner régulièrement les rêves produits et de les acheminer à la capitale, où un personnel ad hoc est là vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour les rassembler en de volumineux dossiers. Certains rêves recèlent un contenu tellement épouvantable que le cheval refuse obstinément d'avancer : une procédure exceptionnelle permet de le retirer et de le détruire.

La tâche de Sélection des rêves consiste à jeter les insignifiants et à conserver les autres pour les envoyer au service de l’Interprétation, auquel Mark-Alem ne tardera d’ailleurs pas à être affecté. Cette promotion l’étonnera. Mais la responsabilité est aussi plus grande : il s’agit de ne commettre aucun impair et aucune erreur, car le cheminement du rêve est soigneusement enregistré, étape par étape et fonctionnaire par fonctionnaire. Les erreurs d'appréciation peuvent être durement sanctionnées.

Les rêveurs eux-mêmes ne sont pas à l'abri de sanctions : Mark-Alem assiste à l’interrogatoire de l’un d’eux. Les policiers du rêve veulent en savoir plus. Après plusieurs dizaines de pages de procès-verbal et plusieurs jours d’interrogatoire, il voit sortir du bureau un cercueil porté par quatre hommes. On pense évidemment à la Loubianka et aux méthodes du KGB.

Les rêves se rangent ensuite dans quelques grandes catégories thématiques, qui vont du simple délire et du rêve fabriqué jusqu’au complot contre l’Etat. Régulièrement, parmi les dizaines ou centaines de milliers de rêves ainsi collectés, se voit élire le « Maître-Rêve », indispensable au Sultan dans la bonne administration de l’Empire, pour prévenir les problèmes ou pour déjouer les manœuvres qui pourraient viser à l’affaiblir ou à le renverser.

On l’a compris, Le Palais des Rêves raconte sur le mode fictionnel, comment se met en place une Police de la Pensée dans un régime totalitaire. Les décisions concernant les hommes tombent de tout en haut sans que quiconque puisse en comprendre le motif. L’arbitraire règne en maître. C’est ainsi que Mark-Alem, du rang de minuscule fonctionnaire qui était le sien au début, finira par être bombardé Directeur Général du Palais des Rêves, sans comprendre les raisons d’une telle faveur.

Mark-Alem a compris que sa puissance apparente est éminemment fragile. Il pense en effet à son oncle le Vizir qui, peut-être enivré de sa position dominante, s’est permis d’organiser dans son palais une fête grandiose au cours de laquelle il comptait faire chanter la grande ballade albanaise en l’honneur des Kuprili.

La sanction n’a pas tardé : alors que la fête bat son plein et que les musiciens s’apprêtent à se produire, une foule d’hommes en armes fait irruption. Les trois musiciens sont poignardés, le Vizir emmené. On apprendra plus tard qu’il a été proprement décapité. Comme quoi il n’y a pas qu’à Rome que « la roche tarpéïenne est proche du Capitole ».

Ismaïl Kadaré semble avoir pour obsession littéraire la description méticuleuse de la façon dont s’installe et perdure un système totalitaire, et des méthodes qui sont les siennes pour terroriser la population : les yeux se font inquiets quand on évoque le Palais des Rêves, qui semble enveloppé d’un mystérieux brouillard de crainte.

Beau livre, qui m’a fait penser (pour ce qui est du thème) à La Niche de la honte et à La Pyramide, du même auteur.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, ismaïl kadaré, albanie, enver hodja, dictature, empire ottoman, totalitarisme, police de la pensée, la niche de la honte, le palais des rêves, urss, kgb, loubianka, kadaré la pyramide

lundi, 31 août 2015

KADARÉ : LE MONSTRE

MES LECTURES DE PLAGE 1

MES LECTURES DE PLAGE 1

Je viens encore de lire un livre d’Ismaïl Kadaré, écrivain albanais qui a vécu sous la dictature communiste d’Enver Hoxha (Hodja), ce tyran qui a réussi à se brouiller avec ses copains Brejnev et Mao, sans doute pas assez méchants à ses yeux. Il est intitulé Le Monstre. Je n’ai rien compris à ce livre.

Présenté comme « le plus étrange et le plus original d’Ismaïl Kadaré », je l’ai personnellement perçu comme un livre compliqué. On nous dit, en quatrième de couverture, que « Le Monstre est un roman sur la terreur politique qui plonge un pays tout entier dans les affres ». Je veux bien, mais alors, il faut, de la part du lecteur, une grande prédisposition à la métaphore et à l’allégorie. Je suppose que je manque d'une prédisposition minimale.

L’action se situe de toute évidence à Tirana. Dans un vaste terrain vague, on voit un jour un vieux fourgon abandonné. Mais ce fourgon, n’est-ce pas plutôt un cheval ? Et plus précisément un énorme cheval de bois ? Dans le fourgon-cheval, en tout cas, logent une demi-douzaine de personnages : le Constructeur, Acamante (le seul apparemment qui ait le droit de sortir du cheval et d’aller dans le monde : il rapporte les journaux), Max, Milosh, Robert. Et puis, il y a Ulysse K. Au sol, dans le ventre du cheval, une vieille lance rouillée.

Et puis il y a l’histoire des amoureux, sur laquelle s’ouvre (presque, c’est le chapitre II) le livre : Gent Ruvina, promis à un brillant avenir, et à ce titre, qui est allé étudier à l’étranger, doit rentrer la queue basse en Albanie lorsque les relations avec Moscou se sont détériorées. De ce fait, il est auréolé d’un certain prestige. Il tombe amoureux de Léna, que tout le monde surnomme « Hélène de Troie », et avec qui il a échangé un vrai baiser lors d'une soirée. Mais si elle est plus belle que toutes les autres, elle n'est pas simple. Elle est promise à Max.

Quand elle se fiance officiellement à Max, Gent Ruvina décide de l’enlever (semble-t-il une coutume albanaise, mais on pense évidemment à Pâris, Hélène et Ménélas), le soir même, en l’emmenant dans un taxi, qui a stationné longuement sous les fenêtres, sans que personne ne se pose de questions. Max jure de se venger, et de planter la pointe de sa lance rouillée dans la poitrine de la promise et dans le dos du rival chanceux.

Gent Ruvina a commencé à travailler à une thèse sur les hypothèses qu’on doit pouvoir faire pour comprendre la signification du poème d’Homère, L’Iliade, en particulier la ruse du cheval en bois, que les Grecs ont manigancée pour affaiblir les défenses de la ville en endormant la méfiance des guerriers.

Ce livre entremêle le passé et le présent, le mythe et la réalité, l’ailleurs et l’ici, bref, il multiplie les doubles-fonds et les arrière-boutiques. Le lecteur que je suis a lu sans déplaisir ce curieux livre, tout en se demandant où l’auteur voulait en venir et ce qu’il avait derrière la tête.

Là-dessus, arrive un chapitre « rédigé » par Laocoon, ce Troyen qui ne croit pas à la sincérité des Achéens (« Timeo Danaos et dona ferentes », que reconnaîtront tous ceux qui ont sué sur L’Enéide), et qui finit par se mettre à dos le roi Priam en personne, précipitant la chute de la ville.

Laocoon, c’est ce personnage qui projette une lance qui va se ficher dans le ventre du cheval, faisant longuement résonner la structure, puis qui est puni de son audace, en mourant dans les anneaux du serpent envoyé par les dieux. Dans Le Monstre, on voit un petit Laocoon de la foule venue voir, se contenter de fracasser une bouteille de bière en la projetant sur la construction. On le retrouvera mort (ou peut-être pas).

Gent Ruvina épousera Léna. On les retrouve à la fin du livre, sur une route de campagne à l’écart de la ville, où l’on découvrira un couple qui a été assassiné : la femme, étendue sur le dos, porte dans la poitrine une horrible blessure provoquée par une arme étrange, sans doute de collection ou de musée. Une vieille lance rouillée ? Quant à l’homme, il porte sous l’omoplate une semblable blessure. Le meurtrier les a confondus avec nos « héros ». Au fait, j'oubliais de préciser que Léna est enceinte.

Bon, Tirana, c’est Troie, je veux bien. Max est Ménélas venu récupérer sa femme, je veux bien. Léna est Hélène de Troie, je veux bien. Mais pour le reste ? J'ai du mal à décalquer le mythe de Troie sur l'Albanie totalitaire. Je ne vois pas de cohérence dans la métaphore savante développée par l’auteur. Je me dis que les communistes d’Enver Hodja ont bien dû percevoir quelque chose d’une critique du régime, puisqu’ils ont interdit le livre à sa sortie en 1965. Mais bien des aspects du problème m’échappent. Je dois manquer de subtilité.

Il manque une notice explicative à ce livre décidément compliqué.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, ismaïl kadaré, le monstre, albanie, enver hodja

lundi, 06 juillet 2015

ISMAÏL KADARÉ : LA PYRAMIDE

FEUILLETON GREC

La question est (aussi, entre autres) de savoir si François Hollande cessera enfin d'être le « Grand Léchant Mou » auquel la dernière élection présidentielle a condamné la France, et s'il osera mettre le poing sur la table en opposant, face à Merkel et compagnie, un VETO décidé à la sortie de la Grèce de la zone euro. Sois un homme, François, au moins une fois dans ta vie. Montre que tu en as ! On attend que tu dises à Angela Merkel : « Avant de bouter la Grèce hors d'Europe, il faudra que tu me passes sur le corps ». Il n'est d'ailleurs pas dit que Brünnhilde hésiterait à le faire. Ce serait même une occasion pour les caméras de télévision de fixer pour l'éternité une scène hautement historique. Et ... délectable. Et sans doute pornographique.

Vas-y, Grand Léchant Mou ! Te dégonfle pas !

******************************************

Ismaïl Kadaré vient de publier un petit ouvrage autobiographique où il est question de sa mère. Il paraît que c’est habituel : parvenu sur ses vieux jours, on a tendance à se retourner sur les premiers. Il a été traduit par Tedi Papavrami (né en 1971), le virtuose du violon. Je n’ai pas, au moins a priori, très envie de le lire (voir mes billets 28-29 mai et 17 juin). Kadaré est né dans la même ville d'Albanie du sud qu'Enver Hodja, le dictateur qui a terrorisé le pays : Gjirokastër.

Ismaïl Kadaré vient de publier un petit ouvrage autobiographique où il est question de sa mère. Il paraît que c’est habituel : parvenu sur ses vieux jours, on a tendance à se retourner sur les premiers. Il a été traduit par Tedi Papavrami (né en 1971), le virtuose du violon. Je n’ai pas, au moins a priori, très envie de le lire (voir mes billets 28-29 mai et 17 juin). Kadaré est né dans la même ville d'Albanie du sud qu'Enver Hodja, le dictateur qui a terrorisé le pays : Gjirokastër.

Heureusement, il a écrit beaucoup de beaux romans. Je viens de lire La Pyramide, aperçu dernièrement dans la vitrine du Livre à Lili, et acheté deux euros, en me disant que les livres ne valent plus grand-chose de nos jours : le prix des occasions en est un signe, qui invite à la mélancolie ceux qui ont toujours vécu entourés de bouquins.

La Pyramide raconte l’édification de la plus grande que l’Egypte ait jamais construite : celle de Chéops. Mais qu’on ne s’y trompe pas : malgré la solide documentation que Kadaré s’est procurée en égyptologie ancienne, ce n’est pas un livre sur l’histoire du pays : c'est bel et bien un roman, mais sur la façon dont procède, de la façon la plus générale, tout pouvoir totalitaire pour assujettir durablement la population. Après La Niche de la honte (l’empire ottoman, voir billet du 17 juin), nous voilà replongés dans le totalitaire, quoique d’une tout autre manière.

Tout l’argument du livre est contenu dans les quinze premières pages. Quand le pharaon déclare qu’il refuse de se faire construire un tombeau, les grands-prêtres du royaume sont catastrophés. Après s’être fiévreusement penchés sur les plus vieilles archives du royaume (les « vieux papyrus »), ils reviennent auprès de Chéops, dans le but de l’éclairer sur les véritables raisons qui ont poussé ses prédécesseurs et ses ancêtres à édifier chacun sa pyramide.

Et ce qu’ils ont trouvé dans les archives ne peut qu’intéresser le pharaon. Si les rois d’Egypte, depuis Djoser, ont tous tenu à avoir leur pyramide, « l’idée de cette construction n’avait à l’origine aucun rapport avec un tombeau ni avec le trépas ». Les prêtres ont conclu de leurs recherches que « l’idée de la pyramide, Majesté, a vu le jour en temps de crise ». Mais attention, pas n’importe quelle sorte de crise : une crise du pouvoir. Et ça, ça commence à l'intéresser, Chéops.

En effet, dans le passé, on s’est aperçu que, lorsque le pouvoir était affaibli, ce n’était pas à cause des mauvaises récoltes ou de la peste, mais au contraire, à cause de l’abondance et du bien-être ! On doit en déduire que le bien-être du peuple est nuisible au pouvoir : « … le bien-être, en rendant les gens indépendants, plus libres d’esprit, les faisait aussi plus rétifs à l’autorité en général et notamment au pouvoir pharaonien … ». Le message de l’astrologue envoyé au Sahara, pour méditer sur les solutions possibles, fut tout à fait clair : « … il fallait éliminer le bien-être ».

Oui, mais comment obtenir ce résultat de la manière la plus efficace ? Il fallait sans doute lancer le pays dans des travaux grandioses, dont les canaux mésopotamiens offraient alors un exemple. Sans compter tout le profit économique que le pays aux deux fleuves en a tirés.

Mais l’Egypte se devait de faire mieux : « Entreprendre une œuvre qui passât l’imagination, dont les effets seraient d’autant plus débilitants et anémiants pour ses habitants qu’elle serait plus colossale. Bref, quelque chose d’épuisant, de destructeur pour le corps et l’esprit, et d’absolument inutile. Ou, plus exactement, une œuvre aussi inutile pour les sujets qu’elle serait indispensable à l’Etat ». Quasiment une définition du totalitarisme.

Ce n’est qu’après cette intense réflexion qu’a germé l’idée de construire un tombeau monumental. Je passe sur les détails qui ont précédé le choix (un rempart autour de l’Egypte ? un trou sans fond ? …). Inutile d’ajouter que Chéops a vite fait de se convertir à l’idée de la pyramide, cette forme pointant vers le ciel avec lequel elle semble s’unir, et préparant la future célestisation du pharaon. Hemiounou le grand-prêtre ajoute, pour définir la fonction de la pyramide : « Au premier chef, elle est pouvoir, Majesté ». Bien vu.

Ce premier chapitre est un chef d'œuvre de mise en place romanesque. Il condense magistralement l’exposé des motifs de tout système totalitaire. Tout le reste du bouquin déroule avec méthode les implications logiques de la chose. Chaque chapitre vient préciser un aspect du système, si bien qu’au bout du compte, rien n’a été oublié.

Très vite, le peuple égyptien mesure le poids de la poigne de fer impitoyable qui vient de s’abattre sur lui : les moindres compartiments de l’existence de tous les individus ont été catalogués, et nul ne peut échapper à la case qu’on a prévue pour lui. Et la vie des individus ne pèse pas bien lourd, que ce soit entre les mains des policiers pharaoniques ou sur la trajectoire d'une pierre hors de contrôle (Kadaré semble avoir trouvé quelque par le nombre exact de ce qu'il a fallu pour édifier la pyramide).

Je n’ai pas envie d’inventorier toutes les richesses de ce livre. Ismaïl Kadaré a pensé à tout. Juste une mention pour le chapitre X (sur XVII), intitulé « L’hiver du soupçon général », qui rappelle qu’un totalitarisme fait de tout citoyen l’espion ou le flic de tous les autres, et de la délation un moyen peu coûteux de faire régner l’ordre (et la terreur). Une façon d’écraser jusqu’à la vie quotidienne de chacun.

Ah, encore un détail : la pente de la pyramide de Chéops n’est pas de 45°, mais de 52°. Je n’ai pas vérifié l’exactitude de l’information.

Ismaïl Kadaré a écrit ce livre entre Tirana et Paris, de 1988 à 1992. Hodja, le dictateur albanais, est mort en 1985, le Mur en 1989, l’URSS en 1991. Autrement dit, l’écriture a comme accompagné la fin d’un monde. Il va de soi que l’Egypte est une métaphore du totalitarisme en général.

L’auteur peint ici un tableau absolument magistral de ce système inhumain.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : juste pour dire à quoi m'a fait penser la momie du pharaon (il y a dans le livre des scènes qui sentent un peu fort, avec les pillards). Il y a dans Wunderkind, de Nikolai Grozni (dont j'ai parlé ici l'an dernier), une scène scolaire, après la visite au mausolée où dort la momie du "Père de la nation bulgare" : « Tu trouves ça drôle, Peppy ? Dis à tes camarades ce que tu as appris. − Qu'on est obligé de remplir le ventre du Père de la Nation de barbe à papa pour l'empêcher de puer ». Bon appétit.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grèce, françois hollande, angela merkel, zone euro, europe, littérature, littérature albanaise, ismaïl kadaré, tedi papavrami, enver hodja, gjirokastër, albanie, kadaré la pyramide, égypte, pyramide de khéops, le livre à lili, kadaré la niche de la honte, empire ottoman, pharaon chéops, totalitarisme, union soviétique

mercredi, 17 juin 2015

KADARÉ : LA NICHE DE LA HONTE

Dans son livre, Fugue pour violon seul (voir ici,

Dans son livre, Fugue pour violon seul (voir ici, 28-29 mai), Tedi Papavrami cite le nom d’Ismaïl Kadaré. J'ai lu bien des livres de cet auteur, il y a bien longtemps. Le violoniste, compatriote de l’écrivain, est devenu son traducteur en français, en 2000 je crois, quand le vieux Jusuf Vrioni s’est retiré. Du coup, quand j’ai déterré dans mes rayons La Niche de la honte (Fayard, 1984), j’y ai mis le nez.

28-29 mai), Tedi Papavrami cite le nom d’Ismaïl Kadaré. J'ai lu bien des livres de cet auteur, il y a bien longtemps. Le violoniste, compatriote de l’écrivain, est devenu son traducteur en français, en 2000 je crois, quand le vieux Jusuf Vrioni s’est retiré. Du coup, quand j’ai déterré dans mes rayons La Niche de la honte (Fayard, 1984), j’y ai mis le nez.

J'ai lu un drôle de roman. Remarquez que Les Tambours de la pluie, ce n’était pas mal non plus, avec le sultan en personne, à la tête de toute son armée, qui vient mettre le siège devant une ville (albanaise, évidemment) qui ose lui tenir tête. Je me souviens d’énormes canons qu’il fait fondre sur place pour abattre les remparts, et dont l’un, sinistre présage, explose.

Je me souviens surtout que lorsque le sultan lance ses troupes pour l’assaut final à travers une brèche dans la muraille, celles-ci, les unes après les autres, sont comme « avalées » par la ville et disparaissent corps et bien, sous les yeux du sultan incrédule, mais vaincu. Pour dire que Kadaré est, certes, un écrivain, mais qu’il se revendique Albanais, au moins à égalité, si ce n'est davantage.

C’est de l’Albanie qu'il parle. Il en est pétri. Il en décrit la sinistre loi du « kanun » dans Avril brisé, une histoire de vendettas interminables et cruelles, mais étroitement codifiées, où le sang appelle le sang, et où le meurtrier (selon la coutume, il doit avertir sa victime avant de tirer), pour échapper à la sanction légale, peut se réfugier dans des tours construites à seule fin de servir d’asiles, mais qui ne le protègent qu’aussi longtemps qu’il reste dans les murs.

Kadaré m’a laissé des impressions très vives : l'existence humaine a une signification très simple. Et en général, c'est violent. Quand les points de repère sont nets et francs, les opinions sont tranchées, et la violence est présente, quoique canalisée. C'est quand les points de repère sont informes que l'anarchie s'installe et que la violence se généralise.

Avec La Niche de la honte, qu’on ne s’attende pas à un roman d’action. L’ambition de Kadaré est semble-t-il d’introduire le lecteur au cœur de l’énorme machine administrative (et militaire) qui a permis à l’Empire Ottoman d’atteindre les hauteurs d’une puissance si impressionnante qu’il en apparaissait à tous comme une figure de l’éternité indestructible.

Face à ce colosse qui occupe une bonne partie de l'Europe balkanique, l’orgueilleuse, violente et minuscule Albanie se dresse. Qui a suivi les travaux et cours de Gilles Veinstein au Collège de France (chaire d'Histoire turque et ottomane), n'est pas dépaysé par toute la partie historique du roman, qui évoque les somptueux palais d'Istambul, où s'agitent les milliers de fonctionnaires qui actionnent la machine impériale de la Sublime Porte, terriblement efficace et précise.

L’affaire se passe autour de 1820, puisqu’Ali pacha, le vieux gouverneur du pays, apprend la mort de Napoléon Bonaparte (1821). Ali pacha est très jaloux de Scanderberg, le plus grand héros de la nation albanaise, qui avait été capable de l’unifier et d’entrer en rébellion ouverte contre la Sublime Porte. Mais ce temps et ce héros appartiennent définitivement et depuis plusieurs siècles au passé et au mythe. Ali pacha est plus mesquin, moins grandiose dans ses ambitions. Incapable de sacrifier son intérêt à son pays, comme l’avait fait le glorieux ancêtre, il s’est comporté en gouverneur féroce, et toujours fidèle au sultan (comme un vulgaire collabo).

Jusqu’au jour où, sa puissance lui étant montée à la tête, il s’imagine qu’il fait peur au pouvoir central, et commence à se montrer moins docile, plus désinvolte, voire insolent dans les courriers officiels, de plus en plus espacés. Mais aucun des princes albanais qui ont eu affaire à ses mauvaises manières n’a oublié les avanies, tous lui font défection quand il leur demande de se rallier à lui pour faire officiellement sécession, et il se retrouve seul dans sa forteresse, face à l’armée ottomane.

Bon, c’est sûr qu’il vient à bout du premier général. Le suivant aura le dessus, mais grâce à une traîtrise de la Sublime Porte elle-même, qui fait porter un « haïr firman » (décret de grâce) à Ali pacha. Mais c'est un faux. Le vrai (le « katil firman »), envoyé en même temps, donne l'ordre de le décapiter dès qu'il se rendra. Il est donc vaincu par traîtrise, mais finalement, parce qu’il a été le premier à trahir. Hurshid pacha a vaincu le gouverneur félon.

Mais Hurshid n’est pas tranquille. Il est même inquiet. Les financiers de la Porte ont, à la suite de terribles et savants calculs, jugé que l’intégralité du trésor d’Ali pacha n’avait pas été livrée aux fonctionnaires chargés de le rapporter pour le verser au trésor impérial. Hurshid perçoit très vite sa prochaine disgrâce, allant jusqu’à anticiper la venue de Tundj Hata, en se suicidant, tout simplement.

Tundj Hata n’est qu’un fonctionnaire de rang moyen, mais sa place est véritablement au centre du roman : sa fonction est en effet de rapporter à brides abattues la tête du gouverneur qui a failli, où à propos de la fidélité duquel le sultan a tellement de doutes qu’il lui a retiré sa confiance. Le troisième chapitre raconte drôlement ce voyage de retour, au cours duquel le voisinage de la tête procure à Tundj Hata des extases inouïes qui le laissent pantelant. Il raconte aussi le détour devant des publics de villageois prêts à donner de l'argent en échange du spectacle de la tête du puissant qui vient de tomber.

Car le centre de gravité de La Niche de la honte, c’est la tête de ceux qui ont failli à leur mission. La niche en question, c’est celle qui a été creusée dans un des murs d’une place d’Istambul pour accueillir la tête qui a été coupée sur les épaules des mauvais serviteurs (ou supposés tels) de la Porte.

C’est véritablement la tête (coupée) qui porte le roman tout entier. La preuve en est dans le médecin-chef Evrenoz, qui a la lourde responsabilité de vérifier à heure fixe, en montant par une échelle jusqu’à la niche en question, l’état de la tête. Et gare à lui si elle se dégrade trop vite. A lui de demander au « Directeur des Poisons » les substances les plus à même de faire durer le plus longtemps possible la tête en bon état : le miel, la neige, le sel ou autre. Je ne parle que pour les mentionner des « spectacles » que Tundj Hata donne dans les villages des régions « dénationalisées » (les cinq étapes de la recette complète, proprement hallucinante de méthode en matière de décervelage, p. 178) avec la tête qu’il transporte dans un sac en cuir.

L’éloge de l’indomptable Albanie est formulé en quelque sorte par défaut dans le roman d’Ismaïl Kadaré : le sort de tous les serviteurs du sultan est tellement instable, lié à tellement de critères différents et hétérogènes, que nul, si puissant soit-il, n’est à l’abri de la décision de disgrâce qui peut tomber d’en haut à tout instant, ni de voir sa tête un jour exposée dans la niche de la honte.

D’ailleurs Hurshid pacha le sait : son ami Gizer, lui-même bientôt en disgrâce, lui a écrit un message transparent : « Je veux te dire aussi, à regret, qu’après-demain part te rejoindre un courrier de la Troisième Direction de la Cour, porteur, dit-on, d’un firman qui n’est guère faste. Tu jugeras et décideras par toi-même. Il y a partout un monde sous les étoiles, dit le sage Ibn-Sina. Je te salue et préférerais ne plus te revoir plutôt que te voir sans que toi-même puisses me voir » (p. 197). Hurshid perçoit aussitôt les sous-entendus (le salut dans la fuite, la tête séparée du corps) contenus dans le message, et voit déjà sa propre tête dans la « niche de la honte ».

Pour résumer, en négatif, m’apparaît dans ce livre l’injonction patriotique d’un roman national, albanais, pour ne pas dire nationaliste. L’Empire Ottoman a disparu, bien sûr, mais Ismaïl Kadaré creuse avec ardeur le sillon à vif du sentiment national.

Curieux sentiment d’une littérature surannée. J'ai peut-être tort, car il est possible après tout que la description de cette insupportable bureaucratie n'ait eu pour cible véritable le système policier totalitaire mis en place par Enver Hodja, le malade mental qui a terrorisé les Albanais de 1945 à 1985 (quarante ans), faisant disparaître ceux qui avaient cessé de lui plaire.

Peut-être après tout Kadaré, en dénonçant les horreurs de l'empire ottoman, pensait-il surtout au "Sultan" albanais. Peut-être même, à travers la silhouette d'Ali pacha, ce mauvais Albanais, Kadaré nous invite à discerner en filigrane celle du dictateur. Ali pacha se révoltant contre l'Empire serait alors une figure d'Enver Hodja le communiste, quittant le Pacte de Varsovie et l'Empire Soviétique, et se brouillant avec la Chine de Mao. Le vieux "rebelle" de 1820 n'était-il pas lui aussi seul, enfermé dans sa citadelle, exactement comme Enver Hodja ? En creux, on comprend que le véritable héros national de l'Albanie ne saurait être cet autocrate.

Allez savoir : peut-être Kadaré voyait-il, posée dans la "niche de la honte", la propre tête d'Enver Hodja.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, albanie, enver hodja, tedi papavrami, musique, ismaïl kadaré, la niche de la honte, jusuf vrioni, éditions fayard, fugue pour violon seul, les tambours de la pluie, avril brisé, vendetta, empire ottoman, sublime porte, napoléon bonaparte, scanderberg, collège de france, gilles veinstein, décervelage, histoire turque et ottomane, turquie, europe

vendredi, 29 mai 2015

POUR TEDI PAPAVRAMI 2

2/2

Tedi, aux yeux de son père, n’est pas assez acharné au travail. Oui, c’est bon, il a ce véritable don violonistique, prodigieux, et puis alors ? Le problème, c’est qu’il aime glander, jouer dans les rues avec son copain Albano : c’est un gamin normal, quoi. C’est la raison pour laquelle, quand il se retrouvera au Conservatoire Supérieur de Paris, en dehors de sa virtuosité instrumentale, il se retrouvera d’une nullité crasse dans toutes les disciplines académiques, à commencer par le solfège. Un comble, qui mettra son père en fureur.

Tedi, aux yeux de son père, n’est pas assez acharné au travail. Oui, c’est bon, il a ce véritable don violonistique, prodigieux, et puis alors ? Le problème, c’est qu’il aime glander, jouer dans les rues avec son copain Albano : c’est un gamin normal, quoi. C’est la raison pour laquelle, quand il se retrouvera au Conservatoire Supérieur de Paris, en dehors de sa virtuosité instrumentale, il se retrouvera d’une nullité crasse dans toutes les disciplines académiques, à commencer par le solfège. Un comble, qui mettra son père en fureur.

Ce qui domine, c'est que le gamin stupéfie son monde, jusqu’à l'immense Pierre Amoyal, qui accepte de le prendre comme élève. Il se voit offrir une bourse d’études. Une faveur spéciale du « Guide Suprême » délivre un bon de sortie (une rarissime exception) du territoire, et voilà le père et le fils partis pour Saint Jean de Luz (où habite le violoniste), via Paris et l’ambassade d’Albanie, étroitement contrôlés et suivis par les fonctionnaires : attention, ne pas dévier du programme.

Bon, je passe sur les détails. La prestation du petit Tedi (on est en 1983, il a douze ans) convainc d’emblée Amoyal, qui le prépare activement pour le concours d’entrée au CNSM de Paris, afin de le prendre dans sa classe (une autre étant tenue par Gérard Poulet). Simple formalité : il y sera reçu premier sur trois cents : c'est sûr, il stupéfie son monde.

Mais l’Albanie d’Enver Hoxha reste impitoyable : la mère ayant rejoint son fils, les choses se gâtent quand le père débarque à Paris avec l’intention de ne plus retourner à Tirana. Ils seront obligés de demander l’asile politique, ce qui déclenchera des représailles contre la famille restée au pays. Le sentiment de culpabilité des exilés n’en sera que plus vif. Le réseau des nouveaux amis, mais aussi la gendarmerie française leur permettront d’échapper aux recherches des services secrets du dictateur. Ils apprendront que leur maison a été rasée.

Un dernier mot sur la musique proprement dite. Le petit Tedi est tellement doué qu’il transpose pour le violon, « à l’oreille », les sonates du célèbre disque « Horowitz-Scarlatti », qu’il adore. Sa première idole du violon n’est pas n’importe qui : sa Seigneurie Jascha Heifetz, dont l’époustouflant mariage de l’expressivité et de la virtuosité technique l’impressionne au plus profond.

Un dernier mot sur la musique proprement dite. Le petit Tedi est tellement doué qu’il transpose pour le violon, « à l’oreille », les sonates du célèbre disque « Horowitz-Scarlatti », qu’il adore. Sa première idole du violon n’est pas n’importe qui : sa Seigneurie Jascha Heifetz, dont l’époustouflant mariage de l’expressivité et de la virtuosité technique l’impressionne au plus profond.

Mais il sera aussi saisi par l’impeccable maîtrise de Nathan Milstein, qu’il vient écouter à Bordeaux. Il cite encore le nom du grand Christian Ferras, dont il évoque le caractère dépressif, l’alcoolisme, puis la défenestration volontaire, à même pas cinquante ans. Il a une pensée pour Zino Francescatti, un autre grand.

Ajoutons pour finir qu’une fois en France, Tedi Papavrami a fini par se soumettre, volontairement et de lui-même, à une discipline de fer dans le travail du violon, s’astreignant à d’interminables exercices, parmi lesquels des gammes exécutées avec la plus grande lenteur, dans le but d’arriver à la plus extrême justesse (est-ce Saint-Saëns, Fauré ou Poulenc qui déclarait,: « Tous les violonistes jouent faux, mais il y en a qui exagèrent » ?). Il s'est aussi mis à la traduction : prenant la succession de l'excellent Yusuf Vrioni (mort en 2003), c'est lui qui a traduit tous les derniers livres d'Ismaïl Kadaré.

Au total, un livre excellent. Bien sûr, l’auteur nous parle de son enfance, de ses chiens, de ses chats (qu’il martyrisait), de l’amour de sa vie (Silva), qui n’a jamais dépassé le stade du platonisme contemplatif, de ses sentiments, de ses impressions, et tout et tout, mais on lui pardonne, car il parle aussi et surtout, sobrement et sans pathos, de ce qu’il a fait, des événements, des situations que lui et sa famille ont traversés. Il dresse aussi quelques portraits et paysages albanais.

Par exemple, il découvre un jour, stupéfait, un aspect de Tirana qu’il ignorait totalement. On lui dit un jour de se rendre dans la maison de Shpati, muni de son violon. Elle est située dans un quartier gardé par des militaires armés, interdit à tous ceux qui n’ont pas une autorisation expresse. Il faut dire que Shpati est le petit-fils d’Enver Hoxha en personne, le dictateur bien aimé, le petit père du peuple. Tedi constate au cours de son incursion dans ce monde tabou qu’il y a deux villes, dans la capitale albanaise.

L’une pour la masse : elle est grise, délabrée, ses rues ne sont pas toujours bitumées, la télévision y est en noir et blanc, les voitures y sont rares, bref, c’est la ville pour tout le monde. Et voilà qu’au beau milieu de cette ville moche, existe une autre ville, réservée à quelques-uns, où se concentrent toutes les « saloperies » capitalistes, les « immondices » impérialistes et autres modernités « dégénérées » (télé couleur en particulier), que tout ça a l'éclat du neuf, et que tout ça est strictement réservé au petit cercle d’élus qui détient le pouvoir. En Russie soviétique, ça s’appelait la Nomenklatura.

Le 20ème siècle a décidément légué bien des laideurs au 21ème.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, musique classique, tedi papavrami, pierre amoyal, cnsm paris, gérard poulet, albanie, enver hoxha, jascha heifetz, vladimir horowitz, nathan milstein, christian ferras, zino francescatti, saint-saëns, gabriel fauré, francis poulenc, ismaïl kadaré, yusuf vrioni, tirana, communisme

jeudi, 28 mai 2015

POUR TEDI PAPAVRAMI 1

1/2

Je n’ai jamais mis les pieds en Albanie. Je connais fort peu d’Albanais. Un très curieux livre d’un nommé Rexhep Qosja (prononcer Redjep Tchossia, paraît-il), intitulé La Mort me vient de ces yeux-là.

Je n’ai jamais mis les pieds en Albanie. Je connais fort peu d’Albanais. Un très curieux livre d’un nommé Rexhep Qosja (prononcer Redjep Tchossia, paraît-il), intitulé La Mort me vient de ces yeux-là.  Une BD d’un nommé TBC, Europa, en deux épisodes, sur quelques mafias venues de par là-bas (on va dire Balkans) : plus brutal, plus noir et plus désespéré, j’imagine que c’est toujours possible, mais.

Une BD d’un nommé TBC, Europa, en deux épisodes, sur quelques mafias venues de par là-bas (on va dire Balkans) : plus brutal, plus noir et plus désespéré, j’imagine que c’est toujours possible, mais.

Oh, et puis il y a les faits divers : quelques saisies d’héroïne dans les milieux albanais de la banlieue lyonnaise. Et puis un drôle de business, aussi : un immeuble destiné à la démolition dans un quartier en rénovation, squatté par une bande d’Albanais qui « louent » les « logements » à des compatriotes au tarif de 150 € la semaine. Et la police n’a pas le droit d’intervenir tant que personne n’a porté plainte. Mais est-ce qu’un sans-papiers porte plainte ? Ce serait étonnant, non ? Le monde actuel est décidément délicieux.

Le Progrès, 27 mai 2015 (p. 10).

Non, l’Albanie, ce n’est pas que ça, faut pas croire. Il y a le grand Ismaïl Kadaré et ses livres, Le Pont aux trois arches, Le Général de l’armée morte, Avril brisé, Les Tambours de la pluie, Qui a ramené Doruntine ?, …. Et puis il y a Tedi Papavrami. Il n’est pas écrivain. Il a quand même écrit un récit autobiographique, à l’incitation des quelques amis conseilleurs. Le livre s’intitule Fugue pour violon seul (éditions Robert Laffont, 2013).

Ne pas s’attendre à de la littérature. L’ouvrage se veut un témoignage. Car l’Albanie dont il parle est celle d’Enver Hoxha (prononcer Hodja ?), alias « Oncle Enver », l’avatar albanais du « Guide Suprême », l’égal des Staline, Ceaucescu, Pol Pot, à l’échelle d’un pays de 3.300.000 habitants, grand comme la région Poitou-Charente (dixit l’auteur, je n'ai pas vérifié). Je veux dire leur égal dans la folie tyrannique, la joie sanguinaire et la férocité des méthodes policières.

Le cher homme était même assez atteint pour quitter le Pacte de Varsovie, au grand dam du « Grand-Frère » soviétique, et se brouiller avec l’autre « Grand-Frère » Mao Dze Dong, et transformer son petit pays en forteresse retranchée du reste du monde, derrière ses barbelés. Ceux qui voulaient s’échapper de ce « paradis communiste » avaient tout intérêt à réussir du premier coup. Il va de soi que le niveau de vie et l’état économique et industriel du pays sont tombés plus bas que ceux du Burkina-Faso, ou même du Malawi. Ça explique peut-être les mafias.

Mais Tedi Papavrami n’était pas un gamin ordinaire : il appartient à l’espèce rarissime des enfants prodiges, des génies précoces. Ça ne s’explique pas : c’est comme ça. Lui, c'est le violon. Quelqu’un qui vous aligne aussi net les Caprices de Paganini à neuf ans, vous dites comme Victor Hugo dans William Shakespeare (2, IV, 3) : « A Pégase donné, je ne regarde point la bride. Un chef d’œuvre est de l’hospitalité, j’y entre chapeau bas ; je trouve beau le visage de mon hôte ». Il faut voir comment un gamin de onze ans est capable de vous envoyer dans la figure la Campanella de Paganini, en Grèce en 1982 (cliquez pour 10' 21" d'étonnement, ce n'est pas toujours « propre » dans les sautillés, mais bon). Il a onze ans. Et même pas peur.

J’ai commenté, il y aura bientôt un an (22-24 juin 2014) le livre de Nikolai Grozni, Wunderkind (« enfant prodige »), qui m’avait frappé de saisissement, par la terrible âpreté de l’aventure. Lui, c'était le piano. Le monde bulgare de l'époque soviétique, comme une jungle où n’évoluent que des fauves, qui n’attendent que l’occasion de s’entredéchirer, sous un ciel de pierre, dans un air irrespirable, au fond d'une bassine où bouillonne la noirceur. Un livre absolument glaçant et passionnant, avec au centre un Chopin hissé jusqu'au tragique.

Avec Papavrami, l’ambiance est plus amène, parfois même pleine d'urbanité. Grozni détestait son père, n’aimait pas trop sa mère. C’était sans doute réciproque. La famille Papavrami, d’origine bourgeoise, est tolérée par le régime communiste, qui lui laisse la maison ancestrale, avec son jardin, ses mandariniers, son mur protecteur, ses souvenirs. Mais c'est une famille solide, à l'ancienne. Une famille, quoi.

L’équilibre, socialement et politiquement, est toutefois instable. Papa travaille au « lycée artistique », dans la section musique, où sa réputation d’excellent pédagogue du violon fait merveille, en même temps qu’elle le protège tant soit peu des rigueurs du régime. C’est simple : tout le monde le respecte, voire le craint.

Il est frustré dans sa carrière depuis la sortie du Pacte de Varsovie, qui l’a obligé à retourner à Tirana avant d’avoir achevé ses études à Vienne (où il a acheté un violon Bergonzi, dans lequel un luthier parisien ne verra plus tard qu'un faux). Mais la famille vit dans une bonne ambiance de tranquillité, dans une maison agréable, avec un jardin clos de murs.

Des privilégiés, somme toute.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, musique, wunderkind, nicolaï grozni, tedi papavrami, virtuosité, albanie, tirana, enver hoxha, ismaïl kadaré, rexhep qosja, la mort me vient de ces yeux-là, bande dessinée, narcotrafic, mafia albanaise, journal le progrès, le pont aux trois arches, le général de l'armée morte, avril brisé, les tambours de la pluie, qui a ramené doruntine, fugue pour violon seul, éditions robert laffont, ceaucescu, pol pot, comunisme, pacte de varsovie, mao tsé toung, caprices de paganini, paganini campanella

samedi, 12 mai 2012

LA TURQUIE N'EST PAS EN EUROPE

La Turquie fait-elle partie de l’Europe ? Regardez juste la carte : l’ongle du petit orteil qu’elle a sur la rive européenne du Bosphore correspond exactement à 3 % de sa surface totale. La réponse à la question ne vous paraît-elle pas évidente ? C’est NON.

La Turquie n’est pas en Europe, mais en Asie. Même si c’est l’Asie Mineure. Certes, les Turcs ont longuement empoisonné l’histoire de l’Europe, ne serait-ce qu’en occupant longuement des portions importantes de son territoire (Bulgarie, Grèce, Albanie …), et jusqu’à assiéger Vienne à deux reprises (1529 et 1683), à l’époque où on l’appelait l’empire ottoman.

GILLES VEINSTEIN, professeur au Collège de France, raconte par le menu que le souverain de La Porte (parfois qualifiée de « sublime »), lançait avec gourmandise ses soldats dans des raids sur les terres chrétiennes, avec mission de ramener dans leurs filets le plus possible de très jeunes mâles, adolescents chrétiens (grecs, bulgares, serbes, russes) dont les plus costauds et les plus capables étaient destinés à être intégrés dans le prestigieux corps d’élite des « Janissaires », et dont certains pouvaient finir leur carrière à des postes éminents et enviables.

Précisons que le sort de ces garçons était, tout simplement, l’esclavage, assorti d’une conversion immédiate à l’islam. Il semblerait que la « charia » (le Coran comme source unique du droit) spécifie bien qu’un musulman n’a pas le droit de traiter en esclave un autre musulman. Rien de plus « normal », donc, que le Sultan soit allé se servir chez les chrétiens.

Mais je pose la question : pourquoi, alors, les convertir à l’islam ? Il y a là une curieuse subtilité de raisonnement qui m’échappe. Mais réfléchissons. « Vous imaginez qu'on puisse dire que moi, le Grand Turc, je suis défendu par une armée composée de chrétiens ? Ça la foutrait mal. »

Très rares furent ceux qui désertèrent pour revenir en Europe. GILLES VEINSTEIN résume quelque part l’aventure de l’un d’eux, CONSTANTIN MIHAILOVIC, qui gardera pudiquement le silence, dans ses Mémoires d’un janissaire, sur son islamisation forcée. Il y a aussi l’histoire d’un chevalier allemand, dont je n’ai pas réussi à retrouver le nom.

Le corps d’élite des janissaires, formé en 1329, connaîtra une fin piteuse en 1826, sous le sultan MAHMOUD II, qui les fit massacrer parce que devenus trop encombrants. Dans l’histoire, les Turcs n’ont donc pas fait de bien à l’Europe, c’est le moins qu’on puisse dire. On peut même dire qu’ils lui ont fait beaucoup de mal. Ils l’ont considérée comme une terre de conquête.

Sur cette volonté de conquête de l’Europe par l’empire ottoman, on peut lire un petit livre écrit par ISMAÏL KADARÉ, Les Tambours de la pluie, où l’on voit le très puissant Turc se heurter contre le mur d’une citadelle albanaise, où l’on voit exploser l’énorme canon fondu « in situ » pour la détruire, et où l’on voit l’armée turque se faire littéralement « avaler » par la ville et disparaître.

Certes, les temps ont changé, l’empire ottoman a été englouti, les Arméniens ont été massacrés et MUSTAPHA KEMAL ATATÜRK a occidentalisé l’écriture de la langue et jeté les bases de l’Etat turc moderne. Oui, c’est vrai. Et alors ? Est-ce que ça change quoi que ce soit à la carte géographique ?

Et puis, est-ce que les temps ont autant changé qu’on le croit ? Tenez : connaissez-vous une délicieuse coutume de ce délicieux pays qu’est la Turquie ? Cela s’appelle le « crime d’honneur ». Cela veut dire qu’un crime est commis pour laver l’honneur bafoué de la famille.

La plupart du temps, c’est évidemment une femme ou une fille qui l’a bafoué, l’honneur de la famille, soit l’épouse adultère, soit la fille fréquentant un garçon interdit (= un chrétien). Il est arrivé qu’une fille de 14 ans, enlevée et violée pendant quatre jours par un garçon de 20 ans, soit étranglée par son père et son frère. Cela s’est passé en 2009.

En 2010, une fille de 16 ans a été déterrée, retrouvée, en position assise, au fond d’une fosse creusée dans le jardin familial. Elle avait de la terre dans les poumons. Ses proches l’avaient enterrée vivante. Cela se passe même en pays étranger. Tiens, en Allemagne, où vivent des millions de Turcs, une quarantaine de femmes turques auraient (je mets le conditionnel) été victimes de crimes d’honneur. Cela vous donne-t-il envie de laisser entrer la Turquie dans l'Union Européenne ?

En remontant dans le temps, on trouve dans Les Mémoires d’Outre-Tombe, de CHATEAUBRIAND, quelques passages édifiants sur la Turquie. Aujourd’hui, de tels passages seraient brutalement censurés et/ou traînés en justice pour « incitation à la haine raciale » et « xénophobie », pour le moins.

La preuve ? C'est ce qui est arrivé récemment à mon ami R. Il avait eu la mauvaise idée, dans un article destiné à un vague follicule qu'il est inutile de citer, de rendre compte du livre Un Ange noir, de FRANÇOIS BEAUNE, et de citer un passage peu aimable pour les Turcs. Les staliniens de l’équipe ont été unanimes : « A la trappe ! ». Bon, ce n’est certes qu’un obscur comité de salut public militant pour le politiquement correct, mais c’est assez parlant.

CHATEAUBRIAND, quant à lui, n’y va pas de main morte. Après avoir souhaité que le tsar, qui venait de prendre la ville de Varna aux Turcs, ait assez d’énergie pour basculer ceux-ci dans les eaux du Bosphore et restituer ce bout de territoire à l’Europe chrétienne, voici ce qu’il déclare (Mémoires d’Outre-Tombe, XXX, 12) :

« Prétendre civiliser la Turquie en lui donnant des bateaux à vapeur et des chemins de fer, en disciplinant ses armées, en lui apprenant à manœuvrer ses flottes, ce n’est pas étendre la civilisation en Orient, c’est introduire la barbarie en Occident [c'est moi qui souligne] : des Ibrahim futurs pourront amener l’avenir au temps de Charles Martel, ou au temps du siège de Vienne, quand l’Europe fut sauvée par cette héroïque Pologne sur laquelle pèse l’ingratitude des rois.

Je dois remarquer que j’ai été seul, avec Benjamin Constant, à signaler l’imprévoyance des gouvernements chrétiens : un peuple dont l’ordre social est fondé sur l’esclavage et la polygamie est un peuple qu’il faut renvoyer aux steppes des Mongols ». Il écrit ça autour de 1839, pour relater des faits datant à peu près de 1828. Il est loin, le temps où FRANÇOIS 1er trouvait du bénéfice à faire alliance avec la Sublime Porte.

Encore une petite remarque, à propos de la Turquie, et de cet ongle du petit orteil qu’elle a réussi à maintenir sur le continent européen. Je ne parle pas des innombrables îles, juste de cette partie continentale qui représente 3 % du territoire turc. Regardez, sur une carte, les frontières orientales de la Grèce et le la Bulgarie : 200 + 200 kilomètres de frontières avec la Turquie.

C'EST BISMARCK QUI DISAIT QUE

LA SEULE CONSTANTE DE L'HISTOIRE,

C'EST LA GEOGRAPHIE

Et pendant que tous les jolis cœurs de l’humanitaire européen, battant de générosité, dénoncent, non sans raison ce qui se passe sur l’île italienne de Lampedusa (tiens, au fait, qu'est-ce que ça devient ?), qui est-ce qui fait attention à la grande passoire d’immigration illégale, sur fond de filières mafieuses, située au point de contact entre le continent européen et le continent asiatique ? Est-ce en construisant un mur que les Grecs l'empêcheront de rester une passoire ? Et comment cela se passe-t-il à la frontière bulgare ?

ALORS, QU'EN PENSEZ-VOUS ?

ÇA CREVE LES YEUX, QUE LA TURQUIE EST EN ASIE.

Dans son Eloge des frontières, REGIS DEBRAY compare une frontière à la peau qui nous enveloppe, définissant un dedans et un dehors, mais qui passe son temps à respirer au moyen des pores, à faire en quelque sorte communiquer le dedans et le dehors. A cet égard, l’Europe ressemble au Saint Barthélémy du mur du fond de la Chapelle Sixtine, qui tient sa peau à la main, parce qu’il a été condamné à être écorché vif (en laissant la peau en un seul morceau, s'il vous plaît).

IL EN A RECUPERE UNE, MAIS C'EST PARCE QU'IL EST RESSUSCITE

Mais que proposent les supporters de l’ « Espace Schengen » ? Une véritable pompe aspirante pour immigration illégale. Je sens qu’on va me traiter de facho, alors que je me borne à constater un fait : la frontière entre l’Europe (Grèce et Bulgarie) et le morceau européen de la Turquie est juste une porte largement ouverte.

Et l’on essaiera de me convaincre que l’Europe n’est pas cette espèce d’énorme machin flasque comme un plat de pâtes trop cuites, à l'encéphale spongiforme et bovin, gélatineux au milieu et mou sur les bords. Comment ne pas être écœuré ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turquie, europe, commission européenne, bosphore, istambul, turcs, asie, asie mineure, grèce, bulgarie, siège de vienne, vienne, gilles veinstein, janissaires, coran, charia, constantin mihailovic, mémoires d'un janissaire, sultan mahmoud ii, ismaïl kadaré, les tambours de la pluie, mustapha kemal atatürk, crimes d'honneur, mémoires d'outre-tombe, chateaubriand, frontières, immigration, éloge des frontières, régis debray, espace schengen

dimanche, 26 février 2012

PÊLE-MÊLE D'UN CARNET DE LECTURE (6)

JEUX POUR ACTEURS ET NON ACTEURS, Augusto Boal.

Je ne suis pas homme de théâtre, ça commence à se savoir, je me fais une raison. Mais enfin, il m’est arrivé de mettre le nez dans la question. Je retiens de ce bouquin deux anecdotes. Ou : « Comment se mettre dans la peau du personnage ? ». L’auteur est un metteur en scène brésilien.

Une jeune actrice n’y arrive pas, mais alors pas du tout. Elle est censée avoir passé une nuit à jouir sexuellement avec son amant, elle est dans le plaisir absolu et absolument assouvi. Le metteur en scène lui demande ce qui ne va pas. Elle est embarrassée, puis finit par avouer qu’elle est encore vierge. L’auteur lui suggère alors de se souvenir de quelque chose qui lui a donné un immense bonheur. Elle joue la scène à la perfection. L’auteur lui demande comment elle y est arrivée : « Je me suis souvenue du moment où, sur la plage d’Itapuan, j’ai mangé trois glaces à la suite, sous un cocotier ».

Un acteur fait pleurer tout le monde en jouant un personnage qui est sur le point de se tirer une balle dans la tête. Il explique qu’il se souvient de son enfance, vécue dans une banlieue excessivement pauvre. Chaque fois qu’il prenait une douche, celle-ci était tellement froide, voire glacée, qu’il fixait avec une horrible angoisse la pomme de douche.

KAPUTT, Curzio Malaparte.

Un livre sur la guerre. L’auteur est correspondant pour un journal italien, quelque part entre Pologne et Finlande. Il côtoie les Allemands de près. Un ton de tristesse noble, de compassion pour l’humanité. L’auteur montre, par sa façon de décrire les Allemands, pourquoi ils ne pouvaient que perdre la guerre.

Histoire du Général qui pêche le saumon dans une rivière, mais tombe sur un poisson qui ne se laisse pas faire, et qui dicte même sa loi. Sur les deux rives, son escorte militaire. Lui, au milieu de la rivière, est irrésistiblement entraîné par la force de l’animal. Et le combat dure, dure. Au bout du compte, il ordonne à son aide de camp d’abattre le saumon à coups de pistolet : « Hermann, erschiess ihn ! ». Belle image de l’Allemand en guerre, bientôt défait.

De même, la scène du banquet auquel participent des dignitaires nazis (dont HIMMLER, je crois bien) qui finissent, complètement ivres, par sombrer dans le ridicule en se conduisant ni plus ni moins que comme des porcs.

LA PEAU, Curzio Malaparte.

Souvent baroque et excessif, mais le sens certain de la création littéraire (la littérature est plus forte que la réalité). Est littérature ce que je dis et fais être littérature. Par rapport à Kaputt, le livre est plus centré sur quelques scènes magistrales, particulièrement travaillées.

A Naples, la grande dame qui, dans son palais, se déshabille pour parer de ses vêtements une jeune fille morte. La scène de la « sirène » dans un aquarium, lors d’un repas plus ou moins protocolaire, avec une Américaine puritaine étriquée.

Et puis la scène de la peau du Juif, qui donnes son titre au livre : sur une route d’Ukraine, où des juifs en pagaille ont été mis en crois, un juif a été écrasé par un char. Les habitants du village viennent, la nuit, décoller la peau de l’homme, et retournent au village en la portant, toute sèche, au bout d’une fourche, comme un drapeau (drap-peau).

Sur le champ de bataille de Monte Cassino, repas des officiers : cet homme qui montre, dans son assiette, les os d’une main qu’il vient de manger. Ce sont des os de poulet. Mais, en les disposant de manière très particulière, il fait croire aux autres que c’est la main d’un zouave qui vient d’être arrachée par un éclat d’obus, et que la déflagration a projetée dans la marmite ou mijotait le repas, et qu’il a consciencieusement dépiautée et dégustée.

LA CHANSON DES GUEUX, Naguib Mahfouz.

Une narration « à l’arabe », peu soucieuse de cartésianisme. Une recherche de symbole assez simple : 10 chapitres, 10 générations d’une lignée familiale. Un fondateur, bâtard sublime, qui disparaît mystérieusement, inaugurant la légende. L’hésitation entre le bien (vertu, pauvreté, droiture) et le mal (pouvoir, argent, concupiscence). Lutte où le mal triomphe souvent. Versatilité de l’opinion, vénalité des uns, cruauté des autres. La vie livrée au vent et aux humeurs. La main de la fatalité. Le cycle de la vie et de la mort. L’auteur réussit à faire d’un petit quartier d’une ville le centre d’un microcosme entier de la société humaine. Livre qui surprend, déroute et surprend nos habitudes de lecture.

LA MORT ME VIENT DE CES YEUX-LÁ, Rexhep Qossia (Redjep Tchossia). 1974

Livre déroutant et fort, structuré en 13 « contes » (chapitres). L’auteur a cherché à placer son récit à la lisière de l’individu et de la collectivité. Le Kossovo apparaît en tant qu’entité, et entité niée. La narration met en scène des individus, mais jamais ils ne sont qu’individus, et portent toujours avec eux l’idée de nation.

LES TAMBOURS DE LA PLUIE, Ismaïl Kadaré.