mardi, 03 mai 2022

MATIÈRE A RÉFLEXION

Le prix des choses, et combien vaut un travailleur.

« Nous sommes revenus dans un monde de rareté. Nous avons un problème de ressources, d'énergie, de matières premières, de transport, de composants, et même d'emploi. A cela s'ajoutent les sanctions contre la Russie et la transition énergétique. La production mondiale de lithium doit être multipliée par 40 pour équiper nos véhicules électriques. Tout cela crée de l'inflation, comme à l'époque des années 1970-1990. Cela va conduire à une remontée des taux d'intérêt, qui imposera des contraintes budgétaires et donc la fin du "quoi qu'il en coûte". Cela change complètement l'action publique.

Si nous avions aujourd'hui une parfaite indexation des salaires sur les prix et une parfaite indexation des prix sur les coûts des entreprises, nous nous dirigerions vers 20 % d'inflation. Celle que nous avons en Europe aujourd'hui, qui n'est pas loin de 8 % n'est que l'effet mécanique des matières premières. Il n'y a eu aucun effet boule de neige. Le risque est donc devant nous. »

Nous deviendrons sobres, que nous le voulions ou non.

« La transition énergétique, c'est quatre points de PIB d'investissement en plus, un tiers pour décarboner l'énergie, un tiers pour décarboner l'industrie et un tiers pour rénover les logements. De plus, on détruit du capital. Un site qui passe à l'hydrogène investit en détruisant ses vieux fourneaux et en en achetant de nouveaux, sans produire plus. Si l'on veut investir quatre points de PIB, Il faut donc consommer quatre points de PIB de moins. Il n'y a pas le choix. La sobriété va s'imposer à nous. Il y a trois façons d'y parvenir : soit par le comportement, soit par les prix, soit par la fiscalité, parce que l'Etat lèvera des impôts pour financer les investissements qu'il doit effectuer pour la transition. Il va falloir que l'on consomme quatre points de moins pour faire de la place à l'investissement, que ce soit volontairement ou de force. »

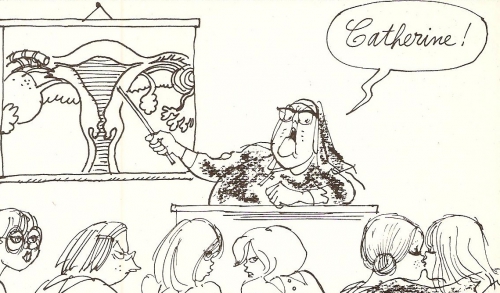

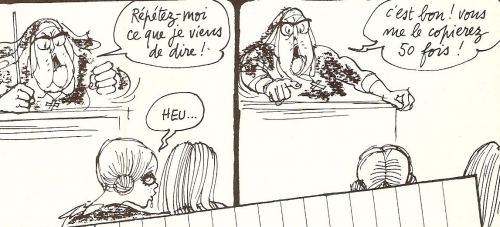

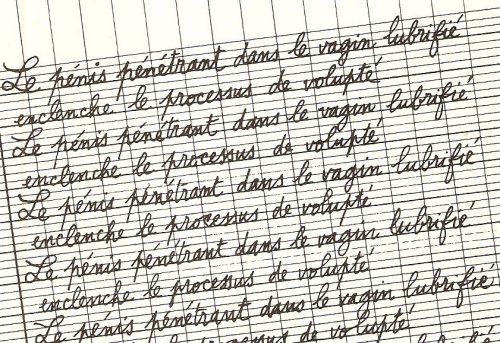

Compétences, enseignement, formation.

« Le problème des compétences (le capital humain, les enfants, l'enseignement à l'école, la rémunération des enseignants, le lycée professionnel, la formation professionnelle) tire tous les autres : celui de l'emploi — 67 % des Français en âge de travailler ont un emploi contre 80 % de Suédois. Celui de l'industrie — 70 % des écarts du poids de l'industrie dans les pays de l'OCDE s'expliquent par les compétences de la population. Celui des comptes publics — on a peu d'emplois, donc de recettes fiscales, du fait du chômage. Les dépenses de l'Etat sont liées à la population, les recettes à l'emploi. Les pays comme la France qui ont peu d'emplois ont structurellement un problème fiscal. »

***

Voilà. Ce sont les propos tenus au Club de l'économie du Monde le 28 avril (voir le journal Le Monde daté 30 avril) par l'un des quatre invités, monsieur Patrick Artus, les autres invités étant Jérôme Fourquet, Pascale Coton et Geoffroy Roux de Bézieux. Mine de rien, Artus délivre quelques informations significatives. C'est en général ce que j'apprécie dans ses interventions : ni rêveur, ni doctrinaire, ni conceptuel. Avec lui, on est dans le concret : non seulement il maîtrise la théorie économique, mais il en propose une analyse des effets que celle-ci entraîne dans la réalité.

Des propos qui méritent qu'on y réfléchisse, en particulier le paragraphe qui concerne l'éducation et la formation (et en bout de course, les compétences) : selon moi, ce que la société investit dans l'enseignement et la formation reflète exactement l'ambition que cette société a de s'élever au-dessus d'elle-même. A cet égard, mon diagnostic est assez noir pour que je refuse d'en faire état ici.

Pour la sobriété, ceux qui suivent les travaux de Jean-Marc Jancovici sont déjà au courant. Le mot "sobriété" est d'ailleurs sans doute un euphémisme, pour désigner le sort qui attend tous ceux qui, aujourd'hui, bénéficient d'un minimum de confort électrique, d'agréments domestiques et de diverses facilités motorisées — confort, agréments et facilités qu'il faudrait plutôt appeler luxe, pour faire la différence avec ceux qui en sont dépourvus. Ou je me trompe, ou la sobriété qui sera celle de l'humanité dans des temps à venir peut-être pas si lointains ressemblera fort à la rudesse des conditions de vie qui fut celle de nos ancêtres.

09:00 Publié dans DEMORALISATION, ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, journal le monde, club de l'économie du monde, patrick artus, pascale coton, geoffroy roux de bézieux, jérôme fourquet, ocde

lundi, 07 mai 2018

L'ORDURE OGM

Retour, un peu plus récent que de précédents billets sur le même thème remis en ligne (voir 15 au 19 avril), sur un problème qui commence à dater, mais aussi et surtout à convaincre que le débat scientifique devient un piège diabolique, quand il est instrumentalisé par des transnationales, qui n'ont pour souci que de retarder par tous les moyens et le plus longtemps possible d'éventuelles décisions politiques de réglementation, de régulation, voire d'interdiction de leurs produits innovants.

La force de frappe financière et juridique (ça va ensemble) des grandes firmes industrielles doit avoir quelque chose de proprement décourageant pour des gens qui considèrent comme valide le principe de précaution, au prétexte qu'on leur oppose selon lequel il est une entrave aux "Progrès de la Science". Entre les mains des firmes, le "débat scientifique" est, en même temps qu'un argument presque imparable, une pure proposition dilatoire, destinée à lui laisser gagner le temps nécessaire pour installer son produit dans la réalité des pratiques, de rendre son usage irréversible. Ce qu'on appelle la "politique du fait accompli".

Et je ne me fais guère d'illusion sur la possibilité, dans de telles situations, d'obtenir l'inversion de la charge de la preuve : au lieu que les autorités décisionnaires obligent des scientifiques neutres et indépendants à faire la preuve de la nocivité des produits inventés par les grandes firmes avant d'en réguler la vente ou de les interdire, il faut exiger au contraire que ce soient ces dernières qui fassent la preuve (et pas la preuve par copinage et "fondations" complices) de l'innocuité de leurs produits AVANT que ceux-ci soient mis sur le marché (comme l'industrie pharmaceutique le pratique, ou plutôt semble le pratiquer, ou pour mieux dire : fait semblant de le pratiquer, pendant que les "autorités" ferment les yeux).

24 mai 2016

Donc, Bayer propose aux actionnaires de Monsanto de leur verser au total 55 milliards d’euros s’ils veulent bien lui vendre leurs actions – à 37 % au-dessus du cours de Bourse. Le mouvement naturel du capitalisme est (pour aller vite) depuis longtemps de concentrer la puissance (je veux dire : la richesse, le prestige, et puis aussi ce qu'on appelle du drôle de nom de ... Liberté (plus on est riche, aujourd'hui, plus on est libre) ! Cela pour éliminer la concurrence et établir dans la mesure du possible une situation de monopole. Cela pour dicter la loi et maximiser les profits en fixant les prix. Cela se passant sur un soi-disant « marché », où la fable de la « concurrence libre et non faussée » raconte au bon peuple le conte de fées du « juste prix ».

Monsanto et Bayer se tirent la bourre dans le domaine de la chimie, plus précisément de l’agrochimie, et encore plus précisément dans le domaine des OGM. Ne parlons pas du glyphosate, ce composant principal de l’insecticide-vedette de Monsanto, dont la France est spécialement friande.

Stéphane Foucart, qui intitule « Un savant à notre goût » sa chronique « Planète » du Monde daté 24 mai, évoque le cas de M. Boobis (« consultant pour des organisations financées par des entreprises commercialisant le fameux glyphosate »), un scientifique qui est à l’origine du message très rassurant sur le sujet, en totale contradiction avec les conclusions du CIRC, collège de spécialistes du cancer, exempts de ce qu’il est convenu d’appeler « conflits d’intérêts ».

C’est un truc « controversé », vous savez, ce genre de trucs sur lesquels diverses agences (CIRC, EFSA, OMS, …) composées de savants très savants s’étripent par « rapports » interposés ? Tant qu’il y a « controverse » entre scientifiques (difficile parfois de distinguer entre ceux financés par de l'argent public et ceux dont les laboratoires sont financés par des "fondations" intéressées à ce que les résultats répondent à leurs objectifs bien précis – qui oserait parler ici de "conflits d'intérêts ?), au moins les politiques, responsables et autres décideurs ne sont pas mis en face de cruelles décisions à prendre pour protéger la santé des simples citoyens. Et pendant que les abeilles meurent en masse, les actionnaires se frottent les mains. Faire régner le doute, c'est tout un métier, et qui peut rapporter gros à ceux qui l'exercent : voir à ce sujet l'excellent livre d'Oreskes et Conway Les Marchands de doute.

Ne parlons que des OGM. Sont-ils indispensables ? Sont-ils nocifs ? Laissons les scientifiques débattre de cette grave question. Quand on y verra plus clair, il sera bien temps de prendre une décision. En attendant, laissons la « controverse » prospérer, croître et embellir. Et n’approfondissons pas trop la question de savoir si les scientifiques embarqués dans les diverses agences en bisbille sont ou non financièrement et personnellement intéressés au prorata des résultats des recherches qu’ils mènent, telles qu’ils apparaissent dans les « rapports » publiés. Laissons de côté la question de savoir dans quelle mesure ils sont vraiment désintéressés.

[Sont-ils indispensables ? Sont-ils nocifs ? Voilà bien deux questions désarmantes de naïveté. Une question – un peu moins naïve – consiste à s'interroger sur les motivations réelles et profondes de la transnationale à mettre sur le marché des produits innovants. La réponse est simple et désespérante : les motivations ne sont jamais humanistes, généreuses et universalistes, et n'ont jamais visé à faire progresser l'humanité sur la voie de la voie du Progrès, mais à enrichir ceux qui ont mis la chose au point et ceux qui ont placé leur argent dans l'affaire en espérant que ça leur rapporte un maximum. Fabriquer les formes du monde à venir et s'en faire le propriétaire et le bénéficiaire, si possible "ad vitam aeternam". Ajouté le 6 mai 2018.]

Se laisser hypnotiser par la « controverse » scientifique sur les OGM, c’est suivre un chiffon rouge qui vous détourne de l’essentiel. Le plus grave n’est peut-être pas dans le « Roundupready » de Monsanto (bien que ça ne soit pas très sympathique). Le plus grave est dans les brevets qui posent la griffe d’une grande transnationale sur l’agriculture mondiale, c’est-à-dire sur l’alimentation de l’humanité. Je veux dire dans la confiscation, dans l’accaparement, par des gens surtout occupés de profits et de dividendes, des ressources collectives concernant un besoin essentiel des hommes.

La « controverse » scientifique sur les OGM est l’arbre (un de plus !) qui empêche de voir l’immense forêt de la Grande Privatisation de Tout. La logique ici à l’œuvre aboutit à installer une barrière de péage devant tous les gestes de la vie quotidienne qui sont encore à l’abri de la dictature du « Marché ». Un certain nombre de gens qui voient un intérêt financier potentiel dans tout ce qui ne leur rapporte encore rien ont bien l’intention de s’approprier tout le vivant.

L’ordure OGM est moins dans les manipulations génétiques et les éventuels risques qu'elles font courir à la santé humaine que dans les panneaux « Propriété Privée, Défense d’entrer » que des troupes de bandits en costumes trois-pièces sont en train de planter devant tout ce qui ressemble au Bien Commun, après avoir obtenu des instances politiques que la LOI soit mise à leur service.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ogm, monsanto, bayer, bayercropscience, économie, glyphosate, roundup, roundupready, privatisation, boobis, circ, efsa, cancer, stéphane foucart, journal le monde, industrie agroalimentaire, agrochimie, industrie chimique, écologie

mardi, 01 mai 2018

EN ATTENDANT L'EFFONDREMENT 2

23 juin 2015

2/3

C’est drôle, je n’ai pas très envie de dire du mal d'un livre qui traite d’un thème essentiel, grave, urgent, vital, et pourtant j’ai du mal à en dire du bien. A bien y regarder, je crois bien que ça tient à sa conception terriblement américaine. Je veux dire : importée des méthodes et des façons d’analyser telles que pratiquées aux Etats-Unis. L'appareil des notes impressionne (elles sont au nombre de 429 pour 250 pages de texte !), mais confirme l'empreinte américaine, omniprésente. En plus, ça a un côté horripilant, à cause de la dernière partie. Je vous explique.

C’est drôle, je n’ai pas très envie de dire du mal d'un livre qui traite d’un thème essentiel, grave, urgent, vital, et pourtant j’ai du mal à en dire du bien. A bien y regarder, je crois bien que ça tient à sa conception terriblement américaine. Je veux dire : importée des méthodes et des façons d’analyser telles que pratiquées aux Etats-Unis. L'appareil des notes impressionne (elles sont au nombre de 429 pour 250 pages de texte !), mais confirme l'empreinte américaine, omniprésente. En plus, ça a un côté horripilant, à cause de la dernière partie. Je vous explique.

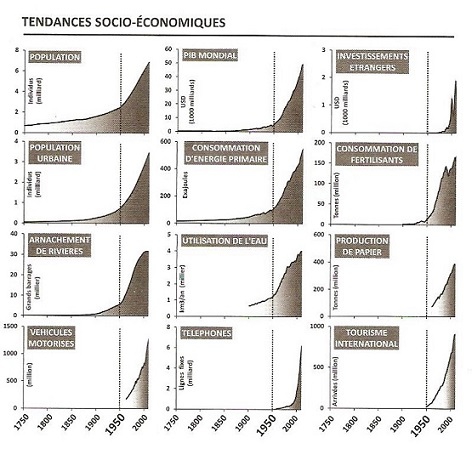

La première partie (un constat en bonne et due forme), jusqu’à la page 133, est absolument parfaite, impeccable, irréprochable, faisant un décompte méticuleux et hallucinant des folies qui constituent, de la moelle des os à la texture de la peau, notre civilisation « thermo-industrielle ». Les auteurs y montrent l’explosion exponentielle (à partir de 1950) de tous les chiffres qui dessinent le bilan général de l’action humaine sur le « système-terre » (Isabelle Stengers aurait dit « Gaïa », il me semble avoir aperçu le mot quelque part, mais pas le nom de la dame, je peux me tromper). Le tableau des pages 33-34 ne parle pas : il hurle.

Comme je disais hier, c'est l'addition de tous les facteurs qui épouvante : le réchauffement, c'est d'accord, est le facteur le plus global. Mais c'est quand vous y ajoutez tout le reste que vous prenez peur : la déforestation, les effets des poisons chimiques nouvellement sortis des laboratoires et qui imprègnent l'air que nous respirons, les eaux et les vins que nous buvons, les végétaux et les viandes que nous mastiquons, les continents de microplastique qui se concentrent au milieu des océans de la planète, l'acidification de la surface des océans (quid des planctons ?) et l'agonie des récifs coralliens (cf. le récent cri d'alarme au sujet de la Grande Barrière de corail en Australie), liste non limitative. Zieutez plutôt le cumul ci-dessous.

La page 33. Le monde actuel commence en 1950. Il faut se dire qu'une exponentielle n'est pas exactement une asymptote.

Ils montrent ensuite l’épuisement matériel irréversible en combustibles fossiles, auquel conduit notre façon de bouffer notre planète pour alimenter nos machines : éliminer en quelques centaines d'années (mettons depuis 1750) un capital qui s'est formé en plusieurs millions d'années, on peut se poser des questions sur la rationalité humaine. Quand se manifesteront les « pics » de production des différentes ressources fossiles ? Inutile de s'en préoccuper, puisque, de toute façon, le résultat sera là tôt ou tard et que c’est notre façon de faire qui le produira nécessairement. L'extraction est mauvaise dans son principe même, alors imaginez sept milliards d'extracteurs. Tout le monde sait, mais tout le monde (moi compris) fait semblant de ne pas savoir, puisqu'il vit comme d'habitude : comme le dit le pape François dans son encyclique, c'est le mode de vie à l'occidentale qui épuise les ressources (je cite en substance).

Le mode de vie « occidental » (pour ne pas parler de l' « américain ») est désirable, agréable et confortable aussi longtemps qu’il reste réservé à un tout petit nombre, mettons cinq cents millions : c’est son extension à sept milliards d’humains (au nom de quoi en seraient-ils privés, en effet ?) qui transforme ce mode de vie en folie et en catastrophe. Illustration lumineuse de la notion d'effet pervers : nous devons la "bombe démographique" à la médecine, cette science et cet art qui guérit les maladies et réduit la mortalité des malades, des femmes qui accouchent et des bébés qui naissent. Et nous devons à l'exigence d'égalité, de justice et de démocratie la généralisation suicidaire d'un mode de vie américanoïde à tous les milliards d'humains qui peuplent la Terre.

Seul moyen de sauver la planète (si c'est vraiment ça qu'on veut) : cesser de vivre comme des nababs et de se payer sur la bête. Revenir à la raison, à l'extrême sobriété, à la restriction prévoyante et à l'humilité. Si on demandait de lever le doigt à ceux qui sont prêts à le faire (se défaire du frigo, du lave-linge, etc. ...), probable que ... (et moi le premier). Probable que l'humanité attendra d'avoir le pistolet sur la tempe. Mais c'est aussi l'humanité qui tiendra le pistolet : ça veut dire quoi, au fait, "l'humanité" ? Le problème, c'est que le pistolet chargé est déjà braqué, qu'il y a déjà le doigt sur la détente, mais que personne ne veut le voir.

Les auteurs évoquent ensuite les raisons de l’inertie et de la rigidité du système mis en place, qui rend difficile, voire impossible une correction de trajectoire, en se référant au formidable [j'émets aujourd'hui des réserves, 30 avril 2018] petit livre de Jean-Léon Beauvois et Robert-Vincent Joule, Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens (PUG, 1987) : comment modifier l'opinion des gens en obtenant d'eux par certaines techniques, comme l' "amorçage" ou le "pied-dans-la-porte", des gestes et comportements qui, a priori, les rebutaient. Comment amener les gens à admettre et défendre des idées qui n'étaient pas les leurs, avant que d'adroites manœuvres ne les amènent à changer d'avis sans même qu'ils se rendent compte qu'ils en ont changé ni comment ça s'est fait (prêts à soutenir qu'ils ont toujours pensé comme ça). L'essentiel est là : ne pas être conscient de la manœuvre, c'est proprement être manipulé.

système mis en place, qui rend difficile, voire impossible une correction de trajectoire, en se référant au formidable [j'émets aujourd'hui des réserves, 30 avril 2018] petit livre de Jean-Léon Beauvois et Robert-Vincent Joule, Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens (PUG, 1987) : comment modifier l'opinion des gens en obtenant d'eux par certaines techniques, comme l' "amorçage" ou le "pied-dans-la-porte", des gestes et comportements qui, a priori, les rebutaient. Comment amener les gens à admettre et défendre des idées qui n'étaient pas les leurs, avant que d'adroites manœuvres ne les amènent à changer d'avis sans même qu'ils se rendent compte qu'ils en ont changé ni comment ça s'est fait (prêts à soutenir qu'ils ont toujours pensé comme ça). L'essentiel est là : ne pas être conscient de la manœuvre, c'est proprement être manipulé.

Le défaut du livre est que les auteurs, au nom des « valeurs », des grands « principes » et des grands sentiments (les Lumières, la démocratie, ...), refusent d'aller au bout de la simple logique des procédés analysés, et d'aller jusqu'aux conclusions concrètes absolument cyniques que le capitalisme en a tirées pour sa plus grande prospérité. Beauvois et Joule se gardent bien de remettre en question la légitimité du système. Ils semblent eux-mêmes effrayés de leur audace. Industriels et publicitaires, eux, n'ont pas de ces pudeurs effarouchées pour appuyer à fond sur les mécanismes qui permettent d'agir sur les attitudes et même les comportements des foules sans que celles-ci en soient seulement conscientes.

A moins que Beauvois et Joule ne soient pris dans la gelée d'un indécrottable angélisme : manipuler, certes, mais avec une intention toujours louable, et jamais maligne. Ils chantent, avec Frère Laurent (c'est dans Roméo et Juliette, de Berlioz, version Charles Munch si possible) : « Grand Dieu, qui vois au fond de l'âme, Tu sais si mes vœux étaient purs. Grand Dieu, D'un rayon de ta flamme, Touche ces cœurs sombres et durs ». Que les choses seraient simples, si les hommes n'étaient habités que de bonnes intentions. « Que la vie serait belle en toute circonstance, Si vous n'aviez tiré du néant ces jobards » (eh oui, toujours Tonton Georges).

Servigne et Stevens font aussi une place aux actions féroces et puissantes de lobbying auxquelles se livrent les grandes firmes quand il s’agit de défendre leurs intérêts. Ils montrent ensuite que plus un système est complexe, plus il est fragile, s’appuyant sur l’exemple du Boeing 747, composé de 6.000.000 de pièces, que leur fournissent 6.500 entreprises réparties dans 100 pays, ce qui occasionne « 360.000 transactions commerciales chaque mois ». Ils s’aventurent aussi dans le domaine de la finance internationale, dont les règlements, touchant en particulier les "fonds propres" des banques, fixés à Bâle en 1988, 2004 et 2010 (I, II, III), sont devenus si complexes qu’il est difficile de s’y retrouver.

Je ne sais d’ailleurs pas bien ce qu’ils réglementent, quand on sait que le "trading à haute fréquence" est capable de produire des catastrophes boursières en quelques minutes, ou que « le marché des produits dérivés s’élevait à 710.000 milliards en décembre 2013, soit approximativement 10 fois la taille du PIB mondial » (p. 110). Cela signifie, si j'ai bien compris, que 90% du fric échangé à la Bourse mondiale reposent sur un socle qui a autant de consistance que l'air ambiant : du vent ! Surtout que c'est ce vent, quand il se met à souffler en tempête, qui est capable de réduire à néant tout l'édifice de l'économie mondiale, comme on l'a vu en 2007-2008. Plus vertigineux que la "Directissime" de la face nord de l'Eiger, ouverte en 1966 par Harlin, qui y a laissé la peau. Les auteurs évoquent pour finir le fil du rasoir sur lequel évoluent les circuits d’approvisionnement et l’état déplorable de toute une série d’infrastructures, y compris des routes aux Etats-Unis.

de la face nord de l'Eiger, ouverte en 1966 par Harlin, qui y a laissé la peau. Les auteurs évoquent pour finir le fil du rasoir sur lequel évoluent les circuits d’approvisionnement et l’état déplorable de toute une série d’infrastructures, y compris des routes aux Etats-Unis.

Voilà le panorama de la planète telle qu’elle se présente aujourd’hui. Je l’ai dit : la première partie du livre de Servigne et Stevens est parfaite. C'est ensuite que ça se gâte. D’abord parce que les quarante pages de la deuxième partie font vraiment disproportionné (la première s'achève à la page 133, la deuxième à 173, quarante pages !). Les auteurs s’y interrogent sur la fiabilité des modèles qui permettraient d’établir un calendrier de la catastrophe future. Pas grand-chose à dire : c'est de la futurologie. Est-ce mieux que la collapsologie ?

Après avoir tenté de réhabiliter les droits de l’intuition dans la perception de l’état du monde, en citant Hans Jonas (« davantage prêter l’oreille à la prophétie de malheur qu’à la prophétie de bonheur » (p. 143), sans contextualiser le propos), ils se demandent quelle confiance on peut accorder aux modèles prédictifs. Ne nous attardons pas : les deux modèles convergent en direction d’un avenir peu reluisant, le « Rapport au Club de Rome » (Meadows) restant le plus net dans le pronostic négatif. Exit la deuxième partie, décidément bien légère. Comme si Servigne et Stevens faisaient juste une politesse à des modèles existants mais qui n'ont à leurs yeux aucune validité, étant entendu que ce qu'ils s'apprêtent à proposer dans leur troisième partie est infiniment plus crédible.

Et c'est là que le bât blesse : le problème de ce bouquin n’est nulle part ailleurs que dans cette troisième partie, destinée à établir les fondements de la discipline dont ils se veulent les initiateurs. Celle intitulée précisément « Collapsologie ». D’après cette « science » (comme disent les auteurs), un effondrement se produit toujours en plusieurs étapes : 1-financier ; 2-économique ; 3-politique ; 4-social ; 5-culturel. Ensuite, je suppose que les hyènes et les vautours se partagent les morceaux qui restent.

Ce schéma a quelque chose de comique, d'abord par son aspect systématique (façon "recette à suivre pour un effondrement dans les règles"), mais aussi en ce qu’il me rappelle les cinq étapes du processus de « dénationalisation » imaginé par Ismaïl Kadaré dans La Niche de la honte : 1-suppression physique de la rébellion, puis 2-de son idée, puis 3-de la culture, de l’art et des coutumes, puis 4-de la langue, enfin 5-de la mémoire nationale : les catégories sont différentes, mais le schéma est le même. C'est le processus que les Ottomans de Kadaré enclenchaient quand une rébellion faisait mine de défier l’ordre impérial [par "Ottomans", il faut évidemment entendre "système soviétique", qu'il s'agisse de l'original ou de sa caricature albanaise (Enver Hojda), dans laquelle a vécu Kadaré (ajouté le 29 avril 2018)]. A croire que Servigne et Stevens ont lu La Niche de la honte (voir mon billet du 17 juin). Sauf que l’effondrement était sciemment provoqué par la "Sublime Porte", qui restait ensuite intacte.

L'humanité n'aura pas cette chance.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, écologie, défense de l'environnement, pablo servigne, raphaël stevens, comment tout peut s'effondrer, états-unis, isabelle stengers, civilisation thermo-industrielle, combustibles fossiles, civilisation occidentale, beauvois joule, petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, jean-léon beauvois, robert-vincent joule, presses universitaires de grenoble, boeing 747, accords de bâle i, bâle ii, bâle iii, trading haute fréquence, directissime eiger, hans jonas, rapport au club de rome, rapport meadows, empire ottoman, ismaïl kadaré, la niche de la honte, sublime porte, hector berlioz, roméo et juliette, frère laurent

samedi, 07 avril 2018

5-LA PLANÈTE DES RICHES

30 décembre 2017

Des nouvelles de l'état du monde (17).

5/5

Inégalités, planète et nombre.

Au fait, pourquoi a-t-on appelé les années 1945-1975 les « Trente Glorieuses », la célèbre formule de Jean Fourastié ? On nous parle complaisamment de l’incomparable prospérité qu’ont connue les pays développés et du taux de croissance faramineux de l’activité économique. C’est vrai, évidemment. Je fais juste remarquer que cette prospérité et cette croissance sont concomitantes de cette autre vérité incontestable : ce furent sans doute les années les moins inégalitaires de l’histoire, comme cela apparaît clairement dans Le Capital au XXI° siècle de Thomas Piketty. Prospérité, croissance et redistribution dans un même bateau ! Bon dieu, mais c’est bien sûr ! Il suffisait d’y penser !

Sans être économiste, j'ai tendance à me dire que ce n'est pas une simple coïncidence et que, pour que les entreprises marchent du tonnerre de Dieu, il suffirait peut-être de donner aux populations le pouvoir d’achat qui permettrait à la machine économique de tourner à plein régime. De l'intérêt bien compris, en somme. Cesser de draguer et de gaver l'actionnaire (le soi-disant investisseur, mais vrai spéculateur : à vrai dire, trois mots devenus interchangeables, ou pas loin) pour mettre un peu d'huile dans les rouages de la vie des laborieux, pour qu'ils aient chaque matin envie de retourner au charbon parce que ça vaut le coup. Au lieu de se demander, comme beaucoup font actuellement, de quelle humeur sera la guillotine ce matin.

La voilà, la solution : modérer les inégalités de richesse, c’est bon pour tout le monde ! Pas le communisme, non, surtout pas cette façon militaire et policière de niveler par le bas : juste une redistribution convenable pour la prospérité de tous, avec des inégalités qui puissent avoir des airs acceptables. Des inégalités un tantinet justifiées (par le talent, le mérite, le travail, bref : des "valeurs", mais des vraies, pas des abstractions). Ce qu'il faut retenir ? Que pendant trente ans, les pays industrialisés ont magnifiquement crû et embelli en partageant (approximativement) les richesses produites entre ceux qui en fournissaient les moyens et ceux qui les produisaient par leur travail.

Et ça n’a pas si mal marché, en fin de compte, tant que l’activité est restée concentrée sur une quinzaine de pays industrialisés. Allez, soyons sympa : les trente-cinq membres de l’OCDE. Tant qu’ils sont restés entre eux, et aussi longtemps qu’a duré la croissance de ces marchés, jusqu'à ce qu'une majorité de gens aient acquis les premiers éléments du confort qui est le nôtre aujourd'hui. Bon, c'est vrai que, pendant tout ce temps, la prédation des ressources a continué joyeusement, mais enfin à destination d'un nombre limité de pays : trente-cinq pays, ça ne fait pas une planète. On pourrait se dire que ce qui a marché pour quelques-uns, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas pour tout le monde. Très belle idée, c'est sûr, mais il y a une sacrée arête en travers de ce gosier.

Car c'est vrai qu'on voyait bien, déjà, les dégâts que ça faisait. Bon, le principe de la pollution, s'il commençait à être bien identifié par quelques illuminés (Pierre Fournier et La Gueule ouverte, les premiers écolos, "nucléaire non merci", Malville, Philippe Lebreton, alias professeur Mollo-Mollo, ...), était tout aussi largement nié par les "autorités compétentes" qu'il était concrètement à l'œuvre. Mais tant que c'était dans les ailleurs que c'était pollué, vous comprenez ... avant qu'on se rende compte que ça se passait aussi chez nous (air, terre, eau, etc.). M'enfin, du moment que les affaires prospéraient ... on ne chipotait pas trop.

Malheureusement, une fois les marchés à saturation, il a bien fallu en ouvrir d’autres et, pour cela, donner un peu de pouvoir d'achat à ces "autres", pour qu'ils puissent acheter. C’est peut-être cette logique qui a lancé la mondialisation, avec son cortège de délocalisations et de concurrence de toutes les mains d’œuvre (mot d’ordre : alignement sur le plus bas salaire : Bangla Desh par exemple).

Je saute des étapes, mais l'axe directionnel est à peu près là. Bon, c'est vrai, pour assister comme aujourd'hui à la montée fulgurante des inégalités, il faut qu'il se soit passé quelque chose d'autre : il faudrait se demander aussi ce qui a permis une telle confiscation de la création de richesses par un petit nombre de cumulards infernaux. Sans doute le couple diabolique Reagan / Thatcher. Paul Jorion, de son côté, voit dans cette concentration de richesses une des principales menaces qui guettent.

Il serait aussi intéressant de se demander dans quelle mesure la saturation de marchés déjà gavés n'a pas été pour quelque chose dans la course à l'innovation à tout prix et dans tous les domaines, concurrence exacerbée oblige. Je dis ça en passant, mais il y aurait peut-être de quoi s'arrêter un moment.

Toujours est-il que, après le pouvoir d'achat, les "autres" ont voulu davantage, comme par exemple ce qu'on appelle des "transferts de technologie" : il a fallu exporter les savoir-faire, les techniques, les compétences, pour "conquérir" des marchés. Tant et si bien que les "autres", à commencer par la Chine, sont devenus des concurrents à part entière. Pas de chance, hein ! C'est la logique même du profit qui a donné à l'Occident la prééminence, et qui lui a, du même mouvement, ôté cette prééminence, en même temps que l'initiative et la créativité, l'invention et l'innovation. L'Occident a livré aux "autres" les secrets qui avaient fait sa domination. A quelques détails près, je trouverais presque qu'il y a quelque chose de christique dans cette façon de donner de soi. Sauf que ...

Sauf que, étendez aux deux cents pays du monde la façon de produire et de consommer des trente-cinq privilégiés, et le monde n’y résiste pas. Cela veut dire que, de toute façon, le "modèle économique" inventé en Europe, en plus d'être carrément inéquitable, n'était pas raisonnable. Et une fois que l'Amérique protestante et mercantile s'en est emparée, il s'est montré carrément déraisonnable et sans frein. Alors vous pensez, une fois étendu à tous les pays en quête de croissance, de confort et de bien-être, le modèle, il est devenu définitivement insensé, impraticable et suicidaire.

Alimenter en matière, puis en produits de consommation une aussi grosse machine à produire et à consommer revient à piocher sans mesure dans le capital. Pour simplement dire qu’elle fonctionne, cette économie-là est obligée de vendre les bijoux de famille : je veux dire la nature. Cette humanité-là dilapide, pille les ressources, elle tue la poule aux œufs d’or.

Le problème, avec les êtres vivants, c’est que ce sont des prédateurs, tous sans exception. A partir du moment où il faut vous nourrir pour « persévérer dans votre être », vous prenez le carburant qu’il vous faut où il se trouve : le plus disponible, le plus nutritif, le plus facile, le plus près, le plus faible. La preuve, regardez l'immigration du loup des Abruzzes, d'abord discrète et précautionneuse, qui s'est progressivement fait dévastatrice chez les brebis (les écolos peuvent gueuler, c'est quand même la vérité). Le scénario est toujours le même : prendre, manger, déféquer. Prédation, consommation, déjection. Où que vous regardiez, quand vous avez à faire au vivant, c’est le cycle, quasiment mécanique, aujourd’hui encore. Ni vous ni moi ne faisons exception à la règle, à la différence que notre ingéniosité nous a faits les royaux prédateurs de tout, y compris du loup, heureusement.

Aussi longtemps que vous avez par-ci par-là un bonhomme qui prélève dans son environnement de quoi « persévérer dans son être », qui consomme et qui abandonne ses déchets là où il les a faits, l’environnement est content : il fait ce pour quoi la nature du lieu l’a fait, il accueille un étranger pour un temps, et il possède tout ce qu’il faut pour digérer (recycler) ce qu’il laisse en partant. La question du nombre est primordiale. Comme disait l’autre (peu importe cet autre) : « Quand il y en a un, ça va, c’est quand il y en a beaucoup que ça pose problème ». Rien de plus vrai en l’occurrence. Comme disait Fernand Raynaud dans je ne sais plus quel sketch : « Vous prenez dix sages, vous les serrez, vous obtenez un fou ». Mais quel âge faut-il avoir pour se souvenir de Fernand Raynaud ?

L’humain c’est ça : clairsemé, il passe inaperçu ; serré, il prend des maladies. Tout seul ou presque, c’est à peine si on s’aperçoit de sa présence : il laisse si peu de traces qu’il faut quelques dizaines de milliers d’années pour que des fondus en dénichent dans des sols improbables : ici une molaire, là une mandibule, ailleurs un tibia ou une calotte crânienne. Quand, avec le nombre, il commence à en laisser beaucoup, on appelle ça des déchets. Car c’est quand il se concentre que ça ne va plus. La première chose à prévoir, quand on organise un rassemblement populaire, en même temps que le ravitaillement, c'est l’emplacement des « feuillées », vous savez, ces chiottes de campagne rustiques où règne la convivialité, sinon gare aux conséquences diverses.

Pour les véhicules à moteur, c’est pareil : l’époque des De Dion-Bouton, Delahaye, Hotchkiss, Rosengar, Delage (véhicules polluants s’il en est) fait figure d’âge d’or et de folklore vintage. Rien à voir avec aujourd’hui, où les habitants de New Dehli (Inde) sont obligés d’installer un brumisateur géant pour faire retomber au sol les particules fines offertes par les pots d’échappement. Et ceux de la vallée de Chamonix bénissent tous les jours le percement du tunnel, qui leur apporte fidèlement les fumées toxiques quotidiennement sorties des pots d’échappement de milliers de poids lourds (582.000 chambres à gaz roulantes sur l’année 2012 : je pense à l’usage qui était fait des camions et des pots d’échappement dans certains camps nazis). Mille mercis, le Nombre !

J’ai entendu je ne sais plus qui soutenir je ne sais plus où que la planète est idéalement faite pour cinq cents millions d’humains. On en est à sept milliards (en comptant les femmes et les petits enfants, comme faisait maître François Rabelais). Soit dit en passant, mille mercis à la Médecine, pour la grenade démographique qu’elle a dégoupillée et qui n’a pas fini d’exploser (les Nigériennes font six ou sept enfants chacune, dans un pays très pauvre qui compte 20 millions d'habitants : qu'adviendra-t-il en 2050, où on en prévoit 79 millions ?). Les grandes âmes entonnent régulièrement leur refrain préféré : « La Terre pourrait nourrir dix milliards d’individus … ». Il faut à peine les pousser pour qu’ils ajoutent : « … si … ». Si quoi ? Réponse : « Si l’on procède à un partage équitable des ressources ». Equitable ! Tu l’as dit, bouffi !!!

Équitable ? Même Bill Gates le philanthrope ne veut pas être équitable. Il veut faire le Bien, et que tout le monde le sache, c'est différent. Il veut écraser les pauvres de sa Bonté. En vérité qui, à part quelques gogos de consommateurs bobos, tient à favoriser un commerce équitable ? Eh bien voilà, c’est tout simple : c'est la raison pour laquelle personne n’est pas plus en mesure de lutter contre les inégalités que contre les atteintes irréversibles à l'état de la planète. Tout ce qui est au sommet de la pile est trop heureux de respirer un bon air pur, de se sentir du côté du Bien et d’orienter les décisions dans le sens favorable au maintien du statu quo. Tout ce qui est en bas a juste le tort d’être en bas : on respire moins bien, on est trop serré et on a trop de poids sur les épaules et pas assez sur les décisions pour faire bouger quoi que ce soit. Édifier un monde juste ? Vous n’y pensez pas ! Qui est là pour vous entendre ?

Car accessoirement, voilà aussi la raison pour laquelle la nature elle-même est mal partie : le pillage n’est pas près de s’arrêter. L'état économique des gens et l'état écologique de la planète sont promis au même sort. Ils sont indissolublement liés et, selon toute apparence, pas pour le meilleur. Une consolation quand même : quand tout sera fini, il n'y aura plus personne, après coup, pour pointer son "gros doigt grondeur" sur les cancres pour dire : « Personne ne pourra dire qu’on ne savait pas ». Il n'y aura plus un seul donneur de leçon.

On respire presque bien à cette idée.

Voilà ce que je dis, moi.

20:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la planète des riches, lutte contre les inégalités, laurent joffrin, journal libération, journal le monde, warren buffett, gérard filoche, parti socialiste, benoît hamon, crif, érinnyes, twitter, journalistes, ultralibéralisme, boris vian, une bonn'paire de claque, écologie, pierre bourdieuthomas piketty, le capital au 21° siècle, cahuc et zylberberg le négationnisme économique, 15000 scientifiques, bernard maris, paul jorion, économistes atterrés, georgius en revenant de la revue, hcr, cicr, ccfd, unicef, msf, anne fretel, france culture, bande dessinée, hermann, hermann sarajevo tango, onu, boutros ghali, sarajevo, pierre fournier la gueule ouverte, philippe lebreton, professeur mollo-mollo, centrale de malville, économie, science économique, politique, société

mardi, 25 avril 2017

CHRONIQUES DE PAUL JORION

2/2

2/2

Mais si Paul Jorion ne tient pas le discours aveugle que je dénonçais hier, il n'en reste pas moins, à sa façon, un optimiste indécrottable, car il ne se résigne pas à subir, et demeure, envers et contre tout, comme on dit, une "force de proposition". Il pense en effet qu’on peut encore inverser un cours des choses qui, selon moi, a bien des aspects irrémédiables.

C'est cet optimiste qui ne cesse pourtant de répéter, dans ses interventions, que les gens qui font le système économique actuel n'accepteront de faire quelque chose pour sauver la planète qu'à la seule condition que ça leur rapportera quelque chose. Contre cet aveuglement, Jorion croit aux vertus de l'action individuelle et de l'action de groupe. Bien lui en fasse : pourquoi pas, après tout ? Je crois que c'est se faire bien des illusions sur le pouvoir de l'individu "acteur", dont se gargarisent bien des sociologues de l'école "moderne".

Il suffit pour s'en rendre compte d'examiner les propositions de Paul Jorion, dans le dernier chapitre (Que faire ?), qui sont les suivantes : 1 – Faire du respect de l’environnement une donnée économique. 2 – Restaurer la régulation. 3 – Rétablir une authentique science économique. 4 – Faire de l’Etat providence une fin en soi. 5 – Casser la machine à concentrer la richesse. 5 – Envisager autrement la question du travail et de l’emploi. 6 – Donner tout son rôle à l’opinion publique. 7 – Faire du socialisme (non stalinien) un objectif à atteindre.

Autant dire un programme révolutionnaire, qui prend carrément de front les tenants du système qui, de leur côté, ont tous les moyens en main pour s'y opposer. L’environnement ? En plus du réchauffement climatique, comptons sur la déforestation, l’acidification des océans, l’empoisonnement des hommes par toutes sortes de substances chimiques mutagènes, etc. La régulation ? Pour vaincre toutes les résistances, on verra dans 50 ou 100 ans. La science économique ? Il faudrait commencer par déboulonner les doctrines libérales qui font autorité dans l’Université et dans tous les « think tanks » possibles et imaginables (appelons ça la "pensée dominante", voire la "pensée unique"). L’Etat providence ? Qui aujourd’hui, à part Jorion et quelques autres "économistes atterrés", ne tire pas dessus à boulets rouges ? Interdire la concentration de la richesse ? Je crois que les « versements d’intérêts », les « dividendes » et les « bonus extravagants » (p. 223) ont encore de très beaux jours devant eux.

Bref, on dira que je ne vois que les obstacles, que je suis défaitiste, et tout ça. Soit, mais qu’on me montre, par exemple, les progrès accomplis en Europe pour lutter contre la concurrence salariale ou fiscale entre les pays qui la composent, ou contre la généralisation de l'emploi du glyphosate ou des néonicotinoïdes dans l'agriculture. L’Irlande avec son impôt dérisoire sur les sociétés, le Luxembourg avec ses « rescrits fiscaux », la Bulgarie avec ses travailleurs détachés « low cost », on n’en finirait pas d’énumérer les maux de l'ultralibéralisme économique qui déferlent sur le continent, et qui font de chacun des pays un rival, voire un adversaire de tous les autres. Quel beau modèle d'"Union", en vérité !

La raison du pessimisme qui me fait trouver chimérique le dernier chapitre du livre de Paul Jorion tient peut-être à un tempérament, mais elle tient aussi à quelques lectures (Jacques Ellul, Günther Anders - qui assume les yeux ouverts le renoncement à tout espoir, entre autres). J'avais eu la même impression en lisant La Richesse cachée des nations, de Gabriel Zucman : diagnostic impeccable sur le mal et sur ses causes, propositions et solutions totalement irréalistes. C'est le cas de tous ceux qui, dans le troisième temps de leur raisonnement (vous savez : constat / causes / solutions), commencent à balancer par paquets entiers les "il faut", "on doit" et autres formules comminatoires et vaines. Il y a là du Don Quichotte. Car la raison de mon pessimisme tient encore au regard que je porte sur le rapport des forces en présence et à la conception que je me suis faite, à tort ou à raison, de la notion de système.

En particulier, je me dis qu’un système (défini comme réseau serré d'interactions, de relations étroites et d’interdépendances multiples) a le plus grand mal à se critiquer lui-même, et encore plus à se corriger lui-même. Il suffit de voir la façon dont le système capitaliste a proprement digéré toutes les critiques qui lui ont été faites depuis ses origines, et annihilé tous les efforts faits, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour l'inciter ou le contraindre à changer. La plasticité de ce système semble sans limite : il s'adapte à tout, il avale tous ses contradicteurs, tous ses opposants, et même tous ses ennemis. Il s'est sans cesse renforcé des attaques de ses adversaires, et a jusqu'ici fait son miel de tous les pollens destructeurs envoyés contre lui comme des missiles.

Pour prendre un exemple minuscule qui illustre la chose à merveille, je pense à la micro-controverse qui eut lieu (en 1996) entre Pierre Bourdieu et le journaliste Daniel Schneidermann, qui l’avait invité à son émission télé Arrêt sur image. On peut dire que la télévision est une sorte de quintessence de la "société spectaculaire-marchande". A ce titre, l’émission ayant bien frustré le sociologue, il écrivit pour Le Monde diplomatique un article intitulé "Peut-on critiquer la télévision à la télévision ?", dans lequel il développait une argumentation serrée et pertinente. La réplique du journaliste, dans le numéro suivant, avait été assez basse pour s’en prendre à la personne même de Bourdieu, allant même jusqu'à insinuer, si je me souviens bien, que le sociologue est habité par le fantasme suggéré par la deuxième syllabe de son nom.

Conclusion : la télévision est un système, lui-même puissant instrument entre les mains du capitalisme, et en tant que tel, elle n’a rien à craindre de qui que ce soit pour continuer à exister. Elle digère tout, puisqu'elle transforme tout ce qui passe par elle en pur spectacle. Accepter d'aller sur un un plateau de télé, c'est devenir par le fait même un rouage du système. C'est apporter sa caution à son organisation (jusqu'à Poutou gardant le sourire pendant que Ruquier et son équipe se foutent de sa gueule ; on peut préférer Dupont-Aignan, n'acceptant l'invitation de telle chaîne que pour pouvoir, tel Maurice Clavel en son temps ("Messieurs les censeurs, bonsoir !"), faire son éclat en quittant le plateau brutalement, mais pour quel bénéfice réel ?).

Tiens, à propos de spectacle, je pense aussi à Guy Debord qui, après avoir voulu détruire en la mettant à nu la dite « société spectaculaire-marchande » dans ses œuvres, à commencer par La Société du spectacle, son maître livre, a laissé des archives que l’Etat français à intégrées sans aucun mal à ses collections institutionnelles au titre de « trésor national ». Ces paradoxes ne sont qu’apparents : tout ce qui fait système est invulnérable aux initiatives individuelles les plus « antisystèmes », et celui-ci se montre en mesure d'augmenter ses propres forces en faisant siennes jusqu'à la substance et à la dynamique de ses plus féroces opposants.

Cela ne m’empêche pas de saluer bien bas la combativité de Paul Jorion. Je ne sais plus qui (Albert Jacquard ?) a dit : « On ne peut pas changer le monde, mais le peu qu’on peut faire, le tout petit peu qu’on peut faire, il faut le faire ». C’est avoir la foi chevillée au corps. Et j’avoue que je n’aimerais pas voir le jour où Paul Jorion baissera les bras.

Cet homme éclaire le chemin.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, capitalisme, paul jorion, se débarrasser du capitalisme est une question de survie, éditions fayard, jacques ellul, günther anders, pierre bourdieu, daniel schneidermann, arrêt sur image, dupont-aignan, philippe oputou, laurent ruquier, guy debord, debord la société du spectacle

lundi, 24 avril 2017

CHRONIQUES DE PAUL JORION

1/2

1/2

Dans la vie, il n’y a pas que Saint-Simon, le cardinal de Retz (qui écrit lui-même parfois Rais) et leurs Mémoires. Je viens de lire le dernier livre paru de Paul Jorion. Il aime les titres à rallonge. Après Penser l’économie avec Keynes (billet des 28-29 sept. 2015) et Le Dernier qui s’en va éteint la lumière (billet des 28-29 mars 2016), voici Se Débarrasser du capitalisme est une question de survie. Il y rassemble un assez gros ensemble de chroniques (environ quatre-vingts) parues ici et là – principalement dans Le Monde, de 2008 (les subprimes) à aujourd’hui. Ce qui ressort principalement, une fois le livre refermé, c’est la prodigieuse cohérence du regard que l’auteur porte sur les choses de l’économie (j’excepte les quelques dernières chroniques, de portée plus « morale » ou « philosophique »).

Une chose est sûre : l’économie n’est pas une science. Un ensemble de techniques et de recettes ne suffit pas à faire une science. L'économie est définitivement infoutue de constituer une science, puisqu'il lui manque l'essentiel : la capacité de prédire la survenue d'un phénomène. Les principaux acteurs actuels de l'économie (financiarisée) se foutent pas mal de la réalité, puisqu'ils sont seulement des joueurs, et qu'ils ne font que parier. Pour preuve, les échanges financiers sur les matières premières atteignent à l'occasion quarante fois le volume effectivement produit.

J’étais convaincu de tout cela avant même de connaître les travaux de Paul Jorion, pour la simple raison que les économistes, en même temps qu’ils font de l’économie, font en même temps, qu’ils le veuillent ou non, de la politique, puisque les modèles de systèmes économiques auxquels ils se réfèrent sont aussi, par force, des propositions d’organisation sociale et politique. Il ne saurait y avoir d’économie sans politique (de même, il n'y a pas d'historiens neutres, idem dans d’autres « sciences humaines »), puisqu'elle touche aux intérêts des personnes, donc a quelque chose à voir avec le pouvoir et sa distribution dans la société.

Cette évidence, qui fait l’objet d’une dénégation catégorique de la part des économistes « orthodoxes », amène Jorion à ne jamais écrire "science" économique sans guillemets. On n’est pas étonné non plus de voir l’auteur descendre en flamme, dans sa chronique du 27 septembre 2016, pp. 198-201, le livre de Cahuc et Zylberberg, Le Négationnisme économique (voir mon billet sur ce bouquin infâme au 4 octobre 2016), vulgaires bandits qui osent affirmer que l’économie est une science exacte, à égalité avec les vraies sciences « dures », authentiquement expérimentales, et qui se sert pour cela effrontément du livre de Naomi Oreskes et Erick Conway, Les Marchands de doute (voir billet des 26-27 février 2015). Le culot de Cahuc et Zylberberg consiste à faire faire une pirouette complète à l'argumentation d'Oreskes et Conway pour la retourner comme un gant - magie magie - en leur faveur. C'est à peu de choses près la définition psychiatrique de la perversion.

Jorion dénonce à bon droit l’arrogance des théories dominantes à présenter comme des mesures purement techniques des convictions foncièrement idéologiques, qui reposent en fin de compte sur le postulat que c’est l’homme qui est fait pour (et par) l’économie, et non l’économie qui doit avoir en vue le seul bonheur de l’humanité. Les théories économiques ne peuvent être politiquement neutres, étant par nature porteuses d'idéologie implicite. Le tour de passe-passe consiste à affubler l'idéologie du masque de la technique pure.

C’est sûr que quand Paul Jorion attaque les subtilités techniques de certains instruments économiques, je suis largué. Par exemple, si j’ai bien compris qu’il y a quelque chose de « diabolique », disons de profondément dangereux dans les « Credit Default Swaps » (CDS), mes connaissances en économie sont trop sommaires pour me permettre de remonter tout le fil de l’analyse qui mène à cette conclusion. De même pour ce qui différencie le CDO du CDO synthétique (instrument de dette) et diverses autres notions. Quoi qu'il en soit, je garde intactes les conclusions.

Après une introduction visant à légitimer la publication des chroniques en volume, Jorion répond aux questions de la revue Sciences critiques en 2016. A ce sujet, j’ai dit mon désaccord avec l’auteur (7 avril dernier) en ce qui concerne la façon dont il innocente la technique de ses conséquences désastreuses, refusant de voir en elle autre chose qu’une preuve du génie propre à l’humanité, au motif qu’il ne faut pas confondre l’instrument et l’usage qui en est fait par l’homme. Je réponds que si c'était le cas, cela voudrait dire que l'homme aurait inventé ses outils techniques sans jamais anticiper leurs destinations possibles. A-t-on idée ? C'est fort peu vraisemblable : fabriquerait-on en effet des outils, si l'on n'avait pas déjà une petite idée de ce à quoi ils pourraient servir ? Comme le dit Günther Anders, ce qui peut être fait sera fait. La conception et la fabrication de l'outil est inséparable de son usage, et même de tous ses usages possibles.

Ensuite, Jorion a regroupé ses textes en quatre chapitres, où ils se suivent dans l’ordre chronologique de parution : 1 - Que s’est-il passé ? 2 - Pourquoi cela s’est-il passé ? 3 - Les grands points de faiblesse. 4 - Que faire ? Un « épilogue » clôt l’ouvrage. On ne saurait être plus clair et pédagogique.

L’impression qu’a produite sur moi la lecture de ce livre, c’est que le monde actuel subit l'impitoyable dictature de l’économie. On assiste à la grande compétition de tous contre tous dans laquelle, face à une folle financiarisation qui s’est emballée comme un cheval furieux, le salaire et le salarié sont la seule et unique « variable d’ajustement » qui, si l’on considère le travail comme un « coût » et non comme un investissement ou comme une avance sur la valeur produite, tend à aligner sur les miséreux du Bangladesh (« Sommes-nous assez compétitifs face au Bangladesh ? », chronique du 17 mai 2016, p.253) la rémunération de tous ceux qui, y compris dans les pays « riches », ne possèdent que leur force de travail.

Globalement, le monde est moins pauvre, mais nous n’avons pas fini de voir exploser chez nous le nombre des pauvres. Les optimistes refusent de voir l'essentiel et de désigner les vrais responsables (huit individus possédant autant que la moitié pauvre de l'humanité), et font diversion en appelant ça "rééquilibrage", ajoutant à l'occasion "la roue tourne" ou "ce n'est que justice".

Ils refusent de voir à qui le crime profite, et profitera de plus en plus.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, politique, science économique, paul jorion, penser l'économie avec keynes, jorion le dernier qui s'en va éteint la lumière, se débarrasser du capitalisme est une question de surviebarrasse, john maynard keynes, journal le monde, crise des suprimes, cahuc et zylberberg, le négationnisme économique, naomi oreskes, erick conway, oreskes les marchands de doute, credit default swaps, cds

mardi, 04 octobre 2016

CAHUC ET ZYLBERBERG, OU ...

… OU LE BANDITISME ÉCONOMIQUE

Un certain Cahuc et un certain Zylberberg, deux économistes paraît-il, ont joint leurs fanatismes doctrinaires pour confectionner Le Négationnisme économique, un titre qui illustre à merveille un ouvrage déjà ancien de Viviane Forrester (L’Horreur économique, qui dénonçait les méfaits et la folie de l'économie ultralibérale, dont nos deux auteurs sont, comme bien on pense, de fervents thuriféraires), en même temps que l’imposture arrogante qui habite tout le courant des économistes faussaires, dont les théories tiennent aujourd’hui le haut du pavé dans les universités du monde entier, particulièrement aux Etats-Unis, et qui font régner leur ordre militaire dans la pensée économique. Le Négationnisme économique, de Cahuc et Zylberberg ? Un vrai Coran, une authentique Charia, une fatwa véritable, édictée par deux ayatollahs enragés.

Des faussaires qui, détenant le pouvoir et dictant leur Vérité au monde, ont l’incroyable culot de se présenter comme les victimes des contestataires qu'ils persécutent (les « économistes atterrés », par exemple, ou Paul Jorion, dont ils ont eu la peau à l’université libre de Bruxelles), parce que ceux-ci ont le toupet de mettre en doute le bien-fondé de la doxa ultralibérale, celle même qui conduit les peuples de l’Europe à leur perte (voir le traitement infligé à la Grèce).

Je ne lirai pas le livre de Pierre Cahuc et André Zylberberg. Il me suffit d’avoir entendu le premier, invité l’autre jour sur une antenne du service public, débiter longuement ses certitudes en acier trempé, pour être dissuadé d’en faire la dépense.

Autant le dire d’entrée : l’insupportable klaxon publicitaire que les auteurs ont placé dans ce titre (le mot « négationnisme », qui claque aussi fort au vent médiatique que « crime contre l'humanité ») dénonce à lui seul leur volonté de frapper l’opinion publique à l’estomac (comme jadis la littérature, sous la plume de Julien Gracq). Vous dites « négationnisme » ? « Position idéologique qui consiste à nier l’existence des chambres à gaz utilisées par les nazis dans les camps d’extermination » (Grand Robert 2001, qui fait apparaître le mot en 1990, sans doute au moment de la loi criminalisant la chose, je n'ai pas vérifié). Une transposition brutale du terme de l'univers de l'extermination nazie dans le domaine de l'économie ordinaire, voilà la première imposture.

La deuxième, dans les propos du sieur Cahuc, consiste à se placer sous l’égide protectrice du formidable livre de Naomi Oreskes et Patrick Conway, Les Marchands de doute (j’en ai parlé ici), et d'amalgamer les économistes hétérodoxes aux industriels du tabac, qui soudoyaient des scientifiques peu regardants pour nier « scientifiquement » les risques que la substance fait courir à ses usagers. Comme si les "économistes atterrés" avaient les mêmes intentions inavouables, les mêmes prétentions, mais surtout les mêmes moyens financiers de pression que les Philippe Morris et consort.

La troisième et plus grosse imposture, celle qui disqualifie toute la démarche des deux auteurs, c’est quand Cahuc soutient mordicus que le premier tort des « atterrés » et de toute cette engeance est de présenter la science économique comme une simple « science humaine » (ce que la ’pataphysique qualifie de « science inexacte »), et non comme une « science dure », ce qu’elle est indubitablement, selon lui.

Alors comme ça, monsieur Cahuc, l’économie serait une science exacte ? Une « science expérimentale » ? Avec protocole expérimental en double aveugle et tout le toutim ? C’est évidemment se foutre du monde, monsieur Cahuc. Et pour une raison simple : les sciences exactes ont une particularité, celle d’être capables de prédire ce qui va se produire, c’est-à-dire, si possible, avant que cela se soit produit.

Alors monsieur Cahuc, puisque vous êtes si fort, allez-y ! Allez-y donc ! Prédisez ! J’attends. Mais je peux toujours attendre. Combien de vos semblables ont prédit dès 2007 la « crise des subprimes » ? Je peux citer deux noms : Paul Jorion et Nouriel Roubini, qui, en se contentant d'observer les mécanismes à l'oeuvre dans le marché immobilier américain, et en disposant exactement des mêmes données que tout le monde (mais sans doute en les sélectionnant différemment), ont annoncé la catastrophe. Il y en a sans doute d’autres qui ont alors vu juste. En revanche, la crise de 2008 est tombée brutalement sur la tête de tous les autres savants « économistes orthodoxes », vous savez, ceux pour lesquels vous militez avec tant d’assurance, monsieur Cahuc.

Conclusion : les économistes « orthodoxes » sont aveugles, sourds, paralytiques (et malheureusement pas muets) et ne sont capables d’expliquer les phénomènes que le lendemain de leur survenue. Les économistes orthodoxes sont de vulgaires idéologues, donc des propagandistes. Comme l’écrit Bernard Maris dans Houellebecq économiste : « L’économiste est celui qui est toujours capable d’expliquer ex post pourquoi il s’est, une fois de plus, trompé ». Ajoutant : « Discipline qui, de science n’eut que le nom, et de rationalité que ses contradictions, l’économie se révélera l’incroyable charlatanerie idéologique qui fut aussi la morale d’un temps ». Et ce n’est pas moi qui le dis, c’est un orfèvre en la matière. Assassiné un certain 7 janvier.

Prétendre que l’économie est une science exacte est un énorme bluff, pour la raison simple qu’il n’y a pas d’économie sans choix et décisions politiques, et que les événements politiques sont éminemment imprévisibles et imprédictibles. En fait de « négationnisme économique », Cahuc et Zylberberg en connaissent un fameux rayon de bicyclette, et leur ouvrage est une éclatante et exacte illustration de la perversion qu’ils dénoncent. Le négationnisme ici est de nier qu'il y ait une once de politique dans l'économie.

Contre ce banditisme économique, le verdict d’Ubu est sans appel : « A la trappe, Cahuc, Zylberberg et leurs complices ! ». Il n'y a pas de controverse : c'est une guerre.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : je viens d'entendre, sur la même radio de service public, un certain Jean-Marc Daniel, adepte lui aussi de la scientificité de l'économie. Il a une comparaison résolument - involontairement - comique, faisant de l'économie une science analogue à la géologie, qui est classée parmi les sciences dures. Au prétexte que les géologues connaissent les sols, leur nature et leurs caractéristiques dans leurs moindres détails, en largeur et dans la profondeur, mais sont incapables de prédire la date du « Big One » qui anéantira la Californie, dit-il. Pareil pour l'économie. Cette objection, qui semble solide comme un roc, est encore un énorme bluff. Les économistes, à commencer par les ultralibéraux, sont d'invétérés joueurs de poker.

Car les géologues savent qu'ils sont dans la science dure tant qu'ils analysent de la matière inerte (de la matière morte si l'on veut, comme dans la médecine légale), mais ils refusent comme des ânes butés d'annoncer le moment exact d'événements futurs (séismes, éruptions, etc.), comme aucun médecin ne se hasarderait à dire à quelle date et à quelle heure le malade mourra. Le médecin ne décèle les causes de la mort que quand elle s'est produite. Encore une fois, la raison de cette timidité est d'une simplicité et d'une justesse angéliques : les géologues reconnaissent bien volontiers qu'ils sont incapables de prédire des dates de séismes parce qu'ils savent (et disent) qu'ils ne savent pas tout. Ils ne disposent pas de l'intégralité des données qui leur permettraient une telle prédiction, qui perdrait alors son caractère prophétique pour devenir une prévision, comme on peut affirmer que l'eau portée à 100°C entrera en ébullition (au niveau de la mer).

Pour prédire un événement ou un phénomène, il faut disposer en effet de TOUTES les données (d'où la rigueur des protocoles en double aveugle), et les géologues reconnaissent bien volontiers qu'ils n'auront jamais en main la TOTALITÉ des données nécessaires pour les autoriser à prévoir les résultats des mouvements qui agitent en permanence notre planète vivante, tant que celle-ci sera vivante. De même, les spécialistes d'astrophysique se gardent d'exprimer des certitudes : ils en sont à chercher des preuves de vie sur des exoplanètes dont l'essentiel leur échappe. Quand les économistes se décideront-ils à présenter des preuves ? Le jour des calendes grecques, sachant que dans le calendrier grec, il n'y a pas de calendes. Si l'humanité reste humaine, si la planète humaine reste vivante, les économistes ne disposeront JAMAIS de la totalité des données qui leur donnerait la clé de l'avenir. Car Monseigneur le Temps et son Altesse la Vie leur échappent.

Quand les économistes orthodoxes accepteront-ils de reconnaître qu'ils ne disposent pas d'assez de données pour faire de leur domaine une science exacte ? L'économie ne sera jamais une science exacte : tant qu'il y aura de l'humain, il y aura du politique dans l'économique, éternellement inséparables. Éternellement imprévisibles. La vie n'est pas scientifique.

09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, économistes, pierre cahuc, andré zylberberg, le négationnisme économique, viviane forrester l'horreur économique, économistes atterrés, paul jorion, négationnisme, naomi oreskes, patrick conway, les marchands de doute, philippe morris tabac, nouriel roubini, bernard maris, houellebecq économiste, jean-marc daniel, france culture, ubu, à la trappe, michel houellebecq

mardi, 29 mars 2016

LE DERNIER PAUL JORION

2

2

Résumé : je disais que je n’avais rien contre la formule « fascisme de l’économie », que je crois bien avoir entendu Paul Jorion prononcer dans un de ses billets « Le temps qu’il fait » du vendredi.

Je n’ai rien contre cette vision des choses : depuis quelques années maintenant, la religion (terrorisme, islam, djihad, attentats, Daech) et l’économie (chômage, entreprise, partenaires sociaux, MEDEF, Code du travail, etc.), en envahissant les journaux écrits ou télévisés, nous empestent, nous empoisonnent, nous asphyxient, nous assiègent et nous font subir un harcèlement moral et idéologique de tous les instants. Qu'est-ce que c'est, aujourd'hui, que notre vie ? Les médias nous bombardent de ce qu'elle n'est pas, comme s'ils voulaient nous en déposséder.

Comme si le diamètre de l'image du monde qui nous parvient par le canal des médias s'était rétrécie, étriquée, rabougrie. Comme si l'on était conduit par nos moyens d'information à "zoomer" sur une minuscule partie du monde, en occultant d'énormes et multiformes pans de la réalité (disons, presque tout le reste). Qu’est-ce qui s’est passé pour que ces thèmes soient devenus à ce point obsessionnels (au sens étymologique : "assiégeants") ? D'accord avec Jorion, donc.

Mais là où je n’arrive plus à suivre l’auteur dans ses pérégrinations intellectuelles ou philosophiques, c’est quand il consacre tout un chapitre à la démonstration du caractère totalement illusoire de ces piliers de civilisation que sont pour nous l’intention et la volonté dans la préparation de l’action (politique ou autre), puis tout un autre chapitre à la démonstration que nous avons eu tort de donner une telle place à la raison, qui ne mérite aucunement une telle confiance.

Bien sûr, Freud et la psychanalyse nous ont appris que nos intentions, notre volonté, nos décisions sont largement tributaires des forces chaotiques qui font semblant de dormir dans notre inconscient et en réalité orientent indéniablement nos trajectoires ; bien sûr, nous sommes à même aujourd’hui de mesurer l’ampleur des dégâts que peut entraîner la raison quand on lui laisse la bride sur le cou et qu’on lui fait une confiance aveugle. Comme le dit Hermann Broch, il nous restera toujours sur les bras un « résidu irrationnel » : autant s’en accommoder.

Ces deux chapitres, quoi qu’il en soit, me semblent soit enfoncer des portes ouvertes, soit tomber à côté de la plaque. Le problème, avec l'idée que l'intention, la volonté, la raison sont de pures illusions, c'est qu'elles font partie intégrante du socle sur lequel toute la civilisation est bâtie. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire, de cette civilisation fondée sur du vent ? Le dernier chapitre tente de répondre : laissons les choses aller à leur terme. Là, Paul Jorion laisse libre cours à l’anticipation et, disons-le, à l'imagination. On sait que Michel Houellebecq, dans La Possibilité d’une île, place tout son espoir dans le clonage humain pour voir enfin l’espèce humaine accéder à une forme d’immortalité.

C’est d’une façon différente, quoique cousine, que Jorion envisage sans trop se formaliser la perspective d’une telle immortalité, mais lui, il l'imagine à partir du « grand remplacement » du genre humain par des robots si intelligents que ce sont eux, et non plus les hommes, qui se reproduiront et qui liront et apprécieront Shakespeare et porteront la culture. Dans la foulée, et sans regrets exagérés (au moins en apparence), il se prépare à faire, pour son compte, le « deuil du genre humain ». Vous l'imaginez, la Terre débarrassée de toute présence humaine, et mais dont la surface grouillerait de machines perpétuant à jamais, en la mimant, l'espèce humaine ? J'ai un peu de mal à le concevoir.

Je n’ai rien contre le noir pessimisme que suppose une telle perspective : peu ou prou, comme disent les Dupondt : « C’est mon opinion et je la partage ». Je ne vois pas quelle force pourrait s'opposer au ratiboisage programmé de la surface de la planète.

Quant aux machines et aux robots, faudra-t-il se résoudre à les "aimer", comme le soutient un auteur cité par Paul Jorion ? Mais alors, c’est toute la démarche du bouquin qui pose question : à quoi bon s’emberlificoter les boyaux de la tête avec des rafales de Nietzsche, de Hegel et de quelques autres (j'ai d'ailleurs du mal à faire le lien entre toutes les références, qui vont de l'encyclique "Laudato si'" du pape François au Sophocle d’Œdipe à Colone, en passant par Alain Supiot et plusieurs œuvres précédentes de l'auteur lui-même), si c’est pour retomber sur cette évidence : ce sont les passions qui conduisent les hommes ? Ça, on le savait déjà, monsieur Jorion.

Je ne suis pas sûr que votre livre, en faisant ainsi table rase, éclaircisse quoi que ce soit. Je ne veux pas dire qu'on y attendrait des propositions ouvrant sur un horizon : l'affaire est entendue.

Toutefois, si le procès est clos, la sentence n'est pas encore rendue. Paul Jorion pense que si : dans ces conditions, je lui demanderais volontiers comment il fait pour tenir.

Voilà ce que je dis, moi.

Notes :

1 – Paul Jorion cite, à la toute fin de son livre, celui de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer (commenté ici du 22 au 24 juin 2015) : « les auteurs ont rassemblé, comme ils le soulignent – et à la différence de leurs prédécesseurs – les preuves de l'effondrement, non pas dans un domaine spécifique, correspondant dans la plupart des cas à la sphère d'investigation d'une discipline ou d'une sous-discipline, mais dans l'ensemble des domaines où des effets se conjuguent pour sceller l'extinction de notre espèce » (p.266).

J'avais en effet été frappé par l'accumulation des signes indubitables d'un affolement planétaire : tout ce qui était de l’ordre du constat apparaissait irréfutable et effrayant. Mais j'étais resté médusé devant la niaiserie de la "solution" que les auteurs proposaient, que je résumerais par le slogan : "Il faut changer les mentalités", – solution inopérante, puisque purement incantatoire, inspirée des travaux des psychosociologues, vous savez, tous les « spécialistes » qui travaillent d’arrache-pied à l’amélioration constante des techniques de conditionnement des esprits et de manipulation des foules. Jorion relève la même faiblesse en citant la phrase : « Il est temps de passer à l'âge adulte » (p.267), qui atteint, disons-le moins gentiment que lui, le comble de la courgerie radieuse.

2 – Quelques remarques : a) Paul Jorion, p.61, parle des générations futures, et du peu de considérations dont elles sont l’objet de la part des plus anciennes. Je répondrai deux choses. La première est une citation que je crois empruntée à Saint-Exupéry : « Nous n’héritons pas la Terre de nos parents : nous l’empruntons à nos enfants ». Autrement dit, ce souci ne date pas d’hier. La seconde est la suivante : j’espère que le souci de la préservation de la planète n’a pas besoin de penser aux générations futures pour s’exercer, et que soi-même dans le présent (dans l’urgence de sa propre préservation) est en soi une raison pour refuser certaines conditions inacceptables qui sont faites à l’être humain. L'appel à l'argument "générations futures" est purement rhétorique.

b) On trouve p.42 cette phrase : « Nous avons été incapables, en des dizaines de milliers d’années, de nous débarrasser de la guerre». Je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que les paléontologues font remonter les premières guerres à l’époque où l’homme a inventé, pour succéder à l’existence précaire de chasseur-cueilleur, la sédentarité, le regroupement en unités humaines plus vastes, l’élevage et l’agriculture, c’est-à-dire à l’âge du néolithique, peu ou prou dix mille ans avant nous. Pas tellement plus : dix ou douze mille ans de guerres, ce n’est déjà pas mal.

c) Carrément anecdotique : « La raison est en fait, toujours selon Nietzsche, l’ultime "deus ex machina", l’artifice dérisoire d’un dieu sorti de nulle part, si ce n’est de la plate-forme actionnée par des poulies qui le fait descendre de l’architrave sur la scène ». Sauf erreur ou ignorance de ma part, on ne trouve pas d’architrave dans un théâtre : à la rigueur ce qu’on appelle les « cintres » ?

lundi, 28 mars 2016

LE DERNIER PAUL JORION

1

1

Je viens de refermer le dernier livre de Paul Jorion, Le Dernier qui s’en va éteint la lumière, qui vient de paraître (Fayard). J’ai beaucoup de respect pour cet anthropologue qui a un temps travaillé dans la finance, un des très rares « spécialistes » (avec, entre autres, Nouriel Roubini) à avoir, avant le krach, jugé délirant le fonctionnement du système des prêts à taux variables aux Etats-Unis (mais aussi de la titrisation de la dette et autres innovations innovantes), et prévu que tout ça ne pouvait que mal finir - ce qui n'a pas manqué d'arriver, prouvant ainsi qu'un tout petit nombre d'économistes examine les faits de façon assez méthodique pour les comprendre et voir où ils nous mènent, alors que le grand troupeau des professionnels de l'économie sont dans l'idéologie régnante la plus exubérante, la plus frivole et la plus péremptoire.

Ce contre quoi se bat Paul Jorion (feu Bernard Maris était du même avis), c’est la prétention d’une pléiade d’économistes (Pierre Cahuc est le dernier Trissotin - ah l'inénarrable et comminatoire : « Lisez les revues académiques, jeune homme ! » -, et Philippe Aghion le dernier Diafoirus - ah, la « destruction créatrice » de Hayek, servie sur un plateau - que j’ai entendus dégoiser leurs gandoises et leurs gognandises [comme on disait à Lyon] dans mes oreilles) à s’affirmer détenteurs d’une « science » qu’ils s’efforcent de présenter comme « exacte », à égalité avec des sciences "dures" comme la chimie ou l'astrophysique. Il faut les traiter pour ce qu’ils sont : de gros menteurs.

Les théories visant à présenter l’économie comme exclusivement constituée de techniques et de mécanismes objectifs sont des fumisteries, des filouteries : la grande truanderie. Bien sûr qu'il y a des mécanismes, des techniques, mais il n’y a pas d’économie sans politique, pour la simple raison qu’il n’existe pas de rapports économiques qui ne soient, en même temps, et par le fait même, des rapports de force. Le mensonge commence aussitôt que l'on présente l'économie comme une machine : non, l'économie n'est pas une machine, et ceux qui en promeuvent la modélisation mathématique sont des salopards.

Le pire, c’est que ce sont eux qui règnent sans partage sur l'esprit des gouvernants et sur l’enseignement de l’économie, que ce sont eux qui endoctrinent les étudiants des filières économiques, futurs banquiers et décideurs, qu’ils trustent les « prix simili-Nobel » (en réalité : « prix de la Banque de Suède », créé dans les années 1960, puisqu’il n’y a que cinq authentiques « prix Nobel »), bref : c’est eux qui détiennent le pouvoir.

Paul Jorion fait ce qu’il peut pour s’opposer à ce pouvoir. A ses dépens, comme le montre sa récente éviction du poste d’enseignement qu’il occupait à la Frije Universiteit Brussel. Les adeptes de l’économie « scientifique » surveillent leurs plates-bandes comme le lait sur le feu. Ils n’aiment pas voir de petits pillandres (à Lyon, c’est ainsi qu’on désignait les vauriens, dans les autrefois) venir les piétiner.

J’attendais beaucoup de la lecture de Le Dernier qui s’en va éteint la lumière. A cause, entre autres, de son sous-titre : « Essai sur l’extinction de l’humanité ». Je suis désolé de dire que j’ai dû déchanter. Remarquez que si j’avais commencé par lire la table des matières, ça m’aurait mis la puce à l’oreille.

Commençons par reconnaître la parfaite pertinence de tout ce que l’auteur reprend des idées qu’il défend mordicus depuis des années, selon lesquelles les dérives pathologiques du capitalisme, et en particulier de la finance, mènent le monde – alors là on a le choix : dans le mur, dans une impasse, vers le précipice, à l’abîme, etc. Les habitués du blog de Paul Jorion se retrouveront en pays connu, tout au moins jusqu’à la fin du surdimensionné deuxième chapitre (un tiers du total), intitulé « Pourquoi nous ne réagissons pas ». C’est ensuite que ça se gâte.

Le livre démarre de façon curieuse. L’auteur affirme en effet ceci : « Mon objectif, ici, n’est pas de convaincre que le genre humain est menacé d’extinction : je considère la chose comme acquise » (p.47). Personnellement, j’aurais aimé un minimum de précisions sur la chose. Ayant construit son raisonnement sur cette base, il clôt son livre au cinquième et dernier chapitre, sur une interrogation : « Faire le deuil du genre humain ? ». Mais ce ne sont ni le point de départ ni le point d’arrivée qui me chiffonnent. Ce sont les considérations qui accompagnent le cheminement de l’auteur, dont je me demande ce qu’elles viennent faire ici.

Autant je suis prêt à suivre Paul Jorion dans tout ce qu’il dit de l’économie, de la finance folle, et du sombre avenir qui, par leur action destructrice, attend l’humanité, autant sa visite dans les arrière-boutiques intellectuelles de notre civilisation me semble taper à côté de la cible. Je me trompe peut-être du tout au tout. Je n'y peux rien, c'est le sentiment que j'ai éprouvé à la lecture. Je me disais : ma parole, dans quelle galère s'embarque-t-il ?

Je suis d’accord pour dénoncer le règne actuel de l’économie toute-puissante, ainsi que l’infernale compétition qu’elle entraîne entre les nations (pour la domination ou la simple survie ou, comme la France, contre le déclassement). D’accord aussi pour voir là une forme de dictature, voire quelque chose de totalitaire. Il me semble avoir entendu Paul Jorion lui-même prononcer l’expression « fascisme de l’économie ».

« Fascisme de l’économie » ne me semble pas une formule exagérée.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul jorion, économie, nouriel roubini, le dernier qui s'en va éteint la lumière, bernard maris, pierre cahuc, philippe aghion, trissotin, diafoirus, friedrich von hayek, prix nobel d'économie, prix d'économie de la banque de suède, lyon, france, société, politique

mardi, 29 septembre 2015

KEYNES LU PAR PAUL JORION

2/2

2/2

Le deuxième point (chapitre 15 et préc.) concerne la fixation des prix. L’auteur analyse jusque dans le détail les diverses hypothèses formulées par divers théoriciens de l’économie, soulignant que le problème est plus complexe qu’on ne le présente généralement, et qu’il n’y a pas qu’un seul mécanisme qui entre en ligne de compte. Je retiens un point essentiel (je crois) de cette analyse : le prix d’un bien ou d’un service ne dépend pas seulement de la « loi de l’offre et de la demande » (qui est tout sauf une loi), car un autre facteur intervient : le « rapport de force » (chapitre 14).