mardi, 01 mai 2018

EN ATTENDANT L'EFFONDREMENT 2

23 juin 2015

2/3

C’est drôle, je n’ai pas très envie de dire du mal d'un livre qui traite d’un thème essentiel, grave, urgent, vital, et pourtant j’ai du mal à en dire du bien. A bien y regarder, je crois bien que ça tient à sa conception terriblement américaine. Je veux dire : importée des méthodes et des façons d’analyser telles que pratiquées aux Etats-Unis. L'appareil des notes impressionne (elles sont au nombre de 429 pour 250 pages de texte !), mais confirme l'empreinte américaine, omniprésente. En plus, ça a un côté horripilant, à cause de la dernière partie. Je vous explique.

C’est drôle, je n’ai pas très envie de dire du mal d'un livre qui traite d’un thème essentiel, grave, urgent, vital, et pourtant j’ai du mal à en dire du bien. A bien y regarder, je crois bien que ça tient à sa conception terriblement américaine. Je veux dire : importée des méthodes et des façons d’analyser telles que pratiquées aux Etats-Unis. L'appareil des notes impressionne (elles sont au nombre de 429 pour 250 pages de texte !), mais confirme l'empreinte américaine, omniprésente. En plus, ça a un côté horripilant, à cause de la dernière partie. Je vous explique.

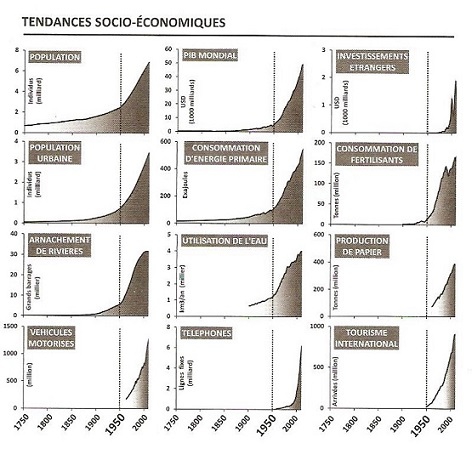

La première partie (un constat en bonne et due forme), jusqu’à la page 133, est absolument parfaite, impeccable, irréprochable, faisant un décompte méticuleux et hallucinant des folies qui constituent, de la moelle des os à la texture de la peau, notre civilisation « thermo-industrielle ». Les auteurs y montrent l’explosion exponentielle (à partir de 1950) de tous les chiffres qui dessinent le bilan général de l’action humaine sur le « système-terre » (Isabelle Stengers aurait dit « Gaïa », il me semble avoir aperçu le mot quelque part, mais pas le nom de la dame, je peux me tromper). Le tableau des pages 33-34 ne parle pas : il hurle.

Comme je disais hier, c'est l'addition de tous les facteurs qui épouvante : le réchauffement, c'est d'accord, est le facteur le plus global. Mais c'est quand vous y ajoutez tout le reste que vous prenez peur : la déforestation, les effets des poisons chimiques nouvellement sortis des laboratoires et qui imprègnent l'air que nous respirons, les eaux et les vins que nous buvons, les végétaux et les viandes que nous mastiquons, les continents de microplastique qui se concentrent au milieu des océans de la planète, l'acidification de la surface des océans (quid des planctons ?) et l'agonie des récifs coralliens (cf. le récent cri d'alarme au sujet de la Grande Barrière de corail en Australie), liste non limitative. Zieutez plutôt le cumul ci-dessous.

La page 33. Le monde actuel commence en 1950. Il faut se dire qu'une exponentielle n'est pas exactement une asymptote.

Ils montrent ensuite l’épuisement matériel irréversible en combustibles fossiles, auquel conduit notre façon de bouffer notre planète pour alimenter nos machines : éliminer en quelques centaines d'années (mettons depuis 1750) un capital qui s'est formé en plusieurs millions d'années, on peut se poser des questions sur la rationalité humaine. Quand se manifesteront les « pics » de production des différentes ressources fossiles ? Inutile de s'en préoccuper, puisque, de toute façon, le résultat sera là tôt ou tard et que c’est notre façon de faire qui le produira nécessairement. L'extraction est mauvaise dans son principe même, alors imaginez sept milliards d'extracteurs. Tout le monde sait, mais tout le monde (moi compris) fait semblant de ne pas savoir, puisqu'il vit comme d'habitude : comme le dit le pape François dans son encyclique, c'est le mode de vie à l'occidentale qui épuise les ressources (je cite en substance).

Le mode de vie « occidental » (pour ne pas parler de l' « américain ») est désirable, agréable et confortable aussi longtemps qu’il reste réservé à un tout petit nombre, mettons cinq cents millions : c’est son extension à sept milliards d’humains (au nom de quoi en seraient-ils privés, en effet ?) qui transforme ce mode de vie en folie et en catastrophe. Illustration lumineuse de la notion d'effet pervers : nous devons la "bombe démographique" à la médecine, cette science et cet art qui guérit les maladies et réduit la mortalité des malades, des femmes qui accouchent et des bébés qui naissent. Et nous devons à l'exigence d'égalité, de justice et de démocratie la généralisation suicidaire d'un mode de vie américanoïde à tous les milliards d'humains qui peuplent la Terre.

Seul moyen de sauver la planète (si c'est vraiment ça qu'on veut) : cesser de vivre comme des nababs et de se payer sur la bête. Revenir à la raison, à l'extrême sobriété, à la restriction prévoyante et à l'humilité. Si on demandait de lever le doigt à ceux qui sont prêts à le faire (se défaire du frigo, du lave-linge, etc. ...), probable que ... (et moi le premier). Probable que l'humanité attendra d'avoir le pistolet sur la tempe. Mais c'est aussi l'humanité qui tiendra le pistolet : ça veut dire quoi, au fait, "l'humanité" ? Le problème, c'est que le pistolet chargé est déjà braqué, qu'il y a déjà le doigt sur la détente, mais que personne ne veut le voir.

Les auteurs évoquent ensuite les raisons de l’inertie et de la rigidité du système mis en place, qui rend difficile, voire impossible une correction de trajectoire, en se référant au formidable [j'émets aujourd'hui des réserves, 30 avril 2018] petit livre de Jean-Léon Beauvois et Robert-Vincent Joule, Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens (PUG, 1987) : comment modifier l'opinion des gens en obtenant d'eux par certaines techniques, comme l' "amorçage" ou le "pied-dans-la-porte", des gestes et comportements qui, a priori, les rebutaient. Comment amener les gens à admettre et défendre des idées qui n'étaient pas les leurs, avant que d'adroites manœuvres ne les amènent à changer d'avis sans même qu'ils se rendent compte qu'ils en ont changé ni comment ça s'est fait (prêts à soutenir qu'ils ont toujours pensé comme ça). L'essentiel est là : ne pas être conscient de la manœuvre, c'est proprement être manipulé.

système mis en place, qui rend difficile, voire impossible une correction de trajectoire, en se référant au formidable [j'émets aujourd'hui des réserves, 30 avril 2018] petit livre de Jean-Léon Beauvois et Robert-Vincent Joule, Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens (PUG, 1987) : comment modifier l'opinion des gens en obtenant d'eux par certaines techniques, comme l' "amorçage" ou le "pied-dans-la-porte", des gestes et comportements qui, a priori, les rebutaient. Comment amener les gens à admettre et défendre des idées qui n'étaient pas les leurs, avant que d'adroites manœuvres ne les amènent à changer d'avis sans même qu'ils se rendent compte qu'ils en ont changé ni comment ça s'est fait (prêts à soutenir qu'ils ont toujours pensé comme ça). L'essentiel est là : ne pas être conscient de la manœuvre, c'est proprement être manipulé.

Le défaut du livre est que les auteurs, au nom des « valeurs », des grands « principes » et des grands sentiments (les Lumières, la démocratie, ...), refusent d'aller au bout de la simple logique des procédés analysés, et d'aller jusqu'aux conclusions concrètes absolument cyniques que le capitalisme en a tirées pour sa plus grande prospérité. Beauvois et Joule se gardent bien de remettre en question la légitimité du système. Ils semblent eux-mêmes effrayés de leur audace. Industriels et publicitaires, eux, n'ont pas de ces pudeurs effarouchées pour appuyer à fond sur les mécanismes qui permettent d'agir sur les attitudes et même les comportements des foules sans que celles-ci en soient seulement conscientes.

A moins que Beauvois et Joule ne soient pris dans la gelée d'un indécrottable angélisme : manipuler, certes, mais avec une intention toujours louable, et jamais maligne. Ils chantent, avec Frère Laurent (c'est dans Roméo et Juliette, de Berlioz, version Charles Munch si possible) : « Grand Dieu, qui vois au fond de l'âme, Tu sais si mes vœux étaient purs. Grand Dieu, D'un rayon de ta flamme, Touche ces cœurs sombres et durs ». Que les choses seraient simples, si les hommes n'étaient habités que de bonnes intentions. « Que la vie serait belle en toute circonstance, Si vous n'aviez tiré du néant ces jobards » (eh oui, toujours Tonton Georges).

Servigne et Stevens font aussi une place aux actions féroces et puissantes de lobbying auxquelles se livrent les grandes firmes quand il s’agit de défendre leurs intérêts. Ils montrent ensuite que plus un système est complexe, plus il est fragile, s’appuyant sur l’exemple du Boeing 747, composé de 6.000.000 de pièces, que leur fournissent 6.500 entreprises réparties dans 100 pays, ce qui occasionne « 360.000 transactions commerciales chaque mois ». Ils s’aventurent aussi dans le domaine de la finance internationale, dont les règlements, touchant en particulier les "fonds propres" des banques, fixés à Bâle en 1988, 2004 et 2010 (I, II, III), sont devenus si complexes qu’il est difficile de s’y retrouver.

Je ne sais d’ailleurs pas bien ce qu’ils réglementent, quand on sait que le "trading à haute fréquence" est capable de produire des catastrophes boursières en quelques minutes, ou que « le marché des produits dérivés s’élevait à 710.000 milliards en décembre 2013, soit approximativement 10 fois la taille du PIB mondial » (p. 110). Cela signifie, si j'ai bien compris, que 90% du fric échangé à la Bourse mondiale reposent sur un socle qui a autant de consistance que l'air ambiant : du vent ! Surtout que c'est ce vent, quand il se met à souffler en tempête, qui est capable de réduire à néant tout l'édifice de l'économie mondiale, comme on l'a vu en 2007-2008. Plus vertigineux que la "Directissime" de la face nord de l'Eiger, ouverte en 1966 par Harlin, qui y a laissé la peau. Les auteurs évoquent pour finir le fil du rasoir sur lequel évoluent les circuits d’approvisionnement et l’état déplorable de toute une série d’infrastructures, y compris des routes aux Etats-Unis.

de la face nord de l'Eiger, ouverte en 1966 par Harlin, qui y a laissé la peau. Les auteurs évoquent pour finir le fil du rasoir sur lequel évoluent les circuits d’approvisionnement et l’état déplorable de toute une série d’infrastructures, y compris des routes aux Etats-Unis.

Voilà le panorama de la planète telle qu’elle se présente aujourd’hui. Je l’ai dit : la première partie du livre de Servigne et Stevens est parfaite. C'est ensuite que ça se gâte. D’abord parce que les quarante pages de la deuxième partie font vraiment disproportionné (la première s'achève à la page 133, la deuxième à 173, quarante pages !). Les auteurs s’y interrogent sur la fiabilité des modèles qui permettraient d’établir un calendrier de la catastrophe future. Pas grand-chose à dire : c'est de la futurologie. Est-ce mieux que la collapsologie ?

Après avoir tenté de réhabiliter les droits de l’intuition dans la perception de l’état du monde, en citant Hans Jonas (« davantage prêter l’oreille à la prophétie de malheur qu’à la prophétie de bonheur » (p. 143), sans contextualiser le propos), ils se demandent quelle confiance on peut accorder aux modèles prédictifs. Ne nous attardons pas : les deux modèles convergent en direction d’un avenir peu reluisant, le « Rapport au Club de Rome » (Meadows) restant le plus net dans le pronostic négatif. Exit la deuxième partie, décidément bien légère. Comme si Servigne et Stevens faisaient juste une politesse à des modèles existants mais qui n'ont à leurs yeux aucune validité, étant entendu que ce qu'ils s'apprêtent à proposer dans leur troisième partie est infiniment plus crédible.

Et c'est là que le bât blesse : le problème de ce bouquin n’est nulle part ailleurs que dans cette troisième partie, destinée à établir les fondements de la discipline dont ils se veulent les initiateurs. Celle intitulée précisément « Collapsologie ». D’après cette « science » (comme disent les auteurs), un effondrement se produit toujours en plusieurs étapes : 1-financier ; 2-économique ; 3-politique ; 4-social ; 5-culturel. Ensuite, je suppose que les hyènes et les vautours se partagent les morceaux qui restent.

Ce schéma a quelque chose de comique, d'abord par son aspect systématique (façon "recette à suivre pour un effondrement dans les règles"), mais aussi en ce qu’il me rappelle les cinq étapes du processus de « dénationalisation » imaginé par Ismaïl Kadaré dans La Niche de la honte : 1-suppression physique de la rébellion, puis 2-de son idée, puis 3-de la culture, de l’art et des coutumes, puis 4-de la langue, enfin 5-de la mémoire nationale : les catégories sont différentes, mais le schéma est le même. C'est le processus que les Ottomans de Kadaré enclenchaient quand une rébellion faisait mine de défier l’ordre impérial [par "Ottomans", il faut évidemment entendre "système soviétique", qu'il s'agisse de l'original ou de sa caricature albanaise (Enver Hojda), dans laquelle a vécu Kadaré (ajouté le 29 avril 2018)]. A croire que Servigne et Stevens ont lu La Niche de la honte (voir mon billet du 17 juin). Sauf que l’effondrement était sciemment provoqué par la "Sublime Porte", qui restait ensuite intacte.

L'humanité n'aura pas cette chance.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, écologie, défense de l'environnement, pablo servigne, raphaël stevens, comment tout peut s'effondrer, états-unis, isabelle stengers, civilisation thermo-industrielle, combustibles fossiles, civilisation occidentale, beauvois joule, petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, jean-léon beauvois, robert-vincent joule, presses universitaires de grenoble, boeing 747, accords de bâle i, bâle ii, bâle iii, trading haute fréquence, directissime eiger, hans jonas, rapport au club de rome, rapport meadows, empire ottoman, ismaïl kadaré, la niche de la honte, sublime porte, hector berlioz, roméo et juliette, frère laurent

samedi, 25 avril 2015

LA FÉMINISATION DANS LA MUSIQUE

Je ne connais pas Eric Zemmour. Le peu de fois que je l’ai entendu parler, il m’a plutôt agacé. Je l’ai écouté, entre autres, dans un « Répliques » d’Alain Finkielkraut, faire un historique assez acrobatique, celui qui l’amène à intituler son bouquin, en bout de course, Le Suicide français (que je n'ai ni lu ni l'intention de lire). Je n’ai pas été trop convaincu par l'acrobatie, même si je tire une conclusion assez proche de la formule du titre.

Il aborde aussi dans son livre, paraît-il, la question du processus de féminisation en cours qu’on peut observer en France depuis la sortie de la guerre, et plus généralement dans les pays occidentaux. Alors là j’approuve. J’abonde même avec force. J'applaudis d'une main contre l'autre.

Déjà qu’on savait que les poissons mâles du Potomac (E.-U.) changent de sexe sous l’effet de quelques merveilles chimiques qui agissent sur le système endocrinien ; que la fertilité des hommes (concentration de spermatozoïdes dans le sperme) a notablement diminué au cours des trente dernières années (dévirilisation probablement due aux phtalates ou autres « perturbateurs endocriniens », mais les « marchands de doute » (Oreskes & Conway, voir ici même, 26-27 février) proclament l’absence de preuves scientifiques formelles).

Parallèlement à cette évolution biologique, dans la « sphère culturelle » cette fois, on a commencé à vanter les « papas-poules », en même temps que les femmes se convertissaient massivement au pantalon, au « droit au travail » et au « partage des tâches ». C’est devenu le modèle dominant, sous la pression des exigences d’ « égalité », de « parité » et de « non-discrimination ». Ce n’est pas mon sujet, même s’il y aurait des choses à dire (de quoi n’y a-t-il pas « quelque chose à dire » ?).

Mon sujet ? La féminisation dans la musique. Je laisse à Eric Zemmour l'attaque contre les voix de crevards de certains chanteurs de variétés (Michel Berger, il paraît). Ce qui m'intéresse, c'est le phénomène qui touche la musique dite « classique » depuis la sortie de la guerre, et en particulier les voix masculines. La voie a été ouverte principalement par le regain d’intérêt pour la musique "baroque", étiquette commode sous laquelle on classe toutes sortes de musiques de cour, d’église et de salon d’avant 1750. Après la redécouverte du clavecin, avec Wanda Landowska, on a redécouvert la tessiture de contreténor.

On peut croire que ce regain d'intérêt n'aurait pas été le même s'il n'y avait pas eu Alfred Deller. Car le registre de contreténor s’est subitement et superbement incarné dans la voix de ce chanteur qui a marqué toute son époque. Il est vrai que le succès d’Alfred Deller ne se comprendrait pas si sa voix n’avait pas répondu à une attente, jusqu’alors virtuelle et en filigrane dans l’époque. Il fut le grand inaugurateur, longtemps un cas unique. La renommée qui est encore la sienne signifie simplement, en quelque sorte, que l'époque était mûre.

Aujourd’hui, le contreténor a proliféré comme le lapin avant la myxomatose. Qu’il faille dire « voix de fausset », « haute-contre », « sopraniste », « contreténor », je m’en contre-fiche (pardon). Peter Eötvös a écrit tout un opéra à partir de la pièce de Tchekov Les Trois sœurs, où ce sont autant de mecs qui chantent les frangines en question. J'ai vu ça, dans le temps. Oui, bon.

La diva (insupportable comme toutes les divas) qui règne actuellement en la matière s’appelle Philippe Jaroussky : c’est simple, on le voit partout, il va même jusqu'à pousser la chansonnette. Si j’ose dire et sans vouloir froisser personne, le contreténor aujourd’hui a le vent en poupe : je veux dire que la tessiture la plus féminine de la voix masculine est devenue une composante "normale" du paysage sonore. Elle a un succès fou, et l'on entend quotidiennement des hommes chanter avec des voix de femme. Je vais vous dire : ça en devient lassant. Question de génération, peut-être.

Quand ils étaient peu nombreux, j’arrivais à mémoriser les noms et à reconnaître les voix, j’allais même jusqu’à apprécier : Henri Ledroit, René Jacobs (vu en pythonisse dans David et Jonathas de Charpentier), Gérard Lesnes, Paul Esswood, Dominique Visse (fondateur - dont il faut supporter la voix perçante - de l'ensemble Clément Janequin), James Bowman, Michael Chance. C’était encore vivable. Le problème, c'est que, désormais, des contreténors, il en tombe comme à Gravelotte. Comme s'il en pleuvait. C’est devenu envahissant, comme si un nouveau stéréotype s’était durablement installé : le contreténor, c'est beau. Trop, c’est trop. A chaque coin des avenues musicales, on se heurte à un contreténor (la musique rock s'y est mise il y a déjà un moment).

Cela tient peut-être aussi à la mode du baroque, à la marotte presque maniaque des « instruments anciens », à la recherche de « l'authenticité d'époque », aux résurrections fourmillantes de vieilles partitions de compositeurs dont le nom finisse si possible en « i », enfouies dans des bibliothèques poussiéreuses.

C'est à qui déterrera le plus beau cadavre. Musicologues et musiciens s’acharnent à « redécouvrir » des compositeurs jusque-là totalement sortis des mémoires et des répertoires. J'observe que la manie de la reconstitution ne pousse pas les contreténors actuels à faire le sacrifice des attributs qu'on enlevait aux futurs castrats avant que leur voix ne muât.

C'est peut-être que les musiciens et musicologues sont avides de se faire un nom et une place sur ce créneau maintenant fort encombré. Il faut que tout le monde trouve du boulot, c’est vrai. Je n’ai rien contre la musique baroque. Bien au contraire, j'en écoute toujours autant. Mais je ne crois pas qu'il faille absolument « sortir de l’oubli » à tout prix l'intégralité du catalogue des œuvres écrites avant 1750 : beaucoup ont amplement mérité qu’on les oublie. L'exhumation devrait être encadrée par des lois sévères.

C’est pareil à toutes les époques. On ne m’ôtera pas de l’idée que Félicien David est un compositeur estimable, mais qu'il ne mérite pas le même nombre de pages dans les dictionnaires des musiciens que Hector Berlioz, même si Le Désert (du premier, avec une incroyable performance du ténor, dans le rôle du muezzin appelant à la prière) est plus intéressant que le Chant du chemin de fer (du second). Pourtant, qui a retenu le nom de Félicien David, dont Berlioz en personne vantait pourtant le génie, en 1844, après la première du Désert ?

Pour l’âge baroque, c’est la même chose, avec cette circonstance aggravante que c’est de la musique d’Ancien Régime, je veux dire séparée de nous par un abîme sans fond (la Révolution et quelques autres menues circonstances historiques) : c’est sûrement agréable à l’oreille, mais c’est définitivement hors de notre portée. Inatteignable autrement qu'après un énorme travail de rat de bibliothèque, un énorme effort de reconstitution historique. Tout ça est laborieux, et finalement factice. Comment peut-on sans pouffer entendre prononcer le français « à l’ancienne » ?

Nous n’avons plus les codes sociaux dans lesquels s’inscrivait cette musique : elle nous échappe, quoi que nous fassions. Je crois intensément qu’en matière d’art, le temps ne laisse surnager que la crème de la crème. Combien de sommets bas, avant d'arriver au Mont Blanc ? Combien de « Petits Maîtres », avant d'apercevoir un Génie ?Faut-il coûte que coûte amener au jour la partie immergée de l'iceberg ? Je ne suis pas du tout amateur de reconstitution du passé. La recherche patrimoniale a des limites.

Ceux qui aiment refaire Austerlitz en costume à date fixe me font marrer, et les habitants d'Autun, les figurants et acteurs du Puy-du-Fou (et autres lieux) me font pitié quand je vois les photos de leurs fêtes du moyen âge ou de la chouannerie. Je déteste les romans historiques. J’avais détesté le film Pelle le conquérant, de je ne sais plus quel cinéaste nordique.

On va dire que je « stigmatise », mais cette vogue d’hommes chantant comme des femmes, et peut-être d'hommes qui se prennent pour des femmes, n'est pas bon signe. Ça me fait penser à une autre banalisation : celle de l’homosexualité, dont on peut dire qu’elle aussi a envahi le paysage, avec toutes sortes de propagandistes de la « cause ».

L'homosexualité est désormais un marché florissant, parfois célébrée comme une norme à part entière, en concurrence avec celle qui définit les gens normaux. Gloire désormais à l’ambiguïté, à l’effacement des frontières entre les sexes, à la liquéfaction de la notion de norme. Ce n’est pas pour rien, j’imagine, qu’on fait tout un ramdam en ce moment autour de la peinture du Caravage, l'artiste au pinceau gras (ne pas confondre avec Rubens ou Jordaens, peintres du gras), parfois visqueux.

On me dit qu’il faut être « moderne ». Pour une fois, je dirai comme ce prince des modernes parmi les modernes, hélas "sémiologue" à ses heures, Roland Barthes : « Tout d’un coup, il m’est devenu indifférent de ne pas être moderne » (épigraphe d’un chapitre d’Extension du domaine de la lutte, de Michel Houellebecq).

Pour une fois, je ne lui donne pas tort : que nous importe la modernité ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, éric zemmour, alain finkielkraut, émission répliques, le suicide français, france, société, féminisation, nomi oreskes et erik conway, états-unis, poissons potomac, les marchands de doute, wanda landowska, contreténor, alfred deller, voix de fausset, haute-contre, sopraniste, peter eötvös, opéra les trois soeurs, philippe jaroussky, david et jonathas, marc-antoine charpentier, gérard lesnes, paul esswood, dominique visse, ensemble clément janequin, james bowman, michael chance, musique baroque, musique classique, félicien david le désert, hector berlioz, michel houellebecq, extension du domaine de la lutte

lundi, 05 janvier 2015

LÉGION D’HONNEUR

2

Petit additif aux propos tenus dans le billet d’hier.

Parmi ceux qui ont refusé de figurer parmi les heureux récipiendaires de la Légion d’Honneur, on relève, hélas, quelques noms que j’aurais crus ou voulus moins soucieux de se préserver de l’infamie en ruban rouge. Parce que je suis obligé d’éprouver le déplaisir de leur reconnaître le droit à une certaine estime de ma part. Parmi ces noms, je relève hélas celui de Brigitte Bardot, mais bon, on ne va pas tirer sur l’ambulance transportant la vieille dame. Surtout sachant cela.

Je suis plus marri d’avoir à reconnaître le mérite du refus à une clique de personnages dont la réputation, largement surfaite à mon sens, répand sur toute la culture française du 20ème siècle l’odeur nauséabonde de bien des aspects exécrables de la « modernité ». Je citerai ici les noms de Sartre et Beauvoir, évidemment, ainsi que celui de la plus anodine et anecdotique Geneviève de Fontenay. Je n’aime pas trop le prêcheur Léo Ferré, et son refus de la médaille est bien le minimum syndical que pouvait accomplir cet « anarchiste » autoproclamé.

Je mentionne à titre de curiosité la drôle de réponse faite par l’ancien ministre Hervé Morin à Christophe Forcari, journaliste à Libération : « … si j’appartenais au contingent de ceux à qui est attribuée la Légion d’honneur, je la refuserais. Je n’aime pas les décorations. J’ai vu trop de personnes passer mon bureau pour quémander le ruban rouge ». Ce qui confirme, en passant, mon expression d’hier sur le « troupeau des têtes courbées des moutons ». Mais son propos se clôt ainsi : « Pour autant, je ne pense pas qu’il faille revoir les conditions d’attribution ». Faut pas chercher à comprendre.

Non, j’aime à compter parmi les vrais « refuzniks » de la Légion d’Honneur, ceux dont l’acceptation m’aurait parue un parjure déshonorant, une tache indélébile sur le blason de leur honneur. Ils s’appellent Jacques Tardi et Thomas Piketty, dont j’ai parlé hier. En leur compagnie, du gratin. Sur le dessus du panier, évidemment, Georges Brassens.

Mais je suis heureux d’inscrire au tableau d’honneur des refusants de la Légion des gens aussi divers et prestigieux que Gustave Courbet, Marcel Aymé, Georges Bernanos, Guy de Maupassant, Emile Littré, Bourvil, Hector Berlioz, et, pourquoi pas, George Sand. Dans une sorte de deuxième cercle, j’inscrirais encore volontiers le philosophe Jacques Bouveresse, les écrivains Eugène Le Roy (Jacquou le croquant) et Bernard Clavel (quoique, ce dernier …), l’organiste Jean Guillou et, pourquoi pas, Philippe Séguin, au motif qu'il était souverainiste. Avec, mais juste pour l’anecdote, Jean-Marie Vianney, alias le curé d’Ars.

Maintenant, ce qui m’intéresse aussi, ce sont bien sûr les raisons de ces refus. On peut s’incliner devant celles qui poussent Annie Thébaud-Mony (directrice de recherche – cancer – à l’Inserm) : « J’ai été choquée d’être mise devant le fait accompli. Malgré trente ans d’activités scientifiques et citoyennes sur la santé au travail, ce n’était pas le type de reconnaissance auquel je m’attendais ». Elle aurait presque pu dire qu’elle s’était sentie « stigmatisée ».

J’aime aussi grandement les motifs de monsieur Henri Torre, ancien ministre de Messmer, dans la charrette duquel figuraient les vieux chanteurs de variétés Stone et Charden (« Il y a du soleil sur la France ») et qui, pour cette raison, s’est fâché contre « la nomination de n’importe qui » : « Quand on voit que des Takieddine et compagnie l’ont obtenue, je m’excuse mais ce n’est pas mon monde à moi » (voir les « fripouilles » dont je parlais hier). Cher monsieur Torre, ce motif est tout à votre honneur, même si Stone et Charden ne sont pas à proprement parler des fripouilles.

La Légion d’Honneur ? D’abord, conduire sa vie comme il faut. Ensuite, ne rien faire pour mériter d'être décoré. Ensuite, surtout ne jamais la demander. Enfin, oui, à la rigueur : comme objet de collection, pour l'esthétique du geste et de la chose.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : légion d'honneur, refus de la légion d'honneur, brigitte bardot, jean-paul sartre, simone de beauvoir, geneviève de fontenay, hervé morin, journal libération, léo ferré, jacques tardi, thomas piketty, georges brassens, gustave courbet, marcel aymé, georges bernanos, guy de maupassant, émile littré, bourvil, hector berlioz, george sand, jacques bouveresse, eugène le roy, bernard clavel, jacquou le croquant, philippe séguin, curé d'ars, henri torre, stone et charden

dimanche, 17 juin 2012

VIE DU MASQUE MORTUAIRE

Je voudrais aujourd’hui faire l’éloge du masque mortuaire.

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDI

J’ai déjà longuement parlé des monuments aux morts de la guerre de 1914-1918, même si c’était dans un précédent blog (kontrepwazon, 82 articles thématiques, s’il vous plaît, cliquez dans la colonne de gauche). J’ai évoqué beaucoup plus brièvement mon intérêt pour les cimetières : savez-vous qu’il y a de nombreuses tombes d’émigrés russes de 1917 dans celui de Menton ?

Il est vrai que lorsque j’ai visité, leurs grilles étaient passablement rouillées et leurs inscriptions peu aisées à déchiffrer. Remarquez qu’avec la vague des mafias russes qui s’installent sur la Côte d’azur, on pourrait se dire que ces gens-là viennent pour entretenir les tombes, non ?

LE GRAND VICTOR H

Tout ça pour dire que je ne suis pas obsédé par la mort, mais que je suis intéressé par les infinies manières dont les humains se la représentent. Tiens, je crois bien que c’est à Menton, au cimetière situé en haut d’une colline, ce monument en marbre élevé, par des parents désespérés, à leur fille morte dans la fleur de l’âge, et qui figure un cercueil dont le couvercle se soulève jusqu’au ciel, et laisse échapper – métaphore de l’âme de la jeune femme – la forme d’un corps féminin, sublimé par l’amour des parents. Spectaculaire et excessif. Cela signifie simplement qu’ils avaient du pognon pour prouver publiquement à tout un chacun combien leur amour était magnifique.

S’agissant de la mort, il faut quelque chose, c’est certain, mais point trop n’en faut, quand même, j’espère qu’on en conviendra. On n’est pas en Sicile, avec les pleureuses stipendiées et les deuils spectaculaires. La Corse, il est vrai, n’est pas mal non plus.

A PROPOS DE CORSE, LE VRAI MASQUE EST-IL CELUI-CI ?

OU CELUI-CI ?

(les deux se donnent pour authentiques)

Le Colomba de Mérimée offre de telles scènes, en particulier quand l’héroïne se fait la « voceratrice », dans la maison des Pietri, à la mort du père, dont le cadavre est simplement étendu sur une table en bois, avec les gens du village autour.

« Non, je ne pourrais pas composer cela d’avance, mon frère. Je me mets devant le mort, et je pense à ceux qui restent. Les larmes me viennent aux yeux et alors je chante ce qui me vient à l’esprit. » Et quand arrivent les Barriccini, qu’elle suspecte d’avoir assassiné son père, qui accompagnent le préfet, elle entre dans une transe prophétique : « Mais bientôt, reprenant sa ballata, elle reprit avec une nouvelle véhémence : l’épervier se réveillera, il déploiera ses ailes, il lavera son bec dans le sang ». C’est sûr, MERIMEE a dessiné les caractères de deux femmes intraitables : Colomba et Carmen.

Car c’est Colomba qui manipule son frère (« Ors’Anton »), devenu trop continental, et oublieux des « saines » traditions de l’île (la vengeance, en l’occurrence). La preuve de la puissance de Colomba, c’est qu’à la fin de son chant funèbre – une véritable harangue, en fait – le village présent dans la maison met dehors le préfet et la famille Barriccini, pendant que « deux ou trois jeunes gens mirent précipitamment leur stylet dans la manche gauche de leur veste, et escortèrent Orso et sa sœur jusqu’à la porte de leur maison ».

Magnifique scène, qui nous rappelle que le spectacle de la mort, ce sont les vivants qui le mettent en scène, sans doute pour eux-mêmes. Forcément pour eux-mêmes. Tiens, à quand ça remonte, l’habitude de prendre l’empreinte exacte du visage du mec étendu sur son lit de mort ? Ça ne doit pas être très ancien, sinon, on en aurait retrouvé dans les tombes des Romains. C’est sûr qu’ils avaient de très bons sculpteurs, et que le savoir-faire, ensuite et peut-être, s’est perdu.

Alors, plutôt que de se fatiguer à vouloir reproduire au ciseau sur la pierre les traits de la personne, on s’est dit qu’il serait moins coûteux et moins difficile de faire appel au plâtrier-peintre du coin et, par moulage, d’obtenir un décalque parfait de son visage, qui serait alors à même de « passer dans l’éternité ».

Ces paroles sont d’ailleurs celles qu’HECTOR BERLIOZ fait, au finale de Roméo et Juliette, chanter par la voix de basse de Frère Laurent, qui, après sa découverte des cadavres, raconte les détails de l’histoire aux Capulet et aux Montaigu, atterrés : « Et je venais sans crainte Ici la secourir, Mais Roméo, trompé Dans la funèbre enceinte, M’avait devancé pour mourir sur le corps de sa bien-aimée ; Et presque à son réveil, Juliette informée de cette mort qu’il porte, En son sein dévasté, du fer de Roméo S’était contre elle armée, Et passait dans l’éternité quand j’ai paru ».

J’ai beau me dire que c’est idiot, je regretterai toujours qu’on n’ait pas prélevé le masque mortuaire de Roméo et Juliette. Comment se fait-il que la municipalité de Vérone n’ait pas encore mené les recherches nécessaires, et surtout ne les ait pas encore découverts, coûte que coûte, pour exposer en bonne place ces glorieuses « reliques » ? Puisque c'est comme ça, je me contenterai du masque de BERLIOZ.

Le masque mortuaire, quoi qu’il en soit, semble être né au moment où l’humanité à cessé de croire en l’immortalité de l’âme, et a commencé à exiger des preuves concrètes de sa propre survie. Enfin, c’est une hypothèse. Mais je ne la trouve pas nulle. Et j’attends dès maintenant la révolte des féministes : rendez-vous compte, dans la petite centaine de clichés collectés sur internet, un seul masque mortuaire se présente comme féminin. C’est « l’Inconnue de la Seine ». Tous les autres, TOUS, sont des hommes. Infernal, non ?

ALORS, QU'EN DITES-VOUS ?

C’est sûr que l’Inconnue de la Seine, est de toute beauté. Qu’un employé de la morgue où fut apporté son cadavre (elle est morte de tuberculose en 1875, mais la légende, née en 1900, raconte qu’elle fut repêchée dans la Seine après s’y être jetée), ait eu l’idée de prendre l’empreinte de son visage est tout simplement géniale. Et ce masque eut tellement de succès qu’il fut reproduit à d’innombrables exemplaires, pour être accroché dans les ateliers d’artistes. Avouez qu’on comprend pourquoi : n’est-ce pas une œuvre d’art ?

C’est comme œuvres d’art qu’il faut regarder un masque mortuaire. En fin de compte, toute sculpture d’une tête humaine n’est-elle pas en soi un masque mortuaire ? Est-ce du fétichisme ? Je n’en sais rien. Et ça m’est égal. Ce qui importe, c’est tout ce qui me vient, à la vue de l’empreinte qui fut prise sur le visage de BEETHOVEN après sa mort : j’entends l’adagio sostenuto (appassionato e con molto sentimento) de la sonate opus 106, au bas de la partition de laquelle BEETHOVEN écrivait cette phrase extraordinaire : « Maintenant, je sais écrire ».

Ce qui compte, pour bien apprécier un masque mortuaire, c’est de se dire qu’il exprime l’authenticité de la personne. Ce n’est peut-être pas pour rien, que celui qui fut prélevé sur le visage d’ANDRÉ GIDE me fait irrésistiblement penser à la momie de RAMSÈS II. N’y a-t-il pas quelque chose de la vieille momie chez ANDRE GIDE ? Cela n’engage évidemment que moi, bien entendu.

N'EST-CE PAS FRAPPANT ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:33 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : mort, masque mortuaire, gide, beethoven, mendelssohn, cimetière, menton, côte d'azur, victor hugo, napoléon, colomba, mérimée, hector berlioz, roméo et juliette, l'inconnue de la seine, ramsès ii

vendredi, 25 novembre 2011

LA TECHNIQUE ET LA FEMME SOÛLE

Donc, le progrès, le bienfaisant progrès, le prometteur progrès, c’est finalement un avorton de progrès, il s’est réduit et se résume à son aspect technique. Pour le progrès culturel, le progrès intellectuel, le progrès moral, le progrès humain, le progrès de civilisation, enfin bref, toutes ces vieilles lunes pour idéalistes attardés, l’humanité repassera. Plus tard. La prochaine fois. Une autre humanité, si possible. S’il y a de la place. Et on n’a pas réservé.

En attendant cette bienheureuse apocalypse (le cuistre qui sommeille en moi ne peut pas s’empêcher : ça veut juste dire « dévoilement »), on se contentera de jouer avec nos gadgets, ces objets dont nous sommes si fiers, ces objets sur lesquels je suis en train de m’escrimer dans le fol espoir que ça serve à quelque chose ou à quelqu’un, ces objets dont tout porte à croire que nous sommes en train de devenir de simples prothèses animées, si ce n’est déjà fait. Je sais que mon espoir est « fol », mais, comme disent ceux qui jouent au loto, « on ne sait jamais ».

Ce ne sera pourtant pas faute d’avoir été avertis. Il y a quelque chose chez Goethe (je crois que c’est dans le second Faust), qui dit que, certes, l’homme est capable de prouesses techniques infinies, mais que c’est au prix d’un pacte avec Méphistophélès en personne. Le Diable. Satan. L’Ange du Mal. Le message ? En inventant les bonnes intentions du progrès technique sans fin, l’Europe a commencé à paver le joli petit enfer promis à l’humanité. Mais Goethe est-il prophète ?

D’autres devins se collèrent à cette noble tâche d’endosser le rôle ingrat de Cassandre. J’aime beaucoup Cassandre. D’abord, elle est d’une beauté à couper le sifflet, tous ceux à qui je l’ai présentée sont d’accord. Et puis aussi, c’est un caractère. Comment ? Se refuser à l’étreinte d’Apollon en personne ? Il faut en avoir où je pense. Non, ça, c’est vulgaire, et je ne voudrais pas tomber trop bas.

Et puis, dans la version que j’aime des Troyens, de notre Hector Berlioz, la Cassandre de Deborah Voigt est d’une justesse irréprochable, même qu’elle parvient à donner un peu de consistance au falot personnage de Chorèbe, avant de laisser toute la magistrale place dans le lit à la Didon de Françoise Pollet. Tout ça se passe sous la baguette de maître Charles Dutoit.

Je voulais seulement parler de quelques nobles individus qui, à force de bien regarder dans les yeux l’époque et le monde dans le bain desquels ils ont été plongés malgré eux, ont jugé que tout ça n’était pas bien beau, ni très ragoûtant, et qui ont désiré faire part de leurs observations à leurs contemporains. Et qui ont donc « endossé le rôle ingrat de Cassandre » (je me cite, voir plus haut).

Je pense à Hans Jonas et à son Principe responsabilité, mais si j’ai bien compris sa démarche, il ne remet pas en question la technique en tant que telle, mais seulement l’usage qui en est fait : si les conséquences de cet usage portent un risque de déshumanisation de l’homme, alors il faut s’abstenir. Je caricature évidemment, mais il y a de ça.

Cette position me paraît bien vaine, car elle ne va pas au fond des choses : un objet technique n’existe que parce que quelqu’un lui a trouvé une utilité. Il se trouve que, soit quelqu’un a trouvé un usage destructeur (poudre à canon, radioactivité), soit que l’objet comporte à terme des effets pervers (au hasard : la télévision, la voiture).

L’expérience montre que le meilleur et le pire sont comme l’avers et le revers de la médaille « technique ». J’ai assisté à des procès d’Assises où le meurtrier s’était servi, au moment des faits, d’un marteau, d’une pelle à poussière ou d’une casserole. Ce que les pénalistes appellent des « armes par destination ». Le tournevis aussi n’est qu’un outil, conçu au départ pour visser. Côté invention, si le pire advient aussi, le meilleur vaut-il la peine ?

J’ai déjà parlé de Lewis Mumford, un des rares Américains éclairés (non, j’exagère, ils sont quelques-uns). Son livre Les Transformations de l’homme, dans sa plus grande part, décrit l’émergence de la technique, son triomphe, puis l’implacable logique de destruction et de déshumanisation que ce triomphe annonce, avant le spectaculaire retournement des deux derniers chapitres, où il étale un improbable optimisme de catéchisme, quant à l’avenir radieux promis à l’humanité souffrante.

Dans le genre « Zorro est arrivé », ce n’est pas mal, je trouve. Très curieux. Bon, je sais bien qu’il ne saurait s’avancer à prédire l’avenir et que la plus élémentaire prudence universitaire interdit d’ôter tout espoir. Ce qui me semble curieux, en fait, c’est que tout le bouquin montre une logique en marche, un processus quasiment mécanique. Et tout d’un coup, miracle, on ne sait quoi vient inverser le processus.

Je pense à Günther Anders et à L’Obsolescence de l’homme. Le tome II, qui a paru très récemment, est sous-titré « Sur la destruction de la vie à l’époque de la troisième révolution industrielle ». Son attitude face à la technique, on le comprend déjà, est radicale. Parce qu’il admet qu’il faut aller au bout des hypothèses, soit pour les invalider par l’absurde, soit, évidemment, pour les valider.

Il est vrai que c’était un homme intransigeant, refusant de retourner en Allemagne après la fin de la guerre, refusant un poste enviable à l’université de Halle, refusant, plus tard, un poste encore plus enviable à Berlin. Sa méthode consciente et explicite est celle de l’exagération. Mais c’est pour mieux lutter contre le fait que les phénomènes observés sont, selon un consentement général, minimisés.

Je pense à Hannah Arendt. Elle non plus n’attaque pas la technique en tant que telle, que ce soit dans La Crise de la culture ou dans Condition de l’homme moderne. Je regrette un peu qu’une telle femme ait préféré faire porter son attention sur les aspects culturels, politiques et philosophiques de l’existence humaine, et qu’elle ait délaissé la technique en tant que problème en soi.

La Crise de la culture n’aborde la technique qu’à la toute fin, à travers « la conquête de l’espace ». Hannah Arendt, visiblement, adhère au monde qui est le sien, et néglige la technique comme problème en soi. Au contraire, elle parle de « la grandeur de l’entreprise spatiale », et réfute nettement les arguments qui la remettent en question.

A ses yeux, l’entreprise scientifique est louable en soi : « Ce fut la gloire de la science moderne que d’avoir été capable de s’affranchir de toutes ces préoccupations anthropocentriques, c’est-à-dire authentiquement humanistes ».

Ce qui l’intéresse, ce n’est pas la technique en tant que telle, donc, c’est le fossé grandissant entre l’expérience sensorielle de l’homme ordinaire et le langage scientifique, toujours plus abstrait et désincarné, toujours plus déshumanisé. Mais cette déshumanisation n’a pas l’air de l’inquiéter outre-mesure. Elle irait même jusqu’à s’extasier devant : « une véritable avalanche d’instruments fabuleux et de machines toujours plus ingénieuses ».

Mon dieu, je me permets de critiquer la grande Hannah Arendt ! C’est peut-être dû au fait qu’elle reste vissée dans la logique imperturbable du raisonnement philosophique. Le texte de ce dernier chapitre de La Crise de la culture doit dater de 1959. J’avoue que je le trouve le moins convaincant de l’ouvrage.

Ce qui est curieux, c’est qu’elle insiste beaucoup sur le « point d’Archimède », ce point fixe qui, s’il avait été donné à celui-ci, lui aurait permis de « soulever l’univers ». Ce point qui, dans l’esprit de la philosophe, constitue comme un œil qui regarderait la Terre depuis l’espace. C’est cet œil fictif qui, pour Hannah Arendt, signe l’éloignement radical du discours scientifique par rapport à l’expérience de la perception sensorielle de monsieur tout-le-monde, et à son langage.

Dans le fond, je le trouve fumeux, ce dernier chapitre de La Crise de la culture.

Et pourtant, ce « point d'Archimède », elle le reprend dans Condition de l'homme moderne. Il s'agit vraiment, à ses yeux, d'un point de basculement dans la vision que l'homme se fait de son propre monde : pour la première fois, c'est comme s'il voyait la planète et l'humanité de l'extérieur. Cela ne l'amène pas pour autant à porter un regard critique sur tout ce qui en découlera plus tard, je veux parler de la permanence et de l'accélération incontrôlée de l'innovation technique. J'y vois, pour ma modeste part, un certain aveuglement.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : progrès technique, philosophie, politique, société, goethe, faust, le second faust, diable, satan, cassandre, apollon, hector berlioz, les troyens, hans jonas, lewis mumford, günther anders, l'obsolescence de l'homme, hannah arendt, la crise de la culture, condition de l'homme moderne