jeudi, 19 mai 2022

QUE FERIONS-NOUS SANS ESCLAVES ?

NOS ESCLAVES : LES MACHINES.

Voilà le genre de coïncidence que j'aime. A trente ans de distance, dans deux ouvrages un peu différents mais à peu près sur le même sujet (une B.D. et un ouvrage, disons "sérieux", je veux dire non illustré), je trouve exprimée la même idée : les machines nous servent exactement de la même manière que les esclaves ont servi nos lointains ancêtres. Du coup, j'ai bien envie de poser une drôle de question : pourquoi l'occident, au moment même où triomphe cette civilisation conquérante, dominatrice et colonisatrice, a-t-il consenti à ne plus réduire des humains en esclavage ? Puisqu'on se permettait tout en matière de comportement à l'égard des peuples soumis, pourquoi a-t-on — au moins dans beaucoup de pays — interdit de considérer d'autres humains comme des objets, comme des machines et comme des marchandises ?

Voici mon idée : la civilisation occidentale a aboli l'esclavage au moment même où, se transformant dans un temps assez bref (grosso modo un siècle) en civilisation industrielle de production de masse et d'innovation technique permanente et forcenée, elle a accordé à quelques "grandes consciences", "esprits éclairés", "bonnes âmes" et autres "bienfaiteurs de l'humanité" le privilège de devenir de hautes figures morales du progrès proprement humain, en leur abandonnant l'esclavage, comme une sorte de concession du vice à la vertu. C'en est au point que je suis à deux doigts de me demander si la véritable raison de cette abolition ne réside pas précisément dans les avancées, les facilités, le confort et finalement les pouvoirs procurés par la technique.

Dans le fond, l'esclavage n'a-t-il pas été aboli quand on s'est rendu compte qu'on n'en avait plus besoin, parce que des machines étaient parfaitement capables de remplacer avantageusement les bonshommes dans l'accomplissement des tâches ingrates et gratuites ? Si l'hypothèse peut moralement choquer, elle mérite qu'on la considère, non ?

Et tant pis pour les militants anti-esclavagistes et autres bonnes âmes qui fulminent encore à longueur de temps contre l'occident colonialiste et contre la traite négrière transatlantique (disparue depuis lurette). Grâce au progrès technique, l'occident a pu se donner la vertu d'en finir avec l'esclavagisme, en rendant enfin la liberté à toutes sortes de populations opprimées.

Dans le même ordre d'idées, j'aime bien celle qui consiste à voir dans le progrès technique le principal facteur de l'égalisation des conditions entre l'homme et la femme : que serait la vie de celle-ci, si nous n'avions depuis longtemps à notre disposition toutes sortes de boutons sur lesquels il suffit d'appuyer pour que le travail pas drôle et musculairement coûteux s'accomplisse (il fallait de sacrés biscotos pour peser sur le volant du 10 T Berliet, et des cuisses en acier pour le double débrayage) ? Il me semble que les conquêtes du féminisme doivent énormément au progrès technique. Rien que cette petite idée m'amuse beaucoup.

La source de cette réflexion, je l'ai trouvée dans l'écho que fait un livre très récent à une comparaison faite voilà trente ans dans un ouvrage qu'on peut qualifier de cousin dans son propos, quoiqu'incompatible dans son mode d'expression. Voici ce qu'on trouve dans La Terre brûle-t-elle ?, de Cédric Philibert, paru aux éditions Calmann-Lévy en 1990 :

« L'énergie disponible par tête, de l'âge de pierre au paysan du XVIIIè, a été multipliée par cinq. Elle a, depuis, centuplé : "Le système énergétique mondial est l'équivalent de cent milliards d'esclaves au service des cinq milliards d'habitants" notent Pierre Radanne Louis Puiseux, qui commentent ainsi cet événement inédit : "Il ne s'agit pas là d'une simple accélération de croissance, c'est l'équivalent d'une véritable mutation génétique, un changement de nature de la vie humaine analogue à l'acquisition des pattes ou des ailes dans un phyllum animal."

L'exploitation des réserves concentrées d'énergie a changé la face du monde ... » (p.123-124).

Et puis voici ce qu'on trouve dans Le Monde sans fin, la B.D. de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain (Dargaud, 2021, c'est l'ingénieur Jancovici qui s'adresse à Blain, le néophyte qui découvre tout ça avec stupéfaction ; je me permets de reproduire le texte parfois mal lisible) :

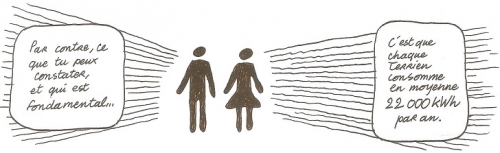

"Par contre, ce que tu peux constater, et qui est fondamental ... c'est que chaque Terrien consomme en moyenne 22.000 kWh par an."

"Avec l'équivalence dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est comme si chaque Terrien avait, à peu près, 200 esclaves qui bossaient pour lui en permanence."

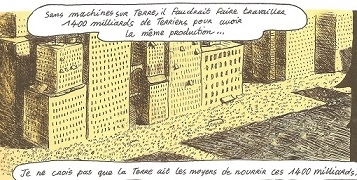

"Sans machines sur Terre, il faudrait faire travailler 1.400 milliards de Terriens pour avoir la même production ... Je ne crois pas que la Terre ait les moyens de nourrir ces 1.400 milliards."

***

Cette façon de présenter toute l'ère du machinisme régnant comme l'asservissement de forces mécaniques au service de la prospérité, du bien-être et du bonheur généraux me paraît tout à fait intéressante : plus nous possédons de machins électriques, de bidules à moteur et de gadgets électroniques, plus nous nous rendons dépendants de tout un système énergétique coûteux, dont le but est de nous faire vivre dans un cocon. Comme nous nous trouverons bêtes et démunis, le jour où l'électricité (le charbon, selon Jancovici) et le pétrole viendront à manquer !!

Au passage, je note l'écart astronomique qui s'est creusé en trente ans entre le chiffre de la population humaine et celui de la puissance développée par les équivalents-machines. Autrefois, 100.000.000.000 d'esclaves pour servir 5.000.000.000 d'humains, cela fait, si je calcule bien 20 esclaves par tête de pipe. Aujourd'hui, 1.400.000.000.000 d'esclaves pour 7.000.000.000 d'humains, cela fait bien, comme dit Jancovici, 200 esclaves par crâne de piaf. Autrement dit, si je crois en la véracité des chiffres, c'est un facteur 10 qui a multiplié la puissance des machines en trente ans. Est-ce la productivité du travail mécanique qui a été multipliée par dix ? Ou alors la production de biens proprement dite ? Ou bien est-ce simplement le nombre des machines ?

Précisons quand même : tous les pays du monde ne sont pas égaux face à l'esclavage mécanique. Il faut être juste et précis, et ne pas se contenter de ce "200 esclaves par personne" qui semble mettre tout le monde sur un pied d'égalité : une moyenne est toujours trompeuse (c'est comme l'indice du pouvoir d'achat de l'INSEE). Selon Jancovici, le citoyen du Bangladesh est à 30, celui de l'Inde à 50. A 100, on trouve l'Equateur, le Pérou, l'Egypte, ...... Au sommet de l'échelle, on trouve Singapour (1250), le Canada et la Norvège (1100). La France se situe à 600, non loin de l'Allemagne (650). J'imagine que, pour arriver à ces chiffres, le calcul de Jancovici se fonde sur la production industrielle ou l'équipement des ménages en appareils électriques, automobiles, etc.

Quoi qu'il en soit, la conclusion logique s'impose : nous sommes, globalement et en moyenne, dix fois plus heureux qu'il y a trente ans. Ah ? Vous ne saviez pas ? Ben non. C.Q.F.D. et content de l'apprendre.

Voilà ce que je dis, moi.

mardi, 01 mai 2018

EN ATTENDANT L'EFFONDREMENT 2

23 juin 2015

2/3

C’est drôle, je n’ai pas très envie de dire du mal d'un livre qui traite d’un thème essentiel, grave, urgent, vital, et pourtant j’ai du mal à en dire du bien. A bien y regarder, je crois bien que ça tient à sa conception terriblement américaine. Je veux dire : importée des méthodes et des façons d’analyser telles que pratiquées aux Etats-Unis. L'appareil des notes impressionne (elles sont au nombre de 429 pour 250 pages de texte !), mais confirme l'empreinte américaine, omniprésente. En plus, ça a un côté horripilant, à cause de la dernière partie. Je vous explique.

C’est drôle, je n’ai pas très envie de dire du mal d'un livre qui traite d’un thème essentiel, grave, urgent, vital, et pourtant j’ai du mal à en dire du bien. A bien y regarder, je crois bien que ça tient à sa conception terriblement américaine. Je veux dire : importée des méthodes et des façons d’analyser telles que pratiquées aux Etats-Unis. L'appareil des notes impressionne (elles sont au nombre de 429 pour 250 pages de texte !), mais confirme l'empreinte américaine, omniprésente. En plus, ça a un côté horripilant, à cause de la dernière partie. Je vous explique.

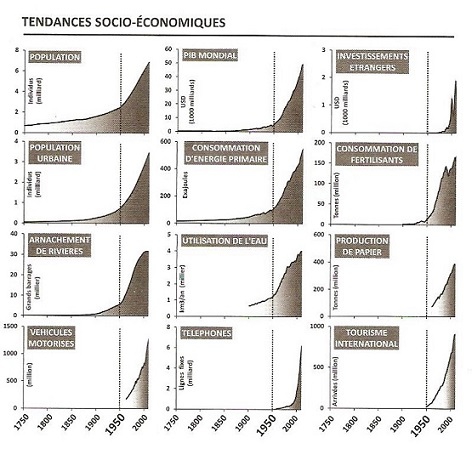

La première partie (un constat en bonne et due forme), jusqu’à la page 133, est absolument parfaite, impeccable, irréprochable, faisant un décompte méticuleux et hallucinant des folies qui constituent, de la moelle des os à la texture de la peau, notre civilisation « thermo-industrielle ». Les auteurs y montrent l’explosion exponentielle (à partir de 1950) de tous les chiffres qui dessinent le bilan général de l’action humaine sur le « système-terre » (Isabelle Stengers aurait dit « Gaïa », il me semble avoir aperçu le mot quelque part, mais pas le nom de la dame, je peux me tromper). Le tableau des pages 33-34 ne parle pas : il hurle.

Comme je disais hier, c'est l'addition de tous les facteurs qui épouvante : le réchauffement, c'est d'accord, est le facteur le plus global. Mais c'est quand vous y ajoutez tout le reste que vous prenez peur : la déforestation, les effets des poisons chimiques nouvellement sortis des laboratoires et qui imprègnent l'air que nous respirons, les eaux et les vins que nous buvons, les végétaux et les viandes que nous mastiquons, les continents de microplastique qui se concentrent au milieu des océans de la planète, l'acidification de la surface des océans (quid des planctons ?) et l'agonie des récifs coralliens (cf. le récent cri d'alarme au sujet de la Grande Barrière de corail en Australie), liste non limitative. Zieutez plutôt le cumul ci-dessous.

La page 33. Le monde actuel commence en 1950. Il faut se dire qu'une exponentielle n'est pas exactement une asymptote.

Ils montrent ensuite l’épuisement matériel irréversible en combustibles fossiles, auquel conduit notre façon de bouffer notre planète pour alimenter nos machines : éliminer en quelques centaines d'années (mettons depuis 1750) un capital qui s'est formé en plusieurs millions d'années, on peut se poser des questions sur la rationalité humaine. Quand se manifesteront les « pics » de production des différentes ressources fossiles ? Inutile de s'en préoccuper, puisque, de toute façon, le résultat sera là tôt ou tard et que c’est notre façon de faire qui le produira nécessairement. L'extraction est mauvaise dans son principe même, alors imaginez sept milliards d'extracteurs. Tout le monde sait, mais tout le monde (moi compris) fait semblant de ne pas savoir, puisqu'il vit comme d'habitude : comme le dit le pape François dans son encyclique, c'est le mode de vie à l'occidentale qui épuise les ressources (je cite en substance).

Le mode de vie « occidental » (pour ne pas parler de l' « américain ») est désirable, agréable et confortable aussi longtemps qu’il reste réservé à un tout petit nombre, mettons cinq cents millions : c’est son extension à sept milliards d’humains (au nom de quoi en seraient-ils privés, en effet ?) qui transforme ce mode de vie en folie et en catastrophe. Illustration lumineuse de la notion d'effet pervers : nous devons la "bombe démographique" à la médecine, cette science et cet art qui guérit les maladies et réduit la mortalité des malades, des femmes qui accouchent et des bébés qui naissent. Et nous devons à l'exigence d'égalité, de justice et de démocratie la généralisation suicidaire d'un mode de vie américanoïde à tous les milliards d'humains qui peuplent la Terre.

Seul moyen de sauver la planète (si c'est vraiment ça qu'on veut) : cesser de vivre comme des nababs et de se payer sur la bête. Revenir à la raison, à l'extrême sobriété, à la restriction prévoyante et à l'humilité. Si on demandait de lever le doigt à ceux qui sont prêts à le faire (se défaire du frigo, du lave-linge, etc. ...), probable que ... (et moi le premier). Probable que l'humanité attendra d'avoir le pistolet sur la tempe. Mais c'est aussi l'humanité qui tiendra le pistolet : ça veut dire quoi, au fait, "l'humanité" ? Le problème, c'est que le pistolet chargé est déjà braqué, qu'il y a déjà le doigt sur la détente, mais que personne ne veut le voir.

Les auteurs évoquent ensuite les raisons de l’inertie et de la rigidité du système mis en place, qui rend difficile, voire impossible une correction de trajectoire, en se référant au formidable [j'émets aujourd'hui des réserves, 30 avril 2018] petit livre de Jean-Léon Beauvois et Robert-Vincent Joule, Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens (PUG, 1987) : comment modifier l'opinion des gens en obtenant d'eux par certaines techniques, comme l' "amorçage" ou le "pied-dans-la-porte", des gestes et comportements qui, a priori, les rebutaient. Comment amener les gens à admettre et défendre des idées qui n'étaient pas les leurs, avant que d'adroites manœuvres ne les amènent à changer d'avis sans même qu'ils se rendent compte qu'ils en ont changé ni comment ça s'est fait (prêts à soutenir qu'ils ont toujours pensé comme ça). L'essentiel est là : ne pas être conscient de la manœuvre, c'est proprement être manipulé.

système mis en place, qui rend difficile, voire impossible une correction de trajectoire, en se référant au formidable [j'émets aujourd'hui des réserves, 30 avril 2018] petit livre de Jean-Léon Beauvois et Robert-Vincent Joule, Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens (PUG, 1987) : comment modifier l'opinion des gens en obtenant d'eux par certaines techniques, comme l' "amorçage" ou le "pied-dans-la-porte", des gestes et comportements qui, a priori, les rebutaient. Comment amener les gens à admettre et défendre des idées qui n'étaient pas les leurs, avant que d'adroites manœuvres ne les amènent à changer d'avis sans même qu'ils se rendent compte qu'ils en ont changé ni comment ça s'est fait (prêts à soutenir qu'ils ont toujours pensé comme ça). L'essentiel est là : ne pas être conscient de la manœuvre, c'est proprement être manipulé.

Le défaut du livre est que les auteurs, au nom des « valeurs », des grands « principes » et des grands sentiments (les Lumières, la démocratie, ...), refusent d'aller au bout de la simple logique des procédés analysés, et d'aller jusqu'aux conclusions concrètes absolument cyniques que le capitalisme en a tirées pour sa plus grande prospérité. Beauvois et Joule se gardent bien de remettre en question la légitimité du système. Ils semblent eux-mêmes effrayés de leur audace. Industriels et publicitaires, eux, n'ont pas de ces pudeurs effarouchées pour appuyer à fond sur les mécanismes qui permettent d'agir sur les attitudes et même les comportements des foules sans que celles-ci en soient seulement conscientes.

A moins que Beauvois et Joule ne soient pris dans la gelée d'un indécrottable angélisme : manipuler, certes, mais avec une intention toujours louable, et jamais maligne. Ils chantent, avec Frère Laurent (c'est dans Roméo et Juliette, de Berlioz, version Charles Munch si possible) : « Grand Dieu, qui vois au fond de l'âme, Tu sais si mes vœux étaient purs. Grand Dieu, D'un rayon de ta flamme, Touche ces cœurs sombres et durs ». Que les choses seraient simples, si les hommes n'étaient habités que de bonnes intentions. « Que la vie serait belle en toute circonstance, Si vous n'aviez tiré du néant ces jobards » (eh oui, toujours Tonton Georges).

Servigne et Stevens font aussi une place aux actions féroces et puissantes de lobbying auxquelles se livrent les grandes firmes quand il s’agit de défendre leurs intérêts. Ils montrent ensuite que plus un système est complexe, plus il est fragile, s’appuyant sur l’exemple du Boeing 747, composé de 6.000.000 de pièces, que leur fournissent 6.500 entreprises réparties dans 100 pays, ce qui occasionne « 360.000 transactions commerciales chaque mois ». Ils s’aventurent aussi dans le domaine de la finance internationale, dont les règlements, touchant en particulier les "fonds propres" des banques, fixés à Bâle en 1988, 2004 et 2010 (I, II, III), sont devenus si complexes qu’il est difficile de s’y retrouver.

Je ne sais d’ailleurs pas bien ce qu’ils réglementent, quand on sait que le "trading à haute fréquence" est capable de produire des catastrophes boursières en quelques minutes, ou que « le marché des produits dérivés s’élevait à 710.000 milliards en décembre 2013, soit approximativement 10 fois la taille du PIB mondial » (p. 110). Cela signifie, si j'ai bien compris, que 90% du fric échangé à la Bourse mondiale reposent sur un socle qui a autant de consistance que l'air ambiant : du vent ! Surtout que c'est ce vent, quand il se met à souffler en tempête, qui est capable de réduire à néant tout l'édifice de l'économie mondiale, comme on l'a vu en 2007-2008. Plus vertigineux que la "Directissime" de la face nord de l'Eiger, ouverte en 1966 par Harlin, qui y a laissé la peau. Les auteurs évoquent pour finir le fil du rasoir sur lequel évoluent les circuits d’approvisionnement et l’état déplorable de toute une série d’infrastructures, y compris des routes aux Etats-Unis.

de la face nord de l'Eiger, ouverte en 1966 par Harlin, qui y a laissé la peau. Les auteurs évoquent pour finir le fil du rasoir sur lequel évoluent les circuits d’approvisionnement et l’état déplorable de toute une série d’infrastructures, y compris des routes aux Etats-Unis.

Voilà le panorama de la planète telle qu’elle se présente aujourd’hui. Je l’ai dit : la première partie du livre de Servigne et Stevens est parfaite. C'est ensuite que ça se gâte. D’abord parce que les quarante pages de la deuxième partie font vraiment disproportionné (la première s'achève à la page 133, la deuxième à 173, quarante pages !). Les auteurs s’y interrogent sur la fiabilité des modèles qui permettraient d’établir un calendrier de la catastrophe future. Pas grand-chose à dire : c'est de la futurologie. Est-ce mieux que la collapsologie ?

Après avoir tenté de réhabiliter les droits de l’intuition dans la perception de l’état du monde, en citant Hans Jonas (« davantage prêter l’oreille à la prophétie de malheur qu’à la prophétie de bonheur » (p. 143), sans contextualiser le propos), ils se demandent quelle confiance on peut accorder aux modèles prédictifs. Ne nous attardons pas : les deux modèles convergent en direction d’un avenir peu reluisant, le « Rapport au Club de Rome » (Meadows) restant le plus net dans le pronostic négatif. Exit la deuxième partie, décidément bien légère. Comme si Servigne et Stevens faisaient juste une politesse à des modèles existants mais qui n'ont à leurs yeux aucune validité, étant entendu que ce qu'ils s'apprêtent à proposer dans leur troisième partie est infiniment plus crédible.

Et c'est là que le bât blesse : le problème de ce bouquin n’est nulle part ailleurs que dans cette troisième partie, destinée à établir les fondements de la discipline dont ils se veulent les initiateurs. Celle intitulée précisément « Collapsologie ». D’après cette « science » (comme disent les auteurs), un effondrement se produit toujours en plusieurs étapes : 1-financier ; 2-économique ; 3-politique ; 4-social ; 5-culturel. Ensuite, je suppose que les hyènes et les vautours se partagent les morceaux qui restent.

Ce schéma a quelque chose de comique, d'abord par son aspect systématique (façon "recette à suivre pour un effondrement dans les règles"), mais aussi en ce qu’il me rappelle les cinq étapes du processus de « dénationalisation » imaginé par Ismaïl Kadaré dans La Niche de la honte : 1-suppression physique de la rébellion, puis 2-de son idée, puis 3-de la culture, de l’art et des coutumes, puis 4-de la langue, enfin 5-de la mémoire nationale : les catégories sont différentes, mais le schéma est le même. C'est le processus que les Ottomans de Kadaré enclenchaient quand une rébellion faisait mine de défier l’ordre impérial [par "Ottomans", il faut évidemment entendre "système soviétique", qu'il s'agisse de l'original ou de sa caricature albanaise (Enver Hojda), dans laquelle a vécu Kadaré (ajouté le 29 avril 2018)]. A croire que Servigne et Stevens ont lu La Niche de la honte (voir mon billet du 17 juin). Sauf que l’effondrement était sciemment provoqué par la "Sublime Porte", qui restait ensuite intacte.

L'humanité n'aura pas cette chance.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, écologie, défense de l'environnement, pablo servigne, raphaël stevens, comment tout peut s'effondrer, états-unis, isabelle stengers, civilisation thermo-industrielle, combustibles fossiles, civilisation occidentale, beauvois joule, petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, jean-léon beauvois, robert-vincent joule, presses universitaires de grenoble, boeing 747, accords de bâle i, bâle ii, bâle iii, trading haute fréquence, directissime eiger, hans jonas, rapport au club de rome, rapport meadows, empire ottoman, ismaïl kadaré, la niche de la honte, sublime porte, hector berlioz, roméo et juliette, frère laurent

samedi, 14 avril 2018

ECOLOGIE POUR UNE AUTRE FOIS

Ce billet du 4 décembre 2011, remis en ligne aujourd'hui, a été assez amplement remanié (comme on dit dans un autre secteur : "Edition revue et corrigée").

Résumé : ce qu'on appelle la pollution n'est rien d'autre que le produit logique de tous les objets qui nous donnent confort et facilité.

Mais je vais vous dire une bonne chose : la pollution, on n’en parlerait pas si cette façon de vivre était restée confinée et circonscrite. La pollution, on ne saurait même pas ce que c’est. Tu te rends compte, le bonheur ? Au lieu de ça, c'est l'angoisse. Et pourquoi ça, je vous le demande ? Parce que tous les non-occidentaux en ont voulu. Rien que des jaloux. Pas de la pollution : des objets dont nous sommes si fiers. Tu te rends compte, le culot ? Mais c'est la loi : si tu veux les objets, tu prends la pollution dans la foulée, c'est logique et forcé, c'est livré avec. Et plus on se met nombreux à les vouloir, ces sacrés objets, plus grosse elle va devenir, la pollution, c'est logique et forcé. Plus tu consommes, plus tu pollues. C'est proportionnel. Peut-être même que, à certaines conditions, ça peut devenir exponentiel.

Et c'est vrai, si l'usage des objets fabriqués avait été réservé aux habitants de leur aire de production d'origine, en gros et pour résumer, l’Amérique du Nord, l’Europe occidentale, l’Australie et le Japon, je vous le dis, on n'en serait pas là ! Ce qu’on appelait, il n’y a pas si longtemps, les « pays développés ». Mettons un milliard d’individus. Qui vivaient tranquilles à piller la planète en bons pères de familles. Ça pouvait durer encore un peu. Disons quelques siècles sans se faire trop de mouron.

Tandis que là, si tout le monde s'y met, ça ne va plus être possible. Qu’est-ce qui leur a pris, à tous les autres, de les vouloir, ces objets ? Ils vivaient heureux (pas les objets, ballot !). Un mode de vie simple, pas de livres donc pas de littérature écrite, une alimentation frugale, des ambitions modestes pour les enfants, pas d'impôts, une existence « à l’ancienne », héritée des ancêtres. Ils avaient tout, sans avoir nos objets. Bon, ils ne gagnaient pas lourd, mais comme la vie ne coûtait rien ... (remarquez que, à la réflexion, c'est peut-être ça, notre problème : que ça ne leur coûte rien, de vivre : une piste à explorer).

Les femmes gardaient vivants quelques enfants, sur une vingtaine de grossesses. Au moins, la mortalité infantile n’était pas faite pour les chiens. C’était le bon temps. Personne ne se plaignait. C’était comme ça. Quand on excisait, il n’y avait pas vingt clubs de tiers-mondistes huppés et de droits-de-l'hommistes magnanimes pour vous tomber sur le râble et vous faire renoncer à vos coutumes séculaires et barbares.

Notez que, pour la mortalité infantile, c’était du pareil au même chez nous, deux cents ans avant. Je ne sais plus quel médecin anglais a fait faire un bond à la fertilité finale des femmes quand il a enseigné le lavage des mains aux accoucheuses et à ses collègues (je me rappelle, en janvier 1973, mon étonnement et ma légère incrédulité quand j'avais vu l'accoucheur de ma première fille procéder à un très long et très méticuleux lavage des mains, au savon de Marseille et à l'eau froide, dans un lavabo du large et long corridor de l'ancienne Maternité de la Croix-Rousse, désormais ultramoderne). On a appelé ça le progrès. On y a cru. Dans le fond, c’est la médecine européenne qui a inventé la « bombe démographique ».

C’est vrai que l’occident, en même temps qu’il voyait se multiplier les sympathiques « créateurs de richesse », le dollar entre les dents, a vu proliférer les indispensables « grandes âmes » (sens du mot magnanime). Comment, se sont-ils écriés, nous allons chercher chez les sauvages les matières qui nous permettent d’avancer sur la voie du Progrès, et nous les laisserions éloignés des bienfaits de ces avancées ? C’est le moment de leur envoyer la médecine, et puis tiens, tant qu'on y est, le docteur Schweitzer à Lambaréné avec dans ses bagages Raoul Follereau pour lutter contre la lèpre. C'est comme ça et pas autrement qu'on a allumé la mèche de la « bombe démographique ».

La Terre parvient à son 1er milliard vers 1800, à son 2ème vers 1925, à son 6ème en 1999. Elle vient d’atteindre son 7ème milliard (ce sont les chiffres en gros). Aux dernières nouvelles, la Terre, encore toute grosse, aurait déclaré : « Je suis contente, et j’espère faire mieux la prochaine fois ». On se croirait à l’arrivée du critérium de Tence (Haute-Loire) dans les années 1960, quand Fayard arrivait toujours premier. On l’encourage. Et on applaudit très fort. « Tiens bon, la Terre ! Allez, citius, altius, fortius ! », comme aurait dit Coubertin ou son copain curé.

Donc, le monde non occidental vivait très bien comme ça. Disons qu'il vivait. Et puis le monde occidental a débarqué avec sa médecine. Accessoirement et en même temps, il a voulu apporter l’occident en personne. Autrement dit, en plus de la médecine, les objets, le goût des objets modernes, ceux qui marchent à l’électricité et à l'essence, ceux qui sortent des usines.

C'est qu'il fallait bien apporter la médecine au Tiers-Monde pour transformer les populations démunies, d’abord en autant de clientèles en bonne santé, ensuite en clientèles solvables. Parce que les usines occidentales crachaient leurs objets à jet continu et que les marchés des pays développés étaient saturés. Il fallait élargir à tout prix.

On a donc imaginé toutes sortes de « marchés potentiels » pour écouler tous ces surplus. Hannah Arendt explique ça très bien dans Les Origines du totalitarisme (deuxième partie, je crois, celle sur l’impérialisme). Elle intitule d’ailleurs drôlement un paragraphe « Embarras suscités par les droits de l’homme ». Vous m’excusez de la remettre sur le tapis, c’était juste en passant. De toute façon, ce n'est pas tout à fait ça qu'elle dit.

L’occident a donc exporté l’occident, partout où c’était possible, ce qui veut dire « partout ». L'occident a implanté l'occident dans le monde. Le monde s’est occidentalisé dans la foulée. Et la foulée, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a continué. Et il faut le comprendre, le monde, il a voulu « vivre à l’occidentale ». C'est-à-dire avec l'électricité, l'essence et l'eau courante. Et quand l'Amérique a pris la tête de l'occident, tout le monde s'est mis à vouloir adopter l' « american way of life ». Ben oui : un Progrès décisif, pour le coup, mais une Catastrophe.

Surtout l'électricité. Plus de courant ? Rendez compte ? Plus de télévision ! Autant dire plus rien. L'angoisse. Moi, j'en rigole, rien qu'à l'idée de la pléiade d'empaffés qui seraient radicalement privés de montrer leur trombine dans le poste, et d'en toucher les dividendes. Sur la paille, Nagui, Hanouna, Bern, Salamé. Réfléchis : combien de temps passes-tu dans la journée avec quelque chose qui marche à l'électricité ou à l'essence ? Trop. Et l'énergie, électrique ou pétrolière, il faut la produire. Eh oui, les petits enfants, c'est produire et consommer qui se sont mis d'accord pour faire la vilaine pollution.

Vous allez demander s'il est possible de produire sans polluer ? La réponse est oui, mais à deux conditions : d'une part le nombre, la quantité, et d'autre part la simple satisfaction des besoins. Si tu produis juste ce dont tu as besoin, pas de problème. C'est quand l'homme commence à s'ennuyer qu'il se met à éprouver des besoins dont il n'a pas besoin. C'est quand il ne sait plus à quoi elle sert, la vie qu'il vit : il a besoin de se remplir de toutes sortes de choses dont il n'a rien à faire en réalité.

Vivre à l'occidentale, ça veut dire, en réalité, un poste de télévision dans chaque pièce de la maison, des frigos et congélateurs pleins à ras bord, des voitures, des ascenseurs, des téléphones portables, des ordinateurs, et tout le reste. Bref, vous avez compris, le « confort moderne ». Vivre à l'américaine (ou à l'occidentale), ça veut dire : avoir trop.

Y a pas de raison que vous autres occidentaux soyez seuls à posséder tout ça. Tout le monde a droit au trop. Et quand on y réfléchit, on se dit que c’est bien vrai : il n’y a aucune raison rationnelle pour priver de nos bienfaits matériels les six milliards d’hommes qui n’en disposaient pas encore.

Vous avez compris pourquoi la énième conférence sur le climat, qui a lieu en ce moment à Durban, en Afrique du sud, est vraiment très mal partie. On nous dit qu’il faut abonder un fonds mondial pour le climat. D’abord, je demanderai : « Quel argent ? ». Mais l’argent, on en trouve toujours quand c’est important aux yeux des gens importants.

Ensuite, je demanderai : « Au nom de quelle raison et de quel principe l’occident empêcherait les pays pauvres (et les pays avancés des pays pauvres, les désormais fameux B.R.I.C.S.) d’accéder au même degré de bonheur matériel qu’il a pour son compte atteint autour de 1900 ou 1920 ? ».

La plaidoirie est remarquable, non ? Merci pour l'orateur. C’est entendu, tout le monde a le droit d’être trop riche et de consommer bien au-delà de ses besoins, exactement comme les occidentaux. Il n’y a pas de raison. Comme ça, l’extraction forcenée des ressources (étape nommée « au départ ») va s’élargir et devenir furieuse, puis tonitruante, et la poubelle (étape nommée « à l’arrivée ») va se rétrécir, puis devenir minable. Et l'humanité va y élire domicile, dans la poubelle. Ce qu'elle a un peu commencé à faire.

Vous savez comment ça va finir, en toute logique ? Les étapes « au départ » et « à l’arrivée » vont se confondre. Concrètement, ça va donner quoi ? Ben, ça me paraît évident. Quand l’extraction forcenée va arriver dans le mur, eh bien c’est tout simple, elle va extraire directement ce qui se trouve dans la poubelle. C'est pour ça que le recyclage a l'avenir devant lui. Pierre Dac, alias Sar Rabindranath Duval, poursuit illico : « Mais il l'aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour ».

Oui, elle va extraire directement dans la poubelle le carburant qui actionne la production de produits. J’appellerais volontiers ça « la planète autophage ». Sauf que c’est ceux qui s’agitent dessus qui vont creuser le sol sous leurs propres pieds. Je vois bien les dessins d’un nommé Granger qui dessinait dans les années 1970. Un genre d’humanité autophage.

Il a même dessiné les pochettes des premiers disques du génie musical que le monde entier nous envie : Jean-Michel Jarre (ci-dessus Oxygène, 1976, 18 millions d'exemplaires vendus dans le monde). Bon, c’est vrai qu’il fait plutôt dans l’esbroufe et le spectaculaire que dans le musical, ne parlons même pas de l’artistique, mais Michel Granger, en dessin, ça reste une pointure. Je ne sais pas ce qu’il est devenu.

L’objectif, c’est que sept, puis neuf milliards d’humains puissent vivre « à l’européenne ». Non, ce serait injuste : autorisons-les à vivre « à l’américaine ». A l'européenne, il faudrait juste trois planètes identiques pour que ça soit viable. A l'américaine, c'est cinq planètes, qu'il faudrait. Comme ça, ce sera plus net.

C’est bien vrai, finalement, que l’occident (américanisé jusqu'à l'âme) est schizophrène. D’un côté, l’économie, la richesse, le progrès, le confort, la croissance, la technique. De l’autre, les principes, la justice, les droits de l’homme, les grandes âmes (« mahatma », en hindi), l'humanitaire et la charité publique, internationale et "sans frontières". D’un côté, la liberté (de s’enrichir). De l’autre, l’égalité et la justice. On est donc devant cette belle équation à résoudre : comment continuer à croître, tout en voulant imposer la justice ?

Drôle de paradoxe, quand même : liberté + égalité = planète invivable. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre ? Et si vous ajoutez le troisième terme, la fraternité, je crois que c'est plutôt une sorte de guerre qui se profile à l'horizon, vous ne croyez pas ?

Je la vois déjà, la planète à 9 milliards d’hommes égaux en richesse à l’Américain moyen d’aujourd’hui. Allez, gardons le sourire. Plus ce sera rapide, moins ce sera douloureux. C'est déjà ça de gagné.

On pensera à l'écologie la prochaine fois. Ou alors une autre fois. Ou alors ...

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, civilisation occidentale, amérique, europe, bombe démographique, tiers-monde, tiers-mondisme, droits de l'homme, démographie, progrès, gérard lauzier, hannah arendt, les origines du totalitarisme, conférence de durban, jean-michel jarre, liberté égalité fraternité, albert schweitzer, raoul follereau, schweitzer lambaréné

vendredi, 19 juin 2015

L'ANARCHIE DES VALEURS 2

2/2

De toute façon, je crois que les subtilités conceptuelles des « penseurs » sont de fort peu d’effet sur le concret des humains, vu que la pensée de la chose vient toujours après l’existence de la chose. En gros, si vous voulez, le penseur arrive comme les carabiniers (après la bagarre), pour essayer, tant bien que mal, de reconstituer les faits. Le penseur court après le réel, après l’histoire en train de se faire. Il est une sorte de flic : il vient sur les lieux du crime, pour tenter de donner une signification au drame de l’existence. Bien sûr, ça peut être utile. Et puis on ne sait jamais : ça peut rassurer ceux qui restent.

De toute façon, je crois que les subtilités conceptuelles des « penseurs » sont de fort peu d’effet sur le concret des humains, vu que la pensée de la chose vient toujours après l’existence de la chose. En gros, si vous voulez, le penseur arrive comme les carabiniers (après la bagarre), pour essayer, tant bien que mal, de reconstituer les faits. Le penseur court après le réel, après l’histoire en train de se faire. Il est une sorte de flic : il vient sur les lieux du crime, pour tenter de donner une signification au drame de l’existence. Bien sûr, ça peut être utile. Et puis on ne sait jamais : ça peut rassurer ceux qui restent.

Pour ce qui est des valeurs, donc, à quoi les hommes peuvent-ils se raccrocher ? Du livre de Valadier, je retire trois possiblités. Soit on assiste à la « guerre des dieux » : mon absolu n’est pas ton absolu, la solution c’est qu’on se foute sur la gueule, et que le plus fort gagne. Soit on s’en remet à la Raison du devoir de fonder les valeurs, et dès lors, c’est la Science qui est chargée de régler la question morale (et ce n'est pas de la tarte !). Soit encore on fait du sujet la source unique de la valeur, et l’on débouche sur un relativisme généralisé, qui interdit de penser qu’il puisse y avoir une « communauté humaine ». Ceci dit pour simplifier, pour résumer et pour traduire. Et finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Pourquoi les gens s'embêtent-ils à emberlificoter ? Mais on n'y peut rien : les complications sont là.

On le voit : c’est la bouteille à l’encre ajoutée au combat de nègres dans un tunnel. On peut aussi penser au tableau « Récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la Mer Rouge », d'Alphonse Allais, immortel précurseur des monochromistes Kazimir Malevitch, Yves Klein et consort. On y voit toujours aussi clair.

Archimède disait, paraît-il : « Donnez-moi un point fixe, et je soulève l’univers ». Mais il n’y a pas de point fixe. Le monde humain est en constant mouvement. C’est Montaigne qui le dit : « Le monde n’est qu’une branloire perenne. Toutes choses y branlent sans cesse : la terre, les rochers du Caucase, les pyramides d’Ægypte, et du branle public et du leur. La constance mesme n’est autre chose qu’un branle plus languissant. Je ne puis assurer mon object. Il va trouble et chancelant, d’une yvresse naturelle » (Essais, III, 2, chapitre « Du repentir »). A quoi se raccrocher, donc ? Sur quoi l’ensemble des hommes peut-il espérer se mettre d’accord ?

Ce n’est pas évident. Paul Valadier lui-même, après avoir noté : « … la situation ontologique ainsi atteinte est plutôt celle de l’ "aliénation" (Arendt), du désarroi et du déboussolement de l’homme », écrit : « Parce qu’il ne peut plus adhérer à la problématique ancienne, si admirable qu’elle ait été, et parce qu’il ne peut y adhérer pour des raisons structurelles, non pas nécessairement par immoralisme ou par dédain de Dieu ou de la tradition, il est renvoyé à lui-même en tant que source de valeur, évidemment relative, mais comme seul levier d’Archimède à partir duquel soulever désormais son monde » (p. 55-56).

Faut-il se référer à des valeurs ? Il n’est même pas évident que ce soit nécessaire. Je dis une énormité, c’est certain, mais si on regarde le monde actuel, on ne voit que frénésie : l’économie en folie, la soif de pouvoir, tout est bon pour provoquer des conflits, des guerres, la mort. Discute-t-on avec tyrans et dictateurs pour autre chose que faire des affaires ? Pour discuter, il faudrait que la tyrannie soit fondée sur la Raison, le logos. On sait ce qu'il en est.

Tous les raisonnements ne m’enlèveront pas de l’idée que ce qui prime dans le monde (et ça ne date pas d’aujourd’hui), ce sont les rapports de forces. On aura beau tenir à Al Baghdadi des discours pertinents, forts et argumentés, il est probable que Daech continuera à terroriser les populations tombées en son pouvoir. Hors de l'état de paix, la Raison perd tous ses droits. Le livre de Valadier, fondé sur l'hypothèse que le monde est civilisé, reste muet au sujet des rapports de force.

Curieusement, Paul Valadier réintroduit dans son dernier chapitre l’universel qu’il avait semblé fuir jusque-là : « Seule la "nature" ou la raison universelle offre un recours suprahistorique, et par là même non violent, puisqu’elles illuminent d’une lumière qui irradie en tout homme » (p. 172). Il s’en prend alors à diverses façons de contester l’universalisme, que ce soit le « relativisme moral » (p. 178) : « … tes choix relèvent de toi seul, personne d’autre ne peut et ne doit en juger (…) tu ne dois rien imposer aux autres car leur vie est leur affaire … » (synthèse percutante des croyances des générations les plus actuelles), ou l’Américain Richard Rorty (libertarien jusqu'à l'extrémité des paturons, si j'ai bien compris), dont j’avoue que j’ai découvert le nom à la page 180 du bouquin, mais qui ne laisse pas que de tracer un sillon mortifère là où il passe.

Bref, Paul Valadier offre dans son dernier chapitre un véritable plaidoyer pour l’universalité de certaines valeurs, même si : « Il n’y a pas de position de surplomb à partir de laquelle certains, occidentaux ou non, pourraient juger et trancher en toute certitude » (p. 205). Ce n’est pas un hasard s’il cite Montaigne (encore lui !) : « Chaque homme porte la forme entiere de l’humaine condition » (Essais, III, 2).

Il va même jusqu’à s’appuyer sur des propos d’Eric Weil, qui soutient que, puisque la tradition européenne et occidentale est la seule qui ait été capable de se critiquer elle-même, elle est une « Tradition qui ne se satisfait pas de la tradition (…), notre tradition est la tradition qui met sans cesse en question sa propre validité, qui à chaque moment de son destin historique a eu à décider, et continuera d’avoir à décider, ce que nous devons faire pour nous rapprocher de la vérité, de la justice, de la sagesse » (p. 202). Et Valadier de conclure : « Or l’universel, n’est-ce pas essentiellement cette recherche permanente et jamais assurée de la justice et de la sagesse ? » (ibid.). C’est évidemment conceptuellement magnifique. Je note juste qu’il y a un peu de pain sur la planche.

Tout ça pour ça, donc : pour arriver à l’éloge de l’esprit critique. Pour réaffirmer, si j'ai bien compris, la supériorité de la vision européenne et occidentale du monde. De quoi se demander à quoi peut servir un tel livre : c’est bien joli de s’interroger sur des concepts, mais j’ai parfois l’impression, quand je me risque dans ce genre d’entreprise, de perdre le contact avec la réalité tangible.

Plus je regarde la réalité catastrophique, plus j'ai tendance à regarder d'un œil goguenard quelqu'un qui intellectualise. Il est possible, je l'ai dit, que ce soit une infirmité.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, civilisation occidentale, politique, france, littérature, paul valadier, christianisme, église catholique, l'anarchie des valeurs, éditions albin michel, religions, alphonse allais, kazimir malevitch, yves klein, monochrome, montaigne, essais de montaigne, al baghdadi, daech, richard rorty, éric weil