mardi, 16 juin 2020

MACRON LE VERBEUX ...

... ou : LA VOIX DU TAMBOUR.

Résumé du contenu concret du discours solennel d'Emmanuel Macron à la télévision le dimanche 14 juin 2020.

Bande-son Marseillaise, et puis :

« Française, Français, mes chers compatriotes,

Bla [ * % < & # ] bla

bla , ( ) ~~ = µ ^ + bla

bla $ £² ! > ¨ ¤ § / bla

bla @ | { x } y w bla.

Vive la République ! Vive la France ! »

Et ça dure à peu près vingt minutes. Fermez le ban.

***

Je suis de l'avis de Thomas Piketty, interviewé sur France Inter le 15 juin (hier, 10') :

« Oh ben, il n'a pas dit grand-chose, hein, je dis ça, c'est pas pour être méchant » (citation textuelle).

Un chef d'Etat, ça ? Un homme d'Etat ? Non mais laissez-moi rire ! Emmanuel Macron est un

ÇA FAIT BEAUCOUP DE BRUIT,

MAIS IL N'Y A RIEN A L'INTÉRIEUR.

Et ce n'est pas d'hier que je le dis, comme on peut le voir ici, 1 octobre 2017 : "Il plastronne. Il claironne. Il klaxonne" [je me cite] ; ou ici, 15 mars 2019 : "Ni un intellectuel, ni un homme d'Etat, mais un technocrate", dit Myriam Revault d'Allonnes dans le livre de François Ruffin, Ce Pays que tu ne connais pas ; « Il parlait très bien, singeant le langage universitaire à la perfection, mais c'était au fond assez creux », dit Jean-Baptiste de Froment, son ancien condisciple d'Henri IV). J'ajouterai : un technocrate qui a le verbe facile.

Conclusion : Macron est un verbeux. Un homme non de faits, d'actes ou de choses, mais de mots. Une baudruche. Une bulle de savon.

Et puisqu'il n'y a pas de raison que ça change, je ne change rien à ma formule de 2017, empruntée au perroquet Laverdure de Zazie dans le métro (Raymond Queneau) :

« Macron, tu causes, tu causes, c'est tout ce que tu sais faire ».

Je commence à trembler en pensant au duel Macron/Le Pen à la présidentielle de 2022.

En attendant, je tremble à propos de ce qui attend les personnels de l'hôpital public tout au long de ce "Ségur de la Santé" qui a fait autant de promesses que le "Grand Débat" et qui, n'en doutons pas, les tiendra de la même manière : en forme de bras d'honneur.

***

Accessoirement, j'en veux énormément aux journalistes (France Culture, France Inter) qui se font servilement les porte-voix de la parole officielle en général, et présidentielle en particulier.

Avant le discours, on entend : « Attention, le président va parler ». Avant le discours, les journalistes bien "introduits" se mettent à frétiller comme de petits poissons autour des "proches" du président ou des "personnes bien informées" pour ensuite vous faire part à l'antenne des "fuites" qu'ils ont obtenues, sans aucun doute en exclusivité (mais une exclusivité collective).

Après la retransmission, de savants commentateurs (politistes, sondeurs, observateurs, profs à Sciences-Po. ; résumons-nous : baudruches au carré) viennent alors vous paraphraser avec moult détails explicatifs ce que vous devez retenir de ce que vous venez d'entendre.

Non mais franchement, qu'est-ce que c'est que ce journalisme-serpillière ? J'hallucine quand je vois le poids dans les informations des "journalistes politiques" qui délaient à longueur de bulletins des discours pour disséquer des discours.

J'imagine que cette lourde dérive de toute une profession reflète la montée en puissance des conseillers en communication et des attachés de presse qui œuvrent auprès des gens au pouvoir et qui bombardent la presse de messages destinés à faire mousser dans les médias et dans l'opinion publique l'action des politiques qui les emploient.

Quelle déchéance ! Quel avilissement du métier !

Plus je regarde la société dans laquelle je vis, plus je sens s'accumuler mes colères.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emmanuel macron, françois ruffin, myriam revault d'allonnes, perroquet laverdure, zazie dans le métro, raymond queneau, marine le pen, rassemblement national, thomas piketty, france inter, ruffin ce pays que tu ne connais pas, journal fakir, france, politique, société, président de la république, journalistes, journalisme, france culture

samedi, 15 juin 2019

ECOLOGIE = ANTICAPITALISME 2/2

2

Donc l’anticapitalisme dont je parle n'est en rien "communiste", mais exclusivement écologique, et l'écologie authentique dont je parle est exclusivement anticapitaliste, sachant qu'il ne s'agit ici en aucune manière d'un choix "politique" au sens pépère (= gauche/droite), tout au plus d'un choix politique, au sens où l'entendaient les Grecs, impliquant la décision de tout le corps social dans le choix de son organisation et de son mode de vie.

Car le seul, l'unique, l'exclusif coupable des crimes écologiques actuels (pillage des ressources, destructions innombrables, poubellisation généralisée, ...), c'est le capitalisme industriel et productiviste. Et ce brillant résultat a été vendu à l’humanité grâce à un argumentaire où scintillaient toutes les promesses miraculeuses : l’arracher à la malédiction biblique de la souffrance et du travail, et lui apporter tout à la fois bonheur, prospérité, confort et raton laveur.

L’économie capitaliste a atteint cet objectif, inutile de le nier, et chacun (moi compris) est heureux ou désireux de profiter de ses apports. Au passage, c'est fou ce qu'elle a pu inventer et fabriquer en matière de ratons laveurs superflus et inutiles, pour amuser, divertir, détendre, détourner l'attention, etc. Et s'enrichir. Je veux évidemment parler des "gadgets" et autres marchandises sans utilité, le raisonnement étant fondé sur : « Qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver à leur vendre ? ».

Cette réussite a été rendue possible par l’invention de toutes sortes de moteurs, je veux dire de moyens de produire de la force (vapeur, pétrole, électricité, …) par des moyens artificiels (je fais abstraction du moulin à vent, de la voile ou de la roue à aube, qui ne faisaient qu’utiliser – intelligemment – l’énergie produite par la nature). Avec le moteur, l’homme a forcé la nature à lui donner infiniment plus que ce dont elle était capable spontanément.

Bien sûr, un moteur consomme le potentiel énergétique qu'on lui injecte, et la quête effrénée de sources d'énergie qui en découle est une partie cruciale du problème actuel. Toute la civilisation actuelle repose sur le moteur et son carburant. C'est sur le moteur que l'humanité a fait retomber l'essentiel de la quantité de travail. Enlevez le moteur, que reste-t-il ? Tout le monde à la réponse : de combien de moteurs nous servons-nous dans une journée ?

Le capitalisme a donc réussi, mais d'une part en réservant tous les fruits de la récolte à une infime minorité de privilégiés (pays "riches"), et d'autre part en prenant soin, tout au long de son développement, de glisser sous le tapis toutes les saloperies que la machine qu’il avait mise en route jetait à tous les vents, dans toutes les eaux, dans tous les sols et dans tous les êtres.

Il y a maintenant plus d’un demi-siècle que de grands illuminés (la liste est connue) ont été assez perspicaces pour voir que le "développement" étendu à tous les pays conduisait à une impasse, que le tapis n'était plus assez grand pour tout cacher, et que les saloperies commençaient à déborder par tous les pores de la nouvelle civilisation. Ils furent aussi assez inconscients pour proclamer cette vérité à la face du monde, en tenant pour négligeable de passer pour des rigolos ou des faux prophètes. C’est pourtant eux qui avaient raison, c’est aujourd’hui avéré. Et il est sans doute trop tard pour remédier à la folie qui a produit la catastrophe à laquelle nous assistons sans trop nous en formaliser encore (ça commence à remuer vaguement, mais concrètement ? et à quel rythme ?).

Le capitalisme productiviste et technico-industriel s'est imposé il y a deux siècles. A partir de là, il a répandu le Mal (la démesure). Nos ancêtres y ont goûté : ils ont trouvé le Mal délectable, ils en ont vu les bienfaits présents, les bénéfices futurs et, pour tout dire les « progrès » promis à l’humanité. Ils ont donc accueilli le Mal à bras ouverts, avec joie et fierté, persuadés d’œuvrer pour le Bien. Ils ont bu jusqu'à l'ivresse le philtre d'amour du progrès technico-industriel offert par Méphisto (voir le second Faust, je ne sais plus dans quelle scène), qui devait rendre l'humanité puissante et invulnérable. Tragique erreur.

Et nous-mêmes en sommes tellement gorgés qu’il est devenu indissociable de notre être. Qu'il est devenu notre chair, notre nature, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Nous respirons capitaliste, nous mangeons capitaliste, nous buvons capitaliste, nous forniquons capitaliste, nous déféquons capitaliste, nous dormons capitaliste, nous éduquons capitaliste, nous pensons capitaliste, etc. La moindre de nos cellules est capitaliste jusqu'au noyau. Comment logerait-on un écologiste dans ce milieu hostile ?

En un mot : chacun de nous est tout entier capitaliste, de la tête aux pieds, du sol au plafond, du cœur à la peau, du fond à la surface et de la naissance à la mort. Mieux : chacun de nous (y compris moi) est en soi un capitalisme en réduction, puisqu'il en est le produit, et militant avec ça, puisque le fait de consommer alimente le système (comment faire autrement ?). Chacun de nous se trouve dès sa naissance petit porteur de tout le capitalisme. Chacun de nous devient dès lors une parcelle vivante du système capitaliste.

Nous n'avons pas le choix : au mieux, complices taraudés par le doute ; au pire, partisans enthousiastes. Qu'ils soient velléitaires ou résolus, portés par la mauvaise conscience ou par la haine, tièdes ou bouillants, qu'ils aient la ferme intention de détruire le capitalisme ou qu'ils travaillent à le corriger ou à l'améliorer, les ennemis du système sont eux aussi pris dans le système, et du coup sont bourrés de contradictions.

Je veux dire que nous sommes tous si intimement imprégnés de ce que le capitalisme a fait du monde et des hommes qu’il est absolument inenvisageable de nous enlever la moindre parcelle du système sans nous arracher un morceau vital de chair. Nous hurlerions sous la torture. Il suffit pour s’en rendre compte de voir ce que nous coûtera l’abandon de misères telles que les touillettes, les cotons-tiges, et tous les objets en plastique à usage unique. Ne parlons pas du smartphone.

Alors dans ces conditions, tout ce que proposent sincèrement les gens conscients, actifs et responsables pour que le pire n’arrive jamais, tous les appels aux gouvernants, aux puissants, aux industriels et même aux individus, tout cela n’est que poudre de perlimpinpin, miroir aux alouettes, faux espoirs et charlatanerie. Tous les « Discours de Politique Générale » de tous les Edouard Philippe auront beau se « teinter de vert » (« Plus personne n’a aujourd’hui le monopole du vert ! », a-t-il textuellement scandé le 12 juin), on restera très loin du compte. Je dirai même : à côté de la plaque.

Et le succès de Yannick Jadot aux élections européennes reste, sur le planisphère des activités humaines, une voie de garage, même s'il indique la persistance d'un sentiment de culpabilité des populations à l'égard de la nature naturelle (enfin, ce qui en subsiste) : à quel taux de probabilité s'élèvent ses capacités d'action efficace ? Ses possibilités de transformer l'existant ? Combien sont-ils, les Verts, au Parlement européen ? Et qu'est-ce que le Parlement européen, dans le vaste chaudron de la mondialisation ?

***

Cette hypocrisie générale, ce mensonge n’est plus de mise. Thomas Piketty a bien raison d'intituler sa chronique du Monde du 9 juin 2019 "L'illusion de l'écologie centriste". Malheureusement, il se contente d'observer les jeux de vilains des politicards en présence, du coup la portée de son papier en souffre. Ce n’est pas de demi-mesures, d'accommodements courtois, de corrections à la marge, de remèdes de surface que l’humanité a besoin : ce serait d’un retour radical et volontaire à une conception raisonnable de tous nos rapports avec le monde. Carrément l'utopie, quoi !

C’est précisément cette conception que nous avons perdue et oubliée depuis deux siècles : nous avons quitté sans retour le monde ancien. Et malgré tous les hypocrites "c'était mieux avant" ou "c'était le bon temps", nous nous félicitons à chaque instant, par nos gestes mêmes, du fait que ce monde ancien nous soit devenu étranger (ringard, vieillot, suranné, etc.). Si par extraordinaire nous décidions de retrouver ce mode de vie (frugalité, sobriété, etc.), l’événement serait d’une violence insoutenable (y compris pour moi).

Vous imaginez la quantité astronomique de travail qui nous retomberait sur le dos ? Ce serait une conversion infiniment douloureuse. De façon plus réaliste, je crois que la perte est définitive et irréversible : on n'arrête pas une machine qui a les dimensions de la planète et qui régente l'existence de (presque) tout le monde..

Et si beaucoup de gens souhaitent "faire des gestes pour la planète" (nous culpabilisons), personne n'a vraiment compris. Je veux dire que personne n'est prêt (moi compris) à perdre tout ce qu'il faudrait pour retrouver l'équilibre perdu. Parce que ce serait individuellement trop coûteux. Sans même parler des efforts constants du système pour accroître sa puissance et son emprise, personne ne peut s'extraire de l'engrenage, même les écologistes convaincus, qui aiment se raconter de belles histoires (consommer "bio", circuits courts, agriculture raisonnée, permaculture, etc.). A quelle hauteur s'élève leur refus du système ? Leurs concessions au système ? Tout ça ressemble à : « Encore quelques minutes, monsieur le bourreau ! ».

Il nous faudrait réapprendre tout ce que nos ancêtres connaissaient par cœur. Dans quelle école apprendrions-nous aujourd’hui ce dont nous nous sommes dépouillés avec soulagement et enthousiasme il y a deux siècles et dont nous avons perdu la mémoire ? Comment trouverions-nous, sept milliards que nous sommes, un terrain d’entente avec la nature, avec la planète, avec le monde, bref : avec les nécessités irréductibles de la nature et des éléments ?

Quel coup de baguette magique nous inculquerait le sens et le respect des limites à ne pas dépasser, que l’humanité a respectées pendant pas mal de millénaires, et dont nous avons fait en deux cents ans des guenilles indignes d’être portées, que nous avons jetées aux orties ? L'humanité présente éprouve une haine viscérale des limites, comme le montrent à profusion les inventions des "créateurs culturels" dans leurs spectacles où fourmillent la transgression, l'attentat aux tabous, le franchissement des limites. Après toutes les Déclarations des droits humains, à quand la signature solennelle de la Déclaration Universelle des Limites Humaines ?

L’humanité présente est une Cendrillon qui n’a pas entendu les douze coups de minuit : il nous reste la citrouille, les rats et les trous dans la pantoufle de vair. Grâce à la machine du capitalisme industriel et productiviste, l’humanité retournera dans son taudis avec les pieds écorchés.

Malheureusement, il nous reste quand même, indéracinable, le rêve de la splendeur du palais princier, le rêve des vêtements chamarrés du bal de la cour. Il nous reste le rêve du bonheur définitif, le rêve de l’abondance des biens, le rêve des fontaines où coulent l’or de nos désirs et les diamants de la certitude de pouvoir les assouvir : la créativité humaine (l'innovation technique) reste pour nous infinie, et nous n'avons ni les moyens ni l'envie d'inverser le cours de l'histoire.

L’humanité présente rêve. Elle vit dans un conte de fées. Elle a fait de la planète un Disneyland géant en même temps qu'une poubelle, et n’envisage à aucun prix d’en sortir. L’humanité, qui a les pieds dans la merde, ne renonce pas à ses rêves sublimes, et ce ne sont pas les écologistes qui la réveilleront. La réalité l’attend au coin du bois.

« La mort lui fit au coin d'un bois le coup du père François ».

"Grand-père", Georges Brassens.

En résumé, si, pour être écologiste, il faut détruire le capitalisme, il faudrait en même temps dire comment on fait. Jusqu'ici, le capitalisme a régulièrement prouvé qu'il était increvable : il a tout digéré, y compris ses pires ennemis. Paul Jorion déclarait assez justement que les capitalistes ne feraient quelque chose pour sauver la planète que si ça leur rapportait. Autrement dit : aucune issue. Tant que l'écologie ne consiste qu'en pratiques fort sympathiques, mais infinitésimales, soigneusement montées en épingle par ses partisans, et qu'elle n'a, à part ça, que des mots à opposer au système capitaliste, celui-ci peut dormir tranquille : il ne sera pas dérangé.

Moralité : être écologiste aujourd'hui, ça n'existe pas. Et ça n'est pas près d'exister.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : changement climatique, écologie, défense de l'environnement, politique, écologistes, yannick jadot, eelv, parti écologiste, énergies renouvelables, développement durable, tri sélectif, biocoop, consommacteur, anticapitaliste, urss, kgb, goulag, communisme, staline, bolchevique, marxisme, collectivisme, npa, nouveau parti anticapitaliste, olivier besancenot, course à la bombe, course à la lune, stakhanovisme, amérique, droits de l'homme, industrialisme, productivisme, lendemains qui chantent, parti communiste, svetlana alexievitch, alexievitch la supplication, pillage des ressources, méphistophélès, goethe, second faust, emmanuel macron, édouard philippe, déclaration de politique générale, journal le monde, thomas piketty, disneyland, georges brassens, paul jorion

mardi, 08 mai 2018

LE MONDE DANS UN SALE ÉTAT

4 juin 2016

4 juin 2016

1

Je ne sais pas si Paul Jorion[1] a raison quand il parle d’un « effondrement général » de l’économie, de l’extinction prochaine de l’espèce humaine et de son remplacement par une civilisation de robots indéfiniment capables de s’auto-engendrer et de s’auto-régénérer. Sans être aussi radical et visionnaire, je me dis malgré tout que la planète va très mal, et que l’espèce qui la peuple, la mange et y excrète les résidus de sa digestion, est dans un sale état.

Beaucoup des lectures qui sont les miennes depuis quelques années maintenant vont dans le même sens. Pour ne parler que des deux ans écoulés, qu’il s’agisse

1 - du fonctionnement de l’économie et de la finance mondiales (Bernard Maris[2], Thomas Piketty[3], Paul Jorion[4], Alain Supiot[5], Gabriel Zucman[6]) ;

2 - de la criminalité internationale (Jean de Maillard[7], Roberto Saviano[8]) ;

3 - des restrictions de plus en plus sévères apportées aux règles de l’état de droit depuis le 11 septembre 2001 (Mireille Delmas-Marty[9]) ;

4 - de la destruction de la nature (Susan George[10], Naomi Oreskes[11], Fabrice Nicolino[12], Pablo Servigne[13], Svetlana Alexievitch[14]) ;

5 - de l’état moral et intellectuel des populations et des conditions faites à l’existence humaine dans le monde de la technique triomphante (Hannah Arendt[15], Jacques Ellul[16], Günther Anders[17], Mario Vargas Llosa[18], Guy Debord[19], Philippe Muray[20], Jean-Claude Michéa[21], Christopher Lasch[22]),

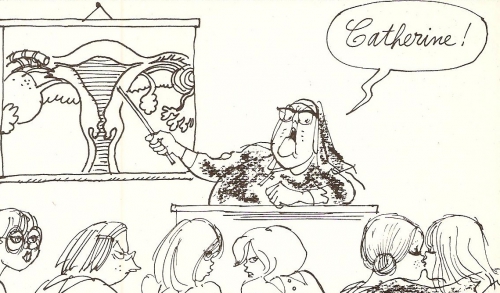

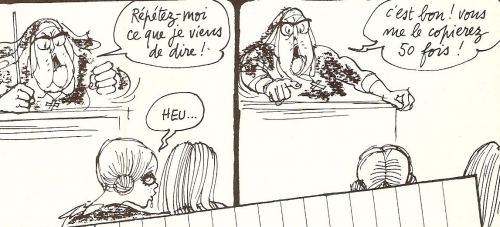

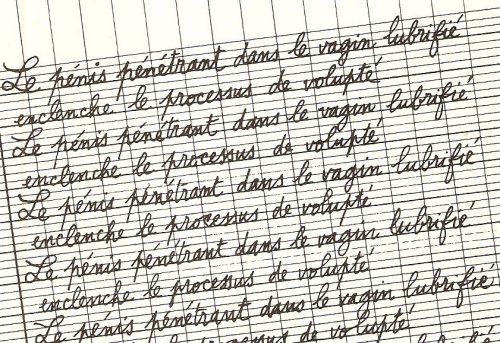

[Aujourd'hui (8 mai 2018), j'ajouterais la littérature, avec évidemment Michel Houellebecq en tête de gondole, mais aussi la bande dessinée : j'ai été frappé récemment par l'unité d'inspiration qui réunit Boucq (Bouncer 10 et 11) ;

Derrière son drôle de masque, la dame à l'arrière-plan, dirige un clan d'amazones impitoyables, qui capturent toutes sortes d'hommes pour qu'ils les fécondent, et pour leur couper la tête juste après l'acte. Et ce n'est que l'une des nombreuses joyeusetés rencontrées.

Hermann (Duke 2) ;

Yves Swolfs (Lonesome 1) ;

et d'autres dans un déluge de sang, de violence, de cruauté gratuite et de bassesse dont j'ai bien peur que, sous le couvert de la fiction et du western, ils nous décrivent, avec un luxe de détails parfois à la limite de la complaisance, ce que certains philosophes et sociologues appellent un très actuel "grand réensauvagement du monde". La représentation de plus en plus insupportable et violente d'un monde fictif (je pense aussi à certains jeux vidéos) n'est-elle pas un reflet imaginaire d'une réalité que nos consciences affolées refusent de voir sous nos yeux ?]

quand on met tout ça bout à bout (et ça commence à faire masse, comme on peut le voir en bas de page), on ne peut qu'admettre l’incroyable convergence des constats, analyses et jugements, explicites ou non, que tous ces auteurs, chacun dans sa spécialité, font entendre comme dans un chœur chantant à l’unisson : l’humanité actuelle est dans de sales draps. Pour être franc, j’ai quant à moi peu d’espoir.

D’un côté, c’est vrai, on observe, partout dans le monde, une pullulation d’initiatives personnelles, « venues de la société civile », qui proposent, qui essaient, qui agissent, qui construisent. Mais de l’autre, regardez un peu ce qui se dresse : la silhouette d’un colosse qui tient sous son emprise les lois, la force, le pouvoir, et un colosse à l’insatiable appétit. On dira que je suis un pessimiste, un défaitiste, un lâche, un paresseux ou ce qu’on voudra pourvu que ce soit du larvaire. J’assume et je persiste. Je signale que Paul Jorion travaille en ce moment à son prochain ouvrage. Son titre ? Toujours d’un bel optimisme sur l’avenir de l’espèce humaine : Qui étions-nous ?

Car il n’a échappé à personne que ce flagrant déséquilibre des forces en présence n’incite pas à l’optimisme. Que peuvent faire des forces dispersées, éminemment hétérogènes et sans aucun lien entre elles ? En appeler à la « convergence des luttes », comme on l’a entendu à satiété autour de « Nuit Debout » ?

[8 mai 2018. Tiens, c'est curieux, voilà qu'on entend depuis des semaines et des semaines la même rengaine de l'appel à la convergence des luttes. C'est un mantra, comme certains disent aujourd'hui : une formule magique. Ce qu'on observe dans certains cercles contestataires, c'est plutôt la convergence des magiciens, sorciers, faiseurs-de-pluie et autres envoûteurs : ils dansent déjà en rond en lançant les guirlandes de leurs grandes idées et des incantations incantatoires autour du futur feu de joie qu'ils allumeront un de ces jours dans les salons dorés des lieux de pouvoir. Eux-mêmes y croient-ils ?]

Allons donc ! Je l’ai dit, les forces adverses sont, elles, puissamment organisées, dotées de ressources quasiment inépuisables, infiltrées jusqu’au cœur des centres de décision pour les influencer ou les corrompre, et défendues par une armada de juristes et de « think tanks ».

Et surtout, elles finissent par former un réseau serré de relations d’intérêts croisés et d’interactions qui fait système, comme une forteresse protégée par de puissantes murailles : dans un système, quand une partie est attaquée, c’est tout le système qui se défend. Regardez le temps et les trésors d’énergie et de persévérance qu’il a fallu pour asseoir l’autorité du GIEC, ce consortium de milliers de savants et de chercheurs du monde entier, et que le changement climatique ne fasse plus question pour une majorité de gens raisonnables. Et encore ! Cela n’a pas découragé les « climato-sceptiques » de persister à semer les graines du doute.

C’est qu’il s’agit avant tout de veiller sur le magot, n’est-ce pas, protéger la poule aux œufs d’or et préserver l’intégrité du fromage dans lequel les gros rats sont installés.

Voilà ce que je dis, moi.

[1] - Le Dernier qui s’en va éteint la lumière, Fayard, 2016.

[2] - Houellebecq économiste.

[3] - Le Capital au 21ème siècle.

[4] - Penser l’économie avec Keynes.

[5] - La Gouvernance par les nombres.

[6] - La Richesse cachée des nations.

[7] - Le Rapport censuré.

[8] - Extra-pure.

[9] - Liberté et sûreté dans un monde dangereux, Seuil, 2010.

[10] - Les Usurpateurs.

[11] - N.O. & Patrick Conway, Les Marchands de doute.

[12] - Un Empoisonnement universel.

[13] - P.Servigne. & Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer.

[14] - La Supplication.

[15] - La Crise de la culture.

[16] - Le Système technicien, Le Bluff technologique.

[17] - L’Obsolescence de l’homme.

[18] - La Civilisation du spectacle.

[19] - Commentaire sur La Société du spectacle.

[20] - L’Empire du Bien, Après l’Histoire, Festivus festivus, …

[21] - L’Empire du moindre mal.

[22] - La Culture du narcissisme, Le Moi assiégé.

09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabrice nicolino, lettre à un paysan sur le vaste merdier, paul jorion, bernard maris, thomas piketty, alain supiot, gabriel zucman, jean de maillard, roberto saviano, mireille delmas-marty, susan george, naomi oreskes, pablo servigne, hannah arendt, jacques ellul, günther anders, mario vargas llosa, guy debord, philippe muray, jean-claude michéa, christopher lasch, houellebecq économiste, les marchands de doute, l'obsolescence de l'homme, la société du spectacle, festivus festivus, bande dessinée, hermann duke, boucq bouncer, yves swolfs lonesome, michel houellebecq

vendredi, 04 mai 2018

LA GOUVERNANCE PAR LES NOMBRES 2

10 septembre 2015

10 septembre 2015

J'ai lu La Gouvernance par les nombres, d'Alain Supiot, professeur au Collège de France. J'en étais resté au "délabrement des institutions", qu'elles soient nationales ou internationales. C'est-à-dire à la déliquescence progressive de la notion de Loi (s'imposant d'en haut à tous de manière égale), au profit de celle de Contrat (horizontalité, bilatéralisme et rapport de forces : c'est le plus fort qui gagne ; mais depuis Le Livre des ruses, on sait qu'il n'y a pas que de la force dans le rapport de forces).

2/2

Qu’est-ce qu’une « institution » ? La structure qui organise la vie commune et en fixe les règles. Chacune est spécialisée dans un domaine. En gros, la justice, la santé, la politique, l’éducation, la protection sociale … En gros, tout ce qui fait ce qu'on appelle une Société, qui lie les individus par un certain nombre de relations et qui encadre la vie de la collectivité dans un certain nombre de règles. Une institution est un facteur de stabilité et de cohésion. Elle sert de point de repère. Inutile de dire que le « délabrement » n’annonce rien de bon, et que la déliquescence qui touche les institutions risque bien d'annoncer celle de la Société. Le « délabrement » annonce l’affaissement de l’Etat, cette instance « verticale » dont les lois permettent à tous les individus d’une population d’être logés à même enseigne sur le plan du droit.

Alain Supiot montre ce que veut dire le passage du « gouvernement par les lois » (principe admis comme venu d’en haut : d’un dieu ou d’une « volonté générale » définissant le « bien commun ») à la « gouvernance par les nombres » (pour résumer : toute relation humaine est fondée sur des éléments négociables) : « On n’attend plus des hommes qu’ils agissent librement dans le cadre des bornes que la loi leur fixe, mais qu’ils réagissent aux multiples signaux qui leur parviennent pour atteindre les objectifs qui leur sont fixés [sous-entendu : par contrat] ». Non plus une Société, mais un « marché total, peuplé de particules contractantes n’ayant entre elles de relations que fondées sur le calcul d’intérêt ». Cette façon de concevoir le collectif, Susan George l’appelle « liberté pour les loups ». A bon entendeur.

A cette façon de s’entendre politiquement pour définir les contours d’une autorité surplombante qui s’impose à tous indistinctement (la Loi, la volonté générale, si je ne m’abuse), s’est substituée l’instrumentalisation de la Loi entre les mains d’un pouvoir, qui n’est plus référé à autre chose que lui-même. La Loi elle-même est devenue un instrument destiné à renforcer un pouvoir, au détriment de l’autorité (deux notions qu’il ne faut pas confondre, cf. Hannah Arendt). Plus rien ne "fait autorité" pour cimenter une collectivité. Une telle population est faite d'individus de moins en moins liés à une totalité.

Alain Supiot parle de l’humilité des législateurs de l’antiquité : ils voulaient des lois en tout petit nombre. Et des lois simples, donc courtes. De plus, ils recommandaient aux générations à venir de n’y toucher, de ne les modifier qu’en prenant d’extrêmes précautions, et seulement en cas de nécessité absolue. Nicolas Sarkozy et François Hollande devraient en prendre de la graine, eux qui bâclent des lois à la petite semaine et à toute vitesse, souvent obèses, au moindre frémissement des faits divers. Trop de lois, et des lois à n’importe quel propos, rien de tel pour disqualifier la notion même de loi.

En théorie, gouverner revient à maintenir la cohésion (l’harmonie) du corps social, et non à parer au plus pressé ou naviguer à vue : « Dire qu’un gouvernement est représentatif, c’est dire que les gouvernés peuvent "s’y reconnaître" ». Or on est passé d’une sorte de « poétique du gouvernement » (p.28) à la recherche d’une « machine à gouverner ». Ce n’est pas d’hier, mais la tendance se précise et devient de plus en plus prégnante. Simplement, la conception d’une sorte de mécanisme d’horlogerie (du moyen âge au Léviathan de Hobbes) a été remplacée par la structure réticulaire élaborée sur le modèle de la cybernétique.

L'apparition dans le langage courant du terme "numérisation" est un révélateur lumineux de l'inexorable processus menant à la "gouvernance par les nombres". Au niveau du quotidien, je pense à l'obsession qui semble guider tous les hauts responsables (politiques, économiques, administratifs, ...) vers un Graal : la "dématérialisation", c'est-à-dire la généralisation du numérique jusque dans les gestes les plus quotidien (en passant, je m'amuse beaucoup à la caisse de magasins de plus en plus nombreux, de voir l'empressement des clients à user pour payer de leur carte bleue dite "sans contact" mais qu'ils posent quand même sur la machine, sans voir de contradiction).

L’effet de la mise en réseau et de la programmation informatique est d’abolir en apparence la relation hiérarchique dans le travail, et de faire émaner la tâche de la tâche elle-même, comme une pure et simple nécessité : le travailleur devient un rouage dans la machine. Il n’est plus le Charlot de la déshumanisation mécanique du travail dans Les Temps modernes, dévoré par celle-ci, mais un objet interchangeable. Une pièce de rechange, si vous voulez.

La fin du livre évoque les conséquences de cette évolution générale des relations humaines dans ce système économique qui exacerbe l’exigence de rentabilité et de productivité. Alain Supiot voit dans la disparition de la Loi au profit du contrat (il parle du « dépérissement de l’Etat ») la promotion d’une nouvelle forme de féodalité.

Je crois qu’il a raison de parler de « liens d’allégeance » (entre individus, entre entreprises et entre Etats), mais j’aurais trouvé plus explicite et parlant de dire « vassalité ». L’allégeance manifeste une sorte de volonté du vassal de servir un suzerain en échange d’une protection. Or dans le système qui s’est mis en place, je ne vois pas où pourrait se situer une quelconque volonté, mais je peux me tromper.

Je pense par exemple aux liens qui existent entre l’Europe et les Etats-Unis : qu’il s’agisse de l’attitude envers la Russie de Poutine ou des relations commerciales entre l’Etat américain et le continent européen, on peut nettement affirmer que ce dernier est à la remorque, obligé de suivre le grand « Allié ». Pour preuve l'amende d'1 milliard de dollars qui vient d'être infligée au Crédit Agricole parce que cette banque a eu le culot de commercer avec des pays placés sous embargo par les seuls Etats-Unis, au motif que les transactions étaient rédigées en dollars. C’est bien d’une vassalité qu’il s’agit, et qui ne résulte pas d’un choix ou d’une décision. C’est bien une telle vassalité que proclamait avec arrogance le titre français de l’ouvrage de Robert Kagan, La Puissance et la faiblesse (Plon, 2003).

Je n’en finirais pas d’énumérer les idées importantes soulevées par Alain Supiot dans La Gouvernance par les nombres, un livre qu’il faut lire impérativement. Je finirai sur la conséquence ultime que laisse entrevoir la fin du règne d’une Loi surplombante qui s’impose à tous sans distinction et l’avènement de la « gouvernance par les nombres ». Si la Loi (principe d’ « hétéronomie ») n’est plus garante de ce qu’on appelle encore le « Bien commun », c’est toute la société qui se fragmente : « Une société privée d’hétéronomie est vouée à la guerre civile ».

Ce que la Commission européenne est en train de négocier avec les Etats-Unis en est un exemple archétypal. Car ce qui est en jeu, c’est la défaite de la souveraineté de ce qui reste de nos Etats : en cas de conflit entre ceux-ci et les grandes entreprises (Google, Monsanto, etc.), les USA voudraient bien que les Européens renoncent à recourir à la justice officielle et s’en remettent à un tribunal arbitral.

Quand on pense à ce qu’a donné l’arbitrage dans l’affaire Tapie, on devine ce que donnerait un arbitrage entre Monsanto (OGM, phtalates, etc.) et l’Etat français si celui-ci continuait à entraver les affaires du géant des biotechnologies. Monsanto ferait tout pour se faire payer lourdement le manque à gagner que des lois restrictives ou prohibitives auraient selon lui engendré. C’est la fin du Bien commun.

S’il n’y a plus de Bien Commun, il n’y a plus que des rapports de forces et des calculs d’intérêts. Cela fait-il une société ? Non.

S’il n’y a plus de Bien Commun, il n’y a plus de société.

Allons-y ! Continuons dans cette voie ! Supprimons la Loi ! Sacralisons le Contrat ! Contractualisons l'existence ! Individualisons à l'extrême les relations sociales ! Jetons le principe d'Egalité à la poubelle ! Tout est négociable ! Rétablissons les droits de la jungle : d'un côté le prédateur, de l'autre la proie !

Liberté pour les loups !

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alain supiot, la gouvernance par les nombres, collège de france, éditions fayard, naomi oreskes, susan george, fabrice nicolino, pablo servigne, paul valadier, thomas piketty, jean de maillard, roberto saviano, extra pure, gomorra, philippe muray, laurent joffrin, paul jorion, jacques ellul, le système technicien, journal le monde, pierre le hir, medef, alena, tafta, ttip, code du travail, nicolas sarkozy, françois hollande, charlie chaplin, les temps modernes charlot, robert kagan la puissance et la faiblesse, russie poutine, monsanto ogm

jeudi, 03 mai 2018

LA GOUVERNANCE PAR LES NOMBRES 1

9 septembre 2015

1/2

A force, d’une part, de suivre d’assez près l’actualité et d’entendre les discours, analyses et autres déclarations de responsables politiques, d’experts et de spécialistes de tout poil ; et d’autre part d'avoir lu un certain nombre d’ouvrages (Naomi Oreskes, Susan George, Fabrice Nicolino, Pablo Servigne, Paul Valadier, Thomas Piketty, Roberto Saviano, Jean de Maillard, Bernard Maris, Günther Anders, Jacques Ellul … : ce n’est pas ce qui manque, mais ce dont on est sûr, c'est que ce ne sont pas des « best-sellers ») qui parlent de l’état du monde (dans des domaines et avec des grilles de lectures très divers, ce qui renforce l'impression d'ensemble, accablante), je finis par ranger tout ce qui pense et qui « cause dans le poste » en deux catégories. On dira ce qu'on voudra, mais un peu de manichéisme aide à clarifier les problèmes et les idées. D'abord les couleurs, ensuite les nuances (et tant pis pour Verlaine et son "Art poétique").

Du côté du Mal, tout ce qui adhère béatement au monde tel qu’il va, que ce soit par foi, enthousiasme ou parce qu’il y a un bénéfice à en tirer ou un pouvoir à exercer (ça, c’est le « mainstream », et ça occupe le terrain, pousse-toi de là que je m'y mette) ; du coté du vrai et seul Bien, tout ce qui voit dans cette marche du monde une forme de « marche au supplice » (Berlioz), un cheminement vers la catastrophe annoncée (dans les médias, ça occupe le strapontin, là-bas, tout au fond de la salle). Le mensonge contre l’effort de vérité. Avec priorité massive au mensonge (langue de bois, baratin, pipeau, « storytelling » et compagnie).

D’un côté la pure et simple propagande produite par les adeptes et les adorateurs prosternés de « l’Empire du Bien » (Philippe Muray), les optimistes fanatiques, adulateurs du temps présent et apologistes serviles du « progrès de l’humanité » genre Laurent Joffrin ; de l’autre le dévoilement et la désintoxication, par les partisans de la lucidité, qui persistent à chercher, dans le magma contemporain, un sens à l’aventure humaine dans un système de plus en plus inhumain. Pris globalement, on est bien obligé de voir que le monde actuel, à beaucoup de points de vue, est dans un état inquiétant. Ceux qui refusent de le voir sont dans le déni du réel : faire de l'individu la base toutes les réflexions sur le monde contemporain, alors même que dans les faits il compte pour virgule de guillemet d'accent circonflexe, cela tient du cynisme le plus méprisant (de quel poids pèse un milliardième de vote dans l'élection du président de la Terre ?).

Je ne connaissais ni le nom de l'auteur, ni les ouvrages d’Alain Supiot. Un petit tour sur le blog de Paul Jorion m’a convaincu de lire La Gouvernance par les nombres (Fayard, 2015). A ceux qui, gavés des discours qui nous chantent les merveilles du monde à venir, veulent décaper le vernis rutilant dont cet horizon est dépeint, je conseille la lecture de ce bouquin. Ils y trouveront la substance du cours que Supiot a donné au Collège de France de 2012 à 2014. Pas à dire, c’est du solide. Mais ça réclame un effort.

Le titre peut sembler énigmatique. Peut-être « par les mathématiques » aurait-il été plus explicite (Condorcet – 1743-1794 – avait envisagé très sérieusement l’application des mathématiques à l’organisation de la société). Dans « nombres », il faut entendre toutes sortes de considérations fondées sur les données chiffrées, à commencer par le règne des statistiques (et autres indicateurs). L’auteur analyse l’évolution des activités humaines vues à travers le prisme de la quantité, de la quantification, du dénombrement. A travers ce prisme, rien de ce qui est humain n’échappe à l’évaluation chiffrée. Et ça fait très peur.

Car autant dire que Supiot examine une tendance de fond du monde actuel, qui enserre progressivement toute l’existence des individus, et dans la diversité de ses facettes. Mais aussi l’ensemble des individus : Alain Supiot décrit ce qu’il faut bien appeler un système, et un système à visée totale. Jacques Ellul avait décrit en son temps, dans une perspective voisine, Le Système technicien (Calmann-Lévy, 1977). Supiot s’efforce de nous éclairer sur l’avènement d’un autre système : le « Marché total » (p. 15). Et ça fait froid dans le dos, quand on sait ce qui se dissimule sous le mot « total ».

Remarquez que sur le fond, je n’ai pas appris grand-chose : il faut être aveugle pour ne pas voir que toutes sortes de menaces se font sentir depuis trois ou quatre décennies, qu’il s’agisse de la planète (voir l’article de Pierre Le Hir dans Le Monde (23-24 août) sur les maux qui affectent toutes les forêts, sans exception) ; des animaux terrestres ou marins (voir, toujours dans Le Monde (22 août) l’article montrant que l’homme est un prédateur jusqu’à quatorze fois plus gourmand que les prédateurs sauvages) ; de l’homme en personne (la liste est trop longue et s’allonge plusieurs fois par jour, il n’y a qu’à lire le journal). Que l’humanité va (mode indicatif, s’il vous plaît) vers le pire, on le savait un peu.

A cet égard, le livre d’Alain Supiot vaut confirmation de cette tendance de fond. Mais ce qu’il apporte de nouveau et de passionnant, c’est un angle d’attaque, une grille de lecture, tout cela dans une impeccable rigueur méthodologique, et avec une incroyable richesse conceptuelle et documentaire. Son « créneau » à lui se situe « au carrefour du droit, de l’anthropologie et de la philosophie » (rabat de couverture). Cela veut dire que l’ouvrage exige un lecteur volontaire, actif, éveillé, attentif et concentré. Au début, cette formule (« gouvernance par les nombres ») paraît fumeuse. Pas pour longtemps.

Dès l’introduction, il résume la problématique : « Le projet de globalisation est celui d’un Marché total, peuplé de particules contractantes n’ayant entre elles de relations que fondées sur le calcul d’intérêt. Ce calcul, sous l’égide duquel on contracte, tend ainsi à occuper la place jadis dévolue à la Loi comme référence normative ». Autrement dit, le système qui se met en place et qui tend de plus en plus à occuper tous les compartiments de l’existence humaine, dans le privé comme dans le public, substitue à la verticalité d’une Loi (Supiot appelle cela l’ « hétéronomie ») qui surplombe les hommes et s’impose également à tous, l’horizontalité du Contrat entre deux « particules » (le terme « particule » me paraît fort bien trouvé).

[Rien de plus américain dans l'esprit, comme le montrent les propos de l'artiste Kerry James Marshall dans l'émission La Grande Table d'Olivia Gesbert le 1 mai 2018 : d'après lui, tout ce qui doit guider l'individu est le calcul de ses intérêts. Rien de plus américain non plus, comme le montre la présidence de Donald Trump, avec les défis que celui-ci lance tous azimuts à la Chine, à la Corée, à l'Iran, à l'Europe même : venez vous mesurer avec moi dans une partie de bras-de-fer, on verra qui est le plus fort. Rien de plus américain que le "bilatéralisme", qui met aux prises deux adversaires (partenaires ? ennemis ? concurrents ?) et qui voit le plus fort gagner.]

Pour illustrer la chose, voir ce qui se passe en ce moment [2015] entre le gouvernement Valls-Hollande et le MEDEF de Gattaz autour de la réforme du Code du Travail (on prévoit de donner la priorité aux "accords de branche" ou aux "accords d'entreprise" sur le respect des normes légales contenues dans le Code du Travail, dont tout le monde s'entend pour dire qu'il est devenu "illisible"). Travailleurs, gare à vous !

Ce nouvel ordre des choses a été pensé, voulu et mis en œuvre par le monde anglo-saxon, disons par les Etats-Unis. Ceux-ci, en effet, préfèrent de très loin passer des accords bilatéraux (ALENA en 1994 avec le Canada et le Mexique, il n’y a qu’à voir le pauvre Mexique vingt ans après ; bientôt TAFTA avec l’Union Européenne, pauvre Europe, déjà que …), plutôt que de se soumettre à des traités contraignant toutes les nations du monde à se référer à des critères universels : il suffit de voir le nombre de traités internationaux que le Congrès US a refusé de ratifier.

[Je le répète : cette tendance américaine à donner la priorité absolue à la relation bilatérale (horizontalité et préférence pour le rapport de forces) et à disqualifier les instances juridiques internationales (verticalité : ONU, OMC, ...) est portée à son comble depuis l'élection de Donald Trump.]

Alain Supiot part d’un constat qui a de quoi effrayer : au lieu d’aller vers « l’avenir radieux prophétisé par les chantres de la fin de l’Histoire et de la mondialisation heureuse », le monde se trouve aujourd’hui face à des crises de toutes sortes (« Montée des périls écologiques, creusement vertigineux des inégalités, paupérisation et migrations de masse, retour des guerres de religion et des replis identitaires, effondrement du crédit, qu’il soit politique ou financier … ») : « Toutes ces crises s’enchevêtrent et se nourrissent les unes les autres comme autant de foyers d’un même incendie. Elles ont un facteur en commun : le délabrement des institutions, qu’elles soient nationales ou internationales ».

Nous voilà fixés.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alain supiot, la gouvernance par les nombres, collège de france, éditions fayard, naomi oreskes, susan george, fabrice nicolino, pablo servigne, paul valadier, thomas piketty, jean de maillard, roberto saviano, extra pure, gomorra, philippe muray, laurent joffrin, paul jorion, jacques ellul, le système technicien, journal le monde, pierre le hir, medef, alena, tafta, ttip, code du travail

mercredi, 21 mars 2018

THERMOMÈTRE HUMANITAIRE

25 octobre 2016

Lettre ouverte à ceux qui pensent que ça va aller mieux.

Pour avoir une idée de l'état de santé du monde, je propose de prendre sa température. Pour cela, pas de meilleur thermomètre que de constater la prolifération des lieux en état d'urgence humanitaire.

Quand il a fondé les « Restaurants du cœur », en 1985, cette structure reposant pour la plus grande part sur la générosité de la population et sur le bénévolat militant, Coluche rêvait du jour où ils seraient appelés à disparaître. Il pensait que ce jour-là, on n’aurait plus besoin de cette béquille conçue pour apporter à ceux qui n’ont presque rien de quoi manger.

Coluche rêvait en effet. Dans sa naïveté (!), il ne voyait pas (ou plutôt faisait semblant) que ce qui était en train de se mettre en place, c’était un système global, pour dire vite, ultralibéral et impitoyable, faisant du commerce des biens le nec plus ultra de la civilisation mondialisée, et de la dérégulation de tout ce qui pouvait l’entraver une nécessité absolue.

Résultat, trente ans après, le nombre des gens qui ont besoin des Restos du cœur a explosé. Plus fort encore : d’autres associations s’y sont mises, comme la Banque alimentaire, en plus de celles dont c’était déjà le « métier » (Secours populaire, Secours catholique, Emmaüs, etc.). La pauvreté en France n’a cessé de croître, pour atteindre en 2013, selon l’INSEE (vérifié sur le site), le nombre ahurissant de 8,6 millions. Et François Hollande nous déclare "les yeux dans les yeux" que « la France va mieux ». Pour s'assurer de la justesse du diagnostic du docteur Hollande, il suffit d'imaginer ce qui se passe le jour où les associations qui s'occupent des pauvres cessent de fonctionner. Pas besoin, j'espère, de faire un dessin.

Même chose dans tous les pays riches : l’anglais a inventé l’expression « working poors » pour désigner ces gens qui parfois ne gagnent pas de quoi payer un logement, et qui habitent dans leur voiture. Résultat, les urgences se multiplient, les intervenants (plus ou moins désintéressés) prolifèrent, les appels aux dons affluent de tous les horizons. Et il suffit de se promener sur le plateau de la Croix-Rousse pour constater que les mendiants de toutes sortes sont de plus en plus nombreux.

Il n’y a pas besoin de lire les 900 pages de Le Capital au 21ème siècle de Thomas Piketty (ce que je ne suis pas mécontent d'avoir pourtant fait) pour savoir que les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres sont de plus en plus criantes, quoi qu’en disent les moyennes obtenues par le moyen des statistiques, qui voudraient nous convaincre que, globalement, « la pauvreté a reculé dans le monde ».

Voilà donc le thermomètre que je propose pour prendre la température de l’état du monde : regarder le nombre des associations humanitaires qui se sont fondées dans le monde, les effectifs des gens qui agissent en leur sein, la taille des populations au secours desquelles elles interviennent. Les humanitaires se démènent comme des diables en Grèce, à Lampedusa, à Calais, et ne savent plus où donner de la tête. Le bénévolat (ce travail gratuit dont Le Monde a souligné récemment qu'il est "créateur de valeur") est en plein essor. J'imagine le jour où un tiers de l'humanité viendra au secours d'un autre tiers, exclusivement composé de victimes d'un troisième tiers, celui des bourreaux. Belle répartition des rôles en perspective.

S’il fallait mesurer la bonne volonté des hommes sur terre, il n’y aurait apparemment aucun souci à se faire, il suffit de regarder le Téléthon, et les innombrables opérations à visée altruiste (par exemple "courir pour elles"). Trois références suffiront à le prouver : 2004 à Sumatra, 2010 à Haïti, 2015 au Népal. La bonne volonté des hommes sur terre est si grande que les canaux acheminant les secours se retrouvent engorgés et les secours eux-mêmes passablement désorganisés. Haïti, à cet égard, fait office de caricature, tant les ONG, les associations humanitaires, l’ONU et autres se sont marché mutuellement sur les pieds dans un désordre proche de l’anarchie.

Ce n’est donc pas un problème de bonne volonté, et l’altruisme a de beaux jours devant lui, quoi qu'on en pense. Mais s’il en est ainsi, il est permis de se demander comment on en est arrivé là.

Comment il se fait que les associations à visée humanitaire ont continué à pulluler et les grandes ONG humanitaires à croître comme des start-up, jusqu’à devenir des multinationales puissantes, opérant leur recrutement de cadres dirigeants dans les grandes écoles, et managées comme des entreprises entrées en concurrence, jusqu’à rendre quasi-automatique aujourd’hui le recours des journalistes à un vocabulaire devenu facile parce qu’il semble évident, mais qui ne l’est pas du tout (« humanitaire », « associations », « ONG »). Et jusqu’à rendre haïssable le vocable même d’ « humanitaire » par saturation.

Comment en est-on arrivé là ? Mais c’est juste que le monde, ignorant superbement les appels à la « fraternité » (ah qu'elle est belle, la campagne pour la « fraternité générale » lancée actuellement !), à la « solidarité », à l’interdiction de toute « discrimination », de tout « amalgame », de tout « racisme », de toute « xénophobie », en gros toutes les pommades verbales qu’on répand sur les plaies ouvertes dans l’espoir de bâillonner les souffrances, ce monde, qui a pour tort unique d'être le monde réel, persiste dans sa volonté de faire le mal et, contre toute raison, d'étendre, d'approfondir et d'accentuer ce mal.

Moralité : les incantations comminatoires à base de grands mots et de « nos valeurs » sont devenues des gadgets, des hochets puérils, totalement déconnectés de la réalité, ce qui est après tout le propre de l’incantation. Le pire, c’est que ceux qui, refusant de manier la pommade consolante, s’entêtent à mettre les vrais mots sur les choses, sont renvoyés d’office aux poubelles de l’histoire, notés d’infamie sous les appellations aussi aisées qu’indémontrées de « conservateurs », de « réacs », quand ce n’est pas de « fachos ».

Le compassionnel est devenu un aboiement d’adjudant. L’émotion est devenue un mode de gouvernement (de domestication) des masses. Plus le monde va mal, plus ceux qui disent qu’il va mal se muent en boucs émissaires, qu’une magie sémantique métamorphose sous nos yeux en « bourreaux » de « victimes » innocentes. Il faudrait pourtant voir les choses en face, et se demander pourquoi le monde a de plus en plus besoin de l'humanitaire.

La vraie fonction de l’humanitaire est, en fin de compte, de cacher aux foules la nature épouvantable du monde qui est en train d’advenir. C’est une sorte de division du travail : aux uns (Monsanto, Apple, E.I., Assad, Poutine, …) la Terreur et le Mal, aux autres (ONG, humanitaires, altruistes, tous les Pangloss, tous les "rassurants", tous les "consolants", …) les pansements sur les jambes de bois. Les infirmiers de la catastrophe prennent le plus grand soin à « ne jamais prendre parti ». Au prétexte que ça les disqualifierait auprès des belligérants, qui les accuseraient de travailler pour leur ennemi. Comme si on admonestait Satan parce qu'il fait le Mal, alors que c'est précisément ce pourquoi il existe : « C'est pas bien, mon petit, de faire le Mal. Allez, ça ira pour cette fois, mais ne recommence pas. ».

C’est-à-dire qu’ils se condamnent à ne jamais nommer les causes du Mal. Ils s’interdisent par principe toute analyse un peu politique. Ils ont la tête dans le guidon et le nez au ras des pâquerettes (ils ont un dos d'une souplesse à toute épreuve). Ils s'en tiennent au service d'urgence, de plus en plus saturé. Cette façon de faire a pour effet de s’en tenir au traitement de la conséquence (les souffrances), en ne se mêlant surtout jamais de la cause (la cruauté, la guerre).

Le monde humanitaire est un hôpital. « Surtout ne nous mêlons pas de ça ! », geignent-ils sur les plateaux de télévision. Et d'en appeler au « crime de guerre » chaque fois qu'un hôpital est pris pour cible très intentionnelle par les bombardiers. Ils en sont ainsi réduits à l’imprécation incantatoire : « Comment peut-on être d’une telle cruauté ? ». Avec gémissements aigus et suppliques à Poutine (qui se marre bien, sous son masque d'impassibilité). Une variante sans doute des Suppliantes (Euripide). Aujourd'hui le beau rôle.

Les associations et ONG humanitaires, en s’interdisant d’intervenir sur autre chose que les malheurs, la souffrance des gens, se coupent les bras face à l’origine du Mal. Réduites à l’impuissance, réduites au traitement des urgences, elles assistent, comme nous tous, à la montée de la violence dans le monde. A cet égard, l’humanitaire constitue un thermomètre crucial. Un symptôme si vous voulez. Car pendant qu'on nous bombarde de cris d'alarme, les causes du malheur bombardent les populations. Et moi, qu'est-ce que j'y peux ?

C'est certain, la prospérité des organisations humanitaires est directement proportionnelle à celle des malheurs dans le monde. De quoi se demander si les situations seraient pires si les ONG et autres associations caritatives n'existaient pas. Car cette prospérité seule devrait, en soi, alerter les gens ordinaires. Qui devraient se dire qu'il y a de la dénégation du réel dans le réflexe humanitaire.

Faire appel à l'émotion, à l'empathie et aux bons sentiments, comme nous y invite l'humanitarisme à tout crin (« Mais on ne peut pas rester là à savoir ça et à ne rien faire ! Il faut faire quelque chose ! »), c'est nier la réalité bien concrète des intérêts et de la géopolitique.

C'est vouloir vider l'océan à la petite cuillère pour le vider dans le tonneau des Danaïdes.

Il faut redire ce que disait Coluche au début des Restos du cœur : c'est quand toutes les associations humanitaires seront devenues inutiles et amenées à disparaître que l'humanité pourra se dire sans risque d'erreur qu'elle « va mieux ». En attendant, il y a du mouron à se faire.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : coluche, restaurants du coeur, restos du coeur, pèlerins d'emmaüs, secours catholique, secours populaire, insee, working poors, lyon, croix-rousse, thomas piketty, le capital au xxi° siècle, lampedusa, jungle de calais, haïti, 2015 népal, téléthon, ong humanitaires, médecins sans frontières, médecins du monde, françois hollande

mercredi, 04 mai 2016

LES GANGSTERS AUX PARADIS

Dans un premier temps, tout ce qui grenouille autour de la finance mondiale (cabinets d’audits, avocats d’affaires, experts comptables, fraudeurs du fisc, en général considérés comme des gens très propres sur eux, parce qu’on ne demande jamais à voir l’intérieur) doit considérer Gabriel Zucman comme un communiste enragé, comme un véritable danger pour le « climat » de leurs affaires, petites et grosses.

Dans un premier temps, tout ce qui grenouille autour de la finance mondiale (cabinets d’audits, avocats d’affaires, experts comptables, fraudeurs du fisc, en général considérés comme des gens très propres sur eux, parce qu’on ne demande jamais à voir l’intérieur) doit considérer Gabriel Zucman comme un communiste enragé, comme un véritable danger pour le « climat » de leurs affaires, petites et grosses.

Et puis tous ces gens gravitant autour de l’argent réfléchissent un moment. Ce moment écoulé, ils sont convaincus que Gabriel Zucman est le type même du gars parfaitement inoffensif, et que leurs affaires ne sont pas près de pâtir de la publication de son livre, La Richesse cachée des nations (Seuil, 2013). C’est simple : ils se rendent compte que toutes les solutions que propose l’auteur pour mettre fin à la dictature que la finance impose à la marche du monde n’ont strictement aucune chance d’être un jour appliquées.

Juste le temps, on ne sait jamais, de prendre quelques précautions pour mettre le magot à l'abri des curieux et, on ne sait jamais, de « réactiver les réseaux » de leur influence, comme les journalistes français ont l'habitude de dire pour parler des intentions des hommes politiques soucieux de donner un coup d'accélérateur à leur carrière. Je goûte fort le cliché journalistique, je veux dire le lieu commun de la profession, dont je laisse à d'autres le soin de faire l'exégèse.

Pour tout dire, je goûte fort la façon débonnaire, ingénue et candide dont les journalistes français se font les échos et même les porte-voix des « éléments de langage » mis au point par les cabinets de communicants des hommes politiques. Une telle niaiserie bénévolente plaide en faveur de leur naïveté intrinsèque, en même temps qu'elle met en évidence la paresse intellectuelle et la pusillanimité qui règnent en maîtresses dans la profession.

Leur panique n’aura donc duré qu’un instant, qui a suffi pour qu’ils aperçoivent le gouffre qui les attendait si les grands Etats du monde s’entendaient pour mettre en œuvre les mesures proposées par l’auteur pour assainir le système financier qui enserre dans ses griffes le monde actuel, mesures d’une simplicité aveuglante et d’une radicalité insoutenable.

Que dit Gabriel Zucman dans ce tout petit livre percutant (114 p.) ? Il part de constats et d’analyses précis du phénomène d'évasion et de fraude fiscale, qui lui permettent d’évaluer les sommes qui échappent à l’impôt, c’est-à-dire qui constituent, à dire les choses comme il convient, un flagrant délit de vol de la richesse des Etats par les « ultrariches », ceux que Thomas Piketty nomme le « centile », voire le « millime » supérieur. Il arrive à 5.800 milliards d’euros. Le plus fort, c’est que c’est crédible, parce qu’argumenté.

Car comme son maître de thèse, Thomas Piketty en personne si j’ai bien compris, il peaufine à la petite scie les contours et les traits de sa méthodologie : ce que je dis n’est pas l’exacte vérité mais, en l’état actuel de la documentation disponible, c’en est la moins mauvaise approximation. Gabriel Zucman attend paisiblement le contradicteur. Il se conforme au précepte rayonnant de Jean-Sébastien Bach : celui qui travaillera autant que moi atteindra un résultat comparable.

Qu’est-ce qui permet aux fraudeurs de frauder le fisc ? Le secret bancaire. A cet égard, le cas de la Suisse est exemplaire. Le plus surprenant, c’est que l’auteur (on est en 2013, ça a peut-être évolué depuis) soutient que les concessions des banques suisses aux exigences de l’administration fiscale américaine sont de la poudre aux yeux : les Suisses auraient en effet multiplié les filiales délocalisées, qui diluaient à l’infini leur responsabilité dans les fraudes éventuelles des contribuables américains : « Une grande partie des banques domiciliées à Singapour ou aux îles Caïmans ne sont autres que des filiales d’établissements suisses » (p.33).

Tout commence donc en Suisse. Mais, dès qu’il a entendu dans l’air du temps souffler un vent mauvais (« contrôle », « régulation », « fiscalité », etc.), l’argent s’est fait pousser des ailes pour aller s’abriter sous des cieux plus cléments et moins regardants : Hong Kong, Iles Vierges britanniques, Panamá, Iles Caïmans, etc.

Gabriel Zucman décrit aussi avec précision les mécanismes sophistiqués qui permettent aux plus fortunés de la planète de soustraire leurs revenus aux mauvais appétits des Etats légitimes. D’abord la délocalisation de ses fonds, par l’ouverture de comptes « offshore » (expatriés).

Puis l’interposition entre les fonds et leur propriétaire de plusieurs couches de « sociétés-écrans » situées en divers « endroits sûrs » du monde, et dont la stratification permet de rendre invisible le possesseur en dernier ressort : « … bien que formellement domiciliées aux îles Vierges, les sociétés-écrans sont dans la plupart des cas créées depuis Genève ». Je passe sur les détails, pour arriver au plat de résistance : le Luxembourg.

S’il y a quelque chose à retenir de ce livre, en dehors des solutions proposées, c’est en effet le « cas luxembourgeois ». Gabriel Zucman n’y va pas par quatre chemins : « Colonie économique de l’industrie financière internationale, le Luxembourg est au cœur de l’évasion fiscale européenne et paralyse la lutte contre ce fléau depuis des décennies » (p.92).

Ce pays de 500.000 habitants a fait quelque chose d’absolument inouï : « Si le Luxembourg a réussi à devenir l’une des premières places financières mondiales, c’est en commercialisant sa propre souveraineté. A partir des années 1970, l’Etat s’est lancé dans une entreprise inédite : la vente aux multinationales du monde entier du droit de décider elles-mêmes de leurs propres taux d’imposition, contraintes réglementaires et obligations légales ».

Le pire, c'est que la richesse produite par l'industrie ne profite absolument pas au citoyen luxembourgeois, puisque, une fois déflaqué le montants des rapatriements financiers des multinationales installées là, il faut diminuer le PIB de 30% pour trouver ce qui va vraiment au pays.

Traduction : l’Etat luxembourgeois a accepté de disparaître en tant qu’Etat, pour se muer en commerçant. Il n’y a plus de nation luxembourgeoise. Il faudrait l’exclure de l’UE, nous dit l’auteur. J’attends les réactions des grands partenaires européens. Pour voir. A mon avis, Jean-Claude Junker peut dormir tranquille jusqu’à la fin des temps. Même chose en ce qui concerne l'échange automatique des données bancaires : le principe est magnifique, encore faut-il que tout le monde accepte de le mettre en pratique, si l'on veut qu'il devienne efficace.

L'efficacité. La faiblesse du livre, elle est là. Certes, Gabriel Zucman nous dit que rien n’y est utopique des propositions qu’il fait, mais il se garde d’examiner la question de savoir si celles-ci ont des chances de faire l’objet d’un consensus général. Première solution pour mettre fin à l’évasion fiscale : mettre en place un « cadastre financier mondial », calqué sur ce qui se fait en matière de propriété foncière : « … un registre mondial des titres financier indiquant sur une base nominative qui possède chaque action et chaque obligation ». Certes, certes. On peut rêver. J'imagine bien la ribambelle des prête-nom révéler l'identité des messieurs pour lesquels ils ont laissé utiliser leur nom.

Deuxième solution : créer un « impôt mondial sur le capital », un « impôt global progressif sur les fortunes ». Mais bien sûr, monsieur, tout le monde va se précipiter à la table mondiale pour signer. Là encore, on peut rêver. Troisième solution : un impôt mondial sur les sociétés. Je n’entre pas dans les détails, qu’on sache seulement que chacune de ces propositions est soigneusement étayée et argumentée par l’auteur.

Voilà. Un livre d’une solidité à toute épreuve pour ce qui est du constat, de l’analyse et des propositions. Le seul petit problème, c’est qu’on a l’impression qu’il a été rédigé sous la protection d’une bulle : il suffit de regarder où en sont les rapports de force et les processus en cours pour se dire que non, il n’a aucune chance d’en voir un jour le contenu transposé dans la réalité.

Et je doute fort que les "Panama papers" changent quoi que ce soit à la situation. Ni les "Nuits debout". Ni l'action opiniâtre de Paul Jorion.

C'est regrettable, mais.

Voilà ce que je dis, moi.

09:02 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gabriel zucman, la richesse cachée des nations, fraude fiscale, évasion fiscale, paradis fiscaux, thomas piketty, îles vierges britanniques, panama papers, luxembourg, jean-claude junker, grand-duché de luxembourg, europe, union européenne, ïles caïmans, société-écran, luxleaks, antoine deltour

mercredi, 30 mars 2016

JEAN-CLAUDE MICHÉA ANTILIBÉRAL

Je viens de relire L’Empire du moindre mal (Climats, 2007) de Jean-Claude Michéa, le professeur de philosophie de Montpellier, l’auteur de l’excellent L’Enseignement de l’ignorance (Climats, 1999), à qui l’on doit de pouvoir lire en français un auteur aussi important que l’Américain Christopher Lasch (La Culture du narcissisme, Le Seul et vrai paradis, Le Moi assiégé, …). Michéa s’est aussi intéressé à George Orwell (G.O. anarchiste tory, G.O. éducateur).

Je viens de relire L’Empire du moindre mal (Climats, 2007) de Jean-Claude Michéa, le professeur de philosophie de Montpellier, l’auteur de l’excellent L’Enseignement de l’ignorance (Climats, 1999), à qui l’on doit de pouvoir lire en français un auteur aussi important que l’Américain Christopher Lasch (La Culture du narcissisme, Le Seul et vrai paradis, Le Moi assiégé, …). Michéa s’est aussi intéressé à George Orwell (G.O. anarchiste tory, G.O. éducateur).

Avec l’ouvrage présent, Michéa a écrit un bon livre, malgré ce que j’estime être un défaut, mais que l’auteur cultive avec soin comme un plaisir : farcir son texte de ce qu’il appelle des « scolies » (un scoliaste était un commentateur), qui apparaissent comme autant de digressions, comme il y a, dans la grotte de Rouffignac, plusieurs « diverticules » à partir de la galerie principale. Bon, ces notes sont regroupées en fin de chapitre, mais elles n’empêchent pas, hélas, la présence de notes en bas des pages. Passons : le texte proprement dit est assez intéressant pour faire oublier cette ombre au tableau.

Jean-Claude Michéa étudie dans ce bouquin les principes qui sous-tendent la conception libérale de la civilisation (il dit « civilisation libérale »). J’ai bien du mal, pour ma part, à entrer dans des problématiques philosophiques. Ou plutôt, peut-être, dans la formulation philosophique d’une problématique. Je ne suis décidément pas philosophe, tout au moins dans un sens canonique, scolaire, universitaire, bref : conceptuel.

Je me console en grappillant, en picorant dans mes lectures de quoi alimenter mes réflexions et plus souvent, soyons honnête, confirmer mes convictions (argumenter dans un débat vise moins à convaincre autrui qu'on a raison qu'à renforcer ses propres convictions). Qu'on n'attende donc pas ici un compte rendu en forme du livre de Michéa : j'y ai pioché, sans vergogne, ce qui m'intéressait, pas plus. Je ne me rappelais plus où j’avais trouvé l'idée comme quoi on observe une étrange contradiction dans le champ des idées politiques : je me demandais pourquoi les « libéraux » économiques étaient forcément classés à droite, alors qu’on rangeait à gauche les « libéraux » sociétaux.

Que je le veuille ou non, je me retrouve en effet très loin, tout là-bas à droite, quand on parle de mariage homosexuel, de « minorités visibles », de repentance à l’égard des anciens peuples colonisés, de contrition sur l'île de Gorée en mémoire des esclaves de la « traite atlantique », de tolérance à l’égard du voile islamique, et de tout ce qui « milite » pour des « causes » (antiracisme, féminisme, etc.), alors qu’en matière d’économie et de politique, on me cataloguera très loin sur la gauche, au seul motif que je crois en un idéal de justice sociale, de lutte contre les inégalités (à ne surtout pas confondre avec toutes les « revendications d’égalité ») et de redistribution des richesses, dans la lignée des analyses de Thomas Piketty dans Le Capital au XXI° siècle.

J’essayais d’expliquer ce drôle de paradoxe ici même le 4 mai 2015. En cherchant le principe unificateur à même de surmonter la contradiction ci-dessus, j’en arrivais à la conclusion que j’étais nettement antilibéral. Une trouvaille ! Et ce qui résout la dissonance apparente, c'est que, selon moi, le fait de vivre en société interdit de se croire tout permis, qu’on soit un chef d’entreprise, un financier ou un individu lambda, ou qu’on soit arabe, noir, homosexuel, handicapé, femme ou normal.

Tout n’est pas permis, que ce soit dans le monde de l’entreprise, du travail, de la finance, ou dans le monde des mœurs, des coutumes, des comportements. Pour tout dire, le désir, quel qu'il soit, ne légitime pas n'importe quoi. Il est incroyable que certains, du seul fait qu'ils désirent quelque chose, revendiquent cette chose comme un "droit", sous prétexte d' "égalité". Il faut des limites à l'entrepreneur, de même que l'individu est contenu dans une peau. Pourtant, selon les catégories communes, je reste quand même à la fois "progressiste" et "conservateur". Comment se fait-ce ?

En fait, j’ai trouvé, en relisant Michéa, où cet apparent paradoxe figurait : dans les premières pages de L’Empire du moindre mal. Je cite tout le paragraphe : « Mais parler de "logique libérale" implique également que, par-delà la multiplicité des auteurs et les nombreuses différences qui les opposent sur tel ou tel point, il est possible de traiter le libéralisme comme un courant dont les principes non seulement peuvent, mais, en fin de compte, doivent être philosophiquement unifiés. C’est évidemment ce point que de nombreux lecteurs hésiteront à concéder. Car si tel est bien le cas, cela rend beaucoup plus difficile l’opération habituelle de ceux qui, à l’image d’une grande partie de la gauche et de l’extrême-gauche contemporaines, s’emploient à opposer radicalement le libéralisme politique et culturel (défini comme l’avancée illimitée des droits et la libéralisation permanente des mœurs) et le libéralisme économique – les développements émancipateurs du premier étant fondamentalement indépendants des nuisances du second » (p.15-16). Bon sang, mais c’est bien sûr ! Ah ça c’est vrai que la gauche sociétale en prend pour son grade. A raison.

Pour moi, s'il n’y avait qu’un paragraphe à garder de tout le livre, ce serait celui-là. C’est vrai, ensuite, l’auteur entre dans des analyses subtiles et documentées et s’efforce d’appuyer sa thèse sur une argumentation probante, mais l’essentiel est dit. Je dirais presque que ça me suffit. Le reste ne fait que confirmer ce qu’on sait déjà : pour le libéralisme, surtout dans sa version fanatique, intégriste et débridée, il n’y a pas d’universaux, à l’exception, du strict point de vue de l’individu (qui est par nature égoïste), de son intérêt à lui.

Partant de là, il ne faut pas que des lois à valeur universelle viennent entraver le libre jeu de la poursuite de son intérêt par chacun : « L’autorité du Droit libéral n’est, en effet, légitime, on l’a vu, que parce qu’elle se borne à arbitrer le mouvement brownien des libertés concurrentes, sans jamais faire appel à d’autres critères que les exigences de la liberté elle-même ; lesquelles se résument, pour l’essentiel, à la seule nécessité de ne pas nuire à autrui » (p.38). Michéa, au fond, est d’accord avec Alain Supiot (La Gouvernance par les nombres), qui dit que le système actuel tend irrésistiblement à substituer à des Lois surplombantes auxquelles tout le monde serait indistinctement soumis, la généralisation du Contrat, dans lequel tout litige serait réglé, mettons, par un « Tribunal arbitral ». Car les libertés étant "concurrentes", il faut un arbitre.

Jean-Claude Michéa ajoute que la société libérale fait une confiance absolue, d’une part au Marché, d’autre part au Droit, qui « suffisent par eux-mêmes à engendrer toutes les dispositions culturelles indispensables à l’intégration communautaire des individus » p.135). Ce qu’elle cherche à établir, c’est « un ordre humain efficace » (ibid., je souligne).

Il résume ainsi la vie en société selon les tenants de la civilisation libérale : l’aptitude des individus, « pour l’essentiel, à conclure des affaires et à respecter des contrats » (ibid.). Dans un tel système, il ne faut pas s’étonner de voir saper l’ordre patriarcal, puisque sont discréditées « toutes les références à une loi symbolique » (p.173). Fini les Vérités universelles, place aux « parties contractantes ».

Enfin un bon terrain libéral, où l’on verra s’appliquer la célèbre citation de Lacordaire : « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ». La morale finale de la civilisation libérale est : liberté pour les loups.

Cette société est produite, disons-le, par une vision protestante de l’humanité, vision éminemment pessimiste : l'humanité sans perspective autre que réduite aux échanges marchands. Michéa parle même d’une « anthropologie désespérée » (p.197). Ah oui, Philippe Muray a bien raison de dire que "le protestantisme est une idée catholique devenue folle".

Paul Jorion (voir ici deux derniers jours) a raison d’être pessimiste au sujet de l’avenir de l’humanité. Oui, définitivement sans doute, comme Jean-Claude Michéa, je suis un antilibéral.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude michéa, l'empire du moindre mal, société, civilisation, l'enseignement de l'ignorance, éditions climats, christopher lasch, la culture du narcissisme, le seul et vrai paradis, le moi assiégé, ultralibéralisme, thomas piketty, le capital au 21° siècle, alain supiot, la gouvernance par les nombres, lacordaire, philippe muray, paul jorion

vendredi, 02 octobre 2015

SIMENON : QUELQUES MAIGRET

J’ai dit du mal de Maigret et de son inventeur, le docteur (ou commissaire, je ne sais plus) Georges Simenon. Et pourtant, paradoxe apparent, je les ai bien lus, ces dix-huit ou dix-neuf épisodes. Ça veut bien dire que je ne déteste pas tant que ça. Et c’est vrai. Je n’aurais pas dû en lire autant à la file, sans doute.

* La Patience de Maigret (Epalinges (Vaud), mars 1965)

Je me souviens d’avoir fait le pari, il fut un temps, d’avaler en file indienne les vingt épisodes de la série des Rougon-Macquart : ça m’a radicalement vacciné et définitivement guéri de l’ « émilezolite ». A force de lecture, le fil blanc des trucs, procédés, manies devient une véritable corde : j’avais l’impression de la sentir se resserrer sur mon cou.

* Maigret et le voleur paresseux (Noland (Vaud), janvier 1961)

L’esprit de système qui guidait l’auteur, l’aspect théorique et doctrinal de sa démarche me sont apparus en pleine lumière. L’avantage de la chose, c’est que j’ai décidé dès ce moment de fuir Emile Zola, et du même mouvement, tout ce qui pouvait ressembler à un roman à thèse. La littérature « à message », disons-le, est mauvaise, la plupart du temps.

* Maigret et les braves gens (Noland (Vaud), septembre 1961)

Je m'étais livré au même gavage avec les œuvres de Henri Bosco, mais là, rien à voir : si l’on repère quelques thèmes obsessionnels (l'ombre, le mystère pressenti, une obscure menace, ...), l’ensemble est somme toute bigarré, mais aussi et surtout, authentique, sincère, dépourvu de toute idée préconçue, de toute doctrine préalable. Chaque ouvrage était en quelque sorte le compte rendu d’une vraie recherche personnelle (Un Rameau de la nuit, Le Sanglier, ...), malgré ce que l’arrière-fond cosmique, païen, mystique, parfois illuminé pouvait parfois avoir d’horripilant (L'Antiquaire, Le Récif, ...).

* Maigret et le client du samedi (Noland (Vaud), février 1962)

Revenons à Simenon et, en particulier à Maigret. Je disais donc que l’auteur est un paresseux, qui s’épargne l’effort de creuser une idée quand elle est bonne. J’ai comparé avec ce qu’est Serge Gainsbourg dans le domaine de la chanson et de la variété, et je persiste : l’ensemble de ses chansons regorge d’idées formidables par leur originalité et leur diversité, mais il n’a jamais cherché à leur donner de l’ampleur en creusant ou développant la forme. Conforté par le succès, il s’est contenté d’aller à la facilité offerte par le contexte marchand et médiatique dans lequel il évoluait. Je me refuse à entrer dans la mythologie dont d’autres se sont complus à entourer, j’allais dire à nimber le personnage.

* Maigret et les témoins récalcitrants (Noland, Vaud, octobre 1958)

Simenon, c’est un peu la même chose : le succès, la facilité. Chaque aventure de son commissaire divisionnaire dépasse rarement les cent cinquante pages. Et de même que les chansons de Gainsbourg, Maigret n’est rien d’autre qu’un produit à consommer, à écouler sur un marché qui, à force de succès, s’est créé pour le voir s’écouler. On me dira ce qu’on voudra, sept jours pour écrire et quatre jours (voir illustration hier) pour réviser un chef d’œuvre, ça fait un tout petit peu léger. Les Maigret ne sont pas des chefs d'œuvre. On a la littérature qu'on mérite.

* Une Confidence de Maigret (Noland, Vaud, mai 1959)

On me dira que Le Père Goriot fut écrit en trois jours au château de Saché (dans la petite chambre, tout en haut), mais je rétorque que, et d’une, pour les trois jours, je demande à voir, et de deux, le bouquin de Balzac est d’une tout autre dimension romanesque et humaine : Rastignac, Vauquer, Vautrin, Goriot existent pleinement, alors que Maigret est un personnage « en creux », un personnage « en négatif ».

* Maigret aux Assises (Noland, Vaud, novembre 1959)

Il est vide. Il n’existe que comme une fonction. Une somme d'habitudes, si l'on veut. Le lecteur n’en a rien à faire de sa psychologie, de son histoire personnelle, de la façon dont son existence s’est construite. Comme Tintin, Maigret est un personnage « une fois pour toutes », monolithique, disons-le : un stéréotype. Dès son apparition, Maigret est un gros flic spongieux de toute éternité.

* Maigret et les vieillards (Noland, Vaud, juin 1960)

On me dira : mais pourquoi le lire, s’il en est ainsi ? Eh bien c’est très simple : il m’a été donné d’hériter la collection complète publiée autrefois par les éditions Rencontre, et je n’ai qu’à donner un coup de pioche dans le gisement pour en voir surgir un, prêt à l’emploi. Vingt-huit tomes de Maigret, soit quatre-vingt-trois romans (j’ai à ce jour parcouru la petite moitié du trajet, quant à la seconde, on verra à la prochaine crise de flemme) auxquels s’ajoutent trois volumes de nouvelles. Je n’ai encore ouvert aucun des quarante-quatre volumes d’ « autres » romans.

* Maigret s’amuse (Golden Gate, Cannes (Alpes-Maritimes, septembre 1956)

Et puis, il y a une autre raison : j’ai fait dans les temps récents quelques lectures que je qualifierai volontiers d’exigeantes, voire austères (Piketty, Jorion, Günther Anders,...), et que la contention, fût-elle intellectuelle, est possible, à condition que l’esprit sorte de temps à autre en récréation, comme on descend taper dans un ballon dans la cour de l’école après la classe.

* Maigret voyage (Noland Vaud, août 1957)

Alors oui, un Simenon fait figure de passe-temps, comme une tranche de détente entre deux tranches de stress. Une récréation.

* Les Scrupules de Maigret (Noland, Vaud, décembre 1957)

Un pis-aller. Un "faute-de-mieux". Et pourquoi pas, une solution de facilité.

Voilà ce que je dis, moi.