dimanche, 01 septembre 2024

LE CAS MELENCHON

Tout commence le soir du deuxième tour des élections législatives, le 7 juillet 2024. Avant même les résultats définitifs, à peine la tendance générale estimée par les entreprises de sondages, voilà Jean-Luc Mélenchon qui se rue sur les micros et se met à crier victoire. Soi-disant au nom de toute la gauche. En réalité, il a sorti ça de son bonnet, sans demander l'avis de personne.

Ce faisant, au nez et à la barbe de tout le monde, il prend de vitesse ses ennemis, ses adversaires, mais aussi et surtout ses amis, les "partis alliés" (écolos, socialos, cocos) qui forment avec L.F.I. le Nouveau Front Populaire. Et toc ! Un putsch ! Un droit de préemption sur toute la gauche ! Et pas avec le dos de la cuillère, s'il vous plaît !

Car ce qu'il faut retenir de la déclaration mélenchonnienne, ce sont les expressions suivantes : « Nous appliquerons tout notre programme, rien que le programme ». Disons que ça a au moins le mérite de la clarté : dans ce monde qui se voudrait toujours plus "inclusif" (mot d'ordre comminatoire et farcesque), Mélenchon est un partisan résolu et définitif de la primauté des idées qu'il défend, et de l'exclusion de toutes les autres. Les paralympiques de la politique, c'est pas pour lui !

Certains esprits, sûrement chagrins même si plus avisés, peuvent néanmoins, rétrospectivement, deviner dans ces paroles tout l'avenir des débats politiques en France. Nous serons intransigeants, proclame Jean-Luc Mélenchon. Ce qui veut dire en bon français : pas question de discuter avec qui que ce soit, c'est nous, nous seuls et personne d'autre. Le Guide Suprême ne s'abaissera pas : « Négocier, moi ? Jamais ! Passer des compromis, moi ? Fi donc ! Manants, passez au large ! »

Ma parole, on aurait dit que ce Conducator au petit pied était en train de refaire pour son propre compte le soir du 10 mai 1981, au moment où le visage de François Mitterrand s'était enfin hissé sur la plus haute marche du podium des écrans de télévision. Bon, c'est vrai que cette nouvelle mouture de l'union de la gauche est arrivée en tête. Mais on est loin d'être les vainqueurs : on n'est pas dans une course où c'est la "photo-finish" qui désigne le seul qui a gagné. On est dans une histoire de plus et de moins. Ce n'est qu'une étape sur un parcours long et plein d'obstacles. Mais Mélenchon, dans cette affaire, n'a pas compris l'essentiel.

Car il est indispensable de voir un peu plus loin, et se demander comment les nouveaux élus vont bien pouvoir faire adopter la moindre loi par des collègues dont les électeurs se situent à leurs antipodes, et aux antipodes les uns des autres. Il va falloir trouver des majorités, mon pote ! Et la suite montre abondamment que la Chambre issue de la dissolution décidée par le solitaire de l'Elysée dans un but (disait-il) de "clarification" a conduit le pays dans une impasse sans issue dont personne ne sait comment sortir.

Vous voulez que je vous donne mon sentiment ? Eh bien je vous le donne quand même : notre France est tellement fragmentée (en "archipel", formule de Jérôme Fourquet), tellement cloisonnée chacun dans son compartiment que sa population se trouve dans un état où les bornes de l'hétérogène et de la division ont été franchies.

Et que les opinions anciennement adverses, mais fondées sur un socle de consensus minimum d'acceptation de la controverse, sont devenues des animosités, des incompatibilités, voire des haines irréconciliables. Les gens-à-bons-sentiments auront beau glapir en chœur : « Le vivre-ensemble ! Le vivre-ensemble ! » et « Refaire société ! Refaire société ! », nul n'y peut plus rien, et plus personne ne veut parler avec quiconque. A cet égard, Mélenchon n'est qu'un symptôme. Mais un symptôme drôlement contagieux, en même temps que le point culminant du mal politique qui provoque la déchéance de la France.

Car la façon impérieuse qu'a Jean-Luc M. d'imposer ses vues est étrangement communicative. Même que ça a tendance à devenir épidémique en France. Je dirai que c'est un peu normal : quand tu as en face de toi quelqu'un qui démarre affirmatif, autoritaire et péremptoire, et qui ne semble chercher que la rupture, tu te rebiffes, c'est humain, et tu n'as pas envie de discuter. D'autant plus que chez Mélenchon, c'est dans ses habitudes, dans sa nature, et même dans son histoire personnelle : il est dans une confrontation de tous les instants. La bagarre ne lui fait pas peur, et même il la cherche !

C'est ainsi que Macron, qui se prétend lui-même "jupitérien" — et très sérieusement, alors que c'est tellement bouffon ! —, en même temps que "très à l'écoute" (là, je me bidonne), ne pouvait que se cabrer. Il dit "niet" à tout ce qui comporterait une trace de Mélenchon : « Tout, mais pas Castets ! », a-t-il donc proclamé, suivi en cela par ses adeptes, ses obligés et ses thuriféraires. Ainsi que par les chefs des autres partis que Mélenchon a le don de hérisser.

Mélenchon est donc le symptôme de la grave crise politique dans laquelle la France patauge depuis la déliquescence de Jacques Chirac, crise que Sarkozy, puis Hollande et enfin Macron n'ont fait qu'aggraver, chacun à sa façon. Mélenchon est comme un nez au milieu d'une figure dévastée, à cause du bruit qu'il fait. Son intransigeance domine le champ de bataille.

Qui, dans l'ensemble du personnel politique français, pourrait encore se « faire une certaine idée de la France » ? Qui, parmi tous ces politicards, place encore l'intérêt de l'Etat, de la nation, de la France au-dessus des intérêts particuliers, des objectifs partisans ? Au-dessus de lui-même ? Qui est prêt à se mettre sincèrement (sans arrière-pensées) au service de la France ? Des noms, si vous en connaissez. Wolinski avait ses idées là-dessus.

Mais la France semble ne compter que des hyperactifs aux dents longues. La "culture du compromis" ne semble pas pour demain, et c'est terrible.

***

Journal Le Monde, 31 août 2024 (dans un sous-titre).

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, société, jérôme fourquet, jacques chirac, nicolas sarkozy, emmanuel macron, jean-luc mélenchon, lfi, élection présidentielle, lucie castets, parti communiste, marti socialiste, olivier faure, culture du compromis, une certaine idée de la france, journal le monde

dimanche, 01 mai 2022

C'EST LE PREMIER MAI, PARAÎT-IL

UN PEU D'HISTOIRE A DESTINATION DES DÉFILEURS DU 1er MAI.

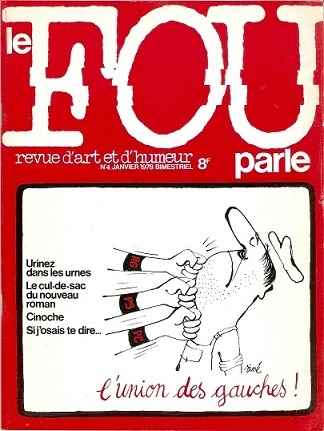

Dessin de couverture pour une revue inclassable de 1978. On voit ici comment Siné voyait les choses à l'époque, année d'élections législatives, si je ne me trompe pas : la gauche était majoritaire en nombre de suffrages, mais minoritaire en sièges de députés. Le scrutin majoritaire à deux tours avait fait son œuvre, mais aussi et peut-être surtout le redécoupage à la petite scie des circonscriptions par le ministre de l'Intérieur de l'époque (Pasqua ??).

Quoi qu'il en soit et avec le recul, c'est le travailleur qui est le dindon de la farce, comme l'accession de François Mitterrand à la présidence en administrera la preuve de façon éclatante. Et ce n'est pas ce qui s'est produit ensuite (Jospin 1997-2002, parti la queue entre les jambes) qui peut faire dire le contraire, malgré toutes les rodomontades de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui.

Quant aux partis dits "de gauche", à force de trahisons, de louvoiements, de revirements et de compromissions, ils n'ont plus ni adresse, ni numéro de téléphone, ni fichier d'adhérents, ni même de militants. Ah si ! pardon ! Tous les samedis matins sur la place de la Croix-Rousse, juste devant la pharmacie qui fait l'angle, on peut voir quatre ou cinq "camarades" qui ont l'air inoffensifs, mais assez convaincus pour s'efforcer de fourguer L'Humanité-Dimanche aux nombreux passants.

La différence avec 1978 (et 1981), c'est qu'on a eu largement le temps d'enterrer l'espoir de changer quoi que ce soit au monde comme il va mal. Et quarante-six ans après, ce ne sont pas les sommations lancées par l'olibrius Mélenchon aux groupuscules autrefois arrogants et sûrs de leur force, aujourd'hui exsangues (P.S., P.C., R.G.), qui ont quelque chance que ce soit de le ressusciter.

Dites-moi que je me trompe.

09:00 Publié dans HUMOUR | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : élections législatives 2022, élections législatives 1978, jean-luc mélenchon, parti socialiste, parti communiste, défilé du 1er mai, fabien roussel, olivier faure, anne hidalgo, l'humanité dimanche, revue le fou parle, siné, lyon, croix-rousse

dimanche, 06 mars 2022

LE CHOIX DU CHÔMAGE (fin)

Pour terminer cette petite série consacrée à la façon dont des générations d'hommes politiques ont "abordé" la question du chômage, je voudrais rendre hommage aux auteurs de Le Choix du chômage (Futuropolis, 2021), le journaliste Benoît Collombat et le dessinateur Damien Cuvillier, ainsi qu'à leur éditeur Futuropolis en la personne de Claude Gendrot.

Tout commence lors d'une rencontre en octobre 2016 à Saint Malo, au Festival Quai des Bulles, autour d'une table.

Car s'il s'agit au départ d'un projet qui pourrait sembler un peu trop ambitieux, on trouve à l'arrivée un ouvrage très important pour qui veut comprendre comment il se fait que la France ait, au cours du temps, laissé démanteler toutes les structures qui faisaient de la collectivité française un Etat social. C'est-à-dire un pays, pour ce qui touche les fournitures d'eau, gaz, électricité, les services de la Poste et autres institutions contrôlées par l'Etat, où l'on ne parlait pas de "client" mais d'"usager des services publics". On admettra sans trop de façons, j'espère, que ça change tout. Collombat et Cuvillier ont, pour faire aboutir le projet, abattu une besogne pharaonique pour rassembler, "scripter" et dessiner la substance du sujet. Grâce leur soit rendue.

Il n'a jamais été question pour moi de faire ici le tour exhaustif de ce bouquin majeur en entrant dans toute la complexité des notions et dans la succession des moments de la mise en place douloureuse du nouveau système économique, inspiré et importé directement des pays anglo-saxons. C'est avec raison que les auteurs parlent dans leur sous-titre de "violence économique". J'ai voulu simplement donner une place visible (tant que faire se peut) à une démarche peu banale, engagée et surtout salutaire. Peut-être que ces quelques pages donneront l'envie à quelques-uns de lire le livre ? Après tout, est-il prouvé qu'il n'y a pas de miracle ?

Je retiendrai en particulier deux ou trois citations de la page 20 (ci-dessus), tirées d'un livre paru en 1985 et signé d'un certain Jean-François Trans, pseudonyme collectif pour François Hollande, Jean-Yves Le Drian, Jean-Pierre Jouyet et Jean-Pierre Mignard, dont trois au moins se sont fait largement connaître ensuite. Certaines de ces citations permettront de comprendre pourquoi la gauche a trahi la classe des travailleurs en se ralliant à l'économie de marché.

D'abord un belle énormité : « Lever les barrières qui protègent les secteurs assistés, car la concurrence est fondamentalement une valeur de gauche ». C'est-y pas clair, tout ça ?

Et puis cette perle : « La gauche épuise son crédit quand elle s'acharne à surestimer le nombre des démunis et la fortune des plus favorisés ». C'est-y pas beau, celle-là ?

Et puis ces deux professions de foi : « Le choix de la compétitivité .... La baisse des prélèvements obligatoires ... ». Déjà des traîtres.

Si le total des candidats de gauche à la présidentielle arrive tout suant et à bout de souffle à 20% dans les sondages, ce n'est que justice, finalement. Il n'y a plus de parti socialiste, le champion des trahisons des "idéaux" de la gauche. Le parti communiste a porté à sa tête un type qui a l'air bien (Fabien Roussel), mais pourquoi ces gens persistent-ils à s'appeler "communistes" ? Mélenchon a gardé, sous le vernis d'arrondissement des angles, son côté "olibrius", malgré ses indéniables qualités d'orateur (mais Macron en est un autre).

Du coup, c'est l'ensemble des classes populaires qui se retrouvent à poil, sans défenseurs, parce qu'elles ont été lâchées par des gens qui ont promis, promis, promis et qui, dans leur cuisine à l'abri des regards, ont concocté la nouvelle donne, celle que l'on connaît aujourd'hui : chômage, précarité, et ce qui s'ensuit : la colère. On peut compter sur le prochain probable président de la République pour continuer dans la même voie et pour aggraver la situation du plus grand nombre. Heureusement, il reste les bâtons et autres instruments de la police, comme on l'a vu avec les "gilets jaunes" il n'y a pas si longtemps.

On l'a compris : ce que je retiens en priorité de Le Choix du chômage, de Benoît Collombat, journaliste, et Damien Cuvillier, dessinateur, c'est qu'ils racontent l'histoire de l'offensive du néolibéralisme anglo-saxon en France, offensive menée par des forces néolibérales proprement françaises, convaincues par nature, mais qui s'est révélée victorieuse grâce à la complicité active de gens qui se disaient de gauche, et qui ont fait fi de – disons – "l'identité française", pour des motivations purement économiques, en même temps qu'ils jetaient aux orties les vieilles convictions de justice sociale, de bien commun, voire d'universalité des valeurs.

Je veux dire que, s'ils se sont fait "une certaine idée de la France", c'était celle d'une simple machine productive qu'il s'agissait de rendre puissante et compétitive sur un marché de plus en plus soumis non plus à la volonté politique des peuples, mais aux lois aveugles de l'économie, et dans un monde de plus en plus fondé sur la compétition entre nations, voire entre individus, et pour tout dire, un monde de plus en plus concurrentiel et globalisé. Il s'agissait d'adapter et de fondre l'identité de la France dans le "concert" (je me gausse) des nations, au lieu de promouvoir contre vents et marées - et pourquoi pas imposer en Europe - les structures d'un Etat social à la française. Les auteurs nomment cela la violence économique. C'est la pure vérité.

Cette France marchande gouvernée par les forces de l'argent n'est pas la mienne. Oui, je sais, ma France a disparu corps et bien, sans espoir de retour : aucune illusion là-dessus. Mais je réponds que je peux me permettre de ne pas adhérer.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, le choix du chômage, benoît collombat, damien cuvillier, éditions futuropolis, claude gendrot, saint malo festival quai des bulles, services publics, violence économique, françois hollande, jean-yves le drian, jean-pierre jouyet, jean-pierre mignard, anne hidalgo, jean-luc mélenchon, fabien roussel, parti communiste, parti socialiste, emmanuel macron, élection présidentielle, gilets jaunes

samedi, 15 juin 2019

ECOLOGIE = ANTICAPITALISME 2/2

2

Donc l’anticapitalisme dont je parle n'est en rien "communiste", mais exclusivement écologique, et l'écologie authentique dont je parle est exclusivement anticapitaliste, sachant qu'il ne s'agit ici en aucune manière d'un choix "politique" au sens pépère (= gauche/droite), tout au plus d'un choix politique, au sens où l'entendaient les Grecs, impliquant la décision de tout le corps social dans le choix de son organisation et de son mode de vie.

Car le seul, l'unique, l'exclusif coupable des crimes écologiques actuels (pillage des ressources, destructions innombrables, poubellisation généralisée, ...), c'est le capitalisme industriel et productiviste. Et ce brillant résultat a été vendu à l’humanité grâce à un argumentaire où scintillaient toutes les promesses miraculeuses : l’arracher à la malédiction biblique de la souffrance et du travail, et lui apporter tout à la fois bonheur, prospérité, confort et raton laveur.

L’économie capitaliste a atteint cet objectif, inutile de le nier, et chacun (moi compris) est heureux ou désireux de profiter de ses apports. Au passage, c'est fou ce qu'elle a pu inventer et fabriquer en matière de ratons laveurs superflus et inutiles, pour amuser, divertir, détendre, détourner l'attention, etc. Et s'enrichir. Je veux évidemment parler des "gadgets" et autres marchandises sans utilité, le raisonnement étant fondé sur : « Qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver à leur vendre ? ».

Cette réussite a été rendue possible par l’invention de toutes sortes de moteurs, je veux dire de moyens de produire de la force (vapeur, pétrole, électricité, …) par des moyens artificiels (je fais abstraction du moulin à vent, de la voile ou de la roue à aube, qui ne faisaient qu’utiliser – intelligemment – l’énergie produite par la nature). Avec le moteur, l’homme a forcé la nature à lui donner infiniment plus que ce dont elle était capable spontanément.

Bien sûr, un moteur consomme le potentiel énergétique qu'on lui injecte, et la quête effrénée de sources d'énergie qui en découle est une partie cruciale du problème actuel. Toute la civilisation actuelle repose sur le moteur et son carburant. C'est sur le moteur que l'humanité a fait retomber l'essentiel de la quantité de travail. Enlevez le moteur, que reste-t-il ? Tout le monde à la réponse : de combien de moteurs nous servons-nous dans une journée ?

Le capitalisme a donc réussi, mais d'une part en réservant tous les fruits de la récolte à une infime minorité de privilégiés (pays "riches"), et d'autre part en prenant soin, tout au long de son développement, de glisser sous le tapis toutes les saloperies que la machine qu’il avait mise en route jetait à tous les vents, dans toutes les eaux, dans tous les sols et dans tous les êtres.

Il y a maintenant plus d’un demi-siècle que de grands illuminés (la liste est connue) ont été assez perspicaces pour voir que le "développement" étendu à tous les pays conduisait à une impasse, que le tapis n'était plus assez grand pour tout cacher, et que les saloperies commençaient à déborder par tous les pores de la nouvelle civilisation. Ils furent aussi assez inconscients pour proclamer cette vérité à la face du monde, en tenant pour négligeable de passer pour des rigolos ou des faux prophètes. C’est pourtant eux qui avaient raison, c’est aujourd’hui avéré. Et il est sans doute trop tard pour remédier à la folie qui a produit la catastrophe à laquelle nous assistons sans trop nous en formaliser encore (ça commence à remuer vaguement, mais concrètement ? et à quel rythme ?).

Le capitalisme productiviste et technico-industriel s'est imposé il y a deux siècles. A partir de là, il a répandu le Mal (la démesure). Nos ancêtres y ont goûté : ils ont trouvé le Mal délectable, ils en ont vu les bienfaits présents, les bénéfices futurs et, pour tout dire les « progrès » promis à l’humanité. Ils ont donc accueilli le Mal à bras ouverts, avec joie et fierté, persuadés d’œuvrer pour le Bien. Ils ont bu jusqu'à l'ivresse le philtre d'amour du progrès technico-industriel offert par Méphisto (voir le second Faust, je ne sais plus dans quelle scène), qui devait rendre l'humanité puissante et invulnérable. Tragique erreur.

Et nous-mêmes en sommes tellement gorgés qu’il est devenu indissociable de notre être. Qu'il est devenu notre chair, notre nature, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Nous respirons capitaliste, nous mangeons capitaliste, nous buvons capitaliste, nous forniquons capitaliste, nous déféquons capitaliste, nous dormons capitaliste, nous éduquons capitaliste, nous pensons capitaliste, etc. La moindre de nos cellules est capitaliste jusqu'au noyau. Comment logerait-on un écologiste dans ce milieu hostile ?

En un mot : chacun de nous est tout entier capitaliste, de la tête aux pieds, du sol au plafond, du cœur à la peau, du fond à la surface et de la naissance à la mort. Mieux : chacun de nous (y compris moi) est en soi un capitalisme en réduction, puisqu'il en est le produit, et militant avec ça, puisque le fait de consommer alimente le système (comment faire autrement ?). Chacun de nous se trouve dès sa naissance petit porteur de tout le capitalisme. Chacun de nous devient dès lors une parcelle vivante du système capitaliste.

Nous n'avons pas le choix : au mieux, complices taraudés par le doute ; au pire, partisans enthousiastes. Qu'ils soient velléitaires ou résolus, portés par la mauvaise conscience ou par la haine, tièdes ou bouillants, qu'ils aient la ferme intention de détruire le capitalisme ou qu'ils travaillent à le corriger ou à l'améliorer, les ennemis du système sont eux aussi pris dans le système, et du coup sont bourrés de contradictions.

Je veux dire que nous sommes tous si intimement imprégnés de ce que le capitalisme a fait du monde et des hommes qu’il est absolument inenvisageable de nous enlever la moindre parcelle du système sans nous arracher un morceau vital de chair. Nous hurlerions sous la torture. Il suffit pour s’en rendre compte de voir ce que nous coûtera l’abandon de misères telles que les touillettes, les cotons-tiges, et tous les objets en plastique à usage unique. Ne parlons pas du smartphone.

Alors dans ces conditions, tout ce que proposent sincèrement les gens conscients, actifs et responsables pour que le pire n’arrive jamais, tous les appels aux gouvernants, aux puissants, aux industriels et même aux individus, tout cela n’est que poudre de perlimpinpin, miroir aux alouettes, faux espoirs et charlatanerie. Tous les « Discours de Politique Générale » de tous les Edouard Philippe auront beau se « teinter de vert » (« Plus personne n’a aujourd’hui le monopole du vert ! », a-t-il textuellement scandé le 12 juin), on restera très loin du compte. Je dirai même : à côté de la plaque.

Et le succès de Yannick Jadot aux élections européennes reste, sur le planisphère des activités humaines, une voie de garage, même s'il indique la persistance d'un sentiment de culpabilité des populations à l'égard de la nature naturelle (enfin, ce qui en subsiste) : à quel taux de probabilité s'élèvent ses capacités d'action efficace ? Ses possibilités de transformer l'existant ? Combien sont-ils, les Verts, au Parlement européen ? Et qu'est-ce que le Parlement européen, dans le vaste chaudron de la mondialisation ?

***

Cette hypocrisie générale, ce mensonge n’est plus de mise. Thomas Piketty a bien raison d'intituler sa chronique du Monde du 9 juin 2019 "L'illusion de l'écologie centriste". Malheureusement, il se contente d'observer les jeux de vilains des politicards en présence, du coup la portée de son papier en souffre. Ce n’est pas de demi-mesures, d'accommodements courtois, de corrections à la marge, de remèdes de surface que l’humanité a besoin : ce serait d’un retour radical et volontaire à une conception raisonnable de tous nos rapports avec le monde. Carrément l'utopie, quoi !

C’est précisément cette conception que nous avons perdue et oubliée depuis deux siècles : nous avons quitté sans retour le monde ancien. Et malgré tous les hypocrites "c'était mieux avant" ou "c'était le bon temps", nous nous félicitons à chaque instant, par nos gestes mêmes, du fait que ce monde ancien nous soit devenu étranger (ringard, vieillot, suranné, etc.). Si par extraordinaire nous décidions de retrouver ce mode de vie (frugalité, sobriété, etc.), l’événement serait d’une violence insoutenable (y compris pour moi).

Vous imaginez la quantité astronomique de travail qui nous retomberait sur le dos ? Ce serait une conversion infiniment douloureuse. De façon plus réaliste, je crois que la perte est définitive et irréversible : on n'arrête pas une machine qui a les dimensions de la planète et qui régente l'existence de (presque) tout le monde..

Et si beaucoup de gens souhaitent "faire des gestes pour la planète" (nous culpabilisons), personne n'a vraiment compris. Je veux dire que personne n'est prêt (moi compris) à perdre tout ce qu'il faudrait pour retrouver l'équilibre perdu. Parce que ce serait individuellement trop coûteux. Sans même parler des efforts constants du système pour accroître sa puissance et son emprise, personne ne peut s'extraire de l'engrenage, même les écologistes convaincus, qui aiment se raconter de belles histoires (consommer "bio", circuits courts, agriculture raisonnée, permaculture, etc.). A quelle hauteur s'élève leur refus du système ? Leurs concessions au système ? Tout ça ressemble à : « Encore quelques minutes, monsieur le bourreau ! ».

Il nous faudrait réapprendre tout ce que nos ancêtres connaissaient par cœur. Dans quelle école apprendrions-nous aujourd’hui ce dont nous nous sommes dépouillés avec soulagement et enthousiasme il y a deux siècles et dont nous avons perdu la mémoire ? Comment trouverions-nous, sept milliards que nous sommes, un terrain d’entente avec la nature, avec la planète, avec le monde, bref : avec les nécessités irréductibles de la nature et des éléments ?

Quel coup de baguette magique nous inculquerait le sens et le respect des limites à ne pas dépasser, que l’humanité a respectées pendant pas mal de millénaires, et dont nous avons fait en deux cents ans des guenilles indignes d’être portées, que nous avons jetées aux orties ? L'humanité présente éprouve une haine viscérale des limites, comme le montrent à profusion les inventions des "créateurs culturels" dans leurs spectacles où fourmillent la transgression, l'attentat aux tabous, le franchissement des limites. Après toutes les Déclarations des droits humains, à quand la signature solennelle de la Déclaration Universelle des Limites Humaines ?

L’humanité présente est une Cendrillon qui n’a pas entendu les douze coups de minuit : il nous reste la citrouille, les rats et les trous dans la pantoufle de vair. Grâce à la machine du capitalisme industriel et productiviste, l’humanité retournera dans son taudis avec les pieds écorchés.

Malheureusement, il nous reste quand même, indéracinable, le rêve de la splendeur du palais princier, le rêve des vêtements chamarrés du bal de la cour. Il nous reste le rêve du bonheur définitif, le rêve de l’abondance des biens, le rêve des fontaines où coulent l’or de nos désirs et les diamants de la certitude de pouvoir les assouvir : la créativité humaine (l'innovation technique) reste pour nous infinie, et nous n'avons ni les moyens ni l'envie d'inverser le cours de l'histoire.

L’humanité présente rêve. Elle vit dans un conte de fées. Elle a fait de la planète un Disneyland géant en même temps qu'une poubelle, et n’envisage à aucun prix d’en sortir. L’humanité, qui a les pieds dans la merde, ne renonce pas à ses rêves sublimes, et ce ne sont pas les écologistes qui la réveilleront. La réalité l’attend au coin du bois.

« La mort lui fit au coin d'un bois le coup du père François ».

"Grand-père", Georges Brassens.

En résumé, si, pour être écologiste, il faut détruire le capitalisme, il faudrait en même temps dire comment on fait. Jusqu'ici, le capitalisme a régulièrement prouvé qu'il était increvable : il a tout digéré, y compris ses pires ennemis. Paul Jorion déclarait assez justement que les capitalistes ne feraient quelque chose pour sauver la planète que si ça leur rapportait. Autrement dit : aucune issue. Tant que l'écologie ne consiste qu'en pratiques fort sympathiques, mais infinitésimales, soigneusement montées en épingle par ses partisans, et qu'elle n'a, à part ça, que des mots à opposer au système capitaliste, celui-ci peut dormir tranquille : il ne sera pas dérangé.

Moralité : être écologiste aujourd'hui, ça n'existe pas. Et ça n'est pas près d'exister.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : changement climatique, écologie, défense de l'environnement, politique, écologistes, yannick jadot, eelv, parti écologiste, énergies renouvelables, développement durable, tri sélectif, biocoop, consommacteur, anticapitaliste, urss, kgb, goulag, communisme, staline, bolchevique, marxisme, collectivisme, npa, nouveau parti anticapitaliste, olivier besancenot, course à la bombe, course à la lune, stakhanovisme, amérique, droits de l'homme, industrialisme, productivisme, lendemains qui chantent, parti communiste, svetlana alexievitch, alexievitch la supplication, pillage des ressources, méphistophélès, goethe, second faust, emmanuel macron, édouard philippe, déclaration de politique générale, journal le monde, thomas piketty, disneyland, georges brassens, paul jorion

vendredi, 14 juin 2019

ÉCOLOGIE = ANTICAPITALISME 1/2

1

Toutes les grandes âmes, politiques ou autres, se rendent compte aujourd’hui que les populations électorales et consommatrices sont de plus en plus préoccupées par l’état de la planète, le changement climatique, l’empoisonnement chimique de l’environnement et autres réalités antipathiques. En un mot, les populations sont de plus en plus sensibles aux questions écologiques.

Pour leur donner l’impression qu’ils gardent un peu la maîtrise des choses, tous les "amis du peuple" qui briguent ses suffrages ont inscrit la protection de l’environnement à leur programme, sous forme de quelques virgules verdâtres, quelques phrases de sinople ou quelques paragraphes smaragdins, bref : des déclarations d'intention. Disons-le : ils veulent juste faire joli, et ça ne tire pas à conséquence. Le programme du parti écologiste lui-même, dont le chef provisoire ne vise rien de moins que la conquête du pouvoir (déclaration récente de Yannick Jadot), est – et c’est logique – entièrement consacré à ce thème.

Tous ces braves gens mentent effrontément. Ils mentent quand ils parlent de « développement durable ». Ils mentent quand ils parlent de « croissance verte ». Ils mentent quand ils enfourchent le cheval des « énergies renouvelables ». Ils mentent quand ils parlent de « consommateurs responsables » et de « tri sélectif ». Et la chaîne Biocoop se fout de nous, avec son slogan sur le "consommacteur". Pour résumer, dans la vie politique, l'écologie reste une potiche garnie d'une plante verte dans un coin de la scène où pérorent les responsables.

S’agissant d’écologie et de défense de l’environnement, il n’y a qu’une seule vérité : personne n’est écologiste s’il n’est pas résolument anticapitaliste. Aucun humain ne peut se prétendre écologiste s’il ne considère pas le capitalisme comme l’Ennemi à détruire. Toute autre position, qui accepte de transiger avec ce principe est une lâcheté, une tricherie, un mensonge, une imposture. Partant de cette prémisse, on aura beau chercher un écologiste avec une lanterne à la main, on n'en trouvera pas. Cela veut dire accessoirement que tout le monde ment, y compris les écologistes estampillés.

***

Le titre de ce billet est en soi un pléonasme. Pour être vraiment écologiste, il faut être un anticapitaliste résolu. J'avoue que, politiquement, le problème est difficile à résoudre. Dans les croyances les plus répandues, se déclarer anticapitaliste, c'est automatiquement être étiqueté bolchevique, marxiste, collectiviste, communiste, et toutes ces vieilles représentations armées d'un couteau entre les dents, où la planification autoritaire voisine avec la police politique, le Goulag, le KGB et les charmants souvenirs qu’a laissés le camarade Staline, petit père des peuples par antiphrase.

Cet anticapitalisme-là est une sinistre farce qui a été soigneusement entretenue par l'armée des agents de l'URSS à l'étranger connus sous le nom de "partis communistes". Car contrairement à la légende, l’URSS n’était pas anticapitaliste (Lénine a réprimé les premiers vrais soviets) : après 1945, elle fut seulement antiaméricaine. Et ça change tout. Ce qu'on nous a présenté pendant presque un siècle comme la patrie de l'anticapitalisme n'était ni plus ni moins qu'un autre système capitaliste, mais un capitalisme d'Etat, c'est-à-dire opposé au capitalisme à l'américaine, fondé, lui, sur la libre entreprise et l'initiative individuelle.

Dans l'un, tout était fait pour favoriser la libération des énergies des hommes entreprenants et courageux, dans l'autre, tout était administré par le couvercle d'une bureaucratie tatillonne et policière. – Soit dit par parenthèse, le rejeton bâtard de l'URSS nommé Nouveau Parti Anticapitaliste (Olivier Besancenot) ne fait que brouiller la donne. Heureusement : qui y croit ? Je ferme la parenthèse.

En dehors de cette différence – cruciale pour ce qui est des droits de l'homme – on aurait pu calquer à peu près le système soviétique sur le système américain : les deux s'entendaient à merveille pour faire de l’industrialisme et du productivisme à outrance l'alpha et l'oméga de la perfection des inventions humaines (voir par exemple la course à la bombe, la course à la Lune, les Jeux olympiques, ...). Le seul moteur qui alimentait l'antagonisme sauvage (quoique mimétique) que tout le monde prenait pour une incompatibilité de nature, une antinomie essentielle, c'était la performance dans tous les domaines possibles.

On se souvient du mythe de Stakhanov, ce "héros" du prolétariat mondial capable de remonter du fond de la mine cinq fois plus de charbon que le communiste ordinaire ; on se souvient de la souveraineté du "Plan" dont, systématiquement, le Soviet suprême concluait a posteriori que "le bilan était globalement positif". L'Amérique et l'URSS se sont simplement tiré la bourre pendant un demi-siècle pour savoir lequel des deux serait capable d'étouffer l'autre sous la masse supérieure de ses performances économiques, scientifiques et militaires chiffrées.

L'URSS a trahi tous les gogos qui ont cru aux "lendemains qui chantent". Une trop longue illusion qui a plongé toutes les gauches et les travailleurs de la planète entière dans la stupeur et le découragement quand l'imposture, au début des années 1990, s'est brutalement révélée pour ce qu'elle était, et que le "communisme" s'est désintégré sous nos yeux, dans une déflagration soudaine, comme par un effet de prestidigitation, où les apparatchiks purs et durs ont su se glisser du jour au lendemain dans le costume rutilant (et mafieux) des "oligarques" gourmands et forcenés. L'URSS abattue a laissé le champ libre aux Etats-Unis, qui ont pu croire que l'ennemi était définitivement à terre, et qu'il ne se relèverait jamais.

Vignette quasi-conclusive de Les Secrets de la Mer noire, de Bergèse et De Douhet, n°45 de la série "Buck Danny". Le volume est paru en 1994 !!!

Pour ce qui est du productivisme, de l’industrialisme et de la destruction de la nature, USA et URSS s’entendaient comme larrons en foire, avec cependant une prime aux soviétiques qui se souciaient de la vie humaine et de la sauvegarde de l'environnement encore moins que les Américains (c'est tout dire), comme l’ont montré les premières interventions après l’accident de Tchernobyl (voir La Supplication, de Svetlana Alexievitch, Lattès, 1998). Et il paraît qu’il vaut mieux ne pas tremper un orteil dans les eaux de Mourmansk ou de la Mer blanche, à cause des déchets innommables qui y ont été immergés.

Le capitalisme, incarné par son champion américain, est un anti-écologiste endurci, c'est sa nature, on le sait. Mais son ennemi déclaré, la soi-disant anticapitaliste et "communiste" URSS, était encore plus anti-écologiste que lui. L'écologie est le seul anti-capitalisme authentique.

A suivre.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : changement climatique, écologie, défense de l'environnement, politique, écologistes, yannick jadot, eelv, parti écologiste, énergies renouvelables, développement durable, tri sélectif, biocoop, consommacteur, anticapitaliste, urss, kgb, goulag, communisme, staline, bolchevique, marxisme, collectivisme, npa, nouveau parti anticapitaliste, olivier besancenot, course à la bombe, course à la lune, stakhanovisme, amérique, droits de l'homme, industrialisme, productivisme, lendemains qui chantent, parti communiste, svetlana alexievitch, alexievitch la supplication

vendredi, 03 mai 2019

FAILLITE DES SYNDICATS

Philippe Martinez, leader de la CGT, a donc reniflé des lacrymogènes à cause de la stratégie des "Black blocks", qui ont été assez habiles pour obliger la police à ne plus faire de différence entre les manifestants traditionnels et légitimes (le 1er mai, c'est un peu le 14 juillet des travailleurs moins le pas cadencé et les avions de chasse en rase-mottes) et les bandits casseurs de tout qui profitent de l'aubaine. C'est vrai que le défilé du 1er mai, ça fait très "cérémonie officielle", c'est devenu quasi-obligatoire pour les organisations syndicales de marcher ce jour-là de Nation (ou Bastille) à République. D'abord parce que ça se fait, et puis aussi qu'est-ce qu'on dirait si on le faisait pas ? Bref, c'est jour de fête, qu'on se le dise.

Malheureusement, cette fois ça a mal tourné. Pensez, le cégétiste en chef obligé de quitter la tête du cortège (avant de réintégrer un peu plus tard). Je ne peux pas m'empêcher de penser que le fait n'est pas sans signification. Et de le rattacher à un phénomène plus général, je veux parler du fait que l'ensemble de ceux qui s'appelaient autrefois la "classe ouvrière", et qu'on a simplement regroupés sous le terme générique plus "actuel" de "travailleurs", tous ces gens n'ont plus personne pour les défendre contre les méfaits d'un capitalisme de plus en plus sauvage et débridé, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan syndical.

Politiquement ? Il suffit de regarder le champ de bataille : l'armée française après la Bérézina. Les prochaines élections européennes le montrent de façon aveuglante : des petits chefs brandissant les lambeaux de quelques drapeaux dans l'espoir de "rassembler les forces de gauche", mais à la condition expresse posée par chacun que ce soit derrière leur drapeau à eux, et pas un autre. Remarquez, le Parti "Socialiste" avait montré le chemin depuis très longtemps, plus exactement depuis 1983 et le "tournant de la rigueur" initié par Mitterrand.

Et le PS a bravement poursuivi dans cette voie, sous la houlette de ses nouveaux cadres à costumes trois-pièces et attaché-case, et de sa Fondation "Terra Nova", qui sont allés, il y a une dizaine d'années, jusqu'à proposer de laisser tomber la "classe ouvrière" pour se tourner vers les "classes moyennes" plus sensibles aux thèmes "modernes" d'une gauche sociétale qui a adhéré aux lois du marché et à la concurrence de tous contre tous, et qui a rejeté les luttes proprement sociales pour se tourner vers l'aberration de la conquête de droits individuels toujours nouveaux (les désirs de l'individu, quels qu'ils soient, devenant autant de droits).

Quant au Parti Communiste, après s'être fait rouler dans la farine par Mitterrand, il n'a plus arrêté de dégringoler de marche en marche à chaque élection, au point de se retrouver en bas de l'escalier, en fauteuil roulant, en se demandant encore ce qui lui est arrivé pour être tombé si bas. Toujours est-il qu'une "insécurité sociale" s'est installée au sein de la classe ouvrière, évidemment aggravée par la désindustrialisation de la France quand son potentiel industriel a commencé à être vendu à la Chine et autres pays à "faible coût de main d'œuvre", sous la pression d'actionnaires de plus en plus gourmands.

Du côté syndical, certes, on parle toujours des "partenaires sociaux" et de la nécessité du "dialogue social", mais qu'en est-il en réalité ? D'abord, l'incroyable division des "forces syndicales", qui se livrent une lutte féroce pour capter les voix des rares travailleurs qui participent aux élections professionnelles. Face à cette division, un patronat de plus en plus compact et intransigeant : quand les troupes adverses tirent à hue et à dia, on ne va pas se fatiguer à faire des concessions, non ?

La chute du Mur, de l'Union soviétique et du communisme a encore aggravé le déséquilibre des forces. Et je ne parle pas du délitement des liens sociaux et de la montée irrésistible de l'individualisme, qui sont autant de freins au sentiment d'appartenir à la vaste collectivité des travailleurs. Un signe qui ne trompe pas : malgré le clairon qui sonne régulièrement l'alerte à propos d'une "France toujours en grève", le nombre de jours de grève depuis trente ans n'a cessé de diminuer : c'est un droit auquel les travailleurs ont de moins en moins recours.

Un autre facteur a pu jouer dans le fait que les forces syndicales se sont vidées de leur sang : leur compromission dans la gestion des institutions liées au partenariat social. Je me rappelle qu'un grand patron (était-ce Denis Kessler ? était-ce du temps du CNPF ou du MEDEF ?) avait parlé de la "nécessaire lubrification des relations sociales dans les entreprises", parlant d'étranges sommes en liquide qui avaient disparu dans on ne sait trop quelles tuyauteries. Et dans un domaine que je connais un peu mieux (Education Nationale), les syndicats d'enseignants ont acquis au fil du temps une influence telle qu'ils étaient d'une certaine manière associés à la gestion du ministère (et qu'ils sont à l'inspiration de quelques réformes, sur fond d'égalitarisme obtus et de pédagogisme militant, dont il est clair aujourd'hui qu'elles étaient catastrophiques).

Alors, c'est vrai, pour faire semblant de "pousser les luttes", le SNUIPP et le SNES-FSU lançaient de temps en temps un mot d'ordre de grève de 24 heures, qui n'avait pour effet que de mettre en vacances les élèves et de coûter une journée (1/30 du traitement mensuel) sur les fiches de paie de la fin du mois. Mais ça, c'était de plus en plus "pour de rire". Quelles que soient la force des luttes, la puissance des manifestations, la clameur des protestations et des colères, la nouvelle situation globale des travailleurs s'est progressivement imposée, défaisant les positions acquises, remettant en question tous les droits sociaux fièrement acquis.

Tout ça reste bien approximatif (je ne suis pas spécialiste et je ne fais pas l'histoire du processus, je suis juste un citoyen ordinaire qui s'intéresse à ce qui se passe et qui essaie de comprendre ce qui s'est passé pour que ça n'arrête pas de dégringoler), mais c'est pour dire que les syndicats français sont moralement impurs, et qu'ils se sont compromis dans de drôles de relations de double-jeu avec les puissants. Dans ces conditions, il devient pour le moins compliqué de proclamer qu'on défend les droits et les intérêts des travailleurs. La CGT a beau montrer ses gros bras et étaler ses drapeaux rouges, elle n'est plus grand-chose (FO, CFDT, etc. guère davantage), et la mésaventure du 1er mai arrivée à Martinez en est un signe.

Car dans ces conditions, on comprend aussi parfaitement qu'à peine 8 ou 10% des travailleurs français soient syndiqués. D'autant que dans le même temps, on a assisté à la libération de la circulation des capitaux et à la financiarisation de l'économie, qui a vu décroître sans cesse la part des revenus du travail dans la distribution des richesses produites et s'accroître avec une impudeur arrogante la part des revenus du capital (quitte à sacrifier l'investissement au passage, jetant aux orties la "règle" (?) des trois tiers : capital, travail, investissement).

Tout cela a fait que, malgré toutes les actions, malgré toutes les grèves, malgré toutes les manifestations, malgré tous les défilés du 1er mai, les salaires ont été "contenus", les conditions de travail sont devenues plus difficiles à supporter, le management à l'américaine ("lean management" et autres trouvailles) a usé les âmes, la vie est devenue plus dure, non seulement pour les ouvriers, mais aussi pour les employés, y compris les couches de populations de niveau de vie "correct" (les "classes moyennes" pas trop favorisées).

Résultat des courses : après la faillite programmée des partis politiques traditionnels de gauche, c'est au tour des syndicats de ne plus rien peser : insécurité sociale grandissante, précarisation, paupérisation, pas de raison de se gêner, il n'y a plus personne en face, on peut y aller carrément.

C'est un point d'aboutissement logique : la "classe ouvrière" d'autrefois, les travailleurs d'aujourd'hui n'ont plus personne pour défendre leurs droits et leurs intérêts face à des entreprises et à des actionnaires de plus en plus voraces. Les travailleurs sont non seulement à poil, mais ils sont aussi pieds et poings liés. Et certains font encore semblant de se demander pourquoi les gilets jaunes.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : partis politiques, france, parti socialiste, parti communiste, cgt, force ouvrière, cfdt

dimanche, 22 juin 2014

CHOPIN CONTRE LE COMMUNISME 1/3

Nikolai Grozni, Wunderkind, Plon, « Feux croisés », 2013

Je ne comprends vraiment pas l'expression de Patti Smith, "prose miroitante", posée bien en évidence sur le guéridon de l'entrée du volume.

Je le dis sans ambages : Wunderkind, du Bulgare Nikolai Grozni, n’est pas un livre à mettre entre toutes les mains. Peut-être même n’est-il que pour quelques-uns (comme La Chartreuse de Parme, dont le point final s'écrit « to the happy few »). Ce que je ne souhaite pas à l’auteur. Car c’est un livre admirable. Mais Grozni n’a pas choisi la facilité, c’est le moins qu’on puisse dire.

Moi, il m’est rentré dans le chou direct et frontal. Je dirais comme Lino Ventura : « C’est du brutal ». Sauf que là, de la première à la dernière page, personne ne rit, ni les personnages, ni le lecteur. C’est un livre qui vous fait prendre un bain de granit : « Le ciel de Sofia est en granit ». C’est la première phrase. Or nager dans le granit, ce n’est pas évident. Un bain dans un passé sinistre pas si lointain : l’action commence à Sofia, Bulgarie, le 3 novembre 1987 et finit deux ans plus tard, au moment de la chute du mur de Berlin.

On passe trois cents pages enfermé dans l’étroite cellule qu’était un pays communiste où, quand on n’a pas à faire à un mouchard, c’est que c’est un bureaucrate ou un « agent en civil ». Parfois un militaire chargé d'enseigner l'éducation physique, armé de son Makarov 9 mm. En tout cas un médiocre qui peut à tout moment vous menacer de son pouvoir. L’effet est poignant. Comme le narrateur, le lecteur se sent à l'étroit, en permanence traqué par les yeux malveillants au service du « Parti ». Et les yeux sont partout, et ils cognent à l’occasion.

Car ce livre met le lecteur à l’épreuve. Comment fait l’auteur pour lui donner l’impression de passer par les épreuves où lui-même est passé ? Mystère. Ce qui est sûr c’est que c’est violent. Et d’autant plus violent qu’il raconte une guerre impitoyable. Cette guerre de destruction voit s’affronter deux ennemis : Frédéric Chopin et le Communisme (avec tout le système soviétique en prime). Et je peux vous dire qui a gagné : c’est Chopin. Mais à quel épouvantable prix !

Je dois dire, pour être honnête, que, comme lecteur, je suis dans une position singulière, qui ne fait pas de moi un élément statistique décisif. Car moi, Chopin, j’avais huit ans. J'étais vacant, donc disponible, il m’est tombé dessus. Pendant des jours et des jours, j’ai passé et repassé sur le Teppaz du 39 Cours de la Liberté la face du 78 tours où je n’ai jamais su quel pianiste (Braïlovski ?) avait gravé l’étude opus 25 n°11.

Combien de fois l’ai-je fait tourner, pour que le chant implacable et volontaire de la main gauche et les cataractes étincelantes de la droite soient définitivement imprimés, fondus ensemble dans les battements d’un cœur gros comme l’univers, au plus profond de mes profondeurs ? Quarante ? Cinquante ? Cent ? En tout cas, Grand-mère n’en pouvait plus et demandait grâce. J’étais impitoyable. J'avais une excuse : Chopin m’avait révélé la vraie vie.

Le plus étonnant : j’ignorais le nom du compositeur, seule la musique, pendant de longues années, est remontée régulièrement de tout au fond vers la surface, inoubliée et pour ainsi dire originaire, comme un événement fondateur, mais aussi comme un point aveugle. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir cherché : quel enchanteur pouvait avoir écrit cette musique prodigieuse ? Je n’ai plus entendu ce morceau par la suite. Il vivait quelque part, comme un point d’interrogation obstiné.

C’est le hasard d’une programmation de France-Musique entendue sur un mauvais transistor, quelque part au fin fond de la Haute-Loire, qui m’a valu, beaucoup plus tard, de pouvoir enfin nommer l’œuvre et attribuer sa paternité au grand Polonais de France. Je le dis sans fioritures : une commotion ! Un ébranlement vertébral ! A l’instant même, je retrouvais le paradis perdu, pas moins. Je n’y peux rien : c’est comme ça que ça s’est passé.

Ensuite, mon carquois s'est garni d'autres flèches. Le Nocturne opus 48 n°1, par exemple, avec cet extraordinaire changement de tonalité qui suit l'exposé du thème, pour annoncer la brutale mutation de l'humeur, avant le retour à une sorte de paix, mais crépusculaire. Ou bien le Scherzo n°3 (op. 39), avec ses contrastes complexes qui déboulent (« presto con fuoco ») dans une sorte de folie furieuse. Mais l'Etude opus 25 n°11 gardera toujours pour moi le même ineffaçable aspect inaugural que « la première fille qu'on a tenue dans ses bras » (comme dit Tonton Georges).

Devenu le profond sillon dans lequel cette œuvre s’est déposée, je m’autorise à voir dans l’auteur de Wunderkind une sorte de frère éloigné dans l’espace et dans le temps, qui m’apporte soudain sur un plateau les mots et les phrases qui collent exactement à l’idée, jamais formulée, que je me faisais de la musique de Frédéric Chopin.

Là où il est très fort, c’est qu’il m’a fait découvrir des choses que je savais déjà.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, nicolai grozni, bulgarie, roman, wunderkind, éditions plon, collection feux croisés, communisme, urss, guerre froide, parti communiste, sofia, musique, frédéric chopin, études opus 10, études opus 25, france musique

vendredi, 31 août 2012

CELINE LE MAUDIT

Pensée du jour : « On a tout essayé pour trouver du nouveau : le roman sans histoire, le roman sans personnages, le roman ennuyeux, le roman sans talent, peut-être même le roman sans texte. La bonne volonté a fait rage. Peine perdue, on n'est parvenu qu'à créer le roman sans lecteur ».

ALEXANDRE VIALATTE

Je viens de finir le dernier roman d’HENRI GODARD, intitulé Céline. Eh bien je crache le morceau : le héros meurt à la fin. J’espère qu’on ne m’en voudra pas. Un 1er juillet 1961. La « Céline » du titre n’a rien à voir avec celle d’HUGUES AUFRAY (« Dis-moi, Céline, qu’est-il donc devenu, ce joli fiancé qu’on n’a jamais revu ? »). La Céline dont je parle, c’est la grand-mère de DESTOUCHES. Car ce « Céline » s’appelle DESTOUCHES, prénom LOUIS-FERDINAND. Né un 27 mai 1894. Nom de plume : CÉLINE. Monsieur a écrit des livres. Et quels livres, nom de Dieu !

Oui, ce « roman » est une biographie. Même si ça mériterait l’appellation « roman », à cause du bonhomme. Mais HENRI GODARD est un savant, pas un romancier. Pour preuve que c’est un savant, il lui faut quarante pages en tout petits caractères à la fin pour loger les notes, vous savez, ce qui prouve qu’il n’a rien inventé. Attention, 1449 notes, pas une de plus, pas une de moins. J’ai compté. Pour indiquer que rien de ce qu’il avance n’a échappé à la vérification. Tout est sourcé, qu’on se le dise. On se dit qu'il connaît son bonhomme jusqu'au fond des poches.

PROFITEZ-EN, C'EST PAS TOUS LES JOURS QUE QUELQU'UN LE FAIT RIGOLER

Quand Gallimard a pris la décision de publier CÉLINE dans la Pléiade (le © du premier volume date de 1962), ses éditeurs claquaient des miches et faisaient dans leur froc (en chœur, si ça se trouve, imaginez la scène des miches qui claquent des mains en cadence) à propos de Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit : le Parti Communiste était à 22 %.

C’était encore le printemps de la « guerre froide ». Et le PCF, qui était alors à son zénith, n’aimait pas CÉLINE, mais alors, on peut dire, pas du tout. Même que ROGER VAILLAND raconte qu’il avait empêché ses camarades de cellule, en 43 ou 44, de l’assassiner purement et simplement. Et qu'il regrettait (plusieurs années après) de les avoir empêchés. Le groupe se réunissait dans l’appartement juste en dessous de chez lui. Et CÉLINE se targuera du fait qu’il aurait facilement pu les dénoncer. Ce qu’il n’a pas fait. C’est sans doute vrai.

Il faut dire que CÉLINE n’a jamais fait grand-chose pour se faire aimer, que ce soit des communistes, des gens en général, et même de ses lecteurs : adopter l’exclamation et la suspension comme style est un bon répulsif pour des lecteurs, même bienveillants. Se faire haïr du lecteur qu’on espère avoir, avouez quand même qu’il faut oser. Même aujourd’hui, pour lire CÉLINE, il faut au moins l’avoir décidé. GODARD se penche sur le paradoxe.

C’est sûr, CÉLINE n’est pas le premier client venu. Auteur sulfureux. Au point qu'on n’a pas oublié l’action sournoise qui l'a fait désinscrire, en 2011, de la liste des célébrations nationales celle de LOUIS-FERDINAND CÉLINE, à la satisfaction de CLAUDE LANZMANN, ARNO KLARSFELD et quelques autres, mais au grand dam de son promoteur, HENRI GODARD. Que l’on avait sollicité officiellement. Mais ce savant n’est pas un homme politique. Et puis ça lui servira de leçon. Il n’avait qu’à s’occuper de Sainte THERESE DE LISIEUX, ou alors, à la rigueur, de PIERRE DE BERULLE.

Car choisir CÉLINE, c’est au moins prendre des risques. Pensez : un auteur antisémite. Aujourd’hui, regardez les faits divers. MOHAMED MERAH tue trois militaires français d’origine maghrébine ou exotique, on en parle et l’événement fait sensation, c’est certain. Mais qu’il tue, quelques jours après, quatre juifs devant une école confessionnelle, alors là, vous pouvez être sûr que la machine médiatique s’emballe et que, dans le vacarme, on n’entend plus hurler qu’à l’antisémitisme. Alors pensez, un auteur qui a écrit des pamphlets antisémites !

Remarquez, le cas d’HENRI BÉRAUD n’est pas très éloigné de celui de CÉLINE. Demandez à ROLAND THÉVENET, qui a fouillé l’animal jusqu'à la racine du poil, depuis le temps qu’il le fréquente. Il a même publié Béraud de Lyon. Que lui ont reproché les épurateurs, à la Libération ? De ne pas avoir été membre du « parti des fusillés », le parti communiste qui, jusqu'au 22 juin 1941 (rupture par HITLER du pacte germano-soviétique, et entrée en guerre contre l'URSS), prêchait l’entente cordiale avec les Allemands, avant de virer de bord à 180° le 23 juin ? De quoi se méfier des cocos, non ? A la place de BÉRAUD, j'en aurais fait autant.

Il ne les aimait certes pas, les cocos. Mais a-t-il pour autant aimé les nazis ? Franchement ? Bon, c'est vrai, il écrit dans Gringoire, le 23 janvier 1941 : « Il faut être antisémite ». Bien des comptes (beaucoup de mauvais : 8775 exécutions sommaires, selon une source plausible) se sont réglés lors de l’ « épuration ». BÉRAUD a payé une facture beaucoup trop salée pour lui. On s'est hâté de lui tailler un costar beaucoup trop large pour ses épaules. Victime de la mythologie gaulliste de « la France résistante ». Il faut se méfier des justiciers en général, et en particulier des justiciers de circonstance (ceux qui sont d'autant plus féroces qu'ils ont quelque chose à se reprocher). Les improvisés « résistants » du dernier moment.

Alors, c'est certain, HENRI BÉRAUD n'a pas la dimension littéraire de CÉLINE. Il a dû gagner sa vie comme journaliste, et sa prose s'en ressent. Mais franchement, quoique moins spectaculaire, il n'en est pas moins un écrivain très estimable. C'est même mieux que « mérite un détour » : c'est « vaut le voyage ». Mais chut ! Cela ne doit pas être dit. Alors ne le répétez pas. Il n'est pas encore sorti du purgatoire.

Voilà ce que je dis, moi.

A suivre.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alexandre vialatte, henri godard, roman, romancier, louis-ferdinand céline, biographie, gallimard, la pléiade, voyage au bout de la nuit, mort à crédit, pcf, parti communiste, claude lanzmann, arno klarsfeld, mohamed merah, roland thévenet, henri béraud, béraud de lyon, libération, allemands, occupation, nazis, staline, justicier, résistants