jeudi, 04 juillet 2024

JEAN-SÉB. ...

... L'ÉVEREST.

J'ai déjà raconté ici comment je suis venu à faire très tôt de l'écoute de la musique un aliment auditif aussi indispensable et vital que l'air que je respirais. Cela se passait (j'avais entre 6 et 7 ans) au 39, cours de la Liberté à Lyon, chez le docteur où j'étais en pension provisoire, assortie d'une éphémère inscription à l'école Ozanam, bourrée de soutanes, de "tables vertes" et de pupitres à abattant.

Donc, sur la commode de la chambre de mes grands-parents, le tourne-disques et, dans le grand placard aux portes coulissantes, les 78 tours et 33 tours (on ne disait pas encore vinyles). A tout seigneur tout honneur : sur le Teppaz, l'Etude opus 25 n°11 de Chopin (par Braïlowski ?), avec ses cascades fluides à la main droite virevoltant et dansant autour de la solide armature du thème structurant. Pas loin derrière, l'ouverture de Tannhäuser avec ses deux cors (et une clarinette basse, me semble-t-il). J'ai fait sur ces deux une authentique "fixation".

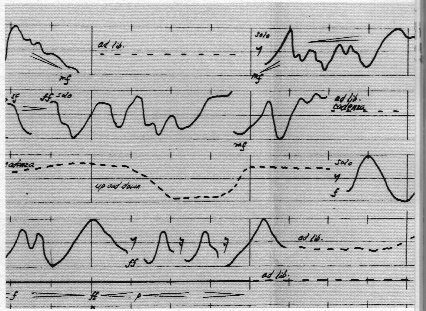

Première mesure de l'Etude op.25 n°11 de Chopin (après les quelques mesures de l'introduction).

Sans exagérer, ces deux-là, mes "œuvres princeps" en quelque sorte, je les remettais régulièrement vingt ou trente fois de suite, jusqu'à ce que ma grand-mère, si douce épouse de son médecin de mari, me fasse comprendre courtoisement que ça commençait à bien faire. Ce qui me fascinait, c'était de découvrir qu'on pouvait marier deux lignes mélodiques complètement différentes, sans que l'œuvre perde pour autant un seul gramme de sa force et de son charme. Les savants appellent ça "contrepoint", ou "écriture horizontale", opposée à la verticalité de l' "harmonie".

Dans le même genre il y eut aussi le fabuleux duo des flûtes au début de La Moldau de Smetana, qui mariaient leurs volutes acrobatiques. La septième de Beethoven par Furtwängler, avec le deuxième concerto de Rachmaninov par Leonard Pennario, n'est venue qu'un peu plus tard. Oh, bien sûr, en cherchant un peu, il y eut encore un certain nombre d'autres disques, mais qui ont laissé des traces moins profondes dans mon disque dur.

J'ai encore, néanmoins, dans l'oreille cette chanson gravée sur une cire illustrée en couleur, depuis longtemps perdue corps et bien : « Ah mesdames, voilà du bon fromage, voilà du bon fromage au lait qui vient du pays de celui qui l'a fait ! ». Alors là, on peut dire que voilà du texte !!! Ensuite, de fil en anguille, j'ai embrayé sur les 78 tours récupérés de je ne sais où par mes parents, dans le beau meuble Schaublorenz regroupant la radio stéréo et l'électrophone : « Qu'il fait bon chez vous, maître Pierre ! », « Les filles de Cadix » et quelques autres raretés anciennes.

Et puis les 33 tours du coffret de 10 vinyles classiques de la "Guilde du disque" qui offrait tous les grands tubes de la "grande musique" où il était question de "Mont chauve", de "Polovtsiennes", de "Danse macabre" et d' "Apprenti sorcier". Et puis la curieuse sonorité de la guitare rock d'un nommé Duane Eddy, et puis les Shadows, et puis ... et puis ... Je n'en finirais pas. J'ajoute, pour clore sur cette "entrée en musique", que je n'ai pas tardé à succomber à une autrement grave addiction : la radio. C'étaient les Grandes Ondes, et avant tout Europe N°1, avec tout ce que les variétés françaises ou anglo-saxonnes pouvaient offrir de chanteurs et de groupes yéyés, "Salut les Copains", rock, pop et chansons "à texte".

Tous ces préliminaires étaient peut-être nécessaires pour en arriver à mon entrée dans le bureau du Grand Patron, le "Saint des saints" de toute la musique européenne : tout le monde a compris, j'espère, pourquoi j'ai intitulé le présent billet "Jean-Séb.". Or, on n'entre pas dans cette cathédrale comme dans un moulin. Il faut trouver un intermédiaire qui accepte de vous introduire. L'ambassadeur qui m'apporta la convocation s'appela, je n'ai pas honte de le dire, Jacques Loussier.

Comment ce "Play Bach n°1" s'est-il retrouvé à inaugurer ma collection ? J'ai oublié. J'avais 16 ans, mes parents, qui voulaient sans doute favoriser mon goût visible, audible et prononcé pour la musique, m'avaient offert un imposant électrophone stéréo Philips, dont le couvercle était constitué par deux hauts-parleurs à brancher et à disposer de telle et telle manière.

Quand j'ai entendu pour la première fois le pianiste jouer le "Prélude n°1", et surtout quand il attaque le tempo accéléré où, avec ses complices Garros et Michelot, il métamorphose l'imperturbable régularité en un morceau diablement syncopé, comme le font les jazzmen dans leurs improvisations, je me suis dit aussitôt qu'un monde s'ouvrait à ma curiosité. Qu'est-ce que c'était que cette musique qui autorisait qu'une telle modernité pût impunément s'en servir sans dénaturer pour autant les bases harmoniques et mélodiques de sa composition ? Il y avait là, pour mes oreilles, quelque chose d'énorme et de profond qui s'ouvrait. C'était Jean-Sébastien !

Je me suis procuré, au fur et à mesure de leur parution, les cinq albums de "Play Bach" du trio Loussier-Garros-Michelot. Le plus étonnant, c'est qu'après six décennies, ils figurent toujours dans ma discothèque, alors que d'autres cires estimables se sont perdues en route. Oh, certes pas dans l'état neuf où je les avais trouvés, mais encore assez nets pour passer sans trop de désagréments sur la platine vinyle. Et si je ne les écoute plus aujourd'hui avec l'émerveillement de la découverte, j'y prends encore un plaisir extrême.

Les cinq disques qui ont ouvert mes oreilles aux fondamentaux universels de la musique européenne.

Pour être franc et complet, il faut que j'ajoute l'autre clé artistement ouvragée qui ouvre sur le monde jean-sébastianesque : le groupe dirigé par Ward Swingle, grand connaisseur et grand "passeur" des œuvres du Grand Maître. J'ai nommé "Les Swingle Singers". En leur sein, on comptait Christiane Legrand, la propre sœur de Michel, ainsi que d'autres anciens membres du groupe de jazz vocal Les Double Six (dont Swingle lui-même). Le titre de leur disque : Jazz Sébastien Bach.

Quoi qu'il en soit et qu'il s'agisse du trio Loussier ou des Swingle, cette époque fut comme une rampe de lancement. Je me suis mis à guetter toutes les apparitions de Jean-Sébastien dans le paysage. Ce furent alors les "Cycles Bach" organisés dans diverses salles et églises de Lyon, auxquels j'assistais en compagnie d'Alain, un vieux pote. Nous eûmes droit, par exemple, à de grandioses Brandebourgeois dans le transept de Saint Pothin et à une grandiose Passacaille et fugue à Saint Bonaventure. Alain et moi fûmes fidèles à Bach pendant quelques années, jusqu'à ce que nos trajectoires divergeassent (oui oui, l'imparfait du subj.).

Et puis il y eut les disques. Le premier de ma centaine de vinyles "Jean-Séb." fut celui des Sonates et Partitas pour violon seul, déniché dans les bacs de La Clinique du tourne-disques, magasin de la rue Joseph-Serlin, jouées par un certain Jean Champeil.

Je dois dire que cette galette m'a percuté de plein fouet, à cause d'un morceau que tous les amateurs connaissent comme "l'Everest" du violon pour les instrumentistes : la "Chaconne", le feu d'artifice de 14 juillet qui clôt la 2ème Partita. Champeil était violon solo chez Lamoureux et soliste à l'Opéra de Paris. Certes pas le plus grand violon de tous les temps, mais c'est quand même ce deuxième ou troisième "couteau" qui m'a apporté la révélation de cet incontournable et absolu chef d'œuvre. Merci monsieur. Et puis cerise sur le gâteau : un gros cahier imprimé sur papier bible avec la partition, dont la version originale de la Ciaccona, de la main même de Bach !!!

Ci-dessus les quatre premières mesures de la "Ciaccona".

On dira sans doute que je suis entré dans l'univers Bach par la petite porte, presque la "porte de service", comme on disait à Paris autrefois. Je le reconnais sans problème et sans honte. Mais franchement, Jacques Loussier, Christian Garros et Pierre Michelot comme Grands Chambellans chargés de vous introduire dans le Salon d'Honneur en clamant votre nom, il y a pire. Bon, c'est vrai que, étant allé entendre un concert donné par le trio à la salle Molière, j'avais trouvé glaçante l'ambiance dans laquelle il s'était déroulé : tous trois dans le contrôle, très sérieux et très guindés dans leur costard noir, chemise blanche et nœud pap., pour moi qui passais régulièrement des soirées dans la cave joyeuse et enfumée du Hot Club de Lyon, ça la fichait plutôt mal.

Reste cependant la raison d'être de ce billet : le monument Jean-Sébastien, avec les innombrables ouvriers qui se chargent de l'entretenir et de le faire briller. Je pense par exemple à madame Corinne Schneider, grâce à qui le culte de cette musique perdure sur France Musique tous les dimanches matins, perpétuant pour les vieux fidèles comme moi l'action d'un Jacques Merlet, d'auguste mémoire. C'est un drôle de monument, ce « vieux Bach », comme l'appelait avec un immense respect l'empereur Frédéric II : nul jusqu'à ce jour n'a réussi à en accomplir un tour complet ni à en épuiser la substance.

Mais Jean-Sébastien Bach n'a pas besoin de l'éloge du minuscule quidam qui se permet ici de célébrer ce géant.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, jean sébastien bach, tourne-disques teppaz, lyon, cours de la liberté, 78 tours, vinyle, 33 tours, frédéric chopin, étude opus 25 n°11, ouverture de tannhäuser, braïlowski, richard wagner, polyphonie, contrepopint, bedrich smetana, la moldau, la septième de beethoven, rachmaninov concerto piano n°2, léonard pennarion, guilde du disque, danse macabre, apprenti sorcier, unenuit sur le mont chauve, salut les copains, duane eddy, rock'n roll, jacques loussier, christian garros, pierre michelot, loussier play bach, swingle singers, christiane legrand, double six, jazz sébastien bach, ward swingle, cycle bach, saint pothin, saint bonaventure, concertos brandebourgeois, passacaille et fugue, la chaconne de bach, jean champeil, lyon salle molière, france musique, corinne schneider, jacques merlet

vendredi, 15 septembre 2023

DES PERLES COMME ...

... S'IL EN PLEUVAIT.

Oui, je sais, j'écoute un peu trop la radio, mais que voulez-vous, c'est comme ça, et ça fait si longtemps. Dans le brouillard qui s'épaissit et s'approfondit parfois à l'excès, il arrive à mon oreille d'être piquée par l'aiguillon des trouvailles — involontaires en général — de tous ces gens autorisés à causer dans le poste. Autant de bonbons que je laisse au lecteur le soin d'apprécier.

*

***

*

Entendu sur France Musique hier soir. Benjamin François (ou Arnaud Merlin ?) présente le programme du concert de 20 heures, qui commence par une œuvre de Pouët-Pouët Boulez : « Le Sacre du printemps n'a pas perdu une ride depuis sa création ».

***

Sur France Culture, le 6 septembre 2023 à 12 h. 11 environ. On parle d'un film quelconque : « Une actrice qui a eu un accident de voiture et qui a disparu de la circulation ».

***

Toujours France Q, le 27 avril 2023 vers 12 h.40 : « Doubler la facture par deux ».

***

France Q, 9 septembre vers 7 heures 17, dans la bouche de Quentin Laffay (on est samedi) : « Le Tombereau de Couperin, de Maurice Ravel ». Répété tel quel dans la "désannonce".

***

France Culture encore, le 14 août dernier vers 7 heures 03. On parle de migrants et de passeurs, qui se donnent rendez-vous le long de La Canche, fleuve côtier du Pas-de-Calais, par souci de discrétion : « Ils remontent le fleuve jusqu'à la Manche ».

***

Philippe Manière, "consultant" en je ne sais quoi (entreprise "Vae Solis" = "Malheur à l'homme seul"), sur France Culture , le 30 janvier 2023 à 8 h. 08 : « Je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire ».

***

A propos de Carlos Ghosn, le 20 novembre 2018 à 7 h. 02, dans la bouche du journaliste Hakim Kasmi : « Même le Medef se pourfendra d'une lettre ».

***

Le 10 octobre 2018, sur France Culture vers 8 heures 20 : « Ces nouveaux députés La République en Marche n'ont pas la rouardise des députés du vieux monde ».

***

A SUIVRE .......

09:00 Publié dans HUMOUR | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : humour, carlos ghosn, france culture, france musique, journalistes, hakim kasmi, la république en marche, philippe manière, migrants, quentin laffay, maurice ravel, le tombeau de couperin, benjamin françois, arnaud merlin, pierre boulez, stravinsky, le sacre du printemps

lundi, 10 janvier 2022

RACHMANINOV : UN PLAGIAT ?

Ce dimanche 9 janvier 2022, voilà-t-il pas que j'entends le début d'une émission de France Musique que je n'écoute jamais (c'est le dimanche, c'est l'heure de la sieste, et puis on n'est pas obligé). Et qu'est-ce qu'il passe comme disques, le Jean-Yves Larrouturou qui cornaque le créneau ? Des enregistrements de la musique de Clara Wieck-Schumann. J'adore les compositions de Clara Schumann, mais qu'est-ce qu'il a besoin de rattacher son programme à la lutte des femmes ? Il y a là pour moi quelque chose d'incompréhensible : en quel honneur des œuvres d'art devraient-elles être mises au service de causes que leurs créateurs n'ont pas songé un instant à promouvoir ou à défendre ? Passons sur le stéréotype féministe en vigueur.

Il s'agit de la Ballade opus 6 n°4 jouée par Marie-Josèphe Jude, mais je n'ai pas entendu l'annonce du morceau. Je me dis : ça c'est du Rachmaninov, nom de Zeus !!! Et puis je file dans mes CD du Russe, j'essaie avec les Etudes-Tableaux par Nicholas Angelich : chou-blanc ! Je me rabats sur les Préludes par Abdel Rahman El Bacha : Bingo !!! A la première plage. Je n'en demandais pas tant. Il s'agit de l'opus 3 n°2. Si l'on excepte les deux-trois accords d'intro de Rachmaninov, les mesures initiales sont quasiment identiques. Je vous laisse écouter les deux pour comparer, mais je ne serais pas étonné qu'on me dise que Rachmaninov a purement et simplement plagié la compositrice, au moins dans le début de l'œuvre. Cette magique succession d'accords qui m'ont tenu compagnie durant des insomnies entières, se pourrait-il que ? Je suis peut-être le dernier des derniers à découvrir ça. Et alors ?

Bon, c'est sûr et vrai qu'après avoir écouté les deux pièces, on est obligé de reconnaître que, même si les premières mesures sont un peu "copie-conforme", les deux univers n'ont finalement pas grand-chose à voir, et que ce qu'on peut appeler poésie dans l'œuvre de Clara Schumann devient recherche de la virtuosité dans celle de cet authentique maître du piano qu'était Sergeï Rachmaninov (en quoi Clara Schumann n'avait rien à lui envier, à ce qu'on dit). N'empêche que ça fait drôle. Faut-il que j'aie été marqué par le père Rachmaninov (ça a commencé il y a très-trop longtemps avec son concerto n°2 par Léonard Pennario et je ne sais plus quel orchestre ou quel chef - peut-être Vladimir Golschmann, en tout cas c'était sur le Teppaz du 39 cours de la Liberté) pour mettre le doigt sur l'emprunt qu'il a fait à la talentueuse Clara Wieck-Schumann tant célébrée par les cohortes musico-féministes.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, clara schumann, sergueï rachmaninov, france musique, clara wieck, robert scumann, rachmaninov études tableaux, rachmaninov préludes, evgueni kissin, leonard pennario, jean-yves larrouturou

mercredi, 07 juillet 2021

ÉDOUARD COMMETTE, ORGANISTE LYONNAIS

Édouard Commette (1883-1967) est, paraît-il (je n'ai pas vérifié l'info), le premier organiste à avoir enregistré un disque consacré à l'orgue (en 1928). Je ne l'ai pas connu, mais je l'ai peut-être entendu sans savoir que c'était lui (j'ai l'âge), dans la cathédrale Saint-Jean de Lyon, dont il était le titulaire de l'orgue (de 1904 à 1965, selon Maurice Vanario). Oh, ce n'est pas que les "grandes orgues" de notre cathédrale Saint-Jean-Baptiste jouissent d'une énorme réputation. La preuve, c'est qu'elles n'attirent guère les vedettes de l'instrument. J'imagine que leur emplacement, encaissé dans le transept de l'édifice au lieu de figurer majestueusement au-dessus de l'entrée comme c'est très souvent le cas, n'est pas pour rien dans ce relatif dédain. Mais enfin cela reste un bel orgue, même si ce n'est pas celui qu'Edouard Commette a connu (impossible de dénicher une photo de l'ancien, détrôné autour de 1990).

Inutile de préciser que les touristes viennent plutôt voir l'horloge astronomique qu'entendre l'orgue photographié en 1996 par Marcos Quinones.

Edouard Commette, de même que son élève et successeur au même poste Joseph Reveyron (1917-2005), il a refusé de quitter sa ville quand des propositions un peu alléchantes lui ont été faites ailleurs. Si je ne l'ai pas connu, j'ai fréquenté la classe de son fils, qui enseignait le français au Lycée Ampère, et qui ne m'a pas laissé grand souvenir. J'ai échangé quelques mots insignifiants avec lui un soir où un hommage officiel était rendu à son père, sans doute pour le centième anniversaire de sa naissance : j'ai oublié si c'était à Saint-Bonaventure ou à Saint-Jean (je dirais plutôt Saint-Jean, l'autre orgue étant tenu par Marcel Paponaud (1893-1988), un autre illustre inconnu, mais quand on est le titulaire, on ne se laisse pas déloger).

Si je parle ici d'Edouard Commette, c'est d'une part que je viens de remettre la main sur un vieux vinyle 25cm que j'ai énormément écouté au cours de mon existence parce qu'il contient une version magnifique à mes oreilles de la Passacaille et fugue en ut mineur de Jean-Sébastien Bach. Je ne sais ce qu'en penserait la "Tribune des Critiques de disques", et ça m'est bien égal.

On dénombre à ce jour 2751 visionnages de ce youtube posté en 2012 par Vincent Ograou. Logique.

C'est, d'autre part, parce qu'en fouinant dans les photographies de Georges Vermard [qui fut photographe au défunt journal L'Echo-Liberté] conservées à la Bibliothèque Municipale de Lyon, je suis tombé sur quelques clichés représentant le maître. J'avoue que j'ai été saisi par cette tête d'oiseau de nuit, par ce visage calviniste à la Gustav Leonhardt, par ce profil sans menton, par ces doigts puissants et frêles qui ont toujours préféré le relatif anonymat d'une capitale provinciale aux lumières d'une renommée plus grande dans la capitale nationale ou aux claviers de quelque instrument autrement prestigieux.

Oui, j'ai été saisi par — qu'on m'excuse — la beauté du portrait que ces photos de Georges Vermard, dressent, trois ou quatre ans avant sa mort, de ce musicien généralement ignoré aujourd'hui. Pensez, mon ami F., grand mélomane et une oreille d'ingénieur du son, ignorait ce nom jusqu'à ce que je lui en parle.

Que le lecteur veuille bien considérer ce petit billet comme un obscur hommage à un grand organiste resté obscur par choix.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : en 1974, la ville de Lyon a donné le nom d'Edouard Commette à une toute petite place, prise entre l'avenue Adolphe Max et la place Saint-Jean, non loin donc du lieu où l'organiste a exercé son art durant toute une vie consacrée à la musique. Depuis la prise de photo par Marcos Quinones en 1991, des arbres ont été replantés, et un marché — tour à tour livres et bio — se tient, m'a-t-on dit, le samedi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, musique, musique d'orgue, édouard commette, jean-sébastien bach, passacaille et fugue en ut mineur, photographie, photographes, georges vermard, marcos quinones, joseph reveyron, france musique, tribune des critiques de disques, vincent ograou, journal l'écho liberté, jérémie rousseau

jeudi, 18 février 2021

DES MUSICONS ...

... COMME S'IL EN PLEUVAIT.

« Les com ... positeurs con ... temporains, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît ! »

(réplique célébrissime d'un film illustrissime).

Une minute exactement, rien que pour le thème principal (d'abord au poing — "happy birthday to you" fredonné par Ventura —, ensuite au banjo).

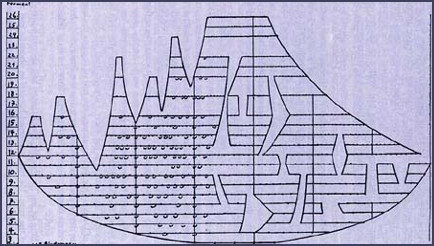

Partition normale (Michel Magne).

***

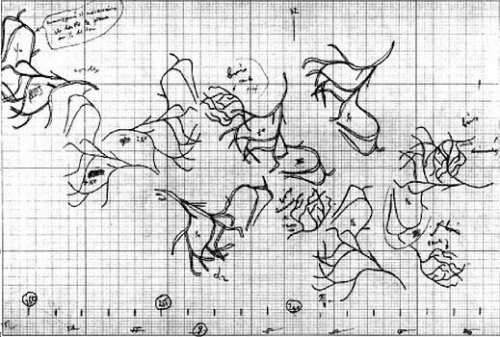

"Partition" d'Edgar Varèse.

Je cite cette réplique-culte parce que j'ai chopé France Musique ce soir ("Les Mercredis de la contemporaine") et que les prouesses du quatuor Diotima ont abouti à un drôle de résultat : les musiciens ont joué une musique qui a fini par me faire bien rigoler. Avouez que je leur devais bien ce petit billet en reconnaissance de leurs bienfaits dans une période qui ne prête pas précisément à la rigolade.

"Partition" de Karlheinz Stockhausen.

Le sourire narquois a commencé à naître avec le quatuor à cordes de Bruno Mantovani, pour s'épanouir en rire franc et massif au fur et à mesure que celui d'Enno Poppe déroulait ses superpositions de lignes qui se voulaient certainement d'une gravité peu encline à la bonne humeur. Au moment où j'écris ces mots, la plume de Pascal Dusapin égrène des notes qui me semblent un peu moins exotiques ou barbares.

"Partition" de Iannis Xenakis.

Je dirai quand même, pour la défense des artistes, qu'ils soient concepteurs ou exécutants, qu'aussi longtemps que les premiers n'obligent pas les derniers à frapper leurs Stradivari-Amati-Guarneri-Bergonzi avec leurs archets hors de prix, tout ce petit monde est en droit de prétendre que les assemblages de sons produits par les instruments restent de la musique musicale.

Mais on n'est pas forcé de les croire.

***

Partition normale (Olivier Messiaen).

***

Dans le "monde d'après", on fera comme avant, "en un peu pire" (citation).

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique contemporaine, france musique, les tontons flingueurs, michel magne, edgar varèse, quatuor diotima, les mercredis de la contemporaine, karlheinz stockhausen, bruno mantovani, enno poppe, pascal dusapiniannis xenakis, stradivarius, olivier messiaen

mercredi, 24 juin 2020

ÉTERNITÉ DE JEAN-SÉBASTIEN BACH

10'55" de pur bonheur.

Voici l'Art de la Fugue (partie finale) comme je ne l'avais jamais entendu. Le monsieur qui a transcrit pour ensemble vocal cette partie d'un chef d'œuvre absolu de l'histoire de la musique occidentale s'appelle Harry van der Kamp. Il est néerlandais. Il a fondé et dirige le "Gesualdo Consort Amsterdam".

Il fait chanter la mélodie ô combien complexe sur un texte tiré de l'Evangelisches Gesangbuch : « Ein selig Ende mir bescher, am Jüngsten Tag erweck mich, Herr, dass ich dich schaue ewiglich. Amen, Amen, erhöre mich ! ».

Le contrepoint XIX est une fugue à trois sujets. Il faut se rendre compte, déjà, de ce qu'est une fugue à 4 voix (la fugue n°4 du CBT est à 5 voix) : un seul sujet, mais que le compositeur triture et torture dans tous les sens (inverse, miroir, miroir inversé, ...), c'est déjà de la grande ébénisterie d'art.

Alors imaginez la même difficulté, mais multipliée par trois (en exponentiel). Et ça a l'air abstrait, mais quand vous écoutez, ça vous transporte : on peut toujours chercher comment c'est fait..

L'écriture du "vieux Bach", comme l'appelait avec un infini respect Frédéric II de Prusse, qui peut s'enorgueillir d'être le destinataire de L'Offrande Musicale (mais c'est une autre histoire). Les portées sont tracées au "rastrum", ce porte-plume à cinq plumes alignées dont John Eliot Gardiner parle dans son merveilleux bouquin : Musique au château du ciel (Flammarion, 2014).

Quant à l'inachèvement de ce dernier contrepoint, je ne me lasse pas de réécouter avec ferveur les dernières mesures qui laissent l'auditeur en suspension dans un brouillard voluptueux, et je laisse les musicologues se disputer autour des savantes conclusions qu'il faut en tirer.

Que l'inscription apposée après les dernières notes (« Sur cette fugue où le nom de B.A.C.H. [si bémol-la-do-si bécarre en notation germanique] est utilisé en contre-sujet, l'auteur est mort. ») dans la partition manuscrite soit ou non une affabulation, ce n'est pas un problème : si non è vero, ben trovato.

Enfin, je me permets de reléguer bien loin sur le rayon la version clavecin du grand et très calviniste Gustav Leonhardt, qui s'est permis d'ajouter au contrepoint inachevé une broderie de sa façon : ça ne se fait pas, même quand on s'appelle Leonhardt. Autant je ne me formalise pas trop de ce que Friedrich Cehra achève la partition du Lulu d'Alban Berg, autant, s'agissant de JSB, je dis : « Pas touche ! ».

Dire que le disque existe depuis 2005, et que je ne le connaissais pas (label Sony) ! Merci à France Musique en général et à Madame Corinne Schneider en particulier, qui presque tous les dimanches de cette année à partir de sept heures du matin (je suis du genre "couche-tôt-lève-tôt"), m'ont toujours fait passer de bons moments, souvent d'excellents et, en quelques occasions, des moments extraordinaires de pure jouissance musicale, et peut-être même spirituelle, comme c'est arrivé ce dimanche 21 juin, en écoutant cette version vocale de L'Art de la Fugue.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, jean-sébastien bach, l'art de la fugue, the art of the fugue, harry van der kamp, gesualdo consort amsterdam, gustav leonhardt, france musique, corinne schneider, le bach du dimanche, friedrich cehra, alban berg lulu, clavier bien tempéré

dimanche, 21 juin 2020

CHANTER ENSEMBLE

On est à une table bien garnie au milieu de joyeux convives, on voit les cuisinières s'activer, on entend les bruits de l'auberge, les couteaux et fourchettes sur les assiettes. On a mangé et bu. Il ne reste plus qu'à chanter. Cela se passe à Tbilissi (Georgie). Le film de la série "Petites planètes" (Vincent Moon) dure 8'47". J'ai eu du mal à le retrouver sur l'internet après en avoir entendu à peine quelques secondes magiques je ne sais plus quand sur France Musique. Le chant commence à 1'12", une simple mise en bouche avant d'en arriver à l'essentiel, qui se produit à 3'18". Je ne sais pas ce qui se passe. Ecoutez ce refrain : c'est renversant. Le collectif qui prend le relais à 7'20", c'est pour la bonne humeur finale de l'au-revoir.

Ce qui se passe entre 3'18" et 7'20", je me le repasse en boucle. C'est tout le mal que je souhaite au visiteur qui apprécie les harmonies subtiles.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : série petites planètes, vincent moon, tbilissi, musique de georgie, musique, france musique

mercredi, 08 avril 2020

CORONAVIRUS : NE PAS CESSER D'APPLAUDIR

Les percussionnistes de Radio France sont confinés comme tout le monde. Cela ne les empêche pas d'applaudir, comme tout le monde, les personnels de santé (n'oublions pas les caissières, les éboueurs, ...). Ils donnent, en restant chacun chez soi, Clapping music de Steve Reich. La vidéo est époustouflante.

Didier Benetti, Gabriel Benlolo, Emmanuel Curt, François Desforges, Benoît Gaudelette, Jean-Claude Gengembre, Florent Jodelet, Nicolas Lamothe, Renaud Muzzolini, Francis Petit, Gilles Rancitelli, Rodolphe Théry (montage et mixage).

***

Bravo messieurs. Moi aussi j'applaudis (pas aussi savamment).

06:57 Publié dans L'ETAT DU MONDE, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : coronavirus, musique, france musique, percussionnistes radio france, clapping music, steve reich

dimanche, 30 juin 2019

VARÈSE AVAIT TOUT COMPRIS

IL N'Y A PAS DE MUSIQUE SANS SONS,

MAIS IL Y A DES SONS SANS MUSIQUE.

Précision : j'ai pris Varèse pour faire le titre, mais il va de soi que le propos de ce billet s'adresse à tous les compositeurs du 20ème siècle, et même au-delà, aux autres artistes. L'idée générale est la suivante : pour avoir une idée de l'état moral de la civilisation actuelle et du soi-disant "Progrès" qui la guide et l'anime, regardez les œuvres des artistes, et écoutez les œuvres des compositeurs de musique savante.

***

Pelléas et Mélisande-1907, Le Sacre du printemps-1913, Désert-1954 : Claude Debussy, Igor Stravinsky, Edgar Varèse. Autant de scandales éclatés dans la France de la première moitié du 20ème siècle. Fontaine-1917, c’est l'urinoir signé R. Mutt, alias de Marcel Duchamp. Et vlan, encore un scandale. Merda d’artista-1961, c’est Piero Manzoni. Le gobelet d’urine, c’est je ne sais plus qui. Cloaca (la machine à faire caca), c'est Wim Delvoye en 2000. Derniers scandales en date : le « Vagin de la reine », d’Anish Kapoor à Versailles, les « Tulipes » de Jeff Koons, le « plug anal » de Paul Mc Carthy au milieu de la place Vendôme, j’arrête là.

Au théâtre, à l’opéra, on ne compte plus les metteurs en scène qui ont « dépoussiéré » les œuvres majeures du répertoire à coups d’attentats contre les « routines » d’un public « paresseux » et « encroûté », pour « nettoyer les écuries d’Augias » ou « faire souffler un vent nouveau » (rayer la mention inutile). Tiens, dans le Don Giovanni donné ces temps-ci à Strasbourg, Leporello met du poison dans les plats, Donna Anna jette du vin à la figure du séducteur et le Commandeur devient barman : vous le sentez, « l'air frais et vivifiant » ?

Dans le domaine esthétique tout entier, l’histoire du 20ème siècle est jalonnée par les pierres blanches des scandales. Les milieux artistiques, qu’on disait conservateurs, se sont mis au goût du jour et ont adopté le langage cérébral qui convient pour donner à toutes sortes de nouveautés le poids de l’intellect. On s’est mis à idolâtrer les avant-gardes et à guetter l’inouï et le jamais vu. Tous les arts sont touchés par ce phénomène, mais je parlerai ici principalement du domaine musical.

Les beaux esprits qui se font des piquouses à l’air du temps, et tombent dans tous les panneaux pour avoir l’air bien informés, en tirent argument pour en conclure que, quand une œuvre est novatrice, elle commence par « heurter les sensibilités », mais finit toujours par devenir un « classique », sur le refrain : « On s’habitue à tout ». C'est parfois vrai, mais loin d’être la règle (tiens, pour voir si vous le trouvez « classique », essayez la "première" de Déserts de Varèse (27'15") en 1954, et accrochez-vous, je parie que le Sacre de Stravinsky prendra des airs de Mozart. Frank Zappa admirait Varèse).

Ce qui est amusant, c'est que Varèse, qui avait peut-être prévu l'accueil "festif", se débrouille pour qu'il y ait par épisodes plus de bruit sur la scène que dans la salle.

Et le public, dans tout ça ? Eh bien le public, lui, dans sa plus grande partie, est resté sur place. Pendant que les arts (musique, peinture, etc.) montaient dans le TGV et prenaient la voie rectiligne et scintillante de la modernité, le public en restait au pas mesuré du laboureur à sa charrue, derrière son cheval, les sabots dans la glèbe. Et la technique ne l’a pas aidé, on peut le dire, à accélérer l’allure, contrairement à ce qu’on pourrait penser a priori.

Car la technique au 20ème siècle, en plus de donner des moyens révolutionnaires aux compositeurs (qui se sont jetés dessus comme des prédateurs affamés : onde Martenot, Theremine, magnétophone, sampler, etc.), a apporté au public tout ce qu’il fallait pour entretenir son naturel conservatisme esthétique. D’abord la radio, puis la télévision, qui caressent forcément l’auditeur dans le sens du poil ; mais aussi la conservation (enregistrement) et la reproduction (disques) de la musique en train de se faire : ça paraît inconcevable aujourd’hui, mais il fallait auparavant sortir de chez soi pour entendre de la musique, ou alors la pratiquer soi-même pour en faire à la maison.

Du coup, la musique en train de se donner en concert en direct a perdu de sa prégnance et de sa surface commerciale (je ne parle pas du rap). Ce qu’on appelle « musique contemporaine » est devenu une option parmi cent cinquante autres, puisque, grâce à la technique, toutes les musiques sont devenues « contemporaines ».

Et par la vertu des moyens de reproduction, toutes les musiques ont acquis les vertus domestiques de la consommation individuelle, voire solitaire, pour ne pas dire égoïste. Et les étiquettes (on pourrait dire « compartiments », « cases », « ghettos », …), dans les rayons « musique » de la FNAC, se sont mises à proliférer et se multiplier. Pierre Bouteiller avait mis un "s" à "musique" quand il dirigeait l'antenne musicale publique (ceci pour dire que l'élite intellectuelle se fait volontiers la messagère de tout ce qui voudrait la voir morte et en enfer).

Pour ce qui est des musiques savantes, je veux parler des avant-gardes, tout ce beau monde a décidé d’oublier le grand public et d’en revenir à la bonne vieille doctrine de « l’art pour l’art » : moi l’artiste, moi le compositeur, j'oublie que la musique est faite pour être entendue et appréciée par des oreilles humaines, je suis désormais l'explorateur des possibles, l’expérimentateur des formes, le chercheur en blouse blanche, je combine et fabrique au fond de mon laboratoire, j’en sors pour offrir mes trouvailles au monde, et tant pis pour les mélomanes, qui n’ont qu’à me suivre, s’ils ne sont pas trop fossilisés dans une tradition paralysante. Une petite élite d’amateurs préoccupés de « vivre avec leur temps », ça me suffira.

Aparté : j’ai longtemps fait partie de ces gens-là. Je n’en éprouve ni honte ni fierté : cela fut. Cela n'est plus. J'en ai gardé de fort rares prédilections. Mais le plus souvent, je suis obligé de fermer les écoutilles, en me demandant pourquoi les compositeurs modernes et d'aujourd'hui ont banni de leurs préoccupations l'intention de procurer à leurs auditeurs une émotion musicale. Comme s'il était interdit désormais au public d'éprouver du plaisir, et pourquoi pas, de la jouissance. Dans l'immense majorité de sa production, la musique contemporaine déteste le plaisir. (ajouté le 5 juillet)

Le grand public a réagi avec bon sens et à-propos : il a déserté les salles, se disant qu’on ne paie pas son billet d’entrée pour se faire marcher sur les tympans par des bataillons de sons chaussés de bottes à clous (ou inversement, pour chercher dans une botte de foin trois pets inodores qui se courent après). Les directeurs de salles et programmateurs de concerts ont fini par comprendre. En sadiques modérés, ils ont adopté la stratégie du sandwich : une tranche de Stockhausen entre une Quatrième de Beethoven et une Ouverture de Mozart, convaincus qu’à la longue le public s’y fera : « Nous avons les moyens de vous faire aimer la contemporaine » (dit - presque - le SS "Papa Schulz"-Francis Blanche dans Babette s'en va-t-en guerre).

Mais globalement, disons-le, le grand public a résisté à ce qu'il n'arrivait pas à comprendre. C'est un fait : pour entrer dans la musique contemporaine, il faut quelques clés. En particulier, il ne faut pas ignorer que la musique a quelque chose à voir avec le mouvement de l'histoire. Il faut se faire une idée des grandes "problématiques" touchant la tonalité, la mélodie, les timbres, les instruments, la notion d'œuvre (pièces aléatoires de Boucourechliev et autres), l'auditoire (cf. le célèbre 4'33" de Jogn Cage) et autres fantaisies théoriques.

Or le grand public n'avait pas une vue très claire des bouleversements intervenus dans la réalité globale du monde. L'époque, et donc la musique étaient radicalement nouvelles. Quelques révolutions bien réelles avaient eu lieu, changeant de fond en comble les conditions de l'existence et des productions esthétiques. Que peut-on chanter, que peut-on écrire, après deux guerres mondiales, après la bombe atomique, après Auschwitz ? Sûrement pas l'adagio d'Albinoni. L'histoire était passée par là.

En vociférant contre le compositeur qui, selon lui, massacre la "musique", le grand public se trompe de cible (idem en peinture : "Un gamin de cinq ans en ferait autant") : c’est contre l’époque capable d'engendrer de tels monstres, que devraient s’élever les récriminations. Bizarrement, l'auditeur supporte aisément la réalité générale dans laquelle il vit, mais hurle contre des objets esthétiques qui n'en sont que les produits.

Il faut s'en convaincre : la musique contemporaine a tout compris du temps dans lequel elle est composée : elle porte très naturellement les clameurs politiques, les tumultes guerriers, les misères noires, les drames affreux, le chaos sensoriel et l'anarchie conceptuelle qui ont pris les commandes de l'humanité. Il n'y a plus des sons proprement musicaux et spécifiquement organisés sortis d'instruments fabriqués pour ça.

Tous les sons sont devenus égaux, y compris ceux qu'on appelait "bruits" avant que Pierre Schaeffer n'en fasse des "objets musicaux". Par exemple, j'avais assisté à une répétition où les jeunes violonistes, obéissant à Ivo Malec, devaient frapper (pas trop fort, mais "a tempo") le bois de l'instrument avec le bois de l'archet ("Musique nouvelle", Lyon, 1981). Bien des compositeurs sont arrivés à faire pire. Le 20ème siècle ne pouvait pas espérer mieux pour le domaine musical que ce champ de batailles.

La musique faite au 20ème siècle, qui porte tous les bruits et toutes les fureurs du monde, ressemble trait pour trait au siècle où elle a vu le jour (oui, je sais qu'on est au 21ème). Pleine de vacarmes, d'horreurs et de tortures sans précédent, elle est en parfaite adéquation avec lui. C'est l'attitude face au siècle qui doit façonner l'attitude face aux arts, et c'est encore loin d'être le cas. Comme s'il y avait une césure entre les deux. A moins que l'auditeur ne vive dans une bulle protectrice.

Berg, Schönberg, Prokofiev, Partch, Ligeti, Stockhausen, Boulez, Gubaidulina, Barraqué, Schwarz, Xénakis, Penderecki, Nancarrow, Zimmermann, Webern, Boucourechliev, Cage, Berio, Kagel, Greif et tous les autres, ils ont tout compris au siècle, et ils ont composé la musique qui entrait le plus fort en résonance avec lui. Et le grand public, sans même s'en rendre compte, étranger à toutes ces musiques de son temps, vit hors de son propre siècle.

Le grand public n’a pas compris que s’il juge insupportable beaucoup de la musique contemporaine, c’est parce que c’est le siècle qui est insupportable, et que la musique ne fait que l'exprimer. Alors que lui, grand public, qui veut continuer à supporter l'existence, continue à vivre comme si étaient réunies comme avant toutes les conditions pour vivre harmonieusement. Le grand public a mis la tête dans le sable. Les tumultes, les rages, les catastrophes peuvent bien se déchaîner, le grand public se déchaîne quant à lui contre les œuvres qui, dans leur forme ou dans leur contenu, le mettent face à cette réalité sauvage.

Le monde est enragé, mais « la vie continue ». La réalité peut devenir atroce, mais il faut pouvoir continuer à dormir le cœur en paix et à passer des repas tranquilles. Et si, pour mon compte personnel, je déteste une majeure partie de ce qui se fait en musique savante aujourd’hui, c’est parce que je l'inclus dans le tableau d'ensemble. Je sais que notre temps est de moins en moins présentable et habitable (ce qui ne m'empêche pas de jouir de ma petite existence).

J’ai une fois pour toutes cessé d’adhérer à l’ignoble fiction du « Progrès », et cette antipathie va aussi, bien évidemment, aux œuvres qui en sont le fruit. Je coupe le son lorsque viennent les « mercredis de la contemporaine » sur France Musique, sauf en de très rares occasions où, en pleine célébration du culte des sons, du bruit et de la fureur, je vois se dessiner le visage d’une vraie mélodie qui me susurre à l’oreille : « Non, tout n’est pas perdu ».

Voilà ce que je dis, moi.

***

Quelques phrases d'un baratin que j'avais pondu ici même le 9 décembre 2015. Je n'ai guère progressé.

Qui adhère avec enthousiasme à l’époque, est logiquement gourmand d’art contemporain, de musique contemporaine. Qui est rebuté par l’art contemporain, en toute logique, devrait diriger sa vindicte contre l’époque dont celui-ci est issu, et non pas seulement contre l'art qu'elle produit..

L’art contemporain découle de son époque. Tout ce qui apparaît minable dans l’art contemporain découle logiquement du minable de l’époque qui le produit. Ce n’est pas l’art qui pèche : c’est l’époque. Nous avons l’art que notre époque a mérité. Quand la laideur triomphe, c’est que l’époque désire la laideur.

Mais si l’on admet que c’est l’époque qui produit cet art déféqué, c’est moins l’art qui est à dénoncer que l’époque qui l’a vu et fait naître, tout entière.

Mais il y a une certaine continuité. Ajouté le 9 août 2019.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, edgar varèse, stockhausen, france musique, france musique, claude debussy, pelléas et mélisande, igor stravinsky, le sacre du printemps, varèse déserts 1954, marcel duchamp, ready-made, merda d'artista, jeff koons, paul mc carthy, wolfgang amadeus mozart, don giovanni, art contemporain, arcon, pierre bouteiller, john cage, boucourechliev, pierre schaeffer, traité des objets musicaux

VARÈSE AVAIT TOUT COMPRIS

IL N'Y A PAS DE MUSIQUE SANS SONS,

MAIS IL Y A DES SONS SANS MUSIQUE.

Précision : j'ai pris Varèse pour faire le titre, mais il va de soi que le propos de ce billet s'adresse à tous les compositeurs du 20ème siècle, et même au-delà, aux autres artistes. L'idée générale est la suivante : pour avoir une idée de l'état moral de la civilisation actuelle et du soi-disant "Progrès" qui la guide et l'anime, regardez les œuvres des artistes, et écoutez les œuvres des compositeurs de musique savante.

***

Pelléas et Mélisande-1907, Le Sacre du printemps-1913, Désert-1954 : Claude Debussy, Igor Stravinsky, Edgar Varèse. Autant de scandales éclatés dans la France de la première moitié du 20ème siècle. Fontaine-1917, c’est l'urinoir signé R. Mutt, alias de Marcel Duchamp. Et vlan, encore un scandale. Merda d’artista-1961, c’est Piero Manzoni. Le gobelet d’urine, c’est je ne sais plus qui. Cloaca (la machine à faire caca), c'est Wim Delvoye en 2000. Derniers scandales en date : le « Vagin de la reine », d’Anish Kapoor à Versailles, les « Tulipes » de Jeff Koons, le « plug anal » de Paul Mc Carthy au milieu de la place Vendôme, j’arrête là.

Au théâtre, à l’opéra, on ne compte plus les metteurs en scène qui ont « dépoussiéré » les œuvres majeures du répertoire à coups d’attentats contre les « routines » d’un public « paresseux » et « encroûté », pour « nettoyer les écuries d’Augias » ou « faire souffler un vent nouveau » (rayer la mention inutile). Tiens, dans le Don Giovanni donné ces temps-ci à Strasbourg, Leporello met du poison dans les plats, Donna Anna jette du vin à la figure du séducteur et le Commandeur devient barman : vous le sentez, « l'air frais et vivifiant » ?

Dans le domaine esthétique tout entier, l’histoire du 20ème siècle est jalonnée par les pierres blanches des scandales. Les milieux artistiques, qu’on disait conservateurs, se sont mis au goût du jour et ont adopté le langage cérébral qui convient pour donner à toutes sortes de nouveautés le poids de l’intellect. On s’est mis à idolâtrer les avant-gardes et à guetter l’inouï et le jamais vu. Tous les arts sont touchés par ce phénomène, mais je parlerai ici principalement du domaine musical.

Les beaux esprits qui se font des piquouses à l’air du temps, et tombent dans tous les panneaux pour avoir l’air bien informés, en tirent argument pour en conclure que, quand une œuvre est novatrice, elle commence par « heurter les sensibilités », mais finit toujours par devenir un « classique », sur le refrain : « On s’habitue à tout ». C'est parfois vrai, mais loin d’être la règle (tiens, pour voir si vous le trouvez « classique », essayez la "première" de Déserts de Varèse (27'15") en 1954, et accrochez-vous, je parie que le Sacre de Stravinsky prendra des airs de Mozart. Frank Zappa admirait Varèse).

Ce qui est amusant, c'est que Varèse, qui avait peut-être prévu l'accueil "festif", se débrouille pour qu'il y ait par épisodes plus de bruit sur la scène que dans la salle.

Et le public, dans tout ça ? Eh bien le public, lui, dans sa plus grande partie, est resté sur place. Pendant que les arts (musique, peinture, etc.) montaient dans le TGV et prenaient la voie rectiligne et scintillante de la modernité, le public en restait au pas mesuré du laboureur à sa charrue, derrière son cheval, les sabots dans la glèbe. Et la technique ne l’a pas aidé, on peut le dire, à accélérer l’allure, contrairement à ce qu’on pourrait penser a priori.

Car la technique au 20ème siècle, en plus de donner des moyens révolutionnaires aux compositeurs (qui se sont jetés dessus comme des prédateurs affamés : onde Martenot, Theremine, magnétophone, sampler, etc.), a apporté au public tout ce qu’il fallait pour entretenir son naturel conservatisme esthétique. D’abord la radio, puis la télévision, qui caressent forcément l’auditeur dans le sens du poil ; mais aussi la conservation (enregistrement) et la reproduction (disques) de la musique en train de se faire : ça paraît inconcevable aujourd’hui, mais il fallait auparavant sortir de chez soi pour entendre de la musique, ou alors la pratiquer soi-même pour en faire à la maison.

Du coup, la musique en train de se donner en concert en direct a perdu de sa prégnance et de sa surface commerciale (je ne parle pas du rap). Ce qu’on appelle « musique contemporaine » est devenu une option parmi cent cinquante autres, puisque, grâce à la technique, toutes les musiques sont devenues « contemporaines ».

Et par la vertu des moyens de reproduction, toutes les musiques ont acquis les vertus domestiques de la consommation individuelle, voire solitaire, pour ne pas dire égoïste. Et les étiquettes (on pourrait dire « compartiments », « cases », « ghettos », …), dans les rayons « musique » de la FNAC, se sont mises à proliférer et se multiplier. Pierre Bouteiller avait mis un "s" à "musique" quand il dirigeait l'antenne musicale publique (ceci pour dire que l'élite intellectuelle se fait volontiers la messagère de tout ce qui voudrait la voir morte et en enfer).

Pour ce qui est des musiques savantes, je veux parler des avant-gardes, tout ce beau monde a décidé d’oublier le grand public et d’en revenir à la bonne vieille doctrine de « l’art pour l’art » : moi l’artiste, moi le compositeur, j'oublie que la musique est faite pour être entendue et appréciée par des oreilles humaines, je suis désormais l'explorateur des possibles, l’expérimentateur des formes, le chercheur en blouse blanche, je combine et fabrique au fond de mon laboratoire, j’en sors pour offrir mes trouvailles au monde, et tant pis pour les mélomanes, qui n’ont qu’à me suivre, s’ils ne sont pas trop fossilisés dans une tradition paralysante. Une petite élite d’amateurs préoccupés de « vivre avec leur temps », ça me suffira.

Aparté : j’ai longtemps fait partie de ces gens-là. Je n’en éprouve ni honte ni fierté : cela fut. Cela n'est plus. J'en ai gardé de fort rares prédilections. Mais le plus souvent, je suis obligé de fermer les écoutilles, en me demandant pourquoi les compositeurs modernes et d'aujourd'hui ont banni de leurs préoccupations l'intention de procurer à leurs auditeurs une émotion musicale. Comme s'il était interdit désormais au public d'éprouver du plaisir, et pourquoi pas, de la jouissance. Dans l'immense majorité de sa production, la musique contemporaine déteste le plaisir. (ajouté le 5 juillet)

Le grand public a réagi avec bon sens et à-propos : il a déserté les salles, se disant qu’on ne paie pas son billet d’entrée pour se faire marcher sur les tympans par des bataillons de sons chaussés de bottes à clous (ou inversement, pour chercher dans une botte de foin trois pets inodores qui se courent après). Les directeurs de salles et programmateurs de concerts ont fini par comprendre. En sadiques modérés, ils ont adopté la stratégie du sandwich : une tranche de Stockhausen entre une Quatrième de Beethoven et une Ouverture de Mozart, convaincus qu’à la longue le public s’y fera : « Nous avons les moyens de vous faire aimer la contemporaine » (dit - presque - le SS "Papa Schulz"-Francis Blanche dans Babette s'en va-t-en guerre).

Mais globalement, disons-le, le grand public a résisté à ce qu'il n'arrivait pas à comprendre. C'est un fait : pour entrer dans la musique contemporaine, il faut quelques clés. En particulier, il ne faut pas ignorer que la musique a quelque chose à voir avec le mouvement de l'histoire. Il faut se faire une idée des grandes "problématiques" touchant la tonalité, la mélodie, les timbres, les instruments, la notion d'œuvre (pièces aléatoires de Boucourechliev et autres), l'auditoire (cf. le célèbre 4'33" de Jogn Cage) et autres fantaisies théoriques.

Or le grand public n'avait pas une vue très claire des bouleversements intervenus dans la réalité globale du monde. L'époque, et donc la musique étaient radicalement nouvelles. Quelques révolutions bien réelles avaient eu lieu, changeant de fond en comble les conditions de l'existence et des productions esthétiques. Que peut-on chanter, que peut-on écrire, après deux guerres mondiales, après la bombe atomique, après Auschwitz ? Sûrement pas l'adagio d'Albinoni. L'histoire était passée par là.

En vociférant contre le compositeur qui, selon lui, massacre la "musique", le grand public se trompe de cible (idem en peinture : "Un gamin de cinq ans en ferait autant") : c’est contre l’époque capable d'engendrer de tels monstres, que devraient s’élever les récriminations. Bizarrement, l'auditeur supporte aisément la réalité générale dans laquelle il vit, mais hurle contre des objets esthétiques qui n'en sont que les produits.

Il faut s'en convaincre : la musique contemporaine a tout compris du temps dans lequel elle est composée : elle porte très naturellement les clameurs politiques, les tumultes guerriers, les misères noires, les drames affreux, le chaos sensoriel et l'anarchie conceptuelle qui ont pris les commandes de l'humanité. Il n'y a plus des sons proprement musicaux et spécifiquement organisés sortis d'instruments fabriqués pour ça.

Tous les sons sont devenus égaux, y compris ceux qu'on appelait "bruits" avant que Pierre Schaeffer n'en fasse des "objets musicaux". Par exemple, j'avais assisté à une répétition où les jeunes violonistes, obéissant à Ivo Malec, devaient frapper (pas trop fort, mais "a tempo") le bois de l'instrument avec le bois de l'archet ("Musique nouvelle", Lyon, 1981). Bien des compositeurs sont arrivés à faire pire. Le 20ème siècle ne pouvait pas espérer mieux pour le domaine musical que ce champ de batailles.

La musique faite au 20ème siècle, qui porte tous les bruits et toutes les fureurs du monde, ressemble trait pour trait au siècle où elle a vu le jour (oui, je sais qu'on est au 21ème). Pleine de vacarmes, d'horreurs et de tortures sans précédent, elle est en parfaite adéquation avec lui. C'est l'attitude face au siècle qui doit façonner l'attitude face aux arts, et c'est encore loin d'être le cas. Comme s'il y avait une césure entre les deux. A moins que l'auditeur ne vive dans une bulle protectrice.

Berg, Schönberg, Prokofiev, Partch, Ligeti, Stockhausen, Boulez, Gubaidulina, Barraqué, Schwarz, Xénakis, Penderecki, Nancarrow, Zimmermann, Webern, Boucourechliev, Cage, Berio, Kagel, Greif et tous les autres, ils ont tout compris au siècle, et ils ont composé la musique qui entrait le plus fort en résonance avec lui. Et le grand public, sans même s'en rendre compte, étranger à toutes ces musiques de son temps, vit hors de son propre siècle.

Le grand public n’a pas compris que s’il juge insupportable beaucoup de la musique contemporaine, c’est parce que c’est le siècle qui est insupportable, et que la musique ne fait que l'exprimer. Alors que lui, grand public, qui veut continuer à supporter l'existence, continue à vivre comme si étaient réunies comme avant toutes les conditions pour vivre harmonieusement. Le grand public a mis la tête dans le sable. Les tumultes, les rages, les catastrophes peuvent bien se déchaîner, le grand public se déchaîne quant à lui contre les œuvres qui, dans leur forme ou dans leur contenu, le mettent face à cette réalité sauvage.

Le monde est enragé, mais « la vie continue ». La réalité peut devenir atroce, mais il faut pouvoir continuer à dormir le cœur en paix et à passer des repas tranquilles. Et si, pour mon compte personnel, je déteste une majeure partie de ce qui se fait en musique savante aujourd’hui, c’est parce que je l'inclus dans le tableau d'ensemble. Je sais que notre temps est de moins en moins présentable et habitable (ce qui ne m'empêche pas de jouir de ma petite existence).

J’ai une fois pour toutes cessé d’adhérer à l’ignoble fiction du « Progrès », et cette antipathie va aussi, bien évidemment, aux œuvres qui en sont le fruit. Je coupe le son lorsque viennent les « mercredis de la contemporaine » sur France Musique, sauf en de très rares occasions où, en pleine célébration du culte des sons, du bruit et de la fureur, je vois se dessiner le visage d’une vraie mélodie qui me susurre à l’oreille : « Non, tout n’est pas perdu ».

Voilà ce que je dis, moi.

***

Quelques phrases d'un baratin que j'avais pondu ici même le 9 décembre 2015. Je n'ai guère progressé.

Qui adhère avec enthousiasme à l’époque, est logiquement gourmand d’art contemporain, de musique contemporaine. Qui est rebuté par l’art contemporain, en toute logique, devrait diriger sa vindicte contre l’époque dont celui-ci est issu, et non pas seulement contre l'art qu'elle produit..

L’art contemporain découle de son époque. Tout ce qui apparaît minable dans l’art contemporain découle logiquement du minable de l’époque qui le produit. Ce n’est pas l’art qui pèche : c’est l’époque. Nous avons l’art que notre époque a mérité. Quand la laideur triomphe, c’est que l’époque désire la laideur.

Mais si l’on admet que c’est l’époque qui produit cet art déféqué, c’est moins l’art qui est à dénoncer que l’époque qui l’a vu et fait naître, tout entière.

Mais il y a une certaine continuité. Ajouté le 9 août 2019.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, edgar varèse, stockhausen, france musique, france musique, claude debussy, pelléas et mélisande, igor stravinsky, le sacre du printemps, varèse déserts 1954, marcel duchamp, ready-made, merda d'artista, jeff koons, paul mc carthy, wolfgang amadeus mozart, don giovanni, art contemporain, arcon, pierre bouteiller, john cage, boucourechliev, pierre schaeffer, traité des objets musicaux

jeudi, 18 avril 2019

POURQUOI J'ÉCOUTE FRANCE CULTURE ...

... ET FRANCE MUSIQUE

Il paraît que la chaîne France Culture est écoutée par 1.527.000 personnes, selon les calculs les plus récents de Médiamétrie. Cette raison sociale d'une entreprise qui mesure les audiences des chaînes, signe bien une des folies de l'époque, qui consiste à évaluer en temps réel les effets des actions humaines. Il faut, selon cet impératif (importé d'Amérique), fixer des objectifs chiffrés précis à tout ce que nous faisons. Cela permet à l'évaluateur (le juge des travaux finis) de vous dire que si, à 90% des objectifs remplis, vous avez le satisfecit de l'employeur, à 20%, vous êtes un raté, vous n'avez pas votre Rolex à 50 ans, et vous ne méritez pas de faire partie de la glorieuse équipe qui permet à l'entreprise qui a la bonté de vous employer de faire la course en tête des profits boursiers.

Le chiffre de Médiamétrie, que je trouve plutôt réconfortant, constitue paraît-il, la plus spectaculaire progression des chaînes radiophoniques. Pourquoi est-ce que j'écoute assez assidûment cette radio ? D'abord la publicité. J'ai cessé depuis des décennies de me brancher sur Europe 1 (il est préhistorique, le temps où l'on pouvait entendre à la file trois chansons, et sans interruption s'il vous plaît) et RTL. Je laisse de côté toutes les autres chaînes radio, locales, thématiques, mercantiles.

Toutes ces chaînes sont absolument insupportables, d'abord par le temps consacré à la publicité, cette déjection qui enrobe ses excréments dans un emballage rutilant, scintillant et resplendissant. Il me semble que le financement par la publicité de presque tous les organes chargés de nous faire parvenir les faits et le sens du monde (les "informations") est le signe le plus sûr que nous sommes en train, comme des rats, de quitter le navire de la civilisation : l'idée seule qu'un produit ou une marchandise soit soudain doté de l'être et de la dignité d'une personne, mais aussi d'un pouvoir (le caractère impérieux du commandement permanent : « Achetez, nom de dieu, ou il vous en cuira »), par la seule magie des mots et des images, est inconciliable avec l'idée que je me fais de la vie normale.

Ensuite à cause du saucissonnage de ces émissions en "séquences" qui vous étourdissent à force de sautiller d'un sujet à l'autre, je veux dire en tranches de plus en plus fines destinées à estourbir l'auditeur et à l'empêcher de zapper, à l'image des clips vidéo qui ne comportent presque pas de plans de plus de deux secondes. La norme médiatique est aujourd'hui au sautillement permanent : pas possible d'avoir un plan fixe, et ne parlons pas du "plan-séquence". A cet égard, la "matinale" de France Culture est un peu exaspérante, à cause de la multitude des intervenants (mais multitude très modérée quand on regarde la concurrence). Autre motif d'exaspération : l'obsessionnelle rengaine qui consiste à rappeler à la fin de chaque séquence qu'on peut la réécouter sur le site internet de la station. Le saucissonnage, voilà donc une des trois raisons pour lesquelles j'ai laissé tomber France Inter, il y a lurette.

La deuxième raison, c'est le ton sur lequel se déroulent un grand nombre d'émissions : la bonne humeur de commande, la gaieté sur ordre, les éclats de rires forcés à toutes les niaiseries considérées comme de l'humour, et plus généralement le règne odieux des humoristes dans l'audiovisuel. Je suis stupéfait de ce que le rire puisse figurer comme item obligatoire dans le cahier des charges de tant d'émissions. Si vraiment les producteurs se sentent contraints par les enquêtes marketing de répondre à une demande pressante des populations, je suis très inquiet au sujet de l'état moral et intellectuel de celles-ci. Tout cela fait donc de la plupart des canaux audiovisuels (et médiatiques en général) quelque chose d'infréquentable.

La troisième raison est évidemment l'invasion de la chaîne publique (France Inter) par la diarrhée publicitaire (ah, les "mentions légales" débitées à toute allure en fin de message !), cette défécation qui empuantit toute parole humaine de sa souillure, à l'image de ces créatures dégoûtantes de la mythologie antique (leur nom m'échappe) qui venaient déposer leurs "matières" dans les assiettes des convives. La publicité me rend la réalité carrément immangeable. On ne dira jamais assez la dimension polluante de la publicité. On ne dira jamais assez combien la publicité transforme le "temps de cerveau humain disponible" (Patrick Le Lay) en merde puante, juste digne de la chasse d'eau. Et je prends toujours très au sérieux le slogan plus que demi-séculaire de l'inoubliable Hara Kiri, qui énonce une vérité profonde.

A dire vrai, les séquences d' "auto-promotion" qui parsèment l'antenne de France Culture me fatiguent. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel reste la possibilité pour l'auditeur de fixer son attention dans la durée sur un thème précis : écouter des gens qui vous apprennent des choses, voilà ce que j'attends des radios que j'écoute, qu'il s'agisse de mots ou de sons musicaux (c'est-à-dire France Culture et France Musique). On n'est pas assailli par une armée de petites crottes, comme autant de balles de mitraillette. On peut se poser sur des plages un peu tranquilles et pas trop peuplées.

Et je garde bien entendu la liberté de tourner le bouton quand j'en ai assez.

Interpellation : comment, vous ne parlez à aucun moment dans votre billet de la télévision. Réponse : ah bon ? Il y a quelque chose à dire de la télévision ?

lundi, 28 janvier 2019

MICHEL LEGRAND

Je n'ai jamais vu Les Demoiselles de Rochefort. Je n'ai jamais vu Les Parapluies de Cherbourg. C'était au-dessus de mes forces. Pas parce que je n'aimais pas le cinéma : je me suis longtemps et abondamment laissé aller avec abandon et délice à ce loisir paresseux. Je me suis calmé. Non, si je n'ai jamais pu consentir à visionner les films du tandem Demy-Legrand, c'est parce que je ne pouvais me faire à l'idée de consommer bêtement de la platitude et de la niaiserie mises en musique, fût-elle techniquement irréprochable, comme c'est le cas.

Belle trouvaille en vérité ! Il m'est arrivé de jouer à ça en famille, et de chanter à plusieurs des paroles du genre : « Peux-tu fermer la fenêtre, s'il te plaît ? » ou « Je trouve la soupe un peu salée ce soir » (essayez, ça peut mettre tout le monde de très bonne humeur). Mais ce n'est jamais allé plus loin. Oui, c'est vrai, Michel Legrand n'a pas tort quand il dit du mal du récitatif, vous savez, ces morceaux d'opéra chantés qui racontent l'action en cours, en attendant la prochaine aria : c'est de la musique par défaut. Quand on pense à Mozart, ce qu'on a en tête, c'est l'air d'Osmin, c'est l'air de Cherubino, c'est l'air du "catalogue" (« Ma in Ispania son giá mille e tre »), c'est l'air de la Comtesse, ce ne sont jamais les "dialogues", fussent-ils chantés. Mais les dialogues chantés des films de Demy-Legrand ne sont même pas des récitatifs !

Et ce n'est pas le quadruple passage, dans la seule journée du samedi 26 sur France Musique, de la recette du "cake d'amour" tirée du film Peau d'âne qui va me faire changer d'avis : quelle bouse, en vérité ! Non, Michel Legrand est certes un excellent musicien, il est certes sorti du Conservatoire et de la classe de Nadia Boulanger, mais sa trouvaille de mettre en musique les plus plats des dialogues du quotidien, franchement, ça ne passe pas. Et puis je vais vous dire ce que je pense de Michel Legrand compositeur : c'est un Américain, point c'est tout. Pour moi, ça fait beaucoup de soupe à grand orchestre et à grand spectacle, genre Broadway. Quelque chose de globalement pas très intéressant.

Ce que je retiens plutôt de Michel Legrand, c'est d'abord sa détestation de Pierre Boulez. C'est sûr : deux mondes sans aucune intersection. Les deux ne font pas le même métier. Le brave et savant Christian Merlin (France Musique), dans son émission du dimanche matin sur l'orchestre, m'a fait aimer cette détestation en passant un (trop long) extrait d'Eclats (de Boulez, précisément), improbable assemblage de sons prétendument musicaux, où l'auditeur s'exténue en vain à se frayer un chemin carrossable. Je ne supporte pas que le "compositeur" (gourou si vous voulez) s'impose à l'amateur par le pouvoir d'intimidation qu'il prend sur lui (Boulez dit une seule chose : « C'est moi qui sais, c'est à l'auditeur de se plier. »). Boulez reste pour moi l'incarnation du despotisme dans l'univers musical. Que voulez-vous retenir de ses mélodies ? Il n'en veut à aucun prix. J'adore en cette circonstance la franchise de Michel Legrand, même si je ne goûte guère sa musique.

En revanche, j'avoue priser très fort quelques productions de ce dernier. Quelques chansons, mais sans film à l'appui. Tenez, celle-ci s'appelle Sérénade du XX° siècle. Ça raconte le changement de civilisation que constitue l'invention du gratte-ciel, avec les conséquences que cela entraîne sur les déclarations d'amour.

Oui, il a fait d'excellentes chansons, souvent enracinées dans le jazz (« Quand ça balance, alors là, je suis chez moi »). J'ajoute que j'ai toujours eu un grand plaisir à écouter les interviews de Michel Legrand, comme ce "Grand Entretien" rediffusé en intégralité samedi dernier sur France Musique.

Ce qui me rend sympathique Michel Legrand (et ce qui le rend populaire), c'est qu'il a refusé toute sa vie d'être "moderne", tout en étant, avec un grand talent, pleinement dans son époque. Ce n'est déjà pas si mal.

Voilà ce que je dis, moi.

jeudi, 26 janvier 2017

PHILIPPE MANOURY

Menus propos tombés de la bouche d'un professeur au Collège de France.

Philippe Manoury est un compositeur de musique contemporaine. Je ne connais pas le monsieur. Je ne connais de lui, en dehors de quelques œuvres entendues en concert (oui, oui, c'est arrivé), que les sons sortis de ma chaîne audio quand, étourdi par les sirènes de la "modernité", j'avais commis la bévue de me procurer et de poser dans l'appareil idoine les galettes circulaires portant, gravés dans leurs sillons numériques, les bruits

Philippe Manoury est un compositeur de musique contemporaine. Je ne connais pas le monsieur. Je ne connais de lui, en dehors de quelques œuvres entendues en concert (oui, oui, c'est arrivé), que les sons sortis de ma chaîne audio quand, étourdi par les sirènes de la "modernité", j'avais commis la bévue de me procurer et de poser dans l'appareil idoine les galettes circulaires portant, gravés dans leurs sillons numériques, les bruits  sortis de Neptune ou En Echo (label Accord, avec l'inévitable Donatienne Michel-Dansac dans le rôle de l'appât féminin), l'opéra 60è parallèle (label Naxos, direction David Robertson), La Partition du ciel et de l'enfer ou Jupiter (label IRCAM, sous la direction du commissaire du peuple Pierre Boulez, le délégué du soviet musical suprême). Assez peu en fin de compte. J'avoue que je ne les ai pas réécoutés pour l'occasion. Mais c'est juste pour que personne ne vienne me dire que je parle en totale ignorance de cause. J'ajoute qu'il m'est arrivé de trouver ici ou là de la musique dans ce que j'entendais. Pour dire que je ne suis pas complètement hermétique à ce qui se fait aujourd'hui en matière de musique : il m'arrive même de ne pas tourner le bouton les soirs, en général malheureux, où le programme est réservé aux "musiques d'aujourd'hui" (mais franchement, les œuvres diffusées hier soir par M. Franz Musik, de Gilbert Amy et Philippe Hurel, offrent une musique chétive, aride, squelettique : des vieux rapiats, des Harpagons de la musique ; les adeptes diront qu'ils n'ont gardé que l'essentiel, mais je n'ai pas envie de ronger les os).

sortis de Neptune ou En Echo (label Accord, avec l'inévitable Donatienne Michel-Dansac dans le rôle de l'appât féminin), l'opéra 60è parallèle (label Naxos, direction David Robertson), La Partition du ciel et de l'enfer ou Jupiter (label IRCAM, sous la direction du commissaire du peuple Pierre Boulez, le délégué du soviet musical suprême). Assez peu en fin de compte. J'avoue que je ne les ai pas réécoutés pour l'occasion. Mais c'est juste pour que personne ne vienne me dire que je parle en totale ignorance de cause. J'ajoute qu'il m'est arrivé de trouver ici ou là de la musique dans ce que j'entendais. Pour dire que je ne suis pas complètement hermétique à ce qui se fait aujourd'hui en matière de musique : il m'arrive même de ne pas tourner le bouton les soirs, en général malheureux, où le programme est réservé aux "musiques d'aujourd'hui" (mais franchement, les œuvres diffusées hier soir par M. Franz Musik, de Gilbert Amy et Philippe Hurel, offrent une musique chétive, aride, squelettique : des vieux rapiats, des Harpagons de la musique ; les adeptes diront qu'ils n'ont gardé que l'essentiel, mais je n'ai pas envie de ronger les os).

Il se trouve que monsieur Manoury prononce aujourd'hui même la "leçon inaugurale" des cours qu'il va donner pendant un an dans le collège le plus ancien de France (c'était sous François premier). A ce titre, il était invité hier à la table d'une antenne franzkulturelle pour expliquer tant que faire se peut comment il envisageait sa tâche. Il a profité de la tribune ainsi offerte pour asséner quelques-unes des sottises admises et véhiculées dans les milieux de la branchouille musico-moderniste.

cours qu'il va donner pendant un an dans le collège le plus ancien de France (c'était sous François premier). A ce titre, il était invité hier à la table d'une antenne franzkulturelle pour expliquer tant que faire se peut comment il envisageait sa tâche. Il a profité de la tribune ainsi offerte pour asséner quelques-unes des sottises admises et véhiculées dans les milieux de la branchouille musico-moderniste.

Soit dit pour commencer, le monsieur n'a rien contre les musiques de divertissement (merci pour elles), mais il ajoute dans la foulée que son domaine, c'est la "musique savante", qu'on se le dise. Je rétorquerai au monsieur que ce que j'attends, dans les musiques "savantes", ce n'est justement pas ce qu'elles contiennent de savant, mais un assemblage de sons musicaux qui me touche (je peux aussi être irrité ou indifférent). C'est parce qu'elles provoquent chez moi des résonances, des mouvements intérieurs divers et diversement puissants. Ce que les "spécialistes" de l'âme humaine appellent "affects" ou "émotions".

Je n'ai pas recopié mot à mot les convictions que Philippe Manoury a exprimées lors de l'entretien, et je citerai ses propos, comme on dit, "en substance". Le premier truisme formulé est un lieu commun : « Tous les compositeurs de l'histoire ont été des "contemporains" : il n'y a jamais eu d'autre musique que contemporaine ». Rien à dire de cette vérité d'évidence, sauf à préciser que les techniques d'enregistrement ont rendu "contemporaines" presque toutes les musiques produites par l'humanité depuis les origines, et que la musique dite contemporaine n'est plus qu'une modalité parmi l'infinité des autres. On est sur un marché où l'offre est pléthorique. Il y a du gavage et de la saturation dans la production musicale d'aujourd'hui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la demande ne suit pas. A moins que ça veuille dire autre chose (genre formatage, mise au pas des individus en passant par l'oreille, ...).

Quoi qu'il en soit, le fait d'enregistrer les sons pour qu'on puisse les réécouter à volonté les rend en effet potentiellement (et exactement) contemporains. On peut même dire que toute la musique existant ou ayant existé (celle qui a eu soit la chance d'arriver après l'idée géniale qu'il était possible d'écrire les sons musicaux, soit le temps de se faire enregistrer dans la collection Ocora Radio France avant de disparaître) nous est contemporaine. Les compositeurs qui s'estiment honnis n'ont qu'à protester et accuser les moyens techniques modernes de leur gâcher le métier, au lieu de bêler en chœur que ce sont « de formidables outils de création ».

La concurrence règne en maîtresse impitoyable : que la contemporaine pâtisse de la chose, au fond, rien de plus normal. Le créneau est étroit et on ne devrait pas être surpris que ce genre de musique (produire du "jamais ouï") ne concerne en fin de compte qu'un "marché de niche". Mais c'est le corollaire du raisonnement qui est intéressant : « Les compositeurs de l'histoire ont été des expérimentateurs ». Alors ça, c'est évidemment faux.

Que l'évolution (je n'ai pas dit le "progrès") de la musique ait accompagné une évolution des sensibilités liée aux changements sociaux et, si l'on veut, à l'édification progressive d'une civilisation, cela ne signifie en aucune manière que les compositeurs aient été, par profession, des "expérimentateurs". L'idée me semble juste risible.

C'est plutôt l'aveu de toute une conception : le compositeur d'aujourd'hui travaille dans son laboratoire au milieu de ses cornues et athanors, conçoit des protocoles d'expérience sophistiqués, explore le possible, fait des calculs, des hypothèses, des mélanges, des précipités. Puis un jour il en sort pour apporter au public agenouillé la "bonne nouvelle" (mot à mot grec, ça donne "évangile") : ça s'appelle une "création mondiale". Moralité : le compositeur d'aujourd'hui est un asocial. Le paradoxe, c'est qu'il est en même temps un marchand qui veut placer son produit. Par-dessus le marché, il se veut un prescripteur doté de l'autorité qui l'autorise à se donner le grand rôle.

Ce qu'il produit, moi j'appelle ça, sur le modèle imposé dans le milieu des "artistes-plasticiens", de la musique conceptuelle, c'est-à-dire du genre où le public est invité à se gratter le crâne ou le menton d'un air pénétré pour donner l'impression qu'il est descendu dans ses propres profondeurs pour s'interroger gravement sur le sens de tout ça. Mélasse dont il sort en général en déclarant à qui veut l'entendre que, tout bien réfléchi, « cela est intéressant ». Sûr que personne ne lui demandera s'il trouve intéressants telle "Fricassée parisienne" ou tel des Octonaires de la vanité du monde (Paschal de l'Estocart). La musique est certes faite pour être ouïe, mais elle est d'abord faite pour être jouie (j'assume le barbarisme, à moins que ce ne soit un solécisme).

Autre sujet d'hilarité, c'est quand le professeur au Collège de France (en CDD, heureusement) compare la musique contemporaine à une langue étrangère qu'il faut apprendre pour la comprendre. Cela se passe en deux temps.

Premier temps, une apostrophe à l'intervieweuse : « Quand vous allez en Chine et que vous ne connaissez pas la langue, si vous voulez vous faire comprendre, il va bien falloir que vous appreniez le chinois ». Autrement dit, pour comprendre un langage que vous ignorez, il faut l'apprendre. Même chose, donc, pour la musique contemporaine. Pure et simple intimidation. Soit dit en passant, je note que Philippe Manoury reconnaît ici, peut-être sans s'en rendre compte, que la musique qu'il écrit est a priori, aux oreilles du public, une langue étrangère. Prenons cela comme un aveu : Philippe Manoury est un prof de langue étrangère, il est au-dessus, et ses élèves (son public) ne savent pas. Il faut donc qu'il leur inculque.

Deuxième temps : « Est-ce que vous pouvez me dire, quand vous écoutez du Mozart, ce qu'il y a à comprendre ? ». Autrement dit, quand vous écoutez de la musique, il n'y a rien à "comprendre". Donc rien à "apprendre". Prenons cela comme un autre aveu : face à la musique, Philippe Manoury est notre égal, notre semblable, notre frère.

Conclusion et en résumé : un exemple lumineux de "double langage". Oh, Manoury, il faudrait savoir ce que tu veux. Dis-nous : il faut apprendre, ou il n'y a rien à apprendre ? Faut-il ou non éduquer le public ? La musique est-elle faite pour l'intellect ? Ou bien pour la sensibilité ? Tu ne peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre.

Cette idée de compréhension, ou plutôt cette grande plainte d'être un grand "incompris" poussée par tous les "innovateurs" (qui se disent "créateurs" et se plaignent que le public "ne suive pas"), est un refrain qui date de très longtemps : c'est aux destinataires des œuvres de s'adapter aux inventions de leurs auteurs. Le devoir premier des compositeurs n'est en aucune manière de chercher à plaire, ce qui serait bassement servile. Car la musique contemporaine nécessite une "éducation" spécifique : sans doute ce qu'on appelle "dresser" l'oreille. C'était donc ça ! Manoury et ses semblables se considèrent comme des dompteurs face à des fauves : il faut dresser les oreilles des contemporains pour les plier aux impératifs de la nouveauté. On appelle ça le cirque.

Monsieur Manoury, comme la plupart des gens qui "font" dans les arts contemporains, veut à toute force que son public retourne sur les bancs de l'école pour apprendre pour quelles raisons il doit aimer ses œuvres. Pour monsieur Manoury, le public est dans son tort, c'est lui qui devrait faire l'effort. Tout ça parce que, s'il n'aime pas ce qu'on lui donne, c'est qu' « il n'a pas assez l'habitude ». Moi je dis qu'on aura beau m'expliquer que je devrais me sentir coupable de mes refus d'admettre comme de la musique toutes les "new things" qui se présentent à mes oreilles endolories, quand ça veut pas, ça veut pas, et puis c'est tout.

Car cette histoire d'habitude, j'ai envie de dire : ben v'là aut'chose ! Je pose une question : est-ce seulement à cause de l'habitude que les gens du peuple qui dansaient sur les places dans les fêtes autrefois aimaient les sons qui sortaient de la flûte, du tambourin, de la cabrette ou de l'accordéon ? Ou bien ne serait-ce pas plutôt parce que ces sons sont organisés selon les lois d'une harmonie naturelle ? Le grand mot est lâché.

On me dira qu'il ne faut pas confondre musiques "savante" et "populaire". Je ne vois vraiment pas ce que ça change à la question de fond : on n'écoutait pas les mêmes choses dans les hautes et basses classes, c'est certain. Mais c'est justement là, et pas ailleurs, qu'il faut situer le problème des "habitudes" (traduit en Bourdieu, ça donne "habitus", au moins en gros), qui chiffonne monsieur Manoury.

Au fond, pourquoi le public, depuis le début du XX° siècle, tourne-t-il en masse le dos à la musique contemporaine ? N'est-ce pas précisément parce qu'elle a outrepassé les limites imposées aux sons musicaux par la nature ? Car en musique, comme en d'autres domaines, la question des limites ne se laisse pas évacuer facilement. Pourquoi les directeurs de salles et les chefs d'orchestre sont-ils obligés d'emboquer le public en insérant dans leurs programmes une tranche de contemporaine entre deux tranches de "classique" ? Espèrent-ils que le public, à la longue, lassé de résister, rendra les armes ?

Last but not least, Philippe Manoury déclare : « Je serais bien incapable de vous dire, quand je compose, ce qu'il faudrait faire pour que ma musique soit bien reçue ». Traduction en langage humain : « Quand je compose, j'ai autre chose à faire qu'à penser aux gens auxquels ma musique est destinée ! Pour moi, le destinataire n'existe pas ! ». En français mot à mot : rien à foutre que ma musique plaise ou non.

On me rétorquera que Beethoven lançait à Schuppanzigh : « Eh ! Que m'importent vos boyaux de chat, quand l'inspiration me visite ! ». Je répondrai juste que tout le monde n'est pas Beethoven. Mieux : en face d'un Beethoven, combien de domestiques ? Combien de nos "innovateurs" ont du génie ? Je crois pouvoir répondre : faire de l'innovation sonore un critère de la composition musicale d'aujourd'hui est le meilleur moyen de nous épargner l'émergence d'un génie. Et d'établir durablement e règne des bidouilleurs de sons.

Le génie porte un monde, il ne se réduit pas à l'innovation, qui n'est au fond qu'un résidu. Le véhicule d'une intention, si vous voulez. Le génie, c'est juste une question d'altitude dans l'intention.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique contemporaine, philippe manoury, ircam, pierre boulez, donatienne michel-dansac, david robertson, france musique, gilbert amy, philippe hurel, france culture, musique savante, collège de france, schuppanzigh, ludwig van beethoven, musique classique, musique

jeudi, 19 janvier 2017

MASCULINITÉ ET MODERNITÉ

De la pratique de l’auto-mutilation en musique.