mercredi, 04 mars 2020

THELONIOUS MONK, L'UNIQUE

Je viens de lire La Baronne du jazz (Steinkis, 2020), où Stéphane Tamaillon au scénario et Priscilla Horviller au dessin retracent l’existence hors du commun de la baronne Pannonica de Koenigswarter. Je savais depuis lurette ce que cette femme avait représenté pour le pianiste Thelonious Monk, dont elle a hébergé les dernières années avec un impeccable désintéressement.

Je viens de lire La Baronne du jazz (Steinkis, 2020), où Stéphane Tamaillon au scénario et Priscilla Horviller au dessin retracent l’existence hors du commun de la baronne Pannonica de Koenigswarter. Je savais depuis lurette ce que cette femme avait représenté pour le pianiste Thelonious Monk, dont elle a hébergé les dernières années avec un impeccable désintéressement.

J’ignore qui a eu l’idée de demander une préface au formidable Francis Marmande, qui fait l’honneur depuis longtemps au journal Le Monde d’écrire de temps en temps des chroniques constamment excellentes sur le jazz (la tauromachie semble avoir disparu de la ligne éditoriale). Le choix du préfacier est d’autant plus judicieux que Marmande sait parler du jazz de façon juteuse. Voilà un talent multicarte : professeur émérite, écrivain, contrebassiste, etc. J’apprends ici qu’en plus, il est pilote d’avion. Et qu’il vient de perdre sa mère (Le Monde, 29 février 2020). Mes condoléances, monsieur Marmande.

J’avoue que sans Thelonious Monk, mon intérêt pour la vie de la baronne serait beaucoup plus mince. Je garde essentiellement son rôle de bienfaitrice d’un musicien dont la vie quotidienne fut souvent épineuse pour son entourage. Oui, c’est une femme qui n’avait pas froid aux yeux, une femme de caractère, une femme libre surtout, mais en fin de compte peu importe. Son plus grand mérite à mes yeux est d’avoir été à la hauteur du génie de Thelonious Monk (et de quelques autres), qui opérait alors dans un domaine méprisé par beaucoup : le jazz. J’espère que la publication du volume est portée plus par l’intérêt pour la dame et le jazz que par la furieuse interrogation féministe du moment : « Mais dans quels placards l'histoire a-t-elle fourré les femmes ? ».

Martial Solal a beau affirmer (on trouve ça dans Ma Vie sur un tabouret, Actes Sud, 2008) que Thelonious Monk n’était pas un pianiste, je le tiens justement quant à moi pour un grand pianiste, mais qui avait ceci de particulier qu’il ne jouait que les notes qu’il entendait. Je n’ai rien à ajouter à la gloire de Martial Solal, sa virtuosité étant si étourdissante que beaucoup d’amateurs attendent seulement de lui qu’il leur procure l’éblouissement à force de trouvailles nouvelles, de vélocité confondante et de ces multiples citations dont il truffe ses improvisations et que seuls les férus de jazz sont à même de repérer et d’apprécier.

Mais ce qu’il dit de Monk me semble carrément injuste. Dans un papier du Monde (24 avril 1996), Francis Marmande l’écrit, s’attardant sur le fait que les mains du pianiste étaient surchargées de grosses bagouses (qu’il n’a pas toujours portées, les photos en font foi) apparemment encombrantes : « Or Monk est très net sur cette question : il dit de ses bagues qu’elles le protégeaient de la virtuosité ». C’est peut-être une boutade, mais c'est une réponse anticipée au coup bas de Martial Solal. La virtuosité n'est pas le Graal ultime des amateurs de jazz (je pense à Good Bye Porkpie Hat, chef d'œuvre de Charles Mingus dédié à Lester Young).

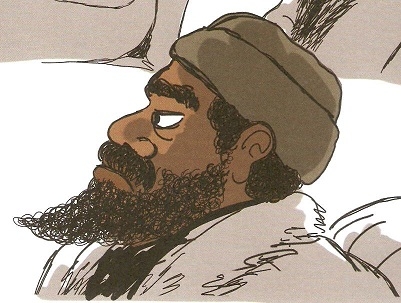

Visez les bagues. Et notez la forme des doigts sur le clavier, conforme à la vérité.

C’est donc à cause de Thelonious Monk que je suis heureux de pouvoir lire le récit en bande dessinée de la vie de Pannonica de Koenigswarter. C’est le prétexte qu’il me fallait pour évoquer ici cette figure centrale de la musique du vingtième siècle, tous genres confondus. Pour ce qui est du piano, je le place dans le digne voisinage du Olivier Messiaen des Vingt regards sur l’enfant Jésus et du Catalogue d’oiseaux (en pensant aux oiseaux de Messiaen, j'entends Trinkle Tinkle).

Sa figure sociale occulte parfois sa musique : son goût pour les chapeaux les plus extravagants, qui l’a fait surnommer « The mad hatter » (le chapelier fou), ses « excentricités » sur scène, lorsqu’il se levait pour faire le tour du piano ou se lançait dans une « danse de l’ours », mais surtout l’extraordinaire mutisme musical qui a frappé toutes les dernières années, celles qu’il a passées chez la baronne Pannonica, tout cela entoure sa personne d’une aura d’étrangeté qui fait que les gens superficiels oublient de l’écouter.

Le "chapeau chinois" des sublimes séances Black Lion à Londres en 1971.

Thelonious Monk n’est certes pas un pianiste comme les autres. En dehors de ses « bizarreries » existentielles, il fut en effet un prodigieux compositeur de thèmes. Alors c’est sûr, des mélodies biscornues, difficiles, cahoteuses, avec plein de cailloux dans la hotte, de surprises dans la trajectoire, de hoquets dans la déglutition. Francis Marmande : « La musique de Monk ne fait aucun cadeau. Elle est sèche, riche, impensable, on n'en voit que l'iceberg » (Le Monde, 21 mars 1988). La partie immergée de l'iceberg, ce sont toutes les notes que Monk ne joue pas, et qui rendent fous ceux qui veulent jouer sa musique. La musique que joue Thelonious Monk est une musique exclusivement nécessaire.

S’agissant de l’invention mélodique du musicien, je me contenterai de reprendre les mots de son fils (« Tootie ») dans son livre Thelonious Sphere Monk, cité par Ponzio et Postif dans Blue Monk (Actes Sud, 1995). Le contexte : Monk a passé toute sa journée au piano, à ressasser Between the Devil and the Deep Blue Sea, chanson de 1931 ou 1932, devenue un classique – on dit « un standard »), puis se rend au club où il joue : « Alors il arrive au club, il s’assied au piano et commence Between the Devil and the Deep Blue Sea. Rouse [le saxophoniste de Monk] et les autres réalisent qu’il va se passer quelque chose d’extraordinaire. Et ce qui se passe, c’est que Thelonious joue Between the Devil … pendant à peu près quarante minutes d’affilée. Or c’est une petite chose qui doit faire vingt-quatre mesures et il le joue pendant presque trois quarts d’heure sans jamais se répéter. On aurait pu entendre une mouche voler. C’est ce soir-là que j’ai réalisé ce que c’est qu’un génie de la musique : il prend une petite mélodie et il la tord. Chaque fois qu’il la courbe dans un sens, on se dit ça y est, il ne peut pas faire mieux : il la fait ronde, il la fait carrée, il la met en hélice, il la rentre dans un pas de vis, il la met dans une toute petite boîte, il l’étale dans l’espace … et chaque fois, il reprend au début et il la joue d’une façon encore différente » (p.319). C’est son père, certes, mais il a quand même de bonnes oreilles.

Quant à la stratégie harmonique de ces morceaux, je n’aventurerai pas un orteil sur le terrain de la simple description : d’autres, bien plus savants que moi, s’y sont essayés avec plus ou moins de bonheur, s’ils ne s’y sont pas cassé les dents. Je me rappelle une remarque faite par un certain Michel Perrin, auteur d’une histoire du jazz dans le Livre de Poche que j’avais lue il y a fort longtemps. Imprégné de jazz New Orleans, de jazz Chicago, d’Ellington et de « swing », il faisait ce reproche à Monk : « Quand vas-tu la trouver, ta trouvaille ? » (je cite de mémoire, mais c’est vraiment ce jeu-là sur ces mots-là).

Combien de thèmes le jazz (je devrais dire la musique) doit-il à Thelonious Monk ? Si je fais le tour des CD qui sont sur mes rayons (une trentaine), j’arrive à une soixantaine de titres, une fois défalqués doublons, reprises et prises alternatives. J'ajoute les hommages de quelques "pointures" (Larry Gales, Paul Motian, Ran Blake, Tommy Flanagan, ...). Je n’ai donc pas tout, mais ce n’est pas si loin que ça de ceux dûment répertoriés par Yves Buin dans son Thelonious Monk (je l’ai dans l’édition du Castor Astral, 2002), qui en compte 71 (+1) ou par Ponzio et Postif dans leur Blue Monk (Actes Sud, 1995), qui poussent jusqu’à 81.

Quels thèmes préférer ? Bouteille à l’encre, messieurs-dames. Il faut évidemment citer Pannonica, dédié à la baronne, Crepuscule with Nellie (Nellie est l'épouse de Thelonious), 'Round about midnight, le plus connu, Trinkle tinkle, Eronel, ... Le principal, quand on écoute le piano de Thelonious Monk, c'est qu'on entre dans un univers, un univers cohérent, dont tous les éléments découlent d'un principe central qui reste mystérieux : appelons ça l'inspiration du compositeur. Pour moi, ce sont des mélodies qui me sont entrées dans l’oreille interne, dans les vaisseaux du cœur et du cerveau, et jusque dans les boyaux de la tête. J’avoue que, hormis quelques pièces qui courent les émissions de jazz et les rétrospectives, j’ai parfois du mal à replacer le bon titre sur le bon morceau : je n’ai pas la tête à ça. Ce que je peux dire, c’est que j’entends dans la seconde les doigts de Thelonious Monk quand un « média » a la bonne idée de le programmer. Il y a des témoins.

3'54"

Pannonica, le morceau baptisé du prénom de l'admiratrice fervente de la musique de Thelonious Monk (version piano solo).

Beaucoup de pianistes se sont essayés à la technique harmonique de Thelonious Monk. Je le dis sans crainte d’être contredit : Thelonious Monk n’a pas d’imitateur. Pour jouer Monk, « il faut des pointures qui ont joué avec Monk, des humbles qui en savent l'esprit, qui savent encore un peu de celui du jazz » (Francis Marmande, Le Monde, 21 mars 1988). Monk ne saurait être imité : la musique qu’il produit est exclusivement celle qu’il entend dans sa tête, celle qu’il veut entendre, ce qui veut dire faire entendre. Il se moque de tout le reste : quelles notes enlève-t-il pour que ça ne ressemble à rien d'autre ? Personne n’est entré dans cette tête énigmatique. Elle a fait son boulot sur la Terre en produisant la musique qu’elle recelait : n’en demandez pas plus. Et puis un jour, elle s’est arrêtée de produire : elle était vide (c’est mon idée : Monk avait tout donné, rincé jusqu’au trognon sec). Il reste que ce grand Monsieur a donné à l’humanité infiniment plus que celle-ci ne lui a rendu.

9'04"

Le même avec en plus Charlie Rouse (saxo), Larry Gales (basse) et Ben Riley (batterie), les compagnons de route.

Alors la BD sur Pannonica de Koenigswarter (1913-1988), à présent ? Elle est intéressante : le personnage vaut le détour. Il faut du culot en effet pour naître dans une famille protégée des aléas de la vie par le mur de la fortune, et ne s’intéresser qu’à ce qui n’est pas convenu. Par bien des côtés, elle n’était pas « comme-il-faut ». En particulier, elle est tombée assez tôt dans cette musique inventée par les descendants des esclaves noirs aux Etats-Unis, cette musique qui s’est appelée le jazz. Pour une "lady", ça fait tout de suite mauvais genre.

Dans ce livre qu’on pourrait qualifier de « biopic », le scénario de Stéphane Tamaillon rend justice à l’excentricité du personnage, soulignant son goût de l’aventure et son mépris du qu’en-dira-t-on, qui font qu’elle a du mal à se faire à son statut de mère et de « Dame de la Haute », qui a, du fait de son mariage avec le baron de Koenigswarter, quatre-vingts personnes à son service, dont elle ne connaît même pas la moitié.

La chaumière natale de Pannonica (Waddesdon).

On assiste à la montée de l’antisémitisme, aux menaces de plus en plus grandes qui pèsent sur la paix mondiale. La famille subit les événements de plein fouet, mais s’installe à New York, là précisément où bat le cœur du jazz. La séparation des époux interviendra, comme si la vie délivrait enfin à la baronne l’autorisation de se livrer pleinement à ce qu’elle préfère : la musique extraordinaire que produisent ces êtres à part que sont les musiciens noirs.

La baronne Pannonica de Koenigswarter à côté du grand homme (photo publiée dans le livre d'Yves Buin, Castor astral, 2002).

C’est chez elle que meurt brutalement le saxophoniste Charlie Parker : il me semble que Clint Eastwood inclut la scène dans Bird, le film qu’il a consacré au musicien mort à trente-cinq ans. Et c’est chez elle que se réfugie Thelonious Monk, pour vivre les années qu’il lui reste à vivre. Chez elle, où il cessera un jour carrément de toucher au piano. Dialogue : « Tu n’en as pas assez de passer tes journées à dormir ou à regarder voler les pigeons, Thelonious ? – Que veux-tu que je fasse d’autre ? – Jouer du piano ? – Non, je n’ai plus envie. » Cet échange proposé par Stéphane Tamaillon est plausible. J’avais lu ailleurs que Thelonious Monk passait au milieu de sa chambre ou du salon des heures debout immobile.

Quant au dessin de Priscilla Horviller, même si je ne raffole pas de ce style personnellement, je dois reconnaître la grande probité du trait, qui n’en rajoute pas dans les effets : des pages sobres et qui vont à l’essentiel. A tort ou à raison, je perçois de la féminité dans l’approche. Et je me permettrai un reproche, dans les expressions des visages, visiblement marquées par l’influence japonaise des mangas, ce qui aurait plutôt tendance à m’horripiler : la grimace m'indispose. Mais il y a de vraies belles images qui font oublier ce détail.

Un beau dessin : Thelonious Monk, perdu en lui-même, muet, il a tout dit : il n'y a plus d'abonné au numéro que vous avez demandé.

Quoi qu’il en soit, merci aux auteurs pour l’excellent moment que je viens de passer en compagnie de l'un des quelques musiciens qui occupent le sommet de mon panthéon musical.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, jazz, thelonious monk, stéphane tamaillon, priscilla horviller, éditions steinkis, la baronne du jazz, pannonica de koenigswarter, francis marmande, journal le monde, martial solal, ma vie sur un tabouret, messiaen, vingt regards sur l'enfant jésus, messiaen catalogue d'oiseaux, thelonious monk black lion, thelonious sphere monk, ponzio postif, yves buin, blue monk, between the devil and the deep blue sea, jazz new orleans, duke ellington, jazz swing, larry gales, paul motian, ran blake, tommy flanagan

lundi, 16 janvier 2017

L’ARÊTE ET LE GOSIER 1

UNE GROSSE ARÊTE EN TRAVERS DU GOSIER :

JEAN-CLAUDE MICHEA

1/2

Décidément, il y a quelque chose qui ne passe pas avec Jean-Claude Michéa, qui vient de publier Notre ennemi, le capitalisme (Climats, 2017). (Toutes mes excuses pour l'erreur sur le titre exact, qui est Notre Ennemi, le Capital.) Ce trublion reste en travers de la gorge d'un tas de gens en place. Et curieusement, il dérange autant à droite qu’à gauche. Normalement, on sait très bien ce que c'est, la droite et la gauche. La différence est bien carrée : d'un côté les rouges, la révolution, le prolétariat ; de l'autre les blancs, le patronat, le capital. Là, on ne sait plus très bien.

Dans quelle case et sous quelle étiquette faut-il ranger Michéa ? Le Monde et Le Figaro hésitent, pataugent. Les points de repère reçus en héritage sont brouillés. Le premier en fait un "conservateur" bon teint. Le Figaro n’affiche pas directement sa perplexité, puisqu’on peut lire dans son numéro du 13 janvier l’interview croisée du philosophe et de son ancienne élève, Laetitia Strauch-Bonart, devenue elle-même philosophe, qui a pris à présent ses distances avec lui, et proclame son adhésion au capitalisme. La sacro-sainte neutralité du journaliste (Eugénie Bastié) peut sortir la tête haute de l'épreuve.

Le Monde y va plus carrément dans l'antipathie (ce n'est pas la première fois), qui lui consacre quatre pleines pages dans son numéro du 11 janvier : deux à la réception de l’œuvre dans la génération de ceux qui « ont moins de trente ans (…) et se réclament de penseurs comme Jean-Claude Michéa dans leur combat contre l’idéologie du progrès » ; deux autres à la recension du dernier ouvrage que l’auteur vient de publier, augmentée de trois commentaires, dont un de la déjà nommée Laetitia Strauch-Bonart et un autre du journaliste de la maison, Nicolas Truong (c'est lui qui s'y colle chaque fois qu'il est question de Michéa dans la rédaction).

Ce qui reste en travers du gosier de cette escadrille de braves journaleux, c’est que la thèse de Michéa sort de leurs sentiers intellectuels battus, rebattus, remâchés et rabâchés. Sur ces sentiers devenus des autoroutes, on présente comme une évidence, à droite, le mariage de la dérégulation généralisée en matière économique et d’un grand rigorisme en matière de mœurs, mariage bizarre et somme toute paradoxal, quoique très puissamment installé dans le paysage, incarné dans les positions affirmées dernièrement par François Fillon (ultralibéral et chrétien).

A gauche, c’est l’inverse : on donne libre cours à la liberté des individus en matière de mœurs, et l’on est prêt à leur ouvrir sans cesse de nouveaux « droits », fût-ce à l’infini, mais on souhaiterait (un peu) tenir les rênes courtes aux forces du marché, jugées aveugles et produisant injustices et inégalités criantes. Comme l'écrit la journaliste Fabienne Darge dans Le Monde daté 15-16 janvier, à propos d'un spectacle : « C'est toute une histoire qui prend corps ici, celle de ce moment particulier, le milieu des années 1970, où les soixante-huitards les plus lucides - et Foucault est des leurs - se rendent compte que la partie est déjà perdue, que la révolution est en train d'échouer sur le plan de la lutte des classes, mais qu'il reste une carte à jouer sur le terrain de la libération des mœurs ». Lucidité, vraiment ? Ou résignation ? En clair : puisque davantage de justice sociale est impossible, éclatons-nous et profitons de la vie pour explorer des voies de jouissance renouvelées. Une telle phrase résume en effet à merveille la capitulation finale de la gauche morale devant les forces du marché : ce n'est même plus "les rênes courtes", c'est carrément la désertion du champ de bataille, et, selon Fabienne Darge, le "grand philosophe" Michel Foucault est le prophète de cette désertion (et de cette "conversion").

A droite donc, l’accumulation indéfinie de richesses, mais une société plutôt « tenue » ("tradi", comme on dit) en matière de mœurs ; à gauche, une économie fermement tenue en laisse (très élastique, la laisse), mais des libertés et « droits » individuels proliférants. Si c'était une figure de rhétorique, on dirait un "chiasme", à cause du croisement.

La particularité de Jean-Claude Michéa, c'est d'analyser ces deux tableaux comme une double contradiction : on ne peut être à la fois « laxiste » et « rigoriste », même si les termes de l’équation s'inversent en passant de gauche à droite et réciproquement. Il y a incompatibilité entre les deux moitiés des personnes qui soutiennent la chose. La contradiction, pour lui, saute aux yeux.

Pour moi, qui ne suis pas philosophe (et que, pour être franc, la philosophie et l’armature argumentative qui va avec fatiguent assez vite : j'ai toujours été rétif aux cours de "philosophie-langue-étrangère"), c'est Jean-Claude Michéa qui a raison : non, on ne peut pas être dans le même temps laxiste et rigoriste. Si je veux reformuler en termes simples sa thèse fondatrice, je dirai qu'il tente de répondre à une question anthropologique de base : l’homme est-il dieu ou existe-t-il des limites à ses activités ? Tout est-il, au nom de la liberté, permis dans les pratiques des individus, des entreprises, des Etats ? C'est vrai que, posée comme ça, la question semble tout de suite plus limpide. En d'autres termes, l'homme est-il IndiviDieu ? A la base de l'interrogation de Michéa, il y a probablement, dans la lignée de George Orwell, la question morale.

Je prends un exemple hors-sujet : faut-il suivre Yann Robin, jeune compositeur dont le gros machin sonore à base de violoncelle torturé, un « concerto » paraît-il, a été diffusé sur France Musique le 14 janvier, quand, digne successeur du Luciano Berio des Sequenze, il déclare à une certaine Odile Sambe de Ricaud qu’il faut pousser les instruments dans leurs derniers retranchements, leur faire cracher leurs poumons (là, c'est moi qui parle, remarquez que je n’ai pas dit « glavioter leurs éponges », on sait se tenir), et qu’il ne revendique hautement de limites que celles de son imagination et celles, techniques, des interprètes de sa musique ? (Oui, j'ai écouté ça. Ci-dessous Sequenza III par Cathy Berberian, pour donner une idée des "derniers retranchements".)

Les fervents diront qu’ « on n’arrête pas le progrès », et que l’histoire de la musique occidentale, des premières polyphonies et de l’Ars nova de Guillaume de Machaut jusqu’à Beethoven, Schönberg et Messiaen, n’est à elle seule qu’une longue illustration de ce qu’est, en soi, le « Progrès ». Je dirai que si les critères de composition n’ont pas cessé de changer, ce n’est aucunement la preuve d’un « Progrès » en musique, comme le soutenait mordicus l'incarnation du soviet musical suprême Pierre Boulez, mais tout au plus d’une évolution et de changements divers que le temps a accumulés.

Si l’on ne peut que constater que les compositeurs n’ont cessé d’innover au cours du temps, cela n’autorise personne à faire de l’innovation – vaste suite de faits observables, mais neutres, quoi qu'on puisse en dire – l'objectif final de la création. Ce serait transformer (magie !) un fait en but, probablement dans l'intention de conférer je ne sais quel "sens" à l'Histoire (un pas que Boulez n'hésite pas à franchir). L'histoire de la musique se raconte "a posteriori" : faire de l'innovation une condition "a priori" met donc la charrue devant les bœufs. La manipulation tient du canular ou du tour de passe-passe. Et Boulez, malgré son épouvantable façon de se prendre au sérieux, est un blagueur.

Voilà : l’homme est-il dieu ? Doit-il poser des limites à son ambition ? C’est donc à ces questions que Jean-Claude Michéa s’efforce de répondre depuis ses premiers travaux sur George Orwell, qu’un de ses ouvrages désignait comme un « anarchiste tory », formule étrange aux yeux d'un membre patenté de l’intelligentsia « degôche » : comment peut-on être à la fois anarchiste (supposé plutôt à gauche) et conservateur (supposé de droite) ? C’est ce que ne comprend pas Nicolas Truong dans son commentaire de Notre ennemi, le capital, dans Le Monde du 11 janvier.

Le journaliste l’avoue d’entrée de jeu : « C’est un professeur de philosophie de lycée [on a compris : pas un « philosophe » au sens plein, selon le journaliste], à présent retraité [merci pour lui] qui séduit autant dans les milieux libertaires qu’au sein des cénacles identitaires, un auteur prisé aussi bien par certains lecteurs du "Diplo" que par la jeune garde du Figaro ». C’est bien ça, la perplexité du Monde : Michéa est-il d’extrême-droite ou d’extrême-gauche ? Est-il un "anarchiste" ou un "tory" ? Réponse : les deux, mon général (ou plutôt : un peu des deux). C’est aussi mon cas, comme j’ai tenté de l’expliquer ici même le 4 mai 2015.

On ne pourra pas contester, j'espère, que j'ai un peu de continuité dans les idées. Mais Jean-Claude Michéa s'est davantage concentré sur le domaine, et depuis bien plus longtemps : il est un peu plus crédible.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, jean-claude michéa, notre ennemi le capitalisme, journal le monde, journal le figaro, laetitia strauch-bonart, éditions climats, nicolas truong, journalistes, politique, société, françois fillon, ultralibéralisme, yann robin, france musique, odile sambe de ricaud, musique, composition musicale, musique ancienne, musique contemporaine, ars nova, guillaume de machaut, beethoven, schönberg, messiaen, pierre boulez, dodécaphonisme, sérialisme, musique sérielle, george orwell, eric blair, george orwell anarchiste tory, fabienne darge, michel foucault, luciano berio, sequenza iii, cathy berberian

jeudi, 18 juin 2015

L'ANARCHIE DES VALEURS 1

1/2

Je ne suis pas philosophe, dieu merci. Pour être franc, j'ai du mal à prendre au sérieux les discours et les débats qui ont pour objet d'organiser le monde des abstractions. J'ai un esprit épouvantablement concret. Prosaïque. Terrestre. Pour vous dire, quand j’ai ouvert Anthropologie philosophique, de Bernard Grœthuysen, et que j’ai compris, après plusieurs lectures de la page 11 (sur 284), que je n’aurais toujours rien compris à ce que me dégoisait le monsieur, même si j’insistais, j’ai évidemment refermé le bouquin. Définitivement, dois-je préciser.

Je ne suis pas philosophe, dieu merci. Pour être franc, j'ai du mal à prendre au sérieux les discours et les débats qui ont pour objet d'organiser le monde des abstractions. J'ai un esprit épouvantablement concret. Prosaïque. Terrestre. Pour vous dire, quand j’ai ouvert Anthropologie philosophique, de Bernard Grœthuysen, et que j’ai compris, après plusieurs lectures de la page 11 (sur 284), que je n’aurais toujours rien compris à ce que me dégoisait le monsieur, même si j’insistais, j’ai évidemment refermé le bouquin. Définitivement, dois-je préciser.

C'est un souvenir cuisant. Vaguement humiliant, même. C'est peut-être un handicap. Si c'est le cas, je dis : pitié pour les handicapés ! Je ne vois pas pourquoi je me gênerais. Je me suis fait ma religion : il y a deux sortes de savants. Oui, je sais, on va me ressortir l’histoire de De Gaulle disant à Malraux : « Il y a deux sortes de gens … », et puis, voyant s’allumer l’œil de son ministre, il complète et conclut : « … ceux qui pensent qu’il y a deux sortes de gens, et les autres ».

Désolé, je le répète, il y a deux sortes de savants : ceux qui parlent pour tout le monde, et ceux qui parlent entre eux. Par exemple, en psychanalyse, il y a Jacques Lacan, et puis il y a Didier Anzieu. Avec l’un, on reste entre spécialistes pointus. Avec l’autre, on est entre égaux (pas vraiment, mais quand il me parle, je comprends d’abord qu’il s’adresse à moi).

Je trouve pitoyable, voire méprisable, tout humain qui use du langage pour faire croire qu'il connaît des choses que tout un chacun serait infoutu de comprendre. Ce genre de pouvoir n'impressionne que ceux qui y croient. A cet égard, je suis un mécréant de l'espèce la plus incorrigible : je m'efforce de parler comme tout le monde, en offensant le moins possible la langue française. Je considère comme bien à plaindre celui qui éprouve le besoin d'intellectualiser et de créer des concepts abstrus (si possible innovants) pour avoir l'impression d'exister enfin. Et se donner l'apparence de comprendre le monde.

Chez les musiciens contemporains, c’est la même chose : il y a les très savants, qui considèrent mes oreilles comme des poubelles assez bonnes pour digérer ou recycler les déchets de leurs savants concepts (Nono, Berio, Boulez, Pauset, Stockhausen, Cage, …), et puis il y a ceux qui admettent que mes oreilles méritent quelques égards et un minimum de courtoisie, en plus du savoir-faire (Messiaen, Britten, Hersant, Grisey, Bryars, Kancheli, Pärt, …). C’est une philosophie de l’existence. C'est même un humanisme.

Tenez, l’autre jour, j’entendais Cédric Villani (qui arbore une cravate aussi impressionnante que sa médaille Fields), en tournée de promo pour l’album de bande dessinée qu’il vient de publier avec le formidable dessinateur Baudoin, Les Rêveurs lunaires (Gallimard / Grasset), sous-titré « Quatre génies qui ont changé l’histoire ». Villani est de ceux qui veulent, non pas faire de la « vulgarisation », mais réconcilier la science avec le grand public en faisant entrevoir à celui-ci les raisons de l’importance historique de certains chercheurs.

Paul Valadier, l’auteur de L’Anarchie des valeurs (Albin Michel, 1997), est de ceux qui s’adressent à tout le monde. C’est vrai qu’il a été formé pour ça : jésuite, il fut longtemps directeur de la revue de l’ordre, qui porte un titre aussi modeste que terriblement ambitieux, Etudes. Je connaissais un peu Jean Mambrino, poète, qui tenait pour la revue la rubrique de l’actualité poétique et théâtrale.

Dans L’Anarchie des valeurs, la langue n’a rien à voir avec quelque jargon technique. Valadier applique ce principe oratoire formulé jadis par le génial Chaïm Perelman (ne pas oublier Lucie Olbrechts-Tyteca) dans son Traité de l’argumentation (éditions de l'université de Bruxelles, 1988, pour la nouvelle édition) : s’adresser à un « auditoire universel » (I, § 7), pour virtuel qu’il soit. L' « auditoire universel » ! Quelle prétention ! Mais quel espoir ! Car il s’agit en définitive de faire de la connaissance acquise un objet socialisé. Un « Bien Commun », en quelque sorte, que tout un chacun soit en mesure de s’approprier pour peu qu’il en fasse l’effort.

Pourtant, le sujet de Valadier n’est pas évident : comment établir des valeurs ? Sur la base de quoi a-t-on le droit de fonder des jugements (de valeur) ? Ces « valeurs » que les responsables politiques, mais aussi les grandes entreprises, brandissent comme des étendards (je me souviens du panneau d’affichage dans le hall du siège de Mérial, à Gerland, qui trompetait fièrement « Nos Valeurs », et qui les énumérait). Hollande s’est particulièrement illustré dans ce domaine après le 7 janvier.

Si tout un chacun peut revendiquer ses valeurs, c’est la confusion. C’est l’anarchie, comme le dit le titre du livre. Le temps est fini où une religion pouvait, sans être contredite, s’intituler « catholique », c’est-à-dire « universelle », et imposer les valeurs constituant la Vérité révélée qu’elle voulait répandre (« propager » serait plus juste : on parle bien de « propagation de la foi »).

A cet égard, reconnaissons qu’elle a mis de l’eau dans son vin de messe, par la force des choses. Il faudra bien que l’Islam descende aussi de son piédestal de « Seul authentique détenteur de la Vérité révélée », même si ça n’en prend pas le chemin.

Maintenant qu’est réalisé l’inventaire exhaustif des sociétés humaines, des cultures, des croyances, des systèmes sociaux, la question se pose de savoir sur quelle base unique de valeurs pourrait s’amorcer un accord général de l’humanité entière. Autant le dire tout de suite : ce n’est pas simple, nul n’ayant l’autorité requise pour imposer à qui que ce soit sa manière de voir les choses et d’interpréter le monde.

Je n’ai pas envie de m’attarder sur les analyses et les références que livre Paul Valadier. C’est très savant et très documenté, il a beaucoup lu, beaucoup compris, c’est très subtil et très nuancé : le monsieur montre qu’il n’est pas sorti de nulle part, vu qu’il donne des gages incontestables de la connaissance qu’il a des enjeux de la discussion.

Moi qui suis le rustaud du service de com’, je vais vous dire, toutes ces références me font l’effet de « validation du permis de conduire » : Paul Valadier, bien qu’il sache qu’on connaît sa science de la chose, tient à montrer qu’il n’est pas philosophe pour du beurre et qu’il s’y connaît (il est jésuite). Et ça défile : Lefort, Boudon, Nietzsche, Hobbes, Marx, Dognin, Freud, Mauss, Proust, Lévi-Strauss, Saint-Exupéry, par ordre d’entrée en scène. Pardon, j’oubliais Kant (et quelques autres). Et l’on n’a fait que les quarante premières pages ! C’est le vice universitaire, sur lequel est fondé le rapport de la civilisation avec la connaissance : prouver qu’on sait de quoi on cause.

C'est aussi l'un des aspects rebutants de ce que l'on a appelé la scolastique.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, littérature, paul valadier, compagnie de jésus, jésuites, l'anarchie des valeurs, bernard groethuysen, anthropologie philosophique, relativisme, de gaulle, malraux, jacques lacan, didier anzieu, musique contemporaine, boulez, stockhausen, berio, messiaen, brittent, philippe hersant, gérard grisey, gavin bryars, cédric villani, edmond baudoin, les rêveurs lunaires, éditions gallimard, éditions grasset, revue études, éditions albin michel, chaïm perelman, traité de l'argumentation, mérial, gerland, catholique, église catholique, islam, claude lefort, raymond boudon, nietzsche, hobbes, karl marx, lévi-strauss, freud, marcel proust, christianisme

mardi, 25 octobre 2011

RECETTE POUR CENSURER UN PUBLIC

Je me souviens de ces beaux après-midi d’été, chez mes grands-parents, où je passais une heure ou deux en compagnie de mon arrière-grand-mère. Mais non, voyons, je ne commence pas à étaler mon intimité. Qu’on se le dise, j’ai ça en toute horreur. Je trouve obscène et honteux que des individus viennent raconter leurs problèmes affectifs, leurs deuils, leurs divorces sur des plateaux de télévision. Si j’avais la télévision, j’aurais honte de me planter devant le poste pour voir ainsi déverser des ordures.

Qu’un nombre hélas déraisonnable de mes contemporains consente à se vautrer devant ces saloperies me laisse augurer chez eux un état moral, psychologique et intellectuel, sinon désespéré, du moins tout à fait lamentable. Ce qui m’inquiète, c’est qu’ils ont, du moins en général, le droit de vote. Heureusement, ils sont de moins en moins nombreux à l’exercer (je ne devrais pas dire ça, moi qui suis abstentionniste militant).

Si vous voulez savoir, je trouve même indécent – et insupportable – que tant de piétons s’entretiennent dans la rue, à voix haute, avec quelqu’un d’invisible, de leur emploi du temps de la semaine, de leur programme pour les vacances, de leur conflit amoureux du jour ou de la liste des courses à faire. Le plus plaisant à observer, c’est, pas plus tard que l’autre jour, un couple d’amoureux, assis à la table du café. Ils étaient visiblement très très amoureux : dans la belle société, on appelle ça « se rouler des pelles ».

Un des deux « smartphones » posés sur la table retentit : c’est terminé, les voilà bientôt tous deux bien plus absorbés par un quelqu’un et un ailleurs invisibles, voire par la seule luminosité de l’écran, que par les tendresses très précises, très ardentes et très physiques qu’ils se prodiguaient l’instant d’avant. Leur désir a soudain disparu. Ils ont zappé leur libido aussi facilement qu'on poste une carte postale de vacances. Comme disait le grand REISER : « On vit une époque formidable » ! Et comme dit « l’autre » : « On est bien peu de choses » ! Le « smartphone » pour calmer les ardeurs, on n’arrête pas le progrès.

Si vous attendez des confidences, voire des confessions, soyez assez bons pour passer votre chemin. Mon arrière-grand-mère n’était là que pour planter le décor et les circonstances qui ont entouré l’émergence de mon goût pour l’opérette. Sa chambre ouvrait par une porte-fenêtre sur la terrasse plantée de quatre érables sycomores, régulièrement élagués, pour leur malheur. Les volets à jalousies étaient fermés à l’espagnolette, à cause de la chaleur. Elle plaçait son fauteuil à côté d’une petite table, sur laquelle était posé un appareil de radio rouge et blanc de dimension modeste.

Elle aimait écouter l’émission où étaient diffusées les opérettes les plus connues, comme Les Cloches de Corneville, Véronique, Ciboulette, Les Mousquetaires au couvent, L’Auberge du cheval blanc, et autres chefs d’œuvre du genre. C’était l’époque de la troupe et de l’orchestre de Radio-Paris, défunts depuis lurette. Je pouvais avoir quoi ? Entre huit et dix ans, grand maximum. Ces moments sont restés profondément gravés dans mon disque dur, vous pouvez me croire.

J’ai fait part récemment de mon goût pour la « littérature populaire » (polar, aventures, Arsène Lupin et tutti quanti). Eh bien, l’opérette, c’est pareil. Ça m’est venu « par les voies naturelles », si j’ose dire. J’aimais beaucoup mon arrière-grand-mère. Elle se mettait autour du cou un joli ruban noir. C’est un peu plus tard que j’ai su que ce n’était pas ça, un soutien-gorge. J’étais encore petit. J’aimais bien la chaleur tamisée de l’après-midi estival, passé à écouter des musiques non seulement joyeuses, mais aussi drôles. Il y avait aussi qu’on entendait des airs qui rentraient dans l’oreille comme dans du beurre mou.

Bon, c’est vrai que je mémorise presque immédiatement, sans le vouloir, les mélodies qui me parviennent, je n’ai aucun mérite, ni n’en tire aucune fierté. Je vous donne un exemple : un jour, en public, mon collègue PHILIPPE P., qui ignorait cette particularité de mon oreille, m’a mis au défi, comme ça, inopinément, c’est-à-dire à brûle-pourpoint, on peut dire au débotté, et donc quasiment à l’improviste, de fredonner le thème principal de L’Offrande musicale, de papy JEAN-SEBASTIEN BACH, une mélodie complexe, on en conviendra (ut mineur, c'est trois bémols à la clé : « do, mi, sol, la, si bécarre, sol, fa dièse, etc…»).

PHILIPPE P. ignorait aussi ma très longue familiarité avec le vieux BACH (ici, une digression s’offre à moi, une vraie autoroute, mais je vous l’épargne). A sa confusion, je dois le dire, j’ai relevé le défi avec succès. Je n’y peux rien, c’est comme ça.

Hélas, cette particularité qui m'a valu une certaine popularité auprès de trois personnes, ça marche aussi très bien avec les objets musicaux les plus idiots, les plus bêtes, les plus incongrus qui encombrent mes rayons, et ça irait mieux si je pouvais expulser tous ces intrus, comme le « Gloria » et le « Credo », comme « Belles, belles, belles » de CLAUDE FRANÇOIS, comme « Je m’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu » et autres cantiques à la noix, ou comme cette vieille publicité : « La Boldoflorine, la Boldoflorine, la bon-ne tisa-ne pour le foie ! ». Ma mémoire musicale est un vaste grenier chamboulé, un fouillis inextricable, un enchevêtrement du plus beau tumulte, vous ne pouvez pas savoir.

Et je n’ai même pas l’avantage du juke box (sait-on encore ce que c’est ?) ou de l’I-Pod (je me tiens quand même au courant) : cet infâme bric-à-brac est rétif au moindre effort de classement, et regimberait à la première et plus velléitaire tentative de mise en ordre. Un système hors de portée de l’emprise informatique, parce qu’il n’est strictement pas programmable, encore moins brevetable.

C’est au point que, dans la minute, je suis incapable de prévoir l’air qui va sortir la minute d’après : « Les Quatre bacheliers » de BRASSENS ou le 2ème de RACHMANINOV, La Boldoflorine ou l’opus 132 de BEETHOVEN, « Les grandes plaines » du Père DUVAL ou les Vingt regards sur l'enfant Jésus d'OLIVIER MESSIAEN. Ma parole, c’est l’anarchie sonore, et j’ignore absolument qui ou quoi est installé aux commandes, mais croyez-moi, c’est une instance tyrannique et imprévisible.

Moyennant quoi, je puis affirmer que, dans ma tête, en permanence, ça fredonne, ça chantonne (le nommé JACQUES LACAN, quoique dans un contexte légèrement différent, disait : « Ça parle »). Je ne sais comment expliquer : ce n’est pas moi qui chantonne, c’est quelque chose qui chantonne en moi. Et c’est vrai. Tout le monde considère ça comme une manifestation de bonheur, au moins de bien-être.

Mais je rétorque au moyen du proverbe chinois bien connu : « Il n’est pas toujours heureux, le cœur de l’homme qui chante ». C’est vrai, ça, pourquoi pas « possédé du démon », tant qu’on y est ? C’est là, ça demande à sortir, ça sort en ordre dispersé, c’est mécanique et incontrôlable. Voilà tout. Ce ne sont pas des confidences indiscrètes, je me contente de décrire.

A suivre …

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, intimité, étalage médiatique, smartphone, reiser, opérette, les cloches de cornecille, véronique, ciboulette, l'auberge du cheval blanc, jean-sébastien bach, l'offrande musicale, claude françois, brassens, rachmaninov, beethoven, messiaen