mardi, 14 juin 2022

AH VOUS DIRAI-JE MAMAN ...

... OU : COMMENT LA DÉRISION FRACASSE LE RÊVE.

Voilà comment les choses se présentent : Gotlib prend une chansonnette traditionnelle ancienne. Il sait que Mozart en a fait une de ses œuvres les plus connues, avec sa mélodie simplissime qui, dans une tout premier temps, peut faire croire aux apprentis pianistes que l'avenir leur appartient, mais dont les variations qui suivent se chargent très vite de donner une fessée carabinée à leurs chimères.

C'est un peu la même chose avec la double page dans laquelle Gotlib nous livre deux traductions dessinées de la chansonnette. La page 426 est couverte de fioritures, guirlandes, rubans de satin, petites fleurs, petits cœurs, petits oiseaux, petits amours, gracieusetés et courbettes galantes. La page 427, maintenant, se charge d'administrer une volée de bois vert à ces rêveries adolescentes et à la page précédente.

Et Gotlib n'y va pas de main morte. Pour mieux « éparpiller par petits bouts façon puzzle » les jolis sentiments, les bonnes manières et le "bon-goût" exquis hérités du très vieux temps, il nous emmène brutalement dans une cambrousse profonde plus vraie et plus crasse que nature, la France de la glèbe épaisse, de la bouse de vache, des sabots de bois et de la rudesse des vieilles mœurs paysannes. On trouvera ci-dessous quelques-unes de ces vignettes, placées deux à deux en antithèses.

LE RÊVE

LA RÉALITÉ

*****************************************************

*****************************************************

*****************************************************

*****************************************************

*****************************************************

Conclusion, Moralité et Résultat des Courses.

*****************************************************

Gotlib, briseur de rêves ! Bousilleur d'idylles ! Saccageur de mignardises ! Broyeur d'amourettes ! — Bon, cela dit, certains diront peut-être que ce sont la bergère et son gominé perruqué qui euphémisent outrageusement la réalité. Car concrètement, qu'y a-t-il derrière le « Andiam » ("Allons-y !", traduction libre) que le roué Don Giovanni lance à la « giovin principiante » Zerline dans l'opéra de Mozart ?

Et que va-t-il se passer dans le "Temple de l'Amour" dessiné par Gotlib dans l'avant-avant-dernière vignette, celle où - entre autres - un angelot déverse sur les amoureux tout un pot de confiture de groseille (c'est écrit sur l'étiquette) ? Et celle qui suit, où l'Anatole, cul-terreux de profession, par son comportement, explicite clairement l'intention jusque-là cachée de l'innocente chansonnette ?

Hein ! On sait comment ça finit, ce genre d'histoires ! Vils suborneurs ! Enfin, nous vivons par bonheur à une époque où ça ne risque plus d'arriver : le terrible dragon [#metoo] mène une veille vigilante et griffue. Les jeunes filles naïves et innocentes qui sortent tout juste des couvents ou des pensionnats d'aujourd'hui peuvent être rassurées.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, HUMOUR | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : humour, bande dessinée, gotlib, rubrique-à-brac, ah vous dirai-je maman, mozart

lundi, 28 janvier 2019

MICHEL LEGRAND

Je n'ai jamais vu Les Demoiselles de Rochefort. Je n'ai jamais vu Les Parapluies de Cherbourg. C'était au-dessus de mes forces. Pas parce que je n'aimais pas le cinéma : je me suis longtemps et abondamment laissé aller avec abandon et délice à ce loisir paresseux. Je me suis calmé. Non, si je n'ai jamais pu consentir à visionner les films du tandem Demy-Legrand, c'est parce que je ne pouvais me faire à l'idée de consommer bêtement de la platitude et de la niaiserie mises en musique, fût-elle techniquement irréprochable, comme c'est le cas.

Belle trouvaille en vérité ! Il m'est arrivé de jouer à ça en famille, et de chanter à plusieurs des paroles du genre : « Peux-tu fermer la fenêtre, s'il te plaît ? » ou « Je trouve la soupe un peu salée ce soir » (essayez, ça peut mettre tout le monde de très bonne humeur). Mais ce n'est jamais allé plus loin. Oui, c'est vrai, Michel Legrand n'a pas tort quand il dit du mal du récitatif, vous savez, ces morceaux d'opéra chantés qui racontent l'action en cours, en attendant la prochaine aria : c'est de la musique par défaut. Quand on pense à Mozart, ce qu'on a en tête, c'est l'air d'Osmin, c'est l'air de Cherubino, c'est l'air du "catalogue" (« Ma in Ispania son giá mille e tre »), c'est l'air de la Comtesse, ce ne sont jamais les "dialogues", fussent-ils chantés. Mais les dialogues chantés des films de Demy-Legrand ne sont même pas des récitatifs !

Et ce n'est pas le quadruple passage, dans la seule journée du samedi 26 sur France Musique, de la recette du "cake d'amour" tirée du film Peau d'âne qui va me faire changer d'avis : quelle bouse, en vérité ! Non, Michel Legrand est certes un excellent musicien, il est certes sorti du Conservatoire et de la classe de Nadia Boulanger, mais sa trouvaille de mettre en musique les plus plats des dialogues du quotidien, franchement, ça ne passe pas. Et puis je vais vous dire ce que je pense de Michel Legrand compositeur : c'est un Américain, point c'est tout. Pour moi, ça fait beaucoup de soupe à grand orchestre et à grand spectacle, genre Broadway. Quelque chose de globalement pas très intéressant.

Ce que je retiens plutôt de Michel Legrand, c'est d'abord sa détestation de Pierre Boulez. C'est sûr : deux mondes sans aucune intersection. Les deux ne font pas le même métier. Le brave et savant Christian Merlin (France Musique), dans son émission du dimanche matin sur l'orchestre, m'a fait aimer cette détestation en passant un (trop long) extrait d'Eclats (de Boulez, précisément), improbable assemblage de sons prétendument musicaux, où l'auditeur s'exténue en vain à se frayer un chemin carrossable. Je ne supporte pas que le "compositeur" (gourou si vous voulez) s'impose à l'amateur par le pouvoir d'intimidation qu'il prend sur lui (Boulez dit une seule chose : « C'est moi qui sais, c'est à l'auditeur de se plier. »). Boulez reste pour moi l'incarnation du despotisme dans l'univers musical. Que voulez-vous retenir de ses mélodies ? Il n'en veut à aucun prix. J'adore en cette circonstance la franchise de Michel Legrand, même si je ne goûte guère sa musique.

En revanche, j'avoue priser très fort quelques productions de ce dernier. Quelques chansons, mais sans film à l'appui. Tenez, celle-ci s'appelle Sérénade du XX° siècle. Ça raconte le changement de civilisation que constitue l'invention du gratte-ciel, avec les conséquences que cela entraîne sur les déclarations d'amour.

Oui, il a fait d'excellentes chansons, souvent enracinées dans le jazz (« Quand ça balance, alors là, je suis chez moi »). J'ajoute que j'ai toujours eu un grand plaisir à écouter les interviews de Michel Legrand, comme ce "Grand Entretien" rediffusé en intégralité samedi dernier sur France Musique.

Ce qui me rend sympathique Michel Legrand (et ce qui le rend populaire), c'est qu'il a refusé toute sa vie d'être "moderne", tout en étant, avec un grand talent, pleinement dans son époque. Ce n'est déjà pas si mal.

Voilà ce que je dis, moi.

samedi, 13 janvier 2018

LACK MI "EN MARCHE"

Il existe à Strasbourg un lieu – cabaret, café, restaurant – qui ne ressemble à aucun autre. D'abord et principalement parce que c'est un lieu spécifiquement alsacien, dirigé depuis quelques décennies par un authentique Alsacien (il répétait sur tous les tons qu'il est « né-dans-le-val-de-Villé-la-plus-jolie-des-vallées », il a peut-être mis le refrain en veilleuse depuis le temps).

Le village de Villé (67).

Le lieu, c'est La Choucrouterie, l'Alsacien s'appelle Roger Siffer. Il est recommandé de comprendre le dialecte de par là-bas, si l'on veut apprécier à sa juste valeur. Car l'un des derniers spectacles proposés perdrait beaucoup de son sel sans cela. Rien que le titre de ce spectacle est en effet une excellente illustration de l'humour alsacien, qui se distingue, comme on sait, par son exceptionnelle légèreté, sa subtilité sans égale et son parfait raffinement : « Lak mi "en marche" ».

Entendant la formule, l'alsacophone – bientôt rejoint par l'homme de goût, pour qui il a fallu traduire – éclate d'un rire complice et bon enfant, malgré la finesse de l'allusion. Son esprit affûté a compris qu'elle se réfère à la vie politique française telle qu'elle se présente depuis l'irruption du flamboyant Emmanuel Macron, tout en décalquant, moyennant une légère approximation due à l'accent de Strasbourg, n'en doutons pas, une expression dialectale que tout le monde connaît là-bas depuis qu'il sait ce que parler veut dire : "Lack mi am Arsch".

Mot à mot (le pudique Puitspelu du Littré de la Grand'Côte ajouterait "parlant par respect") : « Lèche-moi le cul ». L'alsacien est un idiome bourré d'images, et je connais des gens capables en le parlant de faire plier en deux un auditoire conséquent de gens sérieux, même si je ne comprends qu'un mot par phrase : le rire est contagieux, n'est-ce pas.

En oyant l'expression « Lack mi "En Marche" », votre pas se fait soudain plus allègre, cela vous donne tout de suite plus d'allant dans la démarche, et met un peu de piment dans l'assiette de l'innovation "disruptive" que constitue la "Révolution macronienne", en l'agrémentant de délicates fragrances et colorations irisées, voire moirées, du plus bel effet. Accessoirement, cela vous replace le bonhomme dont il est question à une altitude moins "jupitérienne".

Ce que ne savent peut-être pas les Alsaciens eux-mêmes, c'est qu'un certain Wolfgang Amadeus Mozart a composé un canon, intitulé cette fois "Leck mich im Arsch", c'est-à-dire "Lèche-moi dans le cul". L'homme de goût aussitôt se récrie horrifié : comment est-ce possible, oubliant un peu vite que Mozart ne détestait pas la scatologie, comme on peut s'en rendre compte dans sa correspondance. Je me souviens en particulier de quelques lettres gratinées, adressées à sa sœur par le jeune prodige.

dimanche, 10 janvier 2016

REGARD SUR OLIVIER MESSIAEN 3

3/3

Les compositeurs qui conçoivent les sens de la perception comme dignes de la poubelle et le cerveau rationnel comme seul et unique organe manifestant le Progrès, la Modernité, l'Avenir ou la Noblesse de l’homme sont des malfaiteurs et des escrocs. Le musicien Karol Beffa apporte bien du réconfort à tous ceux dont les hautaines expériences commises dans leurs laboratoires par le cérébral, autoritaire et péremptoire Pierre Boulez et ses disciples laissent l’émotion, la sensation, l’oreille et les organes de la perception à la température du poisson congelé.

Pour apprécier Boulez et ses semblables, il faut s’amputer de sa matérialité. De sa corporéité. Il demande à l'auditeur de se métamorphoser en concept. De devenir abstrait. C'est pour ça que je hais la "musique" de Pierre Boulez, cet intellectuel arrogant, ce porte-drapeau des « Avant-Gardes », cet adepte borné du « Progrès » et de la vaine « Modernité » dans les arts, cet obsédé d'innovations techniques brandies comme des fins en soi.

Comment peut-on admirer son imbécile et ringarde prosternation devant la technologie en général, et en particulier la "machine 4X", qui permet d'interagir avec l'ordinateur "en temps réel" lors des concerts ? Il faut l'avoir entendu s'extasier. Il faut l'avoir entendu proclamer la nécessité d'un effort de pédagogie auprès du public pour lui faire comprendre que cette musique est faite pour lui, et que c'est lui, refusant de comprendre, qui a tort de ne pas l'aimer. J'ignorais qu'aimer la musique passât par sa "compréhension". Autant j'admire l'immense chef d'orchestre qu'il fut (il faut l'avoir vu diriger "au doigt", impeccablement), autant je déteste à peu près toute sa production (à quelques très rares, mais notables exceptions près, je dirai peut-être quoi, un jour).

La salle de concert (et le public) de l'IRCAM.

Rien de tout ça dans les Vingt Regards. Si Boulez démontre, Messiaen montre : c'est infiniment supérieur. Messiaen ne se réclame d'aucune avant-garde, il ne porte aucun étendard, il ne milite pas, il ne défend aucune cause. Mais pour ce qui est d'être de son temps, ça oui, il le sait par cœur, allant chercher par toute la Terre de nouveaux éléments pour enrichir son langage. Messiaen s'exprime dans un langage "moderne", si l'on veut, mais il fait passer l’auditeur par le charnel intense de toutes sortes d’émotions et de sentiments, de la tendresse à la joie, en passant par la crainte, voire l’effroi (6 : « Par lui tout a été fait », 18 : « Regard de l’Onction terrible »), et tout ce qu’on trouve sur l’échelle qui va d’un extrême à l’autre. Messiaen n’est pas un tiède, qu’on se le dise ! Il revendique même une brutalité à l’occasion. Rien de ce qui est humain ne lui est étranger. On me dit que Vingt regards sur l'Enfant Jésus est animé par « une inspiration généreuse et spiritualiste ». Ma foi, j’avais un penchant spiritualiste et je ne le savais pas : je suis content de l’apprendre.

Bon, alors là, qu’est-ce qui me fascine tant, dans Vingt Regards sur l'Enfant Jésus ? Il va bien falloir y venir, il serait temps. D’abord, les cinq incroyables accords (3+2, ci-dessous) qui, montés des tréfonds (clé de fa4, doublée à l'octave grave) et descendus des hauteurs (clé de sol), ouvrent le « Regard du Père », riches et complexes, avec ce curieux écho répété qui se perd dans l’aigu, mais une suite d'accords formant une boucle impeccable. Messiaen les appelle le « thème de Dieu ». Sans parler du nom du titulaire officiel, c’est bien dire à quelle altitude il place cette ouverture, et aussi à quelle profondeur : le thème balise l’ensemble de l’œuvre, comme un pilier d’ancrage inébranlable. L' « amer » absolu. Le « cairn » ultime.

Et il me semble que, sans la foi profonde d’Olivier Messiaen, l’œuvre serait incapable d’atteindre au degré d’intensité que lui confère l’authenticité de la démarche. Dans cet ordre d’idées, avant Messiaen, je vois Bach le pieux, Beethoven le profane (malgré le « Überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen »). Qui d'autre ? L’auditeur, qui ne perçoit que le résultat final du « processus créateur », est saisi avant tout par cette authenticité de la démarche.

Il est au fond normal que, quand la puissance génératrice du compositeur est proportionnée à l’authenticité (certains disent la "sincérité"), l’œuvre devienne, pour qui l'aura aimée, une lumière dans la nuit. Allez, j'avoue : pour goûter pleinement la musique des Vingt Regards, j'ai un besoin vital de la foi brûlante d'Olivier Messiaen, moi qui ne la partage pas. Une "foi par procuration", en quelque sorte. Le prosélytisme musical, ça n'existe pas. Ou alors, je suis particulièrement rétif : je regarde Olivier Messiaen en pleine croyance et en train de traduire celle-ci en musique, et je me contente de jouir de la musique. Sans la foi de Messiaen, pas de musique de Messiaen. Le mélomane doit savoir ce qu'il veut. J'assume.

Je ne prête guère attention, par ailleurs, aux considérations théologiques et symboliques qui président à l’ordre des pièces (segmentation : 1 le Père, 5 le Fils, 10 l’Esprit, 15 Jésus, 20 l’Eglise ; doublement : de 7 la Croix, à 14 les Anges ; de 9 le Temps, à 18 l'Onction terrible ; …). Je n'intellectualise pas, et savoir tout ça ne m'est d'aucune utilité. Tout au plus suis-je, parfois, après coup, en mesure de mettre de l’ordre et des mots sur ce que j’ai ressenti. Ce n’est pas facile.

Par exemple, quels mots mettre sur la belle joie qui m’envahit à l’écoute de la dixième pièce des Vingt Regards, précisément intitulée « Regard de l’Esprit de Joie » ? Et plus encore, quels mots mettrais-je sur l’irrépressible enthousiasme qui me soulève et me secoue d’éclats de rire – ma manière à moi de manifester que je suis traversé de gratitude, et qui me transporte si loin au-delà de moi à l’écoute de la dernière pièce (« Regard de l’Eglise d’Amour »), moi qui ne fréquente plus depuis longtemps l’Eglise, et qui ne sais toujours rien en Vérité de ce qu’est finalement l’Amour (Cherubino chante : « Voi che sapete che cosa è l’amor ». "Vous qui savez", dit-il, mais personne, à jamais, n’est en mesure de lui répondre, parce que personne n’a LA réponse). Sur cette joie, sur cet enthousiasme, je n'ai pas de mot à mettre.

Il y aurait bien un mot, à bien y réfléchir, qui pourrait expliquer l’effet sur moi de Vingt Regards sur l’Enfant Jésus. Un petit mot tout simple. Malgré la difficulté réelle de l’écriture de Messiaen, qui vous met parfois devant une forêt de sons qui semble impénétrable, le compositeur se débrouille toujours pour déposer, quelque part, un flambeau à même de guider l’auditeur dans l'obscurité.

Vous pouvez prendre l’œuvre à n’importe quel moment, du plus aimant au plus terrible, du plus paisible au plus brutal, du plus limpide au plus touffu, vous y trouverez toujours, dissimulée parmi les frondaisons luxuriantes, la mélodie. Quelque part dans les ténèbres, quelqu'un chante. C'est tout. Certes, il prend souvent un malin plaisir à dissimuler le chant derrière des buissons d'harmonies qui en déplacent le centre de gravité, mais écoutez bien : Messiaen chante, alors que Boulez vous donne des ordres.

Et c’est parce que le chant éclate dans le « Regard de l’Eglise d’amour » que l’œuvre se clôt en vous laissant heureux, pantois, émerveillé, face à quelque chose de plus grand que vous. Quelque chose qui élargit vos limites. Son truc, à Messiaen, c'est d'édifier ce monument, animé d'une force motrice géante, qui s'appelle la foi. Libre à vous de poser un nom sur le mystère à lui révélé. Mon truc à moi, c'est de laisser vacante la place du nom. Comme pour Jean-Sébastien Bach, je prends la musique, je laisse Dieu en dehors, même si je sais qu'il fut, dans leur âme, le foyer de la vie et donc de la création. Pour donner un sens à sa vie, l'homme a besoin, m'a-t-on dit, de placer quelque chose au-dessus de lui. Il y faut de l'humilité.

Ce qui me transporte, c'est l'agencement miraculeux des sons sortis d'un bonhomme comme les autres (peut-être, à la réflexion, pas tout à fait comme tout le monde), mais qui "y croit" dur comme fer. Je sais parfaitement que, sans cette croyance inentamable, l'œuvre ne serait pas ce qu'elle est. Pire : elle ne serait pas. Je ne prends que le résultat : tout le reste appartient à l'inventeur de la chose. C'est si vrai, en ce qui concerne Messiaen, que ce professeur au Conservatoire déconseillait à ses élèves d'adopter son langage et ses méthodes, mais les incitait vigoureusement à suivre leur propre voie. On me racontera ce qu'on voudra, mais la voie royale que Messiaen a suivie toute sa vie s'appelle LE CHANT.

Car la musique de Messiaen en général, les Vingt Regards en particulier, quoi qu’il arrive, chante. Ne me demandez pas de le prouver techniquement, je ne saurais pas faire. Mais c’est une certitude absolument claire : la clé qui m’ouvre toute grande la porte de cette œuvre, c’est le chant, et rien que le chant. Pour moi, Messiaen est entièrement du 20ème siècle, mais à la façon d’un arbre très antique, poussé sur des racines immémoriales, nourri par l’instrument définitif qui a fait les premières musiques de l'univers : la voix humaine. Indétrônable.

Venu du fond des pièces qui composent Vingt Regards sur l'Enfant Jésus, j’entends chanter l’amour de Messiaen pour la voix si terrestre de l’humanité. Une voix qui chante sa joie d'être en vie, et qui rend grâce à l'être qu'il en croit à l'origine. Et une humanité que cette voix ne renonce jamais à vouloir élever au-dessus d'elle-même.

Quel que soit l' "au-dessus", je marche !

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, france, pierre boulez, karol beffa, musique contemporaine, olivier messiaen, vingt regards sur l'enfant jésus, ircam, machine 4x ircam, jean-sébastien bach, regard de l'esprit de joie, regard de l'église d'amour, les noces de figaro, cherubino voi che sapete, mozart, beethoven

vendredi, 08 janvier 2016

REGARD SUR OLIVIER MESSIAEN 1

1/3

J’ai évoqué récemment, trop brièvement, un grand chef d’œuvre de la musique du 20ème siècle composé en 1944 par Olivier Messiaen, œuvre sortie directement de la foi brûlante du compositeur catholique. J’ai trop envie d’y revenir, car j’aimerais bien comprendre ce qui se passe quand j’écoute ça, moi qui ne suis plus catholique de foi, même si je ne peux ni ne veux effacer les décennies de culture catholique qui m'ont façonné : la mort saura séparer le bon vin de l'ivresse.

J’ai évoqué récemment, trop brièvement, un grand chef d’œuvre de la musique du 20ème siècle composé en 1944 par Olivier Messiaen, œuvre sortie directement de la foi brûlante du compositeur catholique. J’ai trop envie d’y revenir, car j’aimerais bien comprendre ce qui se passe quand j’écoute ça, moi qui ne suis plus catholique de foi, même si je ne peux ni ne veux effacer les décennies de culture catholique qui m'ont façonné : la mort saura séparer le bon vin de l'ivresse.

Il faut oser dire les choses : les Vingt Regards sur l’Enfant Jésus, ça reste loin de l’évidence mozartienne, cette musique qui semble couler de la fontaine de la cour des Osiers, tellement elle paraît pure. Mais c'est aussi quelque chose qui me bouleverse toujours autant, après des dizaines d'auditions. Alors j'aimerais savoir de quoi il retourne.

l’évidence mozartienne, cette musique qui semble couler de la fontaine de la cour des Osiers, tellement elle paraît pure. Mais c'est aussi quelque chose qui me bouleverse toujours autant, après des dizaines d'auditions. Alors j'aimerais savoir de quoi il retourne.

Messiaen n’est pas Mozart : sa musique ne s’habille pas des apparences (trompeuses) de la facilité que donne celle de Wolfgang Amadeus. Messiaen vous plonge très vite dans la complexité des harmonies surgies au 20ème siècle. Un siècle auquel il appartient résolument. C’est donc une musique qui ne se donne pas aussi aisément.

Messiaen, la cathédrale qui a peut-être déterminé son destin de musicien, c’est le Pelléas et Mélisande de Debussy, dont la partition lui a été offerte en 1918 par Jehan de Gibon, son professeur d’harmonie. Rendez-vous compte de l'énormité : il a alors dix ans, et son professeur lui offre cette incroyable partition ! Mais qu'est-ce qu'il a, ce gamin, pour mériter un tel cadeau ? Vous en connaissez beaucoup, qui demandent ça au Père Noël ? Il y a là quelque chose de stupéfiant, d'incompréhensible. Qu'est-ce qui lui avait paru si extraordinaire, au professeur d'harmonie ? J'aimerais bien savoir.

A cet endroit, je peux bien avouer que Pelléas, ce n’est pas ma bible à moi. Messiaen, lui, il travaille tellement là-dessus qu’il ne tarde pas à le connaître par cœur dans le moindre recoin. Il a, paraît-il, la faculté d'entendre les notes qu'il est en train de lire. Pelléas lui est donné : il en fera quelque chose, promis. Et pas qu'un peu.

Pour parler franchement, la musique de Debussy, qu’on qualifie un peu facilement d’ « impressionniste », n’est pas ma tasse de thé préférée. « Maître de la couleur », dit-on. Je veux bien. C’est une musique que je perçois comme plus épidermique, moins tellurique que celle qui me transporte. Plus de forme que de force, si vous voulez.

Je dirais que la musique de Debussy m’apparaît sous un jour proustien : intelligente, savante et raffinée. Mes goûts me portent davantage vers la force expressive, plus masculine par nature. Ce n'est ni pensé, ni réfléchi : c'est comme ça. Raison, sans doute, pour laquelle les mélodies de Duparc ou de Reynaldo Hahn (et en général ce qu’on appelle « la mélodie française ») ne m’atteignent guère : c’est, sans conteste, de la délicate et jolie musique, écrite avec beaucoup d’art. C’est charmant, surtout chanté par Pierre Bernac, ce "baryton Martin" cher aux oreilles de Roland Barthes. Mais en fin de compte, j’y entends plus d’afféteries, de manières et de mondanités de salon bourgeois que de substance.

La musique de Debussy n’est certainement pas aussi efféminée que les remarques qui précèdent pourraient le laisser penser. On ne comprendrait pas la vénération de Messiaen pour Pelléas, car il y a de la virilité beethovénienne chez lui. Mais si je devais expliquer ma réticence face à Debussy, et même, dans une moindre mesure, face à Pelléas, tout en étant embarrassé, j’essaierais de trouver une réponse du côté de la recherche formelle.

Si vous voulez, c’est comme le japonisme chez Van Gogh, "japonisme" qu’il n’a sans doute jamais considéré comme un but en soi, mais comme le moyen de s’approcher du cœur de son réacteur pictural. Pour les Japonais de l'âge classique, la forme esthétique est subordonnée à un ordre qui la dépasse, et auquel elle est soumise (ce que certains appellent "l'éthique"). Importé en France, où éthique et esthétique sont compartimentées, le risque est que cette dernière vire à l’ornemental, marquée de vaine gratuité : arts « déco » ou « appliqués » ne sont pas loin. C’est l’aspect « prétexte », superficiel de l’œuvre, à ce moment, qui me gêne. Van Gogh lui-même est à cent lieues de l'Art Déco.

C'est contre cet aspect purement décoratif que luttèrent, avec tout le compact et l’aigu d’un désespoir, des gens comme Van Gogh en personne, Nicolas de Staël, Alberto Giacometti (ses tentatives de portraiturer Michel Leiris !), Mark Rothko, combien d’autres, qui cherchaient à atteindre l’os ultime d’une vérité qu’ils étaient seuls à voir et qu’ils sentaient tellement labile ! Combien s'y sont cassé la vie ? Elle est là, la faille de Picasso. Il se contente : « Je ne cherche pas : je trouve ».

Picasso fait de la peinture comme Hugo fait de la poésie. Ce sont des satisfaits : il ne leur manque rien, ils ont tout, parce que ça vient (presque) tout seul (regardez le nombre d' "alexandrins blancs" qui farcissent la prose de VH). Pour être méchant, j'ajouterais qu'ils excrètent. Même chose en jazz : Bessie et Billie plutôt qu'Ella et Sarah. Louis Armstrong, je l'adore dans ses débuts (disons jusqu'en 1935). Je n'en démords pas : que ferais-je d'un artiste qui m'envoie en pleine gueule : « Je suis tellement plein de ce que je suis que je n'ai pas besoin de toi » ? Un artiste qui n'appelle que ma dévotion ? Cet artiste-là ? Il m'annihile. Sa plénitude m'empêche de respirer.

Il y a du japonisme vangoghien dans Pelléas (j’entends hurler les spécialistes). Mais on y entend aussi, portant les voix, une virilité expressive. C’est tout au moins comme ça que je le perçois. Car il me semble que Debussy établit une antithèse entre la partition vocale et la partition d’orchestre : en surface, cette mélodie comme volontairement « aplatie » (à la japonaise, ce qui avait choqué Maeterlinck, l'auteur de la pièce) que chantent les personnages, même si le chant se dramatise et gagne en intensité en allant vers l’issue fatale (Yniold et ses pathétiques « Petit père ! », en III, 4) ; et puis en dessous, le relief accusé et la profondeur complexe et mouvante, véhémente, parfois violente, du flot orchestral qui finit par engloutir les amoureux tragiques. Mais je ne suis pas musicologue.

Alors qu’est-ce qui, dans Vingt Regards, résonne si fort à mes oreilles que l’œuvre m’en soit devenue un phare dans la nuit, une trompe marine dans la brume, une "Etoile du Berger" ? J’ai dit tellement de mal de la musique « sérielle » d’une part, et d’autre part de la musique « concrète », qui sont, à ma connaissance, les deux grandes écoles « modernes » fondées en Europe au 20ème siècle (le jazz et ses suites sont américains), que certains pourraient se demander pourquoi je fais si grand cas de cette œuvre.

Eh bien je réponds : justement. Car Vingt Regards sur l’Enfant Jésus, d’Olivier Messiaen, échappe magistralement aux carcans de ces deux étiquettes. Car je crois que la personne du compositeur est à ce point musique que, quoique de façon très différente de Mozart, elle rayonnerait de musique, malgré lui, de toute façon.

La musique est, en quelque sorte, sa façon d’être au monde : la vision qu’il en a est intrinsèquement musicale. C'est peut-être ce qu'avait perçu et compris Jehan de Gibon. Ça expliquerait le don ahurissant de la partition de Pelléas et Mélisande à un garçon de dix ans.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, france, olivier messiaen, vingt regards sur l'enfant jésus, église catholique, mozart, wolfgang amadeus, pelléas et mélisande, debussy, mélodies duparc, reynaldo hahn, pierre bernac, roland barthes, baryton martin, van gogh, lyon palais des beaux-arts, nicolas de staël, alberto giacometti, marc rothko, picasso, victor hugo

samedi, 17 octobre 2015

BEETHOVEN ÜBER ALLES

2/2

2/2

Je ne vais pas dézinguer plus longtemps le livre un peu froid, mais complet, de Maynard Solomon. Car il reste le bonhomme Beethoven, ce qui est évidemment l’essentiel. Le portrait que l’auteur brosse du personnage nous présente un homme moins torturé qu’intensément habité par une force intérieure qui le dépasse, et qui semble le contraindre, comme une nécessité, dans ses attitudes, ses comportements et son travail, à accomplir une sorte de mission.

Un autre aspect du personnage est que, aussi longtemps qu’il a vécu, il a été un homme en recherche de quelque chose de l’ordre de l’absolu. Ce qui fascine, par exemple dans la montée vers les aigus de l’adagio de l’opus 132 (à partir de la notation « Mit innigster Empfindung »), c’est un besoin irrépressible de s’élever toujours plus haut que soi-même. Et je me demande s’il ne faudrait pas, de même que Novalis cherche « die blaue Blume », cette fleur bleue à jamais inaccessible, chercher « L’Immortelle bien-aimée » du côté de cet idéal-là plutôt que du côté d’une incarnation féminine réelle, fût-elle sublime comme Antonie Brentano.

Con intimissimo sentimento.

Ce que voit et entend Beethoven au-dedans est à chercher en direction du transcendant, et ce monde intérieur dont ses chefs d’œuvre donnent une idée concrète est confronté en permanence à la trivialité des circonstances quotidiennes, les même tracas et soucis que tout un chacun. La confrontation est brutale, et même violente, comme on pense, entre la densité exaltée, lumineuse et vibrante du monde que Beethoven voit et entend à l'intérieur et la platitude grossière et prosaïque de la réalité banale. Le bonhomme Beethoven craque de partout, dans notre bas-monde, sous la poussée de cet univers puissant qui attend de sa part qu’il lui donne force, forme et apparence.

J'expliquerais volontiers ainsi les tas de petits, moyens et gros ennuis physiques qui vont, en s’aggravant avec le temps, lui empoisonner la vie. Il est mort âgé de 56 ans, un 26 mars 1827, d’une façon sordide et pathétique. De même, sur le plan moral et psychologique, il s’est, de façon tout aussi intense, heurté à la réalité ordinaire : il était connu pour sa gaucherie, ses colères, ses abattements (dont le plus fameux a donné le « Testament d’Heiligenstadt ») et, d’une manière générale, pour son caractère difficile, voire intraitable.

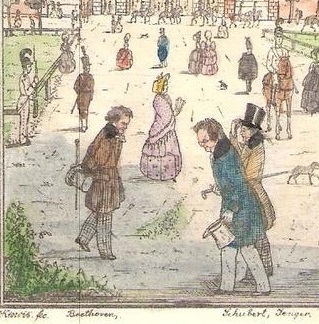

Schubert et Beethoven : LA "rencontre".

Pour ce qui est de la musique, j’ajouterai juste que, pour la première fois, des quatuors à cordes (à partir de l’opus 95) étaient écrits pour les seuls musiciens professionnels. Encore ceux-ci en trouvaient-ils certains bien difficiles. Je veux dire qu’ils n’étaient pas « mondains », puisque non destinés à être joués dans leurs salons par des nobles pour leur distraction, contrairement aux œuvres de Haydn ou Mozart.

L’ambition de Beethoven visait, en quelque sorte, « l’œuvre en soi », comme un bloc de marbre à considérer non pour l’agrément raffiné qu’il procure, mais pour sa perfection intrinsèque. L'œuvre a ici changé de statut : de moyen, elle est devenue une fin. L'humain, cette fois, tente de se hisser à la hauteur du surhumain. Il y a dans toute la musique de Beethoven, comme le dit Romain Rolland dans la somme qu'il a consacrée au compositeur, quelque chose de puissamment viril, optimiste, conquérant.

optimiste, conquérant.

Pour revenir à l’homme Beethoven, je retire de la lecture de sa biographie par Maynard Solomon l’impression d’un homme entouré de quelques amis très sûrs, bénéficiant de la protection et des libéralités de grands seigneurs qui l’admiraient, mais en même temps d’un homme excessivement seul, et pas seulement à cause de sa surdité.

Et j’ai l’impression que cette terrible solitude découle logiquement, nécessairement, du caractère absolument unique des potentialités qu’il porte en lui. Une solitude pour dire que l'univers où il se meut n'est pas de notre monde. Beethoven nous prend par les cheveux pour nous élever, si nous consentons à faire l'effort, loin au-dessus de nous-mêmes.

Car curieusement, quand ses maîtres et professeurs, à commencer par Haydn en personne (voir p.183), critiquent dans ses exercices et productions ce qu’ils appellent des « défauts », je me demande si ce n’est pas sur de tels « défauts » que cet Everest musical a pu être édifié. Par « défauts », peut-être faut-il comprendre quelque chose de l’ordre du « jamais entendu auparavant ».

Je me garderai bien d’en conclure que l’oreille finit par s’habituer à toutes les innovations : celles qu’on trouve dans la musique de Beethoven (par exemple la réhabilitation de la polyphonie dans le dernier cycle d’œuvres, voir p.414) sont trop le produit d’une absolue nécessité intérieure pour qu’on en fasse un principe généralisable, voire souhaitable, comme il est d’usage de considérer certaines musiques du 20ème siècle, que je ne citerai pas.

Oui, l’œuvre de Beethoven s’impose bien par l’impression de nécessité intérieure qu’elle dégage. Je n’oublierai jamais la période de ma vie où le quinzième quatuor (opus 132, en la mineur), que je connaissais pourtant bien, a pris pour moi une dimension transcendante, lorsque, dans les circonstances que je traversais alors, j’eus le sentiment saisissant – je n’exagère pas – de rentrer à la maison. D’arriver là chez moi. De trouver comme un centre de gravité, dans un intérieur fait pour moi, peuplé d'objets formant l'image accomplie d'une familiarité définitive. Inoubliable.

C’était aussi la première fois qu’il m’était donné de percevoir la succession des cinq mouvements comme un tout organique, comme si j'avais à faire à une personne vivante avec bras et jambes correctement articulés, alors que si souvent, on se demande ce qui lie logiquement entre eux les différents mouvements, tant leur enchaînement paraît fait de bric et de broc et passer du coq à l'âne (même si j'aurais du mal à expliquer ça musicalement : c'est, comme on dit, du « ressenti »).

Tout bien pesé, donc, merci à Maynard Solomon, qui m’a donné l'occasion de replonger dans cet univers qui me transporte au-delà de moi-même aussitôt que je m'y laisse aller.

Voilà ce que je dis, moi.

09:01 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, musique, beethoven, schubert, maynard solomon, éditions fayard, beethoven quatuor opus 132, mit innigster empfindung, quatuors à cordes, testament d'heiligenstadt, haydn, mozart, romain rolland, beethoven les grandes époques créatrices

vendredi, 12 juin 2015

HONORÉ SOIT DEBUSSY 1

1/2

Parmi les risques que la « société moderne » fait courir aux hommes, il en est un, non négligeable, encouru spécialement par l’amateur de musique en général, d’opéra en particulier. Il faut accepter de vivre dangereusement. Ce risque s'appelle « le metteur en scène ».

Bien que le si distingué Renaud Machart, dans un article de 2008 (mercredi 27 août) pour Le Monde, montre son dédain pour l’idée (« …on ne compte plus les articles ayant dénoncé la "dictature" présumée du metteur en scène. »), il faut bien dire que les exemples ne manquent pas de spectacles bousillés, massacrés, assassinés par le décret d’un homme à qui on a donné le pouvoir de tenir sur l’œuvre représentée un discours où il peut enfin lâcher la bride à ses lubies les plus invraisemblables.

Banalité de dire que l'opéra est un spectacle total, et que la jouissance du spectateur découle (ou non) du rapport entre ce qu'il voit et de qu'il entend. Qu'en advient-il quand, par exemple, dans Carmen, il voit, au lieu de la fabrique de cigare et de la caserne des dragons (d'Alcala) attendues, d'un côté un bordel, de l'autre un commissariat de police ? Eh bien c'est simple, il se demande si le concepteur n'a pas « le couvercle de la lessiveuse complètement fêlé ». Il voudrait suggérer que Carmen est moins une femme éprise de liberté qu'une simple pute qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Avis aux féministes.

Maurice Tillieux, Libellule s'évade.

De gauche à droite : Libellule, Gil Jourdan, Inspecteur Crouton.

Renaud Machart, dans son article, envoie bouler d'une pichenette condescendante le livre de Philippe Beaussant (qualifié de "pamphlet", ce qu'il est à moitié), La Malscène (2005), qui s'en prend à la toute-puissance capricieuse du M.E.S. dans les maisons d'opéra. C'est vrai que le bouquin n'est pas très bon, et n'évite pas balourdises et truismes. Certes, l'auteur dit sa colère, mais il ne va pas au bout de son ire : « Je ne citerai aucun nom : ni de metteurs en scène, ni d'interprètes, ni de chefs d'orchestre » (p. 20). Pusillanimité tout à fait regrettable, derrière le paravent d'un prétexte fallacieux (l'ennui). Il n'empêche que c'est un vrai sujet (de mécontentement).

Je veux bien que monsieur M.E.S. se soit fait sa petite idée sur la signification profonde du Chevalier à la rose, mais pourquoi met-il une mitraillette dans les mains d’un des chanteurs au troisième acte ? Et dans Cosi fan tutte, est-il bien nécessaire, au lever de rideau, cet immense bar américain, avec ses tabourets surélevés ? Et Dorabella et Fiordiligi en mini-bikinis, sur une plage, accrochées à leur téléphone portable ? Et l’Austin-Healey poussée sur la scène à je ne sais plus quel moment ?

Le si prudent Philippe Beaussant évoque quelques cas particulièrement gratinés : « Hercule en treillis », Jules César « entouré de SS en casaque noire », Orphée (de Gluck) « costumé en clown, avec sa balle rouge sur le nez et les sourcils circonflexes », Siegfried « en salopette sur un terrain vague, devant sa caravane crasseuse, son fauteuil au bras cassé et sa bassine sale », Don Giovanni sautant Donna Anna à en faire péter les ressorts du sommier (contresens, puisque, selon la dame elle-même, le violeur potentiel n'a pas "consommé", au très grand soulagement de Don Ottavio : « Ohimé, respiro »). Beaussant est peut-être en colère, mais qu'est-ce qu'il est gentil ! Ou alors il a mis du bromure dans sa testostérone ! J'ai envie de crier : vas-y ! ose ! des noms ! des noms !

Il parle pourtant très juste : « On me dépouille de ce que j'aime. On me le casse. Non seulement on me le vole (Orfeo, c'est à moi, Les Noces, c'est à moi, c'est à moi, Pelléas, c'est à moi ; exactement comme c'est à chacun de vous), mais sous mes yeux on le disloque, exprès ; on l'abîme, pour me faire mal ». Il se laisse pourtant déposséder sans se venger : quelle grandeur d'âme ! Vrai seigneur ou bien, plus simplement, gros matou qui s'est châtré les griffes (comme un Don Ottavio de la critique) ?

Vous dites ? C’est de l’ « actualisation » ? De la « modernisation » ? Il faut « dépoussiérer » ? Ah bon. S’il faut actualiser … Moi j’appellerais plutôt ça la prétention de quelqu’un qui « tient un discours », voire qui prêche son prône du haut de sa chaire, sur une œuvre si possible célébrissime, sur laquelle il a tout loisir de poser enfin sa patte et pouvoir dire ce que cette œuvre lui suggère, sans se demander, d’une part, ce qu’elle porte en elle-même et, d’autre part, si son imaginaire ne va pas à l’encontre du mien. Qu'il me l'impose, cela devient du sadisme.

Mais voilà : je ne suis pas masochiste.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christophe honoré, mise en scène opéra, metteur en scène, renaud machart, journal le monde, opéra, pelléas et mélisande, debussy, carmen bizet, dragons d'alcala, bande dessinée, gil jourdan, maurice tillieux, inspecteur crouton, philippe beaussant, la malscène, le chevalier à la rose, cosi fan tutte, richard strauss, mozart, dorabella fiordiligi, jules césar, orphée gluck, don giovanni, donna anna, opéra de lyon, musique

jeudi, 05 février 2015

QU'EST-CE QU'UN GRAND ROMAN ?

Je reviens sur l'animal Houellebecq et le merdier que son Soumission a semé dans le jeu de quilles auquel le petit monde parisien (éditeurs, écrivains, critiques, bref les je-te-tiens-tu-me-tiens) consacre ses loisirs aseptisés.

1/2

Que pense Michel Houellebecq de ses personnages ? Et de la situation décrite dans Soumission, surtout à la fin (ah, la dernière phrase : « Je n’aurais rien à regretter » perdue toute seule tout en haut de la dernière page ! Vous vous rappelez Balavoine : « J'veux mourir malheureux Pour ne rien regretter » ?) ?

Mais faut-il seulement, comme l’écrit Christine Angot, que le romancier « pense » quelque chose de ses personnages ? Moi, sur l'îlot perdu de mon minuscule compte en banque de données mentales, je me permets de trouver cette idée très bête. Soyons péremptoire : cette question ne peut germer que dans la cervelle d'un abruti.

Autant demander à Ingres ce qu'il pense de L'Odalisque, à Michel-Ange ce qu'il pense de Moïse ou à Mozart ce qu'il pense de Figaro. Pour une raison très simple : un roman est un système autonome. Une machine si vous voulez. Enfantin, vraiment : l'œuvre se résume-t-elle au moi de celui qui l'a créée ? Poser la question, c'est y répondre. Quand Modiano termine un roman, n'a-t-il pas l'impression que celui-ci lui est déjà devenu hostile (voir récemment) ? Bonne définition de l'altérité radicale portée par l'œuvre une fois qu'elle est achevée.

Méfiez-vous des gens qui fusionnent l'œuvre et le moi du créateur : pour eux, "même" et "autre", c'est kif-kif. Le même c'est l'autre et lycée de Versailles. Inquiétant, non, ce moi tout-puissant ? Cette négation de l'autre ? Allez dire ça à Denis Vasse (Un parmi d'autres, Seuil, 1988). Même l'enfance de l'art distingue l'artiste et le résultat de son travail. Créer des œuvres, c'est passer son temps à couper des cordons ombilicaux. C'est sans doute ce que certains ne supportent pas.

Refuser de couper le cordon (par exemple poser la question formulée au début), c'est être très bête ou très menteur. C'est en tout cas n'avoir rien compris à l'art. L'œuvre achevée, je veux dire la belle, la grande, ne garde aucune trace des états d'âme de son auteur. Sauf à la rigueur aux yeux du spécialiste. Pour une raison très simple : l'auteur ne pense qu'à l'effet qu'il faut produire pour que l'œuvre puisse être dite "accomplie". Qu'il s'y projette, ce n'est supportable que quand ça reste accessoire, voire invisible.

Regardez même les Essais de Montaigne, qui n'était pas romancier, lui, et qui précisément prétendait se peindre au naturel : l'auteur y est partout et nulle part. Essayez donc de le saisir, tiens, si vous ne me croyez pas, et commencez à mesurer les rayons de bibliothèques occupés par la littérature que des légions de commentateurs ont pondue pour tenter de dessiner les contours de la silhouette de Michel de Montaigne, l'un des deux pères fondateurs littéraires de la Renaissance.

Le romancier, s’il veut que sa machine fonctionne, est face à une tâche délicate : concevoir et dessiner chacune des pièces avec la plus grande précision, fraiser, aléser, chantourner, polir, ajuster. Ensuite, il doit les assembler, les agencer, les emboîter les unes dans les autres, selon la logique implacable et forcément mécanique de la machine que son esprit a entrevue. Résultat : le roman est bon si la machine fonctionne. Or Soumission fonctionne à la perfection (avis personnel).

Comment est-ce possible ? La réponse que me dicte l'évidence est : dans le maelstrom des romans "de facture classique" qui paraissent à jet continu, Houellebecq dépasse tout le monde. Et je me dis que c'est un peu normal que chacune de ses parutions lance un débat : ces échauffourées autour de ses livres (et même de sa personne) sont une forme d'hommage des vassaux au suzerain. La supériorité est trop évidente. Le concert de coassements qui s'ensuit en est l'aveu. Houellebecq est loin au-dessus, loin devant. Et tout le monde le sait. Et ça en fait chier un bon nombre.

« Pensez-vous quelque chose de vos personnages ? » est donc une question dénuée de sens. Angot est seulement à côté de la plaque. On s'en doutait un peu. Remarquez qu’elle n’est pas la seule : Claire Devarrieux, dans son éditorial de Libération du 3 janvier, s’inquiète, à propos de l’auteur, qu’on ne « puisse déterminer quel est le fond de sa pensée ». Mais qu’est-ce qui leur prend ? Je vais vous dire : on s'en fiche, du fond de la pensée de Michel Houellebecq. Si toutefois ce qu'on attend de lui s'appelle "Littérature".

Autant demander à Balzac ce qu'il pense du Père Goriot. A-t-on seulement idée de proférer pareille niaiserie ? Dans son chef d'œuvre, Balzac est Goriot aussi bien que Delphine de Nucingen et Anastasie de Restaud, ses filles, tout comme il est la mère Vauquer avec toute sa pension, il est Vautrin, il est Rastignac, et tutti quanti. Seul moyen, en vérité, d'animer, de donner vie et souffle à tous ses personnages. C'est ainsi, je crois, qu'il faut comprendre la célèbre phrase : « Madame Bovary, c'est moi ».

On se fiche du fond de la pensée de Flaubert. On se fiche du fond de la pensée de Balzac.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel houellebecq, littérature, littérature française, soumission, daniel balavoine, christine angot, ingres, l'odalilsque, michel-ange, moïse, mozart, les noces de figaro, patrick modiano, denis vasse, un parmi d'autres, montaigne les essais, journal libération, claire devarrieux, balzac, le père goriot

mardi, 07 octobre 2014

UN ALBUM EGOÏSTE

A présent que j’ai bien déballé et commenté les photos que je portais dans mon sac avec une bonne partie de ce qui allait avec, je peux bien passer aux aveux : j’aime les photos des grands photographes. Pas toutes, pas toujours, pas forcément. De toutes façons, qu'est-ce qu'on dit, quand on dit « J'aime la photo » ? Alceste répondrait : « L'ami du genre humain n'est pas du tout mon fait ». Tout le monde a ses préférences, d'abord parce que c'est bien "normal" et "humain", ensuite parce qu'on ne peut pas faire autrement.

Enfin, quand je dis "tout le monde", ce n'est pas vrai. Don Juan est l'exception. Il n'a pas de préférences ! Il les veut toutes ! Leporello chante à Dona Elvira : « Non si picca se sia ricca, Se sia brutta, se sia bella, Purche porti la gonella, Voi sapete quel che fa » (Riche, laide, belle, peu importe : pourvu que ça porte un jupon, vous savez ce qu'il fait). C'est dans l'air "du catalogue". Quelle absence de goût ! Un aristocrate si raffiné !

En matière de femmes, Don Juan est dépourvu de préférences : on n'est pas plus niais, ni plus rustre. Ah, ça vous fait penser à Nafisatou Diallo ? Au Fond Monétaire International ? A trois consonnes initiales (dont l'une vaut cher au scrabble) désormais passées à la postérité pour des raisons tellement poétiques ? « Voi sapete quel che fa », on vous dit.

Chez Molière, ce n'est pas mieux : « Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs : je me sens un cœur à aimer toute la terre; et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes, pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses ». Heureusement, personne n'est Don Juan, quoi qu'en pense la psychanalyse. Ceux qui veulent tout finissent très mal. La préférence est dans la nature de l'homme. Or la préférence c'est la liberté ; or être libre, c'est choisir ; or choisir c'est éliminer ; or éliminer, c'est Contrex. Euh non ! Erreur d'aiguillage. Je prie le monde civilisé de m'excuser. Je reviens à la photo.

Je suis donc un admirateur inconditionnel de photos qui ont été réalisées par des gens qui portent à bon droit le titre de "grands photographes". Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai : ce n'est pas le nom du bonhomme qui tire mon attention du sommeil, c'est un objet précis, une photo particulière. Je ne sais pas comment font les gens, mais moi, je privilégie certaines images qui sont à mes yeux dotées de la parole. A mes yeux, mais surtout aux oreilles de mon esprit : des photos qui s'adressent à moi, ce qui n'est pas le cas, loin de là, de toutes les photos d'un même bonhomme.

Entendons-nous : pas à moi en exclusivité, mais des images qui me parlent, me disent quelque chose à moi. Les autres font ce qu'ils veulent. Mais rien ne permet de penser que mon cas est unique. Alors, au fil du temps, je me suis constitué un album, j'ai rassemblé une anthologie de clichés qui, plus que d’autres, tendent la main à mon esprit, à ma sensibilité, à mon histoire, quoi encore ?

A présent que j’ai découpé mon gâteau personnel en les vingt-huit parts qui viennent de paraître, je voudrais partager avec qui voudra quelques images qui ont compté pour moi. Le visiteur repèrera aisément au fil et au hasard des pages (j’ai opté pour l’ordre alphabétique), parmi les photographes présents, le fou de peinture, le graveur, l’architecte, l’ethnographe, le paysagiste, et toute cette sorte de choses.

Certains photographes, certains clichés sont très connus, d’autres beaucoup moins. Il y a de la couleur et du N&B. Il y a des femmes, des paysages, des scènes, des moments. Il y a des « anciens » et des « modernes » : mon désaccord est total avec cet étrange ami qui me déclarait, péremptoire et monté sur ses ergots, que les photographes d'aujourd'hui sont infiniment et fatalement meilleurs que les anciens. Il n'y a pas de progrès en art. Mais je ne sais pas si nous parlions de la même chose.

Je n’en tire aucune conclusion.

ANSEL ADAMS, 1947

L'album qui vient est précaire. Ce n'est pas le même que celui que j'aurais constitué avant-hier ou après-demain, car s'il y a des constantes, il y a aussi des variantes, en plus ou en moins. Je les livre sans commentaire. Parmi les constantes (que l'habitué de ce blog reconnaîtra, car j'ai déjà donné), il y en a une à laquelle je prête un pouvoir tout à fait spécial. Celle-là, je la commenterai peut-être le moment venu. Pour cela, il faudra attendre la lettre K de l'alphabet (le 26 octobre, pour être précis).

Un délai raisonnable.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, alceste, le misanthrope, molière, mozart, don juan, don giovanni, leporello, dona elvira, nafisatou diallo, dsk, dominique strauss-kahn, fmi, ansel adams

lundi, 23 juin 2014

CHOPIN CONTRE LE COMMUNISME 2/3

Résumé : je me demandais juste pourquoi Wunderkind, le livre de Nikolai Grozni, m’a secoué. C’est à cause de Chopin.

« J’avais toujours pensé que la différence entre Chopin et les autres compositeurs était qu’il écrivait à la première personne, et non à la troisième. Beethoven, Mozart, Liszt, Ravel, Schumann, Debussy : tous, ils racontaient ce qui arrivait à d’autre gens, d’autres pays, d’autres sociétés. Seul Chopin parlait de lui. C’était l’honnêteté nue et brûlante de ses phrases musicales qui le distinguait de ses pairs. »

« J’avais toujours pensé que la différence entre Chopin et les autres compositeurs était qu’il écrivait à la première personne, et non à la troisième. Beethoven, Mozart, Liszt, Ravel, Schumann, Debussy : tous, ils racontaient ce qui arrivait à d’autre gens, d’autres pays, d’autres sociétés. Seul Chopin parlait de lui. C’était l’honnêteté nue et brûlante de ses phrases musicales qui le distinguait de ses pairs. »

Bien sûr, Grozni exagère. Il sait forcément que c’est injuste et faux, et que le mouvement lent de la sonate opus 106 de Beethoven ou l’adagio de son quatuor opus 132 (« Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der lydischen Tonart ») sont pour l’âme humaine d’autres Everest de sincérité absolue. Je note en passant qu’il n'ose pas citer Jean-Sébastien Bach dans sa liste des compositeurs qu’il juge impersonnels. Faudrait quand même pas abuser.

Quoi qu’il en soit, la musique de Chopin constitue le socle sur lequel est construit le livre, dont les chapitres, en même temps que les dates précises, s’ouvrent sur les morceaux de musique que travaille Konstantin, le jeune musicien qui raconte son existence au « Conservatoire pour Enfants Prodiges » de la capitale bulgare et communiste. Rachmaninov fait une apparition, Beethoven, Brahms et Moussorgski deux, Bach trois (eh oui), mais Chopin occupe royalement la première place, très loin devant : quinze chapitre sur vingt-cinq lui sont dédiés.

A ce sujet je me serais presque attendu à ce que les chapitres soient au nombre de vingt-quatre, comme il y a vingt-quatre tonalités dans la musique européenne, célébrées par Bach dans Le Clavier bien tempéré, nombre auquel Chopin lui-même a déféré en composant vingt-quatre Etudes (deux fois douze, opus 10 et 25) et autant de Préludes opus 28.

Je me fais une raison en me souvenant du motif pour lequel Georges Perec a fait exprès de composer La Vie mode d’emploi en quatre-vingt-dix-neuf chapitres et non pas cent, en souvenir de la petite fille de la publicité Lu qui a croqué juste un angle du petit-beurre. Grozni a fait en plus ce que Perec a fait en moins, en quelque sorte. S’est-il seulement préoccupé du nombre ? Pas sûr.

Ce qui m’a secoué, c’est ce que dit Grozni : la musique de Chopin, c’est une personne vivante, avec un épiderme d’écorché vif (si l'on peut dire) connaissant et portant la condition misérable de l’humanité tout entière. A propos de l’opus 20 : « Vadim se redressa, prit une profonde inspiration et déplaça les mains vers le haut du clavier, prêt à frapper le premier accord. Le Scherzo n°1 s’ouvre sur un cri de désespoir absolu : on s’éveille d’un cauchemar pour découvrir que tout ce qu’on a rêvé est vrai ». On trouve ça p. 41. Le Chopin de Grozni, il faut le chercher du côté du tragique.

Et puis : « Le second accord semble à la fois plus résigné et plus agressif : enfermés dans le sablier, on est condamnés à attendre. Prisonniers du temps, hors du temps, conscients de notre finitude. Puis vient la folie qui brise toutes les fenêtres, abat tous les murs, tourbillon de conscience cherchant la sortie. Se peut-il qu’il n’y ait aucun passage secret ? Aucune porte dérobée ? ». La vie, quoi. En plus intense.

Moi qui suis incapable de « voir » des circonstances, des situations ou des personnages (une « narration ») dans la musique (il faut dire que je n’essaie pas : pour moi, à tort ou à raison, les sons musicaux sont des abstractions, ensuite seulement viennent (ou non) les effets parfaitement concrets et physiques), voilà qu’un pianiste doué qui, en plus, sait écrire, met des mots jaillis de sa propre expérience, qui me font « voir » ce que cette œuvre raconte. Des propos que je trouve assez justes et pertinents pour en être intimement touché.

Attention, le Chopin que raconte Grozni n’a rien à voir avec l’éphèbe alangui, légèrement efféminé, que certains pianistes ont longtemps voulu voir, produisant des dégoulinades de sons mélodramatiques et narcissiques : essayez de jouer le Scherzo n°1, tiens, si vous n'avez pas des bras, des poignets, des mains et des doigts en acier !

Ce n'est pas non plus (au risque de paraître paradoxal) le Chopin qui a fait de Vincenzo Bellini son dieu, et qui demande à son piano de porter l'expression la plus accomplie de son profond amour pour le « bel canto » du maître italien de l'opéra (mort à trente-quatre ans, Chopin, mort à trente-neuf a un peu mieux résisté).

Le Chopin de Grozni est âpre, dur comme le granit. Un Chopin confronté à un monde qui, situé à une altitude très inférieure à celle où il a placé ses idéaux. Un Chopin qui affronte des épreuves morales d'une dureté qui met à mal son âme, voire la dévaste.

Mettons que ce Chopin-là s'appelle Nikolai Grozni et soit né en Bulgarie à l'époque de la décrépitude communiste, où plus personne dans le système ne sait où il en est. Où tout le monde s'accroche désespérément aux lézardes du mur. Qui ne tardera pas à tomber.

Avec Wunderkind, le lecteur est face à la figure d’un destin implacable : le Chopin de Grozni est en acier, blindé contre les forces de mort qui l'assaillent. Si c’était une embarcation, ce ne serait en aucun cas une gondole, mais un cuirassé puissant. Une fois le livre refermé, vous ne l'entendrez plus comme avant.

Le Chopin de Grozni est un navire de guerre lancé contre la mort.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, nicolai grozni, wunderkind, éditions plon, musique, chopin, beethoven, mozart, liszt, schumann, ravel, debussy, jean-sébastien bach, sonate opus 106, quatuor opus 132, brahms, rachmaninov, moussorgski, le clavier bien tempéré, georges perec, la vie mode d'emploi

dimanche, 17 mars 2013

LE PETIT ZACHEE 1/2

LES CELEBRES FRERES, GIOVANNI & GIACOMO TOCCI

***

En fondant les éditions Phébus, Monsieur Jean-Pierre Sicre a fait oeuvre de bienfaiteur et de philanthrope. Son seul tort est d'avoir eu du mal avec les contraintes matérielles induites par la gestion des choses. C'est malheureux, parce que, après son explusion de sa propre maison, suite à quelques déboires, on a pu dire, avec le Sertorius de Corneille : « Rome n’est plus dans Rome ».

Monsieur Sicre eut l'immense mérite de republier un

Monsieur Sicre eut l'immense mérite de republier un certain nombre d'oeuvres de Robert Margerit, dont je n'avais garde d'oublier Le Dieu nu ou Mont-Dragon. Et puis le monument que celui-ci éleva à la Révolution Française, 2000 et quelques pages qui donnent sa pleine et définitive justification expérimentale à l'expression "Roman historique".

certain nombre d'oeuvres de Robert Margerit, dont je n'avais garde d'oublier Le Dieu nu ou Mont-Dragon. Et puis le monument que celui-ci éleva à la Révolution Française, 2000 et quelques pages qui donnent sa pleine et définitive justification expérimentale à l'expression "Roman historique".

Il y eut cependant, au-dessus de tout, la collection « Verso », dans laquelle, à côté d’Adalbert Stifter, Kleist et divers, brillent de mille feux les 14 volumes des Œuvres Complètes d’Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Hoffmann a imité Mozart, son idole : quoi, celui-ci avait remplacé son Gottlieb initial par un Amadeus ? Eh bien je vais, dit-il, mettre le même Amadeus en lieu et place de mon Wilhelm d'état-civil.

Il y eut cependant, au-dessus de tout, la collection « Verso », dans laquelle, à côté d’Adalbert Stifter, Kleist et divers, brillent de mille feux les 14 volumes des Œuvres Complètes d’Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Hoffmann a imité Mozart, son idole : quoi, celui-ci avait remplacé son Gottlieb initial par un Amadeus ? Eh bien je vais, dit-il, mettre le même Amadeus en lieu et place de mon Wilhelm d'état-civil.

L'ILLUSTRATION DE COUVERTURE EST UN BEL AUTOPORTRAIT A L'HUILE DE HOFFMANN LUI-MÊME

Je ne chanterai jamais assez les somptueux bienfaits répandus par cette édition, qui m’a servi, le temps de la parution (plus de 4 ans, à quoi fut ajouté, en 1992, l’excellent livre de Pierre Péju, L’Ombre de soi-même, d’abord paru sous un titre plus banal à la Librairie Séguier), d’aliment littéraire presque exclusif.

On parle beaucoup du fantastique, à propos de Hoffmann, mais c’est un fantastique à portée de main. C’est un fantastique qui émane de l’esprit de celui qui y croit, et pas d’une instance extérieure ou supérieure. Certes, il fait à l’occasion intervenir fées et magiciens, farfadets et tours de passe-passe, mais là, c’est quand il s’amuse.

Ainsi, je viens de relire Le Petit Zachée, délicieux conte poétique. On y rencontre la fée vaguement sorcière Rosabelverde, déguisée en chanoinesse Rosenschön, anciennement Rosengrünschön (attention, il faut suivre) et le magicien Prosper Alpanus.

Ainsi, je viens de relire Le Petit Zachée, délicieux conte poétique. On y rencontre la fée vaguement sorcière Rosabelverde, déguisée en chanoinesse Rosenschön, anciennement Rosengrünschön (attention, il faut suivre) et le magicien Prosper Alpanus.

Le moindre intérêt du conte n’est pas la férocité de Hoffmann pour quelques contemporains œuvrant dans la politique, l’administration ou la littérature, à commencer par Goethe. Parlant de l’héroïne : « En outre, Candida avait lu le Wilhelm Meister de Goethe, les poésies de Schiller, L’Anneau magique de Fouqué, et en avait oublié presque tout le contenu ». On pourrait être plus aimable. Il se trouve que je suis en train de lire Wilhelm Meister, et tout ça m’amuse passablement. J’en reparlerai à son heure, une fois le pavé (1000 pages) digéré.

Quant à Mosch Terpin, le père de la belle, professeur de sciences naturelles qui se donne des airs de savant, il est aussi dûment assaisonné : « Sa réputation fut définitivement établie quand il eut le bonheur, après s’être livré à un grand nombre d’expériences physiques, de découvrir que l’obscurité provenait essentiellement de l’absence de lumière ».

Ce gros bon sens, ce ton qui a l'air de ne pas y toucher, sont un régal absolu pour l'adepte que je suis du professeur Cosinus, ainsi que de son malheureux dentiste, Max (Hilaire), qui voulait « plomber la Dent du Midi avec le Plomb du Cantal », avant de vouloir mettre un râtelier aux Bouches du Rhône (je m’adresse aux connaisseurs de Christophe, autre bienfaiteur de l’humanité).

Alors, Le Petit Zachée ? Le titre exact : Le Petit Zachée surnommé Cinabre. Le cinabre est le sulfure naturel de mercure (de couleur rouge) d’où l’on tire ce métal. On comprendra plus loin la raison narrative de la couleur rouge.

Passons sur les détails : nous sommes dans un royaume où les « Lumières » ont été introduites sur décision souveraine du souverain, avec pour corollaire principal l’expulsion immédiate des fées, magiciens et sorciers (à l’exception des deux cités plus haut). Hoffmann réglant leur compte aux « Lumières » tant célébrées par Kant et Goethe, établies au détriment de la poésie, du merveilleux et de l'irrationnel en général, voilà encore un agrément du conte. Certains parleront d'humour, malheureusement le mot est devenu réducteur et pauvre.

Balthasar, étudiant du savant Mosch Terpin, est du côté du poétique et, disons le mot, s’emmerde assidûment à ses cours, pour la seule raison qu’il est fou amoureux de Candida, fille de celui-ci, mais affecté d’une timidité maladive. A dire vrai, Balthasar, l'étudiant jeune, beau et agréable, ne supporte pas le rationalisme à tout crin de Mosch Terpin, dont il pense qu'il confine à la bêtise, en quoi il n'a pas tort (voir ci-dessus).

LA FEE ROSABELVERDE AJOUTE A LA CHEVELURE DE ZACHEE TROIS CHEVEUX MAGIQUES

Il est temps d’introduire le personnage principal : Zachée en personne. J’avoue que sa description est, en soi, un morceau de bravoure :

« Ce qu’à première vue on aurait pu prendre en effet pour une souche de bois aux nodosités étranges n’était autre qu’un petit être contrefait, haut de moins d’un demi-mètre, qui, s’étant glissé hors de la botte en travers de laquelle il était couché, se vautrait maintenant sur l’herbe avec de sourds grognements. La tête de ce phénomène était enfoncée entre ses épaules ; le dos était marqué par une excroissance en forme de courge et, juste au-dessous de la poitrine, de petites jambes aussi minces que des baguettes de coudrier pendaient, de sorte que le gamin ressemblait à un radis fendu en deux ».

J'aime bien la courge, dans ce contexte, mais le radis fendu en deux n'est pas pour me déplaire. Ce portrait déjà gratiné ne serait pas complet si l’on n’ajoutait, dans le personnage de Cinabre (Zachée) une énorme méchanceté intrinsèque de tous les instants, jointe à une croyance infinie en sa supériorité.

La suite au prochain numéro.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, monstres, freaks, frères tocci, éditions phébus, jean-pierre sicre, robert margerit, le dieu nu, mont-dragon, eta hoffmann, mozart, pierre péju, l'ombre de soi-même, littérature, littérature fantastique, contes de fées, le petit zachée, goethe, wilhelm meister, schiller, savant cosinus, christophe georges colomb, siècle des lumières, kant, humour, ironie

vendredi, 05 août 2011

JAZZ : JAMAIS SANS MA DROGUE

Connaissez-vous MILTON MEZZROW, dit « MEZZ » MEZZROW, (ou « MEZZ » the prezz, pour « président ») ? Il a écrit La Rage de vivre, mauvaise traduction de Really the blues, qui est en fait un livre d’entretiens avec BERNARD WOLFE. Quand j’ai lu ce bouquin, pris au hasard sur un présentoir de la gare de Perrache, au début d’un été passé en Allemagne il y a bien longtemps, j’en suis resté marqué. « MEZZ » MEZZROW fut un clarinettiste de jazz américain, un blanc, à l’époque (il est né en 1899) où le jazz était une affaire presque exclusivement noire.

MEZZ MEZZROW fut, disons-le, un petit musicien de jazz. Sa clarinette a un son un peu étriqué, rien à voir avec JOHNNY DODDS, par exemple. Il a laissé quelques compositions agréables, dont "Really the blues". Je me souviens d'un bon morceau, construit dans les règles de l'art. Cela s'appelait "Swinging with Mezz". PANASSIÉ s'appuya sur lui pour lancer le New Orleans Revival dans les années 1940.

Si je suis devenu un vrai fondu de jazz, ne cherchez pas ailleurs que dans La Rage de vivre. L’auteur vous fait vivre dans tous les lieux de Chicago, puis de New York, où se faisait la musique, vous fait rencontrer tous les musiciens qui comptent, de BIX BEIDERBECKE à LOUIS ARMSTRONG (« Vache bagarre, Mezzie ! », ça, c’est après le dramatique contre-ut, à la fin de « Them there eyes »), en passant par JIMMY NOONE (qui jouait à l’Apex club) et l’impératrice du blues, BESSIE SMITH.

Il fut un temps lointain où je connaissais par cœur la composition de tel orchestre, où il me suffisait de trois secondes pour reconnaître TOMMY LADNIER ou SIDNEY DE PARIS. Bref, un vrai connaisseur. Cela a changé. C’est en passant devant un magasin de jouet que MEZZROW comprend ce qui sépare hermétiquement le jazz de la musique classique : il observe dans la vitrine un automate représentant un orchestre classique. Tous les musiciens bougent en cadence, sous la direction d’un petit personnage qui tient une baguette. Il y a là quelque chose de militaire. C’est raide, c’est compassé. Rien à voir donc.

Pour dire combien le jazz forme une autre planète, il raconte l’arrivée de LOUIS ARMSTRONG dans l’orchestre de KING OLIVER, dans les années 1920. Avant d’attaquer le premier morceau, il demande au chef : « C’est dans quelle tonalité ? ». Réponse du vieux : « Tu écoutes et tu te débrouilles ! ». ARMSTRONG, c’est déjà une autre époque : la musique est quelque chose qui s’écrit. Les anciens jouaient A L’OREILLE. Pas besoin de solfège. Pas besoin de fixer la ligne du contre-chant. Le vrai jazz, c’est celui où les musiciens s’écoutent mutuellement, discutent les uns avec les autres, en musique, s’apostrophent, se répondent, se provoquent. Un bon musicien, ici, c’est celui qui est doué pour donner la réplique.

Je me souviens d’un concert donné il y a des années dans la salle de l’Opéra. Quelle idée bizarre d’ailleurs, d’autant que la salle avait été remplie, pour une bonne partie, par les invitations d’une banque à ses bons clients : ce n’est pas fait pour former un public de connaisseurs. Or, pour qu’un concert de jazz soit bon, le public de connaisseurs est absolument indispensable. Parce qu’il sait apprécier la moindre trouvaille, la moindre saillie, et que ses réactions incitent (ou non) les musiciens à insister dans les interactions.

Au programme, en première partie, DANIEL HUMAIR, dont la batterie écrasait le piano de RENÉ URTREGER et la contrebasse, je crois, de PIERRE MICHELOT. Mais moi, j’étais venu pour quelqu’un d’autre : MARTIAL SOLAL en personne, qui jouait en duo avec, il me semble, JOHNNY GRIFFIN. Et ce duo fut un vrai régal. Pas la peine de redire que SOLAL est un immense virtuose du piano. Et GRIFFIN est un cador du saxophone.

Mais ce qu’il faut retenir, c’est la malice du pianiste dans ses introductions, qui amenait souvent sur le visage du saxophoniste un rien de perplexité, parfois un rien d’angoisse. Visiblement, MARTIAL SOLAL s’amusait, il jouait avec les nerfs de son partenaire en changeant plusieurs fois de tonalité avant d’en venir au thème qui servait de base au morceau. Après chaque, il venait au micro pour récapituler la liste des titres qu’il avait cités en cours de route.

Parce qu’il faut dire que si, à la base, il part sur « I can’t give you anything but love », il est en mesure de faire apparaître successivement six ou sept autres thèmes, mais comme des sortes de fantômes. Inutile de dire que cette subtilité exige en face des oreilles habituées. Inutile de dire qu’elle passait, par rapport au public de ce soir-là, dans une stratosphère inaccessible. Plaisir d’initié, quoi !

Le problème du jazz, c'est qu'il a une histoire. Je ne vais pas la refaire. HUGUES PANASSIÉ, qui fonda la revue Jazz Hot, ne voulait pas démordre de la Nouvelle Orléans, incluant à la rigueur le style Chicago. THELONIOUS MONK, un génie musical du 20ème siècle, toutes musiques confondues, lui paraissait une monstruosité. Et je ne parle évidemment pas du Free Jazz.

Aujourd'hui, on est, comme pour tout le reste, sortis de l'histoire. Le jazz s'apprend dans les écoles de jazz, voire dans les conservatoires. Fini, l'aventure. C'est devenu un métier, si ce n'est même, comme pour tout le reste, un hypermarché, où chacun peut assembler à sa convenance les produits qu'il trouve tout prêts sur les rayons. Il y en a pour tous les goûts, on peut choisir son enclos, on peut même manger son herbe dans plusieurs enclos, à condition que ce soit successivement. Et même ça, ce n'est plus vrai.

Car on a même effacé les frontières, comme l'exige impérieusement notre époque de "métissage culturel" et de "créolisation du monde" : MICHEL PORTAL est capable de passer du concerto pour clarinette de MOZART à un groupe de jazz où il tient, par exemple, la clarinette basse. Et le célèbre KEITH JARRETT est capable d'enregistrer Le Clavier bien tempéré de JEAN-SEBASTIEN BACH, puis de produire une petite merveille de jazz comme Poinciana (dans l'album Whisper not), avec ses vieux complices GARY PEACOCK et JACK DE JOHNETTE. Et je vous parle des meilleurs. A qui se fier, désormais, mon pauvre monsieur ?

10:22 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jazz, mezz mezzrow, la rage de vivre, bix beiderbecke, louis armstrong, jimmy noone, bessie smith, blues, tommy ladnier, king oliver, daniel humair, martial solal, thelonious monk, new orleans, michel portal, mozart, jean-sébastien bach, keith jarrett, gary peacok, jack de johnette