jeudi, 14 novembre 2024

BIENTÔT UN TRUMP FRANÇAIS ?

« DONALD TRUMP OSE TOUT.

C'EST MÊME À ÇA QU'ON LE RECONNAÎT. »

Trump a été élu 47ème président des Etats-Unis, parce qu'il a réussi à convaincre les Américains qu'il comprenait intimement leurs attentes et leurs besoins, et qu'il était tout disposé à les satisfaire. Et encore plus fort, qu'il était comme eux. Prestidigitateur !

Qu'il passe son temps à mentir, exagérer ou inventer des "vérités alternatives" n'a strictement aucune importance, et aucun effet sur le résultat des courses. Impuni !

Qu'il appartienne à la classe sociale la plus favorisée et qu'il ait été en mesure d'attirer les suffrages des Américains les plus vulnérables (cf. la "rust belt") est peut-être inexplicable, mais c'est un fait, et indéracinable. Magicien !

Qu'il soit une bête de foire dotée d'un culot monstre et capable de vociférer des flots d'injures et d'autres saloperies à l'adresse de ses adversaires ne fait rien non plus à l'affaire. Batteur d'estrade !

Qu'il ait été, en diverses circonstances et occasions plus ou moins claires, totalement subjugué par Vladimir Poutine, voilà encore une réalité indéniable. Traître !

Qu'il se soit entiché, voire complètement toqué d'un halluciné encore plus milliardaire et cinglé que lui, au point de créer pour lui, dans son propre gouvernement, un "Ministère de l'efficacité gouvernementale", voilà en revanche qui s'explique en grande partie par les millions de dollars qu'Elon Musk a déversés sur la candidature trumpienne. Marionnette !

Que son profil psychologique relève de la psychiatrie ne surprendra personne, mais préoccupe gravement les spécialistes de la santé mentale. Psychopathe !

Et qu'il foute la trouille à tout ce que la planète compte de démocraties respectueuses de l'état de droit, tranquilles, paisibles et un peu avachies, est hautement compréhensible. D'un coup, voilà Ubu qui surgit : « Semblable à un œuf, une citrouille ou un fulgurant météore, je roule sur cette terre où je ferai ce qu'il me plaira. » !

Photo prise au moment du décollage d'Ubu Trump.

Décidément toutes les qualités pour foutre le maximum de pagaille dans le minimum de temps !!!

Maintenant, demandons-nous ce que tout cela nous amène à envisager pour notre compte. Et l'idée qui me vient est la suivante : est-il probable qu'un tel personnage arrive au pouvoir chez nous ? Est-ce même seulement possible ?

A priori, tout être raisonnable juge une telle hypothèse inenvisageable. Pour la raison qu'aucun homme politique français n'est doté d'une personnalité à ce point décomplexée, arrogante et dénuée de surmoi. Il faut le reconnaître : il se dégage de Donald Trump tel qu'il apparaît dans les médias, dans la presse et dans les meetings, l'image d'une force que rien au monde ne peut arrêter, atteindre ou détruire.

Et il faut le reconnaître : aucun membre du personnel politique français ne ressemble de près ou de loin aux promesses de futurs triomphes que toute la personne de l'élu américain passe son temps à faire à tous ses adeptes dans le moindre de ses gestes, dans la moindre de ses paroles, dans la moindre de ses énormités.

Aucun homme politique français n'arrive à la cheville de ce supposé surhomme ultraviril qui est apparu aux yeux d'une majorité d'électeurs comme l'incarnation vibrante de tous les superhéros inventés par la BD américaine dans la descendance de Superman, Marvel et compagnie.

Aucun de nos députés, de nos sénateurs et même de nos ministres n'ose afficher un aplomb aussi démesuré que Trump. Par comparaison, leurs mensonges sont pâlichons et font presque pitié. Ils sont si ternes et de si peu de consistance qu'ils se confondent avec la couleur des murs : qui connaît leurs noms ? Leurs visages ? Leurs doctrines ? Leurs idées (s'ils en ont) ? Popularité zéro.

Bon, il y aurait bien les trublions du Rassemblement national, cornaqués par la fille Le Pen et son jeune et ambitieux adjoint. Mais vous voulez mon avis ? Ils la jouent tellement "petit bras" et "coups bas minables" qu'ils ne semblent crédibles qu'aux yeux d'électeurs trop naïfs : « On les a jamais essayés ! », se justifient-ils.

Le problème, c'est que les Américains l'avaient déjà essayé, Trump, et cette fois, ils l'ont élu en toute connaissance de cause. Et ça risque de saigner !

Quant au tout venant des autres responsables politiques français, regardez qui ils sont, quelle est leur force de caractère, de quelle étoffe personnelle ils sont faits, quel est leur parcours, où et comment ils ont été formés, par quelles écoles ils sont passés, dans quels "annuaires des anciens élèves" leurs noms figurent. A tort ou a raison, j'ai l'impression qu'ils sont tous interchangeables. Donc anodins, tant ils semblent fabriqués dans le même moule.

Allez dire maintenant à un Américain qu'on pourrait mettre n'importe qui à la place de Trump : il vous prendra pour un guignol. Et il aura raison : qui oserait se prétendre un Donald Trump alternatif ?

Regardez-les, nos dignitaires : propres sur eux, de bons visages adolescents bien rasés, impeccablement vêtus, genre Attal : ils furent pour beaucoup d'excellents élèves, voire des premiers de la classe. Ils ont très tôt élaboré leur "plan de carrière" (à 50 ans, j'aurai non seulement la Rolex, mais la Patek Philippe, la Cartier, et tout ce qui va avec).

Là est le nœud de l'affaire : ils n'ont guère d'expérience directe des vacheries que peut réserver le monde ordinaire, celui de la vie ordinaire, celui où vivent les gens ordinaires qui se collettent avec la réalité ordinaire, qui savent ce que trimer veut dire, qui savent que la pierre c'est dur, qui se demandent s'ils arriveront à boucler le mois et à mettre de l'essence dans le réservoir ou du fioul dans la chaudière. En revanche, ils ont des perspectives, les enfants gâtés du destin.

Ce sont des abrités, des personnes de bureau, de dossiers, de chiffres et de données abstraites. Les ministères, la haute administration sont bourrés à craquer de gens de cette sorte (le journal Le Monde évoquait récemment le cas pas du tout exceptionnel de ces ministres sortis des grandes écoles de commerce).

Et si le malheur voulait que ce soit Marine Le Pen et Jordan Bardella qui emportent la mise à la prochaine présidentielle, ce sont tous nos petits messieurs et dames très savants, tous ces premiers de la classe à qui des parents avides de réussite n'ont jamais administré de fessées, et habitués à l'ambiance feutrée des couloirs des ministères et autres lieux de pouvoir, ce sont eux qui prendraient la raclée.

Petite satisfaction pour le peuple d'abstentionnistes auquel j'appartiens depuis 2005, à cause du référendum européen trahi par Sarkozy après son élection en 2007.

Mais pour autant, maigre et courte satisfaction. Car je ne me fais pas plus d'illusion sur la capacité de Le Pen et consort à rendre à la France un peu de fierté ou de lustre dans le concert des nations fortes, que les Américains sensés ne s'en font sur celle de Donald Trump à "make America great again" (si ce slogan a toutefois un sens).

Le France ne connaîtra donc pas les délices d'un Donald Trump à l'Elysée, et c'est après tout tant mieux. Il reste que, à la façon d'un rongeur tenace et puissant, le capitalisme sauvage insinue jour après jour ses appétits immenses dans les moindres recoins de ce qu'il reste de "secteur-public-à-la-française" (derniers exemples en date : ouverture du rail à la concurrence sous les coups des accords européens, voracité des actionnaires de Michelin qui, fort de ses deux milliards de bénéfice net, ferme deux usines en France, etc.). Le Pen-Bardella, ces Trump au petit pied lilliputien, peuvent voir la vie en rose. A se demander si la France a encore une existence.

A cet égard, l'absence d'un Trump français n'empêchera pas que progresse encore et encore l'américanisation ultralibérale du pays, et accessoirement de l'Europe ("L'Europe décroche", titrait le journal Le Monde il y a quelques jours).

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : donald trump, elon musk, états-unis, américains, les républicains, vérité alternative, rust belt, vladimir poutine, ministère de l'efficacité gouvernementale, 47ème président des états-unis, france, société, politique, marine le pen, rassemblement national, jordan bardella, gabriel attal, journal le monde, essec, hec, grandes écoles de commerce, make america great again, les tontons flingueurs, michelin

jeudi, 18 février 2021

DES MUSICONS ...

... COMME S'IL EN PLEUVAIT.

« Les com ... positeurs con ... temporains, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît ! »

(réplique célébrissime d'un film illustrissime).

Une minute exactement, rien que pour le thème principal (d'abord au poing — "happy birthday to you" fredonné par Ventura —, ensuite au banjo).

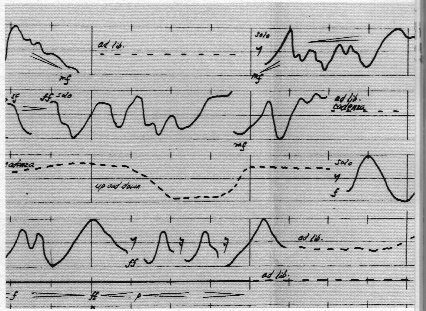

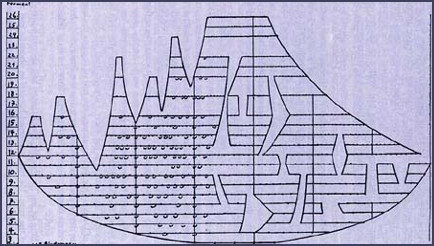

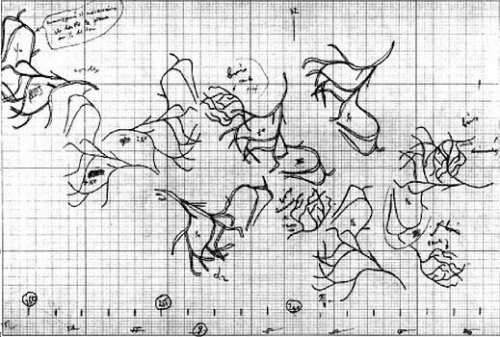

Partition normale (Michel Magne).

***

"Partition" d'Edgar Varèse.

Je cite cette réplique-culte parce que j'ai chopé France Musique ce soir ("Les Mercredis de la contemporaine") et que les prouesses du quatuor Diotima ont abouti à un drôle de résultat : les musiciens ont joué une musique qui a fini par me faire bien rigoler. Avouez que je leur devais bien ce petit billet en reconnaissance de leurs bienfaits dans une période qui ne prête pas précisément à la rigolade.

"Partition" de Karlheinz Stockhausen.

Le sourire narquois a commencé à naître avec le quatuor à cordes de Bruno Mantovani, pour s'épanouir en rire franc et massif au fur et à mesure que celui d'Enno Poppe déroulait ses superpositions de lignes qui se voulaient certainement d'une gravité peu encline à la bonne humeur. Au moment où j'écris ces mots, la plume de Pascal Dusapin égrène des notes qui me semblent un peu moins exotiques ou barbares.

"Partition" de Iannis Xenakis.

Je dirai quand même, pour la défense des artistes, qu'ils soient concepteurs ou exécutants, qu'aussi longtemps que les premiers n'obligent pas les derniers à frapper leurs Stradivari-Amati-Guarneri-Bergonzi avec leurs archets hors de prix, tout ce petit monde est en droit de prétendre que les assemblages de sons produits par les instruments restent de la musique musicale.

Mais on n'est pas forcé de les croire.

***

Partition normale (Olivier Messiaen).

***

Dans le "monde d'après", on fera comme avant, "en un peu pire" (citation).

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique contemporaine, france musique, les tontons flingueurs, michel magne, edgar varèse, quatuor diotima, les mercredis de la contemporaine, karlheinz stockhausen, bruno mantovani, enno poppe, pascal dusapiniannis xenakis, stradivarius, olivier messiaen

vendredi, 26 février 2016

LA VIE MODE D'EMPLOI

Le logo de POL a été dessiné par Perec. L'actuel est tiré de La Vie mode d'emploi (p.566).

Il figure « la position que l'on appelle au go le "Ko" ou "Eternité"». Georges Perec était grand amateur du jeu de go.

***

La lecture de la formidable biographie de Georges Perec par David Bellos m’a donné envie de rouvrir La Vie mode d’emploi, que j’avais lu il y a fort longtemps (Hachette-P.O.L., 1978). Je ne regrette pas. Le livre peut impressionner a priori par son gigantisme, avec ses 600 pages (il y a pire), mais aussi du fait de sa conception et de sa construction.

Mais La Vie mode d’emploi, en dehors du colossal défi formel (bi-carré latin orthogonal d'ordre 10 + polygraphie du cavalier), repose sur une énigme : la mort de Percival Bartlebooth a-t-elle été voulue, prévue, anticipée par Gaspard Winckler ? Bizarre, car quand on a retrouvé le corps du milliardaire devant le 439ème puzzle (voir note : quid des 61 restants ?) sur lequel il était penché, Winckler était déjà mort depuis deux ans. D’ailleurs, quelle obscure raison aurait eu l’artisan de se venger du milliardaire au service exclusif duquel il travaillait ? Mystère.

Bref, comment se fait-il qu’au moment de poser la dernière pièce du puzzle, Bartlebooth se soit retrouvé avec dans la main un W, alors que « le trou noir de la seule pièce non encore posée dessine la silhouette presque parfaite d’un X » (p.600) ? Winckler, le virtuose de la petite scie, le génie du découpage des images en 750 morceaux, a-t-il été assez diaboliquement habile pour que son riche client, à un moment donné, s’engage sur une fausse piste dans la reconstitution de l’image ?

Est-il logiquement possible, lesté d’une telle mauvaise intention, d’anticiper l’erreur que commettra le joueur au moment précis où il devrait poser le fatal W, qui lui reste sur les bras ? Et cet autre moment précis (le même ?) où il a posé sans réfléchir ce X tout aussi fatal, sans se rendre compte qu’il se fermait toute possibilité d’achever le puzzle ?

Est-il possible d’imaginer, pour un même puzzle, deux stratégies strictement parallèles, mais dont l’une conduirait au succès, et l’autre, issue d’un cerveau démoniaque, serait capable d’attendre l’ultime moment du jeu pour mettre avec brutalité le joueur en face de son échec ? Winckler fut-il une sorte de Satan, capable de prévoir que le cœur de Bartlebooth cesserait de battre à cet instant ? A-t-il, oui ou non, prévu que le joueur, à l’instant décisif, opterait pour la solution qui le conduisait infailliblement à l’impasse ? On ne le saura jamais.

On a compris, en tout cas, que Bartlebooth et Winckler sont les deux protagonistes de l’histoire. Tous les autres, très nombreux et divers (voir en fin de volume la liste de « quelques-unes [107] des histoires racontées dans cet ouvrage ») quel que soit le nombre de pages qui leur sont consacrées dans le roman, sont des personnages secondaires. Leur fonction est de faire diversion : n'en parlons pas, bien que la couverture porte "Romans", là où l'on attend le singulier, en temps ordinaire. La Vie mode d’emploi est un livre qui dissimule son vrai sujet sous la plus épaisse couche de fictions que j’aie jamais vue. Comme le dit Gil Jourdan : « Où cache-t-on mieux un livre que parmi d’autres livres ? » (Maurice Tillieux, Popaïne et vieux tableaux).

Perec dit : "Où cache-t-on mieux une histoire que parmi d'autres histoires ?". Jamais un romancier n’a engagé son lecteur sur autant de fausses pistes (on pense aux 1001 Nuits, ou à Manuscrit trouvé à Saragosse, bien qu’ici, le mode d’emboîtement des histoires soit différent). Le vrai sujet ? Mais voyons c'est tout simple : la vie et la mort. Qu'est-ce que c'est, la vie qu'on vit ? Qu'est-ce que c'est la mort qui nous attend ?

Jamais le lecteur n’a été bombardé d’autant d’aventures individuelles capables de le détourner de cette ligne directrice du récit. Jamais il n’a eu une telle impression d’éparpillement, vous savez, cette impression qui vous prend quand vous venez d'ouvrir la boîte et que vous vous trouvez face au tas formé par l’amoncellement des pièces du puzzle. Il n'est pas interdit de penser que Georges Perec a conçu La Vie mode d'emploi à la manière dont il voit son Winckler élaborer ses puzzles. Car il y a dans son dispositif narratif quelque chose d'aussi diabolique que dans les découpures de l'artisan. Et le lecteur, face au roman, se trouve un peu dans la même position que Bartlebooth face aux puzzles qu'il a commandés. Comme la souris guettée par le chat. Alors : Perec sadique ?

A cet égard, il faut s’arrêter sur le chapitre LXX : « Chaque puzzle de Winckler était pour Bartlebooth une aventure nouvelle, unique, irremplaçable. Chaque fois, il avait l’impression, après avoir brisé les sceaux qui fermaient la boîte noire de Madame Hourcade et étalé sur le drap de sa table, sous la lumière sans ombre du scialytique, les sept cent cinquante petits morceaux de bois qu’était devenue son aquarelle, que toute l’expérience qu’il accumulait depuis cinq, dix ou quinze ans ne lui servirait à rien, qu’il aurait, comme chaque fois, affaire à des difficultés qu’il ne pouvait même pas soupçonner » (p.413). A chaque fois, donc, tout reprendre à zéro.

Si l'on remonte au chapitre XXVI, on trouve l'exacte formulation du projet de Bartlebooth : « Imaginons un homme dont la fortune n'aurait d'égale que l'indifférence à ce que la fortune permet généralement, et dont le désir serait, beaucoup plus orgueilleusement, de saisir, de décrire, d'épuiser, non la totalité du monde - projet que son seul énoncé suffit à ruiner - mais un fragment constitué de celui-ci : face à l'inextricable incohérence du monde, il s'agira alors d'accomplir jusqu'au bout un programme, restreint sans doute, mais entier, intact, irréductible » (p.156).

Le plan tracé par le milliardaire Bartlebooth pour cadre de son existence est simple : attiré par rien de ce qui pousse ordinairement les hommes (« l’argent, le pouvoir, l’art, les femmes, n’intéressaient pas Bartlebooth. Ni la science, ni même le jeu », p.157), il a décidé de, au sens propre, ne rien faire. Mais pour passer le temps qu’il lui reste à vivre, de consacrer dix ans à (mal) acquérir la technique de l’aquarelle, puis de courir les mers pendant vingt ans, servi par son majordome Smautf, et de peindre 500 ports du monde sur papier Whatman (papier particulièrement grené).

Chaque « marine », une fois envoyée à Winckler, devient un puzzle après avoir été collée sur « une mince plaque de bois » et savamment découpée à la petite scie. Bartlebooth a projeté, une fois revenu à Paris, de consacrer les vingt années suivantes à reconstituer les puzzles. Le comble sera atteint lorsque, par un procédé chimique, les découpures de chaque aquarelle auront été colmatées, le papier reconstitué (« retexturé »), la feuille décollée de son support, puis lorsque l’aquarelle, retournée au lieu où elle fut peinte, aura été purement et simplement effacée et le papier rendu à la blancheur de sa virginité. Comment effacer jusqu'à la moindre des traces de son passage sur terre ? Voilà qui nous rapproche de La Disparition, non (lipogramme en "e") ?

Et voilà comment cinquante ans de vie auront été passés. Quel plan ! Ou plutôt : quel « mode d’emploi » ! Cinquante ans de vie qui se referment sur le vide. Ce n’est pas pour rien que le nom même de Bartlebooth est formé, en partie, de l’incroyable Bartleby, ce personnage d’Herman Melville qui finira par se laisser mourir, indéfectiblement fidèle à sa maxime : « I would prefer not to », "j'aimerais mieux pas", et qui a tant fasciné Georges Perec. L'autre partie étant formée sur le Barnabooth de Valery Larbaud, l'écrivain que Robert Mallet qualifie de « mystificateur passionné de vérité ». L'expression irait tout aussi bien à Perec.

Dire que le livre, après avoir été longuement mûri, a été écrit en dix-huit mois ! Comme s’il coulait de source. Quel tour de force !

Voilà ce que je dis, moi.

Note : je vois quand même un petit problème. De 1925 à 1935, Bartlebooth s'est initié à l'art de l'aquarelle ; de 1935 à 1955, il parcourt le monde et peint 500 "marines" ; de 1955 à 1975, il reconstitue les images "éparpillées par petits bouts façon puzzle" (Bernard Blier dans Les Tontons flingueurs). Alors je pose la question : étant donné qu'une "marine" tombe toutes les quinze jours (pendant 20 ans à raison de 25 - approx - par an) ; étant donné qu'un puzzle est reconstitué en quinze jours (pendant 20 ans à raison de 25 - approx - par an), comment se fait-il que, en ce « vingt-trois juin mille neuf cent soixante-quinze », Bartlebooth, au moment où il meurt, n'en soit arrivé qu'au quatre cent trente-neuvième puzzle, alors qu'il devrait s'être attaqué, en toute logique, au dernier ? Comment expliquer ce retard de Bartlebooth sur son propre programme ? Sauf erreur, David Bellos n'évoque pas la question dans son impeccable biographie.

Si je compte bien, il manque soixante et une fois quinze jours. Trente mois et demi. Cent vingt-deux semaines. Huit cent cinquante-quatre jours. Erreur de calendrier ? Facétie biscornue ? Ou c'est moi qui débloque ? Je n'arrive pas à me l'expliquer rationnellement. Et je me l'explique d'autant moins que l'auteur précise qu'en 1966, ce « fut une des rares fois où il n'eut pas assez de deux semaines pour achever un puzzle » (p.421). Je sais bien que "plus un corps tombe moins vite, moins sa vitesse est plus grande" (Fernand Raynaud), mais quand même ! Quelque chose m'a-t-il échappé ? Quelqu'un a-t-il l'explication ? Georges Perec nous a-t-il joué un tour de cochon ?

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, david bellos, georges perec une vie dans les mots, la vie mode d'emploi, bartlebooth, melville bartleby, i would prefer not to, puzzle, bande dessinée, maurice tillieux, gil jourdan, popaïne et vieux tableaux, contes de 1001 nuits, jean potocki, le manuscrit trouvé à saragosse, robert mallet, valery larbaud, poésies de a o barnabooth, bernard blier, les tontons flingueurs

mardi, 14 avril 2015

ENNEMIS PUBLICS 1 (MH et BH)

Oui, je vais de nouveau parler de Michel Houellebecq. Mais pas que. Vous êtes prévenus.

1/4

Je m’étais pourtant juré que jamais je n’ouvrirais un livre sur la couverture duquel figure le nom honni d’un histrion qui se fait passer, successivement ou en même temps, pour philosophe, cinéaste, homme d’action, journaliste et autres métiers menant autant que possible jusqu’aux plateaux de télévision. J’allais oublier qu’il s’est couvert de gloire en Libye, dont on peut croire qu’il est un peu à l’origine du chaos qui y règne aujourd’hui. Je veux parler de monsieur Bernard-Henri Lévy.

Je m’étais pourtant juré que jamais je n’ouvrirais un livre sur la couverture duquel figure le nom honni d’un histrion qui se fait passer, successivement ou en même temps, pour philosophe, cinéaste, homme d’action, journaliste et autres métiers menant autant que possible jusqu’aux plateaux de télévision. J’allais oublier qu’il s’est couvert de gloire en Libye, dont on peut croire qu’il est un peu à l’origine du chaos qui y règne aujourd’hui. Je veux parler de monsieur Bernard-Henri Lévy.

Ce monsieur, j’applaudissais à chaque fois qu’on le voyait couvert de la crème de la tarte (cliquer pour 1'22") dont l’orna à plusieurs reprises Noël Godin, alias « l’entarteur », alias « Le Gloupier » (l’onomatopée « gloup », je suppose, érigée en identité), dont une mémorable en 1985 (ou 1986 ou 1988, ça dépend des sources), scène où le masque du philosophe tombe pour montrer la violence du personnage quand on ose porter atteinte à sa majesté, immortalisée dans une séquence que Desproges se fait ensuite un plaisir de commenter pour Michel Denisot. Ci-contre dans un "Salon du livre", sauf erreur.

Noël Godin, alias « l’entarteur », alias « Le Gloupier » (l’onomatopée « gloup », je suppose, érigée en identité), dont une mémorable en 1985 (ou 1986 ou 1988, ça dépend des sources), scène où le masque du philosophe tombe pour montrer la violence du personnage quand on ose porter atteinte à sa majesté, immortalisée dans une séquence que Desproges se fait ensuite un plaisir de commenter pour Michel Denisot. Ci-contre dans un "Salon du livre", sauf erreur.

J’ai également savouré à sa juste valeur virtuelle la présence virtuelle d’un BHL virtuel sur le plateau virtuel de l’émission virtuelle d’Henri Chapier « Les Grands Cerveaux de l’Histoire » : cette séquence croquignolette, qui finit très mal pour l’histrion aux chemises blanches amidonnées, figure dans une remarquable bande dessinée de Chanoinat, Georges Lautner et Castaza. Le père des Tontons flingueurs s’est mis de la partie pour apposer sur le logo de l’entreprise son label de loufoquerie foutraque et de cruauté joyeuse.

Au cours de l’émission, Henri Vidal-(Chapier), énamouré, interroge béatement son grand homme, Bernard Jacques-(Lévy), qui lui répond toujours avec la certitude de celui que le moindre doute au sujet de sa valeur n’effleure strictement jamais. Malheureusement, quand l’émission prend fin, le grand homme prend sur le crâne un élément du décor du plateau : un énorme cerveau en plâtre. Il est écrabouillé. Quelqu’un conclut avec bon sens : « Les mauvaises langues diront qu’il est mort par là où il a péché ». Le titre de cette BD ? On achève bien les cons (2004, comme quoi la BD est impuissante sur le réel, sinon) ! BD réjouissante, comme on voit. Malgré tout.

S’il n’y avait eu sur la couverture du livre que le nom de Bernard-Henri Lévy, j’aurais fait comme pour toutes ses autres publications : je l’aurais laissé, bien fermé, reposer en paix sur l’étal du libraire, éternellement. Mais voilà, au-dessus de ce nom figurait celui de Michel Houellebecq. Le livre date de 2008. Son titre : Ennemis publics (Flammarion / Grasset).

Je ne me suis quand même pas précipité : j’ai attendu, pour l’ouvrir, qu’un ami me le prête. Mais, surprise, j’ai été assez intéressé pour faire la dépense : j’aime bien dans ces cas-là griffonner ce qui me vient à la lecture et souligner ceci ou cela, ce que je me serais interdit dans un livre non mien.

Ennemis publics résulte d’un pari étrange : le projet de publication d’un livre contenant la correspondance que les auteurs ne se mettent à échanger que parce qu’ils savent qu’elle sera publiée. Ce livre, s'il n'est pas artificiel (y a-t-il des livres naturels ?), est donc le produit d'un artefact (d'où ma réticence, d'ailleurs). Le statut des interlocuteurs s’en trouve évidemment modifié : chacun des deux écrit des lettres à l’autre, certes, mais forcément avec, à l’horizon, le futur public des lecteurs. C’est sûr : les compères ne perdent jamais de vue cette perspective. Le contenu de ce qu’ils écrivent s’en ressent.

Je vous dis tout de suite ce qu’il en est : Michel Houellebecq ressort de la confrontation moins sympathique que je n’aurais souhaité, alors que Bernard-Henry Lévy en ressort moins antipathique que je n’aurais voulu. Un tout petit peu moins : n’exagérons pas. C’est que, entre la décision prise d’entreprendre ce travail commun (dans un restaurant, si j’ai bien compris) et la publication du livre, six mois se seront écoulés, vingt-huit lettres auront été échangées au total : le temps d’aller un peu au-delà de la question « Bonjour, ça va ? » qu’on pose sans attendre de réponse, surtout mauvaise.

On ne s’engage pas dans un tel travail sans que les idées qu’on avait au départ se complexifient tant soit peu en cours de route. En se complexifiant, elles prennent des nuances qu’on n’envisageait pas au préalable. Le contraste violent du noir et du blanc sur la photo s’atténue et se charge de dégradés de gris qu’on n’apercevait pas en restant à distance.

J’imagine que c’est une sorte de règle du jeu : deux personnages publics pratiquent ici une mise en scène de soi. Mais on verra que la tonalité de l’un n’a rien à voir avec la tonalité de l’autre, même s’ils affirment essayer d’établir des passerelles : l’impression dominante, au sortir du livre, reste celui d’une distorsion. Une distorsion peut-être existentielle. Peut-être aussi due au caractère artificiel de toute la démarche.

Ce qui les sépare n'est jamais dit, c'est un signe. Il y a du mondain (du parisien ?) là-dessous. Du consentement. Peut-être de la connivence.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq, bernard-henri lévy, ennemis publics flammarion grasset, tarte à la crème, noël godin, le gloupier, entarteur, pierre desproges, michel denisot, salon du livre, bhl, henri chapier, chanoinat georges lautner castaza, on achève bien les cons, les tontons flingueurs, parodie, satire, humour

jeudi, 15 janvier 2015

CHARLIE : LA VÉRITÉ SUR LE COMPLOT !

Qu’est-ce que j’apprends ? Alors, c’est vrai ? Ce serait la CIA qui aurait fait assassiner l’équipe de Charlie Hebdo ? Et on ne m’avait rien dit ? Ce sont des choses qui ne se font pas, monsieur ! On a sa « common decency » (George Orwell), quand même ! Enfin, c’est Thierry Meyssan qui l’a déclaré, vous savez, l’homme si avisé qui pensait que l’histoire du World Trade Center le 11 septembre 2001, c’est tout le monde sauf Ben Laden. C’était d’abord et avant tout la même hideuse CIA qui avait inventé Al Qaïda pour mieux masquer son horrible machiavélisme.

Remarquez qu’Alain Soral, un type presque aussi intelligent, cultivé et avisé que Dieudonné (à moins que ce ne soit l'inverse), sur le site de « Vérité et Réconciliation », association inventée, comme son nom l’indique, pour réconcilier « Français de souche » et « Français issus de l’immigration », suggère que « Mohammed Merah et les frères Kouachi seraient liés aux services secrets français ». Autrement dit : François Hollande a eu la peau de Charlie Hebdo, si j’ai bien compris. « Ah faut reconnaître : c’est du brutal » (Bernard Blier). « Faut quand même admettre que c’est plutôt une boisson d’homme » (Lino Ventura). C’est vrai ça, est-ce bien sérieux, messieurs ?

Parce que tout le monde n’est pas d’accord. Par exemple, le site « Medias-Presse-Info » soutient bizarrement que, Charlie Hebdo étant « partie prenante du système », le système ne peut qu’éliminer ses opposants. J’aimerais comprendre. L’officine « Quenel Plus » va jusqu’à faire d’Hayat Boumedienne, la femme d’Amédy Coulibally, un agent de la DGSE « envoyée en Syrie pour collecter des informations de l’intérieur sur Daech ». Je passe sur les plaisanteries annexes.

Et là je crie : « Halte à la désinformation ! ». Fi des foutaises ! Foin de calembredaines ! Assez de gandoises et de gognandises, les gones (ça c'est pour les Lyonnais) ! Marre de ces illuminés qui lancent les plus folles rumeurs pour se mettre à exister dans les médias ! Marre de ces affabulateurs prêts à inventer les histoires les plus abracadabrantesques pour se faire un pécule en vue de leurs vieux jours par l’exploitation de la crédulité des masses ! Place à la Vérité !

Car il se trouve que je suis, moi, signataire de ces lignes, en mesure de la révéler ! Farpaitement ! Il se trouve en effet que j’étais dans la confidence. Il se trouve que, un soir au bar de la gare, nous discutions, mes amis Cabu, Charb, Oncle Bernard et Wolinski, autour de boissons bien dotées en arguments éthylométriques. Nous parlions, précisément, du sort de Charlie Hebdo.

Tous s’inquiétaient de la baisse des ventes de l’hebdomadaire auquel ils consacraient leur vie. Ils étaient catastrophés face à cette perte d'audience. Secoués à l'idée que, peut-être, il allait falloir, dans un avenir plus ou moins proche, fermer boutique et mettre la clé sous la porte. Je fus frappé par la force du « Jamais ! » qui jaillit de leurs poitrines unanimes. « Plutôt mourir ! », ajoutèrent-ils dans un cri du cœur. Ils étaient sincères. Et sincèrement affectés par la désaffection du lectorat.

C’est à ce moment précis que l’idée germa. Qui la formula le premier ? Je ne sais plus trop. Je n’enfreins aucun serment en la révélant ici aujourd’hui : tous quatre m’ont, avant de mettre leur projet à exécution, demandé expressément de porter sur la place publique les éclaircissements qui vont suivre. Et je dois dire que j’accomplis ce devoir qui incombe à l’amitié que je leur portais (et qu'ils me remboursaient à un taux usuraire) avec détermination, quoiqu’avec le lourd chagrin que me laissait la perspective de leur disparition.

Ce qu’ils ont fait pour ce Charlie Hebdo qu’ils aimaient tant, ce Charlie Hebdo vacillant dont l’existence était menacée par la désertion de ses lecteurs, est, je dois le dire, en tout point admirable. Ce qu’ils ont fait, aucune bête au monde ne l’aurait fait.

La Vérité vraie, la voici. Réunissant leurs petites économies dans le but de sauver leur revue, Cabu, Charb, Oncle Bernard et Wolinski se sont mis en quête des gens qualifiés dont ils avaient besoin. Des gens expérimentés et entraînés, n’ayant peur de rien ni de personne. Par les amis d’amis de quelques connaissances, on leur a présenté deux frères. L’un s’appelait Saïd, l’autre Chérif. Deux solides. Deux durs qui n'avaient plus grand-chose à apprendre dans le domaine des compétences pour lesquelles on faisait appel à eux.

C’est vrai que le prix qu’ils demandaient pour la prestation pouvait sembler dissuasif, mais les compères étaient prêts à tous les sacrifices. Tout le monde fit un effort et l’on arriva à s’entendre. Saïd avait quelques scrupules : et s’il y avait des « dommages collatéraux » ? Mais Chérif assura qu’un contrat est un contrat, qu’il refusait par principe tout dépassement d’honoraires, et que s’il devait se présenter un supplément, il serait pour sa pomme. Il prenait tout sur lui. Les quatre compères apprécièrent cette façon de jouer cartes sur table et d'annoncer la couleur. Une telle éthique professionnelle forçait l'admiration. L’affaire fut faite.

On connaît la suite : les frères Kouachi ont accompli la besogne avec calme, sang-froid et professionnalisme. Il y eut bien quelques pertes, mais elles se produisirent à la marge. Le projet secret des quatre amis a été mené à bien, l’objectif espéré a été atteint et au-delà de toutes leurs espérances les plus folles.

Sur mon honneur, j'atteste que c’est ça la Vérité vraie : Cabu, Charb, Oncle Bernard et Wolinski ont insufflé à Charlie Hebdo une vie nouvelle et triomphale en faisant le sacrifice de la leur. Ils se sont offerts en holocauste pour que vive et perdure Charlie Hebdo. On peut saluer la grandeur magnifique du geste. Ça, c’est de la déontologie ! Prenez-en de la graine, messieurs les journalistes ! Vu la situation générale de la presse quotidienne en France, combien d'entre vous sont prêts ?

Voilà ce que je dis, moi.

Note : ce qui m’a donné l’idée de ce billet est un article du Canard enchaîné de ce mercredi 14, intitulé « Complètement complot », auquel j’ai emprunté les éléments initiaux. Le complotisme me semble tellement un enfantillage que, très franchement, j'ai bien du mal à le prendre au sérieux. Qui est derrière l'événement ? Qui tire les ficelles ? On ne serait pas surpris d'apprendre que les frères Kouachi étaient payés par des extraterrestres.

Je me suis donc permis de broder, en proposant mon propre délire d'interprétation, parce que je ne vois pas pourquoi j'en laisserais le monopole à Thierry Meyssan ou Alain Soral. La fumée un peu épaisse qui sort de ma casserole, quoique dépourvue de CO2, est produite par la combustion d’un carburant neuronal personnel dont j'ignore à ce jour la composition. Merci de votre attention.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : je suis charlie, charlie hebdo, cia, george orwell, thierry meyssan, complotistes, 11 septembre 2001, world trade center, ben laden, al qaïda, alain soral, dieudonné, vérité et réconciliation, mohammed merah, français de souche, frères kouachi, amédy coulibally, françois hollande, les tontons flingueurs, bernard blier, lino ventura, dgse, hayat boumedienne, cabu, charb, wolinski, oncle bernard, bernard maris, saïd et chérif kouachi, le canard enchaîné, boby lapointe, un soir au bar de la gare, journalisme, presse quotidienne, journalistes, holocauste, déontologie

mardi, 07 mai 2013

UN MICHEL AUDIARD DE LA BD

AH, LE BRAVE PANDORE ! ON LE TROUVE DANS LES CARGOS DU CREPUSCULE.

(A propos de pandores : "Moi je bichais, car je les adore Sous la forme de macchabées", c'est de ?)

C’est bien connu, pour faire une bonne chanson, le plus important, c’est l’adéquation entre, d’une part, ce que raconte le texte et, d’autre part, la musique qui l'enrobe. Dit autrement, il faut que le propos épouse intimement les moyens mis en œuvre pour le transmettre.

UN "BOBBY" COMME ON N'EN FAIT PLUS, FACE A UN VRAI BANDIT

(Admirons le contre-jour bien londonien de Maurice Tillieux.)

Tout le monde le sait : il n’existe pas de recette pour cela. Ça tient plutôt du bricolage alchimique. Inutile de dire que ça ne se rencontre pas tous les jours. C’est l’exception. On peut même dire que ça tient du miracle.

GIL JOURDAN, LIBELLULE ET L'HÔTELIER STUPEFAIT

Par exemple, Georges Brassens était capable d’attendre des années avant d’être pleinement satisfait. Au point qu’Antoine Pol, l’auteur du texte de la belle chanson Les Passantes, lui demanda en vain de la lui faire entendre, et mourut (en 1971) sans la connaître, juste parce qu’elle n’était pas encore tout à fait au point aux yeux du musicien. Brassens en conçut du remords, paraît-il.

Au cinéma, c’est pareil. Prenez Les Tontons flingueurs. On peut se demander pourquoi il y a encore aujourd’hui plein de gens qui connaissent les dialogues par cœur, et qui vous sortent au débotté : « La bave du crapaud n’empêche pas la caravane de passer » ou : « Quand le lion est mort, les chacals se disputent l’empire ». Ça veut juste dire que Les Tontons flingueurs en sont un, de miracle.

Dans la Bande Dessinée, c’est le même tabac. J’ai parlé de Silence, de Didier Comès, un OVNI. La BD, c’est un peu comme le cinéma : ce qui compte, c’est l’ensemble. Une bonne histoire, un beau trait, des dialogues pour faire mousser, et c’est dans la poche.

Et parfois, dans ces réussites de la BD, émerge – comme un pic au-dessus de la mer de nuages – LA réplique. Celle qui fait mouche. Qu’on se le dise, il n’y a pas que Michel Audiard dans la vie, avec son inépuisable : « Les cons, ça ose tout, etc. ».

Je voudrais ici offrir une de ces célébrations (ci-contre) dont l’éditeur Robert Morel s’était fait le héros, le héraut et le champion, une célébration autour de quelques vignettes mémorables qui méritent, pour cette raison, de passer à la postérité, agrandies, encadrées dans du doré mouluré, suspendues au mur du salon en vue de contemplations béates au long des soirées

Je voudrais ici offrir une de ces célébrations (ci-contre) dont l’éditeur Robert Morel s’était fait le héros, le héraut et le champion, une célébration autour de quelques vignettes mémorables qui méritent, pour cette raison, de passer à la postérité, agrandies, encadrées dans du doré mouluré, suspendues au mur du salon en vue de contemplations béates au long des soirées d’hiver, pour la satisfaction de l’âme et l’hygiène de l’esprit.

d’hiver, pour la satisfaction de l’âme et l’hygiène de l’esprit.

Je donnerai ici un coup de chapeau à Maurice Tillieux, le virtuose de l’accident de voiture, dont le crayon a engendré Gil Jourdan. Gil Jourdan en soi est totalement inintéressant, c’est le détective privé impavide, le chevalier sans peur et sans reproche, au brushing et au nœud papillon aussi impeccables après qu’avant la bagarre.

Il serait d’une fadeur insondable, si Tillieux n’avait eu l’idée de lui adjoindre Libellule, le cambrioleur (par ailleurs spécialiste du « calembour bon ») qui ouvre un coffre-fort rien qu’en le regardant ou en soufflant dessus, et surtout l’inspecteur Crouton, l’inénarrable policier à la moustache improbable.

FRANCHEMENT, EST-CE QUE ÇA NE VAUT PAS LE MEILLEUR AUDIARD ?

Dans le premier épisode, Libellule s’évade, Crouton a coffré Libellule, mais Jourdan le fait évader pour ouvrir le coffre d’un gros trafiquant. Crouton se lance à sa poursuite, mais au détour d’un chantier, il atterrit dans un fût de goudron, ce qui nécessitera une vingtaine de kilos de beurre pour nettoyer le costume, et lui attirera le mépris de la hiérarchie. Cela pour mettre en appétit.

Crouton sera à plusieurs reprises le porte-parole de l’Esprit en personne. Dans le même épisode, par exemple, il doit s’embarquer pour l’Italie, pour surveiller un trafiquant de drogue, et voici ce que ça donne.

Sur le « Volturno », il a bien du mal à se faire prendre au sérieux (c'est pour être gentil) : lancé dans sa poursuite, après avoir bousculé quelques passagers, il est confronté au « pacha », ce qui permet à Tillieux de livrer quelques pépites.

PERSONNELLEMENT, C'EST LA REPLIQUE DE LA DAME QUE JE PRÉFÈRE

Dans L’Enfer de Xique-Xique, il se propose de cambrioler la « Légation de Massacara », mais il « tombe » mal, comme on le voit.

Mais Tillieux ne confie pas ses pépites au seul Crouton. Les militaires du Massacara ne sont pas oubliés dans la distribution des répliques, que ce soit lors du « procès » qui envoie les héros au bagne ou lorsque le capitaine, coupable d’une remarque désobligeante sur son président (à propos des gaz hilarants), s’y fait lui-même envoyer.

IL FAUT DIRE QUE "LIBELLULE" (ALIAS DE GEORGES PAPIGNOLLES) A ABSORBÉ DU GAZ HILARANT, NORMALEMENT RÉSERVÉ AU PUBLIC ASSISTANT AUX DISCOURS DU PRESIDENT BIEN-AIMÉ

J’ai donné à la présente note la solide escorte de vignettes à retenir, tirées principalement de Libellule s’évade, Popaïne et vieux tableaux, La Voiture immergée et L’Enfer de Xique-Xique. Une mention spéciale, cependant, pour la réplique du gendarme des Cargos du crépuscule, proposée en ouverture.

Faire du Michel Audiard, ça peut être jouissif, mais il ne faut pas oublier que Maurice Tillieux, en plus, fait les dessins. Alors franchement, Monsieur Tillieux, merci pour tout.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, gil jourdan, maurice tillieux, humour, georges brassens, antoine pol, les passantes, chanson, cinéma, les tontons flingueurs, michel audiard, didier comès, robert morel, célébration, inspecteur crouton, libellule s'évade, popaïne et vieux tableaux, la voiture immergée, l'enfer de xique-xique, les cargos du crépuscule

vendredi, 14 septembre 2012

HANDICAP ET CULPABILITE COLLECTIVE

Pensée du jour : « Un idiot pauvre est un idiot. Un idiot riche est un riche ».

PAUL LAFFITTE

Tiens, pensez à un détail : une loi récente oblige tous les bâtiments qui se construisent à prévoir des équipements spéciaux pour les handicapés (ascenseurs, plans inclinés, issues de secours, …). Imaginez un moment ce que ça représente concrètement. Rien qu’en surcoût de construction. Que la loi fasse une place aux handicapés, c’est rien que du normal. Mais que ce soit le handicap qui dicte la loi et impose ses propres normes à l’ensemble des citoyens, ce n’est plus normal du tout.

Que le handicap, après avoir été relégué dans les oubliettes, devienne législateur (une loi est par principe de portée universelle), cela ressemble à une aberration. Que l’architecture soit même pensée tout entière en fonction du handicap me semble tout simplement anormal. On apprend que 15 % des établissements publics seront équipés à temps pour accueillir les gens dits « à mobilité réduite », pour se conformer à la loi. Je le déplore évidemment et forcément, mais combien ça coûte aux collectivités ? « On vous obligera à être tolérants », dit l’adjudant (ou le commissaire du peuple).

L’affaire du mariage et de l’adoption ouverts aux homosexuels tient d’une logique comparable, fondée sur un fantasme d’égalitarisme absolu (et dépravé, confondant différence et inégalité). Une logique sous-tendue par une idée que je trouve dangereuse : l’interchangeabilité de tout individu par n’importe quel autre (« Tout homme en vaut un autre »). C’est ce que dit en filigrane le « flyer » glissé sous l’essuie-glace des voitures occupant indûment les emplacements « spécial handicapés » : « Si tu prends ma place, prends aussi mon handicap ». Alors que « ma place », en ville, est déserte 23, 5 heures sur 24. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas rares les goujats qui n'en ont que pour trois minutes, je vous le jure, monsieur l'agent.

Conditionner la vie de TOUS au bien-être de QUELQUES-UNS (les bonnes âmes vertueuses parlent d’ « intégration », sous le noble prétexte d’éviter toute « exclusion »), pardonnez-moi, mais c’est trop. Et les bonnes âmes vertueuses ont cessé définitivement de m’amuser : elles me courent durablement sur le haricot, qu’elles font semblant de ne pas voir qu’elles me le "brisent menu" (citation d’un film réalisé par GEORGES LAUTNER, dialogué par MICHEL AUDIARD, et bénéficiant d'une certaine notoriété). C'est fou le nombre de gens qui, du haut de leur âme vertueuse, font la leçon à tout le monde et, à l'occasion, la police de la pensée.

A cet égard, merci aux juristes (les impeccables et rigoureux MIREILLE DELMAS-MARTY ou MARIO BETTATI, par exemple) qui ne cessent de rappeler qu’aucune loi ne saurait se réclamer d’un particularisme et que toute loi s’applique indépendamment de tout particularisme, ce qui peut produire parfois des effets d'aubaine (le raisonnement est le même pour le mariage homosexuel, la filiation post mortem, la fin de vie, …).

Car la loi institue en général, c'est-à-dire indépendamment des cas. Plus une loi est spécifique et particulière (un fait divers ? Une loi ! raisonnait NICOLAS SARKOZY), motivée par une circonstance précise, plus est grand le risque d'abus de droit. Tiens, comment s'appelle-t-il, ce député de la France qui a fait passer un amendement exonérant je ne sais plus quel investissement de toute fiscalité, exonération qui, comme par hasard, bénéficie à la commune dont il est l'élu (merci au cumul des mandats et à l' « ancrage local » cher à ses adeptes fanatiques) ?

D’accord pour que la société institue, par l’éducation et l’instruction, le respect envers toutes les « minorités » qu’on voudra. Mais je ne suis plus d’accord quand il s’agit de faire passer la majorité de la population sous les fourches caudines (les fourches caudines, ça fait toujours très bien, très culturel, même si on a oublié qu'elles concernent les Romains, vaincus par les Samnites en - 321) de groupes (lobbies) dont l’habileté consiste à se présenter comme des « victimes » de cette majorité. Pire encore : « victimes » d’une « discrimination » intolérable.

On aura beau torturer les mots et les phrases, les handicapés sont, par accident ou par la naissance, des êtres physiquement (ou mentalement) diminués. Que la société fasse des efforts pour leur faire une place digne est un signe et une preuve de civilisation. VALÉRY GISCARD D’ESTAING (oui, c’est vieux) le disait déjà. On n’est plus à Sparte, où le bébé mal formé était supprimé.

Plus près de nous dans le temps, l’humanité a vu des horreurs. Espérons ne pas assister à de tels retours de l’enfer. Mais que TOUS les bords de trottoirs (déjà surbaissés pour la commodité des poussettes) soient munis de « bandes podotactiles » (comme cela s'appelle à Lyon) destinées aux cannes des aveugles, je n’y peux rien, cela me pose question (ne serait-ce qu'à propos de l'argent public que cela représente, mais peut-être suis-je un monstre).

La société a donc un devoir, celui de rendre aux handicapés la vie supportable et plus facile. Mais pas plus qu’on ne lui demande de donner aux gens le bonheur, en aucun cas elle ne saurait être tenue d’instaurer une égalité absolue entre les valides et les handicapés. Obligation de moyens, tant qu'on veut, obligation de résultat, jamais de la vie. Que le handicap, inné ou acquis, donne lieu à une compensation relative, c’est bien. Que le handicap finisse par conditionner la vie de la collectivité entière, il ne serait pas bon qu'on y arrive (si on n'y est pas déjà).

Dans le régime politique de la démocratie, l’élection donne à une majorité, par la Constitution, le droit et l’autorité de faire les lois. En démocratie, la minorité électorale est obligée de se soumettre, bon gré mal gré, à la majorité (personne n'a attenté à la vie de SARKOZY, bien que l'envie n'en manquât pas à beaucoup de gens). Il est curieux d’assister, à l’occasion de débats sociétaux (place des handicapés, place des immigrés, mariage homosexuel, …), à une inversion de la loi démocratique, et de voir une minorité dicter sa loi à la majorité. Par l'indimidation et la culpabilisation.

En régime démocratique, les personnes, qu’elles soient physiquement ou mentalement complètes ou diminuées, sont juridiquement égales. On ne sort pas de là. Ensuite, jusqu’où faut-il aller ? Je pose la question.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas sarkozy, loi, pauvre, riche, idiot, paul laffitte, handicap, handicapé, société, politique, cumul des mandats, ancrage local, mireille delmas-marty, les tontons flingueurs, georges lautner, michel audiard, fourches caudines, valéry giscard d'estaing, lyon