jeudi, 18 janvier 2024

C'EST PAS MOI QUI LE DIS ...

... C'EST LE PERROQUET EN CHEF DU NOUVEAU GOUVERNEMENT !!!

Gouvernement dont tous les membres sont priés d'être les simples porte-voix de L'OMNIMINISTRE qui est supposé présider aux destinées de la pauvre France.

***

Je ne fais dans l'image que pasticher le perroquet Laverdure, philosophe d'illustre mémoire et d'irréfragable vérité. Photo Ludovic Marin AFP.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, société, politique, gouvernement, gabriel attal, emmanuel macron, perroquet laverdure, raymond queneau, zazie dans le métro, ludovic marin afp

mardi, 16 juin 2020

MACRON LE VERBEUX ...

... ou : LA VOIX DU TAMBOUR.

Résumé du contenu concret du discours solennel d'Emmanuel Macron à la télévision le dimanche 14 juin 2020.

Bande-son Marseillaise, et puis :

« Française, Français, mes chers compatriotes,

Bla [ * % < & # ] bla

bla , ( ) ~~ = µ ^ + bla

bla $ £² ! > ¨ ¤ § / bla

bla @ | { x } y w bla.

Vive la République ! Vive la France ! »

Et ça dure à peu près vingt minutes. Fermez le ban.

***

Je suis de l'avis de Thomas Piketty, interviewé sur France Inter le 15 juin (hier, 10') :

« Oh ben, il n'a pas dit grand-chose, hein, je dis ça, c'est pas pour être méchant » (citation textuelle).

Un chef d'Etat, ça ? Un homme d'Etat ? Non mais laissez-moi rire ! Emmanuel Macron est un

ÇA FAIT BEAUCOUP DE BRUIT,

MAIS IL N'Y A RIEN A L'INTÉRIEUR.

Et ce n'est pas d'hier que je le dis, comme on peut le voir ici, 1 octobre 2017 : "Il plastronne. Il claironne. Il klaxonne" [je me cite] ; ou ici, 15 mars 2019 : "Ni un intellectuel, ni un homme d'Etat, mais un technocrate", dit Myriam Revault d'Allonnes dans le livre de François Ruffin, Ce Pays que tu ne connais pas ; « Il parlait très bien, singeant le langage universitaire à la perfection, mais c'était au fond assez creux », dit Jean-Baptiste de Froment, son ancien condisciple d'Henri IV). J'ajouterai : un technocrate qui a le verbe facile.

Conclusion : Macron est un verbeux. Un homme non de faits, d'actes ou de choses, mais de mots. Une baudruche. Une bulle de savon.

Et puisqu'il n'y a pas de raison que ça change, je ne change rien à ma formule de 2017, empruntée au perroquet Laverdure de Zazie dans le métro (Raymond Queneau) :

« Macron, tu causes, tu causes, c'est tout ce que tu sais faire ».

Je commence à trembler en pensant au duel Macron/Le Pen à la présidentielle de 2022.

En attendant, je tremble à propos de ce qui attend les personnels de l'hôpital public tout au long de ce "Ségur de la Santé" qui a fait autant de promesses que le "Grand Débat" et qui, n'en doutons pas, les tiendra de la même manière : en forme de bras d'honneur.

***

Accessoirement, j'en veux énormément aux journalistes (France Culture, France Inter) qui se font servilement les porte-voix de la parole officielle en général, et présidentielle en particulier.

Avant le discours, on entend : « Attention, le président va parler ». Avant le discours, les journalistes bien "introduits" se mettent à frétiller comme de petits poissons autour des "proches" du président ou des "personnes bien informées" pour ensuite vous faire part à l'antenne des "fuites" qu'ils ont obtenues, sans aucun doute en exclusivité (mais une exclusivité collective).

Après la retransmission, de savants commentateurs (politistes, sondeurs, observateurs, profs à Sciences-Po. ; résumons-nous : baudruches au carré) viennent alors vous paraphraser avec moult détails explicatifs ce que vous devez retenir de ce que vous venez d'entendre.

Non mais franchement, qu'est-ce que c'est que ce journalisme-serpillière ? J'hallucine quand je vois le poids dans les informations des "journalistes politiques" qui délaient à longueur de bulletins des discours pour disséquer des discours.

J'imagine que cette lourde dérive de toute une profession reflète la montée en puissance des conseillers en communication et des attachés de presse qui œuvrent auprès des gens au pouvoir et qui bombardent la presse de messages destinés à faire mousser dans les médias et dans l'opinion publique l'action des politiques qui les emploient.

Quelle déchéance ! Quel avilissement du métier !

Plus je regarde la société dans laquelle je vis, plus je sens s'accumuler mes colères.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emmanuel macron, françois ruffin, myriam revault d'allonnes, perroquet laverdure, zazie dans le métro, raymond queneau, marine le pen, rassemblement national, thomas piketty, france inter, ruffin ce pays que tu ne connais pas, journal fakir, france, politique, société, président de la république, journalistes, journalisme, france culture

vendredi, 06 janvier 2017

LA NIAISERIE VÉGÉTALOPHILE

J'entends régulièrement des énormités, y compris (et pourquoi pas ?) sur France Culture. Hier matin, ce fut le tour d'une madame Pelluchon, qui se présente comme philosophe (et pourquoi pas ?), d'entonner le refrain des droits des animaux, et de déplorer les traitements que les hommes leur font subir. Qu'ils soient animaux de laboratoire ou d'élevage, ils souffrent, ce dont plus personne de raisonnable ne doute. Mais bon, est-ce une raison pour déraisonner ?

Là où je vois la niaiserie bêtassonne nimber le cerveau et les paroles de madame Pelluchon de l'auréole de la douce béatitude, c'est quand elle dit qu'il faudrait (ah, qu'ils sont délicieux, ces vœux pieux, ces doux rêves !) que les éleveurs reviennent à l'élevage extensif, plus traditionnel et plus humain (ben voyons, il suffit sans doute de leur demander gentiment pour qu'ils obtempèrent !), et qu'on fasse disparaître ces odieux camps de concentration et d'extermination de plus en plus démesurés que l'industrie de la viande construit dans toutes les campagnes, où porcs, bovins ou volailles, réduits à l'état de "minerai" (sic), s'entassent les uns sur les autres sans savoir ce qu'est un brin d'herbe, et sans jamais voir la lumière du jour, jusqu'à l'instant fatal où ils monteront à l'échafaud.

Protester contre ça est assez juste, mais franchement, autant expulser ses urates dans un violon (c'est Faustroll qui se permet de faire ça, mais ce n'est pas dans un violon, c'est parce que le fond de son as est un crible, cf. I,6 : « Du bateau du docteur, qui est un crible »). Car c'est ignorer (ou le feindre) le principe de réalité, c'est ignorer qu'un système, surtout aussi solidement organisé et durablement implanté que la "filière viande", ne se change pas à coups de "il faudrait". C'est une simple déclaration de bonnes intentions, qui a l'avantage de donner de ceux qui la font l'image pieuse et valorisante des âmes immaculées, celles face auxquelles les gens ordinaires se sentent spontanément coupables.

Si les caméras cachées introduites dans plusieurs abattoirs par l'association végane L214 ont fait scandale, c'est bien parce cette réalité apparaît scandaleuse à une partie importante de la population. Là où les végétariens (madame Pelluchon l'est depuis 15 ans, s'est-elle vantée), végétaliens et autres véganes se mettent le doigt dans l’œil jusqu'à l'anus, c'est quand ils placent le problème sur le terrain moral et tirent de leur constat la seule conclusion qui vaille à leurs yeux : convertissez-vous au végétal, cessez de manger de la viande. Je dis pourquoi pas, mais pourquoi cette soudaine exclusivité ? A-t-on demandé l'avis des végétaux ? Qui se portera au secours de cette autre grande cause ? Qui dira la souffrance de la feuille de laitue réduite à l'impuissance, écrasée sous le marteau-pilon de molaires converties à l'abstinence carnée ? Plus crucial et plus général : que mangeront les hommes ?

Je réponds à ces gens sûrement très moraux, déontologiques, éthiques et tout et tout qu'une entrecôte bien saignante, avec ou sans sauce poivre vert, me fait un effet bœuf ; qu'un steak tartare (attention : non haché mais coupé au couteau) me paraît tout le contraire d'un coup vache ; qu'un morceau de veau pris dans le bas de carré, longuement mijoté avec un bout de gras, deux ou trois tomates pelées et une pincée de fleur de sel, me tire des soupirs de contentement ; qu'un poulet soigneusement rôti éveille chez mes papilles une concupiscence irrésistible, à laquelle précisément je ne vois pas de motif sérieux de résister. J'ajoute que je ne convie pas n'importe quelles viandes dans mon assiette, et que je ne me les procure pas n'importe où.

Quoi qu'il en soit, ces végétalophiles, madame Pelluchon en tête, ont tout faux. Tout simplement parce qu'ils s'en prennent au seul effet, en se gardant bien de remonter à la cause. La conclusion qu'ils en tirent est forcément erronée, puisqu'ils font d'une solution et d'un choix purement individuels une loi générale. Leur réaction, en plus d'être stupidement policière et morale, s'en prend par erreur à une cible qui n'est pas la bonne : s'ils la bombardaient, on parlerait de "dommages collatéraux". Il n'en serait pas de même s'ils consentaient, dans leur dénonciation de l'élevage industriel, à porter leur attention plutôt sur "industriel" que sur "élevage". Ils verraient que le fléau n'est pas dans la viande, mais dans la viande de masse.

Et ça leur permettrait d'englober dans leur refus tout un système fondé sur le productivisme effréné et l'industrialisation à outrance de toute la filière agricole, culture et élevage confondus, à commencer par l'usage déraisonnable qui y est fait des pesticides, des OGM (eh, Pelluchon, ton tofu, il est au soja biologique, tu es sûre ?) et autres antibiotiques, autant de substances que nous absorbons les yeux grands fermés. Cela leur permettrait de s'en prendre à tout un système, et non, bien en vain, à un seul de ses aspects.

Peut-être, après tout, le système productiviste leur convient-il dans son organisation et ses orientations cardinales. Peut-être aussi n'ont-ils pas aperçu le monstre Léviathan derrière le chiffon rouge de la "souffrance animale", ce rideau de fumée choquant et douloureux, mais avant tout affectif et sentimental. Il y a de la bêtise pusillanime dans leur façon de présenter les choses, car ils n'ont pas compris que le scandale qu'ils dénoncent à juste titre est un corollaire on ne peut plus logique et nécessaire du système qui l'a produit.

Un gars de la Confédération paysanne déclarait, toujours hier matin sur France Cu, à propos de l'épidémie de grippe aviaire dans le Gers (qui va voir plus d'un million de canards abattus), que les industriels du secteur se frottent les mains en se disant qu'une fois disparu le dernier élevage fermier dans la région, ils détiendront le monopole sur la filière, et pourront remplir à leurs conditions les rayons des grandes surfaces de leur daube de bas étage.

L'industrialisation de l'agriculture (l'industrie agro-alimentaire est une réalité, en même temps qu'elle est un système complet, qui conditionne et organise l'existence des éléments qui le composent) est mauvaise en soi. C'est le système industriel de production de nourriture qui est à changer en totalité, et non telle ou telle de ses modalités. La cause animale est une noble cause, je suis d'accord, mais en fait de réforme, madame Pelluchon et ses coreligionnaires, en prêchant le végétarisme, en se contentant de s'exprimer dans l'espoir de "changer les mentalités" (la belle blague !), proposent un réformette, même pas cosmétique, d'un système qui est mortifère dans son entier.

Et en même temps que j'écoute le sermon de ces curés moralisateurs, j'entends le ricanement satisfait des industriels, qui ne sont pas près de se laisser convaincre de revenir à l'élevage extensif traditionnel, et qui sont en train de se payer leur fiole en murmurant : « Cause toujours ». Le perroquet Laverdure (Zazie) dirait approximativement la même chose :

« Tu causes, tu causes, c'est tout c'que tu sais faire ».

09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france culture, corine pelluchon, végétarien, végétalien, végan, cause animale, animaux de laboratoire, animaux d'élevage, déclaration des droits de l'animal, doctaur faustroll, pataphysique, alfred jarry, l 214, l 214 abattoirs, ogm, monsanto, grippe aviaire, cause toujours, tu causes tu causes c'est tout c'que tu sais faire, perroquet laverdure, zazie dans le métro, raymond queneau, gestes et opinions du docteur faustroll, tewfik hakem paso doble

samedi, 05 mars 2016

À PROPOS DE RAYMOND QUENEAU

MODESTES CONSIDÉRATIONS APRÈS LECTURE

MODESTES CONSIDÉRATIONS APRÈS LECTURE

1/2

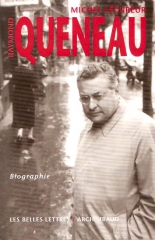

J'ai donc relu, dernièrement, La Vie mode d’emploi (1978), le chef d’œuvre de Georges Perec. Il se trouve que l’auteur le dédie « à la mémoire de Raymond Queneau », mort quelque temps auparavant (en 1976). Il se trouve que je compte sur mes rayons, depuis le 6 juin 2002, la biographie du dit Raymond Queneau par Michel Lécureur (j'aime bien noter la date d'arrivée des bouquins chez moi). Il se trouve, là encore, que je ne l’avais pas ouverte. J’ai hélas tendance à acheter plus de livres que je n’en lis.

Je viens donc de combler le retard : j’ai lu le récit par lequel Michel Lécureur rend compte de la trajectoire de l’auteur de Zazie dans le métro. Rien à voir avec la vibrante biographie de Perec par David Bellos : ici, on a affaire à un travail d’universitaire sérieux, exact, rigoureux, sec. Queneau est fort bien disséqué : difficile de prendre vie dans ces conditions. Cela n'empêche pas l'auteur de montrer l'état de béatitude qui le saisit en étudiant son sujet : il orthographie « coquetèle » sans guillemets, pour coller à la fantaisie orthographique de Queneau, qui était un maniaque de la réforme. Il voulait, disait-il, « rationaliser » l'écriture du français, lui ôter de son "incohérence" et de son "arbitraire".

Et puis, qu'est-ce qu'il en fait, des listes de noms, Lécureur ! Ceux qui publient dans un numéro de revue. Ceux qui ont tenu telle réunion. Ceux qui ont signé telle pétition. L'exhaustivité est un Graal. A sa décharge, peut-être le personnage de Queneau se prêtait-il à ce traitement : tout le monde n'est pas spontanément porté à la confidence, même cryptée, comme l'était Perec. Contrairement à ce dernier, Queneau n'écrivait sans doute pas "pour se faire aimer" (je me cite). Et contrairement à ce que dit Anne de Brunhoff de son ami Perec, Queneau ne donnait pas envie aux autres de le "materner". Comme s'il se souciait de tenir les autres en respect. Je veux dire : à distance de respect. Chacun son tempérament, après tout.

Pour dire les choses comme je les pense, les quelques livres de Raymond Queneau que j’ai lus (Zazie, évidemment, et puis Odile, Le Vol d’Icare, Les Fleurs bleues et Pierrot mon ami) m’ont souvent intéressé, ils m’ont aussi amusé : ils ne m’ont jamais touché. Quant à la poésie, je la laisse volontiers à qui l'apprécie. Les romans, j’ai presque tout oublié des deux derniers (qui est exactement Cidrolin ?). Du premier, je garde, comme tout le monde, le « retraite mon cul » (p.29 du roman) de la petite peste qui veut devenir institutrice rien que « pour faire chier les mômes », et le « Tu causes, tu causes, c’est tout ce que tu sais faire », du perroquet Laverdure. Je garde Odile également, non à cause de l'éloge des mathématiques qu'il sous-entend, mais de l’image caustique et dérisoire que le roman offre d’Anglarès-André Breton, le terriblement antipathique « pape du surréalisme » (il me semble me souvenir qu'ils passent beaucoup de temps à boire des bières dans les cafés).

Quant au Vol d’Icare, je me souviens seulement de l’argument : un écrivain travaille à son prochain roman, et voilà-t-il pas que ses personnages prennent la poudre d’escampette. C'est dingue, si les personnages se mettent à faire chier leur accoucheur ! C'est du même acabit que le petit poème, que Michel Lécureur juge « délicieux » (!) : « Bon dieu de bon dieu que j’ai envie d’écrire un petit poème / Tiens en voilà justement un qui passe / Petit petit petit / viens ici que je t’enfile / sur le fil du collier de mes autres poèmes […] / la vache / il a foutu le camp » (p.283). J’y vois surtout, de mon côté, une ridicule manifestation de complaisance et de niaiserie puérile. Un délassement d'intello. Exactement le Collège de 'Pataphysique : des vieux savants dans la cour de récréation. La littérature de Raymond Queneau, tout en se prenant très au sérieux, a trop à voir avec le jeu.

La même niaiserie ludique dont sont atteints les poètes en vogue dans les écoles primaires, vous savez, ceux qui veulent « faire moderne » en faisant du langage un objet en soi, et du jeu de mots un plaisir "poétique", sans voir le dessèchement qui va avec (je pense à Prévert, évidemment, quand il prend au pied de la lettre : "battre la campagne". Je pense aussi à Guillevic : « J’ai vu le menuisier tirer parti du bois (…) Moi j’assemble des mots, et c’est un peu pareil ». C'est dans Terre à bonheur. Ben non, Eugène, c’est pas pareil du tout). Possible que j'en aie un peu marre de ces enfantillages, qui sont devenus autant de ponts-aux-ânes, parfois dogmatiques.

La valeur littéraire que les laudateurs et adulateurs (mordez l'anagramme) de Raymond Queneau ("Les Amis de Valentin Brû") confèrent à ses œuvres me semble surfaite. Il faut le savoir : Queneau est un adepte de la modernité, son truc, c’est la distance, et même la distanciation brechtienne (Lécureur en parle), celle qui érige le langage en objet autonome, en univers en soi, et qui tient à tout instant à établir une distance entre ce qu’il écrit et celui qui le lira. Chez de tels modernistes, la priorité absolue est accordée à l'intelligence, au détriment de la substance vivante.

Queneau refuse au lecteur le plaisir de l’identification affective ou psychologique aux personnages, ce vieux truc affreusement romantique et bourgeois. Il faut être résolument « moderne » et intelligent : il est interdit de se laisser prendre au jeu. Il ne faut jamais être dupe. Et Lacan l'a bien dit : « Les non-dupes errent ». Il faut montrer les trucages, ce qu’il fait par exemple dans Le Vol d’Icare (ah, "vol", sa polysémie !), où l’un des personnages imaginés par l’écrivain dont il est question a déserté le manuscrit pour s’embaucher comme mécanicien dans un garage. Que c'est bête, quand j'y réfléchis, ce littéralisme ! Non, les mots ne sont pas des choses. Je me rappelle le bouquin d'un certain John Langshaw Austin, Quand dire, c'est faire (les « speech acts » et tout ce qui s'ensuit). Rien de tel pour me « prendre les boyaux de la tête ». Je dis, définitivement : non, merci ! L'intelligence, pourquoi pas ? Mais pas à n'importe quel prix.

C’est Jean Lescure qui formule la sottise moderniste, qui fait du langage un objet de culte dévotieux : « Tout l’art "moderne" refuse l’usage qui en est fait, dénonce la sottise de ne l’utiliser que comme moyen, s’émerveille de lui reconnaître une sorte de pouvoir objectif » (p.456). L'objectivité du langage : il fallait y penser ! Quelle vanité, que de retourner le langage sur lui-même ! La première sottise est celle qui ne se sait pas telle. Que les moyens soient promus au rang des fins me semble une aberration majeure : ça m’amène à m’interroger sur le contenu même du discours, qui frise alors l’évanescence, pour ne pas dire l’inconsistance, la vacuité, l'inanité. Qu'est-ce que je dis, quand je dis que je dis ce que je fais en le faisant ? Je ne suis pas assez souple pour, à l'instar du serpent ou du mime Mnester (le "sphéricubiste" (Thiéry Foulc) de la Messaline d'Alfred Jarry), me mordre la queue.

Mes excuses aux mânes de Jean Lescure, qui était un homme charmant.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, raymond queneau, georges perec, la vie mode d'emploi, david bellos, georges perec une vie dans les mots, zazie dans le métro, queneau odile, queneau le vol d'icare, queneau les fleurs bleues, queneau pierrot mon ami, perroquet laverdure, anglarès andré breton, poésie, eugène guillevic, jean lescure, alfred jarry, jarry messaline, thiéry foulc, l'art du sphéricubiste

jeudi, 16 avril 2015

ENNEMIS PUBLICS 3 (MH et BH)

3/4

Bon, maintenant que j’ai bien répandu mon fumier, qu’est-ce qui reste des propos que BHL tient à son correspondant ? Je suis obligé de le dire : de mon point de vue, pas grand-chose. Quelques vagues accès de sincérité, mmoui, peut-être. Quant à soutenir qu'« il y a eu un vrai travail de parole » (p. 306) et que « Le parti adverse, le mien, va peut-être en profiter, foncer dans la brèche que j'ai ouverte et voir dans ces aveux la confirmation de ses pires suspicions » (p. 313), on n'y est pas du tout. Mais, monsieur Lévy, soyons sérieux : quel travail de parole ? quelle brèche ? quels aveux (pour les aveux, voir la conclusion du billet d'hier) ?

Bon, maintenant que j’ai bien répandu mon fumier, qu’est-ce qui reste des propos que BHL tient à son correspondant ? Je suis obligé de le dire : de mon point de vue, pas grand-chose. Quelques vagues accès de sincérité, mmoui, peut-être. Quant à soutenir qu'« il y a eu un vrai travail de parole » (p. 306) et que « Le parti adverse, le mien, va peut-être en profiter, foncer dans la brèche que j'ai ouverte et voir dans ces aveux la confirmation de ses pires suspicions » (p. 313), on n'y est pas du tout. Mais, monsieur Lévy, soyons sérieux : quel travail de parole ? quelle brèche ? quels aveux (pour les aveux, voir la conclusion du billet d'hier) ?

Beaucoup de vantardises fiérotes, ça c’est sûr. Que ce soit dans le café voisin (le Twickenham) de l’éditeur Grasset (où il a son bureau de directeur littéraire, j’imagine) ou à propos du village d’Esbly, il faut que nul n’en ignore : BHL aura été un homme "couvert de femmes". Cette fois ce n’est plus Sartre ou Malraux (quoique …), c’est carrément Chateaubriand : il lui suffit d’apparaître pour qu’elles lui tombent dessous (je suis assez content de la formule, servez-vous).

C’est MH qui cite le nom de la commune où les parents de BH avaient une maison, revendue à cause de la « cancérisation » par Disneyland. Réaction de BH : « Mon Dieu, Esbly ! ». Aussi sec, je vous jure que c'est vrai, il nous fait le coup de la madeleine (sur l'air de "J'avais totalement oublié", "Mon dieu quelle émotion !") !

Et c'est parti pour nous tartiner l’histoire de l’épouse-caissière du boucher surnommé « le cocu », cette femme qui payait de sa personne dans l’initiation sexuelle des jeunes mâles du coin. « Mon prince, on a les dames du temps jadis qu'on peut » (Georges Brassens). Pourquoi pas, après tout, la bouchère d'Esbly ? D'autant que Houellebecq réplique finement, dans la lettre qui suit, que c'est BHL lui-même qui a parlé de la commune dans un de ses livres. Simplement, il avait "oublié".

Houellebecq est peut-être moins intelligent que BHL, mais il n’est pas le moins subtil des deux. Il raisonne peut-être de façon plus "stratégique" que le philosophe. Il y a un côté « américain » chez BHL, je veux dire « banque de données », je-collecte-tout-on-triera-après (le syndrome NSA, "grandes oreilles", etc.), qui est à peu près absent de l’univers houellebecquien. Houellebecq voit venir de loin. Bernard-Henri Lévy a du mal à voir le monde tel qu’il est, je veux dire à le comprendre : son personnage, qui remplit son paysage, fait écran.

Si l'épisode du "Journal intime" qu'il tient et de sa peur qu'il finisse sur les rayons de l'IMEC (archives de l'édition contemporaine) vire au comique, je suppose que c'est involontairement. Ça commence p. 310, « au bar de l'hôtel Excelsior, à Venise, avec Olivier Corpet, le patron de l'IMEC ». Ça ne pouvait évidemment pas se situer à l'hôtel de la Gare de Gleux-les-Lure, la bourgade qui vit naître le sapeur Camember, un inoubliable 29 février. Ah, Venise !...

Quand Corpet lui soutient que, quelque précaution qu'il prenne, testamentaire ou autre, son Journal atterrira tôt ou tard dans ses collections, il va passer un temps fou « à fabriquer une usine à gaz, à mon avis unique en son genre » pour s'assurer "ante mortem" qu'il n'en sera rien. Et pourquoi tout ce cirque ? Parce que ce Journal « mirifique », « de vingt et quelques mille pages », pas moins, est « plein de secrets plus explosifs les uns que les autres » !! Farpaitement ! On s'en doutait un peu, BH, que ton importance intrinsèque t'a introduit dans le secret des dieux, et que tu te retiens de tout dire, parce que sans ça !

Pour ce qui est du style, je ne sais pas si c’est à Chateaubriand qu’il faut penser, j’ai du mal à faire le lien. Monsieur Lévy écrit par exemple : « … quand on a été ces jeunes gens orageux, frères en apocalypse et en pyromanie … » (p. 279). Désolé, cette enflure verbale me fait penser à Eloge des voleurs de feu, d’un certain Dominique de Villepin. Le lyrisme est souvent ridicule. Sinon, il est volontiers grotesque.

Désolé, ça n’a tout de même pas la gueule de « Levez-vous vite, orages désirés qui devez emporter René sur les rivages d’une autre vie … ». Je m'étonne presque que BHL n'ait pas senti « le vent sifflant dans [sa] chevelure », qu'il a pourtant abondante (peut-être à dessein ?). N'est pas Chateaubriand qui veut. J’ai constamment l’impression qu’ « il se la joue ». BHL mauvais imitateur. Peut-être parce qu'il rêve d'imiter tous les grands noms de la littérature et de la philosophie (sans compter les autres) ?

Sa plume sème aussi, ici ou là, des citations cachées, réservées sans doute à l'élite des initiés. Ainsi, p. 243 : « … le jour où on verra clair dans leur communauté inavouable, … » (un titre du très classieux, très chic et très « fashion » Maurice Blanchot) et, juste en dessous : « … des mouchards, des charognards plaqués sur du vivant … » (réminiscence assez niaise d'Henri Bergson, dans Le Rire).

Pour avoir besoin, à tout moment, de s’en référer à des autorités, on se demande finalement si BHL, le "philosophe" autoproclamé, arrive seulement à la cheville de ceux qui inventent des concepts ou des catégories de la pensée, ceux qu'on appelle, pour le coup, des philosophes. Tout compte fait, il ne semble pas. Il s’est beaucoup démené, il a beaucoup fait, mais qu'a-t-il fait bien ? Il fut peut-être un élève brillantissime, tant mieux pour lui, mais il faut un jour cesser d'être "scolaire". Un jour, il faut choisir, mais choisir, c'est éliminer.

Il frise parfois l’odieux. On trouve par exemple, p. 223 : « Je pense à tous les anonymes qui m’écrivent quand mes livres paraissent, ou que je passe à la radio et à la télé … ». Je ne sais pas vous, mais moi, il y a un mot qui ne passe pas. Le même mot écœurant que les journalistes emploient dans les événements dramatiques, les grands enterrements : c’est le mot « anonymes ». Mais si, ça vous dit sûrement quelque chose, « la foule des anonymes ». Ho BH, tu sais ce qu’il te dit, l’ « anonyme » ? Anonyme mon c..., dirait Zazie ! Moi, je serais plus grossier.

Alors au tour de Houellebecq, à présent. Je crois bien que c’est lui qui déclare : « Nous avons les mêmes ennemis ». Oui, c’est bien possible. Mais, cher monsieur Houellebecq, avec une différence de taille, me semble-t-il : pas pour les mêmes raisons. Je dirais même : pour des raisons opposées. Si BHL a joué les phalènes pour se placer dans la lumière des projecteurs, s’il a fait exprès pourrait-on dire, Houellebecq n’a pas cherché les feux de la rampe : ce sont ses livres, à commencer par le premier, Extension …, qui ont produit l’effet qu’on connaît (sans parler des Particules élémentaires). Ça lui est tombé dessus. C'est du moins ce que je suis enclin à croire.

On me dira qu’il s’est vite habitué. Sans doute, il n'a pas refusé. Je note cependant que son succès et le scandale qui est allé avec n’ont pas dévié d’un centimètre la trajectoire qu’il a imprimée dès le départ à sa production romanesque. Je reste persuadé qu’avant publication de son premier roman, il n’avait pas prévu qu’il déclencherait le schproum qui accompagne désormais chaque parution, et qu'il a alors pris en pleine figure. Ça ne lui a sans doute pas fait de bien, comme s'en inquiète Sollers, cité dans le livre de Dominique Noguez (cf. 3-4 avril).

Cela n’empêche pas Houellebecq de tomber dans la complaisance : « Tout ça pour vous dire, cher Bernard-Henri, que je n’ai aucun mal à vous croire quand vous me dites n’avoir nullement prémédité votre célébrité. J’y ai d’autant moins de mal que je n’ai pour ma part à peu près rien prémédité de ma vie (ou, plus exactement, que tout ce que j’ai prémédité a échoué) » (p. 269). J’espère pour lui qu’il fait semblant. Autant je crois à peu près à la sincérité de MH, autant je doute de celle de BH, que je crois constamment et résolument insincère. On me dira sûrement que je suis de parti pris. Ce n’est pas tout à fait impossible, mais.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq, ennemis publics, bhl, bernard-henri lévy, éditions grasset, esbly village, sartre, malraux, chateaubriand, disneyland, georges brassens, imec, gleux-les-lure, sapeur camember, dominique de villepin, éloge des voleurs de feu, maurice blanchot, la communauté inavouable, henri bergson le rire, zazie dans le métro, extension du domaine de la lutte, dominique noguez, houellebecq en fait, philippe sollers, les particules élémentaires

dimanche, 03 juin 2012

CONTREPETERIE : LA FIN ?

Un peu d’histoire aujourd’hui, non pas du pet (JEAN FEIXAS et ROMI s’en sont occupés en 1991, avec Histoire anecdotique du pet Ramsay-Pauvert, ouvrage jovial et très documenté), mais du contrepet, cette perversion amicale et presque familiale du langage, et finalement de bonne compagnie. On pourrait prétendre, en poussant la logique de cette perversion gentille et sale jusqu’au bout, que les phrases « normales » que tout le monde prononce tout le temps, devraient être considérées comme des suites de « contre-contrepets », c’est-à-dire, au fond, de la perversion revêtue du masque de la normalité. J'espère que vous suivez.

J’ai cité quelques noms. Il faut donc maintenant absolument préciser quels ont été les héros et les hérauts qui ont présidé au fabuleux destin de la contrepèterie dans la deuxième moitié du 20ème siècle, dont beaucoup ont trouvé refuge au sein de l’Oulipo, le céleste OUvroir de LIttérature POtentielle, fondé en 1960 par RAYMOND QUENEAU et FRANÇOIS LE LIONNAIS. Mais je parlerai de l’Oulipo une autre fois, sans ça, on n’est pas arrivés. Restons-en à la contrepèterie.

Disons quand même que FRANÇOIS LE LIONNAIS traîne derrière lui une lourde et terrible casserole. Dans ses Souvenirs désordonnés, JOSÉ CORTI (oui, celui de la maison d'édition magnifique) raconte qu'il doit (!?!) la mort de sa femme et de son fils dans les déportations de la deuxième guerre mondiale, à l'ahurissante et révoltante inconscience de cet homme, qui, d'après lui, tenait, si l'on peut dire, "table de résistance ouverte" dans les locaux de sa librairie, jusqu'au jour où il vit la Gestapo embarquer sa famille. J'imagine que l'événement ne l'a pas prédisposé à admirer les oeuvres nées de l'Oulipo.

A tout seigneur tout honneur. YVAN AUDOUARD, qui a inauguré la rubrique du Canard enchaîné intitulée « Sur l’Album de la Comtesse » (d’abord intitulée « la Comtesse M. de la F. », qui ne renvoie pas à l’antistrophe de RABELAIS (« molle de la fesse », mais l’intention est quand même bien d’induire en erreur), mais à la comtesse MAXINE DE LA FALAISE). A vrai dire, ce n’était pour Y. A. qu’un passe-temps exercé dans les moments creux. Il a en effet écrit beaucoup d’autres choses, dont un délicieux polar rigolard, Antoine le vertueux.

Il a par ailleurs laissé des sentences et autres apophtegmes frappés au marteau de la bonne forge, comme : « Je n’attendais rien d’elle. J’ai été comblé », ou : « C’est faire honneur au soleil que de se lever après lui ». Dans la préface qu’il a donnée au Manuel de contrepet de JOËL MARTIN (Albin Michel, 1986), il raconte l’exquise et délectable anecdote suivante :

« Du temps où j’étais responsable de "L’album de la comtesse", je reçus un coup de téléphone suppliant et affolé d’un chef d’entreprise qui me dit : « Je dirige un petit atelier de dessin industriel. Vous m’avez déjà coûté deux cents heures de travail. Mes dix-huit employés n’ont plus l’esprit à ce qu’ils font. Ils n’arrivent pas à trouver la contrepèterie de la semaine. » Elle était pourtant classique.

C’était le fameux : « Aucun homme n’est jamais assez fort pour ce calcul ». « Je vous en conjure, poursuivit le brave homme, donnez-moi la solution, sinon je suis ruiné ». Je la lui ai donnée. » La bonté d’YVAN AUDOUARD le perdra. Ah, on me dit qu’il est mort en 2004 ? Alors, paix à ses cendres. C’est vrai, qu’étant né en 1914, il avait le droit. Avant d’avaler sa chique, il a quand même écrit La Pastorale des Santons de Provence, à l’enregistrement de laquelle il a même participé, en donnant sa voix à l’âne.

Son successeur à « L’Album de la Comtesse » s’appelait LUC ETIENNE (né, lui en 1908, et décédé en 1984), qui fut, sauf erreur, Régent de Contrepet (ou d’Astropétique) au Collège de ’Pataphysique, a donné à « l’art de décaler les sons » l’ampleur et la noblesse d’un mode d’expression littéraire à part entière. Il a établi dans la durée la rubrique hebdomadaire du Canard, et l’a rendue indispensable comme un vrai rite.

Rompu à toutes sortes d’exercices de jonglerie avec les mots, il était néanmoins un scientifique averti (professeur de mathématiques), ainsi qu’un vrai musicien, par-dessus le marché. J’eus en ma possession, il y a déjà quelque temps, un fascicule intitulé Palindromes bilingues (anglais/français, c’était édité par le Cymbalum Pataphysicum).

Le palindrome, je ne sais pas si vous vous rappelez, c’est ce tour de force qui consiste à élaborer un texte qui puisse se lire indifféremment à l’endroit ou à l’envers, tout en gardant le même sens, parce qu’exactement symétrique (en miroir) autour de son point central, en ce qui concerne la suite des lettres.

GUY DEBORD a rendu hommage à la technique dans le titre de son film In girum imus nocte et consumimur igni (c’est du latin : « nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes consumés par le feu », vous pouvez essayer dans les deux sens, ça marche, et c’est assez fortiche).

Le recordman de la discipline est sans contestation possible (quoiqu’un record soit a priori fait pour être battu) GEORGES PEREC, avec son texte de 1247 mots. Bon, c’est vrai qu’il ne faut pas être trop chatouilleux sur le sens de l’ensemble, mais la prouesse est là.

De LUC ETIENNE, j’ai gardé précieusement la cassette audio éditée par le Collège de ’Pataphysique en … (vulg. 1990) en hommage au Régent, qui, le diable d’homme, y présente des « palindromes phonétiques » et des « inverses phonétiques », dont l’incroyable début de Zazie dans le métro, du Transcendant Satrape RAYMOND QUENEAU.

Le successeur, en 1984, pour la rubrique du Canard enchaîné, des grands ancêtres qu’étaient YVAN AUDOUARD et LUC ETIENNE s’appelle JOËL MARTIN. Dans le civil, ce n’est pas un comique : c’est un ingénieur en physique nucléaire, il travaillait au CEA. Quand il est en uniforme, c’est indéniablement le pape qui porte sur sa tête la tiare de l’Eglise Contrepétante, dans la discipline de laquelle il a apporté la rigueur et la méthode propres à l’esprit des ingénieurs.

Et ça donne, dans Manuel de contrepet (Albin Michel, 1986, p. 320-321, j’aime bien la précision), des graphique savantissimes, en trois dimensions, qui sont supposés donner au lecteur les clés de la maison. C’est sûr que JOËL MARTIN, on dirait une usine à contrepet, qui tourne 24 / 24. Je pense qu’il doit faire la pause de temps en temps. Son agilité, qui plus est, est telle, qu’on a du mal à suivre. Pour un peu, je dirais qu’il est le PAGANINI de la contrepèterie.

Avec JOËL MARTIN, la contrepèterie acquiert la dignité de la Science, et je ne suis pas sûr que l’Université Française n’ouvrira pas, dans un avenir plus ou moins proche, une chaire de Contrepet, avec Licence, Maîtrise et Doctorat. Au point que cela risque d’en devenir intimidant pour le vulgum pecus auquel j’appartiens. Au point qu’on pourrait dire que « trop de science tue l’amour ».

JOËL MARTIN a pondu un nombre effrayant d'ouvrages sur la contrepèterie, à commencer par le Manuel de contrepet, en 1986, où il expose la méthode qu'il a mise au point pour fonder en science le contrepet, dans un chapitre horriblement savant (« Précis de Pataphysique (sans l'apostrophe obligatoire) du solide »), finissant par deux pages intitulées "morphologie, physiologie et pathologie du contrecube", et couvertes de schémas déliremment pataphysiques.

L'un d'eux mesure la tension artiérielle du contrapétiste, pour vous dire : on est dans le sérieux et le scientifique, mais il ne faut pas exagérer. De toute façon, ALFRED JARRY lui-même a donné l'exemple, dans le dernier chapitre des Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, intitulé « De la surface de Dieu ».

Le maître ouvrage de l'empereur de la contrepèterie, sorti en 2003 en collection "Bouquins", est sobrement intitulé Le Bible du contrepet (960 pages), et sous-intitulé "une bible qui compte pour décaler les sons" (deux permutations à faire).

JOËL MARTIN, en érigeant la contrepèterie en SYSTÈME, régi par des règles quasi-scientifiques (je dirai plutôt des règles quasi-mécaniques, puisque son système finirait presque par ressembler à une machine), risque de réduire le contrepet à un vulgaire tiroir des meubles de la cuisine oulipienne, dont il faudra bien un jour que je me décide, quoi qu’il m’en coûte (et quoiqu’il m’en coûte), à dire tout le mal que j’en pense, en tant qu’entreprise de destruction.

A mon avis, en effet, avec JOËL MARTIN, la contrepèterie a tout simplement perdu de vue Panurge, et ça, c’est plus que je ne peux supporter. Tout simplement parce que, dès qu’on fait de quelque chose d’humain, d’intimement lié au rire et à la joie, le support d’une THEORIE SCIENTIFIQUE, je fais comme le rat : je quitte le navire, même si je dois me noyer.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : contrepèterie, contrepet, joël martin, yvan audouard, luc étienne, alfred jarry, pataphysique, oulipo, raymond queneau, guy debord, in girum imus nocte et consumimur igni, l'album de la comtesse, histoire anecdotique du pet, le canard enchaîné, rabelais, pastorale des santons de provence, collège de pataphysique, georges perec, palindrome, zazie dans le métro, manuel de contrepet, josé corti, souvenirs désordonnés