samedi, 08 avril 2023

LES FARCEURS DU CONSCONS....

..... OU : LES "CAVALIERS LÉGISLATIFS".

Dessin de Diego Aranega paru dans Le Canard enchaîné du 5 avril 2023, en illustration de l'article d'Hervé Liffran "Macron se montre très cavalier avec le Conseil Constitutionnel".

Dans Le Canard enchaîné cette semaine, un article tout à fait intéressant et révélateur de la comédie que nous jouent les gouvernants, les députés-et-sénateurs actuels, ainsi que les différents acteurs qui s'agitent autour de la question, à propos des recours adressés au Conseil Constitutionnel (que j'abrège en ConsCons, ne pas confondre avec Couscous, quoique) par "l'Opposition" (je pouffe) au sujet de la loi "retraites".

D'un côté du ring, le ConsCons, très à l'aise dans son rôle de juge impartial chargé d'entériner ou de jeter à la corbeille les lois adoptées au Parlement. De l'autre, le gouvernement, très sûr de lui et confiant dans l'impartialité de ces juges impartiaux. Et d'autant plus sûr de lui que les petits malins qu'il compte dans ses rangs ont persuadé Macron et Borne de laisser passer ce qu'en langage parlementaire on nomme cavalièrement des "cavaliers législatifs".

Qu'est-ce que s'passe-t-il ? C'est quoi, ces bestioles bizarres ? Eh bien ce sont des "gâteries" (terme employé par Hervé Liffran, auteur de l'article) uniquement destinées à permettre au ConsCons de plastronner sur le devant de la scène dans son costume chamarré de "Gardien de la Constitution" (je m'esclaffe), en lui offrant sur un plateau quelques gibiers de basse-cour que ses carabines constitutionnelles n'auront aucun mal à dézinguer, sans dommages collatéraux pour personne.

Les "cavaliers législatifs" sont, nous dit Hervé Liffran, "des dispositions qui n'ont aucun rapport avec le sujet traité dans le texte en cause et sont destinées à finir dans les poubelles des gardiens de la Constitution". Cela revient à un petit jeu de "je-te-tiens-tu-me-tiens-par-la-barbichette", que tous les acteurs de la farce ont à cœur de jouer avec le plus grand sérieux du monde. Liffran cite l'exemple de "l'index senior" (me demandez pas, allez voir) et du "contrat de travail senior". Censurer ces deux intrus à cheval revient, selon Liffran, à « tirer l'oreille au gouvernement. Sur le thème : va pour cette fois, mais ne recommencez plus, chenapans ! ».

En d'autres temps, on aurait appelé toute cette comédie du passage "obligé" par le filtre "objectif" et "impartial" des "sages" de la rue de Montpensier : "FAIRE L'ÂNE POUR AVOIR DU SON". Aujourd'hui, tout le monde (syndicats compris, car comment remettre en question la légitimité du ConsCons ?) fait semblant d'attendre dans une fièvre ardente le verdict de ces sages en mie de pain.

Bilan, moralité et conclusion : la réalité du rôle et de la fonction du ConsCons commence à être connue au-delà des frontières des professions juridiques. Attention, Fabius ! Attention Juppé ! Les masques tombent, è finita la commedia !

Note : Je n'en ai peut-être pas fini avec le ConsCons et ses éminents guignols.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, politique, société, réforme retraites, emmanuel macron, élection présidentielle, président de la république, conseil constitutionnel, laurent fabius, sages de la rue de montpensier, journalistes, le canard enchaîné, hervé liffran, cavalier législatif, lauréline fontaine, alain supiot, gardiens de la constitution, élisabeth borne, alain juppé, humour

samedi, 01 avril 2023

DÉMOCRATIE EN PAPIER (SUITE)

Je n'y peux rien : moi qui dénonçais ici-même (30 mars) la farce boursouflée qu'est par sa nature le Conseil Constitutionnel, voilà que, lisant le journal Le Monde daté 28 mars, je tombe sur l'interview conduite par l'excellente journaliste Anne Chemin de Lauréline Fontaine, professeure de droit public et constitutionnel à la Sorbonne Nouvelle (sous le titre "Le Conseil Constitutionnel n'est pas un contre-pouvoir"), et que je trouve confirmation de ce que je ne faisais que pressentir.

Et voilà que l'opinion hasardeuse, brumeuse et intuitive que j'exprimais dans mon billet se trouve confortée de façon éclatante par les propos très informés, très professionnels d'une spécialiste de la chose. Et là pardon, mais la dame n'y va pas avec le dos de la cuillère, en particulier à propos du manque d'impartialité et d'indépendance des "conseillers".

Le petit commentaire ajouté par Anne Chemin en fin d'entretien est lui aussi d'une clarté suffisante : le Conseil Constitutionnel est un "MACHIN" au service du pouvoir, et une "institution" dans laquelle les citoyens ordinaires, aveuglés par les formes écrites auxquelles la République est assujettie, ont le grand tort de se fier comme à un dernier recours salvateur.

***

Autre motivation pour acheter l'ouvrage de Lauréline Fontaine : c'est l'impeccable Alain Supiot, auteur (entre autres) de La Gouvernance par les nombres, qui a écrit la préface.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conseil constitutionnel, lauréline fontaine, anne chemin, journal le monde, démocratie, france, société, politique, emmanuel macron, loi sur les retraites, réforme des retraites, alain supiot, la gouvernance par les nombres, la constitution maltraitée

vendredi, 04 mars 2022

LE CHOIX DU CHÔMAGE (suite)

Juin 2018. Collombat et Cuvillier, les auteurs de Le Choix du chômage (Futuropolis, 2021), soumettent deux photos au regard de l'économiste James Galbraith. La première le laisse de marbre, comme on le voit ci-dessous.

Car tous les gens bien informés la connaissent par cœur, cette photo : Franklin Roosevelt appose sa signature au bas de la loi dite "Glass-Steagall Act", du nom de ses deux rédacteurs. On est en 1933. Le président américain, après la crise de 1929 et avec le "New Deal", a entrepris de mettre au pas les puissances de l'argent qui ont provoqué la catastrophe.

Il finit par imposer pour cela la séparation des "banques d'affaires" (investissement, financement des entreprises et de l'économie) et des banques de dépôt (l'argent de monsieur Tout-le-monde), histoire de diminuer les risques. Comme le dit Alain Supiot dans une autre "vignette" : « Roosevelt a un discours d'une incroyable fermeté vis-à-vis des pouvoirs financiers qui sont devenus une féodalité et se sont arrogé le droit de diriger les peuples ».

Mais James Galbraith éclate de rire en jetant un œil sur la deuxième photo.

On y voit en effet, soixante-six ans après (1999), le président Clinton abroger la dite loi "Glass-Steagall Act". Soit dit en passant, Cuvillier sait dessiner.

Ce que je comprends de la petite séquence, c'est que, sous la pression du lobby des banquiers, le pouvoir politique américain renonce à la prééminence du politique sur l'économique. C'est le début d'une période qui dure encore, où la puissance de l'Etat n'est plus considérée comme la force directrice qui organise et dirige toute l'économie, mais tout au plus comme une force organisatrice, régulatrice qui se met au service du marché et de ses acteurs, et leur facilite la tâche en éliminant les obstacles qui nuit au bon "fonctionnement" de la "machine".

Les chefs d'Etat, même (et surtout ?) les puissants, se sont progressivement mis à la remorque et au service des banquiers et des grands acteurs de l'économie et de la finance. Déjà Pompidou, pourtant agrégé de Lettres classiques, était passé par la banque Rotschild (banque d'affaires) avant d'arriver aux responsabilités politiques.

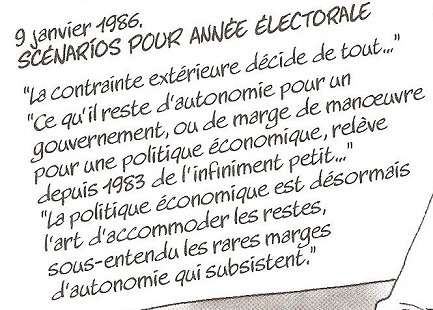

Mais de Pompidou à Macron, c'est toute une "classe politique", y compris à gauche, qui s'est imprégnée de la "nécessité" de favoriser les forces du marché. Regardez par exemple ce qu'écrivait en 1986 un jeune énarque (promotion Voltaire), une certain François Hollande qui se disait "socialiste" !!!

« La politique économique est désormais l'art d'accommoder les restes. » Tout est déjà là. Et ça se passe en 1986 !!! Les candidats à la présidentielle et les futurs candidats aux législatives qui suivront feraient bien de réviser ce genre de documentation.

L'action politique est réduite à la portion congrue. Le personnel politique est devenu du personnel de bureau. Les hommes chargés de la décision politique ne sont plus que des gestionnaires. Oui, on a bien compris que les promesses, les déclarations solennelles, les discours emphatiques des hommes politiques qui regardent les Français dans les yeux ne sont, définitivement, que des paroles verbales.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : voici ce que j'écrivais ici le 1er décembre 2014 : « ... il y aurait aussi beaucoup à dire de la disparition des idées politiques en France, qui a transformé les responsables en simples gestionnaires, comptables, bureaucrates ». Qui a le souvenir de ce que ça peut bien être, une "idée politique" ? La seule chose que j'aurais envie de dire à tous les candidats à un mandat présidentiel ou parlementaire, c'est : « Un peu de courage, mesdames et messieurs : reprenez le pouvoir que vous avez lâchement abandonné entre les mains des grands entrepreneurs, des grands financiers et des grands actionnaires ! ».

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, benoît collombat, journalistes, damien cuvillier, le choix du chômage, éditions futuropolis, james galbraith, new deal, franklin delano roosevelt, glass-steagall act 1933, alain supiot, bill clinton, glass-steagall act abrogation 1999, georges pompidou, emmanuel macron, françois hollande

lundi, 14 février 2022

MORT D'UNE GRANDE DAME

Une grande dame vient de mourir. Une grande dame du droit. Je ne suis pas juriste, mais j'avais lu avec un immense intérêt Libertés et sûreté dans un monde dangereux (Seuil, 2010). J'écoutais avec le même immense intérêt ses cours au Collège de France, vous savez, à l'époque où France Culture diffusait, à l'usage de « la France qui se lève tôt » (citation), une émission intitulée "L'Eloge du Savoir", sous les auspices de Christine Goémé, entre cinq et six heures du matin.

Pour rendre hommage à l'impeccable juriste qui vient de mourir, je ne trouve rien de mieux que de republier un texte que j'avais écrit en 2015 après la lecture du livre cité ci-dessus. Les réflexions qu'il m'inspire encore sur les restrictions apportées à l'état de droit par les gouvernements successifs pourraient, je crois, alimenter utilement certains débats actuels et en particulier certains "convois de la liberté".

MADAME MIREILLE DELMAS-MARTY

L’inconvénient des formations juridiques, c’est qu’elles donnent en fin de parcours aux étudiants une tournure d’esprit excessivement attachée à la « lettre » du droit. D’où une certaine rigidité intellectuelle. Je ne sais pas si vous avez jamais mis le nez dans le texte de la « Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant » (1989) : à vous dégoûter de faire des enfants.

Et je ne parle pas du « Traité établissant une Constitution pour l’Europe », de sinistre mémoire, dont le pavé particulièrement indigeste (191 pages découpées en un déluge de parties, de chapitres, de sections, d'articles et de paragraphes), envoyé à tous les Français en 2005, après un rejet par référendum, leur a été enfoncé de force, légalement et démocratiquement dans la gorge par Nicolas Sarkozy, un peu plus tard, pour les punir d'avoir "mal voté" la première fois.

Libertés et sûreté dans un monde dangereux (Seuil, 2010), le livre de Mireille Delmas-Marty n’échappe pas à cette rigidité. En revanche, si les formations juridiques ont l'inconvénient que j'ai dit, elles ont l'avantage qui en découle : précision et exactitude. On appellera ça la rigueur. Un certain aspect « scolaire », si l’on veut, dans l’effort de construction, un peu « dissertation », avec introduction générale, trois parties subdivisées et chaque fois introduites et conclues, et une conclusion générale. Personne ne peut se perdre sur un parcours aussi visiblement balisé. La supériorité indéniable de cette méthode, c’est son impeccable netteté.

Alors, de ce livre un peu ardu pour l'éternel néophyte que je suis dans la langue des juristes, je ne retiens pas tout. Je laisse en particulier de côté ce qui fait la complexité et les vents contraires qui agitent les relations entre les instances juridiques nationales, européennes et internationales, les subsidiarités, les conflits, les résistances.

Je garderai juste la convergence de vues entre l’auteur et un juge dont j’ai lu récemment Le Rapport censuré (Jean de Maillard, voir mon billet du 9 mars), au sujet du poids incroyable que pèsent les Etats-Unis dans le domaine des relations (judiciaires et autres) internationales. Si je voulais résumer en simplifiant, je dirais que les Etats-Unis, non seulement se permettent tout quand leurs intérêts sont en jeu (Guantanamo, Bagram, …), mais font pression sur les autres nations pour qu’elles adoptent les mêmes critères qu’eux dans la « lutte contre le terrorisme ». Traduction : ils les y obligent, au motif de la loi du plus fort (le juge Maillard parle des transactions commerciales en dollar, qui doivent impérativement passer par une banque américaine sous peine de).

Ce qui m’a en revanche intéressé au plus haut point dans le livre de Mireille Delmas-Marty, c’est tout ce qu’elle dit de l’évolution inquiétante du droit, qu’il soit national ou international. Et pas dans le sens de l’Etat de droit. Je le dis tout net : tout en n’étant pas juriste, j’ai trouvé passionnante l’analyse qu’elle fait de deux conceptions opposées du droit, qui renvoient à deux conceptions antinomiques de l’humanité, l’une de tradition « humaniste », l’autre de tradition « guerrière ». Les gens au courant trouveront sûrement "basique" cette petite leçon de philosophie du droit. Elle est à mon niveau.

En France, traditionnellement, la justice attend qu'un individu ait commis un délit ou un crime pour le juger et le condamner, après établissement irréfutable des faits. L’auteur appelle cela « le couple culpabilité / punition », ajoutant que cette « école pénale » est « fortement influencée par Kant et Beccaria », c’est-à-dire qu’elle repose sur « l’universalisme des droits de l’homme » (p. 84-85)

Mais elle repose aussi sur l'idée que l'individu, sauf circonstances spéciales, sait ce qu'il fait. Il est mû par la raison, il est libre, donc il est responsable. "Justiciable", comme on dit. Le corollaire, c’est que personne ne peut être poursuivi avant. C’est l’acte qui fait le délinquant. C’est l’infraction qui justifie la poursuite. C’est un individu particulier qui est présenté au juge ("individualisation de la peine").

Or il existe une « école pénale » qui prône des idées radicalement autres. Une école dont la philosophie repose sur une « anthropologie guerrière ». Une école « positiviste », qui fait de l'homme, non un être libre et responsable, mais un être entièrement déterminé. Une école fondée par un certain docteur Lombroso au tournant du 20ème siècle. Une école qui invente le concept de « criminel-né ». Un juriste allemand, Carl Schmitt (1932), ira jusqu’à formuler l’idée d’ « ennemi absolu ». Deux concepts qui semblent s'imposer de nos jours.

Cette école divise donc l'humanité en une masse de gens normaux d'une part, et d'autre part une catégorie d’humains naturellement prédisposés à commettre des crimes. Des humains dans lesquels le Mal est inné (à supposer que tous les autres en naissent exempts). Mais le soupçon peut se porter pratiquement sur n'importe qui, étant donné que cette prédisposition ne se porte pas sur le visage. La preuve, c'est la stupéfaction des voisins quand le père tranquille tue sa femme, ou autres circonstances tragiques.

Selon cette conception, on ne parle plus de « culpabilité », mais de « dangerosité potentielle ». On ne parle plus de « peines de prison », mais de « mesures de sûreté », aux contours éminemment flous, à durée indéfinie. Ce n'est plus ce que vous avez fait qui compte, mais ce qu'un collège d' « experts » vous aura jugé capable de commettre dans l'avenir.

Autrement dit, on passe du diagnostic (acte avéré) au pronostic (acte potentiel, virtuel ). Sarkozy, on s’en souvient, était même allé jusqu’à proposer un « dépistage » précoce (dès trois ans) de la dangerosité future des enfants. Si vous enfermez un type pour des actes qu’on l’imagine potentiellement capable de commettre, il passera sa vie derrière les barreaux, plus sûr moyen de ne jamais savoir s’il en aurait commis.

Autrement dit, dès la naissance, il y a les humains et les autres. Des « monstres », pourquoi pas. Souvent présentés comme tels, en tout cas. Cette conception est éminemment anti-humaniste. Je reste convaincu qu'Adolf Hitler, Staline, Pol Pot et consort ne sont pas des monstres inhumains, mais qu'ils font hélas partie de l'espèce humaine. Hitler et Pol Pot sont nos semblables. Je déteste l'idée, mais je la crois vraie. L'horreur est humaine, trop humaine.

De plus, Mireille Delmas-Marty pointe, chez Carl Schmitt, une tendance à assimiler dans la même personne l’ « ennemi absolu » et le « criminel-né ». C’est-à-dire qu’il fusionne potentiellement deux institutions : celle destinée à maintenir l’ordre et celle destinée à défendre le territoire national contre une attaque étrangère.

Maintien de l’ordre et guerre reviendraient alors à une tâche unique. Armée et police même combat, avec pour conséquence l'extension de la notion d' « état d'urgence » dans le temps et dans l'espace, avec toutes les restrictions à l' « état de droit » que cela suppose. Je pose la question : qu'est-ce que c'est, l'opération « Vigipirate » (à laquelle vient de succéder « Sentinelle ») ? La « loi renseignement » est du même tonneau.

Elle cite un certain Gunther Jakobs, qui réclame le droit pour la société de « se défendre par des mesures radicales comme l’internement de sûreté ou la création de camps du type de celui de Guantanamo ou de Bagram ». Le vocabulaire employé pour justifier aujourd'hui l'action de l'armée française en Afrique et ailleurs (« Sécurité » ? « Maintien de la Paix » ? « Guerre au terrorisme » ?) est assez élastique pour tout confondre.

Pour le coup, l'état d'urgence tend à se pérenniser, étant entendu que l'urgence devient une norme permanente. C'est comme la drogue : ça commence par le plaisir, ça continue par la dépendance, et après une phase d'accoutumance (augmentation incessante de la dose), ça finit par une overdose.

Ce qui ressort, en définitive, de tout le livre, c’est ce qu’on voit se développer dans toutes les directions depuis le 11 septembre 2001 : la collecte généralisée des données, en particulier des données personnelles. Le nœud coulant policier, dans le monde entier, se resserre autour du cou des individus, que ce soit pour des raisons commerciales (profilage algorithmique des habitudes des consommateurs) ou pour satisfaire le besoin toujours accru de sécurité collective (repérage de mots-clés supposés se rapporter au terrorisme).

Tout cela se passe avec la complicité des plus hautes instances juridiques (Conseil constitutionnel en France, Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne, …) qui avalisent, non sans contradictions, des lois restreignant les droits, même si d’autres institutions font de la résistance (Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), par exemple).

Bref, en plein débat sur la « loi renseignement », ce livre de 2010 est encore plus actuel, et devrait alerter les défenseurs de ce qui reste de l’ « état de droit ». Un témoignage de plus sur l’aspect peu ragoûtant du monde qui est en train de mijoter sur les fourneaux de tous les pouvoirs.

Merci madame, pour la confirmation. Total respect.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : Je préfère ne pas trop évoquer l'optimisme de commande que Mireille Delmas-Marty manifeste en conclusion. Elle veut parier sur la raison des hommes et leur « communauté de destin », plutôt que sur la crainte que s'établissent des « sociétés de la peur ». Je veux bien. C'est son droit. En tant que grande universitaire, elle ne se sent peut-être pas le droit de faire autrement. On n'est pas obligé de partager cet optimisme, vu les évolutions actuelles sur de multiples terrains différents (politique, société, économie, écologie, ...).

***

On a eu le temps de perdre de vue le contexte de l'époque qui a assisté aux débats sur la « loi renseignement », mais sept ans après cette lecture marquante et après deux ans d'alerte sanitaire constante quoique sinusoïdale au gré des navigations à vue et des "stop and go" du gouvernement, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup à changer ou ajouter.

Quand Mireille Delmas-Marty a pris sa retraite en 2012, c'est monsieur Alain Supiot qui lui a succédé. Si ses perspectives sont très différentes de celles de notre grande dame, son propos reste accroché à une altitude où la raréfaction de l'air nécessite une contention permanente de l'esprit : la densité des analyses n'est pas faite pour les paresseux.

En témoigne une lecture que je ne suis pas près d'oublier et que je conseille à tous les lecteurs avides de comprendre dans quel monde les pouvoirs modernes cherchent à nous faire vivre : La Gouvernance par les nombres.

TOTAL RESPECT !!

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mireille delmas-marty, libertés et sûreté dans un monde dangereux, état de droit, france, société, jean de maillard, imanuel kant, beccaria, docteur lombroso, carl schmitt, adolf hitler, staline, pol pot, guantanamo, france culture, christine goémé, collège de france, alain supiot, la gouvernance par les nombres

samedi, 15 décembre 2018

CE QUE ME DIT LE GILET JAUNE

Je prie le lecteur éventuel de m'excuser : je republie ce billet quelques jours après. Je sais : ça ne se fait pas. Mais il se trouve qu'entre-temps j'ai procédé à des ajouts conséquents. Je me suis demandé s'il ne faudrait pas le répartir sur deux jours, parce que ça commence à faire un peu long (2508 mots), mais bon, c'est au lecteur éventuel de voir et de dire. Je me suis efforcé de faire apparaître les additions en bleu, mais étant revenu souvent pour corriger, enlever ou ajouter, je n'ai plus une idée très nette de l'état originel de ce texte, n'en ayant pas conservé le "princeps". Il est donc probable que j'en ai oublié. Bon, est-ce que c'est grave, docteur ?

Journalistes, commentateurs professionnels, intellos, voire politiciens, tout le monde pense quelque chose du mouvement des gilets jaunes. Et que ça te dissèque l'événement, et que ça te décortique ses significations multicouches et que ça te propose des analyses plus pertinentes les unes que les autres. Au point qu'on ne sait plus où donner de la cervelle pour enregistrer le Niagara des propos.

En face, je veux dire dans la citadelle tenue par les troupes de choc du "team manager" de la "start-up nation" Emmanuel Macron, on est tétanisé, on pète de trouille et on ne sait plus quoi faire. Entre parenthèses, il y en a un qui doit se sentir soulagé d'avoir quitté le rafiot et de ne pas avoir à gérer la situation – je veux dire à manier le baril de poudre –, c'est notre merdelyon Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur. Et il y a un Raminagrobis qui est en train de ronronner près du poêle en s'affûtant tranquillement les griffes dans l'attente des élections européennes : le "Rassemblement National".

Comme tout le monde, j'ai évidemment ma petite idée sur la question. Dans la bouche des "gilets jaunes", pour dire vrai, j'ai entendu toutes sortes de choses, j'ai même entendu tout et son contraire. J'ai même entendu l'un d'eux parler de "complot sioniste" (je crois que c'était un "fesse-bouc live"). Autant dire n'importe quoi, et mieux vaut ne pas se demander de quelle matière est faite la cervelle de l'auteur de la formule.

J'ai aussi lu de très savantes analyses du phénomène, où les auteurs y vont allègrement avec le "name dropping", où l'on retrouve toutes sortes de penseurs, théoriciens ou philosophes, et toutes sortes de "grilles de lecture". Je ne me hasarderai pas à de telles altitudes : je suis un citoyen parmi d'autres, et je resterai à hauteur d'homme ordinaire. Je veux juste dire ici ce que je crois qu'il faut retenir.

Je passe sur les appels à "Macron démission" et autres slogans comminatoires. Ce qui s'est passé, selon moi, est la réaction normale de toute une population à l'application féroce du programme voulu et déjà mis en oeuvre par Macron. Que veut ce monsieur ? Je crois qu'il veut que la France reste dans le peloton de tête des nations du monde, et c'est tout à son honneur, du moins apparemment. Mais à quel prix ? Mais dans quel monde ? Mais avec quelle méthode ? C'est là que ça coince salement. Monsieur Macron semble ne connaître qu'une "mondialisation heureuse". Quant à la méthode, rien d'autre que la cravache.

Or Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées que Macron a poussé à la démission en clamant en public : « C'est moi le chef ! », et qui vient de publier Qu'est-ce qu'un Chef ?, vient de déclarer (France Culture, bien sûr) qu'un chef, ça commence par concevoir (le but, la stratégie, la tactique, ...), puis il prend des décisions (il donne des ordres), mais ensuite, il a pour obligation de convaincre « les yeux dans les yeux » ses subordonnés. Car quand il dira « En avant ! », il faut que ça suive derrière. Et cela n'est possible que s'il a su inspirer confiance à toute sa "chaîne de commandement". Et pour cela, dit-il, « il faut aussi aimer les gens qu'on commande ». De Villiers aurait voulu donner un coup de poing dans la figure à quelqu'un (suivez mon regard), il ne s'y serait pas pris autrement : coup pour coup.

33'38"

A cet égard, on peut dire que monsieur Macron n'est pas un chef. Il ne suffit pas d'avoir le menton : encore faut-il avoir les épaules, la rigueur morale et le savoir-faire.

La stature "jupitérienne" et "verticale" qu'il a prétendu se donner suffisait, pensait-il, à le revêtir de l'autorité nécessaire pour tout faire passer, avec passage en force si nécessaire. Après le "petit caporal" (Sarkozy) et le sous-chef de bureau (Hollande), les Français ont élu Peter Pan, l'enfant-roi qui prend ses désirs pour des réalités. Sarkozy y allait au bulldozer (carte judiciaire de la France, RGPP, fusion des RG et de la DST, intervention en Libye, ...). Hollande, incarnation parfaite de l'indécision et de l'appel désespéré à la "synthèse", entre autres babioles que ses thuriféraires tiennent mordicus à porter à son crédit, aura attaché son nom à une réforme scandaleuse qui a déclenché une guerre civile "de basse intensité" : l'instauration du mariage homosexuel.

Macron, maintenant. Qu'est-ce qu'il veut faire ? C'est tout à fait clair, il l'a dit en 2015 à un journaliste (je ne sais plus si c'est Jean-Dominique Merchet ou Marc Endeweld, invités mercredi 5 décembre sur France Culture dans un numéro passionnant de l'émission Du grain à moudre d'Hervé Gardette, série "colère jaune") : « Je veux en finir avec le modèle social français ». Pourquoi ? La réponse est évidente : le modèle social français, c'est plein de sacs de sable dans les rouages de l'économie ultralibérale.

Pour Macron, le sable, ici, est haïssable, juste bon pour faire du béton ou pour se dorer le cuir : il faut mettre de l'huile, ce qui veut dire déréglementer à tout va, pour "libérer les énergies". En français : lâcher la bride à la "libre entreprise" pour qu'elle puisse courir grand train. Le Graal d'Emmanuel Macron, ressemble à un paradis, mais c'est un Eden réservé au plein épanouissement entrepreneurial. La grande affaire, c'est d'adapter la France au monde tel qu'il est, c'est-à-dire à la concurrence généralisée, à la compétition sans limite. Traduction : entrer dans la guerre de tous contre tous, et dans la vente aux enchères inversées de la force de travail, où c'est celui qui demande le salaire le plus bas qui emporte le désormais exorbitant droit de travailler, et d'être un peu (à peine) rémunéré pour cela, le critère étant le salaire minimum garanti au Bangla-Desh, les travailleurs du monde entier étant appelés à admettre cette nouvelle réalité des rapports sociaux – je veux dire : à se serrer toujours plus la ceinture. Car la France d'Emmanuel Macron (je veux dire l'image qu'il s'en fait dans sa trop grosse tête), c'est une machine efficace, productive, compétitive, concurrentielle et (surtout) rentable. Vive le Bangla-Desh libre !

Ce qui va avec, c'est, par exemple, tout le modèle anglo-saxon des relations sociales : primauté absolue de l'individu (Thatcher disait qu'elle ne savait pas ce qu'est une société : elle ne voyait que des "collections d'individus"), et remplacement sauvage de la Loi, surplombante et à laquelle tout le monde sans distinction est contraint de se soumettre (cf. les travaux d'Alain Supiot, moi j'appelle ça une arme contre les injustices et les inégalités) par le Contrat, ce mode de relation entre les gens où peut enfin s'épanouir pleinement ce que préfèrent en général les puissants : le rapport de forces. Les corollaires de ce modèle sont inéluctables : 1 - une forme inquiétante de darwinisme social, où ne survivent que les plus costauds ou les plus malins ; 2 - la montée exponentielle des inégalités au sein des sociétés.

Qui manifeste ? On commence à en avoir une idée. Beaucoup de gens n'avaient jamais fait entendre leur voix dans la rue, ne s'étaient jamais exprimés en public. C'en est au point que je me demande si ce n'est pas ça que les journalistes ont l'habitude de désigner sous l'expression générique "MAJORITÉ SILENCIEUSE" : des gens "sans voix" qui se font entendre, aucune théorie ne l'a prévu ou théorisé. Il faudrait aussi leur demander s'ils votent régulièrement aux élections, car je me demande aussi si on ne trouve pas dans leurs rangs beaucoup d'abstentionnistes. Je me demande si, parmi les gilets jaunes qui occupent les ronds-points et les péages, on ne trouve pas bon nombre de ceux qui ont renoncé à s'exprimer par la voie des urnes, parce qu'ils ont le sentiment que, de toute façon, c'est plié d'avance et que ça ne sert à rien. Je crois qu'ils ont raison : les types au pouvoir, aujourd'hui, ils sont tous pareils.

Dans le fond, ce qui se passe aujourd'hui nous rappelle que Macron a été porté au pouvoir par l'immense espoir d'un authentique changement dans la façon de faire de la politique et de diriger le pays. Ce qui se passe aujourd'hui traduit, je crois, le sentiment des Français de s'être une fois de plus fait rouler dans la farine : rien n'a changé dans les mœurs politiques françaises. Et cela signifie que Macron est un encore plus gros menteur que Chirac, Sarkozy, Hollande et compagnie. Et qu'il n'est certainement pas un "meneur d'hommes".

Un des aspects les plus étonnants selon moi du mouvement des gilets jaunes, c'est qu'on entend monter un puissant chant des profondeurs : nous voulons plus de justice sociale. Mais attention, pas de ces petites inégalités catégorielles et sociétales dénoncées par ce qu'il est convenu d'appeler des minorités tatillonnes et punitives (femmes, homosexuels, juifs, noirs, arabes, musulmans, ...), mais la grande injustice économique que constitue la confiscation des richesses par une minorité de rapaces insatiables, au détriment de l'énorme majorité des citoyens ordinaires. C'est l'économiste de l'OFCE Mathieu Plane qui parle d' « affaissement généralisé du niveau de vie » (je ne sais plus quel jour récent autour de 13h10 sur l'antenne de France Culture) : je peux dire que je le sais par expérience.

Quand j'entends des intellos estampillés, des journalistes institutionnels (tiens, au hasard, Christine Ockrent, que j'ai récemment entendue parler dans le poste) ou des irresponsables politiques appeler les gilets jaunes à la concertation et au débat, quand j'entends Daniel Cohn-Bendit les inciter à présenter des candidats aux élections européennes à venir, je reste confondu de stupéfaction : ces gens-là n'ont strictement rien compris à l'événement qui leur pète à la figure, et ils n'ont aucune idée de la réalité de l'existence quotidienne du commun des mortels. Je suis frappé par ce refrain obstiné du mouvement, qui réclame davantage de justice sociale.

Les revendications hétéroclites, les manifestants qui refusent d'avoir des représentants, tout cela a une signification : ce qui se manifeste avec brutalité sous l’œil gourmand des médias, ce n'est pas une catégorie bien définie, c'est tout simplement LA SOCIÉTÉ. Qui n'en peut plus. Les Français d'en haut peuvent bien parler du "vivre ensemble", de "refaire société" ou de "retisser l'unité nationale" (Edouard Philippe, hier), ils n'ont pas la moindre idée de ce que signifient les mots qu'ils prononcent. Ils ne savent pas ce que c'est, une "société" : ils ont les moyens d'acheter les services dont ils ont besoin. Ils parlent de "solidarité", mais dans leur tête, c'est bon pour les autres. Ils ont fait sécession, comme le disait Christopher Lasch dès 1994 dans La Révolte des élites. Et comme l'écrivait à peu près à la même époque Le Monde diplomatique : "Les riches n'ont plus besoin des pauvres".

Une des idées à peu près sensées qui me soit parvenue, c'est sous la plume d'Alain Bertho, anthropologue (mais je ne lui en veux pas) : si des gens ordinaires, "intégrés" et sans casier judiciaire sont venus en découdre avec l'ordre établi (avec la correctionnelle sur la ligne d'arrivée), ce n'est pas du tout parce qu'ils n'ont pas les mots pour s'exprimer, c'est qu'ils n'ont plus d'interlocuteurs.

Il n'y a personne en haut lieu, quelles que soient toutes les déclarations la main sur le cœur, pour consentir à leur parler vraiment, à les prendre en compte, à tenir compte dans la réalité et très concrètement de leurs problèmes, à prendre des décisions qui leur rendent la vie moins difficile. Les gilets jaunes ont parfaitement compris qu'ils n'ont plus personne en face à qui parler. Ce qu'il faut, ce n'est certainement pas un "Grenelle" de plus. Non, pas de discussion, pas de concertation, pas de négociation, pas de dialogue, pas de "conférence sociale". Rien de tout ça. Les gilets jaunes n'ont aucun programme, aucune ambition politique, aucune proposition, et pour une raison simple : ils subissent, ils ont de plus en plus de mal à "joindre les deux bouts", et ils en ont assez. Il y a peut-être une revendication commune, et une seule, c'est de ne plus avoir autant de mal à finir le mois. C'est juste ça qu'ils disent. La demande serait au moins à prendre en considération, non ?

Il y a peut-être aussi un appel aux responsables politiques (les responsables économiques sont définitivement inatteignables en l'absence de lois et règlements capables de limiter leur pouvoir) pour qu'ils prennent enfin les moyens d'être moins impuissants à agir sur le réel, dans le dur de la vie concrète des gens. Quand on est chargé de faire la loi, il s'agit de se donner les moyens de la faire appliquer envers et contre tout. Je ne suis pas sûr que la majorité parlementaire actuelle en ait la volonté (je crois même que c'est le contraire, à voir sa composition sociologique). Et je me dis que, même si elle en avait la volonté, elle serait épouvantablement entravée pour faire passer celle-ci de la virtualité conceptuelle dans la réalité sonnante et trébuchante.

Ce qu'il faudrait faire ? Tous les gens en "haut-lieu" le savent, mais freinent des quatre fers et n'en veulent à aucun prix : poser des limites à la voracité des puissants, corriger les inégalités en redistribuant plus équitablement les richesses produites et instaurer un système économique favorisant la justice sociale. Comment ? Les irresponsables le savent, mais freinent des quatre fers et n'en veulent à aucun prix : imposer des règlements à la finance et aux échanges économiques, et puis revenir à l'authentique impôt progressif, celui où tout le monde contribue au budget de l'Etat, en fonction de ses moyens. Plus je possède, plus je suis redevable. J'entendais Cohn-Bendit dire que, dans les années 1920, Ford concevait une échelle des revenus allant grosso modo de 1 à 7, et il semblait scandalisé (mais sans en tirer les conséquences) qu'elle s'étende aujourd'hui de 1 à 3000. Ce fait ahurissant devrait paraître totalement inadmissible aux yeux des gens raisonnables.

Le surgissement des gilets jaunes dans le paysage n'a selon moi pas grand-chose de politique : son origine se situe dans la mécanique qui produit l'appauvrissement du plus grand nombre. Les gens ordinaires n'en peuvent plus de sentir le nœud coulant se resserrer sur leur cou. Les difficultés rencontrées au quotidien par les gens ordinaires pour mener une vie normale ont une cause principale qui surpasse toutes les autres : les conditions concrètes faites à la grande majorité par le char d'assaut ultralibéral. C'est la mécanique implacable du système économique à la sauce ultralibérale qui a produit le gilet jaune.

La seule chose qui serait en mesure de calmer amertume et colère face aux difficultés croissantes de la vie quotidienne, ce serait qu'il annonce un vaste programme de redistribution des richesses qui soit plus juste. Mais c'est ce dont il ne veut à aucun prix.

Emmanuel Macron n'a plus rien à dire aux gens ordinaires.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : une fois faite cette analyse, reste une question : comment on fait pour changer le système ? Et là, c'est loin d'être gagné.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journalistes, politique, france, gilets jaunes, emmanuel macron, gérard collomb, ministère de l'intérieur, macron démission, nicolas sarkozy, françois hollande, macron peter pan, macron l'enfant-roi, carte judiciaire de la france, rgpp, renseignements généraux, dst, dgsi, mariage homosexuel, france culture, du grain à moudre, hervé gardette, jean-dominique merchet, marc endeweld, économie ultralibérale, margaret thatcher, alain supiot, la gouvernance par les nombres, justice sociale, darwinisme social, christine ockrent, daniel cohn-bendit, christopher lasch, la révolte des élites, journal le monde, le monde diplomatique, alain bertho, impôt progressif, ford, team manager, start up nation

lundi, 10 décembre 2018

CE QUE ME DIT LE GILET JAUNE !

Journalistes, commentateurs professionnels, intellos, voire politiciens, tout le monde pense quelque chose du mouvement des gilets jaunes. Et que ça te dissèque l'événement, et que ça te décortique ses significations multicouches et que ça te propose des analyses plus pertinentes les unes que les autres. Au point qu'on ne sait plus où donner de la cervelle pour enregistrer le Niagara des propos.

En face, je veux dire dans la citadelle tenue par les troupes de choc du "team manager" de la "start-up nation" Emmanuel Macron, on est tétanisé, on pète de trouille et on ne sait plus quoi faire. Entre parenthèses, il y en a un qui doit se sentir soulagé d'avoir quitté le rafiot et de ne pas avoir à gérer la situation – je veux dire à manier le baril de poudre –, c'est notre merdelyon Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur.

Comme tout le monde, j'ai évidemment ma petite idée sur la question. Dans la bouche des "gilets jaunes", pour dire vrai, j'ai entendu toutes sortes de choses, j'ai même entendu tout et son contraire. J'ai même entendu l'un d'eux parler de "complot sioniste" (je crois que c'était un "fesse-bouc live"). Autant dire n'importe quoi, et mieux vaut ne pas se demander de quelle matière est faite la cervelle de l'auteur de la formule.

J'ai aussi lu de très savantes analyses du phénomène, où les auteurs y vont allègrement avec le "name dropping", où l'on retrouve toutes sortes de penseurs, théoriciens ou philosophes, et toutes sortes de "grilles de lecture". Je ne me hasarderai pas à de telles altitudes : je suis un citoyen parmi d'autres, et je resterai à hauteur d'homme ordinaire. Je veux juste dire ici ce que je crois qu'il faut retenir.

Je passe sur les appels à "Macron démission" et autres slogans comminatoires. Ce qui s'est passé, selon moi, est la réaction normale de toute une population à l'application féroce du programme voulu et déjà mis en oeuvre par Macron. Que veut ce monsieur ? Je crois qu'il veut que la France reste dans le peloton de tête des nations du monde, et c'est tout à son honneur, du moins apparemment. Mais à quel prix ? Mais dans quel monde ? Mais avec quelle méthode ? C'est là que ça coince salement. Monsieur Macron semble ne connaître qu'une "mondialisation heureuse". Quant à la méthode, rien d'autre que la cravache.

Or Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées qui vient de publier Qu'est-ce qu'un Chef ?, vient de déclarer (France Culture, bien sûr) qu'un chef, ça commence par concevoir (le but, la stratégie, la tactique, ...), puis il prend des décisions (il donne des ordres), mais ensuite, il a pour obligation de convaincre « les yeux dans les yeux » ses subordonnés. Car quand il dira « En avant ! », il faut que ça suive derrière. Et cela n'est possible que s'il a su inspirer confiance à toute sa "chaîne de commandement".

33'38"

A cet égard, on peut dire que monsieur Macron n'est pas un chef. Il ne suffit pas d'avoir le menton : encore faut-il avoir les épaules et le savoir-faire.

La stature "jupitérienne" et "verticale" qu'il a prétendu se donner suffisait, pensait-il, à le revêtir de l'autorité nécessaire pour tout faire passer, avec passage en force si nécessaire. Après le "petit caporal" (Sarkozy) et le sous-chef de bureau (Hollande), les Français ont élu Peter Pan, l'enfant-roi qui prend ses désirs pour des réalités. Sarkozy y allait au bulldozer (carte judiciaire de la France, RGPP, fusion des RG et de la DST, intervention en Libye, ...). Hollande, incarnation parfaite de l'indécision et de l'appel désespéré à la "synthèse", entre autres babioles que ses thuriféraires tiennent mordicus à porter à son crédit, aura attaché son nom à une réforme scandaleuse qui a déclenché une guerre civile "de basse intensité" : l'instauration du mariage homosexuel.

Macron, maintenant. Qu'est-ce qu'il veut faire ? C'est tout à fait clair, il l'a dit en 2015 à un journaliste (je ne sais plus si c'est à Jean-Dominique Merchet ou à Marc Endeweld, invités mercredi 5 décembre sur France Culture dans un numéro passionnant de l'émission Du grain à moudre d'Hervé Gardette, série "colère jaune") : « Je veux en finir avec le modèle social français ». Pourquoi ? La réponse est évidente : le modèle social français, c'est plein de sacs de sable dans les rouages de l'économie ultralibérale.

Pour Macron, le sable, ici, est haïssable, juste bon pour faire du béton ou pour se dorer le cuir : il faut mettre de l'huile, ce qui veut dire déréglementer à tout va, pour "libérer les énergies". En français : lâcher la bride à la "libre entreprise" pour qu'elle puisse courir grand train. La grande affaire, c'est d'adapter la France au monde tel qu'il est, c'est-à-dire à la concurrence généralisée, à la compétition sans limite. Traduction : entrer dans la guerre de tous contre tous, et dans la vente aux enchères inversées de la force de travail, où c'est celui qui demande le salaire le plus bas qui emporte le droit de travailler. Car la France d'Emmanuel Macron (je veux dire l'image qu'il s'en fait dans sa trop grosse tête), c'est une machine efficace, productive, compétitive, concurrentielle et (surtout) rentable.

Ce qui va avec, c'est, par exemple, tout le modèle anglo-saxon des relations sociales : primauté absolue de l'individu (Thatcher disait qu'elle ne savait pas ce qu'est une société : elle ne voyait que des "collections d'individus"), et remplacement sauvage de la Loi, surplombante et à laquelle tout le monde sans distinction est contraint de se soumettre (cf. les travaux d'Alain Supiot, moi j'appelle ça une arme contre les injustices et les inégalités) par le Contrat, ce mode de relation entre les gens où peut enfin s'épanouir pleinement ce que préfèrent en général les puissants : le rapport de forces. Les corollaires de ce modèle sont inéluctables : 1 - une forme inquiétante de darwinisme social, où ne survivent que les plus costauds ou les plus malins ; 2 - la montée exponentielle des inégalités au sein des sociétés.

Qui manifeste ? On commence à en avoir une idée. Beaucoup de gens n'avaient jamais fait entendre leur voix dans la rue, ne s'étaient jamais exprimées en public. C'en est au point que je me demande si ce n'est pas ça que les journalistes ont l'habitude de désigner sous l'expression générique "Majorité silencieuse". Il faudrait aussi leur demander s'ils votent régulièrement aux élections, car je me demande aussi si on ne trouve pas dans leurs rangs beaucoup d'abstentionnistes.

Un des aspects les plus étonnants selon moi du mouvement des gilets jaunes, c'est qu'on entend monter un puissant chant des profondeurs : nous voulons plus de justice sociale. Mais attention, pas de ces petites inégalités catégorielles et sociétales dénoncées par ce qu'il est convenu d'appeler des minorités tatillonnes et punitives (femmes, homosexuels, juifs, noirs, arabes, musulmans, ...), mais la grande injustice économique que constitue la confiscation des richesses par une minorité de rapaces insatiables, au détriment de l'énorme majorité des citoyens ordinaires. C'est l'économiste de l'OFCE Mathieu Plane qui parle d' « affaissement généralisé du niveau de vie » (je ne sais plus quel jour autour de 13h10 sur l'antenne de France Culture) : je peux dire que je le sais par expérience.

Quand j'entends des intellos estampillés, des journalistes institutionnels (tiens, au hasard, Christine Ockrent, que j'ai récemment entendue parler dans le poste) ou des irresponsables politiques appeler les gilets jaunes à la concertation et au débat, quand j'entends Daniel Cohn-Bendit les inciter à présenter des candidats aux élections européennes à venir, je reste confondu de stupéfaction : ces gens-là n'ont strictement rien compris à l'événement qui leur pète à la figure, et ils n'ont aucune idée de la réalité de l'existence quotidienne du commun des mortels. Je suis frappé par ce refrain obstiné du mouvement, qui réclame davantage de justice sociale.

Les revendications hétéroclites, les manifestants qui refusent d'avoir des représentants, tout cela a une signification : ce qui se manifeste avec brutalité sous l’œil gourmand des médias, ce n'est pas une catégorie bien définie, c'est tout simplement LA SOCIÉTÉ. Qui n'en peut plus. Les Français d'en haut peuvent bien parler du "vivre ensemble", de "refaire société" ou de "retisser l'unité nationale" (Edouard Philippe, hier), ils n'ont pas la moindre idée de ce que signifient les mots qu'ils prononcent. Ils ne savent pas ce que c'est, une "société" : ils ont les moyens d'acheter les services dont ils ont besoin. Ils parlent de "solidarité", mais dans leur tête, c'est bon pour les autres. Ils ont fait sécession, comme le disait Christopher Lasch dès 1994 dans La Révolte des élites. Et comme l'écrivait à peu près à la même époque Le Monde diplomatique : "Les riches n'ont plus besoin des pauvres".

Une des idées à peu près sensées qui me soit parvenue, c'est sous la plume d'Alain Bertho, anthropologue (mais je ne lui en veux pas) : si des gens ordinaires, "intégrés" et sans casier judiciaire sont venus en découdre avec l'ordre établi (avec la correctionnelle sur la ligne d'arrivée), ce n'est pas du tout parce qu'ils n'ont pas les mots pour s'exprimer, c'est qu'ils n'ont plus d'interlocuteurs.

Il n'y a personne en haut lieu, quelles que soient toutes les déclarations la main sur le cœur, pour consentir à leur parler vraiment, à les prendre en compte, à tenir compte dans la réalité et très concrètement de leurs problèmes, à prendre des décisions qui leur rendent la vie moins difficile. Les gilets jaunes ont parfaitement compris qu'ils n'ont plus personne en face à qui parler. Ce qu'il faut, ce n'est certainement pas un "Grenelle" de plus. Non, pas de discussion, pas de concertation, pas de négociation, pas de dialogue, pas de "conférence sociale". Rien de tout ça. Les gilets jaunes n'ont aucun programme, aucune ambition politique, aucune proposition, et pour une raison simple : ils subissent, ils ont de plus en plus de mal à "joindre les deux bouts", et ils en ont assez. Il y a peut-être une revendication commune, et une seule, c'est de ne plus avoir autant de mal à finir le mois. C'est juste ça qu'ils disent.

Ce qu'il faudrait faire ? Tous les gens du "haut-lieu" le savent, mais freinent des quatre fers et n'en veulent à aucun prix : poser des limites à la voracité des puissants, corriger les inégalités en redistribuant plus équitablement les richesses produites et instaurer un système économique favorisant la justice sociale. Comment ? Les irresponsables le savent, mais freinent des quatre fers et n'en veulent à aucun prix : imposer des règlements à la finance et aux échanges économiques, et puis revenir à l'authentique impôt progressif, celui où tout le monde contribue au budget de l'Etat, en fonction de ses moyens. Plus je possède, plus je suis redevable. J'entendais Cohn-Bendit dire que, dans les années 1920, Ford concevait une échelle des revenus allant grosso modo de 1 à 7, et il semblait scandalisé (mais sans en tirer les conséquences) qu'elle s'étende aujourd'hui de 1 à 3000. Ce fait ahurissant devrait paraître totalement inadmissible aux yeux des gens raisonnables.

Le surgissement des gilets jaunes dans le paysage n'a selon moi pas grand-chose de politique : son origine se situe dans la mécanique qui produit l'appauvrissement du plus grand nombre. Les gens ordinaires n'en peuvent plus de sentir le nœud coulant se resserrer sur leur cou. Les difficultés rencontrées au quotidien par les gens ordinaires pour mener une vie normale ont une cause principale qui surpasse toutes les autres : les conditions concrètes faites à la grande majorité par le char d'assaut ultralibéral.

La seule chose qui serait en mesure de calmer amertume et colère face aux difficultés croissantes de la vie quotidienne, ce serait qu'il annonce un vaste programme de redistribution des richesses qui soit plus juste. Mais c'est ce dont il ne veut à aucun prix.

Emmanuel Macron n'a plus rien à dire aux gens ordinaires.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : une fois faite cette analyse, reste une question : comment on fait ? Et là, c'est loin d'être gagné.

Ajouté le 11 décembre : et ce n'est pas le propos tenu hier soir par le président qui va me faire changer d'avis.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : journalistes, politique, france, gilets jaunes, emmanuel macron, gérard collomb, ministère de l'intérieur, macron démission, nicolas sarkozy, françois hollande, macron peter pan, macron l'enfant-roi, carte judiciaire de la france, rgpp, renseignements généraux, dst, dgsi, mariage homosexuel, france culture, du grain à moudre, hervé gardette, laurent cappelletti, jean-françois amadieu, économie ultralibérale, margaret thatcher, alain supiot, la gouvernance par les nombres, justice sociale, darwinisme social, christine ockrent, daniel cohn-bendit, christopher lasch, la révolte des élites, journal le monde, le monde diplomatique, alain bertho, impôt progressif, ford

mardi, 08 mai 2018

LE MONDE DANS UN SALE ÉTAT

4 juin 2016

4 juin 2016

1

Je ne sais pas si Paul Jorion[1] a raison quand il parle d’un « effondrement général » de l’économie, de l’extinction prochaine de l’espèce humaine et de son remplacement par une civilisation de robots indéfiniment capables de s’auto-engendrer et de s’auto-régénérer. Sans être aussi radical et visionnaire, je me dis malgré tout que la planète va très mal, et que l’espèce qui la peuple, la mange et y excrète les résidus de sa digestion, est dans un sale état.

Beaucoup des lectures qui sont les miennes depuis quelques années maintenant vont dans le même sens. Pour ne parler que des deux ans écoulés, qu’il s’agisse

1 - du fonctionnement de l’économie et de la finance mondiales (Bernard Maris[2], Thomas Piketty[3], Paul Jorion[4], Alain Supiot[5], Gabriel Zucman[6]) ;

2 - de la criminalité internationale (Jean de Maillard[7], Roberto Saviano[8]) ;

3 - des restrictions de plus en plus sévères apportées aux règles de l’état de droit depuis le 11 septembre 2001 (Mireille Delmas-Marty[9]) ;

4 - de la destruction de la nature (Susan George[10], Naomi Oreskes[11], Fabrice Nicolino[12], Pablo Servigne[13], Svetlana Alexievitch[14]) ;

5 - de l’état moral et intellectuel des populations et des conditions faites à l’existence humaine dans le monde de la technique triomphante (Hannah Arendt[15], Jacques Ellul[16], Günther Anders[17], Mario Vargas Llosa[18], Guy Debord[19], Philippe Muray[20], Jean-Claude Michéa[21], Christopher Lasch[22]),

[Aujourd'hui (8 mai 2018), j'ajouterais la littérature, avec évidemment Michel Houellebecq en tête de gondole, mais aussi la bande dessinée : j'ai été frappé récemment par l'unité d'inspiration qui réunit Boucq (Bouncer 10 et 11) ;

Derrière son drôle de masque, la dame à l'arrière-plan, dirige un clan d'amazones impitoyables, qui capturent toutes sortes d'hommes pour qu'ils les fécondent, et pour leur couper la tête juste après l'acte. Et ce n'est que l'une des nombreuses joyeusetés rencontrées.

Hermann (Duke 2) ;

Yves Swolfs (Lonesome 1) ;

et d'autres dans un déluge de sang, de violence, de cruauté gratuite et de bassesse dont j'ai bien peur que, sous le couvert de la fiction et du western, ils nous décrivent, avec un luxe de détails parfois à la limite de la complaisance, ce que certains philosophes et sociologues appellent un très actuel "grand réensauvagement du monde". La représentation de plus en plus insupportable et violente d'un monde fictif (je pense aussi à certains jeux vidéos) n'est-elle pas un reflet imaginaire d'une réalité que nos consciences affolées refusent de voir sous nos yeux ?]

quand on met tout ça bout à bout (et ça commence à faire masse, comme on peut le voir en bas de page), on ne peut qu'admettre l’incroyable convergence des constats, analyses et jugements, explicites ou non, que tous ces auteurs, chacun dans sa spécialité, font entendre comme dans un chœur chantant à l’unisson : l’humanité actuelle est dans de sales draps. Pour être franc, j’ai quant à moi peu d’espoir.

D’un côté, c’est vrai, on observe, partout dans le monde, une pullulation d’initiatives personnelles, « venues de la société civile », qui proposent, qui essaient, qui agissent, qui construisent. Mais de l’autre, regardez un peu ce qui se dresse : la silhouette d’un colosse qui tient sous son emprise les lois, la force, le pouvoir, et un colosse à l’insatiable appétit. On dira que je suis un pessimiste, un défaitiste, un lâche, un paresseux ou ce qu’on voudra pourvu que ce soit du larvaire. J’assume et je persiste. Je signale que Paul Jorion travaille en ce moment à son prochain ouvrage. Son titre ? Toujours d’un bel optimisme sur l’avenir de l’espèce humaine : Qui étions-nous ?

Car il n’a échappé à personne que ce flagrant déséquilibre des forces en présence n’incite pas à l’optimisme. Que peuvent faire des forces dispersées, éminemment hétérogènes et sans aucun lien entre elles ? En appeler à la « convergence des luttes », comme on l’a entendu à satiété autour de « Nuit Debout » ?

[8 mai 2018. Tiens, c'est curieux, voilà qu'on entend depuis des semaines et des semaines la même rengaine de l'appel à la convergence des luttes. C'est un mantra, comme certains disent aujourd'hui : une formule magique. Ce qu'on observe dans certains cercles contestataires, c'est plutôt la convergence des magiciens, sorciers, faiseurs-de-pluie et autres envoûteurs : ils dansent déjà en rond en lançant les guirlandes de leurs grandes idées et des incantations incantatoires autour du futur feu de joie qu'ils allumeront un de ces jours dans les salons dorés des lieux de pouvoir. Eux-mêmes y croient-ils ?]

Allons donc ! Je l’ai dit, les forces adverses sont, elles, puissamment organisées, dotées de ressources quasiment inépuisables, infiltrées jusqu’au cœur des centres de décision pour les influencer ou les corrompre, et défendues par une armada de juristes et de « think tanks ».

Et surtout, elles finissent par former un réseau serré de relations d’intérêts croisés et d’interactions qui fait système, comme une forteresse protégée par de puissantes murailles : dans un système, quand une partie est attaquée, c’est tout le système qui se défend. Regardez le temps et les trésors d’énergie et de persévérance qu’il a fallu pour asseoir l’autorité du GIEC, ce consortium de milliers de savants et de chercheurs du monde entier, et que le changement climatique ne fasse plus question pour une majorité de gens raisonnables. Et encore ! Cela n’a pas découragé les « climato-sceptiques » de persister à semer les graines du doute.

C’est qu’il s’agit avant tout de veiller sur le magot, n’est-ce pas, protéger la poule aux œufs d’or et préserver l’intégrité du fromage dans lequel les gros rats sont installés.

Voilà ce que je dis, moi.

[1] - Le Dernier qui s’en va éteint la lumière, Fayard, 2016.

[2] - Houellebecq économiste.

[3] - Le Capital au 21ème siècle.

[4] - Penser l’économie avec Keynes.

[5] - La Gouvernance par les nombres.

[6] - La Richesse cachée des nations.

[7] - Le Rapport censuré.

[8] - Extra-pure.

[9] - Liberté et sûreté dans un monde dangereux, Seuil, 2010.

[10] - Les Usurpateurs.

[11] - N.O. & Patrick Conway, Les Marchands de doute.

[12] - Un Empoisonnement universel.

[13] - P.Servigne. & Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer.

[14] - La Supplication.

[15] - La Crise de la culture.

[16] - Le Système technicien, Le Bluff technologique.

[17] - L’Obsolescence de l’homme.

[18] - La Civilisation du spectacle.

[19] - Commentaire sur La Société du spectacle.

[20] - L’Empire du Bien, Après l’Histoire, Festivus festivus, …

[21] - L’Empire du moindre mal.

[22] - La Culture du narcissisme, Le Moi assiégé.

09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabrice nicolino, lettre à un paysan sur le vaste merdier, paul jorion, bernard maris, thomas piketty, alain supiot, gabriel zucman, jean de maillard, roberto saviano, mireille delmas-marty, susan george, naomi oreskes, pablo servigne, hannah arendt, jacques ellul, günther anders, mario vargas llosa, guy debord, philippe muray, jean-claude michéa, christopher lasch, houellebecq économiste, les marchands de doute, l'obsolescence de l'homme, la société du spectacle, festivus festivus, bande dessinée, hermann duke, boucq bouncer, yves swolfs lonesome, michel houellebecq

vendredi, 04 mai 2018

LA GOUVERNANCE PAR LES NOMBRES 2

10 septembre 2015

10 septembre 2015

J'ai lu La Gouvernance par les nombres, d'Alain Supiot, professeur au Collège de France. J'en étais resté au "délabrement des institutions", qu'elles soient nationales ou internationales. C'est-à-dire à la déliquescence progressive de la notion de Loi (s'imposant d'en haut à tous de manière égale), au profit de celle de Contrat (horizontalité, bilatéralisme et rapport de forces : c'est le plus fort qui gagne ; mais depuis Le Livre des ruses, on sait qu'il n'y a pas que de la force dans le rapport de forces).

2/2

Qu’est-ce qu’une « institution » ? La structure qui organise la vie commune et en fixe les règles. Chacune est spécialisée dans un domaine. En gros, la justice, la santé, la politique, l’éducation, la protection sociale … En gros, tout ce qui fait ce qu'on appelle une Société, qui lie les individus par un certain nombre de relations et qui encadre la vie de la collectivité dans un certain nombre de règles. Une institution est un facteur de stabilité et de cohésion. Elle sert de point de repère. Inutile de dire que le « délabrement » n’annonce rien de bon, et que la déliquescence qui touche les institutions risque bien d'annoncer celle de la Société. Le « délabrement » annonce l’affaissement de l’Etat, cette instance « verticale » dont les lois permettent à tous les individus d’une population d’être logés à même enseigne sur le plan du droit.

Alain Supiot montre ce que veut dire le passage du « gouvernement par les lois » (principe admis comme venu d’en haut : d’un dieu ou d’une « volonté générale » définissant le « bien commun ») à la « gouvernance par les nombres » (pour résumer : toute relation humaine est fondée sur des éléments négociables) : « On n’attend plus des hommes qu’ils agissent librement dans le cadre des bornes que la loi leur fixe, mais qu’ils réagissent aux multiples signaux qui leur parviennent pour atteindre les objectifs qui leur sont fixés [sous-entendu : par contrat] ». Non plus une Société, mais un « marché total, peuplé de particules contractantes n’ayant entre elles de relations que fondées sur le calcul d’intérêt ». Cette façon de concevoir le collectif, Susan George l’appelle « liberté pour les loups ». A bon entendeur.

A cette façon de s’entendre politiquement pour définir les contours d’une autorité surplombante qui s’impose à tous indistinctement (la Loi, la volonté générale, si je ne m’abuse), s’est substituée l’instrumentalisation de la Loi entre les mains d’un pouvoir, qui n’est plus référé à autre chose que lui-même. La Loi elle-même est devenue un instrument destiné à renforcer un pouvoir, au détriment de l’autorité (deux notions qu’il ne faut pas confondre, cf. Hannah Arendt). Plus rien ne "fait autorité" pour cimenter une collectivité. Une telle population est faite d'individus de moins en moins liés à une totalité.

Alain Supiot parle de l’humilité des législateurs de l’antiquité : ils voulaient des lois en tout petit nombre. Et des lois simples, donc courtes. De plus, ils recommandaient aux générations à venir de n’y toucher, de ne les modifier qu’en prenant d’extrêmes précautions, et seulement en cas de nécessité absolue. Nicolas Sarkozy et François Hollande devraient en prendre de la graine, eux qui bâclent des lois à la petite semaine et à toute vitesse, souvent obèses, au moindre frémissement des faits divers. Trop de lois, et des lois à n’importe quel propos, rien de tel pour disqualifier la notion même de loi.

En théorie, gouverner revient à maintenir la cohésion (l’harmonie) du corps social, et non à parer au plus pressé ou naviguer à vue : « Dire qu’un gouvernement est représentatif, c’est dire que les gouvernés peuvent "s’y reconnaître" ». Or on est passé d’une sorte de « poétique du gouvernement » (p.28) à la recherche d’une « machine à gouverner ». Ce n’est pas d’hier, mais la tendance se précise et devient de plus en plus prégnante. Simplement, la conception d’une sorte de mécanisme d’horlogerie (du moyen âge au Léviathan de Hobbes) a été remplacée par la structure réticulaire élaborée sur le modèle de la cybernétique.

L'apparition dans le langage courant du terme "numérisation" est un révélateur lumineux de l'inexorable processus menant à la "gouvernance par les nombres". Au niveau du quotidien, je pense à l'obsession qui semble guider tous les hauts responsables (politiques, économiques, administratifs, ...) vers un Graal : la "dématérialisation", c'est-à-dire la généralisation du numérique jusque dans les gestes les plus quotidien (en passant, je m'amuse beaucoup à la caisse de magasins de plus en plus nombreux, de voir l'empressement des clients à user pour payer de leur carte bleue dite "sans contact" mais qu'ils posent quand même sur la machine, sans voir de contradiction).

L’effet de la mise en réseau et de la programmation informatique est d’abolir en apparence la relation hiérarchique dans le travail, et de faire émaner la tâche de la tâche elle-même, comme une pure et simple nécessité : le travailleur devient un rouage dans la machine. Il n’est plus le Charlot de la déshumanisation mécanique du travail dans Les Temps modernes, dévoré par celle-ci, mais un objet interchangeable. Une pièce de rechange, si vous voulez.

La fin du livre évoque les conséquences de cette évolution générale des relations humaines dans ce système économique qui exacerbe l’exigence de rentabilité et de productivité. Alain Supiot voit dans la disparition de la Loi au profit du contrat (il parle du « dépérissement de l’Etat ») la promotion d’une nouvelle forme de féodalité.

Je crois qu’il a raison de parler de « liens d’allégeance » (entre individus, entre entreprises et entre Etats), mais j’aurais trouvé plus explicite et parlant de dire « vassalité ». L’allégeance manifeste une sorte de volonté du vassal de servir un suzerain en échange d’une protection. Or dans le système qui s’est mis en place, je ne vois pas où pourrait se situer une quelconque volonté, mais je peux me tromper.

Je pense par exemple aux liens qui existent entre l’Europe et les Etats-Unis : qu’il s’agisse de l’attitude envers la Russie de Poutine ou des relations commerciales entre l’Etat américain et le continent européen, on peut nettement affirmer que ce dernier est à la remorque, obligé de suivre le grand « Allié ». Pour preuve l'amende d'1 milliard de dollars qui vient d'être infligée au Crédit Agricole parce que cette banque a eu le culot de commercer avec des pays placés sous embargo par les seuls Etats-Unis, au motif que les transactions étaient rédigées en dollars. C’est bien d’une vassalité qu’il s’agit, et qui ne résulte pas d’un choix ou d’une décision. C’est bien une telle vassalité que proclamait avec arrogance le titre français de l’ouvrage de Robert Kagan, La Puissance et la faiblesse (Plon, 2003).

Je n’en finirais pas d’énumérer les idées importantes soulevées par Alain Supiot dans La Gouvernance par les nombres, un livre qu’il faut lire impérativement. Je finirai sur la conséquence ultime que laisse entrevoir la fin du règne d’une Loi surplombante qui s’impose à tous sans distinction et l’avènement de la « gouvernance par les nombres ». Si la Loi (principe d’ « hétéronomie ») n’est plus garante de ce qu’on appelle encore le « Bien commun », c’est toute la société qui se fragmente : « Une société privée d’hétéronomie est vouée à la guerre civile ».

Ce que la Commission européenne est en train de négocier avec les Etats-Unis en est un exemple archétypal. Car ce qui est en jeu, c’est la défaite de la souveraineté de ce qui reste de nos Etats : en cas de conflit entre ceux-ci et les grandes entreprises (Google, Monsanto, etc.), les USA voudraient bien que les Européens renoncent à recourir à la justice officielle et s’en remettent à un tribunal arbitral.

Quand on pense à ce qu’a donné l’arbitrage dans l’affaire Tapie, on devine ce que donnerait un arbitrage entre Monsanto (OGM, phtalates, etc.) et l’Etat français si celui-ci continuait à entraver les affaires du géant des biotechnologies. Monsanto ferait tout pour se faire payer lourdement le manque à gagner que des lois restrictives ou prohibitives auraient selon lui engendré. C’est la fin du Bien commun.

S’il n’y a plus de Bien Commun, il n’y a plus que des rapports de forces et des calculs d’intérêts. Cela fait-il une société ? Non.

S’il n’y a plus de Bien Commun, il n’y a plus de société.

Allons-y ! Continuons dans cette voie ! Supprimons la Loi ! Sacralisons le Contrat ! Contractualisons l'existence ! Individualisons à l'extrême les relations sociales ! Jetons le principe d'Egalité à la poubelle ! Tout est négociable ! Rétablissons les droits de la jungle : d'un côté le prédateur, de l'autre la proie !

Liberté pour les loups !

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alain supiot, la gouvernance par les nombres, collège de france, éditions fayard, naomi oreskes, susan george, fabrice nicolino, pablo servigne, paul valadier, thomas piketty, jean de maillard, roberto saviano, extra pure, gomorra, philippe muray, laurent joffrin, paul jorion, jacques ellul, le système technicien, journal le monde, pierre le hir, medef, alena, tafta, ttip, code du travail, nicolas sarkozy, françois hollande, charlie chaplin, les temps modernes charlot, robert kagan la puissance et la faiblesse, russie poutine, monsanto ogm

jeudi, 03 mai 2018

LA GOUVERNANCE PAR LES NOMBRES 1

9 septembre 2015

1/2

A force, d’une part, de suivre d’assez près l’actualité et d’entendre les discours, analyses et autres déclarations de responsables politiques, d’experts et de spécialistes de tout poil ; et d’autre part d'avoir lu un certain nombre d’ouvrages (Naomi Oreskes, Susan George, Fabrice Nicolino, Pablo Servigne, Paul Valadier, Thomas Piketty, Roberto Saviano, Jean de Maillard, Bernard Maris, Günther Anders, Jacques Ellul … : ce n’est pas ce qui manque, mais ce dont on est sûr, c'est que ce ne sont pas des « best-sellers ») qui parlent de l’état du monde (dans des domaines et avec des grilles de lectures très divers, ce qui renforce l'impression d'ensemble, accablante), je finis par ranger tout ce qui pense et qui « cause dans le poste » en deux catégories. On dira ce qu'on voudra, mais un peu de manichéisme aide à clarifier les problèmes et les idées. D'abord les couleurs, ensuite les nuances (et tant pis pour Verlaine et son "Art poétique").

Du côté du Mal, tout ce qui adhère béatement au monde tel qu’il va, que ce soit par foi, enthousiasme ou parce qu’il y a un bénéfice à en tirer ou un pouvoir à exercer (ça, c’est le « mainstream », et ça occupe le terrain, pousse-toi de là que je m'y mette) ; du coté du vrai et seul Bien, tout ce qui voit dans cette marche du monde une forme de « marche au supplice » (Berlioz), un cheminement vers la catastrophe annoncée (dans les médias, ça occupe le strapontin, là-bas, tout au fond de la salle). Le mensonge contre l’effort de vérité. Avec priorité massive au mensonge (langue de bois, baratin, pipeau, « storytelling » et compagnie).

D’un côté la pure et simple propagande produite par les adeptes et les adorateurs prosternés de « l’Empire du Bien » (Philippe Muray), les optimistes fanatiques, adulateurs du temps présent et apologistes serviles du « progrès de l’humanité » genre Laurent Joffrin ; de l’autre le dévoilement et la désintoxication, par les partisans de la lucidité, qui persistent à chercher, dans le magma contemporain, un sens à l’aventure humaine dans un système de plus en plus inhumain. Pris globalement, on est bien obligé de voir que le monde actuel, à beaucoup de points de vue, est dans un état inquiétant. Ceux qui refusent de le voir sont dans le déni du réel : faire de l'individu la base toutes les réflexions sur le monde contemporain, alors même que dans les faits il compte pour virgule de guillemet d'accent circonflexe, cela tient du cynisme le plus méprisant (de quel poids pèse un milliardième de vote dans l'élection du président de la Terre ?).

Je ne connaissais ni le nom de l'auteur, ni les ouvrages d’Alain Supiot. Un petit tour sur le blog de Paul Jorion m’a convaincu de lire La Gouvernance par les nombres (Fayard, 2015). A ceux qui, gavés des discours qui nous chantent les merveilles du monde à venir, veulent décaper le vernis rutilant dont cet horizon est dépeint, je conseille la lecture de ce bouquin. Ils y trouveront la substance du cours que Supiot a donné au Collège de France de 2012 à 2014. Pas à dire, c’est du solide. Mais ça réclame un effort.

Le titre peut sembler énigmatique. Peut-être « par les mathématiques » aurait-il été plus explicite (Condorcet – 1743-1794 – avait envisagé très sérieusement l’application des mathématiques à l’organisation de la société). Dans « nombres », il faut entendre toutes sortes de considérations fondées sur les données chiffrées, à commencer par le règne des statistiques (et autres indicateurs). L’auteur analyse l’évolution des activités humaines vues à travers le prisme de la quantité, de la quantification, du dénombrement. A travers ce prisme, rien de ce qui est humain n’échappe à l’évaluation chiffrée. Et ça fait très peur.

Car autant dire que Supiot examine une tendance de fond du monde actuel, qui enserre progressivement toute l’existence des individus, et dans la diversité de ses facettes. Mais aussi l’ensemble des individus : Alain Supiot décrit ce qu’il faut bien appeler un système, et un système à visée totale. Jacques Ellul avait décrit en son temps, dans une perspective voisine, Le Système technicien (Calmann-Lévy, 1977). Supiot s’efforce de nous éclairer sur l’avènement d’un autre système : le « Marché total » (p. 15). Et ça fait froid dans le dos, quand on sait ce qui se dissimule sous le mot « total ».

Remarquez que sur le fond, je n’ai pas appris grand-chose : il faut être aveugle pour ne pas voir que toutes sortes de menaces se font sentir depuis trois ou quatre décennies, qu’il s’agisse de la planète (voir l’article de Pierre Le Hir dans Le Monde (23-24 août) sur les maux qui affectent toutes les forêts, sans exception) ; des animaux terrestres ou marins (voir, toujours dans Le Monde (22 août) l’article montrant que l’homme est un prédateur jusqu’à quatorze fois plus gourmand que les prédateurs sauvages) ; de l’homme en personne (la liste est trop longue et s’allonge plusieurs fois par jour, il n’y a qu’à lire le journal). Que l’humanité va (mode indicatif, s’il vous plaît) vers le pire, on le savait un peu.

A cet égard, le livre d’Alain Supiot vaut confirmation de cette tendance de fond. Mais ce qu’il apporte de nouveau et de passionnant, c’est un angle d’attaque, une grille de lecture, tout cela dans une impeccable rigueur méthodologique, et avec une incroyable richesse conceptuelle et documentaire. Son « créneau » à lui se situe « au carrefour du droit, de l’anthropologie et de la philosophie » (rabat de couverture). Cela veut dire que l’ouvrage exige un lecteur volontaire, actif, éveillé, attentif et concentré. Au début, cette formule (« gouvernance par les nombres ») paraît fumeuse. Pas pour longtemps.

Dès l’introduction, il résume la problématique : « Le projet de globalisation est celui d’un Marché total, peuplé de particules contractantes n’ayant entre elles de relations que fondées sur le calcul d’intérêt. Ce calcul, sous l’égide duquel on contracte, tend ainsi à occuper la place jadis dévolue à la Loi comme référence normative ». Autrement dit, le système qui se met en place et qui tend de plus en plus à occuper tous les compartiments de l’existence humaine, dans le privé comme dans le public, substitue à la verticalité d’une Loi (Supiot appelle cela l’ « hétéronomie ») qui surplombe les hommes et s’impose également à tous, l’horizontalité du Contrat entre deux « particules » (le terme « particule » me paraît fort bien trouvé).

[Rien de plus américain dans l'esprit, comme le montrent les propos de l'artiste Kerry James Marshall dans l'émission La Grande Table d'Olivia Gesbert le 1 mai 2018 : d'après lui, tout ce qui doit guider l'individu est le calcul de ses intérêts. Rien de plus américain non plus, comme le montre la présidence de Donald Trump, avec les défis que celui-ci lance tous azimuts à la Chine, à la Corée, à l'Iran, à l'Europe même : venez vous mesurer avec moi dans une partie de bras-de-fer, on verra qui est le plus fort. Rien de plus américain que le "bilatéralisme", qui met aux prises deux adversaires (partenaires ? ennemis ? concurrents ?) et qui voit le plus fort gagner.]

Pour illustrer la chose, voir ce qui se passe en ce moment [2015] entre le gouvernement Valls-Hollande et le MEDEF de Gattaz autour de la réforme du Code du Travail (on prévoit de donner la priorité aux "accords de branche" ou aux "accords d'entreprise" sur le respect des normes légales contenues dans le Code du Travail, dont tout le monde s'entend pour dire qu'il est devenu "illisible"). Travailleurs, gare à vous !

Ce nouvel ordre des choses a été pensé, voulu et mis en œuvre par le monde anglo-saxon, disons par les Etats-Unis. Ceux-ci, en effet, préfèrent de très loin passer des accords bilatéraux (ALENA en 1994 avec le Canada et le Mexique, il n’y a qu’à voir le pauvre Mexique vingt ans après ; bientôt TAFTA avec l’Union Européenne, pauvre Europe, déjà que …), plutôt que de se soumettre à des traités contraignant toutes les nations du monde à se référer à des critères universels : il suffit de voir le nombre de traités internationaux que le Congrès US a refusé de ratifier.

[Je le répète : cette tendance américaine à donner la priorité absolue à la relation bilatérale (horizontalité et préférence pour le rapport de forces) et à disqualifier les instances juridiques internationales (verticalité : ONU, OMC, ...) est portée à son comble depuis l'élection de Donald Trump.]

Alain Supiot part d’un constat qui a de quoi effrayer : au lieu d’aller vers « l’avenir radieux prophétisé par les chantres de la fin de l’Histoire et de la mondialisation heureuse », le monde se trouve aujourd’hui face à des crises de toutes sortes (« Montée des périls écologiques, creusement vertigineux des inégalités, paupérisation et migrations de masse, retour des guerres de religion et des replis identitaires, effondrement du crédit, qu’il soit politique ou financier … ») : « Toutes ces crises s’enchevêtrent et se nourrissent les unes les autres comme autant de foyers d’un même incendie. Elles ont un facteur en commun : le délabrement des institutions, qu’elles soient nationales ou internationales ».

Nous voilà fixés.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alain supiot, la gouvernance par les nombres, collège de france, éditions fayard, naomi oreskes, susan george, fabrice nicolino, pablo servigne, paul valadier, thomas piketty, jean de maillard, roberto saviano, extra pure, gomorra, philippe muray, laurent joffrin, paul jorion, jacques ellul, le système technicien, journal le monde, pierre le hir, medef, alena, tafta, ttip, code du travail

mercredi, 08 février 2017

LES DEUX RÉALITÉS

Pour se faire une idée de l'état de santé du monde, il n'y a pas trente-six solutions : soit on regarde la situation qui est faite aux populations et aux individus, soit on se fie aux statistiques.

L'exemple de la Grèce est très parlant. Pour les "responsables" européens (le FMI aussi, quoiqu'il soit plus raisonnable, et demande l'annulation d'une partie de la dette grecque, ce que l'Europe germanisée refuse), la situation s'améliore quand les derniers chiffres publiés de la production et des exportations suivent une courbe ascendante (Brice Couturier sur France Culture) ; côté grec, les innombrables témoignages s’accumulent sur les difficultés de plus en plus insurmontables que des individus à bout de ressources rencontrent dans leur vie quotidienne pour se chauffer, se nourrir, joindre les deux bouts, simplement survivre.

D’un côté, les inflexibles créanciers qui n’imaginent pas ne pas voir revenir le plus minuscule des picaillons prêtés ; de l’autre, des personnes qui n'en peuvent mais, ayant cru pouvoir s’en remettre, pour la gestion des affaires du pays, à des gens responsables et qui, à l’arrivée, sont condamnées à payer les erreurs ou les brigandages de ceux-ci.