vendredi, 02 octobre 2015

SIMENON : QUELQUES MAIGRET

J’ai dit du mal de Maigret et de son inventeur, le docteur (ou commissaire, je ne sais plus) Georges Simenon. Et pourtant, paradoxe apparent, je les ai bien lus, ces dix-huit ou dix-neuf épisodes. Ça veut bien dire que je ne déteste pas tant que ça. Et c’est vrai. Je n’aurais pas dû en lire autant à la file, sans doute.

* La Patience de Maigret (Epalinges (Vaud), mars 1965)

Je me souviens d’avoir fait le pari, il fut un temps, d’avaler en file indienne les vingt épisodes de la série des Rougon-Macquart : ça m’a radicalement vacciné et définitivement guéri de l’ « émilezolite ». A force de lecture, le fil blanc des trucs, procédés, manies devient une véritable corde : j’avais l’impression de la sentir se resserrer sur mon cou.

* Maigret et le voleur paresseux (Noland (Vaud), janvier 1961)

L’esprit de système qui guidait l’auteur, l’aspect théorique et doctrinal de sa démarche me sont apparus en pleine lumière. L’avantage de la chose, c’est que j’ai décidé dès ce moment de fuir Emile Zola, et du même mouvement, tout ce qui pouvait ressembler à un roman à thèse. La littérature « à message », disons-le, est mauvaise, la plupart du temps.

* Maigret et les braves gens (Noland (Vaud), septembre 1961)

Je m'étais livré au même gavage avec les œuvres de Henri Bosco, mais là, rien à voir : si l’on repère quelques thèmes obsessionnels (l'ombre, le mystère pressenti, une obscure menace, ...), l’ensemble est somme toute bigarré, mais aussi et surtout, authentique, sincère, dépourvu de toute idée préconçue, de toute doctrine préalable. Chaque ouvrage était en quelque sorte le compte rendu d’une vraie recherche personnelle (Un Rameau de la nuit, Le Sanglier, ...), malgré ce que l’arrière-fond cosmique, païen, mystique, parfois illuminé pouvait parfois avoir d’horripilant (L'Antiquaire, Le Récif, ...).

* Maigret et le client du samedi (Noland (Vaud), février 1962)

Revenons à Simenon et, en particulier à Maigret. Je disais donc que l’auteur est un paresseux, qui s’épargne l’effort de creuser une idée quand elle est bonne. J’ai comparé avec ce qu’est Serge Gainsbourg dans le domaine de la chanson et de la variété, et je persiste : l’ensemble de ses chansons regorge d’idées formidables par leur originalité et leur diversité, mais il n’a jamais cherché à leur donner de l’ampleur en creusant ou développant la forme. Conforté par le succès, il s’est contenté d’aller à la facilité offerte par le contexte marchand et médiatique dans lequel il évoluait. Je me refuse à entrer dans la mythologie dont d’autres se sont complus à entourer, j’allais dire à nimber le personnage.

* Maigret et les témoins récalcitrants (Noland, Vaud, octobre 1958)

Simenon, c’est un peu la même chose : le succès, la facilité. Chaque aventure de son commissaire divisionnaire dépasse rarement les cent cinquante pages. Et de même que les chansons de Gainsbourg, Maigret n’est rien d’autre qu’un produit à consommer, à écouler sur un marché qui, à force de succès, s’est créé pour le voir s’écouler. On me dira ce qu’on voudra, sept jours pour écrire et quatre jours (voir illustration hier) pour réviser un chef d’œuvre, ça fait un tout petit peu léger. Les Maigret ne sont pas des chefs d'œuvre. On a la littérature qu'on mérite.

* Une Confidence de Maigret (Noland, Vaud, mai 1959)

On me dira que Le Père Goriot fut écrit en trois jours au château de Saché (dans la petite chambre, tout en haut), mais je rétorque que, et d’une, pour les trois jours, je demande à voir, et de deux, le bouquin de Balzac est d’une tout autre dimension romanesque et humaine : Rastignac, Vauquer, Vautrin, Goriot existent pleinement, alors que Maigret est un personnage « en creux », un personnage « en négatif ».

* Maigret aux Assises (Noland, Vaud, novembre 1959)

Il est vide. Il n’existe que comme une fonction. Une somme d'habitudes, si l'on veut. Le lecteur n’en a rien à faire de sa psychologie, de son histoire personnelle, de la façon dont son existence s’est construite. Comme Tintin, Maigret est un personnage « une fois pour toutes », monolithique, disons-le : un stéréotype. Dès son apparition, Maigret est un gros flic spongieux de toute éternité.

* Maigret et les vieillards (Noland, Vaud, juin 1960)

On me dira : mais pourquoi le lire, s’il en est ainsi ? Eh bien c’est très simple : il m’a été donné d’hériter la collection complète publiée autrefois par les éditions Rencontre, et je n’ai qu’à donner un coup de pioche dans le gisement pour en voir surgir un, prêt à l’emploi. Vingt-huit tomes de Maigret, soit quatre-vingt-trois romans (j’ai à ce jour parcouru la petite moitié du trajet, quant à la seconde, on verra à la prochaine crise de flemme) auxquels s’ajoutent trois volumes de nouvelles. Je n’ai encore ouvert aucun des quarante-quatre volumes d’ « autres » romans.

* Maigret s’amuse (Golden Gate, Cannes (Alpes-Maritimes, septembre 1956)

Et puis, il y a une autre raison : j’ai fait dans les temps récents quelques lectures que je qualifierai volontiers d’exigeantes, voire austères (Piketty, Jorion, Günther Anders,...), et que la contention, fût-elle intellectuelle, est possible, à condition que l’esprit sorte de temps à autre en récréation, comme on descend taper dans un ballon dans la cour de l’école après la classe.

* Maigret voyage (Noland Vaud, août 1957)

Alors oui, un Simenon fait figure de passe-temps, comme une tranche de détente entre deux tranches de stress. Une récréation.

* Les Scrupules de Maigret (Noland, Vaud, décembre 1957)

Un pis-aller. Un "faute-de-mieux". Et pourquoi pas, une solution de facilité.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, littérature française, commissaire maigret, georges simenon, émile zola, rougon-macquart, henri bosco, bosco l'antiquaire, bosco le récif, serge gainsbourg, le père goriot, honoré de balzac, château de saché, rastignac, vautrin, tintin, thomas piketty, maigret s'amuse, maigret voyage, maigret et les vieillards, maigret aux assises, une confidence de maigret, maigret et les témoins récalcitrants, maigret et le client du samedi, maigret et les braves gens, maigret et le voleur paresseux, la patience de maigret

dimanche, 22 mars 2015

ENCORE MODIANO

J’avais acheté L’Herbe des nuits à parution. C’était en 2012, dans l’élan qui m’avait fait lire plusieurs Modiano à la file. Je viens juste de le lire. Le dernier paru, Pour que tu ne te Perdes pas dans le quartier, c’était juste avant la consécration par le prix Nobel. J'en ai parlé ici les 31 décembre et 1 janvier derniers.

J’avais acheté L’Herbe des nuits à parution. C’était en 2012, dans l’élan qui m’avait fait lire plusieurs Modiano à la file. Je viens juste de le lire. Le dernier paru, Pour que tu ne te Perdes pas dans le quartier, c’était juste avant la consécration par le prix Nobel. J'en ai parlé ici les 31 décembre et 1 janvier derniers.

Si j'ai tardé à l'évoquer, c'est que mon intérêt pour Modiano, s'il ne s'était pas tout à fait éteint, peut-être avait-il tiédi. L'attribution du Nobel a, disons, réchauffé ma curiosité. Je ne regrette jamais d'avoir lu un livre, même quand j'en sors frustré. Quand j'arrête la lecture en cours de route, c'est que le livre m'a mis en colère, ou alors m'est tombé sur l'ongle incarné (trop lourd, sans doute : je parle du "poids" du livre).

Les prix littéraires, soit dit entre nous, je n’en pense rien, tant la valeur d’un livre ou d’un écrivain me semble incommensurable à sa reconnaissance officielle par une assemblée pontificale, quelle qu’elle soit. Un rite d'autocélébration, en quelque sorte. Une ambiance du genre « Bienvenue au club ! ».

De toute façon, ce qu'on appelle "Grand Prix", vous savez, ces récompenses célébrant les "talents", surtout quand on navigue en milieu littéraire, poétique ou artistique (en gros, ce qu'on appelle les "Affaires Culturelles"), ne sont que des moyens pour une classe dominante de faire passer, en direction des classes dominées, un message du genre : « Vous voyez bien, quand on veut, on peut y arriver ! ». En même temps que ça renforce la légitimité de l'ordre établi (fonction réelle de l'arrosage saisonnier à la Légion d'honneur). Avec ça, je passerai peut-être pour un bolchevique.

Quand on veut, on peut ! Voilà bien un refrain que je hais, un refrain qui sent son moralisme archéo-chrétien, et même pas très catholique. Machine à culpabiliser. Parlez-en au chômeur du coin, qui se heurte aux portes closes de la raréfaction du travail et à qui des Sarkozy viennent faire la leçon : si tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas ! C'est de ta faute ! Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même ! On va te couper les vivres !

Conclusion, en effet : quand on n'y arrive pas, c'est qu'on ne le mérite pas. Modiano, au Nobel, rachète heureusement sa soumission à ce protocole "chez les puissants" par une maladresse existentielle à peu près pathologique, qui ressemble d'assez près à sa littérature, preuve d'une sincérité impossible, je crois, à contrefaire. Si c'était "joué", il serait vraiment très salaud. Parce que, franchement, l'expression « une maladresse existentielle pathologique », ça ressemble d'assez près à une analyse littéraire de l'oeuvre de Patrick Modiano, vous ne trouvez pas ?

Patrick Modiano ressemble juste à l’idée que je me fais du véritable écrivain : celui qui est capable de créer un univers reconnaissable à quelques traits, de la même manière qu'on sait, après deux mesures, qu’on entend « du Chopin » ou, à la translucidité d'une main d'enfant devant la flamme d'une bougie, que l’on contemple « un Georges de La Tour ».

Ce n’est pas une raison pour avaler tous les titres de l’écrivain en file indienne. Pour Chopin, c'est la même chose : pas besoin d'aligner sur la platine les 12 CD de l'intégrale chronologique des œuvres pour piano seul de Frédéric Chopin par Abdel Rahman El Bacha. On sait déjà.

La seule expérience que j’ai faite de cette « méthode », ce fut avec l’œuvre de Henri Bosco, qui, en dehors de deux ou trois titres, n’a plus de secrets pour moi. Pardon : "la seule", c'est inexact : j'ai aussi fait ça avec les Rougon-Macquart (ce qui, entre parenthèses, m'a guéri de la Zola-rziose).

J’ai fait une tentative semblable avec un recueil d’ouvrages de Françoise Sagan (collection Bouquins) : j’ai calé au bout du cinquième, à cause, je crois, de l’atmosphère raréfiée de bocal à poissons rouges, de l'espèce des nantis à l'existence futile, dans laquelle elle plonge le lecteur. Ne pas confondre l'oeuvre littéraire avec le feuilleton. Après tout, il y a peut-être du feuilletoniste chez Modiano. Je dis peut-être une grossièreté ? Tant pis.

Je ne désespère pas de me remettre à la lecture chronologique de La Comédie humaine, abandonnée elle aussi, mais au bout d’une trentaine de titres tout de même. Balzac, c'est autre chose, il dépasse de loin la somme des recettes successives qu'il met en oeuvre. Et je reviens, bien entendu, assez régulièrement, à Simenon, entre autres à ses « Maigret », après avoir éclusé une trentaine également de ces derniers.

Je ne conseille par conséquent à personne de procéder de cette manière avec les romans de Patrick Modiano. Je n’userai pas du poncif de la « petite musique » qui sert d’échappatoire au « critique littéraire » qui n’a pas envie de se fouler pour entrer dans des considérations un peu précises et sérieuses. Il se trouve cependant qu’en ouvrant L’Herbe des nuits peu de temps après avoir lu Pour que tu ne te Perdes pas …, j’ai eu la curieuse impression de lire un décalque de celui-ci.

Même petit carnet rempli de notes diverses. Même ribambelle de noms, de dates, d’adresses, de numéros de téléphone, de lieux de rendez-vous, dont beaucoup ne disent plus rien au narrateur, perdus dans le brouillard d’un passé qu’il cherche à ressaisir, mais il a bien du mal, le pauvre, avec tout le temps qui a passé. Même genre de personnage féminin énigmatique (« Dannie »), à l’identité fuyante.

Même milieu interlope où cette femme évolue, au milieu de noms d’hommes un peu louches : un « Aghamouri », agent secret qui fait semblant d’être étudiant, un « Paul Chastagnier » qui donne au narrateur des « conseils d’ami ». Un « Unic Hôtel », quelque part à Montparnasse, dans le hall duquel ces hommes se retrouvent.

Peu importe au fond la succession des faits dont le livre se fait un argumentaire en quelque sorte obligé. Les récits que Modiano élabore dans ses romans n’ont rien d’événementiel. Non, pas de rebondissements, rien de spectaculaire, pas de tragédie grandiose. L’amateur de ce genre de littérature ne le trouvera pas ici.

L’étoffe dont sont tissés les livres de Modiano est de nature différente. Si je voulais résumer les impressions que me laisse L’Herbe des nuits, je commencerais par dire : une littérature d’état d’âme ; une littérature de climat. L’état d’âme d’un homme qui a été « mal jeté dans la vie » (j’ai connu un Benoît Vauzel  dont j’ai conservé le disque de chansons ainsi intitulé, ci-contre), et à qui sa vie elle-même échappe (« … tant j’avais l’habitude de vivre sans le moindre sentiment de légitimité … », p. 50), peut-être parce qu’il a du mal à rassembler ses forces et à bander sa volonté pour s’en emparer pleinement. Une inhibition à agir.

dont j’ai conservé le disque de chansons ainsi intitulé, ci-contre), et à qui sa vie elle-même échappe (« … tant j’avais l’habitude de vivre sans le moindre sentiment de légitimité … », p. 50), peut-être parce qu’il a du mal à rassembler ses forces et à bander sa volonté pour s’en emparer pleinement. Une inhibition à agir.

Du narrateur lui-même, d’ailleurs, on n’apprendra que des bribes, livrées parcimonieusement, par intermittence. Le narrateur en personne est un peu fuyant, c’est certain : il ne tient pas à laisser de traces derrière lui. Et puis, il semble fatigué, ce narrateur, dépressif peut-être ? C’est bien lui qui dit : « Mais, je n’y peux rien, en ce temps-là j’étais aussi sensible qu’aujourd’hui aux gens et aux choses qui sont sur le point de disparaître » (p. 89).

Dans L’Herbe des nuits, comme dans beaucoup de livres de Modiano, tout le monde pose beaucoup de questions. Quasiment aucune d’entre elles ne reçoit de réponse. Ici, il faut la convocation du narrateur par un certain Langlais, quai de Gesvres, pour qu’il réponde à des questions. On comprend que c'est un policier. Dans les livres de Modiano, j’ai l’impression que, quand ce n’est pas la police qui pose les questions, celles-ci ne reçoivent jamais de réponse. Et encore … Mais je me dis qu'après tout, la police ne pose jamais les bonnes questions.

Car il y a ce détour par la surprenante amitié de Langlais pour Jean, le narrateur, pour accéder à la clé de certains mystères. Pas tous, qu’on se rassure. Et même loin de là. « Dannie » a-t-elle finalement commis un crime ? La personne qui a reçu « deux balles perdues » a-t-elle, dans le passé, été victime d’une erreur de manipulation ou d’une intention claire ? Personne n’est en mesure de répondre. Même la police échoue à faire toute la lumière sur certaines petites choses finalement triviales de la réalité.

L’univers mental dans lequel se débattent désespérément, roman après roman, les héros de Patrick Modiano, est un univers à jamais flottant. Un univers où personne ne répond aux questions, en particulier à la question « Pourquoi ? ».

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature française, patrick modiano, l'herbe des nuits, pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, prix nobel de littérature, éditions gallimard, collection blanche, affaires culturelles, nicolas sarkozy, abdel rahman el bacha, émile zola, henri bosco, rougon-macquart, françoise sagan, collection bouquins, la comédie humaine, honoré de balzac, georges simenon, commissaire maigret, benoît vauzel mal jeté dans la vie

lundi, 02 mars 2015

MORT DE LA MÉLODIE

3

Dans le domaine de la musique, le cataclysme a été particulièrement brutal. J’ai tellement (de mon point de vue) abordé la question que j’ai l’impression de me répéter. Tant pis. Que s’est-il passé, dans la musique, par exemple avec le trio de l’école de Vienne (Schönberg, Berg, Webern) ?

Sans vouloir faire mon pédant, je pense à la frénésie d’innovation qui a touché la peinture, la musique et la poésie dans la deuxième moitié du 19ème siècle : la mélodie continue de Richard Wagner, le divisionnisme des couleurs de Claude Monet, le vers libre de Jules Laforgue.

Aujourd'hui, on appelle ça, de façon fort anodine, de "nouveaux moyens d'expression". A l'époque, c'était tout à fait déstabilisant. On s'est rendu compte qu'en fait, ça ne l'était pas plus que l'avènement de la civilisation industrielle dans son ensemble. Et cette révolution-là est sans doute la seule à avoir réussi, triomphé, à s'être imposée comme nouvel ordre mondial.

Tout le monde semble avoir admis, dans les milieux « informés », que ceux qui viennent après les prédécesseurs ont de ce fait le devoir de faire quelque chose de différent. D'oublier ce qui leur a été laissé par eux. D'ajouter par force quelque chose à l'héritage, dans un geste non dénué de rejet et de négation. On ne veut surtout pas imiter : il faut être soi-même !

L'évolution innovante était jusque-là une conséquence des activités humaines. L'innovation est devenue un but en soi, un objectif obsessionnel, le seul principe. Dans la grande compétition mondiale, l'innovation est une condition de la survie. « Développement personnel », c'est un impératif. « Deviens ce que tu es » est désormais un Graal. Quelle farce, quand on y pense, et quand on pèse la valeur d'un individu dans l'économie marchande.

Le schéma qui s’est imposé dans tous les esprits et dans tous les domaines de la civilisation est celui du Progrès, de l’évolution, du changement permanent : aller de l’avant. On ne sait pas vers quoi, mais allons-y, marchons. C’est le mot d’ordre, en fin de compte, dicté par le 20ème siècle. On en a vu les cataclysmes ailleurs que dans les guerres, la Bombe, les camps : la peinture abstraite, la poésie dadaïste, la musique sérielle. Table rase.

Conséquence dans les arts en général, et dans la musique en particulier : ce qui était le simple seuil d’un lieu où l’on entrait quand on acceptait de se faire initier (ou qu’on recevait l’éducation pour) est devenu un fossé qui n’a cessé de se creuser entre les faiseurs et le public. Les premiers ont cessé de produire en pensant que ce qu’ils faisaient était destiné à être ensuite vu, lu ou entendu par le second.

L’atelier du peintre, du poète et du compositeur sont devenus des laboratoires, où ils ont expérimenté des formules jusqu’alors inconnues. Orgueilleusement retirés derrière les parois de leurs vases clos, ils ont cessé de respirer le même air que le public, ils se sont alors considérés comme des inventeurs, des savants, touillant dans leurs cornues et autres athanors des alliages inédits de substances, pour voir ce qui en sortait. Avec l’espoir de pouvoir observer un jour, au fond de leur creuset, on ne sait quel or.

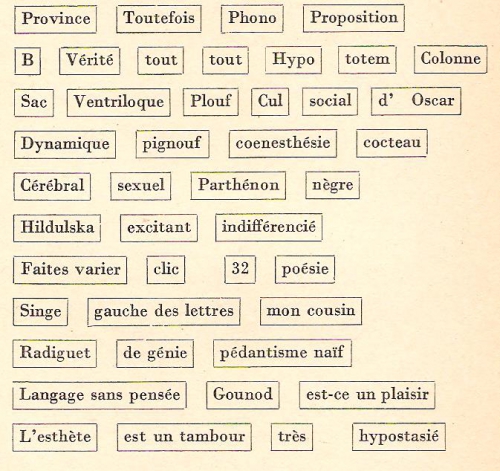

Dans le domaine musical, on a commencé par réduire en poussière la tonalité, l’agencement hiérarchique des intervalles, bref, tout ce qui avait fait de la musique, pendant quelques siècles, un bien commun aux musiciens et au public. Première manifestation de dadaïsme musical, comparable à la méthode de composition poétique de Tristan Tzara, qu’Henri Bosco tournait en dérision dans Pierre Lampédouze.

Bosco se paie la tête de Tzara, mais aussi du pape du surréalisme, André Breton : la dernière ligne est un classique "cadavre exquis".

Edgard Varèse poussa le bouchon un peu plus loin, dont on est prié de considérer le Désert de 1954 comme une œuvre musicale à part entière. Le langage musical a continué à « s’élargir », faisant feu de tout bois : l’électronique a permis à Martenot ou Theremine d’inventer vraiment de nouveaux sons, mais c’étaient d’abord des ingénieurs. Je me demande s’il n’y a pas un peu de sérendipité dans la mise au départ de leurs appareils. Les synthétiseurs de sons (Moog, Korg, Roland, …) sont des extensions de la chose.

Le dernier pas à franchir le fut par Pierre Schaeffer, qui a résumé son programme dans son Traité des objets musicaux. Rien que le titre indique assez l’intention du monsieur. Selon lui, dans la musicon (autre branche de l’arbre qui a donné l’arcon), tout est bon, à commencer par les sons possibles, que le magnétophone permettait d’enregistrer ce qu’on entendait dans la nature, dans la rue, dans les usines, etc.

On ne peut rien contre l’évolution, on n’a pas le droit de s’opposer au Progrès, à l’innovation, au perpétuel besoin humain d’inventer du nouveau. C’est ce qui se dit. Eh bien je dis non. Je refuse de faire mon colocataire du cataclysme artistique érigé en principe. Je refuse d’habiter dans des sons qui prennent mon oreille à rebrousse-poil.

Plus généralement, je tiens pour peu de chose tous les petits messieurs du monde de l’art qui, sous couleur de « création » et d’ « innovation », se font un métier de produire des œuvres, des spectacles « dérangeants » pour le destinataire, tous ces gens de théâtre aussi (opéra compris) qui croiraient déchoir s’ils n’imposaient pas au spectateur les multiples formes d’agression qui leur passent par l’esprit.

Leur arrogance est grande.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : désolé, il y aura un supplément.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, culture générale, arts, école de vienne, schönberg, anton webern, alban berg, richard wagner, claude monet, jules laforgue, henri bosco, pierre lampédouze, tristan tzara, andré breton, poème dada, edgard varèse déset, onde martenot, onde theremine, pierre schaeffer, traité des objets musicaux

lundi, 27 janvier 2014

17 BALZAC : LA PEAU DE CHAGRIN

Il paraît que La Peau de chagrin est un des chefs d’œuvre de Balzac. C’est sûrement vrai, puisque des autorités éminentes en la matière l’ont affirmé. C’est en tout cas, encore aujourd’hui, un des romans les plus lus de l’auteur. Pour mon compte, je reste partagé. Pour une raison simple, tenant à la composition, qui donne l’impression d’une vaste digression placée au cœur même du livre et qui nous éloigne du sujet annoncé dans l’introduction.

Il est en effet divisé en trois parties, dont la première, introductive en quelque sorte, forme un petit tiers, la suite constituant les deux autres (gros) tiers : 1) Le Talisman ; 2) La femme sans cœur ; 3) L’agonie. La deuxième partie semble au premier abord, et surtout pendant la lecture, n'avoir aucun lien avec les deux autres. Le livre s’ouvre sur le pressentiment d’une tragédie : un jeune homme à la mine de déterré vient perdre son dernier écu dans une salle de jeu, puis se dirige vers la Seine, avec l’intention d’y finir sa triste existence.

Comme il fait grand jour et que Raphaël de Valentin (le lecteur ne découvre son identité que plus tard) ne veut pas rater sa mort et risquer d’être sauvé par la barque du « Secours aux asphyxiés », il doit attendre la nuit. Pour cela, rien de mieux que de passer le temps, par exemple en pénétrant dans cette boutique d’un « marchand de curiosités » : « … un magasin d’antiquités dans l’intention de donner une pâture à ses sens, ou d’y attendre la nuit pour y marchander des objets d’art ». Il ne sait pas encore que franchir le seuil va décider de son destin, en même temps que retarder sa fin.

Et là il faut dire quelque chose de la description de l’antre du maître des lieux. Bien souvent, les amateurs de littérature, quand ils sont tièdes, sont rebutés par ces longues pages où Balzac plante un décor avec le soin méticuleux d’un artiste peignant un paysage ou un bouquet de fleurs. Je pense aux pages introductives du Père Goriot, dans lesquelles l’auteur nous amène jusqu’à la salle à manger de la mère Vauquer (« Cette pièce est dans tout son lustre … »), que le lecteur moyen (disons le lycéen qui doit rendre son devoir lundi prochain) saute avec lassitude et empressement, déjà fatigué.

Le lecteur paresseux a toujours tort de délaisser ces passages qu’il juge fastidieux, car, surtout chez Balzac (ou Dostoïevski), si l’auteur se donne la peine de décrire longuement (voir la peinture de la Nature dans Les Chouans, déjà), c’est qu’il a une intention : en général, c’est de faire ressentir une ambiance, un climat, parfois même d’annoncer de façon métaphorique ce qui va se passer. Se passer des descriptions quand on lit Balzac, c'est s'exposer à ne rien comprendre aux profondeurs morales et psychologiques sur le flot desquelles il fait aller l'embarcation de son récit.

Dans La Peau de chagrin, dans cette boutique emplie de vieilles choses, que nous montre Balzac ? C’est simple : l’univers. L’impression qui domine en effet, est quasiment que : « Rien de ce qui est humain n’est absent ». Une concentration de trésors accumulés, sur lesquels veille un gros garçon joufflu : « Vous avez des millions ici, s’écria le jeune homme en arrivant à la pièce qui terminait une immense enfilade d’appartements dorés et sculptés par des artistes du siècle dernier. – Dites des milliards, répondit le gros garçon joufflu. Mais ce n’est rien encore, montez au troisième étage et vous verrez ! ».

On a l’impression que l’espace de la boutique s’est distendu aux dimensions de l’imaginaire de l’auteur, c’est-à-dire aux dimensions de l’infini. J’ai l’impression de retrouver la maison marseillaise des frères Sourbidouze dans L’Antiquaire (Henri Bosco) avec ses invraisemblables sous-sols démesurés, ses interminables boyaux tortueux à peine éclairés, ses portes épaisses et ses immenses cavernes secrètes.

Il ne faut à aucun prix bâcler la lecture du cheminement de Raphaël dans le magasin d'antiquités.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, la peau de chagrin, l'antiquaire, henri bosco

mardi, 12 novembre 2013

QUE FAIRE DE L'ACTUALITE ?

MONUMENT AUX MORTS DE JOYEUSE, ARDÈCHE

SCULPTURE DE GASTON DINTRAT

****

Ce n’est pas que je me pose plus de questions qu’il n’est convenable pour vivre heureux, mais je me dis que les lecteurs qui me font l’amabilité, et pour quelques-uns l’amitié de rendre visite à ce blog se demandent peut-être pourquoi, depuis quelque temps (ça va finir par se compter en mois), j’ai quasiment cessé de découper ici le fruit de quelques réflexions qui me viennent au sujet – disons-le crânement sans nous dissimuler l’ampleur démesurée de l’ambition et peut-être de la prétention –, de la marche du monde, du sens de l’existence ou de l’état moral et intellectuel de la société (en toute simplicité, n’est-ce pas) dans laquelle nous vivons.

Ne nous voilons pas la face : je faisais ici mon petit « Café du Commerce ». Autrement dit je passais bien du temps à refaire le monde, un peu comme tout un chacun le fait à un moment ou à un autre, au comptoir ou à la terrasse, en charriant, désinvolte, des mots trop gros pour passer au tamis des intelligences moyennes comme sont la plupart des nôtres. Pour être honnête, je dois dire (à ma décharge ?) que mes propos se muaient de plus en plus souvent en incursions de plus en plus insistantes dans la chose littéraire (Philippe Muray, Montaigne, Hermann Broch et surtout, depuis cet été, Henri Bosco, dont j’ai maintenant presque achevé le tour du monde de l’œuvre).

Ce n’est pourtant pas que j’ai cessé de réagir aux fantaisies, désordres et monstruosités offertes « en temps réel » par l’actualité de la vie du monde. Tiens, pas plus tard que ce matin, dans l’émission d’Alain Finkielkraut, j’ai bondi sur ma chaise en entendant les propos de Philippe Manoury, tout en abondant dans le sens de son interlocuteur Karol Beffa. Les duettistes se disputaient (très courtoisement) au sujet de la « musique contemporaine ».

La question était de savoir pourquoi le public met la marche arrière quand il s’agit d’acheter des billets d’entrée aux concerts des « musiques savantes d’aujourd’hui », au point que les programmateurs « modernistes » ou même « avant-gardistes » sont obligés d’entrelarder dans des proportions variables leurs programmes classiques d’œuvres en « création mondiale ».

La dose de « musique innovante » doit être savamment calculée, pour donner au plus grand nombre l’impression d’être cultivé, mais ouvert à ce qui s’invente au présent. Une façon confortable d’être tout à la fois « conservateur » et « progressiste », si tant est qu’on puisse parler de progrès dans les formes esthétiques. A la fin du concert, les payeurs de leur place ont à cœur de faire un triomphe à tout le monde, histoire de rentabiliser psychologiquement le prix payé et d’éviter de se dire qu’on a gaspillé son argent.

Plus les applaudissements sont nourris, plus le retour sur investissement social était justifié, en quelque sorte. Je dis "social" parce que je crois qu'il y a beaucoup de souci de paraître (et de paraître branché) chez ceux qui courent aux concerts contemporains.

Karol Beffa a bien raison de dire qu’après le sérialisme intégral et la dictature dodécaphonique, les compositeurs n’ont plus osé écrire de la musique que l’auditeur aurait eu plaisir à chanter si elle avait comporté cette chose désuète qu’on appelait, avant les progrès de la modernité, la MELODIE.

Et Philippe Manoury a bien tort de répliquer qu’il met n’importe qui au défi de chanter une seule mélodie de Charlie Parker au saxophone : Mimi Perrin et les Double Six sont là pour prouver qu’il est même possible de placer en virtuose des mots sur des mélodies virtuoses. Quand je parle de la mélodie, je pense à cette part de la musique que monsieur tout le monde n'a aucun mal à s'approprier. Les duettistes ne parlent donc pas de la même chose.

Philippe Manoury a ensuite cette déclaration qui sonne comme un aveu : « Les compositeurs d’aujourd’hui se préoccupent de nouveau de la réception de leur musique ». D’abord et d’une, c’est bien de reconnaître qu’auparavant (disons depuis la révolution Schönberg) les compositeurs se fichaient éperdument de ce que pouvait ressentir l’auditeur en entendant leur musique.

Appelons cela « musique de laboratoire » ou « musique expérimentale », où le laborantin laborieux considère l’auditeur comme un simple cobaye. Le problème de la « musique contemporaine » est que la majorité des cobayes persistent à se rebiffer et à refuser d’entrer dans les éprouvettes. Et qu’on n’aille pas me soutenir que les dits cobayes ont tous tort au motif qu’ils ne montent pas dans le train royal du « Progrès » de la culture.

Quand ils forment l’immense majorité, il n’est pas sûr qu’on puisse en conclure que « la musique contemporaine souffre d’un déficit de communication » (vous pouvez remplacer la musique par l’Europe ou la réforme des retraites, car l’argument est souvent utilisé en politique par les gens au pouvoir) : quand les gens rejettent en masse quelque chose qu’on veut leur faire avaler, il y a fort à parier que ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas compris. C’est précisément parce qu’ils ont fort bien compris qu’ils n’en veulent pas.

Voilà ce que je dis, moi !

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monuments aux morts, guerre 14-18, grande guerre, guerre des tranchées, gaston dintrat, café du commerce, littérature, henri bosco, montaigne, hermann broch, musique contemporaine, répliques, alain finkielkraut, philippe manoury, karol beffa, avant-garde, dodécaphonisme, musique sérielle, charlie parker, mimi perrin, double six, arnold schönberg

jeudi, 07 novembre 2013

HENRI BOSCO : LE SANGLIER

MONUMENT AUX MORTS DE MERIAL, AUDE

****

HENRI BOSCO : LE SANGLIER

Ah le beau livre ! Je le dis sans ambages, bille en tête et sans détour : Le Sanglier est un des deux livres les plus puissants que j’ai lus qui soit sorti de la plume de Henri Bosco. Pour un peu, et si l’appellation n’était pas galvaudée aujourd’hui, je parlerais volontiers de chef d’œuvre. Et je tiens à l’adjectif « puissant ». J’avais gardé d’une première et ancienne lecture deux images. Celle de l’étreinte sauvage qu’une femme faisait subir dans le noir au narrateur. Celle d’un incendie démesuré. A la relecture, je les ai effectivement retrouvées, intactes et brûlantes.

Le narrateur, pour cette fois, on l’appellera « Monsieur René ». Il vient passer tous les ans deux mois de vacances au Mas des Ramades, situé au sortir du « Vallon des Cavaliers », dans le Luberon (on lit ce nom tour à tour avec et sans accent au cours du récit, et je refuse de me battre pour la cause de l’accent ou non sur Luberon.). Il aime ce « quartier » précisément pour son isolement.

LA MAISON DES CAVALIERS, AU DÉBOUCHÉ DU VALLON DU MÊME NOM

(PHOTO J.-P. BARÉA, POUR L'AMITIÉ HENRI BOSCO)

Pourtant cette année-là, dès son arrivée dans la carriole de Firmin, il sent quelque chose de changé. Quelque chose dans l’attitude de Firmin ? Dans le comportement de la Titoune, brave femme qui approvisionne « Monsieur René » ? Pourquoi Firmin s’attarde-t-il après l’arrivée, lui qui disparaît d’habitude sans demander son reste ? On dirait qu’il veut empêcher par sa présence la Titoune de dire des choses importantes à « Monsieur René ».

Et puis surtout, le premier soir, quand les deux se sont retirés et que « Monsieur René » se retrouve seul, il est soudain pris de panique, à cause d’une « présence » menaçante qui s’est introduite dans la maison, un être sans visage et sans forme dont il discerne vaguement le contour dans l’obscurité. Heureusement, cette menace, il sent bientôt qu’elle a disparu.

Chose curieuse, au même moment, la Titoune, sur le chemin du retour (qu’elle connaît comme sa poche) a tellement la frayeur de sa vie qu’elle en tombe sur le derrière, qu’il faudra que le Titou s’inquiète et aille la chercher, et que dorénavant, pour rien au monde, on ne la ferait revenir aux Ramades. Il faudra que Firmin demande à sa nièce Marie-Claire, jeune fille de seize ans, de s’occuper du ménage et de la cuisine de « Monsieur René ».

Ce qui se passe dans la tête de Marie-Claire n’est jamais expliqué, seulement montré et raconté, et encore, pas en entier. Le personnage tient un peu du caractère de Tante Martine : un cœur aimant et généreux, mais un refus farouche de le laisser paraître, qui donne aux réactions et gestes le rugueux nécessaire à la dissimulation de la tendresse. Ici, le carnet des comptes : quand un sentiment se met à affleurer, elle réclame la somme que son patron lui doit pour l’achat de quelques légumes. Passez muscade.

Mais au fil du récit, le masque se fendille. C’est une irruption surprenante aux Ramades en pleine nuit, pour demander à « Monsieur René » de ne pas retourner « là-bas ». C’est, au cours d’un affût à l’observatoire ménagé par Firmin au-dessus de la clairière nommée le « Repos-de-la-Bête », une tache claire que le narrateur aperçoit au loin sur une grande table de pierre au-dessus d’une falaise. Tout se passe comme si Marie-Claire tenait à son maître et veillait sur lui pour écarter le danger.

Car il y a du danger, comme on le comprendra progressivement. Le lecteur croit d’abord que c’est ce colosse accompagné d’un énorme et redoutable sanglier, aperçu lors du premier affût en compagnie de Firmin dans l’observatoire aménagé quelque part au cœur de la montagne du Luberon. L’animal qui donne son titre au livre est plus libre, en quelque sorte, que l’hercule qui hante la montagne, car il en franchit la limite, comme « Monsieur René » le constate un jour juste devant chez lui. Le colosse, lui, ne le fera jamais.

Mais attention quand Firmin lui tire dessus et le rate : la course effrénée dans laquelle les deux hommes se lancent pour échapper à la poursuite du géant et de la bête ne leur permet qu’in extremis de se trouver en sécurité. Dans l’affolement, René en a laissé sur place tout son matériel de peinture. Firmin prétendait tirer sur l’animal, mais bizarrement la ligne de mire du mousqueton Mauser que lui a prêté son compagnon d’aventure s’est déporté en direction de l’homme : résultat la balle est passée entre les deux.

Un degré supplémentaire dans l’intensité est franchi lorsqu’intervient une étrange femme aux cheveux noirs, aux yeux flamboyants, au corps sauvage. « Monsieur René » l’observe dans le vallon désormais familier : elle aussi semble craindre le colosse et le sanglier. Une nuit où, étendu sur son lit, tout habillé et dans l’obscurité, elle s’introduit dans la maison et se jette sur lui pour l’étreindre avec une incroyable sauvagerie. Puis elle s’échappe.

La suite est haletante : Marie-Claire était là, elle s’enfuit, poursuivie par la gitane furieuse, puis, à une certaine distance, par le narrateur. Celui-ci arrivera dans le vallon trop tard pour sauver l’adolescente : l’autre aura eu le temps de la saisir pour la précipiter dans un « trou de charbonnier » où elle se brise les reins. Puis il entend Firmin tirer sur la Caraque.

On extrait Marie-Claire de son trou, on la porte jusqu’à un abri de berger : elle est morte. Mais ce n’est pas fini, car les Caraques sont toute une tribu. Ils campent dans un château abandonné. C’est la femme sauvage qui les domine et sans doute les commande. Ils veulent, on ne sait pourquoi, récupérer le corps de l’adolescente. Une bataille sévère s’ensuit, où le narrateur se découvre dans le colosse un allié imprévu, qui taille très vite des coupes claires dans les rangs des Caraques.

Et puis un incendie se déclare après une série d’explosions. Le narrateur aperçoit la femme sauvage sur la terrasse de pierre dominant une falaise. Elle semble terrifiée. Il y a de quoi : le sanglier débouche de l’obscurité. Elle recule, et finit par tomber dans le vide. Justice est faite.

Au total, un livre où s’affrontent des forces primitives. Un livre violent, mais où la brutalité est graduée avec une science incroyable du début à la fin. Et un livre dont le programme est quasiment annoncé dès les premières pages, animalité, violence et incendie compris.

Un roman magistral.

Voilà ce que je dis, moi.

09:15 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monuments aux morts, guerre 14-18, grande guerre, poilus, tranchées, littérature, littérature française, henri bosco, le sanglier, gallimard, collection blanche, l'amitié henri bosco

mardi, 05 novembre 2013

HENRI BOSCO : HYACINTHE (suite et fin)

Hyacinthe, de Henri Bosco.

« Maintenant l’hiver me donnait un pur paysage moral détaché de la terre. La moindre branche s’y dessinait, grêle et précis ; et j’avais un plan de candeur où placer les figures de l’âme. Sur cette surface à peu près irréelle, j’imaginais à mon usage, une géométrie sentimentale, où les courbes du souvenir, du regret, de l’espoir, semblaient formulées par une intelligence tendre. Nul obstacle. J’avais fourni aux opérations de mon âme une surface issue de l’âme même. Les constructions les plus hardies tout à coup devenaient possibles. Dans un monde où plus rien n’arrêtait le développement de mes desseins, l’agilité de mon esprit acquit alors une aisance inattendue. J’errais autant et plus vite que jamais. Je m’étais délesté de ces voluptés qui vous traînent ou vous ralentissent. Rien ne me tentait plus. En moi ne survivait qu’une passion plus légère que moi. Je ne vivais plus dans les formes colorées ; les odeurs m’atteignaient à peine ; et je me tenais, par miracle, au cœur d’une lucidité éclatante et fragile. Mon esprit pénétrait partout, et je me voyais. »

Je tenais à citer ce passage un peu long (qui incitera peut-être, allez savoir, mon lecteur à ouvrir Hyacinthe) pour donner une idée de la chose. Henri Bosco, dans plusieurs de ses livres, met ainsi en scène des personnages qui se demandent combien ils sont à l’intérieur d’eux-mêmes, et si ce n’est pas un autre, un étranger qui, au-dedans, est le vrai maître des lieux. On lit même ceci : « Mes souvenirs ne me reconnaissaient pas » (p. 168). Bien sûr l’auteur veut signifier par là qu’il est devenu un autre, mais j’y vois aussi l’afféterie de quelqu’un qui « fait des manières » et des préciosités.

J’avoue être moi-même assez étranger à ce genre de questionnement et aux problématiques qui en découlent. Il me semble qu’il y a, dans une telle interrogation, quelque chose qui ressemble à une « angoisse de nanti ». Je ne méprise certes pas, à cause des dimensions éventuellement métaphysiques auxquelles elles conduisent, mais pour mon propre compte j’y vois des questions oiseuses.

Et puis il y a Hyacinthe, évadée du mystérieux et immense domaine de Silvacane, alias « Le Jardin », dont le maître est un vieillard (tiens tiens). Elle fait irruption à « La Commanderie » le soir du 25 décembre. Quand on a lu les évocations d’Hyacinthe dans les autres ouvrages, il faut comme qui dirait un « temps d’accommodation », car la dernière fois que je l’ai croisée, c’était une fillette d’une dizaine d’années, petit animal vidé de son âme, qui ne faisait que si on lui disait de faire. Ici, le narrateur a à faire avec une femme jeune et belle (et ardente).

Ailleurs, je me souviens d’une fillette joueuse et impérieuse. Bref, c’est compliqué. Je ne suis même pas sûr qu’en raboutant tous les morceaux épars de l’histoire d’Hyacinthe comme les pièces d’un puzzle, on arriverait à une image homogène. J’avoue que le personnage m’intrigue beaucoup, même si j’ai un doute quant à la cohérence (et à une autonomie possible) de l’ensemble des données fournies par l’auteur au fil des livres. Mais que cela puisse intriguer (à force de récurrence du thème) est déjà le signe d’une réussite romanesque.

Hyacinthe est publié en 1940. Le narrateur n’est jamais nommé. Celui du Jardin d’Hyacinthe (1946), en revanche, s’appelle Méjan de Mégremut. Et, après avoir fait figurer le passage de L’Âne Culotte où M. Cyprien, le vieillard magicien, kidnappe la fillette de « La Saturnine » après s’être rendu maître de son esprit, le narrateur prend ses distances avec son « concurrent » du premier livre : « Car cette histoire a déjà été racontée, mais d’une manière bizarre. (…) Cette fille n’y apparaît que comme un fantôme impalpable. D’où vient-il, où va-t-il ? on ne sait. Il semble ne surgir du milieu de ces brumes que pour donner un corps, fût-il fugitif et décevant, aux rêveries effrénées de cet homme – d’ailleurs anonyme – qui prétend en dire l’histoire ». Bosco s’amuserait à brouiller les pistes qu’il ne s’y prendrait pas autrement.

Mais je l’ai dit, dans Hyacinthe, il n’y a pas qu’Hyacinthe. Il y a aussi et surtout le narrateur envahissant, avec le poids, la surface et l’opacité de ses états d’âme. J’imagine qu’il s’écrit des tas de thèses universitaires épaisses comme des encyclopédies qui s’écrivent sur Henri Bosco. Dans le tas, ce serait bien le diable si l’une au moins n’avait pas pris pour sujet central un thème presque central de l’imaginaire de l’auteur : la convalescence.

Que de convalescences, en effet, chez les narrateurs de Bosco ! Souvent elle suit un moment d’exacerbation nerveuse qui va jusqu’à produire un délire, aboutissant à un évanouissement. Mais à chaque fois, une mystérieuse main secourable intervient pour retirer la personne de la zone de danger, la mettre à l’abri et en prendre soin jusqu’au rétablissement.

Je comprends bien pourquoi la convalescence (plus ou moins prolongée) attire le romancier : c’est un état intermédiaire de la conscience, où celle-ci, rendue poreuse à l’extrême par la maladie proche, hésite entre le délire et le discours de la raison. Toutes les ambiguïtés sont alors permises, y compris les hallucinations présentées comme vérités et les observations présentées comme illusions. Durant la convalescence, la conscience est essentiellement réversible entre ces deux états. Et je ne doute pas que l’expérience personnelle de l’auteur en la matière soit la source directe des récits de convalescence qu’on trouve (un peu trop) souvent chez lui.

Les narrateurs de Henri Bosco sont, à n’en pas douter, une espèce fragile des nerfs. Obnubilé par son désir de voir au-delà des apparences, le narrateur « boscien » perd facilement celles-ci de vue, pour se laisser conduire par des forces qui en font la victime désignée de celles qui s’affrontent hors de lui, au-dessus de lui. Il en réchappe de justesse (L’Antiquaire, Un Rameau de la nuit, …), et puis sa conscience se recompose.

La convalescence du narrateur, dans Hyacinthe, montre celui-ci très faible, après avoir échappé à la mort dans des circonstances à la limite du crédible (une glissade dans la neige le projette dans la cave d’une maison où se réunissent les Caraques qui lui veulent du mal). Mais je ne suis pas contrariant. La convalescence dure, dure, dure. On comprend qu’il n’est plus à « La Commanderie », mais à « La Geneste », entre les mains fidèles et discrètes du couple de vieux serviteurs de l’ « autre ».

Le dernier épisode met en scène la rencontre entre le narrateur et le mystérieux maître du mystérieux domaine de Silvacane (j’espère qu’on excusera et comprendra l’obsédante apparition du mot « mystérieux »), appelé tantôt le « Jardin », tantôt le « Paradis ». Cyprien est très vieux : « … si vieux que j’ai fatigué la vieillesse » (encore une coquetterie de formule). Il livre à l’anonyme qui l’écoute quelques explications.

Tout ce qu’il a fait, il l’a fait par amour. Il comptait sur Hyacinthe (qu’il a volée) pour récupérer Constantin Gloriot. Il a échoué. Il espère qu’Hyacinthe et Constantin seront assez malheureux dans leur vie terrestre pour décider de se retrouver au « Jardin » et y refonder le « Paradis ». Et c’est alors qu’il aura leurs âmes. Il précise aussitôt que ce n’est pas pour son propre compte (mais alors pour le compte de qui ?).

Si j’ai bien compris (ce qui n’est pas sûr), la leçon de tout ça est que tous ceux qui manifestent le projet de refonder le paradis sur terre sont des gens dangereux. Si quelqu’un a une autre explication, merci d’avance. Je suis personnellement bien convaincu que vouloir sauver l'humanité c'est préméditer de commettre une crime contre ladite humanité. C'est d'ailleurs pour cette raison que la seule institution humaine qui m'inspire toute confiance (puisqu'il n'y a rien à en attendre, que ce soit en positif ou en négatif) est celle qui est nommée ci-dessous.

J'ajoute que la littérature non plus n'a pas pour vocation de sauver le monde. Parce que le monde, je vais vous dire, il est rigoureusement impossible de le sauver. Il ira ce qu'il ira. Avec nous dessus.

Voilà ce que je dis, moi.

lundi, 04 novembre 2013

HENRI BOSCO : HYACINTHE

HYACINTHE, de Henri Bosco.

En ouvrant ce livre, je me disais : « Enfin, m'y voilà arrivé ! Je vais enfin découvrir le fin mot de l'énigme !». Eh bien non. Que nenni ! Je dirais même que le mystère s'est épaissi, une fois le livre refermé.

Ce livre, je l’avais enfoui sous des piles. C’est en entreprenant des fouilles quasi-archéologiques que je suis tombé dessus. Manque de chance, c’était après en avoir acheté un autre exemplaire chez un bouquiniste. Remarquez que je ne me plains pas, parce que j’y apprends quelque chose. En effet, comme c’est non pas la 22ème, mais la 10ème édition, la liste des « Œuvres de Henri Bosco NRF » a la bonté de signaler, non seulement les œuvres que Gallimard n’édite pas, mais fait figurer pour chaque titre, entre parenthèses, l’année où il fut publié.

C’est ainsi que je découvre que Pierre Lampédouze, dont j’ai parlé très récemment, apparaît dès 1924, et donc qu’il précède Irénée (1928) que, excepté pour ce qui est du thème, je plaçais dans le même registre, mais avant. L’ordre est rétabli, ma conscience, désormais appuyée sur une certitude, en est tranquillisée. Et la chronologie présentée dans la notice wikipédia serait bien inspirée de mettre le nez en page 4 du bouquin.

Alors le livre, à présent. Et d’abord le personnage même d’Hyacinthe. Cette fille qu’on rencontre bien souvent dans les livres de Henri Bosco, soit qu’elle existe en chair et en os (si l’on peut dire) dans le récit, soit qu’elle soit, juste en passant, à peine évoquée comme un fantôme, ou comme une âme, cette fille donc est certainement le personnage le plus étrange qu’ait élaboré l’auteur. Je dirai même le plus fascinant.

Tante Martine, par lequel j’ai commencé mon parcours dans l’œuvre de Bosco (mais le dernier ouvrage publié de son vivant), montre, devant le « Mas de la Sirène », une bande de vingt Caraques, dominés par un vieillard, invoquer l’âme d’une femme qui serait prisonnière d’un arbre. On apprend dans Barboche qu’Hyacinthe a été enlevée à l’âge de huit ou dix ans, dans sa maison de La Saturnine.

Dans la maison mystérieuse dans la montagne où Pascalet est emmené, on croise encore une tribu de Caraques qui, cette fois, veulent brûler l’arbre dans lequel l’âme d’une femme est enfermée, au risque de provoquer un gigantesque incendie. On trouve ça dans Mon Compagnon de songe. Bon, je ne vais pas faire la liste. Disons que le thème de la gamine enlevée par un vieillard qui l'a vidée de son âme, désormais insérée dans un arbre, pour lui insuffler une nouvelle mémoire entièrement élaborée par ses soins, est récurrent dans les livres de Bosco, pour ne pas dire obsessionnel.

J’ignore tout des sources où l’auteur a puisé ce puissant fantasme, mais de toute évidence il y tient. Apparemment plus qu’à une simple clause de style. Faute d’éléments pour guider une éventuelle recherche, il est vain de s’interroger sur la signification de ce retour obstiné d’une image à ce point étrangère à nos habitudes rationnelles, pour ne pas dire totalement invraisemblable. Remarquez qu'à tout prendre on pourrait y voir une expérience de lavage de cerveau par l'hypnose (avec une dose de sorcellerie). Pourquoi pas ?

Et ce n’est pas le contenu du livre qui porte le nom de l’héroïne qui risque de nous éclairer. D’autant plus que le sujet principal semble fort éloigné : le narrateur (toujours un « je », cette fois anonyme, c’est là que Henri Bosco est le plus à l’aise et le plus fort) est parti pour une expérience intérieure, que le lecteur est invité à ressentir à son tour.

J’avoue que j’ai du mal à suivre Bosco dans ces voyages d’une âme à travers des états successifs, qui sont la manière dont son personnage prend conscience du monde qui l’entoure, de la présence des autres, de la matière dont est fait l’univers, mais aussi des couches d'être qu'il porte au fond de lui, et qu'il s'efforce d'amener au jour, strate par strate.

Le narrateur est venu habiter une vaste maison, « La Commanderie », dans un pays perdu : le plateau de Saint Gabriel. Ce qu’il vient chercher : une expérience profonde de la solitude, sans doute parce qu’il est à la recherche de lui-même. Ce livre est le récit d’une quête intérieure, et sans doute d’une quête de la transcendance. La seule personne avec qui il soit en contact (et encore !) est Mélanie Duterroy, qui vient trois fois par semaine, avec son chien Ragui (un indomptable), s’occuper du ménage et de la cuisine. A part ça, il est rigoureusement seul.

Enfin, pas assez rigoureusement, car non loin de chez lui, on aperçoit le mas de « La Geneste ». Il sait qu’il est occupé par un homme (on apprendra qu’il s’appelle Constantin Gloriot) et un vieux couple de domestiques, mais qu’il n’a jamais vus. La seule chose à voir est la lampe allumée chaque soir à une certaine fenêtre, et qui brille toute la nuit. Beaucoup d’interrogations s’ensuivent.

Le narrateur va même jusqu’à se demander si ce n’est pas le voisin qui occupe « La Commanderie » et lui-même qui occupe « La Geneste ». On dira qu’il a des troubles de l’identité. Je suis toujours assez réfractaire, hélas, à ces doutes qui, ici, ont tendance à se dédoubler, se démultiplier et s’ouvrir sur de nouvelles angoisses embrayées les unes dans les autres.

Cela ne s’arrange pas quand le narrateur découvre la zone des étangs, où il passe des heures étendu sur le dos à contempler, à écouter et à flairer. A se perdre dans des considérations abstraites dont le rôle est apparemment d’introduire au monde sinon mystique, du moins mystérieux dans lequel il se complaît. Un vieillard énigmatique va même jusqu’à le déposer un jour dans sa barque pour le redéposer sur une berge plus près de chez lui après lui avoir fait « faire un tour » sur les canaux. Pourquoi pas ? Le lecteur reste perplexe.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, henri bosco, hyacinthe, le jardin d'hyacinthe, tante martine, pierre lampédouze, barboche, lourmarin, mon compagnon de songe

vendredi, 01 novembre 2013

BOSCO : M. CARRE-BENOÎT

Aujourd'hui 1 Novembre. L'onzième mois de l'année, mais le neuvième quand elle commençait en mars, comme le montrent les noms des quatre derniers mois de l'année civile (sept-, oct-, nov-, déc-). C'est la Toussaint. Mais notre époque a renié les saints, même si elle en a gardé sur l' « Almanach du Facteur », autrefois appelé « Calendrier des Postes». Mais même là, ce ne sont plus des Saints, ce sont juste des prénoms.

PETITE AQUARELLE SIGNEE I. OU L. CHEVALLIER

En l'honneur des morts en général, et de ceux de 14-18 en particulier, j'ouvre aujourd'hui un nouvel album que je leur ai consacré pour les honorer. C'est dans la colonne de droite. Il y en a 100. Il pourrait y en avoir 36000. On est obligé de se restreindre. Ici, j'ai mis des photos des monuments aux morts qu'on voit dans les communes dont le nom commence par la lettre B. Chacun porte, gravé dans la pierre ou le métal, un nombre variable de noms d'hommes. J'inscris ces photos sous la bienveillante aile protectrice d'une belle phrase trouvée dans un livre de Henri Bosco : « UN NOM RESSUSCITE LES MORTS ». Le titre en est Le Jardin des Trinitaires. Merci aux lecteurs de feuilleter.

*

***

*

MONSIEUR CARRE-BENOÎT A LA CAMPAGNE (fin)

L’industrie, s’installe aux Aversols, à l’initiative de M. Bourmadier, mais l’animation ainsi créée sera éphémère.

D’abord parce que des résistances commencent à se faire sentir. L’opposition de Me Ratou le notaire était connue de longue date : il n’aimait pas le maire Troupignan, ni la commerçante Mme Ancelin. Ratou est un homme de l’ombre qui dissimule sa puissance sous des dehors ternes. Renseigné sur tout ce qui est important par Jabard, son métayer, et Piqueborne, un vagabond qui lui sert d’homme de main, il sait tout. On a même l’impression qu’il peut tout, à commencer par les cours de Bourse, qu’un mot de lui est à même d’enflammer ou de couler.

Et puis il y a l’instituteur Tavelot, un original, un républicain, un athée, d’aspect chétif, mais intraitable en tout ce qui touche la Liberté. Bénévole et à la retraite, il a lui-même retapé l’école pour que les enfants des Aversols cessent de courir des kilomètres. Comme il fait froid l’hiver, il demande du bois de chauffage, que Troupignan se refuse à lui fournir, mais que Carre-Benoît, une fois élu maire, se fait fort de lui obtenir.

Comment ? Tout simplement en faisant abattre Timoléon, l’énorme et vénérable peuplier planté sous la Révolution. Le sang de Tavelot ne fait qu’un tour, et quand le charroi se présente devant l’école, il refuse le bois et envoie tout le monde au diable. Abattre ainsi un « Arbre de la Liberté », cela ne se fait pas, Monsieur, tout Maire que vous êtes !

Mais il n’y a pas que l’écharde Tavelot dans l’épiderme de la ville : il y a Léontine Chicouras, avec son feu qui la dévore. Ici ce feu s’appelle « curiosité ». Il faut savoir que la maison léguée à Hermeline Carre-Benoît par sa tante, déjà totalement hypothéquée à Me Ratou (sans que Fulgence le sache), subit en plus une clause spéciale : si les scellés apposés, par volonté de la testatrice, à une pièce du grenier venaient à être brisés, le testament serait immédiatement caduc, et le ménage Carre-Benoît perdrait aussitôt tous ses droits.

C’est précisément cet interdit absolu que Léontine ne supporte pas. Elle dérobe la clé, ouvre, mais n’est pas encore entrée qu’elle voit au fond de la pièce non seulement un cercueil ouvert, mais aussi un long corps maigre qui se déplie et qui en sort. C’en est trop pour la curieuse, qui tombe foudroyée, comme morte. Elle ne restera que paralysée, ce qui est peut-être pire. Le corps était celui de Piqueborne.

Mais la grande catastrophe est encore à venir. Au moment où l’on apprend que l’industriel Bourmadier a disparu de la circulation, ses sociétés font faillite ou sont mises en difficulté. Aux Aversols, les rats quittent le navire. Carre-Benoît est ruiné. On apprend accessoirement que la plupart des maisons de la ville sont hypothéquées au bénéfice de Ratou, et que comme les habitants ont, dans l’enthousiasme, vidé leur bas de laine pour acheter les actions de Bourmadier, ils sont eux aussi ruinés. Ratou rafle tout.

A sa mort, c’est le bon, terrible et mystérieux Jabard, chef de toute une redoutable famille, qui hérite, devenant le maître d’un domaine énorme et immense.

Au total, un livre qui se voudrait plus féroce qu’il n’est finalement. Le personnage qui lui donne son titre est (volontairement) trop caricatural pour exister complètement. A force de simplifier un caractère, le romancier sait qu’il le vide de substance. Carre-Benoît reste amusant. J’ai l’impression que Bosco, en le créant, a relevé une sorte de défi, pariant qu’il était capable de conduire un tel récit. Et je le dis : il est capable.

C’est surtout, en définitive, un livre moral (le Bien contre le Mal, l'Esprit contre la Matière, la Vie contre la Bureaucratie), où l’auteur réussit à insérer des personnages selon son cœur, qui portent ici la part d’univers habituel auquel, même dans cette fable caustique, il ne saurait renoncer tout à fait. Il y a la douce Hermeline, cette épouse effacée vite captée par les forces bénéfiques incarnées par la servante Zéphirine et l’anodin, terrible et avisé notaire.

Il y a le clan des métayers Jabard, intraitablement fidèle à Me Ratou. Il y a l’évasif et efficace Piqueborne, vagabond à tout faire. Et il y a, au cœur de la toile d’araignée, ce personnage de notaire, ce Maître Ratou qui fait pendant au Maître Dromiols de Malicroix. Tout aussi diabolique que lui, il est cependant présenté comme faisant partie de l’Axe du Bien.

Mais à la fin Ratou rafle tout.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, henri bosco, monsieur carre-benoît à la campagne, monuments aux morts, guerre 14-18, toussaint, guerre des tranchées

lundi, 02 septembre 2013

MEANDRES AVEC HENRI BOSCO

L’intéressant, quand on lit en rafale les livres d’un auteur, c’est qu’on perçoit rapidement, en quelques clics de regards successifs, ses tics et formalismes d’écriture, ses obsessions thématiques et ses petites manies. J’avais fait ça – plonger en immersion de longue durée –, il n’y a pas si longtemps, avec les Rougon-Macquart de Zola. Cela m’avait d’ailleurs éloigné de lui. Cette lecture m'avait fait osciller de la gourmandise la plus primaire à l'horripilation la plus stridente.

Zola a écrit, dans sa série soi-disant « scientifique », un certain nombre d’ouvrages insupportables (Le Docteur Pascal, La Faute de l’abbé Mouret, …), quelques-uns convenables (Son Excellence Eugène Rougon, …), et quelques autres rigolos (Nana, Pot-Bouille, …). J'en oublie sûrement. Pour moi, le Zola absolument rédhibitoire et pestilentiel réside presque tout entier dans l’infernal effort de démonstration. Tant qu'il se comporte en artiste-peintre, tout va bien. Je marche, parce que ça, vraiment, il connaît, il sait faire, il est très bon.

Mais chaque fois qu’il a quelque chose à prouver, il se comporte en bourreau : il ligote le lecteur au poteau de tortures, et lui assène, article par article, tous les commandements de la vraie foi, un nouveau Décalogue, en les détaillant, qui plus est, jusqu’à la plus infime virgule. Souvent caricatural à cause de ça. En un mot, Zola m'emmerde plus souvent qu'il ne m'intéresse. Je crois que le problème de Zola, c'est qu'il veut assener des vérités.

Son addition est lourde, consistant à alterner des énumérations dignes de la généalogie de Pantagruel et des raisonnements de commissaire du peuple à Moscou en 1937 : Emile Zola est alors digne du kouign-amann breton, pourtant encore à peu près digeste, même s’il est déjà relativement étouffe-chrétien, et, mieux encore, de l’authentique Christmas-pudding, dont les Britanniques eux-mêmes ne viennent à bout qu’après un usage énergique du burin. C’est d’ailleurs probablement d’une confrontation immémoriale avec le Christmas-pudding que les marins de Sa Majesté tiennent leur visage buriné. Pardon.

Sans en subir quelque séquelle que ce fût, j’avais auparavant pratiqué l’immersion de longue durée dans diverses étendues littéraires diversement profondes qui avaient nom Rabelais (immersion permanente), Montaigne (immersion récente) ou Balzac (immersion ancienne). J’avais aussi effectué des plongées de reconnaissance dans certains grands lacs américains nommés Steinbeck, Faulkner, Caldwell et quelques autres. Et ailleurs. Le retour à la surface s’était toujours déroulé sans dommage particulier. J’en avais conclu que Zola est un cas, mais alors un cas vraiment à part, un cas d’école peut-être. En clair : tout ce qu'il ne faut pas faire. En tout état de cause, on ne m’y reprendra plus.

L'immersion dans les eaux provençales des livres de Henri Bosco, pour parler franchement, je n’avais pas prévu. J’avais laissé au placard le masque, les bouteilles et les palmes. J’y suis donc allé d’abord en apnée, à faible profondeur. Et puis, je ne sais pas, peut-être que même là on risque l’ivresse ? Allez savoir. Ce qui est sûr, c’est que l’immersion s’est imposée d’elle-même. Il m’en est peut-être venu des branchies, après tout, à force de respirer sous l’eau. Allez savoir. Je garde en mémoire les vrais instants d'une vraie jubilation littéraire.

Ce n’est pas le coup de foudre, attention, on n’en est pas là. D’abord, on a passé l’âge. L’emballement de l’homme mûr, j’ai tendance à considérer ça comme un argument marketing développé par des cabinets d’avocats spécialisés dans le divorce, la garde des enfants, la récupération de grosses pensions alimentaires et autres prestations compensatoires, capturées au vol sur les cadavres consentants des maris infidèles et autres quinquagénaires en mal de peau lisse d’adolescentes attardées, celles qui sont à la recherche, tout à la fois, d’une épaule mâle et paternelle, d’un bel intérieur et d’un avenir matériel assuré.

Je n’ai aucune envie d'apparaître aux yeux du monde et de ses commérages comme le grand-père de mes enfants, ceux que pourrait soutirer de mes restes de fertilité séminale quelqu’une de ces femelles récentes, avides de sécurité de l’emploi, habiles dans le maniement du filet de pêche et passées expertes dans l'exhibition de diverses surfaces de peau soyeuse et de rondeurs savamment mises en valeur comme autant d'hameçons pour appâter le mâle impatient d'échapper enfin au spectacle du même nez au milieu de la même figure qu'il contemple depuis trop longtemps (cf. Auprès de mon arbre, de Georges Brassens). Moyennant les habituelles contreparties sonnantes.

Mais je me calme, je reprends mon souffle, et je reviens aux phrases courtes et à Henri Bosco. Je disais donc que ce n’est pas le grand amour. J’ai dit un mot du pourquoi de la chose mais, au-delà des sujets d’agacement, mes séances de plongée dans les eaux « bosciennes » m’ont permis d’apprécier une littérature française comme plus personne n’est en mesure d’en écrire. Même que c'en est un crève-cœur.

Si j’avais à caractériser l’univers de Henri Bosco en quelques mots, j’insisterais en tout premier lieu sur son amour incommensurable de la langue française, sur la très haute idée qu'il s'en faisait, sur la très haute exigence avec laquelle il la cultivait. Un amour de la langue française qui l'a amené, fidèlement au fil des ans, à la féconder et à lui faire des enfants magnifiques, écrits dans une prose riche et pleine, en même temps qu'exacte et précise. Qui sait encore écrire ainsi ?

J'insisterais ensuite sur l'aspect double de son univers : étranger et familier, proche et lointain, profond et épidermique, inquiet et serein, lisse et épineux : « Cela m’effraye. Cela aussi me charme ». De même, et de façon plus visible, l’état du narrateur est très souvent un « entre-deux », une hésitation entre la veille et le sommeil, entre le songe (Bosco parle rarement de "rêve") et la réalité, entre l’ombre et la lumière, entre la nuit et le jour. Une littérature du "peut-être", en somme. Une littérature de l'interrogation, voilà.

Les quelques livres que j’ai lus ces temps-ci regorgent de ces formules où le narrateur, quand il fait mine d’avancer, se débrouille pour préparer un éventuel recul : « J’entendis ce soupir, je pressentis cette aise, mon cœur s’apaisa.

Je ne savais que trop ce qu’il contenait de détresse et d’amertume ». Et encore : « Seul, ce cri insistant et d’une sauvagerie si mélancolique … ». Et encore : « … l’extrême lucidité de ma conscience en exaltation … ». Ces quelques formules sont picorées dans L’Antiquaire. Les délices ne sont jamais très loin de la terreur, à croire qu'elles sont réversibles les unes dans l'autre et inversement. Ou qu'on a affaire à deux polarités qui n'existent que se nourrissant l'une de l'autre, indissociables.

Il n’est pas jusqu’au narrateur lui-même qui ne se dédouble à l’occasion, et même plus souvent qu’à son tour. Toujours dans L’Antiquaire : « Car, seriez-vous entré (…) si vous n’eussiez porté à votre insu, en vous, un personnage différent de celui que vous êtes d’ordinaire, et qui s’est révélé soudain, grâce à cette rencontre ? » ; « Je perdis le pouvoir de me distinguer de moi-même …». J'avais noté le même dédoublement chez le narrateur d'Un Rameau de la nuit. Je pourrais continuer sur le thème.

Sans tomber dans l’étude systématique qui ferait fuir tout le monde, moi le premier, je dirais que Henri Bosco écrit avant tout pour creuser. Le Bosco est un animal fouisseur. Je vois en lui l’écrivain de la profondeur : celle de la nuit, celle de l’être, dont on ne sait combien d’êtres cohabitent au fond de lui, celle du mystère qui rattache l’être au monde, à commencer par la terre agricole, mais aussi le mystère qui lie les êtres entre eux, à commencer par l’homme en face de la femme qu'il aime. Jamais sans réticence. Pas facile de se donner, quand on est un personnage de Bosco.

Il y a chez Bosco (c'est une impression) autant de besoin de don de soi que de réticence à se donner. Un obstacle sépare bien souvent le narrateur de la statue resplendissante de la plénitude et de l'accomplissement. On pressent l'idéal, il n'est pas loin, mais on dirait que le réel oppose sans cesse l'opacité de sa matière à l'effort fait pour l'atteindre.

Les personnages successifs de narrateur sont des microcosmes qui tendent sans cesse à reconstituer l'univers au-dedans d'eux-mêmes, qui aiment laisser se mouvoir en eux le pressentiment du divin et de l'infini, mais qu'un objet bêtement concret, ou bien une innommable peur empêche d'inscrire ce désir immense dans la réalité. Car le désir est immense, mais il reste intérieur. Henri Bosco nous fait percevoir la limite, qui produit la frustration et la déception, mais aussi l'espoir.

Une autre obsession de l'auteur est l'omniprésence du songe. Pas du rêve, mais du songe. Le plus souvent vaste, nocturne, éventuellement dangereux. Le songe, jamais raconté dans son contenu et son déroulement (pourtant raconté en détail dans Le Récif), ouvre à l'esprit du narrateur l'espace infini de tous les possibles, qui vient compléter toutes les insuffisances de la raison et de la réalité concrète.

Il me semble que le songe, chez Bosco, est à la base d'une familiarité avec les êtres de même nature (ainsi la tante Martine), mais aussi avec les choses, que l'esprit du narrateur dote d'une existence propre, d'une sensibilité. D'une âme, pour ainsi dire. Le monde de Bosco est profondément animiste.

Et puis le grand mystère de l’existence. Il ne fait guère de doute que Henri Bosco est catholique. Ah non, il ne prêche pas, c’est certain. Simplement, c’est bien rare si une messe n’est pas dite à un moment ou à un autre, par un prêtre en tenue sacerdotale, devant un auditoire de fidèles plus ou moins fourni (parfois aucun, comme dans L'Epervier). C'est aussi bien rare si le narrateur n'est pas poussé à la prière, à un moment ou à un autre.

Même Baroudiel le mécréant, à la fin de L’Antiquaire, assiste en compagnie de son ami François Méjean à une messe : « Tous les gestes étaient de louange et d’extase ». On ne saurait être plus clair. Je le dis nettement : la présence de cette foi dans les livres de Bosco ne me rebute en rien. Et pourtant Dieu lui-même sait que je suis un incrédule endurci ! Païen irrévocable. Remarquez que Bosco lui-même ne serait pas exempt de toute accusation de paganisme, du fait du culte de la Nature qu'il professe. Disons, au moins, préchrétien.

Païen irrévocable donc. Et pourtant, ça ne m’empêche pas d’écouter religieusement Vingt regards sur l’enfant Jésus, le chef d’œuvre d’Olivier Messiaen, ou la Passion selon Saint Jean, de JSB. L’absence de foi ne saurait s’offusquer de la foi, cette force qui pousse l'homme à s'élever au-dessus de sa condition, quand l'expression de celle-ci crée des formes (poésie, musique, ...) où le sens supra-terrestre n'est jamais tout à fait explicite.

Même un païen peut tomber en arrêt, médusé, devant la merveille du chevet de Saint Austremoine d'Issoire. La traduction concrète de la foi n’est, à tout prendre, que la fumée du brasier de l’angoisse existentielle où se consume le bois sec et craintif de l’esprit humain (depuis l’aube des temps, comme on dit). Le fond du message prime-t-il sur la forme dans laquelle il a été formulé ? Ou l'inverse ?

Ce respect radical et immédiat que j'éprouve envers tous les monuments nés de la foi des hommes n'est peut-être, sait-on jamais, qu'une manifestation occulte de je ne sais quelle nostalgie du temps lointain où rien, en moi, ne contestait sa lumière, alors irréfutable ? Qui pourrait dire quel travail s'est fait ensuite ?

Pour dire combien ce temps est lointain, je me dois de confesser aujourd’hui avoir, quand j’avais sept ans, jeté la noire panique du néant satanique dans l’âme pure et pieuse de la pauvre « Sœur de Marie Auxiliatrice » qui me faisait le catéchisme, en lui affirmant qu’il était rigoureusement impossible, impensable, inimaginable, bref : déraisonnable d'admettre qu’un homme puisse revivre trois jours après sa mort. Affolée, elle avait repris toute l’affaire de A à Z. Je veux dire qu'elle avait récité fidèlement ce qu'on lui avait appris.

Conciliant et bon prince, j’avais écrasé le coup : on n’allait pas y passer le réveillon ! J’avais ma partie de billes en perspective. Guy B. me devait une revanche. Ça motive. Mais je garde encore en mémoire la terreur abyssale qui s'est peinte sur le visage de la nonne quand j'ai posé ma question. Mea culpa, ma sœur.

C'est sûr, de ce point de vue, Henri Bosco et moi, nous ne sommes pas de la même famille d'esprit. Mais ça n'empêche pas l'estime, et même l'admiration envers l'art d'écrire manifesté dans ses œuvres, art dont il possède la maîtrise accomplie, et qui a à peu près disparu aujourd'hui du paysage.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, henri bosco, émile zola, le docteur pascal, la faute de l'abbé mouret, sonexcellence eugène rougon, nana, pot-bouille, christmas pudding, rabelais, balzac, auprès de mon arbre, georges brassens, l'antiquaire, un rameau de la nuit, le récif, tante martine, l'épervier, accipiter, olivier messiaen, vingt regards sur l'enfant jésus, jean sébastien bach, passion selon saint jean, saint austremoine d'issoire, catholique, chrétien

vendredi, 30 août 2013

FREDERIC DARD ECRIVAIN

"LE SECRET DU NAVIRE : J'AI VU CLOUER SUR LA TABLE LA MAIN GRAISSEUSE DU MEXICAIN"

JOURNAL DES VOYAGES

***

J’ai donc lu récemment La Mort de Virgile, de Hermann Broch : les Grandes Jorasses par la face nord, sans assurance, en hivernale, en maillot de bain et en apnée. Ensuite j’ai lu Tante Martine, de Henri Bosco. Déjà, ça fait un choc, le passage de l’un à l’autre. Je devrais dire le basculement de l’un dans l’autre : du haut de la très haute montagne inhospitalière à l'oxygène raréfié, on descend dans les vallées parfumées de la Provence. Encore que, du moins me semble-t-il, l’esprit de Bosco et celui de Broch ne soient pas si étrangers l’un à l’autre qu’on pourrait le croire, en matière de quête spirituelle et de plongée dans l’insu.

Tout de même, à lire Bosco, on se sent presque en vacances par rapport à la contention radicale et verticale qu’exige Broch de son lecteur, tout au moins dans La Mort de Virgile. Tante Martine fait donc un peu figure de délassement, quand sa lecture intervient après. Mais Paul Valéry l’avait bien dit : « Ô récompense après une pensée / Qu’un long regard sur le calme des dieux ». C’est là qu’on se sent en vacances : Henri Bosco, c’est les vacances après Hermann Broch.

Les doigts de pied se mettent d’eux-mêmes en éventail, on est sur l’herbe douce, on commence à regarder les feuilles par en dessous et, de fil en anguille, après avoir apporté sa modeste contribution à l’augmentation de capital du contentement de la copine étendue à côté, sans se demander si l’appel d’offre était réglementaire, légal, ou même moralement défendable, on sombre dans cette délicieuse somnolence de l’être procurée par le farniente. La Cérigoule murmure pas loin, gardant au frais le reste de rosé de Provence. Même les oiseaux piquent un roupillon. On était venus pour ça.

Alors maintenant, essayez d’imaginer, à l’intérieur même de ces vacances, somme toute encore un peu studieuses, des sortes de vacances au carré. Car qui passe authentiquement ses vacances à ne rien faire ? Et ça se comprend. Ne faire strictement rien, rester étendu au soleil comme la limace sur la feuille de laitue, c’est s’exposer au pire risque qui menace l’humanité souffrante : se mettre soudain à penser. Qui aurait la témérité d’affronter le monstre ?

C’est là, au milieu des après-midi torrides, dans la touffeur des étés où déjà pointe à l’horizon l’horreur de la rentrée, que vous vous accrochez à la planche de salut : un livre ! Vous avez bien lu. Mais pas n’importe lequel. Les vacances au carré ne peuvent décemment se passer ailleurs que dans un volume édité par les éditions Fleuve Noir, dans la collection « Spécial Police », et plus précisément dans la série passée à la postérité sous l’appellation générique de SAN ANTONIO. Voilà, c’est dit.

Maintenant, ce n’est pas parce que le nom magique est lâché qu’il faut se précipiter à l’aveuglette. Dans les cent soixante quinze titres parus, on dira ce qu’on voudra, mais il y a du bon et du moins bon, il y a à boire et à manger, il y a de la chèvre et du chou, du haut et du bas, de la poire et du fromage, du ziste et du zeste, du chien et du loup. Entre nous et le pont de l’Alma, ma petite sœur n’irait pas plus y mettre la main que dans la culotte du zouave. Il y faut un minimum de prudence, de circonspection et de discernement.

Il faut bien dire que le bon Frédéric Dard ne l’était pas tout le temps, et il lui est arrivé plus d’une fois d’avoir des coups de mou dans le porte-plume. C’est forcé, c’est humain, c'est normal et c'est comme ça : le meilleur chroniqueur de presse, qui sue sang et eau pour fournir avant le bouclage les 1500 signes quotidiens qui font bouillir sa marmite, il y a forcément du déchet dans sa production. On ne peut pas toujours être au top, c’est l’évidence. Même chez Alexandre Vialatte, on trouve parfois que l'auteur ne s'est pas donné trop de mal. Un frustration, certes légère, mais indéniable, s'ensuit fatalement. On dira que c'est la vie.

Les deux numéros de « San Antonio » que je viens de lire en sont l’illustration éclatante. Prenez Du Mouron à se faire, je vais vous dire, c’est laborieux, ça se traîne, on n’y croit qu’à moitié, et surtout, pas une seule page de bravoure. Quelques petites crottes de formules sont tombées sur le macadam pour faire plaisir, mais on sent bien que le cœur n’y est pas.

On dira, pourquoi le commissaire est-il allé se planquer à Liège, je vous demande un peu ? D’abord c’est la Belgique, et rien que pour ça, l’auteur aurait dû y réfléchir à deux fois. Ensuite, c’est la ville natale d’André-Ernest-Modeste Grétry (1741-1813), passé à la postérité pour un seul air de bravoure et de baryton, c’est dans Richard Cœur-de-Lion : « Ô Richard, ô mon roi, L’univers t’abandonne … » (pour les amateurs, cliquez ci-contre). Un baryton plus un richard : deux raisons d’éviter, non ?

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal des voyages, littérature, polar, san antonio, bérurier, frédéric dard, hermann broch, henri bosco, la mort de virgile, tante martine, roman policier, fleuve noir, grétry, richard coeur de lion, belgique, musique, alexandre vialatte

jeudi, 22 août 2013

BOSCO : UN RAMEAU DE LA NUIT

Je suis dans Henri Bosco, j'y reste. A la réflexion, on y est bien accueilli. La table est bonne. Les lieux sont rustiques, mais confortables.

Quand on passe par Lourmarin (Vaucluse), il est bon, en dehors de la visite obligatoire au château, de faire un tour au cimetière. Pour une raison qui dépasse un peu l’évidence.  Certes, on peut s’amuser à aller voir par courtoisie la tombe d’Albert Camus, ça ne peut pas faire de mal, avec son inscription rustique dans une pierre mal équarrie (on se veut simple, n’est-ce pas) et son agréable fouillis végétal.

Certes, on peut s’amuser à aller voir par courtoisie la tombe d’Albert Camus, ça ne peut pas faire de mal, avec son inscription rustique dans une pierre mal équarrie (on se veut simple, n’est-ce pas) et son agréable fouillis végétal.

Mais l’essentiel, au cimetière de Lourmarin, si l’on ne veut pas faire comme le troupeau vomi par les cars des touristes branchés « littérature » (je ne suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça), est de rendre une vraie visite à la tombe de Henri Bosco (1888-1976). Assurément, des deux, c’est lui, le grand écrivain. L’avantage, c’est que vous y serez seul.

Je préfère de loin Bosco au « philosophe pour classes de terminale » (je ne sais plus qui disait ça d'Albert Camus), qui se prend très au sérieux, toujours guidé par le devoir de tous les militants du monde, de tous les « défenseurs de causes » : lutter pour des idées, étendard au vent. Insupportable. J’en suis resté à : « Mourir pour des idées, d’accord, mais de mort lente ».