mercredi, 02 septembre 2020

UN PETIT MAIGRET ...

... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.

Signé Picpus.

Maigret a reçu un billet annonçant le meurtre d’une voyante à cinq heures : « Demain, à cinq heures de relevée, je tuerai la voyante. Signé : Picpus ». La voyante est effectivement tuée. Il trouve chez elle, derrière une porte fermée à clé, un type qui se présente comme M. Le Cloaguen, un chétif qui bredouille en répondant aux questions et visiblement à côté de ses pompes.

On apprendra qu’il est en fait le père de la « voyante », dans une autre vie, puis qu’il fut clochard sur la Côte d’Azur, puis qu’il a été « embauché » par Mme Le Cloaguen pour, dans un premier temps, emmurer le cadavre du vrai Octave Le Cloaguen dans la cave de la villa du midi (mort sans doute naturelle), et dans un deuxième temps, pour jouer le rôle du « mari » (de "substitution") de Mme Le Cloaguen. A l’état-civil, il s’appelle Picard.

C’est qu’un Argentin richissime avait, à une époque maintenant ancienne, fait une croisière à bord duquel le vrai mari de la dame exerçait comme médecin, et avait sauvé sa fille de la mort (maladie tropicale). En récompense de ce haut fait, l’Argentin avait alloué à Le Cloaguen une rente annuelle de 200.000 francs, mais rigoureusement personnelle et devant s’éteindre avec la mort du bénéficiaire.

On comprend que sa femme ait voulu à tout prix cacher la mort de son mari pour continuer à jouir de cet argent tombé du ciel. C’est la raison pour laquelle elle a jeté son dévolu sur cette sorte d’épave humaine, qui a vu là une occasion de finir ses jours de façon pas trop compliquée. Mais Mme Le Cloaguen est en réalité une furie, elle terrorise le pauvre diable, auquel elle tient la laisse très courte (« Vous êtes comme un chien en laisse … », lui lancera Maigret), lui donnant à peine à manger, le logeant dans une chambre misérable de son riche appartement et n’autorisant qu’une petite balade d’une heure chaque jour.

C’est d’ailleurs au cours d’une de ses promenades qu’il tombe sur sa fille perdue de vue depuis longtemps. Celle-ci survit grâce à son « métier » de « voyante ». Or c’est par là que le drame va se nouer : elle a un amant qui se fait appeler « M. Blaise », qui est en réalité à la tête d’une vaste entreprise de chantages en tous genres très rémunératrice.

Blaise a appris les dessous de la situation de Mme Le Cloaguen et s’apprête à mettre la main sur la rente qu’elle touche indûment, ayant appris l’histoire du cadavre emmuré dans la cave de la villa du midi. Jeanne, la voyante, redoute les menaces que ce nouveau chantage va faire peser sur la vie de son père, et s’apprête à tout révéler.

Blaise ne l’entend pas de cette oreille et fait venir Justin de la Côte d’Azur pour « régler » la situation. Or au moment où le malfrat frappe à la porte de la voyante pour exécuter son contrat, le père est en train de rendre visite à sa fille. Celle-ci l’enferme dans une sorte de cabinet, et fait entrer celui qui est venu pour la tuer. C’est là que Maigret découvrira le cadavre, en même temps que, éberlué, la présence du bonhomme, qui a forcément entendu la scène du meurtre.

Quand il finit de démêler l’écheveau assez diaboliquement emberlificoté, il fait face à une Mme Le Cloaguen intraitable : elle sait qu’elle ne risque qu’une peine légère devant le tribunal (simple escroquerie, n’est-ce pas, dont la fille de l'Argentin, c'est-à-dire la victime, désormais cinquantenaire, se soucie comme de sa première chemise) et le nargue avec effronterie.

Le titre du roman s’explique par les circonstances : un certain Mascouvin, qui fait partie de la bande, a décidé de prévenir la police, mais anonymement. C’est au chapitre VI que Maigret comprend l’astuce, au moment où il va boire un coup dans le café fréquenté par Mascouvin, sur un calendrier mural faisant la publicité d’une entreprise de déménagement située rue Picpus. Quel imbécile, ce Mascouvin, qui va jusqu'à se précipiter dans la Seine, mais seulement après avoir heurté de la tête une pile de pont qui passait par là. Il en réchappe.

J’ai passé sous silence les passages où, à l’auberge du Beau-Pigeon, à Morsang, M. Blaise se fait régulièrement passer pour un fondu de pêche au brochet, alors qu’en réalité il se les fait servir par un employé de l’auberge, après avoir pu rencontrer ses acolytes (Justin, qui fait la navette entre Paris et la Côte d'Azur) dans les hautes herbes des marais, bien à l’abri de tous les regards indiscrets. J'ai passé sous silence le personnage d'Emma, dont le tueur Justin est l'amant et qui a fait lanterner Maigret en faisant semblant de ne pas le reconnaître sur les photos. J'ai enfin passé sous silence le personnage de Mme Biron, soeur du vrai Le Cloaguen qui, à son arrivée dans l'appartement de sa belle-soeur, dévoile aussitôt la supercherie aux yeux de Maigret : Le Cloaguen n'est pas Le Cloaguen.

Une belle mécanique romanesque, bien huilée et, pour une fois, pas trop tirée par les cheveux.

(Château Terre-Neuve, Fontenay-le-Comte, 1941).

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, signé picpus

lundi, 31 août 2020

UN PETIT MAIGRET ...

... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.

Les Caves du Majestic.

Trois putains travaillaient dans le temps sur la Côte d’Azur, Gigi, Mimi et Charlotte. Mimi a eu un enfant de Prosper Donge, roux comme son père, mais elle a fait croire à M. Clark, un très riche Américain, que l’enfant est de lui. Etant amoureux, Clark a épousé Mimi. Ils vivent aux Etats-Unis. Au moment de l'action, Donge vit avec Charlotte, en banlieue parisienne et prend son vélo pour aller travailler.

Donge s’occupe de la "caféterie" (c'est le mot de Simenon pour la chose) du Majestic, et rentre le soir à son domicile, où il n’a que le temps de manger en compagnie de Charlotte avant que celle-ci n’aille prendre son service. Le comptable, Ramuel, a passé sa vie à faire des faux en écriture. Il tient un compte très précis de tout ce qui sort de la caféterie en direction des chambres. On apprendra qu'il a écrit des lettres à Mme Clark (Mimi) pour lui demander de l’argent, en imitant parfaitement l’écriture de Donge, le père de l’enfant. Il a pu lire furtivement une des lettres que celui-ci lui avait écrites : c'est cette occasion qui lui a donné l'idée d'une escroquerie rentable.

Mais voyant le couple américain s’installer au Majestic, il craint plus que tout une éventuelle rencontre entre Mimi et Prosper Donge, qui ferait éclater la vérité au sujet des demandes d’argent. Au moment supposé du rendez-vous que les anciens amants s'étaient donné dans le vestiaire du personnel, Ramuel l’étrangle et cache le cadavre dans un box du vestiaire réservé au personnel de l’hôtel. C'est qu'un pneu du vélo de Donge a crevé, ce qui a occasionné un retard de dix minutes (ailleurs dans le roman, Simenon parle d'un quart d'heure).

Donge découvre le cadavre. C’est lui le premier suspect, et Maigret l’envoie en prison, bien qu’il le croie innocent. Justin Colleboeuf, qui travaille aussi à l’hôtel (portier de nuit ?), a assisté au meurtre et menace Ramuel de le dénoncer : ce dernier le tue et pousse le cadavre dans le même placard n°89.

Charlotte, toute seule depuis l’incarcération de Prosper, fait venir Gigi, toujours prostituée, et droguée par-dessus le marché, pour avoir de la compagnie. Ramuel s’apprête à partir pour la Belgique pour toucher ses 280.000 francs, fruit de ses extorsions frauduleuses auprès de Mimi (Mme Clark).

Il s’est fait envoyer les chèques à une adresse fictive, où le courrier était réexpédié à une boîte postale privée acceptant les identités sous forme de simples initiales. Cette boîte est tenue par un drôle de personnage : « un vieux bonhomme répugnant », un « cloporte » (p.269-270). On apprendra qu’il s’appelle Jean-Baptiste Isaac Meyer : il est juif. Simenon a écrit le roman à Nieul-sur-Mer pendant l’hiver 39-40 (voir mon billet du 22 août).

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, les caves du majestic

dimanche, 30 août 2020

UN PETIT MAIGRET ...

... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.

Cécile est morte.

Au début, les collègues plaisantent Maigret au sujet de Cécile, cette jeune femme chargée d'un gros sac qui vient l'attendre en espérant qu'il la recevra.

Juliette Cazenove, qui vit à Fontenay-le-Comte, a un amant du nom de Dandurand, mais elle épouse Boynet, qui apporte l’héritage d’une riche famille. Le couple déménage pour Paris, où il est propriétaire d’un immeuble de cinq étages à Bourg-la-Reine, dont il occupe le dernier.

Mais un jour dans Paris, les deux amants se retrouvent et renouent leur relation. Lui tenait un office d'avoué, mais il a été rayé des listes parce qu'il avait la réputation d'aimer un peu trop les petites filles. Cette fois, Dandurand a à peine proposé à Juliette de supprimer le mari qu’elle approuve : ils vont l’expédier – pas trop vite – en lui faisant absorber régulièrement une petite dose de poison genre arsenic.

Le mari expédié sans conséquences judiciaires, Dandurand vient s’installer dans l’immeuble, mais au quatrième, car ils tiennent à ne pas donner l’éveil et se rencontrent toujours dehors. La particularité de l’immeuble est que l’on entend rigoureusement tout ce que font les voisins, et que Dandurand ne perd donc absolument rien de ce qui se passe dans l'appartement de Juliette.

Celle-ci avait, à la mort de leurs parents, recueilli les trois enfants de sa sœur. « Recueilli » est un bien grand mot : elle a réussi, à force de traitements dégradants, à dégoûter Gérard et Berthe, qui ne supportent pas la vie qu’elle leur fait, mais elle a gardé Cécile, qui est une trop brave fille qu’elle loge et dont elle abuse de la serviabilité. Berthe, de son côté, s’en sort plus ou moins, mais Gérard va de petit boulot en petit boulot et tire le diable par la queue. Or sa femme Hélène attend un bébé.

La tante Boynet fait de drôles d'affaires grâce aux relations peu recommandables de Dandurand : Maigret a eu à faire dans le passé à plusieurs de ces "messieurs" aux costumes rayés et aux bagouses ostentatoires. Dandurand apporte régulièrement des dizaines de milliers de francs provenant de la "collecte" des "loyers", qu’elle garde dans un tabouret bas couvert de tapisserie. Par précaution, la tante fait boire, les soirs de remise, une tisane à Cécile, mais additionnée de bromure qui la fait dormir, pour opérer dans la discrétion.

Or un soir, Gérard est venu demander de l’argent à Cécile, qui n’en a pas, mais qui a caché son frère sous le lit, puis qui lui donne à manger pain et fromage avec un verre de vin, mais aussi la tasse de tisane qui ne lui est pas destinée. Et pendant que Gérard roupille, Cécile entend le micmac des deux complices, entrouvre la porte et aperçoit le « coffre-fort » plein de billets. Quand l’homme est parti, elle vient demander de l’argent à sa tante. Refus catégorique. Cécile l’étrangle.

Dandurand, à l’étage en dessous, a tout entendu. Entrouvrant sa porte, il aperçoit Cécile et Gérard qui s’enfuient après avoir mis dans un sac toutes les paperasses compromettantes qu’ils ont prises dans le secrétaire. Gérard rentre chez lui. Cécile, chargée de son sac volumineux, se rend au quai des Orfèvres où elle veut se constituer prisonnière.

Mais Dandurand l’a suivie, demande à un petit voyou qui est là de lui dire que le commissaire Maigret l’attend, lui fait franchir une porte derrière laquelle Dandurand l’attend, l’étrangle et repart avec le sac. Inutile de dire que l’assassin ne l’emportera pas en paradis.

« Nieul-sur-Mer, hiver 1939-1940 ».

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, cécile est morte

samedi, 29 août 2020

UN PETIT MAIGRET ...

... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.

Maigret se fâche.

Maigret est à la retraite, il fait son jardin dans la maison qu’il habite à Meung-sur-Loire avec son épouse. Arrive une vieille dame en deuil, visiblement riche (voiture avec chauffeur) et habituée à commander. Elle a pris Maigret pour le jardinier. Elle lui ordonne de s’intéresser à la mort de sa petite-fille Monita, apparemment suicidée par noyade, mais elle n'en croit rien. Maigret s’habille et suit docilement cette Bernadette Amorelle, de la maison Amorelle et Campois, énorme entreprise qui règne sur les sablières et gravières de la Seine et diverses autres branches d’activités.

M. Amorelle est mort quelques années auparavant. Maigret descend à l’auberge de l’Ange, à Orsenne, tenue de façon très négligée par Jeanne, aidée de Raymonde, la servante. Il est aussitôt alpagué par Ernest Malik, un ancien condisciple du lycée de Moulins que ses camarades appelaient le Percepteur. C'est manifestement un personnage important de la localité. Malik tutoie d’emblée le policier. Il jouit d’une situation sociale opulente, mais tapageuse : le type même du self-made-man qui écrase les autres de sa supériorité.

L’assurance arrogante de Malik déplaît fortement à Maigret, qui accepte cependant l’invitation à dîner. Malik a deux fils : Jean-Claude, aussi arrogant et antipathique que son père, et Georges-Henry, que son père tient enfermé dans une chambre. L’adolescent était très intiment lié à sa cousine Monita, et peut-être même amoureux d’elle. Il a une sensibilité à vif.

Le lendemain, à nouveau invité à un repas où se trouveront le frère Charles et la belle-sœur (Aimée) de Malik, Maigret a une algarade violente avec celui-ci, qui va même jusqu’à la menace : il lui ordonne de rentrer à Meung-sur-Loire. Maigret, quoiqu'il n'exerce plus de fonction légale, s’empresse de n’en rien faire, à ses risques et périls.

Il apprendra que Malik a épousé la fille aînée de Mme Amorelle, alors que c’était la cadette, Aimée, qui était éperdument amoureuse de lui. Comme elle était trop jeune à ce moment-là, il a, quelques années plus tard, fait venir son frère Charles auprès de lui, un garçon falot, dépourvu de sa superbe assurance, et lui a fait épouser Aimée. Cette désormais belle-soeur lui voue toujours une adoration éperdue, et est prête à tout pour le servir.

Sans aucun scrupule, il a fait des enfants aux deux sœurs, et c’est en apprenant que Georges-Henry, dont elle était amoureuse, était son demi-frère que Monita a décidé de se suicider. Lui est prostré dans la terreur et la haine de son père. Maigret finira par l’apprivoiser avec l’aide de « Mimile du cirque », après l’avoir libéré de sa cave et avoir empoisonné les deux danois d’Ernest. Celui-ci les menace de son revolver, mais finalement les laisse partir.

C’est la vieille Mme Amorelle (quatre-vingt-deux ans) elle-même qui réglera son compte au salopard à coups de revolver. Elle a fini par admirer l’ancien commissaire. On doit le titre à la colère de Maigret devant la veulerie et la lâcheté de Campois, qui dirige théoriquement les sablières Amorelle et Campois, mais qui est en réalité sous la coupe d'Ernest Malik qui le terrorise après l'avoir progressivement dépouillé en douce. Pour empêcher Campois de parler à Maigret, il lui a "suggéré" de faire une croisière dans les fjords de Norvège, et le pauvre homme était en train de s'exécuter bon gré mal gré quand le commissaire s'est imposé.

Roman écrit à « Paris, rue de Turenne, juin 1945 ».

Simenon avait l'écriture facile : dix ou douze romans par an. Il avait minutieusement calibré son temps en fonction de la fabrication de ses œuvres. On peut s'en rendre compte grâce au calendrier annoté en vue de l'écriture de Le Chat (noté "Epalinges (Vaud), 5 octobre 1966") : sept jours pour l'écriture et quatre pour la révision une dizaine de jours plus tard.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, maigret se fâche

vendredi, 28 août 2020

UN PETIT MAIGRET ...

... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.

L'Ombre chinoise.

Oscar Couchet est un campagnard qui voulait réussir et gagner de l’argent. Marié à Juliette, il a longtemps partagé avec elle la vache enragée. Elle en avait marre de cette vie et, côtoyant Edgar Martin, fonctionnaire à l’Enregistrement, elle est devenue sa femme après avoir divorcé. Martin a une situation stable, mais il manque d’ambition en même temps qu’il est très lâche : une vraie larve. Couchet, au contraire, a fini par gagner énormément d’argent à la direction des « sérums Rivière » : il est millionnaire.

Or les laboratoires de l’entreprise sont situés au 61 de la place des Vosges, là précisément où Juliette et Edgar Martin ont leur appartement, et les anciens époux se croisent régulièrement, la femme toisant avec mépris cet homme qui a brillamment réussi. Il a épousé une femme Dormoy, d’excellente famille, et habite pour son compte un très bel appartement boulevard Haussmann. Ils ont très peu de relations.

Couchet a eu avec sa première femme un fils prénommé Roger qui, malgré les efforts déployés par sa mère pour lui donner une éducation, est devenu un propre à rien qui se drogue en compagnie de conquêtes féminines fugitives et tout aussi paumées. Roger finit par se jeter pas la fenêtre de l’hôtel.

A chaque fin de mois, Couchet passe à la banque pour retirer la paie des employés : 300.000 francs en billets neufs (des francs de 1931) qu’il entrepose provisoirement dans le coffre-fort qui se trouve dans son dos quand il est à son bureau. Un jour, la concierge de l’immeuble appelle la P.J. et fait venir le commissaire Maigret pour qu’il constate la mort de Couchet. Il a reçu une balle en pleine poitrine. Le coffre est vide.

C’est Martin qui, au moment où Couchet s’est absenté pour pisser, est entré dans le bureau et a fait main basse sur l’argent. Mais il a oublié un de ses gants sur le bureau, l’imbécile ! C’est ce qu’a constaté Juliette Martin, qui, de sa fenêtre, l’a surveillé et n’a rien perdu de la scène. Elle prend le revolver, descend pour réparer l’étourderie de son crétin de mari. Manque de chance, Couchet est revenu des toilettes. Elle le tue, puis court vers les poubelles pour y dissimuler son arme. A M. Saint-Marc, l'ancien ambassadeur qui fait les cent pas dans la cour en attendant que sa femme ait accouché au premier étage, elle dira être venue rechercher une petite cuillère en argent.

Remontée dans son appartement, elle attend son mari qui, chargé des billets, mais complètement affolé par la situation, ne sait plus quoi faire. Il ne trouve rien de mieux à faire que de jeter les billets dans la Seine. On les retrouvera quelques jours plus tard flottant à la surface au barrage de Bougival. Fureur dévastatrice de l'épouse.

Couchet a rédigé un testament où il demande que sa fortune soit partagée à égalité entre ses « trois femmes » : Juliette Martin, sa première épouse, l’actuelle et la danseuse de cabaret qu’il entretient depuis un an. Maigret fait cueillir Martin au moment où il allait passer en Belgique, où son épouse comptait le rejoindre après avoir hérité. Quand elle se rend compte que Maigret a compris tout le scénario et que tout lui échappe, Juliette Martin devient folle. Elle est conduite à Sainte-Anne, pendant que son mari « sanglotait tout seul dans l’escalier vide ».

Roman écrit à Antibes, aux "Roches-Grises", en décembre 1931.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, l'ombre chinoise

jeudi, 27 août 2020

UN PETIT MAIGRET ...

... ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL.

L'Affaire Saint-Fiacre.

La comtesse de Saint-Fiacre assiste à la première messe, très matinale, à l’église de Saint-Fiacre, près de Moulins. C’est le Jour des Morts. Maigret est là. Il est né dans la maison du régisseur du château de Saint-Fiacre, régisseur qui n’était autre que son père à l’époque. Le vieux comte de Saint-Fiacre était très attaché aux traditions : pas de whisky dans l’armoire aux alcools. Le domaine occupait deux cents hectares.

Les affaires étaient florissantes. Mais, du jour où le comte est mort, tout a périclité. La comtesse s’est révélée une gestionnaire catastrophique, et les fermes, les terrains, le château lui-même ont été soit vendus, soit hypothéqués. C’est que Maurice de Saint-Fiacre est un bon à rien, qui mène une vie de barreau de chaise à Paris et qu’il réclame sans cesse de l’argent à sa mère, qui lui donne sans compter.

Maigret a reçu de la gendarmerie de Moulins un curieux papier annonçant qu’un crime doit être commis précisément dans l’église, pendant la première messe. Maigret n’a pas quitté des yeux la comtesse, qui était installée dans les stalles en bois du chœur. Rien de suspect apparemment ne s’est produit, et pourtant, à la fin de la messe, force est de constater que la comtesse est morte. « Arrêt du cœur », diagnostique le docteur Bouchardon. On apprend qu’elle avait le cœur très fragile.

L’attention de Maigret est attirée par l’absence du missel que la comtesse tenait dans les mains pendant la messe. Il finit par mettre la main dessus et, à la page du Jour des Morts, il trouve un papier imitant une coupure de journal, où l’on apprend que le comte s’était en réalité tiré une balle dans la tête. C’est cette « information » qui a provoqué l’arrêt du cœur. C’est donc un crime, même s’il n’est pas passible des tribunaux.

Le régisseur actuel, le vieux Gautier, déclare à Maigret qu’il n’a pas cessé de renflouer les affaires du château. Son fils Emile est employé au Comptoir d’Escompte de Moulins. Mais la comtesse entretenait des « relations » avec divers jeunes hommes successifs dont la fonction officielle était « secrétaire ». Jean Métayer était le « secrétaire » actuel, homme désagréable et fuyant. Maurice de Saint-Fiacre n’a rien à cacher, il est franc du collier.

C’est au chapitre X (beaucoup de Maigret se terminent au onzième) que se situe une scène d’anthologie : Maurice a convié tous les acteurs à un grand repas, alors que le cadavre de la comtesse, à l’étage, reçoit la visite de tout ce que la région compte de paysans. Et il se lance en pleine table dans un discours flamboyant, dans lequel il accroche successivement tous les convives (sauf le commissaire évidemment, auquel il ne cesse de faire signe sous la table du bout de la chaussure). Il n’épargne personne.

Il annonce qu’à minuit, l’assassin de la comtesse sera mort. Il a posé au milieu de la table un revolver chargé, à égale distance de tous. A un moment, n’y tenant plus, c’est le jeune Emile qui s’en saisit et qui fait feu. Maurice s’écroule, mais les balles étaient à blanc, et il ne tarde pas à ressusciter.

On aura appris au cours de cette scène formidable que c’est le vieux régisseur qui, au fur et à mesure des ventes, a tout racheté et que c’est donc lui le propriétaire de la majeure partie du domaine. Quant à son fils, c’est lui qui, sur une linotype du journal de Moulins, a composé le message assassin. Alors Maurice se livre sur la personne d’Emile à un cassage de gueule en règle. Quant au gigolo et à l’avocat qu’il avait fait venir (il figure sur le testament), ils s’esquivent sans tambour ni trompette. Pour finir, Maurice de Saint-Fiacre invite les gens présents à l’accompagner dans la chambre mortuaire pour une veillée funèbre autour de sa mère.

Roman écrit à Antibes, au "Roches-Grises", en janvier 1932.

08:26 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, l'affaire saint-fiacre

jeudi, 17 novembre 2016

THRILLER, POLAR ET NOIR

JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ

LES RIVIÈRES POURPRES

J’avais lu en son temps Les Rivières pourpres (Jean-Christophe Grangé). Je me souvenais seulement qu’on y trouvait un cadavre enfermé dans la glace d’un glacier, dans une montagne. J’ai lu d’autres romans du même auteur, quatre au total (avec Le Vol des cigognes, Le Concile de pierre et L’Empire des loups, pour les suivants, j’en avais ma claque). Je dis « il me semble », parce qu’il y a quelque chose dans ce genre de littérature qui s'apparente à un tonneau sans fond.

J’avais lu en son temps Les Rivières pourpres (Jean-Christophe Grangé). Je me souvenais seulement qu’on y trouvait un cadavre enfermé dans la glace d’un glacier, dans une montagne. J’ai lu d’autres romans du même auteur, quatre au total (avec Le Vol des cigognes, Le Concile de pierre et L’Empire des loups, pour les suivants, j’en avais ma claque). Je dis « il me semble », parce qu’il y a quelque chose dans ce genre de littérature qui s'apparente à un tonneau sans fond.

Lire en série des Maigret, des San Antonio, voire des Manuel Vasquez Montalban (Roldan ni mort ni vif, La Rose d'Alexandrie, Le Quintette de Buenos Aires, ...) ou des Michael Connally (Le Poète, La Blonde en béton, Le Cadavre dans la Rolls, Les Egouts de Los Angeles) produit le même effet : ça rentre par un neurone, et ça sort par l’autre. Cette littérature n’est pas faite pour s'éterniser dans son lecteur et, pourquoi pas, le modifier, comme le font certains certains chefs d'œuvre.

Tout ça pour dire que, bien je ne me nourrisse pas que de lectures « sérieuses » ou de « grande littérature », et que moi aussi, j’aime juste passer de temps en temps « un bon moment », je n’en confonds pas pour autant ces différents registres, qui s'adressent à des niveaux, à des hauteurs très différents du lecteur : il y a une hiérarchie des valeurs littéraires, n'en déplaise aux "abatteurs de frontières". Moins ambitieux par principe, les « polars », « thrillers », « noirs » ne sont pas faits, au moins a priori, pour prendre racine durablement dans l’esprit de celui qui les prend en main. Ce sont des livres « à consommer ». Or on sait comment finit ce que nous consommons : au trou. Passons vite.

Car je viens de relire Les Rivières pourpres. C’est vrai que c’est le genre de livre qui « fait passer le temps », mais c’est du temps perdu. Inutile de partir à sa recherche. A cause de la structure particulière de tous les romans qui finissent sur le dévoilement du mystère ou de l’énigme, que l’auteur nous y livre l’identité du coupable, reconstitue l'enchaînement des faits et le rôle de chacun des personnages, ou qu’il expose la nature du complot qui a été mis en échec.

Ces livres (tout comme les films), dont l'intégralité du travail de construction de l'intrigue est orientée en direction d'une fin conçue comme la solution d'un problème, ces livres dont il ne faut surtout pas raconter la fin sous peine de passer pour un gougnafier qui vous savonne la planche de salut, ces livres qui perdent tout intérêt aux yeux de ceux qui ne l'ont pas lu dès qu'on vient de leur dire qui a tué, ces livres où le détective (le commissaire fait aussi ça très bien) est à l'arrivée tel qu'il était au départ, pli du pantalon et brushing compris (ragoût de mouton mitonné par Germaine toléré), ces livres ont moins de valeur que Lucien Leuwen ou Illusions perdues, où les personnages subissent jusque dans leur être l'action du temps, des autres et des événements. Il y a une trajectoire indéterminée dans la grande littérature. Dans le polar etc., il y a une boucle : le point d'arrivée était le point de départ. L'écrivain sait où il va, ce qu'il fait. Je simplifie. Je schématise. Je caricature. Je sais qu'il y a des exceptions. N'empêche que.

Je n'ai pas vu le film.

Dans Les Rivières pourpres, il s’agit d’un complot. Il y a des coupables. Beaucoup de coupables. Et très peu d'innocents, à commencer par le commissaire Niémans, qui s'occupe de l'affaire, capable de tuer un supporter de football trop violent. Même le lieutenant (on ne dit plus "inspecteur") Karim Abdouf, qui partage l'enquête avec lui, porte quelques menues peccadilles sur la conscience, et n'hésite pas au besoin sur les moyens à utiliser pour arriver à ses fins.

Prenez un beau complot, façonnez-le méticuleusement pour lui donner une forme définitive et présentable. C’est en général dans les dernières pages du roman que la grande explication vous sera donnée par un des principaux personnages, qui vous mettra sur la table la carte géographique de toute la machination et en reconstituera sous vos yeux éberlués la logique implacable.

Grangé vous place ici dans une université renommée située dans un patelin improbable (Guernon ne figure pas dans le répertoire des communes de France), non loin de Grenoble. Au sein de l’université est installée une caste archi-héréditaire de chercheurs brillants, qui vit depuis très longtemps en autarcie. Les mariages de plus en plus consanguins ont produit de véritables phénomènes intellectuels, mais en faisant de ces phénomènes des petites natures au plan physique. Mais aussi des malades mentaux.

Pour donner un coup de fouet régénérateur à cette fin de race, deux illuminés de la génération qui précède la présente ont élaboré un magnifique plan : un aide-soignant de la maternité et le chef de la bibliothèque universitaire. Le premier, à chaque fois qu'une des universitaires concernées va mettre bas, substitue au bébé celui d’une femme venant d’un village de montagne (Taverlay, lui aussi inconnu au bataillon), parce que c’est bien connu : les enfants d’universitaires ont des corps chétifs, alors que les petits montagnards sont des forces de la nature. Tout le monde sait ça. Ainsi va-t-on fabriquer des enfants qui auront à la fois un grand cerveau et un corps à toute épreuve : des savants et des alpinistes hors-pair. Je ne sais plus quel autre illuminé voulait collecter le sperme de tous les prix Nobel pour en féconder des femelles de compétition. C'est sur un tel fantasme que le bouquin est bâti.

Après l'école, les gamins intègrent l'université. C'est là que le bibliothécaire intervient. De son côté, il falsifie les états-civils pour dissimuler l’opération et s’arrange pour toujours placer (c'est lui qui assigne à chacun sa place) le même garçon en face de la même fille. Et devinez ce qui arrive : dans 70% des cas, ça finit par un mariage qui assurera la régénération de la race : si, si, c'est comme ça que ça marche ! Du moins à ce qu'on dit. Que l’aide-soignant et le bibliothécaire du bouquin soient de complets tarés mentaux, schizophrène ou paranoïaque, en tout cas des psychopathes accomplis, n’a finalement rien d’étonnant.

Si le bouquin souffre d’une faiblesse, c’est bien 1 - à cause de ce projet foireux, qui aboutit contre toute vraisemblance à la formation d'individus qui sont des forces de la nature (intellectuellement et physiquement), et 2 - à cause de cette invraisemblable façon de procéder, poursuivie inlassablement sur au moins deux générations. Conclusion : thèse, hypothèse, foutaise. C’est dommage, parce que, du coup, ça dégonfle tant soit peu la baudruche.

C’est d’autant plus dommage que tout le reste est absolument remarquable. Le commissaire déséquilibré qui a des crises de violence pure, le lieutenant Karim Abdouf en dreadlocks qui pique une voiture, la scène dans le caveau du cimetière de Sarzac (Lot ?), ça c'est de la peinture. Le découpage et la succession des séquences comme un montage cinématographique fiévreux, l’agencement des situations, les caractères des personnages comme leurs relations, la construction logique de l’édifice, tout cela s’emboîte à la perfection.

Techniquement, ce thriller-polar-noir est donc irréprochable, parce qu'il laisse espérer la découverte de quelque chose d'inouï, de grandiose, d'extraordinaire. A l'arrivée, on reste sur sa faim, un peu déçu de tomber sur une petite magouille improbable. Cela veut dire que l’ « idée » qui est au départ du roman, qui est admirablement servie par un « métier » incontestable, un métier de malade, genre M.O.F. (col tricolore) ou Compagnon du Tour de France, ne se situe malheureusement pas à la même hauteur que la mécanique savantissime artistement élaborée pour la mettre en valeur.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, jean-christophe grangé, les rivières pourpres, le vol des cigognes, le concile de pierre, l'empire des loups, commissaire maigret, san antonio, michael connally, le poète connally, la blonde en béton, le cadavre dans la rolls, les égouts de los angeles, polar, roman noir, roman policier, thriller

jeudi, 26 mai 2016

FÉLICITÉ DE LA CROIX-ROUSSE

Félicité de la Croix-Rousse est un petit polar écrit en 1968 par Charles Exbrayat. L’intérêt de ce bouquin serait trop mince pour que quelqu’un d’un peu équilibré ose en faire état, si l’action ne se passait pas, précisément et exclusivement, sur le plateau de la Croix Rousse, si l’on excepte une excursion du policier dans les locaux du Progrès pour une consultation de vieux numéros. Si je l’ai rouvert, c’est uniquement parce qu’il y est question de Lyon, et en particulier de cette « Colline aux canuts », chère au cœur de Roland Thévenet, l’auteur d’une pièce de théâtre qui porte ce titre.

Félicité de la Croix-Rousse est un petit polar écrit en 1968 par Charles Exbrayat. L’intérêt de ce bouquin serait trop mince pour que quelqu’un d’un peu équilibré ose en faire état, si l’action ne se passait pas, précisément et exclusivement, sur le plateau de la Croix Rousse, si l’on excepte une excursion du policier dans les locaux du Progrès pour une consultation de vieux numéros. Si je l’ai rouvert, c’est uniquement parce qu’il y est question de Lyon, et en particulier de cette « Colline aux canuts », chère au cœur de Roland Thévenet, l’auteur d’une pièce de théâtre qui porte ce titre.

Ce n’est pas pour dire, mais Exbrayat, qui n’est que stéphanois (« Tout le monde peuvent pas être de Lyon, il en faut ben d’un peu partout », La Plaisante sagesse lyonnaise, Catherin Bugnard : à noter qu’Exbrayat cite le nom de ce pseudonyme du politicien Justin Godard et même celui de l’Académie des Pierres Plantées qu’il avait fondée), connaît assez bien la Croix-Rousse, et pour un adepte de l’ASSE et du « chaudron » de Geoffroy-Guichard (celui-là même des Guichard-Perrachon qui ont fondé Casino), il n’en dit pas trop de bêtises. Ma foi, je n’en veux pas trop à Exbrayat de l’hommage que ce Vert, dans Félicité de la Croix-Rousse, rend à la capitale des Gaules, ou plus précisément à son quartier le plus ... à son quartier le plus .... Bref, le quartier que ce nom de Félicité caractérise à merveille (soit dit en toute objectivité, cela va de soi).

Son repérage des lieux est impeccable : le terrain de jeu de l’inspecteur (pardon, il faudrait dire l’O.P.) Darius Méjean se situe, d’est en ouest (du Rhône à la Saône), entre les rues Joséphin-Soulary et Chazière et, du nord au sud (de Caluire à la limite des « Pentes »), entre la rue Henri-Chevallier et le boulevard de la Croix-Rousse, où se trouve la poissonnerie « Les Pêcheurs réunis » (sans doute celle qui est devenue « Vianey »). Mais pourquoi faut-il que l’auteur fabrique de toutes pièces un « boulevard Carnot » ? Mystère.

Exbrayat a visiblement parcouru la Croix-Rousse, ce quartier inimitable, dont il rend finalement assez bien compte, pour un étranger, du « climat » particulier, de la place Commandant-Arnaud à la rue Victor-Fort, en passant par la rue Dumont, la rue Henri-Gorjus et la rue de Cuire (rue de Cuir en version imprimée !). J’imagine que c’est à des contraintes propres à la fiction qu’il imagine que la rue Henri-Gorjus possède un n°104 et la rue Chazière un n°326, rues qui, certes, ne sont pas les plus courtes, mais se gardent bien d’atteindre le n° 100 (ce numéro si présent dans les œuvres de jeunesse d’Alfred Jarry, à cause de l’aspect odoriférant et du « balai innommable » qui s’y rapportent).

L’autre côté sympathique de ce petit roman de Charles Exbrayat, c’est qu’il invente deux ou trois personnages de vrais Lyonnais de l’ancien temps, qui puisent leur vocabulaire dans la malle au trésor que constitue le Littré de la Grand’Côte. Voilà qui a dû faire plaisir en son temps aux mânes de Clair Tisseur, alias Nizier du Puitspelu. Le meilleur dans le rôle du Lyonnais fondamental s’appelle ici Ulysse Nizerolles, balayeur des rues de son état, et copain de régiment de l’inspecteur (pardon : de l’O.P.) Méjean.

Voilà un personnage ! Obligé de limiter sa consommation quotidienne à cinq litres de vin, il a l’impression de ne pas être à la hauteur de son défunt père, ancien des chemins de fer, qui en éclusait huit. Les pages où Exbrayat donne la parole à Nizerolles donnent un festival de lyonnaiseries.

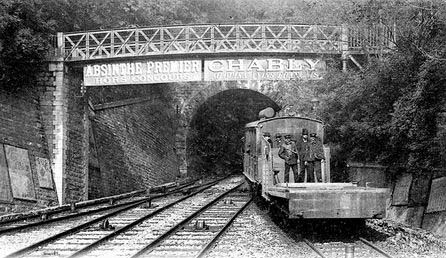

Jugez plutôt : « Et qu’est-ce que tu grabottes dans ce coin ? », « Il me rencontre en train de balayer les équevilles », « une salade de clapotons », « il s’est fait un peu trop serrer le corgnolon », « T’as vu quand ils ont assassiné la Ficelle ». Ah, la Ficelle ! La mienne, c’était pas celle de la rue Terme, c’était la « Ficelle Croix-Paquet », celle avec la passerelle,

qu’on passait directement du jardin à la montée Saint-Sébastien, celle avec son « truck » à l’arrière, pour les animaux et les "encombrants" (comme on peut le voir ci-dessus).

Après le festival, le feu d’artifice : « perdre mon temps à bajafler », « elle est toujours à grollasser dans le coin pour apincher ce qui se passe », « mon Alfred, c’était une vraie charipe », « décancane pas, Darius », « la Marguerite, un vrai veson », « grand gognand », « j’ai pas le droit, le dimanche, de me bambaner avec des gones que je connais », « même maintenant, j’en suis encore tout coufle », « le garçon, il doit être pire que toutes ses sœurs réunies. Une bugne, quoi », « t’as bien tort de te bouliguer l’intérieur », « je me sens détrancané ». Ah non, ne comptez pas sur moi pour un glossaire. Trouver des notes de bas de page dans un polar, ce n’est pas courant. Ici, il n’en manque pas une.

On l’a compris, ce qui me plaît dans Félicité de la Croix-Rousse, c’est le côté très « couleur locale », l’ancrage dans le quartier dont je respire l’air depuis très longtemps, même si mon domaine, autrefois, était plutôt « les Pentes » que « le Plateau », du 16, rue Pouteau au gourbi du peintre Sorokine, des traboules que je connaissais par cœur (aucune n’était fermée) à la rampe métallique du passage Mermet, de P'tit Jo le clochard à l'église Saint-Polycarpe.

On peut ajouter à cette couleur locale les figures que l’auteur met en scène, en particulier la famille très particulière sur laquelle l’enquête se concentre. Les Sancourt, c’est cinq sœurs et un frère, tous restés vieux célibataires, tous racornis, tous séchés sur pied, qui semblent vivre sous la férule de l’aînée, Félicité. Nul n’a jamais osé franchir le pas de tomber amoureux. Et les deux velléités manifestées ont avorté. Mais c’est là-dessus que l’intrigue est fondée, alors …

Quant à l’inspecteur (pardon : l’O.P.) Méjean, à ses tribulations avec son chef le commissaire Blaise Bertrand, dit B.B., franchement, on s’en fiche un peu. Que les deux hommes se soient fâchés à cause d’un gratin dauphinois (faut-il ou non râper du fromage dessus ?), cuisiné par l’une des épouses et mal commenté par l’autre, je vois là un « running gag », rien de plus. Les tourments intérieurs et les scrupules de l’inspecteur (pardon : l’O.P.), ça fait plutôt remplissage que ça ne fait avancer l’action. Quant aux scènes à son domicile, en face à face avec l’épouse, je les trouve un peu épaisses.

Bref, tout ce qui se rapporte au côté policier du polar m’intéresse très moyennement, même si l'auteur dédie son livre « A Georges Simenon, notre maître ». Je garde l’évocation d’une Croix-Rousse vivante. Ce qui n’est, après tout, pas si mal.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans A LA CROIX-ROUSSE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman policier, polar, charles exbrayat, félicité de la croix-rousse, lyon, croix-rousse plateau, croix-rousse les pentes, catherin bugnard, la plaisante sagesse lyonnaise, justin godard, joséphin soulary, rhône saône, roland thévenet, la colline aux canuts, académie des pierres plantées, nizier du puitspelu, clair tisseur, le littré de la grand'côte, alfred jarry

mardi, 08 septembre 2015

MAIGRET HESITE

A l'occasion du nouvel an pataphysique (nous sommes présentement le 1 absolu de l'an 143 E.P., où le pataphysicien célèbre précisément la "Nativité d'Alfred Jarry"), qu'il me soit permis d'adresser au lecteur et à tous les Palotins tous mes vœux de prospérité morale et de santé mentale.

Autour de l' "herbe sainte", Alfred Jarry et le peintre Pierre Bonnard (mur peint au Grand-Lemps, 38690).

Sans entrer dans des considérations trop techniques, précisons que le calendrier pataphysique prend pour premier jour de l'année le premier (8 septembre 1873) jour d'existence d'Alfred Jarry. Il est réputé avoir formulé, juste avant de s'éclipser (un 2 novembre 1907 vulg., autrement dit "28 Haha E.P.", jour commémorant la "Fuite d'Ablou"), en guise de "dernière parole", cette immortelle demande : « Un cure-dents ».

*******************************************

Georges Simenon : Maigret hésite (tome XXVI, éditions Rencontre, 1973).

Cette fois, il s’agit d’un meurtre annoncé. Et ça interloque Maigret. Une lettre d’une grande courtoisie, presque neutre. Mais une lettre anonyme quand même, dans laquelle on lit : « Un meurtre sera commis prochainement ». Sa particularité est d’être écrite sur un papier très spécial, appelé « Vélin du Morvan » : « … un vélin épais et craquant … », dont l’en-tête a été soigneusement découpé. C’est précisément ce papier, qui n’est plus fabriqué que par un papetier, et acheté que par de rarissimes clients.

Maigret déboule donc chez Parendon comme un ours dans un jeu de quille, ce qui motive l’envoi de la deuxième lettre anonyme : il aurait dû respecter la marche à suivre indiquée et attendre d’être recontacté. Parendon est un juriste renommé, spécialisé dans le droit maritime, et qui s’occupe de grosses affaires. Des hommes importants viennent souvent le voir pour cela.

Pourtant l’homme ne paie pas de mine : il porte des lunettes « à verres très épais », Maigret serre « une petite main blanche qui semblait sans ossature », l’homme semble « petit et frêle, d’une curieuse légèreté ». Son épouse, qui s’est invitée sans prévenir au cours de l’entretien, déclare tout de go : « J’espère que vous n’êtes pas venu arrêter mon mari ?... Avec sa pauvre santé, vous seriez obligé de le mettre à l’infirmerie de la prison … ». Elle le considère comme une demi-portion, comme un gnome, comme une quantité négligeable. La charmante femme !

La secrétaire du monsieur est amoureuse de lui. Elle se nomme Mlle Vague. Elle ne lui refuse rien quand il a envie d’elle, au risque que Mme Parendon les surprenne en pleine action : la maison entière est garnie de tapis et moquettes à suffisance pour qu’elle puisse se déplacer sans être remarquée, et être ainsi au courant de tout ce qui s’y passe, à l’insu même des occupants. Le luxueux appartement de l’avenue de Marigny lui appartient, hérité de son père, M. Gassin de Beaulieu, lorsque celui-ci a pris sa retraite, se retirant dans son château de Vendée. L’époux n’a strictement rien changé aux meubles, aux objets, à la décoration. On dirait qu’il n’est pas chez lui.

M. Parendon a une manie, pardon : un « hobby ». Il est obsédé par l’article 64 du Code Pénal. Il s’est mis en tête de faire tout ce qui était en son pouvoir pour le faire abroger. C’est l’article qui dit : « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pas pu résister ». Cela sous-entend peut-être dans son esprit que tout crime mérite châtiment, quel que soit l’état mental du criminel au moment des faits. Une sorte d’éthique fanatique de la responsabilité morale de l’homme dans tout ce qu’il fait. Pourquoi pas ?

En tout cas, Parendon n’a semble-t-il rien à cacher, puisqu’il fait savoir à tout le personnel que le commissaire pourra circuler à sa guise dans l’appartement et interroger chacun autant qu’il le jugera nécessaire. C’est ainsi qu’il s’entretient fort longuement avec la charmante Mlle Vague, qui répond sans fard à toutes ses questions, même les plus indiscrète. C’est évidemment cette femme qu’on retrouve égorgée.

Après lecture, les péripéties de l’enquête s’effacent assez vite. Simenon introduit dans son tube à essais un certain nombre de composés chimiques qui sont les personnages, pour observer comment tout ça réagit. Ici, la réaction est, selon moi, de basse intensité.

Une histoire somme toute anodine, peut-être à cause du choix des ingrédients : rien d’explosif.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, alfred jarry, calendrier pataphysique, pierre bonnard, le grand-lemps, georges simenon, commissaire maigret, maigret hésite, roman policier, polar, code pénal, pataphysique

dimanche, 06 septembre 2015

MAIGRET A VICHY

MES LECTURES DE PLAGE 6

GEORGES SIMENON : MAIGRET A VICHY (vol. XXIV, Editions Rencontre, 1969)

Le commissaire, pour une fois, a quitté Paris. Le bon docteur Pardon, après lui avoir dit : « Je crois qu’une cure à Vichy vous ferait le plus grand bien … Un bon nettoyage de l’organisme … », lui a conseillé de prendre ses vacances dans la ville d’eau. Il s’astreint à la discipline qui va avec : le verre d’eau obligatoire et régulier, et pas d’excès de table. Au café, il va même jusqu’à renoncer à la bière, c’est dire s’il est obéissant. Et puis surtout, il passe une bonne partie du temps à marcher en compagnie de bobonne.

Mais voilà, un Maigret ne serait pas un Maigret s’il n’y avait pas un mort. Cette fois, c’est « la dame en mauve » qui s’y colle. Une femme que le policier – déformation professionnelle – avait prise dans son collimateur (comme par hasard). Il est vrai qu’elle n’était pas la seule : il y avait aussi un couple, lui petit et replet, elle grassouillette, peut-être une Belge (« teint clair », « cheveux presque jaunes », « yeux bleus à fleur de tête »).

A noter que, où qu’il soit, il y a toujours quelqu’un pour reconnaître en lui le « chef de la Sûreté ». Simenon imite ici Maurice Leblanc, qui faisait des relations spéciales entre Arsène Lupin et la presse un ressort à part entière de ses fictions : le gentleman-cambrioleur ne se sert-il pas des journaux pour narguer la police ou annoncer, hâbleur, son prochain méfait ?

Pourquoi l’auteur des Maigret ressent-il le même besoin, dans la fabrication du personnage, de lui dessiner une aura de célébrité, même s'il la subit davantage qu'il ne la cherche ? On lit ici : « Il rejeta le journal, sans colère, car il avait l’habitude de ce genre d’échos, … ». Il n'y a en effet guère d'épisodes de ses aventures où il ne soit question de journalistes ou de sa photo dans le journal. L'effet de mise en abyme fut-il recherché ? Ou accompagna-t-il plus simplement la renommée du commissaire et le chiffre des ventes des romans dont la couverture portait ce nom ? Passons.

Donc la « dame en lilas » a été étranglée. Il se trouve que le commissaire divisionnaire Lecœur, qui dirige la PJ à Clermont-Ferrand, a été inspecteur sous les ordres de Maigret. Le patron de l’hôtel interpelle ce dernier : « Alors, monsieur Maigret, on vous soigne à Vichy ! On va jusqu’à vous offrir un beau crime … ». Les retrouvailles avec l’ancien subordonné sont cordiales : Lecœur ne demande pas mieux que de mettre au travail son ancien patron.

L’étranglée s’appelait Mlle Lange. Qui était-elle ? C’est à la recherche de la vérité de la personne que le livre est consacré. Une vérité liée à un passé longtemps enfoui. Cela fait une histoire compliquée, embrouillée : Hélène Lange avait une sœur, prénommée Francine. Celle-ci déclare qu’elles ne s’aimaient guère, mais on s’apercevra que, loin de se haïr, elles formaient un tandem de complices remarquable d’efficacité.

En fait de dames respectables, les deux sœurs sont des créatures machiavéliques : elles ont été assez habiles pour faire croire à M. Pélardeau, digne industriel, marié à une femme à laquelle il demeure très attaché, qu’Hélène, qui était à son service et qui a entretenu une longue liaison avec lui, a eu un fils - qu'il lui fut impossible de reconnaître, pour des raisons de convenances sociales.

En fait, c’est Francine, femme aux amants innombrables et inconnue de l’industriel, qui est allée accoucher d’un garçon à Mesnil-le-Mont, secondée par sa sœur. Elles se sont mises d’accord pour faire croire à Pélardeau qu’il est le père. Ayant le sens des responsabilités, il a constamment et largement subvenu aux besoins de la soi-disant "fille-mère" (comme on ne dit plus) et de sa supposée progéniture.

C’est l’argent ainsi soutiré pendant les quinze années qui viennent de s’écouler qui a permis aux sœurs d’ouvrir un beau salon de coiffure à La Rochelle, puis à Hélène d’acheter la maison qu’elle occupait à Vichy. Le hasard d’une cure dans la ville d’eau a suffi pour que Pélardeau reconnaisse Hélène, la suive, et fasse tout pour lui faire dire où se trouvait leur fils supposé. La mort de la femme est quasiment accidentelle.

Le roman est remarquablement construit et conduit, dans la mesure où le dévoilement se fait longtemps laborieux, pour s’accélérer vers la fin. Une autre grande qualité de ce Maigret est l’intensité dramatique produite par les enjeux psychologiques : l’embarras et la pitié de Lecœur et Maigret pour cet homme, plus accablé, semble-t-il, du poids de ce long péché pour lequel il n’a cessé de payer en pure perte, que du crime qu’il vient de commettre. Et qui a tout ce temps vécu dans l’illusion (un mensonge) qu’il avait une descendance mâle, alors que l’union avec l’épouse légitime est demeurée stérile.

Je compte ce livre parmi les excellents Maigret.

Voilà ce que je dis, moi.

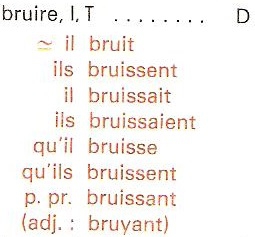

Note : ces considérations ne m'empêchent pas de déplorer vivement l'énormité morphologique commise par Simenon dans le chapitre I (à la deuxième page du roman) : « La soirée était presque fraîche, après une journée lourde, et la brise faisait bruisser doucement le feuillage ... ». Comment diable a-t-il pu faire de "bruire" un verbe du premier groupe ?

Bescherelle est catégorique ("D" pour "défectif").

Pauvre verbe "bruire" (ne pas confondre avec "bruir", du 2è groupe, qui veut dire "imbiber de vapeur, échauder") : on comprend que n'importe quel journaliste ignare prononce le plus naturellement du monde des phrases du genre : « La ville entière bruisse des rumeurs les plus folles », mais Simenon ! C'est impardonnable ! Honte sur vous, monsieur Simenon !

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges simenon, commissaire maigret, commissaire lecoeur, maigret à vichy, docteur pardon, roman policier, polar, maurice leblanc, arsène lupin

samedi, 05 septembre 2015

LE VOLEUR DE MAIGRET

MES LECTURES DE PLAGE 5

GEORGES SIMENON : LE VOLEUR DE MAIGRET

Maigret, bêtement ennuyé par le cabas qu’une dame lui colle dans les tibias, se fait piquer son portefeuille. Il fumait sa pipe tranquillement sur la plate-forme d’un des derniers bus parisiens ainsi équipés. Le voleur s’est carapaté, puis perdu dans les petites rues du Marais. Aussi pourquoi le commissaire a-t-il la mauvaise habitude de mettre le portefeuille dans la poche revolver ? Il aurait dû écouter sa femme. C’est d’autant plus ennuyeux que celui-ci contient sa médaille officielle de commissaire, dont la perte est sanctionnée.

Surprise : le lendemain, il trouve sur son bureau une grosse enveloppe à son nom, contenant le portefeuille. Il n’y manque strictement rien. Puis c’est le voleur en personne qui lui téléphone et le convoque dans un café non loin de la rue Saint-Charles, dans le 15ème. François (parfois Francis) Ricain est un homme bizarre et compliqué, il fait des manières, il est affamé, il est inquiet, il n’a pas le sou. Il emmène le policier jusqu’à son logement (dans la rue citée), pour lui montrer le cadavre de son épouse, Sophie : il lui manque une partie du crâne. L’odeur est pénible.

François Ricain se croit promis à un bel avenir dans le cinéma : il écrit des scénarios de films. En attendant, il tape toutes ses connaissances pour payer son loyer, si bien qu’il doit de l’argent à un peu tout le monde. Il n’est pas le seul à croire en son talent : il y a un certain Dramin, lui aussi scénariste ; il y a Huguet, un photographe de presse ; il y a Maki, un sculpteur abstrait ; et puis il y a Carus, un producteur qui vit avec Nora, belle femme dont on apprendra que, sans ostentation, elle est une vraie femme d’affaires. Elle espère épouser Carus un jour. Tout ce petit monde se retrouve dans le restaurant tenu par Bob Mandille, un ancien cascadeur, et Rose Vatan, une ancienne chanteuse connue sous le nom de Rose Delval.

Petit roman offrant un coup d’œil sur le petit milieu vaguement artiste qu’on trouve associé au cinéma. On s’apercevra que les mœurs sont assez libres, que Sophie Ricain n’était pas précisément une oie blanche (elle aurait été vexée de ne pas se faire sauter par Huguet), que Ricain n’en pouvait plus de tirer la langue et de dépendre, pour sa subsistance de la bonne volonté de quelques-uns, qu’il pouvait haïr pour cela. Peut-être Sophie l’a-t-elle traité de maquereau ?

C’est un bon roman sans aspérités, dont l’intérêt repose sur l'inventaire méticuleux, façon "fouille en règle", un jour de grève du zèle, des caractéristiques du personnage principal, ce François Ricain, bourré d’incertitudes, d’orgueil et de contradictions.

Soit dit en passant, Maigret n'est jamais le personnage principal des aventures de Maigret : le commissaire n'est pas un "héros", mais une sorte d'éponge qui absorbe les ambiances, les petits faits, les types humains, puis qui les synthétise pour en extraire tout le suc de signification.

S'il fallait une métaphore pour définir Maigret, je dirais volontiers qu'il est un centre de gravité. Chaque Maigret est un effort, à chaque fois renouvelé, de donner du sens à un monde sans cesse incompréhensible. Et on aboutit chaque fois à la même conclusion : il n'y a rien à comprendre, il n'y a que les faits.

Au bout du compte, il reste une seule question : est-il vraisemblable qu'une petite balle de calibre 6,35 (entre 3,3 et 3,9 grammes), même tirée par un Browning de Herstal, ait emporté un morceau du crâne de la victime ? D’autant plus que quelqu’un parle à un moment (début) d’une arme de gros calibre.

Je n’en sais rien. Le doute m’habite.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maigret, littérature, littérature française, georges simenon, le voleur de maigret, roman policier, commissaire maigret, police judiciaire, quai des orfèvres, inspecteur janvier, inspecteur lucas

mercredi, 01 juillet 2015

MAIGRET ET L'AFFAIRE NAHOUR

Pour meubler un de ces moments nocturnes où le sommeil se refuse, j’ouvre à l'occasion un roman de Simenon. Un Maigret, mais pas forcément. En l'occurrence, je ne suis pas sûr que ce soit réunir les circonstances les plus propices à sa juste appréciation. Toujours est-il qu’en lisant Maigret et l’affaire Nahour, j’ai été gêné par les ficelles de l’auteur, qui m’ont paru plus grosses que la normale.

Tout est là mais, dirait-on, plus qu’à l’ordinaire. C’est bien une histoire du commissaire Maigret, mais comme fatiguée d’avoir à remplir son cahier des charges habituel. Comme ennuyée d’avoir à en passer par les ingrédients obligatoires, les uns éternels (la collection de pipes sur le bureau du quai des Orfèvres ; le demi qu’on fait monter de la brasserie Dauphine ; les petits plats de son épouse, ici une « choucroute alsacienne » (pléonasme) ; jusqu’à la célèbre « méthode Maigret » : « Il ne suivait aucun plan préconçu. Il allait devant lui, au hasard, en s’efforçant surtout de ne pas se forger d’opinion »), les autres liés aux circonstances (il fait – 12°, madame Maigret a tricoté une écharpe aussi épaisse et lourde que la place qu’elle occupe dans la narration, ah ! ces incontournables éléments du décor pour "faire vrai" !).

L’histoire, de son côté, est assez honnêtement tricotée, mais donne l’impression bizarre d’une action vibrionnante, comme d'une mouche prise sous une cloche de verre qui ne cesse de se heurter à la paroi. Les personnages, policiers comme suspects, ne cessent d’aller et venir d’un point à un autre. Un mécanique tournant à vide.

Et puis ce coupable impénétrable, impavide et dur comme le granit, qui ne changerait pour rien au monde le moindre iota à sa façon de se défendre, y compris devant le tribunal, au point d’amener Maigret à s’avouer vaincu dans la dernière phrase (« Au fond, [X] a gagné. ») bien que l’autre en ait pris pour dix ans, j’ai du mal à y croire : il jure dans le tableau, comme une couleur mal assortie.

Et puis cet assemblage de personnages qui mentent tous au début comme autant d’arracheurs de dents, et puis qui, sans qu’on sache bien pour quelle raison, se mettent à dire la vérité (enfin, il faudrait nuancer). Et puis la chantilly journalistique, pourquoi se met-elle à mousser abruptement, pour s’abouser un peu plus tard ? On ne sait pas trop (remplissage ?).

Tout ça fait des coutures un peu trop visibles : comme si le couturier ne s’était pas donné trop de mal. Comme s’il en avait marre, renâclant devant l’effort à faire pour les dissimuler avec soin. Un livre fait de pièces et de morceaux prêts à l’emploi, en quelque sorte, mais mal liés ensemble. On n’arrive pas à y croire. Voilà pour l’impression générale que m’a laissée Maigret et l’affaire Nahour.

Maintenant l’histoire : elle en vaut une autre. Tout se passe dans un milieu à (beaucoup de) pognon. Le père Nahour, banquier libanais, a deux fils. L’un a mis ses pas dans ceux du papa (banquier à Genève). L’autre (Félix Nahour) est devenu joueur dans des cercles plus ou moins professionnels, mais a commencé à gagner un argent fou en développant ses connaissances en mathématiques, en particulier le calcul des probabilités, passant beaucoup de temps à relever les numéros qui sortent à la roulette.

C’est lui, Félix, le mort du début : une balle d’assez gros calibre lui a fait un trou dans la carotide avant de se loger dans le crâne, occasionnant l’impressionnante flaque rouge dans laquelle la femme de ménage, Mme Bodin, l’a trouvé le matin en prenant son travail. Il a épousé plusieurs années auparavant une reine de beauté, Evelina, une Hollandaise un peu nunuche, mais allez savoir.

L’histoire commence chez le docteur Pardon, chez qui elle s’est rendue, accompagnée par un homme qui dit l’avoir secourue en bas de l’immeuble : le coup de feu qu’il dit avoir été tiré d’une voiture fait perdre beaucoup de sang à la femme. Pardon appelle Maigret après que le couple s’est discrètement éclipsé après son intervention. Au flic de démêler l’écheveau.

Il y a encore la bonne d’Evelina Nahour, Nelly. Il y a encore Anna Keegel, la vieille copine de confiance d’Evelina (à vrai dire, elle fait de la figuration). Il y a les deux enfants du couple, que le père a envoyés dans une pension de la Côte d’Azur et confiés à une nurse, sans que la mère s’en chagrine outre-mesure. Il y a le factotum de Félix Nahour, Fouad Ouéni, un Libanais de la montagne au statut nébuleux : tour à tour secrétaire, cuisinier, chauffeur, et rémunéré tous les trente-six du mois. Nahour l’emploie aussi à relever les numéros qui sortent à la roulette.

Je me trompe peut-être, mais Maigret et l’affaire Nahour, qui figure dans le peloton de queue des aventures du commissaire (il est daté du 8 février 1966, le dernier de 1972, le premier de 1931, ça fait donc trente-cinq ans que l’auteur traîne son personnage), montre que Simenon commence à en avoir soupé.

Comme s’il ne croyait plus lui-même à son personnage.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, roman policier, commissaire maigret, georges simenon, maigret et l'affaire nahour, quai des orfèvres, littérature française, maigret brasserie dauphine

lundi, 11 mai 2015

LE DERNIER FRED VARGAS

Note liminaire : je n'avais pas prévu que Le Masque et la plume inscrirait à son programme du 10 mai le dernier livre de Fred Vargas (ceci dit pour ceux qui ont écouté France Inter hier soir). Sur la chose, le modeste (et néanmoins péremptoire) commentaire qui suit était déjà entièrement écrit.

Note liminaire : je n'avais pas prévu que Le Masque et la plume inscrirait à son programme du 10 mai le dernier livre de Fred Vargas (ceci dit pour ceux qui ont écouté France Inter hier soir). Sur la chose, le modeste (et néanmoins péremptoire) commentaire qui suit était déjà entièrement écrit.

**************

Je pensais avoir délaissé le polar pour toujours. Quelqu’un m’a incité, dernièrement, à lire Adieu Lili Marleen, de Christian Roux (Rivages / Thriller, 2015). Désolé, je n’ai pas pu. Cette histoire de pianiste embarqué dans les sales histoires, ça m’est vite tombé des mains. J’ai renoncé. Peut- être à tort, je ne saurai pas, j'accepte l'idée.

être à tort, je ne saurai pas, j'accepte l'idée.

L’argument avancé, le miel qui devait attirer l’ours hors de sa tanière, était pourtant alléchant : la musique, et pas n'importe laquelle. Avec des têtes de chapitres du genre interpellant. Pensez : « Opus 111 ». Mieux encore : « Muss es sein ? – Es muss sein ». Vous vous rendez compte ? Mais si, rappelez-vous : la dernière sonate (op. 111 en ut mineur, 1824) et la dernière œuvre (quatuor op. 135 en fa majeur, composé en 1826) écrites par Ludwig van ! De quoi tilter, évidemment, si le mot a encore un sens aujourd’hui. Ben non, je n’ai pas pu.

Mais le quelqu’un en question y est allé plus fort ensuite. Elle est têtue : revenant d’une visite au festival « Quais du polar », qui s’est tenu à Lyon récemment, elle m’a offert le dernier Fred Vargas : Temps glaciaires (Flammarion, 2015). C’est connu : « A cheval donné, on ne regarde pas les dents », tout le monde sait ça.

De Vargas, j'avais déjà lu Pars vite et reviens tard (avec sa fin en pirouette décevante), Sous les vents de Neptune (avec son criminel grandiose qui s'échappe à la fin), Un Lieu incertain (avec son ostéopathe et son évocation originale de Dante Gabriel Rossetti), L'Homme à l'envers (avec son Canadien obsédé par les loups du Mercantour). Des polars corrects qui m'ont laissé des souvenirs assez bons. Pas des chefs d'œuvre, mais. J’ai donc ouvert le livre.

J’ai failli le refermer vite fait. Pour une raison très simple, la même qui m’a fait refermer à toute vitesse Alexandre Dumas, quand j’ai voulu relire dernièrement Les Trois Mousquetaires : le tirage à la ligne. Le moyen est simple : quand vous êtes payé à la ligne, allez à la ligne au bout de trois mots. Les dialogues sont faits pour ça.

Vous organisez une bonne partie de ping-pong verbal entre plusieurs personnages, et vous voilà parti pour un volume épais comme un Bottin de l'ancien temps. C’est flatteur pour vous : vous avez lu cent pages en un temps record. Ici, les personnages ne manquent pas, c'est la brigade que commande le commissaire Adamsberg. A chacun son caractère, et toujours « le petit fait vrai ». C'est merveilleusement interactif. Donc ça permet d'allonger la sauce.

Malheureusement, ça sent le procédé à cent kilomètres. Pourtant, je n’ai pas lâché. A cause d’une circonstance particulière : le livre parle d’Akureyri. Alors là, vaincu, je me suis senti obligé. Je dois quand même dire que si mes chers J. et S. n’étaient pas allés traîner leurs guêtres par là-bas pour guetter les aurores boréales, le nom de la ville serait resté pour moi une suite de sons un peu exotique. Rien de plus. J'aurais laissé tomber.

Timbre portant le cachet de la poste d'Akureyri.

Or il est bel et bien question de l’Islande, dans le roman de Fred Vargas, et de sa région nord : Akureyri, au fond de son fjord, l’île de Grimsey, sur le cercle polaire arctique (66° 66’). Il est question du village de Kirkjubæjarklaustur (ouf !), où est né Almar. Il est aussi question du tölvar, « la sorcière qui compte ». Le tölvar n’est rien d’autre que l’ordinateur, en islandais.

Il est encore question d’un esprit dangereux et impérieux qu’on nomme l’afturganga, qui lance des appels irrésistibles à certains, même très éloignés, et qui châtie à coups de brume absolument impénétrable ceux qui s’attardent chez lui sans son accord. Rögnvar : « L'afturganga ne convoque jamais en vain. Et son offrande conduit toujours sur un chemin » (p. 406). A bon entendeur, salut ! C'est la majestueuse et puissante Retancourt qui sauve in extremis l'équipe et l'enquête. Rögnvar avait raison.

Voilà. Je ne vais pas résumer l’intrigue. Je dois avouer qu’elle est surprenante. En refermant le bouquin, j’ai envie de dire à madame Vargas : « Bien joué ! ». Il est vrai qu’il faut passer par-dessus l’horripilation produite par le choix du mode de relation des faits (le dialogue). La lecture épouse de l'intérieur toutes les circonvolutions cérébrales de l'équipe, les hésitations, conflits plus ou moins larvés entre ses membres, retours en arrière des personnages réunis autour d'Adamsberg. Disons-le : ça peut lasser, si l'on n'est pas prévenu.

L’avantage de l’inconvénient de ce choix narratif, c’est la maîtrise totale du rythme du récit par l’écrivain. Et c’est vrai que ça commence plan-plan, et même que ça se traîne au début. Et puis, insensiblement, ça accélère, ça devient fiévreux, un coup de barre à bâbord, puis à tribord, le vent forcit, la mer se creuse, et ça finit dans les coups de vent et la tempête. Va pour le dialogue, en fin de compte. Je ne suis quand même pas sûr que cette façon d'installer un "climat" soit absolument nécessaire.

A mentionner, le passage par une improbable association d’amoureux de la Révolution française en général et de Robespierre en particulier, qui s’ingénient, à dates fixes, à rejouer les grandes séances des Assemblées, depuis la Constituante jusqu’à la Convention. En perruque et costume, s’il vous plaît. Beaucoup d’adhérents, comme s’ils revivaient les passions de l’époque, se laissent emporter par l’exaltation historique. C’est assez impressionnant. Mettons : original.

Au sujet du bouquin, j’avais lu dans un Monde des Livres un commentaire condescendant d’Eric Chevillard, écrivain de petite renommée hébergé par les Editions de Minuit. J’imagine que dire du mal de la production de Fred Vargas n’est pas un enjeu majeur dans le microcosme littéraire parisien, et que Chevillard ne risque pas grand-chose à flinguer sa consœur. Passons. Quoi qu’il en soit, je sais gré à la dame de s’y être prise assez adroitement pour m’amener à m’intéresser à l’histoire, jusqu’à me permettre de surmonter ma répugnance à affronter tant de parlotes.

Tout juste ai-je noté quelques préciosités de vocabulaire (« alenti », p. 126 ; « étrécies », p. 203) ; quelques bourdes grammaticales ici ou là (« et celle de François Château qui, oui, lui semblait-il, le reconnaissait », au lieu manifestement de « qu’il reconnaissait », p. 193 ; « substituer » au lieu de « subsister », p. 221). Une étourderie scientifique : que je sache, le manchot empereur n'a rien à voir avec les « oiseaux nordiques » (p. 192). Rien de bien grave, comme on voit. Dernière précision : je n'ai jamais vu, dans aucun polar, mettre en œuvre une fausse piste aussi énorme.

Je finirai sur une préoccupation du moment. Manuel Valls, premier ministre, et Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, en plein débat sur la « loi renseignement », ne désavoueraient certainement pas cette parole de Robespierre rapportée p. 331 : « Je dis que quiconque tremble en ce moment est coupable ; car jamais l’innocence ne redoute la surveillance publique ». Robespierre était pour la transparence totale des individus.

Ça fait froid dans le dos, quand on y réfléchit un peu : quand on est innocent, on n'a rien à craindre des intrusions policières. Ça pourrait même faire un argument pour Valls et Cazeneuve : ceux qui protestent contre la « loi renseignement », c'est parce qu'ils sont coupables. Valls + Cazeneuve (+ Hollande) = Robespierre. Drôle d'équation, non ?

Avis à tous les "innocents" qui raisonnent en se disant : « Oh, moi, du moment que je n'ai rien à me reprocher, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent ». En ces temps d'espionnage généralisé et de collecte intégrale des données personnelles, la phrase de Robespierre est d’actualité ou je ne m’y connais pas.

Ne pas oublier que la période où "l'Incorruptible" dominait porte encore le nom de Terreur. Heureusement, il y eut le 9 thermidor an II (27 juillet 1794). Avis aux actuels adeptes de la « surveillance publique ».

Voilà ce que je dis, moi.

Note : le sanglier visible sur la couverture est un vrai personnage. Il s'appelle Marc. Il protège Céleste. Il a une hure douce comme un bec de canard. Il est à deux doigts d'y passer, à coups de rafales de MP5 (ci-contre) (cliquez pour 1'48"). On est content qu'il survive. Même si les infirmiers ne sont pas contents. Un sanglier à l'hôpital ? Vous n'y pensez pas !!!

Note : le sanglier visible sur la couverture est un vrai personnage. Il s'appelle Marc. Il protège Céleste. Il a une hure douce comme un bec de canard. Il est à deux doigts d'y passer, à coups de rafales de MP5 (ci-contre) (cliquez pour 1'48"). On est content qu'il survive. Même si les infirmiers ne sont pas contents. Un sanglier à l'hôpital ? Vous n'y pensez pas !!!

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : festival quais du polar, lyon, littérature, littérature française, polar, roman policier, fred vargas, lili marleen christian roux, beethoven, opus 111, muss es sein es muss sein, opus 135, temps glaciaires flammarion, alexandre dumas les trois mousquetaires, commissaire adamsberg, akureyri, aurores boréales, islande, tölvar, éric chevillard, éditions de minuit, manuel valls, bernard cazeneuve, françois hollande, manchot empereur, robespierre, révolution française, loi renseignement, l'incorruptible, la terreur, pars vite et reviens tard, sous les vents de neptune, un lieu incertain, l'homme à l'envers

jeudi, 17 juillet 2014

DU RIFIFI EN LAPONIE 2/2

Olivier Truc, Le Dernier Lapon, Métailié.

L’histoire est celle d’un grand malheur qui s’est abattu autrefois sur un village lapon, du fait même du « trésor » indiqué. Une vague légende rapporte qu’il s’agit d’or. Mais il ne s’agit pas d’or, comme le croit le vieil Olsen, un paysan, petit politicien véreux du coin, impatient de déposer une demande de licence, dans le seul but de s’approprier cette richesse démesurée.

Autant le savoir : les frontières, ici, n'ont aucun sens. Elles n'ont d'ailleurs commencé à exister que lorsque les industriels ont trouvé des ressources pour s'enrichir. Le territoire des Sami transcende les frontières, au point que les trois pays concernés ont créé un corps de police transfrontalier.

J'ai un peu traîné mes guêtres par là-haut, de Tromsø à Kirkenes (à deux pas de Mourmansk, en Russie), et de Narvik à Rovaniemi.

(La carte ci-dessus est celle qui figure dans le livre.)

C’est le géologue Racagnal, un Français, qui révèlera qu’il s’agit d’uranium. La roche est même d'une teneur proprement inouïe. Racagnal est une ordure sans scrupule en même temps qu’un géologue exceptionnel, qui travaille « à l’ancienne » et à l’instinct : il rigole bien quand Kallaway (qu’il surnomme Mickey) arrive en renfort et débarque de l'hélicoptère envoyé en urgence tout un matériel sophistiqué pour ne faire que confirmer ses conclusions.

Mais ce qu’il préfère (et qu'il ne perd jamais de vue), Racagnal, ce sont les filles de quinze ans environ. C'est plus fort que lui. C’est ce qu’a vite compris Brattsen le flic pourri, qui demande à la très jeune et jolie Ulrika d’être gentille avec le monsieur, histoire d’avoir barre sur lui (mais le vieil Olsen garde aussi une coupure de journal relatant un fait divers compromettant arrivé à Alta, où il est question du bonhomme).

L’histoire ? Le tambour lapon (rarissime) a été volé avant que qui que ce soit ait eu le temps de l’étudier, et même de le photographier. C’est un vieux Français qui voulait en faire don au musée local avant de casser sa pipe. Il était très jeune quand il a accompagné Paul-Emile Victor, en 1939, dans une mission d’exploration. Un chaman lapon lui avait fait cadeau de l’instrument.

On apprendra qu’un certain Flüger, géologue de son état, avait trouvé la mort au cours de l’expédition, soi-disant du fait d’une mauvaise chute, en réalité tué par le propre père du vieil Olsen, le paysan-politicien, qui a conservé dans son coffre secret la vieille carte géologique dressée autrefois par Flüger, où figurent les indications permettant de retrouver l’emplacement de l’ancienne mine.

Le problème, c’est que vient s’ajouter à l’histoire le meurtre de Mattis Labba, et que le vieil Olsen et le policier Brattsen font tout pour éloigner les enquêteurs de la piste de la mine, allant même jusqu’à faire destituer par des amis politiques « le Shérif », Tor Jensen, au profit de cet adjoint peu scrupuleux. Heureusement, la patrouille P9, qui comprend Klemet et Nina, garde (secrètement) le nez sur les traces, aidée (secrètement) par l’ancien commissaire. Ils reconstituent patiemment la chaîne en agençant les maillons l’un après l’autre.

La fin a d’autant plus à voir avec l’apocalypse que tous ceux qui participent à l’action convergent vers un point où va bientôt se déchaîner une tempête polaire. Disons que la folie des hommes rejoint la rage de la nature. Disons aussi que la mine n’ouvrira pas. Et que l’auteur ne clôt pas son livre sur un épilogue dressant un bilan général des différents destins croisés au cours du récit : Aslak s’enfonce pour ne pas en revenir dans les solitudes glacées, pendant que Klemet sanglote sur sa motoneige. Les autres, il n'en est plus question. On imagine que tout est rentré dans l'ordre.

Aslak, c'est lui "le dernier Lapon". Considéré par la vieille Berit Kutsi (qui en fut autrefois amoureuse) comme un saint, parce qu’il a épousé Aila malgré le viol subi à l’âge de quinze ans par un prospecteur étranger, qui aimait les filles très jeunes (tiens donc). Enceinte, elle n'a pas pu avorter, alors elle a tué son enfant à la naissance. Elle en est devenue folle, et sa folie consiste à pousser des cris effrayants, et à être dans l'incapacité d'assumer son existence.

Et non seulement Aslak lui est resté fidèle, mais il a tout fait pour préserver, en ce qui le concernait, le mode de vie traditionnel des Lapons, refusant toutes les facilités offertes par la technique moderne, à commencer par le scooter des neiges. Il accepte les hurlements sauvages qu'Aila pousse régulièrement, parfois pendant une journée entière. Mieux : il est aux petits soins pour elle, et l'entoure avec dévotion.

Il lui prépare du feu et des vivres pour huit jours quand il accepte de servir de guide au prospecteur Racagnal. S'il accepte, c'est parce que quand il l’a fait entrer sous sa tente, Aila a reconnu à son poignet la gourmette de l'homme qui l’avait violée jeune fille (avec l'inscription MOSO, pour MinO SolO, l'entreprise qui avait envoyé Racagnal). Mais même sans cela, quand l’autre est arrivé sur son scooter, la première chose qu’Aslak s’est dite, c’est que le Mal en personne venait de faire son apparition. Inutile de dire que les jours de Racagnal sont comptés. Et sa fin, je peux vous dire qu'elle n'est pas piquée des hannetons.

Au total, un livre agencé de main de maître, que le lecteur aurait tort de délaisser à cause de son volet ethnographique. Car l’auteur l’a construit en virtuose : techniquement, le puzzle est irréprochable. C'est du grand art. Il faut cependant surmonter sa répugnance à avaler l’épais documentaire qui alourdit indéniablement le récit. Y avait-il moyen de rendre l’exposé plus fluide, mieux intégré à l’action proprement dite ? Franchement, je ne sais pas.

Olivier Truc frappe très juste en nous emmenant sur la frontière qui nous sépare du monde ancien. Un monde quasiment disparu sous les chenilles d'acier du char de la "modernité" et des artifices de la technique. Si Klemet est le personnage principal, Aslak est un personnage absolument magnifique. Il n'occupe pourtant dans le récit qu'une place assez marginale, mais qui se révèlera cruciale au bout du compte.

Que se passe-t-il dans un individu (Klemet) quand l'acculturation est passée par là, le coupant radicalement du peuple dont il est issu ? Quand il est sans cesse confronté à la présence d'un homme intègre (Aslak), qui lui fait peur parce qu'il n'a jamais transigé sur ses principes, au prix de lourds sacrifices touchant les facilités de la vie offertes par le "progrès" ? Klemet est Lapon, mais il travaille dans la police norvégienne. Il ne vient pas d'une famille d'éleveurs. Il ne connaît pas les vieilles traditions de son peuple. Aslak, contre vents et marées, est resté petit éleveur de rennes, et éleveur « à l'ancienne ». Pénétré de l'esprit de ses racines.

Racines dont Klemet est coupé. D'ailleurs il s'en veut de sa lâcheté. Il s'en veut d'avoir trahi la promesse faite autrefois à Aslak de s'évader en sa compagnie de l'orphelinat. Au dernier moment, il a flanché : « Tu sais quoi ? hurla Klemet, dont les yeux s'emplissaient de larmes qui lui faisaient mal. On avait sept ans ! Bon Dieu, sept ans ». Mais ce n'est pas une raison pour que le remords ne le ronge pas, même cinquante ans après : « Mais nous devions le faire ensemble, Klemet. C'était notre promesse », répond Aslak. Rien de pire qu'une promesse non tenue pour foutre en l'air un homme normal.

Aslak s'enfonce alors et disparaît dans la nuit polaire, tandis que Klemet sanglote comme un enfant sur son scooter des neiges, sous le regard éberlué et impuissant de Nina.

Une enquête policière, un documentaire sur les mœurs actuelles et traditionnelles des Lapons, des rudiments de prospection géologique, un aperçu des mœurs politiques dans les pays nordiques, une critique en règle de la "civilisation", non, je ne regrette pas d'être entré là-dedans, ce qui n’est déjà pas si mal. Et le dénouement est d'une grande force. Ce qui est mieux.

Voilà ce que je dis, moi.

09:03 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, olivier truc, éditions métailié, le dernier lapon, laponie, peuple sami, norvège, suède, finlande, paul-émile victor, roman policier, polar

mercredi, 16 juillet 2014

DU RIFIFI EN LAPONIE 1/2

Le Dernier Lapon, d'Olivier Truc, aux éditions Métailié, 2012.