vendredi, 11 mai 2018

COLÈRE DES PEUPLES

21 novembre 2016

Lettre grande ouverte aux « ÉLITES » qui ont les yeux et les oreilles grands fermés.

Où trouve-t-on le paragraphe qui suit ? Quel révolutionnaire a pu écrire un tel brûlot ? « C’est un ouragan qui emporte tout. Les calculs des sondeurs et les prévisions des experts. Le confort des élites intellectuelles et les certitudes des milieux d’affaires. La suffisance des hommes politiques et l’arrogance des médias. Une lame de fond dont la brutalité coupe le souffle. Un raz de marée sidérant dont l’onde de choc n’épargne pas nos rivages. Dans tout l’Occident, les peuples sont en colère. Nous avions choisi de ne pas le voir. Depuis la victoire de Donald Trump, nous ne pouvons plus faire semblant. » On a vraiment l'impression que l'auteur de ces lignes en a pris plein la figure, et qu'il lâche la bride à son humeur et à sa rage. Alors qui ? Où ?

Je vous le donne Émile : dans Le Figaro (jeudi 10 novembre 2016 - eh oui, on est le 10 mai 2018, ça fait déjà 18 mois - premier jour où le bouclage du journal permettait de rendre compte de l’élection de Donald Trump), sous la plume d’Alexis Brézet, éditorialiste. L'élection de Trump, le Brexit et, n'y allons pas de main morte, le "non" au référendum de 2005, sont dus à "la colère des peuples".

En une et page 21 s’il vous plaît. J’aurais pu écrire la même chose dans les mêmes termes, moi qui ne suis pourtant pas du tout du même bord (enfin, moi qui suis de gauche-droite, car ça dépend des sujets, je ne devrais pas être aussi catégorique). Attention, Alexis Brézet n’est pas n’importe qui : l’ « ours » nous indique qu’il est « directeur des rédactions » (je note le pluriel), pas moins. Autrement dit, Alexis Brézet appartient à ce milieu particulier des « élites intellectuelles » dont il dit pis que pendre. Il appartient à ce milieu des « médias » dont il dénonce « l’arrogance ». Comme s'il reniait la famille dont il est issu. Très provisoirement, soyons-en sûrs.

L’éditorial du Figaro du 10 novembre constitue donc une illustration magistrale de l’exercice de contrition paradoxale. Le 10 novembre, le directeur des rédactions du Figaro revêt une grande chemise, se met une corde au cou, pour (comme on ne dit plus, parce qu'on ne sait plus ce que ça veut dire) « aller à Canossa ». Mais rassurons-nous : dès le 11 novembre, Alexis Brézet est revenu de Canossa (il a pris le TGV) pour retrouver ses habits civils et son fauteuil directorial (équipé d'un dispositif du dernier cri de reconnaissance fessiale, acheté aux Chinois, des fois que des malappris auraient le mauvais goût d'essayer le fauteuil en son absence). Mais l'autocritique ne va pas, pour le "directeur des rédactions" du Figaro, jusqu'à démissionner de son poste : lucide, certes, mais pas sacrificiel. Sous-entendu : "Je prends la résolution de continuer à blablater en "une" de mon journal". Traduit en français : n'importe quoi, pourvu que ça mousse.

Si l’élection de Trump lui a flanqué un coup sur la tête, il s’en est bien remis à présent, n’en doutons pas. L’autocritique, on veut bien, mais pas question d'en faire davantage. Un moment d’égarement, rien de plus. Ce n’est pas parce que tous les gens en place se sont trompés qu'on va scier la branche sur laquelle on est assis, qu'on va renoncer à la ... disons : situation acquise, et qu’on va foutre par terre la machine économique folle telle qu'elle fonctionne, et surtout, telle qu'elle a produit, mécaniquement, Donald Trump, « ce clown, cet histrion » (dixit Alexis Brézet), désormais président démocratiquement élu des Etats-Unis d'Amérique.

Le monde doit (selon ma petite boussole personnelle) l'aberration apparente de l'élection de Trump

1 - à l'aberration du système économico-financier qui met la planète et les populations en coupe réglée pour le plus grand profit d'une toute petite caste d'ultra-riches (fonds spéculatifs, entreprises géantes et autres bandits de grand chemin), système tout entier soutenu par toutes les « élites » qui lui adressent mollement quelques critiques dessinant en creux des améliorations cosmétiques ;

2 - au dégoût grandissant de foules de plus en plus compactes pour des responsables politiques perçus comme des menteurs, des impuissants, ou des corrompus auxquels elles finissent par dire « cause toujours » (ou « merde »). ; mais aussi

3 - à l'occultation d'une réalité de plus en plus hostile et invivable sous le couvercle épais d'un discours moralisateur déconnecté du quotidien vécu, discours fait de « fraternité », de « lutte antiraciste », de « vivre ensemble », de « nos valeurs », de « tolérance », de « combattre les stéréotypes et faire reculer les préjugés » et d'une foule de propos lénifiants en contradiction criante avec ce qui se passe dans le concret des sociétés (combien de millions de pauvres, en Amérique, en France ?).

Tranquillisons-nous : ce n’est pas une raison suffisante pour que Le Figaro modifie un iota de sa ligne éditoriale ou sa grille de lecture du monde des affaires et de la politique. Jusqu’à ce qu’un de ces jours prochains, n’en doutons pas, Trump ait fait tellement de petits (Orban, Kaczynski, Poutine, Erdogan, Al Sissi, ...) qu’une majorité des Etats occidentaux, ces démocraties si fières de leur supériorité politique, soit gouvernée par des Trump. Vous voyez le tableau ? Plein de clowns et d’histrions plus ou moins autoritaires pour nous gouverner ? Et plein de journaux Le Figaro pour leur cirer les godasses ?

Tiens, soit dit en passant et par parenthèse, on apprend que Nicolas Sarkozy, blackboulé à la primaire de la droite, vient de se faire virer de la vie politique (je dis : pas trop tôt ; mais je me méfie, il a déjà dit ça en 2012) [en 2018, il me semble qu'on peut être assez tranquilles là-dessus.] : il y a aussi des nouvelles qui font plaisir, après tout. La mauvaise nouvelle, c'est, si Fillon se fait élire en 2017, que les Français peuvent s'attendre au pire : Fillon est un cadre dirigeant au sein de la mafia ultralibérale qui exerce la dictature en matière économique, et c'est un homme qui a des nerfs d'acier (pilote automobile confirmé, il avait flanqué une frousse bleue à Sarkozy en lui faisant faire un tour de circuit). Un vrai animal à sang froid. [9 mai 2018 : inutile de revenir sur la pantalonnade Fillon.] L'autre bonne nouvelle : une déconfiture de plus des instituts de sondage. Qui vont sans doute nous servir un tas de raisons savantes et brumeuses pour nous expliquer que les prochaines enquêtes seront, elles, d'une fiabilité à toute épreuve. Revenons à nos élites.

Je vais vous dire : le jour où « les élites » décideront de laisser les manettes à d'autres, reconnaissant qu'elles ont eu tout faux après l’énième « cinglant démenti » apporté par la réalité à leurs certitudes et à leur conviction d’être dans le vrai, eh bien ce jour n’est pas près d’arriver. Autant se faire hara kiri. Vous ne voudriez tout de même pas leur ôter de la bouche la brioche, le gâteau (vulgairement parlant : le "fromage"), n'est-ce pas.

Tout ça pour dire que l’éditorial du Figaro m’a bien fait rire : toutes les flagellations, tous les « mea maxima culpa », tous les repentirs qui ont saisi les éditorialistes du monde entier à l’élection américaine, il ne faut bien entendu pas en croire un mot. Alexis Brézet cite le « non » au référendum de 2005 et le « oui » des Anglais au Brexit, l’un comme « un regrettable coup du sort », l’autre comme « un malheureux accident », qui prouvent l’aveuglement des « élites intellectuelles ». Visiblement, il n'a strictement rien compris ! Cet aveu d'aveuglement est évidemment à considérer comme du simple "bullshit". Le Canard enchaîné dirait : "des paroles verbales". Car il fait semblant de démolir des élites dans lesquelles il se garde bien de s'inclure. Type même de l'homme de système qui se découvre anti-système. Tout par un coup, comme on disait à Lyon. En français : pour du beurre.

Parions qu’à la prochaine manifestation de la « colère des peuples », à la prochaine alerte « populiste » (Le Pen en France ?), on verra tous les Alexis Brézet des instituts de sondage, des médias et de la politique se frapper durement la poitrine en proclamant : « Nous ne l’avions pas vu venir », aller faire une petite virée à Canossa pour boire un coup avec les copains, avant de retourner à leur fauteuil confortable et aux dîners en ville. Ces élites-là aiment le changement à la condition expresse que ce soient les autres qui commencent. Le plus tard possible.

Car le diagnostic posé par Alexis Brézet est irréfutable : « Les usines qui ferment, les inégalités qui explosent, les traditions qui disparaissent (…) ont porté un coup fatal » à la « mondialisation heureuse ». Un propos que ne renierait pas L'Humanité, journal "communiste" (sauf que "traditions" ne fait pas partie de son catéchisme). Comme dirait Arsène Lupin à son vieil ennemi l’inspecteur Ganimard : « Tu l’as dit, bouffi ! » quand il se fait reconnaître de lui sous les trait du misérable « Baudru, Désiré » (je crois bien que c'est dans L'Evasion d'Arsène Lupin). Je n’ai rien contre le constat, qui me paraît tout à fait ajusté à la situation. C’est seulement la plume sous laquelle on le trouve formulé qui me paraît une grossière « erreur de casting ». Un peu comme si, dans le conte d'Andersen, c'était le roi lui même qui criait : « Le roi est nu ! ».

Quand, plus loin dans son article, l’auteur parle de « défaite du politiquement correct », derrière cette vérité apparente, il me fait encore franchement rigoler : l’hôpital qui se fout de la charité, aurait-on dit autrefois, avant la démolition méthodique de l’hôpital public (encore en cours). Comme expert en langue de bois, en politiquement correct et en pensée unique, Le Figaro se pose un peu là (mais Libération et Le Monde ne sont pas mal non plus dans leur bocal). En revanche, quand il évoque la « défaite du multiculturalisme », une variante du terrorisme politiquement correct, je le trouve beaucoup plus percutant.

En effet, selon l’auteur, le multiculturalisme, cette « nouvelle religion politique » (formule de M. Bock-Côté), « inverse le devoir d’intégration (puisque c’est celui qui accueille qui doit s’accommoder aux diversités) ». Alexis Brézet met ici le doigt sur une des raisons de la victoire de Trump : parmi les bourrages de crâne qui heurtent l’opinion de monsieur tout-le-monde (je veux dire : les gens normaux) en matière d'accueil des étrangers, c’est que c’est le pays d’accueil qui a tous les devoirs (et guère de droits). L’épée du sentiment de culpabilité est brandie par les tenants de l’humanisme humanitaire contre ceux qui contestent le dogme. Ceux qui en ont assez qu'on les prenne pour des billes : Trump s'est précisément fait élire par les gens qu'il prend pour des billes ! Admirez le paradoxe et calculez les suites.

L’injonction faite aux Français de s’adapter séance tenante aux bouleversements du monde, qui plus est selon les termes dans lesquels ceux-ci leur sont présentés par les « bonnes âmes » altruistes, est tout simplement inhumaine. Sommés de changer de vision du monde, les Français renâclent ? Mais quoi de plus naturel, contrairement aux refrains dont les prêcheurs nous gavent à longueur de médias ? La rage qui entoure le débat autour de l’ « identité » est bien la preuve du fait qu’ici se joue une partie essentielle aux yeux du peuple (pardon pour le terme), qui touche au fondement de quelque chose (quoi ? bien malin qui peut répondre). La dénégation par les « élites intellectuelles » de cette conviction intime éprouvée par une masse de gens prépare l’élection démocratique de tout un tas de « clowns » et d’ « histrions » à la Donald Trump.

Ne comptons pas sur Alexis Brézet (et ses semblables) pour tirer, en ce qui le concerne personnellement, toutes les conséquences de son raisonnement.

Il verra bien le jour où il subira les effets de "la colère des peuples", quand celle-ci s'en prendra (sans ménagement) à son petit poste de propagandiste stipendié.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journaux, journalistes, alexis brézet, journal le figaro, journal le monde, journal libération, donald trump, arsène lupin, l'évasion d'arsène lupin, maurice leblanc, nicolas sarkozy, élites intellectuelles, instituts de sondage, marine le pen, france, société, politique, brexit, journal l'humanité

mercredi, 30 décembre 2015

LA DEMI-NATIONALITÉ

LE BI-NATIONAL ET LE FRANCO-FRANÇAIS

La nationalité, en gros, je sais ce que c’est. Droit du sol : tu as l’identité du pays où tu es né. Droit du sang : tu as la nationalité des parents dont tu es né. Mais la « double nationalité », ça veut dire quoi ? Que tu as deux « demi-identités ». Moitié chèvre, moitié chou.

Je me demande si un Normand répondrait « p'têt ben qu'oui p'têt ben qu'non », si on lui demandait s'il est Français. A prendre les choses de façon purement arithmétique, un Français qui a la double-nationalité, en toute logique, est un Français "à moitié".

Remarquez, il y a bien des « bisexuels » (et pourquoi pas tri-, il y a bien des triporteurs ?), pourquoi pas des bi-nationaux ? Dans ces conditions, je me demande un peu ce qui leur prend, à ceux qui se sont mis à hurler, quand Hollande, dans un de ses habituels calculs sataniques pour emmerder les adversaires politiques, a dégainé la « déchéance ».

Soutenir, comme le font plusieurs au PS, que tous les bi-nationaux pourraient se sentir visés et considérés comme des citoyens de seconde zone est purement et simplement farcesque. D'abord parce que nul n'est obligé d'opter pour la double nationalité (34% chez les gens d'origine algérienne, 48% chez ceux d'origine turque). Ensuite parce que s'ils se sentent visés, c'est qu'ils ont de mauvaises intentions.

Après tout, ce ne serait jamais que la déchéance d’une demi-nationalité. Car les bi-nationaux, qu’on m’excuse, ne sont que des « demi-nationaux ». Atteinte au « droit du sol ! », hurlent certains. Qu’on m’excuse, mais la déchéance, dans ce cas, ne serait qu’une « demi-déchéance », ou plutôt une agression contre le droit du « demi-sol ». Mais c'est quoi, au juste, un demi-sol ?

Mais si : un pied sur le sol français, un pied sur un sol étranger. A la rigueur, on pourrait considérer ça comme l’amputation d’un pied. Car il resterait l’autre pied. La personne pourrait rentrer dans son autre demi-patrie. A cloche-pied, certes, mais.

Je trouve déjà que la France est assez bonne fille, en accordant à des demi-nationaux les mêmes pleins droits qu’aux Franco-Français. Les Franco-Français n’auraient-ils pas quelque raison de se sentir lésés ? Quelque raison de réclamer l’estampille « doublement-français » ? Soyons bon prince : je me contenterai de "Franco-Français".

Moralité : je ne vois aucun inconvénient à déchoir de sa demi-nationalité un demi-Français qui prendrait les armes contre l'un de ses deux demi-pays.

Un pays qui n'est que sa demi-patrie.

Et si c'était la double-nationalité qui était une aberration ?

Voilà ce que je dis, moi.

Note : je n'en démords pas. Pendant que la « gôche » s'étripe sur la déchéance de nationalité, plus personne ne parle de l'essentiel : l'état d'urgence, et sa prochaine inscription dans le marbre de la Constitution. Il faut le reconnaître : Hollande a joué ce coup-là de main de maître. Parce que franchement, jeter aux chiens un bel os à ronger pendant qu'il commet son effraction dans la grande demeure nationale, cela devrait lui valoir le titre glorieux de "Roi de la Cambriole".

Plus fort qu'Arsène Lupin ! Mais Maurice Leblanc avait au moins fait d'Arsène Lupin un grand patriote, comme il le raconte dans L’Éclat d'obus (1915), où Arsène campe un soldat intelligent et intrépide, et dans Le Triangle d'or (1918), où il fait cadeau à l'Etat français de l'énorme trésor qui dormait à ciel ouvert dans le dit "triangle".

dimanche, 06 septembre 2015

MAIGRET A VICHY

MES LECTURES DE PLAGE 6

GEORGES SIMENON : MAIGRET A VICHY (vol. XXIV, Editions Rencontre, 1969)

Le commissaire, pour une fois, a quitté Paris. Le bon docteur Pardon, après lui avoir dit : « Je crois qu’une cure à Vichy vous ferait le plus grand bien … Un bon nettoyage de l’organisme … », lui a conseillé de prendre ses vacances dans la ville d’eau. Il s’astreint à la discipline qui va avec : le verre d’eau obligatoire et régulier, et pas d’excès de table. Au café, il va même jusqu’à renoncer à la bière, c’est dire s’il est obéissant. Et puis surtout, il passe une bonne partie du temps à marcher en compagnie de bobonne.

Mais voilà, un Maigret ne serait pas un Maigret s’il n’y avait pas un mort. Cette fois, c’est « la dame en mauve » qui s’y colle. Une femme que le policier – déformation professionnelle – avait prise dans son collimateur (comme par hasard). Il est vrai qu’elle n’était pas la seule : il y avait aussi un couple, lui petit et replet, elle grassouillette, peut-être une Belge (« teint clair », « cheveux presque jaunes », « yeux bleus à fleur de tête »).

A noter que, où qu’il soit, il y a toujours quelqu’un pour reconnaître en lui le « chef de la Sûreté ». Simenon imite ici Maurice Leblanc, qui faisait des relations spéciales entre Arsène Lupin et la presse un ressort à part entière de ses fictions : le gentleman-cambrioleur ne se sert-il pas des journaux pour narguer la police ou annoncer, hâbleur, son prochain méfait ?

Pourquoi l’auteur des Maigret ressent-il le même besoin, dans la fabrication du personnage, de lui dessiner une aura de célébrité, même s'il la subit davantage qu'il ne la cherche ? On lit ici : « Il rejeta le journal, sans colère, car il avait l’habitude de ce genre d’échos, … ». Il n'y a en effet guère d'épisodes de ses aventures où il ne soit question de journalistes ou de sa photo dans le journal. L'effet de mise en abyme fut-il recherché ? Ou accompagna-t-il plus simplement la renommée du commissaire et le chiffre des ventes des romans dont la couverture portait ce nom ? Passons.

Donc la « dame en lilas » a été étranglée. Il se trouve que le commissaire divisionnaire Lecœur, qui dirige la PJ à Clermont-Ferrand, a été inspecteur sous les ordres de Maigret. Le patron de l’hôtel interpelle ce dernier : « Alors, monsieur Maigret, on vous soigne à Vichy ! On va jusqu’à vous offrir un beau crime … ». Les retrouvailles avec l’ancien subordonné sont cordiales : Lecœur ne demande pas mieux que de mettre au travail son ancien patron.

L’étranglée s’appelait Mlle Lange. Qui était-elle ? C’est à la recherche de la vérité de la personne que le livre est consacré. Une vérité liée à un passé longtemps enfoui. Cela fait une histoire compliquée, embrouillée : Hélène Lange avait une sœur, prénommée Francine. Celle-ci déclare qu’elles ne s’aimaient guère, mais on s’apercevra que, loin de se haïr, elles formaient un tandem de complices remarquable d’efficacité.

En fait de dames respectables, les deux sœurs sont des créatures machiavéliques : elles ont été assez habiles pour faire croire à M. Pélardeau, digne industriel, marié à une femme à laquelle il demeure très attaché, qu’Hélène, qui était à son service et qui a entretenu une longue liaison avec lui, a eu un fils - qu'il lui fut impossible de reconnaître, pour des raisons de convenances sociales.

En fait, c’est Francine, femme aux amants innombrables et inconnue de l’industriel, qui est allée accoucher d’un garçon à Mesnil-le-Mont, secondée par sa sœur. Elles se sont mises d’accord pour faire croire à Pélardeau qu’il est le père. Ayant le sens des responsabilités, il a constamment et largement subvenu aux besoins de la soi-disant "fille-mère" (comme on ne dit plus) et de sa supposée progéniture.

C’est l’argent ainsi soutiré pendant les quinze années qui viennent de s’écouler qui a permis aux sœurs d’ouvrir un beau salon de coiffure à La Rochelle, puis à Hélène d’acheter la maison qu’elle occupait à Vichy. Le hasard d’une cure dans la ville d’eau a suffi pour que Pélardeau reconnaisse Hélène, la suive, et fasse tout pour lui faire dire où se trouvait leur fils supposé. La mort de la femme est quasiment accidentelle.

Le roman est remarquablement construit et conduit, dans la mesure où le dévoilement se fait longtemps laborieux, pour s’accélérer vers la fin. Une autre grande qualité de ce Maigret est l’intensité dramatique produite par les enjeux psychologiques : l’embarras et la pitié de Lecœur et Maigret pour cet homme, plus accablé, semble-t-il, du poids de ce long péché pour lequel il n’a cessé de payer en pure perte, que du crime qu’il vient de commettre. Et qui a tout ce temps vécu dans l’illusion (un mensonge) qu’il avait une descendance mâle, alors que l’union avec l’épouse légitime est demeurée stérile.

Je compte ce livre parmi les excellents Maigret.

Voilà ce que je dis, moi.

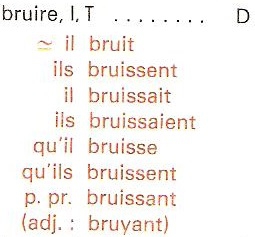

Note : ces considérations ne m'empêchent pas de déplorer vivement l'énormité morphologique commise par Simenon dans le chapitre I (à la deuxième page du roman) : « La soirée était presque fraîche, après une journée lourde, et la brise faisait bruisser doucement le feuillage ... ». Comment diable a-t-il pu faire de "bruire" un verbe du premier groupe ?

Bescherelle est catégorique ("D" pour "défectif").

Pauvre verbe "bruire" (ne pas confondre avec "bruir", du 2è groupe, qui veut dire "imbiber de vapeur, échauder") : on comprend que n'importe quel journaliste ignare prononce le plus naturellement du monde des phrases du genre : « La ville entière bruisse des rumeurs les plus folles », mais Simenon ! C'est impardonnable ! Honte sur vous, monsieur Simenon !

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges simenon, commissaire maigret, commissaire lecoeur, maigret à vichy, docteur pardon, roman policier, polar, maurice leblanc, arsène lupin

lundi, 16 juin 2014

PLAISIR DE LIRE ARSENE LUPIN 2/2

Résumé : nous parlons du succès d'Arsène Lupin, fripouille de grande classe au charme fou, tour à tour cambrioleur de haut vol, bienfaiteur de la France (Le Triangle d'or, sans parler de L'Eclat d'obus, où il se montre poilu impeccable et intelligent), séducteur de ces dames, flic privé ou inspecteur (voire directeur : M. Lenormand) de police, prince (Sernine, Rénine, etc.) saltimbanque et funambule aristocrate.

Nous en étions restés à ce que la créature a comblé les attentes du créateur au-delà de ses espérances, et même au-delà du raisonnable. Les héros, dans l'esprit du public, ont phagocyté leurs auteurs, au point de faire disparaître le reste de leurs œuvres derrière le monument qu'ils sont devenus.

C’est arrivé à Sir Arthur Conan Doyle, comme tout le monde sait, qui avait en vain espéré tuer son Sherlock Holmes (dont il ne savait comment se défaire), au grand dam des lecteurs, qui obligèrent l’auteur à le ressusciter acrobatiquement (qui a lu les innombrables livres non Sherlock Holmes de Sir Arthur ?).

Mais le détective britannique, tout de froide cérébralité opiomaniaque et violonistique, ressemble à l’idée qu’on se fait de « l’Anglais » sorti d’Eton et fréquentant, comme le capitaine Blake et le professeur Mortimer (ah, Edgar Pierre Jacobs !), le « Centaur Club », quelque part dans Piccadilly, pour boire un sherry ou un whisky (servis par l’impeccable James). Auguste lieu où, quand un inconnu vous gratifie d'un « How do you do ? », vous êtes tenu de répliquer par un identique « How do you do ? », sinon ça fait tache.

Je veux dire que Holmes n’attire pas la sympathie. On admire (si l’on est amateur), on applaudit, mais on n’est pas « attiré » par le personnage. Il y a de la machine dans Sherlock Holmes. De la machine autant que de la voyante extralucide. Un être anormal, quoi. La preuve, c’est qu’il est à peu près asocial. Arsène Lupin, au contraire, on ne peut imaginer d’être plus sociable. Plus affable. Pour tout dire : plus escroc.

Ben oui, quoi, la première règle impérative qui s’impose, pour faire un bon escroc, c’est de se rendre sympathique, c’est bien connu : tous les vrais escrocs sont charmants. Condition sine qua non pour réussir le concours d’escroc professionnel : être « l’ami du genre humain». Si vous êtes plutôt du genre Alcestueux, aucune chance. Carrément rédhibitoire, même. En plus, Arsène a du talent : bourré d’élégance, son savoir-faire fait des merveilles, que ce soit avec les serrures les plus compliquées (l’énigme de Thibermesnil) ou avec les dames.

Car pour parler franchement, Maurice Leblanc, quand il élabore une intrigue, le fait à la paresseuse. Prenez, dans Les Confidences …, la nouvelle intitulée Le Piège infernal. Vous y croyez, vous, à la fille Dugrival ? On la suit depuis le début sous les traits d’un garçon ? Hop, le garçon devient tout d'un coup une jolie fille, qui libère Lupin avant l’irruption de Ganimard, parce qu’il lui a tapé dans l’œil et qu’elle en pince pour lui. Vous y croyez une seconde ?

Au fond, sans doute y a-t-il de l’escroc chez l’auteur lui-même. Chez lui, en effet, il y a quelque chose du camelot, dont on prend plaisir à écouter le bagou aussi longtemps qu’il parle, et dont on se rend compte à la fin qu’il nous a refilé de la camelote. Leblanc fait passer sa muscade au gogo derrière un incontestable talent de narrateur, mais il ne faut pas mettre le nez dans la mécanique policière, dans l’espoir d'amener au jour l’agencement impeccable d’une intrigue usinée par un orfèvre, genre Chase ou Chandler (encore que ...).

Une part de l’œuvre de l’auteur des Lupin repose sur l’esbroufe, la pirouette narrative, le coup de théâtre improbable (voir par exemple comment devraient finir des bouquins comme L’île aux Trente cercueils - la dalle qui se soulève au-dessus de la falaise à pic - ou La Demoiselle aux yeux verts - l'eau du lac qui envahit la caverne -, s’il n’y avait pas le « coup de pouce » de l’auteur pour sauver son héros et la femme qui lui tient compagnie, tous deux pourtant promis à une mort certaine).

On a la même impression dans la série BD de Vance et Van Hamme, XIII, qui raconte l’interminable ascension du héros amnésique vers sa véritable identité : la vérité s’obtient au moyen de torsions des faits relatés, d'enchaînements obtenus grâce à la formule "abracadabra", autant d’oublis opportuns de certains maillons de la chaîne, dont le lecteur est invité à ne pas remarquer l’absence.

Et le premier cycle des aventures du pauvre XIII tient quand même sur 19 épisodes (c'est vraiment l'époque des séries, tout le monde veut enchaîner le client à son boulet préféré, comme n'importe quel bagnard) vendus par dizaines de milliers ! L'amateur d'histoires veut croire en son héros. Son attention logique s'en ressent. Cela simplifie la tâche de l'auteur, qui peut alors laisser flotter les rubans, quand on attendrait qu'il édifie une intrigue en pierres de taille.

Dans l'épisode Rouge total, vous y croyez, à la façon dont les « bons» s'en tirent quelques secondes avant l'explosion, alors qu'ils étaient étroitement ficelés au fond de ce bureau souterrain fermé à quadruple tour, et retournent la situation comme par magie ? Du même ordre que « Zorro est arrivé» (sauf que Zorro, c'est l'auteur en personne). L'effet (de manche) prime sur la vérité et la logique.

Ce genre de narration repose sur le bluff. Maurice Leblanc aimait peut-être jouer au poker, vu son aisance à bluffer pour emporter la mise. Heureusement, c’est aussi la raison du plaisir qu’on a à lire les aventures d’Arsène Lupin. Au motif qu'aucun plaisir, même petit, même mitigé par une déception rationnelle, n’est à négliger.

Petite littérature peut-être, mais je ne sais pas ce qu'on ferait si elle n'était pas là.

Il n'y a pas que Balzac dans la vie. Je veux dire l'Everest. Il est maintes collines verdoyantes qui ont un charme fou.

Voilà ce que je dis, moi.

09:01 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, maurice leblanc, arsène lupin, arthur conan doyle, sherlock holmes, les confidences d'arsène lupin, l'île aux trente cercueils, la demoiselle aux yeux verts, zorro est arrivé, le triangle d'or, l'éclat d'obus, ep jacobs, blake et mortimer, xiii, vance et van hamme

dimanche, 15 juin 2014

PLAISIR DE LIRE ARSENE LUPIN 1/2

Je viens de relire Les Confidences d’Arsène Lupin. Le plaisir que je prends à cette lecture, depuis des temps immémoriaux, est bien différent de celui qu’on trouve à celle des Maigret. Pour une question de ton général. Chez Simenon, le ton est, au moins apparemment, « neutre ». Ce que certains appellent un « style blanc » (ou « écriture blanche »). L’équivalent en BD s’appelle « la ligne claire », dont les œuvres de Hergé figurent l'archétype définitif. L’esprit de cette méthode pourrait être résumé : « Le style de ceux qui refusent le style » (j'ajoute : « au profit de l'histoire qu'ils racontent», c'est ce que je préfère), qui caractérise tout auteur qui s’efface de son œuvre, qui voudrait bien ou qui fait mine de.

Le ton, chez Maurice Leblanc, n’est ni neutre ni blanc : l’effet que veut produire l’auteur est de l’ordre du charme enjoué, de la séduction et de la grande classe. Ce n’est pas pour rien que le héros est un filou courtois, un bandit sympathique, l’aristo de la cambriole. Mais je ne vais pas refaire le film et filer l’antithèse, Dutronc et d’autres l’ont déjà fait : « C’est le plus grand des voleurs, oui mais c’est un gentleman ». En disant ça, on ne fait que réciter le cahier des charges du personnage que Leblanc a lui-même rédigé.

On me rétorquera qu’il l’a fait a posteriori, puisque ce n’est qu’en 1933 qu’il répond à cette question que tout le monde s’est posée : « Qui est Arsène Lupin ? », alors que l’honorable fripouille est née en 1905. C’est sûr, la silhouette d’Arsène Lupin, tout comme sa « psychologie » ou sa personnalité, s’est dessinée au fil du temps, et le portrait en a été complété au fur et à mesure que les épisodes en étaient publiés.

Tout cela a été d’abord pressenti plutôt que défini. Et je note au surplus que Maurice Leblanc, dans son texte de 1933, écrit : « L'épigraphe "Arsène Lupin, gentleman cambrioleur" ne m'est venue à l'esprit qu'au moment où j'ai voulu réunir en volume les premiers contes, et qu'il m'a fallu trouver un titre général ». C'est entendu, Maurice Leblanc, qui parle lui-même de "contes", a la modestie de se présenter comme un conteur d'histoires. Je veux dire que sa formule ne lui interdit en aucune manière de piocher dans le réservoir que constituent les ressources du conte de fées, merveilleux compris.

Et puis le sculpteur a modelé sa figurine. Plus le bonhomme Arsène Lupin est revenu sous les mains de son inventeur, plus il a pris consistance et identité, plus les traits se sont accusés (en même temps que diversifiés : l'essence d'Arsène Lupin est dans sa plasticité infinie, cf. son extraordinaire métamorphose en l'impeccable loque humaine nommée « Baudru Désiré» qui se présente devant le juge), pour aboutir à cet être improbable et double : un immonde détrousseur que tout le monde admire, et que toutes les femmes rêvent de rencontrer.

Même son ennemi juré, le pauvre inspecteur Ganimard, n’arrive pas à le haïr, et revient vers lui quand il a besoin de résoudre une énigme au-dessus de ses moyens intellectuels. Et c’est d’autant plus vrai que Lupin est très capable de se métamorphoser en monsieur Lenormand, chef de la Sûreté en personne. A la rigueur en Victor, de la brigade mondaine, ou en Jim Barnett, le détective « gratuit » qui se paie sur la bête au grand dam du pitoyable inspecteur Béchoux. Flic ET bandit : comment voulez-vous vous y retrouver ?

Mais il est vrai que Lupin se paie à l’occasion « en nature », en partant en « lune de miel » avec Olga Vaubant, l’ex de Béchoux, qui en pince toujours pour elle (L’Agence Barnett et Cie). Et qu’Arsène Lupin lui-même ne dédaigne pas de résoudre brillamment huit énigmes à la file pour les beaux yeux de la belle Hortense (Les Huit coups de l’horloge).

Ce que je retiens du petit texte où Maurice Leblanc dresse le portrait de son « gentleman cambrioleur », c’est qu’il arrive à certains auteurs d’avoir l’idée d’un personnage qui, ayant rencontré « la faveur du public », les dépasse rapidement et leur échappe, au point d’inverser le rapport de force entre le créateur et la créature : c’est la monture qui tient les rênes courtes au cavalier, et celui-ci se voit contraint de galoper, les éperons dans les reins, alors même que l’envie lui prend de regagner son écurie.

Voilà de que je dis, moi.

vendredi, 10 mai 2013

LE PORTATIF DE PHILIPPE MURAY

OUI, JE SAIS, CE N'ETAIT PAS ENCORE L'EURO

***

Ça fait une paie que je n’ai pas évoqué la haute figure de Philippe Muray. C’est regrettable : lire un peu de Philippe Muray chaque jour, c’est une excellente hygiène de l’esprit, en même temps que ça permet d’affûter la lame du regard jeté sur notre époque.

C’en est au point qu’au sujet de la pensée de Philippe Muray, je pourrais dire la même chose que Tonton Georges (mais lui, c’est d’une femme qu’il parle) : « Tout est bon chez elle, Y a rien à jeter ». Quoique je ne sois pas sûr qu’on puisse vraiment parler de la « pensée » de Philippe Muray. Il ne se prétendit jamais philosophe, Dieu merci. Après tout, je ne trouve rien de plus pertinent que « regard ». Un regard acéré, pour sûr.

Je n’ai pas lu tout Philippe Muray, juste les essais, et ses entretiens avec Elisabeth Lévy dans Festivus festivus (Fayard, 2005). Même pas tous les essais : j’ai calé, je l’avoue humblement, au bout de deux centaines de pages (sur 670) de Le 19ème siècle à travers les âges. Qu’est-ce qu’il a aussi besoin de faire bourgeonner à l’infini son cumulo-nimbus conceptuel ? La prolixité, moi, j’ai du mal. Et dans ce bouquin, s'il y a des idées proprement géniales, je n'y peux rien, la surabondance de l'expression m'intimide au point de me paralyser. Mais promis, je vais tâcher de m'y remettre.

En dehors de ça, je m’étais carrément régalé à la lecture du gros (1800 pages) volume publié par Les Belles Lettres, regroupant sous le titre Essais (2010) tout ce que Philippe Muray a publié dans des revues diverses et variées, articles plus ou moins développés, plus ou moins regroupés par thèmes, par dates ou par supports. Successivement, ça donne L'Empire du Bien, Après l'histoire, Exorcismes spirituels. Comme le conclut le rapport déposé par Superdupont sur la nouille française dans la Rubrique-à-brac (Marcel Gotlib, bien sûr) : « Rien que du bon : 98 %, Sel, 2 %».

Franchement, pour qui veut confirmer et conforter l’exécrable opinion qu’il a du « monde tel qu’il est », c’est une lecture de nécessité vitale, apte à rendre au suicidaire l’envie de retarder le geste fatal (dans le 813 de Maurice Leblanc, c’est ce qu’aura seulement réussi à faire Arsène Lupin, avec son obscur Leduc (le trop bien nommé), dont il aurait voulu poser le cul sur le prestigieux trône du grand-duché de Deux-Ponts-Veldenz).

Quel est le propos de Philippe Muray, pour ce que je peux en connaître ? Pour résumer et simplifier, il n’a pas un « système » à proprement parler, simplement il regarde, il écoute, il existe et il juge. Ce qu’il reproche à l’époque, c’est tout d’abord qu’il n’aime pas qu’on se paie sa tête en se payant de mots. Car on est à l’époque du bobard généralisé, du travestissement et du détournement des mots, de l’instauration du règne du langage perverti.

Ce qui me plaît aussi, dans la démarche de Muray, c’est qu’il refuse cette espèce de lâcheté tiédasse qui doit, paraît-il, habiller la pensée de tout universitaire qui se respecte : Muray n’est pas de ces « intellos » qui développent à n’en plus finir des argumentaires spécieux et interminables pour montrer qu’ils ont examiné la question sous toutes les coutures, et décider de ne rien décider tout en s’efforçant d’entortiller un peu de fantôme de réalité dans l’inextricable réseau de lianes de leurs raisonnements ou dans le serpentin labyrinthique de l’alambic de leurs systèmes abstrus.

Philippe Muray ne consent pas : il existe.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : philippe muray, élisabeth lévy, littérature, bande dessinée, martin veyron, revue à suivre, gotlib, rubrique-à-brac, georges brassens, festivus festivus, le xixè à travers les âges, l'empire du bien, après l'histoire, exorcismes spirituels, superdupont, maurice leblanc, arsène lupin

mercredi, 01 mai 2013

DU CÔTE DES GENTLEMEN CAMBRIOLEURS

C’est entendu, il y a littérature et littérature. D’aucuns le contestent d’ailleurs. D’autres parlent avec une certaine condescendance de littérature et de « sous-littérature ». Moi je dis qu’il faut de tout pour faire un monde. Je ne suis pas comme ces esthètes qui ne jurent que par le quatuor à cordes, et fichent le camp avec une grimace de dégoût dès qu’ils croient entendre de l’opéra ou de la symphonie (ceci est un message personnel, mais il sait ce que j’en pense).

Prenez n’importe quel bouquin de Georges Simenon, Maigret ou autre. Vous l’ouvrez, vous passez un bon moment, vous le refermez, vous l’oubliez. Voilà déjà quelque chose d’acquis : un peu de « sous-littérature », ça ne peut pas faire de mal. Et ça ne vous encombre pas la mémoire. Il ne viendrait à l’esprit de personne en général, et de Fabrice Luchini en particulier, d’apprendre par cœur Les Gens d’en face (1932, la même année que Voyage au bout de la nuit), parce que l'auteur lui-même serait très étonné que son ouvrage recélât des richesses poétiques insoupçonnées. Peut-être à l'insu de son plein gré ?

Prenez n’importe quel Arsène Lupin, maintenant. Notez qu’on ne se réfère qu’exceptionnellement au nom de Maurice Leblanc : un cas intéressant de personnage dont le lustre éclipse la personne de celui qui l’a fabriqué.

J’ai dévoré tous les Arsène Lupin. Une personne proche (coucou, M. !) en détenait la totalité des volumes (reliés en toile imprimée de couvertures d’originaux) sur une étagère de la « petite maison », première chambre à droite en haut de l’escalier. Eh bien je vais vous dire : Arsène Lupin, ça marche. A gauche, c'était la salle de bains. Je dis ça pour ceux qui ne connaîtraient pas les lieux.

J'ai dévoré tous les Arsène Lupin. C’est sûr que je ne les lis plus aussi fraîchement qu’alors, parce que les ficelles m’apparaissent crûment, que le personnage du séducteur voulu par l'auteur est souvent horripilant et que les essais de psychologie auxquels il se livre sont devenus exaspérants. Mais enfin, ça coule comme une bière fraîche dans le gosier, à la terrasse du café principal d’Aiguilles une fin d’après-midi d’été au retour d'une grande bambane sur les sentiers caillouteux (« une pour la soif, une pour le goût »).

J’ai connu un Schotzenberger, un garçon sympathique au demeurant, qui, en dehors des traductions qu’il faisait de Sastro, un auteur espagnol, avait dépensé des trésors d’éloquence et d’argumentation, en présence de Roger Bellet, pour démolir Arsène Lupin (personnage, techniques narratives, nouvelles, romans), où il voyait de telles imperfections que tout ça ne pouvait être que raté de chez raté. Bref, on l’aura compris : il était bel et bien fasciné. Piégé. Pour un futur intello, ça la foutait mal. En fait, il voulait se racheter.

J’ouvre un Arsène Lupin de temps à autre. Pour me désennuyer de la lecture de Wilhelm Meister, par exemple. Je ne dirai pas que c’est le fin du fin de la jouissance littéraire. Certes. Mais quand tu es au sommet de l’Everest, tu n’aurais pas l’idée d’habiter là : il faut bien redescendre. Pareil pour le caviar : béluga, sévruga ou osciètre, tu n’aurais pas l’idée d’en faire ton petit déjeuner ordinaire. Au bout d’une semaine de ce régime, rien que l’idée de se lever te donne envie de vomir.

Et puis je vais vous dire, je viens de relire L’Agence Barnett et Cie, et je ne m’en porte pas plus mal. C’est déjà ça d’acquis. Je suis désolé, le match à répétition qui se joue entre Jim Barnett et le policier Béchoux me ravit. Jim Barnett est détective privé bénévole, faut-il le préciser ? Il ne se fait pas payer. Mais à la fin, allez comprendre, au nez et à la barbe de Béchoux (qui aimerait bien le coffrer), il se retrouve plus riche qu’avant, parce qu'il a réussi à barboter quelque chose au méchant de l'histoire. Béchoux est flic, j'avais oublié de le préciser. Même que Barnett s'offrira quinze jours de voyage sentimental avec Madame Béchoux. Moralité : c'est dur d'être flic.

Les Huit coups de l’horloge, ça me plaît bien aussi. Huit nouvelles mystérieuses pour les beaux yeux d'une jolie femme qui, ne voulant pas céder à Lupin sans combattre, le met au défi de résoudre autant d'énigmes. Des ordres impérieux auxquels il défère de bonne grâce, et toujours avec une grande classe.

La Barre-y-va est un roman bien fait, quoi qu’un vain peuple puisse récriminer. C’est sûr que les cheveux de la logique se font un peu tirer : Guercin, le gendre félon de M. Montessieux, se fait flinguer sans qu’il y ait crime. Heureusement, Leblanc ne s’appesantit pas sur les détails techniques du mécanisme mis au point par le beau-père pour tuer celui qui voudrait s’approprier la source d’où coule sa poussière d’or. Le génie de Raoul d’Avenac mettra bon ordre dans l’embrouillamini, et en plus il mettra au jour le tas d'or qui datait des Romains. Il faut oser raconter ça, mais quand c'est bien fichu ...

récriminer. C’est sûr que les cheveux de la logique se font un peu tirer : Guercin, le gendre félon de M. Montessieux, se fait flinguer sans qu’il y ait crime. Heureusement, Leblanc ne s’appesantit pas sur les détails techniques du mécanisme mis au point par le beau-père pour tuer celui qui voudrait s’approprier la source d’où coule sa poussière d’or. Le génie de Raoul d’Avenac mettra bon ordre dans l’embrouillamini, et en plus il mettra au jour le tas d'or qui datait des Romains. Il faut oser raconter ça, mais quand c'est bien fichu ...

Victor de la brigade mondaine est un roman à ficelle, bien sûr, mais qui garde un certain charme. On sait très vite que Victor est Arsène (pardon de dévoiler le poteau rose), et inversement, mais malgré les tours de passe-passe, le récit est efficace, et on avale la salade sans se poser trop de questions. On sait très vite que Bressacq n’est pas digne d'être Arsène Lupin, pour la raison simple qu’il tue (ou fait tuer), ce à quoi ne saurait descendre l’âme noble de notre gentleman cambrioleur.

On passera rapidement sur L’Homme à la peau de bique (pompé par-dessus l’épaule d’Edgar Poe quand il écrivait son Double assassinat rue Morgue) et sur Le Cabochon d’émeraude (pompé par-dessus l’épaule de Sigmund Freud, à cause du rôle donné à l’inconscient).

Moralité : on peut rester lucide sur les faiblesses, tout en prenant plaisir à suivre les voltiges et les rodomontades de ce personnage qui, qu’on le veuille ou non, reste bien installé au fond de nos imaginaires.

Voilà ce que je dis, moi.

09:02 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, littérature, roman policier, maurice leblanc, goossens, arsène lupin, georges simenon, maigret

mardi, 03 janvier 2012

MAGRITTE, UNE GRITTE CARABINEE

Résumé : j'ai commencé à me payer la tête de RENÉ MAGRITTE.

Prenez La Lampe du philosophe, par exemple. Un homme en costume-cravate fume la pipe, à droite, en vous jetant un œil torve, pendant qu’une bougie brûle sur une sellette d’artiste. Sauf que, d’une part, la bougie semble grimper le long du pied pour venir s’épanouir comme un serpent dressé, et d’autre part, le nez de l’homme opère un plongeon dans le fourneau de la pipe. Bon, vous me direz que « lampe » rappelle la bougie, et « philosophe » l’homme. Je veux bien. Mvoui … Vous y croyez, vous ?

En fait, il ne fait pas de la peinture, il fait de la linguistique. Et saussurienne, en plus (de FERDINAND DE SAUSSURE, le fondateur de la discipline, celui de la trilogie en pataugas « signifiant / signifié / référent », celui de « le signifié "chien" ne mord pas », celui de « l’arbitraire du signe », et tant de belles choses dont on s’est servi pour détruire l’enseignement de la grammaire à l’école, sous prétexte qu’il fallait procéder intelligemment). Tout ça, si ce n’est pas du pataugas, c’est du gros sabot. Je m’explique.

Au commencement était Ceci n’est pas une pipe. Le gros malin, sur sa toile, représente une pipe. Le travail est grossier, mais on reconnaît l’objet. Et pour faire chier le spectateur, qu’est-ce qu’il fait, le gros malin ? Il peint en toutes lettres « Ceci n’est pas une pipe ». Tout ça pour dire au premier con venu à qui il prendrait l’idée de bourrer son tableau de tabac pour l’allumer et le fumer, qu’il n’a rien compris, ce gros plouc.

On ne sait jamais, doit-il se dire. Comme le dit un « docte » : « Il suffit d’un instant de réflexion pour se rendre à l’évidence : l’image d’un objet n’est pas l’objet lui-même ». « Tu l’as dit, bouffi ! », aurait ricané Arsène Lupin au nez de l’inspecteur Ganimard.

Mais pour peindre ça, c’est vraiment ce que RENÉ MAGRITTE s’est dit : « Qu’est-ce que j’en ai marre, que les gens confondent la chose et sa représentation, je vais leur administrer une injection de linguistique. Répétez après moi : la matière picturale qui fait la pipe, c’est le ? Le ? Signifiant, bande de balourds ! L’objet représenté ? Le signifié, bande de baudets ! ».

« Et la bouffarde que je viens d’allumer sous vos yeux ? Le référent, bande de nuls ! – Oui m’sieur, bien m’sieur, je l’f’rai plus, m’sieur. – Allez, circulez, et ne m’emmerdez plus ! ». Voilà comment il vous parle, RENÉ MAGRITTE. Et vous, vous supportez qu’on vous adresse la parole en levant le menton comme ça ?

Alors une fois que tu as compris ça, tu sais ce qu’elle fait, la peinture de RENÉ MAGRITTE, si tu es normalement constitué ? Elle te tombe des yeux. Tiens, prends un grand problème philosophique, je sais pas moi, dis voir quelque chose. – La Condition humaine ? – Allez, prenons la « condition humaine ». Il se trouve que c’est un autre titre du peintre.

Tu devines pas ce que ça représente ? Une chambre dont la large fenêtre voûtée donne sur un paysage campagnard, avec un ruisseau, de l’herbe, des buissons, et un ciel où passent quelques nuages. Un rideau rouge à droite et à gauche. Tout est soigné, léché même, y compris le chevalet installé devant la fenêtre, sur lequel est posée une toile peinte.

Allez, tu devines pas ce qu’il y a de peint sur la toile ? Mais si, gros ballot : le paysage lui-même ! Le gros malin qui tient le pinceau s’est juste débrouillé pour qu’on confonde pas : à gauche, le tableau déborde un chouïa sur le rideau, à droite on voit les clous qui fixent la toile sur le cadre, avec en haut le sommet du chevalet. Sans ces détails, tu ferais pas la différence entre le paysage et le tableau, con ! Là, pas moyen de se tromper. Sous le même titre et avec le même « truc » (on ne change pas une équipe qui gagne), on trouve aussi un paysage marin.

Voilà, le seul « truc » de cette « œuvre », c’est de nous enfoncer dans le crâne que ce qu’on voit sur la toile n’est pas ce qu’on voit de la nature. La surface peinte donne l’illusion de la nature. « Mais attention, les petits enfants, je suis là, moi, le peintre savant, pour vous dire qu’il ne faut pas confondre. » Finalement, le père MAGRITTE prend le spectateur pour une buse, et prend la pose dans l’attitude du professeur donneur de leçons.

Toute la peinture de RENÉ MAGRITTE est contenue dans la seule surface, se résume à la surface. C’est une peinture de truqueur habile, qui se contente de jouer sur les apparences. Tiens, encore un exemple. Je ne me rappelle plus le titre de celui-ci : dans une pièce fermée, sur une table, trône une superbe cage à oiseaux. Dans la cage, pas d’oiseau, mais un œuf. Et pas n’importe quel œuf : un énorme, un œuf de dinosaure. Pour vous dire, il occupe tout le volume de la cage.

Et alors, me direz-vous ? Ben rien. C’est tout. A votre avis, quelle taille aurait dû avoir la cage pour abriter l’oiseau capable de pondre un œuf pareil ? Bon sang mais c’est bien sûr, ah le diable d’homme, fallait y penser. Ben oui, il est là le gag. Mais quand on a résolu l’énigme, c’est comme le polar, on peut le jeter, le donner ou se torcher avec. Il n’y a plus rien à en tirer. Là c’est pareil : le fruit est sec.

MAURITS CORNELIS ESCHER a le même genre de succès que MAGRITTE, avec ses paradoxes visuels : cascade qui se jette plus haut que son point d’origine, personnages qui montent et descendent des escaliers dans tous les sens verticaux et horizontaux, deux mains qui se dessinent mutuellement, l’anneau de Möbius et autres facéties graphiques. Son truc à lui, c’est le trompe-l’œil : il télescope les deux dimensions de la feuille de papier et les trois dimensions de la perspective (illusion du volume). Du coup, ça détraque tout et ça fait du paradoxe.

Je qualifierais volontiers ce genre de succès de « succès de poster » : ça fait très bien, punaisé sur le mur de la chambre du jeune qui s’initie. Mais il me semble que ESCHER a un statut beaucoup plus modeste, je veux dire moins prétentieux. Regardez donc Le Thérapeute, de MAGRITTE : un corps de berger normal, sauf la cage thoracique, dont l’espace est occupé par une cage à oiseaux ouverte, avec deux blanches colombes sur la piste de décollage.

Oui, monsieur, on a compris le MESSAGE. Un rien de niaiserie en plus, et voilà-t-il pas qu’il tomberait dans la boutasse JACQUES PREVERT (« Pour faire le portrait d’un oiseau ») ou dans le fumier PIERRE PERRET (« Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux »).

Voilà ce que je dis, moi.

A suivre.

09:04 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : magritte, peinture, art contemporain, surréalisme, linguistique, ferdinand de saussure, ceci n'est pas une pipe, arsène lupin, littérature, la condition humaine, le thérapeute, jacques prévert, pierre perret, mc escher

lundi, 21 novembre 2011

PROGRES TECHNIQUE ET NEF DES FOUS

Avant de commencer, je précise que l'expression "nef des fous" m'est bien entendu inspirée par maître Sebastian Brant (1458-1521) et de son chef d'oeuvre La Nef des fous, qui est un peu le pendant de cet autre chef d'oeuvre : Eloge de la folie, de maître Erasme, un peu à la même époque. Ceci pour dire en préambule qu'il y a peut-être de la folie à avoir ainsi laissé la bride sur le cou à la technique, notre sujet du jour. Il est temps d'entrer en matière.

1 - Alors là, attention, on attaque du béton lourd et compact. Bon, comme d’habe, je vais me décarcasser pour faire simple. Aujourd’hui, sans un minimum d’éthique et de déontologie, on n’arrive même plus à se payer une Rolex à quarante neuf ans et demi. Mais on ne sait jamais. Il va peut-être falloir que je m’efforce. Heureusement, je n’éternue pas comme Gaston Lagaffe, chaque fois que le docteur prononce en sa présence le mot « effort ». Même que ça amuse le docteur, et qu’il fait exprès.

Si ça devient trop abstrait, vous m’arrêtez. Parce que je supporte mal l’abstrait. Quand ça prend de l’altitude, je respire moins bien. Et à l’altitude marquée « intello », celle des gens bien nés, beaux parleurs et bien conditionnés, je suffoque, c’est vite vu. Bon, je vais garder ma Ventoline à portée de main. Comme j’ai dit, on ne sait jamais.

Et puis pas loin, j’ai mes deux balises, Argos et Arva. Je les déclenche en même temps quand il se produit une avalanche de poudreuse en pleins 40èmes rugissants. Je tiens à vérifier moi-même que les secours sont sur le qui-vive. Ça leur fait un exercice inopiné. Excellent pour les réflexes. Après, je me fais une verveine, je peux rajuster mon bonnet de nuit et me rendormir. On ne sait jamais.

Donc, dans un précédent article, je soutiens (« jusques au feu exclusivement », selon la formule déposée par François Rabelais en personne à l’INPI en 1534, j’ai vérifié, inutile de vous donner la peine) que l’Europe est le berceau universel du progrès technique. Personnellement, je suis assez content de l’expression « berceau universel ». Qu’en pensez-vous ? Promis, j’arrête de déparler, comme on dit chez moi, entre Saône et Beaujolais.

Si je me souviens bien de ce que je me rappelle (vous demandiez un moyen mnémotechnique, en voilà un, à condition de mettre « souviens » en tête), j’allusais même que si, dans la course, l’Europe a littéralement semé sur place tous les peuples du monde qui ont assisté médusés au fulgurant départ de son échappée, c’est qu’elle s’est donné un chef, un parrain, une idole incontestable, indestructible, indéboulonnable : la technique. Personne au monde avant elle n’y avait pensé.

Parce que, avec les humains, on ne sait jamais : ça se succède, ça s’envie, ça se vole, ça vote mal, ça se tue de temps en temps. L'humain, c’est instable, soupçonnable, pour ne pas dire suspect, voire méchant. Bref : on ne peut pas compter dessus. Tandis que la technique, tranquille : comme ça a l’air inerte, comme c’est inoffensif tant que tu ne t’en sers pas, tu accumules les savoir-faire, tu collectionnes les acquis, tu mets bout à bout les expériences. Rien de plus sûr.

Pour les bases, le socle si tu préfères, ça a dû se passer entre 1000 et 1400, je n’étais pas là. Ce qu’on appelle bêtement le « moyen âge », juste pour déprécier. A vrai dire, personne n’était là, que les vivants de l’époque qui, de toute façon, n’ont rien vu venir. Tiens, regarde : tu es sur le port d’Aigues-Mortes. Pourquoi Aigues-Mortes ? Mais parce que c’est joli et pas encore ensablé ! C’est qu’il fait beau, en ce 18 juin 1080. On en est au pastis. Tu vois Marius le charpentier qui retape un rafiot.

Tout d’un coup, il a l’idée, le gars, de fixer le gouvernail à la structure. Toi, tu te dis : « Tiens, c’est pas bête ». Avant, il fallait que le barreur se démène comme un diable pour que tout reste dans l’axe et suive le cap. A la rigueur, il godillait. Comment tu veux deviner que le gars a eu une idée géniale, qui facilitera désormais le boulot de tous les skippers du monde ? Quoi, ça s’appelle pas « skipper » à l’époque ? Eh bien mettons, tiens, « cybernète ». Oui, ça veut dire « pilote », en savant. C’est ce qui a donné « gouverner ». Juré, craché.

Le rigolo de l’histoire, c’est que Joseph Ressel, en 1829, aura l’idée de l’hélice, invention révolutionnaire, en regardant faire un matelot en train de godiller, c’est-à-dire de guider son bateau sans gouvernail fixe, en faisant simplement tourner savamment sa rame. Comme quoi, heureusement que ça ne s’est pas perdu en route.

Le progrès technique, personne le voit démarrer. Et surtout, personne sait que c’est ça, le progrès. Trop lent. Trop dispersé. C’est un sournois. Il ne veut pas attirer l’attention sur lui. Un gouvernail fixe par ici, une horloge mécanique par là, des lentilles optiques composées en 1270, un rouet en 1298, une poulie à Nuremberg, une première anatomie scientifique à Bologne. Impossible de synthétiser. Ce n’est qu’à l’arrivée qu’on voit le résultat. Franchement, comment veux-tu deviner ce qui est en train de se passer ? Tu auras beau envoyer Sherlock Holmes, Herlock Sholmes ou Isidore Bautrelet, cet Arsène Lupin-là filera toujours entre les doigts.

Mais parlons du télescope. Galilée fait ses premières observations astronomiques en 1609. Lui, il est convaincu de la nouveauté absolue de sa découverte (ce n’est pas moi qui dis ça, c'est la dame ci-dessous). Mais qui d’autre ? Gregory, Newton, Herschel perfectionnent l’engin. Mais est-ce que tous ces gugusses se rendent compte de la rupture qu’introduit le télescope dans la représentation humaine du monde ? Ça, c’est une idée de Hannah Arendt, qui n’est pas la première venue.

Bon, je ne vais pas vous bassiner avec les détails de son analyse. En gros et pour résumer, le télescope nous fait voir les planètes autres que la Terre, mais surtout, nous oblige à admettre que la Terre est une planète parmi d’autres. Tout le truc est là. L’homme se met à voir son monde comme s’il l’observait de l’extérieur.

On a du mal à se rendre compte aujourd’hui qu’il s’agit là d’une rupture radicale. C’est dans Condition de l’homme moderne. Hannah Arendt renvoie à cette occasion à la parole d’Archimède : « Donnez-moi un point fixe, et je soulève l’univers ». Le télescope, c’est ça, ou peu s’en faut. « Nous sommes les premiers à vivre dans un monde (…) dans lequel on applique à la nature terrestre (…) un savoir acquis en choisissant un point de référence hors de la Terre », comme dit la dame. Il fallait quand même que je cite cette phrase, même élaguée.

Ajoutez à ça le premier globe terrestre, réalisé en 1492 par Martin Belhaim, on est bien obligé d’admettre que l’homme, à partir de là, voit les choses autrement, même s’il ne s’en rend pas compte sur-le-champ. Ajoutez à ça la carte géographique (la vraie), tout est prêt pour « faire entrer l’univers dans les salons », comme dit Hannah Arendt. Nous, on est nés dans ce bain-là : c’est devenu si « naturel » qu’on l’apprend à l’école primaire. Mais sur le moment, c’est comme une gifle donnée par la technique à l’humanité.

A suivre ...

09:00 Publié dans LITTERATURE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gaston lagaffe, rolex, déontologie, docteur, balise argos, balise arva, rabelais, inpi, progrès technique, europe, aigues-mortes, gouvenail, hélice, sherlock holmes, arsène lupin, galilée, hannah arendt, newton, archimède, condition de l'homme moderne

vendredi, 14 octobre 2011

AIMER LIRE, AVEC ARSENE LUPIN

Il y avait, en haut de l’escalier de la « petite maison », tout un rayonnage de romans policiers. La « petite maison » comprenait au rez-de-chaussée plusieurs pièces « utiles », et à l’étage, une salle de bains et trois chambres. Le soir, je piochais régulièrement dans les polars, avec une petite prédilection pour les OSS 117.

C’était alors pour moi le fin du fin du héros au service de son pays, qui accomplit des missions impossibles dans des pays hostiles, et qui revient chez lui même pas dépeigné après avoir séduit, palpé et davantage deux ou trois superbes femmes pas trop farouches, à la poitrine forcément « généreuse » et aux cuisses forcément « fuselées ». Je serais bientôt en âge de repérer clichés et stéréotypes.

Je me rappelle (ce n’est peut-être pas JEAN BRUCE) une scène au Japon, dans laquelle une jeune femme absolument ravissante, mais qui avait eu le malheur de trahir la « cause », est maintenue en l’air d’une main par un épouvantable mastodonte qui, de l’autre main, la « pèle » littéralement de tous ses vêtements pour lui faire subir les pires tortures imaginables. Le héros retrouve son pauvre cadavre après avoir un peu gratté la terre, parce que ça sent vraiment mauvais.

Les auteurs de ces romans cherchent autant qu’ils peuvent ces moments de paroxysme, qui sont l’acmé de l’intensité en action. Affaire d’imagination, et d’exploration des fantasmes sexuels (sadiques ou autres). C’est un aspect, dans la littérature « populaire », qui manque de noblesse, je le reconnais.

Et puis il y eut Arsène Lupin. Parenthèse sur Arsène Lupin.

Il ne faut pas dire de mal de MAURICE LEBLANC. Certains chipotent son mérite, font la grimace, doutent que ce soit de la « littérature ». MAURICE LEBLANC n’est certes pas HONORÉ DE BALZAC : chez lui, pas de « vision de la société », pas de « comédie humaine », mais c’est un raconteur d’histoires d’une grande habileté, et à ce titre, très respectable. Ce n’est pas lui qui va modifier votre regard sur le monde et sur l’humanité. Il veut simplement que ses histoires aient du succès.

Adolescent, j’ai lu TOUTES les aventures d’Arsène Lupin. Le plus génial dans la trouvaille du personnage d’Arsène Lupin, c’est qu’il n’y a pas de héros plus pratique pour son auteur : comme il change d’aspect comme de chemise, comme il change de nom comme il respire, comme il change de maîtresse sans arrêt, nul besoin pour l’écrivain de s’ingénier à faire de lui un portrait physique fouillé, et encore moins un portrait psychologique. Dans la population des héros de roman policier, Arsène Lupin, c’est de la pâte à modeler, c’est un personnage à la plasticité inépuisable.

Héros militaire de la guerre de 14 dans L’Eclat d’obus ; légionnaire au Maroc sous les traits de Don Luis Perenna ; bandit diplomate de haut vol capable de convoquer dans sa cellule de prison l’empereur d’Allemagne en personne (dans 813) ; détective d’une subtilité sans égale, sous le nom de Jim Barnett ou de Victor de la brigade mondaine, capable de griller sur le fil les meilleurs limiers de la police et de damer le pion à Herlock Sholmes et Isidore Bautrelet (lui, c’est dans L’Aiguille creuse), les meilleurs parmi les meilleurs, et capable de deviner la présence de la « liste des vingt-sept » dans l’œil de verre de Daubrecq.

Arsène Lupin en bandit aristocrate qui, à cause du regard de la femme qu’il aime, et qui vient de le surprendre en pleine nuit, dans le château du Malaquis (si si), en plein « déménagement » des meubles, objets et œuvres d’art appartenant au baron Nathan de Cahorn, est capable, par pur panache, de tout faire remettre en place par ses complices (c'est là-dedans, je crois bien, l'énigme sur le nom de THIBERMESNIL) ; amoureux toujours heureux et toujours transi des plus belles femmes, mais le plus souvent des femmes au caractère moins ardent que mélancolique.

Arsène Lupin en « deux ex machina » qui, une fois coincé dans une grotte en compagnie d’une jeune femme, pendant qu’on leur tire dessus et que l’eau du lac monte inexorablement (La Demoiselle aux yeux verts), une autre fois coincé dans une grotte dans une falaise bretonne en compagnie d’une jeune femme, pendant que le sol même de la grotte se soulève inexorablement pour les faire basculer dans le vide (L’Île aux trente cercueils), redresse la situation et sauve d’un coup de baguette magique la vie de la belle jeune femme, qui lui en sera éperdument reconnaissante, n’en doutons pas.

Arsène Lupin en enfant redresseur de torts, connu, une fois adulte, sous le nom de « chevalier Floriani », qui dérobe le « collier de la reine » et en vend les diamants pour sauver sa mère malade, et qui, chevaleresque, en dépose vingt ans après le coffret contenant la monture intacte sur la table de la chambre de Madame de Dreux-Soubise (« Le Collier de la reine », dans Arsène Lupin gentleman cambrioleur).

Arsène Lupin en justicier grand seigneur, qui rend à l’Etat français l’énorme tas d’or qui attendait bêtement sur un quai qu’on lui assignât une destination, à peine dissimulé sous un énorme et innocent tas de sable (Le Triangle d’or) ; et puis Arsène Lupin amoureux, à genoux devant cette jeune femme évanouie, et la ramenant à la conscience en promenant tout en douceur ses lèvres sur ses joues (La Demeure mystérieuse ?).

Fin de la parenthèse sur Arsène Lupin.

A suivre bientôt.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lecture, littérature, arsène lupin, oss 117, jean bruce, polar, maurice leblanc, 813, l'aiguille creuse