dimanche, 24 avril 2016

UN LIVRE D’ISMAÏL KADARÉ

FROIDES FLEURS D’AVRIL (ça tombe bien)

FROIDES FLEURS D’AVRIL (ça tombe bien)

Il faut attendre le dernier chapitre de Froides fleurs d’avril, curieux livre de l’écrivain albanais, pour saisir le fond du projet de l’auteur. Drôle de roman, en vérité. On commence par suivre Mark Gurabardhi, le personnage principal, jusqu’à son atelier, où il s’apprête à accueillir son amie, dont il est en train de peindre le corps. Il est heureux de constater, quand elle se déshabille pour poser, qu’elle n’a pas touché à sa toison pubienne. Et puis, quand elle est devant lui, ils se disent que le tableau peut attendre : ils ont autre chose à faire.

Au deuxième chapitre, Ismaïl Kadaré interrompt brutalement son récit pour raconter une étrange légende : deux parents sont obligés, pour rembourser une dette impérieuse à des gens, de déférer à leur exigence de donner leur fille en épouse à un serpent. Horreur ! Et pourtant il faut en passer par là. On redoute pour la vie de la jeune femme au cours de la nuit de noces. Pourtant, au matin, elle sort de la chambre nuptiale plus belle et radieuse qu’elle n’a jamais été. Que s’est-il passé ?

Et la vie continue ainsi. Les parents sont soulagés et ravis de la façon dont les choses ont tourné, sans comprendre le pourquoi du comment, jusqu’à ce matin où leur fille sort de la chambre complètement défaite, livide, catastrophée : son époux a mystérieusement disparu. On ne tardera pas à en avoir le cœur net. Je ne révèle pas le secret, juste que ça fait penser à la fin de Lohengrin, et en même temps à l'histoire de la grenouille des contes qui se métamorphose en prince.

Alors le reste du bouquin, maintenant. Paru en 2000, il situe l’action dans une petite ville du nord de l’Albanie, dans la montagne : « B. ». Le dictateur est mort en 1985, le communisme quelques années plus tard, et le pays s’est alors complètement transformé. Pour devenir quoi ? Est-il enfin entré dans une ère de liberté, comme tout le monde l’a cru quand le Mur a été détruit à Berlin ? Hélas non. A-t-il retrouvé l’identité qui était la sienne avant la dictature ? Non plus. Alors quoi ?

Disons que l’Albanie est devenue un terrain d’exercice pour une sorte de n’importe quoi sans visage bien déterminé. D’un côté, l’auteur évoque les réseaux de « traite des blanches ». D’un autre côté, il parle de ces mystérieuses Archives de l’Etat, dissimulées, paraît-il, dans une grotte de la montagne, derrière une grosse porte métallique qui ne s’ouvre que si l’on dispose des trois clés. Il se dit même que le premier président élu y aurait organisé une petite expédition, et qu’il serait ressorti de là pâle comme un mort, après y être resté enfermé pendant trois heures. Qu’a-t-il bien pu découvrir ?

Par-dessus le marché, voilà que débarque la mythologie grecque, à laquelle Kadaré se réfère dans plusieurs de ses romans. Ici, il commence par Prométhée, le voleur de feu et bienfaiteur de l’humanité, mais c’est pour porter bientôt son attention sur Tantale, dont on connaît en général davantage le supplice que le crime commis. L’auteur retient, sans trop « solliciter » le mythe, qu’il a dérobé aux dieux le secret de l’immortalité pour l’apporter aux hommes. Au grand dam de la population olympienne.

Mais il cherche aussi du côté d’Œdipe et d'allégories sexuelles. C’est vrai que Mark se demande si son amie et modèle ne couche pas avec son frère, et que l’inceste, Œdipe, il connaît. Alors … Même si, pour finir, il prête à son personnage Mark une conviction contraire : « Il était persuadé d’avoir toujours su ce qui venait de l’élucider en lui : Œdipe n’avait pas tué son père. Jamais non plus il n’avait été l’amant de sa mère » (p.219). Mais le héros grec figure ici pour une tout autre raison : parmi tant de criminels qui ont régné, il est le seul à s’être repenti, puisqu'il s’est crevé les yeux, mais pour un crime qu’il n’avait donc pas commis. Cherche-t-il l’entrée de la grotte, cette métaphore du sexe de la mère, dans laquelle il voudrait retourner pour s’y enfouir à jamais ?

Kadaré écrit : « Tout tyran est une infinie potentialité de crimes ». Il vise ici tous ces dictateurs communistes Brejnev, Ulbricht, Enver Hodja, …) qui se donnent rendez-vous à l’entrée de la grotte de la montagne et qui eux, à la différence d’Œdipe, apparu en leur compagnie dans les jumelles de Mark, devenu pour l’occasion l’adjoint du commissaire, ne se sont jamais repentis.

Il faudrait aussi parler de cet incroyable braquage de la banque locale, dont les auteurs semblent introuvables. Il faudrait parler de quelques personnages, intéressants quoique secondaires. Il faudrait enfin parler de l’assassinat de Marian Shkreli, le directeur qui chapeaute l’administration qui emploie Mark : une seule balle en plein front, tirée par Angelin, le frère de son amie-modèle, comme stipulé, au bon vieux temps du Kanun, dans le « Livre du sang », qui réglemente avec précision le cycle des vengeances (le cadre narratif d’Avril brisé, du même auteur).

Mais ce meurtre peut-il être considéré comme une application du vieux Kanun ? Evidemment non : « Angelin des Ukaj a tiré sur Marian des Shkreli », non pas dans le strict respect des règles, mais pour obéir à des instructions d’un groupe de conspirateurs, instructions qu’il n’a même jamais reçues. Moralité : l’antique tradition, occultée par la férule communiste, ne saurait renaître de ses cendres. Elle est décomposée, malgré l’espoir de certains de la voir renaître.

Le plus "drôle", si l’on veut, c’est qu’Angelin accepterait de se livrer à la police albanaise, mais à condition que l’Etat en personne, en le condamnant à mort pour son crime "rituel", accepte de passer, au nom des règles du Kanun, pour le vengeur en dernier ressort de la mort de Marian Shkreli. Comme on pouvait s’y attendre, « L’Etat albanais refusait de conformer ses dispositions à celles du Kanun ».

Mais le motif du refus est encore plus cocasse : les autorités, pour justifier leur position, allèguent une curieuse raison : « Parmi les motifs invoqués figurait une directive tout juste arrivée du Conseil de l’Europe et qui semblait avoir un rapport indirect avec cette question ». L’Europe ! Mark n’en croit pas ses yeux : « Mark relut plusieurs fois le texte. Ses yeux s’arrêtèrent un long moment sur le mot "Europe" qui, du fait de l’extrême intensité avec laquelle il le fixait, lui parut frémir, puis s’estomper et tendre, eût-on dit, à s’effacer à jamais ». On comprend alors la signification du conte de la jeune femme épousant un serpent.

Ismaïl Kadaré conclut ainsi son roman sur une note aiguë d’euroscepticisme radical : l’Europe allant vers son évaporation ! Laissant les populations dans la désolation la plus complète. « Le peintre, sans trop savoir pourquoi, eut envie de pleurer ». Ainsi se clôt le roman.

Quinze ans après la parution, après la monnaie unique et après quelques péripéties croustillantes, on est bien obligé de conclure à la lucidité de ce regard. On entend aujourd’hui parler des Albanais à propos de trafic de drogue et de réseaux de prostitution.

Quant à l’Europe, mieux vaut garder un silence recueilli, comme on fait généralement devant une tombe.

Un petit livre (220 pages en gros caractères) d'une rare densité, où l'auteur concentre une matière complexe. Ismaïl Kadaré est un grand écrivain.

Voilà ce que je dis, moi.

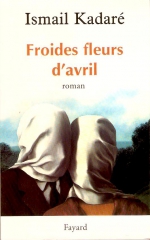

Note : je ne sais pas qui a eu l'idée saugrenue de reproduire en couverture "Les amants" de Magritte. De deux choses l'une : soit la personne n'avait pas lu le livre, soit elle n'y a rien compris. Magritte ! Un petit affichiste de bazar ! A-t-on idée !

Pour voir mes billets sur La Niche de la honte, La Pyramide, Le Monstre, Le Palais des rêves, du même auteur.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature albanaise, ismaïl kadaré, froids fleurs d'avril, magritte, europe, union européenne, eurosceptiques, kadaré la niche de la honte, kadaré la pyramide, kadaré le monstre, kadaré le palais des rêves, kadaré avril brisé

jeudi, 19 janvier 2012

ÊTES-VOUS PLUTÔT GORGON OU PLUTÔT ZOLA ?

EPISODE 1

Je le dis d’entrée : ceci n’est pas un pamphlet (remarquez, MAGRITTE disait bien : « Ceci n’est pas une pipe »). EMILE ZOLA, j’aime bien. Le problème, c’est que ce n’est pas partout et pas tout le temps. Loin de là. Je dirai même que, chez ZOLA, beaucoup de choses m’insupportent carrément. Mais il faut encourager les jeunes auteurs : il ira peut-être loin, ce petit, on ne sait jamais.

Par exemple, le Claude Lantier de La Bête humaine, programmé en héritier d’alcoolique, qui sent monter en lui, en même temps que le désir sexuel, l’envie de tuer la femme qu’il tient dans ses bras, me semble une caricature de « cas psychiatrique », même si, à la réflexion, le cas de Moosbrugger, dans L’Homme sans qualités de ROBERT MUSIL, quoique différent, fait penser rétrospectivement au cas de Lantier.

Le parti-pris « scientifique » par lequel ZOLA fait de l’hérédité une sorte d’agent de la malédiction divine est, selon moi, à chier, parce que ça donne à ses romans, de façon différente dans chacun des Rougon-Macquart, un aspect plaqué, artificiel, théorique qui tue la vie propre du livre. L’effort de démonstration est tout sauf romanesque. Finalement, ce qui m’embête chez ZOLA, c’est l’idée.

Et puis, il y a le parti-pris « scolaire », je veux dire didactique, on pourrait dire la tentation documentaire. Je me rappelle avoir lu Le Théorème du perroquet, du mathématicien DENIS GUEDJ. Il paraît que c’est un roman. Moi, je veux bien, mais quand la partie romanesque est bouffée à ce point par l’intention didactique (découverte des mathématiques), on n’est pas loin de l’escroquerie. Il n’y a même plus d’intrigue.

Dans le même genre, Le Monde de Sophie, de JOSTEIN GAARDER, sur la philosophie, est bien mieux réussi. ZOLA est encore plus loin de cette caricature, mais c’est un aspect qui transparaît toujours de façon gênante.

Prenez Au Bonheur des dames, par exemple. Le petit Octave Mouret, qu’on voit, dans Pot-Bouille, changer d’étage au gré de ses changements de maîtresse, possède assez d’esprit d’entreprise pour, devenu adulte, construire en trois temps l’industrie de la grande distribution. Eh bien, pourquoi ZOLA se croit-il obligé d’infliger au lecteur trois visites exhaustives de l’hypermarché : un – éclosion, deux – développement, trois – triomphe ? Exhaustives, les visites ! Faut rien oublier !

Entrez dans Le Ventre de Paris, et vous étoufferez littéralement sous les tonnes, les variétés, les couleurs et les odeurs des victuailles, présentées dans des avalanches oppressantes. Il paraît qu’il faut considérer ces descriptions comme de « colossales natures mortes ». Moi, je veux bien, je ne suis pas contrariant.

Allez voir La Faute de l’abbé Mouret, où ZOLA nous inflige l’énumération lyrique du Bottin de toutes les plantes de la Création. L’action se passe dans le « Paradou » (ce nom !), quand le curé découvre, dans une amnésie brutale de tous ses devoirs de prêtre, le cataclysme des plaisirs de la chair en compagnie d’Albine. Le lecteur est brutalement assommé à coups de traités de botanique et de catalogues de pépiniéristes, tous épais comme un dictionnaire français / sanskrit en douze volumes.

Si le poids des péchés du monde est comparable à celui de ces énumérations, je comprends aussitôt l’horrible horreur du chrétien pour l’enfer. Et je suis prêt à considérer dès maintenant le haggis, la fondue au chester et le christmas pudding (spécialement conçus pour estomacs britanniques surentraînés) comme de tout légers amuse-gueule.

Voici à présent quelques exemples, non dénués d’humeurs diverses et de considérations arbitraires et injustes. Le monument national s’en remettra.

Voilà ce que je dis, moi.

Exemples et considérations à suivre.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, naturalisme, émile zola, magritte, la bête humaine, l'homme sans qualités, robert musil, psychiatrie, denis guedj, mathématiques, le théorème du perroquet, le monde de sophie, jostein gaarder, au bonheur des dames, pot-bouille, le ventre de parie, les rougon-macquart, la faute de l'abbé mouret

mardi, 03 janvier 2012

MAGRITTE, UNE GRITTE CARABINEE

Résumé : j'ai commencé à me payer la tête de RENÉ MAGRITTE.

Prenez La Lampe du philosophe, par exemple. Un homme en costume-cravate fume la pipe, à droite, en vous jetant un œil torve, pendant qu’une bougie brûle sur une sellette d’artiste. Sauf que, d’une part, la bougie semble grimper le long du pied pour venir s’épanouir comme un serpent dressé, et d’autre part, le nez de l’homme opère un plongeon dans le fourneau de la pipe. Bon, vous me direz que « lampe » rappelle la bougie, et « philosophe » l’homme. Je veux bien. Mvoui … Vous y croyez, vous ?

En fait, il ne fait pas de la peinture, il fait de la linguistique. Et saussurienne, en plus (de FERDINAND DE SAUSSURE, le fondateur de la discipline, celui de la trilogie en pataugas « signifiant / signifié / référent », celui de « le signifié "chien" ne mord pas », celui de « l’arbitraire du signe », et tant de belles choses dont on s’est servi pour détruire l’enseignement de la grammaire à l’école, sous prétexte qu’il fallait procéder intelligemment). Tout ça, si ce n’est pas du pataugas, c’est du gros sabot. Je m’explique.

Au commencement était Ceci n’est pas une pipe. Le gros malin, sur sa toile, représente une pipe. Le travail est grossier, mais on reconnaît l’objet. Et pour faire chier le spectateur, qu’est-ce qu’il fait, le gros malin ? Il peint en toutes lettres « Ceci n’est pas une pipe ». Tout ça pour dire au premier con venu à qui il prendrait l’idée de bourrer son tableau de tabac pour l’allumer et le fumer, qu’il n’a rien compris, ce gros plouc.

On ne sait jamais, doit-il se dire. Comme le dit un « docte » : « Il suffit d’un instant de réflexion pour se rendre à l’évidence : l’image d’un objet n’est pas l’objet lui-même ». « Tu l’as dit, bouffi ! », aurait ricané Arsène Lupin au nez de l’inspecteur Ganimard.

Mais pour peindre ça, c’est vraiment ce que RENÉ MAGRITTE s’est dit : « Qu’est-ce que j’en ai marre, que les gens confondent la chose et sa représentation, je vais leur administrer une injection de linguistique. Répétez après moi : la matière picturale qui fait la pipe, c’est le ? Le ? Signifiant, bande de balourds ! L’objet représenté ? Le signifié, bande de baudets ! ».

« Et la bouffarde que je viens d’allumer sous vos yeux ? Le référent, bande de nuls ! – Oui m’sieur, bien m’sieur, je l’f’rai plus, m’sieur. – Allez, circulez, et ne m’emmerdez plus ! ». Voilà comment il vous parle, RENÉ MAGRITTE. Et vous, vous supportez qu’on vous adresse la parole en levant le menton comme ça ?

Alors une fois que tu as compris ça, tu sais ce qu’elle fait, la peinture de RENÉ MAGRITTE, si tu es normalement constitué ? Elle te tombe des yeux. Tiens, prends un grand problème philosophique, je sais pas moi, dis voir quelque chose. – La Condition humaine ? – Allez, prenons la « condition humaine ». Il se trouve que c’est un autre titre du peintre.

Tu devines pas ce que ça représente ? Une chambre dont la large fenêtre voûtée donne sur un paysage campagnard, avec un ruisseau, de l’herbe, des buissons, et un ciel où passent quelques nuages. Un rideau rouge à droite et à gauche. Tout est soigné, léché même, y compris le chevalet installé devant la fenêtre, sur lequel est posée une toile peinte.

Allez, tu devines pas ce qu’il y a de peint sur la toile ? Mais si, gros ballot : le paysage lui-même ! Le gros malin qui tient le pinceau s’est juste débrouillé pour qu’on confonde pas : à gauche, le tableau déborde un chouïa sur le rideau, à droite on voit les clous qui fixent la toile sur le cadre, avec en haut le sommet du chevalet. Sans ces détails, tu ferais pas la différence entre le paysage et le tableau, con ! Là, pas moyen de se tromper. Sous le même titre et avec le même « truc » (on ne change pas une équipe qui gagne), on trouve aussi un paysage marin.

Voilà, le seul « truc » de cette « œuvre », c’est de nous enfoncer dans le crâne que ce qu’on voit sur la toile n’est pas ce qu’on voit de la nature. La surface peinte donne l’illusion de la nature. « Mais attention, les petits enfants, je suis là, moi, le peintre savant, pour vous dire qu’il ne faut pas confondre. » Finalement, le père MAGRITTE prend le spectateur pour une buse, et prend la pose dans l’attitude du professeur donneur de leçons.

Toute la peinture de RENÉ MAGRITTE est contenue dans la seule surface, se résume à la surface. C’est une peinture de truqueur habile, qui se contente de jouer sur les apparences. Tiens, encore un exemple. Je ne me rappelle plus le titre de celui-ci : dans une pièce fermée, sur une table, trône une superbe cage à oiseaux. Dans la cage, pas d’oiseau, mais un œuf. Et pas n’importe quel œuf : un énorme, un œuf de dinosaure. Pour vous dire, il occupe tout le volume de la cage.

Et alors, me direz-vous ? Ben rien. C’est tout. A votre avis, quelle taille aurait dû avoir la cage pour abriter l’oiseau capable de pondre un œuf pareil ? Bon sang mais c’est bien sûr, ah le diable d’homme, fallait y penser. Ben oui, il est là le gag. Mais quand on a résolu l’énigme, c’est comme le polar, on peut le jeter, le donner ou se torcher avec. Il n’y a plus rien à en tirer. Là c’est pareil : le fruit est sec.

MAURITS CORNELIS ESCHER a le même genre de succès que MAGRITTE, avec ses paradoxes visuels : cascade qui se jette plus haut que son point d’origine, personnages qui montent et descendent des escaliers dans tous les sens verticaux et horizontaux, deux mains qui se dessinent mutuellement, l’anneau de Möbius et autres facéties graphiques. Son truc à lui, c’est le trompe-l’œil : il télescope les deux dimensions de la feuille de papier et les trois dimensions de la perspective (illusion du volume). Du coup, ça détraque tout et ça fait du paradoxe.

Je qualifierais volontiers ce genre de succès de « succès de poster » : ça fait très bien, punaisé sur le mur de la chambre du jeune qui s’initie. Mais il me semble que ESCHER a un statut beaucoup plus modeste, je veux dire moins prétentieux. Regardez donc Le Thérapeute, de MAGRITTE : un corps de berger normal, sauf la cage thoracique, dont l’espace est occupé par une cage à oiseaux ouverte, avec deux blanches colombes sur la piste de décollage.

Oui, monsieur, on a compris le MESSAGE. Un rien de niaiserie en plus, et voilà-t-il pas qu’il tomberait dans la boutasse JACQUES PREVERT (« Pour faire le portrait d’un oiseau ») ou dans le fumier PIERRE PERRET (« Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux »).

Voilà ce que je dis, moi.

A suivre.

09:04 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : magritte, peinture, art contemporain, surréalisme, linguistique, ferdinand de saussure, ceci n'est pas une pipe, arsène lupin, littérature, la condition humaine, le thérapeute, jacques prévert, pierre perret, mc escher