dimanche, 25 juin 2017

LE DERNIER FRED VARGAS

Il n'y a pas que Saint-Simon dans la vie : j’aime aussi passer un bon moment à suivre, de temps en temps, une bonne enquête policière. C’est ce que je viens de faire avec le dernier Fred Vargas (à ne pas confondre avec la chanteuse Chavela Vargas, la bouleversante interprète de Paloma Negra),

Quand Sort la recluse.

Je ne suis plus le grand amateur de polars (et toute cette sorte de choses) que j'ai été. On me dit que c'est un tort, parce que c'est dans le polar, paraît-il, que se sont réfugiées la description et l'analyse du monde et de la société tels qu'ils sont, description et analyse qu'on ne trouve plus au rayon « littérature générale », devenue, si l'on excepte les romans de Michel Houellebecq, nombriliste, dépourvue d'horizon, recroquevillée sur les tourments existentiels et narcissiques de pauvres individus qui s'attendrissent sur leurs "souffrances" vénielles. Je réponds que si cela est vrai, c'est bien regrettable et bien triste. Revenons à nos moutons, revenons à Quand Sort la recluse.

On retrouve évidemment le commissaire Adamsberg, plus que jamais "perdu dans ses brumes", avec sa démarche, tanguée ou flottée, et, pour cette fois, ses « bulles dans le cerveau ».

Je trouve, à tort ou à raison, qu’il y a du Maigret dans le personnage, qui ressemble à notre commissaire national sur un point précis : tout le monde constate sa quasi-infaillibilité quant aux résultats des enquêtes, mais personne, pas même le personnage lui-même, n’est en mesure de définir sa méthode. Leur méthode à tous les deux est de n’en pas avoir, et de se laisser aller à leurs impressions, à leur intuition : en trois coups de cuillère à pot, Adamsberg, rappelé d’urgence de sa villégiature islandaise, résout une affaire de meurtre. C’est juste une mise en bouche, avant le plat de résistance, devant lequel il va sérieusement "flotter".

Le commissaire de Vargas se différencie cependant de Maigret par la façon dont l’auteur creuse dans son personnage de façon à en faire percevoir les abîmes intérieurs. Ici, par exemple, c’est un souvenir d’enfance qu’il avait chassé de son esprit aussitôt que le traumatisme avait été vécu, que son propre frère va lui remettre en mémoire. On trouvait déjà dans Sous les Vents de Neptune une telle remontée dans le passé enfantin d'Adamsberg (le criminel, à la personnalité puissante, parvenait à s'échapper).

Mais on retrouve aussi tous les membres de l’équipe, chacun identifiable grâce à un trait de caractère ou un talent particulier : Voisenet et sa connaissance du monde animal, Danglard avec son érudition et sa mémoire des noms, Froissy l’experte en hacking tous azimuts, etc. Cette fois, la sauce est épicée de la curieuse implication de Danglard, un des seconds du commissaire, dans l’enquête, au point qu’il essaie de la torpiller, avant de découvrir que, heureusement pour sa sœur, c’était une fausse piste.

Tout part d’une curieuse araignée aperçue par Adamsberg sur l’écran de l’ordinateur de Voisenet, qui a relevé dans la presse deux faits divers apparemment sans problème : deux vieillards de la région de Nîmes ont été retrouvés morts après avoir été piqués par une « recluse », alias « Loxosceles rufescens ». Or cette araignée est, d’une part, d’une timidité maladive et, d’autre part, absolument sans danger pour l’homme dans des circonstances normales.

Pour qu'elle soit dangereuse, il faudrait, selon l' « imbuvable » professeur Pujol, arachnologue réputé, rassembler le venin de plusieurs dizaines d'individus, ce qui est hautement improbable ; selon l'encyclopédie en ligne, la morsure de cette "Sicariidae" peut provoquer des lésions de 10 cm. de circonférence, dont on doit particulièrement se méfier quand on est dans la région de Nîmes et Montpellier.

Exemplaire de "recluse", Loxosceles rufescens, dite aussi "araignée violon".

Il faut qu’une immonde petite fripouille en glisse une dans le pantalon d’un souffre-douleur de l’orphelinat « La Miséricorde » pour que la nécrose se mette aux testicules du garçon, garantissant son infirmité future, pour la plus grande joie des bourreaux. Le tortionnaire faisait partie de la « bande des recluses », qui faisait la loi parmi les orphelins de l’établissement, dans les années 1940 : de véritables petits bandits qui faisaient régner la terreur parmi les garçons et qui allaient montrer leur sexe aux filles, à travers le grillage qui les séparait, jusqu’à éjaculer sur elles.

C’est presque naturellement que la bande s’était convertie au viol collectif dans la suite : des salauds qui ont commis leurs méfaits pendant des dizaines d’années. Et qui voient s'abattre sur la dizaine de membres de la bande, longtemps après les faits, une vengeance longuement remâchée et méticuleusement méditée. La police se voit obligée de protéger la vie des derniers salauds qui sont encore au programme.

On appelait aussi « recluses » les femmes qui choisissaient de se faire enfermer dans un local exigu, ne recevant de quoi survivre, de la générosité des passants, que par une étroite lucarne, sans aucun soin, vivant dans leurs déjections et leurs immondices jusqu’à ce que mort s’ensuivît. On s’apercevra que cet autre sens du mot n’est pas sans lien avec le commissaire Adamsberg.

Le roman est techniquement réussi, alliant de façon convaincante – quoi que de façon parfois artificielle – la psychologie (si l’on peut dire) des personnages (policiers comme autres) et la conduite de l’intrigue. Pas de quoi entrer dans le panthéon des lettres, mais l’auteur n’en demande sans doute pas tant.

De quoi voir défiler sans trop d’ennui un après-midi de canicule.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature policière, polar, roman noir, fred vargas, sous les vents de neptune, vargas quand sort la recluse, commissaire adamsberg, commissaire maigret

lundi, 11 mai 2015

LE DERNIER FRED VARGAS

Note liminaire : je n'avais pas prévu que Le Masque et la plume inscrirait à son programme du 10 mai le dernier livre de Fred Vargas (ceci dit pour ceux qui ont écouté France Inter hier soir). Sur la chose, le modeste (et néanmoins péremptoire) commentaire qui suit était déjà entièrement écrit.

Note liminaire : je n'avais pas prévu que Le Masque et la plume inscrirait à son programme du 10 mai le dernier livre de Fred Vargas (ceci dit pour ceux qui ont écouté France Inter hier soir). Sur la chose, le modeste (et néanmoins péremptoire) commentaire qui suit était déjà entièrement écrit.

**************

Je pensais avoir délaissé le polar pour toujours. Quelqu’un m’a incité, dernièrement, à lire Adieu Lili Marleen, de Christian Roux (Rivages / Thriller, 2015). Désolé, je n’ai pas pu. Cette histoire de pianiste embarqué dans les sales histoires, ça m’est vite tombé des mains. J’ai renoncé. Peut- être à tort, je ne saurai pas, j'accepte l'idée.

être à tort, je ne saurai pas, j'accepte l'idée.

L’argument avancé, le miel qui devait attirer l’ours hors de sa tanière, était pourtant alléchant : la musique, et pas n'importe laquelle. Avec des têtes de chapitres du genre interpellant. Pensez : « Opus 111 ». Mieux encore : « Muss es sein ? – Es muss sein ». Vous vous rendez compte ? Mais si, rappelez-vous : la dernière sonate (op. 111 en ut mineur, 1824) et la dernière œuvre (quatuor op. 135 en fa majeur, composé en 1826) écrites par Ludwig van ! De quoi tilter, évidemment, si le mot a encore un sens aujourd’hui. Ben non, je n’ai pas pu.

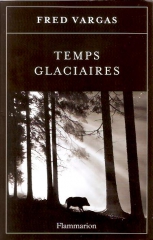

Mais le quelqu’un en question y est allé plus fort ensuite. Elle est têtue : revenant d’une visite au festival « Quais du polar », qui s’est tenu à Lyon récemment, elle m’a offert le dernier Fred Vargas : Temps glaciaires (Flammarion, 2015). C’est connu : « A cheval donné, on ne regarde pas les dents », tout le monde sait ça.

De Vargas, j'avais déjà lu Pars vite et reviens tard (avec sa fin en pirouette décevante), Sous les vents de Neptune (avec son criminel grandiose qui s'échappe à la fin), Un Lieu incertain (avec son ostéopathe et son évocation originale de Dante Gabriel Rossetti), L'Homme à l'envers (avec son Canadien obsédé par les loups du Mercantour). Des polars corrects qui m'ont laissé des souvenirs assez bons. Pas des chefs d'œuvre, mais. J’ai donc ouvert le livre.

J’ai failli le refermer vite fait. Pour une raison très simple, la même qui m’a fait refermer à toute vitesse Alexandre Dumas, quand j’ai voulu relire dernièrement Les Trois Mousquetaires : le tirage à la ligne. Le moyen est simple : quand vous êtes payé à la ligne, allez à la ligne au bout de trois mots. Les dialogues sont faits pour ça.

Vous organisez une bonne partie de ping-pong verbal entre plusieurs personnages, et vous voilà parti pour un volume épais comme un Bottin de l'ancien temps. C’est flatteur pour vous : vous avez lu cent pages en un temps record. Ici, les personnages ne manquent pas, c'est la brigade que commande le commissaire Adamsberg. A chacun son caractère, et toujours « le petit fait vrai ». C'est merveilleusement interactif. Donc ça permet d'allonger la sauce.

Malheureusement, ça sent le procédé à cent kilomètres. Pourtant, je n’ai pas lâché. A cause d’une circonstance particulière : le livre parle d’Akureyri. Alors là, vaincu, je me suis senti obligé. Je dois quand même dire que si mes chers J. et S. n’étaient pas allés traîner leurs guêtres par là-bas pour guetter les aurores boréales, le nom de la ville serait resté pour moi une suite de sons un peu exotique. Rien de plus. J'aurais laissé tomber.

Timbre portant le cachet de la poste d'Akureyri.

Or il est bel et bien question de l’Islande, dans le roman de Fred Vargas, et de sa région nord : Akureyri, au fond de son fjord, l’île de Grimsey, sur le cercle polaire arctique (66° 66’). Il est question du village de Kirkjubæjarklaustur (ouf !), où est né Almar. Il est aussi question du tölvar, « la sorcière qui compte ». Le tölvar n’est rien d’autre que l’ordinateur, en islandais.

Il est encore question d’un esprit dangereux et impérieux qu’on nomme l’afturganga, qui lance des appels irrésistibles à certains, même très éloignés, et qui châtie à coups de brume absolument impénétrable ceux qui s’attardent chez lui sans son accord. Rögnvar : « L'afturganga ne convoque jamais en vain. Et son offrande conduit toujours sur un chemin » (p. 406). A bon entendeur, salut ! C'est la majestueuse et puissante Retancourt qui sauve in extremis l'équipe et l'enquête. Rögnvar avait raison.

Voilà. Je ne vais pas résumer l’intrigue. Je dois avouer qu’elle est surprenante. En refermant le bouquin, j’ai envie de dire à madame Vargas : « Bien joué ! ». Il est vrai qu’il faut passer par-dessus l’horripilation produite par le choix du mode de relation des faits (le dialogue). La lecture épouse de l'intérieur toutes les circonvolutions cérébrales de l'équipe, les hésitations, conflits plus ou moins larvés entre ses membres, retours en arrière des personnages réunis autour d'Adamsberg. Disons-le : ça peut lasser, si l'on n'est pas prévenu.

L’avantage de l’inconvénient de ce choix narratif, c’est la maîtrise totale du rythme du récit par l’écrivain. Et c’est vrai que ça commence plan-plan, et même que ça se traîne au début. Et puis, insensiblement, ça accélère, ça devient fiévreux, un coup de barre à bâbord, puis à tribord, le vent forcit, la mer se creuse, et ça finit dans les coups de vent et la tempête. Va pour le dialogue, en fin de compte. Je ne suis quand même pas sûr que cette façon d'installer un "climat" soit absolument nécessaire.

A mentionner, le passage par une improbable association d’amoureux de la Révolution française en général et de Robespierre en particulier, qui s’ingénient, à dates fixes, à rejouer les grandes séances des Assemblées, depuis la Constituante jusqu’à la Convention. En perruque et costume, s’il vous plaît. Beaucoup d’adhérents, comme s’ils revivaient les passions de l’époque, se laissent emporter par l’exaltation historique. C’est assez impressionnant. Mettons : original.

Au sujet du bouquin, j’avais lu dans un Monde des Livres un commentaire condescendant d’Eric Chevillard, écrivain de petite renommée hébergé par les Editions de Minuit. J’imagine que dire du mal de la production de Fred Vargas n’est pas un enjeu majeur dans le microcosme littéraire parisien, et que Chevillard ne risque pas grand-chose à flinguer sa consœur. Passons. Quoi qu’il en soit, je sais gré à la dame de s’y être prise assez adroitement pour m’amener à m’intéresser à l’histoire, jusqu’à me permettre de surmonter ma répugnance à affronter tant de parlotes.

Tout juste ai-je noté quelques préciosités de vocabulaire (« alenti », p. 126 ; « étrécies », p. 203) ; quelques bourdes grammaticales ici ou là (« et celle de François Château qui, oui, lui semblait-il, le reconnaissait », au lieu manifestement de « qu’il reconnaissait », p. 193 ; « substituer » au lieu de « subsister », p. 221). Une étourderie scientifique : que je sache, le manchot empereur n'a rien à voir avec les « oiseaux nordiques » (p. 192). Rien de bien grave, comme on voit. Dernière précision : je n'ai jamais vu, dans aucun polar, mettre en œuvre une fausse piste aussi énorme.

Je finirai sur une préoccupation du moment. Manuel Valls, premier ministre, et Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, en plein débat sur la « loi renseignement », ne désavoueraient certainement pas cette parole de Robespierre rapportée p. 331 : « Je dis que quiconque tremble en ce moment est coupable ; car jamais l’innocence ne redoute la surveillance publique ». Robespierre était pour la transparence totale des individus.

Ça fait froid dans le dos, quand on y réfléchit un peu : quand on est innocent, on n'a rien à craindre des intrusions policières. Ça pourrait même faire un argument pour Valls et Cazeneuve : ceux qui protestent contre la « loi renseignement », c'est parce qu'ils sont coupables. Valls + Cazeneuve (+ Hollande) = Robespierre. Drôle d'équation, non ?

Avis à tous les "innocents" qui raisonnent en se disant : « Oh, moi, du moment que je n'ai rien à me reprocher, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent ». En ces temps d'espionnage généralisé et de collecte intégrale des données personnelles, la phrase de Robespierre est d’actualité ou je ne m’y connais pas.

Ne pas oublier que la période où "l'Incorruptible" dominait porte encore le nom de Terreur. Heureusement, il y eut le 9 thermidor an II (27 juillet 1794). Avis aux actuels adeptes de la « surveillance publique ».

Voilà ce que je dis, moi.

Note : le sanglier visible sur la couverture est un vrai personnage. Il s'appelle Marc. Il protège Céleste. Il a une hure douce comme un bec de canard. Il est à deux doigts d'y passer, à coups de rafales de MP5 (ci-contre) (cliquez pour 1'48"). On est content qu'il survive. Même si les infirmiers ne sont pas contents. Un sanglier à l'hôpital ? Vous n'y pensez pas !!!

Note : le sanglier visible sur la couverture est un vrai personnage. Il s'appelle Marc. Il protège Céleste. Il a une hure douce comme un bec de canard. Il est à deux doigts d'y passer, à coups de rafales de MP5 (ci-contre) (cliquez pour 1'48"). On est content qu'il survive. Même si les infirmiers ne sont pas contents. Un sanglier à l'hôpital ? Vous n'y pensez pas !!!

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : festival quais du polar, lyon, littérature, littérature française, polar, roman policier, fred vargas, lili marleen christian roux, beethoven, opus 111, muss es sein es muss sein, opus 135, temps glaciaires flammarion, alexandre dumas les trois mousquetaires, commissaire adamsberg, akureyri, aurores boréales, islande, tölvar, éric chevillard, éditions de minuit, manuel valls, bernard cazeneuve, françois hollande, manchot empereur, robespierre, révolution française, loi renseignement, l'incorruptible, la terreur, pars vite et reviens tard, sous les vents de neptune, un lieu incertain, l'homme à l'envers

samedi, 20 août 2011

MICHEL HOUELLEBECQ ROMANCIER

Un autre thème apparaît au début de la troisième partie. Enfin, pas un « thème » : on change de roman, du moins en apparence. On était dans la « littérature », on entre dans le polar. L’écrivain Michel Houellebecq et son chien sont retrouvés, enfin, quand je dis « retrouvés », c’est beaucoup dire, car il n’y a plus que leurs têtes qui trônent sur des fauteuils, par la police, éparpillés aux quatre coins de la pièce, pas exactement « façon puzzle », comme dit Bernard Blier dans un des films français les plus célèbres de tous les temps. La façon dont les restes sont disposés évoque les toiles de Jackson Pollock, « mais un Pollock qui aurait travaillé presque en monochrome ».

L’assassinat a duré à peu près sept heures, selon les enquêteurs. Cette scène de crime m’a fait penser à Un Lieu incertain de Fred Vargas, où on lit : « Comme si le corps avait éclaté ». La police patauge (c’est le cas de le dire). Jusqu’à ce que Jed Martin fasse part à Jasselin, le policier, de la disparition du tableau « Michel Houellebecq écrivain » dont il lui avait fait cadeau.

Il y a des idées marrantes, dans cette troisième partie. Par exemple, l’auteur pensait-il à François Bégaudeau en créant un « brigadier Bégaudeau » qui face à la scène de crime se met à osciller sur lui-même : « il fallait juste aller le coucher c’est tout, dans un lit d’hôpital ou même chez lui, mais avec des tranquillisants forts » ? Par exemple, pensait-il à la « trilogie marseillaise » de Jean-Claude Izzo, en faisant boire à ses flics du whisky Lagavulin, comme celui que préfère Fabio Montale ? « Il est impossible d'envisager un travail de police sérieux sans une réserve d'alcool de bonne qualité (...) ». Quant à moi, je choisirais plutôt du côté des « Speyside », moins « tourbés ». Ou alors un Irlandais, genre Bushmill, mais 10 ans d’âge.

« L’affaire est résolue », s’écrie Jasselin quand Jed Martin estime la valeur de son tableau à 900.000 euros. Il faut dire que l’exposition organisée par Franz a fait du peintre un homme très riche, qui peut acheter du jour au lendemain un vaste domaine. Trois ans plus tard, quand l’assassin est retrouvé (mort), le tableau est estimé à 12.000.000. Jed Martin est devenu une « valeur ». Il peut tout se permettre.

Le dernier pan de ce livre que je voudrais retenir, c’est la relation au père, qui quadrille pour ainsi dire le roman. Et c’est un des beaux aspects du livre. Le père intervient comme une ponctuation. Le mot « intervient » est d’ailleurs impropre : disons qu’il est là, présent à intervalles réguliers, tous les 25 décembre pour être précis, c’est le jour de l’année où ils prennent un repas en commun, et un repas de fête, qui plus est. En général, ce n’est pas très gai. Mais ce n’est pas lugubre non plus. L’événement est présenté comme allant de soi : le fils passe avec son père le réveillon de Noël. C’est tout simple, ça ne se discute pas.

C’est d’ailleurs intéressant, cette relation entre le fils et son père, car la mère est à peu près absente, simplement mentionnée comme un souvenir, mais un souvenir anodin. On apprend qu’à la vérité, elle s’est suicidée au cyanure. Cette absence de la mère change de l’habituelle dégoulinade de maternite aiguë dont sont atteints bon nombre de nos contemporains. Et c’est sans doute le seul point commun entre les livres de Michel Houellebecq et de Claude Arnaud (que j’ai dénigré précédemment).

Jed Martin est étonné quand son père déclare, au cours de leur premier repas du roman, « dans une brasserie de l’avenue Bosquet appelée Chez Papa », avoir lu deux romans de Michel Houellebecq : « C’est un bon auteur, il me semble. C’est agréable à lire, et il a une vision assez juste de la société. ». C’est vrai qu’ « il y a une petite bibliothèque à la maison de retraite ». Il a donc du temps pour lire.

J’avais des amis qui habitaient un grand appartement avenue Bosquet, au rez-de-chaussée, avec peu de lumière. Et puis Emmanuel D. a acheté dans une tour du « Front de Seine ». La classe. Il avait les moyens. Mais il paraît que c’est très chic quand même, l’avenue Bosquet, c’est dans le 7ème arrondissement parisien, celui où madame Rachida Dati a croqué la carotte de la mairie, avec ses dents de lapin (j’aurais dû dire « lapine », mais ç’aurait été mal interprété).

Le deuxième repas qu’ils partagent se passe chez le fils. D’abord en silence, au point que Jed s’assoupit. A ce moment, j’ai pensé au film Soleil vert : « Il eut la vision de prairies immenses, dont l’herbe était agitée par un vent léger, la lumière était celle d’un éternel printemps ». C’est le film que le vieux a demandé à visionner au moment où on l’euthanasie. Mais je dis ça parce que j’ai lu la fin.

« Jed se figea. Ça y est, se dit-il. Ça y est, nous y voilà ; après des années, il va parler. » Cela ne viendra pas tout de suite, mais le père se met à parler. De lui, de son histoire, du choix de l’architecture, de l’organisation sociale, de la mère et de William Morris, le peintre d’un seul tableau (La Reine Guenièvre), de genre préraphaélite. Aussi architecte. Une belle scène, économe de moyens. Jean-Pierre Martin est malade, il le sait. Cette conversation lui tient donc lieu de testament, de chaîne de transmission, avant sa disparition prochaine. Et le fils recueille ce legs avec une grande attention.

Eh bien voilà. C’est La Carte et le territoire, écrit par Michel Houellebecq, écrivain. Pas un immense chef d’œuvre : un excellent livre. Ce n’est pas si courant. Bon, il y a des facilités, par exemple dans le style ou le vocabulaire, il y a des coups de mou. Mais c’est un vrai bon travail de romancier. C’est de la littérature.

FIN

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la carte et le territoire, michel houellebecq, fred vargas, jean-claude izzo, william morris