jeudi, 24 mai 2018

BEETHOVEN ÜBER ALLES ...

... UNE FOIS DE PLUS !

Il n'y a pas que les quatuors de Beethoven, dans la vie. Il y a aussi les sonates de Beethoven. Et il y a un point commun entre sonates et quatuors : c'est dans les derniers numéros qu'on trouve la transcendance et le génie à leur plus haut. Je suis en immersion depuis quelques jours, au sens à peine figuré, dans l'Arietta de l'opus 111. Quand je dis immersion, ça veut dire que, quand je ne suis pas en train de l'écouter, je continue à me réciter l'Arietta finale. L'Arietta me chante au-dedans, du matin au soir et du soir au matin (si, si : elle me tient compagnie tout au long de la nuit). Elle a pour ainsi dire élu domicile, pour mon bonheur. J'héberge en ce moment, au fond de moi, l'Arietta de l'opus 111.

C'est très étrange, cette façon d'entrer dans la musique. Ou plutôt : de laisser, à un moment de sa vie, un morceau de musique prendre possession de soi, de façon quasi obsessionnelle. Comme si des circonstances particulières favorisaient une espèce mystérieuse de rencontre, au centre géométrique de quelque part, entre un objet sonore façonné autrefois dans le creuset secret d'un musicien et l'espace intérieur d'un auditeur enfin disponible. Bien malin celui qui peut comprendre le jeu des forces qui sont alors à l'œuvre. Et je me dis que ça ressemble assez bien à ce qui se produit – imprévisible, extatique et aliénant – dans la passion amoureuse.

Rares ont été les moments où eurent lieu de telles collisions (je parle juste de la musique). Ma première fois remonte à l'enfance (j'avais huit ans) : c'était l'Etude opus 25 n°11 de Chopin. Il y en eut d'autres par la suite : le Quintette K516 de Mozart (par le grand Pro Arte de Onnou, Halleux, Prévost, Maas, augmenté d'Alfred Obday), le choral BWV656 (un "de Leipzig"), l'air "Mein teurer Heiland" de la Saint-Jean (« Da neigest du dein haupt und sprichst, stillschweigend Ja") ». Et puis il y eut cette immersion prolongée, presque monomaniaque, dans les eaux lustrales de l'opus 132 de Beethoven, immersion dont je suis, un jour pas si ancien, sorti régénéré. Il y en eut d'autres, pas si rares finalement.

Aujourd'hui, c'est donc dans l'Arietta de l'opus 111 que je me baigne, et c'est toujours dans le même fleuve (n'en déplaise, je crois, à Héraclite), et toujours avec la même gratitude pour un génie capable de donner naissance à une oeuvre aussi complète, aussi gorgée d'elle-même, bref : aussi suffisante. Son auteur en jugea sans doute ainsi, puisqu'il n'écrivit plus aucune sonate par la suite. Il a peut-être eu raison : impossible sans doute de faire mieux (quoique, l'adagio de l'opus 106 ...).

Quoi qu'il en soit, les pianistes de l'ère de la musique enregistrée s'y sont frottés en grand nombre. J'ai un peu exploré. Ci-dessus la version d'une Portugaise jamais ensablée (pardon). Le mouvement est noté « Adagio molto semplice et cantabile ». Deux points à noter : c'est le chant qui prime, et c'est un adagio (pour la simplicité, cela va de soi : pas de chichis, pas de manières, on est entre nous, mais pardon : à quelle altitude !). Et en plus, c'est en do majeur.

La mélodie ? Trois notes, redoublées dans le grave ensuite, avec un développement harmonique dépouillé : un squelette, que le génie de Beethoven revêt d'un corps de chair vivante, dans une manière qu'il connaît par cœur, pour l'avoir infiniment pratiqué : l'art de la variation. Ce qui me semble confondant, c'est la façon dont le maître va amener la reprise du thème : pensez, les trois mêmes notes, mais attention, en habit de gala, accompagnées à la main gauche de triolets luxueux. Un accomplissement.

Cela n'empêche pas les durées de varier considérablement : Wilhelm Backhaus, par exemple, se contente de 13'42", quand Daniel Barenboïm prend son temps, avec 19'29" (ce sont les deux extrêmes de ma discothèque, qui compte neuf références). Mais la durée n'est rien : ce qui compte, c'est le bonhomme (façon de parler) qu'il y a derrière. A mon goût et à l'emporte-pièces, Youra Guller ("pianiste exigeante, secrète, raffinée et même mystérieuse", selon Henri Sauguet) manque de consistance, Glenn Gould de simplicité et Badura-Skoda de flamme.

Mes versions préférées ? Au premier rang, je mettrais personnellement Maurizio Pollini, puis Emil Gilels pas loin derrière. Mais parmi celles que je connais (Alfred Brendel, Claudio Arrau, ...), aucune ne me paraît jetable, et quelques-unes me transportent. Maria João Pires fait partie de ces dernières. Et je sors de l'épreuve, à chaque fois, épuisé et comblé.

Note : je me demande cependant si, au bout du compte, il n'y a pas des musiques assez puissantes pour échapper à la qualité de leur interprétation, si médiocre soit-elle.

13:13 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, beethoven, opus 111, beethoven arietta, beethoven sonates, mozart k516, quatuor pro arte, chorals de leipzig, jean-sébastien bach, passion selon saint-jean bach, mein teurer heiland, beethoven opus 132, maria joao pires, wilhelm backhaus, daniel barenboïm, youra guller, glenn gould, paul badura-skoda, maurizio pollini, emil gilels, alfred brendel, claudio arrau

lundi, 11 mai 2015

LE DERNIER FRED VARGAS

Note liminaire : je n'avais pas prévu que Le Masque et la plume inscrirait à son programme du 10 mai le dernier livre de Fred Vargas (ceci dit pour ceux qui ont écouté France Inter hier soir). Sur la chose, le modeste (et néanmoins péremptoire) commentaire qui suit était déjà entièrement écrit.

Note liminaire : je n'avais pas prévu que Le Masque et la plume inscrirait à son programme du 10 mai le dernier livre de Fred Vargas (ceci dit pour ceux qui ont écouté France Inter hier soir). Sur la chose, le modeste (et néanmoins péremptoire) commentaire qui suit était déjà entièrement écrit.

**************

Je pensais avoir délaissé le polar pour toujours. Quelqu’un m’a incité, dernièrement, à lire Adieu Lili Marleen, de Christian Roux (Rivages / Thriller, 2015). Désolé, je n’ai pas pu. Cette histoire de pianiste embarqué dans les sales histoires, ça m’est vite tombé des mains. J’ai renoncé. Peut- être à tort, je ne saurai pas, j'accepte l'idée.

être à tort, je ne saurai pas, j'accepte l'idée.

L’argument avancé, le miel qui devait attirer l’ours hors de sa tanière, était pourtant alléchant : la musique, et pas n'importe laquelle. Avec des têtes de chapitres du genre interpellant. Pensez : « Opus 111 ». Mieux encore : « Muss es sein ? – Es muss sein ». Vous vous rendez compte ? Mais si, rappelez-vous : la dernière sonate (op. 111 en ut mineur, 1824) et la dernière œuvre (quatuor op. 135 en fa majeur, composé en 1826) écrites par Ludwig van ! De quoi tilter, évidemment, si le mot a encore un sens aujourd’hui. Ben non, je n’ai pas pu.

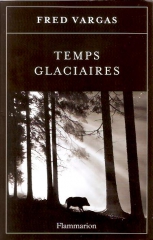

Mais le quelqu’un en question y est allé plus fort ensuite. Elle est têtue : revenant d’une visite au festival « Quais du polar », qui s’est tenu à Lyon récemment, elle m’a offert le dernier Fred Vargas : Temps glaciaires (Flammarion, 2015). C’est connu : « A cheval donné, on ne regarde pas les dents », tout le monde sait ça.

De Vargas, j'avais déjà lu Pars vite et reviens tard (avec sa fin en pirouette décevante), Sous les vents de Neptune (avec son criminel grandiose qui s'échappe à la fin), Un Lieu incertain (avec son ostéopathe et son évocation originale de Dante Gabriel Rossetti), L'Homme à l'envers (avec son Canadien obsédé par les loups du Mercantour). Des polars corrects qui m'ont laissé des souvenirs assez bons. Pas des chefs d'œuvre, mais. J’ai donc ouvert le livre.

J’ai failli le refermer vite fait. Pour une raison très simple, la même qui m’a fait refermer à toute vitesse Alexandre Dumas, quand j’ai voulu relire dernièrement Les Trois Mousquetaires : le tirage à la ligne. Le moyen est simple : quand vous êtes payé à la ligne, allez à la ligne au bout de trois mots. Les dialogues sont faits pour ça.

Vous organisez une bonne partie de ping-pong verbal entre plusieurs personnages, et vous voilà parti pour un volume épais comme un Bottin de l'ancien temps. C’est flatteur pour vous : vous avez lu cent pages en un temps record. Ici, les personnages ne manquent pas, c'est la brigade que commande le commissaire Adamsberg. A chacun son caractère, et toujours « le petit fait vrai ». C'est merveilleusement interactif. Donc ça permet d'allonger la sauce.

Malheureusement, ça sent le procédé à cent kilomètres. Pourtant, je n’ai pas lâché. A cause d’une circonstance particulière : le livre parle d’Akureyri. Alors là, vaincu, je me suis senti obligé. Je dois quand même dire que si mes chers J. et S. n’étaient pas allés traîner leurs guêtres par là-bas pour guetter les aurores boréales, le nom de la ville serait resté pour moi une suite de sons un peu exotique. Rien de plus. J'aurais laissé tomber.

Timbre portant le cachet de la poste d'Akureyri.

Or il est bel et bien question de l’Islande, dans le roman de Fred Vargas, et de sa région nord : Akureyri, au fond de son fjord, l’île de Grimsey, sur le cercle polaire arctique (66° 66’). Il est question du village de Kirkjubæjarklaustur (ouf !), où est né Almar. Il est aussi question du tölvar, « la sorcière qui compte ». Le tölvar n’est rien d’autre que l’ordinateur, en islandais.

Il est encore question d’un esprit dangereux et impérieux qu’on nomme l’afturganga, qui lance des appels irrésistibles à certains, même très éloignés, et qui châtie à coups de brume absolument impénétrable ceux qui s’attardent chez lui sans son accord. Rögnvar : « L'afturganga ne convoque jamais en vain. Et son offrande conduit toujours sur un chemin » (p. 406). A bon entendeur, salut ! C'est la majestueuse et puissante Retancourt qui sauve in extremis l'équipe et l'enquête. Rögnvar avait raison.

Voilà. Je ne vais pas résumer l’intrigue. Je dois avouer qu’elle est surprenante. En refermant le bouquin, j’ai envie de dire à madame Vargas : « Bien joué ! ». Il est vrai qu’il faut passer par-dessus l’horripilation produite par le choix du mode de relation des faits (le dialogue). La lecture épouse de l'intérieur toutes les circonvolutions cérébrales de l'équipe, les hésitations, conflits plus ou moins larvés entre ses membres, retours en arrière des personnages réunis autour d'Adamsberg. Disons-le : ça peut lasser, si l'on n'est pas prévenu.

L’avantage de l’inconvénient de ce choix narratif, c’est la maîtrise totale du rythme du récit par l’écrivain. Et c’est vrai que ça commence plan-plan, et même que ça se traîne au début. Et puis, insensiblement, ça accélère, ça devient fiévreux, un coup de barre à bâbord, puis à tribord, le vent forcit, la mer se creuse, et ça finit dans les coups de vent et la tempête. Va pour le dialogue, en fin de compte. Je ne suis quand même pas sûr que cette façon d'installer un "climat" soit absolument nécessaire.

A mentionner, le passage par une improbable association d’amoureux de la Révolution française en général et de Robespierre en particulier, qui s’ingénient, à dates fixes, à rejouer les grandes séances des Assemblées, depuis la Constituante jusqu’à la Convention. En perruque et costume, s’il vous plaît. Beaucoup d’adhérents, comme s’ils revivaient les passions de l’époque, se laissent emporter par l’exaltation historique. C’est assez impressionnant. Mettons : original.

Au sujet du bouquin, j’avais lu dans un Monde des Livres un commentaire condescendant d’Eric Chevillard, écrivain de petite renommée hébergé par les Editions de Minuit. J’imagine que dire du mal de la production de Fred Vargas n’est pas un enjeu majeur dans le microcosme littéraire parisien, et que Chevillard ne risque pas grand-chose à flinguer sa consœur. Passons. Quoi qu’il en soit, je sais gré à la dame de s’y être prise assez adroitement pour m’amener à m’intéresser à l’histoire, jusqu’à me permettre de surmonter ma répugnance à affronter tant de parlotes.

Tout juste ai-je noté quelques préciosités de vocabulaire (« alenti », p. 126 ; « étrécies », p. 203) ; quelques bourdes grammaticales ici ou là (« et celle de François Château qui, oui, lui semblait-il, le reconnaissait », au lieu manifestement de « qu’il reconnaissait », p. 193 ; « substituer » au lieu de « subsister », p. 221). Une étourderie scientifique : que je sache, le manchot empereur n'a rien à voir avec les « oiseaux nordiques » (p. 192). Rien de bien grave, comme on voit. Dernière précision : je n'ai jamais vu, dans aucun polar, mettre en œuvre une fausse piste aussi énorme.

Je finirai sur une préoccupation du moment. Manuel Valls, premier ministre, et Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, en plein débat sur la « loi renseignement », ne désavoueraient certainement pas cette parole de Robespierre rapportée p. 331 : « Je dis que quiconque tremble en ce moment est coupable ; car jamais l’innocence ne redoute la surveillance publique ». Robespierre était pour la transparence totale des individus.

Ça fait froid dans le dos, quand on y réfléchit un peu : quand on est innocent, on n'a rien à craindre des intrusions policières. Ça pourrait même faire un argument pour Valls et Cazeneuve : ceux qui protestent contre la « loi renseignement », c'est parce qu'ils sont coupables. Valls + Cazeneuve (+ Hollande) = Robespierre. Drôle d'équation, non ?

Avis à tous les "innocents" qui raisonnent en se disant : « Oh, moi, du moment que je n'ai rien à me reprocher, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent ». En ces temps d'espionnage généralisé et de collecte intégrale des données personnelles, la phrase de Robespierre est d’actualité ou je ne m’y connais pas.

Ne pas oublier que la période où "l'Incorruptible" dominait porte encore le nom de Terreur. Heureusement, il y eut le 9 thermidor an II (27 juillet 1794). Avis aux actuels adeptes de la « surveillance publique ».

Voilà ce que je dis, moi.

Note : le sanglier visible sur la couverture est un vrai personnage. Il s'appelle Marc. Il protège Céleste. Il a une hure douce comme un bec de canard. Il est à deux doigts d'y passer, à coups de rafales de MP5 (ci-contre) (cliquez pour 1'48"). On est content qu'il survive. Même si les infirmiers ne sont pas contents. Un sanglier à l'hôpital ? Vous n'y pensez pas !!!

Note : le sanglier visible sur la couverture est un vrai personnage. Il s'appelle Marc. Il protège Céleste. Il a une hure douce comme un bec de canard. Il est à deux doigts d'y passer, à coups de rafales de MP5 (ci-contre) (cliquez pour 1'48"). On est content qu'il survive. Même si les infirmiers ne sont pas contents. Un sanglier à l'hôpital ? Vous n'y pensez pas !!!

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : festival quais du polar, lyon, littérature, littérature française, polar, roman policier, fred vargas, lili marleen christian roux, beethoven, opus 111, muss es sein es muss sein, opus 135, temps glaciaires flammarion, alexandre dumas les trois mousquetaires, commissaire adamsberg, akureyri, aurores boréales, islande, tölvar, éric chevillard, éditions de minuit, manuel valls, bernard cazeneuve, françois hollande, manchot empereur, robespierre, révolution française, loi renseignement, l'incorruptible, la terreur, pars vite et reviens tard, sous les vents de neptune, un lieu incertain, l'homme à l'envers