jeudi, 24 mai 2018

BEETHOVEN ÜBER ALLES ...

... UNE FOIS DE PLUS !

Il n'y a pas que les quatuors de Beethoven, dans la vie. Il y a aussi les sonates de Beethoven. Et il y a un point commun entre sonates et quatuors : c'est dans les derniers numéros qu'on trouve la transcendance et le génie à leur plus haut. Je suis en immersion depuis quelques jours, au sens à peine figuré, dans l'Arietta de l'opus 111. Quand je dis immersion, ça veut dire que, quand je ne suis pas en train de l'écouter, je continue à me réciter l'Arietta finale. L'Arietta me chante au-dedans, du matin au soir et du soir au matin (si, si : elle me tient compagnie tout au long de la nuit). Elle a pour ainsi dire élu domicile, pour mon bonheur. J'héberge en ce moment, au fond de moi, l'Arietta de l'opus 111.

C'est très étrange, cette façon d'entrer dans la musique. Ou plutôt : de laisser, à un moment de sa vie, un morceau de musique prendre possession de soi, de façon quasi obsessionnelle. Comme si des circonstances particulières favorisaient une espèce mystérieuse de rencontre, au centre géométrique de quelque part, entre un objet sonore façonné autrefois dans le creuset secret d'un musicien et l'espace intérieur d'un auditeur enfin disponible. Bien malin celui qui peut comprendre le jeu des forces qui sont alors à l'œuvre. Et je me dis que ça ressemble assez bien à ce qui se produit – imprévisible, extatique et aliénant – dans la passion amoureuse.

Rares ont été les moments où eurent lieu de telles collisions (je parle juste de la musique). Ma première fois remonte à l'enfance (j'avais huit ans) : c'était l'Etude opus 25 n°11 de Chopin. Il y en eut d'autres par la suite : le Quintette K516 de Mozart (par le grand Pro Arte de Onnou, Halleux, Prévost, Maas, augmenté d'Alfred Obday), le choral BWV656 (un "de Leipzig"), l'air "Mein teurer Heiland" de la Saint-Jean (« Da neigest du dein haupt und sprichst, stillschweigend Ja") ». Et puis il y eut cette immersion prolongée, presque monomaniaque, dans les eaux lustrales de l'opus 132 de Beethoven, immersion dont je suis, un jour pas si ancien, sorti régénéré. Il y en eut d'autres, pas si rares finalement.

Aujourd'hui, c'est donc dans l'Arietta de l'opus 111 que je me baigne, et c'est toujours dans le même fleuve (n'en déplaise, je crois, à Héraclite), et toujours avec la même gratitude pour un génie capable de donner naissance à une oeuvre aussi complète, aussi gorgée d'elle-même, bref : aussi suffisante. Son auteur en jugea sans doute ainsi, puisqu'il n'écrivit plus aucune sonate par la suite. Il a peut-être eu raison : impossible sans doute de faire mieux (quoique, l'adagio de l'opus 106 ...).

Quoi qu'il en soit, les pianistes de l'ère de la musique enregistrée s'y sont frottés en grand nombre. J'ai un peu exploré. Ci-dessus la version d'une Portugaise jamais ensablée (pardon). Le mouvement est noté « Adagio molto semplice et cantabile ». Deux points à noter : c'est le chant qui prime, et c'est un adagio (pour la simplicité, cela va de soi : pas de chichis, pas de manières, on est entre nous, mais pardon : à quelle altitude !). Et en plus, c'est en do majeur.

La mélodie ? Trois notes, redoublées dans le grave ensuite, avec un développement harmonique dépouillé : un squelette, que le génie de Beethoven revêt d'un corps de chair vivante, dans une manière qu'il connaît par cœur, pour l'avoir infiniment pratiqué : l'art de la variation. Ce qui me semble confondant, c'est la façon dont le maître va amener la reprise du thème : pensez, les trois mêmes notes, mais attention, en habit de gala, accompagnées à la main gauche de triolets luxueux. Un accomplissement.

Cela n'empêche pas les durées de varier considérablement : Wilhelm Backhaus, par exemple, se contente de 13'42", quand Daniel Barenboïm prend son temps, avec 19'29" (ce sont les deux extrêmes de ma discothèque, qui compte neuf références). Mais la durée n'est rien : ce qui compte, c'est le bonhomme (façon de parler) qu'il y a derrière. A mon goût et à l'emporte-pièces, Youra Guller ("pianiste exigeante, secrète, raffinée et même mystérieuse", selon Henri Sauguet) manque de consistance, Glenn Gould de simplicité et Badura-Skoda de flamme.

Mes versions préférées ? Au premier rang, je mettrais personnellement Maurizio Pollini, puis Emil Gilels pas loin derrière. Mais parmi celles que je connais (Alfred Brendel, Claudio Arrau, ...), aucune ne me paraît jetable, et quelques-unes me transportent. Maria João Pires fait partie de ces dernières. Et je sors de l'épreuve, à chaque fois, épuisé et comblé.

Note : je me demande cependant si, au bout du compte, il n'y a pas des musiques assez puissantes pour échapper à la qualité de leur interprétation, si médiocre soit-elle.

13:13 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, beethoven, opus 111, beethoven arietta, beethoven sonates, mozart k516, quatuor pro arte, chorals de leipzig, jean-sébastien bach, passion selon saint-jean bach, mein teurer heiland, beethoven opus 132, maria joao pires, wilhelm backhaus, daniel barenboïm, youra guller, glenn gould, paul badura-skoda, maurizio pollini, emil gilels, alfred brendel, claudio arrau

lundi, 07 décembre 2015

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 2/9

ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL

(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)

2/9

Du "Contemporain" comme s'il en pleuvait.

De Marcel Duchamp, je n’ignorais pas grand-chose, depuis ses essais post-impressionnistes du début jusqu’à l’énigme de Etant donnés 1° la chute d’eau 2° le gaz d’éclairage, en passant évidemment par les ready-mades, les « stoppages étalons », le Nu descendant un escalier, la cage de Why not sneeze Rrose Sélavy

De Marcel Duchamp, je n’ignorais pas grand-chose, depuis ses essais post-impressionnistes du début jusqu’à l’énigme de Etant donnés 1° la chute d’eau 2° le gaz d’éclairage, en passant évidemment par les ready-mades, les « stoppages étalons », le Nu descendant un escalier, la cage de Why not sneeze Rrose Sélavy (ah, ces cubes de sucre sculptés dans le marbre ! l'os de seiche ! le thermomètre !), les gags de l’ « Objet-dard » et du moulage de la « Feuille de vigne femelle », Marchand du sel (devenu Duchamp du signe), la pelote de ficelle dans l’étau de A bruit secret, le « Grand Verre » (avec ses "neuf moules mâlics", son "élevage de poussière",

(ah, ces cubes de sucre sculptés dans le marbre ! l'os de seiche ! le thermomètre !), les gags de l’ « Objet-dard » et du moulage de la « Feuille de vigne femelle », Marchand du sel (devenu Duchamp du signe), la pelote de ficelle dans l’étau de A bruit secret, le « Grand Verre » (avec ses "neuf moules mâlics", son "élevage de poussière",  son "moulin à eau", sa "broyeuse de chocolat", ses "témoins oculistes", n'en jetez plus), la « Boîte-en-valise », l’attentat de Pierre Pinoncelli sur l’urinoir jadis rebaptisé « Fountain » par un certain R. Mutt alias Duchamp, La Fin tragique de Marcel Duchamp (attentat virtuel d’Aillaud, Arroyo et Recalcati), le goût pour les échecs, le lien avec John Cage, autre grand fusilleur, mais en musique cette fois, et tutti quanti. Il n'y a guère d'artiste du 20ème siècle qui ne soit un enfant de Marcel Duchamp. Qui ne soit né dans le cimetière de l'art que ce moderne Attila a laissé dans son sillage.

son "moulin à eau", sa "broyeuse de chocolat", ses "témoins oculistes", n'en jetez plus), la « Boîte-en-valise », l’attentat de Pierre Pinoncelli sur l’urinoir jadis rebaptisé « Fountain » par un certain R. Mutt alias Duchamp, La Fin tragique de Marcel Duchamp (attentat virtuel d’Aillaud, Arroyo et Recalcati), le goût pour les échecs, le lien avec John Cage, autre grand fusilleur, mais en musique cette fois, et tutti quanti. Il n'y a guère d'artiste du 20ème siècle qui ne soit un enfant de Marcel Duchamp. Qui ne soit né dans le cimetière de l'art que ce moderne Attila a laissé dans son sillage.

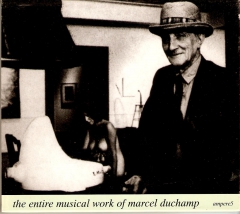

J’avais même acquis un disque étrangement intitulé « the entire musical work of Marcel Duchamp », concocté par Petr Kotik (ensemble s.e.m., label ampersand, chicago) sur la base d’un travail de transposition de la méthode duchampienne d’écriture créative dans un univers supposé reproduire en musical le « poétique » de la démarche. Il comporte évidemment un morceau intitulé La Mariée mise à nu par ses célibataires, même (l’alias « Grand Verre »). C’est dire jusqu’où pouvait aller mon audace dans la consommation de produits : rien de ce qui était « moderne » ne devait m’être étranger.

Marcel Duchamp », concocté par Petr Kotik (ensemble s.e.m., label ampersand, chicago) sur la base d’un travail de transposition de la méthode duchampienne d’écriture créative dans un univers supposé reproduire en musical le « poétique » de la démarche. Il comporte évidemment un morceau intitulé La Mariée mise à nu par ses célibataires, même (l’alias « Grand Verre »). C’est dire jusqu’où pouvait aller mon audace dans la consommation de produits : rien de ce qui était « moderne » ne devait m’être étranger.

J’étais assidu aux vernissages d’expositions d’artistes contemporains, et je ne manquais aucune Biennale, aucune manifestation du Centre d’arts plastiques de Saint-Fons, où œuvrait l’ami Jean-Claude Guillaumon (j’y ai même participé, dans une manifeste erreur de casting). J'étais prêt à tout applaudir, y compris les quarante ou cinquante traversins suspendus au plafond par je ne sais plus quel abruti (Gwenaël Morin ?), qui en avait orné la partie visible par le public des prénoms de toutes les filles et femmes qui étaient censées y avoir posé la tête. Mais la Ville de Sérusclat faisait bien les choses : le buffet était copieux, le vin coulait. Ça aide à faire passer. Ou à fermer les yeux.

Je savais aussi pas mal de choses, en musique, de l’ « Ecole de Vienne », du trio Schönberg-Berg-Webern, du sérialisme, du dodéca(ca)phonisme et tout le tremblement. J’écoutais alors volontiers les pièces op. 11 et op. 19 de Schönberg par Pollini, la 2ème Sonate de Pierre Boulez par Claude Helffer, le Stimmung de Stockhausen, en essayant de me convaincre que j’étais à la pointe du « Progrès » en musique. Rien que du pur. Je me disais qu’il fallait que je me persuadasse que c’était ça, la beauté moderne.

Ça avait commencé tôt. Je passe sur l'incompréhensible engouement qui me saisit à l'écoute de A Jackson in your House, de l'Art Ensemble of Chicago car, si je le mettais à plein tube, c'était plutôt pour faire sentir à mes parents combien ma génération n'en avait rien à faire de la leur : dans l'adolescence, même finissante, bien des aberrations s'expliquent ainsi.

Ça avait commencé tôt. Je passe sur l'incompréhensible engouement qui me saisit à l'écoute de A Jackson in your House, de l'Art Ensemble of Chicago car, si je le mettais à plein tube, c'était plutôt pour faire sentir à mes parents combien ma génération n'en avait rien à faire de la leur : dans l'adolescence, même finissante, bien des aberrations s'expliquent ainsi.

J’étais là, à l’orchestre, à l’Opéra de Lyon, en 1970, avec une bande de barbus-chevelus, au milieu des effarouchés smokings-nœuds-papillons-robes-de-soirée, lors des débuts gauchistes de l’ « Opéra-nouveau » (Louis Erlo), pour la première du Wozzeck de Berg : les places, en ce soir inaugural, avaient provisoirement cessé d’être hiérarchisées. C’est un souvenir plutôt rigolo, mais je dois bien dire que, sur le moment, je n’avais entravé que pouic à la tragédie de cet humain de base qui ne savait dire que : « Jawohl, Herr Hauptmann ! », tuer sa maîtresse et se suicider. Je me sentais un peu diplodocus. Comme vexé de me voir en retard d'une extinction des espèces. Je réclamais ma part. Je voulais participer. Diplodocus, aujourd'hui, j'en suis un, mais je le sais, j'assume la chose, et même je la revendique. Et c'est le siècle qui a tort.

Je courais les concerts de musique contemporaine, les festivals lyonnais : « Musique nouvelle », manifestation inventée par le sincère et modeste Dominique Dubreuil, « Musiques en scène »,

Je courais les concerts de musique contemporaine, les festivals lyonnais : « Musique nouvelle », manifestation inventée par le sincère et modeste Dominique Dubreuil, « Musiques en scène »,  du très smart James Giroudon et du sympathique Pierre-Alain Jaffrenou, les animateurs de Grame, qui avaient écrit un petit « opéra » sur la gémellité, Jumelles, donné en 1989 au Théâtre de la

du très smart James Giroudon et du sympathique Pierre-Alain Jaffrenou, les animateurs de Grame, qui avaient écrit un petit « opéra » sur la gémellité, Jumelles, donné en 1989 au Théâtre de la  Renaissance à Oullins, une salle bourrée pour un soir de sœurs jumelles attirées par le titre, sans doute ("bourrée", j'exagère : six ou huit paires de jumelles n'ont jamais fait un public, pardon).

Renaissance à Oullins, une salle bourrée pour un soir de sœurs jumelles attirées par le titre, sans doute ("bourrée", j'exagère : six ou huit paires de jumelles n'ont jamais fait un public, pardon).

Bref, j’étais « moderne » et en phase avec mon temps. Je croyais au « Progrès », à la bousculade inventive de l’ordre établi, au chamboulement fondateur, à la « destruction créatrice » (le concept-phare des théories économiques ultralibérales de Joseph Schumpeter). J’étais immergé dans l’expérimental novateur. Autrement dit, je n’avais rien compris. J’étais un âne, bête à manger du "son", par la bouche, par les yeux et par les oreilles.

Et puis j’ai viré ma cuti, retourné ma veste, changé mon fusil d’épaule, jeté la défroque aux orties, brûlé ce que j’avais adoré. En un mot comme en cent : je me suis efforcé de « me dépouiller du vieil homme corrompu » et de « revêtir l’homme nouveau » (épître aux Ephésiens, IV, 22 et suiv.). Cela m’a pris beaucoup trop de temps pour y arriver, mais s’est produit dans un temps relativement bref. Le fruit devait être arrivé à pleine maturité. Suis-je moins bête pour autant ? Va savoir … En tout cas, aujourd’hui, je suis un peu plus sûr de ce que j’aime.

Et de ce que je n'aime pas.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, art contemporain, marcel duchamp, nu descendant un escalier, why not sneeze rrose sélavy, marchand du sel, duchamp du signe, à bruit secret, pierre pinoncelli duchamp, le grand verre, la mariée mise à nu par ses célibataires, john cage, jean-claude guillaumon, wozzeck alban berg, opéra de lyon, opéra nouveau louis erlo, dominique dubreuil, grame lyon, james giroudon, pierre-alain jaffrenou, théâtre renaissance oullins, joseph schumpeter, épitre aux éphésiens, arnold schönberg, alban berg, anton webern, maurizio pollini, pierre boulez, claude helffer, karlheinz stockhausen, aillaud arroyo recalcati, jawohl herr hauptmann, musique, peinture, france, françois hollande, nicolas sarkozy, front national, élections régionales, parti socialiste, parti les républicains, laurent wauquiez, christian estrosi, livre des monstres, manuel valls, politique, laurent fabius